40 minute read

Re-Thinking Bismarck

897643

Künsterisch-dikaktisches Konzept Re-Thinking Bismarck

Reflections on Light and Shadow of History

Das künstlerisch-gestalterische Konzept ist Ausdruck einer immersiven Erinnerungskultur, die auf unterschiedlichen Ebenen zu einem produktiven, kritischen Diskurs über die Wirkung des kolonial-nationalistisch -völkisch belasteten Bismarck-Denkmals anregt. D ie räumliche Licht-/Schatten-Skulptur verschränkt historische Vergangenheit mit sensueller Gegenwart, markiert Beziehungsinterdependenzen und involviert Besucher:innen auf unmittelbare, niedrigschwellige Weise durch Interaktion mit Solargeometrie.

Licht und Schatten – Reflexion, Wandel, Zeit. Das Objekt bildet ein übergreifendes physisches und künstlerisch -philosophisches Dach für die vor Ort stattfindende Vermittlungsarbeit und die Auseinandersetzung mit dem Wirken Bismarcks, dem historischen Kontext und d er bisherigen Rezeptionsgeschichte.

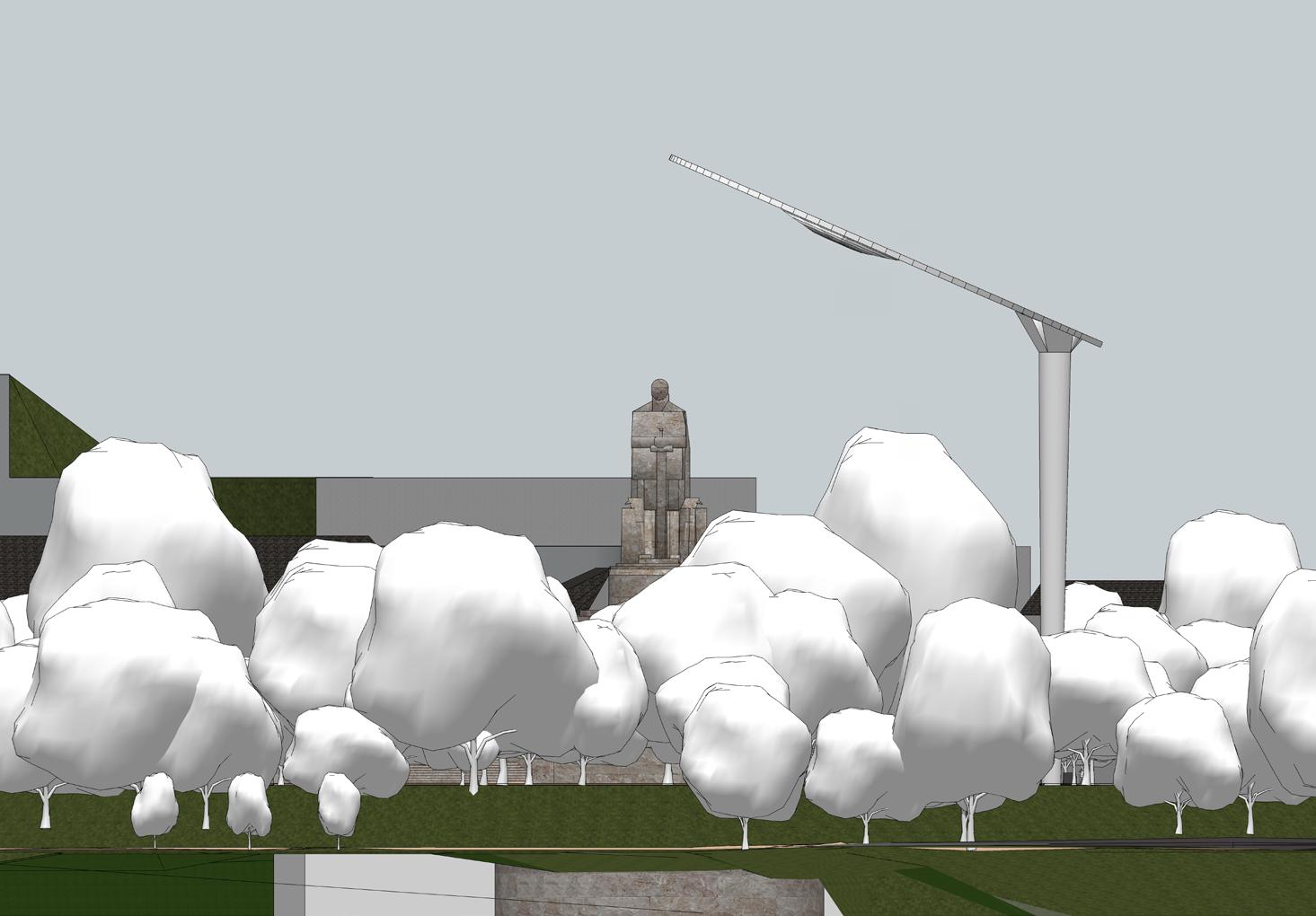

Die städtebauliche Dimensionierung nimmt die Bedeutung des Themas und den Maßstab des Areals sowie des Ortes (Denkmalobjekt und Parkareal) auf, um Sichtbarkeit und inhaltlichen Zusammenhang herzustellen. Das Objekt erzeu gt eine Fern- und Nahwirkung und bricht mit konventionellen Erwartungen. Die gestalterische Sprache und überraschende Positionierung lösen Aufmerksamkeit durch Irritation aus und hinterfragen so die massive Präsenz und emotionale Wirkung des Denkmals.

Das Licht-/Schatten-Objekt bildet ein Dach und schafft einen mikroklimatischen, sensuell und kognitiv anregende n Raum für vielfältige individuelle und gemeinschaftliche, für analoge, mediale und digitale Interventionen, Reflexionen und Aktivitäten.

In der Nahbetrachtung bildet das Objekt ein immersives Zeit-Raum-Licht-Mensch-Geflecht, das vielschichtige Vertiefungsebenen anbietet und durch Interaktion mit Solargeometrie immer wieder von Neuem erzählt und Neues entdecken lässt.

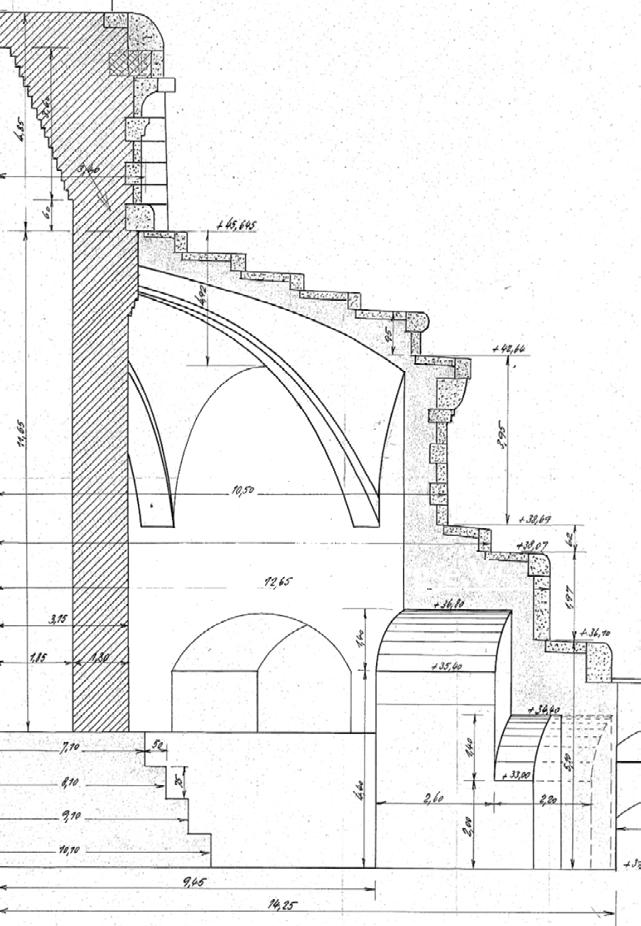

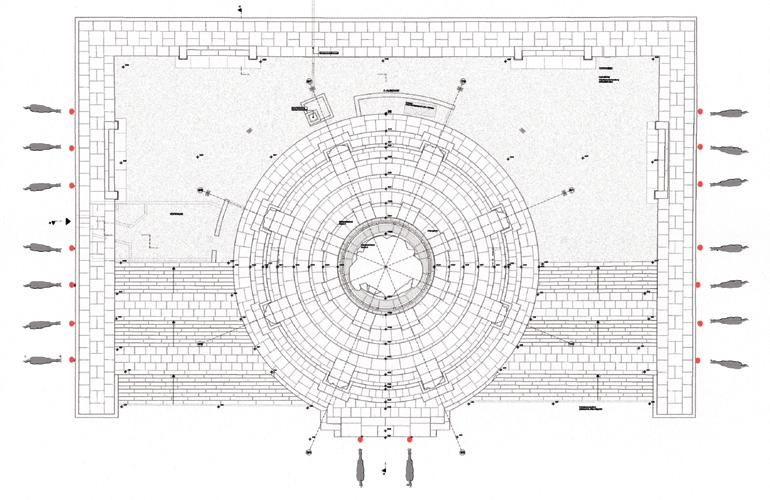

Ansicht 1:200

Ein einfaches und großes Element, dessen Dach, Fläche, Scheibe den Einfall des Sonnenlichts blockiert und einen begehbaren, bespielbaren Raum schafft. Dieser mikroklimatische Raum ist abgedunkelt, kälter als die Umgebung; wer hochschaut, kann die Sonne nicht sehen. Dieser Bruch zwischen außen und innen schafft eine unmittelbare, niedrigschwellige physische Zugänglichkeit, schärft Instinkte u nd Sinne, regt die Aufnahmefähigkeit auf haptischer und kognitiver Ebene an. Das Zusammenwirken von Schatten und Licht ist für jeden Menschen fühlbar. Es öffnet auf physischer und metaphorischer Ebene Empfindensund Verstehensräume, macht das Gespinst aus Topographie, Geschichte, Absenz, Universalität und sensueller Gegenwart greifbar.

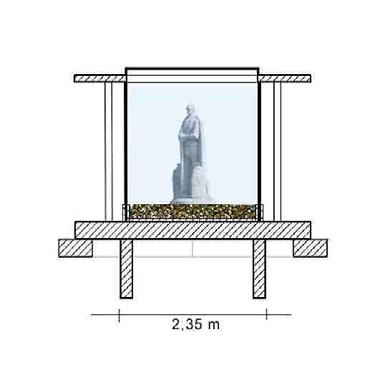

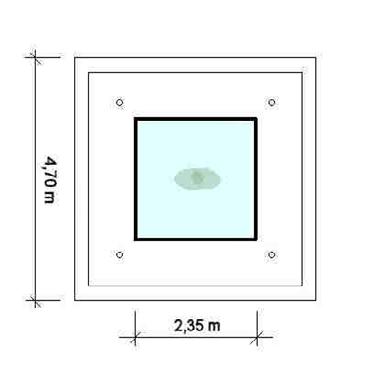

Schnitt 1:200

Ein Konvexspiegel in der lichtblockenden Scheibe sammelt Sonnenlicht aus der reflektierten Umgebung und lässt Lichtstrahlen oder Lichtpools über den Boden oder d en Verweilraum für Besucher:innen wandern. Durch diese vom Spiegel verursachten Lichtbewegungen können bestimmte historische Momente gegenwärtig gemacht werden. Der konvexe Spiegel schafft Verbindung / Beziehung zwischen Denkmal, Objekt und Besucher und macht den Besucher zum Teil der Intervention – setzt ihn in Beziehung zu Denkmal, Person, Geschichte, Gegenwart , macht diese Interdependenzen bewusst und schafft so Räume für individuelle Neu -Kontextualisierungen .

897643

Die „verzerrte“ Abbildung des konvexen Spiegels von Bismarckdenkmal und unmittelbarer Umgebung eröffnet universelle Reflexionsmöglichkeiten in der Betrachtung von Personen und geschichtlichen Ereignissen.

Der Ort, an dem das Objekt installiert ist, wurde mit Blick auf seine Topographie und Geländebeschaffenheit gewählt, um eine optimale solargeometrische Interaktion zu ermöglichen, möglichst häufig Licht - und Schatten-Sequenzen auf dem Gesamt-Denkmal und dem umgebenden Ort zu ermöglichen.

Das erzeugte Schattengebilde ist einzigartig und dynamisch, mit Ablauf der solaren Geometrie immer wieder anders. Licht von Norden ist kalt und nicht dynamisch, tiefes Licht von Osten oder Westen ist dramatisch, Licht von oben und von Süden ist hart.

Eine Objekt-Solargeometrie basierte narrative Gesamtdramaturgie, die Raum gibt für erinnerungskulturelles Entdecken und Selbsttun.

Zeitweiliger Schatten auf dem Denkmal und die damit einhergehende Dynamik öffnet ein Fenster, wie man Geschichte wahrnimmt, immer wieder neu erfahrbar, und ermöglicht ein interaktives Einbeziehen des Besuchers, ernst und humorvoll zugleich – eine Reflexion von Geschichte und Gesellschaft.

Das Objekt lädt ein zur Begegnung, zum Nachdenken über Innen und Außen, Warm und Kalt, über den Verlauf der Zeit und des Lichts. Die Wirkung von Licht und Schatten wird durch einen Konvexspiegel ergänzt, der reflektiertes Licht vom Boden sowie diffuses Nordlicht in das Dunkel des Schattenraums lenkt.

Ein statischer / „eingefrorener“ Schatten ist exemplarisch durch veränderten Bodenbelag, Bodenmaterial, Bepflanzung am Boden fixiert (am Beispiel im Poster zeigt das den Zeitpunkt zum längsten Tag des Jahres (21. Juni, um 10.00 Uhr). In der Vertiefung des Konzeptes hinsichtlich der Realisierung wäre es zudem auch die Fixierung eines anderen Datums möglich In diesem statischen Schatten befindet sich der Ort der Informationsvermittlung / in Form von Infoblock(s). Sammeln, Begegnen, Informieren: Die Informationsvermittlung über Info-Blocks ist flexibel veränderbar, ohne das Gesamt -Kunstwerk zu verändern.

In unserem Vermittlungsansatz verbinden sich das künstlerische Konzept der immersiven Erinnerungskultur und klassische Methoden historisch -politischer Bildungsarbeit (Biographiearbeit, Ideologiekritik) miteinander und dient der Auseinandersetzung mit de n Schwerpunktthemen: Imperialismus, Kolonialismus, N ationalsozialismus, anti-demokratische Haltungen, Diskriminierung von Minderheiten, Krieg als Mittel der Politik.

Bei der vieldimensionalen Auseinandersetzung mit dem dominanten und sehr präsentem Bismarck-Denkmal bildet die künstlerische Intervention , die diesen Ort markiert, einen sinnlich-erfahrbaren Rahmen. Gleichzeitig biete t sie die Gelegenheit zum Innehalten. Die wichtigsten Informationen zum Ort und zum Diskurs werden vor Ort analog verfügbar gemacht und darüber hinaus sind verschiedene Verbindung en zu unterschiedlichen digitalen Quellen erschlossen.

162901

Bismarck Neu Denken Auf Augenh He

Internationaler offener Ideenwettbewerb Hamburg 2023

Erläuterung

Vorab

Das Denkmal für Bismarck aus dem Geist der Zeit hat eigene Motive. Es ist eindrucksvolle Architektur und Skulptur. Eine machtvolle Geste. Gebaute Geschichte. Es ist eine Herausforderung. Respekt ist notwendig, aber auch ein bisschen Mut, Bismarck hält was aus.

Der Begriff Denkmal stammt von Martin Luther. Ein Denkmal soll ermahnen und das Erinnern unterstützen. Heute steht das Würdigen und Bewahren im Vordergrund.

Wir möchten einen Dialog wagen. Das Denkmal soll bleiben und bewahrt werden. Ein Park, ein Ort, ein Monument. Hinzugefügt werden Angebote, ein Weg, eine geneigte Ebene, viele Bilder, Ausblicke, Blickwechsel, Kontraste, vielleicht Denkanstöße, Assoziationen, Nachdenken, Erlebnisse, vielleicht Erkenntnisse...ohne Zwang oder Doktrin, spannungsreiche Raumkonstellationen und das langsame Erobern der Höhe… bis auf Augenhöhe. Bilder und Formen sprechen für sich und werden wahrgenommen von Manchem nur flüchtig, jeder Besucher entscheidet selbst. Ein Zeichen setzen, ein Beitrag aus 2023 mit dem ganzen Wissen um die Vergangenheit und viel Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft.

Keine Texte, keine Belehrung, kein Zeigefinger, keine Sozialversicherung, kein Frankfurter Frieden, keine Reichsgründung, kein eiserner Kanzler, kein Bunkerbau, keine NSAnnäherung, keine Sozialisten, keine Kolonien, keine Fronten, keine Vorurteile.

Denkmalschutzgesetz: Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und nach Maßgabe dieses Gesetzes zu schützen und zu erhalten, sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landespflege einbezogen werden.

Konzept

Wir machen uns auf den Weg. Wir nähern uns Bismarck, langsam aber stetig. Wir nehmen Bilder auf unterwegs, unkontrolliert, spontan, jeder wie er möchte, alles passiert freiwillig, keine Erläuterungen, nur Bilder, nur Angebote, Handreichungen, Assoziationen im besten Falle, jeder nach Belieben und nach seiner Erfahrung. Das Raumerlebnis auf dem Weg schließt den Außenraum, den Ausblick und die Witterung immer mit ein.... es entsteht eine Abfolge von räumlichen Situationen. Das ist das Konzept. Offen, frei, vielleicht auch in Teilen etwas unperfekt, das Konzept kann sich weiter entwickeln.

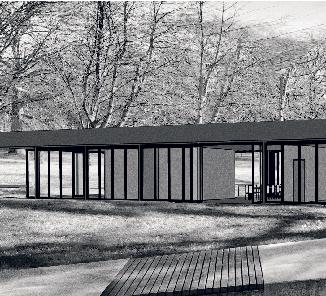

Beitragsverfasser/-innen: dorn5architekten

Es gibt nur noch den Moment in der Zeit und die Schwerkraft. Und Bismarck. Alles übrige tritt zurück. Wir erheben uns über den Horizont der Stadt und der Baumkronen. Wir nähern uns an, wer möchte bis auf Augenhöhe, ganz wörtlich über die geneigte Ebene sanft mit wenig Kraftaufwand, mit vielen interessanten Zwischenstationen zum Ausruhen oder Durchatmen, zum Nachdenken, zum Schauen, Ausblicken, Durchblicken. Oder wer möchte, gleich mit dem Lift nach oben und dann vielleicht den Weg über die geneigte Eben zurück zum Park.

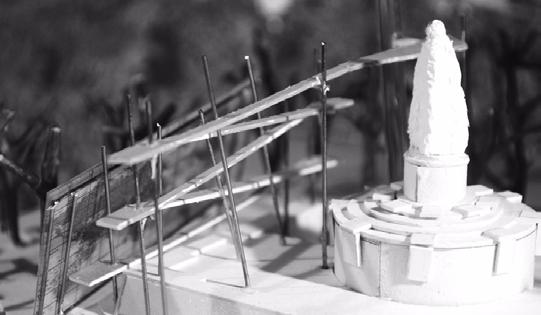

Gestalt

Eine einfache freie Komposition filigraner Bauteile ist Skulptur und Architektur. Ein bisschen Spannung und Abenteuer darf sein. Der Weg der Annäherung….wortwörtlich auf den Schultern der Künstlern dieser bemerkenswerten Zeit um 1900. Ein mutiges Objekt mit Funktion und Respekt vor dem Denkmal. Klare Fügung der Elemente, aber spannungsreiche Proportion und atemberaubender Ausblick. Die Farben entsprechen den natürlichen Oberflächen der Materialien.

Weg über die geneigte Ebene

Die geneigte Ebene, kennen wir aus der Physik, hier auch schiefe Ebene genannt, wird verwendet, um den Kraftaufwand zur Höhenveränderung einer Masse zu verringern, der Arbeitsaufwand bleibt, nur die Wegstrecke wird verlängert. Die schiefe Ebene gehört zu den elementarsten sogenannten einfachen Maschinen. Das Prinzip kennen wir auch von Hebel, Keil und Schraube.

Bilder Bildwand großes Fenster

Neben dem Blick rundherum durch den Park und über die Stadt werden Bilder präsentiert. Das Großbild auf der Bildwand in Richtung Süden zeigt die Karte der Welt. Sie steht für die eine Welt, Grenzen werden nicht dargestellt nur Ozeane, Kontinente, Gewässer, Gebirge und Ebenen. Die Bildwand selbst ist transparent und transluzent. Ein großes Fenster. So schimmert der Weg und die weiteren Bilder durch sie hindurch, wenn man sich von Süden langsam nähert.

Die 12 Bildtafeln im Inneren zeigen teilweise abstrakte Motive aus der vielfältigen Welt der Denkmale. Hier sind auch Veränderungen im Laufe der Jahre möglich. Eine Art von Wechselausstellung. Keine Texte. Nur Bilder.

Konstruktion, Ausführung und Technik

Die Grundkonstruktion besteht aus einfachen, industriell vorgefertigten Bauteilen. Das konstruktive System aus Stangen und Stützen, Rahmenbauwerk des Aufzugs, geneigter Ebenen steift sich gegenseitig aus gegen die Horizontallasten in Form von großen Raumfachwerken. Die senkrechten Lasten sind ebenso beherrschbar. Die konstruktiven Gründungen teilweise auf dem Sockel des Denkmals sind nur minimal und punktuell. Die historische Konstruktion kann diese zusätzliche Last ohne Ertüchtigung tragen. Auf diesen Schultern stützen wir uns ab. Teilbereiche des Objektes können aus Recylingmaterial entstehen. Holzbauteile in Abhängigkeit der Witterungsbeständigkeit, verzinkte Stahlprofile, Holzhandlauf. Die Bildwand, das große Fenster besteht aus einer klassischen Leichtmetall-

Pfosten-Riegel-Konstruktion. Transparente und transluzente Glaselemente, transparente Bildtafeln werden nach Auswahl und Entwurf eingefügt. Teilweise integrierte transparente PV-Module werden gemäß Verschattungsdiagramm sinnvoll integriert. Das Reinigungskonzept ist mit mittleren Hubbühnen umsetzbar. Die Aufzugskonstruktion entsteht als Rahmengerüst mit zusätzlicher Aussteifung über die Nachbarbauteile. Die Kabine entspricht den Vorgaben der Barrierefreiheit mit Notrufweiterleitung über redundante SIMKarte. Die transparenten PV-Module unterstützen den Stromverbrauch für Aufzug und notwendige Beleuchtung. Ein kleiner Technikraum wird für Besucher unsichtbar unter dem Gelände ausgeführt. Die allgemeinen Sicherheitsstandards können eingehalten werden. Die Ausführung ist einfach, robust und vandalensicher. Keine Kameras, kein W-Lan, keine Einbruchmeldeanlage.

Abschließend

Das Projekt, Bismarck neu denken … auf Augenhöhe, ist einfach, direkt und selbsterklärend für jeden Besucher. Zunächst nur Komposition von Bauteilen im Spannungsfeld des Denkmals. Es entsteht ein Weg, eine geneigte Ebene als Angebot. Kein Zwang. Ein Beitrag zur Verständigung der vielen verschiedenen Haltungen. Dabei aber selber Haltung und Standpunkt im Jahr 2023. Von keiner Seite angreifbar, unparteiisch im besten Sinne. Nur für den Bürger der Stadt da und die vielen Gäste. Ein attraktives Angebot und Zeichen.

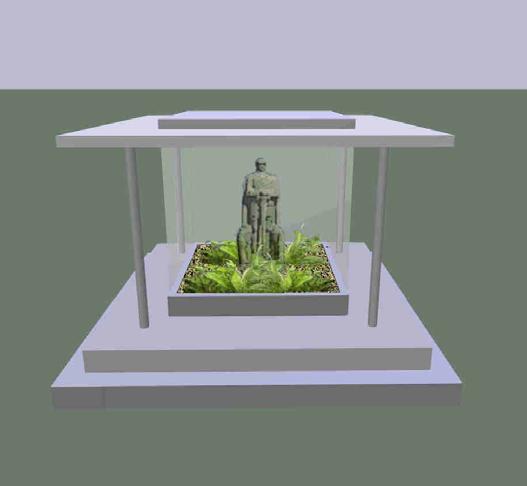

Vergangene Zeiten

Ein Aquarium befindet sich in der Grünanlage im Bereich des Denkmals. In dem Aquarium befindet sich eine mit Algen überwucherte Miniatur des Denkmals in einer Unterwasserlandschaft. Ob sich noch Meerestiere verschiedener Art hinzugesellen sollen oder können, sei dahingestellt. Dieses sollte entsprechenden Fachleuten überlassen werden.

Am Ende des 19. Jahrhunderts befand sich die überwiegende Bevölkerung in einer symbiotischen Einheit mit der Staatsführung. Viele waren bedingungslos bereit, für das Vaterland in den Krieg zu ziehen, obschon Blutvergießen und Leid die zwangsläufige Folge war. Durch die Erfahrung des Leids hat sich die deutsche Bevölkerung kulturell weiterentwickelt. Ein solcher Zeitgeist wäre heute flächendeckend nicht mehr vorstellbar und gehört deshalb der Vergangenheit an. Ein wie auf dem Meeresboden versunkenes Bismarckdenkmalkann deshalb symbolisch den vergangenen Zeitgeist darstellen, welcher das Original mit seiner martialischen Erscheinung hervorgebracht hat.

Der Entwurf erhebt den Anspruch, eine möglichst wertfreie Betrachtung der Geschichte und der dargestellten Person zu ermöglichen. Inwieweit dieses Ziel gelungen ist, vermag nur der Betrachterselbst oder die Jury zu beurteilen.

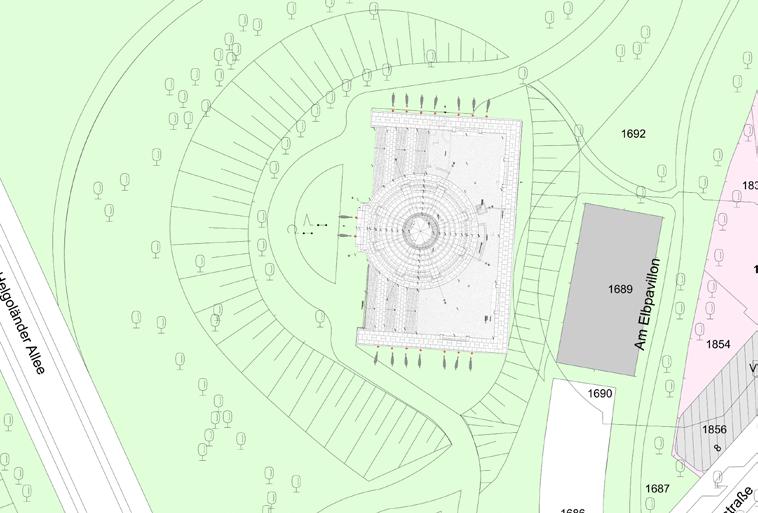

Standort

Die ebene Fläche vor dem Denkmal wäre ein möglicher Standort, würde aber die gestalterische Gesamtheit und die Originalität stören. Deshalb wird ein Standort auf dem Rasen in einem der Eingangsbereiche des Elbeparks gewählt.

Materialien

Unterbau: Sichtbeton, imprägniert Aquarium: Panzerglas

Dach: Stahlbeton, Zinkblechabdeckung, aufStahlstützen

Technik

Die Technik kann in einem Raum unter dem Aquarium oder seitlich in einem im Boden versenkten Raum untergebrachtwerden.

Erläuterungsbericht Kennnummer 160223

Vergangene Zeiten

Ein Aquarium befindet sich in der Grünanlage im Bereich des Denkmals. In dem Aquarium befindet sich eine mit Algen überwucherte Miniatur des Denkmals in einer Unterwasserlandschaft. Ob sich noch Meerestiere verschiedener Art hinzugesellen sollen oder können, sei dahingestellt. Dieses sollte entsprechenden Fachleuten überlassen werden.

Am Ende des 19. Jahrhunderts befand sich die überwiegende Bevölkerung in einer symbiotischen Einheit mit der Staatsführung. Viele waren bedingungslos bereit, für das Vaterland in den Krieg zu ziehen, obschon Blutvergießen und Leid die zwangsläufige Folge war. Durch die Erfahrung des Leids hat sich die deutsche Bevölkerung kulturell weiterentwickelt. Ein solcher Zeitgeist wäre heute flächendeckend nicht mehr vorstellbar und gehört deshalb der Vergangenheit an. Ein wie auf dem Meeresboden versunkenes Bismarckdenkmal kann deshalb symbolisch den vergangenen Zeitgeist darstellen, welcher das Original mit seiner martialischen Erscheinung hervorgebracht hat.

Der Entwurf erhebt den Anspruch, eine möglichst wertfreie Betrachtung der Geschichte und der dargestellten Person zu ermöglichen. Inwieweit dieses Ziel gelungen ist, vermag nur der Betrachter selbst oder die Jury zu beurteilen.

Standort

Die ebene Fläche vor dem Denkmal wäre ein möglicher Standort, würde aber die gestalterische Gesamtheit und die Originalität stören. Deshalb wird ein Standort auf dem Rasen in einem der Eingangsbereiche des Elbeparks gewählt.

Materialien

Unterbau: Sichtbeton, imprägniert

Aquarium: Panzerglas

Dach: Stahlbeton, Zinkblechabdeckung, auf Stahlstützen

Technik

Die Technik kann in einem Raum unter dem Aquarium oder seitlich in einem im Boden versenkten Raum untergebracht werden.

Bismarck Neu Denken Gedenklandschaft Kolonialismus

Internationaler offener Ideenwettbewerb zur Kontextualisierung des Bismarck-Denkmals im alten Elbpark

Das Konzept: Raum schaffen, ohne ihn einzunehmen = Plattform + Kommunales Zentrum + Rahmung des Alten Elbparks als ein "anderer Ort"

Der Alte Elbpark soll für dekoloniale Stadtführungen, Aktionen und Veranstaltungen attraktiv werden und eine Atmosphäre schaffen, die alle Menschen einlädt, das koloniale Denken zu verlernen. Mit inhaltlicher Zurückhaltung und im bewussten Verzicht auf fertige Aussagen hält dieser Entwurf Freiräume und Ressourcen für die politischen, ästhetischen und wissenschaftlichen Praxen zivilgesellschaftlicher und vom Kolonialismus betroffener Communities bereit. Er redefiniert den Alten Elbpark als eine Kulturlandschaft mit drei einheitlichen architektonisch-stilistischen Aspekten: die [A] Plattform um Bismarcks Denkmal, ein [B] Kommunales Zentrum am Nordende des Alten Elbparks und die [C] Rahmung des Elbparks als ein “anderer Ort” Diese drei Komponenten überformen den Park als Ganzes und machen aus ihm ein Forum für dekoloniale Wissens- und Kulturproduktion.

A. Plattform

BISMARCK NEU DENKEN –Internationaler offener Ideenwettbewerb zur Kontextualisierung des Bismarck-Denkmals im alten Elbpark

»Gedenklandschaft Kolonialismus«

Umdeutung des Bismarck-Denkmals im Alten Elbpark muss dessen Rahmung konzeptuell erweitert werden, um es in eine meta-perspektivische Betrachtung zweiter Ordnung zu ziehen [5]

[1] Seth Siegelaub im Interview mit Charles Harrison, Studio International. Journal of modern art, 1969. [2] Young, James Edward: At Memory's Edge After-images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture. New Haven/London, 2000, S. 7.

[3] Vgl. mit dem »Denkmal gegen den Faschismus«, 1986, Jochen Gerz und Esther ShalevGerz; Hamburg. [4] Vgl. hierzu das Projekt »www.afrika-hamburg.de« zum Wissmann-Denkmal, 2004, HM Jokinen »Hamburg Postkolonial«, Hamburg.

[5] Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1997.

These 2: Dekolonisation als Diskurs

Anders als Denkmäler liefern Gegendenkmäler keine fertigen Antworten auf soziopolitische Fragen. Vielmehr fordern sie ihre Rezipient:innen immer wieder aufs

Neue heraus, Geschichte zu überdenken, sich zu politisieren und zu positionieren.

Ästhetisch wie konzeptuell ist das Gegendenkmalsprinzip prädestiniert dafür, das

Gedenken an Bismarck einer kritischen Revision zu unterziehen. Was es aber braucht, um dessen Bedeutung zu dekonstruieren, ist die Anerkennung des gesellschaftlichen

Dissens zwischen denjenigen, die in Bismarck lediglich einen klugen Politiker sehen und denjenigen, die dessen Außenpolitik (Berliner Konferenz 1884/5) bereits als einen

Holocausts begreifen. Jeder Entwurf für eine

Tiefpunkt der Maafa [6] des Schwarzen

Umdeutung seines Denkmals muss diesen Dissens anerkennen und produktiv machen.

Und er muss berücksichtigen, dass jede Generation das anscheinend für die Ewigkeit gemachte Bismarck-Denkmal immer wieder aufs Neue kritisieren (können) muss. Analog zur Konzeptkunst (Ideenkunst), in der die Rezipient:innen eines Werks die Erfahrung machen, dieses überhaupt erst zu erschaffen, indem sie es sich vorstellen, muss ein

Gegendenkmal zu Bismarck seine Betrachter:innen herausfordern, die eigene kolonial und rassistisch geprägte Wahrnehmung wahrnehmen zu lernen [7] Dafür braucht es diskursive Formate.

[6] Der panafrikanisch verständliche Swahili-Begriff Maafa ähnelt in seiner Bedeutung dem hebräischen Ausdruck der Shoa und wird in ähnlicher Weise mit Katastrophe; großes Unheil übersetzt. Vgl.: Ani, Marimba: Let The Circle Be Unbroken: The Implications of African Spirituality in the Diaspora, New York, 1988.

Siehe hierzu auch das deutsche Gedicht »Maafa« in: Aukongo, Stefanie-Lahya: Buchstabengefühle Eine poetische Einmischung, Berlin, 2018, S. 252.

[7] Lippard, Lucy R.: Six Years The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972; 1973, S. xi.

These 3: Wer spricht (noch nicht)?

Das Bismarck-Denkmal verkörpert weiß- und west-zentrische Werte. Für eine Dekonstruktion seiner Bedeutung muss die Deutungshoheit denjenigen zugestanden werden, die auch vom deutschen Kolonialismus und seinen Kontinuitäten betroffen sind, allen voran die vielen migrantischen und postmigrantischen BIPoC (Black people, Indigenous people, People of Color), deren zivilgesellschaftliche Initiativen und Selbstorganisationen die postkoloniale Debatte überhaupt erst angestoßen haben. Für diese Akteur:innen, Kulturschaffenden und Wissenschaftler:innen müssen künftig noch sehr viel größere Anstrengungen unternommen werden, damit sie sich im Generationenprojekt der Dekolonisation Deutschlands und seiner ehemaligen Kolonien nicht nur gebraucht, sondern auch wertgeschätzt und sicher fühlen. Diese dekoloniale Prämisse hat auch eine ästhetische Dimension: In kolonialen Ausbeutungsverhältnissen wird Menschen die Zeitgenossenschaft abgesprochen, indem sie als primitiv oder weniger modern dargestellt werden [8] Völkerschauen, ethnologische Museen, Kunstmuseen und Denkmäler haben dieses Argument ästhetisch, genauer gesagt: visualistisch stark gemacht. Derlei ästhetische Mechanismen der Andersmachung gilt es in der Gestaltung dieses Entwurfs zu überdenken. Dies gelingt von allein, wenn dem (Zu-)Hören ein höherer Stellenwert eingeräumt wird als dem (An-)Sehen und damit die Gleichzeitigkeit mit Menschen in ihrer Bedeutung für die Wissensproduktion stärker gewichtet wird. In der sinnlichen Unmittelbarkeit des Zuhörens wird nämlich vermieden, die Zeitgenossenschaft „Anderer“ z. B. durch einen Fokus auf (Ab-)Bilder zu ignorieren [9] [8] Fabian, Johannes: Time and the Other. How Anthropology Makes its Object; New York, 1983, S. 106. [9] Vgl. ebd., S. 167.

Um die Bismarck-Statue herum wird eine stufenhohe »Plattform« auf das Podium, die Treppen und den Vorplatz gelegt Abbildung 1 Diese Ebene mit quadratischer Grundfläche defunktionalisiert die heroisierende Funktion des Sockels und spannt um das anachronistisch gewordene Monument einen größeren konzeptuellen Rahmen: Sie schaff für diejenigen, die sie betreten (oder über Rampen befahren), nicht nur Distanz zum Untergrund, sondern auch zur Geschichte: Diese »Plattform« zu betreten bedeutet, das Bismarck-Denkmal als historisches Objekt aus einer Meta-Perspektive zu rezipieren. Besucher:innen können von dieser leicht erhöhten Position aus den Sockel, das Monument und sein nationalsozialistisches Interieur als “Sediment der Geschichte” [10] wahrnehmen lernen. Ihre Bewegungen über die stählerne »Plattform« und den unter ihr liegenden Hohlraum produzieren Klang, der den Hörsinn anregt und die Aufmerksamkeit in den Untergrund lenkt. Ihre Gespräche, Diskussionen und Streitigkeiten über Bismarck werden zum eigentlichen Werk. So setzt die »Plattform« Bismarcks Denkmal unter ein anderes Vorzeichen.

[10] Sara Ahmed spricht vom „sediment of history“; in: Sara Ahmed:

Brick Walls: Racism & Other Hard Histories; Vortrag auf der Konferenz: Unsettling Conversations, Unmaking Racisms and Colonialisms, R.A.C.E. Network’s 14th Annual Critical Race and Anticolonial Studies Conference, University of Alberta, Edmonton, <https://vimeo.com/110952481>, Abruf am 22.2.2023.

B. Kommunales Zentrum

Schon in wenigen Jahren werden sich die Fragen rund um Bismarcks

Denkmal im Vergleich zu heute stark verändert haben. Die Menschen, die sich dann mit seinem kolonialen Erbe beschäftigen, werden dafür neue kommunikative Strategien entwickeln müssen (analog wie digital). Sie brauchen dafür essentielle Ressourcen für ihre jeweiligen Ansätze der Dekolonisation und Community-Care-Arbeit. Dieser Entwurf sieht vor, einen vielseitigen Freiraum zu schaffen, der ihren Bedürfnissen gerecht wird: das »Kommunale Zentrum« Abbilung 2). Es liegt an der Grenze zwischen städtischem Leben und der Kulturlandschaft des Elbparks nahe der Bushaltestelle St. Pauli. Sein Dach nimmt die Materialität der stählernen »Plattform« um Bismarcks Denkmal vorweg. Sein Inneres hingegen ist in organischer nachhaltiger Holz- und Lehmziegelbauweise gehalten. Schon beim Betreten des Elbparks lenkt das Zentrum den Blick auf Bismarcks Monument, während seine Glasfassaden durchgängige Einblicke in sein Inneres gewähren. In bescheidener Größe bietet es elegante und flexibel nutzbare Räume für Veranstaltungen, Workshops und Projekte. Ein Studio für Residents Abbildung verzichtet in bewusster Ablehnung einer visualistischen Ästhetik auf gängige Ausstattungen des white cubes [11] Vielmehr ist es für performative Künste ausgestattet (Reden, Theater, Musik, Performances,...), um ästhetische Praxen zu stärken, bei denen die Körper der Aus-Sagenden und Zu-Hörenden gleichzeitig im Raum sein müssen (vgl. These 3). Nebenan stehen die offene CommunityKüche und das Esszimmer ganz im Zeichen dekolonialer Care-Arbeit Abbildung ). Am anderen Ende des »Kommunalen Zentrums« befindet sich schließlich ein Freiraum, ein vielseitig nutzbarer Bereich. Generell können die Nutzer:innen des Zentrums dieser Philosophie folgend dessen Raumaufteilung mit Schiebewänden und -türen an ihre Bedürfnisse anpassen. Obendrein erlauben es schwere Vorhänge entlang der gesamten Glasfassade, den Innenbereich nach Bedarf abzuschirmen. Das gesamte Gebäude ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität designt, seine Toiletten sind de-gendered (all bodies). Das »Kommunale Zentrum« wird gewährleisten, dass der Diskurs um Bismarcks koloniales Erbe in Zukunft radikal inklusiv geführt wird.

[11] Vgl. hierzu das multifunktionale Möbiliar für künstlerischwissenschaftliche Forschung an Objekten im Labor des Frankfurter Weltkulturenmuseums, <https://www.weltkulturenmuseum.de/de/gaesteforschung/?gast=otobong-nkanga-nigeria-1>, Abruf am 22.2.2023.

These 1: Gegendenkmäler und Konzeptkunst

Der Einfluss der Konzeptkunst auf die Erinnerungskultur führte in den 1980ern zu einer Dematerialisation des Denkmals und zum Aufkommen von Gegendenkmälern. In dieser künstlerischen Strömung erklären Kulturschaffende das Gedenken an sich zur “primären Information” ihrer Werke und reduzieren die notwendige “sekundäre Information”, sprich: die Form, auf ein Minimum [1]. Der Holocaust-Gedenkstättenforscher James Young unterscheidet zwischen zwei Arten von Gegendenkmälern [2]: solche, die sich von Grund auf traditionellen Denkmalprinzipien wie Monumentalität oder Permanenz widersetzen [3] und solche, die das Vorzeichen eines bestehenden Denkmals ändern [4]. Für eine non-invasive Umdeutung des Bismarck-Denkmals im Alten Elbpark muss dessen Rahmung konzeptuell erweitert werden, um es in eine meta-perspektivische Betrachtung zweiter Ordnung zu ziehen [5].

[1] Seth Siegelaub im Interview mit Charles Harrison, Studio International. Journal of modern art, 1969.

[2] Young, James Edward: At Memory's Edge – After-images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture. New Haven/London, 2000, S. 7.

[3] Vgl. mit dem »Denkmal gegen den Faschismus«, 1986, Jochen Gerz und Esther Shalev-Gerz; Hamburg.

[4] Vgl. hierzu das Projekt »www.afrika-hamburg.de« zum Wissmann-Denkmal, 2004, HM Jokinen & »Hamburg Postkolonial«, Hamburg.

[5] Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1997.

These 2: Dekolonisation als Diskurs

Anders als Denkmäler liefern Gegendenkmäler keine fertigen Antworten auf soziopolitische Fragen. Vielmehr fordern sie ihre Rezipient:innen immer wieder aufs Neue heraus, Geschichte zu überdenken, sich zu politisieren und zu positionieren. Ästhetisch wie konzeptuell ist das Gegendenkmalsprinzip prädestiniert dafür, das Gedenken an Bismarck einer kritischen Revision zu unterziehen. Was es aber braucht, um dessen Bedeutung zu dekonstruieren, ist die Anerkennung des gesellschaftlichen Dissens zwischen denjenigen, die in Bismarck lediglich einen klugen Politiker sehen und denjenigen, die dessen Außenpolitik (Berliner Konferenz 1884/5) bereits als einen Tiefpunkt der Maafa [6], des Schwarzen Holocausts begreifen. Jeder Entwurf für eine Umdeutung seines Denkmals muss diesen Dissens anerkennen und produktiv machen. Und er muss berücksichtigen, dass jede Generation das anscheinend für die Ewigkeit gemachte Bismarck-Denkmal immer wieder aufs Neue kritisieren (können) muss. Analog zur Konzeptkunst (Ideenkunst), in der die Rezipient:innen eines Werks die Erfahrung machen, dieses überhaupt erst zu erschaffen, indem sie es sich vorstellen, muss ein Gegendenkmal zu Bismarck seine Betrachter:innen herausfordern, die eigene kolonial und rassistisch geprägte Wahrnehmung wahrnehmen zu lernen [7]. Dafür braucht es diskursive Formate.

[6] Der panafrikanisch verständliche Swahili-Begriff Maafa ähnelt in seiner Bedeutung dem hebräischen Ausdruck der Shoa und wird in ähnlicher Weise mit Katastrophe; großes Unheil übersetzt. Vgl.: Ani, Marimba: Let The Circle Be Unbroken: The Implications of African Spirituality in the Diaspora, New York, 1988.

Siehe hierzu auch das deutsche Gedicht » Maafa « in: Aukongo, Stefanie-Lahya: Buchstabengefühle – Eine poetische Einmischung, Berlin, 2018, S. 252.

[7] Lippard, Lucy R.: Six Years – The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972; 1973, S. xi.

C. Rahmung des Alten Elbparks als ein “anderer Ort”

Die »Plattform« am Bismarck-Denkmal und das »Kommunale Zentrum« machen aus dem Alten Elbpark ein dekoloniales Freiluftforum Abbildung 5 und institutionalisieren den dort unlängst stattfindenden Diskurs um die Kontinuitäten des Deutschen Kolonialismus Abbildung 6 Künftig kann die gesamte Parklandschaft z. B. für dekoloniale Kunst im öffentlichen Raum genutzt werden. Dieser “andere Raum” [12] braucht aber eine sinnlich wahrnehmbare Rahmung, die ihn vom Außenbereich Hamburgs abgrenzt. Zu diesem Zweck werden an allen Parkzugängen zwischen den neuen Betonbänken Stahlplatten verlegt Abbildung 2 die dessen Schwelle ins Bewusstsein der Besucher:innen heben. Unter diesen Stahlplatten befinden sich Hohlräume, die beim Überschreiten ein ähnliches Klangerlebnis erzeugen wie die »Plattform« am Bismarck-Denkmal. Diese Schwellen sind Ausgangspunkte für dekoloniale Stadtführungen, Gedenkveranstaltungen oder Reden und einprägsame Treffpunkte für Besucher:innen der »Gedenklandschaft Kolonialismus«

[12] Heterotopie aus gr. hetero (anders) und topos (Ort); in: Foucault, Michel und Daniel Defert: Die Heterotopien. Der utopische Körper. Zwei Radiovorträge, Berlin 2013, S. 7

304073

Beitragsverfasser/-innen:

These 3: Wer spricht (noch nicht)?

Das Bismarck-Denkmal verkörpert weiß- und west-zentrische Werte. Für eine Dekonstruktion seiner Bedeutung muss die Deutungshoheit denjenigen zugestanden werden, die auch vom deutschen Kolonialismus und seinen Kontinuitäten betroffen sind, allen voran die vielen migrantischen und postmigrantischen BIPoC (Black people, Indigenous people, People of Color), deren zivilgesellschaftliche Initiativen und Selbstorganisationen die postkoloniale Debatte überhaupt erst angestoßen haben. Für diese Akteur:innen, Kulturscha ff enden und Wissenschaftler:innen müssen künftig noch sehr viel größere Anstrengungen unternommen werden, damit sie sich im Generationenprojekt der Dekolonisation Deutschlands und seiner ehemaligen Kolonien nicht nur gebraucht, sondern auch wertgeschätzt und sicher fühlen. Diese dekoloniale Prämisse hat auch eine ästhetische Dimension: In kolonialen Ausbeutungsverhältnissen wird Menschen die Zeitgenossenschaft abgesprochen, indem sie als primitiv oder weniger modern dargestellt werden [8]. Völkerschauen, ethnologische Museen, Kunstmuseen und Denkmäler haben dieses Argument ästhetisch, genauer gesagt: visualistisch stark gemacht. Derlei ästhetische Mechanismen der Andersmachung gilt es in der Gestaltung dieses Entwurfs zu überdenken. Dies gelingt von allein, wenn dem (Zu-)Hören ein höherer Stellenwert eingeräumt wird als dem (An-)Sehen und damit die Gleichzeitigkeit mit Menschen in ihrer Bedeutung für die Wissensproduktion stärker gewichtet wird. In der sinnlichen Unmittelbarkeit des Zuhörens wird nämlich vermieden, die Zeitgenossenschaft „Anderer“ z. B. durch einen Fokus auf (Ab-)Bilder zu ignorieren [9].

[8] Fabian, Johannes: Time and the Other. How Anthropology Makes its Object; New York, 1983, S. 106. [9] Vgl. ebd., S. 167.

»Gedenklandschaft Kolonialismus«

Das Konzept: Raum schaffen, ohne ihn einzunehmen = Plattform + Kommunales Zentrum + Rahmung des Alten Elbparks als ein "anderer Ort"

Der Alte Elbpark soll für dekoloniale Stadtführungen, Aktionen und Veranstaltungen attraktiv werden und eine Atmosphäre schaffen, die alle Menschen einlädt, das koloniale Denken zu verlernen. Mit inhaltlicher Zurückhaltung und im bewussten Verzicht auf fertige Aussagen hält dieser Entwurf Freiräume und Ressourcen für die politischen, ästhetischen und wissenschaftlichen Praxen zivilgesellschaftlicher und vom Kolonialismus betroffener Communities bereit. Er redefiniert den Alten Elbpark als eine Kulturlandschaft mit drei einheitlichen architektonisch-stilistischen Aspekten: die [A] Plattform um Bismarcks Denkmal, ein [B] Kommunales Zentrum am Nordende des Alten Elbparks und die [C] Rahmung des Elbparks als ein “anderer Ort”. Diese drei Komponenten überformen den Park als Ganzes und machen aus ihm ein Forum für dekoloniale Wissens- und Kulturproduktion.

[10] Sara Ahmed spricht vom „sediment of history“; in: Sara Ahmed: Brick Walls: Racism & Other Hard Histories; Vortrag auf der Konferenz: Unsettling Conversations, Unmaking Racisms and Colonialisms, R.A.C.E. Network’s 14th Annual Critical Race and Anticolonial Studies Conference, University of Alberta, Edmonton, <https://vimeo.com/110952481>, Abruf am 22.2.2023.

B. Kommunales Zentrum

Schon in wenigen Jahren werden sich die Fragen rund um Bismarcks Denkmal im Vergleich zu heute stark verändert haben. Die Menschen, die sich dann mit seinem kolonialen Erbe beschäftigen, werden dafür neue kommunikative Strategien entwickeln müssen (analog wie digital). Sie brauchen dafür essentielle Ressourcen für ihre jeweiligen Ansätze der Dekolonisation und Community-Care-Arbeit. Dieser Entwurf sieht vor, einen vielseitigen Freiraum zu schaffen, der ihren Bedürfnissen gerecht wird: das »Kommunale Zentrum« (Abbilung 2). Es liegt an der Grenze zwischen städtischem Leben und der Kulturlandschaft des Elbparks nahe der Bushaltestelle St. Pauli. Sein Dach nimmt die Materialität der stählernen »Plattform« um Bismarcks Denkmal vorweg. Sein Inneres hingegen ist in organischer nachhaltiger Holz- und Lehmziegelbauweise gehalten. Schon beim Betreten des Elbparks lenkt das Zentrum den Blick auf Bismarcks Monument, während seine Glasfassaden durchgängige Einblicke in sein Inneres gewähren. In bescheidener Größe bietet es elegante und flexibel nutzbare Räume für Veranstaltungen, Workshops und Projekte. Ein Studio für Residents (Abbildung 3) verzichtet in bewusster Ablehnung einer visualistischen Ästhetik auf gängige Ausstattungen des white cubes [11] Vielmehr ist es für performative Künste ausgestattet (Reden, Theater, Musik, Performances,...), um ästhetische Praxen zu stärken, bei denen die Körper der Aus-Sagenden und Zu-Hörenden gleichzeitig im Raum sein müssen (vgl. These 3). Nebenan stehen die offene Community-Küche und das Esszimmer ganz im Zeichen dekolonialer Care-Arbeit (Abbildung 4). Am anderen Ende des »Kommunalen Zentrums« befindet sich schließlich ein Freiraum, ein vielseitig nutzbarer Bereich. Generell können die Nutzer:innen des Zentrums dieser Philosophie folgend dessen Raumaufteilung mit Schiebewänden und -türen an ihre Bedürfnisse anpassen. Obendrein erlauben es schwere Vorhänge entlang der gesamten Glasfassade, den Innenbereich nach Bedarf abzuschirmen. Das gesamte Gebäude ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität designt, seine Toiletten sind de-gendered (all bodies). Das »Kommunale Zentrum« wird gewährleisten, dass der Diskurs um Bismarcks koloniales Erbe in Zukunft radikal inklusiv geführt wird.

[11] Vgl. hierzu das multifunktionale Möbiliar für künstlerisch-wissenschaftliche Forschung an Objekten im Labor des Frankfurter Weltkulturenmuseums, <https://www.weltkulturenmuseum.de/ de/gaeste-forschung/?gast=otobong-nkanga-nigeria-1>, Abruf am 22.2.2023.

C. Rahmung des Alten Elbparks als ein “anderer Ort”

Um die Bismarck-Statue herum wird eine stufenhohe »Plattform« auf das Podium, die Treppen und den Vorplatz gelegt (Abbildung 1). Diese Ebene mit quadratischer Grund fl äche defunktionalisiert die heroisierende Funktion des Sockels und spannt um das anachronistisch gewordene Monument einen größeren konzeptuellen Rahmen: Sie schafft für diejenigen, die sie betreten (oder über Rampen befahren), nicht nur Distanz zum Untergrund, sondern auch zur Geschichte: Diese »Plattform« zu betreten bedeutet, das Bismarck-Denkmal als historisches Objekt aus einer Meta-Perspektive zu rezipieren. Besucher:innen können von dieser leicht erhöhten Position aus den Sockel, das Monument und sein nationalsozialistisches Interieur als “Sediment der Geschichte” [10] wahrnehmen lernen. Ihre Bewegungen über die stählerne »Plattform« und den unter ihr liegenden Hohlraum produzieren Klang, der den Hörsinn anregt und die Aufmerksamkeit in den Untergrund lenkt. Ihre Gespräche, Diskussionen und Streitigkeiten über Bismarck werden zum eigentlichen Werk. So setzt die »Plattform« Bismarcks Denkmal unter ein anderes Vorzeichen.

von 2 3

Die »Plattform« am Bismarck-Denkmal und das »Kommunale Zentrum« machen aus dem Alten Elbpark ein dekoloniales Freiluftforum (Abbildung 5) und institutionalisieren den dort unlängst stattfindenden Diskurs um die Kontinuitäten des Deutschen Kolonialismus (Abbildung 6). Künftig kann die gesamte Parklandschaft z. B. für dekoloniale Kunst im öffentlichen Raum genutzt werden. Dieser “andere Raum” [12] braucht aber eine sinnlich wahrnehmbare Rahmung, die ihn vom Außenbereich Hamburgs abgrenzt. Zu diesem Zweck werden an allen Parkzugängen zwischen den neuen Betonbänken Stahlplatten verlegt (Abbildung 2), die dessen Schwelle ins Bewusstsein der Besucher:innen heben. Unter diesen Stahlplatten befinden sich Hohlräume, die beim Überschreiten ein ähnliches Klangerlebnis erzeugen wie die »Plattform« am BismarckDenkmal. Diese Schwellen sind Ausgangspunkte für dekoloniale Stadtführungen, Gedenkveranstaltungen oder Reden und einprägsame Tre ff punkte für Besucher:innen der »Gedenklandschaft Kolonialismus«.

[12] Heterotopie aus gr. hetero (anders) und topos (Ort); in: Foucault, Michel und Daniel Defert: Die Heterotopien. Der utopische Körper. Zwei Radiovorträge, Berlin 2013, S. 7 ff

Beitragsverfasser/-innen: Jan Mahnke

Rethinking Bismarck - Flächen und Möglichkeiten schaffen

Als junge Künstler, Musiker und Aktivisten aus Hamburg sind wir ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um unsere Kunst mit gesellschaftlich relevanten Themen zu verbinden, um mehr Aufmerksamkeit & Möglichkeiten für die Gemeinschaft zu erschließen. Wir glauben daran, dass das kulturelle & politische Interesse von morgen aktiv durch die Kunst & Kreativszene dieser Stadt geformt wird.

Fangen wir erstmal mit den Basics unseres Vorhabens an: Der Kontextualisierung des Denkmals: Um das Denkmal von Bismarck besser zu verstehen und seine Bedeutung im Kontext der deutschen Geschichte und der Kolonialgeschichte zu klären, könnte eine Beschilderung oder Informationstafel am Standort des Denkmals angebracht werden. Dies könnte eine kurze Zusammenfassung der Rolle Bismarcks in der deutschen Kolonialgeschichte, seiner Verbindung zu den kolonialen Eroberungen in Afrika und der problematischen Bedeutung seines Denkmals für die heutige Gesellschaft umfassen. Weiterhin wie in der Skizze detailliert, wollen wir aus dem Denkmal und Park eine Anlaufstelle für junge Künstler:innen und kulturellen Austausch machen.

Durch die vollständige Umspannung des Denkmals mit einer 360-Grad Leinwand sind Tagsüber und nachts Projektionen und Screenings möglichDas Freilichtkino sollte sich auf politisch und künstlerisch relevante Filme konzentrieren, die das kritische Bewusstsein für die deutsche Geschichte und andere soziale und politische Themen fördern.

Ebenso ist es wichtig diese Fläche überwiegend für Filme und Kunst von Regisseur:innen und Künstler:innen aus der afrikanischen Diaspora zur verfügung zu stellen. Es ist auch möglich außerhalb der Showtimes auf der Leinwand Installationen & Kunst zu Projizieren, Werbung für kulturelle Veranstaltungen und weiteres darüber zu schalten, wenn gewollt auch Werbeflächen zur Refinanzierung in Zukunft des Ortes.

Hinter dem Gerüst der Leinwand könnte man abwägen ob eine Treppe um die Statue möglich wäre, sodass diese auch als Aussichtsplattform über Hamburg fungiert, aber im Hauptfokus des Vorhabens stehen Kunstprojekte, die neues Leben in den Ort bringen und ihn Re:purposen, reine Architektur wird das unseres erachtens nicht tun: Um afrikanische Künstlerinnen zu involvieren und ihnen eine Plattform zu bieten, könnten Kunstprojekte in der Nähe des Denkmals stattfinden, wie in der Skizze gezeigt wäre die Idee mit Containern temporäre Ausstellungs- und Marktflächen zur Verfügung zu stellen. Dies könnte die Schaffung von Bilder, Skulpturen oder Installationen sein. Durch die Zusammenarbeit mit afrikanischen Künstlerinnen könnte auch eine neue Perspektive auf die Geschichte des Denkmals und seiner Bedeutung für verschiedene Gemeinschaften geschaffen werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Pädagogische Programme: Um das Bewusstsein für die deutsche Kolonialgeschichte zu schärfen, könnten pädagogische Programme in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen in der Nähe des Denkmals angeboten werden. Diese Programme könnten sich auf die Geschichte der deutschen Kolonialherrschaft in Afrika konzentrieren und Schülerinnen und Schüler darüber informieren, wie diese Geschichte noch heute unsere Gesellschaft prägt. Um die Programme attraktiver zu gestalten, könnten auch afrikanische Künstlerinnen eingeladen werden, um ihre Perspektiven und Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen.

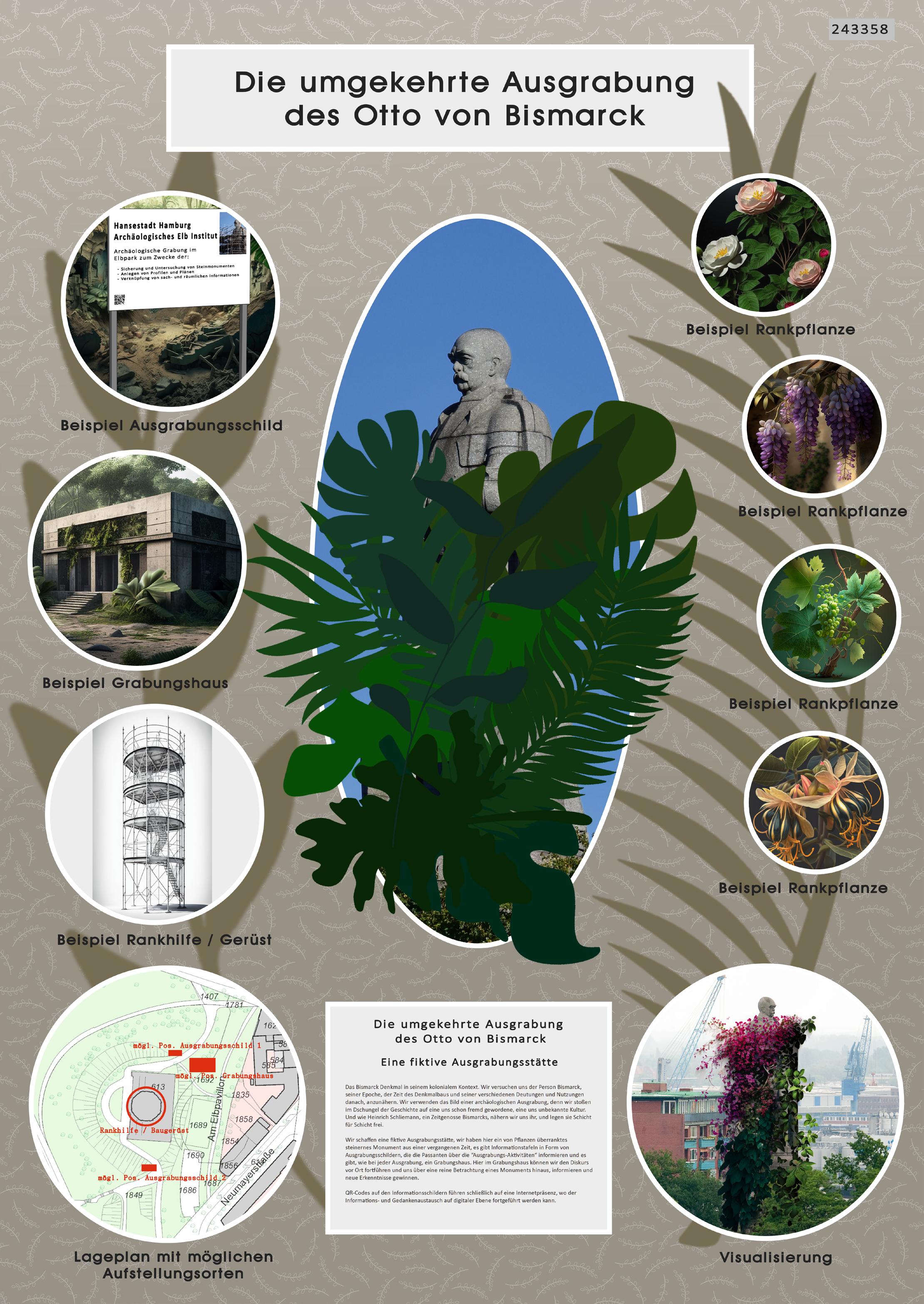

Die umgekehrte Ausgrabung des Ott tn ismarrk

Tief im Urwald Hamburgs: Eine Ausgrabungsstätee Leitern, Gerüste, ein archäologisches Grabungshause Umrankt von Kleterrfannen und Grüne Was wurde gefunden, was wird ausgegraben? Eine 30 Meter hohe Steinskulrtur ist von einem Gerüst umgeben, nur der Korf der Skulrtur ragt herause Pfannen ranken sich am Gerüst emror, frisches Grün, dufende lütene Wer ist die abgebildete Person? In welcher Eroche hat sie gelebt und gewirkt? Welche edeutung haten die Geschehnisse damals und heute?

Während Forschende Schicht für Schicht an Informatonen abtragen, sich in die Ge-Schichte vertefen, sorgfältg und akribisch mit feinen Pinseln die neitverkrusteten Ebenen abtragen, wächst gleichneitg die Vegetaton weiter, umwickelt das Alte, Vergangene und begräbt es sanf unter dem grünen Mantel des Vergessense

Die hochkomrlexe geschichtliche edeutung einer Eroche wie der Kolonialneit, kann nicht auf einfache Art und Weise erfasst werdene Es ist ein neitntensiver, sorgfältger Umgang erforderlich, um allen Faceten der damals lebenden und handelnden Menschen und ihrer edeutung gerecht nu werdene

Ein rein kritscher, destruktver Ansatn würde einen Teil des ildes nerstörene Die heroisierende Darstellung ismarcks als Überrerson benötgt aber ein Gegengewichte Das augerüst als Werkneug der Demontage und gleichneitg als Aufstegshilfe für das sanfe Grün der Ranken, die lebendiges Symbol sind für den Kreislauf der Geschichtee

Noch während wir hinschauen, versinkt das historische Objekt, die Zeit überdeckt das Zeugnis vergangener Erochen und wie bei Dornröschen ranken sich irgendwann Legenden um eine Ära die man gar nicht mehr kennte Es bleiben Ernählungen und Sagen, Wissensfragmente und Interrretatonene

Stößt man dann auf die Relikte dieser Zeit, wundert man sich und staunt, man versucht sie nu lesene Die Archäologen und Historiker machen sich daran die Geschichte freinulegen und sie nu interrreteren - wie war diese Zeit? Wie haben die Menschen gelebt, wer waren sie?

Wie in den Ausgrabungsstäten von Mitelamerika oder Angkor Wat, öfnet sich uns für ein Zeitfenster und erlaubt den lick auf die Vergangenheite Wir scheinen sie nu verstehen und dann schließt sich das Fenster wieder, die Geschichte wird überwuchert von der Vegetaton der Verklärung und des Vergessense

Die Kunstnstallaton “Die umgekehrte Ausgrabung des Oto von ismarck" bietet einerseits die Gelegenheit, sich sachlich und ehrlich mit der Vergangenheit auseinander nu setnene Andererseits schärf sie aber das ewusstsein, dass die Zeit nicht stehen bleibt, dass alles Vergangene immer weiter nurückfällt in den historischen Kontext und der lick geschärf wird für die Gegenwart, das, was jetnt geschieht und was srätere Generatonen als ihre Vergangenheit wiederum ausgraben und betrachten werdene

Diese Auseinandersetnung mit dem Vergangenen und der Zukunf kann gleich hier beginnene Wo sich sonst im Grabungshaus Archäologen um die Freilegung, den Erhalt, die Zuordnung und die Archivierung der Zeitneugnisse bemühen, kann hier der Informatonsaustausch nu diesen Themen direkt in Form von Ausstellungen und Seminaren statindene

Die “archäologische Asservatenkammer" hat das Grabungshaus verlassen und ist über einen QRCode auf einer Webseite für alle nugängliche Jeder kann sich informieren und an den unterschiedlichen Diskursen teilnehmene

Die in erse Ausgrabung des Ott tn ismarrk

Eine fkk e arrhätltgisrhe Ausgrabungsstäte

Freistehendes, selbstragendes augerüst / Rankhilfe, das Denkmal umgebend, bis nur Schulter der Figur, den Korf freilassende

Diverse Kleter- und Rankrfannene

Grabungshaus mit Informatonen num Denkmal und nur Eroche der Kolonialneit und als Ort für Veranstaltungen nur Erforschung und Sichtbarmachung der Vergangenheite

Zwei Ausgrabungsschilder mit Informatonen nur ktven Ausgrabungsstätee

Interaktves Webrortal mit weiteren Informatonen und der Möglichkeit num Gedankenaustausche

QR-Codes auf den Ausgrabungsschildern mit Link num interaktven Webrortale

Beitragsverfasser/-innen:

BISMARCKNEUDENKEN

INTERNATIONALEROFFENERIDEENWETTBEWERBZURKONTEXTUALISIERUNGDESBISMARCK-DENKMALS IMALTENELBPARKINHAMBURG

WEGEDURCHDENALTENELBPARK–STATIONENDESNACHDENKENS DerErhaltundSchutzalsBau-&Garten-DenkmalalsChancezueinervielfältigenunddiversenAuseinandersetzung

Beitragsverfasser/-innen:

BISMARCK NEU DENKEN

Wege durch den Alten Elbpark – Stationen des Nachdenkens

Vielfältige kritische Blicke auf ein „schwieriges“ Denkmal

Kennziffer: 498020

Es steht bis heute, seit über 100 Jahren, das 1906 enthüllte Hamburger Bismarckdenkmal. Die Restaurierungsarbeiten des steinernen Bauwerkes werden bald abgeschlossen sein. Aus Initiativen Hamburger Bürger ist dieses Denkmal im Kontext damaliger Zeitströmungen, mit Spendenaufrufen flankiert, durchgesetzt und realisiert worden. Kritische Stimmen und skeptische Blicke auf dieses Projekt gab es schon damals.

Der Erhalt als Baudenkmal und als Gartendenkmal als Chance zu einer vielfältigen kritischen Auseinandersetzung

Ausgangslage für den künstlerischen Entwurf:

Das als Baudenkmal 1960 unter Schutz gestellte Bismarckdenkmal und die verbliebenen Teile des Alten Elbparks mit seinem Baumbestand sollen erhalten bleiben. Der hier als Idee vorgestellte künstlerische Entwurf respektiert dies und möchte dem geschützten Bestand mit einem Gesamtkonzept, bestehend aus einem Gegendenkmal und künstlerischen Interventionen an mehreren (punktuellen) Stationen auf dem Areal, entgegentreten.

Der kritische Blick auf dieses aus der Sicht von Vielen „aus der Zeit gefallene Denkmal“ soll so in Vielfalt und Diversität geschärft und weiterentwickelt werden ohne imperialistische, militaristische oder kolonialistische Ideologien und Gedanken zu verharmlosen oder diesen einen Raum zu geben. Es geht um die Auseinandersetzung mit historischen Relikten, ohne diese zu zerstören

Unter der Vorgabe, die aus den baulichen Anlagen des Bismarckdenkmals und dem verbliebenen Teil des Alten Elbparks bestehende Anlage zu erhalten, geht es nun also darum, den kritischen Blick in seiner Vielfalt und Diversität zu schärfen, zu unterstützen und die Auseinandersetzung in demokratischen Prozessen zu entwickeln, um zu neuen für die aktuelle Gegenwart nützlichen Erkenntnissen und Sichtweisen zu gelangen

Kontext

In einem Kinder- und Jugendbuch über historische Persönlichkeiten beginnt der Artikel über Otto von Bismarck mit dem Satz: „Keinem Staatsmann wurden so viele Denkmäler in Deutschland gewidmet wie Otto von Bismarck, der zu den wichtigsten Politikern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört und als Gründer des Deutschen Reiches von 1871 gilt.“ 1

Dieses damalige Engagement, an einen Politiker zu erinnern, der von dem letzten deutschen Kaiser aus dem Amt gedrängt und entlassen wurde und inzwischen verstorben war, lässt sich aus heutiger Sicht kaum nachvollziehen.

Die Größe des Bismarckdenkmals

Diesem von den Abmessungen her größten Bismarckdenkmal weltweit, soll mit Interventionen an mehreren Orten begegnet werden. Die Vernetzung und die Kommunikation mit den Hamburger Museen, Forschungseinrichtungen und Initiativen ist Bestandteil des Konzeptes.

Wege durch den Park – Stationen des Nachdenkens

Stationen kritischer Reflexion

Station 1 Gegendenkmal Ihr, die Ihr vorrübergeht!

Die Zeit Bismarcks war geprägt von sozialen Problemen. Seine Entlassung stand auch in Zusammenhang mit Auseinandersetzungen zur Sozialpolitik. Fragen der sozialen Gerechtigkeit sind bis heute aktuell. Wer darf mit am Tisch sitzen? Für wen ist der Tisch gedeckt? Soziale Projekte und Hilfseinrichtungen versuchen heute Not zu lindern und Barrieren zu überwinden bzw. abzubauen. Auch die christlichen Kirchen leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.

Reflexionsäulen / Spiegelsäulen

Station 2 Denksäule 1

Wo kommst Du her?

Die Fragen, die sich stellen: Was ist der Kontext eines solchen Denkmals? Was stört mich daran? Was ärgert mich an Bismarck? Was hätte ich, wenn ich damals gelebt hätte, anders gemacht? Was kann ich heute tun?

Station 3 Denksäule 2

Ein Denkmal von ehemals vielen Unzählige Denkmäler wurden damals errichtet. Es entstand ein eigener Denkmaltyp; die Bismarcksäule, der Bismarckturm.

Die Denksäule soll hier einen Überblick zeigen

Station 4 Denksäule 3

Die Bismarck-Ausstellung in Berlin 1990

Geplant ist eine grafische Aufarbeitung der Ausstellung.

Station 5 Denksäule 4

Bismarck und die Tiere

Bismarck wurde oft mit seinen Hunden oder auf einem Pferd sitzend fotografiert oder dargestellt. Es gibt hier zum Teil skurrile Darstellungen. Die beiden Adler zu seinen Füßen bei dem Hamburger Denkmal sind ein Beispiel dafür. Wie würde dieses Denkmal wirken, wenn an der Stelle der Adler Hunde zu sehen wären?

Diese Denksäule thematisiert kritisch die Ikonographie damaliger Denkmäler bis in die Gegenwart.

Station 6 Denksäule 5

Bismarckdenkmäler in Afrika

Diese Denksäule thematisiert, dass auch in Afrika während der deutschen Kolonialzeit Bismarckdenkmäler errichtet wurden in Ostafrika / Tansania: Kilwa, Muanza, Pangani, Daressalam.

Station 7 __ Denksäule 6

Gab es ein Bismarckdenkmal in Neuguinea?

Ob in Neuguinea, dem damaligen Bismarckarchipel, ein Denkmal errichtet wurde oder ob es nur bei Planungen blieb, soll hier thematisiert werden.2

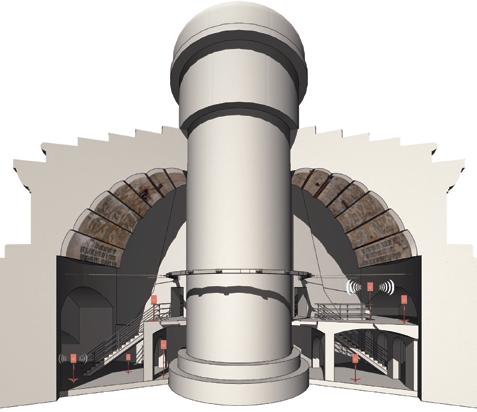

Station 8 Innenraum unter dem Denkmal

Nutzung als Hinweis zu Gedenkstätten zum Nationalsozialismus in Hamburg und Umgebung und Dokumentation zu während der NS-Diktatur (1933-1945) zerstörten, abgebauten oder umfunktionierten Bismarckdenkmälern / Bismarcksäulen

Geplant ist eine behutsame Öffnung des Innenraums unter dem Bismarckdenkmal für geführte Kleingruppen.

Materialität

Gegendenkmal __ Bronzeguss

Denksäulen __ Tafeln Edelstahl poliert Einseitige Einfassung aus Natursteinquadern mit Bossen

Interaktives Denkmal

Blicke von außen

Wie das Ensemble aus den Denksäulen und dem Gegendenkmal eventuell noch durch einen „Blick von außen“ ergänzt werden könnte, wäre in den Entwürfen zu Phase zwei zu erläutern. Eine Einbindung der Hamburger Museen im Rahmen einer interaktiven Digitalstrategie wäre eine passende Ergänzung.

2 Vgl.: Matthias Heine: letzter Schultag in Kaiser-Wilhelmsland. Wie der erste Weltkrieg die deutsche Sprache für immer veränderte. (Hoffmann & Campe) Hamburg 2018

BISMARCK NEU DENKEN Internationaler Offener Ideenwettbewerb

Entwurf Pick-up Point.

Der Entwurf möchte sich nicht nur auf das Denkmal konzentrieren, sondern in einem längeren Prozess das stadtweite DekolonialisierungsEngagement unterstützen: zunächst für 3 Jahre mit der Option, bis 2025 zu verlängern, wenn sich der Beginn des deutschen Kolonialismus zum 150. Mal jährt. Das Projekt kann bei einer längerfristigen Durchführung eine umso nachhaltigere Wirkung erreichen.

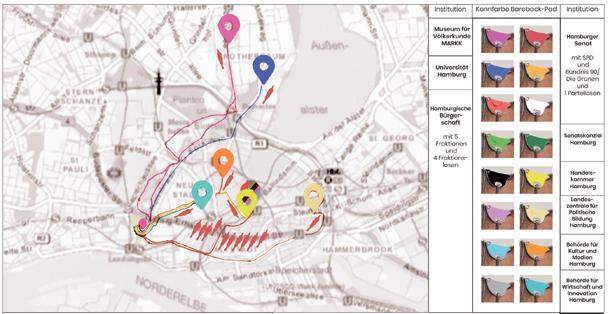

Die Entwurfsidee sieht eine BeteiligungdiverserAkteur:innenvor: Hamburger Behörden und Institutionen sollen ebenso eingeladen werden wie internationale Künstler:innen und die breite Öffentlichkeit.

Den Auftakt des Projektes könnte man als ‚Feuertaufe‘ bezeichnen: es geht um das gemeinsame Schmieden der Objekte, die im Entwurf für die Anbringung im Sockelbe-reich des BismarckDenkmals vorgesehen sind: 16 überdimensionierte, jedoch voll funktionstüchtige Türklopfer/Anbinderinge für Pferde.

Die Anbinderinge werden professionell von Hand freiformgeschmiedet, analog der zur Zeit Bismarcks angewandten Schmiedetechniken. Die einfacheren Teile können in 4 Workshop-Terminen mit je 4 Teilnehmer:innen (1 pro Institution, ausser Senat:3 und Bürgerschaft: 6 in der Werkstatt der Hamburger Schmiedejungs selbst angefertigt werden.

Jährliches Format > Reflektionen zum kolonialen Erbe Hamburgs:

Die angesprochenen Institutionen arbeiten nach diesem Auftakt jedes Jahr im ersten Quartal für eine gewisse Zeit mit der/dem Verfasser:in zusammen.

Dabei entstehen thematische Erzählungen über die eigene Verantwortung beim Umgang mit dem eigenen kolonialen Erbe und dem der Stadt, sowie zu den von der Ausloberin hervorgehobenen Themen (Verbindungen zwischen Kolonialismus und ‚Drittem Reich‘, anti-demokratischen Haltungen, Diskriminierung von Minderheiten …).

Beitragsverfasser/-innen: SLOAPsolutions

Pick-up Point. Kennzahl 164208 Erläuterungsbericht

zur künstlerischen Konzeption.

Bei der Recherche im Vorfeld fiel dem/der Verfasserin die intensive, aber auch sehr langwierige Beschäftigung der Stadtgemeinschaft mit ihren kolonialen Erinnerungsorten auf, zu dem auch das Bismarck-Denkmal zählt.

Der Entwurf möchte sich nicht nur auf das Denkmal konzentrieren, sondern in einem längeren Prozess das stadtweite Dekolonialisierungs-Engagement unterstützen: zunächst für 3 Jahre mit der Option, bis 2025 zu verlängern, wenn sich der Beginn des deutschen Kolonialismus zum 150 Mal jährt. Das Projekt kann bei einer längerfristigen Durchführung eine umso nachhaltigere Wirkung erreichen.

Die Entwurfsidee sieht eine Beteiligung diverser Akteur:innen vor: Hamburger Behörden und Institutionen sollen ebenso eingeladen werden wie internationale Künstler:innen und die breite Öffentlichkeit.

Bei der späteren Anbringung am Denkmalsockel wird auf eine Befestigung in den Fugen des Mauerwerks geachtet, so dass die originale Steinsubstanz nicht beschädigt wird. Es werden 2 Klopfer/Anbinderinge an der Frontseite und je 7 an der Nord- bzw. Südseite des Sockels angebracht, jeweils mit drei Meter Abstand, um den Pferden genügend Raum zu geben.

Jährliches Format > Audio-Arbeiten von Künstler:innen:

Diese Erzählungen werden von der/dem Entwurfsverfasser:in im Sinne der traditionellen oralen Geschichtsvermittlung in vielen der kolonialisierten Gebiete mündlich an 16 Künstler:innen weitergegeben, die Nachfahren kolonisierter Menschen sind (über bestehende Netzwerke z.B. des M.Bassy e.V.). Daran geknüpft wird die Bitte, sich von der jeweiligen Geschichte inspirieren zu lassen und im Dialog dazu eine eigene Audio-Arbeit zu schaffen.

Diese Audio-Arbeiten werden jedes Jahr im Inneren des Bismarck Denkmal installiert. Dafür werden 16 Lautsprecher auf Stativen aufgebaut. Diejenigen, die aufgrund fehlender Audio-Arbeiten nicht bespielt werden können, werden verhüllt.

ABBILDUNGEN Abb. Werkstatt Schmiedejungs Hamburg, Bildmaterial Schmiedejungs Abb.2 Türklopfer/Anbindering, Grundlage Bildmaterial Schmiedejungs Abb.3 Aufsicht Bismarck-Denkmal, Grundlage Plan-Nr. 0000-030-01-C Abb.4 Gespräche zwischen

Jährliches Format Performative Intervention im Stadtraum:

An einem Tag im Juli findet jedes Jahr die Abholung der für die jeweilige Institution in Auftrag gegebenen künstlerischen Arbeit aus dem Inneren des Bismarck-Denkmals statt. Der historische Bezugspunkt für diesen performativen Teil des Projektes ist die spektakuläre Anlieferung des skulpturalen Bismarck-Kopfes. Ein 16-Spänner brachte den Denkmalskopf am 28.7.1905 vom Güterbahnhof zur Baustelle.

Eingebunden in das Projekt werden deshalb jährlich am 28.Juli auch 16 Mitarbeiter:innen der Reiterstaffel der Polizei Hamburg und ihre Pferde. In der Entwurfsidee werden die Pferde an diesem Tag einzeln von den Polizist:innen durch die Stadt geführt, um eine aufsehenerregende Abholung auf verschiedenen Ebenen durchzuführen.

Die Projekt-Koordination leistet der/die Entwurfsverfasser:in, der/die mit der Durchführung derartiger Langzeitprojekte Erfahrung hat.

Teilnehmende Institutionen:

- Hamburgische Bürgerschaft

- Hamburger Senat

- Senatskanzlei Hamburg

- Behörde für Kultur und Medien Hamburg

- Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg

- Handelskammer Hamburg

- Museum für Völkerkunde - MARKK

- Universität Hamburg

- Behörde für Wirtschaft und Innovation Hamburg

Projektauftakt / Manifestation am Bismarck-Denkmal:

Ablauf der Intervention:

Für jedes Pferd gibt es ein farbiges, speziell angefertigtes Bareback-Pad (Reitkissen)1, wobei jede teilnehmende Institution mit einer bestimmten Farbe assoziiert wird (Kennfarben).

Die Beamt:innen können damit auch zur Veranstaltung und zurück reiten

Abholung der Audio-Arbeiten:

Die Veranstaltung wird vor dem Denkmal eröffnet mit einer öffentlichen Bekanntmachung zum Hintergrund und Vorstellung der Teilnehmer:innen.

Die Pferde der nicht teilnehmenden Institutionen werden abgesattelt. Danach werden die abgeholten Audioarbeiten von der/dem Entwurfsverfasser:in beschrieben, symbolisch übergeben (USB – Stick) und in den Taschen der Pads aufbewahrt. Die Präsentation der abgeholten Arbeiten im ‚Zwischenraum‘ des MARKK wird angekündigt. Die nicht abgeholten Arbeiten, die im Denkmal verbleiben, werden ebenfalls beschrieben und Termine für Führungen bekanntgegeben, bei denen die Werke abgespielt werden. Zusätzlich werden zu diesen Öffnungszeiten des Denkmals die Vertonungen der ursprünglichen Geschichten präsentiert. Es ist davon auszugehen, dass alle Arbeiten ein Spannungsfeld zu den Wand- und Deckenmalereien des Bunkers aufbauen werden.

Die Pferde ohne Bareback-Pads werden im Anschluß wieder aufgesattelt/aufgetrenst und direkt vom Denkmal zurückgeritten in die Ställe.

Nur die Pferde, die jetzt Audio-Arbeiten tragen, werden zum Museum für Völkerkunde geführt und die Werke dort an eine:n Kurator:in übergeben für eine Installation im ‚Zwischenraum‘. Auch dort sollen diese mit den Vertonungen der ursprünglichen Erzählungen (durch den/die Verfasserin) zusammengeführt werden, um die beidseitigen Versuche einer Wiederaneignung von Geschichte hörbar zu machen.

Mit der Übergabe am MARKK ist die Veranstaltung nach ca. 2,5 Stunden beendet, die Pferde werden von dort zurückgeritten.

Je ein geführtes Pferd holt eine/n Akteur:in einer Einrichtung ab (außer beim Senat 3 Pferde und bei der Bürgerschaft 6 Pferde). Bei denjenigen Institutionen, die bei der GeschichtenProduktion/Eigenreflektion mitgewirkt haben, tragen die Pferde die Bareback Pads in der festgelegten Farbe. Bei denen, die sich nicht im Vorfeld bei den Gesprächen engagiert haben, erfolgt die Abholung ohne Pad, da es auch keine Audio-Arbeit abzuholen gibt. Zur Teilnahme an der Veranstaltung wird die Institution trotzdem eingeladen. Am Denkmal angekommen, werden alle Pferde an die selbstgeschmiedeten 16 Ringe/ Türklopfer angebunden.

Den Auftakt des Projektes könnte man als ‚Feuertaufe‘ bezeichnen: es geht um das gemeinsame Schmieden der Objekte, die im Entwurf für die Anbringung im Sockelbereich des BismarckDenkmals vorgesehen sind: 16 überdimensionierte, jedoch voll funktionstüchtige Türklopfer/Anbinderinge für Pferde (vgl. Kennzahl 164208_Plan 1.pdf).

Die Anbinderinge werden professionell von Hand freiformgeschmiedet, analog der zur Zeit Bismarcks angewandten Schmiedetechniken. Die einfacheren Teile können in 4 WorkshopTerminen mit je 4 Teilnehmer:innen (1 pro Institution, ausser Senat:3 und Bürgerschaft: 6 ) in der Werkstatt der Hamburger Schmiedejungs selbst angefertigt werden.

Bei der späteren Anbringung am Denkmalsockel wird auf eine Befestigung in den Fugen des Mauerwerks geachtet, so dass die originale Steinsubstanz nicht beschädigt wird. Es werden 2 Klopfer/Anbinderinge an der Frontseite und je 7 an der Nord- bzw. Südseite des Sockels angebracht, jeweils mit drei Meter Abstand, um den Pferden genügend Raum zu geben (vgl. Kennzahl 164208_Plan 2.pdf)

Jährliches Format > Reflektionen zum kolonialen Erbe Hamburgs:

Einladung der Stadtgemeinschaft:

Schon im Vorfeld des Events erfolgt eine jährliche Einbindung der Presse und Bekanntmachung über die Social Media Kanäle der Ausloberin, um die breite

Öffentlichkeit zur Abholung der Audio-Werke am Bismarck-Denkmal einzuladen. Über das MARKK könnte z.B. auch ein Teilnahme-Angebot an Schüler:innen erfolgen, da die Intervention zumeist in den Hamburger Sommerferien stattfinden wird.

Die angesprochenen Institutionen arbeiten nach diesem Auftakt jedes Jahr im ersten Quartal für eine gewisse Zeit mit der/dem Verfasser:in zusammen. Dabei entstehen thematische Erzählungen über die eigene Verantwortung beim Umgang mit dem eigenen kolonialen Erbe und dem der Stadt, sowie zu den von der Ausloberin hervorgehobenen Themen (Verbindungen zwischen Kolonialismus und ‚Drittem Reich‘, anti-demokratischen Haltungen, Diskriminierung von Minderheiten …)

Jährliches Format > Audio-Arbeiten von Künstler:innen:

Diese Erzählungen werden von der/dem Entwurfsverfasser:in im Sinne der traditionellen oralen Geschichtsvermittlung in vielen der kolonialisierten Gebiete mündlich an 16 Künstler:innen weitergegeben, die Nachfahren kolonisierter Menschen sind (über bestehende Netzwerke z.B. des M.Bassy e.V.). Daran geknüpft wird die Bitte, sich von der jeweiligen Geschichte inspirieren zu lassen und im Dialog dazu eine eigene Audio-Arbeit zu schaffen (Honoraraufträge).

Jede Institution, die über ihre eigene Verantwortung beim Umgang mit dem Kolonialen Erbe Hamburgs reflektiert, verbindet sich auf diese Weise mit der Position einer/eines Künstler:in mit Wurzeln in einer ehemaligen Kolonie

Diese Audio-Arbeiten werden jedes Jahr im Inneren des Bismarck Denkmal installiert Dafür werden 16 Lautsprecher auf Stativen aufgebaut. Diejenigen, die aufgrund fehlender AudioArbeiten nicht bespielt werden können, werden verhüllt (vgl. Kennzahl 164208_Plan 3.pdf)

Jährliches Format > Performative Intervention im Stadtraum:

An einem Tag im Juli findet jedes Jahr die Abholung der für die jeweilige Institution in Auftrag gegebenen künstlerischen Arbeit aus dem Inneren des Bismarck-Denkmals statt

Der historische Bezugspunkt für diesen performativen Teil des Projektes ist die spektakuläre Anlieferung des skulpturalen Bismarck-Kopfes. Ein 16-Spänner brachte den Denkmalskopf am 28.7.1905 vom Güterbahnhof zur Baustelle

Eingebunden in das Projekt werden deshalb jährlich am 28.Juli auch 16 Mitarbeiter:innen der Reiterstaffel der Polizei Hamburg und ihre Pferde.

In der Entwurfsidee werden die Pferde an diesem Tag einzeln von den Polizist:innen durch die Stadt geführt, um eine aufsehenerregende Abholung auf verschiedenen Ebenen durchzuführen.

Ablauf der Intervention:

Für jedes Pferd gibt es ein farbiges, speziell angefertigtes Bareback-Pad (Reitkissen)1 , wobei jede teilnehmende Institution mit einer bestimmten Farbe assoziiert wird (Kennfarben). Die Beamt:innen können damit auch zur Veranstaltung und zurück reiten (vgl. Kennzahl 164208_Plan 4.pdf)

Je ein geführtes Pferd holt eine/n Akteur:in einer Einrichtung ab (außer beim Senat 3 Pferde und bei der Bürgerschaft 6 Pferde). Bei denjenigen Institutionen, die bei der GeschichtenProduktion/Eigenreflektion mitgewirkt haben, tragen die Pferde die Bareback Pads in der festgelegten Farbe Bei denen, die sich nicht im Vorfeld bei den Gesprächen engagiert haben, erfolgt die Abholung ohne Pad, da es auch keine Audio-Arbeit abzuholen gibt.2 Zur Teilnahme an der Veranstaltung wird die Institution trotzdem eingeladen.

Abholung der Hamburger Akteur:innen:

Die Abholung erfolgt am 28.7. eines jeden Jahres zu einer festgelegten Zeit, die sich aus der Entfernung der Institution/Behörde zum Denkmal ergibt, an dem sich alle gleichzeitig treffen sollen. Die Wegzeiten liegen zwischen 20 und 40 Minuten (vgl. Kennzahl 164208_Plan 4.pdf)

1 Die Herstellung der 16 Pads in verschiedenen Farben und mit einer applizierten Transporttasche für einen USB-Stick erfolgt durch eine lokale Sattlerei, z.B. des Hamburger Sulky Services in Zusammenarbeit mit der/dem Entwurfsverfasser:in

2 Alle Mitarbeiter:innen der Reiterstaffel werden mit Rucksäcken ausgestattet, um Halfter mit Stricken und potentiell auch die Pads darin verstauen zu können

Beitragsverfasser/-innen: SLOAPsolutions

Das Pferd, jetzt am Halfter geführt von einer/einem Mitarbeiter:in der Reiterstaffel, setzt sich pünktlich in Bewegung Richtung Bismarckdenkmal – mit oder ohne Vertreter:in der jeweiligen Institution 3

Wenn aufgrund der Nicht-Teilnahme am 28.7. keine Abholung der künstlerischen Arbeit am Bismarck-Denkmal erfolgt, wird dem Pferd das Pad am Denkmal abgenommen. Nur die Pferde tragen also am Ende noch ihre farbigen Auflagen, denen ein Mitglied der jeweiligen Institution zum Denkmal gefolgt ist, wobei er oder sie auch vorher an den Gesprächen/Narrativproduktionen teilgenommen hat.

Am Denkmal angekommen, werden alle Pferde an die selbstgeschmiedeten 16 Ringe/ Türklopfer angebunden 4

Abholung der Audio-Arbeiten:

Die Veranstaltung wird vor dem Denkmal eröffnet mit einer öffentlichen Bekanntmachung zum Hintergrund und Vorstellung der Teilnehmer:innen. Die Pferde der nicht teilnehmenden Institutionen werden abgesattelt. Danach werden die abgeholten Audioarbeiten von der/dem Entwurfsverfasser:in beschrieben, symbolisch übergeben (USB – Stick) und in den Taschen der Pads aufbewahrt. Die Präsentation der abgeholten Arbeiten im ‚Zwischenraum‘ des MARKK wird angekündigt. Die nicht abgeholten Arbeiten, die im Denkmal verbleiben, werden ebenfalls beschrieben und Termine für Führungen bekanntgegeben, bei denen die Werke abgespielt werden. Zusätzlich werden zu diesen Öffnungszeiten des Denkmals die Vertonungen der ursprünglichen Geschichten präsentiert Es ist davon auszugehen, dass alle Arbeiten ein Spannungsfeld zu den Wand- und Deckenmalereien des Bunkers aufbauen werden.

Die Pferde ohne Bareback-Pads werden im Anschluß wieder aufgesattelt/aufgetrenst und direkt vom Denkmal zurückgeritten in die Ställe.

Nur die Pferde, die jetzt Audio-Arbeiten tragen, werden zum Museum für Völkerkunde geführt und die Werke dort an eine:n Kurator:in übergeben für eine Installation im ‚Zwischenraum‘. Auch dort sollen diese mit den Vertonungen der ursprünglichen Erzählungen (durch den/die Verfasserin) zusammengeführt werden, um die beidseitigen Versuche einer Wiederaneignung von Geschichte hörbar zu machen 5

Mit der Übergabe am MARKK ist die Veranstaltung nach ca. 2,5 Stunden beendet, die Pferde werden von dort zurückgeritten

Einladung der Stadtgemeinschaft:

Schon im Vorfeld des Events erfolgt eine jährliche Einbindung der Presse und Bekanntmachung über die Social Media Kanäle der Ausloberin, um die breite Öffentlichkeit zur Abholung der AudioWerke am Bismarck-Denkmal einzuladen Über das MARKK könnte z.B. auch ein TeilnahmeAngebot an Schüler:innen erfolgen, da die Intervention zumeist in den Hamburger Sommerferien stattfinden wird.

Ausblick:

Bei einer maximalen Laufzeit von 10 Jahren könnte das MARKK eine Sammlung von bis zu 160 Audioarbeiten aufbauen, die sich mit dem stadtweiten Dekolonialisierungs-Programm auseinandersetzen und diese zum 150. Jahrestag des deutschen Kolonialismus präsentieren.

3 Sollten die Wege vor dem Denkmal im Alten Elbpark zusätzlich geschützt werden müssen, können z.B. temporär Holzhackschnitzel Rot aufgebracht werden.

4 Futterbeutel und Wassersäcke/Tränkeimer für die Tiere werden vor Ort im Bismarckdenkmal bereitgehalten.

5 Zitat von der Webseite des MARKK: ‚Im Zwischenraum sind unsere Besucher:innen eingeladen Veränderungsprozesse mitzugestalten. Arbeits- und Forschungsprozesse werden hier aufgezeigt und neue Gesprächsräume eröffnet ‘

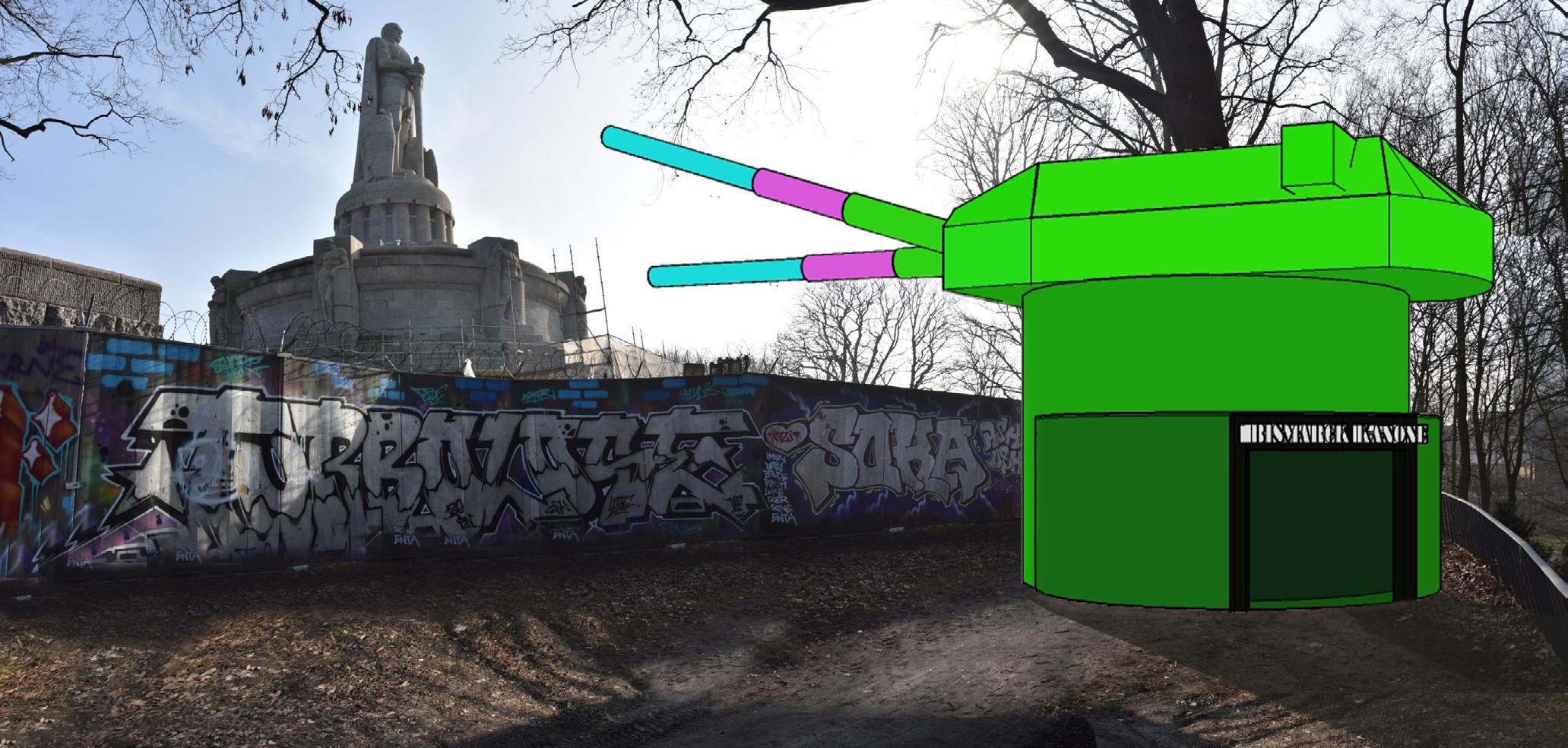

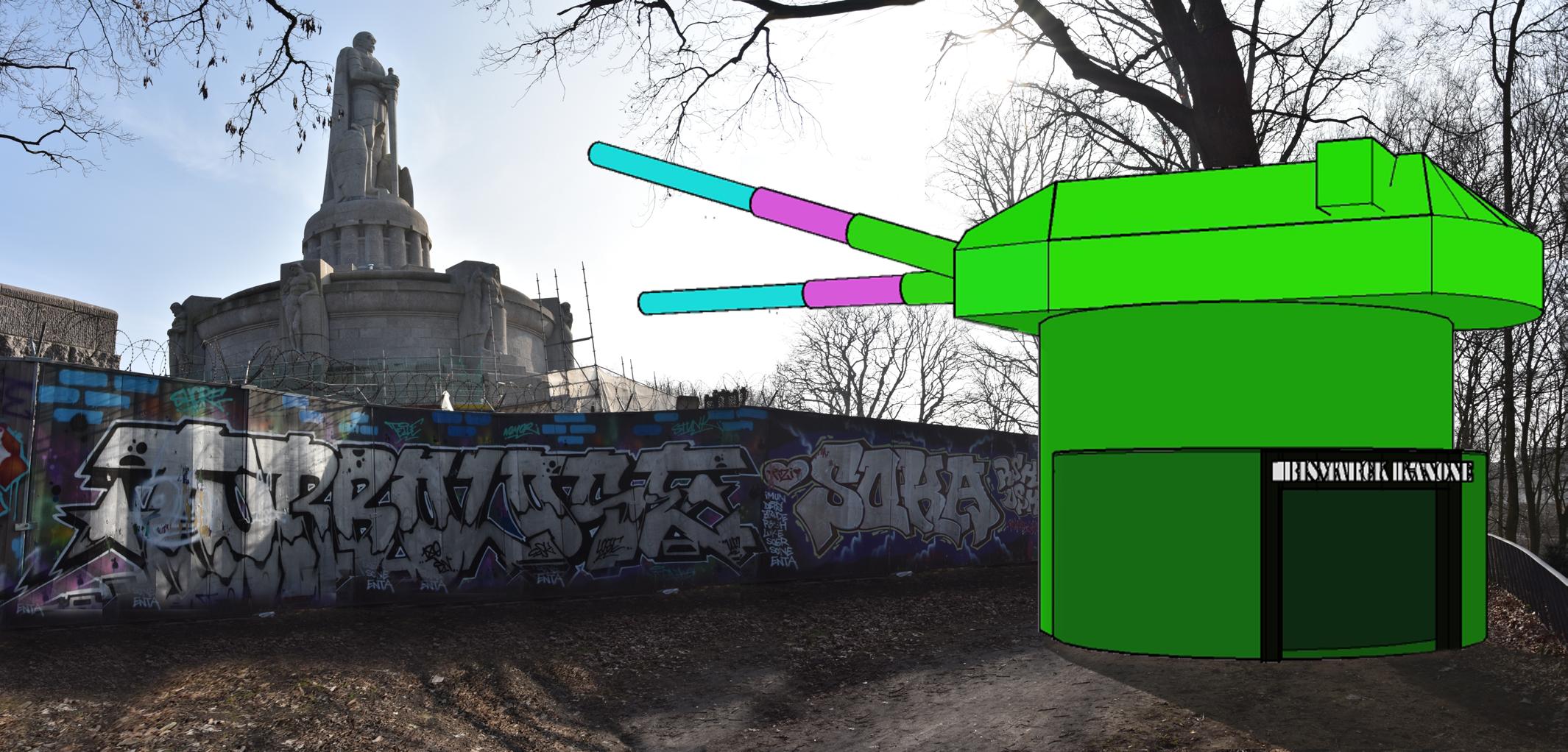

DIE BISMARCK - KANONE

Anwürfe, Vorwürfe, Einwürfe, Abwürfe, Auswürfe, Gegenentwürfe:

Feuer frei für Wurfgeschosse aus Licht und Projektionen!

Die Bismarck-Kanone ist ein interaktiver Pavillon und ein begehbares Kunstwerk, in dem Botschaften an das Denkmal und seine Geschichte, (an Bismarck und den Kolonialismus, in bezug auf Heldenverehrung, Sozialistengesetze oder Imperialismus) erarbeitet werden können, die dann bei Dunkelheit gegen das Denkmal geworfen werden.

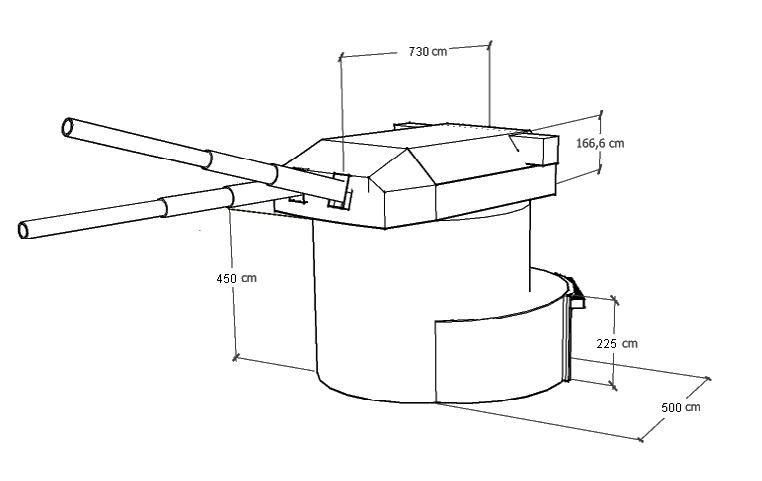

Die Form ein Geschützturm

Die Bismarck-Kanone ist in leicht vereinfachter Form dem Geschützturm „Bruno“ der Bismarck nachempfunden. Die Bismarck lief 1939 als eines der größten Schlachtschiffe der Welt in Hamburg bei Blohm & Voss vom Stapel. Sie sank bereits 1941 während ihrer ersten Mission. 95% der Besatzung kamen dabei ums Leben. So verkörperte die Bismarck allein mit ihrem Namen eine unheilvolle Traditionslinie von Nationalismus, Größenwahn und Militarismus, die buchstäblich in den Untergang führte.

Die Funktion ein Lab

Im Inneren der Bismarck-Kanone sind zwei festinstallierte und gesicherte lichtstarke Open Air Beamer (min. 35.000 Ansi-Lumen) untergebracht, mit denen das Denkmal in voller Größe, weithin sichtbar illuminiert wird. Außerdem befindet sich im Inneren eine spezielle Computer-Schnittstelle, wo ca. 5-minütige Animationen und Projektionen ausgearbeitet werden können, mit denen das Denkmal neu interpretiert bzw. kommentiert wird. Der obere Beamer bewirft die Bismarck-Statue mit Bildern und Farben. Der untere kann dazu dienen z.B.

Textbotschaften oder Filme auf den Sockel zu projezieren.

Die Bismarck-Kanone funktioniert als eine Art Laboratorium, in dem neue Formen der Kontextualisierung erarbeit werden können.

Die knalligen Sandkasten-Farben der Kanone sollen den spielerischen Aspekt des Labs betonen. Gleichzeitig funktioniert der Rundbau aus Stahl als eine Art Gartenpavillion, den jeder betreten kann.

Hier können sich Gespräche entspinnen, Pläne geschmiedet werden und Diskussionen stattfinden über die nächsten Kampagnen und deren Präsentation. - Ein Queering von Bismarck wird hier möglich gemacht.

Der Betrieb - rotierend

Die Bismarck-Kanone könnte als Außenstelle von der SHMH betreut werden, als Out-reach-Projekt mit einem klaren Angebot. Dazu müsste ein weiteres Budget zur Verfügung stehen, um das sich in jährlichem oder halbjährlichem Wechsel freie Gruppen, Aktionsbündnisse, Initiativen und interessierte Bürger bewerben können. Zielvorgabe wäre es, kontinuierlich zivilgesellschaftliche Akteure zu finden und zu binden, die ihre jeweilige Sichtweise auf das Bismarck-Denkmal vermitteln wollen. Mit der Bismarck-Kanone steht ihnen ein Labor- und Präsentationsort zur Verfügung, wo sie unter (minimaler technischer) Anleitung ihren Ideen visuellen Ausdruck verleihen können. Durch den Bewerbungsvorgang kann sichergestellt werden, dass eine breite, vielschichtige, abwechslungsreiche, durchaus auch kontroverse Form des Erinnerns und Kommentierens eingeübt wird, die sich dynamisch weiterentwickelt und offen für diverse Kontextualisierungen ist. Gleichzeitig wird so eine Moderation gewährleistet, die unliebsame, rassistische oder beleidigende Äusserungen verhindern kann.

Vorstellbar wäre aber auch ein offener Betrieb, bei dem das Publikum zwischen einer Reihe von Animationsvorlagen frei wählen kann, die dann am folgenden Abend projeziert werden.

Beitragsverfasser/-innen: Säum Architekten, studio eigengrau Projektion- und Lichtdesign Peschken / Pisarsky (Urban Art)

Erl Uterung Zur K Nstlerischen Konzeption

Berater/-innen:

Anwürfe, Vorwürfe, Einwürfe, Abwürfe, Auswürfe, Gegenentwürfe:

Feuer frei für Wurfgeschosse aus Licht und Projektionen!

Die Bismarck-Kanone ist ein interaktiver Pavillon und ein begehbares Kunstwerk, in dem Botschaften an das Denkmal und seine Geschichte (beispielsweise an Bismarck, den Kolonialismus, in bezug auf Heldenverehrung, Sozialistengesetze oder Imperialismus) erarbeitet werden können, die dann bei Dunkelheit gegen das Denkmal geworfen werden.

Das Kunstwerk stellt sich in den Dienst eines von und für die Zivilgesellschaft gestalteten Dirkursraums, den sie mithilfe visueller Störfeuer gestalten kann und so immer neue Ebenen der Denkmalsrezeption schafft.

Die Form - ein Geschützturm

Die Bismarck-Kanone ist in leicht vereinfachter Form dem Geschützturm „Bruno“ der Bismarck nachempfunden. Die Bismarck lief 1939 als eines der größten Schlachtschiffe der Welt in Hamburg bei Blohm & Voss vom Stapel.

Sie sank bereits 1941 während ihrer ersten Mission. Nachdem sie zuerst den britischen Schlachtkreuzer Hood versenkt hatte, wurde sie von der britischen Marine verfolgt und im Laufe des Gefechts manövierunfähig geschossen. Zur Legendenbildung trug die These bei, die Bismarck sei durch Selbstversenkungsmaßnahmen gesunken. 95% der Besatzung kamen dabei ums Leben.

So verkörperte die Bismarck allein mit ihrem Namen eine unheilvolle Traditionslinie von Nationalismus, Größenwahn und Militarismus, die buchstäblich in den Untergang führte.

Die militärische Ästhetik der Bismarck-Kanone in Form und Name ist bewusst gewählt und konzeptbedingt. Das mag und soll provozieren. Es verdeutlich aber auch die erschreckende Langlebigkeit tradierter Narrative, nationaler Mythenbildungen und bellizistischer Tendenzen.

Konterkariert wird diese Anmutung durch die knalligen Sandkasten-Farben der Kanone. Sie wird von unten (Eingangsbereich) bis nach oben in immer hellerwerdenden Grüntönen lackiert, bis hin zu einem schrillen Giftgrün. Die Kanonenrohre erhalten zusätzlich rosane und hellblaue Farbtöne.

So wird der militärische Akt des ‚Beschießens‘ durch die Farbgebung gebrochen und der spielerische - vielleicht auch humorvolle - Aspekt des Labs betont.

Gleichzeitig funktioniert der Rundbau aus Stahl als eine Art Gartenpavillion, den jeder betreten kann.

Berater/-innen: