19 minute read

BESM RCK FREGMENT

k om S c o n m h e n S m M n e S A m ä e e u e n e L h D W d B p h g F c s e o S a d a g d a k m s g w s u n w h d A b 3 h m -M um s u o m w d g F m n s e o Wa m d m n m p h b n w a h n d e m d h h m c e w m m g d b h h c n c me h n e e ä e g m m o me a – D ma w c g g A M M Me n B h h w n b E n H a e n ä e m h F u d e m D h n e h m h m a n e a n d u o s n g d D Z D k g d m n z n M um ä n F d n h z s ma n V e e d g ü g n -R c ü e c ma e m e W n d p g n o k n m h m e m n h o h d n S n h b d H s c m h e s – g e D e K u o s o o o e s M b g h T d E G h T h u n e zu ch zü m a y u h ß n Fo a W MO D n m e c d a d e n G s Sc w n Me h d c m m n m g W d M k h ä d h m e e g d e m ü e D e m a E h m d m g e h- d e k e ä c m n u s h mm d G o e d am D s d h g o n B s a n o a g b d B W ä D h A W g s ä e n L d We h p d m w w ß e D km on B sm n H m u c u e p g n n c d h h N m n w e Mk av n k M y g M y g L d d u a d m g D u - a w h e a Mk a e a e C M w n W e d m e e H e mm n D c -O V s n g am m d g d h h h K g d B K M K k p c n e n v G h h a s e M n e m n m n w e u mm n h d h d d L d d h d k E d S V h g c d H d u e s a m n W s em e e h s n E g n n a g g e e D n m u e h n n u V k m e u u u c mb e K d e o K d W p M h e n n V m k a e e c n e u e c n H n e a o a e n M M e e c - e e d u h e G d k G c c e w n e d c m e e b u u c N e w c m n m a e a U s G h n a n omm Sc h mm m h O U D km d o e d am g K e u e U ü ze e e u b ä e e e K n e h n n W o s D km e u mme e mb h d n G ü S g b W g ? b h g G h s n d u s e n a c m h o m d s n e u e s d w d um d B e e k o e e a e d n n s c d e M mp m d m W e n h u u e a d m c - e me a h n n A g h kö W ü u o e B ma e n W e Samm u e w e e M e We n e e o h D L b d d B d W m n K ö e u c e m d s g k u A n e g m K o m s b e d Z n w e n u D m e me e e M B h e- n s e e V a n m e Am S e D ma h h a h e e n n Q - o d h A M h d e m c - e m Ze e e p a u g u e em a e e n We w G e c w d u d e e u u ma n s e ä e D S h B N g B M e v m k ä m w n mb E omm u n v m K M d F h D m z e mme m n n n g w u hm n z ma e W e ü m c -M o m d g W u w u d h ä p g h d G h h h e e e e S n B ma c w h d e a b h ä g Sp e s h h b mm Ü e g m e G d K F h G c c e n e e z D e e a F m n n w c g a m D - u E n A am g

Besm Rck Fregment

Bismarck-Fragment

Ein Stück vom Stiefel, ein Stück von einem Schwert, ein Stück vom Mantel, ein Stück Arm hängen in der Luft. Eine scheinbar verzerrte Luft, die sich über den Alten Elbpark legt. Die Wolken, die Bäume und die umliegenden Gebäuden sind optisch gebrochen und leicht verschoben. Ein großer Fleck, der nicht wirklich in das gewohnte Stadtbild passt, irgendwas ist komisch, irgendwas täuscht, irgendwas stört.

Ich nähere mich dem Alten Elbpark, wo einst das 34m hohe, kolossale Bismarck-Monument stand. Nur noch merkwürdige Fragmente scheinen davon übrig zu sein. Was ist mit dem Denkmal passiert? Ich bin zwar wahrlich kein Fan vom Koloss, doch habe ich mich irgendwie mit ihm abgefunden, bis ich ihn nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr gesehen und auch nicht mehr hinterfragt habe.

Die Veränderung fällt mir dafür umso mehr auf – ist das Denkmal wirklich noch da oder ist es nur gut getarnt?

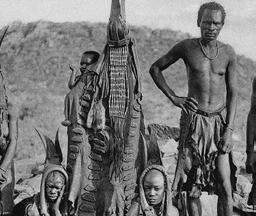

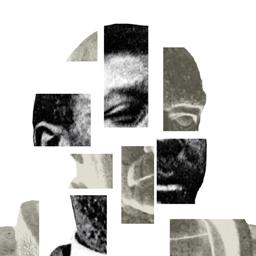

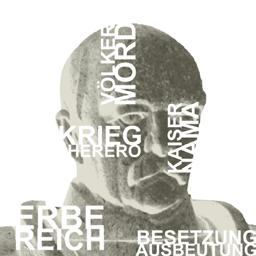

Am Fuße des Monuments angekommen sehe ich den massiven Sockel, der von muskulösen Männerstatuen gehalten wird. Mein Blick richtet sich weiter nach oben: Eine Hülle aus spiegelnden Flächen umschließt die Figur des Denkmals, die sich noch in ihrer Gänze dahinter befindet. Doch ich kann sie nicht mehr im Ganzen erfassen, sondern nur noch ausschnittartig, fragmentiert durch die Aussparungen der Konstruktion. Die Zerteilung des Denkmals gefällt mir und die damit entzogene Monumentalität und Fragilität des ersten Reichskanzlers, des damaligen Volkshelden und fragwürdigen Kolonial-Reichsgründers. Ich mache mich auf den Weg in die spiegelnde Konstruktion, die mich zum Denkmal nach oben führt. Halt! Bei den ersten Schritten innerhalb der Hülle sehe ich mich selbst – gespiegelt. Die Konstruktion spiegelt sowohl von außen als auch von innen. Ein Spiegelbild von mir, das sich mit der Figur von Bismarck vermischt. Nun bin ich Teil des umstrittenen Erinnerungsortes, Teil der Geschichte, Teil einer kritischen Auseinandersetzung. Ich zücke mein Handy und schieße ein Foto bis ich das Wort “MORD”, hinter mir entdecke und an der anderen linken Seite ein Teil eines Gesichts eines Schwarzen Menschens, das sich mit meinem gespiegelten Gesicht überlagert. Wer war dieser Mensch? Ich komme diesem Bild näher und es hallt mir eine Stimme entgegen, die mir über das Leben in Daressalam auf Englisch erzählt, im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Je näher ich dem installierten Lautsprecher komme, desto klarer wird das Gesprochene.

Es ist ein Interview von einem Nachfahren der ermordeten Herero und Nama, für die Deutschland unter der Führung von Otto von Bismarck verantwortlich war.

Unglaublich, wie wenig ich über den von Bismarck eingeleiteten Kolonialismus weiß. Welche Länder oder Gebiete hat Deutschland in Afrika, in Papua-Neuguinea und China kolonisiert? Wie groß ist die Fläche an Land? Wer hat alles gespendet, um das weltweit größte Denkmal von Bismarck in Hamburg zu errichten?

Auf den Spiegeln gedruckt sehe ich Namen wie Mkwavinyika Munyigumba Mwamuyinga, gepaart mit den Ländernamen Tansania, Ruanda, Burundi, das damalige Deutsch-Ostafrika, wie ich erfahre. Mkwawa, besser bekannt unter Chief Mkwawa, ein Widerstandskämpfer der Hehe, ein Stamm in Deutsch-Ostafrika. Vor seiner grausamen Ermordung durch die Deutschen wurde auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt. Bis heute weiß niemand, ob der ausgestellte Kopf im Mausoleum von Kalenga wirklich sein Kopf ist.

Ich bin ergriffen von der Geschichte aus der Perspektive der Menschen, die vom Kolonialismus betroffen waren und immer noch sind. Es erscheinen Bilder, Namen und Länder, die auf den halbtransparenten durchlässigen Spiegelflächen gedruckt sind. Ergriffen und im Sog der Vergangenheit ergreife ich den Handlauf des spiralförmigen Weges, in dem ein Zeitstrahl der historischen Ereignisse bis in unsere Gegenwart gezeigt wird.

Ich schaue hinter mich und sehe einige von vielen Eckdaten wie

· 1871 Hamburg wird Teil des neu gegründeten Deutschen Reichs

· 1884 die sogenannte Kongo-Konferenz in Berlin, Anmeldung von Kolonialbesitz unter Kolonialmächten und Definition von Kolonialgrenzen

· bis 1885 Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Neuguinea wurden zu deutschen “Schutzgebieten”, Kolonien erklärt und es fallen mir weitere Eckdaten auf wie

· 1890 Entlassung Bismarck durch Kaiser Wilhelm II.

· 1898 Tod von Bismarck

· 1899 Spenden von Hamburger Kaufleuten in Höhe von 441.951,50 Mark zur Errichtung des Denkmals

· 1906 Einweihung des Denkmals

· 1925 Gedenkfeier der Deutsch-nationalen Volkspartei “Bismarckjugend”, Nutzung als Pilgerstätte

·1939-1941 Bau des Luftschuftzbunker im Sockel von Nationalsozialisten

· 1960 beinaher Abriss zur internationalen Gartenbauausstellung, seitdem steht das Denkmal unter Denkmalschutz

· Erst 2021 wurde der Genozid an den Herero und Nama von Deutschland offiziell als Völkermord bezeichnet und anerkannt.

Unfassbar!

Ein fragiles Denkmal, das auf deutschen Kolonien und Völkermorden fußt und auch durch Hamburger Kaufleute, die von Kolonien profitieren, mitfinanziert wurde. Was mir zuerst wie eine optische Tarnung des Monuments vorkam, erscheint mir vom Inneren wie eine Enttarnung: Von Bismarck in seiner Rolle als Erster Reichskanzler und eine kritische Hinterfragung seines gewaltvollen Handelns. Meter für Meter steige ich an der Bismarck-Statue empor und muss mich mit seiner Geschichte auseinandersetzen. Ich finde es gut, wie kritisch die Geschichte gezeigt wird und die deutsche koloniale Amnesie bis heute durchleuchtet wird. Nie war ich ihm und seinem Handeln so nah. Und das Gefühl von Fassungslosigkeit kommt Schritt für Schritt immer mehr auf, nicht nur auf Otto von Bismarck, sondern auf den Umgang mit dem Denkmal, den profitierenden Hamburger Kaufleuten und den Unterstützenden. Eine raue Oberfläche, viele Kerben zeichnen ihn. Wie konnte das Denkmal so lange unkommentiert in Hamburg stehen und nun auch noch so viel Geld für eine Sanierung ausgegeben werden?! Wie viel hat diese Intervention wohl gekostet?

Ist es berechtigt, genauso viel Geld für eine kritische Auseinandersetzung auszugeben, frage ich mich , Es sollte mindestens genauso viel gespendet werden, um den Betroffenen in den kolonisierten afrikanischen Ländern finanziell zu helfen.

Entschlossen steige ich die letzten Meter empor mit dem Willen, nicht nur zu sehen, was die Bismarck-Statue mehr als ein Jahrhundert lang gesehen hat, sondern ihm in seine steinernen Augen schauen zu können.

“Wie würde Afrika heute ohne Bismarck aussehen?”, “Welche Sammlungen wären heute in Museen?”, “Wer entscheidet, woran wir uns erinnern?” leuchten mir auf einem LED Laufband entgegen, das den Blick Bismarcks auf den Hafen und in die Welt hinaus versperrt. Auf der Plattform in Kopfhöhe der Statue geschieht mit diesen Fragen eine aktuelle Auseinandersetzung mit Kolonialismus, die bis heute und in der Zukunft weiter andauert. Ich lese weiter auf einer Anzeige daneben: Am 17.06. findet eine Performance im Park statt. “DECOLONYCITIES” von Bismarck Decolonial unter der mexikanisch-deutschen Künstlerin Yolanda Gutierrez und “Lovesongs” von Daniel Dominguez Teruel, der die deutsche Nationalhymne dekonstruiert. Die Plattform zu Füssen des fragmentierten Monuments wird eine Bühne der Auseinandersetzung durch verschiedene dekolonialisierende Veranstaltungsformate. Schnell notiere ich mir das Datum, ich komme wieder. Am Sockel des Denkmals sehe ich einen eingravierten QR-Code, den ich teste. Ich komme zu einer virtuellen Ausstellung eines Mahnmals und sehe das Bismarck-Denkmal in Zeitlupe verfallen sowie spekulative alternative Platznutzungen aus einem ausgeschriebenen Wettbewerb. Gleichzeitig wird auf den Spendenaufruf für damals kolonialisierte Länder verwiesen. Diese Spendengelder werden eingesetzt, um Schulen in Ländern wie Namibia, Togo und Kamerun aufzubauen.

Besm Rck Fregment

Auf Lateinisch bedeutet Fragmentum ein abgebrochenes Stück, ein Bruchstück, ein Splitter/ Überbleibsel, als Pluralform auch Trümmer. Durch Bismarck als Begründer des deutschen Kolonialismus und seine Einladung der sogenannten “Kongo- oder Berliner Konferenz” 1884 wurde die Grundlage gesetzt Afrika unter anderen europäischen Kolonialmächten zer-und aufzuteilen. Nun zerlegen und beleuchten wir ihn. Das mehr als 34 Meter hohe Überbleibsel Bismarck ist visuell dominant in der Stadt Hamburg wie nirgendwo anders auf der Welt. Ein 34 Meter verewigtes Zeichen gewaltvollen Handelns. Der Mann, der Kolonialismus und den Erwerb von Kolonien erst abgelehnt, dann kurze Zeit später den Kolonialismus eingeführt hat. Bismarck selbst war widersprüchlich. Er führte zwar die Sozialgesetze ein, doch sorgte neben der Teilung Afrikas auch für eine Spaltung der deutschen Gesellschaft. Er war verantwortlich für die Verfolgung von Sozialist*innen, Katholik*innen, Antidemokrat*innen und Homosexuellen und teilt bis heute die deutsche Gesellschaft in Befürworter*innen von Bismarck und Gegensprecher*innen ein. Mit der Intervention ist Bismarck in seiner Gänze nicht mehr wahrnehmbar. Er ist zensiert. Er ist kommentiert und nicht getrennt vom Kommentar lesbar. Mit der Fragmentierung der Statue wird ihm seine Dominanz genommen, um ihn nicht zu ehren, sondern gespalten wahrzunehmen und zu mahnen. Bis heute hinterlässt er uns Trümmer der Gesellschaft als Kolonial-Reichsgründer wie Diskriminierung, Rassismus und Postkolonialismus. Nun ist das größte Andenken an Otto von Bismarck, umgeben von seiner eigenen düsteren kolonialen Geschichte und den heutigen Auswirkungen. Während tagsüber der “Bismarck-Mythos” Fragen wie “Wer ist deutsch, wer nicht?” durch die spiegelnde Intervention an reißt und die “deutsche” Identität von heute spiegelt, kommt nachts die Geschichte nach außen. Denn das Innere der Hülle wird nachts beleuchtet und die Statue von Bismarck wird durch die halbdurchlässigen Spiegel besser zu sehen sein. Er steht immer in Verbindung mit der Geschichte und einer Kommentierung als Filter. Gleichzeitig wird Hamburg gespiegelt mit dem Aufruf, sich aktiv und kritisch mit seiner kolonialen Geschichte auseinanderzusetzen.

Dabei eröffnet das Fragment auch einen wichtigen Raum zur De-Kolonialisierung: Die sich stets wandelnde Plattform sowie die Dauerausstellung in der Hülle Bismarcks fungiert als empowernder Raum, der von BIPoC oder die sich als solche bezeichnen, von Kolonialismus, Rassismus, intersektionalen Diskriminierungen betroffenen Menschen kuratiert wird. Kollektive und Initiativen schließen sich zusammen und werfen dabei Fragestellungen in den Raum, die sich kritisch mit Bismarck und seiner Rolle befassen und dem Postkolonialismus.

Zusammen mit Schwarzen Communities und Nachfahren aus den damaligen deutschen Kolonien werden Positionierungen erarbeitet und in der Ausstellung sichtbar gemacht. Damit erobern sie sich den Raum und Platz zurück, der ihn gewaltvoll genommen wurde. Ein empowernder Raum, sowie ein geschützter Raum für BIPoC, die von Kolonialismus und den Folgen betroffen sind. Gleichzeitig sollen Triggererfahrungen dadurch vermieden werden für einen solchen safe oder brave space für Schwarze Communities und Communities of Color. Das kolossale BismarckDenkmal steht schon viel zu lange als Trigger für Erinnerungen der gewaltvollen Geschichte von Schwarzen Menschen.

Den kontroversen Fragen zur Mitbestimmung an der Erinnerungskultur “Wer gehört dazu?“, “Wer darf entscheiden?” wird ein klares Statement entgegengesetzt. Genau die Menschen, die bis heute unter Folgen von Kolonialismus, Nationalismus, Rassismus und Diskriminierung leiden, haben bis heute zu wenig Einfuss ihre Wünsche und Forderungen zu äußern. Sichtbar bleiben immer noch viele unkommentierte Kriegshelden-Denkmäler, koloniale Straßennamen, koloniale Bilder, sogar sogenannte Kolonialwarenläden, die bis heute noch so heißen. Noch zu wenig sichtbar sind strukturelle Änderungen, der Widerstand damals wie heute und eine umfassende Auseinandersetzung damit. Ein Aufruf an Hamburg.

Quellen: Todzi, Kim Sebastian; Zimmerer, Jürgen: Hamburg. Tor zur kolonialen Welt. Erinnerungsorte der (post-)kolonialen Globalisierung, Göttingen: Wallstein-Verlag, 2021 https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/202989/bismarck-und-der-kolonialismus/ https://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/globalgeschichte/forschung/forschungsstelle-hamburgs-postkoloniales-erbe.html https://www.deutschlandfunkkultur.de/bismarckdenkmal-in-hamburg-die-standpunkte-vor-beginn-des-ideenwettbewerbs-dlf-kultur-5bb09e9d-100.html https://wkgeschichte.weser-kurier.de/der-schaedel-des-mkwawa/ https://www.unter-hamburg.de/bunker/bismarck-denkmal/ https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/aussenpolitik/kolonialpolitik.html

Beitragsverfasser/-innen: Nina Heinzel

Erläuterungsbericht zur künstlerischen Konzeption

Was also tun mit einem Bismarck, der so in seiner Kolossalität eigentlich nicht sein darf?

Die Sichtweise auf Bismarck hat sich im Laufe der Jahre gewandelt, ein Personenkult dieser Art ist rein historisch. Nun steht er aber da, denkmalgeschützt, unübersehbar. Und trotzdem regt dieses Denkmal in dieser Form nicht mehr zu neuem Nachdenken an und erfüllt somit in keiner Weise seinen Zweck.

Mein Vorschlag: ein Darth Vader Helm für Bismarck.

Die Statue bleibt unbeschädigt, der Helm wird nur aufgesetzt. Das Schwert wird zum Lichtschwert dank einer roten runden Plexiglasumhüllung.

Um dem Denkmal seinen imperialen Gestus zu nehmen, wird ihm das galaktische Imperium in Form eines Helmes obendraufgesetzt, der Personenkult wird auf eine fiktive Ebene gebracht und somit entkräftet. Vermutlich gibt es mehr Hamburger, die sich mit Star Wars gut auskennen, als solche, die über Bismarck Bescheid wissen. Allein die Versuche, Parallelen zu finden, führen zu einer wertvollen Auseinandersetzung mit Geschichte und Fiktion und deren Gemeinsamkeiten. Wir haben die Geschichte genauso wenig erlebt wie Fiktion, selbst Erinnerung fühlt sich manchmal an wie Fiktion und andersherum. Bismarck und Darth Vader sind beide keine Lichtgestalten und doch taugen sie beide für eine Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur und können in dieser absurden Gegenüberstellung neue Debatten auslösen.

Ein Starkult um Star Wars ist mir persönlich fremd. Mein Sohn dagegen findet die Idee ganz großartig und hat bereits all seinen Freunden von der 17m hohen Darth Vader Statue erzählt. In ihren Köpfen existiert sie bereits. Und schon sind wir zu Hause mittendrin in der Diskussion, wieso ein Mann mit Schwert ein Denkmal haben darf und Darth Vader nicht? Oder eben doch? So wird es vielen Familien gehen, die im Park spielen, die schließlich doch wieder zum Denken und Grübeln gebracht werden und zu einer neuen Auseinandersetzung angeregt werden mit Geschichte, Werten, die Sicht auf Dinge im Wandel der Zeit.

Beitragsverfasser/-innen: UVP – Unverbindliche Präsentationsempfehlung

Begegnung und Diskurs auf Augenhöhe auf der Besucher*innen Bismarck direkt in die Augen blicken können. Seine Machtposition von oben herab wird aufgebrochen er wird plötzlich zum Gegenüber. Bis zur Begegnung ist jedoch der Weg vom Fuße des Denkmals bis nach oben zurückzulegen. Man umkreist Bismarcks Person sozusagen, bis man sich ihm schließlich gegenüber sieht. stärken und die Teilhabe Betroffener zu ermöglichen, werden die halbtransparenten Screens von Künstler*innen aus betroffenen Ländern bespielt. Die Inhalte können temporär wechseln. So wird die Vielfältigkeit an Perspektiven vermittelt und Bismarck durch alte und neue Erinnerungen neu kontextualisiert.

Bismarck nimmt Raum ein. Nicht nur physisch durch die alles überblickende Stellung und Größe des Denkmals in Hamburg. Auch seine soziale Rolle und ideologische Präsenz ist seit dem 19. Jahrhundert bis heute markant. Seine Figur ist dabei vielschichtig und kaum greifbar. Fakten, Meinung und Wahrnehmung vermischen sich. Seine Bedeutung für die Entwicklung des deutschen Staates und gleichsam dessen imperialistische Wirkmacht stehen im Diskurs. Ein Diskurs, der nicht durch die Einordnung Bismarcks in ein binäres Wertesystem von gut oder böse zu lösen ist. Vielmehr fordern die Vielschichtigkeit der Vergangenheit und die Auswirkungen auf die Gegenwart eine ebenso vielschichtige Auseinandersetzung. Die Person Bismarck hat dabei selbst lange genug Raum eingenommen und dominiert. Nun ist es an der Zeit, diesen Raum als solches zurückzufordern bzw. zu erweitern. Damit wird die Möglichkeit geschaffen die Auswirkungen der Vergangenheit und die Verantwortung für die Zukunft neu zu hinterfragen. Den Diskurs zu eröffnen, bedeutet neben der Reflexion Bismarcks auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. So liegen nüchterne Fakten und Daten zu Bismarck zwar vor. Ein emotionales Verständnis und ein daraus resultierender Wahrnehmungswandel können jedoch nur durch eine Debatte auf Augenhöhe gelingen.

Die Reflexion der Geschichte und der eigenen Wahrnehmungsschranken ist ein Prozess. Die interaktiven Elemente sind deshalb unter anderem so gestaltet, dass sowohl die Figur Bismarcks, als auch die Umgebung der Hamburger Stadtsilhouette und die eigene Person sich spiegeln und überlagern. Durch die verschiedenen gleichzeitig erfahrbaren Schichten, wird ein Überdenken und Einordnen der Zusammenhänge angestoßen. Wo sind in der Stadt Spuren der Geschichte zu entdecken? Wie wirkt Bismarck bis heute? Auch die Frage nach dem eigenen Selbstbild drängt sich auf. Wer ist heute durch welche Akte Täter*in? Welche Rolle nimmt jede*r Einzelne bei der Gestaltung unserer heutigen Gesellschaft ein?

Beitragsverfasser/-innen: UVP – Unverbindliche Präsentationsempfehlung 1008

Auf der Aussichtsplattform kumulieren die verschiedenen Layer. Die Besucher*innen blicken Bismarck in die Augen. Gleichzeitig überlagert sich dieser Moment mit Zitaten und Fakten auf den halbtransparenten Scheiben. Bismarck kann nur durch diesen „Nebel“ betrachtet werden. Es gibt kein einfach zu lesendes oder verstehendes Bildnis. Neben dem Blick auf Bismarck eröffnet sich die Aussicht über die Stadt. Den Besucher*innen ist es möglich, Bismarck den Rücken zu kehren und die Gedanken schweifen zu lassen. Der Ort lädt als Treffpunkt zum Diskurs ein. Auf den Zwischenpodesten präsentieren die Screens jeweils unterschiedliche Inhalte. Dabei werden metaphorische und physische Einblicke gewährt. So werden beispielsweise die Wandmalereien aus dem Inneren des Bunkers nach außen hin für die Besucher*innen schematisch sichtbar. Sie werden dabei von wissenschaftlich einordnenden Texten begleitet. Eingang

Bismarck nimmt Raum ein. Nicht nur physisch durch die alles überblickende Stellung und Größe des Denkmals in Hamburg. Auch seine soziale Rolle und ideologische Präsenz ist seit dem 19. Jahrhundert bis heute markant. Seine Figur ist dabei vielschichtig und kaum greifbar. Fakten, Meinung und Wahrnehmung vermischen sich. Seine Bedeutung für die Entwicklung des deutschen Staates und gleichsam dessen imperialistische Wirkmacht stehen im Diskurs. Ein Diskurs, der nicht durch die Einordnung Bismarcks in ein binäres Wertesystem von gut oder böse zu lösen ist. Vielmehr fordern die Vielschichtigkeit der Vergangenheit und die Auswirkungen auf die Gegenwart eine ebenso vielschichtige Auseinandersetzung. Die Person Bismarck hat dabei selbst lange genug Raum eingenommen und dominiert. Nun ist es an der Zeit, diesen Raum als solches zurückzufordern bzw. zu erweitern. Damit wird die Möglichkeit geschaffen die Auswirkungen der Vergangenheit und die Verantwortung für die Zukunft neu zu hinterfragen. Den Diskurs zu eröffnen, bedeutet neben der Reflexion Bismarcks auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. So liegen nüchterne Fakten und Daten zu Bismarck zwar vor. Ein emotionales Verständnis und ein daraus resultierender Wahrnehmungswandel können jedoch nur durch eine Debatte auf Augenhöhe gelingen.

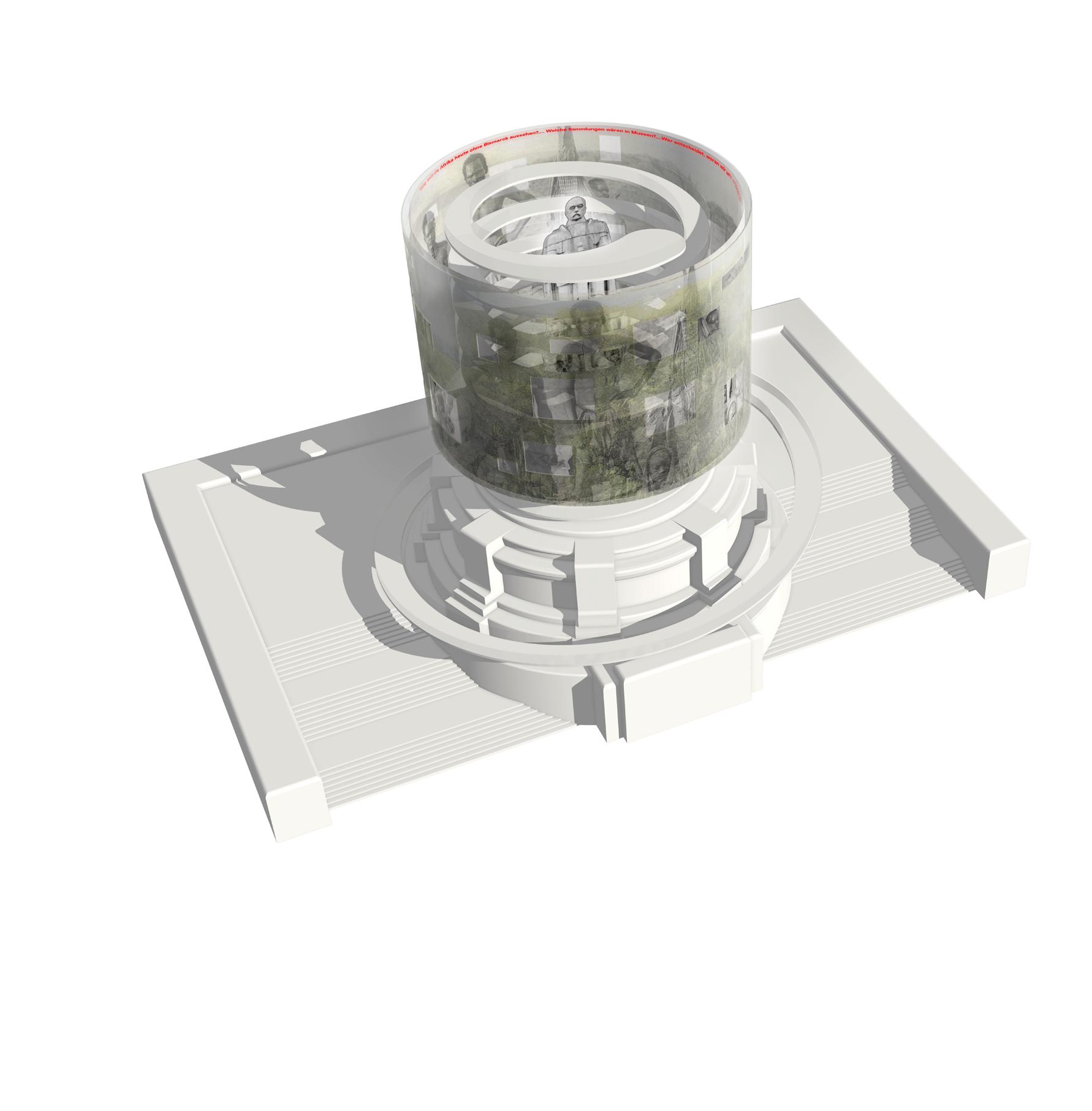

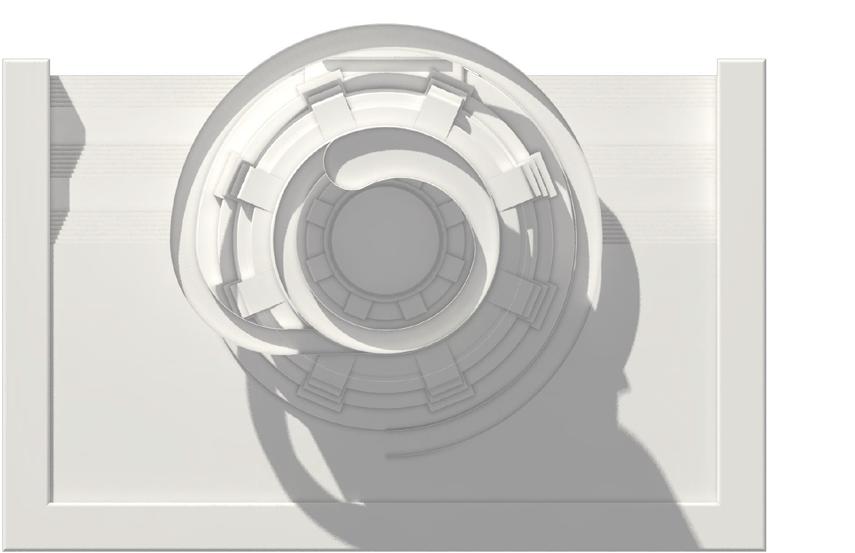

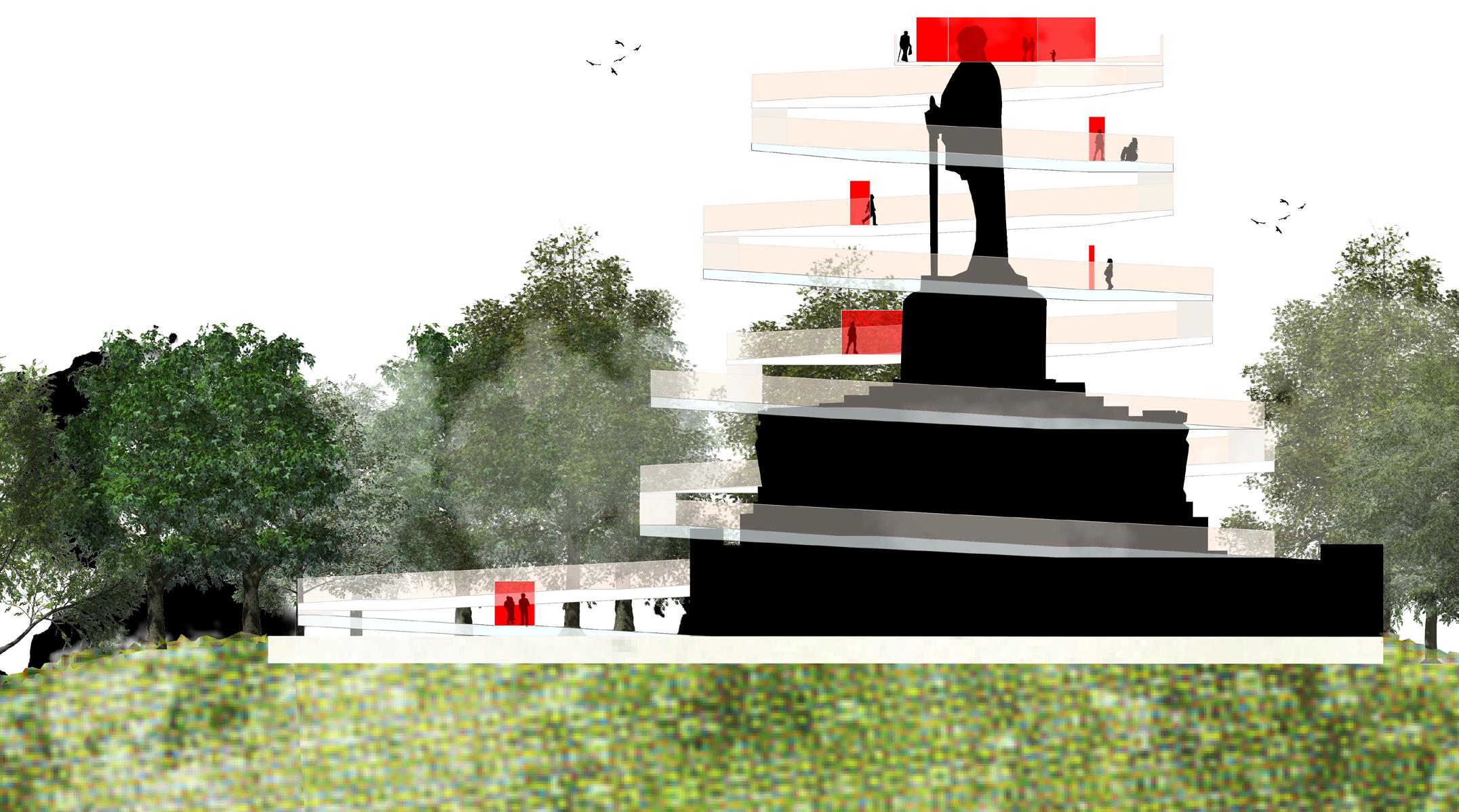

Installation - Grundidee und -aufbau

Die Installation „Auf Augenhöhe“ versucht genau diesen emotionalen Dialog durch physische und psychische Stimulation anzustoßen. Die unantastbare Figur Bismarcks wird für das menschliche Maß erfahrbar. Dazu umwindet eine barrierefrei gestaltete Rampenanlage das 34 Meter hohe Denkmal. Sie führt zu einer Aussichtsplattform, auf der Besucher*innen Bismarck direkt in die Augen blicken können. Seine Machtposition von oben herab wird aufgebrochen - er wird plötzlich zum Gegenüber. Bis zur Begegnung ist jedoch der Weg vom Fuße des Denkmals bis nach oben zurückzulegen. Man umkreist Bismarcks Person sozusagen, bis man sich ihm schließlich gegenüber sieht.

Eine Begegnung von Individuen ist an sich nie vorurteilsfrei. So auch nicht die mit Bismarck. Ein Schleier aus Eindrücken und geschichtlichem Narrativ umgibt ihn. Der Blick auf Bismarck ist metaphorisch bereits durch Vorerfahrung getrübt.

Schnittansicht 1:100

Auf diese Zwischenebene aus Wissen und Intuition geht die Installation ein. Sie wird durch ein zweites, interaktives Element verdeutlicht. Denn immer wieder schieben sich halbtransparente, spiegelnde Scheiben vor Bismarcks Gesicht und seinen Körper. Sie ordnen die historische und persönliche Gestalt kontextuell ein. Dies geschieht über mehrere Funktionen. Die Scheiben informieren mit wissenschaftlichen Fakten zu seiner Person. Gleichzeitig geben Sie den vielmals Ungehörten Raum. Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Betroffene aus ehemaligen Kolonien bespielen die Schautafeln mit temporär wechselnden Inhalten. Durch die Elemente wird somit sowohl der äußere als auch der innere Diskurs angestoßen. Die Rolle Bismarcks, jedoch auch die eigenen Position innerhalb heute immer noch bestehender Abhängigkeits- und Machtstrukturen wird thematisiert. Kolonialismus ist noch nicht vorbei. Imperialistisches, rassistisches und nationalistisches Denken gehören ebensowenig der Vergangenheit an. Das Erbe Bismarcks scheint seinen Teil dazu beizutragen - bis heute wirken ungleiche Strukturen weiter.

Diese Erkenntnis wird durch die Installation vermittelt. Sie sucht die Einordnung Bismarcks und die Einordnung des Selbst innerhalb einer komplexen, globalisierten Welt. Das Denkmal Bismarcks wird dabei nicht verändert. Vielmehr wird eine weitere Schicht hinzugefügt. Eine Schicht, die darauf abzielt neuen Raum zu schaffen in dem Reflexion als Prozess verstanden und gefördert wird. Beim Durchwandern der Rampenanlage gewinnen die Besucher*innen Ein- und Ausblicke. Sie treten in Austausch mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Ermöglicht durch die Auseinandersetzung mit Bismarck - kuratiert von und mit Betroffenen. Im Diskurs, der alle einbezieht. Aber auf Augenhöhe.

Installation - Details

Die gesamte Raumintervention wird als prozesshaftes Erlebnis verstanden. Der geschwungene Pfad nach oben fordert ein gewissen Einsatz und Willenskraft. Nicht nur physisch, auch mental ist die Annäherung mit Anstrengung verbunden. Den Weg begleiten verschiedene, teils interaktive Stationen. Dazu dienen speziell gestaltete, halb transparente, halb reflektierende Scheiben. Die besondere Beschaffenheit dieser ist Teil des Konzepts.

Reflexion

Die Reflexion der Geschichte und der eigenen Wahrnehmungsschranken ist ein Prozess. Die interaktiven Elemente sind deshalb unter anderem so gestaltet, dass sowohl die Figur Bismarcks, als auch die Umgebung der Hamburger Stadtsilhouette und die eigene Person sich spiegeln und überlagern. Durch die verschiedenen gleichzeitig erfahrbaren Schichten, wird ein Überdenken und Einordnen der Zusammenhänge angestoßen. Wo sind in der Stadt Spuren der Geschichte zu entdecken? Wie wirkt Bismarck bis heute? Auch die Frage nach dem eigenen Selbstbild drängt sich auf. Wer ist heute durch welche Akte Täter*in? Welche Rolle nimmt jede*r Einzelne bei der Gestaltung unserer heutigen Gesellschaft ein?

Teilhabe

Lange genug wurde die Geschichte nur einseitig reproduziert. Um die Mehrdimensionalität der Realität zu stärken und die Teilhabe Betroffener zu ermöglichen, werden die halbtransparenten Screens von Künstler*innen aus betroffenen Ländern bespielt. Die Inhalte können temporär wechseln. So wird die Vielfältigkeit an Perspektiven vermittelt und Bismarck durch alte und neue Erinnerungen neu kontextualisiert.

Einzelne Wegmarken vertiefen auf diese Weise unterschiedliche Themen. Ergänzungen zu den hier dargestellten sind denkbar.

Der Beginn - Assoziation

Die vielschichtige Person Bismarcks und dessen teilweise eindimensionale Wahrnehmung werden durch ein partizipatives Element direkt am Eingang der Rauminstallation vorgeführt. Beim Betreten können Besucher*Innen ihre ersten Assoziationen zu Otto von Bismarck hinterlassen - die gesammelten Schlagworte werden bei Dämmerung auf den Sockel des Denkmals projiziert. Bei Verlassen wiederholen sie diesen Prozess. Beeinflusst durch den Besuch und die ausgestellten Inhalte verändern sich die Assoziationen. Die Fläche am Kopf wird mit den dabei gesammelten Eindrücken weithin sichtbar bestrahlt - stellvertretend für den Wandel hin zu einem Diskurs auf Augenhöhe.

Der Weg - Einblick

Auf den Zwischenpodesten präsentieren die Screens jeweils unterschiedliche Inhalte. Dabei werden metaphorische und physische Einblicke gewährt. So werden beispielsweise die Wandmalereien aus dem Inneren des Bunkers nach außen hin für die Besucher*innen schematisch sichtbar. Sie werden dabei von wissenschaftlich einordnenden Texten begleitet.

Das Ziel - Ausblick und Austausch

Auf der Aussichtsplattform kumulieren die verschiedenen Layer. Die Besucher*innen blicken Bismarck in die Augen. Gleichzeitig überlagert sich dieser Moment mit Zitaten und Fakten auf den halbtransparenten Scheiben. Bismarck kann nur durch diesen „Nebel“ betrachtet werden. Es gibt kein einfach zu lesendes oder verstehendes Bildnis. Neben dem Blick auf Bismarck eröffnet sich die Aussicht über die Stadt. Den Besucher*innen ist es möglich, Bismarck den Rücken zu kehren und die Gedanken schweifen zu lassen. Der Ort lädt als Treffpunkt zum Diskurs ein.

Beitragsverfasser/-innen: UVP – Unverbindliche Präsentationsempfehlung

Installation - Fernwirkung

Die Installation entfaltet ihre Wirkung jedoch nicht nur durch Betreten. Auf die Überdimensionalität des Denkmals, reagiert auch die Intervention. Sie ist filigran gestaltet um den Blick auf Bismarck weiterhin zu ermöglichen und respektiert die Anforderungen des Denkmalschutzes. Trotzdem entfaltet sie durch Farb- und Lichteffekte auch auf die Ferne ihren Reiz.

Mahnung

Das Denkmal ist bereits heute weithin sichtbar. Durch die Neuinszenierung erhält es jedoch eine warnende Signalwirkung. Diese wirkt ungewohnt und modern - ein Bruch mit dem Bekannten, wodurch Interesse geweckt und Fragen gestellt werden. In der Stadtsilhouette Hamburgs setzt die Installation bei Tag und Nacht ein Zeichen.

Bezüge

Die Installation tritt in Beziehung mit der Umgebung. Durch die Aussichtsmöglichkeit auf, sowie die Spiegelung und Einordnung von angrenzenden Institutionen wie dem Tropeninstitut oder dem Hafen werden deren Rolle in Hinblick auf Kolonialismus und die Stadtentwicklung hinterfragt.

Beitragsverfasser/-innen: Dr. Voß