7 minute read

Perspectives internationales : l’hébergement des aînés au Portugal

from L'Adresse - Printemps 2024

by RQRA

PAR MARIE-HÉLÈNE DUFAYS, JOURNALISTE INDÉPENDANTE

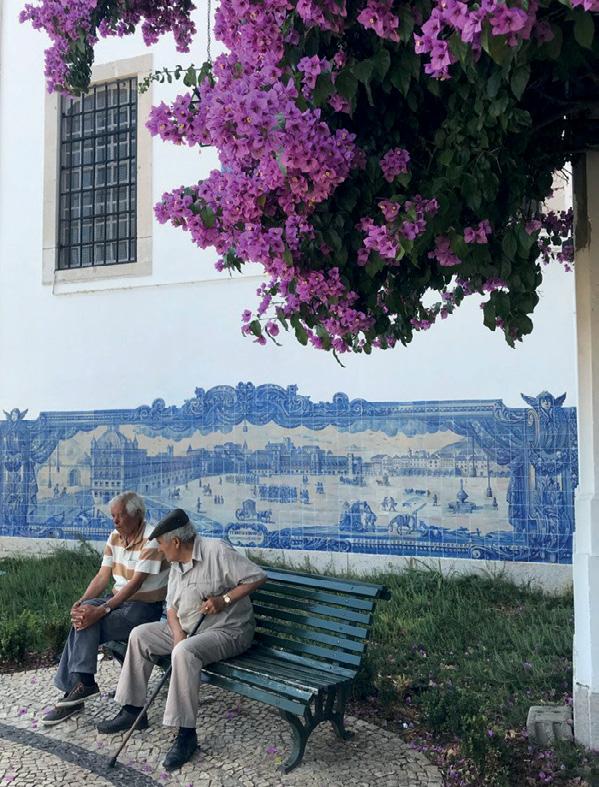

LE PORTUGAL, EN PARTICULIER SA RÉGION MÉRIDIONALE, L’ALGARVE, ATTIRE CHAQUE ANNÉE UN GRAND NOMBRE DE RETRAITÉS ÉTRANGERS AISÉS À LA RECHERCHE D’UN CLIMAT DOUX ET D’UN COÛT DE LA VIE FAIBLE. FACE À UN VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE QUI S’ACCÉLÈRE, LE PAYS AJUSTE SES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT POUR AÎNÉS (ERPI), AVEC DES COÛTS VARIABLES ET SOUVENT INACCESSIBLES AUX RETRAITES MOYENNES. DES INITIATIVES INNOVANTES TENTENT DE SE FRAYER UN CHEMIN AFIN DE RÉPONDRE AUX DÉFIS DU VIEILLISSEMENT ET À L’INTÉGRATION SOCIALE DES AÎNÉS.

Le Portugal est un endroit très prisé par les Européens aisés, désireux de prendre leur retraite au soleil. Avec plus de 3 000 heures d’ensoleillement par an, l’Algarve, au sud du pays, a été élue meilleure destination de retraite au monde à plusieurs reprises*. Le portrait est quelque peu différent pour les Portugais, dont la rente de retraite moyenne avoisine les 600 euros par mois, alors qu’il faut compter entre 900 à 2 000 euros pour une place en résidence privée. Quant aux structures publiques, elles offrent un nombre limité de places, rendant l’attente considérable. Le pays fait cependant face à un vieillissement démographique rapide, à cause d’une forte émigration des jeunes, jumelée à un faible taux de natalité et un retour des Portugais émigrés économiques retraités. Selon Eurostat, le Portugal est le pays de l’UE qui vieillit le plus vite, avec un indice de vieillissement de 183,5 et une augmentation de l’âge médian de 4,7 années entre 2012 et 2022. Cet indice sera de 219 en 2031 d’après Stella Bettencourt da Câmara, Docteure en Gérontologie sociale, professeure auxiliaire à l’Institut Supérieur des Sciences sociales et politiques de l’Université de Lisbonne et membre de la direction de la Société portugaise de gériatrie et gérontologie.

LES STRUCTURES RÉSIDENTIELLES POUR AÎNÉS (ERPI)

Le Portugal propose différents types d’hébergements pour aînés et de « réponses sociales ». Selon l’Ordre des médecins, le nombre de personnes aînées résidant dans des Structures résidentielles pour aînés (ERPI), tant publiques que privées, dépasse les 80 000 (30 000 de plus vivraient par ailleurs dans des résidences illégales ou clandestines). Avec une population aînée avoisinant les 2 millions, cela signifie que seul 4 % des aînés portugais vivent dans de tels établissements, les autres restant vraisemblablement chez eux.

João Manuel Calheiros Ferreira de Almeida a travaillé pendant quatorze ans comme président de l’Association du soutien à domicile, des foyers et maisons de repos pour aînés (ALI) et est actuellement président de l’assemblée générale et porte-parole de l’association. Il estime qu’il existe entre 850 et 900 établissements résidentiels privés pour aînés au Portugal, dont 250 sont membres de ALI. Selon lui, ces résidences représentent le tiers des Structures résidentielles pour aînés du pays. Le porte-parole ajoute que la plupart des aînés préfèrent vivre chez eux le plus longtemps possible avant d’envisager de déménager en résidence. Résultat : ils arrivent en résidence de moins en moins autonomes et de plus en plus âgés. « C’est une mentalité très portugaise », dit-il, « ils s’accrochent à leur maison et ont une énorme résistance à en sortir. Ils tirent sur la corde jusqu’à ce qu’ils n’aient plus d’autre choix que d’aller en résidence » et arrivent « très dépendants ». C’est la raison pour laquelle les initiatives à l’intention de personnes autonomes ne connaissent pas beaucoup de succès.

En fonction des revenus de la personne aînée, les mensualités des ERPI publiques sont financées totalement ou en partie par la Sécurité sociale. Le coût d’une chambre en résidence privée est quant à lui en moyenne de 1 332 euros par mois et certaines résidences exigent parfois une « caution » non remboursable afin de garantir une place.

Dans certains cas, les résidences privées accueillent des personnes dont la mensualité est payée par des organismes publics ou par une Santa Casa da Misericórdia, un organisme privé à vocation sociale collaborant avec l’État. Faute de place dans le système public, ces organismes subventionnent des chambres en résidence privée, comme c’est le cas à la Résidence Premium Care, située au cœur de Lisbonne et faisant partie d’un groupe de trois établissements. C’est dans cette résidence destinée aux personnes aînées ainsi qu’aux personnes vivant avec des troubles de santé mentale que la propriétaire, Sarika Karim, passe le plus de temps. Le taux d’occupation est de 100 % dans cet établissement où 25 places sont subventionnées par la Santa Casa da Misericórdia qui transfère des résidents que les ERPI publics ne peuvent pas prendre en charge. Consciente du besoin d’innover, Sarika Karim est fière du travail différencié effectué au sein de son établissement. Sa résidence est le lieu d’histoires à succès et de réinsertion sociale, y compris de personnes

en situation d’itinérance « qui ont tout à apprendre », explique-t-elle. Les résidents ont l’occasion de participer à la vie collective en travaillant au café du 5 e étage, ou comme portier à l’entrée.

REPENSER LE SYSTÈME

Pour João Manuel Calheiros Ferreira de Almeida, il est nécessaire de repenser en profondeur le système d’hébergement et de soins aux aînés. « Il n’y a que quelques milliers de lits […] alors qu’il en faudrait dix fois plus », soutient-il. En ce qui concerne les soins, ils sont prodigués au sein de résidences privées et publiques, conformément à l’obligation en vigueur émanant de la licence qui les oblige à avoir un médecin non permanent, au minimum deux fois par semaine ainsi que des soins infirmiers. Le porte-parole de ALI estime cependant qu’il y a une « contradiction dans le système actuel », car « les résidences ne sont pas des établissements de santé, mais de soutien social ». Selon lui, la situation est en outre difficile pour certains propriétaires de résidences privées, car les coûts d’opération augmentent tandis que les mensualités perçues ne couvrent pas les dépenses. Les ressources humaines en santé et particulièrement dans le domaine des aînés représentent une problématique de taille pour le Portugal également. Cela est dû à « l’importante émigration et au manque d’intérêt

à travailler avec les populations aînées », précise Stella Bettencourt da Câmara. De plus, la société portugaise évolue et les familles s’amoindrissent, comportant « moins de membres pour soutenir financièrement et soigner les personnes plus âgées », peut-on lire dans un article publié par la spécialiste en gérontologie. Cela exerce une pression supplémentaire sur le système et remet en cause « la viabilité du système sur lequel repose la Sécurité sociale pour les générations futures », écrit-elle.

Des « réponses sociales » innovantes au vieillissement ont cependant émergé au cours des dernières années. L’an dernier, le Portugal a ainsi approuvé un nouveau projet d’Habitation collaborative et communautaire, une « grande nouveauté » selon Stella Bettencourt da Câmara. Il est actuellement prévu de créer plus de 750 places à travers cette « réponse sociale innovante », informe le gouvernement sur son site.

Le statut de « soignant informel », similaire à celui de proche aidant au Québec, gagne également en importance. Plus de 800 000 personnes, majoritairement des femmes, seraient soignantes informelles à temps plein au Portugal, selon une étude récente relayée par différents médias locaux. Approuvé depuis quelques années, le statut vient d’être élargi aux personnes sans lien de parenté, mais vivant sous le même toit.

Ce statut confère aux soignants informels une reconnaissance officielle, leur donnant accès à un revenu et permettant de cotiser auprès de la Sécurité sociale. Cela leur donne également accès à la retraite ainsi qu’à une sécurité en cas d’invalidité. Elles bénéficient également de périodes de repos, de groupes d’entraide, de formations et d’aide psychologique en cas de besoin.

D’autres initiatives se démarquent par leur caractère innovant, comme le « village » social des Tipuanas, dédié aux personnes aînées et doté d’une dizaine de « petites maisons autonomes » qui leur permettent de se sentir chez elles.

D’après Stella Betancourt da Camara, le phénomène de retraités étrangers venant s’installer au Portugal représente une occasion de développer le domaine de l’hébergement aux aînés en attirant des investissements privés, voire de la main-d’œuvre. Avec leur fort pouvoir d’achat, ils n’exercent par ailleurs pas de pression sur le système d’hébergement existant, car ils ne vivent pas dans les résidences publiques et « préfèrent acheter une maison puisqu’ils sont autonomes et en ont les moyens », ajoute João Manuel Calheiros Ferreira de Almeida.