MINISTERO DELLA DifESA

STATO MAOOIORE DEL L' t:St:RCI TO - UfflCIO STORICO

STATO MAOOIORE DEL L' t:St:RCI TO - UfflCIO STORICO

(15 fEBBRAIO - 18 NOVEMBRE 1941 ) ROMA

lA prima controfje?Jsiua italo- tedesca in Africa Settentrionale (15 febbraio - r8 nove mbre 1941)

..

Pag. 19, nota r :

- depennare t ' s· e 9a riga e sostituire con (( come comandante della 7" Divisione Panzer >>;

- 12a riga, depennare « al termine >> e << Francia n, sostituire con « all'inizio >> e << Po lonia >> :

- r4• riga , depennare dopo << Fiihrer n

>( Pag. 24:

- inserire tra la riga 25" e 26" : cc un rgt. carn s u 130 carn Il.

>( Pag. so:

- nota 2, correggere « 15 gennaw » in « 14 febbraio )) .

Y Pag. 70:

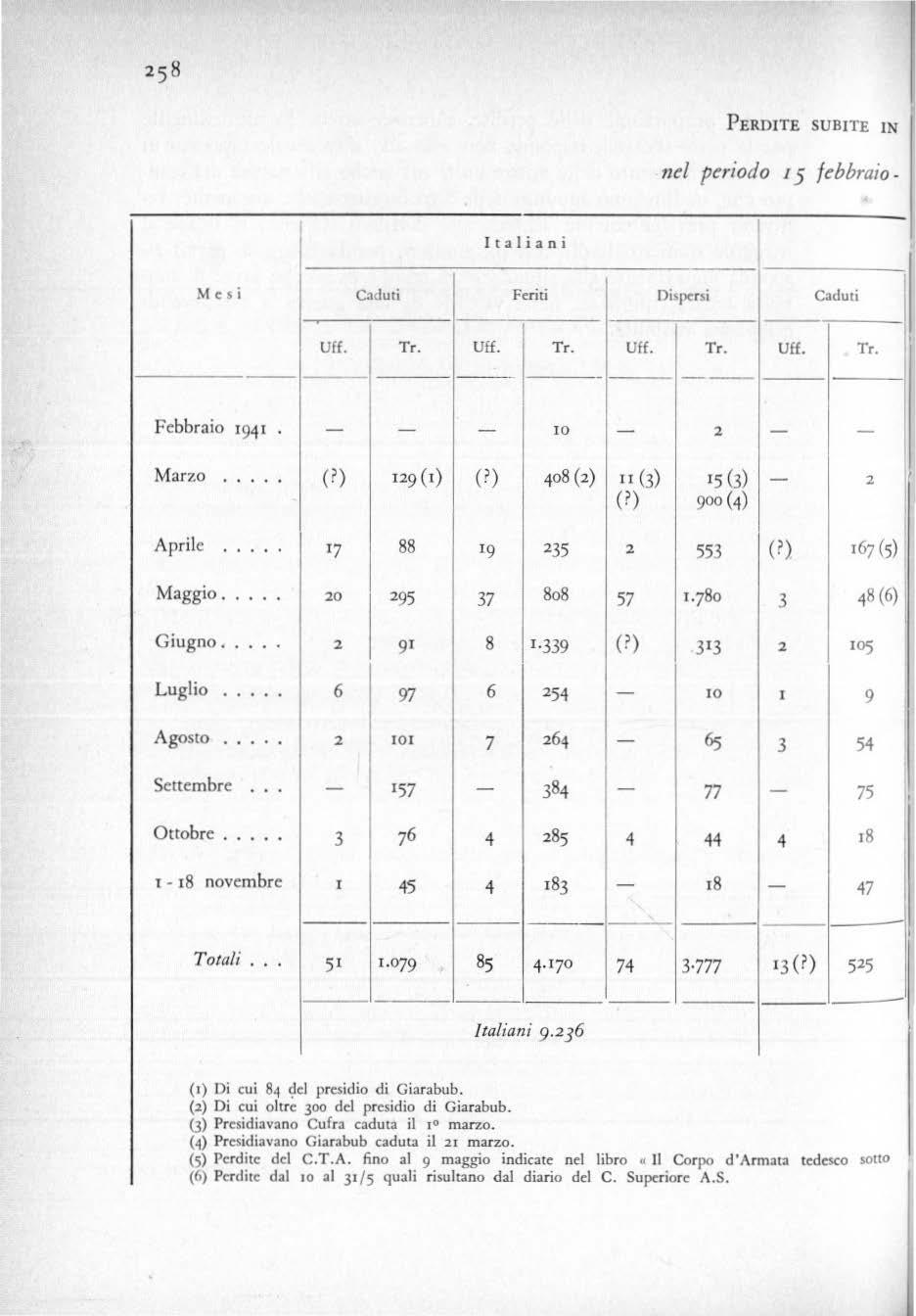

- riga 28\ correggere « 30 » in « circa 130 n .

X Pag. 73:

- ultima ri ga del testo, depennare cc un battag li on e mitra gl ieri n e sostituire con cc il III btg . dell'Bo bersaglieri n

X Pag. <)6:

- riga s·, correggere l< 8" )) in (( 2 ° ))

X Pag. roo:

- riga n \ correggere « 9• Divisione a ustralian a >> m (( 2• Di visione britanni ca ))

><.. Pag. 124:

- riga 22", correggere « 3 aprile » in cc 13 aprile n

> Pag. 136:

- riga 3", depennare « (Breda 201) n \ Pag. 155:

• a •

- nga 2, correggere « I) » m « 14 ».

')( Pag. 307 :

- riga 3., correggere (( 45" )) in h s· )) .

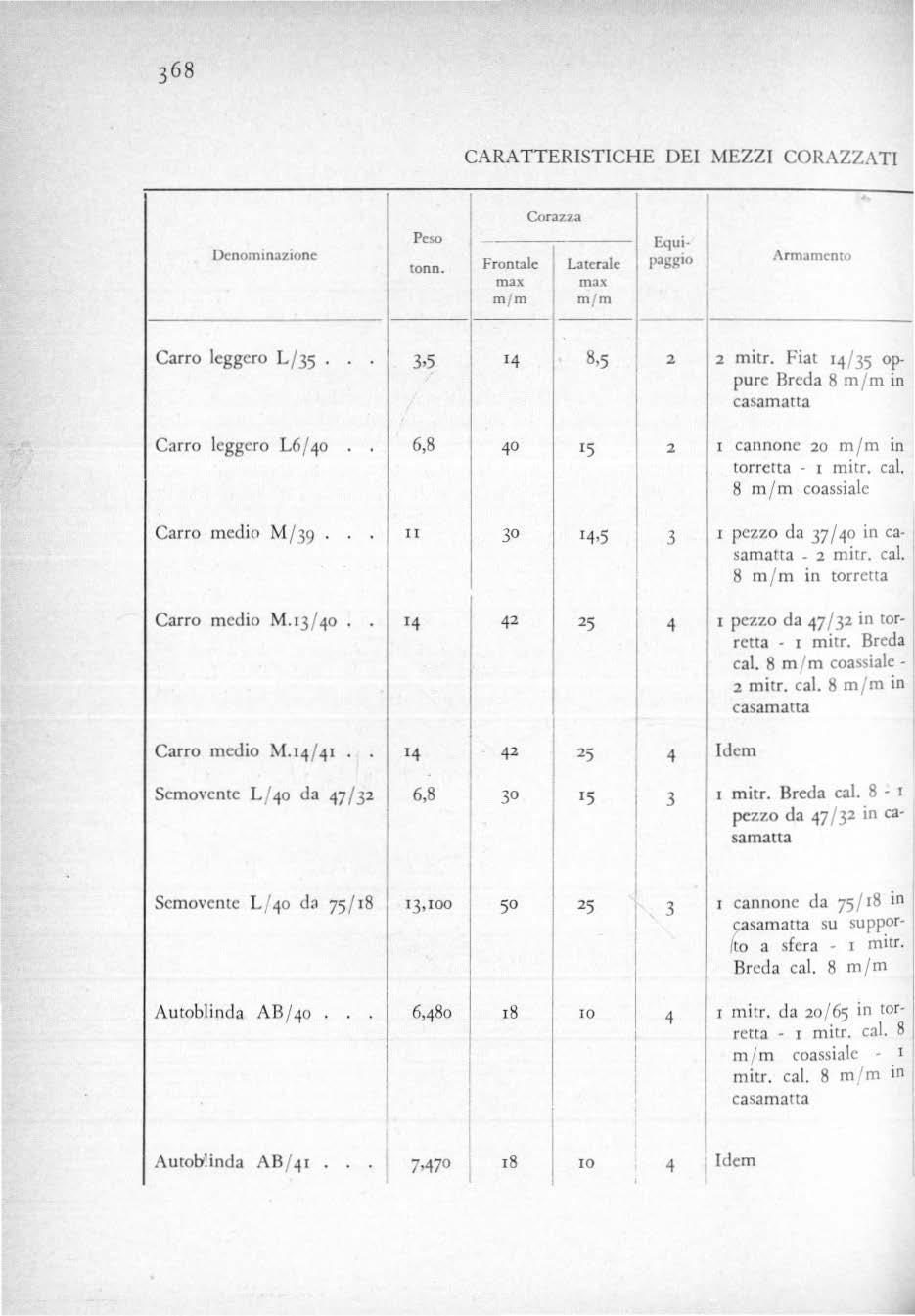

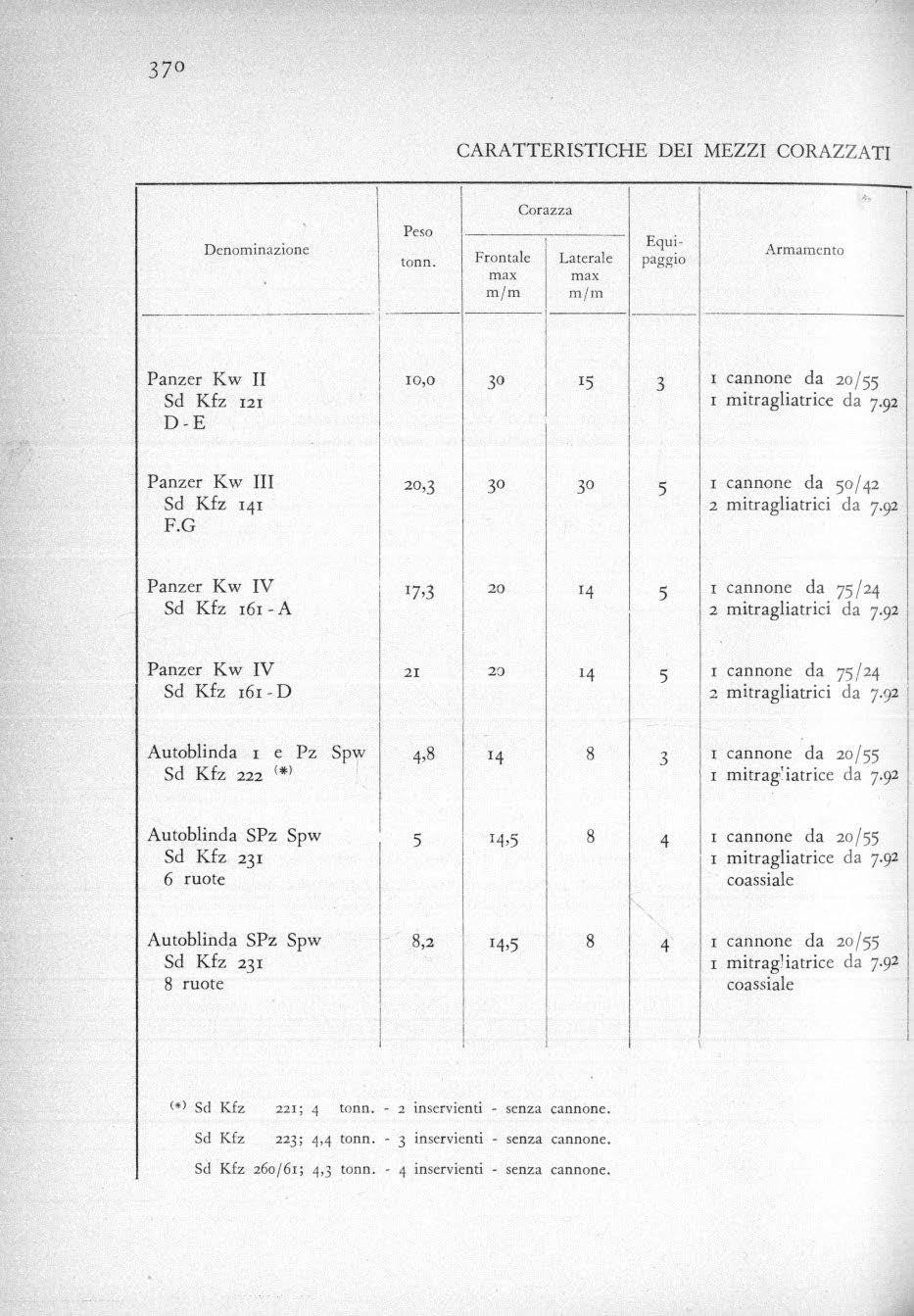

Pag g. 368- 370- 372 :

- nel titolo, dopo << Caratteristiche dei >> ag giun g ere « principali ».

LA prtswte monografia , terza della serie di sei volumi relativa alle operazioni in Africa Settentrionale, riguarda il ciclo operativo svoltosi fra il 15 febbraio e il I 8 novembre I 94I: vale a dire il periodo intercorso fra lo scatto deUa prima controffensiva italotedesca e l'inizio della seconda offensiva britatmica.

Nella primavera del '4I il « Corpo d'Armata Coraz z ato Rommel n , la grande unità italo - tedesca costituita il 17 febbraio c posta il giorno stesso agli ordini del generale Ertuitl Rommel, sviluppava l'ardita operazione controffensiva che Ìtl dodici giorni doveva portare alla riconquista dell'intera Cirenaica, ad eccezione della piazzaforte di Tobruch.

La travolgente ripresa dell'iniziativa, affidata prevalentemente ai mezzi moto- corazzati tedeschi, poco dopo il rovescio mbìto dalla nostra IO" Armata, destò grande risonanza in Italia c all'estero, diffondendo il convincimento che si trattasse di impresa esclusivamente o quasi esclusivamente tedesca (convincimento d'altronde accortamente sostenuto dalla propaganda tedesca e britannica: ansiosa la prima di esaltare, fino a monopolizzarlo, il successo delle proprie armi, avvolte ormai da un alone di invincibilità; sdegnosa l'altra di riconoscere ttna sia pttr modesta componente italiana nella spinta poderosa che aveva annullato di colpo i rimltati della recente vittoria).

Così scriveva il 26 luglio I 941 il generale Bastico, nt40VO Comandante Superiore in Africa Settentrionale:

« Bisogna dire in proposito e con tutta franchezza che, se anche non espresso a parole, il pensiero del Comando tedesco è quello che la "vera guerra" l'abbiano fatta soltanto le proprie truppe c che le nostre vi abbiano portato un ben modesto apporto e anche questo

più imposto dalle circostanze che non cercato; epperò ogni provvedimento inteso a sottrarre loro la diretta e completa condotta delle azioni non può riuscire gradito al Comando stesso » (r).

La venatura di amarezza che affiora nelle parole del Comandante Superiore deve essere tenuta in conto per l'obiettiva val utazione della collaborazio ne d'armi italo- tedesca nel teatro di operaziorzi nord- africano cara tterizza ta, sul piano materiale, da uno stridetzte squilibrio dello strumento bellico a disposizione dei due alleati e, ml piano psicologico, da una comprensi bile reazione italiana ( sensibile invero pii't a livello dei comandi superiori che nei reparti in linea) di fronte alla dolorosa necessità , sia pure onestamente riconosciuta e accettata, di dover cedere in casa propria il comando operativo al pirì potente alleato. Sen z a approfondire maggiormente, a questo pur1to basterà rilevare come, dopo l'arrivo dell' Afrika

Korps sul teatro nord- africano, la massa di manovra, cui per necessità di cose dovrà essere affidata la funzione risolutiva (e più brillante) delle operazioni, sarà costituita per la grandissima maggioran za da unità tedesche (e queste, qualitativam ente, assai superiori alle modeste consorelle italiatJe) merJtre il grosso, rappresentato quasi esclusivamente dalle divisioni di fanteria italiane, prive di mobilità , sarà co ndannato al ruolo logorante (e tanto meno appariscente) della difesa statica delle posizioni o dell'attacco frontale. Nel campo spirituale inoltre, nonostatJte la indiscutibile e indiscussa onestà del proposito di cooperazione, l'amarezza degli animi 11011 potrà certo giovare alla miglior soluzione di quel già tanto difficile problema che, i11 ogni tempo e in ogr1i coalizione, è stato posto dal buon funzionamento di un'armata interalleata.

Gli avvenimenti qui esposti sono stati ricostruiti sulla base della docummtazione ufficiale in possesso dell'Ufficio Storico (Relazione dell'Ufficio Operazioni del Comar1do Supremo; Diario del Coma11do Superiore Forze Armate Ì11 Africa Settentriouale; Diari delLe divisioni operanti).

(r) Relazione P.M. II in data 26 lugli o 1941 del Comandante Superiore Forze Armate Africa Settentrionale al Capo di Stato Maggi ore General e. V. anche: Comando Supremo Diario 1940 • 43 del Capo di S.M.G. Ugo Cavallero.

Nel proposito di presentare un quadro completo e per quanto possibile obiettivo, la presmte monografia integra inoltre i dati da fonte italiana attingendo alle annotazioni personali e agli appunti dello stesso Feldmaresciallo Rommd, tratti dall'opera « Krieg o/me Hass » (Guerra senz' odio) pubblicata dalla signora Lucie Maria Rom mel e dal generale Fritz Bay erlein, già Capo di S.M. del Corpo Corazzato d'Africa. L 'Ufficio è anche vetmto in possesso di copia di documenti e appunti del Feldmaresciallo, particolarmente attinetJti alla Campagna d'Africa r94r - 43 e che costituiscono, nel loro insieme, una specie di diario personale.

Importanti elementi di valutazione hanno anche fornito i rapporti di parte britannica ( Rapport o del gm. W avei! sulle operazioni nel Medio Oriente dal 7 febbraio al 15 lr4glio 1941; Relazione dd ge n. Neame sulle operazioni in Cirenaica dal 27 febbraio al 7 aprile 1941) e l'opera di Winston Churchill: t< La seconda guerra mondiale ,, Nel dovuto conto è stata infine tenuta la pubblicazione britannica cc The Mediterran eam and Middle East », edita a cura del gen. S.O. Pla yfair che, insieme ai propri collaboratori, ha avuto libero accesso alla documentazione ufficiale inglese.

L'Ufficio Storico dello Stato Maggiot·e dell'Esercito intende offrire con la presente monografia un concreto, obiettivo contributo alla conoscenza degli eventi qui conside rati, per tma più completa ed esatta valutazione storica. Confida che, nel rigoroso rispetto della verità storica, giusto risalto assumerà l'apporto delle nostre Unità c he, pure in condizione di penosa inferiorità operativa per l'armamento inadeguato e per difetto di mobilità tattica, nel corso delle operazioni qui considerate, così come in tutta la campagna, offrirono un generoso contributo di valore e di sangue, particolarmente elevato nelle azioni per la conquista di Tobruch e 11ella difesa delle posizioni al confine egiziano.

FORZE CO N TRAPPOSTE A FINE FEBB RA I O 194 1

Sit u az ion e delle forze Esaurita la carica prop ulsiva, la prima offenitalia ne. siva britannica in Africa Settentrionale, partita il 9 dicembre dalla zona di Sidi el Barran i, si era arrestata alle soglie della Sirtica, dopo i combattimenti di Beda Fomm (7 febbraio 1941), all'indomani della caduta di Bengasi (1). Si concludeva così nel giro di due mesi l'operazione inizialmente concepita dall'avversario con l'obiettivo di battere l'armata italiana schierata offensivamente oltre il confi ne egiziano e sviluppatasi poi nella conquista della Cirenaica.

Replicando uno stesso schema di manovra avvolgente per il sud, contro le nostre forze schierate difensivamente sulle successive posizioni (quantitativame n te sempre più ridotte ad ogni atto del progressivo ripiegamento) il gen. Wilson, cui era affidata la condotta dell'operazione, aveva raggiunto la Sirtica, come si è detto, con la « Western Desert Force » (Forza del Deserto Occide n tale) comandata dal ge n . O' Connor. Si era trattato di una ben e ideata e ben condotta operazione di forze moto- corazzate, modernamente equipaggiate ed ottimamen te addestrate, contro truppe assolutamente inidonee alla guerra di rapido movi m ento sui grandi spazi dello scacchiere nord- africano. Assunto ora un opportuno scaglionamento i n profondità, il gen . Wilson attendeva al riassetto delle unità e dei servi zi, posti in grave crisi dalla rapida corsa attraverso il deserto, a così forte distanza dal le basi.

All'inizio dell'offensiva il Comando Superiore delle Forze Arm ate italia ne in Africa Settentr ionale d isponeva di due Armate: la ro• in Cirenaica e la 5" in T ripolitania (2). Al termine dell'opera-

(r) L e operazioni relativ e al periodo ottobre

1940 - febbraio

1941 sono trattate nella Monografia dello Stato Maggiore dell'Esercito - Uffi cio Storico: << La prima offensiv.a britannica in Afri ca Seuentrionale »

(2) La Armata in Cirenaica comprendeva i C.A. XXI, XXII e XXIII , un Gruppo Divisioni Libi ch e e un Raggr u ppamento « Oasi Merid ionali H

zione la IO.. Armata doveva considerarsi praticamente annientata. In Tripolitania restava pertanto la sola 5a Armata, co n il X C.A. (Divisioni « Bologna» e « Savona ») e le Divisioni « Brescia » c « Pavia » del XX C.A. (prive però qu este ultime del Comando di :, C.A.). La 5"' Armata aveva perduto a sua volta la Divisione « Sabratha » (di cui invece si era salvato il Comando) e quasi tutte le artiglierie mobili e i m ezzi di trasporto che erano stati precedentemente assegnati di rinforzo alla 10" Armata. Erano andati perduti inoltre i depositi carburante, munizioni e approvvigionamenti della Marmarica e della Cirenaica.

L'avi azio ne era completamente a terra, dopo la perdita di circa 400 apparecchi ( r).

Il ro febbraio il Maresciallo Graziani cedeva il Comando Superiore al ge n. Garibaldi che, d'ordine del Duce , as sumeva anche la reggenza del Governatorato della Colonia (2).

Le truppe affluite in Tripolitania dalla Cirenaica assommavano a circa 7000 nazionali e 1300 libici, oltre a 2700 uomini sfuggiti isolatamente alla cattura che erano stati avviati a un centro di raccolta e riordinamento. Queste truppe disponevano complessivamente di 46o armi automatiche e 139 pezzi di vario calibro: poste agli ordini del comandante della Divisione « Sabratha >> erano state destinate ad Hom s, per organizzarvi uno sbarramento.

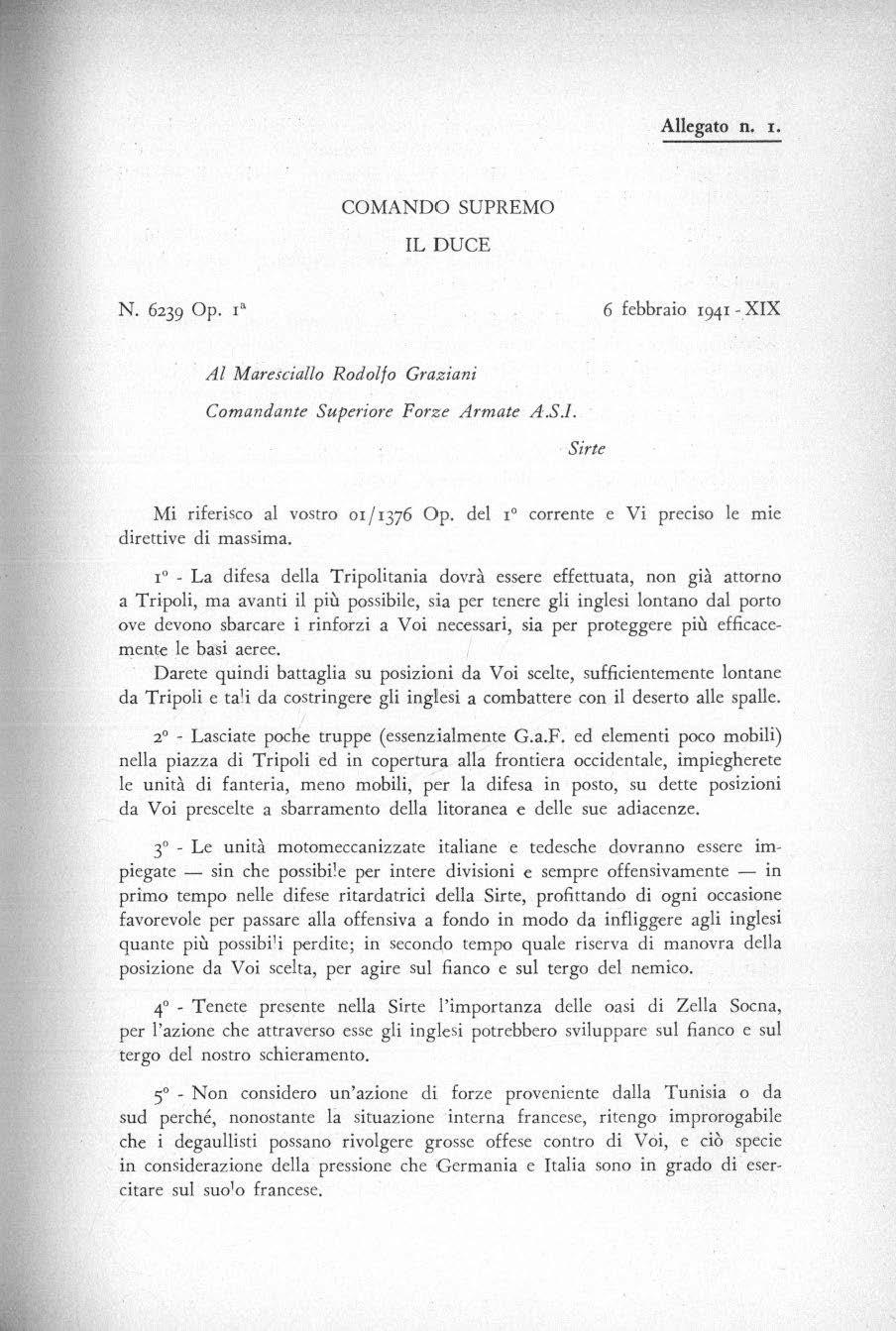

In base all e direttive di massima emanate il 6 febbraio dal Comando Supremo (allegato n. r) e confermate l'n dello stesso mese (allegati n. 2 e 3) il X C.A. (Divisione cc Pavia >>, « Bologna>> e Divisione Corazzata « Ariete>>, quest'ultima in via di affluenza a T ripoli) (3) veniva dislocato nella zona Sirte- Buerat- el Gheddaia. Questo dispositivo rispondeva anche al criterio espresso dalla missio ne tedesca guidata dal gen. Rommel che il giorno 13, accompag nata dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Roatta, riconosceva il fronte della Sirte per rendersi con to della situazione

La s• Armata in Tripol itania comprendeva i C.A. X (Divi sioni « Bologna >> e cc Savona >>) e XX (D ivisioni c< Sabratha », c< Brescia >> c « Pavia »).

(

1) Abbattuti in combattimento, distrutti al suolo dal n e Rli co, abbandona ti o distrutti sui campi, perduti in seguito ad incid e nti di volo o danneggiati gravemente in azioni belliche o per cause varie.

(2) Il gcn. Gariboldi verrà confermato Governatore G enerale della L ibia il 26 marzo.

(3) La Division e « Ari e te >> sbarcava a T ripoli nel periodo 24 gennaio26 febbraio 1941.

e determinare sul posto, d'intesa con il gen. Gariboldi, le postztoni da assegnare al Corpo Corazzato tedesco destinato in Libia ( 1).

Dopo il quasi totale an nientamento delle forze aeree della Libia, l'Aeronautica italiana ricostituiva la 5a Squadra Aerea, riuscendo a riportarla ed a mantenerla per tutto il 1941 ad una consistenza numerica leggermente superiore del passato (2). Così si esprime al riguardo il gen. S. A. Santoro (3):

« Dal punto di vista qualitativo la situazione, rimasta praticamente invariata in senso assoluto, era però peggiorata nei confronti di quella avversaria: infatti i nostri reparti aerei continuavano ad essere armati con i velivoli già in uso nella fase iniziale delle ostilità ... mentre le unità britanniche avevano ormai abbandonato il vecchio materiale c venivano man mano dotate di velivoli più moderni, anche dei recenti tipi americani ».

L'avversario frattanto, occupata Agedabia e raggiunta con elementi avanzati cl Agheila, non curava di riprendere il contatto con le forze terrestri e si asteneva anche dal compiere azioni c persino semplici ricognizioni aeree. Si legge in proposito nella Relazione del gen. O' Connor:

« Ad onta della situazione, del tutto nuova , si decise contro una ulteriore avanzata, benché il gen. Wilson avesse chiesto di spin-

( 1) P e r maggi o ri particolari circa le direnive e gli ordini impartiti per la di fes a della Tripo1itania subito dopo il ripiegam e n t o dei res ti della t o• Armata v. citata Monografia dell'Ufficio Storico.

(2) Efficienza m edia m e nsile della 5' Squadra Aerea dal febbraio al nove mbr e 1941:

( 3)

c n. S.A. Giuseppe Santoro: " L ' Aeronautica it aliana nella seconda guerra mondiale n, Ed. Esse, Milano, 1957, vol. Il, pagg. 123 e 130.

gersi fino alla Sirte. Il Governo non doveva deflettere dalla propria politica ed entro due giorni n e vedemmo i risultati.

« Il primo risultato fu il ritiro immediato dalla Cire naica del grosso delle forze della R.A.F. che lasciarono circa una sq uadriglia di << caccia» nell'intera zona. Il secondo fu un comunicato della Flotta secondo la quale, in seguito agli impegni che aveva altrove, essa no n era in grado di prestare le sue forze per fare di Be ngasi una vera e propria base navale di rifornimento.

<< La ragione del rifiuto del Governo di modificare la propria politica sta nel fatto che le possibilità e i vantaggi di un'avanzata su Tripoli non erano stati presi in considerazio ne, soprattutto per due motivi. Il primo era che ci trovavamo impegnati anima e corpo nel progetto balcanico mentre la campagna del Deserto Occidentale rappresentava, in un certo senso, soltanto un ostacolo alla realizzazione di tale politica. Perciò, quanto prima fosse finita la ca mpagn a, tanto meglio sare bbe stato.

u Il secondo motivo (conseguenza del primo) era che nessuna vittoria militare, quale era da prevedersi in Libia, sarebbe stata di importanza tale da rendere n ecessa ria una modifica delle operazioni previste per la Grecia, ad eccezione for se di anticipare la data del ritiro delle truppe dalla Cirenai ca e del loro trasferimento oltremare (r) mentre il rinvio o la rinuncia all'azione in Grecia e quindi la concentrazione di tutte le nostre risorse in una compag na contro Tripoli , non se mbrava essere stata presa in considerazione, nemm eno per un tempo avvenire».

Concorso di forze te- Le trattative per la partecipazione di forz e desc he. Prime trattati- terrestri moto -corazzate tede sche alle opeve. Affl uenza del X razioni in Afric a Sette ntrional e erano state

Corpo Aereo in Sicilia. iniziate nel settembre 1940.

Costituzione del Cor- Il 31 agosto il nostro Addetto Militare a po Corazzato Rommel Berlino, gen. Marras, era stato interessato a in A.S. richiedere una sollecita cessio n e di mezzi e materiali ed aveva prospettato la questi one al gen. Jodl , Capo dello Stato Maggiore Operativo presso l'Alto Comando delle Forze Armate tedesche (OKW). Il gen. Jodl era il

(t) L'entità delle forze inglesi che dalla Cirenaica c dall' Egitt o dove vano essere inviate in Grecia sarà indi cata a pag. 34• quando verranno riassunti i

consigliere personale di H itler e rappresentava, in certo modo, il Sottocapo dell'Alto Co m ando, retto dal Feldmaresciallo Keitel.

La richiesta traeva dunque origine dal riconoscimento dell'inadeguatezza della nostra attrezzatura materiale (e indirettamente anche della nostra preparazione addestrativa) di fronte alle esigenze della guerra di movimento, acuite dalle caratteristiche del vasto ambiente nord- africano, particolarmente idoneo allo sviluppo della manovra dei moto- corazzati mentre la ragione politica, da Roma, premeva per il raggiungimento di un succe sso militare da far valere al tavolo della pace, intorno al quale ci si illudeva allora di potersi adunare al più presto per spartirsi i frutti della vittoria. l Comandanti Superiori che si erano succeduti in Libia , dal Maresciallo dell'aria Balbo al Maresciallo Badoglio e al Maresciallo Graziani, avevano potuto constatare l'insufficienza dello strumento di c ui disponevano, in rapporto a qualsiasi obiettivo offensivo. Di qui il tentativo di ottenere dall'alleato, almeno in parte , i mezzi di cui eravamo carenti.

Il 3 settembre il gen. Marras aveva riferito al Maresc iallo Badoglio sull'esito del colloquio: dopo avere esposto il proprio pensiero in merito alla funzione strategica del Mediterraneo, il gen. Jodl aveva assicurato che la questione sarebbe stata subito presa in esame . A suo avviso, la Germania avrebbe potuto concorrere direttamente alle operazioni in Egitto con proprie forze terrestri, oltre che con la cessione di materiali. Egli riteneva, in via d'esempio, che si sarebbero potute impiegare anche a breve scadenza (pronte per l'imbarco ai porti italiani entro sei settimane dalla decisione) una o due divisioni corazzate.

Il gen. Marras faceva rilevare in proposito che:

« ... la proposta del gen. Jodl aveva anzitutto un aspetto politico . . . Lo Stato Maggiore tedesco r iconosceva tutta l'importanza dello scacchiere mediterraneo ma vedeva con favore anche un intervento della Germania nel Mediterraneo ... » .

Faceva considerare tuttavia che:

« ... le necessità logistiche delle unità germaniche dovevano essere attentamente pesate Si trattava di unità pesanti, dotate di mezzi abbondanti, abituate a larghi consumi e a vivere largamente sulle risorse locali ... >>

r isultati dei colloqui intercorsi ad Atene tra il Gov erno greco e il Minis tro degli Esteri del Regno Unito (Eden), il Capo dello Stato Maggior e General e (gen. Diii), il gen. Wavell c il g en. d'armata aerea Longmore

E' interessante rilevare come questo proposito (ancora non ufficiale) della Germania di partecipazione militare diretta nello scacchiere mediterraneo rappresentasse una prima deviazione dal criteno che, in assenza di un preciso accordo preventivo in materia, aveva finora praticamente presieduto alla ripartizione del campo d'azione fra i due alleati dell'Asse , in base al quale il Mediterraneo rientrava completamente nella sfera d'interesse italiana.

Il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Roatta, nel trasmettere il 9 settembre al Maresciallo Graziani il rapporto del nostro Addetto Militare, gli chiedeva di esprimere il proprio pensiero sulle seguenti questioni:

- opportunità (prescindendo da ogni considerazione di carattere politico e morale) di un concorso diretto tedesco con grandi unità corazzate organiche che avrebbero comportato un grave peso logistico (trasporti marittimi, rifornimenti vari, ecc.);

- convenienza di ottenere a preferenza dalla Germania la fornitura di materiali per costituire, con personale italiano, tre o quattro battaglioni carri pesanti (150- 200 carri) e di un certo numero di autoblindo pesanti.

Frattanto gli eventi premevano: il 13 settembre si era iniziata la nostra avanzata in territorio egiziano, esaurita dopo tre giorni all'altezza di Sidi el Barrani. Il 25 settembre il Maresciallo Graziani rispondeva ai quesiti del gen. Roatta nei seguenti termini:

« Stato Maggiore Esercito - Roma, 25 settembre 1940. N. 32 Op. j sp. At vostro 2427 del nove settembre. Risposta est implicita in mio n. or / 841 del 24 diretto Stamage. Impiego unità indicate con organico alquanto riveduto c corretto est indubbiamente utile. Ma esso può coesistere solo in funzione di una organizzazione logistica adeguata che con mezzi attuali non est possibile realizzare. Mi riservo preci sazioni in merito varianti per adattamento particolare ambiente questo teatro operazioni. Prego copia presente at Stamage. Graziani »

Il 5 ottobre il Capo del Governo redigeva una « Nota sullo sviluppo ulteriore delle operazioni in Egitto » nella quale era scritto:

« La presa di Sidi el Barrani è stato un indiscutibile brillante s uccesso tattico ed un altrettanto indiscutibile successo politico in quanto ha determinato una crisi del governo egiziano e rivelato una divisione nella classe politica di quel paese.

« Solo con la presa di Marsa Matruh il successo diventerà strategico e potrà avere conseguenze ancora più importanti dal punto di vista politico.

<l L'operazione su Marsa Matruh deve iniziarsi entro il 10- 15 di qu esto me se poiché è mia convinzione che i m ezzi di cui dispone attualmente Graziani sono sufficienti allo scopo e nel te mpo fissato ... » .

Nel trasmettere integral m ente la nota del Capo del Governo, il Maresciallo Badoglio informava il Maresciallo Grazia ni che il Duce, giudica n do i nostri mezzi suffi cienti per l'occupazione di Marsa Matruh, aveva declinato l'offer ta di aiuti germanici per la r ipresa dell'offensiva, che voleva im m in ente. « Tale aiuto - aggiungeva - in autocarri, carri armati, "Stuk as" (1), potrà essere ric h iesto quando sarà deciso di attaccare le forze inglesi che, secondo il pensiero del Duce , ci attenderanno al co mpl eto o qu asi sul Delta » .

Questo preciso riferimento del pe nsie ro di Mussolini i n materia operativa (che è da ritenere condiviso o quanto meno accettato nelle alte sfere direttive politiche e militari) mette i n evidenza un fatale errore ricorrente nell'impostazione della pianificazione operativa (lo si ritroverà infatti, ancora più palese, alla base dell'infausta decisione dell'attacco alla Grecia) derivandola dalla imprudente valutazione (che poi, alla prova dei fatti, risulte rà fallace), che l'avversario non opporrà resistenza. La decisione del D uce aveva comu nque posto fine a qu esto pri mo te ntativo di otten ere dall'Alleato u n 'apprezzabile concessione di m aterial i (da considerare in vero scarsame n te s uscettibile di successo) o magari il concorso diretto di alcune valide unità moto- corazzate .

Alla fine di novembre 1940, dopo il fallimento della battaglia aerea d'Inghilterra e svani to o rm ai il progetto d'invasione dell'isola , si erano rese disponibili forze tedesche, n on utilmente impiegabili durante l'inverno.

Contemporaneamente si presentava particolarmente delicata la nostra situazion e in Albania.

In queste circostanze giu n geva molto gradita la proposta dell' OKW d'inviare in Italia delle uni t à aeree, per cooperare con l'A eronautica italia n a nello scacchiere m editerraneo. Il 6 dicembre si recava a Roma il maresciallo dell'aria Milch, Sottosegretario dell'Aeronautica tedesca e, i n una riunione con il gen. Pricolo, Sottosegretario e Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica italia n a, prendeva accordi di m ass ima per l'invio di un intero Corpo A ereo.

(1) Aerop la ni Ju 87 per il bombardamento i n picchia ta.

Si trattava precisamente del trasferimento in Sicilia (con una piccola aliquota i n Calabria) del X C.A.T. così costituito:

2 gruppi bombardieri . Ju. 88 = 72 appar. a Catania

I gruppo bombardieri e siluranti . H e. III = 36 )) a Comiso

2 gruppi bombardieri << Stukas » . Ju. 87 = 72 )) a Trapani

1 gruppo caccia pesante . Me. IlO= 36 )) a Palermo

I squadriglia ricognizione . Ju. 88 = I 2 )) a Catania

r squadriglia posamine . He. Ili = 12 )) a Cata n ia

I gruppo trasporti . Ju. 52 = 36 )) a R. Ca!.

Sarebbero stati trasferiti inoltre 9 batterie pesanti e 5 leggere per la difesa c.a. degli aeroporti, reparti per i servizi delle trasmissioni, dei rifornimenti, ecc. In totale si trattava dell'afflusso di oltre ro.ooo uomtnl.

Il Comando del X C .A.T. avrebbe avuto sede a Catania (in un secondo tempo a Taormina).

L'affluenza in Sicilia dei reparti e servizi della grande unità aerea tedesca ebbe inizio nella prima metà di dicembre. Il 27 giungeva a Roma il comandan te, gen. Geissler, con il quale ve nivano presi accordi di dettaglio circa i compiti, le di pendenze e la funzionalità operativa. Al X C.A.T. erano affidati i seguenti compiti:

- attacco al traffico marittimo nel Mediterraneo, in collaborazione con le forze aeree itali an e;

- attacco della base navale di Alessandria e delle basi aeree e navali di Malta;

- minamento del canale di Suez e porti adiacenti.

Alle forze aeree italiane del Comando Aeronautica Sicilia veniva assegnato come compito specifico la protezione del traffico nazionale con la Libia. Era prevista una stretta collaborazion e co n il X C.A.T. per tutto quanto atteneva alla difesa aerea delle basi di schieramento ed al servizio di scorta con caccia ai reparti offensivi tedeschi.

Il I9 dicembre, vale a dire dieci giorni dopo l'inizio della prima offensiva britannica in Africa Settentrionale, il gen. Cavallero ( nuovo Capo di Stato Maggiore Generale) informava l'Addetto Militare tedesco a Roma e Capo della Missione Militare presso il Comando Supremo, gen. von Rintelen, che l'aggravarsi della situazione in Libia imponeva di prendere misure atte ad impedire l'eventuale co n giungi-

mento degli Inglesi con le forze francesi della Tunisia. Occorreva pertanto mettere in efficienza il campo trincerato di Tripoli ed avere il concorso di una divisione corazzata per la reazione manovrata, secondo l'offerta che ne era stata avanzata in altro campo (1).

Il 28 dicembre il gen. Gandin, Capo Reparto Operazioni del Comando Supremo, partiva in missione insieme al gen. Favagrossa, Sottosegretario di Stato alle Fabbricazioni di Guerra, per trattare in concreto la questione del concorso di forze terrestri tedesche in Africa Settentrionale.

In una riunione generale tenuta a Berchtesgaden il 20 gennaio 1941 alla presenza del Duce e del Fiihrer veniva deciso l'invio in Libia di una divisione leggera, dotata anche di uno speciale reparto cacciacarri (Panzerjager).

Due giorni dopo però si verificava la caduta di Tobruch e il 23 anche gli ultimi centri attivi della piazza risultavano eliminati. L'accentuarsi della minaccia avversaria sulla direttrice di Mechili - Bengasi, ponendo in crisi la situazione dell 'intero Gebel Cirenaico, induceva il Maresciallo Graziani ad ordinare il ripiegamento delle nostre forze dallo stesso Gebel.

In questa situazione, il 2 febbraio l'OKW faceva chiedere dal gen. von Rintelen al nostro Comando Supremo:

- le direttive date al Maresciallo Graziani e relative modalità dì esecuzione;

- per quanto tempo il Maresciallo Graziani riteneva di poter continuare a resistere in Cirenaica, di fronte alla pressione inglese;

- entro quale periodo di tempo sarebbe stata potenziata l'aeronautica della Libia;

- se si pensava di fronteggiare con forze navali di superficie eventuali tentativi di occupazione di basi navali da parte della flotta inglese;

- se le Divisioni italiane « Ariete » e « Trento » e la Divisione Leggera tedesca erano ritenute sufficienti per la difesa della Tripolitania.

Il gen. Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, rispondeva che:

- il Maresciallo Grazianj aveva già disposto il ripiegamento delle forze dalla zona Derna- Ci rene- Mechili, con le quali intendeva

(r) Ugo Cavallero - Comando Supremo - Diario 1940 - 43, pag. 27.

dare consiste nza alla difesa della Sirtica, affidata frattanto ad elementi della 5" Armata;

- non era possibile prevedere la durata dell'ulteriore resistenza in Cirenaica: le minacce di aggiramento escludevano comunqu e 1 • la possibilità di prolungata resistenza in posto;

---, l'avanzata nemica attraverso il deserto verso la Tripolitania sarebbe stata ritardata con mezzi adeguati, con successive difese;

- la difesa della Tripolitania non sarebbe stata attuata attorno a Tripoli: le forze disponibili sarebbero state schierate in modo da costringere il nemico a combattere con il deserto sirtico alle spalle, esposto alla reazione controffensiva di forze mobili, sul fianco e sul tergo;

---, si sarebbe provveduto alla copertura della frontiera occidentale e alla difesa del Sud Tripolino da incursioni di dissidenti francesi;

- era in corso il potenziamento dell'aeronautica, già rinforzata co n 6o apparecc hi da caccia;

- non era possibile l'impiego di forze navali di superfici e sufficienti a ritardare efficacemente l'eventuale occupazione di basi navali sulle coste della Cirenaica da parte della flotta inglese, preponderante;

---, con l'invio, già effettuato, di reggimenti di artiglieria della Divisio ne «Ariete » e l'affluenza della Divisio n e L eggera tedesca e della Divisione Motorizzata « Trento>> si sarebbe raggiunta la disponibilità di una massa mobile ragguard evole, in grado di fronteggiare il nemico, qualora decidesse di avanzare verso la Tripolitani a.

Queste delucidazioni inducevano l'Alto Comando tedesco ad inviar e in Africa Settentrionale, oltre la divisione leggera già stabilita, anche una divisione corazzata. Le due unità sarebbero state r iunite in un corpo corazzato, agli ordini del gen. Rommel (1).

L'II febbraio il gen. Guzzoni comunicava alle autorità interessate le direttive co ncord ate il giorno 5 tra il Comando Supremo italiano e l'O KW per l'impiego di truppe tedesche in teatri d'operazione italiani (in qu el momento si considerava anche l 'eve ntualità dell'invio di forze tedesche in Albania , eventualità che poi non si è realizzata):

( 1) I testi int egrali d e i docum e nti rela t ivi allo scambio d ' id ee sui poss ibi l i sviluppi delle operazioni ai primi di f ebbraio sono s tati pubbli cati nella c ita ta monografia: << La prima offemìva britannica in Afri c a Settentrionale ».

6339 - II febbraio 1941.

Alla Ecc. il Sottocapo di S.M. R. Esercito

Alla Ecc. il Capo di S.M. R. Marina

Alla Ecc il Capo di S.M. R. Aeronautica

Alla Ecc. il Comadante Superiore F.A.A.S.l.

Alla Ecc. il Comandante Superiore F.A. Albania

« L'Alto Comando delle F orze Armate tedesche e il Comando Supremo italiano hanno concordato le seguenti direttive per l'impiego di truppe tedesche su teatri di operazione italiani:

r) Le truppe tedesche in Libia e in Albania saranno tatticamente alle immediate dipendenze del Comandante Superiore sul posto. Per il resto esse dipendono dal Comandante dell'Esercito, il quale tiene il collegamento con i competenti comandi italiani locali.

2) Esse devono essere impiegate soltanto a unità complete, almeno a divisioni complete. Sono ammesse eccezioni solo se, a giudizio del comandante tedesco, sono minacciate direttamente prima che abbiano potuto completamente riunirsi o nel caso nel quale dovesse intervenire una tale crisi che, ove non fosse fronteggiata, potrebbe derivarne la perdita dell'intero teatro delle operazioni.

3) Una volta schierata secondo il piano previsto, l'unità tedesca deve rimanere riunita nelle mani del comandante tedesco e non deve essere ripartita in diversi settori della fronte di combattimento.

4) Nel caso in cui alle forze tedesche venisse affidato un compito la cui esecuzione, per convinzione del loro comandante, potrebbe portare so ltanto a un grave insuccesso e quindi alla menomazione del prestigio delle truppe tedesche, il comandante tedesco ha il diritto e il dovere, informando il generale tedesco di collegamento con il Comando Supremo italiano a Roma, di chiedere la decisione al Fuhrer, a mezzo del Comandante Superiore dell'Esercito.

5) Il X Corpo Aereo T edesco rimane alle dipendenze del Comandante dell'Aviazione, maresciallo del Reich Goring. In base alle direttive di questi, il Corpo Aereo assolve al suo compito in stretta collaborazione con tutti i comandi italiani interessati » .

Il Capo dell'Alto Comando delle Forze Armate Keitel

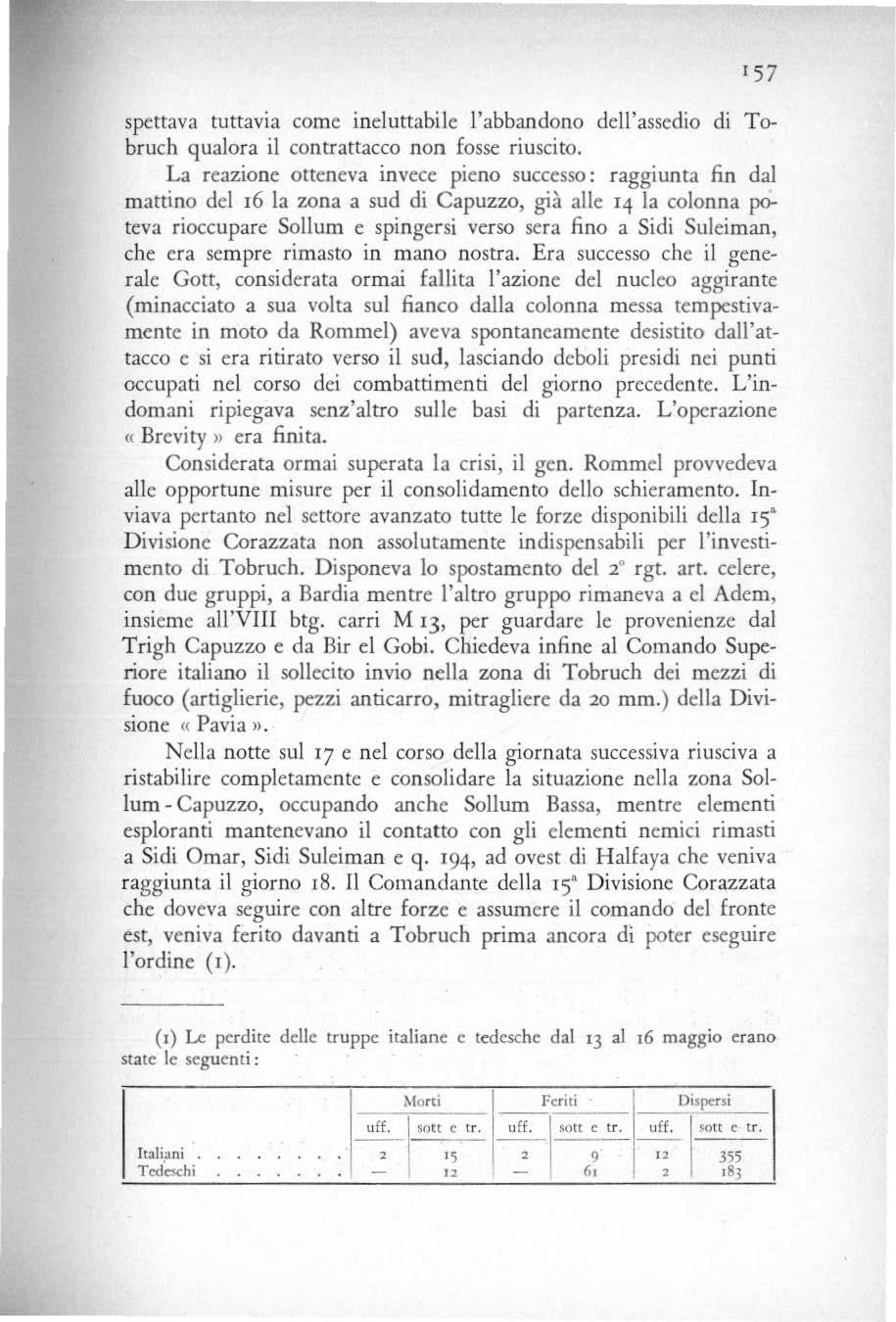

Il Sottocapo di S. M. Generale delle Forze Armate italiane Guzzoni

L'arrivo delle prime truppe tedesche in Libia era previsto per la metà di febbraio, quello delle ultime aliquote della s• Divisione Leggera, per la metà di aprile. Gli ultimi elementi della 15" Divisione Corazzata dovevano giungere in territorio africano entro la fine di maggio. I primi reparti della 5• Divisione Leggera sbarcarono regolarmente a Tripoli il 15 febbraio.

Il giorno 17 lo Stato Maggiore Generale informava il Comando Superiore A.S. che il Duce aveva approvato la costituzione del Corpo Corazzato Rommel in A.S. e ne aveva definite le dipendenze:

N. 6)I0 / 0p. - 17 febbraio.

All'Eccellenza il Comandante Superiore delle Forze Armate A.S.l.

<< In relazione alle direttive per l 'i mpiego delle truppe tedesche in Libia e in Albania, trasmesse con foglio 6339 Op. in data II febbraio c.a., comunico che il Duce ha approvato quanto ha tratto alla costituzione e alle dipendenze del Corpo Corazzato Romm e l in Africa Settentrional e Italiana.

« Tale Corpo sarà costituito da tutte le forze corazzate italiane e tedesche esistenti in Tripolitania e sarà alle dipendenze della s• Armata che disporrà così del X Corpo d'Armata, del Corpo d'Armata Ro mmel e di unità varie, nazionali e libiche, di armata.

« La Divisione Corazzata « Ariete » passerà perciò subito a far parte del Corpo d'Armata Corazzato Rommel , unitamente alla s" Di visione Leggera tedesca in corso di affluenza e, successivamente, all'altra divisione corazzata germanica n

Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale

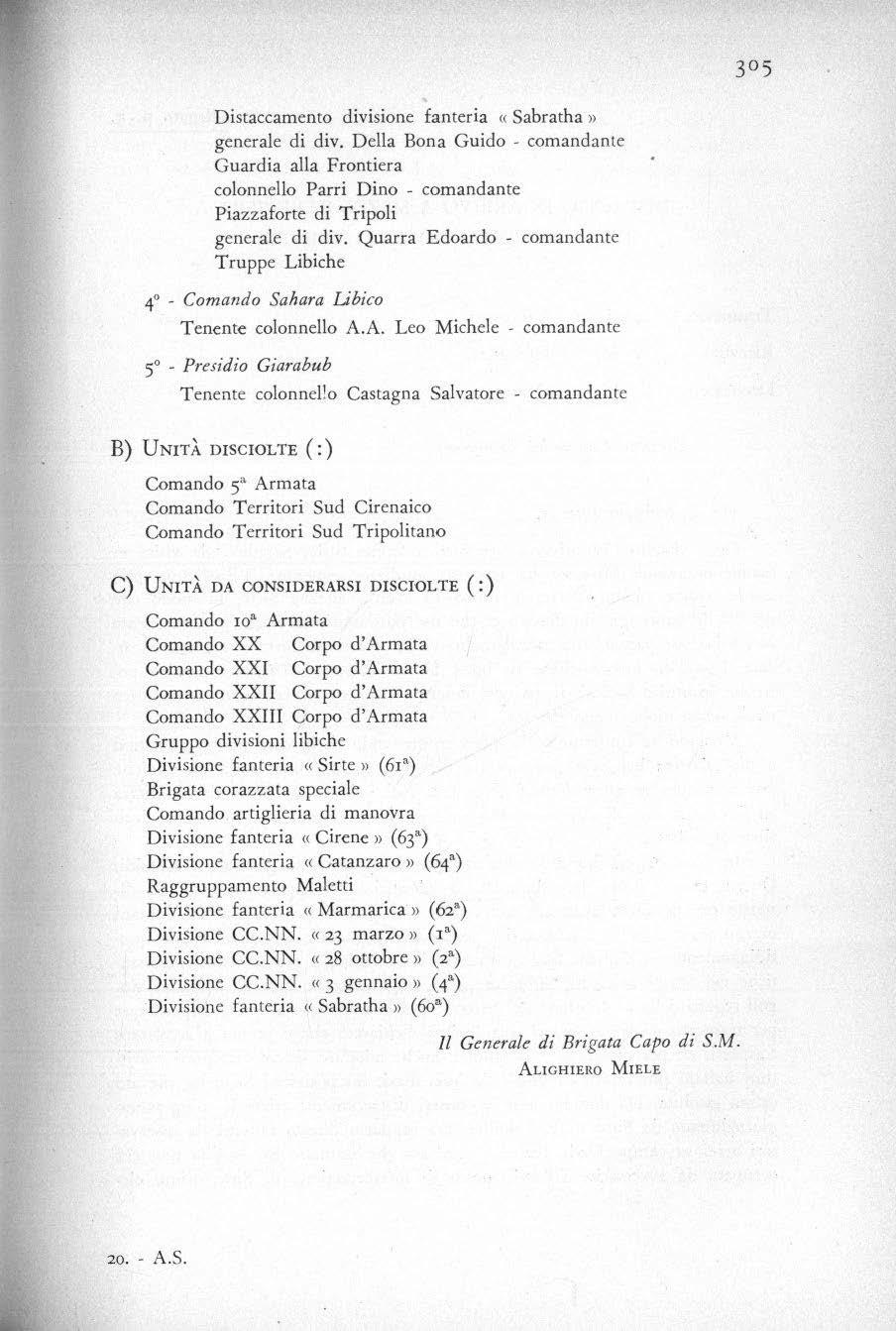

A. GuzzoniIl Comando della 5a Armata si identificava in sostanza con il Coma ndo Superiore A.S. che ne aveva assorbito gli uffici sotto la data del 16 febbraio (1). La formazione dell e grandi unità alla data ind icata e le unità da considerarsi disciolte risultano dall'allegato 4·

Il rapporto di collaborazione tra le forz e aeree italiane e tedesche doveva invece rimanere alquanto vago. .

In Libia, venivano dislocati reparti di Ju 87 e Me no del X C .A.T. agli ordini di un « Fliegerfi.ihrer Afrika » (Comandante Aviazione Africa = gen. Frohlich) che non dipendeva dal generale

( 1) I! Comando de lla 5" Armata vcrd poi il T5 aprile.

Rommel ma dal Comando X Corpo Aereo Tedesco, residente in Sicilia.

Il Comandante Sa Squadra Aerea (gen. Aimone Cat) restava alle dipendenze del Comandante Superiore A.S.: poteva inoltrare direttamente richieste di intervento alle forze aeree tedesche della Libia ma al Comando tedesco era lasciata facoltà di aderire o meno, a seconda delle possibilità.

Il mandato affidato al gen. Frohlich precisava però di agire in tutti i modi e con tutte le forze disponibili a co ncorso delle forze terrestri itala- tedesche operanti in Libia. II generale stesso prendeva personale contatto con il Comandante della 5" Squadra Aerea, impegnandosi alla più stretta cooperazione.

Prime impressioni e primi rapporti del gen.

Rommel.

Il 15 febbraio, vale a dire il giorno stesso dello sbarco del primo contingente di truppe tedesche in Libia, Rommel (1) annotava nel proprio diario personale: « Ho visitato una divisione italiana che mi ha fatto un'ottima impressione>>. Il 17 aggiungeva: « Abbiamo, i comandanti italiani ed io, una magnifica comprensione. I miei carri armati sono ora in prima linea sul fronte che è già stato spi nto in avanti di 550 chilometri verso oriente (2). Gli altri non possono far altro che filare».

(r) Il gen. Rommel era nato nel r891 nel Wurttemberg. Durante la prima guerra mondiale aveva ricevuto la massima ricompensa al valore, la croce dell'ordine « pour le mérite » come capitano comandante di una compagnia caccia tori da momagna, per la conquista del Matajur, sul fronte italiano, ciurante l'offensiva austro- germanica di Caporetto. Nella seconda guerra mondiale si era messo particolarm ente in luce nella campagna di Francia, come comandante della Brigata Corazzata che, co n l'audace puntata verso Abbéville, aveva creato le premesse per il crollo delle armate avversarie in territorio belga.

Aveva pubblicato un importante studio sul combattimento della fanteria nel quadro del « Blitzkrieg ».

Particolarmente st ima to da Hitler, al term ine della campagna di Francia gli era stato affidato il comando delle truppe a disposizione del Quartier Generale del Fiihrer, che deteneva all'atto della sua destjnazione in A.S.

(2) Il reparto esp lorante tedesco, raggiunto il 17 febbraio il presidio di Sirte, si era spinto il giorno stesso, insieme ad un nostro nucleo celere, a Nofìlia, circa 130 chilometri più ad oriente. Il gen. Rommel si riferisce evidentemente alla distanza da Tripoli.

Il 2 marzo scriveva all'Alto Comando tedesco a Berlino: « Gli italiani sono ottimi camerati, bravi e valorosi soldati: se avessero i nostri mezzi e la nostra disciplina potrebbero gareggiare con le nostre migliori truppe».

Purtroppo l'apprezzamento nei riguardi dei soldati italiani non risulterà sempre tanto benevolo nelle sue annotazioni ma risentirà anzi dei mutevoli aspetti della situazione, sia per una naturale tendenza ad attribuire l'insuccesso a difetto di esecuzione o a manchevolezze di esecutori, sia specialmente per la preoccupazione, prevalente nel suo stato maggiore, di salvaguardare di fronte alla storia il mito dell'invincibilità tedesca, caricando ogni fattore negativo sul conto dell'alleato.

Il 5 marzo spediva a Roma un primo rapporto sulle deficicmti condizioni dell'armamento italiano: « L'antiaerea è costituita da vecchissimi Skoda da 75 mm che risalgono alla guerra 1914- 18. Ho visto perfi no dei mortai di bronzo, antiquati già nell'esercito austroungarico. Gli aerei italiani sono logori e non vengono sostituiti; i piloti debbono fare miracoli. Gli apparecchi da ricognizione sono vecchi Caproni, inermi e lenti, micidiali solo per chi ci vola ... Gli aerosiluranti sono empirici e rudimentali. L'unica cosa viva è il valore ed il coraggio dei piloti: un nostro aviatore rifiuterebbe di volare con certi apparecchi che qui, a ragione, chiamano "casse da morto" ... ».

Una settimana più tardi tornava sull'argomento: « I fucili italiani si chiamano "modello 91" perché rimo n tano all'anno 1891. Gli italiani non possiedono mitra; i carri armati da 3 tonnellate sono semplicemente ridicoli >>.

Il 13 marz o faceva esplicitamente presente al Comando Superiore Forze Armate in A.S. che, per un redditizio impiego della Divisione « Ariete» nelle previste operazioni offensive, occorreva che entro lo spazio di quattro settimane la Grande Unità fosse attrezzata in maniera da avvicinarsi almeno all'efficienza di una division e corazzata tedesca.

Proponeva pertanto l'assegnazione di un gruppo di artiglieria pesante motorizzato da rso, l'assegnazione organica di un reparto esplorante corazzato, dotato di numerose autoblinde e di una squadriglia da osservazione aerea. Proponeva inoltre l'aumento del potenziale di fuoco del reggimento bersag lieri, da portare ad una brigata, e l'assegnazione di un battaglione zappatori e un battaglione collegamenti.

Il gen. Gariboldi rispondeva con la seguente lettera:

GovERNO

N. 01/2712 di pro t. Op. lì 16 marzo 1941 -XIX

Risposta al foglio n. 15-3-41 del 13-3-41.

Argomento: Composizione Divisione « Ariete».

Al Comando del Corpo Tedesco in Africa. Ufficio Opera zioni

Zona d' Operazt'one

La Divisione Corazzata « Ariete» è composta secondo l'organico stabilito dallo Stato Maggiore dell'Esercito, rinforzata di mezzi anticarro e di mitragliere contraerei.

Oltre al VII battaglione caHi M. 13, già in marcia, la Divisione riceverà fra qualche settimana un altro battaglione carri M. 13 in avanzata costituzione in Italia e i suoi carri leggeri saranno in gran parte armati con fuciloni anticarro.

Non sono in grado di assegnarle artiglierie di medio ·calibro tanto mobili da seguire la Divisione in marcia e nemmeno autoblindo. Se mi sarà consentito farlo in seguito, lo farò.

Fino allora, codesto Comando dovrà commisurare i compiti della Divisione alle sue possibilità di azione. A questo riguardo non ritengo conveniente aumentare le truppe autocarrate (bersaglieri) per non cambiare la fisionomia della Divisione e non appesantirla.

Circa l'aviazione da ricognizione e il servizio di aviocorriere siete a conoscenza di quanto ho disposto. In caso di operazioni offensive, l'aviazione da ricognizione sarà adeguatamente aumentata.

Infine i servizi sono stati commisurati alla forza della Divisione e alla necessità di un'adeguata autonomia. Soltanto se si rendesse necessario aumentare questa autonomia si potrà provvedere con particolari colonne di rifornimento e mezzi di sgombero.

Il Generale Designato d'Armata Comandante Italo

Garibaldi11 Comandante Superiore Forze Armate A.S. aveva in sostanza invertito i termini del problema: nell'impossibilità di procedere a un sostanziale potenziamento della Divisione, si imponeva la neces-

sità di commisurarne i compiti alla reale capacità d'azione. La saggia parola del gen. Gariboldi mette in luce una necessità purtroppo sovente trascurata del Comandante tedesco nel ca mpo dell'impiego e non soltanto nei riguardi della Divisione Corazzata ma più gene- J, ralmente per tutte le nostre sottili divisioni binarie: l'etichetta divisionale induceva facilmente a dimenticare la loro vera entità di semplici brigate miste.

Le forze tedesche e italiane occorrenti per la ripresa delle operazioni verranno precisate dal gen. Rommel in una relazione inviata a Berlino in data 20 marzo e trasmessa in copia al Comando Superiore F.A. A.S.I., di cui si riferirà più oltre. Può interessare tuttavia accennare fin d'ora , per una migliore comprensione della linea seguita dal gen. Rommel nella propria funzione di comando, al suo intimo pensiero sull'obi etti vo ultimo da raggiungere in Africa Settentrionale: « scopo di un'operazion e di attacco può essere solo il cuore dell'Egitto (Alessandria, il Cairo, Canale di Suez) ... >>.

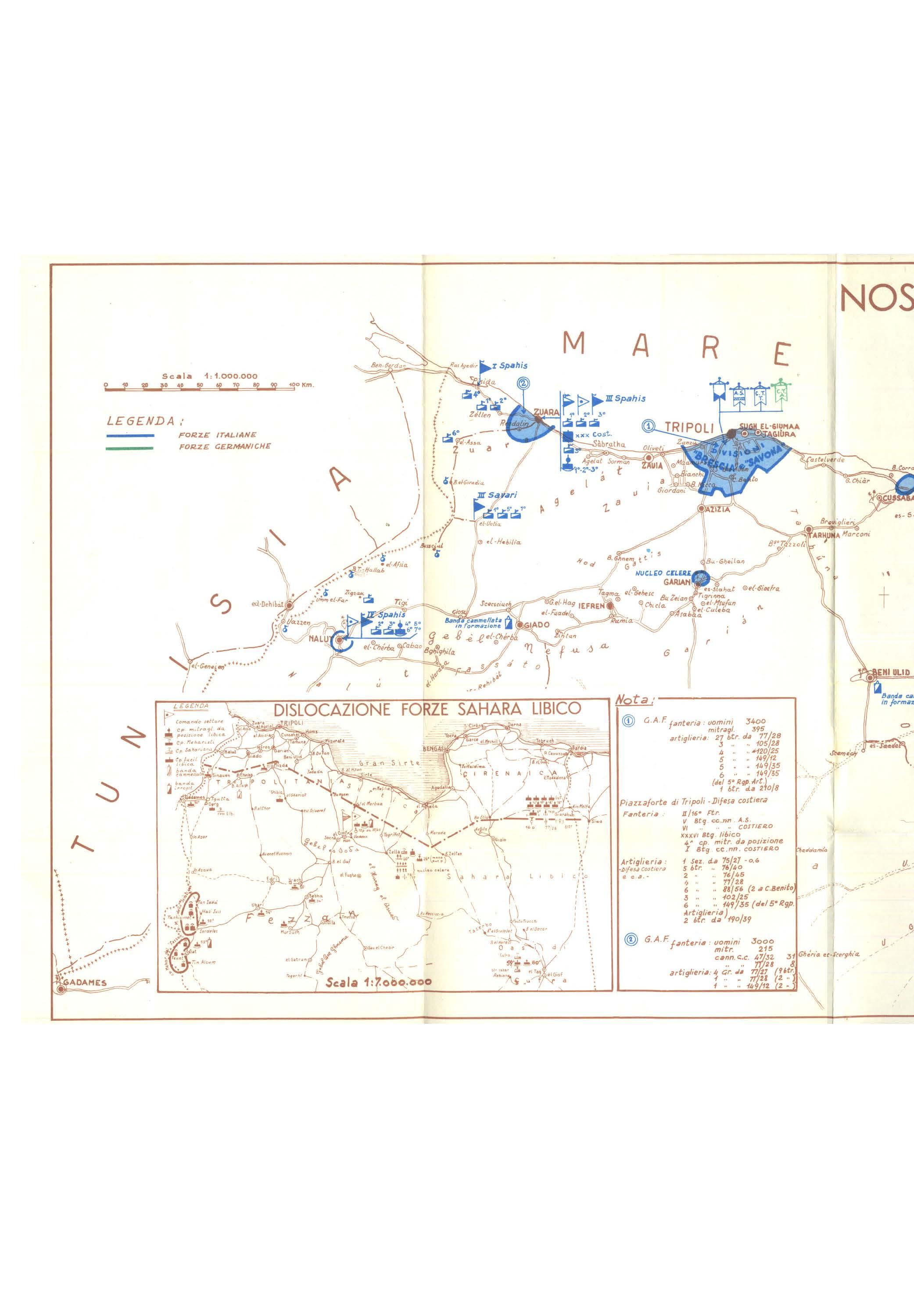

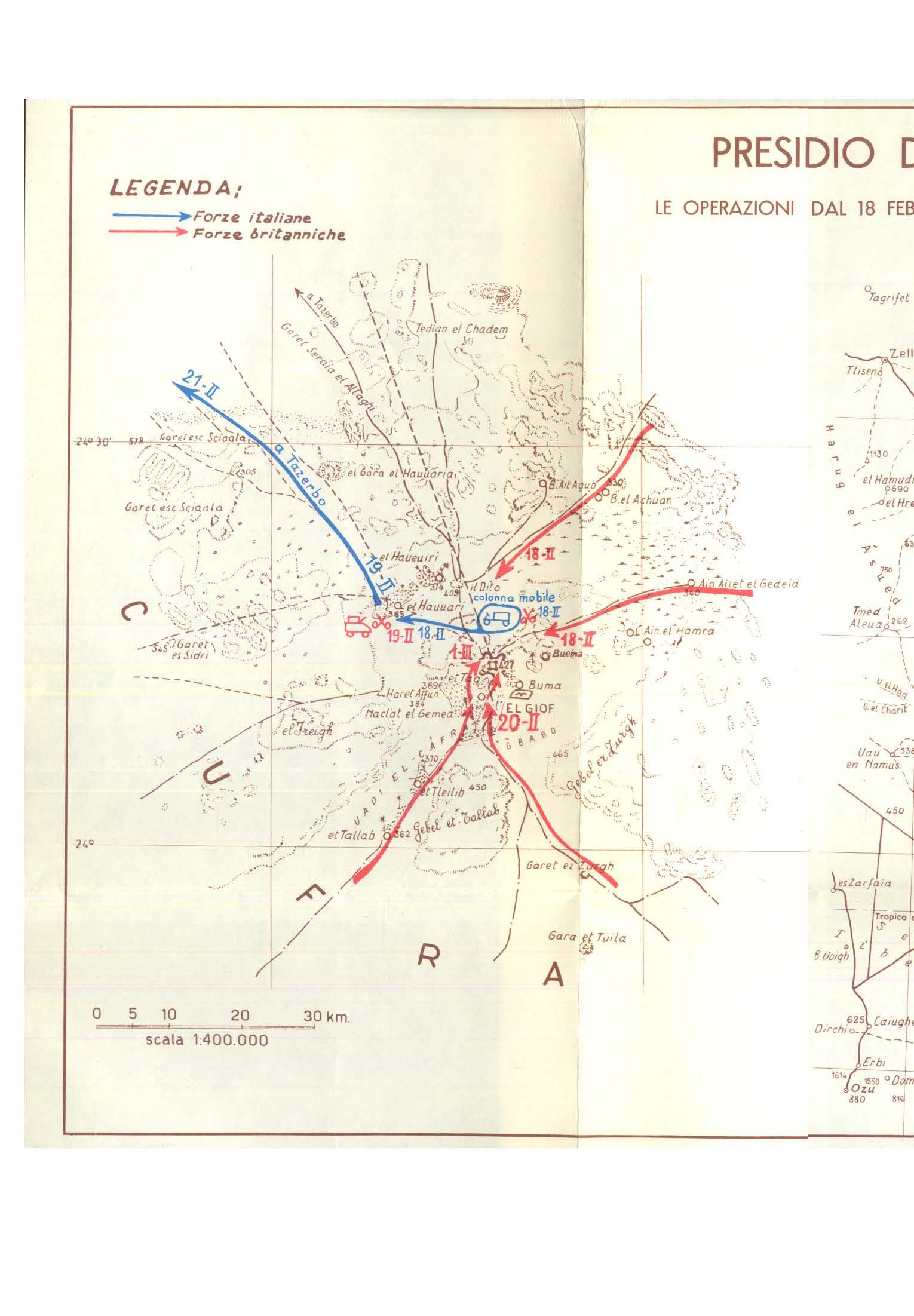

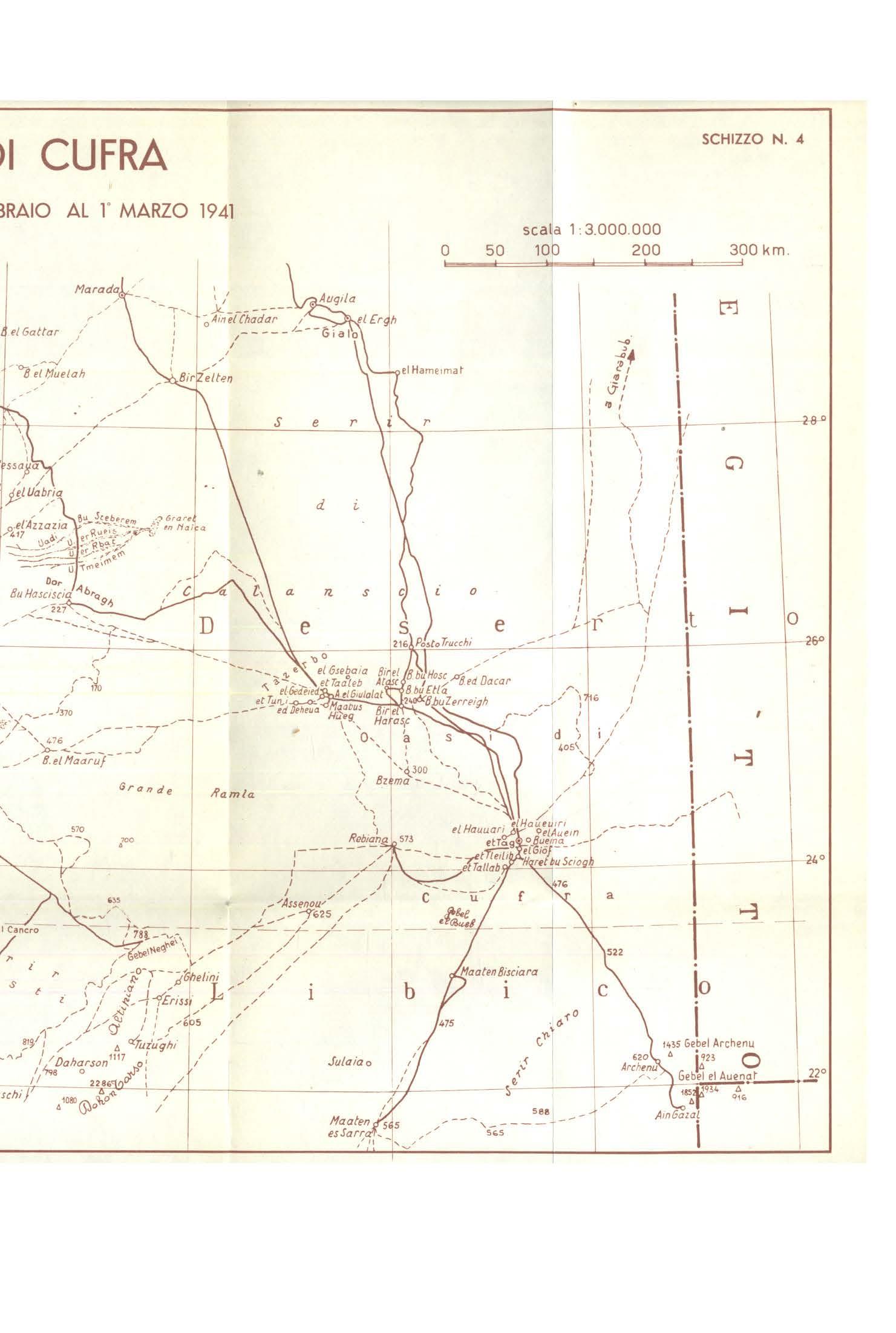

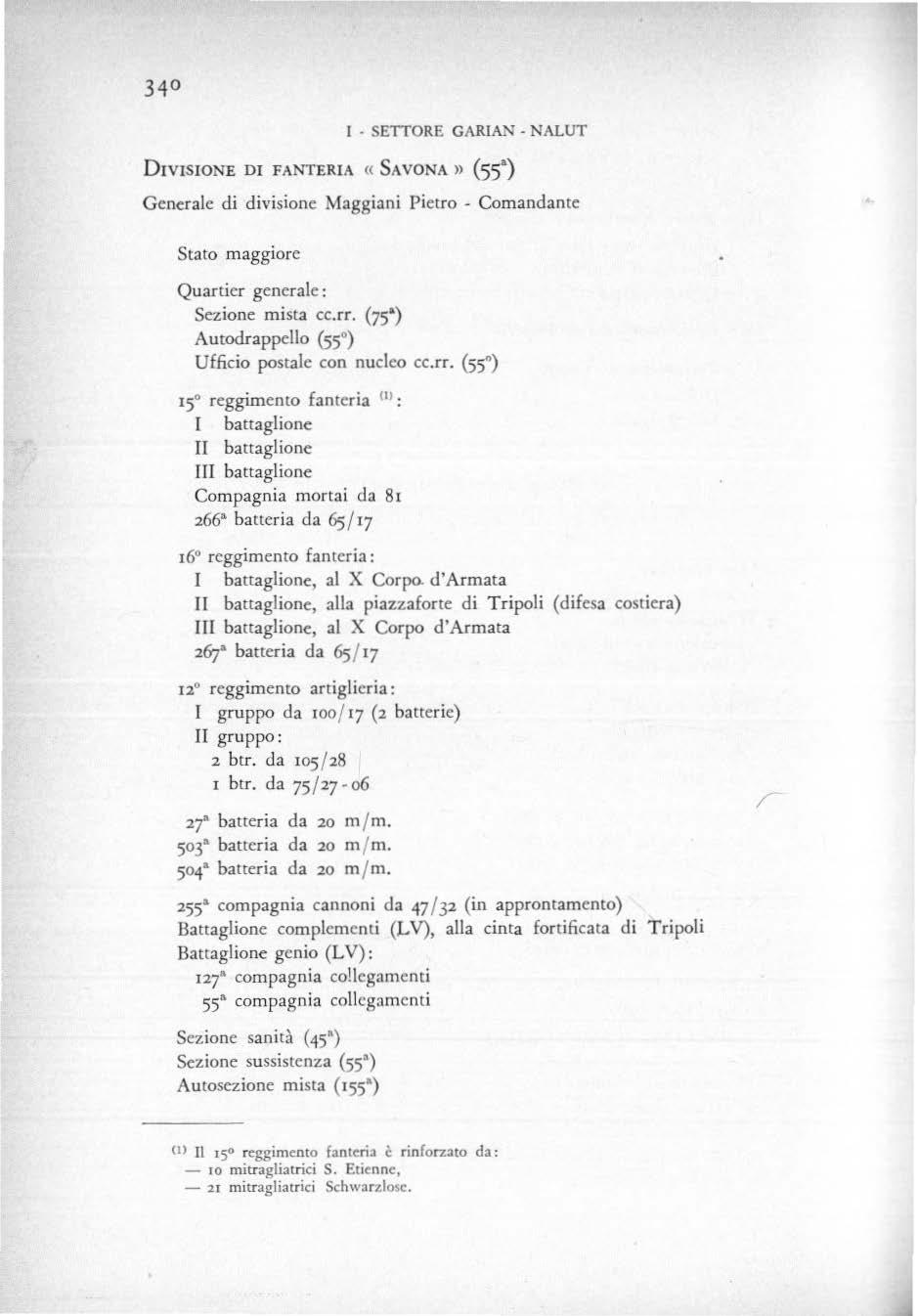

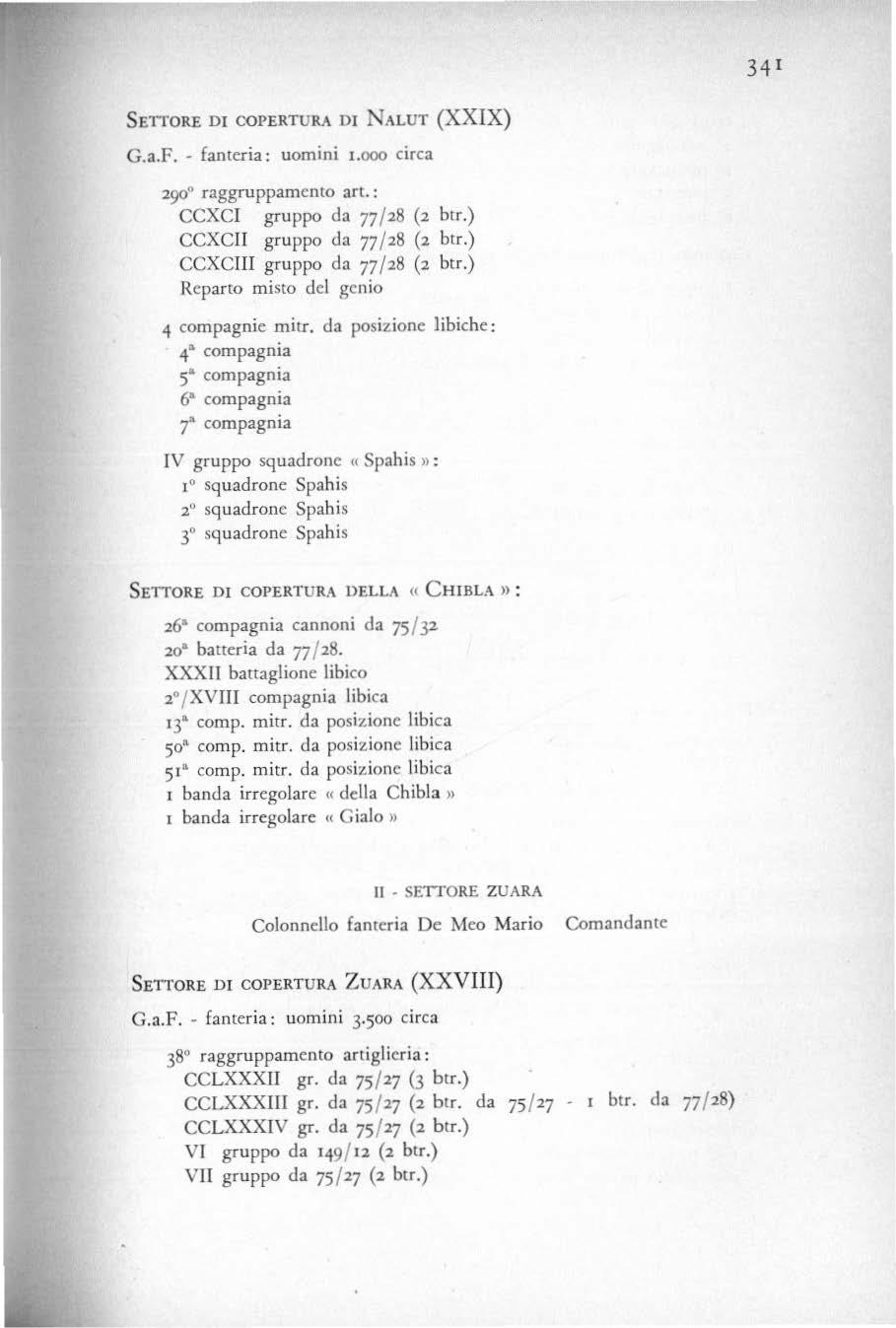

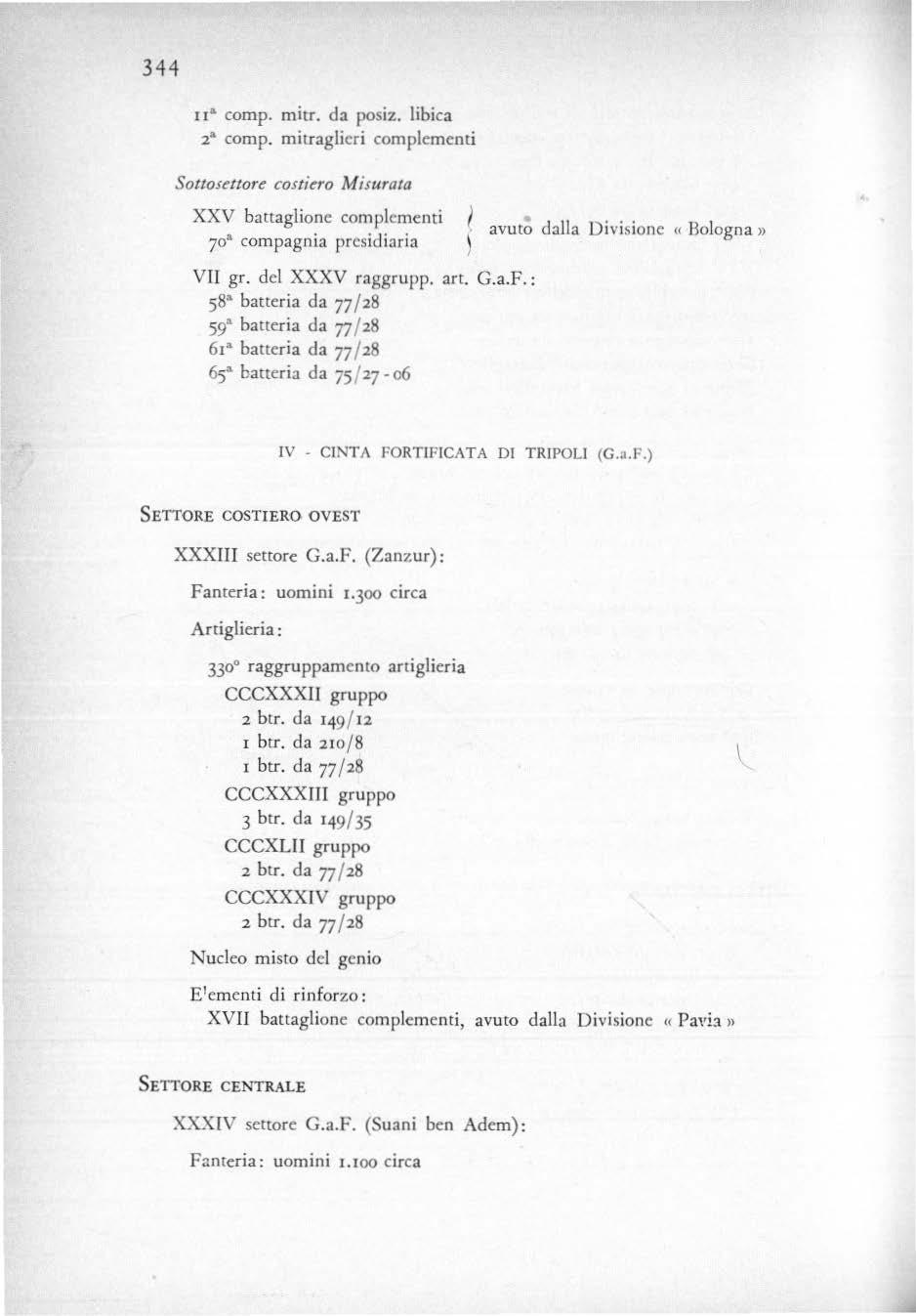

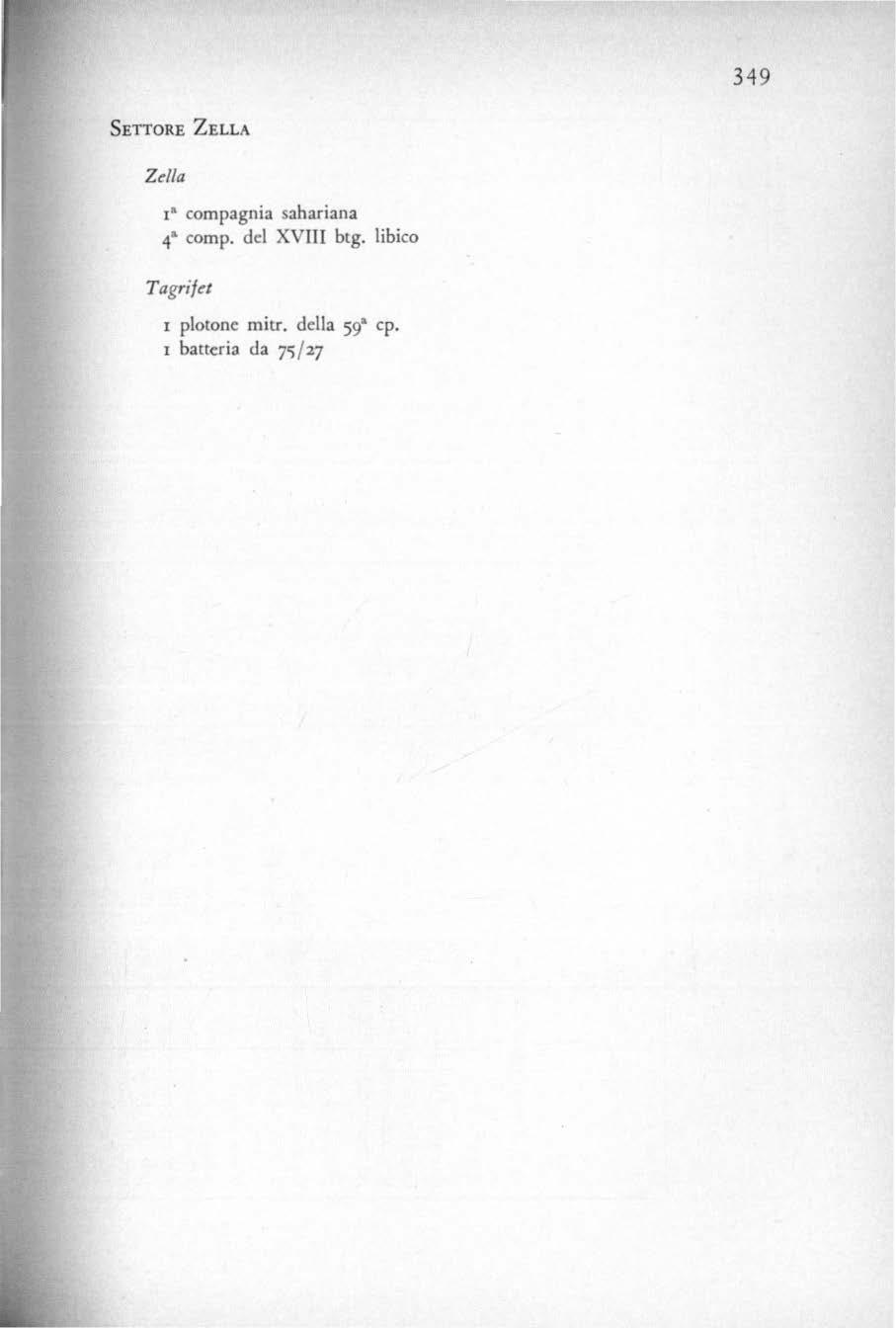

Schie r a m ento de ll e forze i t a l o- tedesc h e alla da ta del 2 4 fe bbrai o 1941. (Schizzo

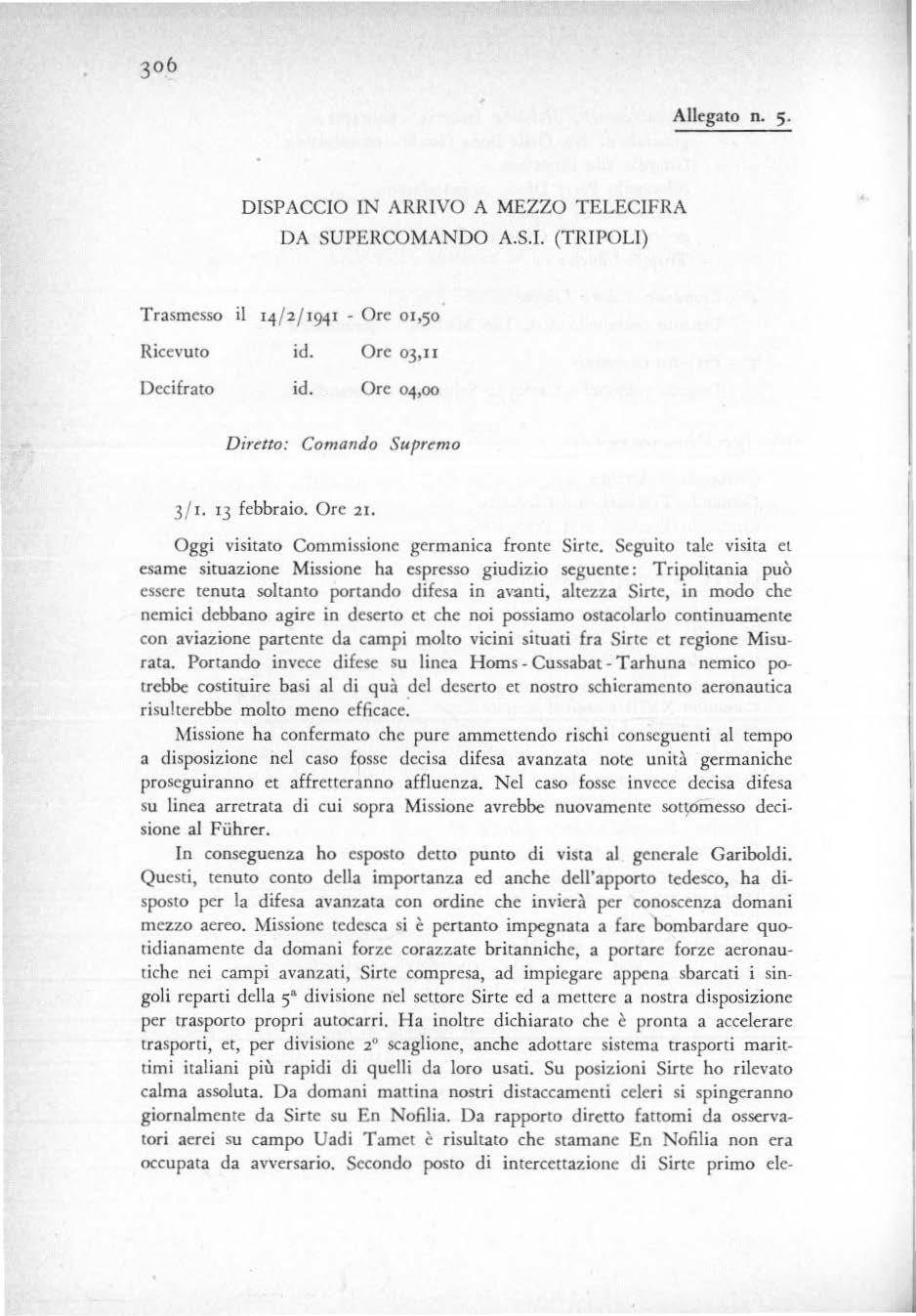

D'intesa con la parte ted esca, le linee generali della condotta della difesa erano state definite in base al criterio di schierarsi alla altezza di Sirte, in modo da costringere l'avversario ad attaccare con il deserto alle spalle, sotto la molestia continua della nostra

n. 1 ). av1azwne, partente dai vicini ca mpi dislocati fra Sirte e la region e di Misurata. In sintesi:

- posizione di arresto nella zona Sirte - Buerat- el H sun;

- linea prudenziale di raccolta: Homs- Tarhuna;

- se mplice vigilanza del campo trincerato di Tri poli;

- nucleo di protezione al Garian;

- normale copertura verso ovest;

- forze normali nel Sahara Libico , colonna autocarrata a Zella.

Da parte tedesca era stato preso l 'impegno di :

- bombardare quotidianamente. a iniziare dal 14 febbraio, le forze corazzate britanniche;

- portare forze aeree nei campi avanzati, Sirte co mpre sa;

- impiegare nel settore Sirte, appena sba rcati, i singoli reparti della 5a Di visione Leggera, usufruendo dei propri autocarri per il tra sporto;

- adottare per il trasporto della divisione di 2° scaglione il siste m a dei trasporti marittimi italiano, più rapido di quello usato dai ted eschi (allegato 11. 5).

In attesa che si perfezionasse il previsto pote nziamento dello scacchiere per la ripresa delle operazio ni, veniva assunto lo sc hieramento che qui so mmariamente si accenna e che risulta in mani era particolareggiata dallo schizzo n. 1 (Nostra situazione al 24 febbrai o 1941 ) :

Piazzaforte di Tripoli:

- Comando Superiore A.S. (gen. Gariboldi);

- Co m ando Tr uppe della Piazzaforte (gen. Spatocco) co n le Di visioni cc Brescia» e « Savo n a» e truppe de ll a Guardia alla Frontiera (G .a.F.) ;

- Comando Corpo T ede sco Africa (C.T.A.) (gen. Rommcl).

Caposaldo di Hom s:

- truppe della 10"' Armata, reduc i dalla Cire nai ca, agli ordini del comandante Divi sione << Sabratha » (gen. Della Bona).

Zon a Sirte- d Gheddaia:

-X Corpo d'Ar mata (ge n . Barbi eri) co n le Divisio ni << Pavia », « Bologna » e « Ariete », reparto caccia- carri tedesco e 16' raggruppam ento artiglieria, in corso di sbarco.

En Noftlia:

-g ru ppo es plorante tedesco, rinforzato da un nos tro nu cleo cele re , con ele menti spi nti in avanti, verso l'Arco dei F ileni.

Z ella e Hrm:

- presidi in corso di rinforzo (1).

Giarabu b, Cufra e Fe zza u :

- gli stessi presidi del dicembre 1940 (2).

( t) V. schizzo n. 1: dislocazione Forze Sahara Libi co.

(2) V. sch izzo n. 1 e pagg. 56 e 59·

Le Divisioni del X C.A. nella Sirtica erano così distribuite:

- Divisione « Pa via» (gen. Zaglio) rinfo rzata con elemen ti anticarro e contr aerei, immediatamente ad est e a sud di Sirte. Un distaccamento a Gars Bu Hadi , circa 20 km a sud di tale località. A cavaliere della rotabile era stato disposto un reticolato e un campo minato di circa 4 km; sul resto del fronte, per u no sviluppo complessivo di circa 10 km, erano in allestimento sistemazioni difensive e capisaldi;

- Divisione « Bologna >> (gen. Maggiani ) schierata a ca pisaldi fronte a sud lungo la rotabile ad ovest di Sirte, co n elementi celeri in esplorazion e fino all'Dadi T amet;

- Di visione « Ariete >> (gen. Baldassarre) a Buerat, con un distaccamento tra Buerat e il campo di aviazione di el T amet e un seco ndo distaccamento a el Gheddaia. In vista dell'impiego mobil e cui era des tin ata insieme alla s• Divi sione Leggera tedesca, era pe rò prevista la sua sostituzione co n la Divi sio ne « Brescia >> .

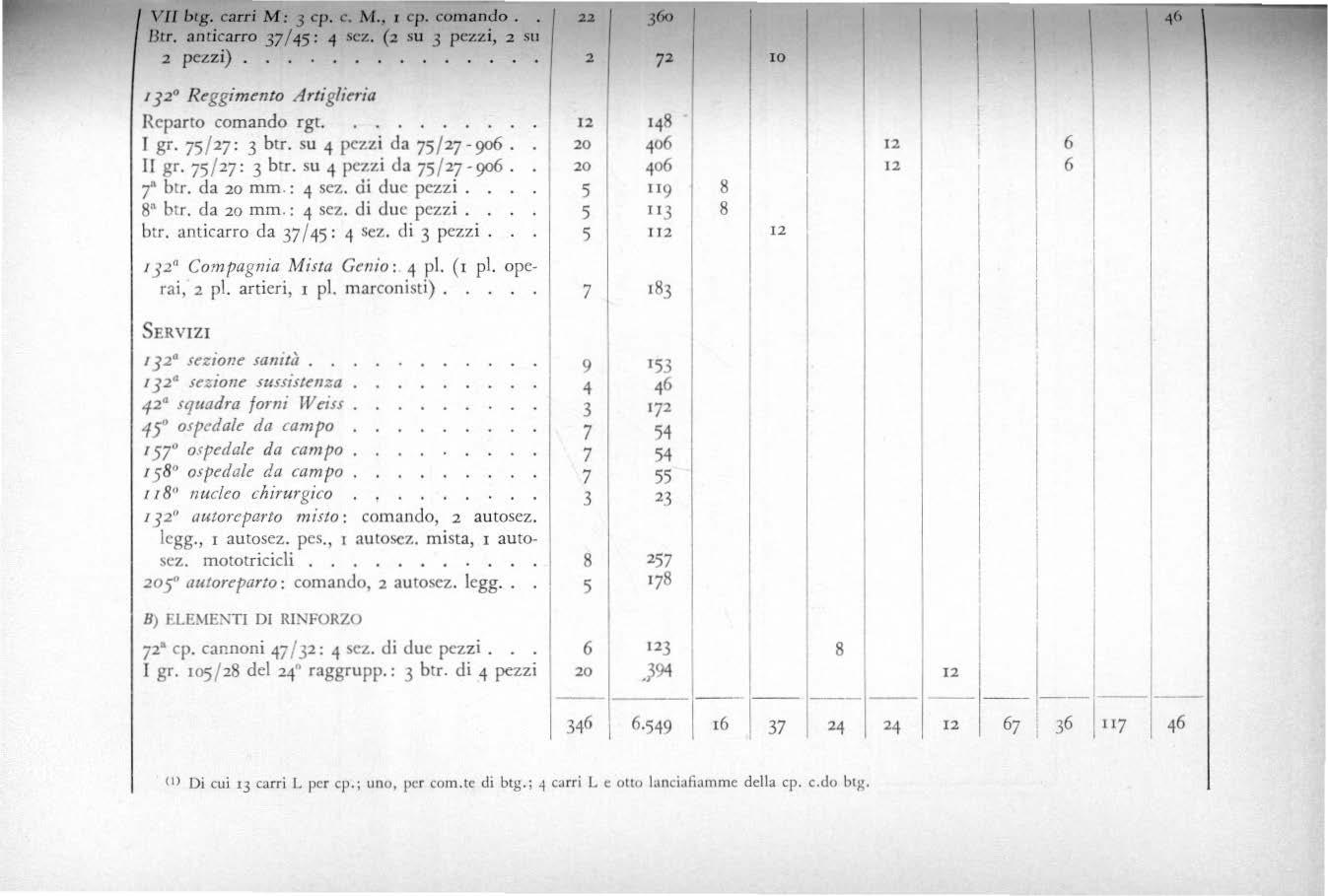

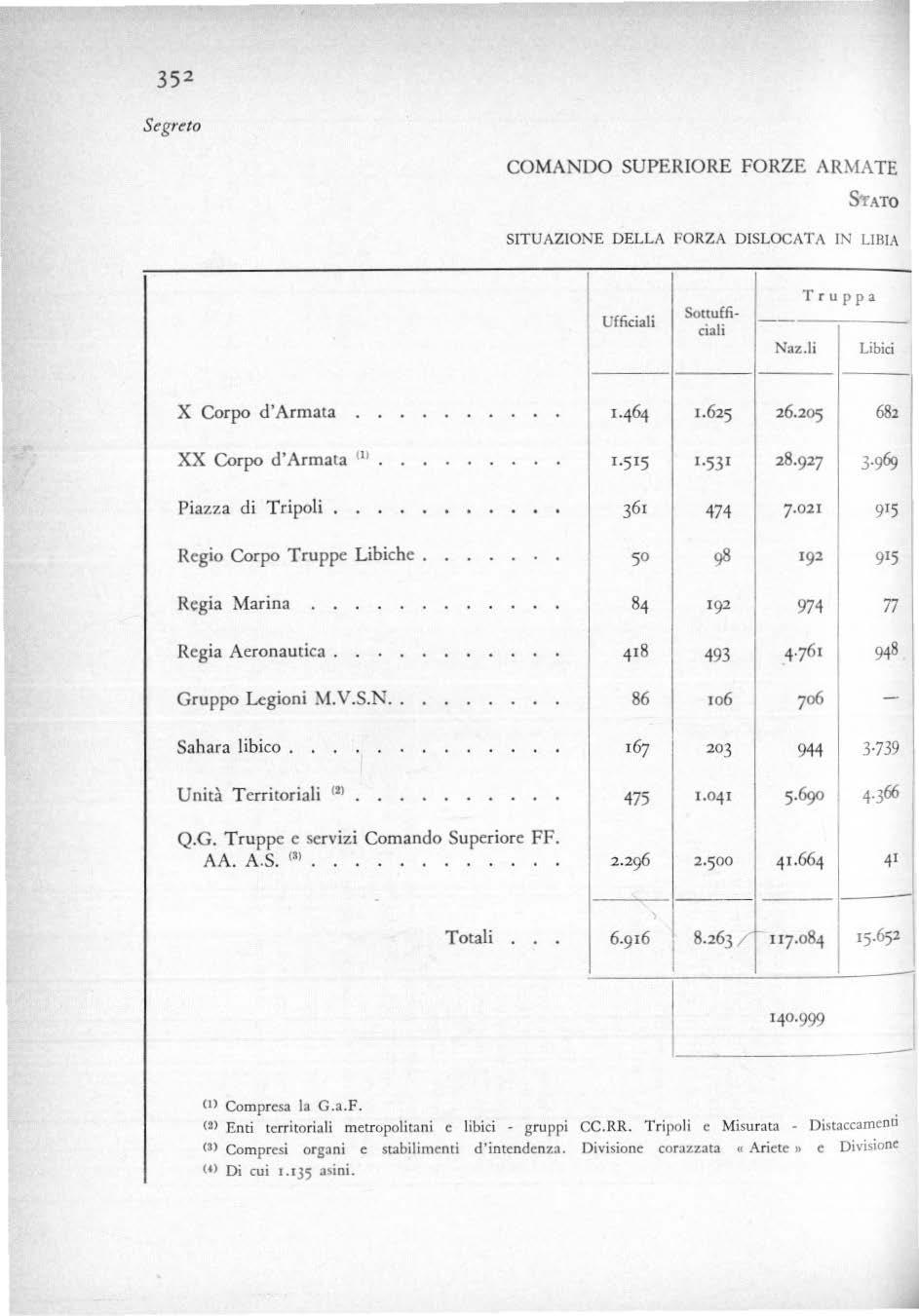

La co n sistenza num erica delle forze italiane in Libia alla data del 20 febbraio era di 5900 ufficiali e 123075 sottufficiali e truppa. Disponevano complessivamente di 5449 mitragliatrici, 1037 can noni, 209 carri armati e autoblindo. Per i trasporti disponevano di 7464 quadrupedi, 5270 automezzi ( di cui 1284 inefficienti) e 1714 motomezzi (di cui 424 inefficienti) (allegato n. 6).

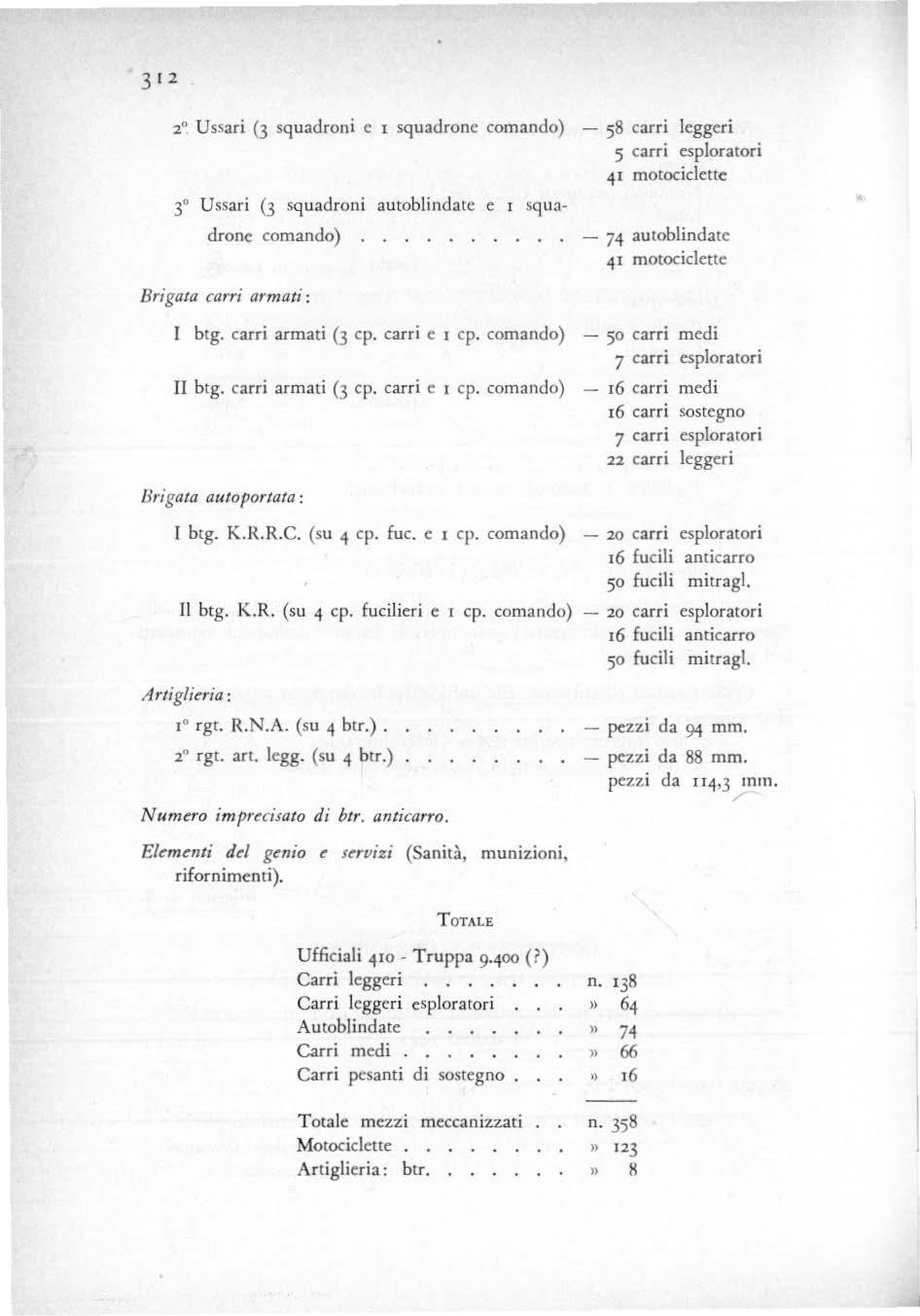

La 5a Divisione Leggera tedesca, in corso di sba rco a Tripoli , aveva la seguente form azio n e: Comando Division e (gen. Streich); A 1(1,7, (A/1/(t J 1/ )/)O [1RR.I

1 gr up po esploran te (2 cp au tob lind o, r cp motociclisti , I cp. armi pesanti);

2 gruppi « caccia- car ri », ciascuno su 3 cp. di 9- 12 pezzi anticarro (da 50 o da 37 m m ): in totale 30 carri armati mod. 3, con carrello per il tr asporto in terreno sabbioso;

2 battaglioni m itraglieri motorizzati, con efficaci armi anticarro, 1 cp. pionieri per btg., tutti su automezzi bli nd ati; r gruppo misto contraereo (pezzi da 88 e da 37 mm);

15 colonne d i rifornimento.

La Divisione contava in totale 9300 uomini , 2000 automezzi, 1 1 I pezzi anticar ro.

All a stessa data del 24 febbraio le forze aeree italo- tedesche prese nti in Tripolitania assommavano a 231 apparecchi ( 151 i taliani e Bo tede sc hi) di cui 193 (113 italiani e So tedeschi) efficie n ti. Era pre-

vista l'affluenza di altre forze fino a un totale di 226 aerei italiani e 100 tedeschi.

L'aviazione poteva disporre in Libia dei seguenti campi:

- Bir Dufan (sud- ovest di Misurata) bene attrezzato ed efficiente: vi facevano scalo gli Stukas, dopo essersi riforniti di bombe a Trapani. I n via di allestimento un deposito sul posto;

- El Tamet e Sirte (campi avanzati): funzionamento come sede di piccoli reparti da caccia e da ricognizione italiani e come eventuale appoggio per formazioni italiane e tedesche;

- En Nofilia: io corso di organizzazione.

Erano inoltre in corso le predisposizioni per la sistemazione di reparti aerei italiani a Bir Dufan , Tauorga (sud di Misurata) e Misurata.

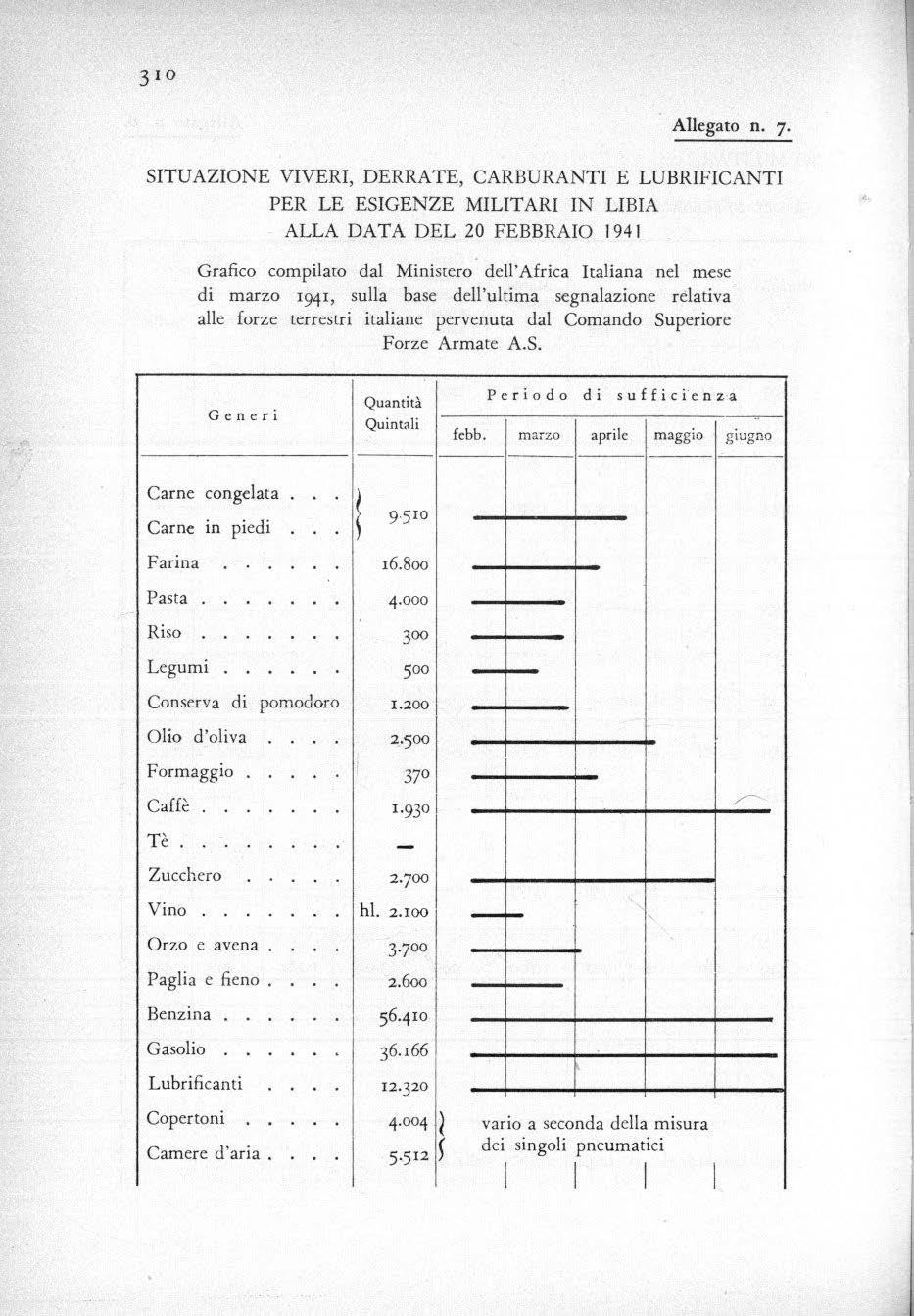

Per completare il quadro della situazione in Tripolitania dopo l'arresto della prima offensiva britannica si reputa interessante riportare i dati relativi alle scorte viveri , derrate, carburanti e lubrificanti per esigenze militari alla data del 20 febbraio 1941 , quali risultano dal grafico compilato dal Ministero dell'Africa Italiana nel mese di marzo dello stesso anno (allegato 11. 7). Tenendo conto delle più che limitate risorse locali, ne risulta con chiara evidenza la stretta dipendenza non soltanto della capacità operativa delle unità ma persino della vita stessa degli uomini, dal flusso dei rifornimenti dalla madrepatria, per la via di comunicazione mediterranea.

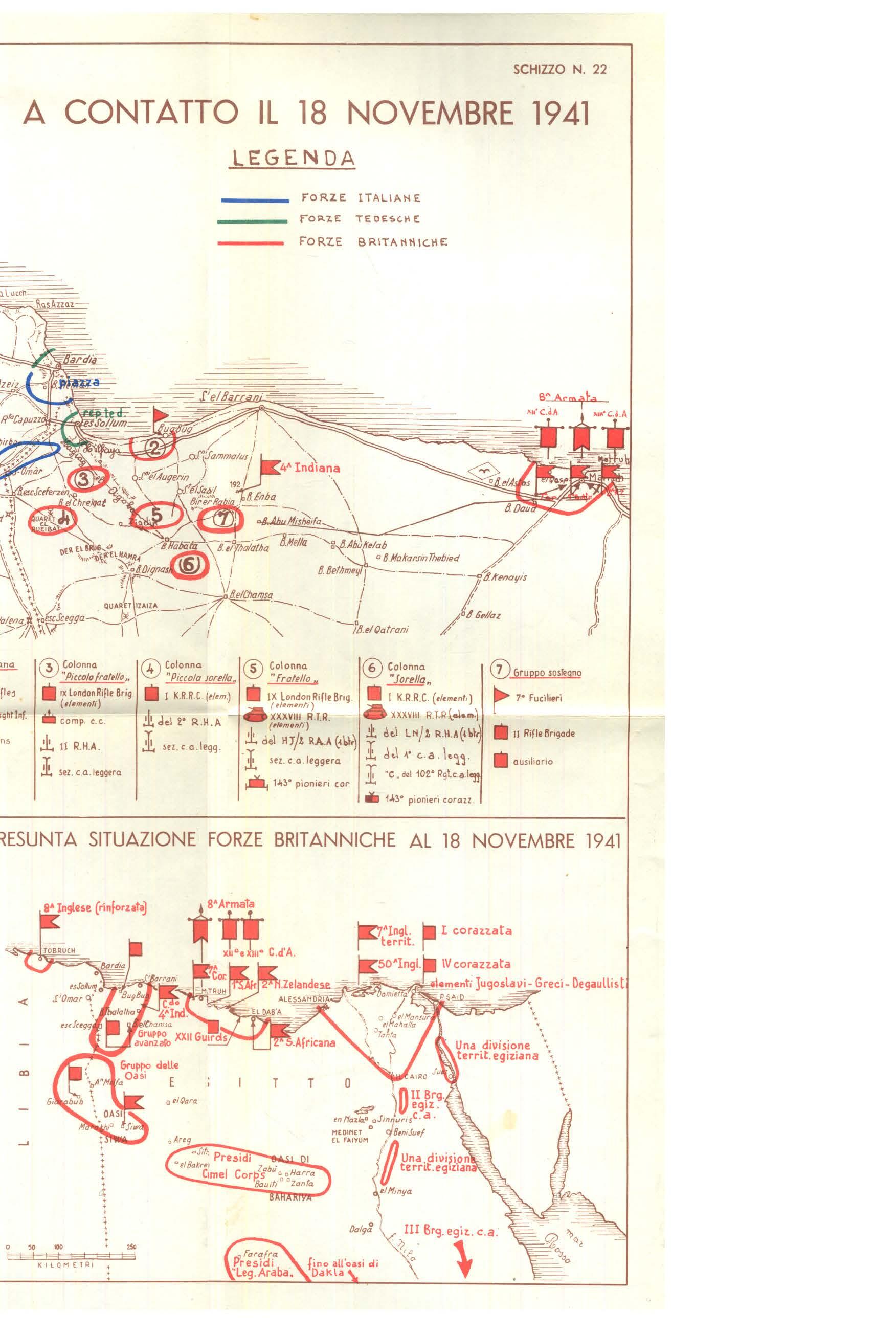

Sc hi eram ento e co n sist en za f orze britan nich e a fin e f ebb raio

19 4 1. (Schizzo n. 2 ).

In base alle notizie in nostro possesso, la dislocazione delle forze avversarie alla data del 28 febb r aio risu l tava la segue n te:

- tra el Agheila e Marada: Gruppo di sostegno e un reggimento autoblindo;

Corazzata (2); di Agedabia: reparti ANZAC (1) e 4" Divisione

- a sud

(r) ANZAC = nom e attribuito durante la prima guerra mondiale all' (( Australia - Ncw Zealand Army Corps »

(

2) La cost ituzione organica del le divisioni corazzate inglesi, secondo dati in quel momento in possesso dd SIM è riportata n. B.

- nel sud Bengasino: 7" Divisione Corazzata e Brigata « Liberi Francesi » (un btg.);

-tra Bengasi e Derna: 2 ° Corpo ANZAC (due D ivisioni);

- a Tobruch : reparti i mpr ecisati;

- a Bardia e Marsa Matruh: 6" Divisione inglese, Divisione neozelandese, Divi sio ne anglo- i ndian a, Divisione polacca;

- nella zona del D elta: D ivisione Corazzata inglese, Divisione Motorizzata inglese « London », Divisione inglese, Divisione ANZAC, Divisione i ndiana, Divisione neozela nd ese, elementi di nazionalità varia;

- nella zona del Canale: D ivisione anglo- indiana, reparti inglesi imprecisati vari;

- in P alestina: 81 Divisione inglese, 1 Divisione australiana.

In una sua relazione del se ttembr e '41 il gen. Wavell, Comandante in Capo delle Forze Britanniche del Medio Oriente, così prospettava la dislocazione dell e truppe alla propria dipendenza, al termine della prima offensiva in A.S. (I):

- in Cirenaica:

.

1 Division e Corazzata;

6• Divisione australiana;

.

-in E gitto :

2 3 D ivisio ne Corazzata;

r• D ivisio ne n eozelandese;

6.. Di visio ne inglese (in corso di formazi o ne);

I a brigata polacca;

- in P alestina:

.

1 Di visione australiana;

9" D ivisio ne australiana;

.

- in Africa Orientale Italiana:

4" Divi sio ne indiana

s• Divi sione indiana

r "' Divisio ne sud- af ri cana

u • Divisio ne africana

12• D ivisione africana

} sul fronte di Ch er en nello scacc hiere Giub a

(x) Re lazione del gen. Wavell sulle ope raz ioni nel Medio Oriente, trasmessa in data 5 sette mbr e 1941 al Segretario di Stato per la Guerra, pubblicata nel Supplemento di cc Th e Londo n Gaz ettc » del 2 luglio 1946.In merito all'efficienza di queste unità il gen. W a veli faceva presente che :

- la 7" Divisione Corazzata, dopo otto mesi di attività operativa , era meccanicamente incapace di muovere ulteriormente e doveva pertanto essere momentaneamente considerata non disponibile come unità combattente;

- la 2 • Divisione Corazzata, giunta dal R eg no Unito il r '' gennaio, si componeva di due reggimenti carri pesanti « Cruiser», due reggimenti carri leggeri e un gruppo sostegno;

- delle tre Divisioni australiane, la 6• aveva preso parte alla intera campagna cirenaica ed era quindi agguerrita: era co mplet amente equipaggiata e non aveva sofferto gravi perdite. La t era ancora in corso di organizzazione e la 9", arrivata di recente, era assai deficiente di materia le;

- la Divisione n eozelandese era bene addestrata ed equipaggiata;

- la 6• Divisione inglese, addestrata per operazioni di sbarco co ntro il Dodecaneso italiano, mancava di artiglieria e delle armi di accompagnamento;

- la Brigata polacca non era al completo di material i.

Contrastanti indicaz io- Alla fine di febbraio si era ancora incerti, ni su g li orien tam enti o p erativi b ritannici.

da parte italiana, sui propositi operativi dell'avversario: se cioè intend esse proseguire l'offensiva, mirando alla conquista dell'intera Lib ia. Erano trascorse alcune settimane di inattività, dopo le ultime azioni nel sud bengasi no ma questo non costituiva una sicura indicazione poiché il Comando britannico aveva già dato prova di curare estremamente la preparazione logistica di ogni successivo atto offensivo, anche a scapito della continuità. La rapida sostituzione dei reparti più logorati nell'avanzata e l ' intenso afflusso di materiali ri levato dai nostri organi informativi, potevano avvalorare l'ipotesi di una prossima r ipresa offensiva che d'altronde doveva risultare allettante, oltre che per la legge dello sfruttamento del successo, anche per la prospettiva del congiun gimento con le simpatizzanti guarnigioni del Nord Africa francese. Contro questa ipotesi si doveva però tener conto delle gravi difficoltà d'ordine logistico (e conseguentemente anche operativo) di

una sollecita ripresa offensiva a tanta distanza dalle basi di partenza. Altre indicazioni provenivano inoltre dallo sviluppo degli avvenimenti nel Vicino Oriente che andavano assumendo carattere palesemente preoccupante. L'incombente minaccia, ormai chiaramente percettibile, delle forz e tedesche nell'Egeo doveva essere indubbiamente di natura tale da indurre il gen. Wavell a considerare sfav orevolmente un maggior impegno delle propr1e forze verso ponente, nel momento stesso in cui forse l'apertura di nuovi fronti poteva co mpromettere il dominio del Mediterr aneo Orientale.

Il notevole movimento di navi n ei porti di Tobruch e di Bengasi dimostrava bensì che il Comando britannico stava provvedendo a portare avanti le principali basi logistiche ma il fatto non costituiva una prova determinante né per l ' una né per l'altra ipotesi.

Il gen. Wavell considerava a sua volta improbabile una ripresa offensiva delle forze dell'Asse prima della m età di aprile. Ritene va anzi che non potesse verificarsi prima del maggio, quando le sue unità dislocate in Cirenaica avrebbero ormai raggiunto un considerevole grado di co nsolidamento (1).

Dal War Offìce era stato informato che a partire da ge nnaio sarebbe giunto al Medio Oriente dagli Stati Uniti un rifornimento di 3000 veicoli al mese e aveva fondato i propri piani per l'organizzazione delle truppe e per le operazioni sull'arrivo di questi mezzi (2).

Sperava inoltre di poter ritirare e trasferire in Cirenaica una delle ci nque divisioni impegnate nell 'Africa Orientale Italiana (la 4• o la s• indiana) non appena caduta Chercn e concl usa la battaglia in Eritrea.

(1) A metà febb raio il Servizio informazioni britannico itl ltaHa e ra completamente al buio circa la eventualità dell ' invio di forze tedesche in Libia e non sospettava neppure che truppe tedesc he si trovassero già in viaggio verso quello scacchiere. (Gen. Wavell, Relazione citata).

(2) << ••• Durante i primi quattro in realtà, gi un se meno della m età dc i veicoli promessi (2341 in gennaio, 2094 in febbraio, 725 in marzo, 705 in aprile) » (citata Relazione del gen. Wavell).

Varianti nella dipend en za e ne ll o schieram ent o de lle uni tà ital o - tedesche nel la prima metà di marzo. Occup az ion e di M arada.

(Schizzo 11. 3).

Il 7 mar zo la D ivisione Corazzata « Ariete >l passava di fatto alle dipendenze d'impiego del Comando d el Corpo Tedesco in Africa. n giorno 9 raggiungeva la nuova dislocazio n e ad est di En Nofilia, dietro alla 5' D ivisione Leggera. Questa era raccolta n ella zona di Arco dei Fileni ed aveva distaccato il 33° gruppo caccia- ca rri, insieme al nucleo celer e italia no Santamaria, a sbarra m en to della stretta di Mugtaa, lim i t ata a sud dalla Sebca Chebira (1).

Il 10 marzo veniva costituito un Ufficio di Collegamento presso il Comando del C.T.A. con a capo il gen. Calvi di Bergolo. Lo stesso giorno il gen. Rommel informava verbalmente il gen. Gariboldi del proposito di creare una più favorevole situazione per la progettata offensiva: si trattava di assicurarsi il possesso della strada el Agh ei la- Marad a quale base di partenza per l'attacco.

In realtà egli aveva già dato, il giorno precedente, disposizioni in tal senso alla 5' D ivisione L eggera e alla Divisione « Ari ete » : si av rà occasio n e di constatare come questo procedimento di decisione autonoma, senza il preventivo consenso del Co m ando Superiore, posto così sovente di fro n te al fatto co m piuto, non costituirà affatto un'eccezione nel sis tema di comando del gen. Rommel. Premesso che la zon a di Agh eila doveva essere consi d erata come una base di esplorazione, i compiti fra le due Grandi Unità erano stati così ripartiti:

- alla s• Divisione Leggera: riconoscere il campo di ba tta glia sulla linea el AgheilaMn Giofer, allo scopo di assicurare la prevalenz a della nostra esplorazione terrestre;

. occupare M arada con un reparto di co m battimento rinforzato italo- tedesco (2);

. tenere sotto osservazione la pista M n Giofer- Marada, rend endola sicura m e diante continua attività esplorativa;

(x) Scbca = stagno, pa l ude sal ina.

(2) 11 reparto inviato a di M::trada comprendeva: una compagnia di formazione su Lre plotoni con armi an t icarro da 37• mitragliere c fuciloni da 20 mm. ; una sezione contraerei da 20 mm.; una batteria da 75 / 27; una sez io ne radio, un nudco automezzi e servizi

assicurare la difesa della postzwne principale, ad ovest di el Agheila, con il sostegno di una forte riserva mobile, destinata a reagire controffensivamente ad ogni tentativo di aggiramento da sud;

- alla Divisione « Ariete » : tenersi pronta con il grosso sulle posizioni di B. el Haddadia- B. Gahela per impegno offensivo in direzione sud - est od est;

. sistemare a difesa la zona assegnata verso sud e sud - est, sulla linea: q. 91 di B. Scemmer - q. n8 di Oglet ed Dornran - q. 100 di B. el Mueinia.

La ricognizione aerea doveva agire in stretta collaborazione con le unità esploranti terrestri.

Il 13 marzo Marada veniva occupata da un reparto misto ita1otedesco, senza entrare in contatto con l'avversario. Lo stesso giorno il gen. Rommel trasferiva il proprio Comando a Sirte. Il 16 marzo il Comando del Campo Trincerato di Tripoli assumeva la denominazione di Comando XX Corpo d'Armata, conservando le attribuzioni e la giurisdizione in atto.

Nel periodo qui considerato la situazione militare in Libia si inquadra nella più vas ta cornice del Teatro di Operazioni M editerraneo. Converrà pertanto procedere a una rapida rassegna degli avvenimenti in Grecia, Bulgaria e Jugoslavia, sullo sfondo dell'ampio panorama strategico di cui sono parte integrante. Si accennerà inoltre alla situazione aero - navale del momento nel Mediterraneo, come elemento essenziale dell'attività operativa in A.S. e infine agli eventi de Il' Africa Orientale Italiana nel primo trimestre del 1941, i nteressanti per l'indiretta connessio ne che ne risulta con la disponibilità di forze britanniche per il Medio Oriente.

Evoluzione del rapporto russo-germanico.

Occorre risalire alle origini degli attriti e dei reciproci sospetti che n el corso del 1940 si era no andati sviluppando fra i due eterogenei contraenti del Patto firmato a Mosca il 23 agosto 1939, alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale, strumento fondamentale e in dispensabile dell'iniziativa bellica della Germania.

Nel giugno 1940, m entre le forze tedesche erano im peg nate a fondo nella campagna di Francia, l'Unione Sovietica aveva proceduto all 'occupazion e della Lituania, seguita da quella dell'Estonia e della Lettonia. Nel P rotocollo Segreto allegato al Patto, la L ituania, confi nante con la P russia Orientale, era stata inclusa nella sfera d ' infl uenza tedesca: l'unilaterale decisione n on poteva non provocare il risentimento di H itler.

Il 26 giugno da Mosca era stato lanciato un ultimatum alla Romania : si esigeva la restituzione della Bessarabia e la cessione della

Bucovina settentrionale, a titolo di riparazione delle i n gius t e appropriazioni del 1918. All'accettazione della Romania seguiva l 'i mmediata occupazione dei te r ritor i con il risultato di una palese min accia co ntro i vicini campi petroliferi romeni la cui disponibilità era asso- :. lutamente indispensabile alla Germania per la co ndotta della guerra.

L a reazione di Berlino non si fece attendere. Dopo poche se ttiman e venivano rinforza te le truppe di occupazione della Polonia, particolarmente nella regio n e sud- orientale, co n 2 divisioni corazzate e I O divisioni di fanteria fatte affluire dall'Occidente: un valido ammonime nto contro eve n tuali vellei t à aggressive della R ussia verso la Romania. Seguiva poi l'invio di un con sistente corpo di sicurezza in Romania, per la diretta protezione (specie contraerea) dei pozzi petrolife ri , così dalle offese russe come da eventuali attacchi britannici, prove ni enti d all e basi del Medio Oriente (Creta, Cipro)

In quest 'a tm osfe ra di sospetti e di risentimenti cominciava a prender corpo , in settembre, l'idea dell'aggressione all'U nione Sovietica, con obiettivo l'annientamento dell'Armata Rossa.

E' del I8 dicembre la direttiva del Fi.ihrer: « ... le Forze Armate tedesche debbo no tenersi pron te ad annientare la R ussia nel corso di una rapida campag n a, prima della fi n e della g u erra co n l'Inghilterra ... ».

Mentre negli uffici dell' OKW si lavorava già intensamente alla preparazione del colossale piano della campagna, conver sazioni diplomatiche venivano co n dotte fra i due Governi, senza risultati concreti, allo scopo soprattut to di ma sc herar e i segreti intendime nti aggressivi. Al termin e di co lloqui svoltisi il IO dicembre a Berlino con Molotow, il comu ni cato finale parl ava di cc scambio d'idee, svoltosi in un'atmosfera di reciproca fiducia » che aveva condotto cc alla reciproca compre nsione di tutte le importanti questioni che interessano la G ermani a e l'U n ione Sovietica >>. In realtà, dalle dichiarazioni dei partecipanti tedeschi risulta che la Russia si era mostrata prope n sa a sottoscrivere il Patto T ripartito. Ad un acce nno ad un eventu ale i nterve nto germanico nei Balcani in appoggio dell'Italia, senza sollevare obiezioni, Molotow aveva contrapposto lo sta bilimento di un ' influenz a r ussa in Bul gar ia , analoga a quella . tedesca in Romania. I tedeschi avevano l asciato cadere la cosa.

In quanto alla « reciproca fiducia » è molto sig nificativa la segue nte disposizione che figura nella Direttiva n. 18 di H itler, in data 1 2 dicembre:

cc Si è proceduto all'avvio di conversazioni politiche co n l'obiettivo di chiarire quale sia l'atteggiamento della R ussia per l'imme-

diato futuro. Indipendentemente dai risultati di queste conversazioni tutti i preparativi per l'Est in merito ai quali sono già state date precise istruzioni verbali saranno continuati» (1).

Non risulta che la Russia coltivasse analoghe velleità offensive, almeno a breve termine.

L'attacco italiano alla G recia, nell'ottobre 1940, era riuscito particolarmente sgradito a Hitler in quanto in contrasto con il proprio programma di pressioni sui paesi balcanici che considerava compresi nella sfera d'influenza della Germania.

L'insuccesso militare italiano induceva poi Hitler ad intervenire direttamente, non tanto o non solo per l'opportunità di sostenere l'alleato fascista quanto per l'assoluta necessità, in vista di una campagna dell'Est, di eliminare i n via preliminare il pericolo che gli Alleati, accorrendo in soccorso dei Greci e stabilendosi solidamente in Macedonia, potessero rappresentare una grave minaccia alle spalle delle armate destinate ad operare contro la Rus sia. Era ancora vivo il ricordo della vitale funzione di Salonicco nella fase risolutiva della prima guerra mondiale. Si può pertanto affermare che non fu il fatto materiale dello sbarco inglese in Grecia a provocare l'azione tedesca nei Balcani ma la preoccupazione che questo potesse avvenire.

Era nato così il piano di operazioni, tendente ad assicurare il possesso della costa della Tracia meridionale, fra Salonicco e Dede Agac (Adrianopoli).

La 1 2 • Armata tedesca (gen. List) che disponeva di un Gruppo Corazzato (gen. Kleist) doveva entrare in Bulgaria e attaccare la Grecia sulla cosiddetta « linea Metaxas », naturalmente forte e robustamente organizzata, per aprirsi poi con le due al i, rispettivamente, su Salonicco e su Dede Agac.

Accadd e poi che alla vigilia della data stabilita si verificasse un colpo di stato a Belgrado, che portava a coinvolgere nel conflitto anche la Jugoslavia, contro le precedenti previsioni di neutralità, imponendo una immediata correzione del piano iniziale. Il Gruppo Corazzato Kleist della 12" Armata veniva immediatamente fatto convergere verso Belgrado, mentre si improvvi sava la costituzione di una 2• Armata (gen. v. Weichs) che penetrava in Jugo slavia dal Nord. Contemporaneamente si sollecitava il concorso attivo dell 'Italia.

La situazione 1n Dopo la controffensiva greca del gennaio Grecia 1941 che aveva portato l'avversario a Klysura, il fronte greco- albanese appariva momentaneamente stabilizzato.

A m età gennaio 1941 , in seguito ad ordine del War Cabinet, il gen . Wavell si recava ad Atene per trattare l'invio di forze corazzate, artiglieria da campagna, artiglieria anticarro e cannoni contraerei a sostegno della difesa di Salonicco e della Macedonia, contro un'ormai prevedibile aggressione tedesca. L'offerta fu declinata perché il Governo greco temeva che lo sbarco di truppe britanniche in territorio ellenico potesse provocare l'intervento tedesco, prima ancora che si fosse in grado di fronteggiarlo.

La morte del Primo Ministro greco, gen . Metaxas, avvenuta il 29 gennaio, veniva a mutare sostanzialmente l'atteggiamento prudenzial e del Governo d'Atene. L'8 febbraio all'indomani cioè della conclusione della prima offensiva britannica in Cirenaica, il nuovo Governo chiedeva agli Inglesi di preci sare l'aiuto che il Comando delle Forze del Medio Oriente avrebbe potuto fornire in caso di attacco tedesco.

Il Ministro degli E steri del R egno Unito (Eden) si recava immediatamente ad Atene con il Capo dello Stato Maggiore Generale (ge n. Diii), il gen. Wavell e il generale di armata aerea Longmore e il 23 concludeva un accordo per il quale il Governo greco accettava il concorso britannico, nella misura ed alle condizioni propostegli. Si trattava dell'invio di una brigata corazzata, tre divisioni di fanteria e un a brigata indi pendente che avrebbero dovuto affluire in Grecia seco ndo la seguente successio n e:

- 1" Brigata Corazzata (della Div. Cor.), dall'Egitto;

- Division e di Fante ria neozelandese, dall'Egitto;

- 6.. Divisione di F a nteria australiana: dalla Cirenaica;

- Brigata Autonoma polacca, dall'Egitto;

- t Divisione di Fanteria australiana, dalla Palestina.

Il trasferime nto aveva inizio il 5 marzo e il primo scaglio n e sbarcava al Pireo il giorno 7· Era composto dal 4° regg. Ussari (carri leggeri), 3o regg. carri « Cruiser », 2 " r egg. artiglieria pesante, Ussari del Northumberland (anticarro), 3o sq. genio del Geshire e btg. motorizzato « Rangcrs >>.

Il successivo scaglione (Divisione n eozeland ese) giungerà nella terza d ecade di marzo. All ' atto dell'aggressione tedesca alla Grecia

dalla Bulgaria (6 aprile) la 6" Divisione australiana si troverà ancora in corso di affluenza e il movimento della Brigata polacca e della 7" Divisione australiana verrà sospeso.

Gli avvenimenti in Bulgaria. Ripercussioni in Turchia.

Ai primi di febbraio una crescente propaganda comunista tentava di ostacolare a Sofia l'avvicinamento della Bulgaria alla Germania e spingeva alla conclusione di un patto di mutua assistenza con l'U.R.S.S. Tale propaganda, efficacemente neutralizzata dalla diplomazia tedesca, non sortiva l'effetto sperato.

Di fronte ai progetti operativi tedeschi Re Boris sollevava seri dubbi in merito al contegno della Jugoslavia, nonostante l'esistenza di un patto di non- aggressione fra i due paesi. La Jugoslavia era in condizione di esercitare una seria minaccia sul fianco dell'attacco e la situazione interna del paese non consentiva di considerare con molto affidamento le assicurazioni del regime attualmente al potere, esercitato dall'avversata reggenza del principe Paolo. La Germania riusciva tuttavia a vincere le esitazioni: il I 0 marzo la Bulgaria aderiva al Tripartito e autorizzava ringresso di truppe tedesche nel proprio territorio che seguiva l'indomani, cinque giorni prima dello sbarco del primo scaglione britannico al Pireo.

Il r8 febbraio veniva pubblicata a Sofia e ad Ankara una dichiarazione comune turco - bulgara che assicurava l'astensione da qu alsiasi aggressione e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato fra i due paesi, in una atmosfera di reciproca fiducia.

Nella terza decade di marzo il Primo Ministro turco Saragioglu veniva convocato dagli inglesi a Cipro. L'incontro era stato preceduto da uno scambio di messaggi tra il Presidente Ineonu e Hitler in seguito ai quali Saragioglu doveva dichiarare che l'intervento della Turchia nel conflitto era impossibile, per insufficiente preparazione bellica, anche nel caso di aggressione tedesca alla Grecia.

Gli avvenimenti tn Jugoslavia.

L'inattesa adesione della Bulgaria al Patto Tripartito aveva destato grande impressione in Jugoslavia, già agitata in seguito al viaggio compiuto il 13 febbraio dal Presidente Zvetkovic a Bercbtesgaden, che aveva reso evidente l'inizio di una politica di adesione all'Asse e in seguito alla firma del patto turco- bulgaro.

L'ambiente militare, antitaliano e an ti tedesco e filobritannico, traeva vantaggio dalla nostra situazione di crisi in Africa e in bania per opporsi alle pressioni germaniche. Misure militari biamente dirette contro l'Asse erano state adottate negli ultimi pi, in netto contrasto con l'orientamento dei circoli politici sa bili.

Il 25 marzo la Jugoslavia firmava l'adesione al Tripartito ma due giorni dopo, alla vigilia del progettato attacco tedesco alla eia, gli elementi militari contrari all'Asse effettuarono un colpo di stato, deponendo il reggente principe Paolo e portando sul trono il principe Pietro, ancora minorenne. Il potere veniva assunto da un Governo di concentrazione capeggiato da Simovic, favorevole ghilterra. Come già accennato, la Germania decideva mente di procedere all'invasione del territorio jugoslavo, non appena pronte le truppe e i mezzi necessari: forze tedesche e italiane vano la frontiera, rispettivamente il 6 e il 7 aprile.

Situazione nava- La presenza dell'aviazione tedesca nel le nel Mediterraneo . diterraneo, dal gennaio 1941, era valsa mediatamente a limitare la libertà d'azione dell'Inghilterra in quel mare.

A parte i danni provocati alla portaerei « Illustrious », l'attiva presenza della Luftwaffe rendeva insicure le rotte verso le basi del Vicino e Medio Oriente, costringendo i convogli britannici destinati a portare rifornimenti e rinforzi in Egitto a compiere l'intero plo africano, con l'aggravante di trovare all'arrivo il Canale di Suez minato. La comunicazione diretta attraverso il Mediterraneo tava rischiosa anche per il passaggio di convogli occasionali.

Contemporaneamente, i sistematici bombardamenti su Malta mitavano anche le possibilità offensive britanniche ai danni dei vogli italiani verso la Libia. Ai primi di febbraio forze aeree sche erano state distaccate, come già visto, dalla Sicilia in A.S. ed una delle loro prime imprese era stato il minamento del porto di Tobruch. Anche il porto di Bengasi era stato ripetutamente bardato e minato.

Alla fine di marzo, nel corso di un'operazione che rientrava nel ciclo di attività navale contro i rifornimenti britannici per la Grecia, si verificavano due scontri di nostre forze navali con unità della flotta britannica: uno nelle acque dell'isolotto di Gaudo, a sud di

Creta, punto di transito dell'intenso traffico di uomini e di materiali in quel momento in atto fra l'Egitto e la Grecia; l'altro allargo di Capo Matapan, estrema punta meridionale della Grecia. Nella battaglia di Capo Matapan avevamo riportato gravi perdite: la nave da battaglia << Vittorio Veneto » danneggiata, tre incrociatori da ro.ooo tonnellate e due cacciatorpediniere affondati (con la perdita di quasi 3000 uomini), una torpediniera colata a picco in seguito ad urto contro una mina, due mezzi da sbarco tedesco silurati.

La dura sorpresa sofferta dalla nostra Marina a Matapan è da attribuirsi, oltreché al pieno dominio del cielo da parte dell'aviazione inglese nel Mediterraneo Orientale (r), alla efficacia del radar, il nuovo prezioso mezzo tecnico di cui erano dotate le navi avversarie (2).

Nel bilancio complessivo dello stesso ciclo operativo navale avevamo potuto segnare al nostro attivo l'affondamento di due incrociatori ( « Bonaventura » e « York ») e di quattro piroscafi inglesi, provocato negli stessi giorni e nella stessa zona da nostri sommergibili e mezzi d'assalto.

L e oper azioni in Afri- Dopo 55 giorni di aspri combattimenti, il 27 ca Orienta le I taliana. marzo, si concludeva nello scacchiere nord dell'Africa Orientale Italiana la battaglia di Cheren che decideva delle sorti dell'Eritrea e, sostanzialmente, di tutta l'A.O.I. (la Somalia, con Mogadiscio, era stata occupata dalle forze britanniche fino dal 26 febbraio).

(1) !'\ella •• Storia della guerra nel Mediterraneo >> (1940- 43) dell'amm. Bcrnotti - Ed. Vito Bianco, Roma, 196o - si afferma (pag. 154): « Le cause del disastroso insuccesso dell'operazione tentata dalla Marina italiana si compendiavano essenzialmente nella mancanza della cooperazione aero- navale, benché sia fuori dubbio che da parte dell'aviazione i taliana e tedesca fu messo il massimo impegno per agire in conformità degli accordi prestabiliti. Ma era un problema insolubile il coordinamento della ricognizione e della protezione aerea fra un'aviazione operante da basi lontane ed una forza navale che agiva nella zona di predominio aereo del n emico. Anche se le condizioni meteorologiche non avessero contrastato l'intervento delle aviazioni dell'Asse, nella 1.ona di Creta non sarebbe riuscito il concorso aereo ad una forza navale che doveva manovrare con piena libertà di moviment i, in relazione al contrasto strategico e tattico con le forze navali nemiche>> .

(2) La flotta inglese era munita di radiotelemetri che consentivano il tiro di notte. Tale mezzo in Italia era noto soltanto teoricamente e la sua realizza -

Questi avvenimenti rendevano libero l'afflusso dei rifornimenti britannici all'Egitto per il Mar Rosso, turbato solo, nell'ulti m o tratto, dagli attac chi aerei tedeschi sul Canale di Suez, soggetto anch e all'azione di minamento.

Contemporaneamente il Comandante in Capo delle Forze Britanniche del Medio Orie nte poteva prend ere in considerazion e il r icupero di alcune grandi unità, disponibili per l ' impiego in Afr ica Settentrional e.

Valutazione britannica d ella situazione politico - militare generale.

Da parte britannica la si tuazione politicomil itare generale alla fine di marzo veniva così sintetizzata:

- com pleta ripresa dai rovesci subiti n ella battaglia delle Fiandre ;

- sco nfitta dell'aviazione tedesca nella grande battaglia aerea d'I nghil terra e aggiornamento del piano d'i n vasio ne dell 'isola;

- neutralizzazione della potenza naval e italiana nel Mediterraneo;

- co nquista della Cirenaica, dopo anni entamento di un 'armata e dell'aviazion e italiana in A.S.;

- isolamento dell'A.O.I. e progressivo sgretolame nto delle locali forze d'occupazione italiane;

- consolidamento delle forze imperiali, grazie allo sviluppo d ell'attrezzatura industriale e della produzion e bellica, con largo appoggio americano.

Si riteneva infine ch e i nuovi impegni tedeschi nei Balcani av reb bero reso m eno probabi le l ' attuazione del piano d'i n vasione del l 'isol a.

zione pratica formava oggetto di st udio: << Dal 1935 gli studi per gli appar ecchi radar furono intrapres i presso l'Istituto El ettron ico d eli ' Accademia Naval e di L ivorno ma per le co ndizioni d'inferiorità nel campo industr iale la re alizzazione di questi importanùssimi strumenti non poté riuscire tempestiva. (Arnm. Berno tti: ope ra citata, pagg. 9 c 27).

P ot e n z iamento della Il 3 marzo, m entre Mussolini co n il geneLibia. rale Cavallero si trovavano in Albania, il gen. Guzzoni, Sottocapo. di Stato Maggiore G enerale e Sottosegretario alla G uerra, riuniva a Ro m a i tre Capi di S.M. delle Forze Armate per esporre i prevedibili sviluppi del conflitto con la Grecia, che si riteneva ormai in fase di risoluzione.

Considerato il possibile successivo evolversi della situazione, provocato dall'adesione della Bulgaria al Patto Triparti to avve nuta il I 0 marzo e con sidera ta l'eventu ali t à che i tedeschi , attraverso l a Siri a e la Palestina, potessero eserci tare, in p rosieguo di tempo un a efficace pressio n e sul Medi o Oriente, veniva ricon osci u ta la conseguente necessità di potenziare le nostre forze in A.S. per la riconqui sta della Ciren aica, prima, e successivam ente pe r procedere offensivamente verso l'Egitto. Era stata quindi esa minata la possibilità di inviare a Tripoli circa 6ooo au tomez zi e di arti colare in due arma te le forze che sare b bero affluite in Libia, da utilizzare eve ntu al men te anch e per l 'occ upazion e della Tunisia.

Lo stesso giorno 3 il gen. Guzzoni, in un colloquio con il generale von Rintelen , Addetto Militare germanico e Capo d ell a M issione ted esca d i collegamento presso il Comando Supremo italiano, comunicava alla parte tedesca ch e per l'offe nsiva tend ente alla riconqui sta della Cirena ica (prevista per il settembre, dopo la st agione calda) si sarebbe disposto in loco di 12 divi sioni, di cui 3 co razzate (1 italiana e 2 tedesche).

L 'i nd omani, 4 marzo, il ge n. G uzzo ni precisa va allo Stato M aggiore Esercito (Superesercito) e a l Ministe ro della Gu err a (Gabinetto) il programma di potenziamento delle forze della Libia. Indipend entemente dal con co rso dell e grandi unità tedesche, il prog ramma preve deva :

a) completamento delle divisioni di fanteria « Pavia», « Bologna », <<Brescia», « Savona », già della 5.. Armata, reintegrandole di tutti gli elementi precedentemente sottratti per il rinforzo delle unità della 10• Armata;