77 minute read

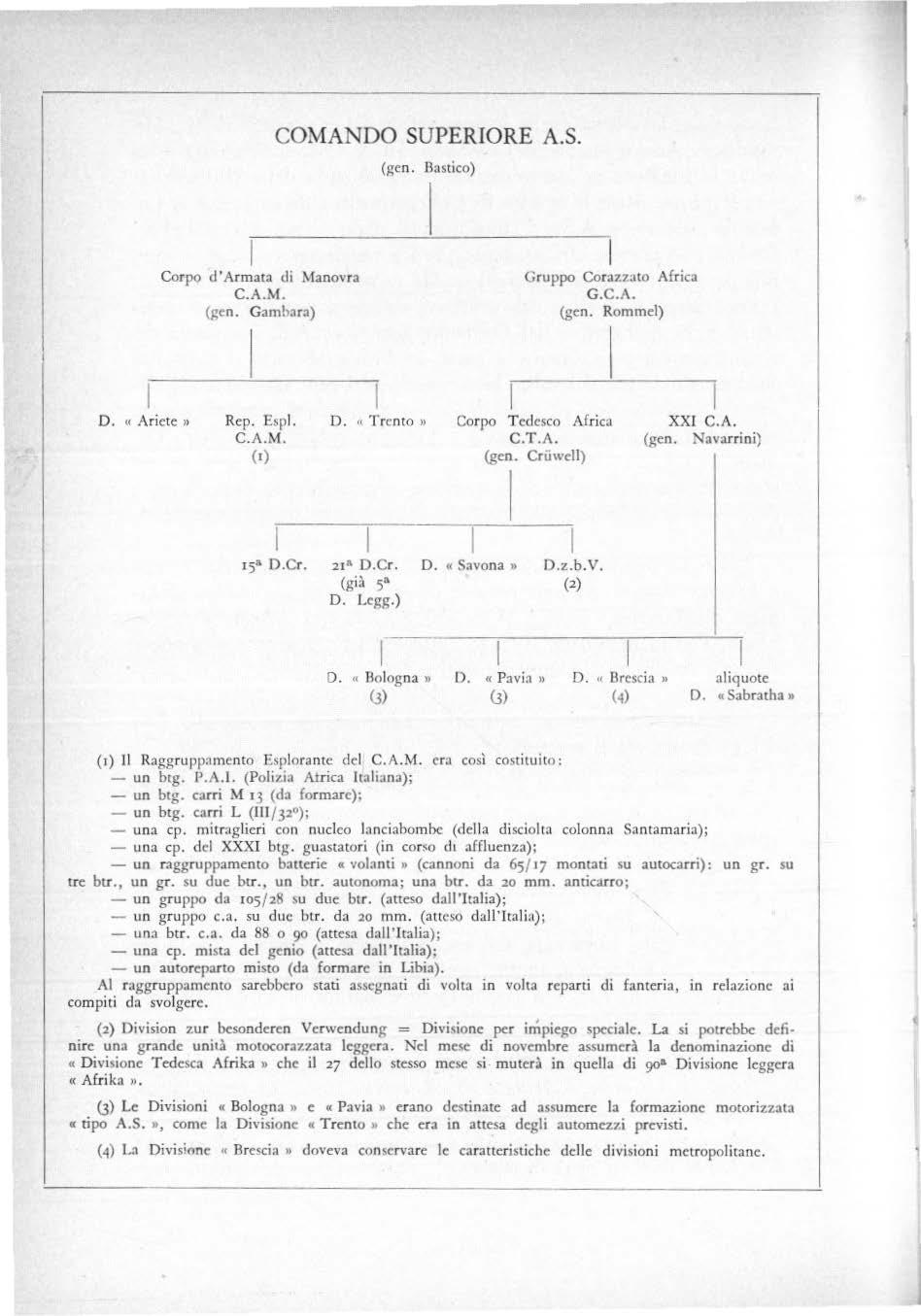

CO

MANDO SUPERIORE A.S.

(t) Il Ragg rup pamento Esplorante de l C.A.M. era così costituito:

Advertisement

- un btg. P.A.I. (Poli1ia Aìrica Italiana);

- un btg. carri M 13 (da formare);

- un btg. carri L (111/Jzo);

- una cp. mitragl ieri con nucleo lanciabombc (de lla disciolta colonna

- una cp. del XXXI btg. guastatori (in corso d1 affluenza);

-un raggruppamento batterie «volanti» (cannoni da 65 / 17 montati su autocarri): un gr. su tre btr., un gr. su due btr. , un btr. autonoma; una btr. da 20 mm. anticarro;

- un gruppo da 105/28 ;,u due btr. (atteso dall'Italia);

- un gruppo c.a su due bt r. da 20 mm. (attC>O dall'ltali:1);

- btr. c.a. da 88 o 90 (attesa dall'Italia);

- una cp. mista del genio (attesa dali 'Italia);

- un autoreparto misto (da formare in Libia). Al raggruppamento sarebbero stati assegnati d i volta in volta re pa rti di fanteria, in relazione ai compiti da svo lgere.

(2) Division zur bcsonderen Verwendung = per impiego speciale. La si pot rebbe definire una grande unità motocorazzata leggera. Nel di novembre assumerà la denominazione di « Divisione Tedesca Afrika » che il 27 dello stesso mese si muteril in quella di 90" Divisione leggera « Afrika "· mente dalla Divisione Motorizzata « Trento » e dalla Divisione Corazzata « Ariete », dislocato fra Ain el Gazala e Martuba;

(3) Le Divisioni " Bologna » e "Pavia • erano destinate ad assumere la formazione motorizzata " tipo A.S. • , come la Oi\•isio ne « Trento • che era in attesa degli automez7.i previsti.

(4) La Divisione " Brescia * doveva wnscrva re le ca ratteristiche delle divisioni metropolitane.

• t Comandi di Settore di Derna, Barce ed Agedabia, che presidiavano con elementi vari il restante territorio della Cirenaica; il X Corpo d'Armata cui era affidata la Piazza di Bengasi;

. il Comando della Tripolitania, con la Division e « Sabratha », più i normali presidi della frontiera tunisina e del Sahara Libico.

Per assicurare la migliore intesa fra i comandi italiani e tedeschi erano stati costituiti due Stati Maggiori Italiani di Collegamento: l'uno presso il Gruppo Corazzato Africa (gen. Calvi di Bergolo) per conto del Comando Superiore A.S. e l ' altro presso il Corpo T ed esco Africa (col. S.M. Lovera di Maria) pe r le relazioni con le unità italiane del fronte di Sollum.

Presso il Comando Superiore A.S. (ove, come si è accennato, lo Stato Maggiore di Collegamento tede sco, si era trasformato Comando del Gruppo Corazzato Africa) era rimasto il solo ten. col. Heggenreiner che manteneva il collegamento con il Comando del Gruppo Corazzato Africa.

Per le forze aeree, in seguito ad accordi stipulati a Roma nello stesso mese d'agosto fra lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ed il generale tedesco von Pohl, Comandante tedesco dell'Aviazione (Fliegerfiihrer) in Africa, a quest'ultimo restava devoluto il compito del coordinamento delle operazioni offensive delle locali forze aeree, tedesche e italiane.

I primi elementi della Divisione « Trieste » cominciavano ad affluire alla metà di settembre. L'unità passava senz'altro a far parte del Corpo d'Armata di Manovra, dislocandosi in primo tempo sul Gebel, fra Maraua e Slonta. La di slocazione d efinitiva del C.A.M. era prevista nel triangolo Ain el Gazala - Bir Hacheim - Garet Meriem, a portata 'di Tobruch e a poco più di 150 km. da Sollum (r), in condizione cioè di poter manovrare sul fianco di una eventuale colonna aggirante avversaria operante a largo raggio per cadere sul rovescio di Tobruch.

( r) Precisamen te : r6o km. da Bir Ha ch e im, 225 da Garct Me ricm.

Il gen. Rommel avrebbe preferito una dislocazione più avanzata, all'altezza di Tobruch, forse anche perché, venendosi a trovare ad est del meridiano di Ain el Gazala, il C.A.M. sarebbe passato alle dipendenze dirette del Comandante del Gruppo Corazzato Africa. Il Comando Superiore A.S. aveva invece ritenuto che lo spostamento non avrebbe migliorato sensibilmente la tempestività dell'intervento sul fronte di Sollum mentre invece avrebbe favorito la possibilità di aggiramento del l 'intero nostro schieramento, vuoi con una felice sortita dal fronte occidentale di Tobruch, vuoi mediante l'azione di forze celeri, dalla Ridotta Maddalena, per Bab el Serir- Bir Hacheim.

Concordando con tali considerazioni cd anch e per l'opportunità di mantenere una riserva nelle mani del Comando Superiore A.S. , per metterlo in condizione di parare alla eventualità di sbarchi o di minacce dal sud della Cirenaica (nonché per evidenti motivi di prestigio) (r) il Comando Supremo aveva sanzionato la dislocazione proposta, sottolineando inoltre l'importanza della disponibilità di una grande unità nella zona di Agedabia.

Risultava infatti una inconsueta attività della ricognizione avversaria lungo le piste Giarabub- Gialo- Agedabia c Tazerba- Marada- el Agheila. La minaccia non preoccupava per l'entità delle forze eventualmente impiegabili su quelle direttrici , ma avrebbe potuto riuscire molto seria per tutto lo schieramento della Cirenaica se effettuata in co ncomitanza con uno sbarco in forze nel Bengasino. Di qui l'importanza di una salda organizzazione di Agedabia, già prevista d'altronde in base alle direttive del 4 agosto, co m e punto di appoggio per forze mobili destinate a contrastare eventuali tentativi di aggiramento a largo raggio.

Su questi punti il Comando Supremo in data 6 settembre, richiamava l'attenzione del Co man do Superiore A.S. , prospettando anche la possibilità di puntate nemiche su Marada- el Agheila, e chiedeva di fargli conoscere i provvedimenti previsti ed attuati.

11 Comando Superiore faceva presente di rimando che con i mezzi a sua disposizione non era possibile attuare una salda organizzazione difensiva di Agedabia. Era stata però studiata l'organizzazione dell'intera zona Agedabia- Gialo- Marada- el Agheila, con la costituzione di piccoli presidi locali, fissi e mobili, in grado di svolgere un sistematico pattugliamento, allo scopo di individuare tem- pestivamente e rintuzzare eventuali puntate avversarie. Si stava apptmto esaminando la possibilità di rinforzare tali presidi, la cui entità non avrebbe comunque potuto superare la forza di due o tre compagnie, provviste di armi anticarro.

(x) In una nota del l' Uffi cio Operazioni del Comando Supremo in da ta 6 settembre 1941 si legge : « Altrimenti il Comando Superiore Italiano sarebbe ridono alle so!e funzioni di Gov erno Civile della Libia » 11. 24).

Sull'argomento riferiva d'altronde verbalmente il gen. Gambara, chiamato a Roma il 14 settembre per l'esame di que stioni varie.

Capitolo Xiii

OCCUPAZIONE ANG L O- RUSSA D ELL'IRAN

(25 - 28 agosto 194 1)

L'inizio dell'operazione « Barbarossa >> contro l'Unione Sovietica, il 22 giugno, era stato giustamente apprezzato a Londra come un evento interessante direttamente l'esistenza stessa del Regno Unito. Lo aveva chiarito la sera stessa il Primo Ministro Churchill in un discorso radio alla nazione: l'attacco tedesco doveva essere considerato come il preludio ad un tentativo di invasione delle Isole Britanniche. I Tedeschi seguivano la linea tradizionale della loro strategia, di abbattere un nemico alla volta: adesso era il momento dei Russi; sarebbe poi venuta l'ora per l'attacco alla Gran Bretagna. La sorte dei due Paesi era minacciata da uno stesso pericolo e il Regno Unito avrebbe dato alla Russia tutto l'aiuto possibile.

Per la potenza dell'Empire il pericolo si presentava più immediato nel Medio Oriente, ma questo non sarebbe divenuto attuale fintanto che i Tedeschi non avessero risolto vittoriosamente la partita aperta con l'Armata Rossa. Dopo i travolgenti successi delle battaglie di frontiera le operazioni al fronte orientale stavano ora rivelando una straordinaria durezza, lasciando intravedere come la capacità di resistenza delle forze sovietiche fosse ben lungi dall'esaurimento. Tanto meno erano visibili sintomi di cedimento nella volontà di lotta dei capi sovietici.

Comunque, la potenziale minaccia era ben presente nell'Alto Comando britannico che aveva disposto opportuni provvedimenti precauzionali : si è già accennato alle misure adottate in Siria e nell'Iraq per il rafforzamento della sicurezza della Palestina e dell'Egitto. Si trattava ora di aumentare la profondità di questa fascia di protezione, includendovi il territorio dell'Iran.

La sicura disponibilità di quel Paese era anche indispensabile per garantire l'accesso alle risorse petrolifere dell'Iraq Settentrionale (pozzi di Mosul) e dell' Iran stesso (impianti di Abadan) nonché per la costituzione di basi aeree capaci di agire offensivamente contro i territori petroliferi del Caucaso, sui quali i Tedeschi dirigevano le propne mire.

L'assimilazione dell'Iran avrebbe infine consen tito l'utilizzaz ion e della linea di comuni cazione del Golfo Persico, a co mpl eme nto di quelle del Mare Glaciale e di Vladivostock, per il trasporto dell'enorme qu a ntitativo di m ateriali anglo- americani ch e sarebbe stato fornito alla Ru ssia per l'ali m entazion e della lotta contro i T edeschi.

L a situazione politico- militare generale risultava dominata dagl i sviluppi e dai rifles si d ella ca mpagna di Ru ssia che concedeva all'Inghilterra un periodo di incontrastata libertà d'azione n el Medio Orie nte, mentre imponeva estrema cautela a questi Stati, ancora n eutrali, in attesa di un chia ro seg no sullo sviluppo degli avve nimenti all'Est per decidere l'intervento nel conflitto.

L 'u lu g lio i Capi d ello Stato Maggiore Im periale erano st ati in vitati ad esamina re l'opportunità di un'operazione nell' Ir an , in collaborazione co n i Ru ssi. Il giorno 17 il gen. Wavell (attualmente Comandante in Capo delle F orze Britanniche in Indi a, competen te giurisdizionalmente per le operazioni n ell' Iran) faceva conoscere il proprio parere al ri guardo. :

« E' indispensabile che riuniamo le nostre forze con quell e russe attraverso l' Iran; qualora il Governo attuale non si a disposto a permettercelo, si deve sostituirlo co n uno favo revole . A questo scopo si dovreb be ro esercitare immediatamente le più energiche pressioni, mentre l'esito della lotta fr a T edeschi e Ru ssi è ancora incerto ... >>

In un promemoria datato 22 luglio anche il Ministro degli E ste ri es primeva a Ch urchill il proprio punto di vista:

<< Staman e ho esaminato ulteriormente l a qu estione delle pressio ni da esercitare sull'Iran. Quanto più n e co nsidero la possibilità , tanto più mi appare chiaro che tutto dipende dalla no stra ca pacità di concentrare forze suffi cienti nell'Iraq per proteggere i cam pi petroliferi persiani. An che il se mpl ice accenno a pressio ni econo m iche sare bbe assai pericoloso sino a quando non saremo militarmente in g rado di appoggiarle, giacché lo Scià conosce perfet tamen te tutta l'importanza che i campi petrol iferi hanno pe r no i e, se si accorge dei nostri maneggi, è capacissi mo di assumere l'iniziativa.

<< Ci so no g iunti rapporti, in apparenza at tendibili, in merito a concentramenti persiani alla frontie ra russa, a quella irache n a e nella zona dei campi petroliferi. Spero che si farà ogni sforzo per potenziare le n ostre forze ne ll'Iraq, al più presto possibile. Se riu sciamo a far qu es to prima che i R ussi subiscano una g rave disfatt a sul fronte meridionale avremo buone possibilità di riuscire ad imporre la nostra volontà ai Persiani, se nza ricorrere alla forza. Non dobbiamo però agire diplomaticamente senza disporre delle forze militari necessarie, altrimenti andremo incontro a un disastro.

<<Vi è un'altra ragione che rende impellente la necessità di solleciti rinforzi alle truppe dell 'Iraq . Nel caso che la Russia dovesse rimanere sconfitta, dovremmo esser pronti ad accupare i campi petroliferi dell'Iran giacché, in una simile circostanza, le pressioni tedesche sui Persiani per farci espellere dal Paese sarebbero senz'altro irresistibili ».

Il 25 agosto, preceduta da una richiesta a Teheran di allontanare tutti i sudditi tedeschi che in veste di tecnici e di turisti si trovavano nell'Iran, aveva inizio l'azione anglo- sovietica che, pressoché incruenta, si concludeva in tre giorni con la capi tolazion e dell'Iran.

Sul fronte irano- sovietico l'attacco (condotto con forze valutate complessivamente a tre divisioni di fanteria , una divisione motom eccanizzata, una divisione di cavalleria, reparti non indivisionati e forze di sbarco imprecisate) , muoveva dalle zone di Baku e Giulfa e dal Turkmenistan. Dalla zona di Baku:

- truppe da sbarco occupavano, lo stesso giorno 25, Bender Shah e Pahlavi, sul Mar Caspio;

- una divisione di fanteria e aliquote della divisione di cavalleria puntavano su Ardebil , che raggiungevano la sera del 26.

Dalla zona di Giulfa, forze valutate a due divisioni di fanteri a, una divisione moto- m ecca nizzata e una divisione di cavalleria, avanzavano su due col onne:

- la colonna di sinistra su T abriz, che raggiungeva il 26 e quindi su Qazvin, che occupava la sera del 30;

- la colo nna di destra, per Dilm an, su Saqqir, che raggiunge va il 29.

Dal Turkmenistan, forze imprecisate avanzavano per Kushan su Meshed , che veniva occupata il 29.

Sul fronte irano- irache no l'azione britannica (condotta con forze valutate a due divisioni di fanteria indiane, largamente motorizzate, una divisione corazzata, una brigata di cavalleria meccanizzata c forze di sbarco imprecisate) si sviluppava dalle zone di Khaniqin e di Bassora. Dalla zona di Khaniqin le due divisioni indiane il 26 agosto occupavano Gilan ed il mattino del 28 Kermanshah. Dalla zona di Basso ra il 25 agosto la brigata di cavalleria meccanizzata occupava Abadan e la divisione corazzata la sera del 26 raggiungeva Ahwaz e la zona petrolifera di Naft i Sahid.

Il mattino del 28 veniva firmato l'armistizio. Il 17 sette mbre una brigata meccanizzata inglese ed una sovietica procedevano alla occupazione di T eheran, dopo l'abdicazione dello Scià a favore del figlio e la formazione di un nuovo governo favorevole agli Alleati. La capitale veniva poi sgomberata il 18 ottobre. Le truppe britanniche venivano impiegate n ella costruzione di apprestamenti difensivi contro un'eventuale aggressione tedesca dalla Turchia o dal Caucaso e di impianti per lo scarico e il trasporto d ei rifornimenti per la Rus sia che sarebbero affluiti nel Golfo Persico. Alcuni distaccamenti venivano lasciati a protezione delle linee di comunicazione.

L'Inghilterra si era così assicurata una salda posizione di predominio nel Medio Oriente, realizzando la materiale saldatura con l'alleato russo nell a regione del Caucaso, aveva posto al riparo da ogni minaccia i ricchi giacimenti petroliferi dell'Iraq e dell'Iran, indispensabìli per la prosecuzione della guerra, e si era messa in misura di poter influire efficacemente sul futuro atteggiamento della Turchia. Av eva infine realizzato una certa sicurezza per i rifornimenti anglo- americani destinati a raggiungere la Ru ssia dal Golfo Persico, attraverso l'Iran (1).

Questo sviluppo, mentr e in Russia le armate tedesche incontravano serie difficoltà a sboccare oltre il Dniepr, non poteva non ripercuotersi sugli orientamenti di Hitler in tema di condotta della guerra, nel senso di accantonare o gni progetto di future grandi operazioni offe n sive n ello Scacchiere Mediterraneo. L'Inghilterra per contro, raggiunto un buon grado di sicurezza nel Medio Oriente (sia pure a prezzo di qualche preoccupazione per la presenza sovietica in zone particolarmente delicate per i suoi interessi) si trovava ora in condizione di dedicarsi con maggiore impegno alla preparazione di azioni risolutive nell'Africa Settentrionale.

(1) «Grazie alla presenza di un governo amico a Teheran poté procedere all'ampliamento dci porti, allo sviluppo del traffico fluviale, alla costruzione di strade e alla ricostruzione delle ferrovie . Questo complesso di iniziative, incominciato nel settembre del 1941 e portato avanti dall'esercito britannico (e che doveva subito dopo essere ripreso e completato dagli Stati Uniti) ci permise di inviare in Russia, nello spazio di quattro anni e mezzo, ben 5 milioni di tonnellate di rifornimenti » (WINSTO:-< CHURCHILL: << La seconda Guerra Mondiale », Mondadori ed., 1952, Parte III, vol. II, pag 129.

Capitolo Xiv

ATTIVITA' OPERATIVA

Tra La Battaglia Difensiva Di Sollum

E La Seconda Offensiva Britannica

Nuova organizzazione del Comando britannico del Medio Oriente.

Come già accennato, dopo la battaglia di Sollum il Primo Ministro e Ministro della Difesa, Churchill, aveva designato il gen. Auchinleck (in quel momento Comandante in Capo delle Forze Britanniche in India) a successore del gen. Wavell nel Comando in Capo del Medio Oriente. Il gen. Auchinleck aveva assunto il comando effettivo dello Scacchiere il giorno 2 luglio.

Poco dopo, in seguito alla conclusione della ca mpagna nell'Afri ca Orientale Italiana, le Forze Britanniche del Medio Oriente assumevano una nuova organizzazione. Venivano costituite due armate, dislocate rispettivamente in Siria- Palestina e in Egitto: il comando dell'una veniva lasciato al gen. Wilson; l'armata d'Egitto veniva posta agli ordini del gen. Cunningham, il vittorioso comandante nella campagna in Africa Orientale Italiana. Entrambe l e armate dipendevano direttamente dal gen. Auchinl eck .

La Gran Bretagna si era impegnata a fondo nello sforzo per precedere l'avversario nella gara di potenziamento delle forze dell'Africa Settentrionale, così da poter raggiungere in anticipo quella superiorità materiale che co nsiderava indispensabile per riprendere l'iniziativa delle operazioni. Partivano ininterrottamente dall'Inghilterra, dirette in Egitto per la rotta del Capo, navi cariche di truppe, carri armati, cannoni, automezzi, carburante e rifornimenti vari per le unità già in sito e per la messa a punto della costituenda armata (in settembre verrà ufficialmente classificata come 8" Armata), destinata ad assorbire compiti e funzioni della « Western Desert Force » e ad assumere proporzioni imponenti, nei confronti delle forze italo- tedesche agli ordini del gen. Rommel (1).

( 1) Solo il 31 o ttobre il servizio dd la radioint ercetta z ione captava per la prima volta nel settore d i Sollum il nominativo di un comando di armata (l'Sa) in collegamento con il XIII C.A., la cui presenza era stata a suo tempo rilevata.

Atti vità esplorativa e Il periodo che va dalla battaglia di Sollum di disturbo. alle grandi operazioni del novembre può essere considerato nel suo compl esso una fase di stasi operativa, con la sola eccezione di un modesto colpo di mano britannico sul fronte di Tobruch e di una ricognizione in forze eseguita dalla 21a Divisione Corazzata tedesca a sud di Sollum.

Dalle due parti veniva mantenuta vivace attività esplorativa e di dis tur bo, mediante saltuarie azioni di artiglieria e dell'aviazione. Quest'ultima ·veniva peraltro prevalentemente impiegata in compiti esplorativi.

Costantemente intensa risultava l'azione dell'aviazione avversaria contro le nostre basi e le retrovie. Sporadico il concorso navale d a parte del nemico.

L a notte sul 3 agosto i Britannici operavano di sorpresa un attacco locale sul fronte di Tobruch. Riuscivano ad impadronirsi del fortino S 7, presidiato da truppe tedesche. L a Divisione « Brescia » rinforzava prontamente il fianco d es tro del proprio schie ramento, verso il saliente di Ras Medauuar, impedendo l'allargarsi della breccia. L a sera dello stesso giorno truppe d'assalto tedesche rioccupavano il piccolo r idotto (1).

Attacco di s orpre sa britannico a Tobruch (3 agosto).

Ricognizione offensiva ted esca a sud di Sollum (14- r6 settembre). (Schizzo n. 21 ).

In un colloquio avvenuto il 4 settembre il gen. Gambara e il gen. Gause (capi di stato maggiore, rispettivamente, del Comando Superiore A.S. e del Comando Gruppo Corazzato Africa) era stata ve rbalmente concretata, nel le linee generali, un'azione locale da condurre di sorpresa Approvata dal gen. Bastico, l 'o peraz ione si sarebbe dovuta svolgere verso la metà del mese stesso. Doveva avere il carattere di un « colpo di mano >> eseguito da elementi corazzati ted eschi e reparti motorizzati italiani di artiglieria e fanteria, su un deposito inglese individuato nella zona di Bir el Chreigat. La ricognizione aerea aveva di recente rivelato che il deposito era costituito da fusti di benzina semi - interrati.

(r) Perdite: i taliane, 9 morti e 36 feriti; tedesche, 21 morti, 33 feriti, r disperso; bri tan niche: 70 mort i, num erosi feriti c 34 prigionieri.

Senonché, nella settimana successiva, da varie fonti giungeva l'insistente segnalazione di una probabile offensiva britannica in Ci- • renaica. L'eventualità veniva vagliata dal S.l.M., presso il Comando Supremo, e questo giungeva il 13 settembre alla conclusione che dalle notizie in possesso del Servizio si poteva fondatamente dedurre che nell'Africa Settentrionale fosse in atto, da parte britannica, tutto un vasto complesso di provvedimenti rivolti alla preparazione di operazioni offensive di grande portata.

Come si rileva dall'ordine di operazione (allegato 11. 2 5) emanato lo stesso giorno dal Comando della « Divi sione per Impiego Speciale Africa » (pervenuto al Comando Superiore A.S. soltanto il giorno 15, vale a dire quando l'azione era già in corso dal giorno precedente) il «colpo di mano» si era tramutato nell'elaborazione degli ordini in una vera e propria azione di forza, affidata alla sola 21a Divisione Corazzata. L'obiettivo era « di ricacciare le truppe di sicurezza nemiche, avanzando su largo fronte, oltre Bir el Chreigat e di constatare se il n emico aveva fatto preparativi per un'offensiva ».

L'operazione che per vastità d'impianto e d i sviluppo esorbitava dalle dimensioni di una semplice ricognizione, doveva essere appoggiata dall'aviazione, in base ad intese dirette fra il Comando Gruppo Corazzato e il Comando del Corpo Aereo Tedesco. Era stato predisposto l'intervento di Stukas italiani e tedeschi scortati da caccia.

L'azione principale doveva essere accompagnata da un'azione dimostrativa nel settore costiero.

Nei giorni II e 12 erano stati organizzati num erosi itinerari, allo scopo di rendere più agevole e spedito il movimento delle colonne corazzate dalla zona di alloggiamento a quella di raccolta, stabilita dietro ai capisaldi avanzati del nostro schieramento.

Tutte le piste erano state contrassegnate con fusti di benzina vuoti; l'itinerario principale, da Musaid all'Halfaya, era stato illuminato durante la notte sul 14, mediante feritoie praticate nei fusti, non visibili dalla parte del nemico.

Le forze erano articolate in tre colonne, con comune obiettivo la zona di Dar el Hamra. In particolare:

- la colonna di sinistra (principale) era costituita dal 5o rgt. car ri, una cp. mitraglieri, una cp. cacciacarri, una btr., una cp. pionieri. Aveva per direttrice, in primo tempo, la pista lungo il ciglione dell'Halfaya, fino ad Alam Battuna, e successivamente un itinerario diretto su Dar el Hamra, attraverso il deserto;

----,- la colonna di destra (aggirante) era costituita dal reparto esplorante della 15" Divisione Corazzata rinforzata da una btr. Aveva per direttrice un punto a sud di Sidi Ornar e quindi Dar el Hamra;

- la colonna centrale (di collegamento e per il ricupero del materiale di preda bellica) era costituita da tm cp. cacciacarri, una btr. e un certo numero di autocarri vuoti. Doveva procedere lungo la pista Sidi Suleiman- Dar el Hamra.

Contemporaneamente, la Divisione per Impiego Speciale Africa doveva svolgere azione dimostrativa nel settore costiero, appoggiata da intenso fuoco di due gruppi del 2 " artiglieria celere schierati sull'Halfaya.

All'alba del 13 le tre colonne erano attestate rispettivamente:

----,- a nord di Halfaya- M usai d;

- a nord di Si di Ornar;

- a nord del caposaldo di q. 207, co n una grossa colonna rifornimenti a nord della Ridotta Capuzzo.

La maggior parte dei carri armati aveva effettuato la marcia sugli appositi rimorchi.

Alle prime luci del giorno le colonne iniziavano il movimento nelle direzioni stabilite, senza incontrare inizialmente alcuna traccia del nemico né di suoi apprestamenti logistici. Solo verso le 8, in località Garet el Rueibat (sulla pista di Dar el Hamra) la colonna centrale aveva un piccolo scontro con elementi dell'n o Ussari che, dopo qualche scambio di raffiche di mitragliatrice, ripiegavano velocemente. Alle ore IO le tre colonne potevano co ngiungersi co me previsto sull'obiettivo di Dar el Hamra.

Il nemico risultava schierato con il grosso della 1 Corazzata a sud di Bir Sofafi, coperto da un sis t ema avanzato di elementi dell'n o Ussari, distribuito in tre nuclei, rispettivamente in corrispondenza di Alam el Safa, Deir Abu Gallaq e q. 209 (circa 6 km. a sud di Deir Abu Gallaq).

Allo scopo di provocarne l'ulteriore arretramento, il gen. Rommel ordinava di attaccare a fondo con la mas $a dei carri le forze dislocate sulle posizioni di Alam el Safa e di sviluppare contemporaneamente un'azione dimostrativa, accennante all'aggiramento del nucleo avanzato di q. 209. L'azione doveva partire alle ore r5, dopo aver proceduto al riordinamento delle forze ed al rifornimento del carburante, e doveva concludersi in serata, per consentire alle colonne di rientrare alle basi con il favore della notte .

L'azione si svolgeva secondo i piani, senza però riuscire ad agganciare i nuclei avanzati avversari che avevano tempestivamente ripiegato sul grosso. Veniva tuttavia catturato un carro comando, conten ente importanti documenti.

L' azione dimostrativa nel settore costiero si era risolta in semplici scontri di pattuglie e duell i di artiglieria.

La segnalazione dei nostri movimenti verso la base di partenza era stata fornita al comando avversario dalla ricognizione aerea fino dal pomeriggio del giorno 13. Alle ore 7 del 14 il Comando del Gruppo Avanzato britannico, avuta conferma dai propri elementi esploranti dell'azione in corso, aveva diramato la parola convenzionale (« Bathchair ») per l'entrata in vigore del predisposto piano di ripiegamento. Alle ore 12,30 lo stesso Comando aveva preannunciato l'attuazione del piano « Victoria » precisando che non sarebbe entrato immediatamente in vigore. Evidentemente il nemico aveva scandito l'operazione di ripiegamento in varie fasi, da attuare progressivamente, in base all'evolversi della situazione, in seguito alla diramazione di stabilite parole convenzionali.

Alle ore 17 il grosso delle forze in ri piegamento si trovava nella zona di Bir el Thalatha, con elementi avanzati, dotati di artiglieria, a Bir Habata.

Di fronte all'azione tedesca del pomeriggio il Gruppo Avanzato britannico ripiegava ulteriormente verso oriente, lasciando alla XXII Brigata Guardie il compito di coprire la zona costiera, in corrispondenza degli sbocchi del ciglione, per fronteggiare eventuali puntate verso nord, su Bug Bug, attraverso Sofafi e Sabil. Doveva inoltre occupare i nodi stradqli c presidiare i pozzi, da distruggere in caso di ritirata.

L 'eve ntuale resistenza era prevista a sud di Matruh, dove la t Divisione Corazzata avrebbe dovuto arrestare l'attacco, m entre il Gruppo Avanzato avrebbe dovuto provvedere alla sicurezza del fianco sud.

Durante la sosta nella zona di D ar el Hamra l 'aviazione britannica, molto attiva tutta la giornata, aveva provocato sensibili perdite in uomini e materiali. Il rientro delle colonne si effettuava a scaglioni, nelle notti sul 15 e sul r6, sotto la protezione del reparto espio- rante, seguito dall'avversario con scarsa decisione dai soli elementi esploranti. Il giorno r6 i Britannici tornavano alla primitiva dislocaz10ne.

Nell'operazione erano caduti 14 militari di truppa. l feriti erano stati 4I, di cui 3 ufficiali (I italiano) e i dispersi 39 · Erano andati perduti 6 carri, I autoblinda, 22 autocarri e IO motociclette. Completamente distrutta, dopo il co m pimento della sua missione di bombardamento su un concentramento di automezzi nella zona di Bir H abata, era stata una nostra sq uadriglia di IO Ju 87 (« Stukas >>) di cui il giorno successivo si potevano ricuperare nel deserto 5 uomini di equipaggio e 4 apparecchi ( r ).

L'operazione, personalmente condotta dal gen. Rommel, aveva sostanzialmente conseguito il risultato di riconoscere l'assenza dei preannunciati apprestame nti offensivi dell'avversario. Materialmente non aveva fruttato alcun bottino perché il nemico, tempestivamente allarmato, aveva già ripiegato i depositi predisposti che dovevano essere, in ogni caso, modesti. Un prezioso acquisto rappresentava il carro comando catturato, che doveva fornir e un interessante apporto di informazioni.

Il con sumo di carburante era stato ingentissimo, conferman do cosl ancora una volta la n ecessità di accompag nare qualsiasi piano operativo co n adeguati apprestame nti lo gistici, sufficienti a far fronte alle esigenze dell'intero sviluppo dell'azione.

Cosl sintetizzava Ro mmel il giorno r 6, in una lette ra indiri zzata al Comandante Superiore A.S., il ri sultato della ricognizione (allegato n. 26) :

« I ) le forze avversarie dislocate nella zon a ad ovest di Marsa Matruh so no più deboli di quanto finora si era presunto;

« 2) la ricognizione non ha potuto co n statare nella zo n a al di là del co nfin e alcun deposito o altri preparativi per un immine n te attacco;

« 3) l'esame d ei documenti ca tturati, m olto importanti, fornirà probabilmente utili indi cazioni per po ter conoscere lo schieramento d elle forze nemi che nel Vi cino e anche nel M ed io Oriente.

( J) Nel complesso era mancato il coordinamento fra azion e terrestre ed azione aerea e si era verificato qualche malintèso rispetto agli accordi presi con il C.A. T.

V. gen. GIUSEPPE SANTORO: « L'Aeronautica italiana nella seconda Guerra M ondiale », Ed. E sse, Milano, 1957, vol. II, pag. 9(i .

« Resta quindi confermato che le forze nemiche che attualmente sono dislocate nel D eserto Occidentale non sono su fficienti per svolgere un'offensiva >> .

Quest'ultimo apprezza mento, che conferiv a alla valutazione una colorazione sostanzialmente ottimistica, dov eva esercitare una forte influenza sui futuri orientamenti operativi del gen. Rommel, rafforzandolo n ella convinzione di essere ancora in condizione di vin ce re, sia pure di misura, la gara a tempo per il raggiungimento del pre dominio sull'avversario.

Dall 'esame d ei docum enti catturati erano ri sultati i segue nti elem enti sulla situazione avversaria.

Le forze avatJzate sc hierate in prossi m ità della frontiera cirenai ca dipendevano dalla 4• Divisione indiana ch e aveva il proprio com ando a Sidi el Barrani. Erano costituite da:

- un Gruppo Ava1zzato , comprendente il 4• rgt. autoblinde s ud- africano, la XXII Brigata Guardie rinforzata con artiglieria, uno squadro n e del « The Royal )) ' truppe di slo ca t e n ell 'altipiano, su due raggruppamenti tatti ci;

- un Gruppo delle Oasi, composto d ella VII Brigata indiana e del reggimento m ecca ni zza to « Centrai Ind ia Horse >>;

- la XI Brigata indiana.

Il Comando della « For za del Deserto Occide ntale>> disponeva inoltre delle seguenti unità:

- t Divisione Corazzata, a Marsa Matruh ;

- I a e 2 a Divisione sud- africana, tra el Daba, el Alamein e Burg el Arab;

- soa Di vision e di fanteria, in zona imprecisa ta;

- truppe e se rvi zi di co rpo d'armata a M arsa M atruh. Nel settore di Tobru ch lo schieramento aveva recentemente subito delle varianti, esse nzialmente relative alla sosti tuzion e della XVIII Brigata australiana (t D ivisione) co n una brigata polacca, l'arrivo di un nuovo b attag li one alla XX Briga ta austra li ana (9a Divisione), l'inserimento di un nuovo battaglione indiano n el settore ovest e di un battaglione pio ni eri nel settore es t (1).

(1) I n merito ai rifo rn im ent i cd ai trasferimenti d i truppe da c verso Tobru ch , scrive Churchill seconda Guerra Mondiale )) ' Mondador i ed ., 1952, Pa rte III, vol. II, pag. 55):

<< Durante l'assedio T ob ruc h fu approvvigionata dalla marina, nonostante gli incessami e crescenti a ttacchi aerei .. . ad assicurare i rifornimenti di munizioni e viveri, si dovevano comp iere trasferimenti in mas sa di truppe da c verso la fortezza assediata alla quale si dovevano pur e portare nuove armi di varie specie, compresi carri armati. In complesso la marina trasportò a Tobruch 34·000 uomini, p. carri armati, 92 cannoni e 34.000 tonnellate di materi ale Inoltre essa evacuò un numero quasi eguale di soldat i, senza contare i feriti e i prigionieri di guerra ... >>

L'attività dell'aviazi one avversaria e le not1z1e raccolte sulla dislocazione della t Divisione Corazzata nella zona di Marsa Matruh facevano ritenere che il Comando britannico fosse tornato all'originaria concezione per la difesa del Deserto Occidentale: graduale ripicgamento delle forze terrestri, con largo sostegno di aviazione al fine di l ogorare le colonne avanzanti, fin sotto a Marsa Matruh dove era prevista la grande battaglia di arresto, condotta con forze mobili appoggiate a quel campo trincerato (1). D agli sviluppi della battaglia il Comando avrebbe poi tratto elementi per impostare un'eventuale azione controffensiva o ripiegare sul Delta, per la cui difesa sembrava venisse mantenuta e consolidata la linea Amiriya- NatrunFayam.

Modifich e allo schi cramen to ital o - tedesco Si andava frattanto consolidando la precisa sensazio n e dell'intenso sforzo condotto dalnel mese di ottobre in l'avversario per accelerare, con largo concorvi sta di un n uovo at- so di materiale americano, il ritmo del potacco a T o bruch . tenziamento delle forze del Medio Oriente. Si calcolava che dalla fine di luglio fossero giunti in Egitto dall'America oltre 2000 autocarri, 500 carri armati ed un certo numero, non precisato ma certamente rilevante, di aerei.

(t) Queste notizie sul nemico risultavano da:

- un Ordine di Operazione del 4° rgt . autoblinde sud- africano in data 23 agosto 194 I nel quale era detto che in caso di ritirata la 7'' Divisione Corazzata avrebbe dovuto prepararsi ad arrestare il nemico a sud di Marsa Matruh c che compito principale della VII Brigata di fanteria (Gruppo di Sostegno) sarebbe stato quello di contenere l'av:anzata avversaria c proteggere il fianco sud del]a divisione stessa (linea generale Bir Gellez- Khalda);

- un successivo Ordine d i Operazione dello stesso reggimento in data 10 settembre nel quale si precisav a che il Gruppo Avanzato (che aveva assunto i compiti della VU Brigata di fanteria) avrebbe dovuto contenere l'attacco dell'avversario, infliggendogli perdite ma senza lasciarsi trascinare ad importanti combattimenti.

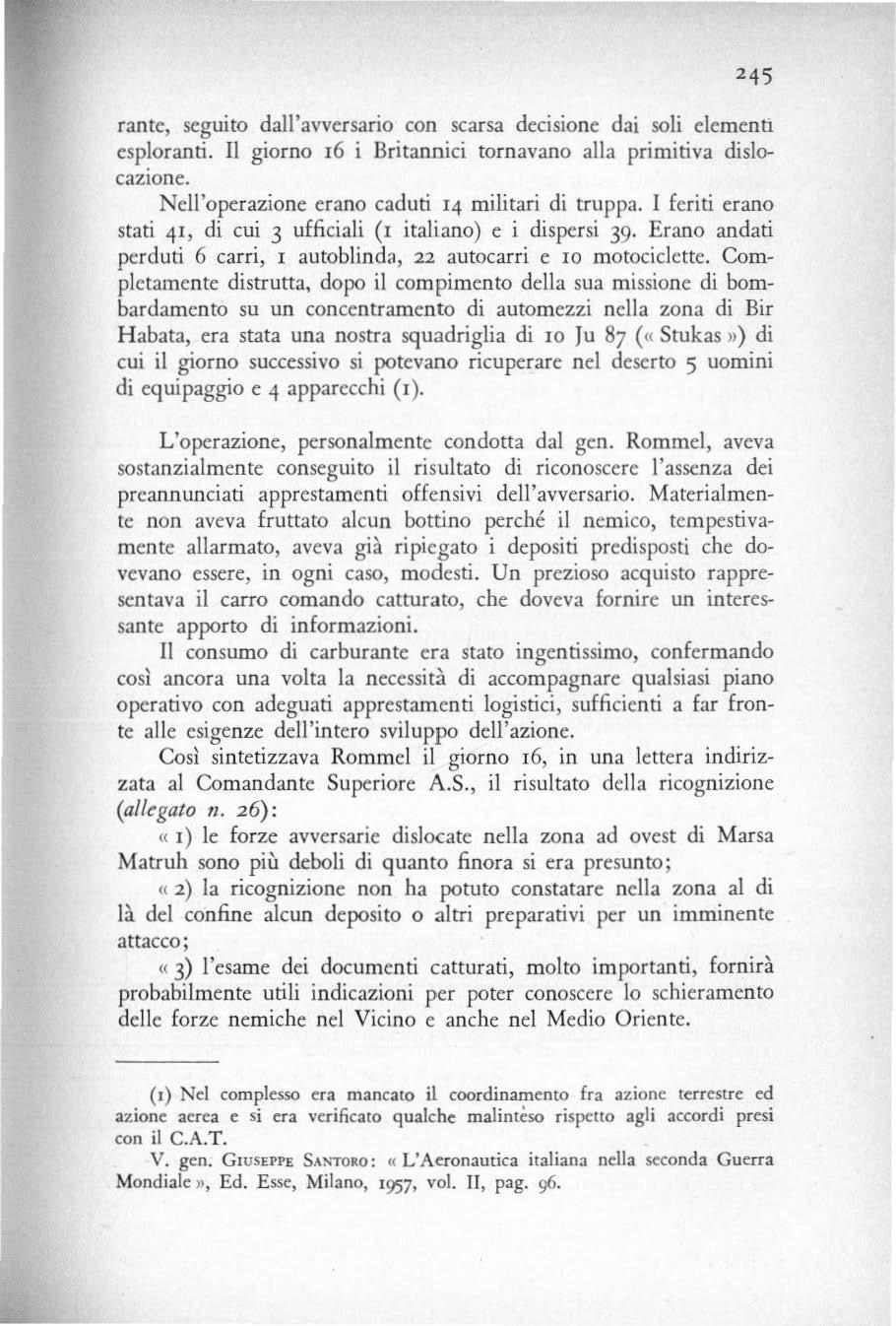

In un prospetto dell'Ufficio Operazioni del Comando Supremo, datato 3 ottobre , le forze contrapposte nello scacchiere libico - egiziano venivano cosl valutate:

FoRZE ITALO- TEDESCHE

a) Terrestri.

Cirenaica (com preso T obruch) : 4 div. ftr., 2 div. mot., 3 div. cr. Tri politania : I div. ftr. , Ga F e r eparti vari.

Sahara: rep. vari (5000 u.).

Complessivamente:

7 div. ftr. (di cui 2 mot.) e 3 div. cr., per un complesso di 200 mila u. con circa 500 carri (di cui 200 leggeri).

FoRZE BRITANNICHE

a) Terrestri.

Tobruch: 2 div. ftr. (forze equivalenti a);

Deserto Occ : 4 div. ftr., I div. cr., rep. cr. van;

Delta: 5 div. ftr., ( + I presunta), I div. cr., rep. cr. vari.

Complessivamente: rr o I2 di v. ftr. (con larga motorizzazione) e 3 div. cr., per un complesso di 220 mila u. con circa 1200 m ezzi corazzati (di cui IIOO dell e unità cor., IOO dei gruppi esploranti divisionali) oltre a 8oo Bren Carriers dei btg. di ftr. b) Aeree.

570 apparecchi (120 tedeschi) di cui efficienti i 2/3 : 280 caccia (40 tedeschi), 190 bomb. (8o tedeschi), b) Aeree.

I OO altre specialità.

IIoo apparecchi (oltre quelli delle navi 500 cacc1a, 350- 400 bomb., 200 • 250 altre specialità.

Il prospetto era corredato delle seguenti note:

« Tenuto conto della necessità del nemi co di presidiare il Delta le fanterie contrapposte si equivalgono.

« Notevole la superiorità del nemico in mezzi corazzati: il raffronto numerico va tuttavia attenuato per il fatto che i dati forniti dal S.l.M. si basano sugli « organici>> delle unità individuate che difficilmente saranno a numero e per il fatto che gran parte dei mezzi corazzati britannici è cos tituita da carri leggeri scope rti. ln sintesi: unità corazzate nostre m eno num erose, più solide; m ezzi corazzati britannici più num erosi, più mobili , più largamente distribuiti alle fanterie. In caso di offensiva avver sa ria la sua superiorità in carri è altresì attenuata per il fatto che al maggior numero dei mezzi corazzati vien contrapposta non soltanto la contromanovra dei nostri carri ma anche la resistenza dei capisaldi e l'azione dei mezzi anticarro, di cui le nostre divisioni e que lle tedesche hanno ora una buona dotazione.

<< Indubbia la superiorità delle forze aeree nemiche, appoggiate, pare, ad una buona attrezzatura logistica e, per il momento, non vincolate da notevoli impegni nel Delta mentre invece una notevole aliquota (un terzo circa) delle nostre forze aeree è vincolata in Tripolitania per la scorta ai convogli. In sintesi, in una battaglia al fronte est sarebbero contrapposti circa 380 apparecchi nostri e 900 apparecchi nemici».

E' interessan te sottolineare la concezione schiettamente difensiva che sta alla base del documento elaborato dal Comando Supremo. Effettivamente il Comando Britannico, considerata ormai superata la minaccia all'Egitto da parte delle forze dell'A sse, andava preparando una nuova offensiva contro la Cirenaica, nel quadro di più vasti progetti da sviluppare successivamente in tutto il Nord Africa Francese.

Il gen. Weygand, Capo Civile e Militare del Nord Africa Francese, dava evidenza a] proprio atteggiamento di perfetto ]ealismo verso il Governo di Vichy ma, nonostante la vasta eco delle prime clamorose vittorie tedesche sul fronte russo, nella popolazione francese residente in quei territori e nelle trupp e nazionali e indigene che le presidiavano erano largamente diffusi sentimenti di aperta ostilità verso le potenze dell'Asse . Nello stesso tempo le forze gaulliste della Regione del L ago Ciad (1) sembravano destinate a svol- gere attività offensiva nel Sud Libico, in concomitanza con l'azione britannica contro la Cirenaica. Si riteneva però che l e scarse risorse delle zone da attraversare e la lunghezza del percorso av rebbero richiesto una complessa organizzazione logistica, specie nei riguardi del rifornimento idrico e dei ca rburanti.

(1) Le forze c he presidiavano l'Africa Equatoriale Francese potevano cons iderarsi suddivise in due blocchi: uno, rapprescmato dalle truppe di slocate nella Regione del Lago Ciad (valutate a una divisione rinforzata), l'altro dalle truppe dislocate nelle Regioni dell'Ubanghi - Sciari, del Camerun, del Gabon e del Medio Congo (valutate a circa sette battaglioni).

Le forze del Lago Ciad erano costituite nella quasi totalità da sencgalesi; i reparti erano disseminati, anche per esigenze logisti ch e, in località molto distanziate fra loro.

Le forze del secondo blocco avevano verosimilmente la funzione di presidiare il v.asto territorio e di add estrare c inquadrare i volontari gaullisti che affluivano da altr e zone. Kon era da escludere che un'aliquota di queste forze potesse partecipare ad una eventuale azione anglo - americana contro Dakar, in rappresentanza di « Francia Libera », analogamente a quanto si era verificato in Siria.

In questa situazione che si potrebbe definire di equilibrio instabile, andava maturando il progetto di un nuovo attacco co ntro Tobruch. In tale previsione, nel mese di ottobre venivano apportate alcune variazioni nello schieramento delle forze italo- tedesche : sulle posizioni avanzate di confine, la Divisione « Savona» serrava verso sud mentre la Divisio ne tedesca « per Impiego Speciale» assumev a il presidio della linea a nord del caposaldo di q. 207 (sud di Capuzzo), sino alla Piazza di Bardi a esclusa (la Piazza era presidiata da truppe italiane). Sul fronte di Tobruch si inseriva la Divisione « Trento», assegnata al XXI Corpo d'Armata, mentre la XV Brigata tedesca rientrava alla propria Divisione (21 a Corazzata) e la Div ision e « Pavia » passava in riserva nella zona di Sidi R ezeg, per usufruire di un certo periodo di riposo e di particolare addestramento, in vista della partecipazione all'attacco di Tobruch.

Nella notte sull' n una ben riuscita operazione di sorpresa aveva spostato in avanti i capisaldi della n ostra cintura d'investimento per una media di 7 chilometri.: l'intero fronte aveva improvvisam ente avanzato, sotto la protezione dei carri armati e con gran fragore di motori e il nemico aveva opposto scarsa resistenza. Il restringimento della cintura di investimento era considerato dal gen. Rommel come operazione preliminare per l'ulteriore attacco. Le posizioni raggiunte erano state immediatamente mimetizzate, con masch eramenti portati al seguito e l'aspetto ne veniva modificato ogni notte per togliere all'avversario ogni punto di riferimento.

Le unità del Corpo d'Armata di Manovra venivano pure spostate verso est: la Di visione Corazzata « Ariete » a Bir Ha cheim e la Divisione Motorizzata « Trieste » a Gadd el Ahmar, rimanendo come riserva nelle mani del Comando Superiore A .S.

L'importanza attribuita dall'Alto Comando britannico al possesso di Tobru ch era stata efficacemente espressa dal Capo dello Stato Maggiore Imperiale, gen. Dill, in un discorso tenuto alla guarnigione della Piazza: « Come l'isola di Malta aiuta a mantenere libero per noi il M edi ter raneo, così l' "isola" di Tobruch frena la minaccia nemica verso oriente. Tobruch è l a difesa avanzata dell'Egi tto ... >> .

Il 20 ottobre il Comando Supremo itali ano chiedeva il piano di attacco di Tobruch , che doveva essere preparato dal gc n. Rommel. Il Comando Superiore A.S. ne comunicava in si ntesi le linee fondamentali, quali erano state più o m eno definite in una serie di riunioni nelle quali il generale tedesco aveva largamente trattato le varie questioni inerenti all'operazione (allegato n. 27).

Era stato abbandonato il precedente concetto d'azione che indirizzava l'attacco principale sul porto di T obruch , passando per il R as Medauuar e il Forte P ilastrino. Questa volta il gen. Rommel intendeva svolgere lo sforzo principale da sud- est, vale a dire nel settore che fino a quel momento era rimasto più calmo ; si sarebbero inoltre sviluppati attacchi diversivi da ovest e sud- ovest. Penetrato profondamente nell'organizzazione difensiva avversaria, il gruppo d'attacco principale doveva cercare di eliminare gli elementi rimasti ad oriente della falla, tendendo a raggiungere un so lid o appoggio d'ala sulla costa. Giunto all'altezza di Forte Air enti, l'attacco doveva procedere contemporaneamente su Tobruch e su R as Bel Ghemel.

L'azione doveva essere condotta dal XXI Corpo d'Armata italiano (gen. Navarrini) e dal C.T.A. (ge n Cri.iwcll), entrambi agli ordini del gen. Rommel. Ciascun C. d 'A. doveva disporre di una m assa di artigl ieria di C. d'A. e l'azio ne delle due masse di fuoco sarebbe stata coordinata dal Comandante di Artiglieria del Gruppo Corazzato Africa.

Il giorno 29 il gen. Bastico confermava la piena identità di vedute co n i l gen. R ommel sulle modalità dell'operazione, di cui rimaneva ormai solta n to da fi ssa re la data. Recatosi a Roma il 4 novembre, il gen. Rommel i nformava il ge n. Cavallero .che i preparativi sarebbero stati ultimati entro il 15 n ovembre ma che l'attacco non sarebbe avvenuto prima del 20, né d opo il 4 dicembre , per potersi g iovare del beneficio dell e notti lun ar i.

In merito alle modalità dell'operazione, il gen. R ommel precisava che la sera della vigilia avrebbe avuto luogo un'azion e preliminare da parte della D ivisione « Brescia », con impiego di molta artiglieria c di truppe d'assal to, per t rarr e in i n gan no il nemi co sulla r eale dir ezio ne prin cipale del nostro attacco. Eg li confidava che il n em ico, il quale aveva già schierato le proprie artiglierie prevalenteme n te verso sud- ovest, sarebbe stato tratto i n inganno dall'azione della « Brescia», che doveva essere proseguita anche il mattino successivo. Egli escludeva l'eventualità c he i l nemico potesse in ter venir e con una m anovra aggirante a largo r aggio alle spalle del nostro schieramento, i n quanto una colonna che si fosse impegnata in tale impresa si sarebbe esposta ad essere tagliata fuori dalle sue basi, dall'intervento della nostra massa di manovra. Riteneva che tutt'al più il nemico potesse tentare un'azione di disturbo con poche forze, contrastabili con l'impiego dell'aviazio ne.

Sintomi di imminen- Mentre da parte nostra si andavano perfete offensiva britannica zionando gli apprestamenti per l'attacco di T obruch, altri indizi coglieva il Servizio Inform azioni della preparazio ne di una grande operazione offensiva . . tn campo nem1co.

Varie fonti, anche fiduciarie tedesche, concordavano n el segnalare come probabile un attacco da est, prima ancora dell'inizio del nostro nuovo tentativo di impadronirci di Tobruch. L'azione sarebbe stata affiancata da incursioni nel Sud Tri polino di forze gau lliste (e forze anche belghe) provenienti dalla Regione de l Lago Ciad. Le notizie apparivano tanto più attendibili in quanto risultava evidente il valore di un successo del gen. Auchinleck nel Mediterraneo, come auspicato diversivo pe r controbilanciare l'effetto dei successi co nseguiti dai T edesch i sul fronte meridionale russo.

Il Comando Supremo non mancav a di richiamare l'attenzione del Comando Superiore A.S. su tale eventualità (20- 22 ottobre) chiede ndo quali provvedimenti intendesse prendere per fronteggia rla , senza però perdere di vista la preparazione per l'attacco di Tobruch.

Il Comand o Superiore A.S. rispondeva il 27 ottobre (r) precisando che la sit ua zion e ad ovest e sud- ovest non ri sultava mol to preocc u pante e che co nsiderava co n se r eni tà la situazione ad est e sud- est, sempreché non avesse a verificarsi sul fronte di Sollum un attacco in forze contemporaneo alla no stra azion e su Tobruc h . Assicurava di avere comunque preso le opportune disposizioni (compatibilmente con le concrete possibilità delle forze a sua disposizione) per far fronte a que sta es tr ema eventualità.

(r) Il testo della lettera del Comando Superiore A.S è integralmente riportato, in allegato, nella monografia « Seconda offensiva britannica in Africa Settentrionale e ripiegamento italo- tedesco nella Sirtica Orientale >> . Considerata l'eventualità di un'azione offensiva nemica contro la Cirenaica, accompagnata da un'azione di gaullisti contro il Sud Tripolino, procedeva all'esame della situazione parùtamente per ogn i setto re operativo c riassumeva, per ciascuno, i provvedimenti adottati.

Successivamente nuove segnalazioni indicavano le grandi proporzioni raggiunte dai preparativi britannici. Il nostro Servizio Informazioni in Africa Settentrionale prospettava con sempre maggior ricchezza di particolari il livello raggiunto dalle forze avversarie, il presumibile disegno operativo e la data approssimativa dell'attacco.

L'n no vembre, in una lettera al Comando Supremo, il Comando Superiore A.S. tornava sull'argome nto per sottolineare il pericolo insito nell'eventualità della coincidenza delle due iniziative, nostra co ntro Tobruch e avversaria contro Sollum:

« Se invece l'azione avversaria sul fronte di Sollum tende sse ad obiettivi lontani e fosse condotta con forze adeguate a perseguire risultati decisivi, la contemporaneità delle due azioni ci metterebbe in una crisi tale dalla quale sarebbe forse estremamente difficile uscirne in una situazione ancora sopportabile ... »

Il Comando Superiore concludeva prospettando, per la decisione, l'opportunità di riesaminare a fondo il momento di intraprendere la divisata operazione per la conquista di Tobruch (allegato n. 28).

C'è da rilevare in proposito che la valutazione dei comandi italiani in A.S. circa l'atteggiamento delle forze avversarie non collimava con quella del Comando del Gruppo Corazzato Africa. L'Ufficio Informa zioni tedesco sosten eva il convincimento che, per il momento almeno, i Britannici non intendessero procedere ad un'azione offensiva. Per conto suo, il gen. Rommel era dell'avviso che anche nell'ipotesi che una reazione controffensiva britannica si fosse verificata, come risposta alla nostra ope razione su Tobruch, la sua pressione non avrebbe potuto esercitare un'influenza sensibile prima del terzo giorno dall'inizio dell'attacco alla piazzaforte (r).

Con lettera del 15 novembre (pervenuta a destinazione soltanto il 18 novembre) il Comando Supremo (allegato n. 29) ribadiva il

(r) La valutazione complessiva della presunta situazione avversaria veniva così formulata nel bolleaino dell'n nov embre del Comando Gruppo Corazzato Afri ca : concetto, unanimemente riconosciuto, che la presa di Tobruch rappresentava il solo mezzo per migliorare la nostra situazione tatticostra tegica in Libia: dalla sua tempestiva attuazione dipendeva ormai la possibilità di far fronte in condizioni favorevoli a un attacco nemico in forze. Confermava pertanto la necessità che l'azione di Tobruch fosse condotta al più presto, non appena completata la preparazione, per non essere prevenuti dall'iniziativa nemica. L asciava al Comando Superiore A.S., che aveva in materia piena responsabilità, di stabilire il momento dell'attacco, in base alla situazione generale e d'intesa con il gen. Romm el.

« Il raggruppamento delle forze nemiche sul fronte di Sollum c nella zona di Siwa- Giarabub è rimasto immurato nelle ultim e setti man e. Esso è caratterizzato da frequente avvicendamento c ùa aumentata attività di ricognizione su rutto il fronte .. . per conoscere i movim enti di truppe nella zona del fronte di Sollum- Tobruch e A in Gazala- Bir Hacheim - Bir cl Gobi che certamente non gli sono rimasti inosservati. Nella zona Marsa Matruh - el Daba le forze nemiche ... si sono probabilmente rafforzate di un'altra divisione.

« Riassum endo si può affermare che la situazione nemica sul fronte di Sollum- T obruch, come pure nel D eserto Occidenralc, non ha subito nelle ultime settimane dei cambiamenti essenziali».

Lo stesso giorno la ricognizione aerea italiana e tedesca rilevava tra Marsa Matruh e Ridotta Maddalena una massa di 3150 automezzi e 4 consistenti gruppi di tende ed era fatta segno a reazione contraerea eccezio n almente intensa, di armi di medio e piccolo calibro. Era questa la prima volta che nella zona ad occidente di Marsa Matruh veniva rilevato un numero tanto importante di automezzi (1) (v. schizzo 12. 22).

Nella notte sul r8 novembre commandos inglesi, sbarcati da due sommergibili nei pressi di Beda L ittoria, effettuavano una audace incursione sul Quartier Generale dell'Intendenza tedesca che errate informazioni avevano indicato come sede del Comando Tattico del gen. Rommel, contro la cui persona era evide ntemente diretto il colpo. Rimasero uccisi quattro ufficiali di stato maggiore tedeschi m a l'obiettivo era andato ovviamente fallito.

Il mattino del giorno 18 il gen. Romm el veniva informato che sul Deserto Occidentale era stata rilevata un'alta cortina di polvere, originata da ingenti forze nemiche in movimento: pur avendo la sensazione di una prossima offensiva nemica, denunciata anche dalla crescente attività quotidiana dei bombardieri b ri tannici contro le basi di rifornimento e le retrovie italo- tedesche, il gen. Rommel rimaneva sorpreso dalla notizia (2) talché nel bollettino giornaliero del Gruppo Corazzato Africa, compilato la sera stessa si legge: « Situazione del nemico immutata. Fronte di Sollum: il nemico ha spinto avanti una ricognizione armata in direzione della 21a Divisio n e Corazzata »

(r) L 'acroricognizione del giorno precedente aveva rilevato soltanto 2090 automezzi.

(2) HAN S GERT EsEaEcK: cc Afrikanische Schicksalsjahrc » (Anni fatali ìn Afri c a).

Un messaggw operativo trasmesso alle ore 0,45 dal Comando Superiore A.S. al Comando Supremo caratterizza efficacemente il diverso atteggiamento mentale dei due stati maggiori, italiano e tedesco (logica conseguenza della diversa valutazione della situazione contingente) di fronte allo stesso elemento informativo.

« or / 19401 Op. r8 novembre ore 24,35. Fronte Sollum: stamane ore 8 avvistati automezzi nemici sud Sidi Ornar et reparti appiedati intenti rafforzarsi terreno. Pomeriggio artiglieria « Savona » habet sparato migliaio colpi contro concentramenti mezzi blindati et corazzati. Intercettazioni radio trasmesse da avversario in chiaro lasciano supporre imminente attacco nemico da sud Sidi Ornar in direzione Bir el Go bi ».

Il mattino del 19 il nemico sferrava la sua nuova offensiva. Superata l'ala destra del nostro schieramento alla frontiera, puntava con le maggiori forze sul rovescio della linea di investimento di Tobruch: era iniziata la seconda offensiva britannica in Africa Settentrionale (r). La gara a tempo per il potenziamento delle forze contrap. poste in quello Scacchiere era stata chiaramente vinta dall'avversario, grazie all'incontrastata supremazia assicuratagli dal fattore aeronavale nel campo dei trasporti marittimi ed allo sconfinato concorso degli aiuti americani.

(x) La situazione dell 'S" Arma ta britannica all ' inizio della ba ttaglia della Marmarica è riporta ta in allegato nella Monografia « Seconda offe nsiva britannica in Africa Se tten trionale e ripiegamento i taio- ted esco nella Sirtica Orientale » Per i rinforzi aer ei giunti nel Teatro del Medio Oriente dal ge nnaio all'ottobre 1941 v. alleg <Jto n. 30.

Capitolo Xv

PERDITE SUBITE DALLE FORZE ITALO - TEDESCHE

(15 febbraio -16 novembre 1941)

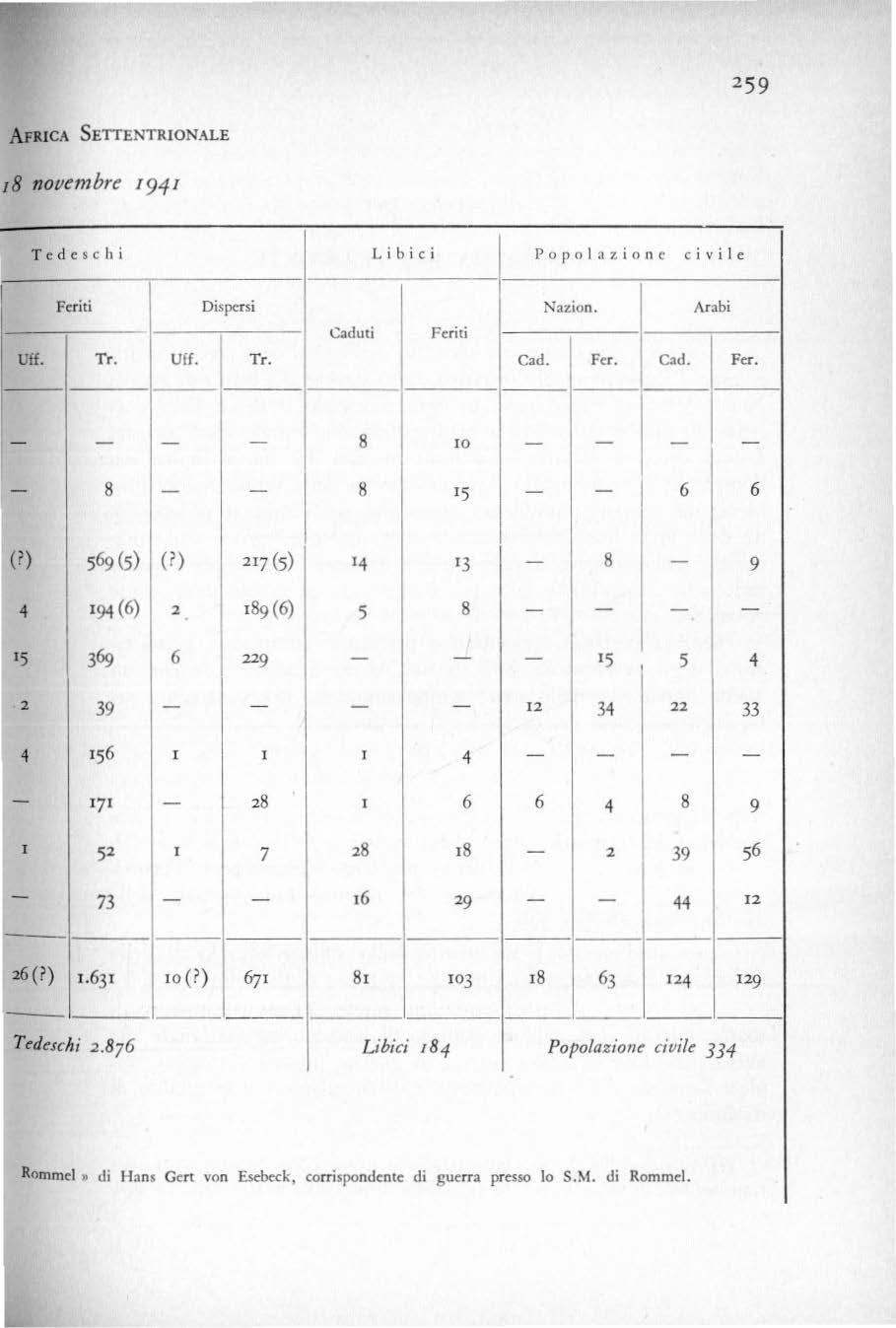

P erdit e subit e dalle forze italo- tedesche nel periodo compreso fra la prima e la seconda offensiva britannica (I 5 febbraio - 16 novembre 1941).

Nel corso della narrazione sono state di volta in volta indicate, per quanto possibile, le perdite riportate dai reparti italiani e tedeschi nei vari episodi della controffensiva e delle successive azioni svoltesi intorno a Tobruch o al confine egiziano. Lo specchio che segue raccoglie mensilmente le perdite sofferte in tutto il periodo qui considerato.: i dati son tratti dalle segnalazioni giornaliere registrate sul Diario del Comando Superiore A.S.

Nella prima quindicina di aprile, durante la quale si era svolta la fulminea avanzata da el Agheila alla frontiera egiziana, in questo documento ricorre spesso la voce « perdite imprecisate » e la imprecisazione permane, per le truppe tedesche, sino a fine mese. Nello specchio che seg ue sono quindi state riportate in aprile, per i Tedeschi , le perdi te indicate g lobalmen te fino al 9 maggio nella Memoria: « Anni fata li in Africa», di Hans Gert von E sebeck . Conseguentemente sono state riportate in maggio le perdite tedesche che risultano dal Diario del Comando Superiore A .S. , l imitatamente al periodo dal IO al 31 eli quel mese.

Il contributo di sangue offerto dalle due componenti delle forze dell'Asse giustifica pienamente il carattere italo -tedesco eli ogni episodio della vicenda qui analizzata, carattere che la presente Monografia ha tenuto a mettere in evidenza, sulla base di inconfutabili documenti, contro l'antistorica faziosità della versione largamente diffusa, con l'avallo an che di illustri nomi della storiografìa internazionale, di una cam pagna esclusivamente tedesca dell'Africa Settentrionale.

La proporzione delle perdite, superiore anche percentualmente per la parte italiana, risponde non solo allo sfavorevole rapporto in fatto di armamento delle nostre unità ma anche alla natura dei compiti che, in funzione appunto delle loro caratteristiche organiche, venivano prevalentemente affidati alle divisioni italiane. E infine il maggior numero di dispersi (prigionieri, per la maggior parte) risponde logicamente alla situazione di truppe pressoché prive di mobilità tattica, implicate nelle vicende di una guerra a carattere di esasperata mobilità.

(4)

(5)

(6)

Capitolo Xvi

Il P Robl E Ma Dei T Rasporti

Come è sistematicamente affiorato nell'esame degli avvenimenti, e come d'altronde appare intuitivo, la situazione del teatro di guerra Nord- Africano rispecchiava in ogni momento il flusso della corrente di alimentazione dalla madrepatria alle armate contrapposte.

L'esito della campagna, nelle mutevoli fasi del suo sviluppo, era dungue in ogni momento funzione diretta della soluzione del problema dei trasporti : problema circoscritto per l'Italia all'utilizzazione delle brevi linee mediterranee, rigorosamente vigilate dalla prevalente potenza aero- navale britannica, esteso invece per l'avversario alla disponibilità delle più lunghe ma pressoché sicure rotte oceaniche.

Sembra pertanto opportuno e pertinente completare la trattazione degli avvenimenti militari nell'Africa Settentrionale con un esame sintetico, e nello stesso tempo completo, dell'andamento dei trasporti nel corso del periodo qui considerato.

A sp et t i ge n erali del p roblema d ei tras porti in A.S

Può giovare all'esatta e realistica valutazione della vastità e della complessità dell'assillante problema dei trasporti l'individuazione dei termini fondamentali della sua impostazione generale:

- affidam ento praticamente nullo sulle risorse locali della Colonia, scarsamente sufficie n ti alle esigenze degli i ndigeni;

- assenza di predisposizioni intese all'ammassamento di scorte, durante il non breve periodo di tensione internazionale che aveva preceduto la nostra entrata in guerra, profittando della completa sicurezza delle vie marittime e della maggiore disponibilità di naviglio ( r);

(r) All'atto della dichiarazione di guerra si era subita la perdita di circa 1.200.000 ton. di naviglio, pari al 35 % della disponibilità totale: unità in navi-

--.., fabbisogno corrente molto elevato per il mantenimento di circa 2oo.ooo uomini delle truppe metropolitane, 25.000 militari libici (con relativi familiari = 104.000 persone) e Io.ooo quadrupedi. A questa forza si era aggiunto nel 1941 il Corpo tedesco che alla fine di ottobre 1941 ammontava a 67-ooo uomini. Si doveva inoltre provvedere alle esigenze della popolazione civile metropolitana e di circa 35.ooo operai militarizzati;

- fabbisogno rispondente ai consu m i operativi. Per il solo carburante (automezzi, corazzati, aerei) nel periodo qui considerato il con sumo medio gio rn aliero si aggirava sulle 250 tonn., aumentabili a 350-400 nelle fasi di m aggiore attività operativa;

- eccezionale sviluppo delle linee di operazione che assorbiva gran numero di automezzi e ingente quantità di carburante per i trasporti d'intendenza, dai lontani porti di scarico alle linee avanzate.

- limitata capacità delle attrezzature dci due porti principali (Tripoli e Bengasi) che contribuiva a prolungare il termine viaggiopiroscafo;

- difficoltà di fare affluire tempestivamente nei porti metropolitani d'imbarco quantitativi di materiali adeguati alla capacità dei convogli, costretti talvo l ta a partire a carico ridotto; n imenti nei porti libici.

- strenua lotta dell'avversario, con preponderanti m ezzi navali, subacquei e di superficie, ed aerei contro i nostri convogli, sottoposti a perdite in genti e irreparabili, non solo agli effetti dell'impoverimento del tonnellaggio disponibile ma anche della progressiva riduzio n e della nostra capacità di protezione aerea e navale ai convogl i stessi.

Capacità di scaricamento dei porti libici.

Si tratt a ovviamente di un dato fondame n tale per l'apprezzame n to teorico delle local i possibilità di ricezione dei n ostri rifor-

Il porto di Tripoli, di gran l unga i l m aggiore dell'inte ra Libia, consentiva lo scarico giorn aliero di 4500 ton nellate. E ra stato appro- gazione fuori del Mediterraneo (fra cui alcune fra le più moderne ed efficienti) catturate, internate in porti neutrali o autoaffondate. La situazione del tonnellaggio doveva poi andarsi progressivamente inasprendo per effetto delle perdite, non compensate dalle nuove costr uzioni. fondito prima della guerra e i lavori di dragaggio continuavano guerra durante, per consentire l'accesso alle navi di maggior tonnellaggio.

Il porto artificiale di BetJgasi consentiva lo sbarco giornaliero di 1000 tonnellate. All'inizio delle ostilità ne erano state ultimate le opere principali ma restavano da compiere importanti lavori di completamento . Poteva accogliere navi fino alle 3000 tonnellate e in numero limitato: non dunque convogli di una certa entità. Nel maggio 1941 il Comando Superiore Marina della Libia aveva espresso il parere che la potenzialità di sbarco potesse essere aumentata a 2000 tonnellate giornaliere, attraverso semplici perfezionamenti degli impianti dell'organizzazione.

Il porto di Derna non costituiva in realtà che un punto d'appoggio per il piccolo tonnellaggio, accessibile solo in condizioni meteorologiche favorevoli : la sua potenzialità giornaliera di sbarco non superava le 500 tonnellate.

Il porto di Tobru ch rappresentava l'unico buon approdo della Marmarica, dotato di efficienti strutture e buone attrezzature che consentivano lo sbarco anche di 700 tonnellate giornaliere.

Il porto di Bardia consisteva in una rada natural e, atta ad accogliere navi glio di piccolo tonnellaggio: la ristretta imboccatura risultava di difficile accesso in caso di mare grosso. La capacità giornaliera di sbarco era di circa 6oo tonnellate.

Contro l'integrità dei porti principali concentrava , ovviamente, la propria attività l'aviazione britannica, con reiterati bombardamenti diurni e notturni.

Dal 7 febbraio al 31 dicembre 1941 il porto di Tripoli subiva ben 83 incursioni, di cui 36 nelle sei settimane precedenti l'offensiva del 18 novembre.: 63 provocavano danni all'abitato e agli impianti fi ssi portuali, 20 provocavano danni agli impianti ed ai materiali militari (1). Ciò nonostante, con alacre lavoro di riparazione, si provvedeva a mantenere l'agibilità del porto a un livello soddisfacente.

Anche Bengasi era soggetta a continue azioni di bombardamento aereo: 134 nel periodo dal 7 febbraio al 31 dicembre 1941, di cui 57 nelle sei settimane precedenti l'offensiva del 18 novembr e. Di queste, II7 provocavano danni all'abitato e agli impianti fissi portuali, r7 danni agli impianti e ai materiali militari (2).

(r) Gwsi!PPE SANTORO: « L'A erona utica Italiana nella seco nda Guerra Mondiale», Ed. Esse, Milano, 1957, vol. II, pag. 134.

(2) GruSEPPE SANTORO: « L'Aeronautica Italiana nella seconda Gu erra Mondiale >l , Ed. Esse, Milano, 1957, vol. II, pag. 135.

Molte distruzioni erano state compiute sulle opere e attrezzature di Bengasi all'atto del nostro ripiegamento: poco era stato riattato dai Britannici durante la breve occupazione ed altre distruzioni aggiunsero al momento del loro abbandono della città, riducendo praticamente a zero le possibilità di utilizzazione del porto. Nei giorni immediatamente successivi alla nostra rioccupazione si poneva mano ai lavori di riattamento. Uno dei primi provvedimenti era la trasformazione del relitto di un grosso piroscafo, appoggiato sul fondo con relativa stabilità, in un pontile di circostanza, lungo r6o m. e largo m. 4,50 (r).

Scrive in proposito Churchill, con riferimento alla situazione in Libia nella terza decade di aprile:

<< ••• A noi sembrava r agione di grandissima insoddisfazione il fatto che il porto di Bengasi, di cui non eravamo riusòti a servirei utilmente, avesse già una parte tanto importante, ora che era passato in mani tedesche ... » (2).

Indubbiamente la << grandissima insoddisfazione » del Primo Ministro sarebbe cresciuta a dismisura se l'orgogliosa determinazione a non riconoscere altro degno avversario all'infuori del tedesco gli avesse permesso anche soltanto di sospettare, come poi era effettivamen te avvenuto, che assolutamente nessun tedesco aveva contribuito al ripristino del porto di Bengasi .. .

Lotta a d ol tra nza contro i c on v og li dell'Asse.

Fin dall'inizio delle ostilità la Marina britannica aveva condotto con particol are durezza la lotta con tro le n ostre comunicazioni con la sponda africana. Inizialmente la sua azione, pur imponendo ai nostri trasporti gravosi pedaggi, non aveva raggiunto l'intento di compromettere troppo seriamente il flusso dei trasporti indispen sabili per l'alimentazione delle operazioni nello Scacchiere Nord -Africano.

Il perno di manovra dell'azione aero- navale britannica contro il nostro traffico era rappresentato da Malta ma lo Stato Maggiore Imperiale, dopo averne riconosciuto fin dal 1939 l'importanza primordiale per il dominio del Mediterraneo Centro- Occidentale, aveva trascurato la realizzazione del programma di potenziamento deliberato in relazione a tale funzione. Nella seconda metà del 1940 aveva progressivamente cercato di ovviare alle trascorse manchevolezze così che Malta andava gradatamente assumendo il ruolo che le competeva, ai danni delle nostre comunicazioni con la Libia .

(r) Gen. del Genio L mcr GRosso, Comandante Superiore del Genio in Libia nel 19 40 - 41: « I porti della Libia e il Genio Militare nelle operazioni del 1941 - 42 » in Bollettino dell'Istituto Storico e di cultura dell'Arma del Genio, Roma, gennaio 1951.

(2) Dati tratti da « T h e Mcdirerranean and Middle Easr )) , PLAYFAIR I.S.O., London, 1956, ed H.M.S O., vol. II.

Un radicale cambiamento interveniva però nel gennaio 1941, con il trasferimento del X Corpo Aereo Tedesco in Sicilia: per cinque mesi Malta veniva mantenuta sotto pesante pressione di bombardamento aereo (con l'attivo concorso della caccia italiana) e per qualche tempo il traffico nel Mediterraneo tornava a svolgersi con una certa tranquillità, così da consentire il trasporto del Corpo Tedesco d'Africa e di varie unità italiane, per ripristinare rapidamente la situazione seriamente compromessa dalla sconfitta della ro• Armata del maresciallo Graziani.

Senonché l'azione del X C.A.T. non poteva essere ulteriormente continuata con lo stesso ritmo , per l'eccessiva usura del materiale e per le perdite. La Germania, ormai impegnata a fondo nella Campagna dell'Est, non era in condizione (e comunque non era intenzionata) a devolvere altre forze a favore del teatro di guerra mediterraneo. Il centro di gravità dell'attività aerea veniva trasferito dalla Sicilia nell'isola di Creta: la pressione su Malta ne risultava conseguentemente alleggerita.

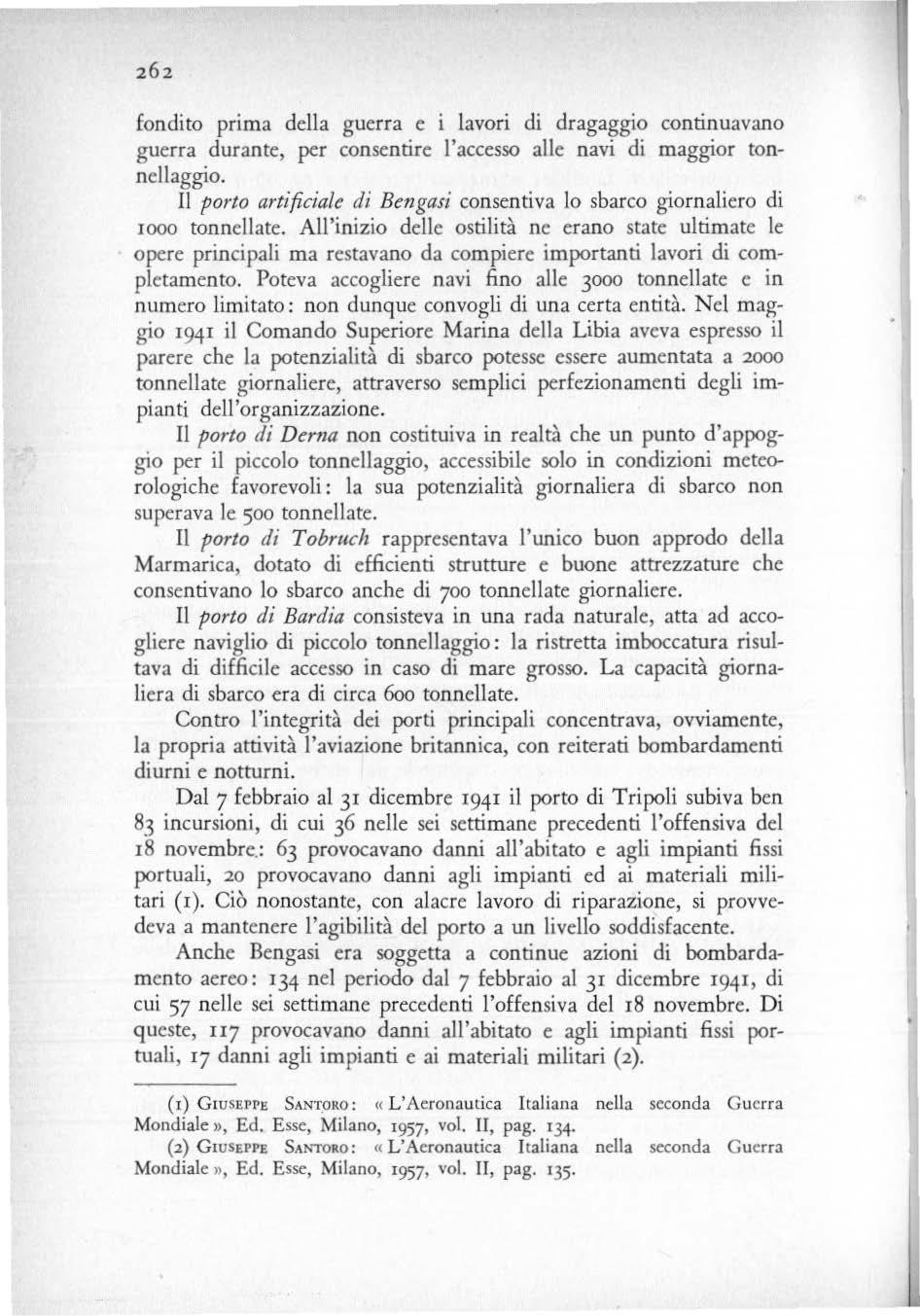

Da parte britannica erano state prese immediatamente efficaci contromisure per rendere sempre più costose le programmate incursioni sulla base di Malta: l'entità delle perdite subite dai nostri trasporti nel periodo gennaio- maggio 1941 riproduce efficacemente il fenomeno del graduale ritorno al primitivo stato di insicurezza delle nostre comunicazioni con la Libia, dopo il primo alleggerimento provocato dall'intervento del X C.A.T. (1):

Gennaio: navi affondate n. 4· per 14.537 tonnellate

Febbraio: )) )) )) 3 )) 6.027 ))

Marzo: )) ) ) )) 3 )) 10.194 ))

Aprile: )) )) )) IO )) 23·371 ))

Maggio: )) )) )) 31 )) 47·327 ))

L'inopinato intervento tedesco sui campi dell'Africa Settentrionale e la fulminea impresa del gen . Rommel che nel giro di due settimane aveva totalmente annullato i vantaggi raccolti dalla prima offensiva britannica, rendendo drammaticamente attuale una nuova minaccia alla frontiera del Deserto Occidentale, avevano convinto l'Alto Comando britannico che il successo o il fallimento della difesa della posizione egiziana (e, complessivamente, del Medio Oriente) sarebbe ormai dipesa in buona parte dall'efficacia delle misure intese ad impedire, o quanto meno a rallentare, il potenziamento delle forze dell'Asse, in concomitanza con i l massimo sforzo per intensificare i propri rifornimenti, così da raggiungere tempestivamente una sostanziale preponderanza sul l 'avversario, tale da consentire la riconquista del l 'iniziati va operati va.

Malta è e rimane sempre al centro di questa inasprita battaglia aeronavale contro il traffico marittimo italiano. Le direttive impartite nel maggio dal Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica britannica al gen . Hug Lloyd, nuovo comandante delle forze aeree di Malta (che erano state sostanzialmente rafforzate) erano di lotta senza quartiere contro i co n vogli dell'Asse con rotta sud: « Il vostro compito a Malta è di affondare qualunq ue nave che dall'Europa diriga in Africa >>.

Questa non era che l 'interpretazione del pensiero del Primo Ministro e Ministro della Difesa che il 14 aprile, i l giorno stesso in cui veniva respinto il nostro primo attacco contro la Piazza di Tobruch, aveva scritto:

« Se i Tedeschi potranno co n tinuare ad alimentare la loro invasion e della Cirenaica e dell'Egitto attraverso il por to di Tripoli e lungo l a strada costiera, essi potranno certamente investirei con forze corazzate superiori alle nostre, con conseguenze della massima gravità ...

« Compito principale della flotta britannica del Mediterraneo agli ordini dell'ammiraglio Cunningham div enta pertanto di arrestare tutto i l traffico m aritti mo tra l'Italia e l'Africa con l'impiego intensissimo delle unità di superficie e con l a collabo r azione, per quanto è possibile, dell'aviazione e dei somme rgib ili. Per questo obiettivo della più alta importanza ci si deve preparare, se necessario, a gravi perdi te di n avi d a battaglia, d'incrociatori e di cacciatorpediniere. Il porto di Tripoli deve essere m esso fuori uso con periodici bombardamenti e co n il blocco e la posa di mine, avendo cur a che la posa di min e n on impedisca il blocco o i bombardam enti. I conv ogli nem ici in navi gaz ione verso e di ritorno dall'Africa devono essere attaccaci dai nostri incrociatori, cacciatorpediniere e sommergibili, con l'appoggio dell'arma aerea della flotta e della R.A.F. Ogni convoglio che riesce a passare deve essere considerato un grosso insuccesso navale. La reputazione della Marina Reale è impegnata nell'arresto di tale traffico.

« La flotta dell'ammiraglio Cunningham deve essere a tale scopo rafforzata a seconda delle necessità ... Essa dovrebbe essere in grado di costituire due squadre che potrebbero a turno bombardare periodicamente Tripoli, specialmente quando si venisse a sapere che navi o convogli si trovano nel porto ...

« 11avali sufficieuti dovrebbero la propria a Malta >> (I).

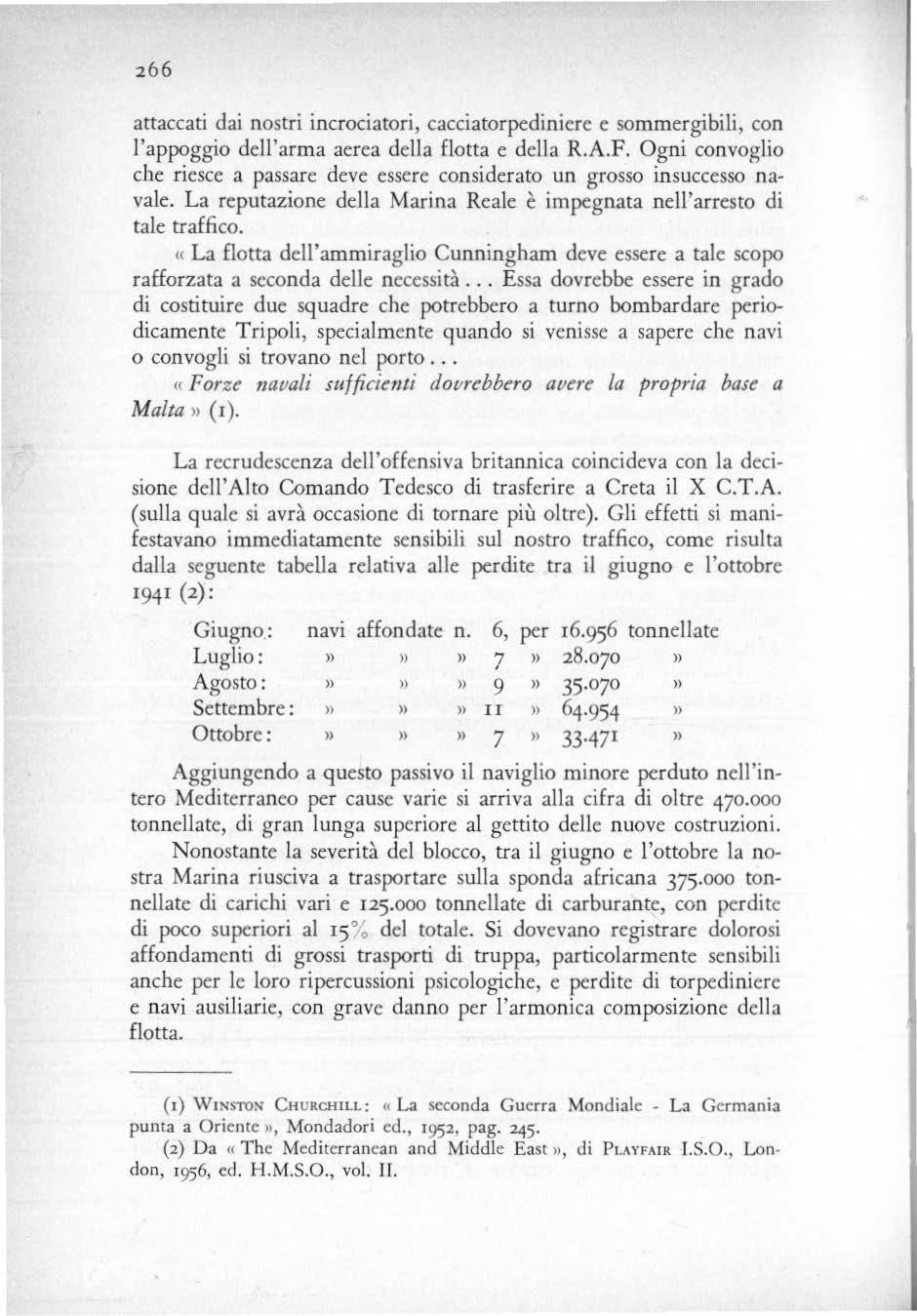

La recrudescenza dell'offe nsiva britannica coincideva con la decisione dell'Alto Comando Tedesco di trasferire a Creta il X C.T.A. (sulla quale si avrà occasione di tornare più oltre). Gli effetti si manifestavano immediatamente sensibili sul nostro traffico, come ri su lta dalla seguente tabella relativa alle perdite tra il giugno e l'ottobre

1941 (2):

Giugno: navi affondate n. 6, per r6.956 tonnellate

Luglio: )) )) )) 7 )) 28.070 ))

Agosto: )) )) )) 9 )) 35·070 ))

Settembre: )) )) )) II )) 64·954 ))

Ottobre: )) )) )) 7 )) 33·471 ))

Aggiungendo a questo passivo il naviglio minore perduto nell'intero Mediterraneo per cause varie si arriva alla cifra di oltre 470.000 tonnellate, di gran lunga superiore al gettito delle nuove costruzioni. Nonostante la severità del blocco, tra il giugno e l'ottobre la nostra Marina riusciva a trasportare sulla sponda africana 375.000 tonnellate di carichi vari e 125.000 tonnellate di carburante, con perdite di poco superiori al 15 °o del totale. Si dovevano registrare dolorosi affondamenti di grossi trasporti di truppa, particolarmente sensibili anche per le loro ripercussioni psicologiche, e perdite di torpediniere e navi ausiliarie, con grave danno per l'armonica composizione della flotta.

( 1) WINSTON CH URCHILL: « La seconda Guerra Mondial e - La G ermania punta a Oriente », Mondadori cd ., 1952, pag. 245·

(2) Da « Thc Mcdircrran can and Middlc East ))' di PLAYFAIR I.S.O., London, 1956, ed. Il.M.S.O., vol. IL

Colloq uio ital o - ted esco. La crisi dei trasporti si aggrava.

Il 16 settembre il Maresciallo del Reich Goring invitava il gen. Pricolo, Capo di Stato Maggiore della nostra Aeronautica, ad un colloquio, per esaminare la situazione nel Mediterraneo e stabilire eventualmente nuovi accordi per una maggiore efficacia della collaborazione fra le due aviazioni in quel teatro di guerra.

Il colloquio aveva luogo il 2 ottobre a R ominten e risultava praticamente poco conclusivo (1). In sostanza il Maresciallo non faceva che prospettare suggerimenti su misure già prese in considerazione dal nostro Comando Supremo e da Supermarina : intensificare gli attacchi per la neutralizzazione delle forze aeree di Malta; trasporto di truppa con sommergibili e cacciatorpediniere, riservando i piroscafi per i materiali; far capo, oltre che a Tripoli, anche a Bengasi, Derna e Bardia, valorizzando quei porti .

Il gen. Pricolo annunciava l'allestimento, in corso dì esecuzione, di una nuova base di appoggio nell'isola di Lampedusa. Nel quadro di un nebuloso riferimento alla prossima risoluzione vittoriosa della campagna di Russia, il Maresciallo lasciava sperare un possibile aumento nell'assegnazione del carburante entro il termine di qualche settimana, evitando di impegnarsi in qualsiasi promessa di altri concors1.

Molto era stato frattanto realizzato nell 'isola di Malta per attenuare l'efficacia dei bombardamenti, predisponendo aree di diradamento e numerose piste per il decentramento degli apparecchi. Ne era stata sensibilmente rafforzata la potenzialità difensiva ed offensiva, con nuove unità da caccia e da bombardamento. In ottobre era stata dislocata nel porto di L a Valletta una di visione navale, composta di due incrociatori leggeri e due cacciatorpediniere, denominata

«

Forza K >>

Rilevata la presenza di questa nuova unità la nostra Marina sollecitava insistentemente la ripresa del martellamento della base aeronavale, al fine di snidare la nuova minaccia . In una riunione dei Sottocapi di Stato Maggiore delle tre Forze Armate, l'amm. Sansonetti sviscerava a fondo l'intero problema del traffico con la Libia.

(r) Il punto di vista dell'Alto Comando tedesco ri su l ta molto efficacemente espresso dal Capo di Stato Maggiore Generale, gen. Halder, che nel suo Diario anno tava sotto la data del 29 luglio: cc La garanzia della sicurezza dei trasporti diretti al Nord Afr ica spetta all ' Italia. Nell'attuale situaz ione sarebbe crimi nale assegnare ad aeroplani tedeschi questo compito>>.

L'Aeronautica della Sicilia, nell'ambito delle proprie possibilità, aumentava al massimo la pressione sull'isola, senza peraltro raggiungere vistosi risultati. C'era d'altronde in preparazione il nuovo attacco di Tobruch e l'Aeronautica doveva tener conto dell'eventualità di dover temporaneamente rinforzare la 5"' Aerosquadra, nell'Africa Settentrionale, per fornirle gli elementi da caccia, da bombardamento e da ricognizione necessari per quell'operazione.

La Marina iniziava in ottobre un nuovo ciclo di trasporti, ricorrendo ali 'imbarco diretto delle truppe sui cacciatorpediniere che, grazie all'alta velocità, riuscivano a compiere gran parte della traversata nell'arco di una notte. P er i restanti co nv ogli ricorreva alla decisione di rafforzarne la protezione, impegnando nel compito divisioni di incrociatori e persino navi da battaglia, oltre i normali mezzi di scorta, senza tuttavia raggiungere risultati adeguati, per effetto soprattutto della perdurante inferiorità tecnica in fatto di radar e di aerei notturni. Nello stesso mese la Marina tedesca provvedeva all 'impianto di una base di som mergibili a Salamina e faceva affluire nel Mediter raneo 20 unità subacquee . L'avi azione tedesca, che rappresentava indubbiamente l'arma più efficace nella particolare circostanza, non tornava a riprendere il proprio posto in Sicilia che due mesi più tardi.

In novembre la Marina britannica si accaniva con inaudita viole nz a, con tutti i mezzi di superficie, subacquei ed aerei, contro i nostri trasporti raccogliendo cospicui risultati: andavano perduti complessivamente tre cacciatorpediniere e tredici piroscafi (fra cui un intero convoglio di sette navi da carico, sorpreso e distrutto circa 35 miglia a levante di Siracusa) (1). Era questo un duro colpo, nell'imminenza della grande offensiva che 1'8• Armata britannica si apprestava a sferrare c che infatti aveva inizio dieci giorni dopo.

La situazione minacciava di divenire insostenibile, di fronte anche alle sole esigenze difensive del fronte nord- africano, per non pensare alle trascorse velleità di piani di conquista fino al Canale ed oltre .

(1) Avvistato da un ricognitore nel pomeriggio del giorno 8, il convoglio veniva attaccato di sorpresa nella none dalle navi di Malta che, grazie ai radar, potevano preparare il tiro prima di giungere a distanza visiva. Aprivano quindi improvvisamente il fuoco da breve distanza, ripartendosi i bersagli. Entro appena sette minuti tutti i piroscafi erano in fiamme ed in stato di affondamento.

Il ricorso all'aviotrasporto, an che per la limitata disponibilità di m ezzi idonei a tale im piego, come pure il ricorso ai sommergibili o al naviglio sottile no n pote vano essere considerati che un'utile integrazione d ei rifornimenti impe r ati vamente richiesti per la materiale alimentazione d elle unità e p er rinvigorire la loro capacità operativa, sul punto di trovarsi esposta ad una durissi m a prova di resistenza e di r eattivi tà.

Si imponeva pe rtanto di escogitare mezzi idon ei a modifi care sostanzialm ente lo stato di soggezio ne cui erano sottoposte le nostre vie di comunicazione con la sponda nord - african a. Si trattava in sosta nza di un fattore negativo permanente, soggett o ad assum ere valori variabili in funzione d ella situazio ne generale c che in qu esto momento minacciava di esercitare una influenza d eterminan te sul ca mpo dell'imminente battaglia fra le due armate co n trapposte.

Il problema non era certamente nuovo ed era stato cos tantem ente tenuto nel dovuto conto dal Comando Supremo. Vale la pena di fare un passo indietro e atta rd arsi nella ricapitolazione delle misure via via adottate sotto la spi nta della situazione con tingente, nell'arco di tempo interessante la presente Mono grafia.

Ricerca e organizzazio ne di nuove basi. Necessità d i disporre delle basi tunisin e

Il 14 aprile 1941 il Sottocapo di Stato M aggio re Generale, gen. Guzzoni, c ui co m pe teva la trattazione dei proble mi del traffico oltremare, aveva indetto una riunione alla qu ale avevano partecipato i capi re spo nsabili .dell e tre Forze Arm ate e del Comando Supremo (r).