15 minute read

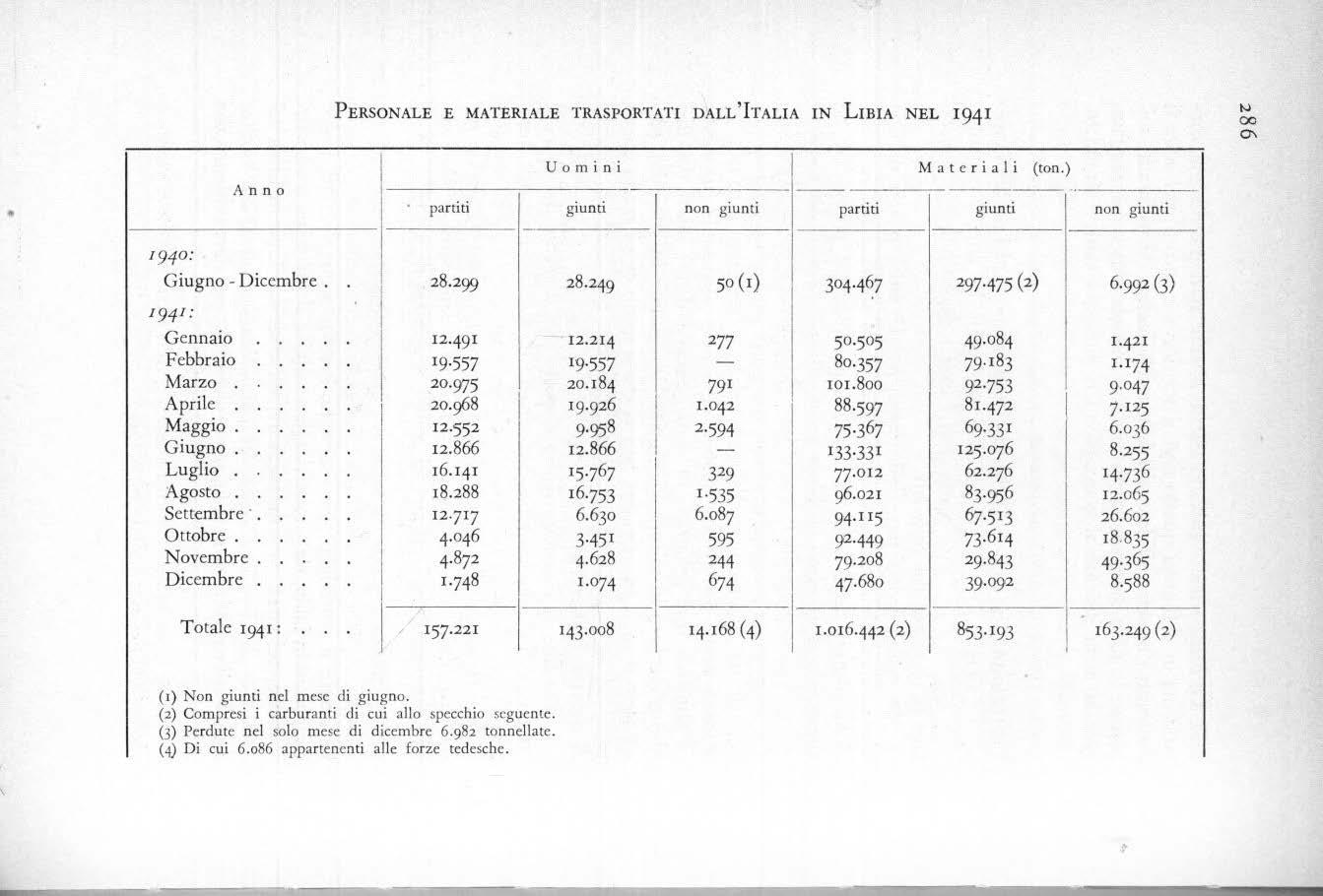

PERSONALE E MATERIALE TRASPORTATI DALL' I TALIA IN L IBIA NEL 1941

(1) Non giunti nel mese d i giugno.

(2) Compresi i carburanti di cui al lo specc hio segue nt e .

Advertisement

(3) Pe rdute nel so lo me se di d icemb re 6.98.2 tonnellate.

(4) Di cui 6.o86 appartenen ti alle forze tedesche.

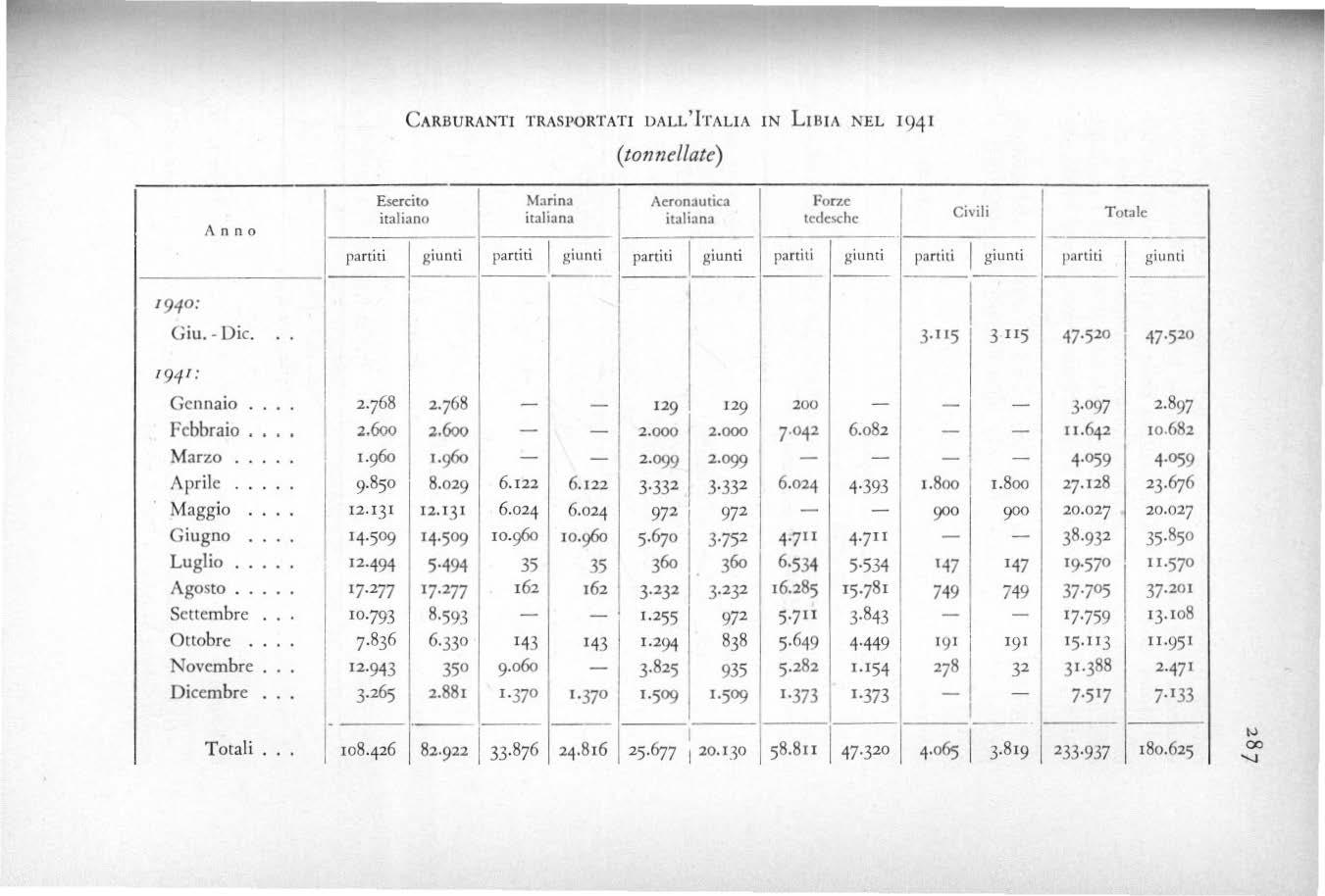

CARBURANTI TRASPORTA TI DAu.'hALIA IN LIBIA NEL 1941 (tonnellate)

radicale trasformazione verificatasi nel frattempo nel campo della sicurezza delle comunicazioni marittime nel Mediterraneo (1).

Molto eloquente è il linguaggio delle cifre: da valori praticamente insignificanti nel 1940, nel primo semestre del 1941 il livello delle perdite sale al 4% circa per il personale, al 6% per il materiale e all'8 % per il carburante e si quadruplica poi, grosso modo, nel secondo semestre, rispettivamente al 16, 26 e 36%.

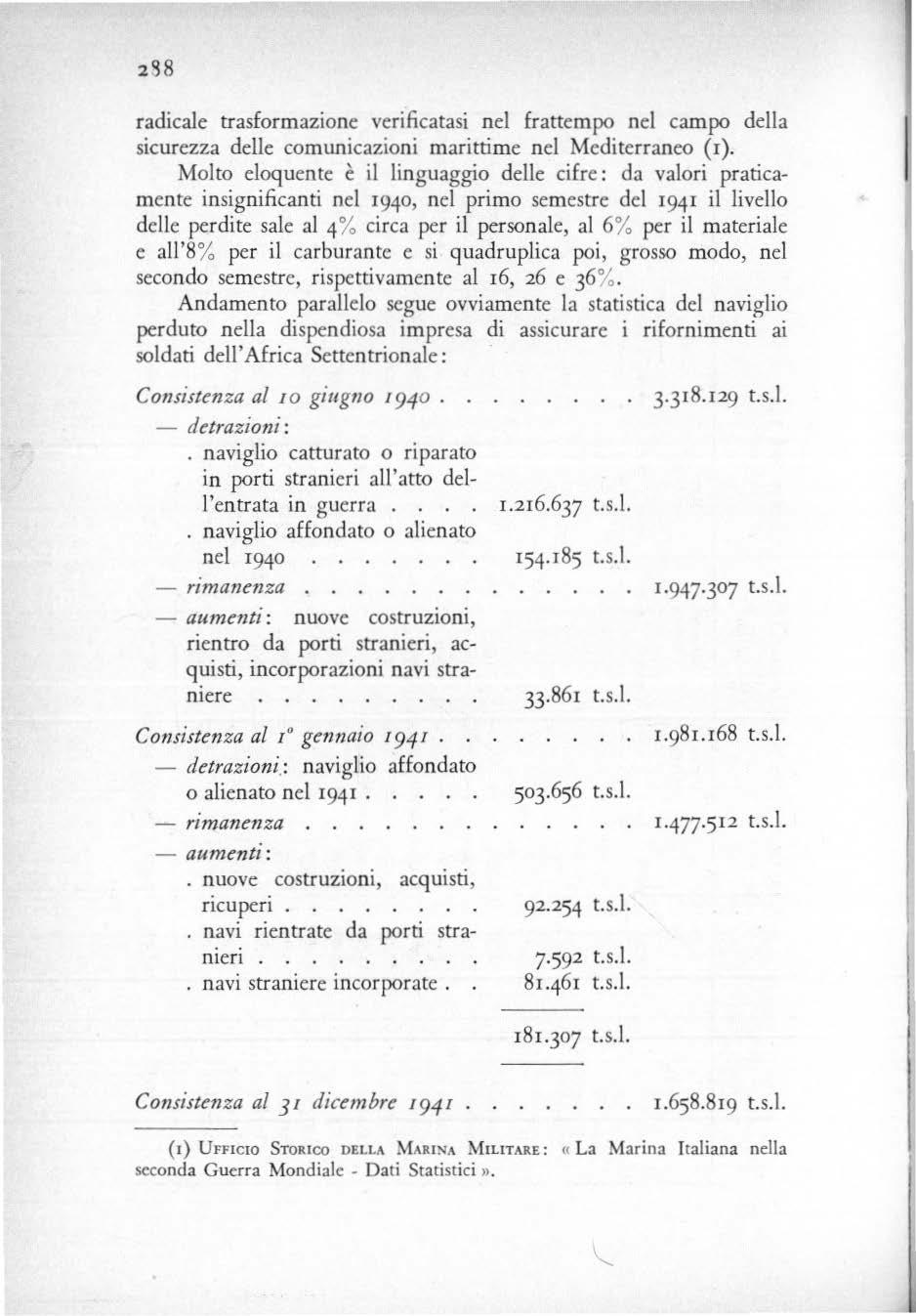

Andamento parallelo segue ovviamente la statistica dd naviglio perduto nella dispendio sa impresa di assicurar e i rifornimenti ai soldati dell'Africa Settentrionale:

Comisten z a al 1 0 giu g no 1940 . .

- detrazioni:

. naviglio catturato o riparato in porti stranieri all'atto dell'entrata in guerra . . . . naviglio affondato o alienato nel 1940 . . . . .

- rtmanenza . . . . . . .

- aumenti: nuove costruzioni, rientro da porti stranieri, acquisti, incorporazioni navi stram ere

Comistenza al I 0 gennaio 1941 . .

- detrazioni : naviglio affondato o alienato nel 1941 .

- rtmanenza .

- aumenti:

. nuove costruzioni, acquisti, ncupen . . . . . . navi rientrate da porti stramen navi straniere incorporate

Consistenza al 31 dice mbre 1941 . . . .

Modesto l'apporto del naviglio tedesco presente nel Mediterraneo: 224.820 t.s.l. al I 0 genna1o 1941, I85.305 al 31 dicembre dello stesso anno.

In settembre il Comando Supremo aveva disposto che il trasporto del personale per il potenziamcnto delle unità fosse compiuto per via aerea, al ritmo di 1500 uomini al giorno. L'onere risultava eccessivo per l'Aeronautica e, dopo un primo periodo sperimentale, il contingente veniva ridotto a soo uomini al giorno. L'operazione aveva impegnato pesantemente per circa due mesi la quasi totalità dei mezzi e dei Servizi Aerei Speciali senza offrire, in definitiva, che un modesto contributo alla soluzione del problema di fondo.

Il 15 novembre, quando l'azione nemica contro i nostri convogli era più violenta, l'Alto Comando tedesco interveniva finalmente con l'offerta di inviare in Italia il Comando della 2 • Flotta Aerea, con sede a Roma, e un comando tattico a Taormina. Ne sarebbe di peso il II C.A.T., con sede a Taormina, su 2 stormi da bombardamento, 2 da caccia, I di « Stukas >> , 1 gruppo da caccia notturna, I gruppo da ricognizione, I gruppo da trasporto, I squadriglia di soccorso e I divisione di artiglieria contraerea. Si trattava nel complesso di 52 squadriglie di impiego, con circa 30.000 uomini.

Il Comandante della 2 • Flotta Aerea (Maresciallo Kesselring) con la qualifica di Comandante in Capo Sud (Oberbefehlshaber Siid) doveva avere giurisdizione di comando, oltre che sul C.A.T. in Sicilia, anche sul X C.A.T. in Grecia e sulle aliquote dello stesso X C.A.T. distaccate in Africa Settentrionale.

Si trattava indubbiamente di un ingente apporto di forze che l'OKW aveva deliberato, convinto finalmente della vitale importanza del Mediterraneo nel grande quadro strategico nel quale si trovava ormai impegnato a fondo. Il provvedimento aveva soltanto il fondamentale difetto di giungere troppo tardi, quando ormai l'avversario, per le sicure rotte di Suez, aveva già perfezionato il proprio programma di riarmo mentre i nostri piani di potenziamento, per le contese vie del Mediterraneo, avevano potuto avere soltanto parziale attuazione: il 18 novembre come già sappiamo, 1'8n Armata britannica prendeva l'iniziativa dell'attacco.

Capitolo Xvii

Considerazioni Generali Sul Problema Di Malta

Nelle pagine che precedono si è cercato di riprodurre esattamente, attraverso la sintetica esposizione di dati e di fatti, la dimensione d ete rminante del fattore Malta per la ma teriale alimentazione dello sforzo militare italiano (e successivamente dell'Asse) nello Scacchiere Nord- Africano. E sorbita dai limiti della presente Monografia, esattamente collocata n el tempo fra le due grandi offensive britanniche, estendere indagini e considerazioni sul problema integrale della funzione di Malta nei riguardi dell'esito della campagna. Da quanto precede si presenta n aturale un quesito: perché non si tentò, almeno, l'eliminazione di questa rocca del predominio britannico, giustamente definita dall'amm. Cunnin gham « la chiave di volta della vittoria nel Mediterraneo» e tale costantemente considerata dalla direzione politico- militare britannica?

La materia è tanto vasta, complessa e interessante da meritare una m onografia a sé. No n si tratta di q uestione esclusivamente aeronavale ma è da considerare anzi di pertinenza squisitamente interforze , nella più ampia estensione del termine in quanto, oltre alla Marina e all'Aeronautica, anche l'Esercito vi risulta ugualmente interessato, sia come eventuale protagonista n ella material e operazion e di conquista, sia come « ute nte », nell'Africa Settentrionale, del vitale servizio dei rifornim enti, mortalmente compromesso dal potenzi al e offe n sivo dell'isola.

Ci si propone di contenere in qu esta sede la trattazione entro gli stessi limiti di tempo fissati per l'esposizione degli avvenimenti, al fine essenzialmente di m ettere in evide nz a l'evoluzione del pe nsiero dell'Alto Comando Italiano, perfettamente conscio ddla necessità di una soluzione radical e che tuttavia sfuggiva (forse dopo la perduta occasion e di « un colpo di mano>> da effettuare n ella primi ssima ora del conflitto) sempre più alle conc rete possibilità delle forze e dei m ezzi a sua disposizione, mentre la questione trovava scarsa riso nanza nell'ambiente dell'Alto Comando alleato.

Il valore di Malta era stato giustamente apprezzato dallo Stato Maggiore della Marina che fin dal dicembre 1938, nel quadro di un progetto di massima per il trasporto in Libia di uomini e mezzi in caso di guerra, affermava la necessità di «prevedere l'occupazione di Malta come indispensabile premessa a qualsiasi nostra operazione in grande stile in Africa Settentrionale ... Solo l'occupazione di detta base, che non deve essere considerata impossibile, risolverebbe totalmente il problema ... »

L'impostazione era dunque ineccepibile. Alla vigilia dell'entrata in guerra, nel maggio 1940, procedendo ad un concreto piano di sbarco nell'isola, la Marina confermava i grandi vantaggi connessi al possesso di Malta, ma si rendeva anche conto delle gravi difficoltà dell'impresa, dovute alla intrinseca capacità difensiva della base britannica ed alla mancanza del dominio del mare (in quel momento l'ipotesi di guerra considerava la presenza delle flotte francoinglesi coalizzate). In queste circostanze si giudicava che l'operazione poteva eventualmente essere tentata immediatamente all'inizio delle ostilità: si poteva infatti contare su di un « temporaneo » dominio del mare, finché nell'isola si trovavano soltanto poche forze leggere britanniche, come pure forze leggere francesi a Biserta mentre la Flotta inglese del Mediterraneo era ad Alessandria e quella francese ad Orano.

L'Esercito non disponeva di reparti specializzati per operazioni di sbarco; la 2 Squadra Aerea della Sicilia non disponeva di forze adeguate, né quantitativamente né qualitativamente, per un'impresa di tanto impegno. La stessa Marina non riteneva di poter basare le probabilità di riuscita del!' operazione sulla fragile ipotesi del << temporaneo dominio » del mare (I).

Sta di fatto che più ci si addentrava nella concretezza dei particolari esecutivi e più ci si rendeva conto della estrema difficoltà di venire a capo dell'impresa con i mezzi inadeguati a disposizione. Per giudicare d'altronde dello stato d'animo dei responsabili della condotta della guerra nel secondo semestre del 1940 bisogna non dimenticare che nella valutazione comune (oggi forse troppo fac ilm ente criticata con il facile « senno del poi »), dopo il crollo francese si attendeva a breve scadenza l'invasione e il conseguente cedimento dell'Inghilterra: perché allora impegnarsi in imprese rischiose, quando i frutti della vittoria stavano per cadere maturi nel grem- bo dei «vi ncitori »? Si aggiunga che nel 1940 l'azione di Malta su lle nostre comunicazioni con la sponda africana era quasi irrilevante. Né va dimenticato infine che in agosto Berlino stava perseguendo l'impostazione di un piano («Felix») per la conquista di Gibilterra, con la partecipazione della Spagna di Franco. Il possesso della Rocca di Gibilterra avrebbe scosso a fondo, ovviamente, la posizione britanni ca in tutto il Mediterran eo, senza bisogno di mettere le mani su Malta.

Ad una precisa domanda sulla difficoltà dell'operazione, il Capo di Stato Maggiore della Marina aveva specificato il 5 giugno: « La costa si presta poco ed è fortemente difesa ». Il piano d'azione del 18 giugno veniva accompagnato dalle seguenti considerazioni:

« Date le eccezionali difficoltà di impresa e le forze che dovrebbero esservi dedicate, essa sarebbe giustificata soltanto se Malta rappresentasse un obiettivo decisivo . Ma avendo da tempo l'Inghilterra rinunciato a servirsene come base principal e di operazioni, la minaccia che da Malta può essere esercitata contro le nostre co municazioni e contro le nostre basi navali è di secondaria importanza.

« E' sufficie nte che con bombardamenti aerei, con agguati di sommergi bi li e (quando occorra) con crociere notturne di siluranti, continui ad essere impossibile la permanenza a La Valletta di importanti forze navali, ad essere insidiato il movimento di quelle poche che ci sono, ad essere impedito il rifornimento dell'isola.

« Malta cad rà nelle nostre mani come conseguenza della vittoria finale, ottenuta concentrando tutte le energie negli scacchieri contenenti obiettivi risolutivi ».

Gli aerosiluranti di base a Malta venivano d'altronde giudicati scarsamente efficaci, in relazione al modesto raggio d'azione degli apparecchi allora in dotazione (intorno ai 130 chilometri).

Sta di fatto che per tutto il secondo se mestre del 1940 il problema d e ll'occupazione di Malta, pur restando virtualmente presente, non doveva però mai avviarsi a soluzione, sia per mancanza di truppe e mezzi idonei (paracadutisti, mezzi da sbarco) sia per lo stato d'approntamento della flotta (r).

(1) Nel giugno 1940 due sole navi da battaglia (Giulio Cesare c Cavour, rimod ernate) erano pienamente efficienti . Littorio e Vittorio Veneto stavano compiendo i primi tiri nelle acque di Taran to; Duilio c Doria non eran o ancora entrate in squadra; Roma e Impero non erano ancora neppure scese in mare.

Nel frattempo si faceva esperienza dell'inadeguatezza della nostra pressione aerea per la neutralizzazione della base nemica mentre il Comando Britannico si rendeva conto a sua volta di aver sottovalutato l'importanza attuale di Malta, in un primo tempo reputata detronizzata dalla sua posizione di dominio mediterraneo, esposta com'era al martellamento delle forze aeree della vicina Sicilia. Ai primi di settembre organizzava una prima operazione per il generale potenziamento delle forze terrestri, navali e aeree del Mediterraneo e in particolare per il rafforzamento della guarnigione, delle attrezzature e delle scorte dell'isola.

Le condizioni per il facile « colpo di mano '' che sarebbe forse stato possibile all'inizio delle ostilità erano già svanite: l' << operazione Malta'' si presentava ormai come un'impresa complessa, irta di difficoltà in continuo aumento.

Seguendo le alterne vicende della lotta al traffico marittimo nel Mediterraneo durante il corso del 1941 si è rilevato come il 5 maggio il gen. Guzzoni, Sottocapo di Stato Maggiore Generale, riconosciuto il progressivo attenuarsi dell'efficacia della pressione aerea esercitata su Malta , preso atto del fallimento delle trattative per l'utili zzazione dei porti della Tunisia, affermasse la necessità di tentare l'occupazione di Malta, a meno di rinunciare a qualsiasi idea di ulteriore offensiva in Africa Settentrionale. E' in quel momento che si può considerare nascesse la seria determinazione di andare a fondo dell'assillante problema, nonostante le note difficoltà.

La Marina riprendeva il. progetto preparato un anno prima e, in collaborazione con le altre Forze Armate, si dedicava al suo aggiornamento, per tener conto delle riscontrate variazioni nelle difese dell'isola e nella situazione generale del Mediterraneo. Il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina, amm. Riccardi, faceva risaltare in un'annotazione del 9 maggio: (( ... l'esperienza di quasi un anno di guerra aveva purtroppo dimostrato che la maggior parte dei presupposti dai quali si era partiti fossero errati : in particolare la preventivata azione aerea demolente e il blocco dell'isola, da ottenere con mezzi insidiosi erano risultati, almeno fino a quel momento, velleitari >>.

In un promemoria di Supermarina (n. 103 segreto) del 18 maggio 1941, su richiesta del Comando Supremo, si affermava: « Undici m esi di esperienza bellica hanno dimostrato l'eccessivo otti mi smo di queste conclusioni (del precedente piano del giugno 1940) non tanto nei riguardi dell'entità delle forze che l'Inghilterra è riuscita saltuariamente a mantenere, quanto nei riguardi della minaccia da tali forze esercitata contro le nostre comunicazioni con la Libia e della capacità di Malta a funzionare da punto di appoggio per il trasferimento di forze aeree, di forze navali e di piroscafi dall'uno all'altro bacino del Mediterraneo »

Il do cumento constatava come il potenziamento delle difese di Malta av esse fatto sì che gli attacchi aerei dell'Asse avessero ottenuto «effetti distruttivi che sembra lecito giudicare decrescenti >>

L'isolamento di Malta con i mezzi insidiosi della Marina si era rivelato illusorio per lo scarso rendimento dei sommergibili e delle mine, mentre mas e siluranti potevano godere raramente di condizioni meteorologiche favorevoli all'impiego . Dato che il traffico con l'Africa Settentrionale assorbiva completamente il naviglio silurante, le comunicazioni marittime di Malta si potevano attaccare solo «i n misura ridotta con sommergibili >> . « L a sola probabilità che a Malta ci sia anche una sola squadriglia di velivoli atti a portare siluri o mine magnetiche » data la crescente pericolosità di questi ordigni, imponeva permanentemente l'effettuazione di scorte aeree e navali. La presenza a Malta di reparti navali di superficie costringeva inoltre la Marina a impiegare incrociatori in servizio di scorta e per sopperire alle esigenze di questo servizio i reparti leggeri della flotta si trovavano disseminati nei porti della Sicilia, senza possibilità di procedere a un addestramento continuo, mentre le corazzate rimanevano prive di caccia di scorta.

Ciò premesso, si concludeva: « ... La presa di Malta rappresenterebbe un miglioramento decisivo della situazione e le perdite che essa ci costerebbe in un giorno ci salverebbero da quelle ulteriori cui andremmo incon tro nei trasporti per la Libia e che, in base alla dura esperienza fatta, potrebbero a lungo andare diven tare preoccupanti, per l'impossibilità di rapida sostituzione del naviglio perduto. Nessuno più della Marina è perciò interessato all'i m presa di ritogliere Malta agli Inglesi >> .

Le difficoltà già rilevate nel precedente studio del giugno 1940 erano frattanto aumentate e ora si stimava necessario preventivare una forza di 35- 4o.ooo uomini, da sbarcare rapidamente, Ìh assenza di un permanente dominio del mare. La forza d'attacco era commisurata all'entità dei difensori che venivano valutati a rs.ooo UOinllll.

Per un'operazione del genere si consigliava l'impiego di apposite zattere, o pontoni blindati da 8 tonnellate, capaci di 40 uomini, oltre l'equipaggio, m unite di motori silenziosi co n autonomia di 25 miglia alla velocità di 7 nodi: si trattava in sostanza di una prima concezione (a scala ridotta), di quelli che saranno poi i famosi << mezzi da sbarco », protagonisti dell' « Invasione » alleata dell'Europa. Le zattere, munite di un ponte di sbarco a prua e armate con una mitragliera, dovevano portare a terra la prima ondata d'attacco, composta di 4000 uomini, mentre i l grosso sarebbe stato trasportato da una flotta di piccole unità di ogni tipo adatto allo scopo. Occorrevano per questo da r6o a r8o battelli, capaci in media di 200 uomini, e attrezzati con pontili da sbarco. Si suggeriva di chiedere alla Germania la cessione di mezzi blindati da sbarco che avrebbero potuto essere « prelevati da quelli preparati per l'invasione dell'Inghilterra e costruendone rapidamente in serie nel numero a noi necessario ».

Così presentata (e non si potrebbe contestare la fondatezza d elle considerazioni di base e la rispondenza dei provvedimenti proposti) l'operazione si presentava estremamente difficile e complessa e richiedeva un lungo periodo di preparazione, giudicato non inferior e ai sei mesi. A parte la sorte della forza d'attacco vera e propria, l'esecuzione del piano impegnava a fondo ed esponeva a grave rischio l'Aviazione e l'intera Marina. La sorpresa tattica, alla quale era affidata la realizzazione di un periodo di temporaneo dominio locale, non poteva inoltre prevedibilmente giocare oltre il primo giorno dell'operazione, essendo estremamente improbabile che sfuggisse alla ricognizione aerea avversaria la concentrazione dei mezzi necessari nei porti meridionali della Sicilia.

D i fronte a queste difficoltà, il promemoria poneva il quesito se convenisse « affrontare l'arduo problema, tenendo specialmente conto del tempo richiesto per avere buona probabi lità di risolverlo a n ostro favore ».

Il 25 maggio Supermarina indirizzava al Comando Supremo altro promemoria, per riprendere e sviluppare alcuni punti, accentu ando l'atteggiamento negativo del precedente. Passando dal teorico al concreto, dopo aver ricordato che la d ifesa di Malta non era stata smantellata e neppure sostanzialmente indebolita dall'offensiva aerea tedesca, poneva io evidenza la mancanza delle motozattere e dei relativi motori silenziosi per il trasporto del primo scaglione. Per il resto, utilizzando 30 motovelieri predisposti e non adoperati per azioni di sbarco sulle isole Jonie ed altri adibiti alla sorveglianza foranea dei porti, giungeva alla constatazione che ne mancava sempre l a metà, del fabbisogno calcolato. Concludeva confermando che non prima della fine dell'anno si sarebbe potuto dare il via all'operazione, a patto naturalmente che si ponesse mano senza ritardo alle relative predisposizioni (I).

Veniva poi la parentesi del miraggio di un accordo con la Francia, tramite la Germania, per l'utilizzazione dei porti tunisini: il problema di Malta sembrava, ovviamente, aver perduto molta della sua importanza e venivano pertanto accantonati i progetti cui si è appena accennato, apparsi d'altronde sotto un aspetto tanto arduo da risultare praticamente irrealizzabili, con i mezzi a disposizione dell'Italia. Breve parentesi: il 5 agosto il gen . Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale, dichiarava che le trattative per l'utilizzazione della rotta di Biserta erano arenate.

La per<iita di Creta aveva i n izial m ente determinato se ri e preoccupazioni nel Comando della Flotta del Mediterraneo, proprio nei riguardi dei rifornimenti alla base di Malta. Per sua fortuna, Hitler non intendeva sviluppare il successo in qu ella direzione ed anzi il conseguente trasferimento del X C.A.T. dalla Sicilia alla Grecia veniva ad alleggerire sensibilmente non solo la pressione diretta sull'isola, m a anche l'accessibilità di Malta per le vie del Bacino Occidentale: si è visto come il Comando Britannico abbia saputo trarre vantaggio da questa opportunità per forzare il passaggio di un importante convoglio di rinforzi e rifo rnimenti provenienti da Gibilterra. Il problema di Malta aveva ormai assunto nuove, maggiori dimensioni e la sua soluzione andava impostata su nuove basi.

Il 14 ottobre il gen. Cavallero incaricava il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Roatta, dell'aggiornamento degli st udi per l'occupazione di M al ta (allegato tl. 32), mentre annotava nel suo D iario: « Data l'impossibilità di valersi di Biserta, tale azione diviene inevitabile». Ad esasperare la drammaticità della situazio ne, nel momento stesso in cui stava per scatenarsi la nuov a offensiva britannica, la Marin a, esaurite le scorte di nafta, era completamente condizionata nella propria mobilità, comprese le scorte ai co nvo gli, dalle assegnazioni di co mbu stibile che la Germania si era riservata e che effettuava co n estrema parsimonia: « In novembre manca la nafta per le unità di scor ta; l'imbarco dei materiali è paralizzato e di sorga nizzato dai bombardamenti dei porti libici, di quelli d ella Sicilia, di Napoli e di Brindi si. Talvolta occorre far partire i trasporti da un porto e la scorta da un altro, se nza possibilità di intese preliminari».

(I) Da: ((Operazione c3 - Malta », UFFICIO STORICO DELLA MARINA MILITARE - MARIANO GABRIELE, Roma, 1965, pag. 100.

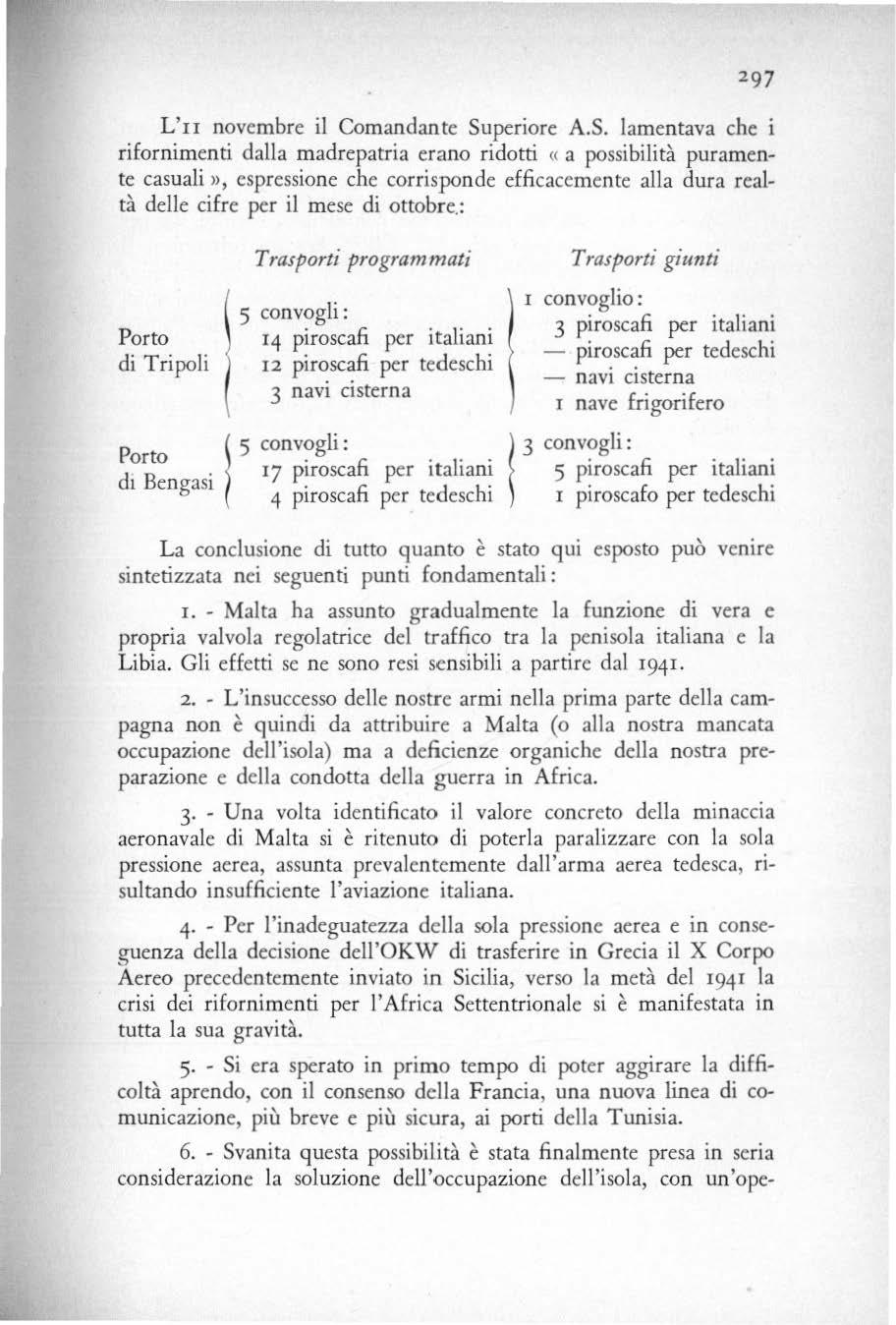

L'n novembre il Comandante Superiore A.S. lamentava che i rifornimenti dalla madrepatria erano ridotti « a possibilità puramente casuali», espressione che corrisponde efficacemente alla dura realtà delle cifre per il mese di ottobre.:

Trasporti programmati

5 convogli:

Porto di Tripoli

14 piroscafi per italiani

12 piroscafi per tedeschi

3 navi cisterna

Trasporti giunti

I convoglio:

3 piroscafi per italiani

- piroscafi per tedeschi

- navi cisterna

I nave frigorifero l3 convogli: d B . 17 ptroscafi per ttaharu t engast . fi d h'

4 ptrosca per te esc t

P ls convogli : orto . . . .

5 piroscafi per italiani r piroscafo per tedeschi

L a conclusione di tutto quanto è stato qui esposto può venire sintetizzata nei seguenti punti fondamentali:

1. - Malta ha assunto gradualmente la funzione di vera e propria valvola regolatricc del traffico tra la penisola italiana e la Libia. Gli effetti se ne sono resi sensibili a partire dal 1941.

2. - L'insuccesso delle nostre armi nella prima parte della campagna non è quindi da attribuire a Malta (o alla nostra mancata occupazione de li 'isola) ma a deficien ze organiche della nostra preparazione e della condotta della guerra in Africa.

3· - Una volta identificato il valore concre to della minaccia aeronavale di Malta si è ritenuto di poterla paralizzare con la sola pressione aerea, assunta prevalentemente dall'arma aerea tedesca, risultando insufficiente l'aviazione italiana.

4· - P er l'inadeguatezza della sola pressione aerea e in conseguenza della decisione dell'OKW di trasferire in Grecia il X Corpo Aereo precedentemente inviato in Sicilia, verso la metà del 1941 la crisi dei rifornim enti per l'Afr ica Settentrionale si è manifestata in tutta la sua gravità.

5· - Si era sperato in primo tempo di poter aggirare la difficoltà aprendo, con il co nsenso della Francia, una nuova linea di comunicazione, più breve e più sicura, ai porti della Tunisia.

6. - Svanita questa possibilità è stata finalmente presa in seria considerazione la soluzione dell'occupazione dell'isola, con un'ope- razione di forza. L'esame approfondito del problema ha rivelato come l'impresa fosse da ritenere praticamente inattuabile con i soli mezzi italiani.

7· - Al termine del periodo qui considerato, mentre sta per scatenarsi la nuova grande offensiva dell'Ba Armata britannica, il problema di Malta incombe drammaticamente sulla sopravvivenza delle forze dell'Asse in Africa Settentrionale. Si avviano nuovi studi per individuare una soluzione radicale: sappiamo già che l'attuazione non potrà essere a breve termine né potrà realizzarsi senza un sostanziale concorso, almeno di mezzi, d eli' alleato tedesco alla cui decisione, in definitiva, rimarrà condizionata la concreta esecuzione dei piani.