40 minute read

UNA NUOVA APPLWAZIONE TEIUPEUTIC \

Bita Rtrato Di Potassa

Lettura fatta il 30 maggio tsn alla conferenza scientifica dello spedale Ili C:Lserta dal <lott. Edoa de Ote i , capitano medico

Advertisement

:\1olte volte, nello esercizio della nostra professione s· tratti, da piccoli fatti , ad osservazioni degne d' •rn n m • '

È perciò che ogni medico, ogni chirur·go, quan do gli presenta il caso, non deve trascurare di portare il suo tributo alla pratica terapeutica, e mettere a frutto tutto quello che mena a pronta guarigione, specie se il rnaco esper imentato può sostitui rsi ad altri di maggior

Premesso questo, vado a dire alcune note sull' uso del tartrato di potassa, i cui va ntaggi sono Mati da me ri nella cura della blenorragia, e di altre malauie chirurg per le quali fino ad ora nessuno lo aveva mai adoperato, siderandosi da tutll. tale rimedio, come solo purgante sa Ecco l' oggetto della mia conferenza, riepilogo di accu osservazion i, che da lungo tempo ho diligentemente

Il cremore di tartaro fu da me usato, per la prima nel '1880, in persona di un signore affetto da ulceri nel solco balano prep uziale. Il fondo della ulcerazione era rto da tessuto di color grigio, molto aderente a quello cope 1· · d l b. d" . · .;ottostante; vi app rcar e rtartrato 1 potassa, e nel gwrno se ueote rilevai che il fondo ulceroso si era già modificato; la qual cosa co ntinuando la stessa applicazione, in otto ouenoi la guarigione. Da quell'epoca , io ogni oppornon ho mai tra:;curato di usare questo medicinale, e uando , nel novembre ultimo ebbi la direzione dell'unico nureparto venerei, vidi il momento favorevole per continuare gli Fu allora che, sospeso affatto l'uso dell'iodoform iv, dell'iodolo, delle polveri miste antisettiche, Jel calomelano e di altri soliti medicinali ed unguenti (meno 11 uello di mercurio), dotai l' apparecchio per la medicatura di solo cremore di tartaro e di noa soluzione titolata di sublimato corrosivo.

Fui incora;?giato a continuare a studiare l'applicazione del farmaco, non solo dall'egregio direttore maggiore metlico cav. De Renzi, ma anche dal colonnello medico cav. BOilalumi, direttore di sanità di questo corpo d'armata, il quale , nella circostanza della ispezione tecni ca, esaminò con compiacimento i cas1 da me presentatigli, e, nel congedarsi da noi . esternò il desiderio che si fosse fatto uso di tal medicinale anch e nel reparto chirurgico per accertare su p iù larga scala i suoi effetti tera peutici.

La prima idea di mettere in pratica il di potassa. nella cura della blenorragia, mi venne dalla considerazione, che rispondendo bene a que lla delle piaghe su ppuranti in genere , come aveYo rilevato antecedentemente, avrebbe dovuto fare altretta nto per questa malallia · Yenerea.

Iniziai pertanto la cura direua della blenorragia, esclusivamente co n le iniezioni di cremore di tartaro sospeso nell' acqua, non avendo voluto ausiliare la stessa con quella in diretta per via dello stomaco, mercè la pozione di Chopart, e degli altri a;;tringenti in genere, pillole di pepe cubebe, ecc. Stimai bene di fare cosi, pe r as solo al medicinale in esperim ento, e non arl altro . gli ottenuti.

Il soldato IJ' del l o<> artiglirria fu il primo eu col nuovo metod(\. Egli soffriva da ollo giùrni di scolo norragico acuto con abhondame secrcto muco-purulen to dastro, accom pagnato da intenso dolore e bruciore nell' nare. Lo stal<• acuto della infiammazione uretrale faceva prio al caso, che desideravo sottomettere ad esame .

Fino dalle prime ventiquattro ore, durante le quali r fermo ave•a appena fatto sei iniezioui, il r·isultato fu riore al in mia aspcllativa; ed in otto gio rni gu:rri mente.

Continuai gli esperimenti, dando il ti tolo della sione dal IO al 60 p. 100. Yisto il felice esito, (allo scopo di nuon osservazione) alle iniezioni veri1.zazioni endo-uretrali di cremore di tartaro.

Tale trntlamento fu eseguito col polverizzatore dei sol che non sol o riuscì fa stidioso, per il facile olturarsi becco insuffiatore, ma anche dolorosissimo, staGte la di zione che si procurava all' uretra. :Xon insistei perciò, e tornai come prima alle iniezioni di acqua e bitartra to tassico, però non più titolate ad alta dose, ma limitate l O p. l 00. a•endo osservnto che l'aumento della dose produceva nessu n fantaggio.

La bl enorragia si cnrn direttamente con iniezioni genti o candeletté medicate, ed indirettamente, coadi la prima cura per via dello stomaco, mercè la di Chopart, il pepe cubebe, il balsam o copaive, volere far cenno di questo doppio ·metodo curati vo,

DEL BITARTRATO DI PO'fASSA 1053

,.,...arare lo intermi nabile 'ricetta rio, sarebbe un lavoro enuu• faticoso ed eslraneo all' oggetto del quale ora tengo par·ola.

11 cremore di tartaro, a preferenza di altri medicinal i felenosi, può agli ammalati, in modo da procurare loro l' opportunitù di eseguire più iniezioni nella giornata, senza responsabilità del pet·sonale dirigente, ne di , uello addetto al reparto.

Oltre fa ,·tlltà tli uso. il bitartrato potassico ha ancora la proprietà ùi guarire direttamente lo scolo, senza ,-occorso della cura indiretta per via dello stomaco, evitando in tale modo all' infermo· l' ingrato gusto dei balsanuci, ed i facili co nsecutivi disturbi gastro -intestinali.

t.: ltimamente nella Riforma medica di quest'anno, N. 85, pag. 119: solto il titolo di .Yote e contribHti pratici sulla soluzione di ittiolo nella cnra della bleno rragia, è rifento il benelìcio che se ne ottiene, senza alcuna compii· caoza. Però l'autore rileva un inconveniente, perchè nella soluzione un odore piuttosto àisaggra · devole (si mde n quello di fosfuro d'idrogeno), come pure essen élo di colo re oscuro, le goccie che escono dall' ureLra , ma ct: hiano la biancheria.

Il medicinale, oggetto di questa conferenza, invece non macchia la pelle, nè la bianchP-ria, per la qualcosa è da preferirsi all' iltiolo ; .come a tante combinazioni terapeutiche messe in pratica, per le seguenti proprietà.

è irritati,·o nè caustico, e perciò le iniezioni possono rtpetersi indeterminatamente nel corso del giorno, senza temere alcuna complicanza di restringimento , prostatile, epididimite, cistite ccc fa,·orevolmente lo stato acuto.

L'mfiammazione uretrale diminuisce nel secondo giorno o terzo. Il bruciore resta meno trafittivo, e più tollerabile. Il meato orinal'io, dopo poche iniezioni, perde il rosso infiam- ma 1iv o. e non si vede più co ntornato di secreto pu La secrezione uretrale si modilica nel colorito e d mucosa, fino a che noo sp •ri5ce completamente in una di venti giorni.

È possibi le che da altri collegh i non s ieno state co ns te proprietà or ora enumerate; ma devo fa re considera1·e forse. gli ammalati. da essi cu ra li non so no restati a letlo nel decorso della m<llattia, come non hanno fatto p iù si ringhe duran te il giomo, nè hanno avuto a a::it11re il liquido con una stec ca, allo scopo di tenere sos il medicinale nel momento dell ' aspirazione. Ciò sembra in ma non è cosi, poich è il cremore di tartaro non si scioglie l'acqua, e se non si mescola resta nel fondo del recip in modo che le iniezioni riescono di acqua appena di lalliginoso. Osservando invece questo precetto, si è certi iniettare sempre il rimedi o nella voluta proporzione.

Presso i corpi Lullociò è molto difficile farlo eseg uire.

Noi sa ppiamo la premura che ha il soldato di dere tale malaltia, sem prequando non gli accomoda di coverars i a!Ja infermeria od allo spedale , come pure la portanza che esso dà all'affezione venerea in parola ; per cui non si so ttopone volentieri al rigore della di

Il con.,..alesceote di blenor1·ngia mangia il meglio che beve vino . fa uso di eccitanti. Giovan e a venti pieno di vita e virilità , corre agli amplessi venerei , o $i bandona alla mastu rbazione, senza preoccsparsi della guarigione. Per oubligo di servizio è costretto a camm molto a piedi o a ,·avallo. Esegue la ginnastica, la ,;i assogge tta infine a tutto quello, che oltre l'età giovan militare· impone.

Tanto il decorso della malattia dunque, che la co n

Del Bitartrato Di Potassa

si esplica in una infinità di circostanze, le quali. se · r alcun i non sono causa di riacutizznione o di cronicità , altri conr.orrono inversamente. Ecco la ragi one delle faci li p '(i d recidi ve clte possono vert •cars1, sta aven o usato per la cura diretta della blenorragia il cremore di tartaro, sia qualunque altro medicinale, com e il sol fato di zi nco, nitrato d'argento, tann ino, cloruro di mercurio ecc.

A sanzionare quanto ho detto, dovrei fare qui seg uire tutte te note cliniche degli ammalati guariti, in numero di 106. Il lavoro sarebbe immen so e mi riporto perciò fedelmente alle note cliniche inserite nei registri nosologi ci del mese di norembre u. s. a quasi tutw l'aprile del corrente anno.

Chiudo questo argomento, ritenendo il cremore di tartaro 1m btwno agente terapeutico per la cura dù·etta della hlenorragia, e degno di occu'flare un discreto posto fra i tnnti medicinali conosciuti tino ad orn, per guarire lo scolo venereo dell'uretra.

Come innanzi ho detto, il cremore di tartaro, oltre alla lteoefi ca azione terapeutica già dimostrata per la cura della hleoorragia, la estende anche con efTi cacia a quella delle ulcer i veneree, della balano-postite, e di altre affezioni catarrali io genere. Di queste non starò qui a dire' particolarmente, perchè di minore inLeresse in co nfronto delle adeniti vene •·ee e sifilitiche, con processo di t:asta delle quali mi occuperò di preferenza.

La suppurazione specifica allo interno della glandola. e ljuella semplice allo esterno. hnnno un processo di evoluzione rapidissimo. appena il pus ulcer-oso è penetrato fino al ganglio, ogni risoluzione diventa impossibile, poichè non si tratta solo di una infiammazione, bensì di una ulcerazione che subisc e la glandola. In questa condizione la capsula del ganglio , logorata dalla ulcerazione scomparisce. l due pus, cioè quello allo esterno ed allo interno della glandol a si scolano. ed i due focolai non formano che un solo contenuto pnrulento. di cauivo aspetto, diffluente, san giallo, screziato di strie di un colore bruno col ato. A ciò si aggiungono scollamento della cute, che mente presenta perdite di sostanza, talvolta è crivellata fori, fiacca, molle, oppure aggrinzita, divisa in stre tte guette.

L'infiammazione è rara. ma se si verifica, prende la di una eresipela llemmonosa. )'l olte volte la morti fica zione tessuti, è tale da portare via non solo la cute, ma anche tessuto cell ulare e le aponenosi, tanto che i muscoli costitui scono il fo ndo di quella sol uzione di continuo.

In questo stato di processo che può essere o men o accen tuato, sono state da me incise le adeniti, lungo taglio longitud inale, parallelo alla piega dell'in nel diametro massimo della jZiandolà.

Vuotata la cavità ascessuale dello abbo ndante pus, e con acqua al cloruro di merr.urio, divaricando i margini, premura di zafiare col crflmore di tartaro accuratamente anfrattuos;til tra i tessuti mortificati, non portati via dal chiaio di \'olkmann, per studiare le fasi di questi do po tale plicazione. Rimossa la medicatura, a capo di ci nque ad gio rni, constatai poco. o niente pus, di buono aspetto, di su no odore. e ciò m'indusse a verifi care se il bitartra adope ra to se nza il soccorso di altri agenti anti reso o no scarsa In suppurazione. Allo scopo la medicatura senza fare u:;o di garza , cotone al subi i corrosivo o fenicato, e lavai la con acqua di fon te. rimedicare secondo il solito, fra il quarto o oliavo dì, che esisteva ugualmente poco pus di buono aspetto, di suno odore, con b•1one e rigogliose l i bitart rato di potassa, applica to sulle piaghe come pure nelle adeniti snpp nrate di natura venerea o sifilitica, ne modifica la superfici e, prod uce ndo la eliminazione dei tessuti modifi cati; sollecita !l pmcesso di granulazione, e fa cessare la soppura zione. balano-postite modifica subito la superficie rante, riesce come astringente essiccante.

11 risu ltato fu sorprenden te, e volli allora ad oltranza sfidare la proprietà antisettica del povero comune purgante salino, impiegandolo perfi no dopo dieci giorni con lo stesso cotone e fascia in antecedenza usato, e trascurai anche quel tanto di toletta chirurgica, che di prammatica nel radere i peli ecc. Oltre a ciò . bisogna pure aggiungere il passaggio degli oggatti fra le mani degli infermieri, che senza dubbi o, non presentano molte garanzie antisetLicbe, come non ne la traversa e quanto altro ci circond ava .

In seguito a tale preadamitico trattamento, nel rinnovare la medicatura . constatr.ti ch e la superfi cie del coto ne era ap pena infìltrata di secreto purulento, giallo, senza nessuno odore. Allo stesso cotone ader iva, come una massa compatta, tutto il medicinale impiegato per colmare la cavità ascessual e, e d'intorno a questo cumulo, così formato, stavano attaccati i cenci necrotici ed i braudelli di tessuto connettivo mortifi cato. che prima tappezzavano la superfici e {nterna della cavità suppurata, mentre poi l'aspetto della piaga era rosso e più o meno deterso con buone granulazioni.

Teniamo ora conto del modo come è sl:l ta fatta la medi catura; teniam o conto delio ambiente sfavorevo le diametralmente opposto di quella alfa Lis te•·; confrontiamo gli · ottimi ris ultati avuti; fermiamoci a considerare la vasta superficie suppurante, ricoperta da tessuto necrotico; e vedremo che il non avere riscontrato abbo ndante supp urazione dipende dalla proprieta a ntisetti ca del cremore di tartaro.

Nelle ulceri veneree deterge il fondo, favorisce le zioni, perché eccitante, e mena aila pronta cicatrice .

Le ulceri sifìlitiche guariscono nella stessa maniera, con iervano l'indurimento

A queste notato virtù aggiunge un potere assorbente, fermentativo, ed opera come polvere asettica. Jmpiegato medicatura, forma una muraglia tra la superficie della e l'ambiente esterno, ostacolando in tal modo, q ualsiasi sulla stessa, di germi infettivi.

Ha un potere antisettico, come dimostra anche l' cattivo odore dalla medicatura. Il poco pus trovato, ogn i che si è medicato, deve attribuirsi al potere assorbente polvere; per la qualcosa appena se ne produce, resta nato dalla superficie della piaga.

Le rigogliose e sollecite granulazi oni sono dovute ali eccitante che possiede, ed alle altre qualità sopradette, quella di essere assorbente, per cui i bolloni carnosi non disturbati dalla presenza del pus, come avviene in altre cature. Tra tutte le proprietà, quella che più riesce sod cente nella pratica è l'assenza di cauivo odor·e, quindi di

Del Bitartrato Di Potassa 1059

ualcosa non indifferente sarà il profitto che noi medici la q f d · Il h. · d' militari ricaveremo, acen one specte ne a c rrurgta 1

••uerra.

" Il chirurgo militare in campagna non si trova in condizioni farorHol i per operare e medicare antisetticamente, come io guarnig ione e presso uno spedale. In questo egli è provyisto di mezzi speciali, per soddisfare i bisogni richiesti dai progressi dell'antisepsi; in campagna invece deve ndattarsi alle sc:•rse risorse, e qualche volta perfino alla mancanza assoluta di acqua . Ora non è cet·to piccolo vantaggio il potere rinno\'are una medicatura dopo otto e più giorni, trovarla poco suppurata e rifarla senza preoccuparsi di lavat·e la piaga, nè le parti circonvici ne? Il pochiosimo costo del volgnre puroante salino in parola deve pure la sua importanza. n Dopo (1uell o che ho detto delle proprietà del bitartrato potassi co, e prima di aggiungo una considerazione; dllè a dire ·che, impiegato da solo, senza au silio di altri mezzi antisettici, ha dato cosi importanti risultati, certo dOVI'à darne ancora di più semprequando si associasse a tJtto quello che fa parte essenziale di una r igoro:>a chiruq.{ica e medica tura alla Lister.

US

I) Chi di no i non ricorda con noia il cattivo odore del formio e dell'acido fenico, che ci accompagnano io q Quanti ammalati ne fanno uso a malincuore, certi di essere sospettati infermi di malattia venerea'?

In ultimo quante famiglie restano disgustate per il odore dell'acido fenico e dell'iodoformio che appesl.a.no bi ente in ti ero di una casa?

Da .q uanto ho esposto vengo ad affermare la qualità sellica di questo farmaco, che, secondo me, rapprcsen campo pratico ch irurllico, l'ideale degli

La brevità di tempo non mi ha concesso di studiare anche ques to esperimento, che appena sarà possibile, non di fare.

Facendo adu nque la sintesi dell 'azione fisiologica e terapeutica del farmaco in parola che:

« Il bitartrato .di potassa è un utile agente terapeutico per (( la cura dirella della blenorrag ia, e da preferirsi ad altri (( dotati di proprietà caustica o irritante.

(< Aaoperato su vasta superficie suppurata, opera antisetti<< ca mente , moderando la suppurazione, e, perchè ec(jitante .

1060 Di Una Nuova Terapeutica

« procura subito rigogliose e buone granulazioni, con i « cicatrice. »

Il primo a restare entusiasta di questo trattamento gico, fu il dottore Fortunato, sottotenente medico nel ·J.i0 teria, allora mio assistente, che volle usarlo nella sua cl tela privata , e mi favori la breve nota, che integralmente appresso trascrivo . • cc Guarì in dieci giomi, solo con l'applicazione « bitartrato potAssico, previa lavatura con acqua « blimato. »

(< anni 63, presentava vasta ulcerazione di cc venerea, estesa a tutta la vulva ed al collo dell'utero. << curata per otto mesi e mezzo con iodoformio, acqua al « mato, acqua borica, ossido di zinco, nitrato d'argento, « trato acido di mercurio ecc. Queste appli cazioni non cc mai l'inferma dallo stato c.ronico.

Il douore Menzione sollotenente nel 14° reggimento teria. si è compiaciuto anche usarne nella infermeria propno corpo, in person!! di sette individui affetti da venerea suppurata. Egli ha operato e medicato nello modo innanzi ho detto, ed ùa potuto constata re la pidità con cui si completò la guarigione in una venti giorni.

Il sottotenento medico di complemento dottore mi ha assicurato di avere medicato in clinica pri..-ata casi di adenite venerea inguioale suppurata, col ,.,...,,,.....,.,.. tartaro. Oi queste una in persona di chi, atteso le speciali di professione, non potè restare a letto assiuu<u•><>u e che pur non pertanto co nseguì la guarigione in 22 gio

Il capitano medico del u.ofanteria dottore Gandolfi, gente il reparto di chirurgia gentilmente mi ha f,Jvorito il suo apprezzamento favorevole, giacchè avendo medi tal modo dieci individui affetti da adenite traumatica suppurata . ba potuto che, per tutti la cura si espletò in tempo con massima sua soddisfazione.

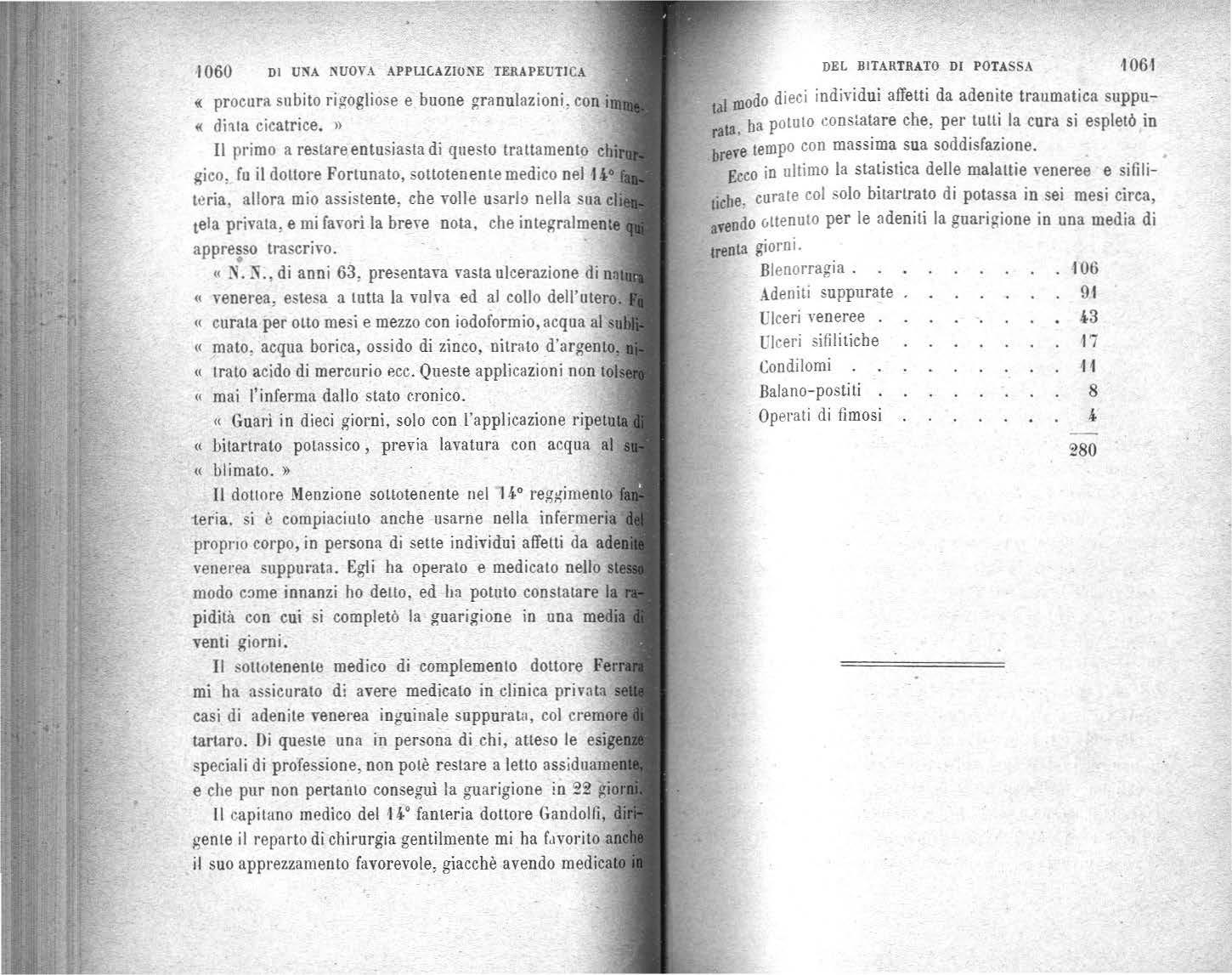

Ecco in ultimo la statistica delle malattie reneree e sifilitiche, curate col solo bitartrato di potassa in sei mesi circa, c.ttenuto per le adeniti la guarigione in una media di trenta giorni.

FEBBRI CLiniATICHE DI

Origine e scopo di questo studio .

Dottrina delle febbri climatiche .

Il prof. Hirsch, nel suo classico .11 anuale di storico-geografica scrisse, sulla parola di .Bianc. che di la costa occidentale del Mar Rosso, :Uassaua fosse il p più segnatamente infesto dalla malaria, presso che · bile per gli europei (25}. Con questa credenza , che aveva ribadita nella mente uno scritto,. allora apparso di cente, del dott. Rho (61 ), mi avviai verso quell a bolgia fernale , nel marzo del 1887. Nell'approdarvi, ri masi pressionato dell' aspetlo squallido e bruciato che mi la costa massauina, e, di primo acchito, pensai che ad essa l'apparato più manifesto del paesaggio palustre la zona torrida: mi parve che il confronto istitui to dal

LE FEBBRI CLllL\TICBE DI lfASSAUA 1063

Rho fra e la costa del Perù, entrambe arida. nte sabbiose, non potesse reggere. Eglr lo sostenne con m:ll' ingegno e quella dottrina che gli sono proprr , un analiti co, fatto con serenità di spirito e basato su considerazioni J' ordi ne cosmo - tellurico, preci samente opposte aHe sue, mi condusse a rinnegare la fede nel paludismo della nostra colo nia. In fatti, riassumendo qui per sommi capi le argomentazioni, che, nel dibattito fra noi medici, rni fecero allora schierare fra gli antipal udisti, esclusi a priori che un paese, giacent e sopra una formazione marina, conchilifera, <'irco ndato da banchi madreporici e corallini, un paese geologicam ente costituiLo come le isole della Polinesia, che per virtù di sifl'atta strullura godono fama di salubrità, fosse propizio allo sviluppo ed al manten imento degli agenti fébbrig eni palustri. ignoravo che a produrre malaria possa rimanere estranea la maremma o la palud e, ma durai fatica a comprendP.re in qual mo'io le gla uche avicennie e le lucenti rizofore dell' isolotlo Sceil--Said, con le pozzanghere d'acqua pio vana, estremamente scarsa, commista alla salata dell'alla potessero raffigurare nila lontana non già uno di quegli estuari dell'America intertropicale, lu ssureggianti di caratteristi ca vegetazione, notoriamente micidiali per le febbri malariche d'ogn i forma, ma una palude io miniatura. Sapero, anzi, che alla foce di quei fiumi americani, ad del Goayas nell' Equatore o del Buen ave ntura in Colombia , l' acqua dolce mescolandosi con la salsa mari na. cagiona In morte di miriadi di micro rganismi vegetali ed animali e determina, col deposito di tutti questi detriti organici io mezzo alle sedimeotari,., .un ter re no auo a fomentare il paludismo. Niente di tolto ciò a Massaua: un terreno di origine orga nica, putrido fiochè si voglia, mefitico quanto si possa immagina re- (parlo, beni nteso, dell'87) -

LE FEBBRI CLlMATlCHE DI !lfASSAUA

ma non per questo malarico : non terriccio vegetale, più piccolo corso d' acqua dolce che sbocchi al mare, un a palma dattilifera, come se ne incontrano, invece, la costa del Perù. trapiantatevi dai primi Spagnuoli della quisr a, quasi ad indicare che, ad una certa profondità, le radici trovano da inebbriarsi di linfa Yitale, esse che han sogno, ·secondo l'enfatico linguaggio degli Arabi , d' im gere i piedi nell' acqua e la testa nel fuoco (66); questo ste bensì nell'aria di .\1 as:;aua, dove però non circola sotterra.

L' umidità salina, che impregna il suolo di Massaua, ha niente da fare con quella che si dice acqua del che s' incontra nelle vallette di terraferma, adiacenti ai laggi di Mon cullo, Otumlo ed Archico, che subisce var· idrosMiche come l'acqua dei numerosi pozzi nei di Assab, in correl azione le ·pioggie ·che inondano l si nia per mesi dell' anno: quell'acqua rappresenta dinamica terrestre un fenomeno universale ed è per a cat·attere piuttosto termo-minerale ed appena potabile .\1 Perù, lungo le valli costiere, la ctrcolazio ne delle acque è attestata, oltre che dalle palme dauilifere, verdeggianti campinas che circondano l'ab itato del li e la malaria esiste appu nto in quei terreni argillosi ed vionali , t·icchi di detr ito vegetale, formatisi per le dei delle fiumane, che scendono dalle quebradas del versante cidentale delle Ande. A Massaua il suolo , inquinato di sta nze quaternarie in putrefazione, non è davvero bile, neanche all' ingrosso, con quello del Perù: l'u no pedisce la completa delle sostanze an· l'altro, invece, conserva niummificati i resti umani, al effello anche l'azione climatica concorre per la sua Per poroso che sia il suolo

LE FEBBRI CLIMATICHE DI MASSAUA 1065 e e trattenere l'irrisoria acqua meteorica in 0 tess "' · p ta copia, per quanto la forte evaporazione (69), il fenomeno impon ente che si abbia in .M ar Rosso, è in grado di reP'.0 ·rra in breve tempo all'atmosfera. Che l'evaporazione slllUI . . . 1 ,.3 fen omenale per la sua. 1mponenza, lo rtvela l estrema saldel mare e l' incessante lavorio di costruzione sottos03 cui aue ndono que gli edificatori di continenti che D)3rt , ' · · 1 coralli Infin e,· se fosse vero che. in assenza delle sono · · iante di elera ta organizzazione, la potenza vegetativa del tende ad espl icarsi nella produzione invisibile degli oroism i monocellulari, :M assa ua dovrebbe essere il più pestifero p:1ese della terra; noi vediamo, invece, che non lo è affatto, e ciò si deve all' azione del forte calore, che paralizza la vitalità d' ogni essere organico, e favorisce la salubrità. Le rachitiche acacie e le nane palme dum, pallida immagine. della rigogliosa vegetazione del Sudan, a Massaua, come ad Assab, assumono carallere di flora desertica, e stanno ad indicare che di acqua il suolo patisce difetto. Dunqu e, non l'umid ità sotte rranea, ma queJia atmosferica, associata all' alta temperatura, dovevo. operare l' occulto maleficio di quel clima marino-costiero: fin d'allora la nozione del cli ma caldo·umido s' impose alla mia attenzione. Ho detto ch e a quel tempo ferveva la disputa sulla natura delle piressie più comuni a Massaua: si trattava di decidere se fossero o no malariche. Di un siffatto giudizio doveva poi farsi arbitro il dott. Pasquale, che in due suoi lavori, (50) e (53), concluse per la non esistenza della infezione palustre, conferman do così, con metodiche ricerche ematologiche, quel che s'era intu ito da molti di noi con criteri anche d'ordine clinico, che per brevità ometto di riferire in questo sunto. Mi'limilo soltanto a -segnalare che, ammessa pure la natura malarica di quelle febbri, rimaneva incomprensibile perchè

1066 LE F.EBBRl CLilfATICHE DI MASSAUA dovessero manifestarsi sempre sotto l' unica forma di continua palustre e non presentarsi solto svariati aspetti, come si osservano dappertutto nelle regioni tropicali, e perchè dovessero manca re casi di cachessi e cifiche, più o meno croniche, in coloro che avevano r· tamente solferto l' infezione acuta. Xon pal'lo del a poichè è noto a tuLti che il suo responso. solutamente negativo, avvalorò in noi la certezza dell' i zione dioica.

Il dott. Rho , che si sulla pura nosografia di forme pireti che , non vide che chinina da propinare e da risanare: il dott. PasiJuale, fedele al suo mandato, e tissimo del microscopio e cultore di balleriologia, non gli sporozoi endoglobulari della malaria; accertò, invece, un limitato numero di casi, il bacillo di Eberth , di done particolarità morfologiche (5 1) e concluse co n add la via, sulla quale l'indagine etiologica, rimasta peraltro pregiudicata a riguardo delle febbri pr·edominanti, raccogli ere ulteriori allori . S'intravede da ciò la sione a rapportare ad infezione titìca molte febbri che sa M sott' altro nome, come era pensato, fin da il dott. Panara rilevò fra i militi del primo corpo di zio ne l'esistenza dell'ileo-tifo (49), a ravvisare in esse le fruste, attenuate di questo . Le idee si alle ma, tralasciando di parlare di quell' ibridismo, proposto Wood ward al congresso di Filadeltìa nel 1876 -e per un mento adottato anche a Mas saua, come il dott. Squire a fatto per Suakim (64-), voglio dire dell'infezione mista ti malarica, accenno, per debito d'ufficio, al!' opinione dott. Barbatelli (3) che le così dette febbri clima tiche provocate da un plasmodio, affine al palustre, non co ma più infettante, ed· all'altra del dott. De Conciliis ('17)

LE FEBBRI CLIMATICHE DI lfASSAUA 1067 e nte stti qene1·is, nè malarico, nè tifico, potesse immaun ag · •. . si come loro causa efhc1ente. l!'oar . . d. d' . l In fatt o di imm<lg iDazlOne , se ne 1ssero co ore: iente di nuovo, però, sotto il !)Oie, poichè qu el che è avve11uto per le febb ri di )lassaua s'era già, :ipetuto altrofe nei d' ogni co lonizzazione .•so:v?lo sull'ipotesi, nltreuanto spec10sa quanto dell ong•oe souomari na dell' impalu dismo, per q uel restare le alg he allo scoparto, durante le basse mnree, poich è non franca la spesa di andare a pesca re sott' acqua quel ch e non si trova sotterra: e passo pure sopra all'altra ipotesi delle fetide esa laziooi del suolo, poichè mefitismo è tut.t' altra cosa che_ paludismo e, magari, potesse col naso scovarsi la malaria, che, purtroppo, si aspira ai tropici col profumo dei nori. Ricordo, però, l'ipotesi dell'origine tellurica dell'infezione titìca, emessa dal Panara, (l. c.), come quella che più razionalmente potevnsi concepi re, ma rilevo ch e, a quell' epoca, in una relazio ne {inedita l al medico-capo cav. Ancona , direttore dell' « Garibaldi , » io espressi un'altra ipotesi, discussa e concordata coi miei coll eg hi di bordo, già suggerita sotto altra forma dal )furchison (4-i>), cioè che, a spiegare l'insorgenza dell'ileo-tifo , non c'era di me· che pensare all'origine intestinale autoctona dell'agente iofellivo, a ::eguito di anorma li e peculiari mutamenti nelle condizioni bio - chi miche dei germi patogeni e per effetto delle variaz ioni fisio -patologiche, indotte nell'organi smo solto l'azione diuLuma del calore torrido e della fatica . Parlo di questa ipotesi , pere hè, a distanza di ci nqu e anni , vi ritornerò sopra in fine di questo : studio.

A Massaua predominano , dunque, febbri che delle tiJì che hanno le parvenza per ie facili complicanze gastro-in testinali e per lo stato di sopore morbow, e febbri, affini ai colpi di calore ed alle efJi mere, che esordiscono bruscame nte, pre,entano disordini fun zionali nervosi, che meLLono in ricolo la vita de)!l' in fermi , in principal modo per e per la tendenza che banno all'adinamia, e feb br! che sono veramente tali per il loro grado termi ro, ma piuu costitui scono forme di tra l'ipertermia lo stato pìretico vero. In uno studio clinico non credo sarebbe di!Ikile im presa il dimostrare che si è dinanzi p iressie di antica conoscenza, alle così dette sinoehe e chette, gastr iche o gastro-reumatiche; ma in questo mio s etiologico le co mprendo fin d'ora fra i colpi di calore e le fìmere ,. designandole tutte con l'appellativo di febbri tiche. È mia antica convinzione che molti colpi di cal possano talvolta disconoscersi alletto dell'infermo e che il lor·e non debba sempre esercitare la sua azione in modo lento per co lpire di fehbre un povero diavolo, ma possa diar·ne egualmente l'equilibrio delle funzioni, in modo ma continuo ed intenso, massime quando s i vive in un cl della specie di .\f assaua. Questa idea , contenuta in germe un mio articolo di r ivista medica sui colpi di nati parossi'tici dal dottor Couteaud (•) e poi ripetuta incidenza in on successivo lavoro (54), mer·ita oggi d' svolta in una forma più concreta di quella embrionale, ziata due anni fa, e meri ta d'El,ssere esaminata e di _ accettando:a magari col beneficio dell ' inventario , prima ripudiarla o di !asciarla in non cale. Il concetto che i la teoria etiologi ca delle febbri climatiche di Massaua, essere giudi cat o, a prima vista, per istrano bench è non n

J.E FEBBRI CLIMATICHE DI MASS \UA

come parve al dott. Rho (62) , ma di tutte le ip otesi e teorie, lin'oggi escogitate per le febbri di )1assaua , è questa la dottrina che più mi affascina e convin ce. Non è una teoria di mia creazi one. ma è antica ed accetLata da una schiera di osserratori fra ncesi ed inglesi: una teoria. che il dottore Treille (/O) ha dalla catted ra fìn dal 1883, che il dott. Corre ammelle per indiscutiùile ( 16), che il dott. Fa)fer , a capolista degli osservatori ing lesi, ritiene per classicamente dimos trata (2 1), ch e il dott. Esclangon (20) adotta per le febbri endemiche di O!>ok , non pa.lustri nè ti(iche, e che io :;vilupp erò qui app resso nel modo che mi pare il più co nsono con lo stato atlnale delle nostre conoscenze. Vagliare i fatti acqu isiti, trar profitto delle più recenti scoperte, collegare gli uni alle altre, far tesor.o dell'aitrui esperienza e delle pr·oprie osservazioni, insomma coordinare ad un fine l'insieme delle cognizion i che si posseggono indi assorgere, per via indottiva, ad una concez ione sintetica delle piressie più comuni a Massaua. ecco il còmpito che mi son prefi sso co l presente lavoro.

Anz itutto preme tLo che sono entusiasta dei moderni stud i bacteriologici, ma fino ad un certo punto: oggidi c'è una tendenza eccessi va a voler tutto spiegare co n la teoria parassit.aria, come se, all'infuori dei bacilli e dei cocchi infinitamente p1ccol i, non esistessero io natura altri agenti capaci di provocare una febb r e! La batteriologia dev e rimanere, come è l'imasta l'anatomia patologica che mirava al sopravvento , fida ancella allianco della clinica, che non è figlia d' un solo secolo nè d'un in gegno solo e che sa rà sempre la sovrana domina· trice del campo medico.

A 'l assaua tutte le osservazion_i hanno un peccato d' gioe, quello di non essere state precedute da uno studio topografico e climatologico sotto l'aspetto medico dott. Panara, però , ebbe il mer·ito di porre in rilievo i meteorologici più salienti del clima locale di l\fassaua pag. 457). lo studio del quale è il solo che abbia oggi dì i resse reale (32 : il do tt. Cognetti si distin se pei suoi ap di geografia medica su qud porto (·l 4-) : il dott. Barbatelli (l. tratlò pure. sommariamente, dell e osservazioni cl imalo ma, in nessu no Yi badò molto e la maggiora med ici, dalle iùee etiologiche oggi dominanti, si cuparono soltanto del mondo invisibile dei minimi or e pas5arono sopra, quasi tenendolo in di sprezzo, al patogeno per .eccellenza nei climi subequatoriali, ail' primordiale ed universaJe, al calore, sor·gente della causa di morte, el emento principe della costituzi one del Sì concedette già. molto, quando si attribui all' altiss ima peratura a mbiente un 'azione debilitante, pura e sem senza che nella bilancia etiologica fosse stata pesdla, delle leggi fisiche e fisiolo giche, 1:1 parte d'in capitatissima, preponderante, che il calore torrid o, alla tensione del vapore acquoso, esercita in modo nariamente aggressivo sugli aLLi nutritivi e funzional i vita norm ale e patolog ica. Per rintracciare la ca usa febi}rì pi ù fteq uenti a frammezz o i mi crorga noti o di là da venire, spa rsi per dove sul nostro p' si perdeue di vista l'a mbiente cosmico con tutte le sue dizi oni si omise l'analisi delle forze mente fisiche. permanenti, dell'atmosfera equatorial e e tenzione si volse a tutt"altro esame che a quello vi subite dall'organismo sotto l'azione del caldo umido a un superlativo.

I.E F EBBRI CLJMATICB& DI MA$SAUA 107 1 per parte mia, sostengo che fun.=ione essenzia le del clima di Massaua sia il calore co n l'umid ità che l'accompagna, e che le malatti e infettive, poss ibili a svilupparsi sotto cielo, ne siano in ogni caso funzioni accessorie. Appoggiandomi all'autorità di competent-i I)SServatori , credo fermamente nile mala tt1e puramente climatiche , che preparano l'organismo europeo a rice"ere i ger·mi di altr e malattie ben più temìbil i, disponendolo in quello stato, che è detto dì imminenza morbosa.

11 distinto collega dott. Pasquale, fort e dell'opinione del Laveran (31 ), il quale per l'A lgeria, paese pretropicale, e non per il Mar Rosso uè tanto meno per Massaua, paese ipertermico ve n'ha uno al mondo , non che il calore atmosferico possa creare una febbre climatica propriamente aetta , ma ammette che esistono soltanto febbri modifica te dal clim a. Secondo Kelsch e Kì ener, che scrissero pure per J'Aigeria(27), « la febbre climatica è l'ultimo vestigio dell'antica etiologia che assegnava alle meteore un a parte così larga nella i delle febb ri » (l . c. pag. 3 l 5). È evi den te che mttì c1uesti autori si lascia rono trasportare dal microbismo e caddero negando una dottrina, ehe. se non può intendersi tal quflle la concepì Prìngle un secolo e mezzo addietro o J acq uot trent'anni fa , è basala sopra osservazioni classiche e può armonizzars i con le moderne vedute, dando cosi ragione 111 motto òel poeta venosino: multa ,·enascentur qua e jam cnecidere, che, parafras11to dal Baccel! i all ' ultimo congresso dì medicina intern a, nona cosi : felice ritorno dell 'a nalisi nuova alla sintesi 'l.Dtìca.

Il dott. Pasquale, però, non si arrestò a negare soltanto l' esistenza delle febbri climatiche di Massaua, ma, ad evitare forse l'abuso ch e si fece in prin cipio di s ìfl'alla de nomin azion e, con la quale passarono anche febbri di altra natura, incorse nell' eceesso opposto, escluse cioè quell'....,........ u proponendo anzi che non facesse più ca polino nelle sticbe, e adollò l'altr·o di febbri comuni continue. ritenere q ueste ultime in nesso genetico con le cause fr·igeranti ordi narie, venne a stabilire - con non poca sorpresa - che a Massaua quelle che per mc so no calore, per lui rappresentano; invece, febbri a /'rigore ! pare al lettore che la questroue 5'aggiri intorno al e che il dottor ed io siamo agli antipodi l'uno l'altro?

:'(on mi sar ei mai aspettato che la causa reumatizzaote tesse un giorno entrare in iscena e sostenervi la pa protagonista. Che reumatismi genuini o pseudo-in compagni di certe febbri e perfino della tifoide autentica, dessero sotto la co mune osserva zione, mi era noto, immaginavo affa tto ch e la febbre da raffredd or·e potesse presa per tipo unico di piressia a )1assaua. Lo r ipeto: le idee e convinzioni stanno diametralmente all'opposto, tunque il caldo e il freddo, pure opposti fra loro, cono per diverso meccanismo d'azione fi sio-patol uno stesso risultato.

La teorica del Seitz sul prot.:esso dell' iofr·eddamento una teorica che io direi a ta nti sono i lati sui I' azione riflessa dovrebbe manifestare i suoi effetti, è plicabile a Massaua, il cui clima ipertermico non t·as davvero ad alcuna estate dei nostri climi pill meridi

L' errore capitale di tulli gl i osservatori europei, che citano la medicina sotto il sole intertropi cale, sta in che credono di pote r applicare ad essa quegli stessi quelle medesime teori e, che hanno valore corrente nei temperati : il Fay rer (l. c.}, d' accordo col Babington lo rileva appunto per l' India. In silfatlo caddero anche eminenti scrittori, ad es., il BérengerFéraud (5) ed il Burot (10), quando interpretarono la detta febbre infiamma toria biliosa dell e Antille e della Gujana di vera febb re gialla, mentre il Corre, sprrrto rnd1pe ndente, non frenato da pastoie scolastiche, riu scì a confutare ( l 5) con aT'gomentazioni sintomatiche necroscopiche ed etiologiche, che quella piressia è da calore' 3530ciata ad uno stato biliç>so, ma immune da amarillismo: Yi caddero pure Kelsch e Kiener ( l . c.). quando credettero di potere legiu ima mente applicare alla piretologia dei paesi caldi le conclu:;ioni etiologiche, alle quali er ano pervenuti, •tudian do le febbri n(lstrane. [l dott. Pasquale vi è cad uto anche lui con le sue feb hri reumatiche , ma non gliene faccio una colpa: egli, osservatore posi ti vista , crede a tutto ciò ch e l'occh io, armato di microscopio, gli lascia vedere, e la mano , abile in ricerche hatte riologiché, gli fa toccare. Io, ragio nalore dottrinario, sono di parer cont rario, ma, consultando ;li strumenti. questi mediatori fra lo spirito e la materia, rome li chiama ra Diderot, perfezionati oggi dall ' arte e uien fallaci ed illusori delle nostre sensazioni , passibili. di errori individuali, rni appoggio alle osserv,1zio ni meteoroloaiche che nulla ci rivélano di vaTiabile in yuel clima , e dico 0 che: per invocare le ca use r eumatizzanti, bisognerebbe di mosrrare a lJassaua: a) un periodo, magari brevissimo. di bm sche v'cillazioni negatire nello stato igi'Ometrico, a delle quali la ten sione del mpor e acquoso si abbass i di pari passo col grado termo metrico dell ' aria ; b) la sostituzione o per lo . meno la penetrazione nella zona massauina , non d' una atmoproveniente dal sud che deter·mina sempre oscillazioni posrtrve, ma d' una atmosfera settentrionale co n caratteri termi ci .e con te nsio ne di ''apore acquoso, propr·ì del suo punto d1 part enza e diversì da quelli che ar re ca al punto di G8

CLIMATiCHE 01 )IASSAUA

arrivo. Che si dimostri no questi semplici fatti lisici, ed crederò che l'aria, divenuta più secca e quindi atta ad porare il sudore in modo più rapidamente atti,·o e ad bire calorico dal nostro corpo , sia in grado di una febb r e da raffreddore: finchè essi non saran no strati , io resterò ortodosso nella mia fede scienti fica e terò a rite nere per fermo che l' idea emessa di febbri a {rigore a abb ia tanto valore, quanto che potrebbesi concepi re d'un colpo di calore e di termiche al Capo Nord!

Ebbe beo ragione il dott. Assmann di lamentare a lino (2) l'abbandono in cui noi medi ci teniamo la lo gia, che tanto ha pur progredito in questi ultimi tem di additare la sana via di mezzo, cbe può condurci ad ap plicazion i e cbe fu giit tracciata da I ppocrate, per quei porti che passano fra elementi. climatici e malatlie. la bacteriologia attinge oggi le sue più delicate osse fattori meteorologici: l' azione battericida della luce diretta e della diffusa del giorno non fu, forse, Kocb per Ili tub èrcolosi 't ( 30): ed a non fu, intuito dal collega Cognetti (l . c. ) e conferm ato speri mente da Pasquale (51) lo straor di nar io potere sieri del calore e della luce

Tornando a bomba, come suoi dirsi, il calore è l' febbrigeno sovrano a Massaua , dove è innegabile che, zio ne falla di pochi indivi dui p1·ivilegiati, tutti, più o pagano il loro tributo alle febbri: si può quindi a tesi generale, che carattere delle singolari piressie sia versalità: donrie il co ncetto induttivo ch e il loro sia intimamente legato alla perenn e azione d" un n m:m ente. Quando si crede che il calore non possa se. una febbre, ma so ltanto modificarla se in atto, si

LE FEBBRI CLIMATICHE DI MASSAUA l 075

un con cetto univoco, qual'è il considerare la febbre in ae. nere come espressiOne d'un fenomeno reattivo or<ranico con· tro determinati agenti specifici e, per un ci rcolo 0 vizioso di apprezzamenti, si cade in un equivoco od in una contraddizione, poicht\ se si ammette che il ca lore atmosferico è in grado di la sua influenza sul decorso d' una qualsiasi pur ammettere, per necessità logica desunta da1 fatt1 fis1c1 e fisJOlogici , che esso è, per sè so lo atto ad imprim ere ai processi termogeni bio- chimici normali tale un perturbamento ed alle funzioni orga ni che tale un disqui- • 1ibrio che la febbre ne è la risult:m te.

La febbre infatti, escludendo gl i agenti specifici, rappresenta d con flttto dell' organismo eu ropeo con l'adattamento alle c:ondizioni mesologiche: essa nasce , perciè, sotto l'influenza cos!lliche, come tipo unico di piressia .a ca lore, mod 1ficabde per le condizioni individuali, ed olTre una noterole te::Jdenza verso il tifismo co n )' andamento delt' intossicazione putr ida. Non è affa tto una nuova entità mor· nè per l' India,. dove è più spes:.o chiamata dagl' inglest thet·mu; {er;e1·, nè per l' America intertropieale. ne per d )Jar Rosso, nè tanto meno per Massaua, dove regn a e governa,_ del tellurismo, ass umendo spesso parveoze La prolissa sinooimia di questa destgoa_ta m_ anl1co come sinoca irnput1-ida, f. sanf. angwtentea, ecc., indi come f. infiammatoria, b1ltosa o no, gastro -J e.umatico., f. calda, ecc. , sta ad indicare l' incertezza, la confusione e la difficoltà, io cui si sono trovano gli osservatori di tutti i tempi ed in tutti t luoghi per definirne l' origine e la natut·a : ma essa è sempre la stessa febb re, derivante dall'nione prevalente del ca· lore eccessivo , è insomma una forma atte nuata di colpo di ealore. '

FRDB!Il CLIYATICIJE DI )L\SSAUA

Che a la tempera tura ambiente, elevatissima, termini per sè sola una malattia lo provano le inso e i colpi di qalore. dei quali si ebbero 80 casi in poche il 1887, nei soli militari di terra: all'os pedale l\a:;- )l udur n e ricoverarono nel periodo semestrale i termico di quello stesso ann o, con l l casi di fl\Or te ( p. 100 }, dei quali 9 cadaveri dai campi .. chico e di Moncullo ( Barbatelh, l. c . pag. 14 U e 4t) . le febbri climatiche si e no di ogni epoca e quindi stre !errate all'azione di elementi stabili, fissi nel clima, ed • re:zione di elementi oltremodo variabili , quali sono app le condizioui individuali e collettive, è un fa tto ch e no n dop o che si sia analizzata, come ho fallo io. la zione complessa, eppur tanto del clima di Così si spiega percbè in un anno l' invasione pse uo-·P.nllflj mi ca avvenne durante i mesi di novembre e dicembre, dove nei medes imi mesi d'un altro anno i casi di simili l1ri furouo pochissimi, e perchè gl' individui possono colpiti, indifferentem ente, ai primi giorni del loro arrivo quel porto o dopo diversi di soggiomo od a nche darne imm uni , benchè il numero di questi ultimi sia be n roitato. Che le medesi me febbri sie no un poco piit ( '/, di più } all'avvicinarsi od ali: en trare della . torrida può affermarsi per le osservazioni di tre an n1 secutivi ( '188:> , Pan ara : 1886, J.!ho: 1887 , avvertendo che nello specchio C, compilato da quest' timo osservatore ( l. c. pag. 1156 }, il numero delle climati che è alquanto superiore nel periodo semest men o caldo (è da sperare che si cessi dal chiamarlo vernale 1) , onde resterebbe inve rtito l' ordine di loro qu enza, se la rubrica- delle si noche e reumatiche non prestasse a rafforza rne il contingen te, essendo per me

LE FEBBRI CLDIATICHE DJ 'f 077

d'una stessa natu•·a, dipendenti dai fattori termo-igrome. · di quel clima. Che la febb r e climatica sia la forma initrHil le 1 .1 tipo unico della piressia a calore, che si scom- zJa , ue io molteplici Yarielà e presenta modalità inerenti alle individuali, è indicato dall'osservazione che tulle le febbri a anche quE-lle che poi volgono in infettive tifìcbe, hanno in prin ci pio punti di contatto e rassomiglianze, che ne rendono spesso difficile la diagnosi dioica. Che, infine, l' etiologia delle febbri climatich e, oieote affatto speciali di Massa ua , ma comuni a parecch i punti del llltorn le del .\tar· Hosso ed a tolle le località calde del vecchio mondo e del nuovoJ non sia da ce rcarsi fra i germi spec ilìci, ma fra gli agenti cosmici ed i reagenti lo atte sta il risultaro negativo dell e ri ce rche eseguite, in guisa ch e l'ultima parola non è sta ta ancora dett:1:

{)Ode ad/wc sub judice lw es t, e siamo già all'So ann o dell'occupazione. Se ne sono escogirate tante delle ipotesi a Masche anch' io ho un po' il diriuo a dii' la mia, ben lieto se sarà desti nata ad es$ere il seme che frutti incitamento a nuovi studi e .ri ce rche , senza men ornamen te pretendere all'infa llibilità .

« Il sintomo più grave, - scrisse Barbatelli (l . c. pajr. 11 39) - quasi unico per importanza clinica, è la febbre: » l' dunque, dell a piressia, vale a di1·e una petizione di principio, è la dimostrazione pi u autentica della febbre cli matica pura, che non ha caratteri patognomonici, nè reperto anatomo-patologico speciale. Alla qua ndo capita di eseguirla ( 11 casi nell 'a nno , al qual e si riferisce Barba tell i ), non si ri sco ntra altro che questo: (( denutri zione avanzata, aspelto anemi co di tutti i tessuti , milza tumida con pol pa facilmente spappolabile, fegato ipe remico. » Un fatto costante è l'al terazione del sangue, cui corpuscoli rossi vanno soggetti ad una pida ed intensa dissoluzione, con effetti postumi di fonda oligocitemia e idremia, e di notevole generale: Pasquale segnalò (50 ) la riduzione nu graduale, degli emociti, mollo al di sotto della allo stato sano, e, durante la co nvalescenza, seguitò a scontrare in essi alterazioni cromatiche e mor fologic he. pronu nciata poichilocitosi ( deformazione delle ematie ), tom ntica delle anemie gravi. Mi perdoni il valen te - lo dico qui, perchè. ca de in taglio - se, rifere a que l caso tipi co di febb re massau ina, un o dei tll nti lui osservati e descritto con cura diligente e forse ziosa di soverchio, io esprima francamente la mia nione, cioè che l'importanza etiologica, da lui, con le debite riserve, fatta intravedere, della ascaridi lombricoidi e di altri elminti, innocui per sè nell' intestino di quei febbricitan ti, pecca per lo me no esagerazione. A quella fortuita complicanza di vermi ab ingesta, comùnissima a Massaua , non saprei N\r•r .,.t .. tutt' al più, che l' aggr·avanle di aumentare, per via ri lo ,;tato adin amico, del resto facile a prodursi in quel per ragioni mol te plici e di gran lunga più gravi.

Per parte .mia, dunque, opino che la nozio ne della bre climatica, co me io la intendo, poggia sopra cri teri che sufficie nti per farla prendere in considerazione. Dirò presso, in via sommaria , quale sra stato il processo che, dall'analisi del clima, mi ha condotto a vedert> nelle r e, sie più comuni a Massaua una filiazione , n legittima, dalle variazioni fisio -patologiche , che esso i all'organismo europeo: qui affermo che, se la denomi di rebbre climatica non esistesse in patologia e non fosse nota agli studios i, bisognerebbe crearla apposta per quel

LE FEBBRI CLIMATICHE O! MASSAUA 1079

stro possed imento nel Golfo Arabico. In un paese che non è alustre, che non ha endemo-epi demie di disse nteri a e di !patite si pre.sta all'attecchire del colera (52), da eu 1, anz1, fino agli ulttmt tempi ha goduto fama d" iJlllllunità: dove l' ileo- tifo, morbo cosmopolita, rhe non restrizioni di latitudine, nè antagonismo palu stre, come si è creduto per un certo tempo, non rappresenta statistica r,he una parte secondaria , e dove le co ndizioni termiche ass icurano agli europei la protezione dalle malattie esantematich e e dalle flogosi infettive, che il ) Jaggelsen , di Cristiania, ha genialmente messo in rapporto con le variazioni atmosferiche (37): in un paese cosiffatto, ilove Pasquale, per quanto abbia cer·cato nel suolo, nell' aria e acqua, non ha trovato germi patogeni in cr iminabili , in della pote nza sterilizzatrice del calore e della luce, a me pare si possa lasciar da parte la teoria parassitar ia e rivolgersi alla chimica biologi ca del nostro proprio organismo.

Il calore è tutto a )l assaua. Che cosa è, infatti, il colpo dì calore, 8e non l'espressione più elevata, più tumultuaria, svoltasi in modo acutissimo, spesso fulmina nte . di un'azione termica eccessiva e di una organicà impari alla violenza della causa pro,·ocatrice ? Che cosa vi sarebbe di straordinario se alla medesima azione. esercitala in modo lento ma contin uo ed intenso, l' orga nismo, che si è av valso di tutte le risorse per lottare, a un dato momento vien meno, senza poter opporre una ulteriore r esistenza? Che cosa sign ificherebbe, in ca so, la febbre, in un organismo che tende naturalmente all'ipertermia nei paesi torridi , se non la manifestazione men bruìale e più mite della medesima azione'?

È stahilito che il colpo di calore debba sempr& ed ID ogni caso, il suo ciclo evolutivo clini co in brevissimo tempo o ooo si è anche osser>ato che la durata della estendei si fino a due settimane? (38:.

Se non si accellasse il principio inconcusso del potere brigeno, inerente al calore intenso, la fisiologia, che è il nubio delle leggi fi$iche e chimiche applicale ai processi tali del corpo animale, sarebbe statn fin·oggi un trast ullo tifico, da relegarsi fra le anticaglie e le quisquiglie miche. Fermo essendo, invece, il mio punto di partenza, sato com'è sull'osservazione positiva e sugli sperimenti non sono perplesso nell'affermare che le ft}bbri a )Jassaua- a parte quelle che la clinica nellaruente gue per ileo-tiliche - sono febbri squisitamente cr nel piiL strello significato della parola, che rleve essere vata, originantisi per l'azione sull'organi smo di elementi teorologici: sono forme più o meno attenuate di colpi di lore, poi che il calore, sovrano assoluto di l\fassaua, è patogeno quando oltrepassa un certo grado di azione ed o uccide brutalmente o prn,·oca quegli stati sub - feb febbrili aò evoluzione ordinariamente benigna: sono autoi ntos;;icazioni primarie, da tossicemia autogenetica o se non dispiace la parola, tanto per intenderei finchè adolli o si crei un altro vocabolo derivato da radici latine- da creatinemia, da necremia, da sapremia o da quissimile.

La febbre climatica di .\l assaua o di altri paesi torridi è un a febbred'acclimatamento, come da taluni autori è considerata, quasi una prima tappa verso l'adattamento l'ambiente intertr<1picale: non è nemmeno una febbre di climatazione, dopo che è stato messo in sodo (26) che acclimatamento ed acclimataziùne passa questa differenza, l'uno riguarda l'antropologia e si compi nella notte delle età neolitiche, e l'altra appartiene all'igiene ed è

LE FEBBIU CLDIATICHI! DI lfASSAUA 408·1

·-ta dei tempi moderni. senso medico vi è accltmacon;::: per una sola febbre, ed è l'immunità contro la febbre tam . di . . ..

. Ila conferi ali europeo a sogg1omo anteriOre net paesi g•a d . d . . dell'America e ass1curata n una d'ordine patologico (4 1) .. a la 000 preserv i da e alle recidrre, è cosa a tutt1 nota: 10, per esemp10, ne soffers• tre volte in due mesi (giugno e luglio); nè potrebbe essere alt!'imen ti, sol che si pensi che, non ad agenti organizzati, sibbene a prodotti pirogeni autogenetici, endorganici, è pre311mibilm ente legata la sua insorgenza e perciò ogni nuovo ritorno della piress1a, tanto facile a contrarsi alla minima cau:>a occasion:1le, non fa che aggt·avare sempre più le condizion i individuaii e diminuire la resistenza corporea, non solo verso le azioni climatiche ma anche e più Yerso i germi patozeni. A me sembra che coloro, i quali ripudiano la dottrina delle fehbri climatiche, o.ppoggiandosi al criterio che, se dipendessero elementi cosmici, dovrebbero essere più al primo arrivo o nei mesi di massimo caldo, incorrono facilm ente in un sofisma scientifico, bell'e buono, poichè partono da una premessa che non è in armonia logica con la deduzione. La coi ncidenza simultanea di molte febbri in un nato mese od in mesi successivi presuppone non solo similitudine di condizioni ma anche identità di condizioni nella recettività individuale. Hanno eglino, gl'increduli nelle febbri cl imatiche, nna cognizione esatta dell'atmosfera massauin a? Chi di loro ha bene stu diato sulle tabelle meteorologi che da creLle1·si aa.torizzato a sogghignare d'una dottrina secolare, che riceve nuova luce e conferma dalle ricerche contemporanee in entrambe le discipline, meteorologia e patologia t Chi ha intrapreso, no n dico lo studio delle variazioni fisio-patologiche dell'europeo sotto il cielo africano nè quello comparato con le J'ilzze indigene, ma soltanto segna di tutti i fatti acquisiti altrove, per opera altrui, in ferirne la profìr.ua applicazione alla colonia nostra'!

Le febbri più comuni a )J assaua non potrebbero ch· piit feliceme nte - lo ripeto - che col nome di febb ri matiche. Questo appell:lLiro urla la credenza dei patologi nostri paesi temperati, ma dovrebbe ind urii a riflettere

)Ja ssa ua non è Torino , Napoli o Palermo e che, inteso senso puro, ossia immune da microbismo infettante, menta la loro esclusiva origine dal conflitto fra clima, quella spede !, ed organismo. Febbre climatica classica quindi, il colpo di calore, ma è meglio riservare questo alla forma ùnttale di essa. Il concetto di febbre climatica antitesi con le teorie assolutiste di infezione dall'esterno tossica), ma concorda appieno con le vedute moderne siche) di chimica biologica : se dovessi esprimermi con formola proporzionale, direi ch e le febbri climatiche to ssiche di Mass<\ua stanno alle febbri infettive in co me le febbri aselliche dei chirUt·gi alle febbri da in delle ferite.

A. questa concezione sintetica sono pervenuto, partendo cliniche, che nel luglio dell'87 mi Massaua di interpretare molle febbri climatiche come veri colpi di calore e di curarle in conformità. Amore scienza mi mosse poi nd approfondire la superficiale zione che avevo di quel cliroa, e, per una serie successiva rattionamenti induttivi, a ricercare ciò che gli scrittori di 1'\ patologia esotica hanno concretato intorno alle modi che sub isce il nostro organismo europeo sot:o il sole ed infine ad applicare alle febbri di Massaua la dottri na tichissima delle autoi nto ssicazioni, ringiovanita da conquiste della scienza. Ne è venuta fuori, da questo la

LE FEBBRI CLIMATICHE DI M.>.SSAUA 1083

o"rafia tripla del presente riassunto, che ho l'onore uoamon n • · 1· ·ò d d rre al aiudizio dei lellon, at qua 1 perct oman o d' ·ottopo n 1 per la ristrettezza dello spazio che mi è qui assevanta se, . . . . 0 potrò condensare, come vorret, 10 una maniera "nato, no . . f .d Il . l'l • e :;triogeote il processo che mt u gut a a n rtchtara . . . 1 - ·1 · . d. d l Tero Riepilo"hero qumdt. alla meg 10. t IDIO 10 cerca e · · · l modo che segue . ne ·

II.

Il clima di Massaua. - Va1'iazioni {LSio-patologiche che imprime all'o,·ganismo wropeo.

11c.lima di è in Mar Rosso sinonimo d'i nferno , lo d. e un proverbio arabo; contultociò. quel paese è piuttosto IC • • l (u9) salubre, come si legge a pag. 1128 d'un n relaz10ne mg ese <> e come io medesimo ebbi ad accennare nel mio sunto mono"rafico sull 'i nsolazione e colpo di calore (t. c.).

l' Sol clima di Ma:;saua si spacciarono, nei primi tempi , idee erronee e cifre esagerate , che non sarebbero siate espresse , se si fossero letti gii appunti climatologici del doll. Panara (l .c.) e le relazi oni del prof. Tacchini (68), alla cui su prema cortesia debbo rendere pubbliche grazie se mi è oggi dato di discorre re di es:>o, avendo egli messo a mia disposizione numero se tabelle meteorologiche, lo studio delle quali mi è impossibi le riass umere qui io modo completo. Il lettore può star sicuro che quanto esporrò è improntato alla più rigorosa esallezza.

Se la fissità della temperatura è proprieti\ gtme rale del clima eq uatoriale (35), non credo vi sia altro pae se sotto la cappa del cielo torrido che, come la presenti