34 minute read

RIVI STA D'I G I ENE

ProcessoMaljean perrloonoscere le carni oongelate.- (/l progresso, ottobre 1892).

Il signor Pouchet ha dimostrato che il sangue fresco, esposto ad una temperatura di 10 a 15 gra di sotto zero, si solidifica e diventa rutilante; allorchè si ritira questo sangue dalla miscela frigorifica, e che è ridiYentato liquido, esso pr esenta una colorazione rosso oscura ed una certa tt·asparenza. Se si esamina questo sangue al microscopio, si scorgono i globuli pallidi e deformati nuotare io siero verdastro ,.. mentre nel s a ngue fresco i globuli si vedono colorati in rosso verdastro in un siero incoloro.

Advertisement

Su uno di questi dati si basa il processo immaginato dal signor Maljean per rìconoscere le carni congelate, e sopratutto quelle di montone, che si vendono al giorno d·oggi nelle macellerie delle grandi città.

È sufficiente un po' di sangue e semplicem·ente un pn' di succo muscolare.

Per ottenere il sangue si cercano i piccoli Yasi che si trovano negli interstizi muscolari o in vicinanza ·delle ossa; con una pin za o con cesoie si estirpa un segmento venoso, che si esamina r apidamente al microscopio .

Qùando si vuole il succo muscolare, si tagli a un pezzetto di carne, che si comprime quindi con una pinza ; ne esce un liquido rossaslro, contenente del san,.,ue avanzi d. lì ,., ' 1 bre e di grasso: si esamina questo liquido al microscopio rapidamente per eYitare la disseccazione.

Se la carne è ftesca, si constata la presenza di numerosi globuli rossi, che hanno conservalo il loro colore normale e che nuotano in siero incoloro. Se la carne è stats lata, i globuli sono deformi e scoloriti, ed il liquido ambiente presenta una tinta telativamente oscura. Queste al -

RIVISTA n'IGIENE 46u9 terazioni del sangue si rivelano anche ad occhio nudo con d'una certa importanza; se si esercita una certa pressione sulla superficie di sezione d'una carne fr esca, si vede uscire del sangue dagli orirlzi vascolar i, ed i piccoli vasi si vedono segnati da una t r accia r ossastra o violacea. che indica la presenza del sangue. Nelle carni congelate i i poco visibili e si trovano difficilmente taglia ndole: e!ò'se paiono vuoti, ed il liquido che ne cola non ha . la colo razione del sangue. Il succo muscolare raccolto colla pressione é più abbondante e più. colorito nelle carni congelate che in quelle fresche. La differenza è molto sensibile allor-chè si raccoglie il muscolare su carta bianca da filtri vi t·eslano delle macchie più larghe ed oscure. Finalmente, se si mette un pezzetto di congelata in un tubo da assaggi, contenente dell'acqua, si vede questa colorirsi più rapidamente e con maggior intensita che con la ear ne fresca. guasti alla galletta sono prodotti da M icrolepidotteri.

1: parassiti del biscotto per le truppe: mezzi di preservazlone . - CH. DEC.\UX, médecin aide-major di2* classe. - (Archioes de médecine et de pharmacie, N. 8, 1892).

Fra essi possiamo riconoscere le seguenti tr e specie:

1• Ephestia elutella;

2° Ephestia interpunctata;

3• Asopia farinalis.

Di più la farin a è infestata dall'ephestia kuchniella , di r e-cento importazione in F rancia (188i) che potr à in seguito attaccarsi al biscotto.

All'entrata di uno qualunque dei fori naturali o a rtificiali del biscotto, si Yede una specie di ragnatela grigiastra, che imprigiona nelle sue maglie dei piccoli grani ovoidi giallastri, ehe altro non se non gli escrementi del baco. Se si apre i l biscotto con un coltello parallelamente alla faccia super iore, lo si divide ;n clue gallette e si scorgono il più delle volte uno o due bachi cir conda li da particelle d ur e, prove - nienti dal biscotto e formanti una specie di budello do 1, . . ve msetto SI nasconde . N ell'inte rno di galleria si trovano a lcuni fili di seta, che gli se rvono per muoversi · avanti e indieko secondo che vuoi prendere nutriment 10 . tt . . o () r1ge are 1 escrementi all'interno, conservando sempre la sua galler1a con grande proprieta.

Ecco come si comporta il baco della ephestia elutella. Per _esso si avanza nella s ua p-alleria, rompe colle sue mandibole cornee delle particelle di biscotto che mastica . ed ingoia, riservando qualche detrito per aumentare Il tubo o budello a misura che esso procede. p , . . e r vuo.arsJ marCia a ritroso e pervenuto all'entr·ata della o-a JIeria, m ette_ fuori ì"ullimo suo anello dell"estrem ita anale e contraendosi fo1·temente lancia fuori i piccoli grani escreL'entrata del canale essendo sempre chiusa da i fil! attaccati esternamente al biscotto, questi piccoli granr escrementizii vi penetrano per forza e vi restano fissati senza però intercettare mai l'ingresso dell'a ria necessaria respirazione del baco nella sua galleria. La potenza d1 propulsione è tale, che togliendo con cura le tele · attaccate all'orifizio, si può constatare che il granello escrementizio é proieltat{) ad una distanza, ra ppresentante due 0 quattro volle la lunghezza del baco. II baco poi .c r esce s i in c r isalide in un bozzolo grossolano e da ; r igme ad una piccola fa r falla grigiastra.

Dalle coltivazioni fatte e dalle osservazioni nei mao-azZJOI, risulla che lo sviluppo delle farfalle ha luogo dalla seconda quindicina di maggio, ai primi gio rni di set: tembre; il massimo di frequenza è dal 15 giugno a ! 1• agosto. In certe annate la comparsa delle farfalle è più tardiva, m a allora persiste di più. Kon si è osservata una second a ereaerazion e . o

L'Ephestia elutella é una farfalla notturna cioè a dire nascosta durante il giorno; essa vola solo d urante la notte 0 lo meno in un oscuro. La sua vita è breve, spequella del maschio, che muor e subito dopo J'acLa femmina dopo l'accoppia me nto cerca un Sito conveDJente per deporvi le ova; se dei biscotti s ono

D'IGIEXE 1671

esposti all'aria, es:!"a andrà a deporre nei forami o nelle fessu re de i medesimi, altrim enti essa deporrà una cinquantina di (Jva nelle fes,.ure delle casse, il piu profondamen te possib!le oppure andrà sui muri, ma sempre vicino alle casse rlel biscotto. L"na volta deposte le uova , a nche la femmina muore.

Le uova schiudono rapidamentP, alla fine di 2 a 6 g iorni; il piccolo bruco ch e ne s orte è di 1 a 5 millimetri di lunghezz a e sottile come un tllo. Molto agile, esso si melle a correre per cercare il suo nutrimento; se egli si trova in una fessura di muro, il camm in o é qualche volla ben lungo per arrivar e al biscotto e molti muoiono per via. Na to in una cassa gli è facile guadagnare l'interno nella carta che circonda il pane, forandola. Allora cerca un punto debole della crosta, o una fessura e s 'introduce cominciando u man· giare. Di tempo in tempo con l'ingrossamento la sua pelle divenendo tro pro stretta, egli la muta.

Gli occor·rono tre mesi e mezzo a quattro per raggiun gere completamente la sua taglia, e la quantita di nutr·imento consumato è di 2 a 4 g r ammi di biscotto. Delle volte però esso si nutre della sola polvere del magazzino, contenente sempre dei globuli di amido. l fili di seta, che il bruco stende sul forarne di e ntrata, servono di protezione contro i nemici, giacchè basta loccarnc uno per vederlo arrestarsi nei suoi mo vim en ti e, se continua lo stimol o, vederlo ritirarsi nella parte più fitta della tela .

Il bruco prefer isce sempre il biscotto fresco al vecchio.

A seconda dello stato di sviluppo che ha raggiunto presvernare nel biscotto o fuori .

Resta durante la stagione fredda di preferenza nel biscotto quando non ha ancor a raggiunto il completo sviluppo, ciò che si riserva di fare ai primi tepori di primavera.

li pane c-ontenente questi bruchi non è a rigore malsano, non può produree la diarreo, perchè il verme mangiato da· gli uccelli non nuoce affatto e noi stessi mangiamo continuamente dei pisel11 e dei legumi d'altra specie contenenti anche il 10 p. 100 di bruchi senzo risenli r ne danno. Sta il fallo però, che il pane cosi baca to è es tremam ente r ipu- gnante, tanto più quando se ne fa la zuppa , chè i vermi vengono alla suQerficie del brodo. li pane bacato va, per lo meno, spazzolato.

L'ephestia inlerpunctata ha costumi analoghi a quelli dell' elutella, ma si trova nel biscotto nelle proporzioni dell' 1 o 2 p. 100 rispetto a questo, tl cosi presso a poco la PIJCralis farinr.tlis . L' ephestia kuchn iella ( Zcller) è d'importazioue recente, e ci é venut11 dall'America con le farine. È stata segnalata in Europa da Zeller nel 1879. Maurizio Gerard l'ha ricevuta dal Belgio nel 188i; lo stesso anno é stata indirizzata da Xarbona al museo di Parigi, poi si e moltiplicata in Francia.

Essa pare non si troYi nel biscotto, ma fa dei guasti enormi, n ei grandi approvvigionamenti di farine.

Il baco forma nella farina delle gallerie tubulari, come di tela di ragno, le quali agglutinano la farina, dandole un aspetto ripugnante. D'altra parte, gli escrementi si mescolano alla farina, dando un gusto disaggradevole al pane. Maurizio Girard ha raccomandato di spolverare i luorrhi in. o fetti con la polvere insellicida Vicat o con della naftal ina. Questi processi di distruzione non hanno prodotto alcun risullato applicati in grande. Meglio é di slacciare la farina togliendone i bachi e le tele che si dis ruggono con l'acqua bollente o col fuoco.

Il biscotto si può infettare con questi parassiti nel tempo in cui é trattenuto nelle !"tufe di pmsciugamento a circa 30 grad!. Oppure si infetta nelle d'imballo che hanno gia SP.rVJto altre volte e che sebbene vengano stel'-ilizzate al for·no, pure contengono sempre delle uova fdconde e vive perchè· la disinfezion e viene falla incompletamente .

Quando le casse sono nuove, vengouo infettate dalle farfalle che si schiudono nei magazzini e penetrano dovunque. Una volta penetrato l' insetto, senza uscire dalla ca ssa

SI puo r 1produn·e per molte c rnolte generazioni cosicché s: capisce che il danno derivanlene è in ragione dirétta del tempo durante il quale il biscotto viene conservato.

.\1ezzi di pres e roazione.

La prima condizionn indispensabile per assicurare la }Jreservazion e assoluta del biscotto, qualunque sia il mo.ì o di imballaggio, è di non fabbricarlo che durante g li oito m es.i dal 15 settembre al 15 maggio, e di imballarlo in casse ben fatte di ferro bianco, ben accomodate e colle giunture ricoperte di carta forte incollata. Il modellv di casse da biscotto del commercio Huntley et Palmers parrebbe sufficiente. Prend(!ndo queste precauzioni si può garantire la immunità indefinila contro i bachi.

Se si vogliono proprio ado perare le casse di legno, bisogna soltoporle pPr un quarto d·ora alla temperatura di più 120• oppure tuffarle per 5 n ell'acqua bollente prosciuga n· dole poi in maniera che non vengano nuovamente infettate. Conviene inoltre tenere i luoghi di fabbricazione e i magazzini perfettamente puliti e prendere le misure necessarie per impedi rYi lo sviluppo delle farfalle e dei bachi. Dal 15 a p rile al 5 i muri saranno g rattati, lavati colla powssa e intonacati col coaltar addizionato di un po' di petro· lio (5·10 p. 100). Le colonne di sostegno saranno lavate colla pntassa; i forami chi usi col mastice ed P.sse stesse in · tonaca1e. I paYimenti saranno spazzolati e lavati con una soluzione di potassa e . le fessure. se sono di legno, chiuse col mA:<tice.

1 sorfttti itnbiancati colla calce o intonacati col coaltat' al petrolio, se sono di legno.

Tutti gli sforzi de\·ono ten dere a distruggere le farfalle: una femmina distrutta equival e a 40 o 50 bruchi d1 meno. È 11 questo che !<i deve tendere durante lo sviluppo dal 15 magszio al 15 settembre.

Un buon mezzo consisterà nello l-tendere nei magazzini delle feltuccie spalmate di miele. o glucosio del commercio e di attaccare al muro delle assicelle spalmate della medesima sostanza. Le farfalle o posanJosi, si agglut.inano e basten:1 poi bruciarle.

167-i- - RIVISTA

Si potr a, durante la notte, disporre nc:i magazzini una o più lampade a fuoco nudo. >'enza tubo, ma con riflettore. Per evitare 1! pericolo d'incendio, >:1 coilocheranno queste lampade sopra fogli di latta. La luce attirerà !e farfaìle che v1 brucieranno in gran num er·o .

Durante i dello sviluppo, com·iene di tP.nere le finechiuse dalle 5 di sera alle !) dd mattino. per impedire alle farfalle di fuori di venir a deporre le uova nei maga z zini.

Infine , se e possibile, di YUOi are i mnga zzi ni du rante due o tr'e giorni, sarebbe buono di procedere, nelle forme ordinarie, alla loro disinfezi o ne collo zolfo (:30 l?rammi per mc. di ambiente). Questa ope!'azione deYe essere fatta in maggio, prima dello sviluppo delle farfalle .

A vendo però r acido solfo roso una f.:>r za di pene trazione ril evante, bisogna guardarl'i d al lasciar aperte le casse di biscotto nei ma!!azzini.

Quando il parassita 6 penetrato nel biscotto, il solo mezzo per o per arrestarne l'opera è il passaggio alla stufa del bi:3cotto medes imo. La spazzolatura e la strofinatura non sono sufficien ti. Bisogna disfa r e le casse e stendere i pani nel forno a 120• o 1300 per un qua rto d'o ra. Qu es ta operazione può esse r e fatta in un forno, dopo la cottura del pane . Facendola in maggio, si uccideranno e i bachi contenuti nel b•scotlo e quelli che possono contenere le casse, donde dimin uzione considerevole nello sviluppo del le farfa lle e nel rischio d i conta minazione avvenire.

Tale è l' unico mezzo da impiegare.

Altrto qualita dt biscotto :;ono state fabbricate con l' intendimento d i togliere o diminuire i difetti di quello attuajmente in uso, ma nessuna di ques te variett\ di pan e è scev r a d'i nconvenienti ; nessuna r esiste a gli attacchi della eph estia, la quale tr oYa ndosi inna nzi dei pan i durrssimi, li intacca egualmente facendo sgor gare dalla s ua bocca un liquido c he ne rammollisce la c rosta.

Le em ulsio ni d i olio min e rale pes an t e come succ edane e d el or es y l . - P. DELAHOUSSE farmacista di 1' classe - (A rc hices de médeeine et de pharmacie, X. 8, 1892).

Il cre::.yl, di\<infettan te impiegato n egl i ospedali militari francesi, ·sembra goàere di un cer to ftl,·ore specialmente come deodora nte.

Gli si attri buisce an che un potere antisettico assai forte che permetter·ebbe di a pplicarlo in g rande alla disinfezione delle materie fecali, se il suo prezzo abbastanza ele,·ato L. 1,50 al kg. non fosse un ostacolo.

Appunto per questo l'auto r e ha cercato di ottenere con l'olio minerale pesante di carbone un preparato di p rezzo moderato, ch e avesse la preziosa pl'op rietà di emul:;;ionarsi facilmente con l'acqua, co me Io fa il cresyl e possedesse un poter e deodorante ed antisettico pari a

11 prodo tto che egli propone qui appresso sembra riUmre queste con dizioni, secondo le esperienze fatte.

Es so è composto con la seguente fo r mula:

Olio pe.,ante di carbone (D. intorno J,050) kg. 5,000

Colofonia » 1,000

Liscivia di soda a 'l ,332 . . . . • 0.600

Sapone verde. . . . . . . . . . · » 1,000

La Jiscivia d i soda è ottenuta economicamente col trattamento dei crislalli di soda con la calce vi va.

S cioaliere la colofonia nelPolio s ia a dolce calore, sia a freddo"'mediante agitazione ripetuta; aggiungere la lisciYia mescolando ; incorporar e il sapone ,·erde e passare attraverso una tel a.

11 liquido sciropposo otten uto ha l'as petto e sensibilmente l'odo re del cresyl; si comporta come il medesimo nelle mescolanze con l'acqua; anzi l'emulsione ne è più stabile. Il suo potere antisettico, pr ova to al ga binetto di batteriologia, si é superiore a quello del cresyl; il potere deodorante è per lo m e no uguale e il suo prezzo é di circa

L. 0,33 al chilo, potendo ridursi anco ra con la fabbricazione in grande.

Le esperienze fatte a Val d e Gràce hanno dimostrato che le dosi da impiegare pel' avere il massimo di azion-e sono le seguenti:

Olio pesante di carbone (D. 1,050) .

Colofonia . . . . . .

Liscivia di soda a :36o B kfl. 5,000

O,oOO )) 0)00 » 0,500 M.

Gli .autori hanno pubblicato un lavoro molto considerevole, che s1 :-accomanda per il metodo ed il rigore scientifico a cui esso è impl'ontato. Benchè lo studio microbioloo-ico delle o acque minerali sia ancora al suo inizio pure gli autori hanno superato le difficoltà inerenti al complesso lavoro con molta: maestria.

L'acqua delle s0rgenti di Vich y, come ogni altra acqua di sorgente, deve teoricamente essere amicrobica al suo puntu emergenza . Una volta messa in bottiglia, essa contiene CIOnonostante un numero di germi molto rilevante, qualche volta favoloso.

Le cause principali di questa impurità segnalate da Roman e Colin sono oggi nettamente stabi lite. Essi hanno esaminato l'acqua di tutte le sorgenti

1• nella vasca; i• al rubinetto dei pozzi R pompa; ·dove si fa il lavaggio dei vetri;

4• nel bicchiere del bevitore;

5• al rubinetto di ri empi tura delle bottiglie;

6° nelle bottiglie dopo un tempo vario.

Essi hanno così seguito rappa per tappa, · il progresso ascendente e discendente dei germi e dimostrato che per tutte le sorgenti, la deposizione dei germi si fa col mezzo dell'aria nella vasca istessa.

La contaminazione delle acque mediante infiltrazione dal n'IGIENE 1677

vicinato, è stata ben messa in evidenza, in qualche caso, per la natura dei germi stessi. QuaP-to allo stato microbico del recipiente, esso non fa che a umentare la ricchezza bacterica preesistente dell'acqua, ricchezza che in fJUesto mezzo di coltura favorevole cresce rapidamente durante i primi quindici giorni dal!' imbottigliamento per decrescere dal 15° al 30' giorno.

Dalle loro numerose analisi risulta, d'altra parte, che il contenuto in gel'mi delle differenti sorgenti è estremamente variabile. Dopo 48 ore dalla chiusura nelle bottiglie, l'acqua· della sot'gente calda di Grande-Grille contiene ;)72,000 germi per centimetro cubo, e quella dell' Hòpital 694,000, allorchè l'acqua delle sorgenti tiepide e fredde ne contiene solamente qualche migliaio. Uno studio allento dP.l progresso dei germi nell'acqua raccolta in !'ecipienti sterilizzati, ha . condotto . gli autori ad ammettere una relazione diretta fra la termalita delle acque e il loro contenuto in microrganismi.

Essendo però la tempel'atura dell'acqua una qualità essenzialmente tl'ansitoria, bisognerebbe pensare che la maggiore o minore attitud ine alla proliferazioae dei germi fosse dovuta alla presenza di un elemento particolare, non ancora determinato, legato esso stesso più o meno direttamente alla temperatut·a dell'acqua.

Dopo queste importanti questioni Roman e Colin hanno studiato la qllalila dei germi contenuti nelle acque delle diverse sorgenti ed in seguito essi si sono applicaLi a farne scaturire l'influenza che possono avere sul loro numero le diverse operazioni che vanno dalla presa delle acque alla vuotatura delle bottiglie.

Il professore Corni!, depositando il lavoro agli uffici dell'Accade!_Dia di medicina (seduta del 10 maggio 1892) ha terminato così il suo rapporto : c Le ricerche di Roman e Colin devono s ervi re di punto

" di partenza per delle riforme urgenti d a apportare alla

" gestione delle sorgenti, alla costruzione delle vasche e

« Jelle bevanderie e alle pratiche in per il

« lavaggio dei bicchieri e dell e ·bottiglie e per la chiusura

« delle medesime J>. M.

1619 o'HìiENE

G. KLEMPERER. :atoerohe sulla protezione dell'uomo contro il colera. aaiatioo . - (Be r liner klinische Wof!henschri{t, N. 39, 26 settembre 1892).

Le ricerche batteriologiche hanno dimost rato che la protezione contro l'azione specifica di un veleno difende pure contro l'aum ento dei batteri portanti il Yeleno. La stessa legge nle anche per l'immun1ta dell'uomo contro il colera.

Roberto Koch ha dimostrato che anche leggere malattie di colera preservano l'uomo da recidive per ann i, ma a questa regola non mancano eccezioni, poiché lo stesso uomo può ammalarsi più volte nella stessa epidemia .

Come però si può dimostrare che un uomo pet' vs.ccinazione specifica divenga immune dal colera? Beht'in g e Kitasalo hanno scoperto eh-. il siero di sangue di animali resi artificialmente immuni acquista la proprietà di rendere immuni aar1 animali, e quanto più grande è il gt'ado d' immunità, tanto minore diviene la quantità del sangue nece;;sa r ia per rendere immune un altro animale cont r o la stessa malattia.

L'autore si propose di inocular·e all'uomo sostanze immunizzanti sperimentate in animali, quindi clstrarre con salasso il sangue di detto uomo e di ricercare se riusciva, mediante il siero di questo sangue, di rendere immuni le cavie contro l'avvelenamento per colera.

Quell'uomo, che, con minima quantità di sangue, è in grado di rendere immuni le cavie contro J'aYvelenamento di colera , è pure da conside1·aesi quale immune da essa malattia.

E dapp r ima è da osserva r·e che anche il siero di sangue di uomini imm un i per natura al colera possiede la proprietà di rendeee immuni contro la stessa malaLlia pure gli animali. Di cinque uomini, ai quali furono eseguiti s a lassi per apoplessia, edema polmonaeò od uremia, du e eran() immuni al colera, per·ché bastarono due centimetri cubi ed un centimetro cubo del loro siero di sangue per rendere rispettivamente immuni due cavie.

Dunque in tutti gli uomini un certo grado d'i mmunità nat urale con tro il colera, ma non in tutti egualmente protettiva RimAne ora a Yedere quale sia la energia di immuntla .indi,·i luale e se sra possibile aumentarla artificialmente.

P e 1' tleterminare il grado d'immunità, che si può artificialmente produrre in un uomo con inoculazioni è sperimentare nelle ca, ·ie il p:rado d'immunità del stero sangue di uomini che superarono il colera e che . per eto: sa lvo rare eccezioni, diYeru1ero lemporancameute tmmunt ad essa malattia.

Non sarà difficile che si presenti l'opportunità di tali esper imenti. Intanto l'autore, coadiuv ato da alcuni suoi amici medici e studenti, ai quali era ben noto il peri colo a cui andavano incontro, si sono ad una serie di inoculazioni artificiali di di colera . Queste al terzo giorno di sviluppo, furono conservate per due ore ad una temperatura di 70• c. All'autore furono inoculati sotto la cute in totale, ma in piccole quantità ed in otto gior ni cc. 3,6 di colture pure di bacilli di colera; al nono g1orno fu ad esso estratto sangue da un a vena e col relativo siero di sangue furono inoculate sei cavie, con dosi che oscillar ono da cc. 2 a cc. 0,25. Tutte le cavie resisterono alla successiva inoculazione, entro il peritoneo, di 1 cc. di coltura di colera in brodo di 16 ore di s,·iluppo mescolata a colture recenti in agar.

Con tali inoculazioni l'uomo può assai probabilmente considel·arsi divenuto immune al colera.

Le esperienze nelle caYie hanno inoltre dimostrato ehe le coltura virulente di colera hanno potere immunizzante mollo superiore a quelle riscaldate a 70• C. _

L'autore ha finalmente dimostralo nell'uomo che i germt di colera i quali nell'intestino sono tanto nocivi, inoculati solto la non riscaldati. non solo non sono pericolosi per l'organismo, mc1 posseggo no maggiore energia -immunizzante. Jn questi germi si verifica ciò che si riscont ra nei pneumococchi, i quali assai nocivi nel polmone, sono quasi innocui inoculati sott0 la pelle.

1680 RIVISTA

PAOLO GuTT:.tA.NN. - L 'importanza della ricerca batterlosooplca per riconoscere le forme di colera di benigno decorso . - (Berliner klinische Wochensch r ift, 39, 26 settembre '1892).

Alcuni casi di colera decorrono m modo così benigno da al cholera nost r as, con s intomi di vomito, diarrea e dolo ri ai polpacci.

Talora questi ullimi mancano e non si hanno che vomito e diarrea; tal altra manca pure il vomito e non rimane quale sintomo che la sola òiat-rea, che, più o meno forte, dura per alcuni giorni.

Come l'autore ha sperimentalmP.nte dimostrato, in questi casi resame micro!'copico di uno di quei fiocchetti bian.chi, che si osservano nelle dejezioni, fa vedere numerosissimi spirilli di colera. e 2i- ore dopo numerose colonte di colera ·nelle lamine di gelatina.

Relativamente alla ricerca batteri ost'Opicl'l, l'autore osser va quanto segue. Se le dejezioni diarroiche del colera sono colorate in giallo, il che si riscontra nel maggio•· nume ro di casi, poichè le incolori (come acqua di riso) si manifestano nei casi grav i e solo in un terzo di que::ti, allora la ricer ca batterioscopica si esegue nei nei grumi e, nelle dejezioni simili ad acqua di riso, nei fiocchetti mucosi. Anche nei fiocchetti delle colorale i vibrioni del cole ra sono più numerosi che nel liquido rimanente Se in uno di tali fiocchetti i vibrioni del colera sono numerosi, anche nelle colture in gelatina eseguite con altro Hocchetto simile si svilupperann o numerose Ma può avvenire talvolta che numerosi Yibrioni si osservino nei preparati per islrisciamento, mentre al contrario si sviluppmo nelle colture poche colonie.

La te mperatura migliore per lo sviluppo delle colture in gelatina é di 23° C. ed il tempo necessario di circa 20 ore. Piu presto. si raggiunge lo scopo se, mvece della gelatina, si usa l'agar si conserYano le colture alla temperatura di 37° c.

Da queste osservazioni si scorge come sia importante, in o'JGIE:SR 1681 tempo di colera, di disinfettare tutte le dejezionì diarroiche, anche quando sembra che si tratti di semplici cata rri intestinali.

Influenza del movimento sullo sviluppo e la viru.lenz& del microbi. - B. ScHMIOT. - (Arch. j. Hygiene e Cent ra lo. f. die med. Wissensch., N. 19, tR92).

La questione della purificazione naturale ùei fiumi è stata in ultimi tempi studiata e discussa. Es$a può effettuarsi per le seguenti cagioni: 1° Per la diluzione·delle materie immonde con l'acqua pura, la quale si mescola con racqua dei fiumi contaminati, come acqua di rivo e come acqua sotterranea; 2° pel deposito delle particelle sospese come melma; 3" per la influenza dell e piante acquatiche che a::sor·bono sostanze organiche sciolte e le consumano; 4• per l'azione degli inrusori carnivori elle si appropriano le sostanze sospese; !)• per i microparassili che dete rminano la ossidaziooe della materia organica e la distruggono; 6° per J'aflìn•tà chimica di certi corpi, per la quale da certe sostanze solubili nocivi ne derivano altre insolubili, che si separano dall'acqua e q uindi formano combinazioni inso· Jubili.

È dimostrato c.:he la purificazione naturale é più. energica nei corsi d'acqua a rapida corre nte e specialmente nei grandi fiumi. Di qui sorge il ·pensiero che il movimento possa essere un altro fattorP- della depurazione dei fiumi . Esso potrebbe agire soltanto sulla vitaHta dei batter i. Furono già :atte molle ricerche in questa direzione senza giungere a un rtsultalo concorde; tuttavia è prevalente il numero di coloro che negano al movimento ogni influenza sulla vitalita dei batteri.

Lo Scbmidt, ad istigazione deli'Usselmann, ha ora ripreso questi sperimenti. Egli metteva in movimento delle sospensioni acquose di batteri o scuoten,Jole con la mano o sospendendo le fiale piene .tel liquido ad un pendolo mosso da un meccanismo d'orologe ria.. Questo movimento era naturalmente mollo più debole di quellù della man o. Tanto l'uno che

RIVISTA l'altro si continuavano per circa mezz'ora. Il movimento dèbole per mezzo del pendolo si dimostrò senza azione sui batteri esaminali. Al conlral'io le scuotimeuto con la mano fu molto importante; per esso fu qu;.:si affatto annullata la facoltà di sviluppo nello stafilococco citreo, molto diminuila nei batteri delle ucque di fogna, nel bacillo Yiolaceo. nel bacillo del colera e nel bacillo del carbonchio; ma la virulenza di quest'ultimo non é punto attenuala.

Se la. v a.rl oe lla e 11 valuolo s leno ide nti c i . - Dott. M. FREYEA. - (Zeitsch r ifl fìi.r Hyr;iene und lnfec tionskrankheiten, dodicesimo YOiume, fascicolo 3o, i892).

Numerose esperienze nei vitelli e in appresso nell'uomo hanno dimostrato, in questi ultimi tempi, tanto in !svizzera quanto in Germania che il vaiuolo e il va ccino sono identici, cioè, che questo é un'attenuazione di quello .

Anche l'aùlore é riuscito ad inoculare il vaiuolo vero a d una vitella, sulla cute della quale si svilupparono· pustole caratteristiche, r.ol cu i contenuto fu inoculata un'altra vitella e cosi si ottenne il materiale per le successive inoculazioni.

Però l'autore non riuscì ad inoculare il contenut') delle p11stole di varicella nelle vitelle poichè in queste non si manifestò che una reazione passeggera. La stessa vitella, all'ottavo dopo I'inoculazione òi ...-aricella, fu innestata con vAccino, il ruale protius.«e pustole numerose e genuine. Dunque il contenuto ddle 'escicbetle di Yaricella non solo non produsse pustole ndla "ilella, ma non rese l'animale neppure immune alla vaccin<lzione con la linfa antivaiuolosa.

L'autor·e ebbe di Yaccinare fan<:iulli, che avevano da poco tempo sofferto di Yaricella e in tutti ebbe esito posiliYo, mentre dPe si ammalarono di ,·arice lla, quando la vaccinaziol).e era già divenuta altiYa.

Da tutti questi fatti, ma sopra lutto dalla considerazione che è possibile inoculare con successo il vaiuolo vero ad una vitella e di ricavarue una sostanza identica al vaccino, mentre ciò non si ottiene col contenuto delle pustole di varicella, si conch iude che questa e il vaiuolo vero non sono geneticamente malattie identiche. C. S.

S ulla possibile trasmissione della tuberooloal mediante ll latte delle giovenche tuberoolottohe, e di un baolllo patogeno riscontrato nel latt e. - Dott. A. FioR.ENTJNr. - (G iornale della R. Società Italiana d'igiene, N. n-; 8 del 18921.

L'autore ha cercalo di risolvere sperimentalmente alcune questioni contJ'OYerse, cioè se perchè il bacillo di Koch si trovi nel latte occorra che ia madre abbia tubarcolosi diffusa anche alle mammelle, oppure se questo fatto possa Ye· rificarsi in. tubercolosi localizzata ed in mammella sana.

In base ai nuovi regolamenti sanita1·ii dovendosi dare una grande importanza al latte di giovenche tubercolose (perché escluso per legge dalla consumazione) l'autore volle riconoscere se, tutte le volte che il veterinario fa diagnosi di tubercolosi, abbiansi proJJrietà infettanti nel latte, di modo che esso veterinario sia auto r izzato ad escludere senza più le vacche tuberco!otiche come produttrici di latte: ed inollt•e se e fino a qual punto (data la propr ietà infettiva del latte di queste giovenche clinicamente tubercolotiche) ne risullasse minacciato il latte to tale di una stalla, e ciò .cloche in base alla diluzione dei virus.

Da questo studio sperimentale si desumono le seguenti conclusioni: t o Il latte di vacche tubercolotiche può veramente contenere il bacillo di Koch ed .:ssere infE-ttante; ma questo fatto non si an-era che nei casi in cui detta malattia è diffusa nell'organismo. ed avviene in moqo certo quando si ha l'infiltrazione tubercolare della mammella.

2' La diluzione del latte contenente il bacillo tubercolare, fatta con una quantità relativamente grande di latte sano diminuisce ancora la {lrobabilita di virulenza di detto latte, fatto questo già da tempo dimostrato anche da Gebhardt.

3' Ollre ·alla possibilità della pt'esenza del bacillo di Koch nel laLte di giovenca esposto al consumo comune, fra altri microorganismi non ·patogeni, si riscontra frequentemente un bacillo proveniente probabilmente dalle stalle e dai re ·

1684 RIYISTA n'xGl!NE

cipien!i non puliti e portato sopratutto nel latte dagli stessi famigli durante la mugitura. Tale bacillo è patogeno ai conigli sopratutto, alle cavie poi, e produce la diar rea nei polli se inoculato sotto la cute, ma nulla si può finora dire della sua azione sull'organismo umano.

4" In attesa dell' introauzione dell' uso della sterilizzazione del latte che deve servire al consumo comune, come gia s i opera in vari grandi centri, riesce sempre maggiormente utile il consiglio degli igienisti di non fare uso del latte se non dopo bollito.

RIVISTA DI STATISTICA ·MEDICA

R e soconto sul reclutamento ( 1891 ) e sta tbtica. me41oa. dell'esercito francese per 11 1890 .

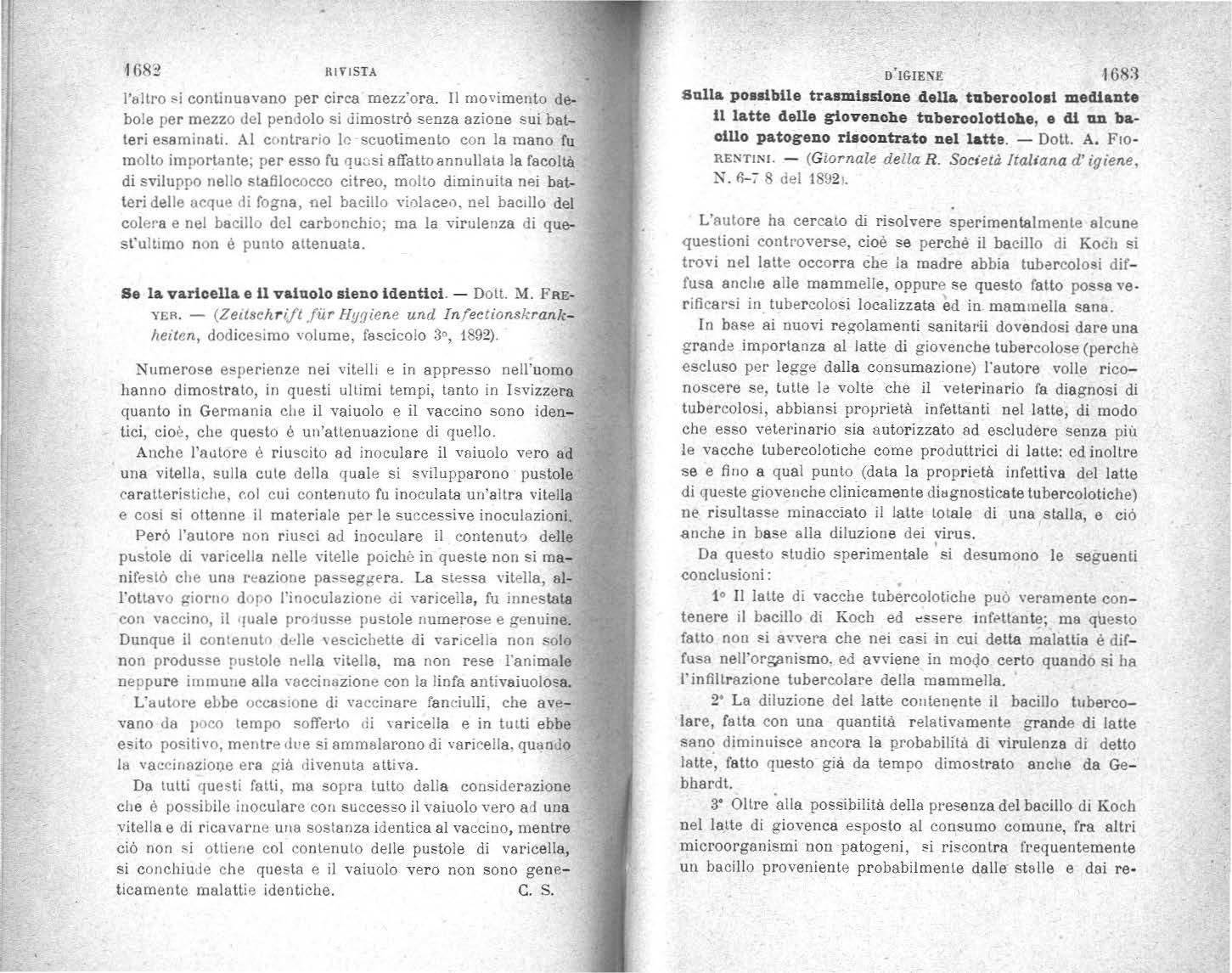

Il numero degli ammessi alreslrazione della classe 1889 fu di 310275, dei q uali 29620 però furono riconosciuti ••ell a prima visita incapaci d'og ni servizio e quindi il degli inscritti ammessi realmente ad essa estrazione si r i- ... dusse a 280655. I rivedi bili della classe 1888 · visitati per la seconda volta fu di 36597; e quelli della classe 1 7 fu di ... Totale visitati 336772, col seguente risultato:

Rivista Di Statistica Medica 1685

Furono riconosciuti sostegni di fa m iglia ed obbligati ad un solo anno di servizio per le tre classi l6662, 46i, 150) 7276.

Le operazioni di l eva iniziale il1• gennaio, furono compiute il 30 giugno; . la chiamata sile armi ebbe luogo nel successivo ed allora furono incor porati 204873 uomini, <lei quali 11400 nella fanteria ed artiglieria mar ina.

Nel 1890 si riformarono 13636 Ùomini (giovani soldati e militari) dei per infermità anteriori al servi.tio od indipendenti dal servizio. Furono transitati alla riserva nel 1890 18i103 uomini, e mandati in disponibilità (in confino a l passaggio alla riserva) 26747.

Arruolamenti volontari (di terra) 25067, e per le truppe <l'Africa 5103; ringaggiati 9474 (8126 s o ttufficiali). Algeria.

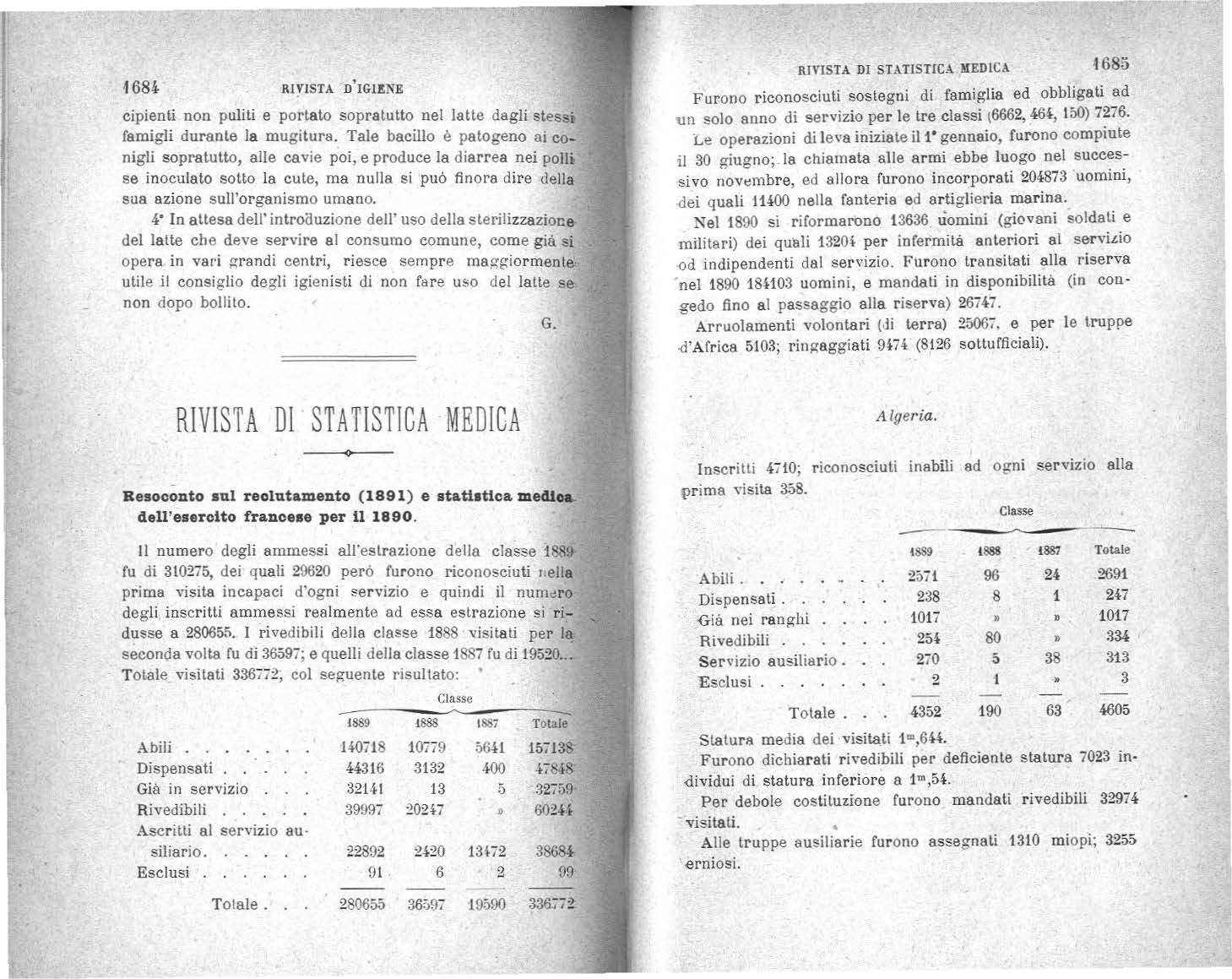

Inscrilti 4710; riconosciuti inabili ad ogni servizio alla prima '"isita 3.'>8.

Statura media dei visitati f m,6«.

Furono dichiar ati rivedibili per deficiente statura 7023 in· <iividui di sta tura inferio r e a 1m,5i

Per debole costituzione furono mandati r ivedibili 32974 · visitati.

Alle truppe ausiliarie furono assegnali 1310 miopi; 3255 -erniosi.

1686 Rivista

Furono diChiara ti inabili per miopia 631 vi!litati, 395 pers or do-mutolezza, 524 per balbuzie, 721 per tisi polmonare 3939 per ernia, 1186 per varici, 5o/ per epilessia, 1117 pe; cretinismo ed imbecil lità, 161 per alienazione mental e, '1951 per debolezza della costituzione .. ... Tutti oltre gli inabili riconosciuti nella p r im a oisita . Statistica sanitar ia dell'ese rc ito .

Effettivo medio (1889) 52f733 uom1m.

Effettivo presenti 465371 (ufficiali 15842, s olluffìciali 3i777_. s oldati con più di un anno di serviz io 280ii0, con meno 134282

Malati alla came ra 61801 i = 1375 p 1000 prt1senti.

Malati all'infermeria 66480 - 367 » ,.

Giornate di cu ra 1960592 - 11,5 gio rnate pe r malato, 4,3 pel' uomo presente.

Ma lati all'ospedale 106050 - 202 p. 1000 dell'effetti vo totale.

Giornate di cura 3020291 - 26,7 per malato, 5,8 per uomo effettivo.

:=-.1orbosità generale (infermerie ed osped ali) - 210850... ..

569 ·p. 1000.

·Gio rnale di indisponibilità, infermeria ed ospedale = 17,6 per malato, 10,1 per uomo effettivo .

Lasciando in disparte gli uffici a li, perchè i più si curarono in casa p r op r ia, et:! anche i sottuffìciali per rag:oni si può notare che i soldati con più di un anno di servizio ebbero una mo:-bosità di 483 p. 1000, quelli a meno di un anno di 859, ed in media per tutti 604 p. 1000.

Mort alità. - Decessi 324!) = 6,·19 p. 1000.. ... La mortalità sar ebbe quindi in notevole d imi n uzione ....... Però vuolsi a'·er presente che la pr oporzionalilà è stabilita sull'effettivo totale. Nell'esercito all'interno i decessi furono 2422 = 5,39 p. 1000, 694 in Algeria= 11 ,07 p. 1000, 133 in T unisia = 10,73 p. 1000.

La morta lità su 1000 casi di morte fu per: meningite ce-

DI STATISTICA !dEDICA 4687

retro - spinale 3,9; g r ippe 5,2; vaiuolo 6,2; bronchite cronica 6,5 e tub ercolosi 169,6; meningite 11,8; rosolia 12; difte rite 13,9; car diop atie 18, t ; scarla ttina 26,5; paludism? 29,9; diarrea e dissenteria 31,5; bronchite, pleurite, polmomte 102; morti ac';identa l i e le!?ioni troumatiche 58,8; suicidi 52. Febbre tifoidea: casi 6114 all'interno con una mortalità del 9,60 p. 1000 (?\. 1024); 22 ,06 in Al ger ia, 33,3q in com10,1. N ei soldati la mortalita, all'm al 12,65 p. 1000, pel'ò pe1· quell i nel primo anno d1 s erviz io si e levò a l 16,97 e nt>gli infermieri al19,0 4-. Su 1000 decessi se ne ebbero 315.2 per febhre tifoidea; più del 2 1000 pei soldati in r iscontro all'effettivo, e ben in quelli a meno di un anno di servizio. Nel governo ro1htare di Pa rigi si ebber o 4/2 casi con 92 det!essi (2,18 p. 1000 sull'effeLLivo)

Vai uolo e vai uoloide. - Ca si 190, decessi 20, m orbosita 3,6 p. 1000 , ed una mortaÌi ta d i 0,38 p. 1000: Il dei casi occorse in Algeria. La mortahtà ne1 solda .J a pm di u n anno di servi z io fu di 3,3 p. 1000, in quell i a meno di di un a nno di ser,izio 4,9 Il maggior numero dei casi si ebbe in gennaio, il m inimo in settem bre.

Morbillo . - Casi 4219 = 8,04 p. 1000; decessi 38 9 p. 1000sui colpiti inferiore quinòi all'i p. 1000; nei soldati a meno di un anno di !"ervizio i c asi asceser o al 16,f>l p. 1000, nelle infe rm erie al 5,9. Il numero massimo dei colpiti occorse nel marzo il minimo in gennaio.

- 2089 casi (3,98 p. 1000) con 86 decessi (sui colpiti il 41 p. 1000). Nei sol lati la pr oporzione dei colpiti fu del 4,34, in quelli a meno di un anno di servizio 7,46.p. 1000: negli in fe r mieri non fu che ùel 3,8 p. 1.000. Il ma ss1mo numero dci casi occorse in febbraio, il minimo in agosto.

Orecchioni. - 7976 casi con un solo decesso Massima dei caF<i in marzo, minima sellembre.

Risipola. - 1355 casi con 15 decessi. Xei soldati la. proporzion e dei colpiti fu ùi 2,82, in quelli nel 1• anno ili vizio 3,85 p . 1000. Il numero massimo dei casi occorse m _ marzo, il minimo in

4688 Rivista

Paludismo . - 1721 casi all'interno, 9000 in Algeria e Tunit-i. Tubercolosi. - Ricoverati negli ospedali 25i7 (4,8'> p. 1000), pei sottufficiali 2,67; soldati con più diun anno di servizio 4,65 e in quelli a men o d'un anno 6,37 ..... Decessi 1,05, riforme 4,94.

Venerei. - S ifilide 4757 casi, 2855 all'infermeria, 1902 all'ospedale; ulceri molli 4402; blenorra gia 14853. Totale 24012 = 45,8 p. 1000, pel governo militare di Parigi 61,4, Algeri i3,2; 22 riformati dei quali 20 per sifilide.

Suicidi. - 169, dei quali 124 airinle rno, e 45 in Alger iA e Tunisia ... Ufficiali 5,2 p. 1000, sottufficiali 0,1, sol:iali anziani 2,3, nel primo anno di servizio 3,4. .

Riform e 97-i7 = 18,6 p. 1000; per tubercolosi 2594, cardiopatie 1196, oltalmopatie (1) 1181, lesioni traumatiche 619, otopalie 439, ernie 297, epilessia 263, bronchite cronica 198, dermopatie 194. Pleurite cronica 182, alienazione mentale 179, rE'umatismo 119.

Operazioni. - Furono praticate: 432 di impor tanza, con soli 1!) morti.

Tra esse operazioni però si contano 60 paracentesi to raciche, operazioni d'empiema, 60 fistole anali.

Vaccinazioni. - Praticate 4()<)281 (in individui mai vaccinati 4809, dei quali 748 in Tunisia).

Su 287821 prime riva ccinaz ioni si ebbero 120083 successi (41,7 p. 100).

Su 116651 seconde rivaccinazioni si ebbero 20743 successi (19,8 p. 100).

I l vaccino umano è quasi messo in disparte . non si praticarono così che 7598 inoculazioni. La linfa frèsca e la polpa diedero circa il 70 p. 100 di successi, la linfa in tubi solo il 53 p. 100.

l r iseroisli, chiamali. temporariamente alle armi diedero 21714 ammalati in camera, 5123 entrati a ll' infermeria, 1990 a ll'ospedal e; furono l'iformati; 52 morirono

Di Statistica Medica 1689

(13 per fatti polmonici, 8 per febbre tifoide, 6 per tubercolosi, 4 per suicidio. 1 di vaiuolo, 2 dissenteria, 2 di tetano, 2 per accidenti.

B.

Variet

Lega contro 11 canoro:

A lato della lega contro la tubereolosi, già esistente a Parigi, vfldiamo con piacere sorgere una lega contro il e ancro, a capo della qual.e troviamo i nomi illustri di Ve.I'neuil e Ouplay.

Nello scorso novembre è stato pubblicato lo statuto di questa lega, dal quale crediamo utile di riportare gli articoli p r incipali. .

La lega contr o il cancro ha per scopo di favorire le ricerche scientifiche relative alla paLogenesi di questa affezioue, di opporsi alla strage che produce o almeno di migliorarne la lerapeutica .

Essa esercita la sua azione per mezzo di congressi, con· fer·enze, pubblicllzion i, premi e sottoscrizioni.

Essa fa appello al conco rso di tutti quelìi che considerano il cancro come un flagello tanto più temi bile in quanto prende giorno maggiore estensione, e la terapeutica non ha fatto da lunp:o tempo alcun progresso serio a questo riguardo.

La lega com prende dive r se specie di membri: benefatt.ori, fondatori, sottoscrittori e collaboratori · t• Sono membri benefattori quelh che, appartenendo o no alla pr ofessione medica, favoriscono l'ope.ra con un offerta in danaro; i-• Sono membri sottosc r ittori quelli che versano una quota annua di cui il minimo è di 20 franchi . l sottocomitati delle provincie sonocomposti di professori delle facolta di medicina, delle scuole di sanità militar i, delle scuole veterinarie, e dei medici che hanno dato un con trib uto scientifico all'opera.

(t) Sono compresi 353 casi di miopia, t 42 d'ipermetropia , il d'astigmatismo.

2• Sono membri fondctori quelli che hanno versato una sottoscrizione di L. 300.

3• Sono membt•i onorarii quelli che hanno contribuito a fat• progredi re coi loro lavori la questione del cancro . La nomina a membro onoeario è fatta dal comitato diretti vo.

;:,• Sono infine collabo r atori quelli che coi loro lavori contribuiscono al successo dell'opera.

Gli studi falli sotto il patronato della lega sono sperimentali e clinici. l primi hanno luogo nei laboratorii delle facoltà o scuole di medicina, o di veterinaria ecc., i secondi nella pratica civile e ospitaliera. Le questioni da studiare sono lascia te alla sce lta dei collaboratori e proposte dal comitato direttivo o dai sotlocomitati.

Questi lavo ri sa ranno pubblicati nel Bollettino (trimestrale) della lega contro il cancro.

La Lega risiedente a Parigi è amministrata da un comitato centrale di direzione composto di un presidente 000 • r?J'io (Verneuil). di un presidente (Du play) , di tre vicepres!dentt (Strabot, Straus, Melchnikoff), di un segretario generale (Reclus), di q uattro segretari e di un tesoriere.

Au guria mo alla lega contro il cancr o di raggiungere e presto la meta che si é prefissa. e soggiuogiamo che se qualcuno deside ra di contribui rvi non ha che da inviare a l segretario della lega a Pa rigi, 1::0 boulevard Saint-Germain la sua adesione; accompagnala dalla soml!la alla categoria di soci c he sara per preferire.

G.

KoEHLER - Blc e rohe storiche sul proleUUl rlmastt n e l corpo umano senza oausare alcun dlstarbo e sull a l o r o mlgr&done. - 1Berlino

La di r ezione di sanita del Ministero della guerra prussia na ha cominciato una serie di pubblicaziani riguardanti la !!'cienza m edica militare La prima puntata è fatta da un opuscolo del doll A. Koehler, capitano medico all'Istituto medico-chirurgico Fed eric o G uglielmo·: esso è iolitolaLO Historische Untersuchungen iiber das Einheilen und Wandern oo n Gewehrkugeln. L' opuscolo, dedicato H von Ba rdeleben , è un do ttissimo lavoro di compila zio ne, il qu ale avrebbe forse più interesse sto rico che valore p1·atico, se, a ccanto a le ar·mi moderne, che hanno reso, per la loro potenza, quasi impossibile il soffe!·mamento di un proiettile nel cor po non vi fossero . anche armi meno um a ne, per servirei di un'espressione <lell' autore, il pt•oiettile de lle quali, quasi sempre, resta fra i tessuti del ferito, ed é necessario che il chirurgo lo asporti . Nelle future battaglie la complicazione dei corpi estr anei nelle fe r ite da a r mi da fuoco s ara rara, ma nella clinica giornaliera di un ospedale chirurgico essa è poco meno frequente di quello che e ra prima. P e rciò l'opuscolo del dott. Koehler, oltre ad avere un valore storico e bibliografico, ne ha anche uno eminentemente pratico, come quello che mette solto gli occhi del lettore tutti i possibi li giuochi che può fare una palla di fucile nel corpo umano. Le prime notizie esatte su le ferite d'arma da fuoco, vr odotte in guerra, datano dal i5' secolo, sebbene l' uso delle delle armi, specialmente delle grosse artiglierie, rimonta sse a cento anni prima . Billroth (1) ci ha fallo conoscere che Villani , per il primo. nel t3:J8 parlò dell'uso dell a !JOlvet·e da s paro in guerra. Ma anche in Germania, soggiunge l'autore, dovevano es!Sere conosciute le armi da fuoco in quell'epoca , perché nella cronistoria di Matteo Merian, edita a Francoforte nel 1632 si trovano le seguenti importanti notizie:

Variet 1693

o Narrano le cronache, o libri del tempo, della Sveva 011 • zione che i conti di Vurtemburgo ebbero nel 13i2 una fiera guerra con lo Stato di Ulma, nella quale gli Ulme"i furono sconfitti. P e r la qual cosa quelli di Auspurg fecero fondere venti g rossi pezzi di metallo, ma, ciononostante, invece di tirare con palle di ferro, tirarono con palle di pietra. Stando cosi le cose, si ingannano tutt.i colo ro i quali affermano essere stati gli archibugi sèoperti in Get·mania nel 1380. E veramente vi sono diverse opinioni sul quando e sul dovP. essi furono scope rti. Alcu ni sc•·ivono che furono usati per la prima voltA nel 1380 nella guerra marittima, che i veneziani combattevano contro i genovesi, e n ella quale ·questi furono sconfitti. Ma Achille Gassaro dice che i g rossi archibugi e ra no in uso nel mare danese fin 1354 . . . . .

c Insomma non si sa di certo sul tempo in cui gli archibugi furono scoperti ».

Della speciale malignità delle ferite di arm i da fuoco non si fa parola negli scritti di quell'epor.a . Girolamo Braunscll\veig, 1497 (l'autore rico struisce . questa data), De Vigo (Practica in arte chirurgica copiosa, 1516), Alfonso Ferri (De sclopetorum sioe archibusorum oulneribus, 1553), Francesco Rota (De bellico r um tormento r um vulneribu·s, 1556), credevano che le ferite da arma da fuoco fosS'ero ferile avvelenate, contuse o prodotte da scottature. Ma al principio del 16" secolo Berengario da Carpi (De f r actura calr;ae 8 cranii, Bologna, 1518) dichiarò che nelle ferile da arma da fu oco. non si ha da fare che con una contusione ed una scottatura. Più tardi Ambrogio Parè (15<i5) Ma"o-i (Bolog B Il ' oe- na, :>;>:., .ota o (Venezia, 1566ì e Leonardo Botallo (Zwei chiruraische Bucher, Niirnberg, J6i6), cercarono dimostrare che in esse non si tratta nè di avvelenamento nè di scottatura. Ma, prima di tutti, aveva soste:1uto questo concetto Han s von Gersdor ff nel suo F eldbu.ch de r Wundarztne!J; 15'17. Egli non causticava dette ferite, ma le trattava con mezzi miti. « Le ferite di arma da fuoco, egli dice, debbono essere trattate come qualunque altra ferita. Prendi dell'olio di s emi di c&nape, riscaldalo e poi versa to su di essa. Io non conosco mezzo migliore e più lenitivo dì questo ''·

Gersdorff non ha mai parlato d.i qualità venefiche delle ferite da arma da fuoco benchè ammettesse con Hilden che la canna del fucile può essere J_n ollre egli per il primo, ha parlato e dala la figura di un istrumento per estrarre le palle. Gersdot·ff dice che egli ha appreso il suo modo di curare le ferile da maestro che e ra stato chirurgo dell'arciduca Sigismondo di Austria nelle tre battaglie di Gransse, Murten e ·annse. Ma , ad onta dell'opinione di Gersdorff s u la mancanza di qualità venefiche nelle ferite da a r ma fuoco, pure l'op inione contraria fu mollo diffusa fra i chirurgi del suo tempo e q·uelli che vennero dopo. Essi medicavano tali caus licandole con l'olio bollente . Ambrogio Parè si oppose energicamente a questa pratica e cercò dimostrare la natura semplice delle ferite da arma da fu oco. Egli attribuiva il cattivo decorso di .essé a disposizione speciale dei tessuti ·feriti ed alla malignità dell'aria. non risulla che, per combattere la · teoria della v.eneficita delle ferite da arma da fuoco, avesse mes!>o innanzi l'efficace argomento dei proieLtili che rimangono incapsulati nei e di quelli che migrano. E pure fatti gli erano noti, come si vede dai suoi scritti. In ess 1 egli dice che il proiettile, per inc!lpsularsi, deve essere di piombo, avendo questo metallo maggiore fam iliarità con i tessuti del corpo umano. E soggiunge che non si è visto mai il caso di un proiettile ùi pietra e di ferro incapsulato. 11 dott. Kohler seguita enumerando, uno per uno, tutti gli autori che si sono occupati dell'incapsulamento dei proiettili nel corpo umano e dellll loro migrazione, e nel far ciò cita un g ran numero di casi descritti da essi. Arriva in tal modo ai tempi recentissimi. Ma degli studi, fatti in questi ultimi anni e riportati dall'autore, é necessario che noi diamo ai lettori un più ampio riassunto

Debbono esser e notati il la voro dr S al zer: S ull' i ncapsularsi dei co r pi estran ei ( Wi en.er klinisch e Wochenschrift), i Litterarische Studie, sulla teoria dei corpi estranei pubblicati in Erlangen nel1891, di Layer, P-d il lavoro di Fruokel: Sul sign i ficato dei corpi estran ei nelle ferite, studio sperimentale eseguito nel laboratorio batter iologico del Comitato