Sono trascorsi quindici anni dal novembre 1989 che vide la caduta del muro di Berlino e l'inizio del processo di riavvicinamento fra l' ex mondo comunista e il mondo occidentale . La fine della guerra fredda ha avviato una straordinaria pacifica z ione in E uropa mediante l' es tensione dell'area della democrazia e della libertà.

La crisi della ex Jugoslavia ha rappresentato il momento di maggior tensione nel nostro continente dopo il 1989 e ha richiesto l'azione della comunità internazionale sotto le bandiere dell ' Onu e della Nato, per frenare le guerre interetniche e stabilizzare la pace: interventi cui l'Italia dà un contributo di primaria importanza .

In altre parti del mondo, soprattutto lungo que!l-'"arco della crisi" che si estende dall'Asia centrale al Medio Oriente, fino al Caucaso e al Corno d'Africa, la fine della contrapposizione fra Est e Ovest non ha , purtroppo, rafforz a t o le ragioni della convivenza.

In tal senso, gli specialisti di questioni strategiche sono soliti ricordare che al mondo "inge ss ato" dalle due superpotenze, capaci di controllare le crisi locali impedendone l'aggravamento, è succeduto il mondo della conflittualità diffusa, con l'esplosione di tante tensioni nazionali, etniche, religiose, spesso aggravate dalla povertà, dalla mancanza di effettive autorità statuali, dal degrado sociale e ambientale, dal fanatismo.

La comunità internazionale non è certamente spettatrice pa ss iva di queste crisi Il peacekeeping è una realtà di tutti i giorni, spesso divenuta peacenforcing nei teatri di maggiore complessità. Tutti i grandi Paesi dell' E st e dell'Ovest hanno dovuto ripensare i propri strumenti militari, chiamati a operare in scenari totalm e nte nuovi, con minacce assai diverse ris/Jetto agli anni della guerra fredda : minacce concrete e non solo potenziali, da fronteggiare attraverso missi oni mult inazionali, con una forte comfJOnente terrestre, in un quadro inusitato : la cosiddetta guerra asimmetrica.

L' Italia ha fatto e sta facendo la sua parte, con oltre novemila uomini e donne impiegati fuori dai nostri confini, due terzi dei quali appartengono all'Esercito In questi quindici anni, le Forz e Armate italiane (a parte l'intervento in Libano) hanno partecipato a missioni di grande impegno anche in aree lontane dal territorio nazionale, dall-'Iraq all'Afghanistan a T imor Est, ove sarebbe stato impensabile pochi anni addietro schierare soldati italiani . In questo stesso arco di tempo il nostro strumento militare è profondamente mutato in funzione

del quadro strategico mondiale, che è radicalmente nuovo. Non è errato affermare che, tra le Forze Armate, l'Esercito è stato maggiormente segnato dalle trasforma zioni. Per alcuni aspetti era inevitabile, considerando che Marina e Aeronautica, per loro stessa natura, già erano composte da personale pr eva lentemente volontario. Con la totale professionalizzazione del personale e la fine della leva, con l'arruo lamento delle donne, con l'ammodernam en to dei sistemi d'arma, l'Esercito ha definitivarnente consegnato alla storia la vecchia immagine del soldato italiano.

Nelle moderne missioni internazionali non c'è posto per l'improvvisazione Sono invece richieste alta professionalità, padronanza dei più moderni sistemi d'arma, integrazione multinazionale e interforze, capacità di coordinare le operazioni militari con l'azione dell'intelligence. Né il peacekeeping deve poi condurre a un'impostazione limitativa delle funzioni militari in quanto le caratteristiche "comhat" di un esercito devono comunque restare elevate, completandosi, anche grazie a un addestramento specifico , con la preparazione richiesta dalle missioni di pace. Inoltre, la combinazione di forze militari e di for ze di polizia a ca rattere militare assicura alle missioni internazionali la flessibilità derivante dalle specifiche competenze e professionalità.

È perciò davvero utile, allo studioso, al militare, al cittadino, questo tipo di libro, che riassume la storia, le ragioni , le caratteristiche , le prospettive del peacekeeping, esaminate dal punto di vista dell'Esercito, cioè d e lla Forza Armata maggiormente interessata dalle missioni internazionali. All'editore e al curatore esprimo sincero apprezzamento per aver concepito e realizzato un'opera del genere . Agli opinionisti, quasi tutti testimoni diretti dell'impegno dell 'E sercito, rivolgo un plauso sentito Lo Stato Maggiore dell' Esercito, che ha sostenuto l' iniziativa editoriale, conferma la sua tradizionale attenzione alla pubblicistica specializzata quale testimonianza , anche in una prospettiva storica, dell'impegno e della dedizione degli uomini e delle donne in armi. Auguro, dunque , al libro un pieno successo di pubblico e di critica.

Antonio Martino Ministro della Difesa

Antonio Martino Ministro della Difesa

Parlare di peacekeeping è ormai quasi una moda e il termine è a un tempo abusato e forse inadeguato per descrivere la realtà di operaz ioni militari tanto complesse, quanto articolate, rischiose e sempre esposte alla prospettiva -rischio di cambiare in corsa la propria natura a causa dell'evoluzione dello scenario Tuttavia, quest' attività, così difficile, è diventata ormai un vero "core business" per gli eserciti di molti Paesi.

In particolare l'E sercito Ita liano vanta una professionalità e una competenz a con pochi paragoni, perché è stata sviluppata e costruita nel corso di lustri di missioni che abbracciano l'intera gamma delle possibili operazioni. Ed è senza dubbio un risultato straordinario che la Forza Armata abbia ottenuto tali risultati mentre affrontava una radicale trasformazione, con l' immissione nei suoi ranghi di un numero crescente di volontari e professionisti, mentre contemporaneamente la componente di leva, che ormai da anni non è più impegnata all'estero, si andava riducendo.

Proprio le ridotte dimensioni del pool iniz iale di personale impiegabile all'estero ha prodotto un corpo di professionisti che ha all'attivo un bagaglio di conoscenze ed esperienze con 1JOchi eguali e che vengono regolarmente trasferite e assimilate dalle nuove leve.

È proprio la preparazione e la qualità del personale la caratteristica peculiare del nostro E sercito nel confronto con gli eserciti occidentali più blasonati e in qualche caso meglio equipaggiati . Sicuro , contano anche i mezzi e le tecnologie e in questo campo l' Esercito Italiano ha compiuto progressi notevoli nel giro di pochi anni . Del resto , se non si è all'altez za degli alleati , è impossibile operare al loro fianco. Ma mentre un buon soldato riesce a cavarsela anche con equipaggiamenti standard, il non plus ultra della tecnologia può non essere decisivo se non è impiegato al meglio dal personale.

Una conferma della validità del percorso intrapreso dall'Esercito è venuta dove più conta, sul camtJo, quando si è trattato di svolgere missioni in nuovi teatri operativi, dal 2001 in Afghanistan e dal 2003 in Iraq, in un contesto nuovo e davvero difficile, prima di tutto a causa della distanza geografica dall'Italia. In Afghanistan in particolare sono state condotte le prime operaz ioni propriamente "combat", con ottimi risultati. In Iraq l'aggressività della guerriglia , impegnata a cercare di destabilizzare il processo di ricostruzione del Paese, ha con{ermato come anche la più pacifica delle missioni possa richiedere il ricorso alle armi per poter conseguire i suoi scopi .

E in entrambi i casi Le Forze Armate italiane si sono comportate in modo egregio, ottenendo significativi riconoscimenti da parte dei comandanti delle forze militari internazionali.

Con questo volume abb iamo cercato di raccontare le nuove frontiere delle operazioni di pace nelle quali sono coinvolte le nostre Forze Armate, esaminandole sotto diversi punti di vista e prospettive, partendo dall'analisi strategica e politica, evidenziando le prosp ettive future e il ruolo del nostro Paese, le nuove minacce, per arrivare alla disamina tecnico -militare e senza trascurare il reportage in "presa diretta" di chi segue, condividendone le esperienze e i rischi, le attività dei nostri soldati.

Uno sforzo corale che ha l 'ambizione di fornire una chiave di lettura per meglio comprendere un compito che richiede impegno, sacrificio, motivazione, che vede protagonisti migliaia di militari italiani, che richiede forti investimenti per poter essere svolto continuativamente agli attuali livelli senza logorare lo strumento militare e che offre straordinarie opportunità a ll'Ita lia, nella consapevolezza che solo pochi Paesi sono in grado di esprimere capacità di tale livello, per quantità e qualità, proprio nel momento in cui la comunità internazionale ne ha più bisogno .

Andrea Na ti vi

L'Esercito in azione: l'impegno, il significato, le lezioni apprese. Il nation building in contesti conflittuali

Tenente Generale Giulio Fraticelli

Capo di Stato hlaggiore dell'Esercito

Politiche di sviluppo e di sicurezza: costi e prospettive della cooperazione mediterranea

Antonio Calabrò

Il futuro dell'Afghanistan e dell'Iraq

Sergio Romano

La "nuova" guerra e le operazioni di stabilizzazione: prime lezioni

Andrea Nativi

Al Qaeda e la lotta al terrorismo internazionale

Andrea hlargelletti

Le nuove missioni e l'Italia

Alberto Negri

Il significato e i risultati politici e strategici della presenza italiana nei nuovi teatri

hlarcello Foa

Le Forze Armate italiane nelle missioni internazionali

Tenente Generale Filiberto Cecchi

Le missioni dopo 1'11 settembre 2001.

I contingenti dell'Esercito in Afghanistan e Iraq

Enrico Magnani

Come cambia l'atteggiamento degli italiani nei confronti delle Forze Armate e dell'Esercito

Oscar Giannino

Con i soldati italiani in azione

Vincenzo Sinapi

Parte fotografica

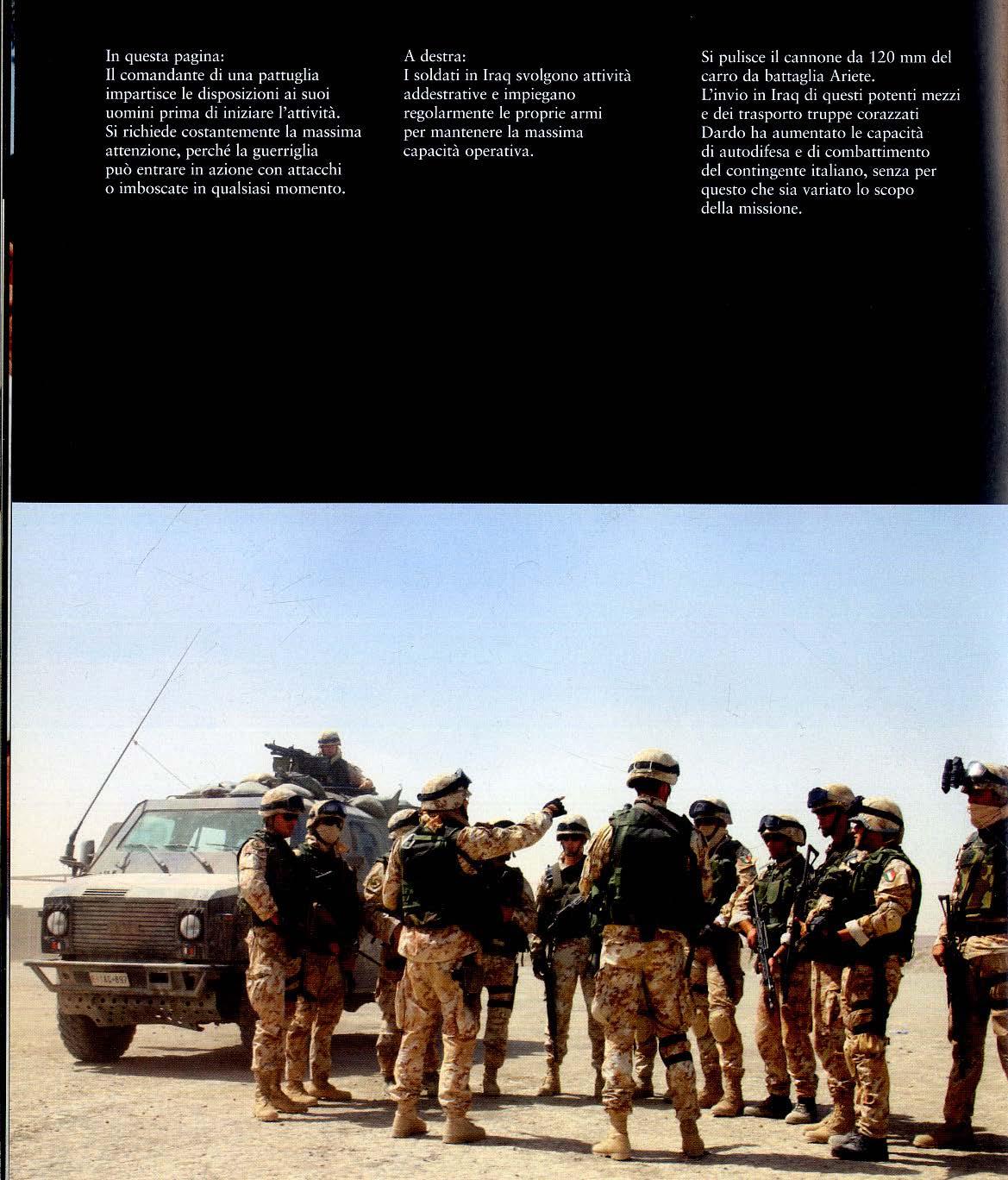

Iraq: Operazione Antica Babilonia

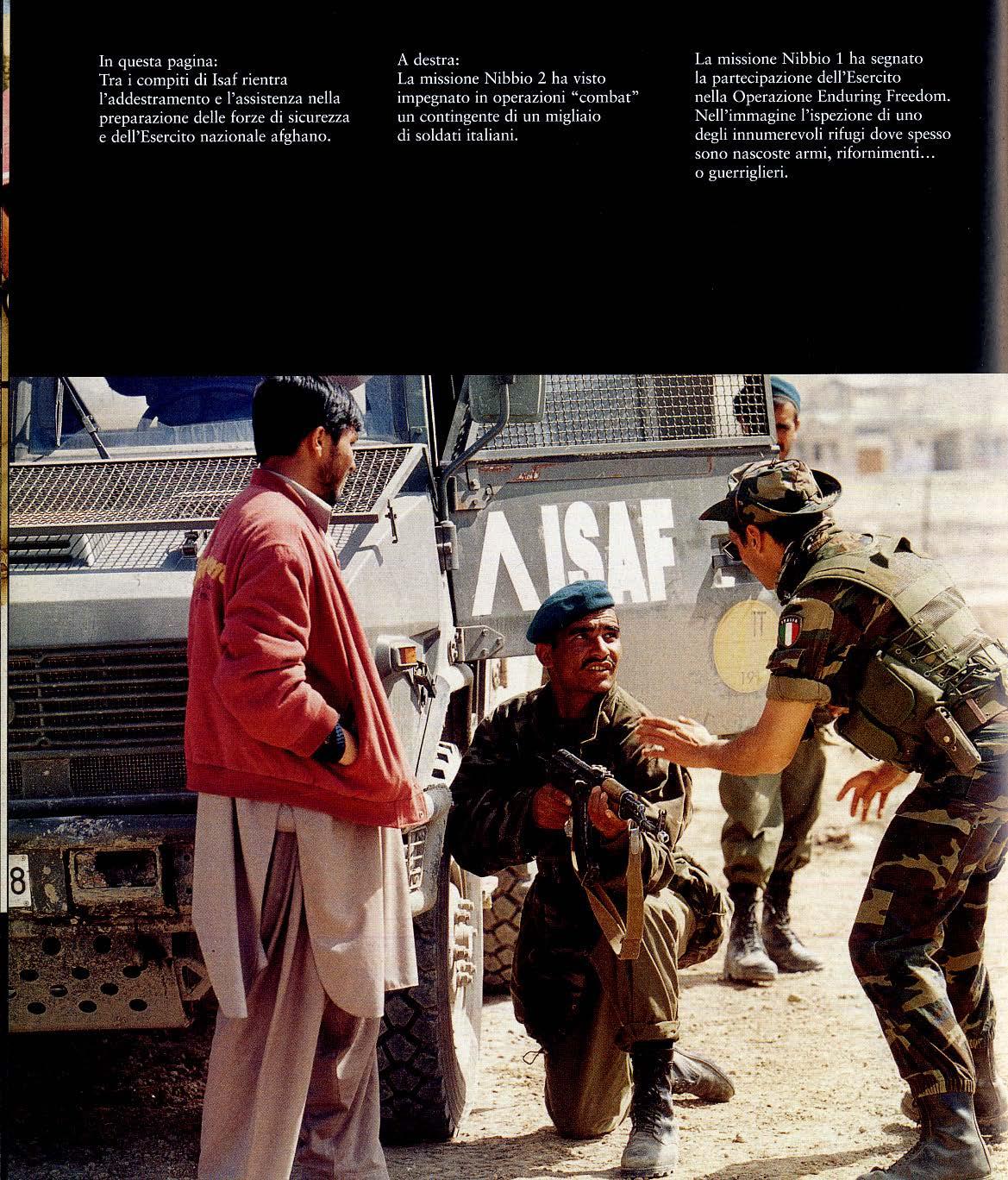

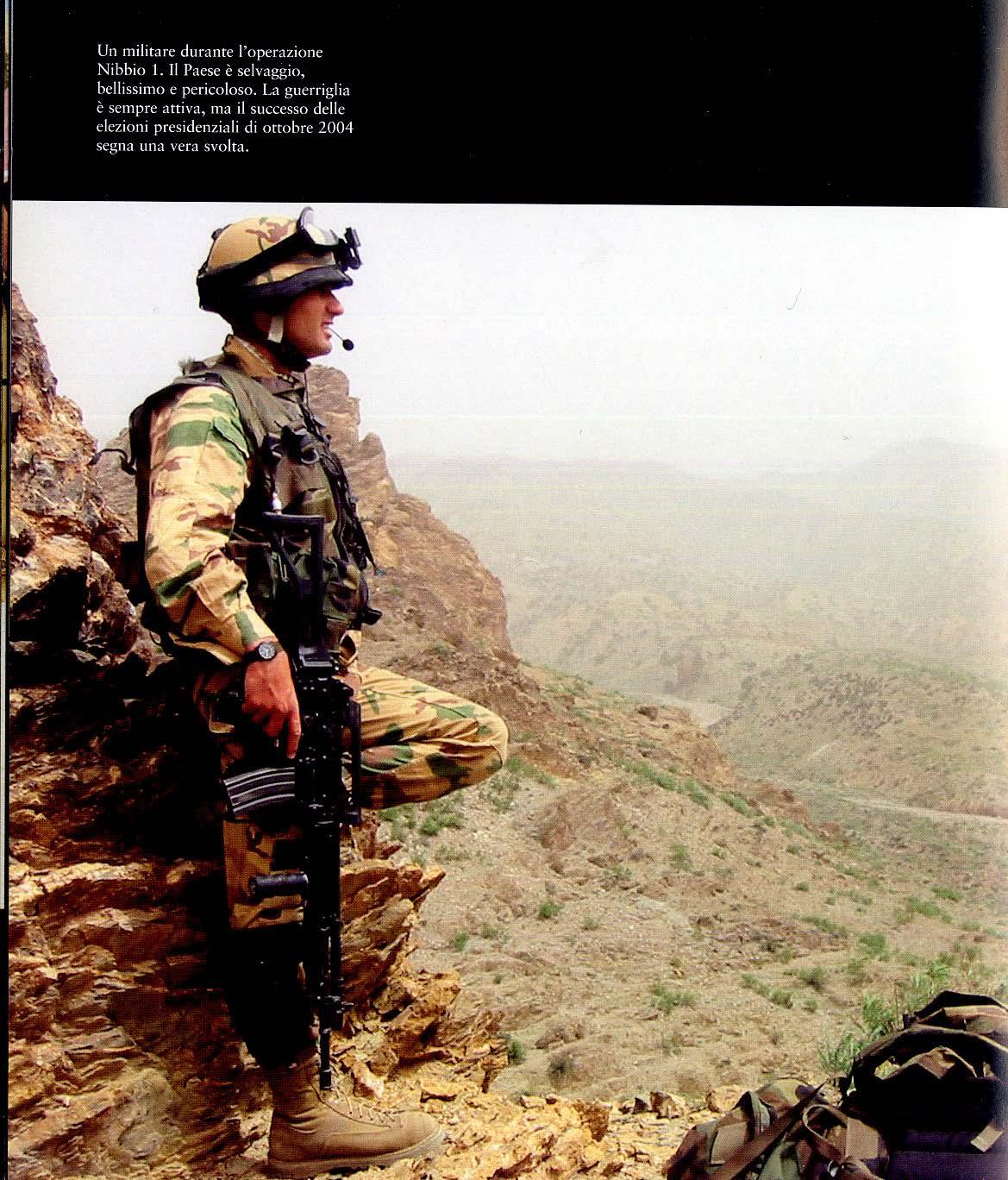

Afghanistan: Isai' e lhbbio

I concetti della difesa e della sicurezza colle ttiva, tempo addie t ro r iservati a una ristretta élite di addetti ai lavor i, hanno assunto negli ultimi anni una partico lare valenza e sono diventati oggetto di interesse per un numero sempre crescente di studio si ; questo volume può offrire un ulteriore contributo di pensiero sull'argomento e nuovi spunti di riflessione e approfondimento.

Il decennio appena tr ascorso, ini ziato sotto gli auspici di trn lungo periodo di pace vera dopo o ltre mezzo seco lo di guerra fredda, si è rivelato invece assai turbolento. La rottura degli equilibri che avevano dominato la scena internazionale dal la fine del secondo conflitto mondiale ha provocato, infatti, il sorgere di rivendicazioni di differente natura, che hanno dato luogo a crisi non sempre ben definite. Dall'l 1 settembre 200 ·1, poi, si è dischi usa una nuova fase, caratterizzata da un'accentuata percezione della minaccia terroristica, che ha imposto una profonda revisione del concetto stesso cli s icurezza. In tale contesto, le politiche di sicurezza sono divenute sempre più complesse, coniugando aspetti sociali ed economici di grande rilievo con capacità di interventi militari lungimiranti ed efficaci, nell'in t ento di mantenere un difficile eq uilibrio t ra la volontà di pace e l'uso rego lato della forza in a ree situate ben al di fuori dei confini n azionali. Questo mutare dello scenario politico -strategico, rapido e segnato anche da esigenze di multidimensional ità e m ultifunziona lità, è sta to affrontato, al.l'inizio, con s trumenti mi litari messi a punto per tutt'altre missioni. Un po' tutte l e Forze Armate (in misura inferiore quelle statunitensi

e britanniche) hanno dovuto esprimere una crescente capac ità di proiezione lontana, pur partendo da lo giche "stanziali", proprie della difesa terri toriale dei confini. Ciò ha impos t o ag l i strument i militari di dare avvio a una rad icale trasformazione, tesa ad adattare organizzazione e capac it à alle nuove esigenze, che abbracciano tutta l'ampia gamma de l le operazioni, da quelle cli combattimento a d alta intensità al concorso nell'assis t enza umanitaria

Oggi, anche le Forze Arma t e italiane sono impegna t e, al pari di quanto avviene presso i Paesi allea ti e amici, in quesro profondo cambiamento . In particolare, l 'Eserc ito ha già da tempo avvia t o un cammino evolutivo volto all'acqu isizione delle capacità operative necessarie; non si tratta più, come in passato, di opporsi a una so la minaccia (peraltro sufficientemen t e conosciuta nelle sue caratter istiche), ma cli approntare forze in grado di fronteggiare minacce o rischi non chiaramen t e prevedibili, estremamente variabili in quanti t à e qualità, che potrebbero concretarsi in tempi indetermina ti , con moda lità operative differenti e generalmente asimmetriche. Si è t rattato, insomma, di passare, in tempi serrati, da un asse tto "st atico" e sostanzialmente progettato per la dife sa del territorio naziona le, a un sistema di capac it à basato su forze prontamente proiettab . ili a di stanza e pienamente integrabili in ambiti interforze e multinazionali. Tu tto ciò, ovviamente, tenendo conto del con testo e de i condizionamenti in cui ci si è trova ti a muovere: l'esigenza di soddisfare le incombenze derivanti dalle iniziative assunte in ambito Nato e Unione europea; la ero-

L'Esercito in azione: l'impegno, il significato, le lezioni apprese.

nica carenza di fondi per l'esercizio (addes t ramento de l persona le, mantenimenro d ei m ezzi) e per l'ammodernamento dei sistemi d'arma e il passaggio dal s ervizio di leva a l volon t ariato . L e prime indicazioni circa la necessità di rivedere orga nizzazion e, compi ti e dottrina della Forza Armata possono esse r e fatte risalire già all e due missioni in Libano, nel 1982 e nel 1985, c h e fornirono importanti inseg n a m e nti per quanto concern eva le strutt u re di comando e controllo in operazioni. Riflessioni significative furono co ndotte all'indomani della guerra del Go lfo de l 1991, quando si dovette p rendere atto dell'incapac ità de l le Forze Arma t e nazionali di schierare in un teatro operativo lon ta n o dalla madrepatria una forza t errestre combatten t e di adeguata cons ist enz a e in grado di operare in un contesto multinazional e

G li elementi sca turiti da quel proc e sso di brain storming furono tr asforma ti in provv e di menti concreti, la cui validi t à ve nne immediatamente verificata neg li interventi del 1991 nel Kurdistan irac h eno (operazion e Pro vi d e Comfort) e del 1992 in Mozambico (o p erazione A lb atros) e in Soma li a (operazione Ibis). I succ e ss ivi impieghi n e i Balcan i sanc iron o c hiaram en t e l'esigenza di ampliare le capacità d'inte rve nro d egli s trum e nt i militari, sempre più largamente coinvo lti in at tivi t à di norma lizzazione , sta bili zzaz ione e ricos t ruzion e del t essu t o socio-istituzionale de i Paes i beneficiari dell'interve nt o militar e internazionale. Due operazioni, in particolare, evi d enziarono anche la specifica atti tud ine dell 'Esercito It a lia no alle mi ssioni proprie delle Peace s upport operat ions

(Pso) : l'operazione A lb a, in A l bania, del 1997 (al momento rimane l'unica esperienza de ll'Ita lia nel ruo lo di L ead Na ti on di un contingente multinaziona le } e l'operazione Stabilize, in Tim or Est, del 1999 .

Ma è soprattutto n elle ultim e missioni in Afghanistan e in Iraq, in aggiu nta a quelle nei Balcani, che è stata messa alla p r ova la capac it à dell'Eserc ito cli fornir e sicurezza in un contesto mu lti naz ionale " fuor i area".

È bene ricor da re che lo strumento militare terre s tr e ha effettua tO rutti questi interventi in concomitanza e al termine di un robusto proces so di riduzione (i propri organici sono dimin u i ti di oltre il 60 % nel corso d eg li ultim i 15 anni, passando da 290 .000 effett iv i de l 1990 ai circa 11 4.000 attuali).

O ggi , i l mutato contesto din amico ve d e l 'Eserc ito Ita li ano in pie no cambiamento, con riferimento a cinque d irett rici ben de lin ea t e : eia forza prevalentement e statica e " in potenza" a s t rw11ento rapidamente proiettabile e con capacità opera tive "in atto " ; da una visione prevalente di s ingola Forza Armata a compon ente integrata di uno strume nto interfo rze e multinazionale; da eserc ito di l eva a esercito profess io nale; da forza di massa a forza di quali t à, ma numericamente suffici ente, operativa mente fless ib ile e t ecno lo gicamente evoluta ; d a ese rcito in guarnigione a eserc ito nella soc ietà e della società .

Lo s trumento militare terrestre che s ta prendendo forma s i s t a dimostra ndo in grado di svolgere eff ic ace mente le mi ss ioni imposte dal nuovo scenario e d iscendenti dalla no s tra legis la zione .

Vediamole più da vicino. La difesa degli interessi v itali del Paese contro ogni possibile aggressione, compiro prio r itario d elle Forze Armate, prevede l ' imp ie go di tutte le forze a disposizione, mentre la salvaguardia degli spaz i euro -atlan tici, nel quadro degli interessi st rategici e/o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della Nato, può essere attua ta con un Comando di Corpo ci' Armata di Reazione Rapid a , quello di Solbiate Olona (Nrclc -It 1 ), e con due complessi di forze a livel lo divisione, con relativi support i tattico -logistici . Questi due pacchetti di forze sono rispettivamente assegnati al citato Comando Nrdc -It e al Comando Arrc 2 di Rheindahlen. In tale contesto, sarà possibile proiettare fuori dal territorio nazionale l'Nrclc e uno dei due complessi, un totale di circa 45.000 uomini "one shot" (periodo massimo di 6 mesi), devolvendo il rimanente complesso alla condotta di operazioni di sicurezza e difesa in Patria .

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione a operazioni di prevenzione e ges tione d elle crisi, al fine cli garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, i l contributo massimo per l'Esercito si concretizza in una ta s k farce composta da una struttura framework di comando e controllo a livello di Corpo d'Armata o di Divisione, due Brigate e un reggimento, impiegabili anche in tre tea tri operativi distinti, fino a un m assimo d i 13.000 uo mini continuamente in operazioni . Se si assume a riferimen to la rotazione del personale "a base 4", attualmente adottata, l'es igenza complessiva ammonta a .52 . 000 uomini; se si prende a riferimento, invece, i l Nato Usa-

bility Concept-1 "a base 5" l'esigenza di v ie ne pari a 65 .000 uomini per poter consentire d i sostenere con continuità i 13.000 impiegati.

Grazie al processo di trasformazione intrapreso dall'Esercito Italiano, è stato possibile assicurare una consis t ente partecipazione di nostre unità in tut ti i maggiori interventi operati recentemente dalla comu nità internazionale in aree di crisi. Oggi l ' im pegno è costituito eia circa 7.000 soldati clell ' Eserciro sc hier ati dall'Iraq all'Afghan istan e ai Balcani. Ma il dato forse p iù significa ti vo è rappresentato d alla med ia g io rnaliera del personale impiegato fuori dai confini nazionali negli ultimi sei anni, che è di circa 8.000 unità, pari al 75-80% dell'intero dispositivo militare nazionale .

Tutto ciò senza considerare gli impegni operativi, sul t erritorio metropo.litano, ne l quadro della missione di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento cli compiti specifici in circostanze cli pubbliche calamità e in altri casi di straord inari a necess ità e urgenza . Tale compiro viene assicurato giornalmente dalla Forza Armata con l 'attività di prevenzione di atti terroristici (ope ra zione Domino) e impegna dal 2001 una media di 4.000 uomini per il presidio e la vigilanza di oltre 150 obiettivi sensibili dislocati in 88 province, per complessivi 12.000 uomini ogn i anno.

In totale, l'impegno annuo per inter venti in aree di crisi e in Patria è di circa 30.000 unità, pari a poco meno del 40% della forza operativa (85 .000 uomini).

In termini capacitivi, invece, per rispondere a queste es igenze, le forze sono sta re articolate in differenti tipologie - Brigate leggere, medie e pe-

santi, p iù la Brigata Aeromobile e le Forze per Operazion i Special i - c h e, nell' ins i eme, configurano la componente di manovra cli uno strumento armonico, bilanciato e flessibile, la cui en t ità complessiva sarà pari, a regime, a 112 000 unità. Come sempre accade, le attività svolte sul campo, non so lo dalle unità nazionali, ma anche da quelle degli altri eserci t i, h anno consentito di trarre utili ammaestramen ti. A fa tto r comune, le crisi internaz iona l i de ll'ultimo decennio (da qu elle balcaniche alle più recenti in Afghanistan e in Iraq) hanno confermato il ruolo centrale e il cara ttere risolutivo d ella componente t errestre n elle operazion i militari, ancorché in un contesto fortemente in t egrato .

In particolare, tali indic azio ni sono pervenute dall e esperienze matu ra re nelle m ission i a più al ta probabilità di occorrenza, ovvero dalle Peace support operations (Pso). I n q u este operazioni, infatti, è emerso l'impera t ivo di disporre di una presenza militare capi llarmente diffusa sul territorio, qua le premessa impr esc ind ibi le alla rea li zzazione de l la cornice di s icurezza ne cessaria per lo s viluppo d i q u alsiasi attività a sostegno della pa ce .

Le Pso , di cui il peacekeeping è ass urto a si mbolo, possono essere riten ut e a pieno t it olo u n "'inve nzion e" delle Nazioni Un ite, compiutamente t eor izzata ne gl i anni '60 del seco lo scorso e sottoposta a evoluzioni s ucc essive . ' Ma è nell'ultimo d ecennio che le Pso s i so no t rasformate in misura significativa, amplian dosi nei compi ti e negli scopi e acquisendo una maggiore compless it à . Da qui la necessità di una loro revisione concettuale, che ha compor t ato rilevanti aggiornamenti delle

dottrine mi l ita ri . Così, oggi, s i preferisce uti lizzare la dizione di Cris is response operations ( Cro ) per significare proprio la diversità delle attività sviluppa t e in seno a ta li in terve nti , rispetro a q u elle condo tte nelle precedenti Pso .

In o ltr e, da ques t a nuova tipologia di ope razio ni so n o emersi e lementi cli estrema importanza a i fini del continuo aggiornamento delle capacità future della Forza Arm a t a e può ris u lt are di un certo interesse richiamar li brevemente .

In p rimo luogo, le più recent i a tti vità militari ha nno evidenziato che il con.fine t r a operazioni ad alta intensità - warfighting - e operaz ioni di r isposta alle crisi risulta essere sempre più sfumato e i ndefin ito e, pertanto, la s t essa forza mi litare schierata deve esse re in grado , nel caso più oneroso, di svolgere contemporaneamente un'ampia gamma cli attività operative . Ta le esigenza è sint eti zzata nel concetto della T hree Block War che prevede n e lla medesima area di responsabili t à la condotta d i a tti vi t à di combattimento (per el iminare i residu i focolai di forze avversarie e contrastare eventuali atti terroris t ici ), cli a ttiv ità di controllo d el territorio e d i pattug l iamento (per garantire la necessaria corn ice di sicurezza), cl i attivi tà di s upporto alla pace (ass iste n za umanitaria, ripris t ino dell e infrastrutture ecc ., pe r la rapida n orma lizzazio n e della situazione).

Scendendo più n el dettaglio, si tratta, inol tr e, di esse re p r onti a operare mag g iormente anche in condizioni e situazion i par t icolari qu ali, ad esempio, le aree urbanizzate e gl i ambienti es tr emi (deserto, alta quota ecc. ).

Le a tti vità cli combattimento, graz ie a lle moderne

tecno logie, all'a pplicaz ione dei concetti legati alle Network Centric Operations e all'impiego d i nuo ve me todolo gie operative, tendono a svo lgersi su un arco tempor ale assai ristre tto, trad ucendosi in un ' a ssoluta superiorità opera tiva a tutto campo s ull 'avversario che non dispone di pari capacità . Co n il trascorrere del t e mpo, è n ecessario procedere a un progressivo a lle gger im ento d eg li a sse tti combat, focalizzando gl i sforzi verso la "costruzione" e il man teniment o di una stabil ità a lungo termine, attraverso una sempre più stretta coordinazione con le agenzie/organizzazioni civi li che operano all 'interno dell'area di responsabilità È indispensabile, inoltre, da l mo mento che il Comando della forza di intervento è chiamato ad assolvere la dopp ia funzione di responsabile dell a sicurezza e cli principale "gestore" de.Ile attività di ricos t ruz ione, che il con ting e nte militare sia in grado di esprimere capacità specialistiche atte a consentire l ' avvio e i l success ivo funzioname nto del.le strutture civili .

Per questo as p e tto, in particolare, è emers o che il s ucc esso d i una Cro dipende soprattutto da un' atten ta e accurata pianificazione, fin dalle fasi iniziali, degli inter venti post co nflict poiché, per trasformare il s ucc esso m ilitare in su ccesso poliricostrategico, occorre coordinare a l meglio l e a tt iv ità milit ari tip ich e d ei boots on the ground con quelle di una adeguata organizzazione C imi c5 svo l te dallo s t esso personale. La gestione dell a fase post -co nflittua le è infatti complessa e di lunga du ra ta e deve ten d ere alla co nqui s ta "dei cuor i e d elle menti " della popolazione civile, aiutan dola a ripristinare su ffic ienti condizioni di vita, a rico-

struire le infrastrutture di primar ia importanza , a riattivare l'assistenza sanitar ia, e così via.

In sintesi, le lez io n i apprese hanno confermato c h e lo strumento mi l itare terres tr e, per essere pronto a frontegg iare le sfide future, d eve d otarsi di un amp io set di capacità, di assetti tra loro complementari e sopra ttutto spec ial istici, d a d ed icare a tutte le poss ibili attività e, in particolare, a quelle discendenti da lle Cro, ivi comprese le attivi tà di Stabilizzazione e Ricostru zione (S&R ), che so n o l'asse portante della fase post -conflittuale. Tu ttavia, le capacità s p ecia li s tiche necessar ie per la ges tio ne d elle operazioni post- conflittuali non r appresentano che una delle capacità d i uno strumen to militare; strumen to atto a espr imere anzi tutto una credibile capacità combat, che rimane anche capacità prioritaria per la Forza Arma ta .

Co m e già evi den ziato , le moderne operazioni di risposta alle cr isi hanno a ss unto nuove e div e rse con no t a zioni risp e tto al passa to secondo un' evol uzione caratterizzata dal passaggio da inter venti in conflitti tra Stati (co n compiti circoscr itti , consis tent i per lo più ne l far ri sp ettar e un cessate il fuoco ) .a interventi in conflitti int-rastatali (co n di s pie gamen to di forze in t eatri operativi in t eressati da guerre civili e spesso in preda all'anarchia, ponen do in primo piano le attività a carattere umanitario co n dott e in stretta coor dinazione co n l e varie organizzazioni in ternazio nali).

Gli inter vent i p i ù recenti - svol ti in aree di crisi prive d i qualsiasi organizzazione sotto il profilo ammi nis trativo-politico - sono stati caratterizza t i da fas i post-conflittuali assai complesse, nelle

quali l e attività di S&R hanno v isto ampliare la loro portata, oggi sempre più coincidente con un vero e proprio nation builcling, termine con cui si suole intendere l'in sieme di attività finalizzate alla realizzazione di un framework politico-sociale sicu ro e stabile nel post conflicr. È chiaramente un processo di grande vale nza che trova le g ittimazione negli organismi sovranazio nali della Comunità internazionale, segnatamente l'Onu, che può delegare specifiche organizzazioni regionali {la Naro, l'Osce, l 'Un ion e europea ecc.), ovvero organizzazioni o agenzie internazionali (Undp 6, Unhcr7, Iom 3 ecc.), alla risoluzione e trattazione di determinati aspetti {istituzio nali , di sicurezza, amminis trativi e altri).

In questa tipologia di interventi si possono individuare, dal punto cli vista operativo, e nel caso più impegnativo, tre diver s i momenti: una fase di immissione e schieramento delle forze, ch e talvolta può essere di per sé sufficiente a disinnescare la crisi; una fase caratterizzata da elevata con flittualità, di norma di breve durata, in cui ha preminenza l'impiego d e lla capacità combat (questa fase può essere assente, come nelle operazioni di peacekeeping); una fase post-conflitto, comprendente le at t ività S&R per l'avvio o il ritorno alla normalità .

Fermo restando che, in generale, l'esatta composizione quantitativa e qualitativa de l la task force da impiegare è in funzione d el compito da assolvere e delle caratteristiche ambientali, sempre diverse da un teatro operativo all'altro, è altrettanto evidente che ciascuna di queste tr e fa si necessita di assetti opportunamente dedicati. Pertanto ,

nella pmna fase di immissione e schieramento è imp o rtante disporre di un pacchetto di forze che, per ti pologia e capacità, s ia il più bilanciato e flessibile possibile ( forze pesanti, medie e leggere).

Tali assetti, in particolare la componente heavy, saranno ancor più necessari nell'eventuale fase comba t, nella quale le forze blindo/corazzate e meccanizzate sono particolarmente idonee per la protezione e potenza di fuoco che sono in grado di espr imere Infine, nella fase di S&R, alle citate forze cornbat sarà necessario affiancare unità specialistiche (Nbc, C imic, Psyops, Humint, genio ferrovieri, sanità e altre), a ll o scopo di garantire una maggiore tipologia d'interventi sul campo Proprio per rispondere a quest'esigenza specifica della fase S&R (na tion builcling), l'Esercito Italiano ha avviato un processo di riqualificazione, riordinamento, ovvero di creazione ex novo, cli a lcune unità specialistiche nelle seguenti aree:

- Rista - EW9;

- difesa Nbc con capacità di rivelazione, analisi e bonifica;

- Cimic con uno staff interforze e mu ltinazio n ale (Nato, Cimic Group South);

- genio, con capacità di rilevazione e bo nifica ordigni esplosivi (Eod/Ie dd 10 Mdd/Edd 11 );

- genio ferrovieri, con elevate capacità di costruzione e ripristino di linee e ponti ferroviari;

- san ità, impiegabili a nche a favore delle popolazioni ci vili;

- trasporti, in grado d i assolvere anche le incombenze relative ai rifornimenti e alla distribuzione di aiuti umanitari a favore della popolazione civile;

- sostegno psicologico .

Per quanto attiene alla presenza di forze con capacità comba t nella fase post -conflittuale, che potrebbe sembrare a prima vista non del tutto appropriata, essa risul t a in vece fondamentale poiché in tale fase si devono gestire - come già sintetizzato nel concetto della Three Block Warsituazioni diverse, io cui possono convivere emergenze umanitarie, azioni di guerriglia e/o attacc hi terroristici su larga scala, al fine di garanti re le necessarie condizioni di sicurezza in cu i far operare i reparti specializzati nel ripristino della normal it à.

In questo contesto, alle forze militari possono essere assegna ti compiti particolari da assolvere nel più ampio scena rio del nation building, del quale, di norma, non saranno responsab i li direttamente. Il mandato loro attribuibi le si traduce, infatti, nel compito di garantire una cornice di sicurezza entro la quale le autorità/organizzazioni internazionali possano muoversi e operare.

T uttavia, in casi particolari e a seguito di accordi a livello politico, le forze militari possono sostenere o svolgere direttamente specifiche attività non strettamente connesse ai compiti di sicurezza (e lezioni, distribuzione di aiuti umanitari, funzionamento dei serv izi essenziali e altre forme di concorsi) .

Tale eventualità si verifica, comunque, in casi eccezionali, allorquando la si tuazion e sul t erreno si caratterizza per par t icolare virulenza conflittuale e le condizioni di sicurezza non consigliano la presenza di organizzazioni civili: si tratta di casi limite , che devono essere circoscritti e l imi tati nel tempo, prevedendo il passaggio di responsabilità alle autori t à civili com-

petenti non appena ciò risulti possibile . Per rispondere anche a siffatte esigenze operative, che impongono alla forza d'intervento la capacità di svolgere insieme alle funzioni militar i in senso stretto anche attivi tà più ampie che investono - sia pure in forme rudimentali - il campo sociale, poli ti co, economico e quello dell'amministrazione pubblica dello Stato, sono stati creati in ambito Nato i Cimic Groups. Tali reparti dispongono di personale in possesso di specifiche conoscenze professionali in se ttori che, di norma, sono solo in parte di diretto interesse per una Forza Armata: si tratta, in part icolare, cli assicurare alla forza militare una capacità d'azione nel campo degli affari pubblici (azione di governo, affari giuridici, istruzione, affari sanitari, sicurezza, ambiente), delle infrastrutture c iv i li (comunicazioni, tr asporti, servizi d'emergenza, lavori, risorse energetiche e idriche), dell'economia e commercio (sviluppo economico, agricoltura, indu stria , commercio), del sos te g no umani tario (rifugiati e profughi, r ifornimenti essenziali, sanità, diritti umani), de gli affari culturali (monumenti storici, arti , archivi, affari religiosi, servizi linguistici). Stante l 'attuale indirizzo di riduzione quantitativa degli strumenti militari e la conseguente difficoltà di disporre permanentemente di personale con dette professionalità, è risultato assai proficuo il ricorso, per il loro reclutamento e impiego solo all'occorrenza, allo strumento della "riserva selezionata" 12 In defin itiva, l' Esercito, o ltre a svolgere attivi tà combat, se richiesto, e a concorrere in maniera significa tiva alla transizione tra le operazioni ad alta intensità e le a t tività di na rion building, esal-

rando le po t enz ial ità delle organizzazion i civ il i e contr ibuendo in man iera sostanziale alla soluz ione politica, economica e sociale della crisi, svolge un ruolo determinante anche nella stessa fase di na t ion building. Fondamen t ale si rive la lo svi l uppo d i u n costante collegamento e interscambio cli informaz ione t ra i mi l itar i e le real t à civil i , economic h e e socia li allo scopo di crea r e meccan ismi cli integrazione e coordinamento , mig lio r ando in questo modo la conoscenza e la fiducia reciproca. Tali meccan ismi, opportunamente mantenuti e rafforzati, con t ribu iscono in man iera decisa a incremen t are l'eff icac ia degl i int erventi di na t ion bu ilding n azionali e internaz ional i, aumen t ando , di conseguenza, la vis ibilità de l la po l it ica estera del Pa ese.

Per chiudere, qualche considerazione sul consenso della società i t aliana a questo impegno dell'Eserc it o e alle scelte s t ra t egiche che lo governano in un reg i me d i scarsa d ispon i bi lit à di risorse finanzia rie .

Sul primo aspetto (consenso della pubblica opinione) va sorrolineato un crescendo favorevole, da parre sia della società nazionale sia di molti opinion lea d ers verso le sce lt e operate da l Paese i n questi u lt imi a n n i nel campo della s icurezza e de l mantenimento della pace . Queste scelte rivestono gran d e interesse per l'Italia e per i Paes i a lleati, anche in relazione alla loro centralità per l'equi librio e la stabili t à internazionali. Vi è una maggiore vivac it à e presenza del nos tr o Paese sulla scena mond ia le c h e ha rigenera to l'immagine naz iona le, ponen d o le basi per un accresciuto peso specifico e una maggiore credibilità inte rn azionale .

Il ruo l o delle Forze Arma t e, e in primo l uogo dell 'Ese r c ito, ha avuto i n questo se tt ore un se mp r e maggiore impatto su l la polit ica estera della Nazione.

Diversi sondaggi hanno sottolineato questa crescente considerazione verso l'Esercito, che è emersa anche nelle rispos t e dei giovani ai bandi di arruo lamento.

Purtroppo pe r ò, nonostante quest i risu ltati positivi, giustificati da quanto prodotto su l campo e dalla percezione che ne ricava il Paese, le risorse finanziarie disponibili rimangono alquanto precarie

L'Ita lia è infa tt i in grado di destinare alla Difesa solo l 'l per ce nt o circa ciel Pi i , una quota molro infe ri o r e a que lla di a ltre Nazioni quali la Franc ia (1,7%) e la Gran Bretagna (2,2%), per restare in E uropa. La situa zi one migliora con il f inan z iamento delle specifiche missioni, valutabile adeguato, ma c iò non consente d'incidere sul dimensi onamento e approntamento dello strumento . Conseguentemente, in a t tesa cli tempi miglior i, occorre correre ai ri pari , operando scelte che almeno " limitino i danni". Ta l i scelte ruota n o attorno al di lemma quantità/qualità de lle forze, come già avvenuto in passato.

La regola "meno quanti t à, più qua l ità" può essere val id a in senso generale ma mostra i propri limiti in alcune si t uazioni, in particolare per l ' Esercito S i tratta di lim iti ormai storicamen t e acce rtati ne l corso deg l i ultimi decenni, in cu i s i è cons eg uita la prima parte dell'equazione, e solo in minima parte la seconda.

Vi è poi un'a lt ra cons id erazione eia fare sulla cresce nt e esigenza numerica di uomini per il contro! -

lo del t err itor io nel le aree d i crisi, c h e si m a nifesta nono sta nte la maggiore di spo nibilità d i tecnolog ia atta a surrogarla a lmeno in parte . E questo è valido anche con riferimento agl i scenari multin azionali in cui le nostre forze ormai da tempo operano . In sintesi, a differenza forse delle al t re Forze Arma t e, l 'integraz ione multinazionale ha per l 'Esercito un valore aggiunto, non sos titut ivo ag li effe tti del d imensionamento, e ciò in rapporto alla vasti t à de l le aree di possib il e impiego. Si pensi a ll'Iraq o ai Balcani, per non parlare d el Congo, e alle lessons learned sull'idea, rivela t asi poi fallace, di po t er utilizzare a l ungo dispositivi terres t ri t roppo rido tt i, ancorché t ecnologicamente ben dotati.

D i fro nte a questo s i tratta dunque di tr ovare una formula di "sufficienza" numerica . Non occorre fare molti sforzi al riguardo. Per l a componente terres t re infatti può bastare un liv ello di ambizione corrisponden t e all'at tu ale impegno (po co meno cli 3 Briga re, con le turnazioni 11 - 12 Brigate in rotale, re ndend o le tutte il più possibile id onee a svolgere l'intera gamma di ope r azion i, dal combar alle Cro). In sostanza, un comp l esso di forze numericam en t e sufficiente (l'attua l e modello a 112.000) dotate cli eleva t a flessibilità operativa . Forze in c ui la t ecnologia si a ben presente, ma le c ui dotazioni d i sistem i d 'ar ma s iano veramen t e fasate sul caso medio d'impiego (dun que in prevalenza brigate medie) con possib i lit à di svo l gere anche compiti di più e levata intensità operativa in misura numericamente r id o tta.

Il prob lema è così quello di rendere il più poss ibile cos r- effec ti ve l'investimento pro -capi t e, ev ir an -

do di "conge lare" uomini e costosi programm i di approvvigionamento su forze impiegab il i esclusivamente in uno sce n ario di guerra t r ad izionale, oggi rela ti vamente poco probabile per un Paese come l'Ital ia, al di fuori delle Alleanze e , comunque, di un contesto legittimato dall'Onu. Vincol i c h e , almeno il primo, limitano molto l'esigenza sul piano dei fabbi sog ni (ivi compreso que l lo per la difesa ciel t erritor io) e, il secon d o, su quello della ti pologia di conflitto

A quest 'es igenza, riferibile essenzialmente alle uni r à di manovra, si uniscono quelle relative alle uni r à specializzate che, sempre cli più, vanno dimostrando la loro utilità in T eatro . Tra queste vanno evi denziate le unità di cooperazione civi lemilitare (C imi c) , nucleare biologica e chimica (Nbc), exp los ive ordnance disposal (Eod), reconnaissance, intelligence, surveillance and t arge t acquisit ion (Rista) e altre, che r isu lt ano tra le più ric hi este e apprezza t e Si tratta di se tt or i nei qua li l'Esercito vanta un know-how molto im portante, riconosciuto anc h e all' i nterno dell'Alleanza Atlantica, come ne l caso Nbc

In sintesi, s i tratta di investire mo lt o di più sulla fless i b i li t à operativa e su asse tti specialistici, privilegiando l'uomo come fa ttor e di s u ccesso .

All'uomo vengono garan titi, ol t re che un più i ntenso addestramento, anche un maggiore standard di sicurezza, va lore verso il quale, tra l'altro, la sens i b i lit à de l la società moderna è molto fo rre, e un'a lta capacità operativa a 360 gradi, a ttra verso un con venie nte investimento in t ecno logie . Quest'uomo non p u ò che essere un professionis t a, che sa coniugare le d oti miglior i e i valori in -

nat i del soldato italiano con u na pr eparaz ione p r otratta ne l tem p o . Quest'ultima r iguarde r à tutti i camp i, a l fine di creare un co m battente forte, efficace, sereno, i n gra d o d i ope rare al meglio in tutte le c ircosta n ze, ivi compresa la lotta a l terror ismo m il it arizzato, e riscuot ere anche solidariet à dalla gente

Scelte oculate in tema di fless i b ili t à, fabbisogni, tecnologia, iter addes t ra ti v i co nsentono all'Esercito la dis pon i bili t à d i solda ti idone i all'impiego in u na vas ta ga mm a di scenari ma con una forte red dit iv it à d ello strumento, finalizzato per obiett ivi conc reti e pla usi bili, p i u ttos t o che per i potesi eva n escent i o, peggio ancora, vellei t arie .

TI sistema -sol d a t o ( uomo con valori cli ri fe ri me nto molto forti orien t ato verso u n impiego con-

trollato della forza, pi ù tecno logia) sarà lo "zoccolo d uro" d ell' Eserc ito.

La confer m a d ella v a lid ità d i questa scelta v ien e d al campo, in t ut ti i settori, compreso quello d ei va lor i, come i fatt i d i Nassiryah ci ricordano.

La componente terrestre, pari oggi al 75 - 80% de l l'intero dispositivo mili t are italiano all'e s tero, svo lge un ruolo primario, insos ti tuib il e n el p r odurre sicurezza .

A differenza del passate> in cu i esso era essenzialmen t e espress io n e d i una "capacità in potenza", oggi l 'Esercit o è - come già ricordato - una "forza in a t to", in grado di fornire un contribu t o dec is ivo alla politica ita liana e alla s t abili rà interna z ionale L'auspicio è che s ia messo , sempre di più, in condiz ion i di po t e rl o fare .

' N ato R api d D ep loya b le Co rp s - Ira ly (N rd c -l c)

' Allied Rap id Rea c tion Corps

1 S i t r a t ta d e l p r i nc ip io N ato r e la t ivo a ll' imp iego e alla sosten ib i li tà del le for ze in operazion i.

' Si deve a l Se gre tario Genera l e d ell'Onu, Dag Hammarskjèild, la prima enunciazione, in un rapporto indirizzato all'Assemblea G enerale, de i pr inc ipi di b ase e delle li nce -guida per g l i i n -

terventi di p eacekeep i ng (R a pporto de l Segretario Generale A/3302 de l 1960)

5 Civil -Milira ry Coop erar ion. Pe r coop erazione ci vil e-militare si inte nde l' insieme delle r isorse e d eg li accor d i che so-

st engo n o le rel azio ni interco r renti era i Co mandami, le Autor ità naz ionali - c ivi li e m ilitari - e le popo lazion i di un 'area dove le fo rze sono impiega t e o dove è p ianificato il lo ro imp iego Tali accor -

di incl ud ono la cooperazione con le agenz ie, le organizzazion i o le a u torità non gove rnative o internazio nali

• United Narions Deve lopmenr Programme .

' Uni t ed Nations High Comm issioner for Refugees. s Internat iona l Organisacion fo r Migra t ion.

·, Reconnaissance, inre lli gence, survei ll ance, ta rge r a cquisi t ion, elec tron ic warfare

10 Exp los ivc Ordnance Dispo sal/Im prov ised Explosive D evicc D isposa l.

11 Mi ne Det ec t ion Dog/Exp los ive Det ectio n Dog.

12 Pe r " ri se rva se lez ionata" si inten d e la creaz ione d i u n ba-

cino d i persona le - uom ini e d onne - i n p ossesso di part icolari profess iona lità d i interesse, non dis ponibili n e ll 'ambito dell 'Esercito, da c ui la Forza Armata può attingere di vo lta in vol ta s u lla base de lle propr ie necess ità . A ra ie personale, tratto d irettamente d a professionis ri d el mon d o

civi le, v ien e co n fe ri ta - senza concorso e previa sottosc rizione d e ll a d isponibili tà al richiamo alle armi s ul territorio naziona le, ovvero a ll 'esterola nom in a a Uffic ia le di complemento (a i sens i de l regio dec reto 819/1932 e s uccessive mo difi che apportare da l decreto legislativo 4 90/1997).

Strane, le coincidenze. "Incidenze", avrebbe preferi t o chiamar le lo spi rito vol ra ir riano d i Leonardo Sciasc ia, per sottolinearne la rela z ione convergente, pur se formalmente in volontaria, sulla realtà . Strane appunto . E affascinanti. Perché nello stesso giorno - domenica 1 agosto del 2004in cui i quotidiani danno notizia dell'imporrante incesa sul ri lancio del la world tracie organization (Wto) , sui suss id i agrico li e su l l'abo l izione graduale del protezionismo da parte dei Paesi più ricchi, proprio a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo (vantaggio parziale e ancora quasi solamente di indirizzo politico, ma comunque importante, dopo le chiusure degli anni precedenti), nelle pagine delle cronache internazionali trova spazio significativo un'altra notizia, desti nata anch'essa ad avere eco e conseguenze di peso: l'appello sottoscritto da 309 intellettuali egiziani che domandano riforme radicali e maggior democrazia nel loro Paese La modernizzazione dell'Egitto, impostata e sos t enuta dal pres idente Hosni Mubarak, infatti , è ancora fragile . Ed è sottoposta a spinte divergenti. Da una parte c'è la gestione di Mubarak, autoritaria e ampiamente criticata per certi elementi di corruzione, ma comunque sens ibile alle relazioni di pac e e d'affari con i Paes i islamici moderati e con l'Occidente . Da l l'altra, c'è la crescita dell'integra l ismo is l amico che minaccia di portare indiet r o nel tempo l'evoluzione democratica e il pur timido sviluppo economico nel segno degli scambi, della cultura di mercaro, dell'industrializzazione legata agli investimenti i nternazionali e dell'ap ertura verso il resto del M.ed iterra n eo e del mondo .

I 309 inte ll ettual i in sistono sul rafforzamento dei processi di democrazia: fine del monopolio de ll a vecchia classe dirigente, riforme costituzionali e politiche nel sens o di maggiori libertà, scelte politich e e culturali che esa lti no l e capacità di dialogo dell'Islam . Parlano al loro Pa ese e alle stesse tecnocrazie che sorreggono s ia J'vlubarak che il suo probabi le successore, il figlio Gama l , un g iova n e leader arabo vic ino all'Occidente e i mpegnato nella modernizzazione politica, econom ic a e ci vile. Ma insistono anche perché l 'E uropa, gli Usa e Israele aprano gli occhi, collaborando attivamente ai proc essi cli pa ce in Medio Oriente e sostenendo l'evoluzione dell'opinione pubblica araba e i govern i pur solo timidamen t e democratici e comunque sensibili a i temi de l la sicurezza, della pace e d ello sviluppo equilibrato Ascoltarci e sostenerci - dicono gli intellettuali egizianiè interesse comune: arabo ma anche europeo. L'Egitto, per la stabili rà mediterranea, è un Paesecard ine: potenza economica e militar e, interlocutore non pregiudizialmente osti le di Israe le, centro di relazioni positive sull 'evoluzione di tutta l'area d el Medio Oriente, attore autonomo e credibile dell e politiche di dist ensione da sostenere, da parte degli Stati Uni ti e dell ' Europa e stimolo all'evoluzione di al t ri Paes i dell'area, a cominciare dalla Siria.

Tra le due no ti zie - le intese della Wto e l 'ap pello degli uom ini di cultura de l Ca iro - non c'è un nesso diretto . Ma il lettore attento de i quotidiani che riflette, per mestiere e passione, sulla convergenza tra i t emi d ella sicurezza e quelli della crescita economica e dello svil uppo socia le e c ivil e non

può non trovar si a sottolineare la coincidenza .

E l'incidenza Con una certa soddisfazione E un filo di speranza. Le vie del dialogo sono essenziali . E sta proprio nel gioco incrociato della politica, dell'economia, delle diplomazie e delle forze culturali la leva da usare per cercare la via di uscita dalla "stagione del terrore" cominciata forma lm ente con gli attenta t i di Al Qaeda alle Twin Towers di New York, ma carica di radici nei conflitti, nelle dispar ità socio-economiche e nelle tens ioni irrisolte lungo tutto il corso degli anni ottanta e novanta.

Processi di pace, superamento degli squilibri tra nord e sud del mondo, strategie di s icurezza globale nel lungo periodo, po litiche di ges t ione dell'immigrazione, di accoglienza e di integrazione, rafforzamento delle economie locali sostenendone le potenzialità autonome di crescita, diffusione delle democrazie e delle economie di merca to sono turti aspetti cli un'unica , grande questione che potremmo chiamare di governance della globalizzazio n e Partendo d a l Mediterraneo, area cruciale de lle tensioni internazionali. E investendo l ' Europa, gli Stati U niti e il resto del mondo . Come?

Valorizzando non certo il "mercatismo" e cioè l'ideologia salvifica del primato del libero mercato (che proprio a caval lo tr a vecchio e nuovo seco lo ha mostrato tutti i suoi limiti), ma l'insieme delle sce lte pol itiche che sostengano uno sviluppo equili brato e compatibile con diritti, culture, esigenze e interessi locali.

L'Egitto è vicino, infatti. E la lingua degli uomini di cultura del Cairo ha moi re assonanze con la nostra lingua europea. Le sponde del Maghreb

non sono altro c h e l e rive di fronte de l nostro stesso mare. E garantire ai Paesi arabi, alle aree dei Balcani e al le nazioni del Vicino Oriente prospettive di crescita economica e sociale e riforme poli ti che che ne valorizzino identità, ma anche evoluzione e libertà significa in fin dei conti s ia giocare una carta di assunzione cl i responsabilità per nuovi e migliori equ ilibri internazionali, sia rispondere ai nostri st ess i interessi nazionali ed europei : Io svi luppo arabo è l'altra faccia della nos tra sicurezza, e viceversa.

Per cap ire meg lio si può partire da alcune consideraz ioni di fondo, sulla scia delle valutazion i d i uno dei mig liori interpreti della stor ia e de l l'evoluzione dell'area de l Mediterraneo, Predrag Matvejevic . Un mare di rel az ioni e di traffici, di scambi di merci e di idee: "Lungo l e coste di questo mare passava la via della seta, s i incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli oli e dei profumi, dell' ambra e degli ornamenti, della sap ienza e della conoscenza, dell'arte e dell a scienza. Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le re ligio ni. Sul Mediterraneo è s tata concepita l'Europa".

Confronti . E conflitti: "È difficile scoprire - insiste Matvejevic - ciò che ci spinge a provare a ricompattare continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare tante vo lt e il catalogo delle s ue componenti, a verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell'una nei confronti dell'altra: l'Europa, il Maghreb e il Levante , i l giu daismo, il cristianesimo e l ' islam; il Talmud, la Bibbia e il

Corano; Gerusalemme, A t ene e Roma, A lessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l'arte e la democraz ia; il d i ritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; i l R inascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, celebri e atroci; gli Slavi del sud dell'Adriatico e molte a ltre cose ancora. Qui popoli e razze per seco li hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli a ltr i, come forse in nessun'altra regione di questo pianeta . Si esagera evidenziando le loro convergenze e somiglianze e tr ascura ndo invece i loro antagonismi e le differenze. TI Med iterraneo non è solo storia" . Anche se proprio la lezione del la s toria spinge a fare i conti con quel che resta d'attualità, con quel che il "Breviario mediterraneo" consegna oggi all'agenda della politica e delle scelte di costruzione di un migliore futuro: "In ogni periodo, sulle varie parti de ll a costa ci imbattia mo nelle contraddizioni. Da un lato la chiarezza e la forma, la geometria e l a log ica, la legge e la giustizia, la scienza e la poetica, dall 'altro tutto ciò che a ques t e particolarità si contrappone . I libri sacri della pace e dell'amore e le guerre di religione, crociate e jihad. Un ecumenismo generoso accanto a un ostrac ismo feroce. L'universalità e l'autarchia. L'agorà e il labirinto. La g ioia dionisiaca e il macigno di Sisifo. At ene e Sparta Roma e i barbari. L'impero d'Orie nte e quello d'Occ id ente. La costa se tt en trionale e quella meridionale. L'Europa e l'Africa .

Il cristianesimo e l'islam. Il cattol icesimo e l'ortodossia. La tradizione giudeocristiana e la persecuzione degli Ebrei.

Sul Mediterraneo il Rina sc im ento non è riuscito

dappertutto a superare il Medioevo" .

A guardar bene ai fatti più r ecent i della cronaca mediterranea, possiamo trovare numerosi esempi d'una raie dialettica, ancora irrisolta . Rinascimento, per esempio, è l 'ina ugurazione della nuova Bibl ioteca d i A lessandria d ' Egitto, catalogo esemp la r e di sapienze orienta l i e occidentali che si incrociano, con un profon do omaggio sia al recupero storico d'una antica abitud ine (i l dialogo a tt raverso i libri, la traduzione e la rie laborazione critica come atto creativo, gli auto ri arabi come mediatori t ra la filosofia greca e la sapienza c ris tiana ), sia alle opportunità offerte dalle nuove tecno logie in forma ti che e telematiche (la biblioteca ha robusti supporti hi - tech ed è raggiungibile e consulta bile via Internet) Rinascimento, ancora, sono gli scambi economici in corso e il crescere de g li inves ti menti europei in parecchi de i Paes i del Maghreb (con iniziative interessanti di imprend itori it al iani, come il centro di ricerche di Pininfarina in Marocco o le attivi t à industriali siderurgiche di Riva in Tunisia, tanto per fare so lo due dei tanti esempi poss ibili, o ltr e alle già note collaborazioni r ra l'Eni e gli enti petrol i fer i cli Egi tto , Libia e Algeria). Rinascimento, per continuare, so no le iniziativ e- pilota italiane, in cornice eu ropea, de ll e attivi t à cli e -government per i Paesi arab i e african i, una s pinta importante per la modernizzaz ione delle pubbliche amministrazioni e dunque dell'economia . Rina scimento, insomma, è un catalogo lungo di inizia ti ve politiche e dip lomatiche, attività culturali, interscamb i, int raprese economiche e finanziarie nel segno del potenziamento delle relazioni, in vista di quel

2010, ormai v1c1110, in cui il Mediterraneo dovre bbe essere "a rea d i libero scambio" tra i Paesi Ue e le a ltre n azioni che si affacciano sul grande mare comune.

E il Medioevo? L'aggravarsi del conflitto i n Med io Oriente, con l ' esasperazione delle contrapposizioni id enti t arie e religiose e l'in t ens i ficazione delle vio lenze ne è un esempio . I dra m m i della povertà e dei confl itti etnici che spingono migliaia di dispera ti a cercare rifugio, protezione e sa lvezza sulle sponde europee ( un popo l o di migra nti alla me rcé di mercanti di uomini, con forti complic ità politiche in alcuni porti medi t erranei e con relazioni p ericolose con centrali mafiose e cr i mina l i e gruppi t error is t ici ) ne sono u n a ltr o . E ancora : l e tragedie su danesi del Darfur, segnate dal fana t ismo is lamico e dalle complicità politiche loca li; l'emergere di nuovi e vecchi fondamentalismi; le c rescenti aree di contig uit à con i gruppi de l terrorismo internaz ionale in Paesi tradizional m ente modera t i e aper ti al dialogo con l 'Occidente e l ' Europa. E l'antisemitismo che s'espande , allarmante, per esempio, in terra di Francia, da parte d i gruppi robusti di giovani arabi provenie nti dalle periferie più povere e d ispera t e contro g li appartenen t i alle comunità ebra iche . Un antisemitismo, ancora, c he cresce e minaccia le comunità ebra iche in terra europea e a l imenta vecchie e nuove ostilità contro la stessa sopravvivenza de llo St ato di Israele (l'unica democrazia in Med io Oriente, riprova v iven t e ed esemplare d'un t entativo costante di affrontare le questioni d el la sicurezza e dello svil u ppo senza ab d icare mai ai principi della d emocraz ia e del rispetto delle libertà) .

Affron t are e combattere l'ant isemitismo e il pregiudiz io ami - Israele finisce così per essere tema pol iti co fondamentale, stre t tamente correlato a quello della t ut ela dell ' evoluzione democratica e aoti -integralisra d ei Paesi della sponda araba de l Mediterraneo Una battag lia aperta. Dall'esi t o incerto. Ma da affrontare con luc id it à poli t ica e lungim iranza d ' intenti. L'Europa è inquieta. E il Me d iterraneo, dei tan t i vo lt i c he ne hanno segnat o la storia, può ri t rova rsi a vivere i peggiori, quelli delle st ragi, de l le guerre d'interesse e di religione, de l t erro re . Ma non ci possono essere né abdicaz ioni né rassegnazione.

L'ombra d el terrorismo pesa in modo crescente sull'Europa e sugli stessi Paesi islamic i moderati. Un t errorismo di cu i valutare tutti gli aspetti. Gli e lementi antichi, seg n a ti d a un fondamenta lismo religioso pervasivo che d ell'Islam sva l u t a le cara tteristiche di confronto e tolleranza E le cara tt eristiche di " m odernità" lega t e all'idea di "r i fondar e la c ivi lt à" e costruire "l'uomo nuovo" tipica delle due ideologie c he h a nn o funestato il Nov ecento, il nazismo del ro t al it arismo della razza e il comunismo d e ll a stor ia salvifica e del t rionfo d i classe , con t ro l 'i mperfezione p rob lema t ica de ll a società aper t a d'impronta liberale e l'i ntr eccio fecondo t ra libertà indiv iduale , so l id arie t à, principio di responsabili t à .

Se questo è vero - Al Q aeda come terrore t ota lit ario "moderno" (secondo l e stimolanti analisi d i John Gray) ma a nche recupero "antico" del fondamen t al ismo e contemporaneamente parave n to ideolog ico del rifiuto delle ing ius t izie e scorciatoia verso un riba ltamen t o di poteri e interessi -

l 'Euro pa e i Paesi arabi sensibi li a un riequilibrio possibile hanno bisogno di definire meglio intese, alleanze, proge t ti politici che del connubio tra cresc it a econom ico -soc iale e sicu rezz a facciano una leva di costruzione di pace, l ibertà e benessere. Non un programma generico di buone intenzioni . Ma una vera e propria strategia politica di sviluppo, in un contesto internazionale che faccia suo i e pratichi concretamente il multiculturalismo e il multipolar ismo de l le r e lazio ni internaz iona l i. Co m e? Anzitutto rafforzan d o l'Europa. Soggetto economico di rilievo , grande mercato aperto di intelligenze, culture, ca pita li, merci, tecnologie, nel corso d el tempo la Ue s'è rivelata sogge tt o politico fragile e inc erto, forma lmente in t eressata a una poli ti ca estera di cresc it a e sicurezza ma sosta nzi al mente incapace di svolgere un proprio ruo lo autonomo e incisivo (l'assenza di una vera e propria politica euro pea durante i l d ecennio d elle crisi nei Balcan i ne è evi d ente riprova).

Si so no mossi alcuni Paesi della U e, in ambito Nato e ne l concerto delle iniziative d e ll'Onu (co n man i festazioni d'imp egno e di effic ienza a mmirevo li nei processi di peacekeeping in cui le Forze Armate italiane hanno t estimoniato capacità tecnica e int ell igenza " politica") . Ma l'E urop a come tale no . Un limi t e . E un' ip oteca negativa sui futuri e quilibri in ternaz ionali .

La nuova cost ituz ione europea consente di fare dei passi avanti, su ll a strada d i una Ue come "superpotenza pl u ra le" oltre che come "potenza civile" (secondo le d efinizioni usate da un attento studioso dei problemi della politica estera europea come Marco Cleme nti ). E l o sc h ema d ella

stra t eg ia pu ò essere individu ato nel ra p porto firmato da Javier Solana ("m is t er Pese" e cioè Alto Rappresentante per la po l itica estera comune) e in titolato A secure Europe in a better world. L'Europa , secondo Solana, dovrà da r e tre ri sposte alle sfide della globalizzazione e delle necessità di una sua governance : contribuire alla stab i lità e a l buon governo dell'immediato vic ina t o; rafforzare l 'ord in e internaziona le trami t e le is titu zioni universal i e reg io n al i; ris pond ere alle minacce "prim a c h e si ve ri fichi u n a crisi". Affe rm azioni importanti. Ma anche dest inate a restare buone intenzioni se non seguite da scelte po l itiche conseg u enti . D i obiettivi. E di strumentazione per l'intervento .

P reso atto della fine della s ta g ione dell'" unila t er a Iismo" americano rispet t o alle gran di sce lte pol itiche internazionali , torna a ll a riba lt a la questione del ruolo, del peso e, dunque, del r afforzamento e della riforma dell'Onu. L'E uropa non ha ancora una linea comune e i suoi gran d i Paesi si muovono in ordine sparso, per que l che riguarda ad esempio le funzioni e la par t ec ipazi one al Cons igl io di Sicurezza . Una discussione sincera e aperta in sede Ue, con un forte contributo dello stesso Parl amento di Strasburgo, sarebbe indis pensa b i le . Allargan do il confronto sulle ipotesi di riforma delle altre grandi istituzioni internazionali, dalla Banca Mondiale al Fondo Monetario Int erna zion a le e c io è agli strumen t i car d ine per la cos t ruzione di mo dern e strategie di crescita e di svi luppo e per il supe ra mento dei tradiz iona li squilibri nor d -su d. Un nuovo ordine economico mondia le è necessario e adesso anc he più

possibile che nel recente passato. Le intese in sede Wto sul tenta t ivo di superamento dei protezionismi e dei sussidi agricoli ne sono una pur timida conferma . Altre iniziative dovranno seguire, tenendo sempre presenti i nessi tra svi luppo e sicurezza , tra l'espansione delle libertà culturali (legate al miglioramento delle condizioni economiche, ma anche presupposti per la crescita economica stessa) e la diminuzione dei conflitti .

Le riforme, naturalmente, non possono non r iguardare anzitutto l'Europa, l'intera area della Ue, i Paes i di p iù antica e so l ida tradiz ione comunitaria A cominciare dalla riforma del settore che assorbe la quota maggiore delle risorse di Bruxelles: l'agricoltura. Sulla Pac (la politica agricola, appunto) sono stati fatti passi avanti Ma restano ancora parecchi vinco l i pro t ezionisti . Giustificati alcuni (quelli realmente legati alla qualità e alla tu t ela dei p r odotti agricoli e agroindustriali "tipici"). Ingiustificati altri (quelli che più o meno direttamente finiscono per essere sostegni assistenziali per categorie agricole prote t te). Il guaio è che il protezionismo Ue taglia fuori dai mercati europei proprio i prodott i che vengono da i Paesi della sponda araba del Mediterraneo . E dunque finisce per ral lentarne la crescita economica, l'ap e rtura alla cultura di mercato, l'evoluzione liberale e democratica. Il nesso tra sviluppo e sicurezza sta proprio qui: l'Europa che protegge con m iopia recid it i e sicurezza economica d i una parte dei suoi abitanti, non consente l'evoluzione di Paesi in bi l ico tra innovazione e fondamentalismo, tra d ia logo e identità rivendicazionista, tra apertura verso l'Occidente e ostilità fondamentalista. L'Eu -

ropa che si guarda in tasca oggi non sa vedere alla sicurezza di domani (e alla s tessa propria tasca del futuro).

Anche la ges t ione europea delle politiche dell'immigrazione rientra in questo quadro. Non una gestione dell'emergenza, puramente umanitaria, lascia t a alle capacità dei singoli Paesi europei più direttamente coinvolti (l'Italia, anzitutto). Né una po l iti.ca semplicemente economicistica ( forza lavoro numericamente considerata i n r agione delle flessibili necessità delle imprese ). Ma una vera e propria sera regia di collaborazione che ragioni di sviluppo, cooperazione, formazione, integrazione, interscambio economico e culturale, inves t imenti, collaborazione. Né "buonismo" né grette z ze. Ma dialogo Europa - Paesi arabi (su cui l'Italia, nel contes t o europeo, si sta sforzando di definire scelte e impegni, come nel caso nel rilancio del dialogo con la Libia, tanto per fare solo un esempio positivo).

"Costruire pace e sicurezza e co lmare il divario economico che divide il nord da l sud del bacino del Mediterraneo" è lo slogan sintes i della politica estera italiana ne i confronti dei Paesi della sponda araba Che guarda dunque alle responsabilità della Ue. Ma anche alle iniziative da prendere sia io Europa che nei singoli Paesi mediterranei. La cooperazione, in vista dell'area di l ibero scambio entro il 2010 (prendendo atto del ritardo nell'attuazione del progetto e rafforzando intese e inizia t ive parziali). Progetti concreti di investimento nelle aree del Maghreb, non solo dal pun t o d i vista industriale e finanziario (la banca euro - mediterranea; un fondo Euromed per le pie-

co le e medie imprese interessate a creare JOmt ven tur es in Marocco, Algeria, Libia, Tunisia, Egitto e Turch ia ) ma anche da quello della cu ltura e del l 'istruzione, facendo delle università italiane centri d ' eccellenza per la formazione tecnica e culturale delle nuove classi dirigent i arabe, in collaborazione-c ompeti zi one con le migliori università degli altri Paesi europei Programmi di assistenza tecnica e t ecno logica .

Un vero e proprio lungimirante "pacchetto Nledit erraneo", raccordato con gli "obiettivi di Lisbona" (investimenti in infrastrutture d 'ava nguardia e hi-tech, per potenziare la competitività internazionale d ell'E uropa )

Il resto , seguirà. Sta proprio nelle pol iti che di collabora zione, insomma, il cardine delle strategie cli sicurezza . "Svuotando l'acqua in cui nuotano i pesci del terrorismo". Rafforzando le istituzioni dei Paesi d ell'Is lam moderato .

E attenuando le dispari t à econom iche, le condizio ni di povertà, le marginalità economiche e sociali che alimentano g li sp i rit i di rivalsa , i radicalismi fondamentalisti in cui le organ izzazioni terroristiche tro vano paraventi e giustificazioni ideologiche. L'Europa, più d'ogni altra area del mondo , ha un ruolo centrale . Cui non abdicare . Pena l a crisi della s icurezza g lobale. E dell o svi luppo

Dall'1 l settembre del 2001 .l'Afghanistan e l'Iraq

vengono spesso evocati e discussi come manifestazioni geografiche di un eguale pericolo. Le due guerre sono state g iustificate con uno stesso argomento : la minaccia del t errorismo islamico . E gli sco pi della p oli tica americana dopo la fine delle operazioni militari vengono spesso d escri tti negli stessi termini: la creazione di un sistema democratico I due Paesi avevano , secondo \Vashington, regimi politici diversi, ma erano divenuti pedine di una stessa strategia. Il primo ospitava Osama bin Lad en e numerosi cam pi di addestramento per i militanti della sua organizzazione.

Il seco ndo collaborava con Al Qaeda e si apprestava a fornirle le armi micid iali che Saddam Hussein sta va progettando e costruendo nei laboratori del suo Paese. Non vi sarebbero sta t e quindi due guerre, ma due fasi di una stessa guerra. E i due dopo g uerra continueranno a essere affrontati, a parte qualche ada ttamento alle circostanze locali, con una stessa strategia politica. Terno che questa rappresentazione sia sbagliata e che l'errore rischi di rendere ancora più difficile la soluzione dei du e problemi.

Esiste a prima vista un dato comune. Ciascuno dei due Paesi è composto da un pot-pourri di gruppi etnici o confessioni religiose: in Afghanistan pashtun, tagichi , hazari, uzbechi, kirghisi: in Iraq sunniti, sciiti , curdi, turco manni, assiri, caldei . Ma vi è una fondamentale differenza. L'Afghanistan è un vecchio Paese orientale, cronicamente afflitto dalla mancanza di uno Stato moderno. Ma esiste da l 1747, a Kandahar o a Kabul, un uomo che ha nelle sue mani le red in i del pote-

re Può essere, a seconda delle circostanze storiche, un emiro, un khan, uno scià, un re oppure, come negli anni tumultuosi dopo la rivoluzione del 1978, un segretario di partito, mullah o presidente. Può essere forte o debole, sperico lato o prudente. Ma è la personificazione dello Stato, nel senso che la parola ha avuto in Asia . Ed esiste accanto a lui un'istituzione che rappresenta, sia pure in modo imperfetto, la struttura tribale della società afghana. È la Loya Jirga, versione asiatica delle cortes, dei fueros, delle diete e dei parlamenti che esistevano nell'Europa f eudale. Il sov rano (quale che sia il nome della sua funzione ) e la Loya Jirga rappresentano l 'identità e la continuità storica del Paese. Qu ando firmano un trattato di amicizia con A bdal i Ahmed Khan o soccombono a continue imboscate durante una hmga marcia verso le frontiera orientale nel gennaio 1842, gli inglesi sanno chi sono i loro interlocutori e i loro nemici . Quando la Russi a bolscevica firma con il governo di Kabul uno dei suoi primi trattati di amicizia (28 febbraio 1921), Lenin dimostra di non ignorare l'importanza di uno Stato che i suoi predecessori hanno inutilmente cercato di conquistare o di asservire.

L'Iraq invece è un Paese recente e artificiale, costruito poco più di ottant'anni fa dagli interessi mediorienta li di una grande potenza. E presenta la paradossale caratteristica di avere avuto per alcuni decenni, a dispetto della sua fragile id entità, uno Stato forte e , per molti aspetti, moderno . Per comprendere l'origine di que s ta chimera (un volto di leone, un corpo di capra) occorre tornare alla fine della Gran de Guerra. Nel 1918 la parola

Iraq è so l tanto il nome antico di una regione bagnata da due fiumi, il Tigr i e l'Eufrate, fra Baghdad e il Golfo Persico . Nei 437 . 000 chilome t ri quadrati di cui si compone oggi lo Stato iracheno esistevano allora soltanto i tre villayet ottomani di Baghdad, Bassora e Mosul. Qu an do Francia e Gran Bretagna decisero di spartirsi le terre arabe del Sul t ano fra il Mediterraneo e il Golfo, Londra chiese e o t tenne un mandato internazionale sui due territori che le t ruppe britanniche avevano conquistato durante i l confl itto e che erano allora chiamati, con termini sto rici, Pa les tina e Mesopotamia. Le ragioni, anche se l'Ammi r agliato bri t annico era consapevole dell'import anza del petro lio per le esigenze della flotta, erano principalmente geopoli t iche. Afflitta , come tutti gli imperi, da bulimia terri t or ia le, la Gran Bretagna voleva il Canale d i Suez per controllare la via delle Indie, l'Egitto e la Palestina per megl io co n trollare il Canale e il Mar Rosso, la Mesopotamia per meglio salvaguardare i suoi possedimenti medior ienta l i e per disporre, con Aden, di altre "stazioni " lungo le vie che scendono dal Golfo verso il mare Arab ico e l'Oceano Indiano: un grande domino territoriale che Londra aveva costruito giustificando ogni nuova conquista con la necessità d i meglio garantire quella precedente . D ietro il domino si profila va l'ombra del Raj indiano, perla della corona, vertice dell ' impero , simbolo di potenza imper ia le e, al tempo stesso, giustificazione della s t raordinaria accumulazione territoriale con cu i la Gran Bretagna aveva progressivamente riempito la spazio tra Gibilterra e Bombay

11a quando ottenne i l suo mandaro su lla .tvlesopotamia alla conferenza di San Remo d e l 1920 , Londra non aveva ancora deciso quale forma dare al suo nuovo possedimento. Avrebbe potuto adottare la formu la del governo diretto, come fece in Palestina, o affidare le responsabilità amministrative a un gruppo di notabili sotto l'occhio vigi le di un Al t o Commissar io, come aveva fatto in numerose colonie dell' i mpero. Ma non esistevano malauguratame nte in !vlesopotamia i maharaja e i su ltani di cui il governo britann ico, con qualche generoso vitalizio, si era servito per governare l'India e la Ma lesia In attesa di una decisione i l gab inetto di Lloyd George aveva m andato a Baghdad una sorta di legato con po t eri non diversi da quelli che Herbe r t Samuel esercitò a Gerusalemm e dal 1920 al 1925 . M.a era nel fra ttempo fortemente preoccupato da due esigenze diffic il mente conci l iabili. Doveva tagliare drasticamente le spese militari, divenut e durante la guerra esorbitanti . Ed era costret t o a mantenere una forte presenza mi l itare, per ragioni diverse, in Irlanda, sul Reno, a Costantinopo l i, nel Mar Nero, in Egi t to, nella Russia nordocc identale, in Iran e nel Ca u caso . Il dilemma divenne drammat ico quan d o la rivo lta di un villaggio del v i layet di Mosul nel maggio 1920 si estese come l'incend io d'una prater ia ad altre zone del Paes e e mise a dura prova le fo rze d'occupazione. Le sommosse furono represse con bo m bardamenti aerei, gas tossici e la distru zi one dei v illaggi coinvo lti nella ribellione. Ma era ormai necessario fare una sce lta che perme tt esse alla Gran Bretagna di sottrarsi a l sangumoso logorio degli scontri quotidiani, ri -

durre le truppe sul terreno e mantenere al tempo stesso il contro l lo d el Paese .

Come racconta Christopher Catherwood in un libro apparso nell'esta t e del 2004 (Churchill's folly. How Winston Churchill created modern Iraq, Carro] ] and Graf Publishers, New York), la scelta fu fatta da Churchill, allora ministro delle Colonie. Fu deciso di c reare un regno e d i affidare la corona a Feisal, figlio cli Hussein, sceriffo hascemita della Mecca. feisa l non era iracheno. Aveva diretto con T.E. Lawrence la rivolta araba contro gli ottomani durante la guerra e sarebbe dovuto diventare re della Siria . Ma era stato cacc iato da Damasco, attribuita alla Francia, e aspetta va da due anni che gli inglesi pagassero il debito. Nacque così nel 1921 il r egno dell'Iraq: uno Stato multie tnico e multireligioso governato da un re straniero (g li hascemiti provenivano dalla regione di Hejaz, nella p en isola araba) e sorvegliaro a vista dalla Gran Bretagna . Esisteva appena da un anno quando i curdi, costretti a far parte del regno, si ribellarono. Il lettore avrà già nota t o, a questo punto, quante analogie corrano t ra le vicende del primo dopoguerra e la situazione attuale.

La monarchia sopravvisse fino al 1958 e finì in un bag n o di sangue . La storia dell'Iraq, prima e dopo, è una lunga successione di rivol t e etniche, congiure di pa lazzo, colpi di sta t o e massacri . Di tutti i problemi che affliggono il Paese i maggior i sono la m inoranza curda e il rapporto di forze tra le due grandi famig l ie religiose dell'islamismo.

Mentre i curdi (sunn iti, ma non arabi) sono circa quattro milioni, i sunniti e gli sciiti costituiscono r ispettivamente il 32-37 e il 60 -65% di una po -

polazione che conta circa 16 milioni di persone . Mentre i curdi sono concentrati nel nord de l Paese e aspirano all'autonomia, se non addiri t tura all ' indipendenza, gl i sc i iti sono preva lentemente nelle province sud occidentali e i sunn iti in un grande tria ngolo attorno a Baghdad All'e poca del l'Impero ottoma n o curdi, sunniti e sciiti vivevano più o meno saggiamente separati nei tre vi llayet di Mosul, Baghdad e Bassora. Ma nello Stato iracheno, dal giorno della sua creazione, vivono insieme e sono sempre, ma t eria lmente o psicolog icamente, sul piede di guerra . È difficile immaginare che le regole della democrazia possano essere app lica t e a un Paese in cui i vinc oli tribali, etn ici o confessionali sono più impor tan t i del rapporto che dovr e bbe instaurarsi fra i l cittad i no e lo Stato . I sunniti sanno che p erde rebbero le elezioni e hanno qualche buon motivo per temere che le perderebbero una volta per tut t e. E i curdi non intendono ri n unciare alla sostanziale indipendenza cli cui hanno god ut o dopo l a guerra del Golfo. In queste condizioni non è assurdo pensare che la strada de l la democrazia sarà molto più lunga de l ca lendario fissato a Wash ington nei primi me si de l 2004.

Quale può essere in ques t e circostanze il ruolo dell'Occidente? Il presidente americano (Bush o Kerry, poco importa) avrà bisogno, per restare in Iraq, di un forte avallo internazionale Ma è improbab ile che intenda rinunciare , per o ttene rlo, alla guida dell'opera zi one e permettere che il comando venga assunto, come in Somalia nel 1993, dal generale di un altro Paese. Gl i americani vogliono la Nato a Baghdad perché il comandante

supremo, a Mons, è un generale degli Stati Un iti. Possono gli alleati europei accettare una tale situazione? L'accetterebbero di buon grado, certamente, i Paesi che hanno già una presenza militare in Iraq, come l'Ita l ia, e che sarebbero lie ti di con ferirle in tal modo una maggiore legi tt im ità internazionale. Ma qua le sarà l'atteggiamento di coloro che si sono pubblicamente opposti alla guerra irachena? Al di là degli interessi degli uni e degli altri, resta comunque un punto di fondamenta le importanza: se sia utile lasciare che la Na t o venga visibilmente e tangibilmente coinvolta nella vicenda irachena Anche in questo caso è utile fa.re un passo indietro . Prima dell'inizio della guerra afghana il Consig li o atlantico dichiarò che la minaccia terroristica giustificava l'applicazione dell'art. 5. Chiedendo al regime talebano cli cacciare Osama da l suo t erritorio l'America reagiva a un'aggressione e aveva diritto al sostegno di tutti i suo i am ici. Grazie al "giuramento dei moschettieri" (tutti per uno, u no per tutti) ogni membro dell'Alleanza fu da quel momento in guerra con il governo di Kabul. Ma gli Sta ti Uniti, dopo aver incassato il sostegno morale della Nato, prefer irono servirsi di una forza anglofona (america ni , br itannici , canadesi) e degli irregolari dell'Alleanza del nord, fieramente ostili al regime ta l ebano. Non volevano ripetere l'esperienza ciel Kosovo quando ogni nuova ondata cli bombardamenti veniva sottoposta ogni mattina al vagl io e all'approvazione di un comitato del)' Alleanza. Dopo essere stata invocata solennemente alla vigilia delle operazioni, la Nato tornò nelle quinte e dovette limitarsi a osservare

dalla p latea il d r amma de ll a guerra . Ritornò in scena più tardi quando gl i american i, dopo aver liquidato lo Stato islamico dell'Afghanistan e ormai d esiderosi cli aprire al più presto la questione irachena, dimostrarono cli non avere altro interesse fuor che quello di eliminare i nuclei della resis t enza t alebana e catturare Osama bin Laden. Toccò all'A ll eanza allora, e in particolare ai suoi membri europei, ga r ant ir e l'ordine in vista delle prime elezioni politiche dopo l ' inizio della presidenza Karzai . Ma i 6.500 uomini de)J' Alleanza possono mantenere l'ordine, tutt'al più a Kabul, e nelle zone circostanti. Per pacificare un Paese diviso fra signori della guerra, talebani, parrigiani d i Osama e mercanti della droga sarebbe necessario un corpo di sped izione ben più consis t ente e, soprattutto, una ragionevole prospettiva di successo. L'unico motivo di speranza è l'esistenz a, per due secoli e mezzo cli uno Stato . Hamid Karzai ha più legittimi t à di quanta ne abbia un qualsias i uomo politico iracheno .