13 minute read

por Enzo Regali / Página

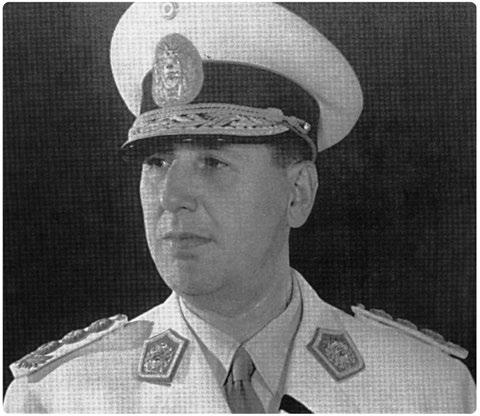

EL GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN

primera Parte

Advertisement

Podemos decir sin temor de incurrir en una exageración que el proceso inaugurado con el golpe militar del 4 de junio de 1943 inició el camino que llevaría al coronel Perón a la presidencia de la nación. Hombre llamado por el destino, ya cincuentón encabezaría la última revolución nacional y social de la Argentina en el siglo XX y XXI.

por Enzo Regali *

Los antecedentes de la revolución del 4 de junio de 1943

El origen del movimiento que luego se popularizará como Peronismo, no obedece a la aparición redentora de un oficial de ejército que repentinamente fue iluminado por las nuevas ideas. En realidad son las épocas las que construyen los políticos o los caudillos y no a la inversa.

En efecto, el Ejército argentino hacia 1930 se movía al igual que otras instituciones del estado en un marco de diversas contradicciones. Por una parte el servicio militar obligatorio establecido por el general Pablo Ricchieri, ministro de guerra del segundo gobierno del general Julio Argentino Roca, había introducido en el arma el contacto directo con toda la juventud argentina de la época. Desde aquella que provenía de los lugares más remotos, rurales o urbanos, muchos de ellos analfabetos o semianalfabetos, hasta los hijos de las clases medias y altas que si bien trataban de eludir la obligación de aprender a armarse en defensa de la patria (ese fue el concepto para establecer la ley aunque con “el tiempo”, que para bien o para mal se encarga de todo, luego se tergiversaría) por distintos medios más o menos aceptables. No obstante cuanto más “cultura” poseían los “colimbas” (probablemente un acrónimo de “corre limpia barre” lo que demuestra la alteración del sentido original de la ley) menos ejercicios hacían, ya que terminaban siendo “secretarios” o “edecanes” de algún oficial1. Podemos decir que la experiencia producía una mezcla de clases que ni la educación pública lograba2. En los años 1930 las revisaciones generales demostraban a los oficiales y suboficiales el estado muchas veces de desnutrición que algunos futuros soldados traían.

Previamente al golpe del 6 de setiembre de aquel año contra Yrigoyen muchos militares respondían a ideas radicales. No todos eran “yrigoyenistas”, los había ligados al “alvearismo” y al “antipersonalismo” (ambos sectores luego se unirán, pero en ese momento eran adversarios. Los últimos, incluso enemigos de Hipólito Yrigoyen). También existía un grupo minoritario que admiraba a los nacientes nacionalismos europeos. Mussolini que gobernaba Italia desde 1922 y Charles Maurras, el francés líder y fundador de la Acción Francesa, partido que defendía la monarquía y un nacionalismo elitista3. Llamaremos a este nacionalismo -expresado entre otros por el autor del golpe, general José Felix Uriburu- “restaurador” para diferenciarlo claramente de otros grupos que sostenían ideas nacionalistas revolucionarias y democráticas. Justamente entre estos estaba el grupo Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) fundado por Arturo Jauretche, Luis Dellepiane, Manuel Ortiz Pereyra, Gabriel del Mazo, Homero Mancioni (conocido como Homero Manzi), A. Gutiérrez Diez entre otros. Todos afiliados radicales, requisito que se mantuvo por varios años para ingresar al grupo que participaba de la interna enfrentando a Marcelo T. de Alvear cada vez más cerca de los antipersonalistas. Este hecho hizo que Raúl Scalabrini Ortiz, aunque colaborador de los Cuadernos de FORJA no ingresara a la organización hasta que resolvieron quitar dicha exigencia.

El grupo tuvo una gran influencia ideológica en la generación militar de la época. Editaba Cuadernos en defensa del petróleo, defendiendo la neutralidad ante la segunda guerra, denunciando el imperialismo inglés y su influencia en la economía nacional, el tratado Roca(h)-Runcimann sobre las carnes, que estableció la entrega de algunos servicios públicos a capitales británicos, el fraude practicado por conservadores y radicales antipersonalistas aliados y la complicidad de los socialistas y la Democracia Progresista de Lisandro de la Torre en ese régimen. Todas las publicaciones eran giradas al interior de las Fuerzas Armadas como forma de propaganda nacional y criticando el estado de profunda crisis social4 que vivía el país. Entre quienes recibían los Cuadernos estaba el coronel Perón.

Al mismo tiempo el país a partir de la crisis internacional del 30 debió cambiar la política que los gobiernos anteriores habían mantenido con pocas modificaciones. La oligarquía conservadora en el poder, a

pensar un pais con justicia social

través del general Agustín P. Justo primero, comenzará a tomar medidas económicas de carácter defensivo ante el marco internacional. Control de cambios, fundación del Banco Central (1935, nacionalizado en 1946 por el presidente militar Edelmiro J. Farrel) –el que aunque creado bajo el modelo inglés cumplía, aunque sea débilmente, un rol regulador-. Al mismo tiempo se producía un proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que generó la aparición de una gran cantidad de pequeños y medianos talleres y una clase obrera de origen industrial muy diferente a la ya existente que en general pertenecía a los servicios públicos o privados, pequeñas industrias alimenticias o simplemente a la burocracia del estado.

Es en el marco de esta compleja sociedad, que se profundiza no solo las dificultades económicas sino también una aguda crisis de origen político. El inicio de la segunda guerra dividirá las opiniones entre quienes deseaban entrar en la guerra a favor de los aliados y aquellos que deseaban permanecer neutrales. Dentro de los “aliadófilos” como se los llamará, había miembros de la vieja oligarquía pero también sectores de la clase media, algunos ligados a la universidad, que; o bien miraban con simpatía un acercamiento al emergente Estados Unidos, que era quien más presionaba en América ya que deseaba sustituir la influencia de Gran Bretaña, quien desde principios del siglo XX había entrado en decadencia como gran potencia; o bien eran anglófilos de una obsecuencia inentendible. En efecto, la vieja Albión, no veía mal la neutralidad argentina ya que de esta manera no peligraba la provisión de alimentos en medio del conflicto. Un estado de guerra o beligerante no solo complicaba las cosas sino que además permitía el vínculo con Estados Unidos quien entraba como proveedor de armas en un país como Argentina con el cual no existía la relación de dependencia que esta tenía desde el siglo XIX, con Gran Bretaña.

Los militares, como las clases medias, profesaban el viejo antiimperialismo contra Norteamérica, que la propia Gran Bretaña fomentaba para tratar de erosionar a su aliado/adversario en la influencia para con América Latina. Esta ideología tenía especial fuerza en Argentina y Uruguay, países cuyos vínculos económicos con el Reino Unido era muy fuerte y por lo tanto olvidaban, sus intelectuales, analizar la dependencia existente con la gran nación del norte. Diferente era el caso de Brasil que permanentemente oscilaba entre la simpatía y los acuerdos con EE. UU. y sus relaciones regionales en el sur del continente. Peor aun eran los casos de México y Centro América o el Caribe, “patio trasero” o más precisamente “jardín de entrada” del nuevo imperio en auge.

Así las cosas, los neutralistas militares, como dentro de la sociedad civil, se dividían en dos grupos. Aquellos que simpatizaban con Alemania e Italia, cultivando un nacionalismo restaurador admirador de la maquinaria militar de la primera (los menos) y los sectores nacionales, influidos por el tradicional liberalismo argentino, pero neutralistas ya que abrevaban en proyectos nacionales que incluían el acercamiento a otros países del cono sur como Brasil y el auto abastecimiento armamentístico a partir de una industria nacional que como Fabricaciones Militares (1941) o la Fábrica de Aviones (1927) habían sido creadas por los anteriores gobiernos radicales (Marcelo T. de Alvear) y conservadores (Ramón S. Castillo). Dentro de este grupo estaba el ambiguo Agustín P. Justo ya retirado pero el más político de todos, el general José María Sarobe, el general Manuel Savio y el propio Perón junto a otros coroneles como Silva, Sosa Molina, Lucero, Ramírez, Descalzo, que habían sido los capitanes en el golpe septembrino. También hay que decir que por lo menos Perón a poco de que Justo iniciara su gobierno de carácter conservador, se alejaría, aunque silenciosamente del jefe militar y presidente de la república. Como vemos la historia no es lineal.

Justo muere en enero de 1943 y va a ser esta generación de militares, de coroneles y generales en algunos casos, que armaran esa logia denominada GOU que ante la posibilidad que se repitiera el fraude anterior y que subiera al poder un presidente aliadófilo resolvieron dar un golpe y derrocar a Castillo. Como detalle digamos también que el embajador inglés en Buenos Aires ya sabía que se iba a dar el golpe, estaba en un cóctel en la Embajada Británica y conocía perfectamente la conspiración y que en esos días se produciría la asonada.

La Revolución “Juniana”

El gobierno de Castillo no despertó, al ser derrocado, la simpatía de nadie. En realidad nadie tenía muy en cuenta la posibilidad que los militares dieran un golpe y además muy pocos realmente conocían los objetivos del mismo. Prueba de esto es que los viejos partidos, la universidad, las embajadas, las organizaciones empresariales, la sociedad en general se mantuvo a la espera de los sucesos o incluso en algunos casos dieron un tímido apoyo. En realidad en el Ejército había a esa altura de todo como en baza. Así fue que si bien a la mayoría los unificó la neutralidad ante la guerra, la política económica ya más keynesiana, no se modificó demasiado aunque se profundizaron las iniciativas de Fabricaciones Militares y la Fábrica de Aviones, justificada en la situación de guerra reinante en el mundo. Objetivamente se avanzaba hacia una política económica nacional e industrialista. El tema más criticable y que le fue valiendo la condena de los sectores medios más cultivados, fue la entrega del ministerio de educación a hombres del más reaccionario nacionalismo restaurador, a quienes luego Perón llamaría “piantavotos de Felipe II”. Gustavo Martínez Zuviría, Jordán Bruno Genta, Alberto Baldrich, Carlos Obligado, Ignacio B. Olmedo entre otros ocuparán cargos importantes, logrando el rápido alejamiento de las clases medias del nuevo gobierno.

Hacia el 17 de Octubre

En esta contradicción de neutralistas, aliadófilos, nacionalistas restauradores, nacionales (usando la diferenciación de don Arturo Jauretche) se movían los hombres de junio. Entre ellos el coronel Perón, que era secretario del Ministerio de Guerra a cargo del general Edelmiro Farrel que además era su amigo. Desde ese lugar estratégico trabajará con mucha habilidad para lograr el apoyo de sus camaradas de armas al GOU que era el Grupo de Oficiales Unidos o Gran Obra de Unificación, depende de los distintos historiadores. El GOU fue una logia interna en la cual Perón hace ingresar a la mayoría de los oficiales. Luego en octubre de 1943 pidió tener a su cargo el Departamento Nacional de Trabajo que muy pronto sería elevado al rango de Secretaría de Trabajo.

El cargo era aparentemente secundario pero la política social no era una cuestión menor ya que dentro de las preocupaciones del Ejército estaba el crecimiento de las clases obreras y la influencia comunista que podía existir sobre ellas. Nuevamente las opiniones se dividían sobre él o los caminos a seguir. Los más nacionalistas o liberales conservadores, eran partidarios de actuar represivamente con el movimiento obrero o al menos mostrar mano dura. Sin embargo el nuevo Secretario utilizando en muchos casos los contactos de su ca-

marada el coronel Domingo Mercante cuyo padre era un dirigente sindical ferroviario, comenzó a tomar contacto con distintos gremialistas dejando de lado en ocasiones a los comunistas más ortodoxos. Socialistas, anarquistas, sindicalistas, trotskistas y hasta algunos comunistas críticos comenzaron a conversar con este nuevo personaje que no solo los seducía sino que les otorgaba reivindicaciones concretas y obligaba a los empresarios a cumplir las leyes sociales ya existentes pero que descansaban llenas de polvo en los anaqueles del viejo Departamento.

Al mismo tiempo en un discurso en La Bolsa de Comercio (agosto de 1944) frente a empresarios, explicó parte de lo que sería su concepción sobre la convivencia del capital y el trabajo. Allí afirmó que ellos debían ceder parte de su poder patronal para evitar la agudización de la lucha de clases ya que de otra manera el malestar social podía tornarse explosivo. Se apoyaba así aunque sin mencionarlo expresamente en la doctrina social de la Iglesia, que había comenzado a surgir con la Encíclica de León XIII Rerum Novarum en 1891.

Para su política obrera Perón tuvo en la Secretaría dos importantes colaboradores, uno fue José María Figuerola, quien había sido colaborador de Primo de Rivera en España y el otro, Armando Espineli que ya trabajaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión pero había sido colaborador de Manuel Fresco, el hombre que gobernaba la Provincia de Buenos Aires con mano dura y que era uno de los políticos del fraude patriótico, aunque al mismo tiempo el iniciador de políticas sociales en dicha provincia.

Pero esta política social se complementaba con un programa industrialista para el cual Perón había propuesto conformar el Consejo Nacional de Posguerra logrando el apoyo en el mismo de obreros y empresarios.

Mientras tanto el general Pedro Pablo Ramírez era desplazado de la presidencia por los sectores afines a Perón y asumía Farrell la misma, con Perón como vicepresidente. Al mismo tiempo quedaba a cargo del Ministerio de Guerra desde el cual consolidó el apoyo militar esencial para su construcción del poder.

Esta acumulación de cargos de Perón y el giro que comienza a tomar la revolución de junio, debido a la política de nacionalizaciones, intervención de empresas de capitales extranjeros como la CADE complicadas en hechos de corrupción, así como la fuerte política social, de apoyo a los sindicatos y leyes como el Estatuto del Peón aprobado en octubre de 1944, comienzan a generar la resistencia de los sectores tradicionales de la política argentina. Esta oposición encabezada por los partidos tradicionales era a la vez apoyada por el embajador norteamericano Spruille Braden. Pero lo más destacable fue que se unieron contra la nueva política: los radicales antipersonalistas, el Partido Socialista, el Partido Comunista y los Conservadores –la UCR se sumaría luego- quienes organizan para el 19 de septiembre de 1945 la famosa Marcha de la Constitución y la Libertad que reunió a una verdadera multitud (alrededor de 250.000 personas) que marcharon desde el Congreso por la zona céntrica contra la política del gobierno y especialmente contra el líder que se insinuaba, el coronel del pueblo Juan Domingo Perón. Pedían que el gobierno pasara a la Suprema Corte de Justicia en la que toda la Argentina tradicional, agraria y anglófila y/o europeizada confiaba plenamente.

Fue esta marcha el antecedente cercano de la Unión Democrática que congregará a todos los partidos mencionados y también a la UCR, incluyendo sus grupos juveniles de los que participaba Arturo Frondizi y Ricardo Balbín, para enfrentar todos los partidos que apoyaron a Perón en las elecciones del 24 de febrero de 1946.

* Profesor de Historia. Académico de número del Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego.

1 Un caso público de las preferencias que lograban algunos jóvenes instruidos es el del conscripto Edgardo Esteban en Malvinas, autor de “Iluminados por el fuego”, que nos cuenta en su libro llevado al cine que él fue un privilegiado ordenanza del único oficial que en la película aparece como “bueno y comprensivo”. Esteban no hacía guardias como sí lo hacía su compañero correntino que en una de ellas resulta muerto. (Testimonio de César Trejo, ex combatiente de Malvinas, voluntario de la clase anterior). 2 La educación pública establecida por la ley 1420 del gobierno de Julio Argentino Roca fue un gran avance en la igualación social para acceder a la instrucción y la cultura. No obstante al existir escuelas públicas ubicadas cerca de los bolsones de pobreza urbana o rural y otras céntricas cercanas geográficamente a las clases medias y altas, o institutos privados que cobraban cuota mensual, no se lograba la casi total igualación de diferentes clases, que se daba en el servicio militar obligatorio. En efecto había escuelas “muy buenas”, “buenas” o “más o menos” según quienes asistían a las mismas. Este hecho no ha cambiado. 3 La mayor parte de su vida fue agnóstico y solo retornó al catolicismo poco antes de su muerte. 4 Jauretche utilizará la palabra “nacional” para diferenciarse del nacionalismo restaurador con el que difería especialmente en torno a la cuestión social y obrera.