19 minute read

Memorial da Criação de Quando Acordar a Cidade

Rejane Arruda

I.

Advertisement

Uma Questão Inicial

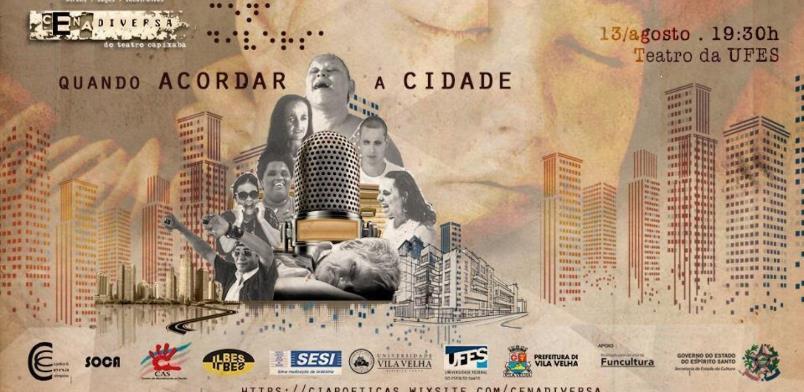

Eu já acompanhava o Grupo de Teatro do Instituto Luis Braille do Espírito Santo através de outros projetos: Estagios Supervisionados de Lena Signorelli e Sabrina Paula Sabino, minhas alunas na UVV, com a apresentação de um espetáculo enquadrado como programa de auditório, constituído a partir de Jogos Teatrais; e o projeto de extensão da UVV Vi ver Teatro Sensorial com Deficientes Audiovisuais, que gerou um trabalho performativo dirigido em pesquisa de TCC por minha na época aluna Julia Del Fiume. Quando cheguei, a espectativa dos atores era a profissionalização. Falei que toda trajetória artística é construída de modo singular e eles, como quaisquer artistas videntes, passariam pela questão de como consolidar um estilo e marca próprios a partir de uma cadeia de processos desafiadores. E que eu me propunha a toma-los como parceiros e co-autores, aproveitando as singularidades como um “a mais” (sinal de mais) no espetáculo que iríamos criar; percebendo suas potencias e evidenciando-as. A preocupação de alguns era que eu “adaptasse para cegos”. Acostumados desde a infância com isto, queriam ser tratados “normalmente”. Expliquei que não os trataria como portadores de algo em falta, mas como singularidade, extraindo, do coletivo, o que mais poderia ser potente, para que uma poética cênica acontecesse e eles tivessem orgulho de suas produções – como faço com todos os outros elencos. Foi com este princípio que criamos o espetáculo Quando Acordar a Cidade – que estreou no Teatro da UFES em treze de agosto de 2019. Extremamente sonoro, o espetáculo traz andarilhos chegando a uma cidade adormecida para acordá-la. Com função metafórica, esta pequena sinopse enquadra uma série de fragmentos: narrativas de vida, híbridas e inventadas, apresentações de si através de objetos antigos, canções, dramatizações, brincadeiras da cultura popular, números de plateia onde a performatividade impera, citações da “época do rádio” e da História do Brasil.

II.

Uma Imagem Inicial

Eu tinha uma imagem fixa diante dos olhos: um coro, com adereços caracterizando personagens, frontalidade e diferentes formas corporais (bem dilatadas, diferentes planos); assistentes-videntes entrando em cena para colocar adereços e tirar (diferentes adereços); e a evidente alusão a olhos falsos, com olhos de papel desenhados com canetinha ou olhos-objeto que saltam da órbita com molas. Esta era a imagem que me habitava no começo do processo criativo e que foi, pouco a pouco, diluída, para novas surgirem. Percebe-se, no entanto, que fragmentos desta imagem se deslocaram para a tessitura cênica. A coralidade e a frontalidade estão presentes, e também o trabalho das assistentes-videntes.

III.

A Ação Física Representativa da Ação Dramática

A relação com o corpo é diferente para quem já nasceu cego e para quem se tornou depois de constituída a forma corporal. As atrizes que se tornaram cegas por doença (com dezessete ou depois de adulta) possuem uma plasticidade de movimentos maior. A moça que se tornou cega com sete anos e os que são cegos desde o berço, não possuem plasticidade de movimentos ampliada. Em se tratando da demanda de corpos vivos e quentes, a questão que se apresenta é: como dilatar (Barba, 1995)? Esta questão é subdividida em duas: a) não existe a referência visual; b) não são corpos acostumados a se mexer (entortar, deformar, vetorizar); são corpos que tendem a preservar a sua forma. A descrição de movimentos a partir da voz não funcionou. Partimos para a constituição de ações físicas representativas de personagens de fábulas - trabalhando com narrativas clássicas. Reproduzindo a estória, os atores incorporam as ações físicas dos personagens. Funcionou. Ao compreender a ação do personagem é possível desenhar o corpo. No entanto, a linguagem corporal permanece limitada à tipificação (como os gestos da Madrasta de Branca de Neve se admirando no espelho, por exemplo). Este tipo de produção se consolidou e foi impressa no espetáculo. Por exemplo, na cena proposta por Janaína Reis: Mônica chega em casa cansada do trabalho, reclamando do

pouco dinheiro e das contas para pagar. Enquanto procura uma solução, recebe uma visita inesperada, junto com a notícia de que recebeu uma herança. Esta cena foi enquadrada na radio-novela “A Herança”.

IV.

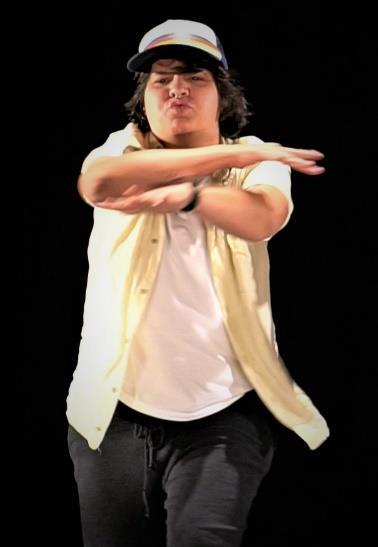

A Brincadeira com a Rádio

A brincadeira com a rádio acolhe uma oralidade bem desenhada. Talvez por estarem acostumados a assistir novelas e filmes dublados ou por veicularem o personagem a certa tipificação (como, por exemplo, o desenho sinuoso da voz de uma madrasta), o desenho vocal trazido pelos atores denotava a situação de representação. Os gestos representativos da ação dos personagens também foram bem acolhidos na brincadeira com a rádio. O publico assiste aos bastidores, ou seja, o que o contexto da rádio comporta também de ação física. Mas, para gerar poética, propomos uma justaposição de enquadramentos. Como? Dissociando contexto cênico da ação dramática (contexto diegético), criando outras camadas. O som das ações junto a objetos: o barulho dos passos com sapatos de salto, chave sacudindo, moedas sacudindo dentro do vidro, guardados sendo remexidos, folhas do bloco de notas. Fernanda procura, encontra, posiciona e utiliza cada objeto com velocidade e destreza incríveis. Este ato é performativo. Fernanda Oliveira reproduz com os sons as ações físicas da personagem Mônica; Janaína reproduz as falas. Trabalhamos o eixo extra-diegético, portanto, fissura entre enquadramento ficcional e cênico, situação dramática e cena. Jogamos com duas tessituras. A teatralidade surge e com ela a poética. O que extraímos de saber sobre este procedimento: a poética depende do jogo de enquadramentos; o diretor maneja o material trazido pelos atores e os reenquadra. O nome Radio Alecrim veio da canção: “Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado.... foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alecrim”. Os atores trouxeram as canções: Alecrim, Enunciação, A Banda e outras da MPB. Com elas criamos uma “bandinha maluca” – com percussões de panela, talher, forma de bolo. No final, o publico é convocado a cantar e dançar com eles, terminando em uma grande festa: “a cidade acordou”.

Fig. 1: “Bandinha maluca” de Quando Acordar a Cidade

Na Radio Alecrim foram introduzidas canções da época áurea da radio, nos anos 40 e 50. Fernanda Oliveira e Janaína Reis cantam Aquarela do Brasil e Bandeira Branca à capela. A radio é finalizada com Ave Maria, cantada por Janaína após o quadro Momento de Fé, outra estória trazida pelos atores. Com teor religioso, foi enquadrada como número da radio.

Inventamos outros quadros: O que é o que , Credo Que Sabor, Homem do Tempo, Beleza e Saúde, Momento do Patrocinador. Neste último, Janaína e Fernanda apresentam um aplicativo que lê os preços no supermercado e custa trinta mil reais, podendo ser financiado no Banco do Brasil com parcelas pagas em cinco anos. O quadro ganha teor crítico e irônico. A sinopse “andarilhos chegam a uma cidade adormecida para acordá-la” enquadrou todos os fragmentos, com a ajuda da Radio Alecrim, que supostamente os andarilhos montam. Suas narrativas também são para acordar a cidade. A sinopse é relativamente simples, mas, com certo valor metafórico, funciona como um gatilho para uma construção discursiva.

Fig. 2: Atores na Radio Alecrim em Quando Acordar a Cidade

A Radio Alecrim é bem humorada. Na radio-novela“A Morte há sobreposição das vozes da empresária gananciosa (Ana Maria Botelho) com as vezes da sua filha e da sua mãe (José Carlos). A artificialidade da construção dos quadros é revelada nos seus bastidores com a entrada e saída dos atores. As citações são abundantes. O humor no quadro do Homem do Tempo e de receitas Credo, Que Sabor são surpreendentes.

V.

A Ação Física Abstrata

Partimos para estimulos desconectados de qualquer narrativa; formas detectáveis através do tato, como “corpo de repolho”. E surgiram produções que, com Bya Braga (2007), poderíamos chamar de “ação física coral” ou “abstrata”. Restos da forma do repolho em um corpo que não cabe nesta representação, tornam a ação física plasticamente interessante. Este caminho nos exige a consciência das operações implicadas na composição da linguagem cênica, através da mistura de materiais que não se encaixam em uma narrativa linear, não estão ao seu serviço, mas, por encontro, acaso, choque, mistura, vem a criar uma terceira coisa.

O que extraímos de saber sobre este procedimento: a constituição de um jogo de enquadramento ultrapassa o sentido da ação – portando-a, mas não se limitando a esta. Para que porte o sentido de ação, é necessário um deslocamento pela tessitura da cena e seus tempos – até encontrarmos o lugar onde aquela forma possa fazer alusão a um sentido, ao mesmo tempo que dele escape, gerando o efeito de ação física coral (a forma portando saídas para cadeias de associação distintas).

VI.

A Ação Primária

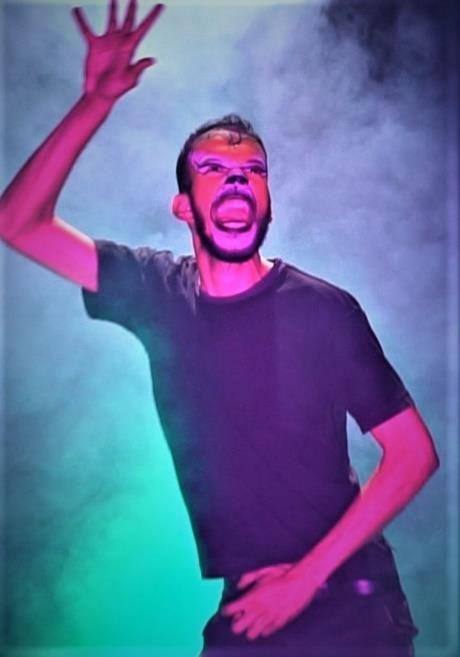

Trabalhamos o treinamento com ações primárias. Em busca do aumento do tônus, utilizamos “empurrar o ar” (Arruda, 2019). E em busca de um engajamento na ação física, utilizamos a fala interna (Arruda, 2019). A fala interna articula-se a um imaginário (sentido), promovendo o engajamento e apresentando resultado em termos de tônus. Munidos desta prática pré-expressiva para a abertura de repertório corporal, criamos uma partitura física para a abertura do espetáculo. Reunidos em um coro, no centro do palco, os atores brandam em uníssono um poema.

QUERO ACORDAR A CIDADE! QUERO ACORDAR AS CIDADES QUE DORMEM NOS HOMENS! E DEPOIS ACENDÊ-AS TODAS! COM LUZES E SOMBRAS, RISOS RUÍDOS E SUSSURROS, CHEIROS E CALORES, VENTOS E DORES.... ALEGRIAS. E PAIXÕES. E QUE TUDO DURE UM MINUTO. QUE SEJA UMA CENTELHA, UM BRILHO, UM TOQUE, UM AVISO, UMA LEMBRANÇA.

Fig. 3: Coro no início de Quando Acordar a Cidade

O poema, criado pela atriz Ana Maria Botelho, foi introduzido no processo de criação a partir da solicitação de narrativas. Ele se comporta, no enquadre imaginário que dá unidade à obra, como um manifesto dos andarilhos que chegam para acordar mais uma cidade. As falas externas do poema assumem, em relação à linguagem dos corpos, a mesma função da fala interna antes exercitada: estimular a dilatação das ações físicas.

Fig. 4: Ana Maria Botelho e Antonio Fadine no início de Quando Acordar a Cidade

Diz a rubrica:

As mãos espalmadas sobem em direção ao céu. Mãos cobrem o rosto. Mãos cobrem os lábios. Caem na gargalhada e logo depois tapam os ouvidos. Reproduzem um ruído compriiiiiiiiiidoooooo. A mão no peito como se recebessem uma estaca no

coração, a boca aberta em um susto.... E com os braços abertos em um grande “V”. Braços cruzados em frente ao peito. Novamente o dedo em riste, o punho fechado com o braço para cima.

Percebemos outras ações primárias que poderíam ser úteis. Empurrar” não o ar, mas o outro, funcionou como uma introdução para a qualidade física “solto”. Eles se divertiam um bocado empurrando. Em seguida, introduzimo o “torto”; “torto” e “solto” ao mesmo tempo e, também, o estudo de vetores de movimento para chegar ao “torto.” Imediatamente as formas se tornaram extra-cotidianas; surgia uma linguagem corporal interessante.

VII.

Encaixes, toque e modelagem

Experimentamos encaixes dos corpos: em duplas, em vários planos, em trios. E o toque nos corpos (em nós videntes), para reconhecerem a forma e a reproduzirem. Também a modelagem: criar esculturas no corpo do outro. Estes são procedimentos que se apresentaram como um caminho para a extra-cotidianidade aparecer.

VIII.

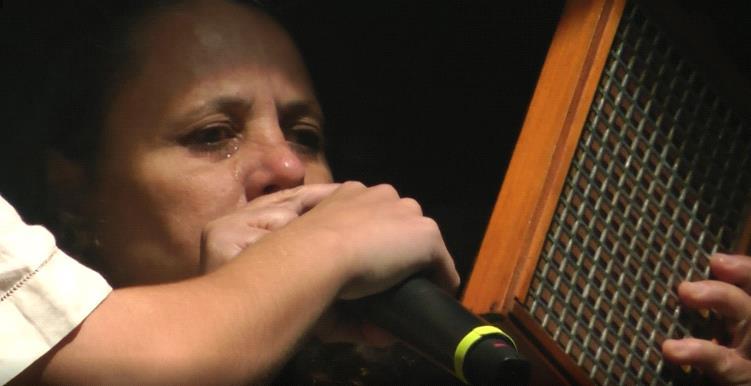

A performatividade dos materiais

Houve um momento em que precisei escolher, sequenciar e enquadrar as estórias que o elenco trouxe. Algumas híbridas, misturavam ficção e realidade; outras mais próximas da fição, outras extraídas de cada realidade; outras misturando e alternando os dois contextos. As ficcionalizadas traziam um registro vocal que me lembrava a dublagem e foram enquadradas como radio-novelas. As estórias reais foram enquadradas como testemunhos. Dois testemunhos foram produzidos na experiência do toque em folhas secas, água e espuma. A ideia era alterar o modo de enunciação das falas. A sensação do toque mudaria a forma de falar – pensei eu – quebrando com uma oralidade que me parecia artificial. Mas os materiais foram incluídos nas estórias cujas memórias suscitaram. Foi assim que Antônio Fadine trouxe um dos fragmentos do espetáculo que mais mobiliza a plateia: em terceira pessoa, ele conta a história de um bebê que esbarrava nos móveis enquanto engatinhava (e por causa disso sua mãe o levou ao médico e descobriu que era cego). Quando creceu um pouco o menino seguia os garotos da mesma idade que saiam

da escola, até que ganhou a oportunidade de estudar. Estudou, trabalhou, casou, constituiu uma família. No final, ele revela que o menino é ele. Foi o toque com as folhas secas, água e sabão que suscitou a memória de Fadine para trazer esta história para o processo criativo: a mãe lavando roupa, ele caminhando nos campos de sua cidade natal.

Fig. 5. Ana Maria Botelho manipulando materiais em ensaio de Quando Acordar a Cidade

IX.

Uma “Cena Muda” que ganhou voz

Diante da proposta de criar narrativas deixando que o toque em materiais plasticos (folhas secas, espuma, água) interferisse nas ações vocais, Francielly Almeida me pediu para realizar uma “cena muda”. Embuida pelo imaginário de uma relação amorosa, ela encenou ações físicas enquadradas pela relação da "garota apaixonada" com o seu namorado. Nesta cena apareceu um resíduo do treinamento corporal anterior – a qualidade “solto e torto”, junto com os caminhos que os atores exploraram através dos encaixes e variações de plano. Para acentuar o caráter lúdico da cena, jogar com os enquadramentos e imprimir narratividade, coloquei três atrizes nos microfones narrando as ações de Francielly enquanto ela manipula objetos que trazem a alusão a estas ações: o secador de cabelo no momento da ventania, as folhas secas para o barulho dos passos, a água para a chuva.

Fig. 6: Francielly de Oliveira em Quando Acordar a Cidade

X.

Imobilidade e Frontalidade

Já tinhamos explorado a frontalidade na montagem de Vestido de Noiva e outros trabalhos da Cia Poéticas. A cultura do Pós-dramático referencia arranjos corporais bastante diversos e um deles é quando o ator se faz quadro. Figura imóvel, exposta frontalmente, adquire força poética intensa. No primeiro ato de Quando Acordar a Cidade utilizamos esta força. Os atores seguram objetos antigos, parte de sua estória de vida, e se apresentam através deles. Estes nove atores imóveis posicionados frontalmente, contando as estórias dos seus objetos e um fragmento de suas vidas, considero um arranjo bem sucedido.

Fig. 7: Janaína Reis e Ana Maria Botelho apresentando objetos em Quando Acordar a Cidade

Fig. 8: Telma Moraes apresentando o cubarítimo em Quando Acordar a Cidade

XI.

A Presença de Objetos-Memória

No Teatro Pós-dramático a performatividade entra como princípio de composição e isto nos liberta para criar com elementos advindos do contexto real dos atores.

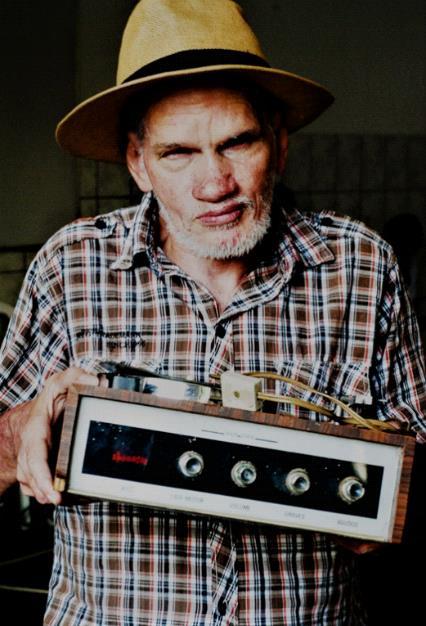

Fig. 9:Antonio Fadine apresentando uma sonata em Quando Acordar a Cidade

Eu havia pedido objetos para os atores trabalharem o enquadramentos das figuras dos andarilhos quando estão chegando à cidade. Através de flores, cordas, baldes, bonecas, plantas, sacos, malas, criaríamos figuras extra-cotidianas – era o que eu tinha em mente e por isso solicitei os objetos. Precisei faltar no ensaio e Lena Signorelli (co-diretora) filmou-os apresentando os objetos para que eu os assistisse. Eles trouxeram cubarítimo, sonata, cobertor, urso, pedaço de

osso extraído de uma cirurgia guardado em um vidrinho, guia de cachorro, bonecas e vestidos de criança. Quando assisti o vídeo, percebi que tínhamos uma cena. O que extraímos de saber deste procedimento: os arranjos contam com o acaso, o contingente, o engano, o erro – as produções “sem querer” precisam ser impressas. Eu pensei uma coisa, eles trouxeram outra. E isto “deu cena”.

Fig. 10: Os andarilhos chegando em uma cidade adormecida.

XII.

Deslocamentos “às cegas”

Cada ator, ao terminar de contar a estória do seu objeto, vira de costas e se desloca até uma cadeira posicionada no fundo da cena. O fato do publico ter ciência de que não enxergam faz parte do dispositivo cênico. Existe uma espectativa e também uma surpresa em relação aos deslocamentos. Estes deslocamentos são orientados através de cordas fixadas no chão com fita crepe preta. Os atores tiveram disponibilidade para o trabalho e acolheram as propostas, sempre expressando alegria. Diante de algo diferente, imediatamente se aventuravam. Assim, foi possível trabalharmos deslocamentos no espaço, sem bengala, através de cordas-guias que eles sentiam com os pés. Chegando ao ponto de correr, todos juntos, caoticamente. Trabalhei com Oswaldo Montenegro no grupo Os Menestréis em 1992 e lá éramos treinados para deslocamentos muito rápidos durante o blecaute. A orientação era dobrarmos os joelhos e colocarmos as mãos em frente ao rosto, espalmadas para fora, com o intuito de protegê-lo. Sem parar de mexê-las, avançávamos no escuro. Treinei este procedimento com o elenco de Quando Acordar a Cidade, provocando esbarrões das mãos que, amortecidos, transformam-se em encontros divertidos. Tornou-se

uma diversão avançar e esbarrar; ou avançar, perceber e desviar. Até o ponto de correrem, os nove juntos, pelo espaço.

XIII.

A Presença Performativida de Assistentes-Videntes

Nós conseguimos utilizar deslocamentos orientados por cordas. Esta prática poderia desenvolver-se mais, com mais cordas, com novas formas geométricas. Utilizamos também assistentes-videntes (como chamamos), servindo de guia para levar os atores de um canto a outro, a cada início de novo ato ou nova cena.

A figura das assistentes-vidente acabou por se revelar performativa. Os desenhos de seus movimentos - e a lida (em tempo real) com a tarefa de desloca-los com agilidade , foram incorporados no espetáculo como um contexto de bastidor (extra-diegético) revelado para a plateia – gerando poética. As assistentes-vidente Ana Paula Castro e Yasmin Toretta foram vestidas de menino

por nosso figurinista Antônio Apolinário, provocando uma leve articulação com o contexto diegético (leve e precária, que não se impõe de pronto e nem com clareza).

Fig. 11: Assistentes-videntes em ação.

XIV.

A Peformatividade dos Corpos

Se eu coloco Fernanda, cega, embaixo de um foco, em posição frontal para a plateia, configura-se uma cena performativa onde o que está em questão é o contexto real da atriz trabalhado cenicamente. Nove cegos brandando um poema a viva voz, têm força performática

que não encontro comumente, a não ser que a composição cênica seja enquadrada de forma que gere performatividade. A imagem dos corpos-suporte de ações físicas se porta como um dispositivo; porta vetores de movimento, enquadres, “formas para a leitura” que se tensionam, rompem, puxam, encontrando soluções provisórias, com pontas e fissuras que suscitam diferentes associações. Percebemos que um corpo “diferente”, este que tem a marca de uma especificidade como a deficiência, é tecido marcado por vincos que, por sua vez, funcionam como gatilho para estas associações – conduzindo o trabalho para o performativo. Assim, privilegiar estes corpos não é “adaptar para cegos”, mas incorporar as suas especificidades para que o eixo extradiegético funde o espetáculo como épico, privilegiando a elaboração posterior destas imagens na vida do espectador.

Fig. 12: Ensaio de Quando Acordar a Cidade no Instituto Luis Braille do Espírito Santo

Considero que isto aconteça também com não atores que tragam a marca de suas vidas estampadas no corpo, rosto, expressão do olhar. É cada vez mais comum o Teatro Pósdramático se valer de pessoas que se fazem poéticas pela singularidade. O treinamento atoral de jovens nas escolas ou em grupos tende a homogeneizar os corpos.

XV.

A Performatividade de uma “Cena de Platéia”

Fernanda Oliveira desce até a plateia e aborda os espectadores. Pergunta o nome de alguém, entra no facebook através do celular, descobre informações e revela. A ação se dá no instante presente. Ela trabalha com a dificuldade de realmente procurar no celular e o tempo que isto leva. O público espera até que ela encontre e revele as informações. Fernanda brinca, improvisa, tem sempre algo novo a dizer: “Eu poderia ser agente do FBI”. A ideia desta cena veio de um desejo de apropriação no espetáculo da própria personalidade de Fernanda e da surpresa que senti quando ela fez isso comigo. Eu não sabia que existiam tantos aplicativos e que os cegos eram capazes de dominar a internet e os meios de comunicação. Achei importante isto vir à tona durante o espetáculo.

Fig. 13: Fernanda Oliveira em cena de plateia

XV.

Algumas Considerações

O deficiente visual atuante no Cena Diversa aparece, para a sociedade, como aquele que usufrue, produz, e partilha bens simbólicos, como “qualquer vidente”, com uma destreza, potência e humor invejáveis; domínio da linguagem verbal; sensibilidade marcante para o ritmo e as sonoridades; voz para o canto à capela; força, forma e potência para a produção artística. Quando Acordar a Cidade é um espetáculo deste coletivo de cegos e sujeitos com baixa visão; criado a partir de suas estórias, características, desejos; imprimindo a sua relação com a vida e como esta é transmitida através de formas visuais e sonoras, eventos e atos.

O olhar sobre a poética da cena como algo que escapa ao discurso, nos autoriza a manejar o jogo de enquadramentos destes materiais na busca incessante da poética resultante de um dispositivo único e singular. As pesquisas desenvolvidas no Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e Cia Poética da Cena Contemporânea são a base dos desdobramentos metodológicos e novas sistematizações propostas para irmos de encontro a esta poética. Depois de quatorze anos pesquisando procedimentos para a construção da poética da cena teatral, o Cena Diversa se apresenta para mim como uma aposta, com a perspectiva de deslocar o campo de investigação para a função da arte enquanto dispositivo de subjetivação. Percebi que é preciso pensar com dedicação sobre o lugar de representação do teatro na vida destes sujeitos e as perspectivas de continuidade do seu fazer artístico, além das operações ou dispositivos necessários para que produzam discurso a partir da experiência e narratividade experimentada diante do outro-público.

Referências Bibliográficas.

ARRUDA, R. K. Da poética do ator: Teatro & Cinema. Vila Velha, SOCA, 2019. BARBA, Eugenio; SAVARASE, Nicola. A Arte Secreta do Ator. Dicionário de Antropologia Teatral. Campinas: Ed. Da UNICAMP, 1995 BRAGA, Bya. Ator de prova: questões para uma ação-física coral. IV Reunião Científica de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, 2007. BOGART, Anne. A Preparação do diretor: sete anos de ensaio sobre arte e teatro. São Paulo. Editora Martins Fontes, 2011. DUNKER, Christian. A Imagem entre o Olho e o Olhar. In: Sobre Arte e Psicanálise. São Paulo: Escuta, 2006, v.1, p. 14-29 SARRAZAC, Jean-Pierre. O Futuro do Drama. Porto: Ed. Campo das Letras, 2002. STANISLAVSKI, Constantin. A Criação de Um Papel. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

UBERSFELD, Anne. Para Ler o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2005. WISNIK, J. M. O som e o sentido, uma outra história da música. São Paulo: Companhia das Letras,1989.