7 minute read

Peformances Surdas: Algumas Considerações Sobre a Cena Diversa do Teatro Capixaba

Performances Surdas: Algumas considerações sobre a Cena Diversa do Teatro Capixaba

Pedro Henrique Witchs

Advertisement

Para que servem as mãos? — Monólogo das mãos, de Giuseppe Ghiaroni.

Começo este texto com o questionamento que registra o início do famoso Monólogo das mãos, de Ghiaroni, com intenção de demarcar o lugar das línguas de sinais quando pensamos na relação entre surdez e artes. Meu objetivo aqui é fazer alguns breves comentários sobre essa relação, tomando como foco o teatro e tendo, como base, o projeto Cena Diversa do Teatro Capixaba. Antes, contudo, vale pontuar algumas articulações dos surdos com as artes de modo geral no decorrer da história. A experiência da surdez se relaciona com as artes desde a Antiguidade. Nos últimos volumes da História Natural, dedicados à mineralogia e a sua aplicação nas artes, Gaius Plinius Secundus — mais conhecido como Plínio, o velho — menciona o trabalho de Quintus Pedius. Nascido surdo em uma família de políticos romanos, Pedius teve uma educação voltada às artes e se tornou um notável pintor. Embora circulasse, na Roma antiga, a concepção aristotélica de linguagem que compreende a fala (phoné) como a materialização do pensamento (lógos), a condição social da família de Pedius lhe proporcionou algumas oportunidades que não estavam ao alcance dos surdos naquele contexto histórico. O fascínio intelectual pela surdez nos primórdios da Europa moderna, contudo, possibilitou outras condições aos surdos. Veem-se os primeiros empreendimentos educacionais voltados a pessoas surdas e o nascimento da escolarização de surdos. Nesse período, de acordo com Sergio Lulkin (2000), tem-se início a tradição das mostras públicas, que consistiam na demonstração do conhecimento de alunos surdos para uma plateia de ouvintes, normalmente com comemorações, com produções artísticas. Considerando esse elemento destacado da história da educação de surdos, o autor explica:

Os estudantes “artistas” reúnem-se nas igrejas, associações e escolas especiais, onde algum “dedicado” educador ouvinte investe tempo e conhecimento para que um resultado possa ser mostrado publicamente. Da mesma forma, em vários encontros científicos que abordam a educação de

surdos (congressos, simpósios, seminários), há um momento dedicado à exibição da produção cultural: dança, pantomina, coral sinalizado teatro, folclore, etc. (LULKIN, 2000, p. 28)

Tais práticas, carregadas de aspectos artísticos, se transformam com o passar do tempo, adquirindo outras características. Nesse sentido, Adriana Somacal (2014) explica que, a partir do século XX, o teatro praticado por surdos adquiriu novas perspectivas. Se considerarmos que a língua de sinais se torna objeto de estudo da Linguística moderna em 1960, e que a perspectiva cultural para pensar a surdez emerge na segunda metade daquele século, é possível compreender que as formas de ser surdo e as atividades realizadas pelos surdos passam por uma significativa transformação. Nesse sentido, Somacal (2014) destaca o primeiro grupo com atores profissionais surdos, fundado na França em 1976, o Internationl Visual Theatre, coordenado pela atriz, diretora e escritora Emmanuelle Laborit — primeira surda a vencer o prêmio Molière em 1993. A autora também menciona outros famosos grupos de teatro surdo no cenário internacional como os estadunidenses National Theatre of the Deaf e Deaf West Theatre; sueco Tyst Teater; o norueguês Teater Manu; o grego The Theater of the Deaf of Greece; o japonês The Japanese Theatre of the Deaf. No cenário nacional, Somacal (2014) destaca o projeto Palavras Visíveis, do Grupo Moitará, e o Teatro Brasileiro Surdo, ambos no Rio de Janeiro; e a Companhia de Teatro Surdo Mãos Livres, no Pará. Nesse contexto, vale considerar o Grupo Signatores, coordenado por Somacal desde sua fundação em Porto Alegre no ano de 2010.

No mesmo ano, o Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos (GIPES), inicia uma grande pesquisa que buscou mapear a produção, a circulação e o consumo da cultura surda brasileira. A coordenadora do Grupo, Lodenir Karnopp (2013), aponta as principais características dessas produções culturais surdas. Dentre elas: “o uso de uma língua de sinais, o pertencimento a uma comunidade surda e o contato com pessoas ouvintes, sendo que esse contato linguístico e cultural pode proporcionar uma experiência bilíngue a essa comunidade” (KARNOPP, 2013, p. 411). Aqui, é fundamental destacar o grupo Corposinalizante, que produz, desde 2008, pesquisas e ações poéticas na língua brasileira de sinais (Libras). Nascido das práticas educativas para surdos promovidas pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Corposinalizante é responsável pelo Slam do Corpo. De acordo com Cibele Lucena (2017), o Slam do Corpo se constitui como a primeira batalha de poesias performadas em Libras e português no Brasil. Conforme a autora, essa batalha, que participa do circuito nacional e internacional de saraus e Slams, “escapando de forças

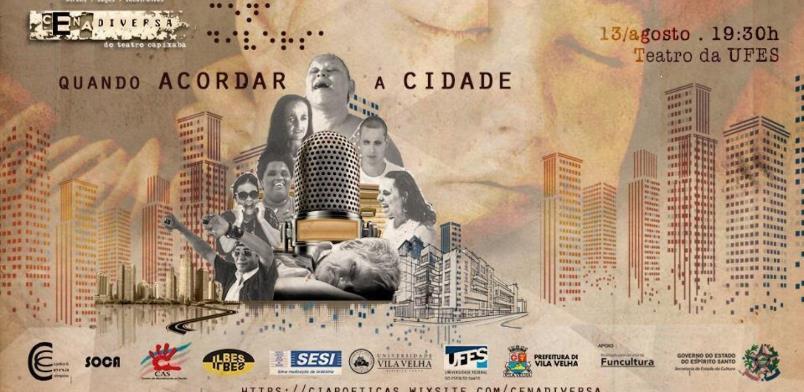

normativas e categorizantes, ao possibilitar ajustes e desajustes, o que nem sempre é fácil, entre os corpos e seus saberes, entre diferentes modos de língua e linguagem, é o que tem permitido acontecer um Beijo de Línguas” (LUCENA, 2017, p. 19). Diante dessa conjuntura artístico-cultural que envolve pessoas surdas e ouvintes, mas principalmente, língua de sinais, reitero a importância do projeto Cena Diversa do Teatro Capixaba — desenvolvido pela Cia Poéticas da Cena Contemporânea, sob a direção de Rejane Arruda — para a produção, circulação e consumo de performances surdas no Espírito Santo. Refiro-me a performances sem uma preocupação conceitual estrita, sobretudo por não ser um estudioso das Artes Cênicas. No entanto, como pesquisador da história da experiência da surdez, é oportuno reverenciar possibilidades outras de constituição da pessoa surda na Contemporaneidade. Como matriz experiência, desde o século XVIII, a surdez tem produzido formas de ser surdo a partir de práticas institucionais normalizadoras (WITCHS; LOPES, 2015). Entendo que a oportunidade de participar do Cena Diversa configura uma dessas possibilidades outras e que oferecem condições para uma transgressão da surdez e das formas de se relacionar com ela.

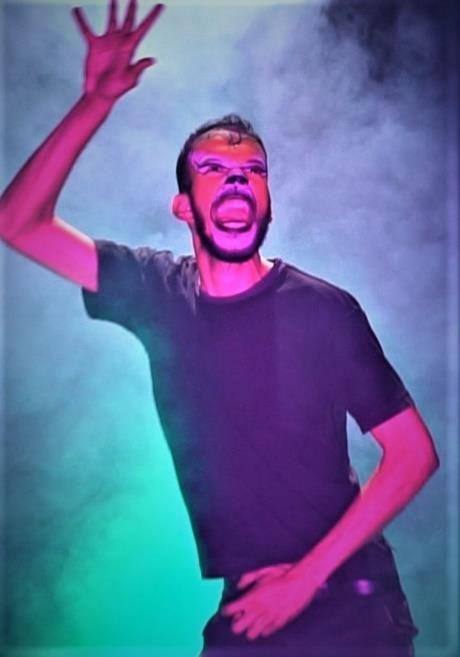

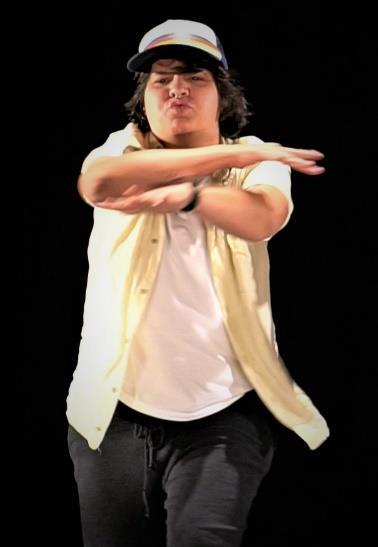

Explico isso a partir de duas ações proporcionadas pelo Cena Diversa que tive o privilégio de prestigiar. A primeira delas, foi a realização do Slam Corpo Grita, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Vitória. Na ocasião, surdos e ouvintes se uniram para criar beijos de língua como os mencionados por Lucena (2017). As apresentações foram feitas por estudantes surdos e ouvintes dos cursos de Letras Libras - Bacharelado em Tradução e Interpretação e de Licenciatura em Pedagogia da UFES, da Licenciatura em Teatro da Universidade Vila Velha (UVV), participantes do projeto Cena Diversa, professores, bem como intérpretes de língua de sinais da UFES e pessoas da comunidade. Dentre a diversidade de performances daquela noite, vale destacar a apresentação produzida em conjunto entre uma deficiente visual, uma surda e um ouvinte. A outra ação que quero destacar foi a Dramatização de Fábulas para Crianças Surdas e Ouvintes, no Teatro do SESI - Jardim da Penha, em Vitória. Nesta, estudantes de

Letras - Libras e Pedagogia da UFES, em uma parceria com o Cena Diversa, dramatizaram fábulas tendo a performance corporal como principal recurso da atuação. A atividade, em questão, teve inspiração na recente expressão da literatura surda chamada visual vernacular. Trata-se, conforme Danielle Ramos e Bruno Abrahão (2018, p. 63), de “uma forma estética performática e narrativa, produzida a partir das línguas de sinais, mas que, propositalmente, usa poucos sinais padronizados — e, por vezes, nenhum”. A visual vernacular, segundo os autores, pode ter a sua estrutura mesclada com elementos e estratégias de linguagens

cinematográficas, poesia, teatro, mímica e dança. Em especial, ressalto a importância que essa atividade teve para o desenvolvimento da corporeidade em estudantes de tradução e interpretação de língua de sinais. Minha intenção, com este breve texto, foi pontuar algumas, poucas talvez, considerações a respeito desse encontro possível entre surdez, língua de sinais e as artes performáticas no contexto específico do Espírito Santo. Entendo que esse encontro tem sido frutífero no sentido de oportunizar outras formas de se relacionar com a surdez, os surdos e a língua de sinais, em especial, através do teatro e da poesia. Além disso, ouso afirmar que o projeto, ainda que talvez esse não fosse seu principal objetivo, causou reverberações culturais significativas nas formas surdas e ouvintes de ser (ou não) capixaba.

Referências bibliográficas

LULKIN, Sergio Andrés. O silêncio disciplinado: a invenção dos surdos a partir de representações ouvintes. 2000. 112 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.

KARNOPP, Lodenir Becker. Produções culturais em língua brasileira de sinais (Libras). Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 48, n. 3, p. 407-413, jul./set. 2013.

LUCENA, Cibele Toledo. Beijo de línguas - quando o poeta surdo e o poeta ouvinte se encontram. 2017. 154 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.

RAMOS, Danielle Cristina Mendes Pereira; ABRAHÃO, Bruno. Literatura surda e contemporaneidade: contribuições para o estudo da visual vernacular. Pensares em Revista, São Gonçalo, n. 2, p. 56-75, 2018.

SOMACAL, Adriana de Moura. Memória na ponta dos dedos: sistematização de práticas de teatro com surdos. 2014. 128 f. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) – Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.

WITCHS, Pedro Henrique; LOPES, Maura Corcini. Surdez como matriz de experiência. Revista Espaço, Rio de Janeiro, n. 43, p. 31-47, 2015.