30 minute read

Educação inclusiva no ensino superior: Práticas políticas de aprendizagens

Suely Lima da Silva Maria Riziane Costa Prates

Advertisement

Inclusão em Redes de Conversações

A Educação inclusiva vem ocupando lugar de destaque na Universidade, a partir de práticas pautadas em estudos e diretrizes, como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e bases da Educação nacional – LDB nº 9.394/1996 que assegura o atendimento aos educandos com necessidades especiais e a Lei nº 10.098/2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. Tais legislações de amparo aos estudantes com necessidades educacionais especiais (NEE) vem obrigando a Universidade a se repensar para dar suporte às transformações sociais deste momento histórico. Garantir que todos tenham acesso ao ensino superior é um avanço que demonstra que este, deixou de ser direcionado a uma minoria da população brasileira. Esse movimento tem provocado mudanças na relação entre os estudantes com deficiência e a busca pelo conhecimento, bem como a problematização do reconhecimento e respeito à diversidade humana.

Vale ressaltar que há estudantes que necessitam de procedimentos, recursos ou momentos mais específicos para participarem ativamente das atividades propostas. Independentemente da instituição de ensino, deve-se construir caminhos para a mudança no projeto de organização universitária e na prática pedagógica dos professores. Esse é o grande desafio da educação inclusiva, modificar as estruturas e promover acessibilidades e

composições. A nossa cultura tem uma experiência ainda pequena em relação à inclusão social, tendo que enfrentar a cada dia a ausência de políticas públicas inclusivas efetivas e a discriminação pela não aceitação do outro.

Por isso mesmo, sustento que não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como ato. [...] Esta emoção é o amor. O amor é a emoção que constitui o domínio de ações em que nossas interações recorrentes com o outro fazem do outro um legítimo outro na convivência. As interações

recorrentes no amor ampliam e estabilizam a convivência; as interações recorrentes na agressão interferem e rompem a convivência (MATURANA, 1998, p.22).

Se tomarmos o amor político de Maturana como atitude social, compreenderemos que todos tem direito ao acesso a um ensino superior de qualidade. Vale pensar que a Educação Especial tem representado um desafio para o ensino superior e para a sociedade em geral, pois a ausência de políticas públicas que promovam uma efetiva educação inclusiva é evidente.

Por Educação Especial, compreende-se “a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 2013), redação dada pelo Art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 12.796, de 2013. A educação Especial é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e na educação superior, voltada para atender, em qualquer dos níveis educacionais, às pessoas com dificuldades físicas e/ou características psíquicas peculiares, denominadas: Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Deficiência Física, Deficiência Mental, Deficiências Múltiplas, Condutas Típicas do Comportamento e Altas Habilidades. A inclusão do estudante com necessidades especiais no ensino superior implica em adaptação e tomadas de medidas para acessibilidade na Universidade. É interessante notar que, “apenas 1,5 milhão - menos de 10% dos investimentos na educação foram destinados a programas de acesso e permanência no ensino superior das pessoas com tais necessidades” (BRASIL, 2001). De acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas- INEP no Censo da Educação Superior de 2009, o número de estudantes com deficiência matriculados na graduação era de 20.019, o que correspondia, na época, a 0,34% do total de estudantes. O Portal do INEP, Brasil (2012) aponta que, entre 2010 e 2011 houve um aumento de 5,7% nas matrículas dos estudantes na educação superior, principalmente nas instituições públicas. Em 2011 o Brasil superou a marca de 6,7 milhões de pessoas incluídas no Ensino Superior. O aumento dessas matrículas está vinculado, principalmente, à implementação da Lei 12.711/2012, Lei das Cotas do Governo Federal, que prevê além da reserva de vagas para estudantes com deficiências, a reserva para os estudantes de escolas públicas, os auto declarados pretos, pardos ou indígenas e os estudantes oriundos de famílias com renda igual

ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita. Essas iniciativas vem contribuindo para a inclusão no Ensino Superior. Trazemos, assim, para o debate, neste texto, os desafios da educação inclusiva no ensino superior, no sentido de compreendermos seus objetivos e características principais. Para atender a tais objetivos, aproximamo-nos do Núcleo de Acessibilidade - NACE da Universidade Vila Velha UVV, para identificarmos os desafios enfrentados na

implementação de uma educação inclusiva com estudantes e professores do ensino superior, partindo das seguintes questões de pesquisa: há políticas de inclusão no ensino superior? Como tais políticas se efetuam na Universidade por entre professores e alunos? Quais desafios se colocam por entre ensino, pesquisa, metodologias e aprendizagens nas aulas? Como se dá a formação dos alunos e professores a partir das deficiências, por uma educação inclusiva?

No desejo de enredamentos dos espaços e tempos de vivências dos alunos

“especiais”, e as perspectivas de uma educação inclusiva no Ensino Superior, buscamos composições realizadas no curso de pedagogia da UVV, pelos processos de ensino e aprendizagem; através dos olhares dos docentes e discentes e também conversas com

estudantes atendidos pelo Núcleo de Acessibilidade – NACE – UVV, nas suas experiências em sala de aula e durante o curso, em termos de acolhimento ou não em seus tempos diferenciais de aprendizagem e avaliação. Buscamos, ainda, encontros com alunos da

Universidade que convivem com colegas com deficiências em sala de aula, para

entendimento da atuação do núcleo e a inclusão na Universidade. Esses encontros foram sistematizados a partir da perspectiva metodológica das redes de conversações que, segundo Carvalho (2009, p.187), “[...] não acontece sem ser criada e sustentada pela participação ativa [...]”, ou seja, são redes que se tecem pelas vivências por entre Universidade, família, relações afetivas, etc. As redes de conversações apontam concepções de currículos enredados, sem neutralidade, como ato de comprometimento em penetrar a realidade do aluno, pelos envolvimentos e atravessamentos na constituição daquilo que é vivido/praticado, dando sentido aos fazeres no cotidiano educacional, a partir do currículo concebido e do currículo vivido (CARVALHO, 2009). Assim, os currículos concebidos como prescrições ou legislações, na sua inseparabilidade dos currículos vividos como saberes e fazeres na instituição educativa perpassam por relações de poder, enquanto interação e relação presente do ensinar e aprender como ações complexas e mais amplas.

As redes de conversações, entendidas como expansão da atividade do aprender e ensinar aparece, assim, como dimensão do saber e do fazer educativo nas produções curriculares. As conversações abrangem as trocas em sala de aula e as ultrapassagens de fronteiras de inovação curricular e expansão da produção de conhecimento que oportuniza ao aluno e ao corpo docente articularem relações entre conhecimento, experiência e vida. O currículo como redes de conversações, segundo Carvalho (2009), tem uma ação abrangente que envolve a escola, a família, a comunidade escolar, os órgãos gestores, o sistema político-administrativo, como forças que se relacionam pelos tecidos de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, constituindo mundos afetivos que buscam os possíveis da recriação de saberes, fazeres e afetos da/na educação. A partir dessas práticas, o currículo não pode ser visto como um espaço neutro, problemático ou de mediação, mas como espaço de possibilidades para a produção de aprendizagens, como lugar em que os indivíduos experimentam e compartilham ideias de forma coletiva articulando e entrelaçando saberes. É necessário pensar que as conversações e o currículo mudam à medida que nos envolvemos com eles, nesse sentido devemos explorar os acontecimentos vividos, como prática ética de se colocar nas relações entre as pessoas e nas relações consigo. Larrosa (2004, p.12-13) aponta que:

[...] nunca se sabe aonde uma conversa pode levar... uma conversa não é algo que se faça, mas algo no que se entra... e, ao entrar nela, pode-se ir aonde não havia sido previsto... e essa é a maravilha da conversa... que, nela, pode-se chegar e dizer o que não queria dizer, o que não sabia dizer, o que não poderia dizer... e, mais ainda, o valor de uma conversa não está no fato de que ao final se chegue ou não a um acordo... pelo contrario, uma conversa está cheia de diferenças... mantendo-as e não as dissolvendo... e mantido também as dúvidas, as perplexidades, as interrogações... e isso é o que a faz interessante... por isso uma conversa pode manter as diferenças até o final, porém cada vez mais afinadas, mais sensíveis, mais conscientes de si mesmas... por isso uma conversa não termina, simplesmente se interrompe... e muda para outra coisa.

Pelas conversas, redes de conversações e relações no cotidiano da Universidade, os currículos foram se enredando em modos de fazer educação sob uma constituição de um espaço de aceitação do outro na convivência. Nesse sentido, a nossa tentativa, foi problematizar os fazeres e saberes tecidos entre docentes e discentes na Universidade, pela análise das suas transformações em práticas inclusivas, acreditando que é preciso ampliar a visibilidade de tais práticas e programas de incentivo e inclusão.

Experiências Inclusivas: O Núcleo de Acessibilidade – NACE - UVV e os movimentos de aprendizagem dos alunos

A educação não acontece por meio de uma padronização, mas ao contrário, é necessário que a inclusão se faça a partir da experiência e do reconhecimento das diferenças. A participação de pessoas com deficiências em salas de aula pode ser uma contribuição para todos os alunos e para a educação, ao promover a reflexão sobre as práticas educacionais a partir das questões suscitadas no cotidiano da sala de aula, por uma educação cada vez mais inclusiva, como experiência.

[...] a experiência fala e obriga a falar, pois o ver, o dizer e o julgar são partes das operações de constituição do que é afetado. Diante dessa colocação vale observar que o sujeito e os seus registros e observações, são um conjunto de um todo, a partir das práticas que vem tornando possível tal constituição (LARROSA, 2002, p.186).

A experiência não é um lugar onde o sujeito guarda e expressa o sentido mais ou menos oculto de si mesmo, mas possibilidades de mudanças de modos de vida e formação, pela resistência a padrões e novas constituições de aprendizagem, o que pode se efetivar em inclusão.

A Inclusão, assim, caracteriza-se como um tema cada vez mais presente no Ensino Superior, e é com base nesses objetivos e a partir de uma exigência do Ministério da Educação - MEC, em termos de acessibilidade, que a Universidade Vila Velha criou o Núcleo de Acessibilidade – NACE, como política de inclusão e acessibilidade dos alunos com necessidades especiais. A criação do Núcleo de Acessibilidade – NACE - UVV aconteceu em 2016, sendo que as suas atividades somente tiveram início em abril de 2017. Este núcleo é composto por um Coordenador Geral, uma Pedagoga, uma Psicóloga e uma Psicopedagoga. Juntas, elas desenvolvem e realizam um trabalho multidisciplinar de acordo com as especificidades de cada estudante. Esse processo se dá através de entrevistas com o aluno e sua família, nas quais ambos são ouvidos em tempos individuais e coletivos. O NACE tem como propósito incluir os alunos na instituição e proporcioná-los melhor desempenho acadêmico. Os alunos com alguma necessidade educacional especial, ao ingressar na Universidade Vila Velha, devem protocolar no Núcleo de atendimento ao aluno, uma solicitação de atendimento educacional especializado, conforme sua necessidade e demanda. O núcleo, a partir da entrevista com esses alunos e familiares, atua para orientar estratégias

pedagógicas em sala de aula e na aplicação das provas bimestrais, podendo a avaliação, variar, no formato e no tempo, com provas escritas, orais, com ledores, e em um tempo ampliado, quando for o caso. Se o aluno acha que o tempo de aula para fazer a prova é pouco, o núcleo possibilita um tempo ampliado. Com isso, se o aluno tem deficiência visual ou dislexia, por exemplo, a utilização de textos e as provas são ampliadas, se o aluno tem déficit de atenção, a prova é elaborada de maneira mais objetiva e clara, com textos mais curtos para favorecer a compreensão, e também recursos para adaptação de espaços físicos, mobiliário e equipamentos que permita o acesso de alunos com deficiência física. Após entrevistas com os alunos e familiares, o núcleo elabora um parecer e informa aos professores e coordenação dos cursos as necessidades daquele aluno, orientando aos professores os modos de elaboração de uma avaliação escrita que atenda às necessidades daquele aluno específico. O NACE possui, ainda, uma função importantíssima que é trabalhar com todos os cursos e professores da Universidade Vila Velha- UVV, uma perspectiva de educação inclusiva, na tentativa de problematizar os modos de inclusão e uma educação como diferença. Esse núcleo promoveu uma formação de professores para todos os professores da UVV por meio online, no segundo semestre de 2017, afirmando a perspectiva de Maturana (1998), de pensar o outro como legítimo nas relações, afirmando a força da diversidade e da diferença na composição. O trabalho da Universidade com uma educação inclusiva vem quebrando as barreiras no processo de ensino e aprendizagem, utilizando novas tecnologias, investindo na formação do professor, na utilização de currículos e metodologias flexíveis, levando em conta a singularidade de cada estudante, respeitando seus interesses e potencialidades. A convivência com a diversidade humana favorece a construção de novas relações e experiências tão indispensáveis e fundamentais na formação contemporânea humana e no desenvolvimento dos professores, profissionais e alunos, ampliando para eles a compreensão dos conceitos de direito de aprendizagem e inclusão. Assim, partimos para uma conversa com alguns alunos (as) que frequentam ou frequentaram a Universidade Vila Velha, para saber como acontece o atendimento do NACE e como é a relação desses alunos com a aprendizagem e com a própria Universidade.

Conversa com o aluno “A”

O aluno “A” é do Curso de Direito, está no 2º Período, entrou no ano de 2017 na UVV, tem 21 anos e relata que sempre estudou em uma escola particular de Vila Velha, e fala que quando entrou na Universidade de Vila Velha não entrou como “aluno deficiente” concorreu à vaga normal. Quando fez o processo seletivo para iniciar no curso de direito, ele colocou que não precisava de adaptação para se adequar ao curso, ele conhece o Núcleo de Acessibilidade da UVV e ficou sabendo através do tratamento que faz, com uma psicopedagoga que o encaminhou para procurar o atendimento especializado na Universidade. Ele buscou o NACE e é atendido na realização das provas com ledor e escriba, pela demora na leitura e escrita, devido a uma paralisia dos membros de um lado do corpo ao nascer. A paralisia, junto à dislexia, ocasiona, na sua escrita, erros gramaticais que, segundo ele, pelo parecer do NACE, possibilitou a correção dos professores, mas a não consideração em termos de pontuação.

A partir dessas considerações, a prova é transcrita para mim e eu tenho um pouco de tempo a mais também, para fazer a prova. Exemplo: se na sala de aula eu tinha uma hora, no NACE, eu tenho uma hora e meia ou mais, dependendo da prova (Aluno A).

Quando o “A” ingressou na Universidade, a psicopedagoga dele, juntamente com os coordenadores do Curso de direito, chegaram ao entendimento de que ele precisava de um atendimento especial, e, assim, buscaram o Núcleo de Acessibilidade – NACE da

Universidade Vila Velha – UVV. “A” narra sua trajetória e experiências com o NACE:

As provas são iguais, mesmo conteúdos como todos, não muda nada de fonte, tamanho de letra, tudo normal, e relacionado ao NACE, toda vez que tem um problema ou algo que precisa ser resolvido relacionado à minha deficiência, eles atendem com relação à adaptação, e o atendimento não é demorado. Por exemplo, coloco que eu solicitei algo por e-mail, imediatamente eles marcam para conversar comigo, e o NACE atende às minhas necessidades, e na UVV parece que é Lei ter acessibilidade, pois no prédio branco, no qual eu estudo, é acessível de todas as formas, quanto para mim quanto para as outras pessoas com deficiências, fora os morros que são bem puxados, mas dá para levar e não tenho dificuldade, e se não tiver rampa o prédio nem fica em funcionamento, isso é Lei e eu gosto de estudar na UVV por motivo de proximidade da minha moradia na Praia de Itapoã. Meu relacionamento com a turma e com os professores é bem bacana, legal e tranquilo. Não tem diferença nenhuma, o tratamento é normal, a minha deficiência não atrapalha em nada, porém eu demoro um pouco para aprender e levar ao entendimento. Eu tive lesão no cérebro do lado esquerdo logo que eu nasci e os médicos não sabem o porquê e o que houve, eu tive parada respiratória. É raro você ver uma pessoa com deficiência transitar na Universidade, somos iguais ratos, estamos lá, mas se ninguém procurar, ninguém irá ver.

A educação, como apontado pelo aluno “A”, é um caminho para o pleno desenvolvimento humano, no sentido do respeito à diversidade, eliminando as barreiras e superando as limitações. É preciso cuidar de cada pessoa que ingressa na Universidade, a partir de um trabalho para a cidadania, na qualificação dos estudos, no traçado de educação que seja para todos, direito. Esse processo é concretizado por meio das políticas de acessibilidade que fortalecem a diferença. Segundo Kastrup (2004, p.20), “o problema da aprendizagem tem sido apontado na escola, por estar diretamente colocado como atenção requerida do estudante aos processos em sala de aula”. Quando um aluno “não aprende”, geralmente é encaminhado a um processo de terapia para aumentar a sua capacidade de atenção para se adequar à escola e realizar as tarefas, nas quais vem prevalecendo um domínio e entendimento que trabalha o controle e comportamento, voltados para a realização de tarefas. Kastrup (2004, p.21) chama a atenção ainda para o fato de que “é curioso notar que o distraído é alguém extremamente concentrado, que não é meramente desatento, mas cuja atenção se encontra em outro lugar nos processos da aprendizagem inventiva”. A partir dessa perspectiva, é importante a busca de uma relação entre atenção e aprendizagem, que envolve um lugar de conceito produzido na dimensão coletiva. Não se pode reduzir o processo aprendente ao ato da atenção, mas enquanto ato de tornar algo claro que habita em nós, como um modo de conhecer e tratar a experiência humana a partir do seu caráter de atividade mutável e fluida.

Conversa com ex - aluna “S”

Ex- aluna da UVV, “S” fez o curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. Ela é Cadeirante e aponta que a inclusão é quando uma instituição ou qualquer lugar recebe as pessoas de igual maneira, sem discriminação e barreiras. “S” questiona: o que seria inclusão? Efetivar a matricula e começar o curso?

Existia alguns pontos de acessibilidade que era o prédio rosa com rampa e salas térreas, elevador na biblioteca, agora, quanto à acessibilidade no interior da UVV, é preciso trabalhar melhor isso, no que se refere ao chegar ao topo da universidade, pois é um local com muito morro, impossibilitando que um deficiente que se movimenta com cadeira de rodas, alcance sozinho esse lugar (ex-aluna “S”).

Na época em que a ex-aluna “S” frequentou a Universidade, não existia o Núcleo de Acessibilidade. A sua relação enquanto aluna com deficiência, era tranquila com os colegas e professores. Não havia distinção no aprendizado. Ela conta que não teve dificuldade alguma em se relacionar com ninguém, todos trocavam experiência, interagiam e se colocavam à disposição para ajudar de todas as formas, afirma que a Universidade Vila Velha sempre se constituiu em um ambiente acolhedor.

Conversa com a aluna “T”

A aluna “T”, cursista do sétimo período de pedagogia na UVV no ano de 2018, ao pensar o termo “inclusão”, aponta que há coisas que precisam mudar. Diz que muito é falado

sobre inclusão, mas pouco realmente é feito.

Vemos que ainda existem estruturas, locais que não são adaptados para receber as pessoas com necessidades especiais. As pessoas também precisam ter um pensamento menos preconceituoso e perceber as potências, pois vejo que há pessoas que ainda não sabem conviver harmoniosamente com os demais, e acham que são superiores por não serem deficientes e não terem nenhuma necessidade especial (aluna “T”). A aluna “T” sempre teve contato com pessoas com deficiência. Ela conta que

namorou um rapaz que usava cadeiras de rodas, e no período que estavam

juntos as dificuldades dele eram as dela também, pincipalmente quando saíam e encontravam lugares que não estavam preparados para receber essas pessoas. Lembra que, nas ruas, as barreiras eram constantes e a maior dificuldade eram as pessoas com pensamentos preconceituosos.

A Universidade tem avançado no sentido de atender às demandas das pessoas com deficiência. Na sala de aula, no meu ponto de vista, relativamente acontece a inclusão. Vejo que ainda existe muito hipocrisia por parte das pessoas, não digo só no ensino superior, mas durante toda a educação básica, por exemplo, quando um autista começa a "bagunçar" demais e é convidado a dar uma volta pela escola com a estagiária para acalmar, ou dependendo, passa mais tempo na sala de educação especial do que na própria sala de aula. Acredito na transformação e mudança da Universidade em relação a isso, pois a gente percebe uma preocupação em atender todas as pessoas, nas suas singularidades (aluna “T”). Essas colocações indicam que é preciso formação e quebra de paradigmas, pois ainda há muito preconceito enraizado. A Universidade é um ambiente repleto de singularidades e potencialidades. Ao conviver nesses ambientes, todas as pessoas, deficientes ou não, mostram aos demais que são capazes de aprender, conviver e buscar novos mundos.

Conversa com a aluna “B”

“B” aponta que a “inclusão” está intrinsecamente ligada ao reconhecimento do outro, das especificidades do outro e das potencialidades do outro, pois incluir consiste em uma atitude política na qual percebemos que a nossa existência só é possível se estiver ligada à existência do outro, ao mesmo tempo em que compreendemos que o outro é diferente de nós, mas que nossas diferenças se complementam. “B” tem contato com pessoas com

deficiência e ela é uma aluna com deficiência. Tem perda total de visão em um olho e um alto grau de miopia no outro olho. “B” aponta que:

A experiência de se relacionar com pessoas que possuem especificidades mais visíveis é sempre um desafio porque você precisa se adaptar ao sujeito sem que isso se torne algo anormal ao ponto de desqualificar a pessoa, ao mesmo tempo é enriquecedor porque você passa a se conhecer na medida em que vai se envolvendo com os outros. Você passa a enxergar e experimentar o mundo de uma maneira mais sensível, mais solidária. O avanço inclusivo na Universidade é atendido pela inclusão social de pessoas com deficiências e é um processo, e como todo processo, demanda tempo, investimento e experimentações, então não é possível dizer objetiva e definitivamente que tal processo se estabeleceu de modo satisfatório, mas posso concluir baseada em minha percepção, que já avançamos muito enquanto sociedade, porém, ainda temos muito em que avançar. Se analisarmos o número de pessoas com deficiência que se formavam no ensino superior a 10 anos comparando ao número das que se formam atualmente, percebemos um salto. Isso indica que o processo está acontecendo, ainda que de forma lenta.

Na sala de aula há uma tentativa de fazer com que a inclusão aconteça de uma forma natural e efetiva, mas sendo uma tentativa, muitas vezes enquanto grupo, nós falhamos ao ignorarmos a importância de se incluir. Isso ocorre por meio dos recursos materiais adaptados que são disponibilizados, os processos relacionais que são estabelecidos de modo a considerar as necessidades e a importância do indivíduo. Sem dúvidas, a transformação e mudança com a chegada das pessoas com deficiência é que vai desencadear um processo de mudança da qual as Universidades ainda carecem, no que tange à acessibilidade e inclusão. Ao conviver com uma pessoa com deficiência nunca estamos preparados, até que estejamos envolvidos na situação propriamente dita. Eu busco me sensibilizar com o outro por meio do conhecimento sobre a especificidade que um determinado indivíduo traz consigo.

A Universidade é um ambiente em que para se construir uma inclusão, pressupõe reconhecer o outro como legítimo, e isto não acontece por meio de marcos legais ou imposição social, mas por meio de uma conscientização desencadeada pelo conhecimento. Se considerarmos a Universidades como ambiente de produção, transformação e consumo de conhecimento, então, diria que sim, que a Universidade consiste em um ambiente propício para a construção de atitudes políticas inclusivas.

Algumas políticas de inclusão têm contribuído para a superação das desigualdades sociais. Desse modo, a atuação do NACE - UVV, enquanto política de inclusão e acessibilidade se faz importante nesse cenário da sociedade atual que, por vezes, domina uma ideia ou definição fixa de uma realidade, um modelo de escola, de aprendizagem, de

currículo, que precisa ser quebrada pela interdisciplinaridade e pelas relações inclusivas. Como afirmam Salgado e Souza (2016, p.13): “[...] na educação inclusiva existem processos de enfrentamento do problema da inclusão/exclusão e acolhimento, a partir dos princípios da interdisciplinaridade e atitude do educar que propõe uma aprendizagem com a diferença”. Segundo Carvalho (2009), é preciso indagar o currículo, enquanto interação do desejo dos alunos em relação aos objetivos e o processo avaliativo educacional. O que o Núcleo de Acessibilidade – NACE – UVV tem apostado, é em um auxílio nos procedimentos de avaliação desses alunos, enquanto tentativa de igualdade de direitos, perante os demais alunos da Universidade.

Algumas questões são pertinentes nesse movimento: se aceitamos tantas coisas impostas pela sociedade porque não aceitarmos a diferença? Por que não aceitarmos e respeitarmos as pessoas como elas são? É necessário o reconhecimento da alteridade apontada por Maturana (1998), enquanto reconhecimento do outro como legítimo nas relações. As políticas de ingresso e permanência de pessoas com necessidades educativas especiais no ensino superior da Universidade de Vila Velha- UVV se coloca, assim, como possibilidade do reconhecimento desse outro como legítimo nas relações. Entendemos e compreendemos, assim, a Inclusão na Universidade como processo atitudinal em que professores e estudantes se colocam abertos à composição com o diverso, o estranho, o diferente, abertos a outras possibilidades de experiência.

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça (LARROSA, 2002, p.21).

Produzir educação como experiência exige criar realidades que potencializam a vida como força de existência, pelos sentidos atribuídos aos processos de aprendizagem. Não basta dizer que somos iguais, afinal, não somos iguais, somos diferentes. Importa a igualdade de direitos de entrada, permanência e sucesso na Universidade. Isso é inclusão. Quando falamos em inclusão como experiência, é preciso compreender que, a cada novo aluno, há uma nova perspectiva e nesse sentido, os sujeitos da educação tem que estarem dispostos a encarar essa problemática, sabendo que não há respostas prontas, que é um processo, no qual as relações pedagógicas se constroem, enquanto experiência.

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma

experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do tempo (LARROSA, 2002, p. 143).

Desse modo, a relação da experiência perpassa por uma paixão ou lógica de ação tecida pela possibilidade de encontro com o que é estranho e diferente, em que algo acontece e transforma o modo de relação com o conhecimento, com o outro, consigo e com a vida de uma maneira singular.

Relato de uma professora do curso de Pedagogaia da Universidade: perspectivas inclusivas

Falar de docência do ponto de vista da organização do trabalho pedagógico é pensar a educação inclusiva como possibilidades de criar condição para que todos os alunos, crianças e adolescentes avancem no percurso de aprendizagem, isso exige a organização das experiências curriculares para atenderem essas amplas variedades dos modos aprender. A educação inclusiva se trata, objetivamente, de entrar em relação e produção com todas as formas de aprendizagem possíveis que são e estão colocadas nas escolas. Bom, desde 1996 tenho trabalhado com crianças da Educação especial na educação regular. Nessa década de 1990 já trabalhava com crianças especificamente com deficiência mental e com Síndrome Down. Há cinco, seis anos tenho tido experiência com Crianças autistas com maior regularidade nas turmas que leciono. Essas experiências, tem sido muito desafiadoras.

Todas as crianças autistas, com as quais trabalhei, mais ou menos oito crianças, eram muito diferentes entre si e com percursos de aprendizagem muito diferentes. Tem uma parte da docência efetivamente, que sou convocada, a estabelecer uma relação de aprendizagem muito difícil e muito desafiadora. É no encontro com as crianças que consigo aprender os modos como elas aprendem e também criar modos de ensino e possibilidades metodológicas para que essa aprendizagem avance.

As crianças nos forçam a pensar e a entender nossas experiências docentes. Especialmente tenho me preocupado com as aprendizagens e as práticas de linguagens, como elas praticam linguagem, como elas produzem modo expressivo, pela linguagem, como registram suas ideias, ainda que seja expressão, ideias, sorriso, olhares ao movimento corporal em uma alegria inusitada, porque as crianças tetraplégicas, por exemplo, que a gente trabalha, nem sempre o registro é objetivo.

Minha pesquisa como professora cotidiana da escola mesmo é compreender como as crianças produzem práticas de linguagens e quais as intervenções que são possíveis ou que eu sou capaz de produzir com essas experiências, para que elas se ampliem, para que essas crianças consigam se comunicar plenamente com outras crianças, que é outro desafio interessante, porque as crianças são bem acolhidas por outras.

Muitas vezes as crianças brincam juntas, produzem juntas, mas tem dificuldade de compreender que aquela criança aprende, mas aprende de modo singular e diferenciado, não tão perceptivo à primeira vista, então eu acho que é um desafio bem interessante que crianças se reconheçam como sujeitos de aprendizagem, pessoas que estão na escola capazes de aprender e aprendem coisas interessantes.

Hoje na UVV temos alguns desafios, temos uma professora Surda e alunos cadeirantes! O desafio é a sensibilidade do olhar e o desafio é lembrar da singularidade, como elas estão o tempo todo nos convocando. Outro desafio é o da comunicação com a professora surda, por exemplo. Quando a comunicação fica frágil, as pessoas não conseguem reconhecer que a fragilidade é pela própria condição do modo como a professora se comunica, então fica na exigência de uma comunicação dentro de um certo padrão. Quando o modo que ela se comunica é singular exigindo uma relação diferenciada.

De certa forma o Núcleo de Acessibilidade – NACE acolhe as solicitações e mexe com o Ensino Superior, com os professores e alunos aqui na Instituição, porque a questão que envolve e volta é sempre, porque as pessoas tem direito a esse acesso? Será que elas efetivamente e profissionalmente tem condição de exercer a profissão? Essa é uma questão que perpassa o imaginário dos professores. O NACE contribui para avançar nessa ideia de que as pessoas tem direito ao acesso e de se inserirem profissionalmente, com qualificação e não ficar fazendo só serviço sem exigência de uma graduação por exemplo. Isso mexe com a formação dos alunos, dos seus familiares, dos professores e isso tem contribuído para o avanço em termos dos sentidos de aprendizagem, do sentido da educação inclusiva.

Para incluir e não concluir...“Quando acordar a cidade”

Inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças, a inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças (Mantoan, 2011).

Incluir pode significar uma crença no outro. Acreditar não nas dificuldades de aprendizagem, mas no que a pessoa pode. A indiferença e o preconceito podem ser as maiores deficiências. Vale ressaltar que quando surge o primeiro aluno em uma cadeira de rodas, é que, de repente, os degraus tornam-se visíveis para todos, a partir do momento em que temos um aluno surdo, é que se torna necessário buscar os meios de comunicação alternativos e aprender a língua de sinais- LIBRAS; quando temos um aluno com deficiência visual, é que começamos a pensar como ele pode ter mais independência para se orientar e movimentar-se com segurança, ou que precisamos com urgência de livros em Braille, e se um aluno tem dificuldades de compreensão e comunicação e também necessita de auxílio para sua alimentação e higiene, temos de reconhecer a necessidade de apoio pedagógico e da presença de um acompanhante na escola. É assim que, a partir do ingresso de alunos com algum tipo de deficiência, na maioria das escolas, surge a necessidade de mudar atitudes, de eliminar as barreiras físicas através de reformas, de adquirir material pedagógico específico, de ter professores com formação especializada, enfim, de articular políticas públicas que atendam à diversidade. Na Universidade o processo não é diferente.

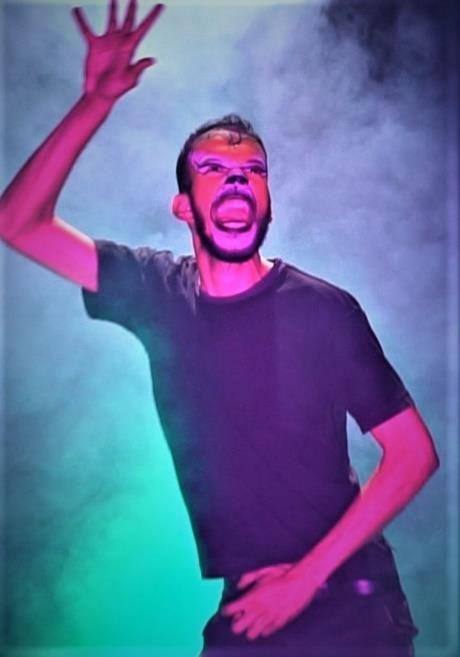

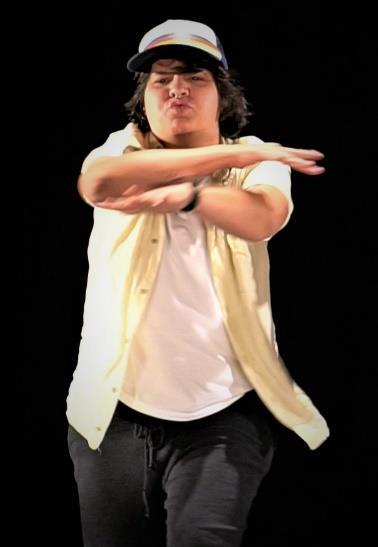

Experimentações a partir de trabalhos com a diferença, podem ajudar a produzir uma educação cada vez mais inclusiva e diversa. No movimento de escrita deste texto, professores e estudantes das graduações em pedagogia e artes cênicas da Universidade, tiveram a oportunidade de assistirem à peça do Projeto “Cena diversa”, intitulada: “Quando acordar a cidade” no dia treze de agosto de 2019, no teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), dirigida pela Professora Doutora arte-educadora Rejane Arruda. O elenco da peça é composto por atores deficientes visuais. Essa experiência proporcionou debates não só no teatro da UFES ao término da peça, mas continuou ressoando no debate acadêmico, pela necessidade de ampliação de políticas inclusivas de educação e vida. A peça marcou uma atitude e aposta na composição com a diferença como força, de artistas que resistem, sonham e tentam acordar a cidade adormecida, ainda plena em preconceitos e desigualdade sociais.

Fig. 1: Cartaz convite da peça Quando Acordar a Cidade

As desigualdades sociais e preconceitos necessitam serem pensados por meio de uma educação inclusiva no ensino superior, com organização de acessibilidades não somente arquitetônicas, mas atitudinais, pela composição com “o outro”, pela criação e aprendizagens mútuas. Incluir requer a identificação de barreiras a serem rompidas, por meio da indagação de procedimentos diferenciais, como os instrumentos pedagógicos utilizados, os modos de relação estabelecidos em sala de aula e nos diferentes espaços e tempos da Universidade, os modos de avaliação e, principalmente, as maneiras com as quais nos relacionamos com a diferença que compõe a educação e a vida em comunidade, por uma educação para/com todos.

Referências bibliográficas

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na educação básica. Resolução CNE/CEB, n.2, 11 set, 2001.

BRASIL. Secretaria de Educação Superior. Subsecretaria de Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da Presidência da República. Reforma universitária. Disponível em http://www.mec.gov.br/sesu/emquestao393/html>, 2012. Acesso em 24/05/2018. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 12.796/2013, altera a LDB nº 9.394/96. CARVALHO, Janete Magalhães. O cotidiano escolar como comunidade de afetos. Petrópolis, RJ: DP ET Alii; Brasília, DF: CNPq, 2009. KASTRUP, Virgínia. A aprendizagem da atenção na cognição inventiva. Revista Psicologia & Sociedade. Set/dez, 2004. LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de Experiência. Universidade de Barcelona, Espanha/ Tradução de João Wanderley Geraldi- Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Lingüística, 2002 LARROSA, Jorge. Linguagem e educação depois de Babel. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

MANTOAN, Maria Tereza Eglér (org.). O desafio das diferenças nas escolas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 4. ed.

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política. Tradução de José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte. Editora UFMG, 1998. SALGADO, Priscila Aparecida Dias; SOUZA, Mariana Aranha de. A Atitude

Interdisciplinar como proposta de acolhimento nos processos de Inclusão Escolar.

Dissertação de mestrado em Educação pela Universidade de Taubaté, 2016.