4 minute read

«La gioventù non fu fatta per il piacere, ma per l’eroismo» di Plinio Corrêa de Oliveira

by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale

«La gioventù non fu fatta per il piacere, ma per l’eroismo»: è una frase di Claudel, citata dal prof. Plinio Corrêa de Oliveira in questo articolo, apparso sulla rivista Catolicismon.72 del dicembre 1956, per inquadrare quale modello di gioventù seguire – quello incarnato dagli studenti cattolici tedeschi, che parteciparono al Katholikentagdel 1954, a Fulda – e quale modello di gioventù viceversa evitare – quello incarnato dalla sregolatezza e dalla trasgressione di Elvis Presley –. Èuna riflessione assolutamente attuale…

«Con la chitarra al collo ed il microfono in mano, “l’artista” Elvis Presley, canta e danza tra gli strumenti dell’orchestra, dinanzi ad un pubblico allucinato – scrive il prof. Plinio Corrêa de Oliveira –Sicché si giunge rapidamente a manifestazioni estreme: ritmi deliranti, gesti disordinati, espressioni fisionomiche contorte».

Plinio Corrêa de Oliveira

Con la chitarra al collo ed il microfono in mano, “l’artista” Elvis Presley, campione mondiale della “frenesia” che sta mandando in delirio milioni di persone, canta e danza tra gli strumenti dell’orchestra, dinanzi ad un pubblico allucinato.

Nell’uomo è l’intelligenza che deve dirigere la volontà e ambedue devono, a loro volta, illuminare la sensibilità, guidarla e proteggerla dalla debolezza che le è propria. Infatti, tra le facoltà umane, tutte nobili di per sé, ma tutte colpite dal peccato originale, quella dalla quale più frequentemente cominciano i disordini, le crisi, le sregolatezze, è precisamente la sensibilità.

Un’ubriachezza contagiosa

Al contrario, nel portamento, nei gesti, nella fisionomia di questo povero giovane, tutto indica lo scatenamento totale della sensibilità, che soggioga interamente la volontà, dando vita a movimenti del tutto privi di equilibrio, di buon senso, di contegno, elementi che invece, sono propri dell’azione guidata dall’intelligenza.

E per di più, in questo caso, non si tratta specificatamente dell’ipertrofia della sensibilità, propria dei romantici. In questi, censurabile era l’eccessiva emotività con la quale affrontavano determinati argomenti politici, sociali, artistici o letterari oppure certe situazioni personali come l’essere orfani, vedovi, la solitudine affettiva, eccetera.

Da un certo punto di vista, l’errore del romantico consisteva nel fare del sentimento l’apice e il fine di tutta la vita mentale.

Un errore senza dubbio, errore grave, che ha prodotto, nella storia della cultura occidentale, conseguenze funeste. Ma un errore che, per lo meno, ancora presupponeva una verità, cioè che il sentimento sia uno degli elementi costitutivi del “processus” intellettuale.

Nel caso concreto, invece, c’è un mero vibrare di nervi. Di nervi ammalati e super eccitati, che vibrano senza alcuna ragione, senza alcun punto di partenza e senza alcun obiettivo, se non quello del piacere morboso di vibrare, la cui frenesia richiede a sua volta vibrazioni sem-

pre maggiori.

Sicché si giunge rapidamente a manifestazioni estreme: ritmi deliranti, gesti disordinati, espressioni fisionomiche contorte. Insomma, un insieme di sregolatezze tipiche di coloro che, secondo l’incisiva espressione di Dante, «persero la luce dell’intelletto». In una parola, abbassando il li-

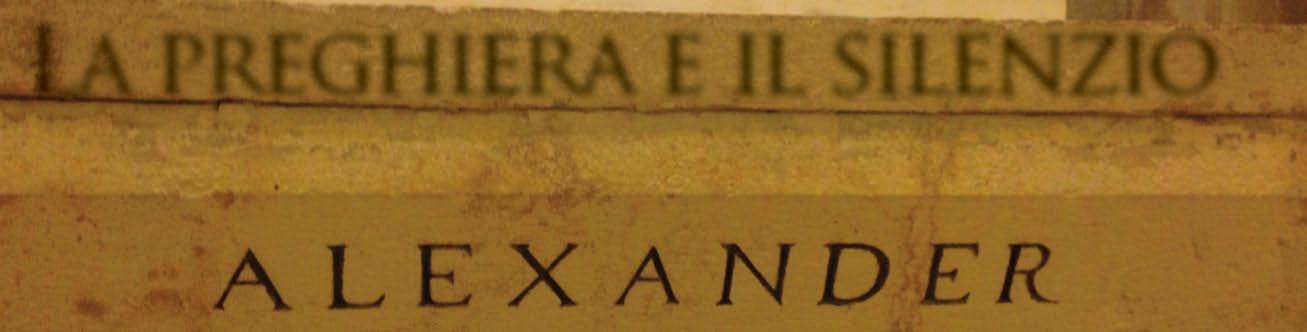

La foto raffigura gli studenti cattolici tedeschi, che parteciparono al Katholikentagdel 1954, a Fulda: «Si notano fisionomie che rivelano l’abitudine di concentrarsi e di studiare, frutto di una formazione intellettuale profondamente seria; vigore fisico, portamento saldo, idealismo militante», commenta il prof. Plinio Corrêa de Oliveira.

vello di queste considerazioni, se un ubriaco cantasse e danzasse, lo farebbe dimenandosi proprio così. Un’ubriachezza contagiosa, poiché si estende, come una nuova «danza di San Guido», a milioni di persone. Si tratta di un’ubriachezza molto più pericolosa di quella dell’alcool, perché esterna un disordine fondamentale dell’anima, che non passa come gli effetti del vino.

Un fulgido esempio

A fianco di questa deplorevole dimostrazione di disordine interiore, in cui si trovano tanti giovani del nostro tempo, ci offrono invece un bellissimo esempio questi studenti cattolici tedeschi, che partecipano al Katholikentag del 1954, a Fulda.

Si notano fisionomie che rivelano l’abitudine di concentrarsi e di studiare, frutto di una formazione intellettuale profondamente seria, iniziata su banchi della scuola elementare. Vigore fisico, che deriva da un trattamento del corpo contenuto nei giusti limiti, senza le esagerazioni proprie dello “sportivismo” frequente tra noi. Un portamento saldo, che esclude qualsiasi mollezza e che ci fa vedere in questi giovani non soltanto dei futuri intellettuali, ma uomini disposti all’azione e alla lotta. L’abbigliamento tradizionale degli studenti tedeschi corrisponde pienamente a questa concezione della gioventù. Da un lato è policromo, allegro, variato e pratico, come conviene ai giovani. Dall’altro lato caratterizza, come si conviene, studenti che sanno rispettare se stessi, nonché le cose dello spirito alle quali si dedicano.

Infine, la spada, con le sue reminiscenze medievali di combattimenti eroici, aggiunge una nota di idealismo militante. Allo stesso tempo perpetua la tradizione della scherma, lo sport intellettuale per eccellenza, perché è ammirevolmente adatto ad educare all’attenzione, alla solerzia, allo spirito di iniziativa e al «panache», mentre mette in moto tutto il corpo. In questo cliché, tutto fa pensare alla grande verità enunciata da Claudel: «La gioventù non fu fatta per il piacere, ma per l’eroismo». Mentre nella prima fotografia tutto sembra dirci che la gioventù non fu fatta per l’eroismo, ma per il piacere. Anzi, peggio ancora, per il godimento.