16 minute read

Paolo Virzì: cinema che osa tra metafora e “preghiera laica”

from RedNess - Ottobre

by MondoRed

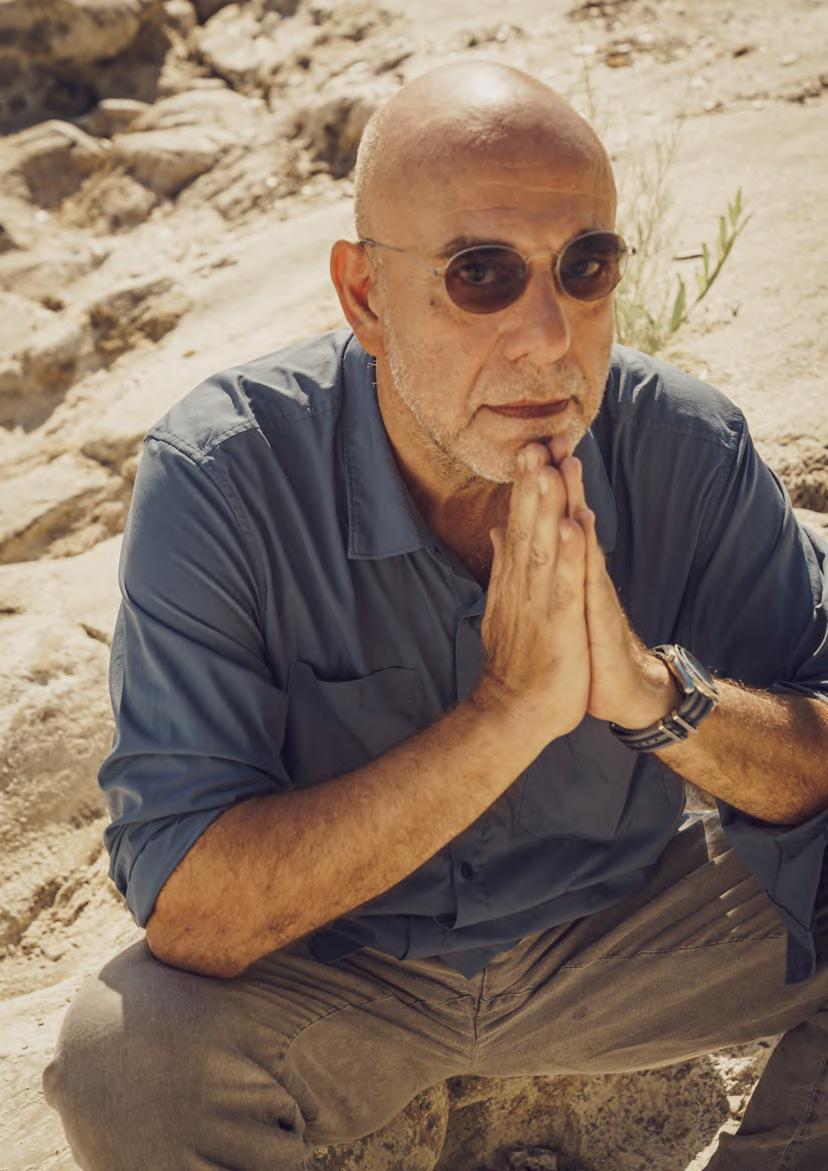

Paolo Virzì

Siccità è cinema che osa, tra “grande metafora” e “preghiera laica” Ne parliamo con il regista: l’idea e la speranza, Altman e Amidei, l’emergenza ambientale e relazionale, il Covid e il senso della vita

Advertisement

di Fabrizio Tassi

La risata malinconica. La commedia che flirta con il dramma (e viceversa). L’emergenza sociale trasfigurata in cinema corale, in un racconto che spesso diventa affresco, ma la cui verità sta nei dettagli e in ciò che conta davvero, l’umanità, le emozioni, le relazioni.

Paolo Virzì non ha mai avuto paura a confrontarsi con la realtà, fin dai tempi de La bella vita (era il 1994), che raccontava la crisi della classe operaia. I suoi film ci fanno ridere, da sempre, ma ci lasciano anche inquieti, allarmati, per il modo in cui ci sbattono in faccia vizi e debolezze di noi italiani. E poco importa che si parli di una vacanza a Ventotene, ai tempi del primo berlusconismo (Ferie d’agosto), della Brianza “ruggente” (Il capitale umano) o dell’Italia della precarietà endemica (Tutta la vita davanti). Siccità, il suo nuovo film, nasce dall’esperienza terribile dell’emergenza sanitaria, intrecciata con quella ambientale, globale, vista attraverso il filtro della realtà italiana. Potere del cinema: quell’immagine inquietante del

Tevere in secca, della città di Roma attraversata da una striscia di sabbia, con la gente in fila per riempire le taniche d’acqua (e poi ammassata negli ospedali), traduce in visione le nostre paure e vale più di tanti editoriali.

Ma a Virzì non interessa la fantascienza distopica. Al centro dei suoi interessi ci sono sempre gli esseri umani.

Ecco allora un racconto corale (con un super-cast, da Silvio Orlando a Valerio Mastandrea, da Claudia Pandolfi a Monica Bellucci, da Max Tortora a Elena Lietti) in cui si intrecciano donne e uomini messi a dura prova dall’isolamento, dalla crisi economica, dall’angoscia generata dal Covid. Con il gusto e l’urgenza di sempre, quella di mettere in scena la “commedia umana”. Virzì ama raccontare gli strambi e gli stravaganti, ha un debole per le storie di formazione (Ovosodo, My name is Tanino, Caterina va in città) e le piccole “saghe” famigliari (La prima cosa bella) e sa anche confrontarsi con i dolori e le emozioni più intime (La pazza gioia, Ella & John). Ecco quindi che “la grande metafora” - tra riflessione sul passato e tragicomica profezia – si incarna in storie di amori falliti o mai consumati, errori e disillusioni, ricchi furbi e poveri ingenui, di politici (veri o fantasmatici) che parlano a vanvera, ma anche di persone che provano a crederci nonostante tutto, su e giù tra commedia e tragedia, satira sociale e dramma sentimentale. Ne parliamo con lui, in una chiacchierata a distanza in cui risuonano i nomi di Altman e Amidei, si evocano i primi tempi del Covid e si ragiona sul futuro del cinema, con un Paolo Virzì per certi versi inedito, un “miscredente” che ammette (con pudore, sottovoce) di aver fatto qualche pensiero “spirituale”. La ricerca di senso è qualcosa che riguarda tutti. Soprattutto in tempi come questi.

Il film è nato in pieno lockdown, quando gli altri li incontravamo solo attraverso uno schermo. Fa una certa impressione, quindi, ritrovarsi ancora su Zoom, per questa intervista, ognuno nel suo studio, tra Roma e Milano. Ci scherziamo anche su. «Io però – dice Virzì - utilizzavo strumenti più rudimentali, da ragazzetto, tipo

Skype. Zoom l’ho conosciuto dopo, quando sono cominciate ad arrivare queste cose che adesso chiamano “call”», pronunciato “coooolll”, perché è buono e giusto sfottere le manie anglofone diffuse.

Preparavo un film ambientato in Toscana. Stavo per fare i sopralluoghi, nel marzo del 2020, quando hanno chiuso l’Italia. Per passare il tempo ci chiedevamo: faremo mai più un film? Come si fa a immaginare di fare ancora cinema?

Torniamo al 2020, quando è nato Siccità. Ci racconti come è andata?

Preparavo un film ambientato in Toscana, al mare. Stavo per partire, dovevo fare i sopralluoghi, ma proprio in quel momento Conte ha chiuso l’Italia. Erano i primi di marzo e noi cercavamo di orientarci, di capire cosa stava succedendo: sarebbe stata una cosa lunga? In quel periodo, sul Corriere, uscivano degli articoli molto istruttivi di Paolo Giordano. Paolo mi piace molto come scrittore, ma mi fido di lui anche come scienziato. Stava per pubblicare un instant book, Nel contagio, e io gli chiedevo lumi.

Erano tempi strani e difficili.

Visto che eravamo chiusi in casa, per passare il tempo ci interrogavamo: faremo mai più un film? Come si fa a immaginare di fare ancora cinema? Dovremo scrivere storie per personaggi con le mascherine, che non si baciano, che si salutano col gomito?

Alcuni dei protagonisti del film “Siccità”: Valerio Mastandrea, un tassista allucinato; la famiglia disfunzionale formata da Emanuele Maria Di Stefano, Elena Lietti e Tommaso Ragno; Silvio Orlando, carcerato in fuga ( foto Greta De Lazzaris)

C’era chi minimizzava e chi presagiva la catastrofe.

Tra i miei amici c’erano due scuole di pensiero: quella incarnata da Francesco Piccolo (sceneggiatore del film, insieme a Virzì, Giordano e Francesca Archibugi, ndr), che diceva: durerà poco e ce la vorremo dimenticare in fretta; e quella di Paolo Giordano che, avendo accesso ai database, diceva: attenzione, durerà almeno un paio d’anni.

Previsione molto precisa.

Perché i dati funzionano e vanno consultati. Lui guardava le curve. Insieme al suo team torinese di fisici e matematici, ha ideato algoritmi proprio per calcolare l’evoluzione delle epidemie.

E lì è scattata l’idea di scrivere Siccità.

L’abbiamo scritto tra marzo e maggio. A luglio ho consegnato un trattamento. Cercavamo di immaginare il dopo, con il Covid alle spalle, senza però essere ancora in salvo. Con la prospettiva di quella cosa che gli scienziati chiamano The Big Next One (una futura ipotetica grande epidemia, peggiore della precedente, ndr).

In quei momenti ci si fanno tante domande: perché lavoriamo, che senso ha ciò che facciamo? Per chi racconta, poi, immagino che i dubbi siano ancora

più pressanti. Sì, è così. Anche perché nel frattempo cominciavano ad arrivare le prime idee, l’instant movie (Lockdown all’italiana), quello che girava il film a casa sua... E noi ci dicevamo: ecco cosa non vogliamo fare! Però ci interessava ciò che c’era dietro l’emergenza. Come si fa a raccontare questa epoca di pandemia senza nominarla? Parlami del Covid senza parlarmi del Covid... In queste riunioni onli-

ne siamo partiti da un’immagine, che doveva avere un forte impatto visivo: abbiamo immaginato Roma che sta collassando, attraversata da una linea di sabbia, con le persone che portano le ferite di ciò che è stato, il distanziamento, la stagione della pandemia, e hanno paura della “cosa nuova” che sta per arrivare.

Il bello di questo film è che c’è l’instant movie, la storia che parla di ciò che stiamo vivendo in questo momento, ma anche una riflessione a posteriore, un’impresa corale che forse ha anche un valore simbolico. Sembra la tua risposta alla domanda: perché racconto?

Esattamente. Ci siamo detti: ciò di cui abbiamo bisogno è partorire una grande metafora sulla condizione umana in questo momento. Però ci siamo anche detti di non usare con i giornalisti questa espressione, “grande metafora”, sperando che la usassero loro. E in effetti è successo.

Nel film ci sono l’emergenza sanitaria e quella climatica, ma anche la pandemia dei social, le differenze sociali acuite, la gente costretta a cambiare lavoro.

C’è il collasso del mondo come l’abbiamo conosciuto. Anche della politica, la fiducia nella politica. A questo proposito, nel film non c’è solo l’ex politico, morto suicida, che continua a tormentare il suo autista, parlando di Pil e alleanze. Quello si riferisce al passato, ma c’è anche altro... Però, se ve lo sto a di’ io, dovevate accorgervene voi...

Accorgerci di cosa?

L’esperto viene portato al cospetto di una ministra, il potere politico attuale. E com’è questo potere? Una donna, bassa di statura, molto assertiva, marziale, che ordina di aprire una pagina social e una pagina fan.

Vero! Forse eravamo troppo divertiti dall’esperto che si innamora di se stesso e di Monica Bellucci. Ne abbiamo visti di virologi in tv in questi due anni.

La parola siccità si riferisce anche all’inaridirsi delle relazioni umane, la difficoltà a dirsi delle cose. La salvezza sta nella possibilità di incontrarsi. La speranza è inclusa nel momento stesso in cui scegli di raccontare qualcosa

Paolo Virzì sul tappeto rosso della Mostra di Venezia la sera della proiezione ufficiale di “Siccità”. Nell’altra pagina, photocall veneziano (Credits: La Biennale di Venezia - Foto ASAC G. Zucchiatti) È sotto gli occhi di tutti la fiera della vanità di questi newcomers dei mass media. Abbiamo visto acconciature diventare sempre più creative, li abbiamo visti perfino sul red carpet.

Davanti a un film corale, di solito, succede che ti dicano: volevi fare Altman.

Non lo prendo come un insulto.

A me però il tuo film ha fatto più pensare al Giudizio universale di De Sica, tanto per dirne uno.

Vedi, essendo un altmanofilo ho letto tanto sul suo lavoro, e posso dire che quando Altman parlava dello schema a storie incrociate, lo definiva “all’italiana” (lui ne parlava a proposito di Nashville, anche se immagino che voi nel film ci vediate più Short Cuts). L’origine è quella. Penso ai film scritti da Sergio Amidei, che tra l’altro è lo sceneggiatore di Roma città aperta e Domenica d’agosto. Quello schema narrativo era tipico del dopoguerra, del neorealismo, e gli americani hanno continuato ad usarlo, da Paul Thomas Anderson a Guillermo Arriaga, lo sceneggiatore di Iñárritu. Anche il rapporto tra il naturale e il sovrannaturale nasce col neorealismo, con De Sica.

Insomma, è una specie di riappropriazione.

Noi, pigramente, cediamo la nostra sovranità agli altri, che se ne appropriano, e allora diciamo “altmaniano”, quando in realtà potremmo dire “amideiano” o “rosselliniano”.

A Venezia, alla presentazione del film, Silvio Orlando ha detto che il titolo poteva essere anche Sete. In effetti tutti i personaggi sono alla ricerca di qualcosa, che sia la sicurezza, l’amore, la dignità.

La parola siccità ha un significato più ampio di quello ambientale. Si riferisce anche all’inaridirsi delle relazioni umane, la difficoltà a interagire, a dirsi delle cose, a vedersi, a incontrarsi. Tipo i due amanti che si messaggiano compulsivamente, ma quando si incontrano non sanno cosa dirsi. O i due ragazzi innamorati uno dell’altro, ma che non se lo dicono e quindi non lo sanno. Tutti hanno un problema di sopravvivenza e uno di relazione. Devono dire qualcosa a qualcuno ma non ci riescono. Quindi c’è anche la siccità umana, relazionale, una specie di emergenza cognitiva nelle persone, che non sanno riconoscersi, non sanno rivolgersi all’altro.

Però in questo film c’è anche speranza.

Mentre stavamo allestendo questo filmone catastrofico, ci siamo anche interrogati su ciò che stavamo facendo. Io mi prendevo in giro da solo, ripetendo quella battuta che fa dire Fellini a Mastroianni, quando si risveglia dal sogno iniziale di 8½: “Dottore cosa ci sta preparando, un altro film senza speranza?”. Ci dicevamo: “Ammazza oh, che film disperato stiamo facendo. Stiamo dicendo che ne usciremo ma che dopo sarà anche peggio”. E invece, nel momento in cui abbiamo cominciato a intrecciare i percorsi di queste solitudini, seguendo semplicemente la nostra passione artigianale per le strategie narrative, più che i partiti presi consolatori, ci siamo resi conto di una cosa: il racconto stesso faceva sì che queste storie parallele si intersecassero sempre di più. Fino a raccontare una cosa, una specie di formula segreta che è dentro queste storie di strazio umano: la salvezza sta nella possibilità di incontrarsi. Tanto che il film finisce con un incontro improbabile, assurdo, paradossale (ma questo non lo sveliamo, andatelo a vedere al cinema, è comico e poetico insieme, ndr). Nel paradosso farsesco della vita c’è questo elemento, anche biologico, vitale, della speranza. La speranza è inclusa nel momento stesso in cui scegli di raccontare qualcosa.

Ecco perché hai parlato del film come di una “preghiera laica”.

Sì, c’è anche un certo spirito... forse, per la prima volta nel mio cinema, una specie di idea... Io sono un laico, anzi, sono proprio un miscredente. Ma in quei giorni sono emersi dei pensieri sul senso della vita, anche spirituali, se si può dire così. In qualche maniera questo è un film che prega: pregano i fedeli davanti alle chiese barocche romane e al cospetto del Papa, pregano i ragazzi del conservatorio che suonano, pregano le persone anche davanti al telefonino, prega il detenuto la Madonna che ritiene di aver incontrato. Sì, forse c’è dentro un bisogno di spiritualità. Ma te lo racconto a fatica.

Capisco benissimo il tuo pudore, certe parole sono consumate dall’uso e dall’abuso.

Sono cresciuto in una città, Livorno, che ha il più basso numero di chiese per densità di popolazione, e abito in una città, Roma, che ha il più alto numero di chiese, in cui è tutto un insopportabile scampanio. Ma qui, davanti al mio ufficio, c’è San Saba, una rara chiesa romanica, che ha l’aspetto di una pieve, con i cipressi, sembra di essere in Toscana: l’altro giorno sono entrato, ed era bellissima, deserta, purtroppo o per fortuna non lo so (ci sono certe chiese dove entrano solo i turisti a fotografare gli affreschi). In effetti qualche pensiero è venuto...

(foto Michele Lapini)

Dopo aver visto il film, il parroco di San Saba verrà a bussare alla tua porta e ti dirà: “Paolo stai tornando!”

(Seguono risata e silenzio eloquenti)

Il cinema continuerà a vivere. Non è una catastrofe se crescono e progrediscono le modalità di fruizione. La speranza è che il cinema in sala non scompaia del tutto, come le carrozze a cavallo. Noi cercheremo di fare cose che abbiano un senso in sala

La vedi, intorno a te, questa capacità di andare al di là del me e del mio, del proprio interesse, per ragionare in termini di “noi”?

La vedo, così come vedo il suo contrario. Siamo in un momento particolarmente isterico, di frustrazione, stupidità, anche di mitomania e vanità, però ogni giorno c’è la possibilità di imbattersi nell’altro, di trovare uno sguardo amichevole o fiducioso. Tante persone danno una mano agli altri. Ma essendo una società così feroce, c’è anche un’irresponsabile classe dirigente che usa le paure e le alimenta, per aumentare il proprio consenso. E a volte questa sembra prevalere. Pensiamo alla piazza: era un fenomeno anche gioioso, ora è diventata una cosa feroce, reazionaria, l’assalto alla Cgil, i no-mask/no-vax, i forconi, i gilet gialli. Ciò che riempie le piazze, in questo momento, è una gran voglia di fascismo.

Però ci sono anche i giovani del Friday.

Sì e c’erano anche al Lido di Venezia, hanno fatto una marcia per il clima e la polizia li ha dispersi con gli idranti per non farli arrivare davanti al red carpet. Mi hanno mandato una foto incredibile, l’ha scattata Michele Lapini (la foto è anche simbolica, la potete vedere qui a fianco, ndr).

Il paradosso è che, invece di pensare alle soluzioni possibili, tutti insieme, c’è chi mette ancora in discussione il fatto che ci sia davvero un’emergenza climatica.

Porca miseria, davvero! L’altro ieri sono usciti dei paper firmati da quegli scienziati che avevano fatto i calcoli del countdown, cioè quanto tempo manca prima che si raggiunga il punto di non ritorno, il momento in cui non potremo più fermare il processo di crescita delle temperature. Ebbene, questa estate l’aumento delle temperature è stato superiore alle previsioni. Quindi hanno dovuto ricalcolare il tempo della fine. Basterebbe ascoltare la scienza. La siccità non è una profezia, basta leggere cosa scrivono gli scienziati. Il pianeta Terra è avviato a un destino che sembra ineluttabile e che andrebbe fermato. Metà della popolazione mondiale è destinata a morire annegata e l’altra metà a morire di sete. Queste cose, in passato, le abbiamo sempre guardate come fossero l’ossessione fanatica di qualcuno. Forse è il caso di sdoganare il concetto di estinzione umana, che non deve essere più un tabù. La accettiamo? Basta dirlo, per sbrigare certe commissioni prima della fine e accomiatarsi con le persone care.

Ti riporto al cinema. Molti addetti ai lavori sono ormai rassegnati sul fatto che il futuro sia solo streaming e piattaforme, e pensano che quella per il cinema in sala sia una battaglia di retroguardia. Più che altro è una modalità che sarebbe un peccato perdere. Ma allo stesso tempo devo dire, senza che nessuno si scandalizzi, che non è una catastrofe se crescono e progrediscono le modalità di fruizione. Il cinema continuerà a vivere. Magari verrò redarguito da qualche collega attivista dei diritti d’autore, ma queste piattaforme stanno diventando sempre più proficue per tutti noi. Si moltiplicano le visioni con dei numeri prima impensabili. Allungano la vita ai nostri film. Su Netflix un mio lavoro di un quarto di secolo fa, Ovosodo, è stato messo tra i film del giorno e ha avuto più visioni dell’ultimo film americano. D’altra parte quel-

li della mia generazione hanno visto i grandi capolavori del cinema in televisione o in vhs. Poi, certo, vedere 8½ in cucina, sotto la luce al neon, procura un godimento diverso rispetto a vederlo in sala, come mi è capitato da direttore del Torino Film Festival, quando proiettammo la copia restaurata. Speriamo che il cinema in sala non scompaia del tutto, come le carrozze a cavallo. Il governo italiano è stato molto severo con le sale, con la politica del “moriremo tutti”. Il prezzo pagato dagli esercenti è uno dei più alti, in altri paesi la flessione è stata più tenue. Sotto le macerie sono rimasti tanti cinema che non riapriranno mai più.

Bisognerà trovare un nuovo equilibrio.

Quello delle sale forse diventerà un circuito per eventi eccezionali e per appassionati. Noi faremo il nostro dovere come autori cercando di fare delle cose che abbiano un senso in sala.

Siccità sembra pensato per le sale.

Sì, lo abbiamo girato pensando al grande schermo, in cinemascope, non certo per vederlo sul telefonino. Ma ribadisco: non casca il mondo se si vedono tanti film su una smart tv. È un cambiamento positivo che si porta dietro anche qualche ferita. Se ci sono film che meritano, e sale che meritano, la gente ci va al cinema.

Dopo quasi 30 anni di cinema, hai ancor un sogno nel cassetto da realizzare?

Certo. Ad esempio nel 2004 ho scritto una sceneggiatura con Scarpelli ispirata a un romanzo Melania Mazzucco, Vita, per raccontare la grande stagione dell’immigrazione italiana in America. Era venuto fuori un copione che adoro, forse una delle cose più belle che mi è capitato di scrivere. Ma si trattava di ricostruire New York a inizio Novecento, costava troppo. Ho messo il progetto da parte, ma è ancora lì, non invecchia. Al momento c’è un’altra produzione che mi ha scippato l’opzione sul libro, ma se non ci riusciranno neanche loro - e non credo che ci riusciranno - magari un giorno lo farò io.

La nostra rivista si chiama Redness...

...Rossità!

...Esatto. Che per noi è la passione, la motivazione, ciò che ci spinge a fare e creare. Cos’è che fa alzare dal letto, la mattina, Paolo Virzì?

La mattina devo correre a portare Jacopo a scuola. Entra alle 8, quindi per arrivare puntuale devo mettere la sveglia alle 6.45: colazione, preparativi, zaino... Il pensiero la mattina è sempre quello: farò in tempo a portarlo a scuola? Andiamo in motorino, perché si fa prima. E comunque è una cosa che mi piace molto. Quando non ci sarà più – tra pochissimo, perché ora fa la terza media – mi mancherà tantissimo. Sento che potrei uscire di casa come un pazzo per cercare altri bambini a cui lavare i denti e portarli a scuola.

Una foto scattata sul set del film. Al centro, l’attore Max Tortora (Foto di Greta De Lazzaris)