12 minute read

Biennale Arte: ritorno alla terra

from RedNess - Ottobre

by MondoRed

Ritorno alla terra, nel labirinto dei sogni

Biennale Arte: è il momento migliore per (ri)visitare con calma questa mostra-mondo

Advertisement

Un elefante su un piedistallo. Grande, fiero, possente come un elefante. Realistico. Ma anche misterioso e forse inquietante, per il modo in cui assorbe la luce (una vernice speciale ricopre il poliestere), tanto che non sai bene se è una celebrazione della natura o l’evocazione di qualcosa di sovrannaturale, un altrove che non ci appartiene, che possiamo ammirare solo da lontano.

È realistica anche la donna piegata, impegnata a lavare i panni, su uno specchio di marmo, dentro uno spazio geometrico, astratto, che rende la scena surreale. Una statua nera, lucida, così come la figura imponente, una divinità materna, che si innalza su un angolo d’Africa, ai Giardini. Di esseri misteriosi, d’altra parte, è costellato tutto il percorso della Biennale: totem, esseri soprannaturali o vagamente animali, forme mutanti. Ci sono grandi arazzi che attingono al vudù ed edifici affrescati per raccontare l’epopea rom, entità ancestrali e sacre, mitologie recuperate, alla ricerca di un senso, una nuova fondazione, una ricostruzione del mondo finalmente in armonia con gli altri e la natura. Un centauro, un essere fiammeggiante, un leopardo (anzi “una leoparda”) con la pelliccia costellata di occhi e genitali, «gli occhi dell’istinto, una forma di conoscenza più ricca e più profonda della razionalità». Non ci crede più nessuno (o quasi) all’uomo misura di tutte le cose, con la sua ingenua fiducia nella ragione, capace di risolvere ogni mistero e dominare la natura. Serve un nuovo modo di essere, di stare al mondo, di vivere in armonia con la natura. Lo dicono anche quei pezzi di passato che vengono riprodotti in scala 1:1, realismo surreale, anche qui, schegge di mondo impazzite, che attraverso la memoria e l’immaginazione si ripresentano in forma d’arte, rappresentazione, per dirci qualcosa di ciò che siamo stati e ciò che siamo diventati. Anche se il rischio di confondersi, di fraintendere il messaggio, alla Biennale è sempre dietro l’angolo, vista la sua natura di mostra poliforme, che contiene tutto e il suo contrario. Figuriamoci poi in un’edizione come questa, quella della rinascita post-Covid, intitolata “Il latte dei sogni”.

La Biennale Arte è un luogo vasto, diffuso, quasi labirintico, che un po’ spaventa i profani. Come ci si orienta in quegli spazi sterminati, che raccolgono centinaia di opere, quadri, sculture, video, installazioni di ogni tipo? Si contano più di 200 artisti (quest’anno in larga maggioranza donne) provenienti da 58 Paesi diversi del mondo, con padiglioni nazionali che sono “mostre nelle mostre”, se non vere e proprie performance a cui dedicare tempo e attenzione. Da una parte ci sono i Giardini veneziani, con la loro struttura vagamente circolare, disseminata di edifici-padiglioni, che convergono verso un edificio centrale, sviluppandosi poi al di là di un canale. Dall’altra l’Arsenale, con la sua struttura lineare, “a L”, suddivisa tra artisti e spazi tematici, per poi approdare a un’ultima serie di padiglioni, ai quali si arriva dopo aver percorso una strada che si misura in chilometri. Si può anche decidere di “vedere tutto”, correndo di qua e di là, quasi consumando, divorando l’evento, soprattutto i suoi padiglioni più chiacchierati. Oppure ci si può affidare all’intuizione, lasciandosi guidare da ciò che ha una risonanza in noi (perché evidentemente ci riguarda), ma anche da ciò che ci spiazza o ci inquieta, a ciò che ci supera (perché solo così si esce dalla propria comfort zone e si cresce).

L’elefante imponente di Katharinas Fritsch, un centauro più vero del vero (nel padiglione danese) e uno dei “set” creati da Zineb Sedira. In basso, due opere di Simone Leigh

(foto Marco Cappelletti Courtesy: La Biennale di Venezia)

La leoparda della cilena Cecilia Vicuña ha il corpo costellato di occhi e genitali. Myrlande Constant attinge alla cultura vudù realizzando coloratissimi drappi ricamati

La Biennale Arte porta all’ennesima potenza la qualità propria di (quasi) ogni mostra e museo, quella di essere una macchina del tempo e dello spazio, visto che ogni opera è una porta che si apre su altri mondi, veri o immaginari, per rendere visibile l’invisibile.

Ma la prima cosa da fare è lasciare a casa i due opposi pregiudizi che rischiano di appesantire la visita: da una parte l’idea fin troppo popolare che l’arte contemporanea sia una specie di circo o di parco giochi, in cui tutto è permesso, con annessa nostalgia per l’arte classica e/o l’avanguardia storica; dall’altra lo snobismo intellettuale degli addetti ai lavori, la dinamica accademica e mortifera della nicchia culturale che parla solo agli adepti. Andarci ora, quando è in dirittura d’arrivo – aperta il 23 aprile,

(foto Roberto Marossi Courtesy: La Biennale di Venezia)

I temi? La metamorfosi dei corpi, il rapporto con la natura, la definizione di umano, l’incantesimo del mondo

l’Esposizione Internazionale d’Arte chiuderà i battenti il 27 novembre – significa essere liberi dalle chiacchiere della prima ora, le discussioni, le polemiche, ma anche l’ansia da prestazione: sappiamo cosa c’è, si tratta di scegliere cosa vale la pena vedere. Ricordandosi comunque qual è lo spirito con cui Cecilia Alemani ha ideato questa biennale, fondata sulla «metamorfosi dei corpi» e la «definizione di umano», la «relazione tra individui e tecnologie», «i legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra» (sono parole sue). Si parla di “postumano”, dei dubbi e le paure suscitate dalla pandemia e il pericolo di disastri ambientali, ma si parla anche di una «nuova comunione con il non-umano» e di «re-incantesimo del mondo» (Silvia Federici).

Anche se poi queste sono solo parole, e l’incantesimo va sperimentato, toccato con mano (occhi, mente, cuore). Ecco a cosa serve l’arte.

(foto Roberto Marossi Courtesy: La Biennale di Venezia)

Magari conservando lo spirito di quei bambini che giocano, nel padiglione del Belgio, uno dei primi che si incontrano entrando ai Giardini: bambini del Congo, di Hong Kong, del Messico, delle montagne svizzere, che si muovono su grandi schermi, saltando tra i visitatori, scendendo lungo pendii nevosi, correndo tra le scorie delle miniere di cobalto, impegnandosi nei giochi più vari, strani e/o universali. I Giardini sono il luogo per eccellenza dell’arte come esperienza, che sia il disordine totale rumorista, assordante, di Marco Fusinato per l’Australia o la “cattedrale del corpo” costruita da Adina Pintillie (Romania), facendo dialogare scene intime, musica e identità non-binarie, passando per l’iperrealismo fantastico-fantascientifico del padiglione danese, popolato da esseri misteriosi, o le “sculture effimere” di Latifa Echakhch (Svizzera) illuminate dai ritmi delle percussioni di Alexandre Babel. Se nel padiglione inglese (Sonia Boyce) ascoltiamo le voci meravigliose di alcune vocalist nere britanniche, in quello francese (Zineb Sedira) ci ritroviamo proiettati negli anni Sessanta e Settanta, dentro veri e propri set cinematografici, in un dialogo tra memoria e finzione, Europa e Algeria. Maria Eichorn spoglia l’imponente padiglione tedesco, riprogettato nel ‘38 secondo i canoni estetici fascisti, aprendolo letteralmente, facendo emergere dal sottosuolo e dalle pareti le tracce del padiglione originale. Bellissimi i misteriosi e dorati Panoramic Photomontages del padiglione israeliano, ma anche i pannelli

giganteschi del padiglione polacco, che celebrano la cultura Rom dentro un impianto scenico rinascimentale (Malgorzata Mirga-Tas si è ispirata a Palazzo Schifanoia).

(foto Roberto Marossi Courtesy: La Biennale di Venezia)

(foto Roberto Marossi Courtesy: La Biennale di Venezia)

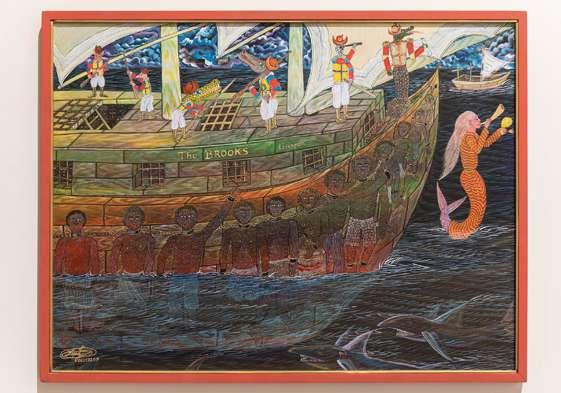

Meravigliosa e inquietante la visione dell’haitiano Frantz Zéphirin, che ritrae una nave schiavista. In alto, il profumato Earthly Paradise di Delcy Morelos, che ci fa camminare attraverso blocchi di terra, e un’opera di Belkis Ayón, un magico-mistico funerale secondo la tradizione afrocubana

(foto Marco Cappelletti Courtesy: La Biennale di Venezia)

Mentre i Sami, vittime del potere coloniale in terra scandinava, sono al centro del padiglione dei paesi nordici, qui in versione indigena.

Anche se l’occhio, ai Giardini, è catturato soprattutto dalle creazioni imponenti di Simone Leigh, dentro e fuori il padiglione americano: l’Africa ancestrale, incarnata in eleganti forme di bronzo, acquista una forza e una realtà nuove, così come la lavandaia giamaicana, un’immagine che ai tempi fu creata ad uso e consumo dell’immaginario colonialista, e che qui acquista una dignità, una bellezza, una “sovranità” (titolo del padiglione) che la libera, in qualche modo. Il cuore dei Giardini batte nel Padiglione Centrale, che ne “La culla della strega” esalta l’anima surrealista di questa Biennale, omaggiando

artiste che appartengono all’avanguardia storica (il primo Novecento), a partire da quella Leonora Carrington che ha ispirato il titolo della rassegna, un libro di favole che esalta la possibilità di trasformarsi e diventare altro da sé. Dell’elefante di Katharina Fritsch abbiamo già parlato. Così come delle presenze magiche, mitiche, misteriose (carnali e spirituali insieme) che attraversano tutta la Biennale, vedi la leoparda della cilena Cecilia Vicuña, che attinge a piene mani

L’epopea Rom e la protesta Sami, i riferimenti al vudù e alle culture indigene, le origini africane riscoperte

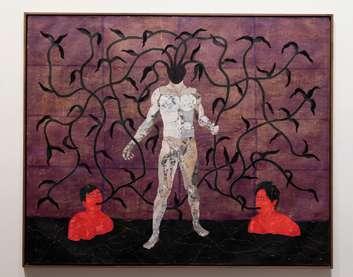

dalle culture indigene, o le morbide sculture, divinità in fibra di canapa – fra tradizione e design moderno – dell’indiana Mrinalini Mukherjee. Se Paula Rego, con la sua arte figurativa, ci espone senza pietà alle dinamiche di relazioni sociali intrise di violenza (in cui la donna, per lo più, è vittima), Christina Quarles esalta i corpi sinuosi, fluidi, intercambiabili, usando colori che colpiscono lo sguardo, sbavature, colature, abrasioni. Poi ci sono le “tecnologie dell’incanto”, opere che dialogano con i computer, e le immancabili provocazioni, come il video dedicato alla manutenzione delle sex doll o l’inquietante serie fotografica in cui Aneta Grzeszykowska ritrae la propria figlia alle prese con una bambola di silicone che assomiglia all’artista (simile a un cadavere), sovvertendo il rapporto materno.

(foto Marco Cappelletti Courtesy: La Biennale di Venezia)

All’Arsenale si riparte da Simone Leigh, la sua celeberrima Brick House, un busto di donna nera con una gonna-capanna, che torreggiava al centro di Manhattan, e si prosegue con l’opera straordinaria di Belkis Ayón, che con i suoi bianchi, neri e grigi crea mondi magici, radicati nella tradizione spirituale afrocubana. Qui il viaggio diventa più lineare, quasi obbligato, e l’allestimento diventa un percorso fatto di “isole” che portano in mondi lontani, tra movimenti laterali e improvvisi salti in avanti o all’indietro, digressioni e sorprese. Ci sono i forni di argilla di Gabriel Chaile, che evocano le civiltà precolombiane, omaggiano, ludicamente, la tradizione argentina, il senso di comunità, e in questa nuova serie ideata per la Biennale ritraggono nonni e genitori. Le forme sospese, seducenti, di Ruth Asawa, americana di origine giapponese, che intreccia fili metallici traslucidi, in forme che sembrano quasi organiche. I mascheroni alti tre metri di Tau Lewis, a costruire un Divine Giants Tribunal che guarda alla cultura Yoruba e alla tradizione artigianale, usando tessuti cuciti a mano e ritagli di pelliccia. Camminando lungo l’Arsenale, capita anche di ritrovarsi circondati di blocchi di terra che profumano di fieno, spezie e manioca, l’Earthly Paradise di Delcy Morelos. Le opere più affascinanti, forse, sono quelle che attingono alla tradizione vudù. L’haitiano Frantz Zéphirin è addirittura un sacerdote di questa religione, che vive tra le montagne di Port-au-Prince, e i suoi affollatissimi quadri dai colori vivaci sono letteralmente ipnotici: vedi la nave schiavista governata da marinai-animali, con gli africani che emergono dal ventre dello scafo, preceduta da una sirena con il corpo da indigeno. È di Port-au-Prince anche Myrlande Constant, che realizza enormi drappi ricamati a mano, pieni di cose, personaggi, storie, idoli, esseri ibridi, simboli tradizionali vudù, in una mirabile esplosione di forme e colori.

(foto Roberto Marossi Courtesy: La Biennale di Venezia)

Le spettacolari statue-forni di Gabriel Chaine. In alto il padiglione israeliano e un dettaglio dell’opera di Myrlande Constant. Nell’altra pagina, l’epopea Rom celebrata nel padiglione polacco

(foto Roberto Marossi Courtesy: La Biennale di Venezia)

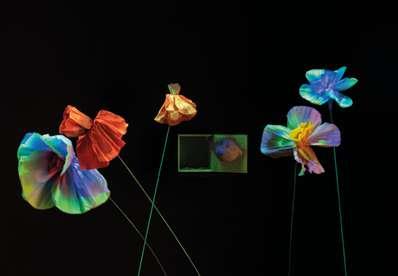

Una delle affascinanti opere dell’artista messicano Felipe Baeza. A fianco, i fiori elettrici del giapponese Tetsumi Kudo. In basso, uno degli enormi spazi (ri)creati da Gian Maria Tosatti nel padiglione italiano

Ed è qui che capiamo meglio cosa si intende per “re-incanto”. La senti, la vedi quella meraviglia, nel fogliame che dà vita a un misterioso essere dipinto dal messicano Felipe Baeza: «Mi apro contro la mia volontà sognando altri pianeti. Sogno altri modi di vedere questa vita». Lo ritrovi anche nelle opere che inscenano il fascino del cyborg o immaginano una “nuova ecologia” che unisca uomo, natura e tecnologia (i fiori elettrici di Tetsumi Kudo). È organica o meccanica l’opera di Mike Lee, che usa acciaio, motori, olio e silicone per creare oggetti sensoriali? Passiamo da un’opera di video-arte a una mostruosa scultura ancestrale, dalle forme lucide preistoriche create da Teresa Solar alla giungla-giardino costellata di presenze misteriose, creata da Precious Okoyomon, usando la pianta di kudzu e la canna di zucchero, invocando la “rivolta ecologica”. A questo punto è probabile che siate sfiniti, ma ci sono ancora i

(foto Roberto Marossi Courtesy: La Biennale di Venezia)

(foto Andrea Avezzù Courtesy: La Biennale di Venezia)

padiglioni di Ghana e Islanda, Messico, Libano e Lettonia, Kosovo e Ucraina, fino alla mega-installazione del padiglione italiano, l’opera di Gian Maria Tosatti che ci racconta la fine del miracolo italiano, tra archeologia industriale e residui di provincia, portandoci letteralmente dentro una scenografia della memoria desolata, che poi si libera in uno spazio misterioso, nel “Destino delle Comete”, il passaggio oscuro e luminoso di un’umanità rimasta senza eternità. Un luogo fatto di mille luoghi diversi – concreti, diffusi intorno a noi, oppure esotici, immaginifici, extra-terrestri - ecco cos’è la Biennale. Che dopo due anni di Covid celebra «la libertà di incontrarsi con persone da tutto il mondo, la possibilità di viaggiare, la gioia di stare insieme, la pratica della differenza, della traduzione, dell’incomprensione e quella della comunione» (Cecilia Alemani). Cose irrinunciabili, che abbiamo imparato a non dare più per scontate. Siamo noi a decidere in quale realtà vogliamo vivere. E il “latte dei sogni” ci aiuta a capire chi siamo davvero.

(foto Roberto Marossi Courtesy: La Biennale di Venezia)

(foto Roberto Marossi Courtesy: La Biennale di Venezia)

Precious Okoyomon, artista, poetessa e chef , newyorchese di origini nigeriane, ci fa entrare letteralmente in una giungla-giardino. La sua opera si intitola “To See the Earth before the End of the World” . In basso, le forme sospese di Ruth Asawa