8 minute read

Experimente wagen, Neues schaffen

BMW 530e xDrive Touring, Vollhybrid-Antrieb; Vierzylinder-Benziner plus e-Motor – über BMW xDrive auf alle vier Räder; Systemleistung: 292 PS; Kraftstoffverbrauch kombiniert: 2,4–2,2 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert: 16,7–16,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 54–50 g/km; elektrische Reichweite: 48–53 Kilometer (WLTP); Preis: 66.650 Euro; Testfahrzeug 104.660 Euro

der oberen Mittelklasse bieten die Bayern damit die größte Auswahl an Modellen mit elektrifiziertem Antrieb. Klingt nach Vernunft. Das Kabel ist immer dabei. Der digitale Spürhund für die nächstliegende Stromquelle ebenfalls.

Schön, effizient und sportiv. Dies ehrenwerte Denken umgibt auch die Touring-Familie. Der 530e bemüht sich als mittlere Leistungsalternative redlich um die markentypische Kombination aus Energieeffizienz und Sportlichkeit. Sein Plug-in-Hybrid-System besteht aus einem extrem laufruhigen Vierzylinder-Benziner und einem ebenfalls in das 8-Gang-Steptronic-Getriebe integrierten Elektroantrieb. Gemeinsam erzeugen sie eine Systemleistung, die bei besonders hoher Lastanforderung mittels XtraBoost auf bis zu 215 kW/292 PS steigt. Echt sportlich also bei Bedarf der bayerische Öko-Denker. Allzu oft sollte man ihm aber nicht die Sporen geben, wenn man die fantastischen Werksangaben in Sachen Verbrauch auch nur annähernd erreichen möchte. Zu den Schattenseiten des Systems zählen gewisse Platzeinbußen. Sie halten sich in Grenzen, da die Lithium-Ionen-Batterie platzsparend unter der Fondsitzbank angeordnet ist. Das Gepäckraumvolumen umfasst 430 Liter. Auch die Reichweite hält sich, systembedingt, in ziemlich engen Grenzen.

Netter Trost. Für optimierten Komfort zu jeder Jahreszeit sorgt die serienmäßige Vorkonditionierung des Innenraums mittels Standheizung und Standklimatisierung. Überhaupt wird jegliche große Reise zum süßen Leben im großen edlen Komfort-Kombi. Prachtvolle Qualitätsausfertigung bis in den letzten Winkel.

Zum grenzenlos süßen Leben gesellt sich, wie so oft in der Wirklichkeit des heutigen Lebens, ein bittere Pille. 104.000 Euro kostet das hier beschriebene Prachtstück. Man kann es auch für 66.700 Euro haben. Aber beim Streichkonzert aus einer fast 30 A4-Seiten langen Liste endloser Zubehör-Lockungen wird sowieso jeder weich, der auf sich hält. Die Raffinesse der eigentlich als bodenständig-vernünftig geltenden Bayern beim Erfinden begehrenswerters Luxus-Zutaten kennt keine Grenzen. Wo das wohl hinführt? Franz Muhr

Thinking Outside the Box

Das Londoner Designduo HagenHinderdael schlägt Wurzeln in Vorarlberg, oder hat diese schon. Produktdesign, Architektur und Kunst sind für Sofia Hagen und Lisa Hinderdael gleichwertige Anker in ihrer Arbeit. Dabei schaffen sie Alltagsgegenstände und Räume, die es so noch nicht gibt – immer mit dem Anspruch, Experimente zu wagen und Neues zu schaffen.

Es werde Licht. Besonders aktiv ist das Studio im Design von Leuchten. Sichtbar an neuen Produkten wie der Leuchte „Bolla“.

Es ist erst ein paar Monate her, da hat Sofia Hagen einige Wochen in Vorarlberg verbracht. Die alte Heimat ist für die Schwarzacherin gefühlt noch sehr nahe, obwohl sie seit vielen Jahren hauptsächlich international unterwegs ist. Nach einem Studium an der Universität für angewandte Kunst hat es sie nach London in das Architekturbüro von Zaha Hadid verschlagen. Dort war sie zuletzt als projektleitende Architektin in China beschäftigt. Wer die Maßstäbe des Büros kennt, kann erahnen, was das bedeutet. Über diese Arbeit lernte sie auch Lisa Hinderdael kennen, ebenso Architektin und Urbanistin. Beide beschließen, etwas Neues zu wagen. Sie tun sich zusammen und gründen HagenHinderdael, ein Designstudio, mitten in der Pandemie. Kann das gut gehen? Sofia Hagen lacht. „Es ist schon eine Herausforderung, aber wir starten nicht bei Null. Nach vielen Jahren in der Architektur gibt es Kontakte sowohl zu Projektentwicklern, Architektur- und Designstudions, als auch zu Künstler(innen)agenturen und zur Presse. Diese Kontakte sind jetzt besonders wertvoll. Man kennt uns schon, auch wenn wir jetzt etwas anderes tun.“ Dieses „Andere“ hat einen gemeinsamen Nenner. Geprägt von der organischen Formensprache Zaha Hadids, aber auch von der Lust auf das Experiment, auf neue Technologien und Fertigungstechniken und ausgestattet mit Ideen und Selbstvertrauen arbeiten die beiden Frauen an Projekten, die sich für ressourcenschonenden Materialeinsatz, für Re-use und für Remake stark machen. „Das klingt aufs Erste etwas allgemein. Konkret ist das natürlich ein großer Aufwand, denn am Schluss sollen das Gegenstände für den Gebrauch werden, die funktionieren müssen und schön sein sollen.“

Funktionale Kreationen. Ein solches Experiment wagen die beiden in diesem Winter zusammen mit einer Vorarlberger Firma, die einen Prototypen für ein Sitzmöbel aus Recyclingbeton herstellt. Die Idee kam von HagenHinderdael, das Know-how kommt aus Vorarlberg. Was noch keinen Namen hat ist ein Folgeprojekt der vielen Versuche, die Sofia Hagen und Lisa Hinderdael schon mit verschiedensten Materialien unternommen haben. „Eigentlich ist der Vorgang immer sehr ähnlich. Wir versuchen zu verstehen

wie neue Technologien genutzt werden können, um nachhaltige oder bereits genutzte Materialien in ein unendliches Repertoire von funktionalen Kreationen zu verwandeln.“

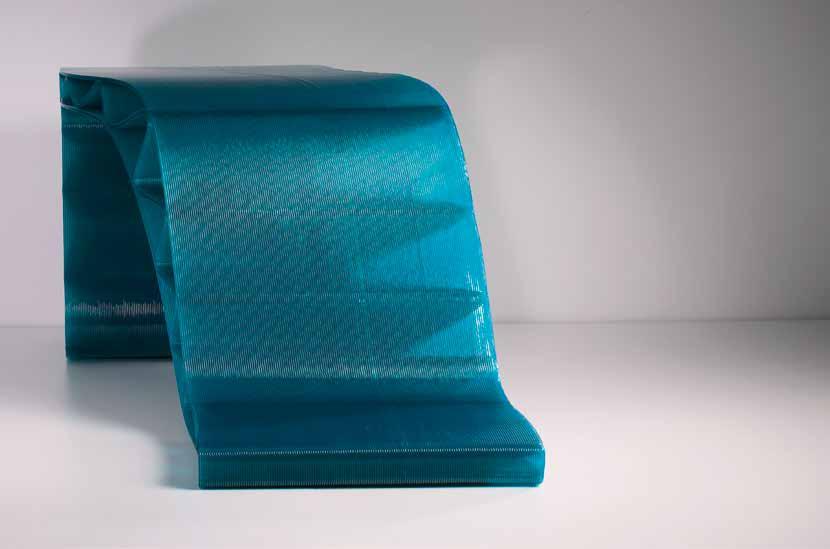

So geschehen etwa beim Sitzmöbel „Twine“, einer Serie von Modulen aus recyceltem medizinischem Plastikabfall für die Möblierung öffentlicher Plätze. Die Elemente können gruppiert oder auch einzeln verwendet werden. Es gibt ein großes Repertoire an Farben und Formen. Gefertigt wird wie sehr oft in der Praxis des Designs mit vielen Partnern. „Das treibt uns auch an. Wir haben eine Idee, die durch die Vielfalt von Umsetzungsmöglichkeiten und die Expertise unseres Umfelds noch wächst.“ Partner braucht das Studio z. B. für die komplexen 3D-Druckverfahren. „Das fasziniert uns im Moment besonders. Damit sind Formenspiele möglich, die sonst in dieser Qualität nicht erreichbar wären oder schlichtweg zu teuer würden.“ Für Twine arbeitete HagenHinderdael mit Ai Build zuammen und mit dem Materialexperten Reflow, die mit dem Slogan „old plastic, new design“ bekannt wurden und sich auf die Nachnutzung von Material spezialisiert haben, indem sie dieses zur Verfügung stellen. Dienstleistungen dieser Art werden im Designbereich immer wichtiger. Wer eine Idee hat, hat nicht automatisch Zugang zu Materialien, die zudem gereinigt und in ausreichende Menge zur Verfügung stehen müssen.

Wohl überlegt. Bereits als Produkt fertig entwickelt und „ready for sales“ ist die Leuchte „Bolla“, die HagenHinderdael gemeinsam mit Cemento, einem britischen Unternehmen, entwickelt hat. Die Verbindung zur Architektur ist deutlich sichtbar – wie ein eleganter, leicht geschwungener und gedrehter Skyscraper im Miniaturformat ist Bolla eine wunderschöne Leuchte und Skulptur für den Innenbereich. Die kleinen kreisrunden Einbuchtungen, die die Oberfläche von Bolla strukturieren, sind Spuren von Verpackungsmaterial – konkret alten Luftpolsterfolien, die – parametrisch modelliert – zu diesem Ergebnis führen. Auch das Innere der Leuchte ist wohlüberlegt. Das sanfte Licht kommt aus OLED Panels, die ebenso aus recyceltem Material gefertigt wurden.

In Form. Ausgangspunkt vieler Designs sind Recylingmaterialien, die neu in Form gebracht werden. Hier mit dem Modul aus der Public Furniture Serie „Twine“.

Lust auf Experimente. Die beiden Frauen arbeiten an Projekten, die sich für ressourcenschonenden Materialeinsatz, für Re-use und für Remake stark machen.

Woher kommt die Lust an diesen Experimenten? „Ich wurde schon früh von sehr experimentierfreudigen Gestalter(inne)n geprägt. Besonders Wolf D. Prix und Zaha Hadid haben mich im Studium an der Angewandten gefordert. „Geht nicht“ gibt es für engagiertes Design nicht. Unser Anspruch ist es, Dinge zu gestalten, die Freude machen und sinnvoll sind. Das müssen wir auch im Designprozess selbst spüren. Natürlich ist das Experiment aber auch herausfordernd. Es müssen ständig Hindernisse überwunden werden, Partner gesucht, Material getestet. Das ist ressourcenaufwendig – besonders für ein kleines Team.“ Thinking outside the Box, das Unkonventionelle wagen, ist für viele Gestalter(innen), vor allem aber in der Architektur, zu einem großen Wagnis geworden. Der Druck in puncto Zeit und Geld ist gerade bei Großprojekten enorm – gescheiterte Experimente wären dafür zu riskant. „Umso schöner ist es, dass wir uns nach langer Zeit in großen Büros nun auch wieder diesen ursprünglich kreativen Arbeiten widmen können. Natürlich haben wir nach wie vor viel Verantwortung – für uns selbst, für unsere Partner und für die Qualität unserer Produkte und Dienstleitungen.“

Nicht weniger professionell geht es im Kunstbereich zu. Dort sind die beiden vor allem mit Rauminstallationen und mit künstlerischen Platzgestaltungen vertreten. Meist im Auftrag und für bereits existierende Quartiere in London, oft auch für Festivals. „Das ist etwas, was uns besonders Freude macht. Schon seit unserem Studium versuchen wir jeweils nicht nur in einem Maßstab zu denken. Uns interessiert sowohl das Objekt, als auch die Architektur oder der Stadtraum.“ Ein besonders freudvolles Projekt ist „Meadows of Change“, eine Installation, die diesen Sommer im Rahmen des Wembley Park Art Trails, einen „public art exhibition“, realisiert wurde. Drei typische, rote Telefonzellen, üppig bepflanzt, verweisen auf die urbane Transformation dieser Gegend von kleinen Dorf Wembley Green hin zu einem dichten, städtischen Areal.

Ab Februar 2022 werden HagenHinderdael auch in Vorarlberg präsent sein. Mit einem neuem Prototypen für Stadtmöbel und einer kleinen Präsentation von Arbeiten im vai Vorarlberger Architektur Institut. Besteht die Möglichkeit, in Zukunft noch mehr von den beiden zu sehen? „Pandemie und Brexit haben unsere Arbeit natürlich stark beeinflusst. Wir denken darüber nach, einen Teil der Produktion nach Vorarlberg zu verlegen. Uns reizt die Qualität der Zusammenarbeit mit Industrie und Handwerk und wir suchen neue Vertriebswege für unsere Produkte.“ Verena Konrad

Klassisch und mehr

Wissen Sie, wo das Las Vegas Europas liegt? Man muss gar nicht weit fahren. In Liechtenstein sind in den letzten Jahren Casinos wie Pilze aus der Erde geschossen. Grund genug, eines davon zu besuchen. Und man merkt schnell: das Grand Casino Liechtenstein ist mehr als nur ein Casino.

Es ist schon ein bisschen wie der Schritt in eine andere Welt. Betritt man ein Casino, liegt automatisch eine gewisse „Goldgräberstimmung“ in der Luft – selbst wenn man nur vorbeischaut, um die vier Stockwerke und rund 7000 Quadratmeter des Hauses kennenzulernen. Im Grand Casino Liechtenstein in Bendern herrscht eine internationale Atmosphäre. Das liegt vielleicht auch am Hotelbetrieb, der im Haus integriert ist. Im GC Hotel treffen Casinobesucher, Geschäftsreisende und Urlauber aufeinander und nutzen die praktische Infrastruktur, wie beispielweise auch einen Seminarbereich.

Internationale Turniere. Anziehungspunkt der besonderen Art ist aber wohl einer der größten und modernsten Pokerrooms. An 20 Tischen wird hier gespielt und die modernen, gepolsterten Stühle mit

Über den Dächern. Im Sommer eröffnete mit „Floor Four“ die erste Rooftop-Bar Liechtensteins. Unser Haus verkörpert einen gesellschaftlich multifunktionalen Treffpunkt mit internationaler Atmosphäre. Auf vier Etagen und rund 7000 Quadratmetern.

Reinhard Fischer Geschäftsführer