5 minute read

Wertvolle Begegnungen

Die Museen und Kunsthäuser sind wieder geöffnet. Was in namhaften Institutionen in Wien, aber etwa auch in Basel gezeigt wird, konfrontiert im Besonderen mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur oder dem Beginn der Moderne. Im Fokus stehen aber auch das Schaffen sowie die kreativen und innovativen Leistungen von Künstlerinnen.

Déjà-vu. Olafur Eliasson erinnert in Basel an eine frühere Ausstellung im Kunsthaus Bregenz.

Wie Olafur Eliasson Kunst, Architektur und Landschaft fusioniert, hat das Publikum vor 20 Jahren eindrücklich im Kunsthaus Bregenz erfahren können. Der dänisch-isländische Künstler hat die Beschäftigung mit physikalischen Phänomenen in der Natur mittlerweile zu einem Markenzeichen gemacht. Wer die Ausstellung „Life“ in der Fondation Beyeler in Basel-Riehen besucht, nimmt wahr, wie Konzepte somit auch über Jahrzehnte funktionieren. Dass sich spektakuläre Lichtskulpturen oder Interventionen im öffentlichen Raum bis hin zu riesigen Wasserfällen vor der Skyline von New York als ungemein fotogen erweisen, hat die Bekanntheit des Künstlers erhöht, dass er sich als Botschafter für den Klimaschutz engagiert, nimmt man ihm ab. Nachdem er vor wenigen Jahren auch im Kunsthaus Zürich vertreten war, wo er eine Installation realisierte, die sich als Nebeldecke erwies, die auf die Bewegungen und Temperatur im Raum reagierte, bedingt sein aktuelles Werk in Basel-Riehen einen deutlichen Eingriff in die Architektur von Renzo Piano. Wo man vom Innenbereich bislang auf einen Seerosenteich blickte, fehlt die Glasbarriere mittlerweile völlig, die Natur bzw. Wasserpflanzen erobern sich für eine Zeitlang den Raum zurück.

Mit Erzählkraft. Xenia Hausner in der Albertina.

In der folgenden Ausstellung zeigt Beyeler dann Werke namhafter Künstlerinnen und Künstler wie Louise Bourgeois, Polke, Hodler oder Matisse, die ihre Beziehung zur Natur thematisierten. Anschließend gehört der Sonderausstellungsraum ausschließlich Künstlerinnen, die die Geschichte der Moderne wesentlich prägten. Genannt seien etwa Paula Modersohn-Becker, Mary Cassatt, Frida Kahlo oder Cindy Sherman. Vorausblickend. Es mag geographisch wie inhaltlich ein großer Sprung sein, aber wer den Frauen der Wiener Werkstätte im Wiener Museum für Angewandte Kunst (MAK) begegnet, der stellt nicht nur fest, dass es endlich Zeit war für eine derartige Ausstellung, sondern nennt beim Rückblick auf die entscheidenden Jahre Anfang des 20. Jahrhunderts Namen wie Else Unger, Felice Rix, Mathilde Flögl, Vally Wieselthier und Martha Alber vor Josef Hoffmann und Koloman Moser. Bei der Betrachtung von Geschirrentwürfen mit

Starke Frauen. Felice Rix ist eine Künstlerin der Wiener Werkstätte.

Albertina Modern

zeigt Arbeiten von Nobuyoshi Araki.

geometrischem Muster von Jutta Sika muss man sich stets vor Augen führen, dass diese um 1900 entstanden sind und nicht ein paar Jahrzehnte später als auch das Bauhaus Kunst und Handwerk zusammenführte und Frauen den männlichen Kommilitonen zwar noch nicht wirklich gleichgestellt waren, aber selbstverständlich Aufnahme fanden. Was diese Schau so bedeutend macht, ist erstens die Vielfalt, die sich hier zeigt, wenn vom Briefpapier bis zur Kleidung, den Accessoires und der Tapete alles gestaltet wurde und zweitens die Tatsache, dass Künstlerinnen mit ihrem Mut und ihrer Kreativität in bedeutendem Ausmaß ausschlaggebend für den Beginn der Moderne waren.

Die Wiener Werkstätte ist gerade auch Thema im Kunsthaus Zürich, wo die länger geplante Ausstellung über die Beziehung des Schweizer Künstlers Ferdinand Hodler zu Österreich, der Secession und Gustav Klimt realisiert wurde. 1917 eröffnete die Wiener Werkstätte in der Zürcher Bahnhofstraße eine Filiale. Hodler ließ sich seine Wohnung in Genf von WW-Designern einrichten, hatte er doch erkannt, dass sein eigentlicher Durchbruch erfolgte, nachdem er in Wien ausstellen konnte und der Grazer Sammler Carl Reininghaus, der im Übrigen auch sehr viel Schiele-Arbeiten kaufte, gleich einige seiner Bilder erwarb.

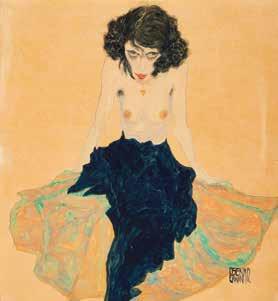

Aufschlussreich. Sich Schiele zu widmen, zählt zu den zentralen Aufgaben des Leopold Museums. „Body Electric“ heißt die aktuelle Schau, in der ein weniger bekanntes Kapitel aufgeschlagen wird und die einen aufschlussreichen Zugang zum Werk eröffnet. Erwin Dominik Osen, einem Künstlerfreund von Egon Schiele, war es gestattet, in einer psychiatrischen Klinik Patientenporträts zu fertigen. Abgesehen davon, dass die Bilder mit einer kritischen Haltung zum damaligen Stand der Neurologie zu betrachten sind, führte die intensive Auseinandersetzung mit der Physiognomie zu einem neuen Porträtstil. Schiele, dem es wiederum erlaubt war, Schwangere und Neugeborene in einer Frauenklinik zu zeichnen, hat diesen schließlich geprägt, indem er die Proportionen der eigenen Intuition folgend, veränderte.

Die Programme zum Beethoven-Jahr 2020, in dem der 250. Geburtstag des Komponisten zu feiern war, hat die Pandemie dezimiert. Vorgesehene Ausstellungsprojekte sind deshalb noch zugänglich oder gut dokumentiert. Das Leopold Museum ließ jedenfalls jenes Musikzimmer rekonstruieren, das sich der Schmuckfabrikant Georg Adam Scheid von Josef

Zwei Ausstellungen in Wien, einmal in der Albertina Modern und einmal in der Fotogalerie Westlicht, lenken den Blick auf die emotionalsten Bilder des bekannten japanischen Fotokünstlers Nobuyoshi Araki.

Zugänglich ist nun auch die sogenannte „Libelle“ auf dem Dach des Leopold Museums mit künstlerischen Interventionen von Eva Schlegel und Brigitte Kowanz.

Entdeckenswert.

Arbeit von Erwin Dominik Osen.

Ersatz kann es niemals sein, die erweiterten InternetAuftritte der Museen bieten nun aber eine gute Vorbereitung.

Maria Auchentaller entwerfen ließ. Ein Jugendstilkleinod mit tanzenden Elfen in der Landschaft ist von der 6. Sinfonie Beethovens inspiriert, ruft aber ebenfalls Assoziationen zu Auchentallers grafischem Schaffen hervor, der schließlich im Adria-Seebad Grado Spuren hinterließ.

Das Überirdische. Wer im Kunsthistorischen Museum, der an sich größten Schatzkammer des Landes, sich dazu aufgefordert sieht, seine Gedanken zum Thema höhere Mächte auf einem Zettel zu notieren und diesen zu hinterlassen, könnte meinen, dass der Lockdown einige der Kuratoren auf den Esoteriktrip geführt hat. Die Ausstellung selbst entspricht nur in einem ganz kleinen Teil einer Votivkammer. Pragmatisch orientierte Kunstbetrachter erfreuen sich an der Schönheit und der Vielzahl der Exponate aus verschiedenen Ländern, die den vier Elementen zuzuordnen sind oder das Verhältnis des Menschen zur Natur bzw. die Vorstellung vom Überirdischen thematisieren, das Kulturen geprägt hat. Dazu zählt etwa das „Venusfest“ von Rubens ebenso wie der „Düstere Tag“ von Pieter Bruegel d. Ä. , ein Federkopfschmuck aus Brasilien, römische Gemmen oder einer der Köpfe von Arcimboldo. Wer einige der vertretenen Theaterbilder betrachtet, etwa jenes zu Shakespeares „Sturm“ von Oskar Laske, macht sich bewusst, dass es geerdeten Zeitgenossen aufgrund ihrer Fantasiebegabung möglich ist, einen lockeren Umgang mit Elfen oder Luftgeistern zu pflegen.

Faszinierend. Kopfschmuck aus dem Kongo.

Mit dem Schauspiel und Inszenierungen konfrontiert auch die Albertina. Unter dem Titel „True Lies“ wurden rund 40 ältere und relativ neue Arbeiten der österreichischen Malerin und früheren Bühnenbildnerin Xenia Hausner zusammengefasst. Die Künstlerin, die selbst sagt, dass sie ihre Zeit reflektiert, überlässt das Maß der politischen Konnotation ihrer Porträts von Menschen in verschiedenen Situationen zwar weitgehend den Betrachtern, bezieht aber durchaus Position, wenn es etwa drei Frauen mit einem Diktator aufnehmen. Christa Dietrich

Erkundet. Die Wiener Werkstätte betrieb eine Filiale in Zürich.