6 minute read

Zum Ursprung

Theater fasziniert seit jeher

Die Bregenzer Festspiele feiern heuer das 75-JahrJubiläum. Das Programm mit „Rigoletto“ auf dem See, der Oper „Nero“ im Haus sowie mehreren Uraufführungen ist inhaltlich kompakt, berücksichtigt das zeitgenössische Schaffen, führt aber auch auf besondere Weise zurück auf den Ursprung des Namens Bregenz als römisches Brigantium.

Wer das Konzept verfolgt, dass Festspiele ein Heraustreten aus dem Alltag und die Beschäftigung mit dem Besonderen bedeuten, der müsste unweigerlich auf die Oper „Nero“ von Arrigo Boito kommen, sind sich Intendantin Elisabeth Sobotka und Regisseur Olivier Tambosi einig. In Bregenz weicht man vielleicht auch deshalb einem Werk nicht aus, das zur Uraufführung im Jahr 1924 offenbar die bislang teuerste Produktion an der Mailänder Scala verursachte. Man darf aber wohl davon ausgehen, dass man hier keine rund 600 Statisten sowie Streitwägen, Pferde und sonstige kostspieligen Requisiten brauchen wird, die das Budget einst in die Höhe schnellen ließen. Was den Chor betrifft, so wird man allerdings sicher nicht sparen. Arrigo Boitos Werk verlangt nach vielen Stimmen. Der Prager Philharmonische Chor beschäftigt sich auch schon länger mit der Oper als an sich vorgesehen. Jeder weiß es, „Nero“ sollte bereits im Sommer 2020 auf die Bühne kommen, die Pandemie erlaubte es nicht. In Verbindung mit Verdis „Rigoletto“ auf der Seebühne und der Premiere der Bühnenadaptierung von Kleists Novelle „Michael Kohlhaas“ als Sprechtheaterproduktion behält das Programm in diesem Jahr seine Kompaktheit wie sein Motto „Besessenheit und Wahn“.

Zu fünf szenischen Opernproduktionen, darunter die Uraufführungen „Wind“ von Alexander Moosbrugger und „Upload“ von Michel van der Aa, kommen heuer noch eine halbszenische Variante der Oper „Rheingold“, zwei Schauspielproduktionen, ein besonderer Beitrag des Landestheaters und ein dichtes Konzertprogramm.

Faszination für das Böse. Olivier Tambosi hat in Bregenz bereits „Amleto“ von Franco Faccio inszeniert, ein Werk, das von Elisabeth Sobotka erst wieder in Erinnerung gerufen wurde und den Bregenzer Festspielen wieder einmal eine Nennung in der europäischen Opernchronik bescherte. Nach zwei Aufführungen in den Jahren 1865 und 1871 war diese Oper nach dem Shakespeare-Drama „Hamlet“ nämlich aus dem Blickfeld von Intendanten und Verlegern geraten, bis sie schließlich in den USA rekonstruiert wurde und durch das Engagement der Bregenzer im Sommer 2016 wieder in Europa landete. Abgesehen vom Regisseur gibt es eine weitere Verbindung der diesjährigen Hausoper zur damaligen Produktion, Arrigo Boito (1842–1918) schrieb nämlich das Libretto zu „Amleto“. Auch er zählte, wie Franco Faccio (1840–1891) zur Gruppe der Scapigliatura (die mit den zerzausten Haaren), die nicht nur gesellschaftliche Freiheiten propagierte, sondern auch eine Erneuerung der Kunst. Faccios „Amleto“ machte die Auseinandersetzung mit Richard Wagner deutlich, in der Literatur gewannen deutsche und französische Dichter an Einfluss und inhaltlich beschäftigte man sich unter anderem mit dem Abgründigen. Die bekannteste Oper von Arrigo Boito ist nicht zufällig „Mefistofele“, die auf Goethes „Faust“-Dichtungen basiert und für die er wie bei „Nero“ auch das Libretto schrieb. Auf die Frage, worüber er mit Arrigo Boito sprechen würde, wenn die Möglichkeit dafür bestünde, meinte Olivier Tambosi einmal, dass es ihn interessieren würde, woher die Faszination für das Abseitige und das Dunkle komme, denn Boito

Nero war Kaiser des Römischen Reiches.

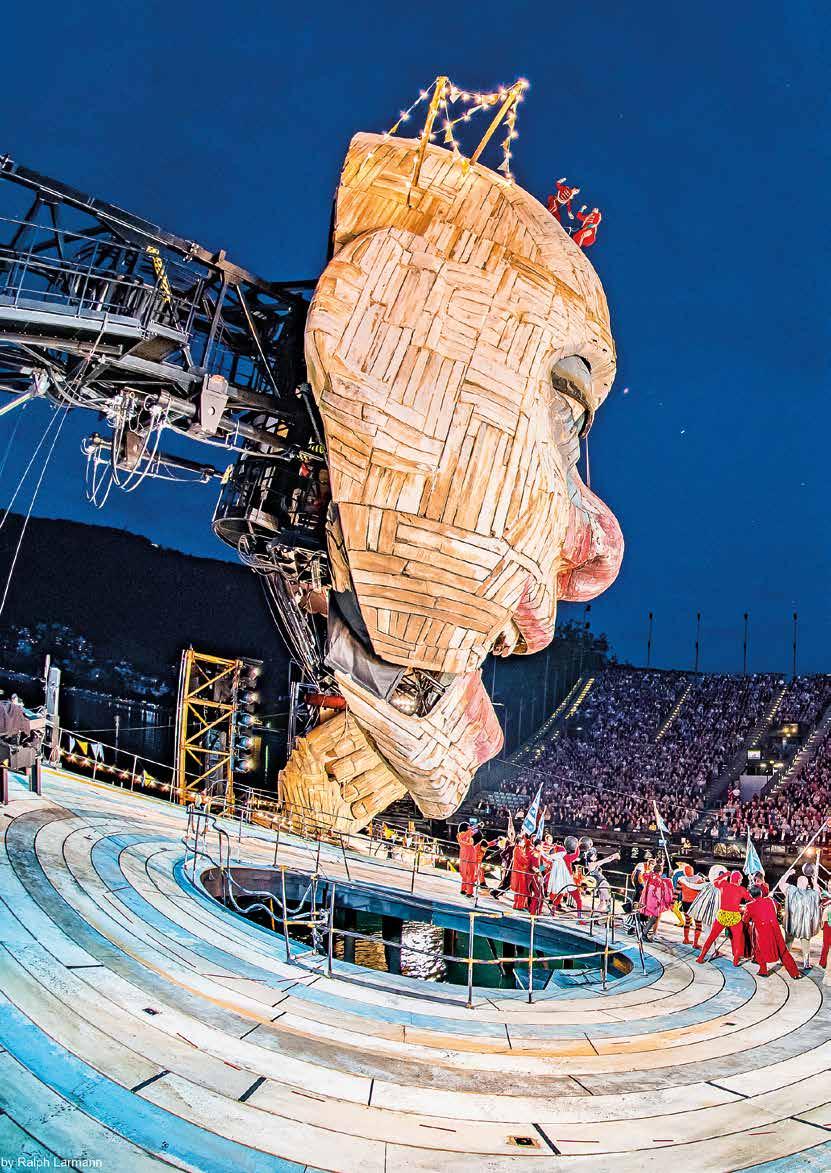

Ballonfahrt in „Rigoletto“ auf dem See.

Theatralisch. Festspielleitung mit Regisseur Olivier Tambosi.

Die Festspiele wurden im Jahr 1946 mit dem Mozart-Singspiel „Bastien und Bastienne“ auf Kieskähnen gegründet. Schon im Jahr darauf gab es eine Bühne auf dem See.

Mit „Hamlet“ inszenierte Tambosi hier bereits ein Werk von Arrigo Boito. habe nicht nur ein römischer Kaiser interessiert, der einen schlechten Ruf hat, sondern auch das Böse.

Römisches Theater. Zwischen Nero, im 1. Jahrhundert Kaiser des Römischen Reiches, und Bregenz lässt sich zudem eine besondere Beziehung herstellen. Brigantium war längst gegründet, als Nero an die Macht kam. Dass im Stadtbild des heutigen Bregenz weniger von diesem Brigantium sichtbar ist als es Archäologen und vor allem der geschichtsbewussten Bevölkerung lieb war und ist, heißt nicht, dass die römische Siedlung für die Region am Bodensee nicht von Bedeutung war. Warum die ausgegrabenen Mauerreste eines Kastells im heutigen Stadtzentrum wieder zugeschüttet wurden, bleibt dennoch unerklärlich. Nachdem man schon in den 1950er-Jahren davon ausging, dass sich irgendwo auch ein Theater befinden müsste, wurden vor rund zehn Jahren Funde gesichert, die eindeutig darauf schließen lassen, dass sich am Fuße der Oberstadt ein Ort befand, an dem sich bis zu 2000 Menschen zu Aufführungen versammeln konnten. Viele dürften eigens zu den Spektakeln angereist sein, denn obwohl sich die Historiker über die Zahl der Bewohner von Brigantium nicht einig sind, hätten diese das Auditorium noch nicht füllen können. Karl Oberhofer, der mit der Siedlungsstruktur von Brigantium beschäftigte Wissenschaftler, geht ohnehin von einer dichteren Besiedelung aus als Gerhard Grabher, der Archäologe im Vorarlberg Museum, der von höchstens 1000 Einwohnern spricht.

Im Museum hat man zudem in den letzten Jahren das Ziel verfolgt, den Besuchern und vor allem auch Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, dass sich die damalige Zeit nicht so einfach rekonstruieren lässt, wie man es noch vor Jahrzehnten versuchte. Um welche kultischen Ereignisse es sich handelte, für die das halbkreisförmige Theater mit steinernen Grundmauern und hölzernen Bänken gebaut wurde, ist nicht exakt eruierbar. Ob im Bereich des Ölrains bzw. über dem heutigen City-Tunnel, wo es viele Funde aus der Römerzeit gab, auch ein Amphitheater errichtet wurde, in dem Kämpfe stattfanden, lässt sich ebenso nicht mehr feststellen.

Regisseur Olivier Tambosi war etwa 18 Jahre alt, als ihm die Oper „Nero“ von Arrigo Boito in die Hände fiel. Die Aufnahme lag wochenlang auf dem Plattenteller, so sehr hatte ihn die Musik fasziniert.

Im einstigen Brigantium traf man sich zum Warenaustausch und offensichtlich auch, um Theateraufführungen zu sehen.

Nur noch ein Pferdehuf. Relativ gesichert ist die Tatsache, dass es in Brigantium ein von Säulen begrenztes Forum sowie eine Versammlungshalle und einen Tempel gab. Dort hatte man sich getroffen, Waren angeboten und sich ausgetauscht. Auch die jeweiligen römischen Kaiser waren präsent. Ein bronzener Pferdehuf ist der Einschmelzung durch spätere Generationen entkommen. Als letzter Rest eines großen Reiterstandbildes war er auch einmal in Bregenz zu sehen, wo man als eines der markantesten Zeugnisse aus der Römerzeit eine bronzene Hand mit Füllhorn aufbewahrt, wobei man allerdings nicht weiß, ob die Figur dazu männlich oder weiblich war. Der ebenfalls ausgebuddelte Flügel gab den Historikern weniger Rätsel auf. Er ist der großen Skulptur einer Siegesgöttin zuzuordnen.

Apropos Nero bzw. die Oper von Boito: Das Werk sei bereits rezensiert worden, bevor jemand auch nur einen Takt gehört habe, erzählt Olivier Tambosi. Arrigo Boito hat mit der Komposition im Alter von 20 Jahren begonnen und dann kontinuierlich daran gearbeitet, damit gerungen. Opernfreunde, die Nero bzw. Nerone vor allem in Claudio Monteverdis „L’incoronazione di Poppea“ begegnet sind, sei erläutert, dass das Liebesleben des Kaisers in Boitos Werk gar nicht vorkommt. Abgesehen davon, dass die Ehe mit Poppea in Wirklichkeit nicht lange dauerte, fokussiert Boito den Muttermord. Nero empfindet, so Tambosi, nach dem Tod von Agrippina auch nicht Reue, sondern Angst vor den Schicksalsgöttinnen. Eine spezielle Perspektive, die das Werk einnimmt, ist die Idee vom Künstlertum, die Nero hat und die sich nicht mit seiner vor allem durch Filme bekannt gewordene Darstellung als Schmierenkomödiant deckt. Dazu kommt die Auseinandersetzung mit den Religionen der Zeit, der kultischen Verehrung von Göttern, dem frühen Christentum und einer agnostischen Abspaltung davon.

Die Rolle der Kunst oder Definitionen der Kunst dürften in diesem Sommer somit ein großes Thema werden. Giuseppe Verdis 1851 uraufgeführte Oper „Rigoletto“ mit dem tragischen Ende eines Spaßmachers tangiert es ebenfalls. Christa Dietrich

Diese Hand zählt zu den Römerfunden im Vorarlberg Museum.

Ausgrabungen

fanden vor allem im heutigen Bereich des Ölrains statt.