63 minute read

laporan utama

Herpan Sagita | HIMMAH

Advertisement

Tanggal 1 Mei adalah ajang monumental. Riuh sana-sini, merayakan dengan gegap gempita. Berharap kesejahteraan yang layak, aksi dilancarkan. Muncul tuntutan mulai dari kebijakan pengupahan, jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga tuntutan penghapusan sistem outsourcing. Namun, tetap saja, buruh tak bisa lepas dari jerat kebijakan-kebijakan pemerintah yang melemahkan posisi tawarnya.

Bak gayung bersambut, lahirnya rezim infrastuktur dengan sosok nahkoda Joko Widodo membuat gebrakan di awal masa jabatannya. Paket kebijakan ekonomi disusunnya dengan beragam pertimbangan. Setidaknya, tahun 2015 buruh dibuat kaget oleh kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Muncul beragam reaksi penolakan. Demo besarbesaran, bahkan berujung represi. Buruh gelisah, rezim ini ditakutkan akan menjadi rezim yang menghamba kaum pemodal. Tujuannya untuk kemudahan investasi, hasilnya fleksibilitas upah. Buah dari rezim ini adalah politik upah murah. Korbannya adalah rakyat pekerja. Sialnya, justru pekerja juga yang disalahkan dengan dalih produktivitas yang rendah.

Bukan tanpa alasan ramai reaksi penolakan. Kebijakan ini dinilai akan melemahkan posisi tawar buruh. Belum lagi, lahirnya kebijakan ini pun tanpa melibatkan serikat buruh. Penetapan upah minimum yang tadinya melalui tawar menawar yang alot, kini ditimbang dengan formulasi rigid. Melalui pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Setelah adanya kebijakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini, praktis wewenang dari Dewan Pengupahan semakin sedikit. Dewan Pengupahan menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah lembaga tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Namun, kini kerja-kerja di Dewan Pengupahan hanya formalitas.

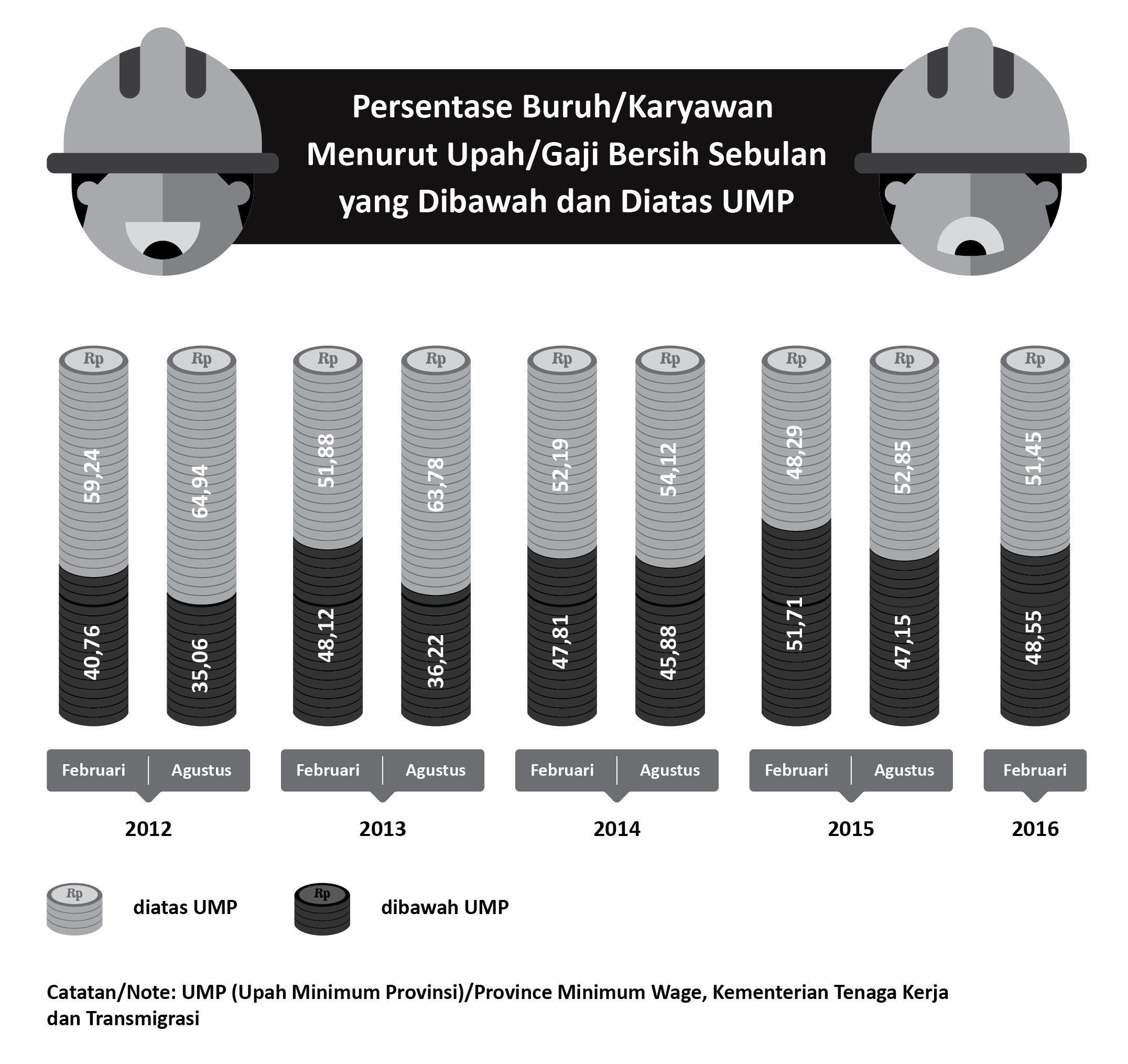

Upah minimum memang seharusnya menjadi jaring pengaman. Sebuah patokan dasar perusahaan memberi upah pada pekerjanya. Namun, perlulah dicermati laporan ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2016. Dari laporan itu dapat dilihat perbandingan antara pekerja dengan gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan di bawah UMP. Hasilnya, 51,45 persen untuk pekerja di atas UMP berbanding dengan 48,55 persen di bawah UMP. Sebuah fakta menyedihkan, bahwa masih ada 48,55 persen pekerja yang memperoleh upah di bawah UMP. Hal Ini menunjukkan di Indonesia masih banyak, bahkan hampir setengahnya, buruh mendapatkan upah di bawah UMP.

Pada 30 Oktober 2015 lalu, berbagai elemen buruh tumpah ruah melakukan demo besar-besaran menolak PP Nomor 78. Namun, yang terjadi malah kriminalisasi. Sebanyak 26 aktivis yang terdiri dari 23 buruh, 2 orang dari LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa ditangkap. Ditambah pihak kepolisian melakukan pengeroyokan. Pada 22 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas 26 aktivis tersebut karena tidak terbukti bersalah.

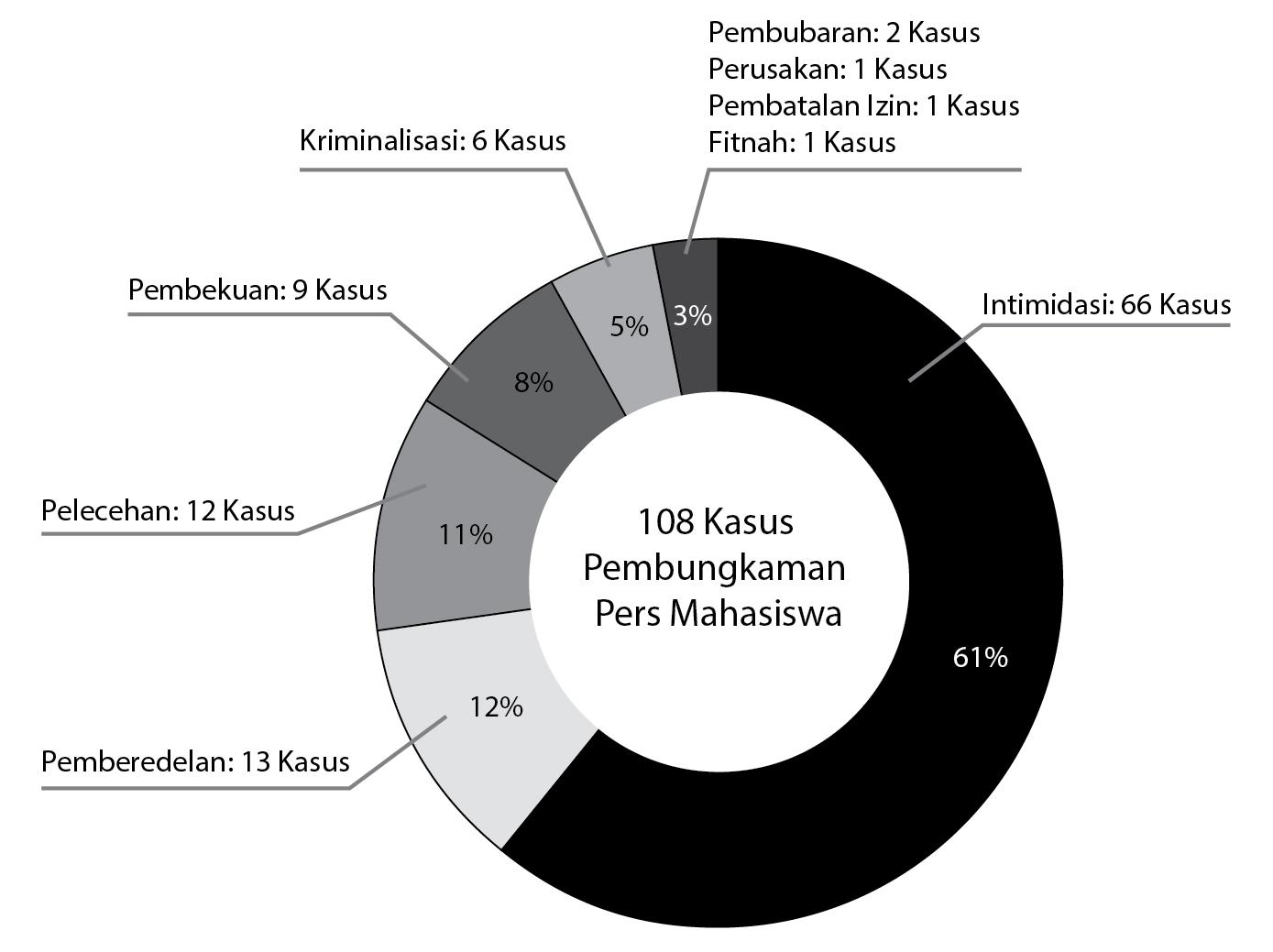

Selalu ada kontradiksi kepentingan. Gesekan pun tak terelakan. Perlawanan-perlawanan dilakukan oleh serikat buruh yang mewakili aspirasi kaum buruh. Percikan perlawanan ini pun mendapat hadangan. Kaum pemodal tidak tinggal diam, segala cara diupayakan agar serikat buruh yang melawan bungkam. Pemberangusanlah yang terjadi. Dengan beragam pola, diciptakanlah siasat agar gerakan buruh hancur.

Menurut Laporan Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal yang diterbitkan oleh LBH Jakarta pada April 2016. Tercatat sebanyak 1.409 buruh yang mengadukan permasalahan PHK ke LBH Jakarta. Alasan paling banyak adalah pemberangusan serikat, lalu disusul dengan efisiensi dan pailit. Laporan ini menggambarkan bahwa masih banyak peng-

usaha yang jengah melihat aktivitas organisasi para pekerjanya. Pengusaha tidak segan-segan untuk merumahkan pekerjanya. Seolah-olah buruh harus manut-manut saja. Cermin tidak adanya kata demokrasi di tempat kerja.

Padahal, kebebasan berserikat diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Buruh sejatinya mendapatkan jaminan dalam melakukan kerja organisasi di dalam serikat. Realitanya, sampai saat ini tindakan pemberangusan serikat masih terjadi. Masih menurut undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa tindakan pemberangusan serikat adalah tindak pidana. Buku Temuan dan Putusan Indonesia People’s Tribunal Tahun 2014 yang diterbitkan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) menulis bahwa ada kelemahan hukum dalam mengimplementasikan kasus pidana perburuhan, utamanya dalam konteks pemberangusan serikat. Banyak pengusaha yang sering melakukan pidana perburuhan namun jarang diimplementasikan kasus hukumnya.

Pola-pola dalam pelemahan serikat buruh dilakukan dengan beragam cara. Mulai dari yang ringan seperti memutasi anggota serikat sampai yang ekstrem melakukan PHK. Menurut penelitian LIPS lainnya, pemberangusan serikat merupakan cara paling efektif untuk merusak gerakan buruh. Kaum pemodal melakukan pemberangusan agar buruh tidak mampu menuntut hak mereka.

Cerita demikian adalah suatu gambaran kaum buruh yang terkungkung dalam terali pabrik. Ada juga cerita lain tentang kaum buruh di balik dinding rumahan. Mereka biasa disebut pekerja rumahan. Ceritanya memang bukan hal yang baru. Fenomena modernitas, sebuah desain relasi industri, sedunya para pekerja.

Istilah buruh rumahan menurut International Labour Organization (ILO) yaitu pekerja yang bekerja di rumahnya atau di tempat pilihannya, dan bukan tempat dari pemberi kerja. Ia menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan pemberi kerja.

Selama ini pekerja rumahan masuk kepada kategori pekerja informal. Faktanya, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 tentang Pekerja Rumahan. Sementara pekerja rumahan belumlah terlindungi payung hukum.

Pekerja rumahan muncul karena daya saing antar perusahaan semakin meningkat. Dalam praktiknya, ini yang banyak dilakukan oleh perusahaan. Memberikan pekerjaan kepada pekerja rumahan, agar proses-proses produksi bisa berjalan lebih efisien. Diciptakanlah rantai pasok yang panjang. Sementara pengusaha pun terlepas dari tanggung jawab ketenagakerjaannya. Tidak adanya payung hukum, upah murah, apalagi bicara jaminan sosial. Merupakan pemandangan yang biasa ditemui dari pekerja ini.

Diciptakanlah jarak hubungan kerja antara majikan dan buruh sejauh mungkin. Ujung-ujungnya, ini menjadi akal-akalan para majikan. Bersiasat agar lolos dari jerat tanggung jawab untuk patuh pada regulasi ketenagakerjaan. Jelas, dalam kondisi seperti itu, daya tawar buruh bukan saja lemah, tapi tidak ada sama sekali.

Sejatinya posisi buruh ada pada posisi yang lemah. Diperlukan peran negara dalam menjamin kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, keberpihakan pada kaum tertindas harusnya menjadi hal yang niscaya. Kalaulah kini negara hanya mementingkan investasi yang sebanyak-banyaknya, dan memihak pada korporasi, maka nasib buruh yang kini lemah, akan semakin dilemahkan. Kalau seperti ini adanya, “Kerja kerja kerja!” slogan tenar ala presiden kita hanya omong kosong belaka, karena nasib pekerjanya makin sengsara.q

Dalam BayangBayang Upah Murah

Dilema tuntutan kenaikan upah dalam bingkai persoalan lemahnya daya tawar buruh.

Oleh: Fahmi Ahmad B.

31 Oktober 2016, pekik semangat buruh bergema tepat sehari sebelum penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK). “Hidup buruh! hidup buruh! hidup buruh!” Teriakan massa aksi bergelora tepat di depan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Panas yang menyengat tak menyurutkan semangat, sekitar ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) melakukan aksi topo pepe. Mereka berjalan sekitar dua kilometer menuju Keraton Yogyakarta dengan berbagai tuntutan, salah satunya menuntut penetapan UMK.

Topo pepe adalah aksi budaya, dalam bahasa Indonesia, topo pepe yaitu aksi menjemur diri yang mengandung makna rakyat mengadu pada rajanya. Tatkala pemimpin mencerminkan perilaku yang tidak adil, di sana rakyat mengadukan pemimpin itu pada sang raja.

Berbalut busana khas jawa, ada sekitar belasan peserta aksi dari berbagai latar belakang mengenakan pakaian adat mereka sebagai simbol budaya, mereka berjalan pada barisan depan. Sementara, di depannya lagi, berjalan sosok perempuan membawa plastik berisi kembang-kembang dan menebarnya di sepanjang jalan. Hal ini mereka lakukan dalam aksinya, sebagai simbol, bahwa saat ini gubernur sebagai pemimpin, tidak berpihak pada kaum pekerja, malah menuruti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Kalau gubernur tidak menghargai keringat buruh, tarik saja bajunya, celananya, sepatunya, bahkan celana dalamnya, karena itu semua hasil keringat buruh,” teriak seorang buruh yang sedang berorasi, dia adalah Aziz Nur Feriyanto dari Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia. Dengan megafon yang digenggamnya, ia berteriak agar sultan mendengar aspirasinya.

Orasi silih berganti, mereka berasal dari berbagai serikat pekerja yang terkumpul dalam aliansi, diantaranya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yogyakarta, ASPEK Indonesia,

Ribuan buruh berunjuk rasa di area patung kuda Jakarta Pusat, Senin (01/05). Para buruh menuntut pemerintah untuk menghapuskan sistem kerja pemagangan, PP Nomor 78 tentang pengupahan serta menolak revisi sistem kerja waktu tertentu.

Ribuan buruh berunjuk rasa di area patung kuda Jakarta Pusat, Senin (01/05). Para buruh menuntut pemerintah untuk menghapuskan sistem kerja pemagangan, PP Nomor 78 tentang pengupahan serta Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Yogyakarta, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Yogyakarta, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta, dan serikat pekerja lainnya.

Kirnadi sibuk ke sana kemari mengatur aksi agar aksi berjalan lancar. Tampilannya terlihat rapih, ia memakai kemeja merah marun, ia bercerita tentang tuntutan aksi di tengah sibuknya menjawab pertanyaan wartawan yang turut meliput aksi kala itu.

“Sebelumnya memang sudah terlihat,” kata Kirnadi. Ia menjelaskan bahwa gubernur memakai PP Nomor 78 tentang Pengupahan sebagai acuan dalam penetapan UMK ini. Hasilnya, kenaikannya hanya 8,25 persen.

Kirnadi adalah Sekjen ABY, ia juga pengurus SPSI Yogyakarta. ABY membawahi berbagai federasi dan elemen gerakan perburuhan di Yogyakarta.

Tepat pada tanggal 23 Oktober 2015, Jokowi menandatangani kebijakan yang kemudian banyak ditentang kaum buruh, yaitu PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Pada pasal 44 ayat 2 djelasakan, bahwa aturan ini ditetapkan berdasarkan formulasi dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Pasca ditetapkan PP Nomor 78 di era Jokowi ini praktis posisi daya tawar buruh dalam menegosiasikan upah sudah hilang,” tutur Kirnadi dengan yakin. Menurutnya keputusan sudah final, rata-rata hanya Rp 1.400.000.

Bagi Kirnadi sesuai dengan konvensi International Labour Organization (ILO), buruh yang diwakili oleh serikat haruslah diberikan hak atau kewenangan dalam melakukan negosiasi pada saat penetapan UMK. “Artinya bahwa upah minimum itu bukan semata-mata pemberian dari pemerintah, tetapi itu hasil dari sebuah negosiasi, sehingga muncul partisipasi dari buruh,” jelas Kirnadi saat ditemui di Kantor ABY Jalan Anggajaya, sebrang Terminal Condong Catur seminggu setelah aksi itu.

***

Tanggal 1 November 2016, Sri Sultan Hamengkubuwono X praktis telah menetapkan UMK di provinsi yang dipimpinnya. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2017. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DIY mempublikasikan ketetapan ini pada lamannya. Ketetapan UMK mengacu pada PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Publikasi pada laman Disnakertrans Provinsi DIY juga dijelaskan, bahwa pertimbangan ketetapan UMK yaitu nilai inflasi nasional sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen.

Kenaikan UMK sebelum mengacu pada PP Nomor 78 tentang Pengupahan bisa mencapai 11 persen dengan mempertimbangkan daya tawar yang terjadi di Dewan Pengupahan. Sedangkan setelah adanya PP Nomor 78 tentang Pengupahan, kenaikan UMK hanya 8,25 persen.

Salah satu tuntutan aksi topo pepe yaitu menuntut agar gubernur mempertimbangkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai UndangUndang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka menganggap bahwa peraturan ini akan mereduksi peran dari buruh dalam penetapan upah minimum. Hanya didekatkan pada pertimbangan rigid, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

Dua minggu sebelum aksi, ABY melakukan survei KHL. Survei ini menggunakan 60 komponen sesuai

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012. Hasil survei ini tercantum dalam rilis pers aksi. Kirnadi bercerita bahwa survei ABY dilakukan sebelum penetapan UMK. Hasilnya, rata-rata tiap kota mencapai 2 juta.

Sejak adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012, standar KHL terdiri dari makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan.

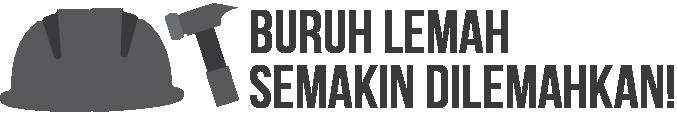

Upah minimum memang sebagai jaring pengaman agar buruh mendapatkan upah yang layak. Namun, laporan ketanagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2016 menunjukkan sebaliknya. Masih banyak buruh yang mendaapatkan upah di bawah jaring pengaman ini. Sebanyak 48,55 persen buruh digaji di bawah UMP. Trisna Miranta berusia 35 tahun, adalah salah satu dari sekian banyak buruh yang digaji di bawah upah minimum.

Trisna kami jumpai saat sedang melakukan aksi tutup pabrik tanggal 17 November 2016. Ia bekerja di PT Starlight Prime Thermoplas. Kala itu 68 pekerja termasuk Trisna menagih pesangon yang belum dibayarkan selama enam bulan.

“Alasannya dari pihak perusahaan nggak punya uang, padahal ngapusi (bohong) aja, di dalam sana aset mereka banyak kok,” keluh Trisna. Padahal perusahaan sudah menjanjikan untuk membayar pesangon tersebut jauh-jauh hari. Belum lagi, pesangon itu tidak ia dapatkan berdasarkan ketetuannya. Ia hanya mendapatkan setengah dari jumlah ketentuan yang harusnya perusahaan bayar.

Bukan hanya PHK, gaji Trisna pun di bawah UMK. Ia menunjukan slip gaji yang ia terima terakhir kali. “Hanya 1,2 juta,” ungkapnya. Jumlah upah yang ia terima masih di bawah UMK Kabupaten Sleman tahun 2016, yaitu Rp 1.388.000. Ia bekerja selama 15 tahun. Selama itu ia bekerja di bagian produksi PT Starlight Prime Thermoplas, sebuah pabrik yang memproduksi olahan plastik. Bekerja praktis selama 8 jam, libur hanya satu hari dalam satu minggu kerja. Trisna biasa menutupi kebutuhan hidupnya dengan proyek-proyek sampingan. “Jelas nggak cukup lah kalo cuma ngandelin kerja di sini,” ujar Trisna.

Saya mencoba menanyakan perihal kasus PHK masal dan hak pesangon kepada PT Starlight Prime Thermoplas. Sampai laporan ini diterbitkan, pihak perusahaan belum juga memberikan tanggapan. Surat permohonan wawan-

Sejumlah karyawan PT Dong Young Tress pulang usai bekerja sejak pagi, Jumat(06/01). Pabrik rambut palsu ini pernah didapati melakukan sejumlah pelanggaran seperti tidak memberikan upah sesuai UMK yang ditetapkan.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

cara sudah diberikan. Pihak keamanan mengatakan bahwa kondisi perusahaan sedang tidak stabil dan tidak bisa menerima wawancara.

Beda pabrik, beda pula ceritanya. Agustina masih terhitung muda, usianya 20 tahun. Sudah dua tahun ia bekerja di PT Dong Young Tress. Pabrik itu berlokasi di Piyungan, Bantul. Di sana memang banyak berdiri pabrik-pabrik. PT Dong Young Tress, pabrik di mana Agustina bekerja, memproduksi rambut palsu.

Ia memiliki nasib yang lebih baik dibandingkan teman-temannya yang lain. Gajinya pun lumayan, “3,1 juta,” katanya. Ia bekerja sebagai riders, bertugas memimpin kelompok. Dalam satu kelompok, jumlah pekerjanya bisa mencapai 70 orang. Mereka ditargetkan untuk memproduksi 7500 rambut dalam seharinya.

Agustina menjelaskan bahwa di pabrik itu terdapat dua tempat produksi, yaitu P1 dan P2. Agustina bekerja di P1. Dibanding P2, pekerja di P1 memang mempunyai rata-rata upah yang lebih besar.

“Kalau P2 gajinya rendah, ada yang satu bulan sampai 400 ribu,” kata Agustina.

Agustina menuturkan bahwa kondisi kerja di P2 lebih enak, hal tersebut bisa dilihat dari perbedaan jam kerja. Jam kerja biasa di P2 dimulai dari pukul 07.30 sampai 16.00. Sedangkan, Agustina harus banting tulang dari pukul 06.00 sampai 17.30. Selain itu, kerja di P2 relatif lebih leluasa, dibanding bekerja di P1 yang pengawasannya ketat.

Terkadang Agustina mengeluhkan jam kerja yang menyita banyak waktunya. “Sebenernya kerja dari jam 6 pagi sampai setengah 6 sore membuat kebutuhan di rumah jadi kacau, tapi ya emang kewajibannya kaya gitu, ya dijalanin aja,” keluhnya.

Umumnya, jam kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 40 jam per minggu. Namun, dalam praktiknya, banyak pekerja yang bekerja melebihi ketentuan tersebut. Begitupun dengan Agustina. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis BPS Agustus 2016, terdapat 30,07 persen pekerja yang mempunyai jam kerja lebih dari 49 jam dalam seminggu.

Saya mencoba mendatangi PT Dong Young Tress untuk mewawancarai jajaran perusahaan. Namun, pihak keamanan perusahaan itu mengatakan bahwa perusahaan tidak bisa menerima wawancara dari media manapun. “Di sini kan kawasan berikat, dan pengelolaannya pun tertutup, jadi kalau mau ketemu pengelola sini gak bisa, nanti malah saya yang kena,” kata pihak keamanan.

Laman Sindonews.com pernah menerbitkan berita tentang sidak yang dilakukan oleh Komisi D DPRD bersama Disnakertrans Bantul. Mereka melakukan sidak di pabrik rambut palsu itu pada November 2014 silam. Mereka menemukan beberapa pelanggaran. Beberapa pekerja memberikan keterangan bahwa gaji mereka di bawah UMK.

Cerita lainnya dari Wulantiwi (32 tahun). Ia adalah buruh di PT Lezax. Ia bekerja di perusahaan yang memproduksi sarung tangan dan tas golf. Selama ini ia berkecimpung di serikat, tergabung dalam PSP SPN PT Lezax, sebagai bendahara.

“Ya pahit lah buruh ini, saya juga berharap anak saya nanti gak jadi buruh,” kata Wulantiwi.

Selepas bekerja, biasanya ia beraktifitas di serikat. Ruangan berukuran kira-kira 5 kali 5 meter itu biasanya digunakan rapat oleh serikat di PT Lezax. Tempat itu sudah masuk wilayah pabrik. Wulantiwi menyodorkan slip gajinya, hanya Rp 3.000 saja uang makan ia dapatkan dari upahnya, begitu sederhananya. “Beli makan di angkringan juga cukup buat apa?” Tanya perempuan yang biasa disapa Tiwi ini. Hidup di Jogja dengan semua kesederhanaannya memang memberikan kesan tersendiri bagi Tiwi. Ter-

masuk sesederhana uang makan di slip gaji yang Tiwi terima.

Dia juga dengan tegas mengkritisi ketetapan UMK yang dipakai sebagai patokan tiap perusahaan. Karena menurutnya, ketetapan yang ada sekarang tidak mengakomodasi kepentingan buruh. Tiwi menganggap bahwa, hasil upah minimum di DIY khusunya, masih terhitung rendah, karena perhitungannya tidak melihat realita kebutuhan buruh yang kian hari kian meningkat. “Menurut saya, ya kalo dibilang kurang ya kurang,” katanya. Dengan cermat Tiwi menghitung harga-harga. “Beras naik udah nyampe Rp 9.000, sedangkan upah yang didapat cuma 1,4 juta. Itu buat makan, pendidikan dan lain-lain ya kurang. SPP anak sekolah pun mahal. Menurut saya tidak sebanding, terlalu rendah.”

Ia menambahkan bahwa ada beberapa kebutuhan yang belum dimasukan ke dalam KHL, salah satunya biaya sosial kemasyarakatan. Katanya, “Kalo ada orang yang hajatan, orang sakit, itu nggak masuk di hitungan KHL.”

Buruh PT Lezax menurut Wulantiwi terbiasa berutang. “Pasti semua karyawan sini punya utang,” cetus Wulantiwi. Gali lobang tutup lobang biasa dijumpai di kalangan buruh. Buruh terpaksa menekan biaya hidupnya, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya dengan berutang. “Ngutang terus,” katanya.

Jaring pengaman macam upah minimum ini harusnya melindungi kaum buruh. Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, semua buruh yang dipekerjakan oleh perusahaan, wajib mendapatkan upah sesuai UMK. Baik buruh yang sudah bekerja lama maupun yang baru bekerja. Lalu, setelah satu tahun ia bekerja, upah yang ia terima haruslah diatas dari ketetapan UMK.

Restu Baskara adalah pengurus FPBI DIY. Federasi yang juga di bawahnya terdapat berbagai serikat buruh dari tiap-tiap sektor industri. Ia pernah terlibat dalam berbagai advokasi kasus hubungan industrial, seperti melaporkan perusahaan yang terbukti tidak memberikan hak kepada pekerjanya sesuai aturan.

Restu bercerita bahwa ia pernah menggugat PT Sport Glove Indonesia (PT SGI). Perusahaan sarung tangan kulit yang terletak di daerah Godean. Ia menemukan beberapa pelanggaran, seperti gaji yang dibayar di bawah UMK, tanpa jaminan sosial, dan tanpa kejelasan kerja. Ia kemudian menang, setelahnya perusahaan tersebut didenda dan diharuskan memberikan hak buruhnya sesuai aturan.

“Di UMK itu yang dihitung cuma buruhnya tok, dia tidak melihat anak istrinya berapa, ya namanya juga upah minim, bukan upah layak,” kelekar Restu sambil tertawa cekikikan. “Sehingga buruhnya itu harus lembur, biar dapet duit, cari utang sana sini, gali lobang tutup lobang,” lanjutnya.

Restu berpikir bahwa rezim kali ini jelas sekali keberpihakannya, yaitu berpihak dan menghamba pada kaum pemodal. Katanya pemerintah tiba-tiba

membuat aturan PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Ia merasa terkejut dengan kebijakan ini. Serikat buruh pun merespon hal ini dengan melakukan berbagai aksi seperti demonstrasi.

Menurut Restu, di Yogyakarta masih nampak kultur feodalistiknya. Ini berpengaruh ke kondisi sosiologis buruh. Buruh merasa takut untuk melawan. Selain itu, karena Jogja pun bukan kota industri, ini membuat gerakan buruhnya tidak tersentralisasi. Hal ini yang banyak berpengaruh pada lemahnya daya tawar buruh dan menjadi persoalan rendahnya upah di Jogja.

Menakar Peran Dewan Pengupahan

Kampus Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Islam Indonesia (UII) terletak di Jalan Prawirokuat, Condong Catur. Tepat di gedung International Program (IP) FE UII, Rokhedi beraktifitas kala itu. Ia adalah Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman. Ia menjadi Dewan Pengupahan mewakili kalangan akademisi. Tercatat sebagai dosen Ilmu Ekonomi yang juga mengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Mata kuliah itu pula yang membuat ia harus banyak berkutat membahas daya tawar buruh berdasarkan kaidah keilmuan dan teori.

Dengan gayanya yang santai Rokhedi bercerita tentang peran Dewan Pengupahan setelah adanya PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Menurutnya, meskipun tidak lagi memasukan KHL dalam penetapannya, namun, secara periodik Dewan Pengupahan melakukan survei KHL. Biasanya, survei dilakukan tiap bulan, sebagai pembanding UMK.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 107 tahun 2004, Dewan Pengupahan terbagi atas Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Dalam Keppres tersebut, Dewan Pengupahan didefinisikan sebagai suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha dan pemerintah.

“Dari hasil penetapan itu, kita estimasi, KHLnya berapa. Setelah itu ya kita bandingkan, kalau hasil KHL itu lebih besar dari UMK, maka itu bagus lah buat buruh,” tutur Rokhedi. Menurutnya, ketetapan UMK jangan sampai di bawah KHL. Kalau memang jauh di bawah KHL, ada semacam lobi ke gubernur dari Dewan Pengupahan.

Kerja Dewan Pengupahan kini berbeda setelah adanya PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Dulu ketika sidang di Dewan Pengupahan bisa sampai berhari-hari, karena terdapat tawar menawar yang alot, dari pihak buruh maupun pengusaha. “Namun, sekarang relatif lebih cepat, karena perhitungan yang sudah rigid,” kata Rokhedi.

Terdapat perbedaan antara survei ABY dan perhitungan Dewan Pengupahan. Hasil survei ABY, rata-rata UMK tiap kota dan kabupaten di atas 2 juta. Namun, hasil dari Dewan Pengupahan menunjukkan bahwa UMK di bawah penetapan dari gubernur, yaitu sekitar 1,3 juta. “Malah hasil yang kami tawarkan lebih dari UMK, ini bonus buat buruh,” papar Rokhedi.

ABY menanggapi bahwa survei

Darmawan, Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi DIY menjawab pertanyaan saat wawancara di kantornya, Kamis(02/03). Darmawan menjelaskan, sejak adanya PP Nomor 78 tahun 2015, upah minimum ditentukan dengan menggunakan formula, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

HIMMAH M. Nadhif Fuadi |

yang dilakukan Dewan Pengupahan itu bohong dan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. “Logikanya saja, kalau hasilnya seperti itu, berarti kebutuhan hidup buruh di Jogja itu kurang dari 50 ribu per hari dong,” kata Kirnadi

Rata-rata upah minimum di DIY lebih rendah dibanding provinsi lainnya. Kata Rokhedi, kebijakan Dewan Pengupahan sebelum-sebelumnya yang menekan upah membuat ketetapan upah yang baru tetap saja rendah. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Tanpa adanya tawar menawar, semuanya diserahkan pada formulasi baku.

ABY menggugat Surat Keputusan Gubernur DIY tentang UMK 2017. Tanggal 19 Januari 2017 gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi DIY. ABY menganggap bahwa ketetapan UMK menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak menyertakan survey KHL. Selain itu, ketetapan dari gubernur ini dirasa kurang aspiratif dan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja. Sebelum adanya gugatan ini, perbedaan pandangan hasil upah minimum antara ABY dan Dewan Pengupahan memberi gesekan tersendiri di dalamnya.

“Nah itu survei (Survei ABY-red) yang ngawur,” cetus Darmawan. Ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja di Disnakertrans Provinsi DIY. Kini setelah adanya gugatan dari ABY, setiap kamis ia harus menghadiri sidang. Darmawan menjadi kuasa hukum mewakili pemerintah. Namun, menurutnya gugatan yang dilayangkan itu salah alamat.

Darmawan mengatakan bahwa kalaulah ABY mau melakukan gugatan, harusnya lakukan dulu judicial review di Mahkamah Agung bukan malah menggugat gubernur. “Jangan ke gubernur, kalo ke gubernur salah alamat,” kata Darmawan.

“Kalo gitu seluruh gubernur di Indonesia harusnya juga digugat, karena semuanya juga pake aturan (PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahanred) ini, justru yang nggak pake aturan ini yang salah, karena tidak menggunakan sistem perundang-undangan yang berlaku,” cetus Darmawan mengomentari gugatan ABY.

Darmawan melihat bahwa kebanyakan yang menolak adanya PP Nomor 78 tentang Pengupahan ini karena tidak paham dan terlalu dini menganggap hilangnya peran survei KHL. Padahal, menurut Darmawan, survei KHL tetap digunakan. “KHL itu terdapat pada upah minimum berjalan,” ujarnya. Selama lima tahun sekali pemerintah melalui Dewan Pengupahan melakukan survei KHL. Bahkan kata Darmawan setiap lima tahun sekali juga komponen KHL bisa ditambah.

Darmawan pun sepakat, bahwa peran Dewan Pengupahan kini berkurang, karena perhitungan upah minimum sudah ada formulasinya. “Sekarang tidak ada tawar menawar, dan lebih aman,” cetus Darmawan.

“Ya memang upahnya kalo tinggi banget itu bagus, tapi apa pengusaha mampu untuk membayarnya?” tanya Darmawan.

Kami mendatangi Gonang Djuliastono. Ia adalah wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Provinsi DIY. Kadin adalah lembaga yang mewakili para pelaku usaha dan industri. Kadin DIY saat ini dipimpin oleh GKR Mangkubumi, anak tertua Sultan Hamengkubuwono X. Secara struktural Kadin membawahi berbagai sektor usaha dan asosiasi lainnya, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Real Estete Indonesia (REI).

Kami tidak menemui Gonang di kantor Kadin, karena kala itu ia sedang beraktifitas di kantor perusahaan yang ia miliki, PT Cipta Wahana Karya. Tepatnya di Kompleks Kolombo, Catur Tunggal. Gonang berada di ruangannya di lantai dua. Ia bercerita sebagai seorang pengusaha. “Kalau kita sebagai pengusaha, yang dilihat adalah bagaimana supaya produktivitasnya tinggi, hasilnya baik, kualitas produk bagus, tapi tenaga kerja ini juga harus bisa mendukung.”

“Kalo ekonomi lesu, pemasukan perusahaan kecil, sementara buruh minta upahnya tinggi, lah siapa yang mau nomboki,” ujar Gonang sambil mengerutkan dahi.

Gonang mengeluh, kini banyak sekali beban yang diemban pengusaha dengan semua kebijakan-kebijakan pemerintah. “Udah ditambah beban pajak, terkadang perizinan birokrasi belum bener, banyak lah kendala-kendala. Pemerintah sekarang enak punya pemasukan dari pajak, pemasukan perusahaan tinggi, ya pajaknya juga kan tinggi,” kata Gonang.

Kontradiksi kepentingan dengan semua debat panjang antara kesejahteraan buruh dan produktivitas pengusaha memang sejatinya di wadahi oleh adanya Dewan Pengupahan. Seperti itulah kerja lembaga tripartit. Omongan Darmawan memang benar, bahwa pemerintah seharusnya melindungi buruh. Karena apa mau dikata, posisi buruh ada pada posisi yang lemah.

Buruh Jogja Terancam Tunawisma

Mereka duduk di depan Keraton Yogyakarta. Di lapangan berbentuk persegi dengan luas 150 kali 150 meter, turis lalu lalang melewati barisan mereka. Dalam lantunan adzan dzuhur, buruh berjemur di bawah terik matahari siang itu.

Mereka seolah memikirkan nasib dibalik lamunannya, bagaimana mereka bertahan hidup kalau upah mereka saja tidak diperhatikan. Bagaimana nasib cicilan rumah? Kontrakan? Kosan? Kalau dalam survei KHL saja pemerintah hanya menghargai sebesar 100 ribu. Setidaknya pertanyaan-pertanyaan itu yang disuarakan dalam pembacaan sikap.

“10 atau 15 tahun lagi pekerja muda di Jogja dipastikan tunawisma,” dengan lantang Marga berorasi. Ia perwakilan dari SPM. Ia buruh di Melia Purosani Hotel Yogyakarta, perusahaan yang bergerak di Industri perhotelan yang kini sedang marak di Jogja. Industri ini juga yang kemudian mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jogja. Namun, manisnya buah usaha yang didapat pengusaha perhotelan dan perumahan tidak semanis cerita Marga yang menganggap bahwa buruh di Jogja terancam tunawisma.

“Faktanya, ada sektor usaha yang mempengaruhi inflasi dan upah yang sangat tinggi, apa itu?” tanya Kirnadi. Pertanyaan retoris ia jawab sendiri. “Sektor properti dan tanah,” tatap mata Kirnadi nampak serius berkomentar mengenai persoalan ini. “Sementara, bayangkan saja,” kata Kirnadi. “Hari ini kita dengan membawa slip gaji 3 juta saja, tidak ada satu Bank pun yang mau meng-acc untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Itu gaji yang 3 juta, apalagi gaji yang 1,5 juta sesuai UMK.”

Kirnadi menganggap bahwa harga rumah sudah sangat tinggi, kalau pun ada yang murah, itu sangat jauh dari lokasi dia kerja.

Saya mendatangi Bank BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta untuk menanyakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembelian rumah melalui kredit. “Syaratnya menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak, KTP, sama slip gaji minimal 3 juta,” kata Devi seorang customer service.

Tirto.id di lamannya pernah membuat laporan. Mereka menjelaskan detail hitungan berapa lama kaum pekerja muda di Jogja memiliki rumah bertipe kecil dan letaknya jauh dari pusat kota sekalipun di daerah Tempel. Hasilnya tak dinyana, yaitu menabung semua gajinya selama 230 bulan atau sekitar 19 tahun. Itupun belum termasuk hitungan inflasi.

Dengan kecewa, karena tidak ada sama sekali tanggapan sultan, aksi ditutup dengan pembacaan sikap. Masih dengan sorot mata yang tajam seakan sedang memikirkan sesuatu, seorang bapak mengkerutkan dahi. Entah apa yang ia pikirkan. Sambil menggumam, kaum buruh bernyanyi, berkeluh dalam nada, melantunkan lagu ibu pertiwi dengan khidmat.q

Reportase bersama: RB. Radix Sabili D. P., Rabiatul Adawiyah, dan AlAina Radiyah

Rajut Asa Buruh Rumahan

Mereka adalah pekerja seperti pekerja tetap lainnya. Namun, mereka belum tersentuh payung hukum. Perusahaan terkadang memanfaatkannya lewat rantai pasok yang panjang.

Oleh: Rabiatul Adawiyah

“Mba mata-mata ya,” tuduhnya sambil tertawa ringan. Meskipun tertawa, rasa takut terlukis jelas di wajahnya. Perempuan itu tidak ingin membahas tentang tempat kerjanya dahulu. Dia tidak ingin dianggap pendendam dan menjelek-jelekkan. Perempuan bernama lengkap Reni Sugiarti ini adalah salah satu mantan pekerja rumahan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bulu Mata Palsu Cantik yang terletak di Temon, Kulon Progo. Reni dengan langkah hatihati menceritakan bagaimana dulu ia bekerja.

KUB ini merupakan usaha rumahan yang bergerak dalam pembuatan bulu mata palsu pada tahap netting. Proses netting ini merupakan tahapan dasar dalam pembuatan bulu mata palsu. “Netting itu kaya tinggal masang ke rambutnya,” jelas Reni. Setelah proses netting, bulu mata yang sudah jadi akan dikirim ke perusahaan pusat di Purbalingga.

Reni mempersilahkan saya untuk meminum teh yang sudah ia sediakan. Reni melanjutkan bahwa ia sendiri tidak mengetahui betul bagaimana pro- ses selanjutnya di Purbalingga.

Reni sudah bekerja di bulu mata palsu selama tiga tahun. Ia bekerja dari jam tujuh pagi hingga jam empat sore. Saat ini, Reni bekerja di KUB Jelita yang berada di Sogan, Kulon Progo. KUB Jelita juga bergerak dalam pembuatan bulu mata palsu. KUB ini baru saja berdiri selama satu bulan. “Semua pekerja di Sogan merupakan mantan pekerja di Bulu Mata Palsu Cantik,” kata Reni.

Reni Sugiarti buruh rumahan KUB Jelita sedang menunjukkan bagaimana cara membuat bulu mata palsu dengan cara netting di rumahnya, Minggu(22/01). Reni menjelaskan bahwa tahap netting adalah tahapan awal dalam pembuatan bulu mata palsu.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

Sebagian besar pekerja rumahan yang tergabung di KUB Cantik berpindah ke KUB Jelita dikarenakan perubahan naungan.

Pada awalnya KUB Cantik berada di bawah naungan PT Sung Shim, namun saat ini sudah berganti menjadi PT Royal. Pergantian naungan tersebut menjadi faktor banyaknya pekerja yang berhenti dari KUB Cantik.

Jumlah pekerja yang berhenti dan pindah ke KUB Jelita sekitar 90 pekerja. Saat ini jumlah pekerja rumahan di KUB Cantik sekitar 60 pekerja. PT Royal dan PT Sung Shim sendiri terletak di Purbalingga. Sementara itu, perusahaan memberikan pekerjaan kepada KUB Cantik yang nantinya akan dikerjakan oleh pekerja rumahan. Di Purbalingga terdapat banyak pabrikpabrik bulu mata palsu. Hasil produksi nya akan diekspor ke Korea Selatan.

Sistem kerja yang diterapkan oleh PT Sung Shim dan PT Royal sedikit berbeda. “Izinnya waktu Royal susah, misalkan kalau mau izin ke Bank,” katanya, Reni terlihat masih ragu untuk bercerita.

Jam kerja dan hari kerja pun berubah. PT Sung Shim menerapkan enam hari kerja, sedangkan PT Royal menerapkan lima hari kerja. Jam pulang pun berubah dari jam tiga menjadi jam setengah empat. “Di Royal istirahatnya dua kali 20 menit, sedangkan Sung Shim satu jam,” kata Reni.

Perubahan ini diikuti dengan kenaikan gaji yang tak terlalu signifikan. Namun, kualitas bahan pembuatan bulu mata palsu seperti rambut menurun. Selain itu, jumlah bahan pun dibatasi. Meskipun terdapat kenaikan gaji, namun jumlah bulu mata palsu yang dihasilkan semakin sedikit.

“Bahannya kurang bagus mbak, cepat putus,” tutur Reni sambil tertawa masam. Perempuan ini memiliki satu anak laki-laki. Saat itu dia memanggil anaknya ketika memasuki pintu rumah.

Reni sambil memangku anaknya melanjutkan bahwa kerja sambil minum pun tak boleh. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu pekerjaan. Peraturan yang diterapkan KUB setelah dinaungi PT Royal memang lebih ketat dibandingkan ketika dinaungi PT Sung Shim. “Padahal, kita ingin santai sambil makan tapi dapat banyak bulu mata palsu,” keluh Reni. ***

Suatu hari Reni datang ke tempat kerja seperti biasanya. Saat sampai di tempat kerja, dia terkejut melihat kursi dan meja sudah berganti. Pagi itu suasananya berbeda, tiba-tiba saja mereka disuruh duduk oleh pemilik KUB dan mengatakan bahwa mereka pindah kepemilikan menjadi PT Royal. Pada awalnya mereka ditawari upah yang lumayan tinggi untuk satu buah bulu mata palsu. Namun, ternyata setelah bahan pembuatan bulu mata palsu diberikan, Reni kecewa. “Ternyata bahannya susah dibuat, jadi kan susah dapat uangnya juga,” kata Reni.

PT Royal menawarkan upah perbulannya sampai dengan 2 jutaan. Tapi, faktanya gaji yang didapatkan hanya Rp 600.000 per bulan. Sistem pengupahan pun berbeda, PT Royal memberikan gaji tiap dua minggu sekali.

Upah yang diterima Reni berdasarkan target harian. Apabila dia dapat membuat 15-21 buah bulu mata palsu maka dia akan mendapatkan upah sebesar Rp 15.000 sehari. Jika 22-28 buah, upah yang diperoleh sebesar Rp 17.000. Setiap penambahan tujuh buah bulu mata palsu disertai dengan penambahan gaji sebesar dua ribu.

Sehari, Reni biasanya mendapatkan upah sebesar Rp 75.000. Dia biasanya mendapatkan 50 buah bulu mata palsu. Sistem pengupahan tersebut merupakan sistem untuk pekerja lama.

Berbeda dengan pekerja baru yang masih dalam pelatihan. Upah seharinya hanya Rp 28.000. Proses pelatihan berlangsung selama tiga bulan. “Soalnya mereka kan masih belajar,” tutur Reni.

Selain bahan rambut yang mudah terlepas, rambut kecil-kecil yang jatuh pun jadi tanggung jawab pekerja. Pihak KUB setelah dinaungi PT Royal menuntut pekerja untuk memungut helaian rambut yang kemudian dikumpulkan kepada mandor.

Bila saatnya tiba, pihak PT Royal dari Purbalingga itu akan datang untuk mengambilnya. Sistem ini membuat Reni lelah. Dulu, rambut yang jatuh

merupakan bagian dari rambut reject. Reni melanjutkan bahwa rambut reject merupakan bagian rambut yang rusak dan tidak digunakan lagi.

Para pekerja mulai mengeluh. Tak ada pemberitahuan apapun mengenai perubahan ini. Namun, pihak pengelola KUB hanya diam, meminta pekerja untuk mencobanya terlebih dahulu.

Reni memiliki target pembuatan sekitar 50 buah bulu mata palsu. Ia membuat bulu mata palsu dengan pola silang yang merupakan harga paling tinggi, Rp. 927 per bulu mata palsu.

Ada banyak model bulu mata palsu, namun Reni tak tahu pola apa saja karena selama ini dia hanya mengerjakan pola silang. Bahan yang dipakai dalam pembuatan bulu mata palsu ada dua yaitu benang dan senar. Di KUB Cantik, terdapat empat kelompok pekerja. Mereka ditempatkan di kelas yang berbeda. Tiap kelompoknya membuat bulu mata palsu dengan model yang berbeda-beda. “Aku dulu di kelas B,” katanya. Kelas A menggunakan benang, kelas B, C, dan D menggunakan senar, namun memiliki model yang berbeda-beda.

Mengenai jaminan kesehatan, Reni mengaku tidak tahu menahu masalah itu, karena satu bulan kemudian dia sudah keluar. “Sebentar, coba tanya saja sama adekku, dia baru bekerja di KUB Cantik,” katanya sambil bangkit dari tempat duduknya. Di pintu samping ruang tamu, dia keluar, kemudian hilang. Tak lama Reni datang dengan seorang perempuan, terlihat masih muda, dia sedang menggendong anak laki-laki yang berumur sekitar 3 tahun.

“Ini mbaknya mau tanya tentang bulu mata palsu, tempat kamu kerja,” kata Reni diselingi tawa.

“Apanya,” kata perempuan itu sambil tertawa juga. Ia terlihat bingung dan ragu. Anak laki-laki yang digendongnya merengek, minta digendong, dia tak ingin duduk. Reni mencoba mengambilnya dari pangkuan ibunya, namun anak laki-laki itu malah menangis dengan keras. Dia tidak ingin berpisah dengan ibunya. Perempaun itu bernama Sri Wahyuni (18 tahun), dia sudah dua minggu bekerja di KUB Cantik. “Gimana kamu lamar kerjanya,” tanya Reni.

“Ya gimana, tinggal bilang pengen kerja, besoknya disuruh masuk,” jawab Sri sambil tertawa lagi, dia bingung, sesekali dia melirik pada Reni. Wajahnya menunjukkan bahwa dia tak tahu apaapa tentang haknya sebagai pekerja. Dia hanya melaksanankan perintah tanpa bertanya. Masalah gaji pun dia tak tahu menahu.

Setiap buruh di KUB Cantik memiliki cerita yang berbeda. Begitu pun dengan perempuan bernama Rubini. Dia sudah bekerja selama kurang lebih dua tahun. Namun, sudah beberapa bulan ini dia tidak bekerja karena sakit. Menurutnya sistem yang diterapkan oleh kedua perusahaan tersebut sama saja. Memang upah yang diberikan setelah dinaungi PT Royal lebih besar dibandingkan dengan PT Sung Shim. “Upah sekitar 800 ribu,” katanya. Perempuan berusia 22 tahun ini

HIMMAH

RB Radix Sabili D. P. | Eko Wisnu Wardhana kepala Disnakertrans Kulon Progo menjelaskan mengenai buruh rumahan di kantornya, Jumat(03/03). Menurutnya, buruh rumahan memang belum memiliki payung hukum.

tak banyak bicara. Dia memiliki sifat pemalu dan menjawab singkat setiap pertanyaan.

Rubi sendiri biasanya membuat bulu mata palsu dengan pola silang sama dengan Reni. Dia mengatakan hal serupa dengan Reni, bahwa bahan bulu mata yang terjatuh di lantai harus diambil kembali. “Gak tahu mau diapain, dibawa lagi dari pihak perusahaan,” kata Rubi.

Satu hal yang menarik perhatian Rubi adalah tentang kesehatan mata teman-temannya. Menurutnya, banyak teman-temannya yang menggunakan kaca mata. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan bulu mata palsu di bawah sorotan lampu. “Karena kan jarak mata dengan lampu sangat dekat, jadi matanya sakit, semoga saja saya tidak,” kata Rubi sambil tertawa pelan. Mengenai jaminan kesehatan, pihak KUB pernah menjanjikannya. Namun, belum terealisasikan hingga saat ini. “Iya mungkin nanti.” ***

Sebelum menjadi KUB, perusahaan bulu mata palsu itu merupakan perusahaan berbentuk CV dengan nama Berkah Karunia. Namun, pada tahun 2014 lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo menyarankan untuk mengubahnya dikarenakan beberapa alasan seperti memberi gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Eko Wisnu Wardhana selaku kepala Disnakertrans Kulon Progo menjelaskan bahwa KUB Cantik tidak memenuhi syarat sebagai CV.

“Saya tidak maksud begitu, saya hanya menolong orang yang cari pekerjaan supaya bisa kerja, dapat upah meskipun tidak full. Hanya membantu, mereka berkumpul, bekerja, kita fasilitasi,” kata Eko menirukan perkataan pengelola CV Berkah Karunia.

Kemudian, Eko mengatakan bahwa jika memang seperti itu, maka jangan menggunakan CV. Hal tersebut karena CV merupakan badan usaha yang harus tunduk terhadap peraturan ketenaga-kerjaan.

Wahyu Sulistiyani adalah Kordinator Lapangan (Korlap) KUB Cantik. Ia biasanya mengelola pasokan bahan yang diberikan oleh pihak perusahaan di Purbalingga. Sekaligus mengawasi pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Eko. Katanya, pihak KUB Cantik hanya bermaksud menyediakan pekerjaan. “Memang dari pihak Disnakertrans yang menyarankan untuk mengganti jadi KUB,” kata Wahyu. Ia melanjutkan, bahwa dulunya bangunan yang dipakai oleh KUB Cantik ini adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen.

Menurut laporan Harian Jogja pada tahun 2014, perusahaan yang beroperasi sejak November 2011 ini belum memiliki izin. Saat itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kulon Progo melakukan inspeksi mendadak dan menemukan fakta tersebut. Agung Kurniawan, selaku kepala BPMPT Kulon Progo saat itu mengungkapkan bahwa CV Berkah Karunia harus melengkapi perizinan, mulai dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan , serta izin usaha.

Awan Santosa adalah Direktur Mubyarto Institute. Ia juga seorang peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada. Ia pernah menulis artikel tentang nasib pekerja bulu mata palsu yang ia publikasikan di laman Mubyarto.org.

Kami menjumpai Awan di Pustek UGM. Ia mengungkapkan bahwa KUB Cantik pada awalnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai CV. “Dugaan saya, ini merupakan manipulatif KUB,” katanya.

Awan mengatakan bahwa KUB merupakan sebuah kelompok usaha yang berarti kumpulan orang bermusyawarah dan bergotong royong untuk membuat bulu mata palsu.

“Sebagai sebuah pekerjaan, bulu mata palsu tidak manusiawi,” kata Awan. Hal itu dikarenakan minimnya upah, banyak pekerja yang menggunakan kacamata dan tak dilindungi jaminan sosial.

Pada umumnya, buruh rumahan tidak berbicara tentang upah minimum, namun berbicara tentang proporsi pembagian hasil. Hal tersebut dikarenakan buruh rumahan tidak dapat dikonversi dengan hitungan jam, karena mereka bekerja berdasarkan keahlian dan mengisi waktu luang. Buruh memiliki alat produksi sendiri, bukan milik perusahaan.

Cerita buruh rumahan lain datang dari Panca Indriasih. Perempuan berumur 30 tahun ini biasanya dipanggil Indri. Dia sudah menjadi buruh rumahan tas rajut bermerek Dowa selama tiga tahun. Baginya menjadi buruh rumahan itu mudah. Dia tidak harus meninggalkan anaknya untuk bekerja. Memang menjadi buruh rumahan bukanlah pekerjaan utama, karena dia juga berternak. “Mana bisa hidup, kalau hanya mengandalkan upah dari ngerajut,” tuturnya.

Indri biasanya mengerjakan satu tas rajut sehari. Tergantung ukuran dan polanya. Biasanya selama satu minggu, Indri bisa membuat lima sampai enam

lembar tas rajut. Satu tas rajut yang sudah jadi, memiliki empat lembar rajutan.

Indri biasanya mengambil bahan untuk rajutan dua kali dalam seminggu. Hasil tas rajut dia serahkan setiap hari Senin dan Kamis. Dia mengambil bahan di salah satu agen. Memang dia tak berhubungan langsung dengan perusahaan, dia juga tak pernah mengunjungi pabriknya.

“Saya hanya mengerjakan tahap dasarnya saja,” kata Indri sambil menunjukkan hasil rajutannya. Indri merupakan bagian dari rantai produksi tas rajut PT Dewi mahasadu. Dia menerima pekerjaan dari agen, di mana agen tersebut mengambil bahan pembuatan tas rajut di Godean.

Indri membuat rajutan berbentuk lembaran-lembaran. Tahap selanjutnya diselesaikan oleh pihak perusahaan.

Indri mengakui bahwa sistem yang diterapkan oleh PT Dewi Mahasadu sedikit rumit. Apabila terdapat hasil rajutan yang tidak sesuai dengan ukuran ataupun tidak rapi, dia harus mengulangnya. Maka, tak ada upah untuk itu semua.

Tas rajut yang salah harus diulang. “Diulang dari kesalahnya, kalau salah di pertengahan ya ngulang dari sana,” ceritanya.

Upah yang didapat pun tegantung ukuran. Tas ukuran besar sekitar Rp 21.000, sedangkan tas kecil sekitar Rp 15.000. “Upahnya terlalu sedikit, tapi ya bagaimana cuma sampingan juga,” kata Indri.

Upahnya seminggu kurang lebih sekitar Rp 100.000. Menurut Indri, harga yang diberikan untuk tas rajut bermerk Dowa lebih besar dibandingkan dengan tas rajut yang lain. Indri juga menjadi koordinator untuk menambah pemasukan. Sebagai kordinator, dia harus mengajak temannya ikut bekerja untuk mendapatkan tambahan upah sebebsar Rp 1000.

Selama tiga tahun ini, kenaikan upah hanya Rp 1000. Tas rajut Dowa ini dipasarkan hingga ekspor. Harga dipasarannya pun dapat mencapai jutaan rupiah. Upah yang diperolah Indri tidak dapat memenuhi kebutuhan sehariharinya. Berdasarkan laman PT Dewi Mahasadu harga satu tas rajut paling mahal sebesar Rp 1.200.000 dan paling murah sebesar Rp 150.000 untuk ukuran kecil. Sementara Indri, dihargai Rp 15.000 sampai Rp 21.000. ***

Tanggal 1 mei 2017 merupakan

Yuniar Nurfitriya | HIMMAH

hari buruh internasional. Saat itu buruh rumahan tergabung dalam Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY) melakukan aksi turun ke jalan. Pada aksi tersebut, buruh rumahan menuntut untuk meratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 177 tahun 1996 tetang Pekerja Rumahan. Dalam konvensi tersebut yang dimaksud dengan pekerja rumahan yaitu pekerjaaan yang dikerjakan di rumah, yang menghasilkan produk atau jasa secara khusus diminta oleh pemberi kerja.

Buruh rumahan sendiri masuk dalam pekerja informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, tahun 2016 diketahui jumlah buruh informal di Provinsi DIY sebanyak 58.37 persen.

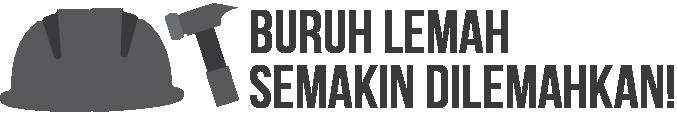

Secara umum, kondisi upah buruh rumahan di Yogyakarta tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari Hasil Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Indonesia, proyek dari ILO. Pada proyek tersebut buruh rumahan seperti di sektor pengelolaan makanan memiliki upah rata-rata Rp 236.363 per bulan dengan jam kerja 13 jam per minggu. Di sektor tekstil, upah rata-ratanya Rp 527.272 per bulan dengan jam kerja 30,7 jam per minggu.

Tutik dan Warisah ikut meramaikan aksi. Dua perempuan pekerja rumahan yang bergelut dalam pembuatan tas perca itu berorasi untuk menuntut haknya. Tutik bekerja dalam pembuatan tas perca pada tahap penjahitan atau ngerancah. Upah kotor yang ia terima seminggu sebesar Rp 200.000.

Satu tas perca pada tahap penjahitan dihargai sebesar Rp 1.500. Pihak agen hanya menyediakan bahan berupa kain perca, puring, dan busa. “Itu belum dipotong sama bahan produksi seperti benang dan listrik,” katanya. Biasanya satu benang seharga Rp 15.000. Menurutnya, memang upah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan, apalagi dipotong dengan biaya produksi.

Tutik mengambil bahan kain perca dari agen. “Biasanya ngambil 30 potong kain, upahnya Rp 30. 000,” kata Tutik. Hasil tas perca biasanya dipasarkan oleh agen ke Pasar Beringharjo, Borobudur, dan Prambanan.

Berbeda dengan Warisah yang kadang menjual sendiri tas perca hasil buatannya. Warisah adalah ketua dari Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kreatif Bunda. Serikat ini berdiri pada tahun 2008, namun sempat vakum, dan aktif kembali pada tahun 2011 hingga sekarang. Serikat yang dipimpinnya juga bergabung dalam aksi. Warisah turut berorasi di depan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Yogyakarta.

Di bawah teriknya matahari, dia dengan lantang menuntut haknya sebagai pekerja. Dia mengatakan bahwa mereka juga pekerja, namun dibedakan dengan pekerja tetap. Pekerja informal terutama pekerja rumahan belum mendapat perlindungan yang layak dari pemerintah. “Pekerja rumahan belum tersentuh oleh pemerintah,” katanya dengan semangat.

Warisah juga menyampaikan bahwa daya tawar pekerja informal, terutama pekerja informal perempuan masih kurang. Hal tersebut menyebabkan upah dari pekerja informal perempuan masih rendah. “Jadi, mau tidak mau kami harus melakukan pekerjaan itu untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga,” tambahnya.q

Reportase bersama: Al-Aina Radiyah dan RB Radix Sabili D. P.

Siasat Tuan Memberangus Perlawanan

Meskipun kebebasan berserikat dijamin undang-undang. Namun dalam praktiknya, serikat tetap saja diberangus sampai bungkam.

Oleh: Fahmi Ahmad B.

Zainul kembali mengingat ketika dia didatangi oleh sekelompok orang yang dia sebut gali (preman-red) dari tempat ia bekerja, PT Jogja Tugu Trans (JTT). Ia masih ingat, kala itu sekitar pukul 23.00, dari rumahnya ia dibawa oleh para gali ke depan gedung perusahaan. Zainul diajak ngobrol dan ditawari minum alkohol. “Pak Zainul jangan bikin macam-macam kalau di Jogja, jangan bikin paguyuban lah,” ungkap Zainul menirukan omongan para gali.

Waktu itu ia baru saja membuat paguyuban dengan kawan-kawannya sesama pekerja PT JTT. Zainul dan kawan-kawannya memberi nama Paguyuban Crew PT JTT. Paguyuban itu dideklarasikan pada tanggal 20 Agustus 2010. Kemudian berkembang menjadi serikat dan dicatatkan secara resmi dengan nama Serikat Pekerja Paguyuban Crew PT JTT. Zainul mendapatkan beragam ancaman dalam proses pembentukan serikat tersebut.

Zainul berusia 56 tahun. Kini ia sudah tidak bekerja lagi di PT JTT semenjak ia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Proses PHK mulai ia jalani pada akhir 2013. Semuanya bermula kala perlawanan terus digencarkan dalam menuntut hak-hak normatifnya yaitu upah dan status kerja.

Pada tahun 2008 PT JTT mulai beroprasi. Bertindak sebagai oprasional 54 bus Trans Jogja. PT JTT bertanggung jawab terhadap 260 pekerja yang menggantungkan hidupnya. Namun, Zainul dan pekerja lainnya melihat ada persoalan di dalam tubuh perusahaan ini.

Awalnya, pekerja memberontak dari peremasalahan katering. “Katering tidak sesuai dengan rincian anggaran,” papar Zainul. Ia kemudian bekerjasama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mendapatkan akses laporan keuangan perusahaan. Dari sana ia tahu bahwa anggaran untuk katering ketika itu sebesar Rp 11.000, namun yang diberikan ke pengola katering hanya Rp 5.500. “Dengan dana Rp 5.500, hanya cukup untuk masak, kalau buat nganterin ke halte nggak cukup,” kata Zainul. Dia pun sempat mendatangi pihak katering.

Persoalan lantas meluas, tatkala pekerja melihat ada penyelewengan pada upah yang diterima. Ketika itu pekerja melakukan diklat selama dua minggu. Selama pekerja melakukan diklat, Zainul ingat, gubernur kala itu hadir memberikan pemaparan terkait kondisi kerja di PT JTT, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DIY. “Kami dijanjikan gaji sekian juta, bahkan rumornya sampai 3 juta. Realitanya, yang kita terima gak sesuai,” ungkap Zainul.

Zainul kemudian mempelajari delik persoalan sekaligus mempelajari semua tindak-tanduk perusahaan melalui perjanjiannya. “Di dalam perjanjian diatur terkait bagaimana pengupahan, kondisi karyawan. Kenyataannya banyak yang nggak sesuai dengan perjanjian,” papar Zainul.

Ketika Zainul mempelajari lagi, dalam MoU–Perjanjian antara PT JTT dan Pemerintah Daerah Provinisi DIY)—terdapat pelanggaran upah dan masalah kontrak kerja. “Selama berdirinya PT JTT, perusahaan menyunat gaji pekerjanya” begitu bunyi penggalan kalimat dari siaran pers aksi Serikat Pekerja Paguyuban Crew PT JTT kala itu. Gaji pekerja dianggarkan melalui Biaya Operasional Kendaraan (BOK) sebesar Rp 2.339.247, namun upah yang Zainul terima hanya sebesar Rp. 1.554.000.

Dari semua persoalan, tak pelak, Akhir 2012, pekerja melancarkan berbagai rangkaian aksi. Demonstrasi di

Demo buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2017 berujung pada blokade jalan menuju istana kepresidenan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, Senin (01/05). Penutupan itu dilakukan oleh aparat kepolisian demi keamanan.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

depan gedung PT JTT, gedung DPRD, dan gedung Pemerintah Daerah DIY. Puncaknya tanggal 13 September 2013, serikat melancarkan pemogokan besarbesaran dengan menghentikan operasi hampir semua armada Trans Jogja.

Sehari setelahnya, 20 orang yang terlibat dalam pemogokan dipanggil perusahaan. 20 orang tersebut diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatnnya lagi. “Tidak boleh menuntut hak-hak kita, intinya itu intimidasi,” tutur Zainul yang juga termasuk dalam daftar 20 orang yang dipanggil oleh pihak perusahaan. Setelahnya, empat orang bersedia menandatangini surat pernyataan. Sementara 16 orang lainnya tetap tidak mau menandatangin surat, dan melanjutkan perlawanannya. 16 orang tersebut di non job-kan oleh perusahaan. Mereka tetap hadir di perusahaan, tanpa mengerjakan sesuatu. Proses non job dijalani 16 pekerja selama sebulan.

Praktis Zainul dan kawan-kawan pekerja lainnya tidak dilibatkan dalam kerja-kerja perusahaan. Selama itu pula perusahaan selalu mengadakan pertemuan, agar 16 orang ini mau menandatangani surat perjanjian yang dibuat perusahaan. “Selama sebulan temen-teman tetep tidak mau, akhirnya PHK,” ujar Zainul. Tanggal 14 Oktober surat PHK datang. Selanjutnya proses hukum melalui pengadilan dilalui oleh 16 pekerja tersebut. Upaya hukum dibarengi dengan gerakan nonlitigasi atau aksi-aksi demonstrasi ke berbagai instansi. Dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dan menyebarluaskan isu.

Bahkan tidur di depan gedung DPRD Provinsi DIY dijalani pekerja selama 18 hari dengan mendirikan tenda perlawanan.

Zainul dan pekerja lainnya menyelesaikan kasus PHK-nya pada tahun 2014, sejak adanya putusan dari Mahkamah Agung.

Meski demikian, permintaan biaya pesangon dari pekerja yang mencapai 96 juta dengan pertimbangan perhitungan hak-hak sesuai aturan pesangon, tidak disanggupi oleh perusahaan. “Putusannya 14,7 juta,”

imbuh Zinul. Dari putusan tersebut, tidak ada kompensasi untuk kekurangan gaji selama bekerja, uang makan, dan biaya selama persidangan.

Perjuangan Zainul dan pekerja PT JTT lainnya bukan tanpa hasil. Semenjak gerakan perlawanan digencarkan melalui serikat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap PT JTT. Imbasnya Poerwanto Johan Riyadi sebagai Direktur PT JTT, dan Mulyadi Hadikusumo, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) harus merasakan penjara. Poerwanto dan Mulyadi didakwa korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK). Penyelewengan macam itu yang Zainul dan kawan-kawan selama ini berusaha buktikan kebenarannya.

Yorri Kusuma Nugraha adalah staf UPT Trans Jogja di Dishubkominfo Provinsi DIY. Ia menjelaskan, bahwa sejak Januari 2016, pengelolaan Trans Jogja kini diserahkan kepada pihak operator baru yaitu PT Anindya Mitra Internasional yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, PT JTT sampai saat ini masih membantu pengelolaannya, dan armadanya pun masih melayani operasional Trans Jogja. Yorri melanjutkan, bahwa patokan upah yang diterima oleh pekerja PT JTT yaitu dengan melihat BOK dari Dishubkominfo.

Menyinggung penyelewengan yang dilakukan oleh Direktur PT JTT dan Kepala Diskominfo, Yorri mengatakan bahwa itu merupakan penyelewengan secara pribadi. Ketika menyeruak permasalahan pemangkasan upah kala itu, pihak Dishubkominfo tegas untuk tidak memberikan anggaran apapun untuk PT JTT, jika masih ada permasalahan dengan upah pekerja.

Arsiko Daniwidho Aldebarant dan Rima Satria Pamungkas menghadapi kasus terpisah dari Zainul dan kawan-kawannya. Pada tanggal 1 Juli 2013 Arsiko dan Rima yang keduanya merupakan anggota serikat di-PHK oleh perusahaan. Arsiko menutut pembayaran upah yang disunat perusahaan.

Arsiko mengatakan bahwa perusahaan seolah-olah balas dendam karena dirinya terus menerus melakukan perlawanan dengan berbagai aksi.

“Sama aja ini pemberangusan,” kata Arsiko. Ia melanjutkan bahwa yang dimaksud pemberangusan serikat itu bukan saja membubarkan serikatnya, tapi mem-PHK ketua atau pengurus lainnya, termasuk juga mengintimidasi anggota serikat untuk tidak ikut aksi.

Setelah tidak bekerja di PT JTT karena di-PHK, Arsiko bergelut di dunia hukum, melalui beasiswa dan dorongan dari anggota serikat lainnya. Arsiko kini menjadi seorang pengacara, mengabdi di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), menangani kasus-kasus yang tidak berbayar. Konsentrasinya kini pada kasus-kasus perburuhan.

Arsiko menceritakan pemberangusan serikat pekerja di PT JTT kala itu. Menurutnya, pemberangusan serikat

Arsiko Daniwidho Aldebarant mantan pekerja PT JTT, Jumat (13/01). Dalam wawancaranya dia bercerita bahwa PHK yang dijatuhkan terhadap dirinya akibat dari sikap perlawanan yang ia lakukan.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

khusus untuk kasus PT JTT sebenarnya sejak awal pembentukan paguyuban. “Tidak boleh ngumpul-ngumpul, harusnya nerimo-nerimo saja,” kata Arsiko.

Arsiko menambahkan, bahwa tindakan pemberangusan serikat merupakan tindakan pidana. Namun, banyak pihak yang tidak mengetahui permasalahan pemberangusan serikat ini, sehingga sulit untuk mengungkap adanya pemberangusan serikat. Pihak Kepolisian pun seolah tidak mau menerima laporan tindak pidana ini, karena menganggap bahwa ini merupakan urusan ketenagakerjaan semata.

Sembari menghisap dalam rokoknya, Arsiko merasakan pengalaman yang berharga dari adanya kasus PT JTT ini. Ia lebih bisa memahami makna bersyukur menurut pandangannya. “Kami mencoba memaknai bersyukur ini lewat perjuangan,” ungkapnya.

Ia menganggap bahwa selama ini perusahaan terus saja melakukan tekanan agar pekerja dapat bersyukur. Namun, dengan cara menerima keadaan dan tidak melakukan perlawanan. Pekerja tidak akan mendapatkan haknya dengan penuh kalau seperti itu. “Ya kita juga bersyukur, tapi akan lebih tidak bersyukur lagi jika kita tidak berjuang untuk mendapatkan hak yang harus kita dapatkan,” gumam Arsiko.

Sama halnya dengan Arsiko, cerita manis dan pahit dalam berjuang Zainul juga rasakan.

“Mau ikut ibumu apa bapakmu,” tanya mertua Zainul pada anak Zainul.

“Pokoknya kalo kamu masih di serikat kamu harus ceraikan istrimu,” pintanya pada Zainul.

Zainul mengalami banyak persoalan selama proses PHK. Dia harus menjual kursi dari kayu jati untuk biaya sekola anaknya. Sampai lontanglantung mencari pekerjaan. Bahkan, mertua Zainul sendiri meminta untuk menceraikan istrinya. “Cari kerja pun sembunyi-sembunyi, takut kalau perusahaan tahu, nanti dianggap menerima proses PHK,” ceritanya.

Syukurlah, kini anaknya sudah berhasil melanjutkan pendidikan di Jepang. Anaknya mengambil studi tata boga. Malam itu disela ia bercerita kasus PT JTT ia tak lupa menceritakan kabar bahagianya itu. Ia kini sudah diangkat menjadi pekerja tetap di sebuah perusahaan rental mobil. ***

Cerita lainnya datang dari Tangerang. Kota Industri di pinggiran ibukota, masuk dalam Provinsi Banten.

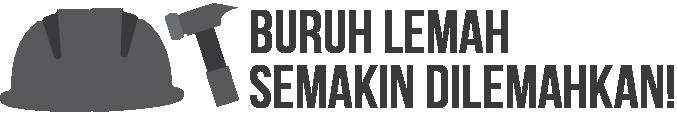

Selama lima tahun Kokom Komalawati berjuang. Usianya 38 tahun. Sampai laporan ini ditulis, sudah 158 kali aksi dilancarkan. Delapan rekomendasi untuk penyelesaian kasus itu keluar, mulai dari rekomendasi Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Tenaga Kerja, yang terakhir datang dari International Labour Organization (ILO). 11 Februari 2017 saya menjumpai Kokom ditempat ia biasa bergumul dengan aktifitas serikatnya, di Sangiang, Kota Tangerang. Ia terlihat dengan serius memimpin rapat. Ia sedang mempersiapkan aksi One Billion Rising (OBR).

Ia biasanya melakukan aksi rutin yaitu aksi kamisan. Selain itu, setiap hari minggu, ada juga aksi car free day. Namun, hari minggu di mana kami menemui Kokom bukan lagi car free day seperti biasanya. Mereka terlihat serius mempersiapkan aksi OBR yang akan diadakan minggu depannya.

Kokom adalah ketua Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu (SBGTS) PT PDK. Ia terlihat murah senyum, pembawaannya pun hangat. Kesan hangat seperti itu pula yang dirasakan oleh teman-teman seperjuangannya. Mereka biasanya menyebut dirinya sendiri sebagai ‘emak-emak’. Hampir semua anggota SBGTS PT PDK memang perempuan, dengan rentang usia 20 sampai 40-an tahun. Pantas saja mereka mencitrakan dirinya ‘emakemak’. Bahkan terkadang mereka menyertakan suami dan anak-anaknya ketika menjalani rutinitas serikat.

Tanggal 23 februari 2012, Kokom dan 10 temannya mendirikan serikat SBGTS PT PDK. Mereka berafiliasi dengan Gerkan Serikat Buruh Indonesia (GSBI). Sehari setelahnya, tanggal 24 datang pemberitahuan PHK dari manajemen.

“Pagi jam 9 berturut-turut kami dipanggil untuk PHK,” ujar Kokom. Semua pimpinan SBGTS PT PDK di PHK, terakhir, kata Kokom, hanya ia seorang yang masih bertahan mempersoalkan kasus PHK-nya.

“Dari persoalan yang ada, maka terbentuklah organisasi ini,” kata Kokom. Begitu pula yang terjadi dalam pendirian SBGTS PT PDK ini. Serikat ini muncul karena perusahaan tidak memberikan upah sesuai aturan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) tahun 2012. Menurut rekomendasi ILO, UMSK yang harusnya dibayar perusahaan pada Januari 2012 sebesar Rp 1.682.065, hanya dibayar sebesar Rp 1.381.000. Artinya perusahaan mencuri upah sebesar Rp 301.065.

Gejolak perlawanan mulai dilancarkan. Hingga berbagai acaman dari perusahaan mereka dapatkan. Mulai dari keterlibatan aparat, ancaman mutasi, sampai PHK. “Tolong bilang deh

sama Kokom nanti, suruh berhenti saja,” ancam aparat kepada keluarga Kokom. Bukan dirinya saja yang diancam melalui relasi keluarga, Kokom menceritakan bahwa teman-temannya sampai disuruh membawa suaminya ke pabrik, untuk menandatangani surat perjanjian agar ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Banyak teman-teman Kokom yang disuruh mengelilingi pabrik lalu berdiri di depan pabrik sambil diteriaki dengan kata-kata kasar. Hukuman dengan teriakan “bodoh” dan “goblok”. Teriakan seperti itu pula yang biasa buruh PT PDK dengar, kalau-kalau mereka salah dalam bekerja.

Kala itu disela-sela obrolan tentang kondisi kerja di PT PDK, Maesaroh turut berkomentar. Maesaroh berusia 29 tahun, dengan jengkel ia bercerita kondisi kerja di PT PDK. Raut mukanya menyiratkan kemarahan. “Gila kondisi kerjanya, Kerjaan tiga orang dikerjain sendiri,” katanya. “Saya kerja sendiri, dorong-dorong lori, ngambil inner box (kardus sepatu-red) ke gudang, beratnya lumayan, ngelipet sendiri, nempel barcode sendiri. Kalau salah diteriakin goblok, tolol, bego, sampai gebrak meja.”

Kokom menceritakan juga kasus temannya Omih bin Saanen yang ditahan kepolisian dengan tuduhan melakukan tindakan teror. Tak mengherankan bila melihat Omih bertindak spontan. Ia merasa kesal dengan perusahaan.

“Hati-hati untuk yang di dalam PDK, malam ini sedang dirakit bom untuk meledakan PDK esok hari,” pesan singkat itu Omih kirim ke teman-temannya yang masih bekerja di PT PDK. Omih mengirim pesan serupa kepada bagian HRD dan Manajer Produksi.

Tak pelak, kekesalan atas kondisi kerja yang menurut Kokom sangat parah ini membuat Omih bertindak nekad. Ia kesal lantaran izin cuti untuk merawat anaknya yang sakit tidak kunjung diberikan perusahaan, hingga anaknya meninggal.

Kondisi kerja seperti ini biasa dijumpai di perusahaan sepatu lainnya. Zubaedah (40 tahun) sudah malang melintang di dunia persepatuan. Tidak hanya di PT PDK. “Kondisi kerja di pabrik (pabrik sepatu-red) gak ada yang bagus, saya sekarang bikin sepatu merek Nike. Kondisinya juga buruk. Dulu juga di PT HASI (Hardaya Aneka Shoes Industry-red), sama saja,” ceritanya. Zubaedah juga menambahkan bahwa kerja seperti ini merupakan tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kalok nggak, ya mau kerja apa,” tuturnya.

Kokom hafal betul dengan kondisi kerja yang seperti ini. Sistem one piece flow adalah istilah dalam teknis manajemen perusahaan. Sistem ini memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat memaksimalkan kuantitas produksi. Banyak perusahaan sepatu yang menggunakan sistem ini. Sehingga perusahaan secara terus menerus mengejar target produksi. Betul apa yang dikatakan Zubaedah. Kenyataan seperti itu banyak dijumpai di pabrikpabrik produsen sepatu. “Target diutamakan, kualitas dinomor duakan.”

Puncak dari semua gundah yang buruh rasakan selama mereka bekerja akhirnya dilampiaskan. Tanggal 12 Juli 2012 buruh melakukan mogok. Tak tanggung-tanggung, 1300 buruh terlibat dalam aksi mogok selama lima hari.

Sudah barang tentu, perusahaan tidak tinggal diam. Perusahaan mengambil tindakan dengan mem-PHK semua yang terlibat dalam aksi. Jika melihat rekomendasi dari ILO, ada tindakan intimidasi dari perusahaan dengan melibatkan aparat dan paramiliter untuk menghentikan aksi mogok 1300 buruh tersebut. “Mereka ditembak menggunakan gas air mata,” kata Kokom. Selain itu, rekomendasi ini melihat, bahwa ada pula pelanggaran kebebasan berserikat yang dilakukan oleh perusahaan.

Mereka resmi di PHK, dengan alasan mengundurkan diri dari pekerjaan karena terlibat mogok. Selama proses PHK, buruh menuntut hak pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun, sampai saat laporan ini ditulis, pesangon masih belum dibayarkan. Hanya tali asih sebagai bentuk lain dari pesangon yang mampu dibayarkan perusahaan. Buruh tetap saja menolak, karena jumlah tali asih, jauh dari ketentuan pesangon yang harus dibayar oleh perusahaan.

Selama ini perusahaan menawarkan tali asih dengan berbagai macam ancaman. Tujuannya agar buruh yang sudah di PHK, bisa menerimanya. Kata Kokom, hanya tersisa 346 buruh yang masih bertahan menuntut hak pesangon. “Ada juga yang suaminya bekerja di PDK. Perusahaan nyuruh suami biar istrinya terima tali asih, dengan ancaman kalo gak nerima, si suaminya juga di-PHK,” ungkap Kokom.

Berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seorang buruh yang di PHK PT PDK berhak menerima pesangon sebesar 25 juta, menyesuaikan masa kerja. Jika dibanding tali asih, selisihnya jauh, perusahaan menawarkan tali asih

paling banyak Rp 2.900.000.

Jalur litigasi sengaja Kokom dan buruh lainnya tidak lakukan dengan berbagai pertimbangan. Ia terkadang merasa tidak percaya dengan proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). “Kami gak percaya PHI, biayanya juga mahal sekali, tiap minggu sidang, bisa sampai 8 bulanan. Biaya ke Serang, satu orang bisa 150 ribu untuk transportasi,” jelas Kokom.

Hanya lewat jalur non-litigasi ia tempuh. Serangkaian aksi dan kampanye ia gembor-gemborkan. Sampai muncul 8 rekomendasi, yang terakhir rekomendasi ILO. Rekomendasi itu ia gunakan untuk menggertak PT PDK agar bisa memenuhi hak-hak pekerja. “Sekarang kami runding setiap hari Rabu. Dikordinir oleh Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja-red),” kata Kokom. Kini, aksi tidak lagi mereka lakukan di depan pabrik PT PDK, karena semenjak November 2013, PT PDK menghentikan operasinya. Kokom dan kawan-kawannya yang tergabung dalam SBGTS PT PDK melakukan aksi demonstrasi dan kampanye di depan pabrik PT Panarub Industry—perusahaan induk dari PT PDK.

PT PDK merupakan produsen sepatu olahraga ternama. Produknya yaitu Adidas, Mizuno, dan Specs. PT Panarub Industry sebagai induknya mempunyai cabang, diantaranya PT PDK, PT Panarub Benoa, dan PT Panarub Cikupa. Kokom dan kawankawannya terbiasa datang ke pabrik setiap Kamis, untuk melakukan aksi. Letaknya di Jalan Mohammad Toha, wilayah yang memang banyak berdiri pabrik-pabrik.

Kami mencoba menghubungi pihak perusahaan dan mencoba memberikan daftar pertanyaan yang dikirimkan ke

Kokom Komalawati, ketua SBGTS PT PDK sedang berkumpul bersama pengurus lainnya di sekretariat serikat, daerah Sangiang, Kota Tangerang, Minggu (12/02). Kokom di PHK bersama dengan 1300 karyawan lainnya karena melakukan mogok kerja untuk menolak kebijakan perusahaan yang merugikan.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

e-mail PT Panarub Industry. Namun, hingga laporan ini diturunkan, pihak perusahaan belum juga membalas dan memberikan jawabannya.

“Lima tahun bukan proses yang sebentar,” begitu cetus Kokom. Namun ia dan kawan-kawannya tidak akan berhenti sebelum mendapatkan haknya.

“Ya kan hak kami belum dibayar,” kata Maesaroh yang juga dipercaya sebagai Kordinator Wilayah (Korwil) di SBGTS PT PDK itu. Lanjutnya, “Terus aja, Kita harus melawan biar di pabrik-pabrik lain tidak mengalami hal seperti kita.”

Epilog

Dina Septi adalah seorang pegiat di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS). Dina banyak melibatkan diri dengan aktifitas buruh perempuan. Pun ketika hari itu, ia turut serta dan terlihat akrab bersama buruh perempuan di SBGTS PT PDK.

Di sela-sela aktifitas akhir pekan, ia memberikan pelatihan menulis bersama kawan-kawan SBGTS PT PDK. Ia berbincang tentang pola-pola pemberangusan serikat yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Menurutnya, perusahaan melakukan pemberangusan dengan berbagai pola. Terkadang perusahaan melakukan mutasi, juga tidak memberikan pekerjaan atau non job sampai pekerja merasa bosan. Ada pula yang memberikan pekerjaan sebanyakbanyaknya. Lalu yang paling keras adalah PHK.

LIPS melakukan beberapa penelitian yang kemudian dibukukan, diantaranya buku Dari Mana Pakaianmu Berasal? tahun 2016, dan buku Temuan dan Putusan dari Indonesia People’s Tribunal Tahun 2014. Menurut penelitian LIPS, pemberangusan serikat merupakan cara paling efektif untuk merusak gerakan buruh. Tujuannya agar buruh tidak mampu untuk menuntut hak mereka yang biasanya dilanggar oleh pengusaha.

Dina menganggap, sulit untuk membuktikan adanya pemberangusan serikat di dalam proses hukum ketika perusahaan melakukan PHK. Karena biasanya alasan perusahaan dalam melakukan PHK adalah efisiensi. “Hampir pasti alasannya efisiensi, itu paling gampang,” kata Dina. “Alasan Efisiensi bisa dilihat dari keuangan perusahaan yang menurun.”

Dina melanjutkan bahwa buruh susah untuk melakukan upaya litigasi dalam membuktikan alasan efisiensi dari perusahaan, karena buruh tidak memegang data-data keuangan perusahaan.

Selain reduksi gerakan buruh de-

ngan PHK, terkadang perusahaan pun membuat serikat tandingan, yang malah melemahkan perlawanan buruh dalam menuntut haknya. Ini pula yang disoroti Dina. Menurutnya, secara nasional ketika eranya kebebasan berserikat, apalagi semenjak reformasi, banyak bermunculan serikat buruh. Namun, itu malah menjadi semacam dua mata pisau. “Untuk sebuah tanda demokrasi ya bagus, tetapi ada sisi yang melemahkan,” ungkap Dina. Sisi yang melemahkan menurut Dina, yaitu suatu persoalan yang akan melemahkan daya tawar buruh.

Litbang Kompas melakukan jejak pendapat pada 27 sampai 29 April 2016. Jejak pendapat dilakukan untuk melihat kondisi gerakan buruh. Hasilnya terdapat 61,2 persen responden mengatakan bahwa gerakan buruh saat ini terpecah-pecah. Pada persoalan lainnya, 45 persen responden menganggap bahwa gerakan buruh saat ini hanya memperjuangkan kepentingan elite buruh, bukan memperjuangkan kesejahteraan. Ada juga 67 persen responden yang menganggap bahwa gerakan buruh saat ini masih dipengaruhi kepentingan politik di luar buruh. Jejak pendapat ini diambil dari 564 buruh yang berdomisili di 14 kota besar Indonesia.

Simpulannya, Litbang Kompas menganggap bahwa gerakan buruh saat ini lebih sering bergerak parsial sesuai kepentingan elite masing-masing daripada bersatu memperjuangkan tujuan bersama.

“Dalam satu perusahaan, terdapat lima serikat, bahkan tujuh serikat,” ungkap Dina. Padahal tujuan mereka sama, yaitu untuk menuntuk kesejahteraan bagi pekerjanya. “Namun buruh akan lemah posisi daya tawarnya ketika serikat tidak bulat dalam perundingan, dan itu menjadi alat perusahaan untuk melibatkan serikat yang turut memihak pada perusahaan.”

Ari Hernawan adalah seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan konsentrasinya hukum perburuhan. Ia pernah membuat sebuah penelitian tentang pemberangusan serikat di Yogyakarta bersama Murti Pramuwardhani Dewi. Isinya pola-pola pemberangusan serikat yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam simpulan penelitian itu, Ari mejelaskan bahwa bentuk-bentuk pemberangusan serikat yang terjadi diantaranya mempersulit pembentukan serikat, mutasi pengurus serikat, PHK anggotas serikat, kriminalisasi, dan mendirikan serikat tandingan. “Memang dibuat situasi sedemikan rupa,” kata Ari mengomentari pola pemberangusan serikat yang terjadi.

Kala itu Ari bercerita dengan santai, rumahnya terletak di daerah Pakem, tidak jauh dari kampus terpadu Universitas Islam Indonesia (UII). Ari yang juga menjabat sebagi Wakil Dekan di Fakultas Hukum (FH) UGM ini menuturkan bahwa posisi tawar pegusaha dalam hubungan industrial itu sangat kuat, apalagi pada sektor-sektor yang basisnya padat karya. Ia menganggap bahwa paradigma di Indonesia lebih menonjolkan pembangunan dan menganakemaskan industrialisasi. Dalam kondisi seperti ini, Ari berujar bahwa posisi buruh ada pada posisi yang lemah.

Kami menemui Epri Wahyudi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Ia adalah kordinator Divisi Ekonomi Sosial Budaya di LBH Yogyakarta. Menurut Epri, pada prinsipnya siapapun tidak bisa untuk mereduksi atau bahkan menghilangkan serikat pekerja, karena itu hak konstitusional bagi pekerja. “Pekerja juga punya hak untuk mempunyai kewenangan satu kesatuan kelompok dalam mendirikan serikat,” ujar Epri.

Begitupula menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Memang manis, isinya menjamin perlindungan hak-hak buruh. Namun, seperti kegelisahan yang dirasakan Kokom, proses hukum dengan semua perlindungannya kurang bisa dipercaya. Bahkan Kokom saja, tidak mau mengupayakan kasusnya melalui jalur litigasi.

Zainul, Arsiko, Kokom, Zubaedah, Maesaroh dan banyak lagi buruh lainnya, tidak bisa merasakan dengan bebas berjuang menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan di dalam perusahaan.

Arsiko terkadang mengingatkan pentingnya bersyukur dengan cara terus berjuang untuk mendapatkan haknya. Maesaroh merasa bahwa perlawanan harus tetap ia lakukan, bersama kawankawannya di SBGTS PT PDK selama 5 tahun, percikan api perlawanan terus mereka nyalakan. Ia ingin agar buruh yang lainnya tidak merasakan apa yang mereka rasakan, terjepit dalam kondisi yang pelik.

Api perlawanan itu, kapan saja, dengan siasat seperti apapun bisa saja dipadamkan. Namun, tinggal kita lihat, sempai kapan api itu tetap menyala, menggelora di dada para pekerja, yang berjuang menuntut haknya?q

Reportase bersama: Nurcholis Ma’arif dan RB Radix Sabili D. P.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 memberikan perlindungan bagi serikat buruh. Melalui kebebasan berserikatnya buruh dapat dengan bebas memperjuangkan kesejahteraan mereka. Namun, tetap saja kontradiksi antara buruh dan pengusaha menyisakan tarik ulur kepentingan. Buruh tetap mempunyai celah untuk diberangus. Hal ini pula yang dirasakan serikat.

Reporter HIMMAH Fahmi Ahmad B., RB Radix Sabili D. P., dan Nurcholis Ma’arif menyambangi Kokom Komalawati pada tanggal 11 Februari 2017 di sekretariat Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu (SBGTS) PT Panarub Dwi Karya (PDK) daerah Sangiang, Kota Tangerang. Ia adalah ketua SBGTS PT PDK. Selama 5 tahun ia berjuang bersama kawannya. Ia menuntut hak yang selama ini belum dibayar perusahaan yang dulu mempekerjakannya sekaligus merumahkannya. Cerita mutasi, PHK, intimidasi, kriminalisasi, menjadi ancaman bagi buruh.

RB Radix Sabili D. P. | HIMMAH

Bagaimana siasat perusahaan dalam mereduksi gerakan serikat buruh?

Saya akan membicarakan pengalaman saya saja, karena terkait kasus PT PDK itu adalah bukti pemberangusan serikat. Baik pada saat saya mendirikan serikat, maupun saat kawan-kawan saya yang 1300 orang itu melakukan mogok. Saya akan memberikan contoh tentang GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia-red) saja. Awalnya berdiri di PT Panarub Industry tahun 1988. Sudah banyak kasus pemberangusan serikat. Mereka mendirikan serikat terus diberangus, saya salah satu yang diberangus mereka. Yang dilakukan orang-orang manajemen kalau di sana sudah ada serikat diantaranya mengadu domba.

Kita dibikin gak betah kerja, terus dimutasi. Walaupun memang mutasi itu samar, kita sulit membedakan mutasi yang memang dia gak suka tehadap serikat, atau emang karena bener-bener mutasi. Itu pengalaman saya dimutasi. Setelah itu digunakan cara yang keras, yaitu PHK.

Faktanya di Panarub, dari 1988 sampai sekarang, itu (pemberangusan

serikat-red) masih terjadi, penghalanghalangan terhadap serikat. Yang aliansi GSBI khususnya di sana. Dan memang kadang-kadang kita berhadapan juga dengan serikat yang sudah ada di perusahaan. Ada juga teknik baru, melalui koperasi. Di koperasi boleh minjam uang, tapi syaratnya, harus mundur dari serikat ini. Dari mulai cara halus sampai cara kasar.

Apa usaha yang dilakukan untuk membuktikan adanya pemberangusan serikat yang dilakukan perusahaan?

Satu sisi, pemerintah nggak tegas, dengan aturan pemberangusan serikat ini. Dari sekian banyak pelanggaranpelanggaran pemberangusan serikat, yang memang ada unsur pidana, tapi berapa yang bisa di hukum semuanya? Sulit sekali mengimplementasikannya.

Contoh, kasus saya itu saya laporkan ke Polres Tangerang sekitar November 2012. Baru Januari 2016 kasus saya di SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan-red) kan. Padahal itu terang sekali kasusnya.