29 minute read

lacak

Sepeda motor melintasi lokasi lahan perkebunan jagung di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Lahan tersebut dikelola/digarap warga Desa Surokonto Wetan sejak tahun 1972.

Desember 2014, warga Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kendal, ramai-ramai datang ke rumah Nur Aziz. Sebenarnya itu tak aneh, lantaran warga memang sering nongkrong di sana. Tapi kali ini kejadiannya lain.

Advertisement

“Perhutani mau menanam pohon jati di desa kami,” kata Aziz, perihal kedatangan warga ke rumahnya. Rencana Perusahaan Umum (Perum) Perhutani itu warga dapatkan dari sekretaris desa, bakda acara tahlilan rutin. Mendengar itu, warga kaget.

Secara spontan mereka menolaknya. “Kalau kebun yang dikelola warga ditanami pohon jati, nanti warga mau makan apa?” Pada Aziz, warga meminta diwakili untuk mengurus persoalan tersebut. Mengapa?

Aziz adalah tokoh masyarakat di Surokonto Wetan. Dia juga aktif menjadi anggota di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pageruyung. Bagi Aziz, Surokonto Wetan punya arti tersendiri. Bukan hanya karena lahir dan besar di sana, tapi juga karena dia keturunan leluhur Surokonto Wetan, Ki Joko Suro. “Saya punya itu silsilah keturunannya,” kata Aziz.

Ki Joko Suro adalah adik Sultan Hamengku Buwono II. Dia orang pertama yang membuka lahan yang saat ini ditinggali oleh warga Surokonto Wetan. Saat membuka lahan, Ki Joko Suro juga membangun sistem pertanian dan irigasi di sana. Pada pertanian pulalah warga Surokonto Wetan menggantungkan hidupnya.

Aziz juga pernah mengurus masalah pertanahan di Surokonto Wetan. Pada 2009, Aziz bersama warga lainnya, menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi di antara warga. Setelah diadakan musyawarah, masalah tersebut selesai. Mereka sepakat membagi lahan itu secara rata kepada semua warga. Seribu dua ratus lima puluh meter persegi untuk satu kepala keluarga.

Atas dasar itu lah, Aziz menerima permintaan warga. Sejak saat itu, ia berada di garda terdepan mengurus problem antara warga dengan Perhutani. Dan sejak saat itu pula, Aziz dan warga Surokonto Wetan akan mengalami tahun-tahun sulit ke depannya.

Pada 21 Januari 2015, warga diminta datang ke balai desa oleh kepala desa. Saat itu, warga sudah menduga bahwa permintaan kepala desa tersebut ada hubungannya dengan kepentingan Perhutani.

Benar saja, di sana mereka sudah ditunggu oleh pihak Perhutani. Saat itu Perhutani hendak melakukan kajian sosial. Mereka mengajak warga desa bekerja sama dengan ditawari posisi sebagai sinder, sekuriti, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Pihak Perhutani juga bertanya kepada warga, “Kalau tanah ini dijadikan kawasan hutan, Bapak dan Ibu bagaimana, setuju atau tidak?” Cerita Aziz menirukan ucapan direksi Perhutani. “Ya, warga menolak,” lanjutnya.

Pada pertemuan tersebut ada satu hal yang warga belum ketahui. Ternyata, lahan yang telah digarap warga selama puluhan tahun itu sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 3021/ Menhut-VII/KUH/2014.

“Saat audiensi dengan Perhutani, kami tidak diberi tahu bahwa tanah itu sudah milik Perhutani. Mereka tidak kasih tahu soal SK 3021 (SK. 3021/Menhut-VII/KUH/2014 –red),” kata Aziz. Ia baru mengetahui adanya SK penetapan kawasan hutan pada Maret 2015 saat diundang ke Kepolisian Resor Kendal.

Surokonto Wetan adalah satu dari empat belas desa di Kecamatan Pageruyung, Kendal. Bila hendak ke sana via Sukorejo, Anda akan melewati ratusan hektare kebun karet, pala, dan jagung. Dengan adanya kebun-kebun itu, Pageruyung menjadi salah satu pemasok terbesar pendapatan Kendal dari komoditas perkebunan.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2015, Surokonto Wetan adalah produsen jagung terbesar ketiga di Pageruyung. Bahkan menjadi nomor satu dalam produksi tanaman padi.

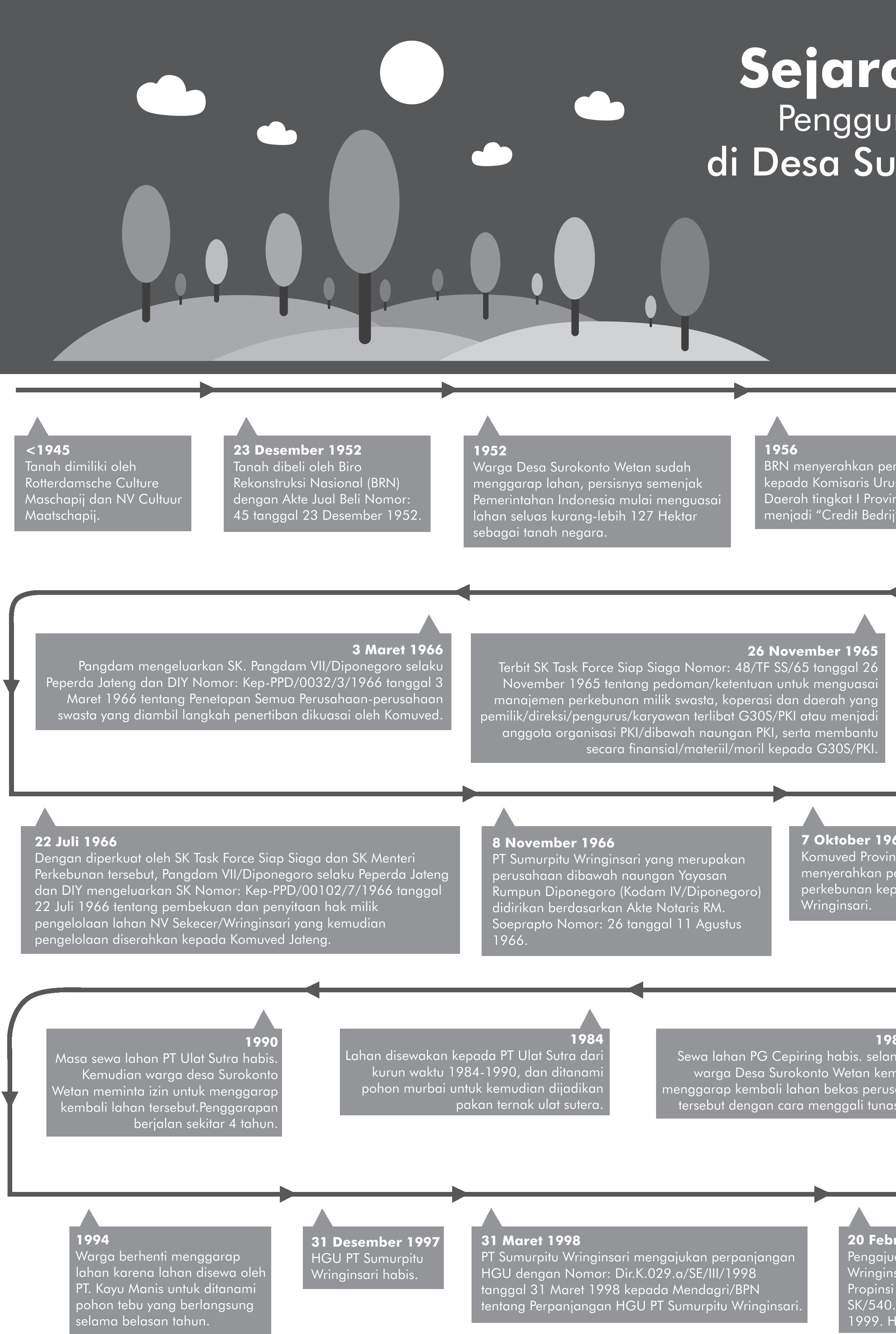

Tapi, petani-petani Surokonto Wetan tak pernah memiliki tanah di lahan garapan tersebut, meski mereka sudah puluhan tahun menggarap di sana. Tanah itu masih jadi milik negara. Sampai saat ini, PT Sumurpitu Wringinsari tercatat sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan seluas 610 hektare sampai tahun 2022.

PT Sumurpitu adalah perusahaan swasta di bawah naungan Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip) milik Kodam IV Diponegoro. Ia dibentuk pada 11 Agustus 1966, lalu disahkan oleh Menteri Kehakiman pada 9 November 1970. Perusahaan ini merupakan satu dari sekian banyak korporasi yang lahir dari rahim peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).

G30S merupakan peristiwa kelam bangsa Indonesia yang menewaskan lebih dari satu juta orang tertuduh komunis. Rezim orde baru mengklaim bahwa G30S merupakan upaya kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap pemerintahan Soekarno. Tapi kemudian banyak yang membantah argumen tersebut. Benedict Anderson dan Ruth T. Mcvet dalam penelitiannya, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia, berteori bahwa peristiwa di tahun 1965 tersebut merupakan buah konflik internal faksi-faksi dalam tubuh Angkatan Darat.

Sebelum PT Sumurpitu, lahan seluas 610 hektare tersebut digunakan oleh Noamlodze Vennotschap (NV) Seketjer Wringinsari. NV Seketjer merupakan perusahaan milik eks pejuang kemerdekaan Indonesia. Perusahaan tersebut mengelola lahan setelah Biro Rekonstruksi Nasional membeli tanah milik Rotterdamsche Culture Maschapij dan NV Cultuur Maatschapij pada 1952.

Kelahiran PT Sumurpitu bermula saat ditetapkannya NV Seketjer sebagai perusahaan yang terlibat G30S. Menurut riset yang dilakukan Andi Prasetya, mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro dalam skripsinya, para direksi dan buruh perkebunan NV Seketjer ditangkap, bahkan banyak yang dibunuh, tanpa pernah diadili. Mereka dituduh terlibat G30S lantaran kebanyakan buruh di sana tergabung dengan Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia (Sarbupri) yang berafiliasi dengan PKI.

Tuduhan keterlibatan dalam G30S juga membuat Panglima Kodam (Pangdam) Diponegoro membekukan dan menyita aset NV Seketjer. Setelah itu, kuasa atas perkebunan diserahkan pada Komisaris Urusan Veteran Daerah (Ko-

muved) Jawa Tengah.

Akibat dari pembekuan ini, bekas perkebunan NV Seketjer tak ada yang mengelola. Melihat potensi perkebunan yang dihasilkan, banyak pihak yang mengajukan permohonan pengelolaan lahan tersebut. Di antaranya adalah, gabungan kelompok pensiunan PT Perkebunan Nusantara 18 atas nama Hadisutarno serta para veteran perang dan warakawuri.

Komuved Jateng mengabulkan permohonan tersebut. Adapun permohonan yang diterima adalah dari para veteran dan warakawuri. Demi legalitas pengelolaan, mereka akhirnya membentuk badan hukum PT Sumurpitu yang berada di bawah Yardip.

Pada 1972, PT Sumurpitu mengajukan HGU kepada Departemen Agraria. Pengajuan tersebut dikabulkan dengan terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria Nomor: SK. 16/HGU/DA/72 tanggal 13 Oktober 1972. PT Sumurpitu memiliki HGU sampai tahun 1997.

Warga Surokonto Wetan sendiri mulai menggarap lahan milik negara tersebut pada 1972. Sebelumnya warga desa kebanyakan bekerja di PT Sumurpitu. Tapi mereka menilai pengelolaan lahan yang dilakukan oleh PT Sumurpitu sangat buruk, bahkan tidak dikelola sama sekali.

Tanaman tidak terawat. Semak belukar tumbuh di sana sini. Bangunan pabrik sebagian besar tinggal puing-puing. Kegiatan produksi berhenti total. Melihat kondisi perkebunan yang seperti itu, warga khawatir dengan kesejahteraan mereka. Akhirnya, warga megajukan perjanjian penggarapan lahan bersama kepada pihak PT Sumurpitu.

Pihak perusahaan lantas menyetujui perjanjian itu dengan syarat, warga yang hendak menggarap harus bergabung dengan sekretariat bersama Partai Golongan Karya pimpinan mantan Presiden Soeharto.

Lahan itu digarap dengan porsi pembagian hasil usaha sebesar dua per tiga untuk warga penggarap dan satu per tiga untuk PT Sumurpitu. Pembagian hasil tersebut disetorkan kepada perusahaan setiap tiga bulan sekali.

Selama masa pengelolaan lahan bersama ini, warga kerap kali mesti hengkang lantaran PT Sumurpitu sering menyewakan lahan HGU tersebut kepada perusahaan lain. Pada 1973 misalnya, tak lama setelah terbitnya izin HGU, PT Sumurpitu menyewakan lahan tersebut kepada PG Cepiring yang bergerak di bidang penanaman tebu sebagai bahan produksi gula selama sepuluh tahun.

Kemudian pada 1984, PT Sumurpitu kembali menyewakan lahan HGU-nya kepada PT Ulat Sutra selama enam tahun. PT Ulat Sutra menyewa lahan tersebut untuk ditanami pohon murbai untuk pakan ternak ulat sutra. Pada 1994, empat tahun setelah masa sewa PT Ulat Sutra habis, lahan kembali disewakan kepada PT Kayu Manis sampai 2009.

Pada 31 Maret 1998, PT Sumurpitu mengajukan perpanjangan HGU. Dan secara mengejutkan, pada 1999 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, memberikan perpanjangan HGU meski PT Sumurpitu kerap kali menyewakan lahan HGU kepada perusahaan lain.

Lalu, mengapa BPN Jateng memperpanjang HGU PT Sumurpitu?

Ternyata, lahan HGU PT Sumurpitu saat itu sedang dijadikan agunan oleh pemerintah ke Bank Ekspor Impor. BPN berargumen, HGU PT Sumurpitu perlu diperpanjang demi mengamankan aset negara.

***

Pada 12 Maret 2012, PT Sumurpitu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat itu menghasilkan keputusan bahwa seluruh saham PT Sumurpitu akan dijual kepada investor baru yang berminat.

PT Sumurpitu menjual saham seluas kurang lebih 610

Samuel Rajagukguk, staf LBH Semarang sedang menjelaskan terkait kasus Surokonto Wetan di kantornya, Sabtu (24/12/2016).

Danca Prima R.| HIMMAH

hektare dengan standar ukur berupa luasan tanah per meter persegi. Harga tanah per meter persegi dibanderol seharga Rp 20.000. Total harga saham PT Sumurpitu ditaksir mencapai Rp 122 miliar.

Menurut laporan majalah Himmah edisi Januari 2002, “Mesin Uang yang Pincang”, PT Sumurpitu sedang terancam gulung tikar. Saat itu PT Sumurpitu sudah berencana menjual aset-asetnya. “Murah, kok. Satu meter hanya Rp 5.000, termasuk tanaman, bangunan, apa saja yang ada di atas tanah itu,” kata seorang sumber Himmah di Yardip saat itu.

Saya mencoba melakukan klarifikasi terkait penjualan saham tersebut. Mengacu pada Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, kantor PT Sumurpitu terletak di Jalan Tanjung Nomor 10. Tetapi, ketika mendatangi alamat tersebut, saya tak menemukannya.

Beberapa warga yang saya temui mengatakan bahwa PT Sumurpitu telah pindah ke sekitar Stasiun Semarang Poncol. Saya lalu mencoba mencarinya lagi, namun tak dapat juga menemukan kantor PT Sumurpitu. Warga yang saya temui di tempat itu pun tak tahu-menahu perusahaan yang bernama PT Sumurpitu.

Tak menemukan kantor PT Sumurpitu Wringinsari, saya coba menelusurinya lewat pemberitaan di media massa. Dari pemberitaan yang diterbitkan Tribunnews pada 22 Februari 2016, saya mendapatkan informasi bahwa PT Sumurpitu ternyata sudah bangkrut. Portal berita milik pemerintah Kendal juga menginformasikan hal yang sama: PT Sumurpitu sudah bangkrut.

Setelah terbitnya SK bersama penjualan saham, tak lama kemudian PT Semen Indonesia (PT SI) membelinya. PT SI saat itu sedang ingin membangun pabrik semen di Rembang. Tapi, karena lahan tersebut adalah kawasan hutan, maka PT SI harus mencari penggantinya. Akhirnya dibelilah saham PT Sumurpitu seluas 125,53 hektare.

Sesuai rencana, lahan yang telah dibeli oleh PT SI diajukan ke Kementerian Kehutanan untuk dijadikan lahan pengganti. Tak butuh waktu lama, Kementerian Kehutanan menunjuk kawasan tersebut sebagai kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 643/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013 atas nama PT SI.

Zulkifli Hasan, menteri kehutanan saat itu, lalu meneken Keputusan Nomor: SK. 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127,821 Hektare.

Penetapan kawasan hutan itulah yang kemudian menjadi masalah.

SK tersebut dinilai cacat hukum oleh warga Surokonto Wetan. Penolakan juga datang dari aktivis lingkungan dan akademisi. Mereka menilai, kecacatan hukum tersebut terjadi lantaran objek tukar-menukar kawasan hutan tersebut belum bebas dari hak dan akses pihak lain atau clear and clean.

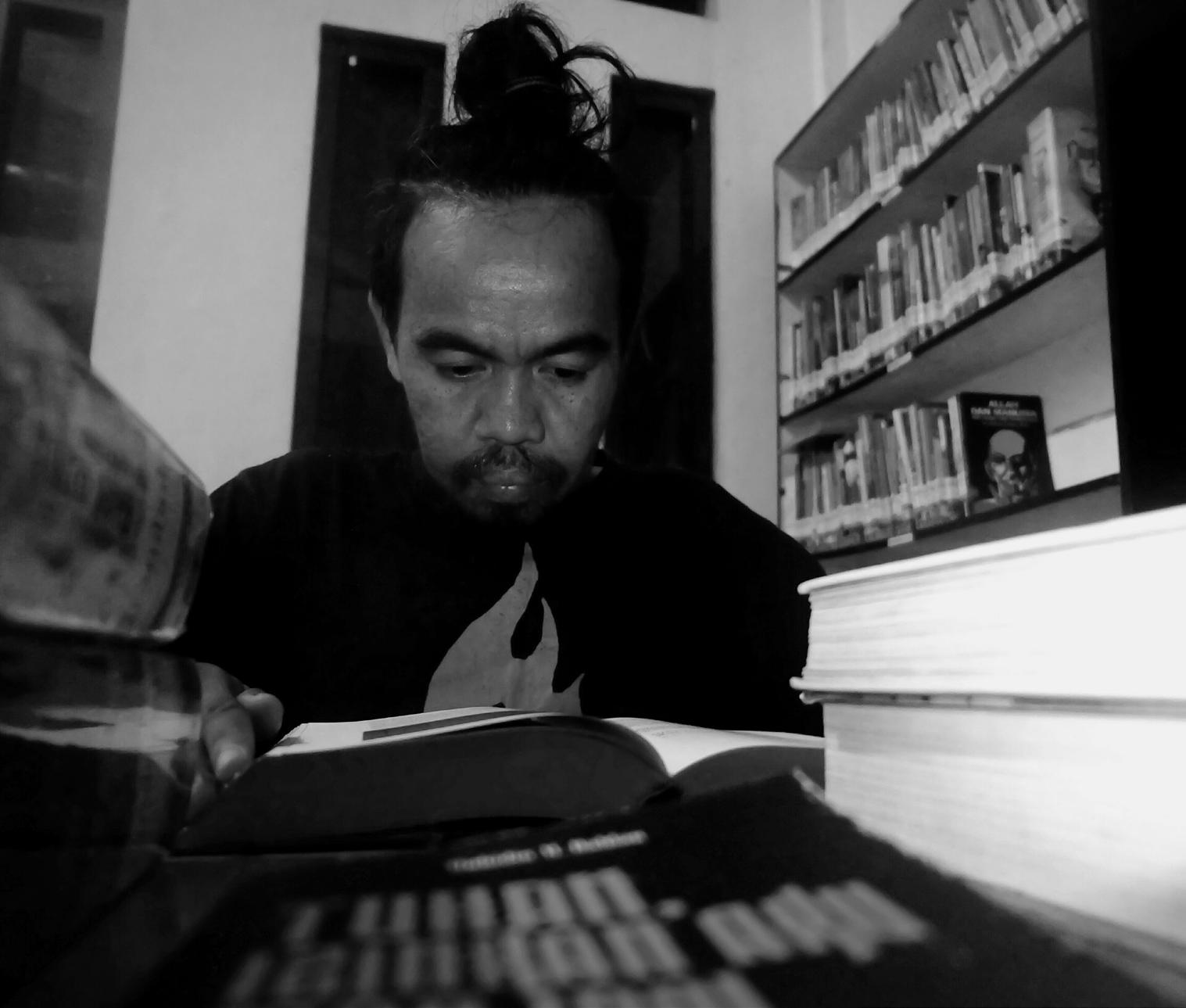

Samuel Bona Rajagukguk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, misalnya. Saat saya mewawancarainya, ia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat proses tukar-menukar kawasan hutan tersebut cacat hukum. Pertama, soal jual beli saham yang dilakukan oleh PT Sumurpitu dan PT SI.

Katanya, tanah di Surokonto Wetan merupakan tanah milik negara. Perusahaan memang dapat mengajukan izin HGU di tanah negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tapi, bukan berarti tanah yang digunakan juga menjadi aset.

“Tanah negara dapat dimanfaatkan, tetapi tidak bisa dimiliki. Pemegang HGU hanya memiliki aset yang ada di atas tanah. Misalkan asetnya berupa kacang hijau, palawija,

Tsania Faza | HIMMAH

dan lain-lain. Sedangkan tanah masihlah milik Negara,” jelas Samuel.

Ia juga mempertanyakan penjualan saham yang dilakukan oleh PT Sumurpitu dengan nilai aset berupa luasan tanah per meter persegi. Menurutnya, jika penjualan dilakukan dengan cara tersebut, berarti PT Sumurpitu telah menjual tanah negara.

“Nah, yang bikin sangsi, mereka (PT Sumurpitu –red) menjual tanah dan asetnya. Itu tidak boleh.”

Pengalihan HGU yang dilakukan PT Sumurpitu kepada PT SI pun tidak sah karena HGU hanya boleh dialihkan dengan perusahaan yang sejenis.

“Kalau misalkan perusahaan awal di bidang pertanian, maka harus dialihkan ke bidang pertanian juga. Filosofinya HGU itu kan, untuk ditanami,” kata Samuel menerangkan. “Ketika HGU dialihkan ke PT SI, memangnya mereka mau menanam semen?” Lanjutnya dengan nada menyindir.

Kedua, terkait tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses penetapan kawasan hutan yang terjadi. “Ketika lahan di sana mau ditetapkan sebagai kawasan hutan dan ada penduduk sekitar di situ, warga yang terkena dampak harus ikut andil dalam perencanaan. Tapi dalam permasalahan ini, warga tidak dilibatkan. Tidak transparan.”

Argumen Samuel tersebut sejalan dengan Siti Rakhma Mary Herwati dari Public Interest Lawyer Network. Ia mengatakan bahwa tukar-menukar kawasan hutan yang terjadi di Desa Surokonto Wetan bermasalah lantaran di sana ada warga yang telah puluhan tahun menggarap lahan pertanian.

Jadi tukar-menukar kawasan hutan tersebut, “Tidak dapat dikatakan clear and clean sebelum hak-hak masyarakat dilindungi.” kata Rakhma.

Semenjak tahu bahwa menteri kehutanan telah meneken SK penetapan kawasan hutan di desanya, warga bolak-balik menyurati perusahaan terkait dan pejabat negara di level kabupaten, provinsi, bahkan nasional.

“Kami berkali-kali melakukan audiensi. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan kami. Apakah tanah negara bisa dijual? Soalnya kalau bisa dijual, kita juga mau jual-jual tanah kalau perlu. Untuk dijadikan sekolah, dibuatkan jalan,” kata Aziz yang yakin bahwa terdapat kejanggalan dalam proses penetapan kawasan hutan tersebut.

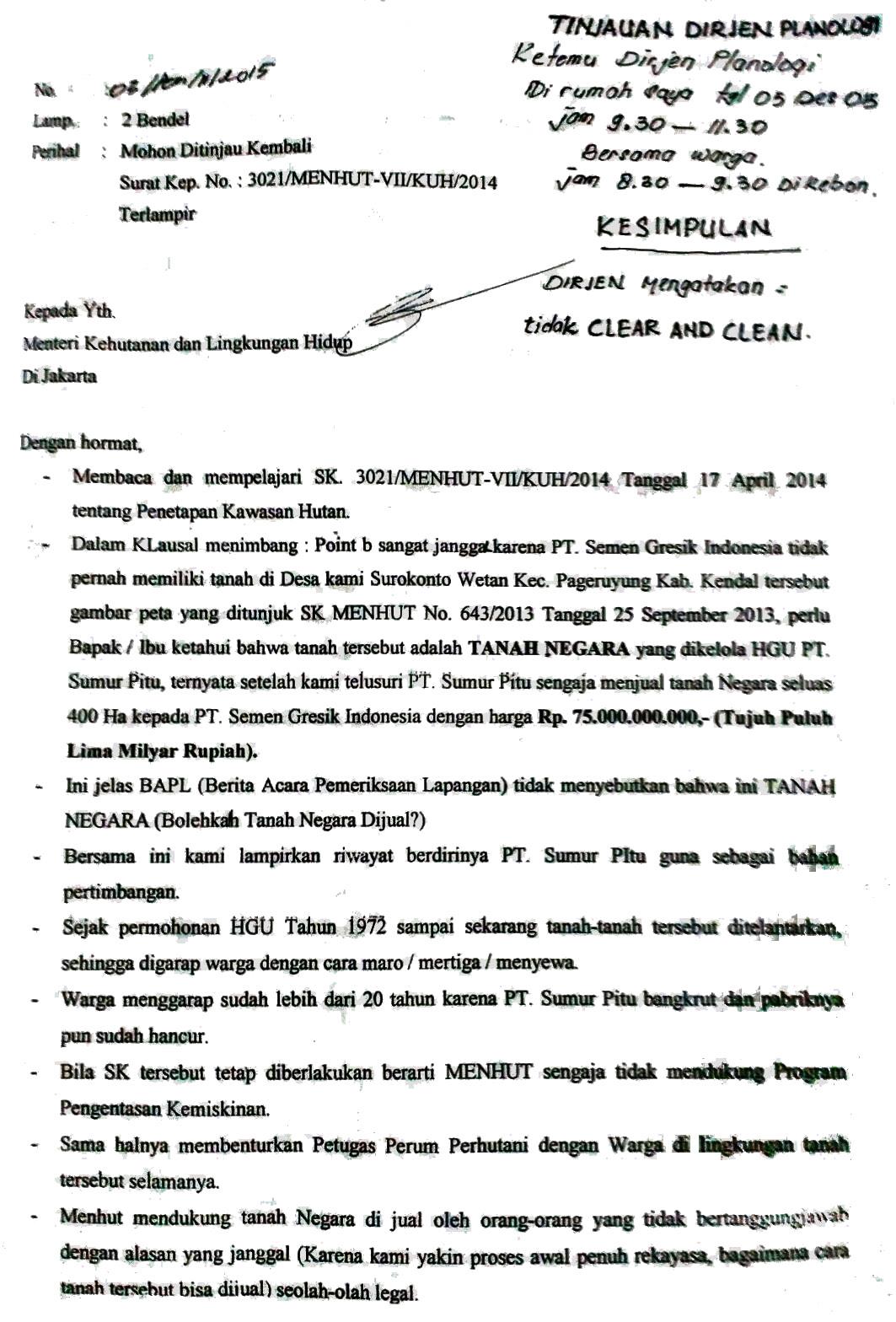

Hasil surat-menyurat itu nihil. Terkecuali satu, surat untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi dan Kehutanan di Jakarta.

San Afri Awang, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Ruang, sempat memberi warga pencerahan. Pada 5 Desember 2015, San Afri datang ke Surokonto Wetan. Selama tiga jam berada di sana, ia memeriksa kondisi lapangan dan dokumen-dokumen yang ada.

“Hasilnya (tukar-menukar kawasan hutan yang dilakukan PT SI dan Perhutani –red), memang tidak clear and clean,” ucap Aziz sambil menunjukan dokumen hasil pertemuannya dengan San Afri. Pada bagian bawah dokumen tersebut tertulis kalimat, “Tidak Clear and Clean”.

Tapi, warga kemudian kembali masygul. Saat ditemui lagi oleh warga di kantor Ditjen Planologi dan Kehutanan pada 17 Oktober 2016, San Afri menarik ucapannya. Saat melakukan audiensi dengan warga, San Afri mengatakan bahwa proses tukar-menukar kawasan hutan yang terjadi sudah clear and clean.

Warga tak mengetahui pasti alasannya. Tapi, Samuel bercerita pada saya bahwa San Afri tak ingin Ditjen menangguk kerugian dengan melepaskan kawasan hutan di Surokonto Wetan. Sebab, kawasan hutan di pulau Jawa akan berkurang jumlahnya.

San Afri juga, kata Samuel, meminta warga untuk menunjuk daerah lain yang bisa menggantikan lahan di Surokonto

Nur Azis, 43 tahun

Wetan jika warga tidak mau desanya dijadikan kawasan hutan.

“Dia bilang nanti Ditjen Planologi akan memprosesnya (penunjukan daerah lain sebagai kawasan hutan –red) dalam seminggu. Eh, sampai sekarang tidak ada kabar. Dihubungi tidak merespons.”

Saya sempat menghubungi Dirjen Planologi yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1982 ini beberapa kali, namun tak ada respons darinya. Pesan singkat via WhatsApp yang saya kirim pun hanya ia baca.

Dengan mengenakan setelan kemeja batik, sarung coklat tua, dan songkok hitam, Nur Aziz duduk di bangku ruang tamunya pagi itu. Asap rokok mengepul di sekitar tubuhnya. Sambil lalu dia menggeser layar ponselnya. Wajahnya rada pucat. Kantung matanya nampak membiru.

“Saya belum tidur, tadi baru sampai rumah,” kata Aziz.

Sehari sebelumnya, 14 Januari 2017, Aziz pergi ke Yogyakarta. Di sana dia bertemu seorang dosen Universitas Gadjah Mada (UGM). Kelar ketemuan, Aziz langsung pulang ke rumah malam harinya.

Beberapa bulan ke belakang, Aziz memang kerap pulang pergi keluar kota. Semarang, Bogor, Jakarta, dan kota lainnya. Hal itu dilakukannya untuk berkonsultasi soal permasalahan yang terjadi di desanya, Surokonto Wetan. Konsultasi-konsultasi yang telah dilakukan Aziz, semakin meyakinkan warga untuk menolak kehadiran Perhutani.

Sambil mengobrol dengan saya, ia mencoba mengingatingat, banyak pekerjaannya yang terlantar. Salah satunya sebuah masjid yang hendak dibangun di desa. “Pembangunan tidak jalan karena masalah ini. Karena saya yang mengurus, otomatis gak berjalan kalau saya ada masalah.”

Walau demikian, Aziz tak tampak ragu. Menurutnya, jika permasalahan tukar-menukar kawasan hutan ini dapat terselesaikan, manfaat bagi masyarakat Surokonto Wetan akan lebih besar. Warga tetap bisa menggarap lahan untuk kehidupan. “Sedikit pun saya tidak pernah ada rasa takut. Kebenaran pasti menang. Pasti ada waktunya,” begitu katanya.q

Reportase bersama: Adilia Tri H., Tsania Faza, dan Danca Prima R.

Terjerat Kriminalisasi

Perebutan ruang hidup antara petani dengan Perhutani berujung bui.

Oleh: Adilia Tri H.

“Pergerakan ibu-ibu di sini yang memimpin bukan saya.”

Uswatun Khasanah, 37 tahun, menutur pelan. Keengganan untuk diwawancarai tampak jelas mewarnai raut wajah meski sudah ia coba tutupi dengan senyum. Ia tidak mengerti banyak duduk persoalan terkait dakwaan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal terhadap tiga orang warga Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal: Nur Aziz (44 tahun), Sutrisno Rusmin (64 tahun), dan Mujiono (40 tahun). Karenanya, ia ragu memberikan keterangan apa pun. Uswatun berkali-kali menyarankan agar mewawancarai orang lain saja, yang lebih memahami runtutan masalah. Ketua pergerakan petani perempuan Desa Surokonto Wetan, misalnya.

Ibu dari empat anak ini mengaku tidak turut berjuang dalam menentang Perhutani sejak awal. Ia terlampau sibuk mengurusi putra-putrinya sehingga lebih sering berada di rumah. Uswatun baru mengikuti perkembangan kasus sejak sidang kelima dilangsungkan berhubung saat itu anak bungsunya, Lukluil Maknun, sudah masuk sekolah. Sudah bisa ditinggal.

Tatkala suaminya, Aziz, mendapat surat panggilan dari polisi, Uswatun bahkan tidak langsung tahu. Ia mengaku diberitahu oleh orang lain. “Saya kaget. Bapak (Aziz –red) kalau ada gitu-gitu, saya ndak dikasih tahu,” ujar Uswatun lirih. “Karena saya orangnya mudah kepikiran. Bapak ndak mau saya ikut mikir berat.”

Terlihat perubahan air muka pada Uswatun. Seakan menunjukkan sekelumit kesedihan. Ia kemudian menceritakan bahwa anak pertamanya pun mengetahui perkara yang menjerat sang ayah dari orang lain. Pemilik warung sate di pondok dekat rumah menunjukkan sebuah koran padanya. Bertanya, “Ini bapakmu kok masuk koran?”

Uswatun akhirnya angkat bicara perihal surat panggilan tersebut kepada Aziz. Menurut wanita kelahiran 1979 itu, Aziz mengiyakan sambil menenangkannya. “Ya, ndak apa-apa. Sepele. Sudah ndak usah dipikirin.” Uswatun menirukan katakata sang suami. Walau diminta demikian, Uswatun tentu saja tak bisa melakukannya. Masalah ini tetap memenuhi pikiran Uswatun. Ia takut.

Perasaan cemas bercampur gugup juga kerap muncul, terutama ketika menghadiri sidang ketiga terdakwa. “Kalau Bapak menguatkan saya, perasaan jadi ‘blong’. Tapi kalau dengar pembicaraan orang-orang, saya langsung down lagi,” katanya dengan mata berkaca-kaca. Pandangan nanar Uswatun lalu diarahkan pada Luluk—nama panggilan Lukluil Maknun—yang bergelayut di pangkuan. Perhatiannya untuk sementara teralihkan oleh celotehan si bungsu.

Jika sudah begini, Uswatun hanya bisa mendoakan dan mendukung Aziz dalam segala kemungkinan yang akan terjadi ke depannya.

Canda tawa di sela obrolan terdengar memenuhi rumah Aziz. Pemuda, pemudi, bapak-bapak maupun ibu-ibu ramai berkumpul. Ada yang berbincang di teras ditemani rokok dan kopi. Ada pula yang duduk setengah lingkaran di dalam ruangan, silih berganti bicara sambil sarapan pagi. Mereka tidak tampak tegang. Padahal, pagi itu mereka akan berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendal sekaligus menghadiri persidangan yang beragenda pembacaan nota pembelaan dari warga Surokonto Wetan.

Aksi ini rencananya diikuti oleh sejumlah warga anggota Perkumpulan Petani Surokonto Wetan bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (Sebumi) yang tergabung dalam Front Rakyat untuk Agraria Kendal (FRAK). Pelaksanaan aksi didasari keresahan warga atas penetapan tiga petani Surokonto Wetan sebagai terdakwa.

Aziz, Rusmin, dan Mujiono dituduh melakukan perbua-

tan melawan hukum dan penyerobotan lahan yang telah dicap sebagai kawasan hutan oleh Perhutani. Ketiganya dituntut dengan Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 94 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Singkatnya, tiga petani tersebut dijerat UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Semula, Aziz hanya dipanggil sebagai saksi. Penetapannya sebagai tersangka terjadi di kepolisian. Sebelumnya ia dan dua terdakwa lain merupakan perwakilan warga dalam menyampaikan penolakan atas rencana Perhutani menanam pohon jati di lahan Desa Surokonto Wetan. Aziz mengungkapkan bahwa masyarakat datang ke rumahnya saat mengetahui kabar itu dari sekretaris desa. Warga meminta Aziz menjadi wakil mereka.

Aziz memang seorang tokoh masyarakat yang banyak berpengaruh di Desa Surokonto Wetan. Badannya gempal, tatapan matanya tajam, gaya bicaranya tenang dan tertata rapi. Orang tak akan menyangka kalau ia baru lancar berbahasa Indonesia dua tahun belakangan ini. “Dulu saya tidak enak bicara pakai bahasa Indonesia, ribet. Tapi sekarang lebih nyaman pakai bahasa Indonesia. Ya, karena masalah sama Perhutani ini, saya jadi belajar bahasa Indonesia. Sering ada audiensi. Sering belajar hukum.” 21 Januari 2015, Perhutani mengadakan kajian sosial di balai desa. Karena warga sudah bersepakat, mereka pun menyiapkan surat penolakan. Aziz menandatangani surat itu sebagai ketua, Rusmin sebagai wakil ketua, dan Mujiono selaku sekretaris. Pihak Perhutani mengatakan bahwa penolakan tersebut akan diadukan kepada atasan. Siapa sangka hal ini ternyata berujung pada pelaporan tiga petani Surokonto Wetan.

Rovi Tri Kuncoro selaku Wakil Administratur Perum Perhutani KPH Kendal dalam persidangan menerangkan bahwa adanya penolakan masyarakat setempat menyebabkan ia terkendala melakukan pengelolaan lahan. Bahkan, pada bulan Desember 2015, petugas Perhutani yang ingin memasuki tanah kawasan hutan sempat dihadang oleh warga desa. Pikir Rovi, mungkin warga ingin menguasai tanah tersebut sehingga ia melaporkan Aziz, Rusmin, dan Mujiono ke kepolisian.

Aziz tidak terkejut dengan tudingan tadi, walaupun tak pula mengira. Ia merasa semuanya dipaksakan. “Saya tahu ini untuk menakut-nakuti. Lalu nanti saya dilobi biar minta

Tiga petani Surokonto Wetan, terdakwa kasus pembalakan hutan secara liar, sedang menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Kendal, Rabu (18/01/2017). Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan tiga petani Surokonto Wetan terbukti bersalah menyerobot lahan milik Perhutani KPH Kendal dan masing-masing divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Danca Prima R.| HIMMAH

Tsania Faza | HIMMAH

maaf. Tapi, kan, saya enggak mau.”

Menurut Aziz, mereka tidak bersalah. “Saya dituduh mengatur pembagian di lahan Perhutani. Padahal pas pembagian lahan dilakukan, kami belum tahu kalau lahan yang kami garap sudah jadi milik Perhutani,” ucap pria berusia 44 tahun itu di tengah kegiatan melinting rokok. “Ya, kami dikriminalisasi.”

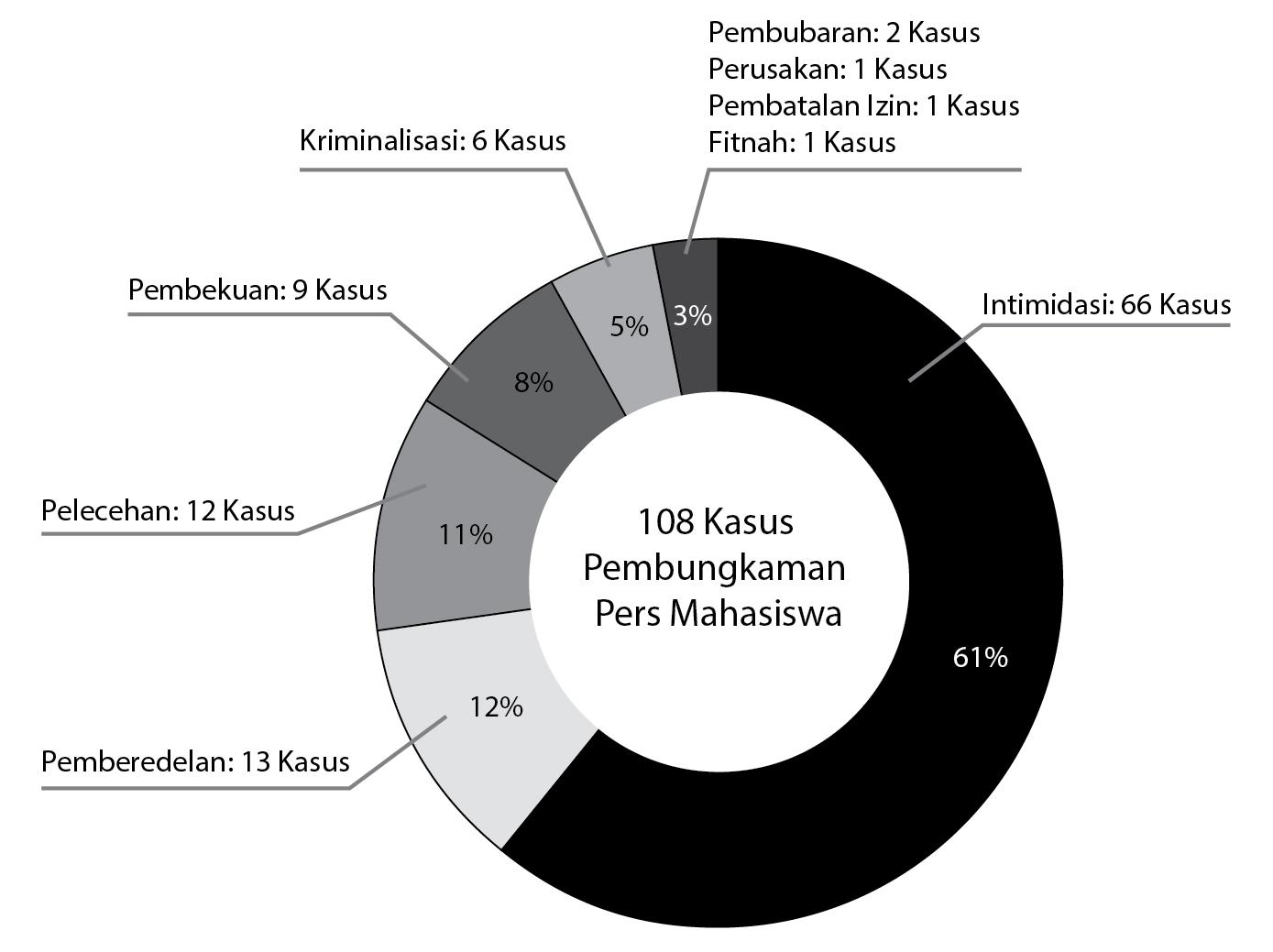

Samuel Bona Rajagukguk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang mengadvokasi kasus ini pun mengamini pendapat Aziz. Warga membagi lahan bukan lantaran Perhutani telah mengambil alih lahan tersebut, melainkan akibat ketimpangan penggunaan lahan antar perorangan. Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan tanah Desa Surokonto Wetan sebagai kawasan hutan memang terbit tahun 2014, sebelum kajian sosial oleh Perhutani diselenggarakan, namun warga sama sekali tidak tahu-menahu. Pihak Perhutani tak mengumumkan status kepemilikan lahan ketika kajian sosial. “Warga baru tahu begitu ditunjukkan surat keputusannya di Polres (Kepolisian Resor –red) Kendal bulan April 2015. Itu juga karena mereka membentuk tim yang berusaha mencari tahu apa yang terjadi di Surokonto Wetan,” papar Samuel merujuk pada Aziz, Rusmin, dan Mujiono. “Jadi, bukan karena warga gak mau terima tanah dijadikan kawasan hutan sehingga memutuskan bagibagi lahan,” lanjutnya. Lagi pula, tutur Aziz, UU P3H sesungguhnya diperuntukkan bagi korporasi atau pengusaha yang hendak merusak hutan demi kepentingan komersial. Sayangnya, di realitas UU P3H justru hampir selalu digunakan terhadap warga biasa. Dilansir oleh CNN Indonesia pada tanggal 7 Mei 2015, Koalisi Anti Mafia Hutan mencatat ada 53 warga yang terjerat pidana UU P3H pada tahun 2014. Sementara itu, tak ada korporasi yang berhasil dijerat dengan UU tersebut. Tiga petani Surokonto Wetan hanyalah salah satu contoh. Masih banyak kasus-kasus lain terkait kriminalisasi masyarakat lokal menggunakan UU P3H, seperti kasus Nenek Asyani, kasus masyarakat hukum adat Semende Banding Agung, dan sebagainya. Oleh sebab itu, tahun 2014 silam, Koalisi Anti Mafia Hutan mengajukan uji materi terhadap UU P3H ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Pokok-Pokok Gugatan Masyarakat Sipil Terhadap UU P3H, Koalisi Anti Mafia Hutan bersimpulan bahwa UU P3H merupakan undang-undang yang dirumuskan dengan ceroboh sehingga memberi ruang terjadinya overkriminalisasi. Kemudian pada 10 Desember 2015, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan.

Putusan tersebut mengoreksi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria dengan meneguhkan prinsip bahwa masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam kawasan hutan dan perkebunan tidak boleh dikenakan tindak pidana kehutanan, sebagaimana tertera dalam keterangan ahli Yance Arizona. Lebih lanjut, Dosen Ilmu Hukum President University dan Direktur Eksekutif Epistema Institute itu mengutarakan bahwa upaya represif penegakan hukum di bidang kehutanan harus dipandang sebagai upaya

Nur Azis dan Sutrisno Rusmin dua dari tiga terdakwa kasus pembalakan hutan secara liar berjalan keluar dari ruang sidang usai putusan di Pengadilan Negeri Kendal, Rabu(18/01/2017).

Danca Prima R.| HIMMAH

terakhir (ultimum remedium). Sedangkan pendekatan pertama yang harus dilakukan adalah mencegah terjadinya konflik agraria dengan mengikuti prosedur pengukuhan kawasan hutan secara benar dan adil.

Ditanyakan mengenai pemakaian UU P3H kepada warga, Sunarto yang menjabat sebagai Administratur Perum Perhutani KPH Kendal merespons ringan, “Kalau ada yang melakukan kejahatan di dalam hutan, Perhutani sebagai pengelola harus melapor ke polisi. Kalau kita tidak melapor, kita kena pasal pembiaran.”

Sepanjang jalan menuju Kota Kendal diisi ibu-ibu warga Desa Surokonto Wetan dengan gita puja berseling doa ke hadirat Allah SWT. Sesampai di depan Pasar Kota Kendal, massa aksi memulai long march hingga Kantor DPRD. Tuntutan demonstrasi lantang dipekikkan, abai pada peluh yang terus menetes di tengah terik surya. Warna-warni spanduk dan rontek pun menghiasi, mendeklarasikan ihwal yang tak sanggup diungkap lewat lisan.

Sidang yang telah dijadwalkan ternyata ditunda. Pihak Surokonto Wetan mengajukan penundaan persidangan selama satu minggu untuk mematangkan dan menyelaraskan pledoi dari ketiga terdakwa dengan milik kuasa hukum pendampingnya.

Kelebat obrolan bersama Aziz kembali menyambangi benak saya. Menemani riuh suasana sekitar Kantor DPRD Kota Kendal. Si pria berwibawa tidak pernah menunjukkan sikap gentar. “Pokoknya, yah … enjoy saja,” kata Aziz mengembangkan senyum. “Andaikata dimenangkan pihak lawan, kami akan mengajukan banding. Sampai kasasi, PK (Peninjauan Kembali –red) kalau perlu.”

Kontras dengan sang istri, Aziz tetap merasa optimis. “Yang penting warga tetap solid, tetap berani. Walau saya di dalam penjara,” ucap Aziz mengakhiri kisahnya.

Kini, vonis telah dijatuhkan. 18 Januari 2017, ketiga terdakwa dinyatakan bersalah dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan penjara. Meski demikian, sebagaimana dikatakan Aziz, perjuangan mereka belum berakhir. Selama keadilan belum berhasil tegak, selama itu pula mereka akan terus bergerak.q

Reportase bersama: Nurcholis Ainul R. T., Tsania Faza, dan Nalendra Ezra

Sengsara di Tepi Hutan Negara

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan negara kerap mendapatkan intimidasi, kriminalisasi, bahkan penganiayaan hingga meninggal dunia.

Oleh: Nurcholis Ainul R. T.

Luas ruangan itu sekitar 4x4 meter. Atapnya dilapisi oleh potongan kayu jati cokelat. Di sebelah kanan pintu masuknya, terdapat meja berbentuk setengah lingkaran tempat bagian administrasi mencatat tamu yang keluar dan masuk.

Pada satu sisi ruangan, terdapat beberapa stand banner bertuliskan visi dan misi perusahaan. Ada juga yang bergambar peluit berwarna merah yang di bawahnya bertuliskan “WBS”. Tiga huruf tersebut merupakan singkatan dari kata “Whistle Blowing System”, sebuah sistem pengaduan daring yang berguna untuk memantau terjadinya penyimpangan.

Di sampingnya, terdapat banner bertuliskan “Pelayanan Informasi Publik” yang memberitahu bahwa perusahaan itu merupakan badan publik. Masyarakat berhak mengakses informasi yang dimiliki oleh Perhutani sesuai amanat UndangUndang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kantor Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal terletak di jalan Soekarno-Hatta, sekitar 500 meter sebelah barat Masjid Agung Kendal. Di sana, saya menemui Sunarto, Administratur Perhutani KPH Kendal. Administratur adalah nama jabatan yang disematkan untuk kepala kesatuan pemangku hutan.

Sunarto bertubuh tambun. Warna putih uban menghiasi kedua sisi rambut tipisnya. Ia seorang yang piawai bicara tentang pekerjaannya. Dengan logat Jawa, gaya bicaranya naik turun. Terkadang santai. Terkadang meledak-ledak.

Perhutani KPH Kendal merupakan perusahaan yang saat ini sedang terlibat konflik dengan warga Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kendal. Permasalahan itu bermula dari penetapan kawasan hutan yang dianggap cacat hukum oleh warga. Bersama aktivis agraria dan akademisi dari berbagai universitas, warga memprotes penetapan kawasan hutan itu.

Protes tersebut ternyata malah disambut dengan intimidasi oleh Perhutani. Saat proses reboisasi kawasan hutan pada 30 Maret 2016, Perhutani meminta ratusan polisi untuk mengawal kegiatan. “Warga bingung dan ketakutan. Kenapa sampai seperti itu (mendatangkan ratusan polisi –red),” kata Nur Aziz, tokoh masyarakat di Surokonto Wetan.

Tapi, Sunarto berkilah bahwa itu adalah prosedur yang

Seorang warga menangis histeris usai mendengar putusan sidang vonis tiga petani Surokonto Wetan, terdakwa kasus pembalakan hutan secara liar di Pengadilan Negeri Kendal, Rabu (18/01/2017).

Seorang warga menangis histeris usai mendengar putusan sidang vonis tiga petani Surokonto Wetan, terdakwa kasus pembalakan

HIMMAH Danca Prima R.|

normal dilakukan. “Kehadiran polisi dimaksudkan untuk memberi rasa nyaman dan ketertiban. Bukan untuk intimidasi. Ya, kalau misalkan Hari Raya tidak ada polisi yang jaga, kayak apa jadinya?”

Tidak sampai di situ saja, Sunarto bahkan memerintahkan anak buahnya, Rovi Tri Kuncoro untuk melaporkan tiga orang petani—Nur Aziz, Mujiono, dan Sutrisno Rusmin— ke polisi dengan tuduhan pembalakan liar di kawasan hutan. Akibatnya, Pengadilan Negeri (PN) Kendal memvonis mereka 8 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan.

“Pelaporan ke polisi sebenarnya jalan terakhir,” kata Sunarto. Ia mengungkapkan bahwa Perhutani telah melakukan berbagai cara untuk membujuk warga agar mau menyerahkan tanahnya ke Perhutani. Ia bahkan bekerja sama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kendal. “Sampai gurunya Nur Aziz pun saya datangi,” ujar Sunarto.

Aziz membenarkan ia sempat dipanggil ke PCNU Kendal untuk membicarakan permasalahan penetapan kawasan hutan tersebut. Tapi, Aziz mengatakan bahwa tak pernah ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya terkait kejanggalan tukar-menukar kawasan hutan di Surokonto Wetan. Misalnya saja, soal penjualan tanah negara yang dilakukan oleh PT Sumurpitu Wringinsari dan penilaian harga saham berupa luasan tanah per meter persegi.

“Saya sangat yakin saya benar,” kata Aziz, tak terdengar sedikit pun ragu.

Nestapa yang dialami oleh Nur Aziz, Mujiono, dan Sutrisno Rusmin bukanlah kasus yang pertama. Saya mencatat beberapa kasus yang melibatkan Perhutani dan masyarakat. Contohnya di Blora, Perhutani melaporkan Parji dan Yani ke polisi. Dua orang buruh tani miskin itu dilaporkan dengan tuduhan mencuri kayu jati di kawasan hutan milik negara. Atau jika Anda mengikuti arus media massa pada pertengahan awal 2015, Anda dapat dengan mudah membaca kasus Asyani, nenek yang juga dituduh mencuri kayu jati dari kawasan hutan.

Bukan hanya kriminalisasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (Arupa) mencatat bahwa sejak 1998 sampai 2011, telah terjadi penembakan dan penganiayaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan. Penembakan dan penganiayaan itu menewaskan 34 orang dan 74 lainnya luka-luka. Aksi kekerasan yang melibatkan Perhutani menempati posisi teratas dalam tabulasi konflik sektor kehutanan di Pulau Jawa dan Madura.

Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri pada 1961 dan bertugas mengelola kawasan hutan milik negara di Pulau Jawa dan Madura. Cikal bakal terbentuknya perusahaan ini dimulai pada 14 Januari 1808. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Salah satu tugas yang diemban oleh Daendels adalah reforestasi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan parah.

Kerusakan hutan diakibatkan oleh adanya industri-industri kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda yang selama lebih dari 200 tahun memasok bahan bakunya dari hutan di Pulau Jawa. “Industri tersebut tersebar sepanjang pantai Utara Jawa mulai dari Tegal, Jepara, Juwana, Rembang, Tuban, Gresik sampai Pasuruan,” kata I Nyoman Nurjaya mengutip

Nancy Lee Peluso dalam penelitiannya, Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia.

Untuk mendukung upaya reforestasi tersebut, Daendels lantas membentuk Dienst van het Boschwezen (Jawatan Kehutanan), membuat perencanaan reforestasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan, dan mengeluarkan peraturan mengenai kehutanan. Aturan tersebut membatasi pemberian izin penebangan kayu jati serta memberi sanksi pidana bagi para penebang kayu-kayu jati tanpa seizin Jawatan Kehutanan.

Kebijakan yang diterapkan oleh Daendels tersebut juga dipandang oleh Supardi dalam bukunya, Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman, sebagai awal dari kegiatan pengelolaan hutan yang menggunakan teknik ilmu kehutanan dan institusi modern di Indonesia. Terutama setelah Daendels membentuk Jawatan Kehutanan yang berwenang mengelola hutan di Pulau Jawa.

Pascakemerdekaan, pengelolaan hutan oleh pemerintah Indonesia dimulai pada Desember 1946. Saat itu Jawatan Kehutanan membentuk tim penerjemah. Tugasnya menerjemahkan peraturan-peraturan hukum kehutanan yang diproduksi pada masa pemerintahan kolonial Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan itu dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman dan sebagai bahan pembentukan peraturan hukum kehutanan yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian pada 1960, pemerintah hendak menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu corong pendapatan negara. Berangkat dari rencana itu, tak lama pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Hal ini bertujuan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara (PN) yang bersifat komersial.

Lalu, secara lebih spesifik ke ranah kehutanan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 sampai Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembentukan PerusahaanPerusahaan Kehutanan Negara (Perhutani).

Itulah proses terbentuknya BUMN yang saat ini memiliki 23 cabang pengelola yang mereka sebut sebagai Kesatuan Pemangku Hutan. Cabang-cabang itu terbagi ke dalam tiga divisi regional, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat-Banten.

Sejak berdiri sampai dengan hari ini, Perhutani melebarkan sayap pengelolaan hutannya secara agresif. Pada 1972, Pemerintah menjadikan Perhutani sebagai Perusahaan Umum. Hal itu membuat PN Perhutani Jawa Timur dan PN Perhutani Jawa Tengah dilebur menjadi satu unit produksi Perhutani.

Pada 1978, pemerintah menambah unit produksi Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di daerah tingkat I Jawa Barat. Wilayah ini selanjutnya disebut sebagai Unit III Perhutani. Pada 2010, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan di Jawa dan Madura.

Dengan penguasaan lahan yang luas, Perhutani mampu memberi pemasukan bagi kas negara secara signifikan. Pendapatan tersebut makin meningkat semenjak Perhutani menjadi perusahaan induk yang membawahi delapan anak perusahaan tahun 2014. Pada 2015, laba bersih Perhutani mencapai Rp 273 miliar.

Sayangnya, laba yang melimpah ruah tersebut tak dibarengi dengan praktik manusiawi dalam menghadapi tuntutan dan permasalahan dengan masyarakat. Konflik-konflik antara Perhutani dan warga sering kali dihadapi dengan represi. “Alhasil, penyelesaian tak kunjung hadir. Sebaliknya, sekam konflik semakin menjadi-jadi,” kata Wahyu Wagiman, Direktur

Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dalam buku Perhutani dan Hak Asasi Manusia.

Padahal, lanjut Wagiman, sebagai entitas bisnis yang dikontrol dan dimiliki oleh negara, Perhutani tak hanya berkewajiban menjalankan aktivitas untuk mencari keuntungan. Perhutani juga menjadi perpanjangan tangan negara dalam pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. “Dengan dipandu United Nations Guiding Principles on Bussiness and Human Rights (UNGP’s), beban pemangku kewajiban dalam perlindungan dan penghormatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia –red) dengan sendirinya melekat di tubuh Perhutani.”

Menanggapi hal itu, Sunarto menjawab enteng dengan berkata bahwa setiap gangguan yang terjadi di dalam kawasan hutan akan dilaporkan ke polisi. Ia mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan yang realitasnya malah lebih banyak menjerat masyarakat daripada korporasi.

“Perhutani harus melaporkan kejahatan yang terjadi di dalam hutan kepada polisi,” kata Sunarto. Ia berargumen bahwa ketika tidak melakukan pelaporan, Perhutani akan terkena pasal pembiaran. “Intinya, apa pun kalau tanpa izin sudah pasti kita tangkap,” lanjutnya.

Konflik yang terjadi antara warga Surokonto Wetan dan Perhutani menambah daftar panjang konflik agraria sektor kehutanan yang terjadi di Indonesia. Mengacu pada Humawin, sebuah aplikasi pendokumentasian konflik agraria di Indonesia milik Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), saya mendapatkan data bahwa pada 2013, terdapat 95 konflik agraria di sektor kehutanan. Sektor ini merupakan penyumbang konflik agraria terbesar kedua setelah perkebunan.

Pada 2016, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa ada 206 konflik yang terjadi di Jawa dan Bali. Dari semua konflik tersebut, ada 56 kasus atau sekitar 27 persen yang melibatkan Perhutani. Luas wilayah konflik yang terjadi di kawasan hutan mencapai lebih dari 17 ribu hektare.

Widiyanto, peneliti dari Huma dalam makalah “Potret Konflik Agraria di Indonesia” yang diterbitkan Jurnal Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional edisi April 2013, mengatakan bahwa akar permasalahan konflik-konflik agraria sektor kehutanan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penunjukan kawasan hutan secara sepihak. Penunjukan tersebut kerap kali dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat, lokal, serta kelangsungan ekosistem dan lingkungan berkelanjutan pada kawasan-kawasan yang ditunjuk tersebut.

Menurutnya, dalam pemberian izin-izin dan penunjukan kawasan hutan tersebut pemerintah tak pernah menggunakan prinsip persetujuan dini tanpa paksaan. “Padahal di banyak kasus, masyarakatlah yang sejak awal membuka hutan, dan mendiami lahan-lahan garapan mereka atau tanah-tanah ulayat,” tulisnya.

28 November 2016, sekitar pukul 10.00, kantor LBH Yogyakarta nampak lebih ramai dibanding biasanya. Belasan orang berdiri berkerumun di halaman depan. Mereka saling bercerita satu dengan yang lainnya.

Di sebelah timur halaman tersebut, Hasan Bisri duduk di atas sebuah bangku kayu yang reot. Ia memakai kopiah, baju koko, dan celana kain hitam. Matanya sayup-sayup me-

Sejumlah warga menangis usai mendengar putusan sidang vonis tiga petani Surokonto Wetan, terdakwa kasus pembalakan hutan secara liar di Pengadilan Negeri Kendal, Rabu (18/01/2017).

bersambung ke hal. 64