2 minute read

La mafia nella cultura popolare

from ViaLibera n. 3

by LiceoRummo

di Antonio Cardone e Angelo Costanzo

Irapportitramafiaegiovanisonountemadelicatoecomplesso:lamafiaèsemprestataalimentatadalpotenzialereclutamentodigiovani vulnerabili che cercano un senso di appartenenza e di sicurezza in un ambiente dove l'opportunità economica è scarsa e dove la cultura dellalegalitàedellatrasparenzaèdeboleoaddiritturaassente.

Advertisement

La mafia è una realtà criminale molto complessa e influente. La convinzione che sia radicata solo in Italia, e in particolare nel Sud del Paese, è stata ormai sfatata da innumerevoli testimonianze: è in realtà un'organizzazione internazionale, che opera in molte parti del mondo ed in diversi settori, dal traffico di droga alla prostituzione, dal gioco d'azzardo all'estorsione, per citarne solo alcuni esempi. Naturalmente agisce nell'ombra, nascondendosi dietro una facciata rispettabile e insinuandosinellavitaquotidianadellepersone.

La cultura popolare è stata influenzata in modo significativo dalla presenza della mafia. I mafiosi sono stati rappresentati in diversi modi nella letteratura, nel cinema, nella musica. Queste rappresentazioni hanno creato una serie di stereotipi, che spesso non corrispondono alla realtà e che possono avere un impatto negativo sulla percezione delle personedellamafiaedellacriminalitàorganizzataingenerale.

In Italia, la cultura popolare è stata influenzata dalla mafia, soprattutto in Sicilia, dove l'efferata associazione è storicamente presente e dove il fenomeno del “pizzo” è ancora molto diffuso. La letteratura italiana affronta per la prima volta in via ufficiale gli effetti della presenza della mafia nelle vite ordinarie dei cittadini ne “Il giorno della civetta”, di Leonardo Sciascia: nel 1961 esce questo romanzo che racconta le indagini del Comandante Bellodi, impegnato nel caso di un misterioso omicidio di un celebre imprenditore locale, in un tessuto urbano nel quale l'omertà, la connivenza e soprattutto l'inclinazione alla negazione del fenomeno mafioso costituiscono gli atteggiamenti più diffusi nella popolazione. Ma già la pubblicazione de “Il Gattopardo”, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, avvenuta qualche anno prima, mostra come le attenzioni ad un mondo opaco e corrotto rappresentassero un segnale di interpretazione di fatti della realtà che avevano radici antiche: il romanzo, infatti, è ambientato ai tempi dell'Unità d'Italia, ma allude ai comportamenti che i siciliani tendono ad adottare con estrema facilità, preferendo lasciare le cose come stanno, piuttosto che lottare per migliorarle. Del romanzo in questione il regista Luchino Visconti fece una grande versione cinematografica nel 1963, ottenendo la Palma d'Oro al FestivaldiCannesenumerosialtririconoscimentiinternazionali.

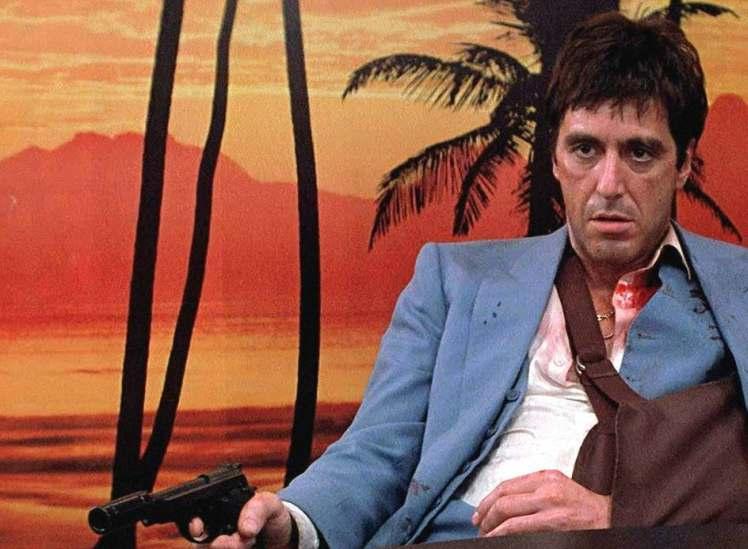

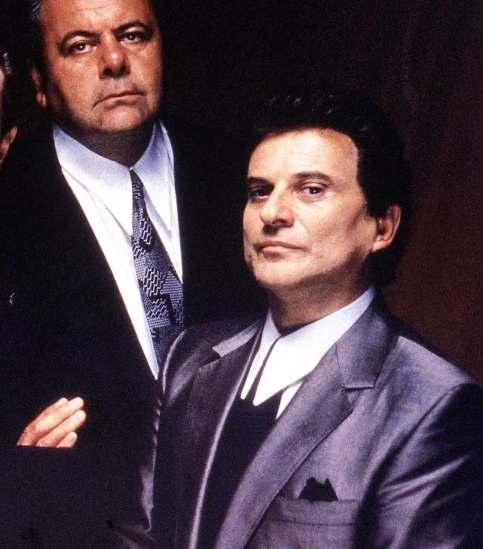

Negli anni '70, il cinema si interessò sempre di più alla mafia e alla criminalità organizzata. Film come “Salvatore Giuliano”, di Francesco Rosi, “Camorra”, di Pasquale Squitieri, e naturalmente "Il Padrino" di Francis Ford Coppola, hanno contribuito a creare una visione addirittura romantica e mitizzata del fenomeno. Queste opere hanno generato una serie di stereotipi che ancora oggi sono presenti nella cultura popolare, così da finire anche nell'immaginario americano, grazie a film come “Scarface” e “Gli Intoccabili”, di Brian De Palma, "Goodfellas", di Martin Scorsese, e più recenti serie come "The Sopranos", per non parlare della serieitalianapiùcelebreintemadimafia,“Lapiovra”

Tuttavia, la cultura popolare può anche servire come deterrente per coloro che sono tentati di avvicinarsi al mondo della mafia. Ad esempio, nel film "Gomorra" del regista italiano Matteo Garrone, vengono mostrate le conseguenze devastanti della vita nella criminalità organizzata. Il film, premiato a Cannes nel 2008 con il Gran Premio della Giuria ed insignito di innumerevoli altri riconoscimenti nei festival di mezzomondo,èstatomoltoapprezzatodallacriticainternazionaleperla sua capacità di mostrare la quotidianità dei criminali senza ricorrere a tentativiedulcorantioafiltriromanzeschi.

La cultura popolare può anche servire come strumento educativo per aiutare i giovani a comprendere i pericoli della mafia: è il caso delle opere di Roberto Saviano, spesso impiegate nelle scuole come spunto di riflessione sui fenomeni criminali, il cui pregio è soprattutto quello di presentarsi come fedeli ricostruzioni, realizzate quasi con taglio giornalistico, di situazioni malavitose, che però non scadono in immagini convenzionaliedaffettate.

Un altro efficace esempio di come la cultura popolare possa essere a servizio della lotta alla mafia è il progetto "Libera", una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, attiva dal 1995, il cui compito è non solo quello di combattere le “mafie” in tutte le loro manifestazioni, ma di promuovere soprattutto comportamenti legali, sostenendo la giustizia sociale, assicurando la ricerca di verità, tutelando i diritti e garantendo una convivenza democratica e civile, rispettosa dei diritti naturali e dei principidellaCostituzione.

LA PARANZA DEI BAMBINI