12 minute read

L’educazione criminale secondo Saviano e Giovannesi

from ViaLibera n. 3

by LiceoRummo

di Daniele De Carlo e Cosimo Giuseppe Serino

La trama del film ruota attorno a una banda di ragazzi disposti a tutto pur di diventare i nuovi signori del crimine. Con l'aiuto dei suoi amici, Nicolas inizia a vendere droga in tutta la città, diventando sempre più ambizioso e senza scrupoli. Tuttavia, la sua sete di potere porta il giovaneedisuoicompagniacompiereazionisemprepiùrischioseeviolente.

Advertisement

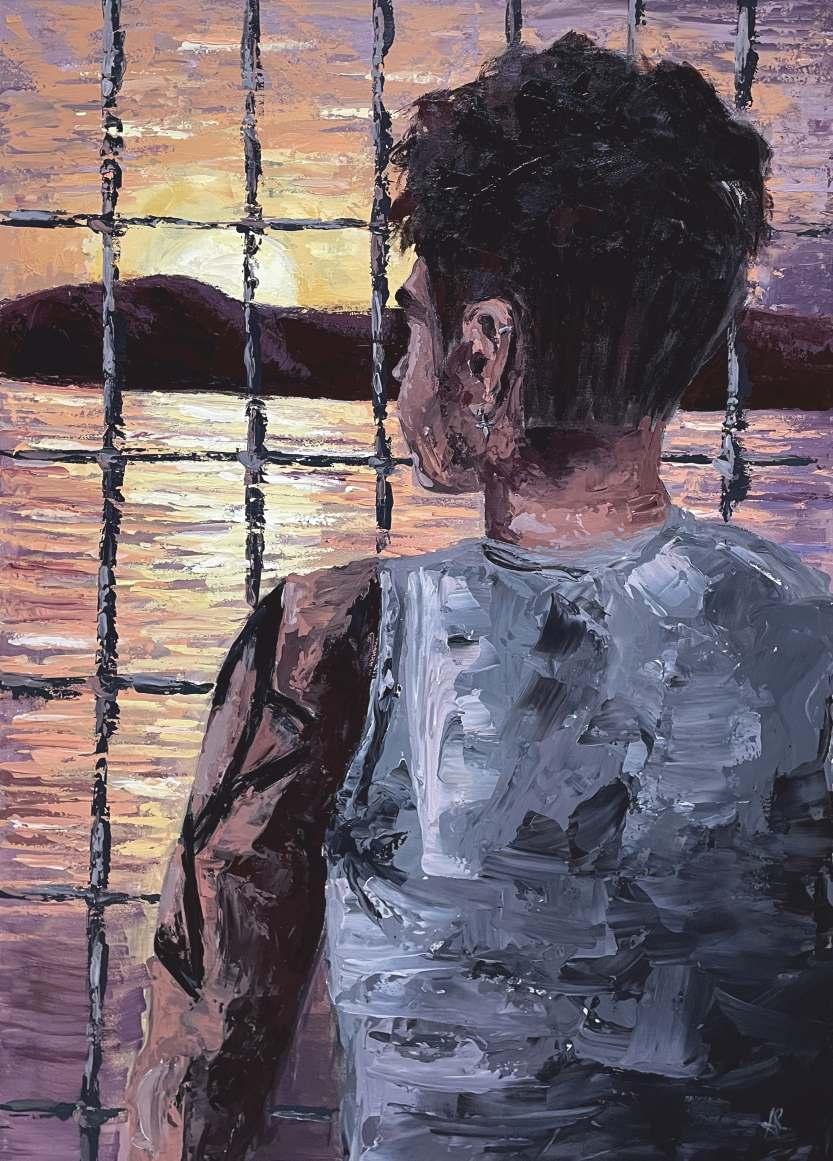

Più che la criminalità e la seduzione dei facili guadagni, sembra che il tema principale del film sia la disperazione causata dalla povertà e dalla mancanzadiopportunitàperigiovanidellaclasseoperaiadiNapoli.Iprotagonisti vivono in quartieri poveri e vedono solo nel crimine un modo per sopravvivere e prosperare. Non avendo speranza di una vita migliore, cercanofama,denaroepotere,ancheacostodicommetterecrimini.Claudio Giovannesi e Roberto Saviano mettono in luce i problemi della societànapoletananelmodopiùcrudopossibile,mostrandolaviolenzae l'insicurezzaincuisitrovanoquestigiovani.Ilfilmmostraanchelapericolosità delle bande giovanili e il loro potenziale distruttivo sulla società. Questi ragazzi sembrano privi di grandi qualità o ideali e si affidano solo alla brutalità per ottenere ciò che vogliono. Non vedono il mondo al di là della loro cerchia ristretta e non considerano nemmeno gli effetti delle loro azioni sulle persone che li circondano, sia emotivamente che fisicamente. È a questo atteggiamento che si riferisce l'espressione "paranza dei bambini", una definizione che si accompagna a un gruppo di minigang che agiscono sotto la guida di un leader, di solito un giovane poco piùgrandedeglialtri.

La paranza dei bambini affronta anche il tema della mancanza di figure genitoriali. I genitori dei protagonisti sono assenti in gran parte del film e, nella maggior parte dei casi, sono autoritari e violenti, mentre i ragazzi crescono senza un'educazione morale, con il risultato di diventare figli indisciplinati di genitori che per loro sono più un problema che una soluzione. In qualche modo diventano simili a padri e madri dediti al crimine, accettandoquestostiledivitacomeunicasoluzionepossibile. Sebbene il film descriva realisticamente la situazione sociale di Napoli e i giovani che cercano fama ed esaltazione attraverso il crimine, cade spessonellatrappoladiidealizzarelavitadeigangster Iprotagonistisono mostrati in modo controverso, come persone che godono di potere e denaro, ma che rimangono intrappolate in un circolo vizioso che porta soloallamorteoall'arresto.Sonospessoritratticomeeroi,maallostesso tempovediamoleconseguenzedelleloroazioni,ovverolamorteelaperdita di amici e familiari. Impariamo che i giovani che si trovano nel vuoto lasciato da una società incapace di soddisfare le loro aspettative, cercano una redenzione, una presa di possesso di qualcosa; e il crimine è spesso l'unicomodoperraggiungerequestoobiettivo.

Il film si differenzia dai soliti film sulla criminalità organizzata, perché si concentra sull'esperienza degli adolescenti e sui loro problemi specifici. Laparanzadeibambini mostra come le condizioni socio-economiche e la disperazione di una città possano portare anche i giovani a commettere atticriminalinellasperanzadiunavitamigliore.

Èimportantenotarechecisonoancorapochericerchesulleconseguenze del coinvolgimento dei minori nella criminalità organizzata a Napoli, e gli studi condotti in altre regioni d'Italia spesso non tengono conto delle esperienze dei giovani del Sud Italia che sono direttamente colpiti dal coinvolgimentonellacamorra.

La storia dei giovani camorristi è un riflesso della disuguaglianza economica e sociale che affligge molte parti del mondo, dove gli adolescenti sono spesso costretti a cercare vie illegali per migliorare la propria situazione economica. Tuttavia, come mostra il film, la ricerca di potere e ricchezza attraverso la criminalità organizzata porta spesso a conseguenze tragiche e distruttive per le comunità coinvolte. È necessario uno sforzo collettivo per affrontare il problema complesso e radicato della criminalità organizzata nella società, lavorando per creare opportunità economiche e sociali per i giovani in modo che possano perseguire strade legali permigliorareleloroviteeillorofuturo.

Solo facendo così possiamo sperare di porre fine alla diffusione della criminalitàorganizzataeaiutarelecomunitàaprosperare.

Scelte obbligate di giovani senza futuro

di Raffaella Mazzacano, Marianna Della Gala

Erika D'Oro, Silvana Gagliardi

«L'apprendimentoèbidirezionale:apprendiamodall'ambienteel'ambienteapprendeevienemodificatodallenostreazioni.»

Albert Bandura

Come afferma lo psicologo canadese Albert Bandura, noi apprendiamo dall'ambiente, poiché il nostro patrimonio genetico determina solo in piccola parte ciò che siamo e ciò che saremo. Decisivo, al fine di definire la nostra identità, è l'ambiente in cui viviamo: infatti se prendessimo in considerazione due gemelli omozigoti e li ponessimo in due contesti completamentediversi,questicrescerebberoconuninsiemedicomportamentie valori legati alla condizione in cui vivono e inevitabilmente intraprenderebbero strade dissimili, nonostante il loro patrimonio genetico sia identico. Questo è il motivo per il quale molti giovani che crescono in ambienti poco serenitendono ad avvicinarsi sin da piccoliallacriminalità organizzata, poiché vedono in essa la strada più semplice che garantisce loro un futuro di ricchezza e rispetto. Questo tema così delicato viene affrontato nel libro La paranza dei bambini, in cui un gruppo di ragazzi che vivono familiarmente situazioni poco serene, per soddisfare i propri desideri si avvicinano pian piano alle organizzazioni criminali. A mettere in luce questo aspetto sono le righe in cui Saviano ci racconta che Nicolas e i suoi amici una sera si avvicinano ad un locale esclusivo e costoso e i bodyguard non permettono loro di entrare. Proprio per questo iniziano a vendere droga ed iniziano a guadagnare somme ingenti che garantiranno loro un tenore di vita pari alle loro ambizioni. Una volta raggiunto questo scopo, Nicolas e i suoi amici distolgono la loro attenzione dal denaro e diventano sempre più assetati di potere, decidendo così di procurarsi delle armi che utilizzano senza alcuno scrupolo. Le persone del quartiere quando vengono a conoscenza dei crimini commessi, li accettano quasi con tranquillità, perché conoscono i mandanti e le motivazioni e sanno che accontentando i criminali e lavorando per loro non hanno nulla da temere. Tale sistema corrisponde alla normalità per chi in questo tipo di ambiente ci è nato e ci vive da sempre, pertanto risulta complicato ribellarsiaquestoschemachefacomodoamolti,mentremagarièperaltriuna trappoladacuinonsiriescepiùaduscire.

Perciò bisogna stare attenti alle scelte che si compiono durante la vita, influenzate soprattutto dall'educazione che si riceve fin da bambini, ma anche da un altro elemento importantissimo: l'istruzione. La scarsa istruzione di molti di loro è un elemento determinante: i ragazzi protagonisti del libro di Saviano frequentano saltuariamente la scuola, passano le loro giornate in giro sui motorini o a divertirsi. La scuola, che non a caso è temuta dai malavitosi più dei tribunali, risulta fondamentale nella formazione dei ragazzi prima di tutto come persone, perché insegna loro a ragionare con la propria testa e li indirizza verso la strada giusta, che non sempre è quella più semplice e scontata. La cosa che fa più paura è che a causa dell'ignoranza i ragazzi cresciuti in contesti difficili tendono a glorificare i mafiosi più potenti e più temuti. I personaggi che ammirano non sono Leonardo Da Vinci, Isaac Newton o Giovanni Falcone, ma Al Capone, Totò Riina o Raffaele Cutolo, che sono stati individui tutt'altro che da elogiare.

Col passare del tempo, i protagonisti da adulti saranno a loro volta degli esempi per i bambini e i giovani che crescono nelle stesse condizioni, creando una sorta di catena infinita. Perciò è importante il ruolo di istituzioni quali la scuola e la famiglia, che devono educare i giovani in modo da contribuireamigliorarel'ambienteincuivivono.

La rete che intrappola i piccoli pesci di Emanuele Vicario

Mi chiamo Fabio (nome di fantasia), ho vent'anni e vivo a Napoli: quello che è capitato a me succede spesso, troppo spesso… Maancoranonimpariamochecertecosenondevonoaccadere…

A febbraio a Napoli non fa mai tanto freddo, eppure in quel pomeriggio umido dal mio respiro partivano enormi sbuffi di vapore che mi coprivano la faccia. Alle 17:00 era già buio pesto, la strada era impregnata come se avesse piovuto, eppure non era caduta nemmeno una goccia di pioggia fino ad allora. Il mio respiro mi riempiva il viso di condensa e rendevasemprepiùdifficiletornareacasa…Eraunmalinconicocalvario. Il silenzio era assordante, il mio quartiere non era mai stato così caotico prima di allora; è incredibile quanto il chiasso dei pensieri rimbombi nella mente quando intorno non si sente volare una mosca… Ero quasi a casa, quando i miei pensieri si interrompono per un tremolio, quasi un rumore di denti che sbattono per il freddo, come onde contro gli scogli. Nel buio riconobbi una piccola sagoma: esile, impaurita, stranamente non infreddolita. Era un bambino… Mi avvicinai per vedere come stesse: non mi sembravainottimasalute…

- “Nun te move… statte fermo addo staje!” disse rompendo il silenzio e bloccandomi con uno sguardo impietrito. Cercai di fargli capire che non avevanulladatemere,cheavreipotutodarglisupporto.

- “Si te muove te chiavo 'o curtiello 'nganna… si allucche te chiavo 'o curtiello 'nganna… si nun faje chello che haje fa' te chiavo nu curtiello 'nganna…” mi diceva minacciandomi con un coltellino svizzero: “Ramme tutto chellochetieneefuittenne!”

Sembrava agire più per paura che per convinzione, per questo ne approfittaiperfarglicapirechenonavevonulladadargli,senonilmiocappotto e qualche spicciolo… Era paura quella che gli si leggeva negli occhi, era solofintocoraggio…

- “Come ti chiami?” gli chiesi. Quasi balbettando mi rispose: “Mi… chiamm' Michael; ma p'i guagliune so Mich” Non era infreddolito, ero convintocheavessepaura…

Mi tolsi di dosso il giaccone e glielo offrii, mentre lui gettò il coltellino nel cassonetto accanto a lui. Quasi barcollante, mi permise di guardarlo in faccia: il suo occhio destro era tumefatto, fresco di un pugno ben assestato. Mi si strinse lo stomaco, non sapevo cosa dirgli, mi congelai a fissarlo, esattamente ad un metro dal suo volto stanco e ferito. Gli proposi di andare insieme alla parrocchia vicino casa, senza continuare la conversazione, perché ero sicuro che don Marco lo avrebbe accolto e avrebbe potuto indirizzarlo verso centri di volontariato pronti a dare al piccolo un tettoetuttiisupportinecessari.Ilsilenziononerapiùquellodiprima,era rotto dai suoi piedi che calpestavano l'asfalto con un ritmo incessante, come se si muovesse per inerzia, a causa della stanchezza. Lo affidai al sacerdote, e a salutarmi riuscì solo con un gesto ed inclinando il capo di qualchegrado,comeperringraziarmi.

Non riuscivo a dormire, non riuscivo a togliermi dalla mente la faccia sofferente di Mich, e il suo tremolio che spezzava la malinconica quiete di un pomeriggio d'inverno. Chi lo aveva picchiato? Perché?

Avevaigenitori?Sioccupavanodilui…?

Sono passati molti mesi da quel pomeriggio, e Michael non è più un teppistello, ma un bravissimo ragazzo che va a scuola come tanti, ma di speciale ha la gran dote di fare con il prossimo ciò che qualcuno ha fatto per lui. Mi ha scritto spesso, mi ringraziava, mi mostrava che aveva imparato a scrivere e che aveva il grande sogno di combattere la camorra, per la quale aveva confessato di dover svolgere quotidianamente i “lavoretti” che gli venivano affidati: si comincia con piccoli furti, per poi diventare uno spietato rapinatore…siparteconuntemperino,esiarrivaalkalashnikov…

A ridurlo in quello stato era il suo “boss”, un altro ragazzino poco più grande di lui, capace di farlo cadere nella rete semplicemente rega- landogli il pallone originale del campionato italiano, che lui tanto desiderava. È così che molti abboccano, con la promessa di coronare i sogni dei ragazzini: vestiti griffati, mini-moto, motorini, scarpe, videogame… Una volta “catturati”, i piccoli scagnozzi restano fedelial padrone per ottenere ricompense, e così vengono avviati in carrieremalavitose.

Sono fiero di Mich, ma sono giorni che non lo sento al telefono: forselagiustiziahachiestoilsuoaiuto!

(Qualchegiornodopo)

Mi ha chiamato don Marco: hanno sparato a Michael mentre cercava di aiutare dei piccoli ragazzini pronti per commettere lo sbaglio più grande della loro vita. Ad ucciderlo è stato proprio il boss che quellaseraloavevapestato…Ilbossadessoèall'IPM…

«Amunì»: per ricominciare a sognare

di Benedetta Bosco e Martina Santoro

Il 14 dicembre 1994 nasce Libera, l'associazione definita “Cartello di associazioni contro le mafie", fondata da don Luigi Ciotti, giàfondatoredelGruppoAbele,chesioccupadellalottaalledipendenzediqualsiasigenere. Libera rappresenta un “noi”, una rete di associazioni che opera contro le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e promuove la cultura della legalità, la giustizia sociale, la ricerca di verità, la tutela dei diritti, l'uguaglianza attraverso svariate iniziativechehannol'obiettivodisostenere,coinvolgereerieducare.

Quel “noi” prende le sembianze di tutti, perché le mafie e la corruzione sonounproblemasocialeeculturale,daaffrontareunendoleforze. L'operadiLiberavuoleriqualificareluoghiepersoneinunprogettodirigenerazione urbana e culturale, di formazione e reinserimento. Tutto questo partendo dai giovani coinvolti attivamente in contesti mafiosi e quindi inreaticommessiinquell'ambito.

Si parla di “giustizia riparativa” che prevede la partecipazione attiva della vittima, del colpevole e della stessa comunità, in modo che la pena non porti più esclusivamente alla limitazione della libertà personale, ma a rimediare al reato commesso. In Italia questa modalità viene attuata tramite la “messa alla prova”, una misura prevista per i minori dal DPR 448 del1988,estesanel2014anchealsistemapenaledegliadulti,seppurcon molti limiti. Ai minori che hanno commesso un reato viene offerta la possibilità di estinguerlo attraverso l'adesione a un progetto educativo che viene elaborato dai servizi minorili della giustizia e con la collaborazione dialtreassociazioni.

Uno dei progetti di Libera è “Amuní”, avviato nel 2011 in Sicilia e rivolto ai ragazzi dai sedici ai venti anni sottoposti a procedimento penale dall' Autorità giudiziaria minorile. “Amunì” è un'esortazione che in dialetto palermitano vuol dire “andiamo”, “diamoci una mossa”, un'incitazione a riprendereinmanolapropriavitaeilpropriodestino,aricominciare,dandosi nuovi obiettivi. È una spinta per i ragazzi a prendere coscienza di sé e cominciare un cammino di crescita, che può portarli a cancellare i loro debiti con la giustizia e soprattutto a costruirsi un futuro legale e pulito, comeogniragazzomerita.

Le attività di “Amunì” non sono pensate per essere svolte individualmente, ma in gruppi. I giovani partecipano a incontri settimanali in modo che ci sia un confronto tra ragazzi e ragazze che parlano gli stessi linguaggi e che hanno avuto esperienze simili. Anche gli operatori della giustizia minorile, incaricati dal tribunale di seguire i giovani durante il periodo di messa alla prova, sono presenti alle attività. Questo permette che si crei un rapporto diverso da quello esclusivamente istituzionale, un rapporto più diretto tra istituzioni e giovani, i quali cominciano a conoscere diver- samentel'adulto,afidarsidiluiequindiancheaconfidarsi.

L'attività di “Amunì”tocca quattro temiprincipali:la memoria,l'impegno, lacittadinanzaattiva,ilviaggiocomemomentodiconfronto.

Alcune delle esperienze con cui i ragazzi compiono questo percorso sono gli incontri con i familiari delle vittime della criminalità organizzata e le visite a luoghi simbolo delle stragi mafiose. Una delle esperienze più importanti è anche il viaggio del 21 Marzo in occasione della giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti delle mafie, che porta ragazzi di diverse città a vivere un'esperienza di condivisioneeformazioneresidenziale.

UnaltromomentofondamentaleèquelloneiCampidiImpegnoeFormazione sui beni confiscati, un progetto finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni sequestrati alle mafie, nonché allaformazionedeipartecipantisuitemidell'antimafiasocialeeallaconoscenzadeiterritoricoinvolti.

Queste esperienze costituiscono per tanti ragazzi un arricchimento del proprio percorso di riscatto dagli errori commessi e di emancipazione dai propri contesti socio/culturali di provenienza. Un ulteriore momento di reinserimento sociale è legato alle attività sportive, che hanno una finalitàeducativa.Sipraticasoprattuttoilcalcio,malepartitesigiocanosenza arbitro, si gioca solo per divertimento e chi commette un fallo deve “chiamarlo”,cioèammetteresubitodiaverlocommesso.

È un progetto impegnativo cha dà grandi soddisfazioni perché è in grado di far rinascere giovani autocondannati ad un destino di morte donando loro il coraggio di uscirne rinnovati. Questo è possibile perché Amunì non si ferma al pregiudizio, ma tratta i ragazzi tutti alla stessa maniera facendolisentireunicieuniticomeunagrandefamiglia.

L'associazione lascia ai giovani un bagaglio di esperienze e conoscenze che li aiuta a vedere senza filtri la realtà e farsene un'idea consapevole. I ragazzi imparano a tirare fuori sé stessi e le proprie ricchezze personali fino ad allora sepolte dagli errori e dai cattivi esempi e scoprono che ricominciareèsemprepossibile.

«Muschilli»: bambini nelle mani della malavita di Giuliana Coppolaro e Lucrezia De Figlio

In una realtà come la nostra a rischiare non sono gli adulti, bensì i bambini, i ragazzi, coloro che, perché minorenni, non corrono il pericolo di essere sbattuti dietro le sbarre. Ne fa cassa in particolare il Sud, dove ritroviamo queste gang di baby spacciatori,ordinariamentechiamati“muschilli”

In italiano sono i moscerini, esseri piccoli e fastidiosi, che a volte nemmeno si vedono e sono difficili da prendere: un'allegoria per alludere a bambini che si muovono da un posto all'altro, senza dare troppo nell'occhio. Il loro compito è quello di spacciare: molte volte lo fanno anche davanti agli occhi delle forze dell'ordine, approfittando proprio della loro età e del fatto che nessuno ha il sospetto che possano far parte di questo mondo delinquenziale. Il ruolo delle forze dell'ordine è cogliere l'errore di questi spacciatori per poterli incastrare e la leggerezza in cui comunemente essi incappano è quella delle conversazioni tra due interlocutori (spacciatore e acquirente) tramite chiamata telefonica. Qui entranoingiocoitutoridellalegge(carabinieri,polizia,finanza…),chetramite i loro mezzi di intercettazione riescono talvolta a bloccare i piani dellacriminalità.

Il primo a denunciare l'impiego di bambini nelle piazze di spaccio napoletane è stato il giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra il 22 settembre 1985: proprio lui, nel suo ultimo articolo comparso sul Mattino, aveva raccontato di una nonna che utilizzava il nipotino per vendere l'eroina nel mercato clandestino. L'espressione “muschilli” si deve a lui, che ha presentato le drammatiche condizioni dei baby-corrieri, che passanolegiornateaconfezionarebustineinsiemeconilorofamiliari,invece di frequentare la scuola. E a quasi quarant'anni da quell'articolo, le cose non sembrano essere cambiate, visto che ancora i bambini vengono tristemente utilizzati come corrieridelladroga, allamercé di madri camorriste, padri latitanti, nonni criminali, parenti tutti impiegati a vari livelli nei sistemidinarcotrafficomessiinpiedidallecoschemalavitose. Davvero poco quello che si è riusciti a fare in meno di quarant'anni per arginare una delle espressioni più forti del degrado che accompagna le attività delinquenziali “Fight for children's rights network” è un'associazione che si occupa di consulenza e formazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cittadinanza attiva e educazione digitale, da tempo impegnata contro il reclutamento di minori nella criminalità; il suo motto è «Combatti con noi per i diritti dell'infanzia». Vi aderiscono giuristi, educatori, ma anche studenti universitari, con il compito di edu- care, di organizzare incontri utili ad incentivare il dialogo e la conoscenza tra i ragazzi. I suoi campi di intervento vanno dall'educazione alla legalità alla creazione di laboratori per approfondire la conoscenza della criminalità.

Non è facile innanzitutto accettare l'esistenza di certe realtà: sembra assurdo,eppurebambinidisoli8anni,abituatiadassisterealconfezionamento di palline di cocaina in una catena di montaggio familiare in cui tutta la parentela è coinvolta, sembra non abbiano che l'amaro destino di andare ad infittire la densa nuvola di “muschilli” creata dalla malavita. Sono i bimbi a rinunciare ad andare al parco a giocare con i loro coetanei? Sonolorocherinuncianoallascuola,adunavitaserena,adun'ordinarietà piatta, ma legale? O forse hanno avuto l'infausto destino di nascere in realtà in cui l'indipendenza economica si costruisce solo a suon di trasgressione? Purtroppo, quando l'esempio familiare ha questa caratteristica, è difficile far comprendere a chi in quel contesto ci è nato che quello è un modo sbagliato di affrontare la vita, dal momento che è l'unico che gli è stato presentato: se si nasce in un nucleo familiare in cui tutti sono coinvoltinellacriminalità,diventadifficileribellarsi…

La sorpresa ancora più dolorosa è che, leggendo un dossier pubblicato dall'associazione “Da Sud”, il fenomeno dei “muschilli” è ancora in ascesa: dal 1984 ad oggi si è passati dall'individuazione di 578 giovani spacciatori a più di 5.000 nelle sole zone di Catania e Palermo. L'allarme riguarda tuttoilSudItalia,vedendocoinvoltenumeroseperiferiesiciliane,pugliesi e campane. Bambini che vengono addestrati a fuggire davanti alle forze dell'ordine, educati all'uso delle armi, abili allo spaccio ed alla riscossione delpizzo:nonsitrattasoltantodimanovalanza,madiunitinerarioformativo che ben presto li vedrà a capo delle bande, alle dipendenze delle qualiadessositrovano.Esonospietati,ricorronofacilmenteallaviolenza, usano le armi in modo molto più spregiudicato di un adulto, pronti a far fuoco anche per motivifutili.Non mancano i fermi,o lerequisizionidi piccoli o grandi quantitativi di stupefacenti: poca roba per quello che questi bambinifarannoqualchegiornopiùtardi…