4 minute read

Quando Parini si interroga sulle carceri

from ViaLibera n. 3

by LiceoRummo

di Rosa Cerbone

Come comportarsi dinanzi ad azioni immorali, al limite del delinquenziale, attuate dall'uomo? È giusta l'azione punitiva? Se lo fosse, quale valore avrebbe? Di protezione verso il nucleo sociale che ha subito il male, o di ravvedimento delle proprie azioni per chi ha praticato il male, o di entrambe? Se non lo fosse, quale sarebbe l'azione o le azioni alternative per perseguire entrambi gli obiettivi, di protezione sociale da un lato e di risanamento morale dall'altro?

Advertisement

Questi sono gli interrogativi che suscita la lettura dell'ode pariniana Il Bisogno, perplessità che nascono dall'analisi della posizione dell'Autore in merito ad un così delicato argomento che tocca diverse sfere, da quella morale a quella civile, a quella politica, e che si fondano sulla comune certezza per la quale gli obiettivi di cui sopra sono indiscutibilmentedaperseguireinuncontestosocialecivilizzato.

Resta la domanda se sia giusta o meno l'azione punitiva, se questa debba essere accompagnata da un'alternativa azione di recupero, o ancora se maggiore attenzione vada prestata a monte, indagando le cause in cui il male trova terreno fertile per radicarsi e crescere, per avviare qui azioni di prevenzione, sicuramente non facili, che presuppongano uno studio e un'analisi profonda a diversi livelli dell'animo umano, ma i cui risultati hanno maggiore probabilità di essere raggiunti rispettoaquellidiun'azionedirecuperoaposteriori,secondocuiilmale haplasmatogiàlamentedichilohacommesso.

Delinquenza: difficile dare una definizione completa e univoca, troppi dibattiti, troppe differenti visioni in merito... Fino a dove la colpa è del colpevole? Dove fini- sce la responsabilità dello Stato? Fino a dove si può parlare di punizione edovediaiuto?Qualestradavaintrapresa?Bisognapunire?Aiutare? Da tempo ormai si discute sul ruolo che il carcere debba avere: se punitivo o meno, una semplice gabbia per punire chi ha sbagliato traendone un annesso risultato di protezione verso la società, oppure se debba avere anche un valore “curativo”, intendendolo come un luogo di recupero dove cercare di far maturare una coscienza diversa in queste persone, facendole uscire con una versione migliore di loro, magari prima sololatente.

Sono domande che uno Stato dovrebbe porsi nei confronti dei cittadini, così come un genitore nei confronti del proprio figlio, un insegnante nei confronti dei suoi alunni; domande che non hanno una risposta univoca, ma che è d'obbligo porsi senza scadere in facili, sterili giudizi che non presupponganoun'analisiamonte.

L'essere umano delinque e giudica da quando è stato creato, come se il trasgredire facesse parte della sua natura, e da altrettanto tempo gli interrogativiinmeritovengonodiscussi.

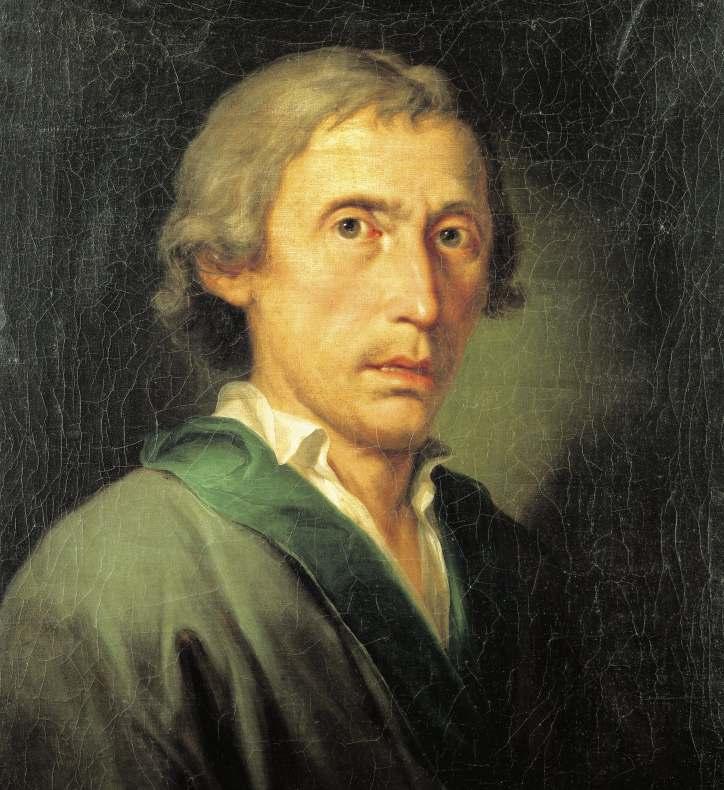

Visonodiversiesempinellaletteraturaitalianachetrattanoquestodelicato argomento: posizioni analoghe a quelle che Beccaria aveva già assuntoinDeidelittiedellepenevengonopresedaParininell'odeIlbisogno Parini è un illuminista moderato, un riformatore, si ribella a ciò che per lui c'è di marcio nella società, spesso attraverso una marcata ironia; egli ricerca la pubblica felicità, il miglioramento della vita sociale e contribuiscealbenecomune,scardinandopensierimalsani.Scriveodicivili, in alcune delle quali irride la figura del nobile, affronta il tema dell'ozio; si occupa di inquinamento, dei bambini, affronta temi molto vari, tutti accomunati dal suo forte interesse per la vita sociale. In quest'ode, in particolare, cerca di fornirci una sua visione in risposta a una delle domande di cui sopra: “prevenire i reati/delitti o punirli?”. Egli parla di ziale ci si rimane incastrati. La società è come un gomitolo di lana, prima si lascia che qualche filo si aggrovigli, poi si cerca di srotolarlo e non ci si riesce e allora si taglia... Ma non sarebbe meglio prevenire?

Più facile e sbrigativo tagliare, ma più efficace e rispettoso raggomitolare, ritrovare il bandolo, permettendo così di evitare di trovarsi davantiunanuovaformadimale,finoadallorasconosciutaallapersona, che dovrà fronteggiare un nuovo “bisogno” Lo Stato dovrebbe investire di più sull'educazione, sullo sport, sulla famiglia, e meno sul carcere, che, come afferma Beccaria e ripete Parini, non solo non fa nulla per prevenire, ma una volta che il delitto è stato commesso, diventaunluogoincuispessolesituazionidegenerano.

È questo “il bisogno” di cui parla Parini: egli tronca la convinzione che tutti i detenuti siano malati di un male interiore innato, certo del fatto chelecausesonosvariate,espessoadducibiliall'esterno.

In carcere molti ragazzi sono desiderosi di avere un futuro normale, sognano di uscire e di riprovare a vivere una vita diversa, sogno spesso infranto dalla realtà delle loro famiglie, inclini alla delinquenza, che hannoincastratoilororagazziinsituazionipiùgrandidiloro.

Si inciampa nell'errore per diversi motivi, ma quando si è adolescenti si è fragili, vulnerabili, in fondo ancora bambini, ingenui, in corpi quasi adulti,conresponsabilitàdatali.

A volte “il bisogno” agisce sull'istinto facendoci dimenticare che ormai non siamo più bambini, abbiamo responsabilità. Il bisogno è debolezza, ed è proprio su questa fragilità che la criminalità si sviluppa, è qui che trova terreno fertile: persone plagiabili, e lo Stato deve saperlo, perché chiunque abbia a cuore il bene di un nucleo sociale ha il dovere dievitarechelavulnerabilitàsitrasformiindelinquenza.

Mario Tagliani è un maestro che presta la sua opera all'interno di un carcere minorile. Autore di un breve libro che ha l'obiettivo di raccontare la sua esperienza lavorativa, illustra i timori e le difficoltà create dal contatto diretto con bambini e ragazzi cresciuti all'insegna di abitudini, valori, comportamenti lontani da quelli ordinariamente collocabili tra quelli socialmente accettabili.

Insegnare in un carcere minorile di Diego Laezza

Vittime di un processo mal funzionante, costretti per sopravvivere alla partecipazione ad attività illegali, trasformati in pedine su di un terreno minato costantemente da morte, lontanidaorizzontidifferenti,ignariditutto.

Rinchiusi all'interno di quattro mura grigie, cercano di creare i loro primi legami, raccontano le loro storie, vengono aiutati da coloro che hanno la funzione di “insegnare”, ma cosa significarealmente“insegnare”all'internodiunistitutominoriledidetenzione?

Il maestro risulta essere a tutti gli effetti un genitore, è un pilastro dietro cui tutti i bambini cercanodiripararsi,èunaguidachepianpianoaccendeall'internodiognisingoloindividuo la luce della ragione. E la prima difficoltà, apparentemente insormontabile, è far comprendere ai giovani detenuti che proprio gli insegnamenti che fin da piccoli hanno ricevuto dai lorogenitoricostituisconolaseriedierroridacuiessidovrannoviaviaallontanarsi.

Taglianiraccontalasuastoriaattraversodeinomi:Rosario,Omar,Karam,Sohel,Yon,Amir… Ragazzi tutti diversi fra loro, entrati in periodi differenti all'interno del “Ferrante Aporti” (l'istituto dove Mario Tagliani ha svolto la sua attività), appartenenti a paesi e culture di cui loro conoscono lo stretto necessario per far comprendere la loro insicurezza, derivante ovviamente anche sin dalla nascita da una mancanza di un sostegno, di qualcuno che dia lorolapossibilitàdistudiareesognareunfuturodiversodalloropresente.

L'insegnamento rivolto a questi ragazzi non si può certamente adeguare a dei programmi stabiliti, tutto deve essere stravolto minuto per minuto, bisogna catturare l'attenzione di ogni singolo elemento, lottare contro rabbia, dolore e disagio, sfruttare ogni attimo di pace percomporreunpezzettodipuzzlechediventeràunafontedisperanza.

«Iragazzicercanoforzaedenergia,scioltezzacomunicativa,euforiaevivacità»spessotutto ciò lo trovano attraverso l'assunzione di sostanze stupefacenti, a causa della mancanza di opportunità, che invece devono essere garantite all'interno dell'istituto, attraverso attività alternativeallostudio.

Il maestro da un momento all'altro diventa l'arbitro di una partita di calcio, di basket, insegnando le regole del gioco, abituando i ragazzi ad un sistema legislativo da rispettare per non essere puniti. Il maestro si trasforma in un regista, la classe in un palcoscenico, e i singoli studenti in attori: le emozioni represse finalmente fuoriescono dai singoli e si trasformanoinsorrisi.Ilmaestroascoltaconfermezzaedempatia,correggegliatteggiamentisbagliati,ponelebasi.

Nulla è scontato, il racconto di una fiaba può diventare interessante per loro, che non si sonomaisentitibambini.

«La pena deve diventare un diritto, e non solo una punizione»: si sbaglia, si comprende, si cerca di cambiare, ma poi si deve essere reinseriti all'interno di una società senza esser visti comedeicriminali,perchépoisirischiadisbagliarenuovamente...echissàsesiritorna.

L'errorenonèunicamentedeisingoli,maanchedichiamministra,dichiaumentalarepressione e diminuisce l'integrazione, di coloro i quali moltiplicano il numero di telecamere ma riduconol'assunzionedipersonaleutileafarconoscereairagazzicosasialanormalità.