„Dass sich alles irgendwie ändern wird, das war mir eigentlich schon klar.“ Guido Katol im Interview.

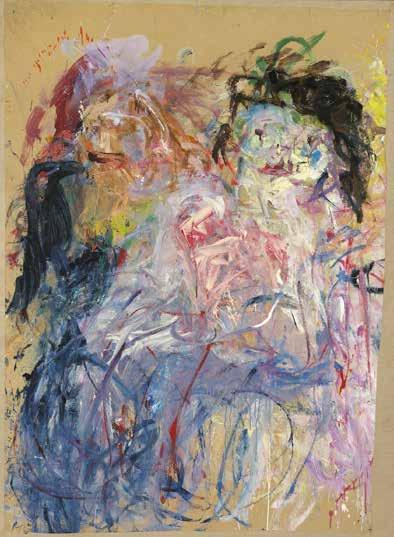

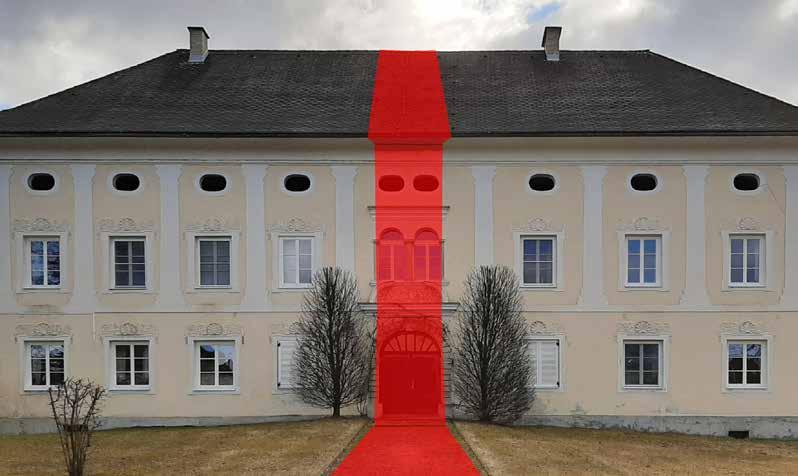

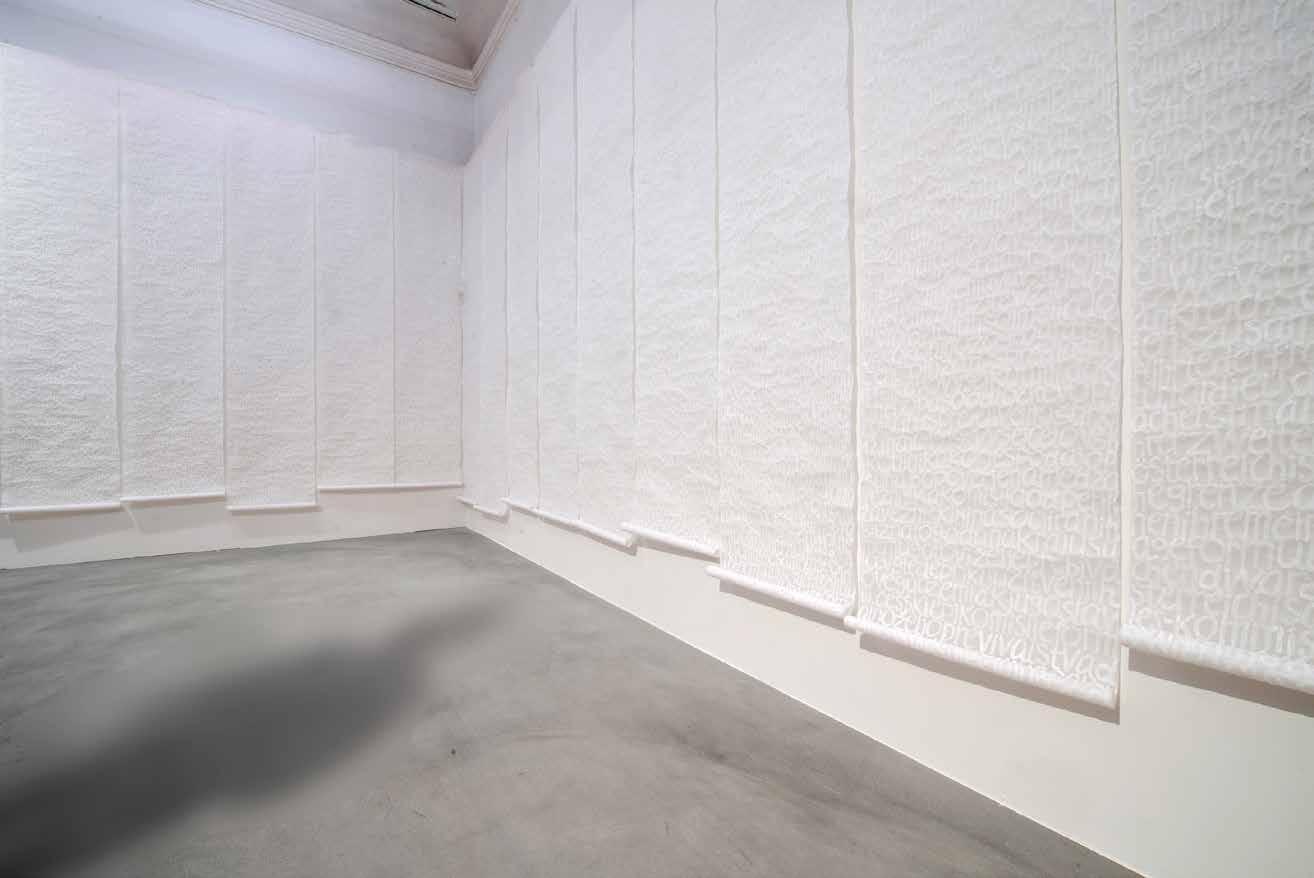

Guido Katol nimmt in seiner aktuellen Intervention im Rahmen des Landesprojekts „CARINTHIja 2020“ auf die 1938/39 im Klagenfurter Landhaus abgeschlagenen Fresken Anton Koligs Bezug, greift sie in zeitgemäßer Farben- und Formensprache auf und setzt somit einen Kristallisationspunkt der Kunstgeschichte in Kärnten in neues Licht. Foto: Ferdinand Neumüller

Du bist seit Anfang des Jahres hier im ehemaligen Lassnig-Atelier und mitten in der Arbeit – wie geht es dir, wie ist die aktuelle Situation? Ich wünschte mir, dass es bessergehen würde, leichter. Es schaut immer wieder vielversprechend aus, und am nächsten Tag ist dann wieder weniger da als zuvor. Kennst du das von deinen Arbeiten her, ist das typisch? Im Grunde genommen ja. Es ist auch hier so, wie es sonst ist. Also bis zum Termin wird es ja dann doch meistens etwas. Für den Betrachter, die Betrachterin ist schon sehr, sehr viel vorhanden. Womit kämpfst du? Ich hab’ meistens eine bestimmte Vorstellung, von der ich dann wieder weggehe, wenn ich merke, dass es nicht so funktioniert. Dann muss ich radikal ändern, etwas Neues aufmachen, dann muss es in eine andere Richtung weitergehen. Bei diesen Bildern ist halt die Frage, wie weit man sich wirklich entfernen kann vom Ausgangsbild oder den Ausgangsbildern. Das ist eine wichtige Frage in dem Zusammenhang, du arbeitest ja nach einer Vorlage. Ursprünglich war ich auch recht nahe dran und dann merke ich aber, wie es

36

DIE BRÜCKE Nr. 17 | Brückengeneration 5

auch sonst bei meinen Bildern ist, dass zum Teil wieder ganz andere Figuren kommen und das Bild anders zusammengestellt werden muss. Hier versuche ich, das zu unterdrücken, aber es gelingt mir immer weniger. Also wenn es meine Bilder sind, Bilder, die ich für mich so mache, dann ist es ja egal, dann ist es befreiend radikal zu ändern und dann gelingt das Bild auch meistens ganz gut. Was ist der spezielle Reiz dieses Projekts, warum hast du die Aufgabe angenommen? Zuerst einmal hab’ ich gedacht, dass es doch eine große Ehre ist, etwas Besonderes, weil mich auch Cornelius Kolig gefragt hat. Von Anfang an hab’ ich dann natürlich, wie bei allen anderen Bildern auch, Zweifel gehabt, ob sie so werden, wie ich es mir vorstelle, ob sie gut genug werden. Du setzt einen hohen Maßstab an dich selbst. Und dann geht es hier natürlich auch um den Anton Kolig, und ich schätze ihn sehr. Im Grunde mach’ ich das immer, dass ich mich mit anderen vergleiche, hier drängt sich der Vergleich halt noch mehr auf. Anton Kolig kommt mir auch so elegant vor. Die Qualität muss bei mir ja nicht nur die Malerei sein, denke ich, sondern dass ich mich auch in die Figuren reinversetzen kann, etwas draus mache.

Eines der schönsten Komplimente, die ich jemals gekriegt hab’, war vom Cornelius Kolig: Das hat sowas Magisches wie Rousseau, hat er gemeint. Bei Rousseau als Bezugspunkt täte ich mir allerdings leichter. Von den Farben her gefällt er mir sehr gut, aber als Zeichner ist er nicht so, dass man sich fürchten muss. Bei Anton Kolig ist das schon eher der Fall. Siehst du dich eigentlich in gewisser Weise dem Nötscher Kreis zugehörig? Ich denke, ich bin irgendwie „dazugewachsen“. Am Anfang hab’ ich die Nötscher Maler gar nicht gekannt und bin schon mit ihnen verglichen worden, da hat man Einflüsse gesehen. Und sicher gibt es Einflüsse. Es gibt immer wieder unterschiedliche Maler, an die ich denke, wenn ich arbeite und Anton Kolig kommt da auch immer wieder vor. Wenn du das Landhaus betrittst, so wie heute, das Gebäude im Allgemeinen, aber natürlich auch den Kolig-Saal im Besonderen, was hast du für ein Gefühl dabei, was geht dir durch den Kopf? Wenn ich so vorbeigehe, denke ich schon, dass man mit der Aufgabe wachsen kann, dass ich mich da steigern kann. Ich geh’ also manchmal mit einem guten Gefühl vorbei, auch mit Stolz, an anderen Tagen ist das Gefühl dann vielleicht nicht so gut, wenn einem gerade im Atelier nichts gelungen ist.