5 minute read

Tischgespräche und Wahlexperimente im Museum am Bach. Lukas Vejnik

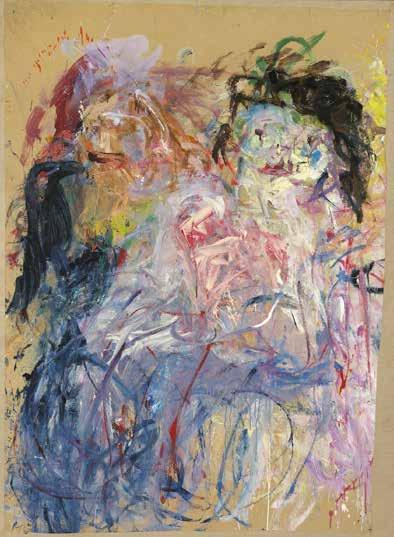

Zenita Komad: „Circle Experiment“ vulgo „One Goal“. Foto: Alex Samyi

Elliptische Tribünenreihen umringen das zusammengeschrumpfte Spielfeld, auf dem zehn – zu einem Kreis zusammen gestellte – Stühle auf ein Tor ausgerichtet sind. Das „Circle Experiment“ vulgo „One Goal“ von Zenita Komad gibt es in dieser Form bisher nur als Faserplattenmodell im Museum am Bach zu besichtigen. Die menschenleere Miniatur regt zum Nach denken über demokratische Kabinettstücke auf der grünen Wiese an und steht gleichzeitig stellvertretend für die beiden Grundpfeiler ihrer Unterkunftgeber*innen: Sammeln und Versammeln.

Advertisement

Zur Freiheit der Wahl. Hundert Jahre Volksabstimmung nimmt das Museum am Bach zum Anlass für einen kuratori schen Rundumschlag und lädt unter dem programmatischen Titel „Zur Freiheit der Wahl“ dreißig Zeitgenoss*innen aus Dänemark, Slowenien und Österreich in die Räumlichkeiten der ehemaligen Mühle in Lippitzbach ein. Der Bogen spannt sich von der Malerei über Vorstellungen im Kleinkino bis hin zur Kunst in der Schießbude; von sich selbst gießenden Zimmerpflanzen bis zum Baum, der kei ne Wahl hat. Historische Plebiszitposter, Postkarten und Flugblätter – zur Verfügung gestellt vom Komitee Lippitzbach – sorgen für die geschichtliche Grundie rung. Dabei geht es nicht darum, den Urnengang als Nonplusultra abzufeiern, sondern um ein Hinterfragen individueller und kollektiver Wahlfreiheit(en); und das mit allen Mitteln.

Während der Ausstellungszeit werden an sechs ausgewählten Samstagen ab elf Uhr prägnante Fragen am Runden Tisch im Museumscafé serviert. Im Fragenka talog findet sich sowohl Zeitloses wie Was tun? oder Woran glauben? als auch dem Zeitgeist Verpflichtetes wie Was begehren? oder Mit wem leben?. Widerspruchspotential verspricht ein Vormittag im Zeichen von Wem folgen?. Lockerer könnte es dagegen bei Wohin gehen? zugehen. Durch die einzelnen Vormittage begleiten Stefan Ebner vom TURBOtheater, Anita Gritsch und Regina Picker, Michael Stöckl, Ahmet Avkiran, Elsa Logar und Edith Payer, die auch das Museumsmagazin Weather Report redaktionell mitbetreut. Was Demokratie und Wetterlagen unter Umständen miteinander gemeinsam haben könnten, wird in der ersten Ausgabe thematisiert. Wenn Alex Samyi im Zuge der Landesausstellung, vom Dorf ausgehend, nach dem Verbleib von Freiheit, Gleichheit und Solidarität fragt, dann hat das allein schon deshalb seine Berechtigung, weil gerade auf dem Land ein politisches Bewusstsein

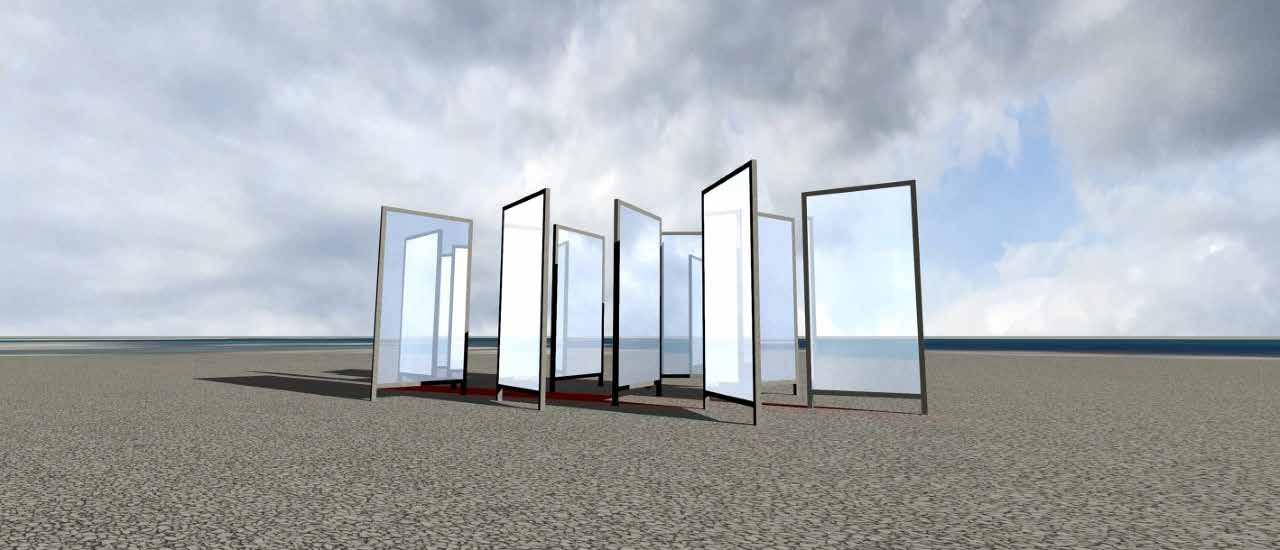

jenseits einer Wünsch-dir-wasMentalität bei Bürgerbeteiligungsprozessen dringend am Platz wäre. Kulturzentren und Bildungseinrichtungen haben laut Samyi das Potential, dazu weltweit einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Vorausgesetzt, das Publikum wird vom Konsumenten zum kritischen Koproduzenten. In Ruden fand diese Idee im richtungslosen Einrichtungsgegen stand zur wechselseitigen Konsultation ihre vorläufige Materialisierung. Offen für alle Altersschichten und mit der Möglichkeit zum Perspektivwechsel; einzig die Termine sind unverrückbar.

Schon Jean-Jacques Rousseau sah in festen und wiederkehrenden Versamm lungen, die durch nichts aufgehoben oder verschoben werden können und auch keiner eigenen Einberufung bedürfen, ein wichtiges Mittel zum Erhalt der Volkssouveränität. Die Verwirklichung dieser Utopie meinte Rousseau in Überlieferungen über wöchentliche bedingungslose Ver sammlungen im – vom Land aus regierten – antiken Rom gefunden zu haben. 2 Und heute? Für den Ruf nach einem allgemeinen Zurück-aufs-Land ist es wohl noch etwas zu früh; auch wenn gefühlt nahezu alles bereits aus der Distanz delegiert und bestellt werden kann. Genau an diesem Punkt verkehrt sich die scheinbare Freiheit unter den derzeitigen Bedingungen allzu leicht auf fatale Weise in ihr Gegenteil. Da sich die neuen Kommunikationstechnologien mit ihrer atomisierenden Wirkung zunehmend zu einem Hemmnis denn zu einem Segen für demokratische Gesellschaften entwickeln, braucht es vielleicht wieder mehr denn je konkrete überschaubare Vielfalt fördernde Versammlungsorte mit aufklärerischer Wirkung; ohne dabei breitbändige Anschlüsse ans Globale Dorf zu kappen. Ob das Leben auf dem Land in Zukunft eine Chance hat, hängt wesentlich davon ab, ob die zag haft anklingenden Signale zur Rettung der Dörfer gehört werden. Kunst kann dazu wichtige Impulse liefern und Fehlentwicklungen wie übermäßi gem Landschaftsverbrauch, dem Zwang zu ständiger Mobilität oder vermeintlich einfachen Lösungen für mehr Sicherheit auf Kosten der Freiheit einen Spiegel vorhalten. In diesem Sinne: Auf ins Museum am Bach. Am besten gemeinsam. ● Lukas Vejnik * 1988, aufgewachsen in Bad Eisenkappel/Železna Kapla, geht mit den Mitteln der Architektur aus der Architektur hinaus und stößt dabei auf verborgene Lebensräume und Alltagspraktiken. 1 Ist der Wahlspruch, den Alex Samyi den am Runden Tisch entwickelten Umgangsformen für den Runden Tisch im Museumscafé des mab vorangestellt hat. 2 vgl. Rousseau, Jean-Jacques: Vom Gesellschaftsvertrag. 13. Kapitel, Reclam 1977 kultur.tipp Zur Freiheit der Wahl 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Eröffnung: 9. Mai, 17 Uhr Laufzeit: bis 26. Oktober Museum am Bach, Ruden www.museumambach.com Runde Tische 23. Mai | 13. Juni | 11. Juli | 22. August | 19. September | 17. Oktober jeweils 11 Uhr schräg.lage Die Babica im Keller. Der Feuerwehrmann Motschilnig oder Motschiunig oder Metschnina oder so ist aus der Feuerwehr ausgetreten, weil das Feuerwehrhau s in Tinowitsch oder Tschachoritsch oder Tuderitsch oder so zweisprachig hätte beschriftet werden sollen. Das konnte M. mit seinem Gewissen nic ht vereinbaren. Das hat ihn an irgendwas erinnert. Er weiß aber nicht, an was. Der Unbewusste kann sich ja seiner Unbewusstheit leider nicht bewusst sein. Bevor M. aus der Feuerwehr ausgetreten ist, muss er irgendwann schon aus seiner Herkunft ausgetreten sein, aber das weiß er auch nicht. Vielleicht haben’s seine Eltern schon ge tan, damals, als das slowenische Wort mitunter noch lebensgefährlich war. Aber heute muss niemand mehr aus seiner Herkunft austreten. Es ist bei uns nicht mehr bedrohlich, eine bestimmte Sprache zu sprechen – im Gegenteil: Stets wird betont, wie vorteilhaft Mehrsprachigkeit ist. Bedrohlich ist vielmehr die Dummheit, die leider eine universale Sprache ist. Als der Kärntner Slowene Josef Marketz zum Bischof geweiht wurde, war die slowenische Sprac he selbst verständlicher Teil der Zeremonie. Erstaunlich viele im Dom beherrschten ohne Mühe slowenische Lieder und das „Oče naš“. Auch Anderssprachige bemühten sich redlich um ein paar verständliche Worte, als Zeichen der Wertschätzung. Anschließend, im Verpflegungszelt am Domplatz: eine gut 70-jährige Frau machte mit hochrotem Kopf ihrem Ärger Luft, was denn dieses Slowenisch in der Messe verloren habe. Denn wer nach England auswandere, müsse ja schließlich auch Englisch können. Ein geduldiger Herr erklärte ihr in aller Kürze den Sachverhalt: „Die Slowenen sind doch schon seit 1.000 Jahren hier. Die sind doch der zweite Flügel unserer Kärntner Lunge!“ Ein zweisprachiger Bischof. Eine zweisprachige Bachmann-Preisträgerin. Ein Kärntner Burgtheater-Direktor mit einem sloweni schen Haček im Namen. Ein Kärntner Nobelpreisträger, der in seiner Stockholmer Rede an das Slowenisch seiner Kindheit erinnerte. Braucht es noch mehr Hinweise auf den star ken zweiten Lungenflügel? Im Jubiläumsjahr 2020 wird es viele salbungsvolle Worte geben, viele Beschwörungen der Einheit, viel Weihrauch, viel Tracht, viel Brimborium. Die Zahl der Veranstaltungen wird erschöpfend sein. Bald schon werden viele stöhnen: „Was denn noch alles ...?“ Mir fiele noch einiges ein: Bildung? Aufklärung? Aufarbeitung? Der Blick in die eigene Familie? Trauer? Wut? Tränen? ● Christian Hölbling * 1972 in Bruck an der Mur, lebt in Schiefling am Wörthersee, Kabarettist, Kunstfigur Helfried, Rote-Nasen-Clowndoctor, Liedermacher.