8 minute read

Klimatipps

from Magazin Klima

by Uniola AG

F R Den G Rtner

Wer einen Garten hat, darf sich glücklich schätzen. Egal ob groß oder klein, ein Garten fordert den Gärtner als schöpferischen Gestalter eines Ökosystems und unterwirft ihn zugleich den Launen der Natur. Gärtnern macht also gleichzeitig glücklich und demütig.

Advertisement

Allerorts wächst die Lust am Gärtnern und selbst das kleinste Fleckchen Erde wird zu einem Stück vom Paradies, wenn wir es „unseren Garten“ nennen dürfen. Für alle Gärtner und solche, die es werden wollen, haben wir Tipps für einen noch „grüneren Daumen“.

Mikroklima

Wer das Mikroklima aktiv beeinflussen möchte, um wärmeliebende Pflanzen anzupflanzen, sollte erhöhte Beete aus Steinen anlegen, denn diese speichern Wärme und sind früher frostfrei. Ebenso erfolgreich ist es, empfindliche Pflanzen direkt an die Fassade zu pflanzen, um die Strahlungswärme der Hauswand zu nutzen.

D Nger

Wer seinen Garten nachhaltig pflegen möchte, verzichtet auf Kunstdünger. Dieser ist leichtfließend und wird durch Niederschläge schnell ins Grundwasser ausgewaschen. Damit steht er den Pflanzen nicht mehr zur Verfügung aber überdüngt gleichzeitig das Grundwasser, Bäche und Seen. Er ist nicht nur wegen der energieintensiven Herstellung tabu, sondern auch, weil er nicht zur Humusbildung und einem besseren Bodengefüge beiträgt. Besser ist es, die Mikroorganismen im Boden zu unterstützen. Diese machen die im Boden gespeicherten Nährstoffe für die Pflanzenwurzeln verfügbar, erhöhen den Humusgehalt und so auch die Bodenfruchtbarkeit. Der nachhaltige Gärtner setzt auf humusbildende Düngeralternativen wie Kompost, Hornspäne, Gesteinsmehl oder aktivierte Pflanzenkohle. Letztere wird unter Sauerstoffabschluss hergestellt, bindet Kohlendioxid abbaustabil im Boden und dient damit dem Klimaschutz.

Torf

Auf den Einsatz von Torf sollten Gärtner ganz verzichten, da Moore große Mengen an Kohlendioxid speichern, die mit jedem gestochenen Torfballen wieder frei werden. Der Torfeinsatz im Garten beschleunigt den Klimawandel. Torf darf ganz nachhaltig durch Kompost oder Torfersatzprodukte, hergestellt aus Holzfasern oder Schafwolle, ersetzt werden.

Handarbeit

Laubsauger haben ausgedient. Sie schaden dem Bodenleben, denn mit dem Laub werden zugleich darin lebende Kleintiere und Insekten abgesaugt sowie die obere Humusschicht abgetragen. Der Griff zu Besen, Harke oder Rechen schont nicht nur die Umwelt, sondern erspart auch den Gang ins Fitnessstudio.

Solarstrom

Wer seinen Garten in Szene setzen will, kann dies klimaneutral mit solarbetriebenen Springbrunnen oder Solarleuchten tun. Diese laden sich tagsüber auf und nutzen den gespeicherten Strom bis in die Nachtstunden. Wer an nachtaktive Insekten denkt, sollte die Beleuchtung dennoch nicht die ganze Nacht brennen lassen.

Kompostieren

Ein Komposthaufen verwertet Reste im Garten sinnvoll. Humus hilft dabei, die Bodenqualität zu verbessern. Er speichert Wasser und Nährstoffe für Pflanzen und verbessert deren Wachstum. Die Pflanzen wiederum speichern vermehrt Kohlendioxid in ihren Blättern. Im Herbst werden die Blätter wieder kompostiert. Es entsteht ein autarker Kreislauf, welcher Geld, Energie und somit auch Kohlendioxid einspart. So kann man auf Torf und andere Zusatzstoffe getrost verzichten.

Pflanzenwahl

Wichtig ist es, auf die richtige Pflanze am richtigen Standort zu setzen. Mischpflanzungen sind Monopflanzungen immer vorzuziehen. Regionale Pflanzen können sich oftmals besser an Boden- und vorherrschende Klimaverhältnisse anpassen und sind somit widerstandsfähiger und wüchsiger. Sie kommen in der Regel gut mit Wind, Bodenverhältnissen und Temperaturen vor Ort zurecht. Viele zertifizierte, ökologisch arbeitende Betriebe beraten gern und achten zudem darauf, Anbau und Vertrieb möglichst klimafreundlich zu gestalten.

Mischkultur

Nach dem Vorbild der Natur wachsen Gemüse, Kräuter und andere Pflanzen am besten gemeinsam. Sie schlüsseln sich die Nährstoffe auf, bringen Wasser aus tieferen Schichten hervor oder halten ungebetene Gäste wie Schädlinge in Schach. Eine gelungene Mischkultur spart Wasser, Arbeit und fördert ein gesundes Wachstum.

B Den

Gartenböden müssen meist keine schweren Lasten tragen und können daher auch unbefestigt bleiben. Kies anstelle von Betonplatten oder auch mal einen Rasenweg sind für wenig genutzte Wege eine ideale Wahl.

Gr Nd Ngung

Bedeckte Böden vermindern die Wasserverdunstung aus dem Boden, durchlüften verdichteten Boden, binden Nährstoffe, schützen vor Erosion und vor ungebetenen Wildkräutern. Es empfiehlt sich, eine Gründüngung zu säen, wenn offene Bodenflächen nicht genutzt werden oder eine Bodenverbesserung notwendig ist.

Bodenbearbeitung

Statt den Boden im Garten jährlich tief umzugraben, sollte man ihn nur oberflächlich lockern. Dann kann Regenwasser besser eindringen, steht den Pflanzenwurzeln zur Verfügung und läuft nicht oberflächlich ab. Zudem bleibt die wertvolle, krümelige Bodenstruktur erhalten.

Regenwasser

Der vorausschauende Gärtner sammelt Regenwasser während regenreicher Zeiten. Eine unterirdische Zisterne fasst einige Kubikmeter Wasser, die in regenarmen Zeiten zum Gießen genutzt werden können. Regenwasser kann auch in einem Teich gesammelt werden, der vielen Tieren und Insekten zugleich als Tränke oder Nahrungsquelle dient.

Teich

Ein Teich oder ein Sumpfbeet im Garten ist die perfekte Klimaanlage. Sumpfpflanzen und die Wasserfläche des Teiches verdunsten kontinuierlich Wasser. Diese Verdunstungskälte sorgt besonders nachts für eine angenehme Kühle.

Biodiversit T

Mit einer bunten Mischung standortangepasster Pflanzen ist man auch bei Trockenheit auf der sicheren Seite. Die Vielfalt der Arten macht es der Natur möglich, durch Versamung und neue Kreuzungen dauerhaft auf Umweltveränderungen zu reagieren. Eine hohe Artenvielfalt im Garten ist ein Garant für eine üppige und widerstandsfähige Pflanzengesellschaft.

H Gel

Einen flachen Garten anzulegen, war lange Zeit gängige Praxis. Jetzt muss umgedacht werden, denn ein leicht welliges Profil mit Hügeln und Senken schützt den Garten optimal vor Wind und der damit verbundenen Austrocknung und Erosion sowie vor Überschwemmung. Die Hügel leiten das Wasser in die Senken. Dort kann es sich sammeln und langsam versickern.

Planung

Hohe Bäume spenden Schatten und kühlen. Sträucher und kleine Gehölze nutzen den Raum darunter und kühlen ebenfalls die Umgebung. Stauden, Bodendecker und Wiesen profitieren von der schattigen Lage. Es entsteht eine fein aufeinander abgestimmte Pflanzengesellschaft. Nicht jeder Hobbygärtner hat das Wissen oder die Zeit, diese Auswahl zu treffen. Hier helfen Fachleute weiter. Sonderfragen werden gern beantwortet, z. B. welcher Baum die meiste Kühle bringt oder welcher die größte Kohlendioxid-Speicherfähigkeit aufweist.

Baumaterialien

Ein nahegelegener Steinbruch, Findlinge beim Nachbarn oder das Feld eines Bauern um die Ecke – es gibt viele Möglichkeiten, regionale Materialien ausfindig zu machen und im eigenen Garten zum Einsatz zu bringen. Das spart nicht nur Kosten, sondern auch Kohlendioxid für den Transport.

Secondhand

Der Trend geht zum Upcycling und es empfiehlt sich die Nachnutzung von Materialien vom Abbruch nebenan oder aus zweiter Hand. Wenn es doch mal neu sein muss, sollten die Materialien langlebig, aber auch nachhaltig produziert sowie recyclingfähig sein.

Selbstversorger

Es ist ein guter Anfang, regional zu kaufen. Dabei werden Transportwege eingespart und der regionale Anbau unterstützt. Noch besser ist es, auch saisonal zu kaufen, also Gemüse danach auszuwählen, ob es im unbeheizten Gewächshaus oder sogar im Freiland bei uns wächst. Optimal ist der Anbau im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Dann fallen Transport und Heizkosten weg. Frischer geht es nicht!

Motorbetrieb

Motorrasenmäher, Freischneider und Laubbläser machen nicht nur Lärm, sondern stoßen auch klimaaktive Gase aus. Eine bessere Alternative sind effiziente, akkubetriebene Geräte von guter Qualität. Sie halten lange und können auch mal geteilt werden.

Gartenabf Lle

In vielen Gärten wird Schnittgut verbrannt. Doch das Verbrennen setzt im Pflanzenmaterial gespeichertes Kohlendioxid frei. Viel besser und sinnvoller ist es, Schnittgut im Garten verrotten zu lassen, etwa als Totholzhaufen. So entstehen neue Lebensräume für Insekten und andere Tiere.

Invasive Neophyten Editorial

Wenn Pflanzen Schaden Anrichten

Sie tragen so klangvolle Namen wie Schokoladenwein, Kirschlorbeer, Henrys Geissblatt, Wasserhyazinthe, Sachalin-Staudenknöterich, Riesenbärenklau, Robinie, Sommerflieder, Hanfpalme, Columbusgras, Kopoubohne oder Kudzu. Man begegnet ihnen in Vorgärten, Parks und selbst im Wald. Sie alle scheinen sich hier heimisch und äußerst wohlzufühlen.

Doch der Schein trügt.

Oft steht Absicht dahinter, so wie etwa beim Staudenknöterich, denn diese Pflanze gilt als Wunderwaffe für den Biomasseanbau und wächst auch jenseits der Felder so dicht, dass sie alles überwuchert. Ein anderer Fall ist der Kirschlorbeer, der Fans bei den Hausbesitzern hat, die ihn als „immergrünen Heckentraum“ loben. Kirschlorbeer, auch Lorbeerkirsche genannt, stammt aus Südosteuropa. Als die Zierpflanze vor 100 Jahren eingeführt wurde, machte sie keine Probleme, denn ihre Triebe starben im Winter ab. Jetzt, wo es nicht mehr so kalt wird, kann sich die Pflanze in Wäldern ungebremst verbreiten. Natur- schützer beschreiben die Lorbeerkirsche als „hochgiftige, ökologische Pest“, denn nicht einmal Mikroben wagen sich an die giftigen Blätter heran.

Manchmal ist es schlicht auch einfach Unwissen, wenn etwa Gartenbesitzer Sommerflieder in der Hoffnung pflanzen, zur Insektenvielfalt beizutragen. Der vermeintlich viele Schmetterlinge anlockende Strauch veranlasst Schmetterlinge zwar zur Eiablage, die später geschlüpften Raupen können sich aber von den Blättern des Sommerflieders gar nicht ernähren und müssen schließlich elendig verhungern.

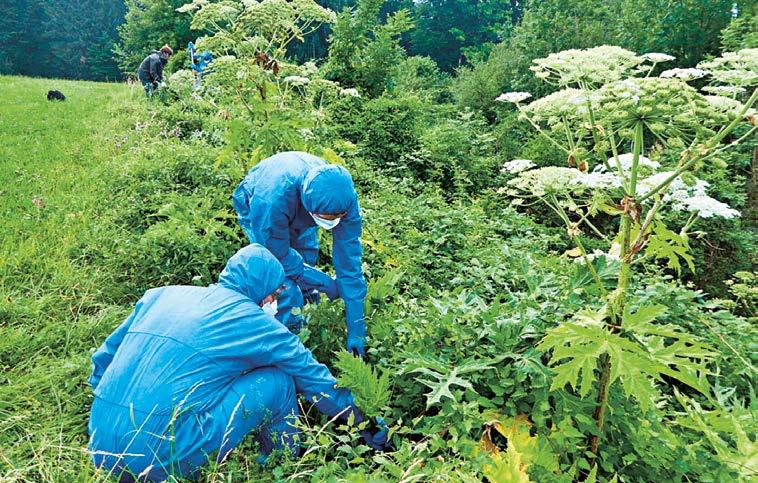

Abschneiden, ausgraben, einsammeln – im Kampf gegen die Ausbreitung der invasiven Neophyten kommen schweres Gerät, Spaten und Harke zum Einsatz.

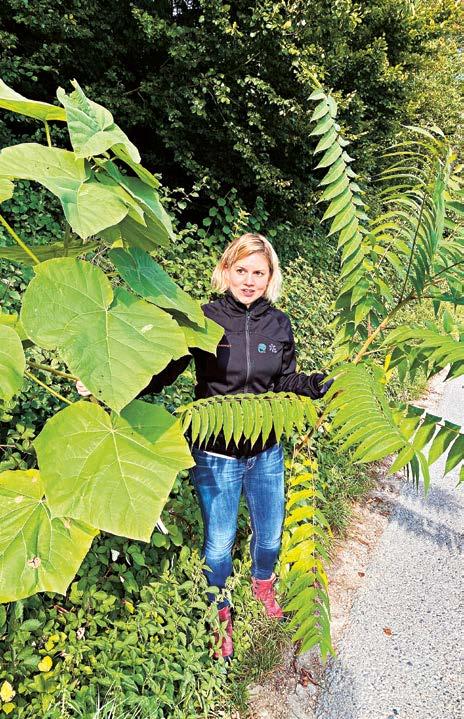

Dr. Bianca Saladin kennt die beste Methode, wie den ungeliebten Gewächsen beizukommen ist. Ihr Wissen teilt sie unermüdlich mit Gemeinden, Gartenbesitzern und allen Wirtschaftszweigen, die mit dem Ausbringen von Pflanzen befasst sind.

RIESENBÄRENKLAU

Die gebietsfremden Neophyten werden also immer dann zum Problem, wenn sie negative Auswirkungen entfalten. Ihr Schaden ist beträchtlich: Zum einen können sie die Biodiversität schädigen, indem sie heimische Arten verdrängen. Zum anderen schaden sie der Gesundheit von Menschen und Tieren, etwa durch ihre Giftstoffe. Und schließlich kann auch die Infrastruktur Schaden nehmen, weil ihre Wurzeln und Triebe Beton und Fundamente sprengen. Ist ein Neophyt als in- vasiv kategorisiert worden, sollte man ihn bekämpfen.

Wenn das der Fall ist, kommt Frau Dr. Bianca Saladin zum Einsatz. Ihre Arbeit ist so wichtig, weil der Schaden von Arten außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes weltweit als wichtige Ursache für den Verlust biologischer Vielfalt gilt, die durch den Klimawandel zusätzlich verstärkt wird. „Viele Menschen sind der Meinung, dass ein üppiges Pflanzenwachs-

KUDZU

HENRYS GEISSBLATT tum ein Zeichen für Biodiversität ist. Bei den invasiven Neophyten ist dieser Ansatz falsch, denn die dominanten Pflanzen breiten sich weltweit aus und verdrängen einheimische Arten. Dadurch sinkt in der Summe global die Artenvielfalt“, sagt die Expertin.

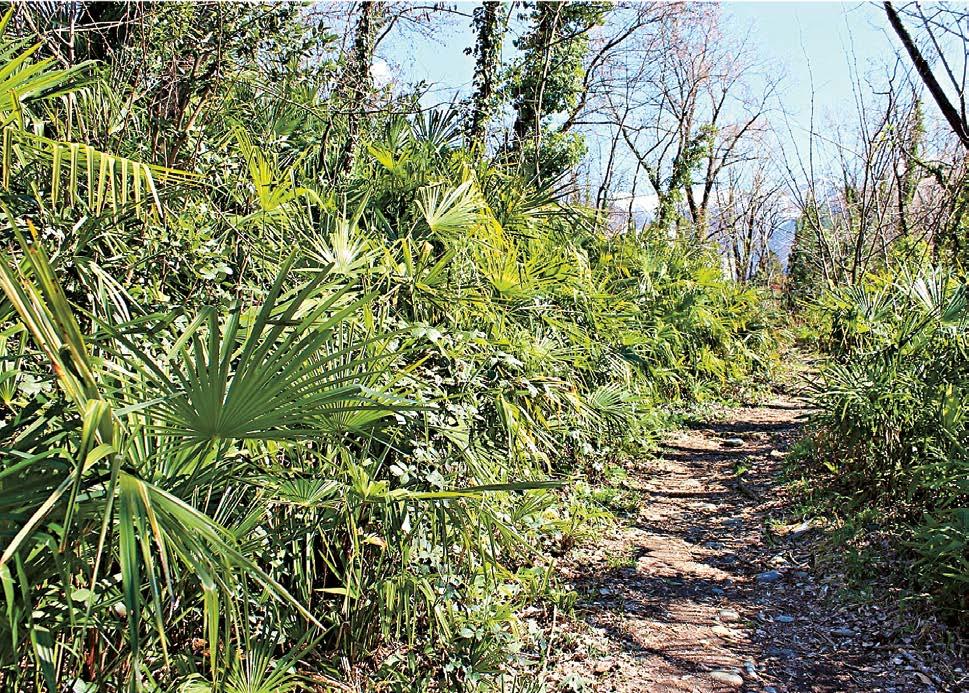

Ein invasiver Neophyt, den Dr. Bianca Saladin besonders im Auge behält, ist Kudzu oder auch die Kopoubohne genannt. Während die Pflanze in Asien von zahlreichen Insektenarten geliebt wird und ihnen als Nahrungsquelle dient, gibt es in Europa dafür weder Fressfeinde noch Schadorganismen. Ähnlich verhält es sich auch mit Henrys Geißblatt, einer immergrünen Kletterpflanze, die zwar schön blüht, gerne aber auch einheimische Wälder überwächst.

Invasive Neophyten kann niemand stoppen, außer der Mensch. „Wenn man invasive Neophyten nicht rechtzeitig und nachhaltig bekämpft, hat man keine Chance!“, weiß die Wissenschaftlerin aus Erfahrung.

Oftmals ist die Bekämpfung ein mehrjähriger Prozess, der keine Schluderei erlaubt. Erst wenn die letzten Wurzelaustriebe ausgegraben sind (Hanfpalme, Essigbaum, Kirschlorbeer) und der letzte Samen abgetragen wurde (Goldrute), hat man wieder Ruhe, und der heimische Bestand kann sich erholen. Bei besonders hartnäckigen Arten wie dem Riesenbärenklau dauert der Prozess bis zu vier Jahre und geht nur, wenn man dem ätzenden Strauch mit einem Schutzanzug zu Leibe rückt.

Bei so viel Aufwand freuen sich die Neophyten-Jäger natürlich über Hilfe. Regelmäßig rufen Naturschutzverbände und Gemeinden zu Säuberungsaktionen auf.

VERWILDERTE HANFPALMEN überwuchern ganze Wälder und Naturschutzgebiete im Tessin.

Jede helfende Hand – von Schulklassen bis Privatpersonen – ist da willkommen. Die beste Art, das Problem in den Griff zu bekommen, ist immer noch die Prävention. Wer das Wissen um die Gefahr hat, die von gebietsfremden Pflanzen ausgeht, kann sich ganz bewusst für eine einheimi- sche Pflanze entscheiden. Frau Dr. Bianca Saladin appelliert deswegen ganz besonders an alle Architekten und Landschaftsarchitekten, Landschaftsgärtner und Gartenbesitzer, sich gründlich zu überlegen, ob eine gebietsfremde Art wirklich zum Einsatz kommen muss.

Dr. Bianca Saladin wollte schon immer die Natur in ihrer Einzigartigkeit verstehen. Heute ist die promovierte Biologin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kanton Zürich. Sie arbeitet in der Sektion Biosicherheit im Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) und hilft Gemeinden und der „Grünen Branche“ im Management und in der Bekämpfung von invasiven Neophyten.

FLORETIA:

GÄRTNERN OHNE INVASIVE PFLANZEN:

PROBLEMPFLANZEN UND IHRE HEIMISCHEN ALTERNATIVEN

Norbert Griebl stellt 70 Gartenpflanzen vor, die entweder schon aus den Gärten entwischt sind und Schäden verursachen oder die das Zeug haben, zu einem Problem für unsere Natur zu werden. Ein Aufruf und Ratgeber an alle Gärtnerinnen und Gärtner, denen unsere biologische Vielfalt am Herzen liegt! Naturschutz beginnt im eigenen Garten.

Norbert Griebl, Haupt Verlag 2018 floretia.ch

Floretia ist eine digitale Ökologin, die Tipps für die passenden einheimischen Wildpflanzen, Samenmischungen und Strukturen für Garten oder Balkon hat. So einfach geht’s: Geben Sie Ihre Postleitzahl sowie ein paar Details zum Standort ein. Schon sehen Sie, mit welchen Wildpflanzen Sie die Biodiversität am besten fördern können. Sie erfahren auch gleich, wie man sie pflanzt und pflegt, welche Tiere von ihnen profitieren, und wo Sie Wildpflanzen und Saatgut aus Ihrer Region erhalten.

ESTER VONPLON cudesch da visitas

o. T. Castrisch, 2009 – 2011 analog Mittelformat

Hier ist ein Ausschnitt des Originalbildes der Künstlerin zu sehen.