4 minute read

WETZENDORFER PARK NÜRNBERG

from Magazin Klima

by Uniola AG

Projekt

Annika Sailer ist Gesellschafterin und Landschaftsarchitektin am Standort München. Im Projekt Wetzendorfer Park, einem Pilotprojekt der Stadt Nürnberg, haben es Annika Sailer und ihr Team mit Wasser in all seinen Daseinsformen zu tun, welches komplex gemanagt werden muss. Darüber hinaus kämpft sie seit 20 Jahren leidenschaftlich für ein Plus an Lebensqualität im urbanen Raum. Ihr Credo: Das Beste für die Stadtnatur im Einklang mit den Bedürfnissen ihrer Nutzerinnen und Nutzer aus jedem Projekt herausholen.

Advertisement

Wassersensible Stadtgestaltung ist die Profession von Annika Sailer. Im Dialog mit Stadtplanern, Bauherren und Kommunen leistet sie täglich Überzeugungsarbeit, um technische Neuerungen für eine ausgewogene, blau-grüne Infrastruktur in den Einsatz zu bringen.

Wasser Managen

Annika Sailer plädiert offen dafür, dass sinnvolles Wassermanagement das A und O jeder Stadtplanung sein muss, so wie auch im Neubaugebiet Wetzendorfer Park in Nürnberg. Gemeinsam mit dem Büro Björnsen Beratende Ingenieure, Speyer, arbeitet der Münchner Standort an der städtebaulichen Erschließung des 34,5 Hektar großen Planungsgebiets inklusive 15 Hektar Park und Grünverbindungen ins Wohngebiet. Die Ausgangslage im Wetzendorfer Park in Bezug auf das Wassermanagement ist dabei denkbar komplex: Einerseits gibt es am und im Boden zu viel Wasser, der Grundwasser- stand ist extrem hoch und Fließgewässer queren das Gebiet und führen saisonal Hochwasser; andererseits kommt es aufgrund des ariden, örtlichen Klimas zu nur wenig Regen, gleichzeitig ist aber die Luft im Sommer sehr schwül. Mit der Entwicklung des Wohngebietes muss zudem Wasser von den Grundstücken und der Erschließungsstraße an den Wetzendorfer Landgraben abgeleitet werden.

BLAU-GRÜNE INFRASTRUKTUR

Im Pilotprojekt kommen deshalb Baumrigolen als neue „blau-grüne Infrastruktur“ zum Einsatz. Begleitend zur Straße wird dafür im Wurzelbereich der Bäume eine Schicht aus grob gebrochenem Schotter eingebaut. In deren Porenvolumen sammelt sich das über die Baum- scheiben zugeleitete Niederschlagswasser. Bis zu einem definierten Stand wird das Wasser in dieser Schicht angestaut und so den Straßenbäumen in Trockenperioden verfügbar gemacht. Wasserreservoir und Regenwasserrückhalt funktionieren über kleine unterirdische Dämme, die rechtwinklig zum geneigten Straßenverlauf angelegt sind. So steht das Wasser den Baumwurzeln über einen längeren Zeitraum zur Verfügung. Neben einem optimalen Wachstum und einer hohen Vitalität der Bäume bewirkt die maximierte Verdunstung auch einen abkühlenden Effekt und fungiert als ökologische Klimaanlage mitten im Wohngebiet. Gleichzeitig dienen die Rigolen als zusätzliche Retentionskörper für Oberflächenwasser innerhalb der Bebauung.

WETZENDORFER PARK, NÜRNBERG Regenereignisse

Steigt das Wasser darüber hinaus, fließt es im Überlastfall in den Regenwasserkanal ab.

Naturnahe Landschaft

Zusätzlich zu den technischen Neuerungen überzeugt das Projekt durch eine besondere landschaftsarchitektonische Ästhetik in einer parkähnlichen, naturnahen, an das Wohngebiet angrenzenden Landschaft. Geplant sind die Re - naturierung eines Bachlaufs und die Verbindung zweier Biotope, die sensible Wahl von Bepflanzung, die eine ganzjährige Nutzung des Parks ermöglicht und auch im Winter durch immergrüne Gehölze vor scharfem Wind schützt, die Schaffung einer starken Topografie, die die gewünschte intensive oder extensive Nutzung steuert, die Schaffung neuer Habitatsstrukturen für schützenswerte Flora und Fauna und schließlich ein aus- gefeiltes Vegetationskonzept, welches auf Basis klimatischer Analysen Bepflanzungen so ausrichtet, dass kühlende Luftströme des nahen Reichswaldes weiterhin nachts in die Stadt einfließen können und tagsüber die hohe Luftfeuchtigkeit über die örtlichen Winde ausgeglichen wird. Rad- und Wanderwege, Spielplätze und Aufenthaltszonen runden das ganzheitliche Angebot ab.

MULTI-SPEZIES-ANSATZ

Auch wenn bis zur Eröffnung 2027 noch viel Arbeit zu tun ist, bleibt Annika Sailer optimistisch. Dank enger Abstimmungen mit den Bauherren und der Stadt kommen die landschaftsplanerischen Tätigkeiten gut voran. Selbst flächende - ckende, archäologische Grabungen auf den höher gelegenen bronzezeitlichen Siedlungsplätzen oder die Sichtung der seltenen Knoblauchkröte durch das Umweltamt werden das Projekt nicht aufhalten, denn immer findet die Landschaftsarchitektin Antworten auf die Problemstellungen. Was ihr hilft, ist der ganzheitliche Multi-Spezies-Ansatz ihres Büros. Geplant wird grundsätzlich biodivers – für Flora und Fauna und den Menschen. Die besondere Wertschätzung gegenüber dem Miteinander von Mensch und Natur spiegelt sich in allen Projekten des Büros wider. Sozial, ökologisch, wassersensibel und klimaresilient gilt als Prädikat selbstverständlich nicht nur für das Projekt Wetzendorfer Park.

„Das Projekt Wetzendorfer Park ist ein Pilotprojekt für die Stadt Nürnberg. Mit den Baumrigolen setzen wir bei der Neugestaltung des Parks auf eine Innovation, die einen wertvollen Beitrag für eine klimaangepasste, lebenswerte Stadt leisten kann und in Zukunft vermehrt im Stadtgebiet zum Einsatz kommen soll.“

Christian Vogel, Bürgermeister der Stadt Nürnberg und Erster Werkleiter des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg

SO BITTE NICHT! EIN OFFENER BRIEF

Liebe Hausbesitzer und Grundeigentümer, Liebe Architekten und Landschaftsarchitekten, Liebe Gartengestalter und Gärtner, dieser Brief ist ein Plädoyer an Ihr Gewissen. Sollten Sie einen Garten planen, der überwiegend aus Steinen und Kies besteht, möchte ich Ihnen davon abraten. Sollten Sie beim Blick aus dem Fenster feststellen, dass Sie so einen Schottergarten Ihr Eigen nennen, werden Sie aktiv. Der Handlungsauftrag: Weg mit dem Schotter!

Gerade im suburbanen und ländlichen Raum rund um neugebaute Einfamilienhäuser verstärkt sich ein Trend, der mir Angst macht. Gartenflächen rund ums Haus werden statt mit Blumen und Sträuchern mit Schotter und Kies „bepflanzt“. Der Trend zum Grau hat vor allem einen Grund: Bequemlichkeit. Schotterliebhaber preisen die Vorzüge ihrer zugeschütteten Gärten oftmals falsch mit Argumenten wie „pflegeleicht und kostengünstig“. Dem ist nicht so. Ganz im Gegenteil!

Wer einen Schottergarten anlegt, muss zunächst die Bodenoberfläche ausheben und mit einer Folie bedecken, die vor nachwachsendem Unkraut schützen soll. Unten Folie, oben Kies oder Schotter – was entsteht, ist eine versiegelte Fläche. Spätestens nach zwei bis fünf Jahren entwickeln die Steine Algen- oder Pflanzenaufwuchs, der im ungünstigsten Falle durch regelmäßige Reinigung oder Pestizide bekämpft wird. Das Fazit: Schotter- gärten kosten nicht nur bei der Anschaffung, sondern sind auch teuer in der Pflege. Zudem schädigen Pestizide Lebewesen. Zu den Lebewesen zählt auch der Mensch. Schotterfreunde sollten wissen, dass sich die Verschotterung auch nachteilig auf die Wohnumgebung auswirkt. In heißen Sommern strahlt die Sonne auf den Stein und heizt ihn gnadenlos auf. Weil dort keine Pflanzen wachsen, wird auch keine Verdunstungskühle produziert. Stattdessen verstärken sich Feinstaubbelastung und Straßenlärm und es ist heiß wie auf Asphalt. Selbst der obligatorische Riesenbonsai wird in Schottergärten förmlich gegrillt. Das Fazit auch hier: Schottergärten sind nachteilig fürs Mikroklima und für Flora und Fauna ein ökologischer Totalausfall.

Zu guter Letzt, liebe Schottergärtner, appelliere ich an Ihr ästhetisches Empfinden. Auch wenn sich über Geschmack bekanntlich nicht streiten lässt, gewinnen Schotter- gärten keinen Blumentopf! Nicht umsonst werden sie als „Gärten des Grauens“ bezeichnet. Das Grau in Grau bleibt monoton im Jahresverlauf. Die tote Fläche mutet trostlos an - ein wertvolles Stück Natur, vollgekippt mit Kies und Steinen.

Schottergärten abschaffen und verbieten ist deshalb die einzig richtige Schlussfolgerung! Immer mehr Kommunen stoppen bereits per Gesetz den Schotterunsinn als biodiversitäts- feindlich und nachteilig fürs Mikroklima.

Es ist an der Zeit für eine klare Botschaft: Weg mit dem Schotter! Machen Sie mit!

Es danken Ihnen das Klima und Ihre Evi Rothenbühler

Evi Rothenbühler ist studierte Geografin. Während ihres Studiums an der Universität Bern durfte die junge Wissenschaftlerin an einer Studie der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz zu Schottergärten mitwirken. Ihre Arbeit ist ein Plädoyer gegen die Verschotterung der Vorgärten.

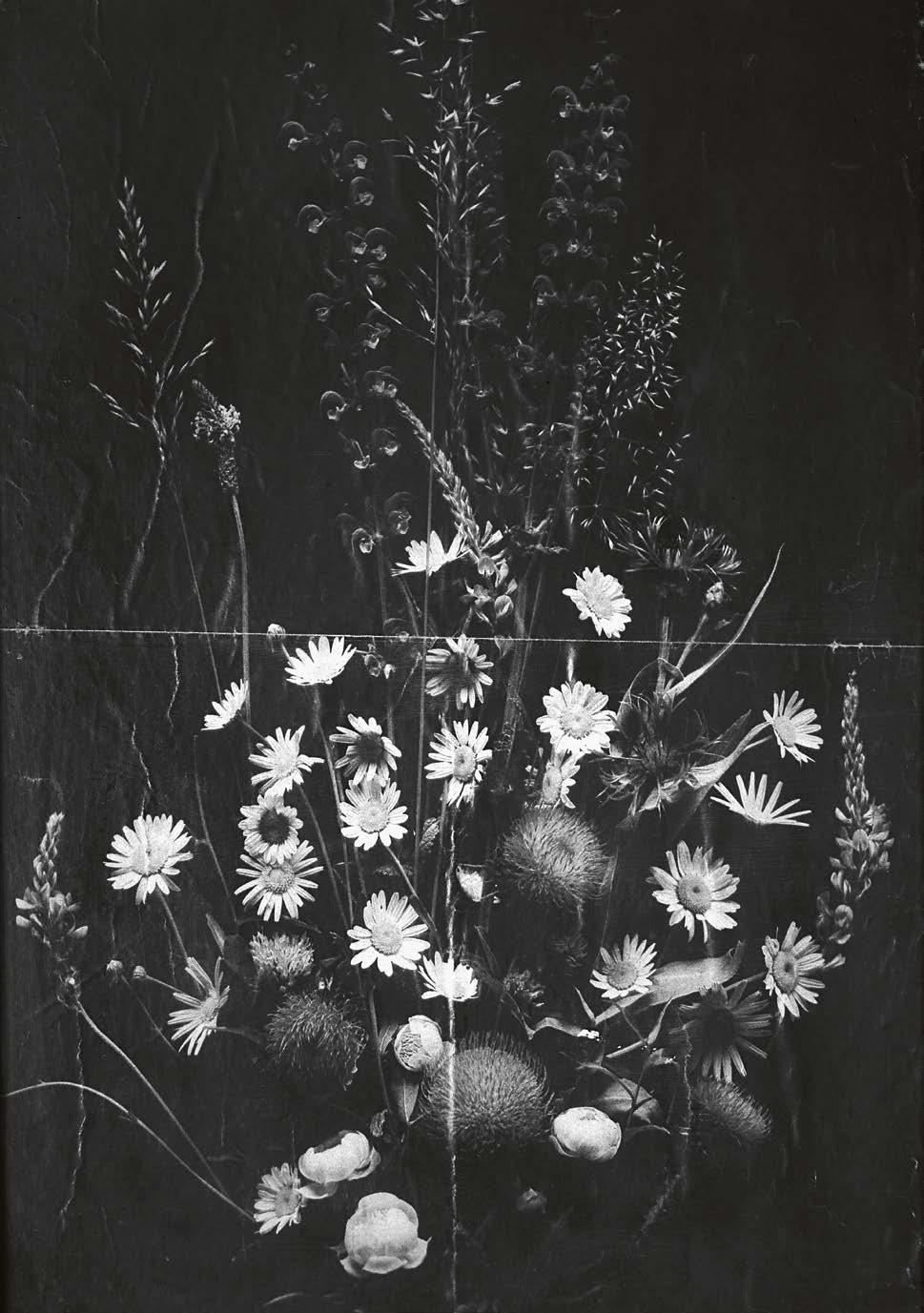

ESTER VONPLON cudesch da visitas

o. T. Castrisch, 2009 – 2011 analog s/w Großformat

Hier wurde das Originalbild der Künstlerin dupliziert und auf der rechten Seite gespiegelt.