6 minute read

Im Zweifel für den Baum

from Magazin Klima

by Uniola AG

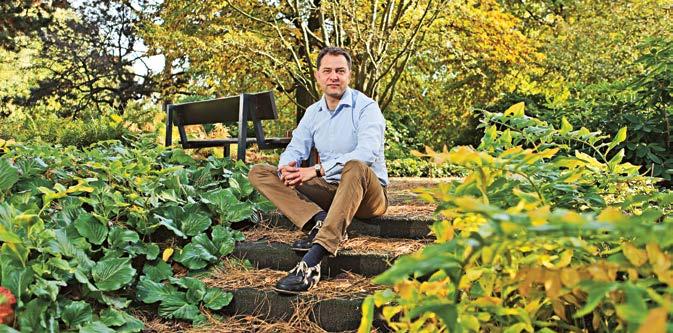

Prof. Mark Krieger unterrichtet als Professor für Pflanzenverwendung an der Fachhochschule der Ostschweiz, OST, den Studiengang Landschaftsarchitektur.

Darüber hinaus ist der studierte Landschaftsarchitekt und Gärtner mit seinem Hamburger Unternehmen

Advertisement

Mark Krieger Pflanzungen europaweit bei der Konzeption und Umsetzung von Landschaftsarchitekturprojekten tätig.

Für die Gemeinde Rapperswil-Jona erstellten

Prof. Mark Krieger und sein Team ein Alleen- und Baumkonzept, welches aufbauend auf ein Grün- und Freiraumkonzept der Landschaftsarchitekten der Uniola AG das Fundament für die grüne Zukunft der schweizerischen Gemeinde am Zürichsee legen soll.

Bevor das Interview mit Prof. Mark Krieger in seinem Büro an der Fachhochschule in Rapperswil starten kann, muss er erst einmal das Fenster schließen. Vor dem Gebäude wird ein Baum mit schwerem Gerät geschnitten. So fiel der Einstieg in das Gespräch leicht. Wir waren sofort mitten im Thema.

Prof. Krieger, warum schneiden wir Bäume?

In der freien Natur kann ein Baum, der ein Ungleichgewicht entwickelt, weil er etwa durch Blitzschlag oder Schädlinge angeschlagen ist, über kurz oder lang absterben. Die Natur entledigt sich der Individuen, die sich den Umweltbedingungen nicht gut anpassen können. Dies entspricht dem natürlichen Kreislauf unserer Ökosysteme. Wir Menschen dagegen formen die Natur ganz bewusst nach unseren Vorstellungen. Wir schneiden die Bäume und bringen sie dadurch ins Ungleichgewicht. Wenn wir aktiv in das Baumwachstum eingreifen, müssen wir uns fortlaufend weiter um sie kümmern. Der Baum vor meinem Fenster wird zurückgeschnitten, damit er gut in die Zukunft gehen kann.

Ist das Verhältnis „Mensch – Natur“ ein gutes?

Einerseits ist es so, dass der moderne Mensch eine unendliche Sehnsucht nach der Natur verspürt. Dann geht er raus und freut sich wie verrückt über die Bäume. Das gilt andererseits aber nur so lange, wie der Baum nicht vor der eigenen Haustür steht und als tropfende Linde das Auto verklebt. Oder nehmen wir die Immobilienbesitzer: In der Schweiz haben wir überall See- oder Bergblick, eventuell sogar aus dem Klofenster. Da darf natürlich kein Baum davorstehen, der das Panorama versperrt. Im Sommer muss dann das Haus durch ein elektrisches Gerät gekühlt werden, weil man sonst über 40 °C in der Wohnung hätte. Fazit: Alle wollen zwar eine grüne Umgebung, aber vor dem eigenen Fenster muss der Baum weg. Das finde ich zwiespältig und befremdlich.

Warum ist das so?

Unsere Zeit auf dieser Welt ist kurz. Vor allem im Vergleich mit Bäumen, die über 1.000 Jahre alt werden können, planen wir Menschen nur in Zeiträumen von 30 bis 70 Jahren. In unserer kurzen Lebenszeit wollen wir dann die Welt beherrschen und nach unseren Vorstellungen formen. Die Konsequenz ist katastrophal: Unser Egoismus hat dazu geführt, dass wir zwei Drittel aller Lebewesen, die auf unserer Erde leben, in den letzten 50 Jahren vernichtet haben.

Können Landschaftsarchitekten mit ihrer Arbeit einen positiven Einfluss auf das Klima und die Zukunft nehmen?

Definitiv, ja!

Aber: Landschaftsarchitekten dürfen nicht als romantische grüne Spinner auftreten. Wir brauchen schlagende Argumente gegenüber den Entscheidern in Politik und Wirtschaft. Zu oft glauben wir Landschaftsarchitekten, dass alle das Gute wollen, aber das stimmt nur zum Teil. Bei vielen Menschen siegt der Egoismus. Politiker haben die nächste Wahl im Blick. Die Wirtschaft lenkt die Rendite. Dem müssen wir selbstbewusst entgegnen: Durchgrünte Immobilien und Städte sind wertsteigernd und haben positive Auswirkungen auf die Gesundheit.

Ein Beispiel: An Häuserfassaden misst man bei Sonneneinstrahlung im Hochsommer 65 °C. Durch Überhitzung sterben nachweislich Menschen. Allein im Hitzesommer 2003 waren das europaweit über 70.000.

Fakt ist: Die Konzepte von Landschaftsarchitekten sind jetzt und in Zukunft essenziell für die Gesundheit und Lebensqualität in unserer Gesellschaft.

Sollen wir nun überall Bäume pflanzen?

Nein, denn Bäume auf Teufel komm raus überall zu pflanzen, ist vor allem in der Stadt nicht richtig! Dann kommt es gegebenenfalls auch zu negativen Einflüssen durch Baumpflanzungen. In den Orten rund um den Zürichsee zum Beispiel, wie auch hier in Rapperswil, gibt es Frischluftkorridore, die kühlere Seeluft über Nacht in die umgebenden Orte leiten. Wenn man da alles bepflanzt, kommt dieser wichtige Kühleffekt nicht mehr an. Richtig ist es aber, in einer Region oder Stadt klimabeeinflussende Faktoren zu sammeln und um ein besseres klimatisches Gefüge zu ringen. Weder Baumpflanzungen, Dach- oder Fassadenbegrünungen noch offene Plätze und Parkanlagen alleine helfen, eine Stadt nachhaltig abzukühlen. Nur eine Kombination aller Maßnahmen wird den gewünschten Effekt bringen. Wichtig ist jedoch, dass Baumpflanzungen augenscheinlich und sofort wirksam sind.

Was ist denn die richtige Strategie bei Baumpflanzungen?

Früher prägten in vielen Städten repräsentative Alleen mit großen Bäumen die Straßen. Dafür wurden die Wildformen heimischer Bäume gepflanzt, die in der Krone besonders breit wuchsen. Die Straße war Promenade. Es galt, sich dort zu zeigen und gesehen zu werden. Man denke nur an die Las Ramblas in Barcelona oder an Unter den Linden in Berlin. Auch in der Forstwirtschaft wurden Baumarten gepflanzt, die besonders schnell nachwuchsen. Stark nachgefragtes Bauholz galt als Cash Cow für die Forstwirtschaft.

Heute wird immer noch überall gefordert, wir sollen heimische Bäume pflanzen. Nun ist es aber so, dass wir kein heimisches Klima mehr haben. Heimische Arten wie Fichten, Buchen, Hainbuchen trocknen großflächig weg und gehen ein. Besonders deutlich sieht man das bei historischen Gartenanlagen. Da sterben uralte Bäume, weil sie die klimatischen Anpassungen nicht mehr hinbekommen. Da kommen Probleme auf uns zu, die wir lösen müssen.

Was meinen Sie, ist die Lösung dafür?

Es gibt eine ganz einfache Lösung: Wie ein Gärtner denken! Ein Gärtner pflanzt nie nur eine Pflanze. Er hat immer mehrere Eisen im Feuer, denn wenn er alles auf nur eine Karte setzt und Schädlinge kommen oder das Wasser wegbleibt, dann ist der Gärtner pleite. Auch wir müssen uns bei all unseren Pflanzungen breit aufstellen. Es gilt aus einer Vielzahl von 200 bis 300 möglichen Baumarten zu wählen und auch neue und exotische Arten zu pflanzen, die anpassungsfähiger sind. Es gibt auch nicht den einen Baum für überall. Es kommt immer auf die richtige Auswahl an. Deswegen erstelle ich Konzepte, in denen wir keine einzelnen Bäume vorschlagen, sondern immer Listen von Bäumen, die sich in ihrer Schattenwirkung, der Blattform, der Wuchsform ähneln. Diese Gruppierungen helfen bei neuen Baumkrankheiten wie dem Ulmen- oder Eschensterben, da wir dann auf andere Bäume der Liste ausweichen können. Die Suche nach dem einen „Klimabaum“ ist vergebens. Das Erfolgskonzept heißt Resilienz.

Warum sind gerade in der Stadt die Bäume so anfällig?

Die Baumbestände in Städten sind deshalb so anfällig, weil wir ihnen zu wenig Platz zum Wachsen geben. Das gilt nicht nur für den Platz über der Erde, sondern vor allem für den Platz im Boden und wie Bäume gepflanzt werden. Es geht um Richtlinien und Grenzabstände, um Bodenqualität und wie viel Beton im Boden das

Wurzelwachstum beschränkt. Sind wir doch mal ehrlich, letztendlich ist ein Glasfaserkabel im Boden mehr wert als eine Baumwurzel. Doch die Wurzeln sind das, was den Baum gesund hält. Die Kraft und das Gedächtnis des Baumes stecken im Boden. Selbst ein gefällter Baum kann am Stamm wieder austreiben. Auch über der Erde ist ein Baum ständigem Stress ausgesetzt. Durch Chemikalien, Abgase, Müll und Hundeurin beeinträchtigen wir seinen Lebensraum. Auch hier geht es wieder um widerstreitende Interessen. Ich denke, wir wollen unseren Lebensraum nicht bedingungslos mit den Bäumen teilen.

Was hat Sie zum Klimakämpfer gemacht?

Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der in den 80er-Jahren das große Waldsterben in Bayern auftrat. Das hat mich persönlich bedroht. Deswegen bin ich als Landschaftsarchitekt in der Pflanzenverwendung gelandet und möchte Lösungen entwickeln, mit denen wir positiv in die Zukunft gehen können. Eine kleine Anekdote am Rande: In meiner Familie gibt es Verweise auf einen Vorfahren, der königlicher Oberforstrat von Mittelfranken war und bereits vor 1900 Baumzusammenstellungen für Wälder vorgeschlagen und robuste Mischwälder propagiert hat. Es liegt also auch in meinen Wurzeln, dass ich Bäume lesen kann und ein Naturfreund bin.

Was kann jeder einzelne von uns tun, um zu mehr Grün beizutragen?

Ich empfehle Guerilla Gardening. Unser Campus hat jetzt schon zwölf Bäume mehr als zu der Zeit, als ich angefangen habe. Man kann auch professionell Bäume spenden. Ein Vorbild wäre Josef Beuys, der 1982 während der documenta 7 der Stadtverwaltung Kassel 7000 Eichen stiftete und die Aktion „Stadtverwaldung“ betitelte.

Städte wie Hamburg bieten heute interaktive Plattformen an, auf denen man Wunschbäume wählen kann, die dann professionell gepflanzt und gepflegt werden. Um in den Kontakt mit der Natur zu kommen, hilft es auch, selbst Hand anzulegen, zum Beispiel, indem man mit den Kindern Bäume gießen geht oder bei Aufforstungsprojekten hilft. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist zudem eine Natur- und Umweltbildung der Schlüssel zu mehr Engagement. Schließlich gibt es für Mutige auch noch die politische Kommunikation. Schablonen mit der Frage „Warum ist hier kein Baum?“ können als gesprühte Botschaften eine aktive Auseinandersetzung mit dem fehlenden Grün im städtischen Raum fördern.

Was wird die Zukunft bringen, Prof. Krieger?

Meine Sorge ist, dass vieles so bleibt, wie es ist. Die Frage ist, ob wir Veränderungen wirklich wollen, und ich glaube, viele wollen das überhaupt nicht. Denn schon heute kostet die Beschäftigung mit dem kleinen Elektrogerät, unserem Smartphone, bis zu sieben Stunden am Tag. Da muss dann keiner mehr rausschauen und die Leute ärgern sich nur, wenn sie keinen Strom und kein WLAN haben. Dann laufen sie Amok. Aber wenn draußen der gesamte Balkon vertrocknet, dann ist das kein Problem. Neulich bekam ich einen Anruf und der Anrufer forderte: „Wir möchten was Grünes, aber es darf kaum Pflege kosten.“ Daraufhin habe ich zum ersten Mal im Leben gesagt: „Da haben Sie sich verwählt.“

Pflanzungen sind ein Kulturgut. Wenn ich mich entscheiden kann, dann im Zweifel für den Baum!