4 minute read

WEITER GEDACHT

from Magazin Klima

by Uniola AG

DIE DREI-PUNKTESTRATEGIE FÜR

KLIMAANGEPASSTE GEMEINDEN

Advertisement

MEHR GRÜN, WENIGER

GRAU: KLIMAANGEPASSTE UND HOCHWERTIG GESTALTETE AUSSENRÄUME

Wie sieht ein Siedlungsraum aus, der auch mit fortschreitender Klimaveränderung eine hohe Wohn- und Lebensqualität bietet, und welchen Beitrag kann die Landschaftsarchitektur dazu leisten? 1.

Eine Überhitzung des Siedlungsraums entsteht vor allem durch einen hohen Versiegelungsgrad, wenig Vegetation und den Einsatz von wärmespeichernden Materialien, beispielsweise dunklem Asphalt. Sicherlich denkt man dabei zuerst an Zentren, Gewerbe- und Industriegebiete. Doch auch in Wohngebieten ist ein Trend zu weniger „Grün“ und mehr „Grau“ zu erkennen. In vielen Vorzonen sind Bäume zusätzlichen Parkplätzen gewichen und anstelle von Hecken rahmen Steinwände die Gärten der Wohnsiedlungen. In der Region Obersee wurde in einem ersten Schritt der gesamte Siedlungsraum analysiert und in Siedlungstypen eingeteilt. Eine Karte zeigt, welche Maßnahmen in den jeweiligen Siedlungsgebieten besonders sinnvoll sind. Folgende Maßnahmenprinzipien kommen zum Einsatz:

— Weg mit dem Asphalt: Entsiegelung bringt Kühle Um eine Überhitzung des Siedlungsraums zu vermeiden, ist auf einen hohen Anteil von unversiegelten Flächen zu achten. Jede nicht versiegelte Fläche kann Wasser aufnehmen und durch Verdunstung wieder abgeben. Dadurch entsteht ein kühlender Effekt, der mit der verdunstenden Wassermenge zunimmt. Besonders geeignet sind deshalb Retentionsflächen und offene Vegetationsbereiche. Selbst eine gekieste Fläche kann noch Wasser verdunsten und zur Kühlung beitragen. Wo immer möglich sollten Flächen entsiegelt werden. Das können beispielsweise Schulanlagen, Parkplätze, Hinterhöfe oder auch Straßenräume sein.

— Her mit dem Grün: Bäume sind natürliche Klimaanlagen Verdichtete Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen lassen sich durch einen hohen Grünanteil als angenehme Außenräume mit Aufenthalts- und Bewegungsqualität gestalten. Gehölze liefern nicht nur einen kühlenden Schatten, durch Transpiration über die Blätter können sie zusätzlich Verdunstungskälte erzeugen. Dadurch erreicht ein ausgewachsener Baum beispielsweise die gleiche Leistung wie zehn Klimaanlagen mit einer Kühlleistung von 20 bis 30 Kilowatt. Auch durch Fassaden- und Dachbegrünungen kann Einfluss auf die Erwärmung des Gebäudeumfelds genommen werden. Eine Fassadenbegrünung bringt beispielsweise eine Senkung der Lufttemperatur um 1 bis 2 °C.

— Auf die Qualität kommt es an: Materialien mit hoher Rückstrahlwirkung nutzen

Eine entscheidende Rolle spielen auch die Materialisierung und Farbgestaltung der Außenräume. Deshalb sind Materialien zu verwenden, die ein hohes Albedo erreichen. Das hohe Rückstrahlvermögen führt zu einer geringeren Erwärmung und kann beispielsweise bei einer dunklen gegenüber einer hellen Belagsfläche eine Differenz von bis zu 6 °C ausmachen.

2.

FRISCHE LUFT TUT GUT: DURCHLÜFTUNG UND KALTLUFTVERSORGUNG

Erfahrungsgemäß kühlt es am Siedlungsrand am Abend schneller aus als innerhalb von bebauten Gebieten. Die kalte Luft entsteht über Wiesen und Wäldern oder in Hanglagen oberhalb von Siedlungen. Die kühle Luft sinkt in Taleinschnitten über den Hang nach unten, verringert die Temperatur und durchlüftet den Siedlungsraum auf natürliche Weise.

Einen weiteren Kühlungseffekt erzielen Seen. Die Luft kühlt über der Wasserfläche aus und wird durch Windströme landeinwärts in die Siedlungen getragen. Die angenehm erfrischende Brise direkt am Ufer des Sees ist oftmals sogar einige hundert Meter weit in der Siedlung zu spüren. Durch Analysen der ETH Zürich konnten die wichtigsten Kaltluftkorridore und Windströme der Region Obersee in einer Karte ermittelt und entsprechende Maßnahmenprinzipien formuliert werden:

— Durchlüften: natürliche Kaltluftkorridore nutzen

Natürliche Kaltluftkorridore versorgen Siedlungsbereiche nur mit kühlender Luft, wenn der Lufttransport nicht verhindert wird. Im Bereich von Kaltluftkorridoren ist deshalb besonders auf die Bebauungsstruktur und die Freiraumgestaltung zu achten. Große Bauvolumen parallel zum Hang verhindern den Luftaustausch ebenso wie dicht wachsende Vegetation. Liegt ein Kaltluftkorridor beispielsweise im Bereich eines Grünzuges oder Straßenraums, sollten besser hochstämmige Gehölze gepflanzt werden, da sie die Luft ungehindert unter dem Kronendach hindurchfließen lassen. Häufig sind Kaltluftkorridore auch im Bereich von Fließgewässern anzutreffen. Sofern die Gewässer offen geführt wer- den, eignen sie sich aufgrund der glatten Oberfläche besonders gut als Leitbahn. Eingedolte Gewässer sollten deshalb wo immer möglich geöffnet werden.

— Platz machen: natürliche Kühlung durch Wind ausbauen An den Seeufern ist auf eine angepasste Bebauungsstruktur zu achten. Dabei sind vor allem die Gebäudeanordnung und -volumen entscheidend. Oft werden am Seeufer lange Gebäuderiegel parallel zum Ufer gebaut. Das ermöglicht zwar allen Bewohnern Seeblick, es verhindert jedoch den Luftaustausch und eine Kühlung der dahinter liegenden Siedlungsbereiche. Empfohlen werden deshalb senkrecht zur Uferlinie ausgerichtete Gebäudereihen oder kleinteiligere Bebauungen.

Größe kommen jedoch in Agglomerationen eher selten vor. Einen wichtigen Beitrag leisten auch landwirtschaftlich genutzte Bereiche oder noch unbebaute Parzellen. Die bestehenden „inneren Landschaften“ sind wertvolle Kälteinseln und müssen vor Überbauung geschützt werden. Zudem sind Hindernisse zu vermeiden, die einen Luftaustausch mit der Umgebung abschwächen.

— Gut vernetzt: viele kleine Freiräume ergeben ein großes Netz an kühlen Freiräumen Auch kleinere Grünanlagen, etwa Spiel- und Sportanlagen oder Aufenthaltsbereiche und Treffpunkte, spielen eine wichtige Rolle als punktuelle, kühle Aufenthalts- und Erholungsräume in unmittelbarer Nähe zum Wohn- und Arbeitsort.

GUT ERREICHBARES

3. FREIRÄUME SCHÜTZEN:

FREIRAUMNETZ

Neben den Kaltluftentstehungsgebieten am Siedlungsrand können auch innenliegende Grün- und Freiräume einen wichtigen Beitrag zur Kühlung von Siedlungsräumen liefern. Vor allem nachts entsteht hier kalte Luft, die bei optimaler Bebauungsstruktur in den Siedlungsraum eindringen und das unmittelbare Siedlungsumfeld kühlen kann. Deshalb wurden auch in der Region Obersee bestehende Grün- und Freiräume ermittelt und in einer Karte mit nachfolgenden Empfehlungen dargestellt:

— Gut gekühlt: innere Landschaften als Kälteinseln erhalten

Die Kaltluftproduktion ist vor allem von der Größe der Flächen abhängig, denn eine „Fernwirkung“ der Freiräume innerhalb des Siedlungsraums lässt sich erst ab einem Hektar nachweisen. Parkanlagen dieser

Wichtig sind die wohnungsnahen Freiräume vor allem für sensible Bevölkerungsgruppen wie Kinder, Senioren oder erkrankte Personen. Für sie ist es von besonderer Bedeutung, dass die Freiräume schnell und bequem erreichbar sind. Deshalb ist eine flächendeckende Versorgung mit Freiräumen anzustreben, um jedem Bewohner ein gutes Wohnumfeld zu garantieren.

In der Arbeit am Agglomerationsprogramm Obersee wurde deshalb Wert auf ein Netz von kühlen, gut gestalteten und öffentlich zugänglichen Freiraumangeboten im Siedlungsbereich gelegt. Die Freiräume sollen innerhalb von wenigen Gehminuten in einem 300-Meter-Radius erreichbar sein. Bestehende Siedlungsfreiräume bilden ein gutes Grundgerüst, das es zu erhalten und rechtlich zu sichern gilt. Insbesondere im Rahmen von Neubebauungen und der Umstrukturierung von Arealen bestehen zusätzlich Chancen, fehlende Freiräume nachhaltig zu entwickeln, um das bestehende Angebot zu ergänzen.

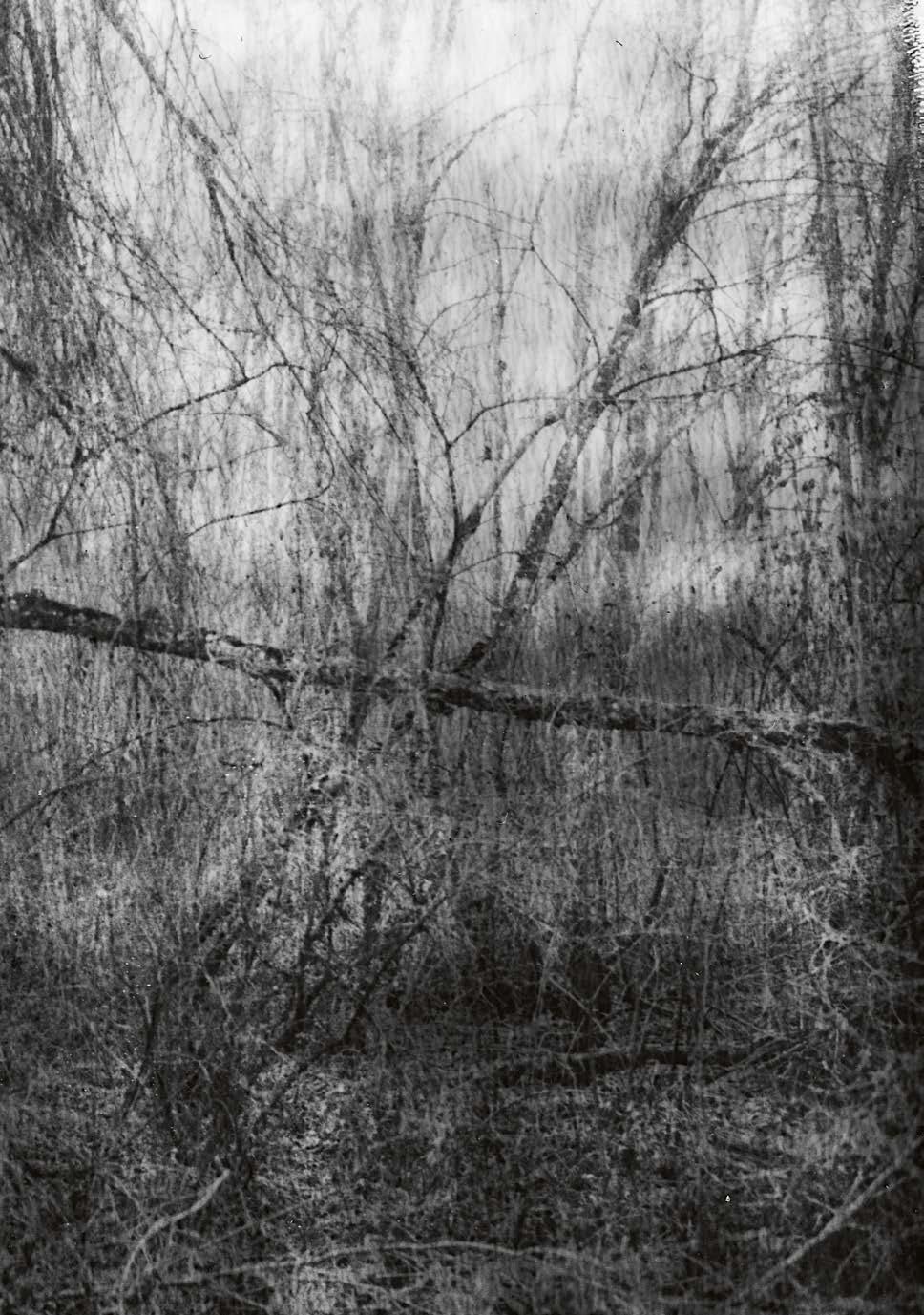

ESTER VONPLON cudesch da visitas

o. T. Ruinaulta, 2009 – 2011 Polaroid