An die frische Luft!

Sekundarschule Wallrüti, Winterthur

«Es war für uns nie ein Problem, dass alle an die frische Luft müssen.»

Eine Freiluftschule für das 21. Jahrhundert

Sekundarschule Wallrüti, Winterthur

«Es war für uns nie ein Problem, dass alle an die frische Luft müssen.»

Eine Freiluftschule für das 21. Jahrhundert

Klimafreundliche Energiequellen erschliessen, intelligent kombinieren und wirtschaftliche Mehrwerte schaffen. Wir zeigen Ihnen sehr gerne wie. Für Überbauungen und integrierte Areallösungen schweizweit. ewz.ch/projekte

Lernen wir an der frischen Luft besser als in einem geschlossenen Raum? Dies glaubten jedenfalls die Lebensreformer vor hundert Jahren. Sie inspirierten mit der Idee von Licht, Luft und Sonne auch Architektinnen und Architekten – bis heute. Der Lehrplan 21 und die Hygiene- und Lebensreformbewegung lieferten die Ideen: Das im letzten Herbst bezogene Winterthurer Schulhaus Wallrüti ist eine Freiluftschule für das 21. Jahrhundert, gestaltet als Serie von zusammenschaltbaren Innenräumen mit viel Aussenraumbezug. Die Ausgangslage für den ungewöhnlichen Schulbau lieferte allerdings der enorme Kostendruck. Macht Not erfinderisch? Und was geschieht mit diesen Erfindungen, wenn sie in Betrieb gehen? Eine abschliessende Beurteilung ist nach einem halben Jahr Schulalltag im Wallrüti noch nicht möglich.

Vorerst ist dieser Entwurf, wie viele Schulprojekte aus neuerer Zeit, ein Prototyp. Ganz anders als die im 19. und 20. Jahrhundert unter Stadtbaumeistern wie Arnold Geiser, Gustav Gull, Theodor Gohl, Hermann Herter oder A. H. Steiner entstandenen Schulbauten lassen sich diese neuen Projekte kaum in Typen kategorisieren. Es ist auch nicht vorgesehen, sie in ähnlicher Form zu wiederholen. Vorerst wirft das Schulhaus Wallrüti mehr Fragen auf, als es Antworten liefert. Weil diese Fragen zukunftsweisend sein können, gehen wir ihnen in diesem Heft nach.

Ausschreibende Stelle

Schulgemeinde Volketswil, Abteilung Liegenschaften, Volketswil

Objekt

Sanierung Schulanlage Feldhof, Volketswil

Aufgabe

Zu der Schulanlage Feldhof gehören ein Schultrakt und ein Spezialtrakt mit einem Hallenbad und zwei Turnhallen. Die in die Jahre gekommene Anlage muss saniert werden.

Verfahren

Das Verfahren untersteht dem GATT/WTO-Übereinkommen. Die Ausschreibung wird gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) im selektiven Verfahren durchgeführt und unterliegt dem Staatsvertragsbereich (Art. 5bis, Art. 12bis Abs. 1 IVöB). Im Weiteren gelten die Submissionsbestimmungen des Kantons Zürich. Verfahrenssprache ist Deutsch. Im Rahmen der Präqualifikation werden max. 5 Bewerbungen für die Teilnahme an der Angebotsphase ausgewählt.

Teilnahmeberechtigung

Die Ausschreibung richtet sich an Bewerbende aus den Fachbereichen Architektur und Landschaftsarchitektur, mit Firmen- oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat das Gegenrecht gewährt.

Termine

Eingabe Bewerbungsunterlagen bis: 31. März 2023 um 16.00 Uhr

Mitteilung über Teilnahme an Angebotsphase: 18. April 2023

Begehung vor Ort inkl. Fragerunde: Anfang Mai 2023

Abgabe Angebotsunterlagen bis: 02. Juni 2023

Präsentation der Angebote: 22. Juni 2023

Entscheid Auftragsvergabe: Anfang Juli 2023

Rahmenbedingungen

Die Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums, Eignungskriterien, einzureichende Unterlagen sowie weitere Informationen zum Verfahren können dem Pflichtenheft zur Präqualifikation entnommen werden.

Bezug der Unterlagen

Ab Freitag, dem 24.02.2023 unter www.simap.ch

Eingabe Bewerbungen

Die Bewerbungsunterlagen müssen bis am Freitag, dem 31.03.2023 um 16.00 Uhr bei der unten genannten Abgabestelle eingetroffen sein. Das Datum des Poststempels ist nicht massgeblich.

Abgabestelle: Planpartner AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich Vermerk: «Präqualifikation Planerwahlverfahren Schulanlage Feldhof»

Schlossmatt Bern

Gesamtleistungsstudie im selektiven Verfahren

Wettbewerbsaufgabe

In den kommenden Jahren steigt aufgrund der Wohnungsbauentwicklung im Stadtteil III der Schulraumbedarf stark an. Vom Mehrbedarf ist auch der Standort Schlossmatt betroffen. Das bestehende Angebot im Berner HolligenQuartier soll von zwei Kindergartenklassen auf vier Basisstufenklassen ausgebaut werden. Die Stadt Bern will diese überschaubare Bauaufgabe als Pilotprojekt – mit Fokus auf Suffizienz und LowTech nutzen, um neue Wege bezüglich der Nachhaltigkeit bei Auswahlverfahren auszuprobieren.

Verfahren

Hochbau Stadt Bern schreibt eine einstufige Gesamtleistungsstudie im selektiven Verfahren für fünf Teams aus mit dem Ziel, städtebaulich, architektonisch, ökologisch und ökonomisch optimierte Projekte mit einem verbindlichen Preisangebot zu erhalten, welche im vorgegebenen Zeitrahmen realisiert werden können. Für termingerecht eingereichte, vollständige und von der Jury zur Beurteilung zugelassene Projektvorschläge wird eine feste Entschädigung von je 30 000 Franken (exkl. MwSt.) ausgerichtet.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Gesamtleistungsteams bestehend aus Fachleuten mit Kompetenzen in den Bereichen Totalunternehmung, Architektur, Landschaftsarchitektur, Tragwerk, Haustechnik und Energie.

Fachpreisgericht

Thomas Pfluger Stadtbaumeister, Hochbau Stadt Bern (Vorsitz)

Ivo Thalmann 0815 architekten, Biel Fribourg Hannes Zweifel Holzhausen Zweifel Architekten, Bern Zürich

Jürg Graser Graser Troxler Architekten Zürich

Carolin Riede Landschaftsarchitektur GmbH, Dietikon

Heike Lorenz Hochbau Stadt Bern (Ersatz)

Heinrich Sauter Hochbau Stadt Bern (Ersatz)

Bezug der Unterlagen

Das Programm kann auf www.simap.ch oder www.bern.ch/hochbau eingesehen und heruntergeladen werden. Massgebend ist die Publikation mit Rechtsmittelbelehrung auf simap.ch vom 22.02.2023.

Ein Schulhaus ohne Korridore im Innern, sondern mit Zirkulations- und Aufenthaltsflächen rundherum im Freien. Sie richten sich zur Landschaft und bieten den Sekundarschülerinnen und -schülern Platz, sich zu bewegen. Die wolkenförmigen Laubengänge laden auch die Quartierbewohnenden jenseits der Bahnlinie zur Nutzung ein.

24 Eine Freiluftschule für das 21. Jahrhundert

Sabine v. Fischer Im Schulhaus Wallrüti Winterthur führen alle Wege nach draussen.

29 Nicht zwingend zu Beheizendes bleibt aussen vor Paul Knüsel Wie energieeffizient funktioniert ein auf das Nötigste reduzierter Raum?

32 «Es war für uns nie ein Problem, dass alle an die frische Luft müssen.»

Sabine v. Fischer Wallrüti-Schulleiterin Maya Steffen, Stadtbaumeister Jens Andersen und Architekt Jens Studer sprechen mit TEC21 über ihre Wünsche und Erfahrungen mit einem Entwurf, der viele Normen ausser Acht liess.

Projektwettbewerb

Neubau «Reach-17» Erlebnis, Gastro, Arbeiten und Wohnen

Die Raiffeisenbank Wohlen beabsichtigt neben ihrem Hauptsitz ein architektonisch attraktives und einzigartiges Projekt zu realisieren. Das schweizweite Teilnehmerfeld für den Wettbewerb wird mittels einer Präqualifikation bestimmt.

Persönliche und aussagekräftige Bewerbungen von Architekturbüros sind bis spätestens 17. März 2023 zu richten an: Raiffeisen Schweiz, M. Göckeritz Bauherrenberatung, Raiffeisenplatz 4, 9001 St. Gallen

Das Wettbewerbsprogramm und die notwendigen Informationen finden Sie unter www.raiffeisen.ch/architektur

URETEK BIETET EINE EFFIZIENTE LÖSUNG

Mit dem minimal-invasiven URETEK Injektionsverfahren stabilisieren wir schnell und dauerhaft Bauwerke jeglicher Art und können Gebäude in Schieflage wieder zurück in die ursprüngliche Position bringen.

URETEK Schweiz AG

6052 Hergiswil

Tel. 041 676 00 80 www.uretek.ch - uretek@uretek.ch

Einzigartiger 3-geschossiger Büroraum mit 122 m2 (1. DG) oder 67 m2 (2. und 3. DG) in historischem Dachgeschoss in der geschichtsträchtigen Salmenscheune der Rheinfeldner Altstadt.

Private Parkplätze neben dem Haus

Kontakt:

GM Gebr. Müller AG, Yannick Müller

Ringstrasse 9, 4123 Allschwil

+41 79 295 28 24

24h Service Rohrreinigung

Kanal-TV Rohrsanierung

Lüftungsreinigung

rohrmax.ch 0848 852 856

Bambus-Wurzeln im Abwasserrohr

OBJEKT/PROGRAMM

Aufstockung Ostflügel

APH Weingarten, Olten

www.simap.ch (ID 252276)

Gesamtinstandsetzung und Erneuerung, Rathaus Zürich

www.zh.ch/wettbewerbe

Erweiterung und Instandsetzung Hallenbad, Altstetten

www.simap.ch (ID 250874)

Neubau «Reach-17»

Erlebnis, Gastro, Arbeiten und Wohnen, Wohlen

www.raiffeisen.ch/architektur

Complexe scolaire Les Voiles du Léman, Préverenges

www.simap.ch (ID 252323)

Schulanlage Feldhof, Volketswil

www.simap.ch (ID 252671)

Réaménagement

Grand’Rue et Rue de Lausanne, Payerne

www.simap.ch (ID 252292)

Kindergartenstandort Schlossmatt Bern

www.bern.ch/hochbau

Umbau und Erweiterung oder Ersatzneubau Hotel

Rhodannenberg, Klöntal

competitions.espazium.ch

AUFTRAGGEBER VERFAHREN/ FACHGEBIETE FACHPREISGERICHT TERMINE

Bürgergemeinde Olten

Organisation: Fischer.Peterhans Architekten

5000 Aarau

Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt

Projektwettbewerb, selektiv; Architektur und Bauingenieurwesen

Projektwettbewerb, selektiv; Generalplanung

Inserat S. 11

Stadt Zürich, Amt für Hochbauten

Projektwettbewerb, selektiv; Generalplanung – konform

Raiffeisen Schweiz 9001 St. Gallen Projektwettbewerb, selektiv; Architektur

Inserat S. 6

Commune de Préverenges

Organisation: Contour 1003 Lausanne

Schulgemeinde Volketswil

Organisation: Planpartner 8001 Zürich

Municipalité de Payerne

Organisation: Agence Wenker Architecture 1595 Faoug

Hochbau Stadt Bern 3011 Bern

Rhodannenberg Holding Organisation:

Heinz Giger 8580 Amriswil

Studienauftrag, selektiv; Architektur, Bauingenieurwesen und Gebäudetechnik

Planerwahlverfahren, selektiv; Architektur und Landschaftsarchitektur

Inserat S. 4

Studienauftrag, selektiv; Städtebau, Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur und Verkehrsplanung

– konform

Gesamtleistungsstudie, selektiv; Gesamtleistungsteams

Inserat S. 4

Projektwettbewerb, offen; Architektur und Landschaftsarchitektur – konform

Daniela Minikus, Peter Moor, Erich Niklaus, Hans Wahlen

Daniel Baumann, Roger Diener, Astrid Staufer, Barbara Strub

Jeremy Hoskyn, Fabian Kaufmann, Carlos Rabinovich, Lenita Weber

Bewerbung

10. 3. 2023

Bewerbung

13. 3. 2023

Bewerbung

14. 3. 2023

Abgabe Pläne

12. 9. 2023

Modell

26. 9. 2023

Keine Angaben Bewerbung 17. 3. 2023

Christina Zoumboulakis, Xavier Blaringhem, Sabine Germann, Jean-François Kälin, Jeanne Wellinger

Bewerbung

21. 3. 2023

Abgabe

8. 9. 2023

Keine Angaben Bewerbung

31. 3. 2023

Abgabe

2. 6. 2023

Bruno Marchand, Ernest Bucher, Sonia Curnier, Julie Imholz, Nathalie Luyet, David Oppliger, François Wenker, Christian Wiesmann

Thomas Pfluger, Jürg Graser, Carolin Riede, Ivo Thalmann, Hannes Zweifel

Martin Schneider, Marie-Noëlle Adolph, Daniel Cavelti, Bernhard Flühler, Bettina Neumann, Beat Schneider

Bewerbung

6. 4. 2023

Bewerbung 12. 4. 2023

Abgabe 22. 9. 2023

Abgabe Pläne 30. 6. 2023

Modell 14. 7. 2023

Weitere laufende Wettbewerbe auf competitions.espazium.ch Wegleitung zu Wettbewerbsverfahren: www.sia.ch/142i

studentischer Wettbewerb zur Utopie des Lernens in der Zukunft bringt überraschend vielfältige Lösungsansätze hervor.

Text: Hella Schindel

Vom Begriff der Utopie geht ein Zauber aus. Er ist eine Einladung zum losgelösten Denken, zum Entwickeln eines zukunftsorientierten Ideals. Im Studierendenwettbewerb «Utopia», bezogen auf das Lernen der Zukunft, öffnet er analoge und digitale Räume, imaginierte Bildwelten und existierende Architekturen, die sich auf ihre Nutzbarkeit als Lernumgebung überprüfen lassen müssen.

Besonders spannend ist die Suche nach einer Identität, die die

Lernenden auf eine neue Weise an die inzwischen ortlosen Institutionen binden könnte. So interpretierten auch viele der Teilnehmenden am studentischen Wettbewerb «Utopia» die Aufgabe und brachten dank dieser Freiheit im Denken inspirierte und inspirierende Lösungen hervor.

Blick in die Zukunft

Vor 100 Jahren legten Otto Rudolf Salvisberg und sein Protegé Otto Brechbühl einen radikalen Entwurf

für das Unigelände Muesmatt in Bern vor, der den Beginn einer neuen Lernform ermöglichte und abbildete. Das Bauvorhaben war das erste, das die Architekten unter dem Namen Itten + Brechbühl ausführten. Um dieses Jubiläum im Sinne der Gründerväter zu feiern, wandte sich das Büro, das heute 350 Mitarbeitende zählt, mit einem Ideenwettbewerb an Studierende. Statt eines Rückblicks veranstaltete das Büro einen Wettbewerb, dessen Inhalt zugleich als

Hommage an seine eigenen Ursprünge zu verstehen ist. Vierzehn anonym eingereichte Antworten auf die Frage nach dem «Organismus für die Zukunft des Lernens» trafen ein. Die Offenheit der Aufgabe spiegelt sich in völlig unterschiedlichen Ansätzen. Das erstrangierte Team der ETH Zürich setzt auf die Auflösung der Universität in mehrere unabhängige Hubs, die als Lernorte mit unterschiedlichen Qualitäten digital vernetzt sind. Architektonisch stellen sich die Verfasserinnen die Hubs als spiralförmige Bauten vor, die in einem gut verbundenen Raster über die Stadt verteilt sind. Der klassische Campus bleibt als Ort der Identifikation und des Austauschs in veränderter Weise von Bedeutung und Teil des Systems.

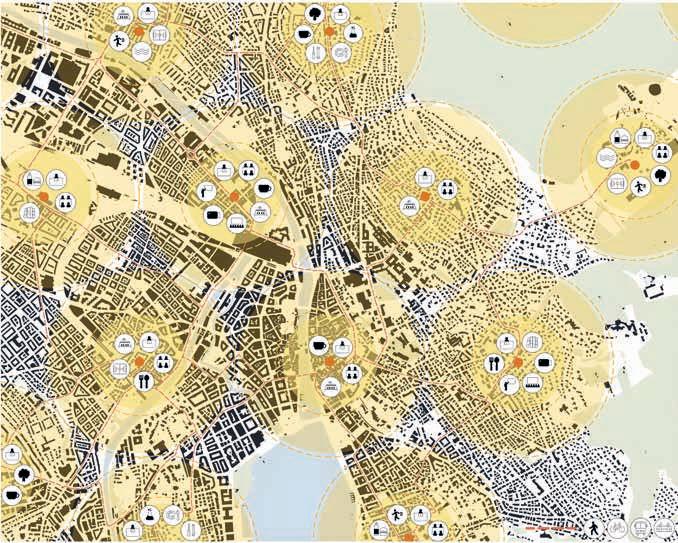

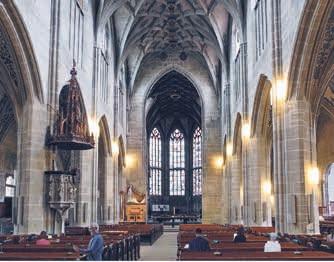

Die Universität ist überall

Ein rein digitales Projekt, ebenfalls von Studierenden der ETH Zürich verfasst, landete auf dem zweiten Rang. Kern der Idee ist die Entwicklung einer App, die als Börse für zukünftige Lernorte funktioniert. Am Beispiel der Stadt Bern haben die Beteiligten eine Liste bestehender öffentlicher Orte zusammengetragen, die sich zum Lernen eignen – sie finden sie in ungenutzten Tiefgaragen oder auch im Münster. Weil die gewählten Räume allgemein zugänglich sind, stellen sie auch einen Beitrag zur Diskussion um Bildung für alle dar. Einzige Kritik an dem Wettbewerbsbeitrag ist seine Realitätsnähe – im Grunde kann die Idee sofort umgesetzt werden.

LERNWERK

Geschätzte Universität

Ganz im Gegensatz dazu basiert ein Beitrag aus der TU Braunschweig auf einer intellektuellen Grundidee: Der Schaffung eines fiktiven Raums für geistige Entfaltung, der durch das Nutzen aller Sinne entsteht. Der Verfasser geht von der These aus, dass sich jeder Mensch besonders stark auf einen seiner Sinne verlässt. Jedem davon ordnet er eine geometrische Figur zu. Indem er Räume imaginiert, die alle Geometrien in sich vereinen, bietet er Lernumgebungen an, die alle Sinne gleichmässig ansprechen und damit das Lernen bestmöglich unterstützen. Die Umsetzung der abstrakten Idee zum tatsächlichen Raum hält allerdings dem selbst gesetzten Niveau nicht stand.

über das Lernen

Fusilli: Architektur einer Lernspirale (oben); in einem an die Universität adressierten Brief erklären die Verfasserinnen ihre Zuneigung (rechts).

WährendDuinderVergangenheitalstraditionellerCampus dasHerzstückderuniversitärenAusbildunggebildetund RäumefürjeglicheAnforderungenunddieergänzendeund notwendigeInfrastrukturgebotenhast,habensichdieZeitenmitderfortschreitendenDigitalisierungundletztendlich auchmitderPandemieverändert.VorlesungenundKurse könnenundwerdenzunehmendonlinestattfinden.Diesermöglichtdaszeit-undortsunabhängigeStudierenundauch, überdasmobileEndgerätamuniversitärenLebenteilzunehmen. Der traditionelle Campus wird dadurch hinfällig. DieserEntwicklungzumTrotzgibtesauchheutenochQualitäten,diewirandirnichtmissenmöchten.InZukunftsollst DunochstärkereinOrtdesZusammentreffensunddesAustauschsseinundalsAnlaufstelledienen.DennschlussendlichbistDuauchderOrt,mitdemwirunsidentifizieren,und der Ort, der uns alle verbindet.

Deine Studierenden

Ganz ohne architektonische Vision und auch ohne die eigentlich geforderten Planzeichnungen kommt der viertplatzierte Beitrag von Studierenden der Fachhochschule Muttenz aus. In einem textbasierten Blatt stellen sie die Verlagerung des Lernorts von räumlichen Umgebungen auf ein soziales Netzwerk heraus. Die Gegenwart anderer Menschen ist die Quelle von Wissen, auf die sie setzen. Eine logische Schlussfolgerung daraus ist die Einordnung von Lernen als lebenslangen permanen

ten Zustand, der uns begleitet und an keinen Ort gebunden ist. Obwohl diese Betrachtungsweise zu keiner architektonischen Utopie und auch zu keiner der geforderten Planzeichnungen führt, schätzte die Jury die vertieften Gedankengänge.

Die ausgezeichneten Beiträge werden anlässlich der nächsten Architekturbiennale im European Cultural Center in Venedig ausgestellt sein (20. 5. bis 26. 11. 2023).

Für 2024 kündigen Itten + Brechbühl einen weiteren Ideenwettbewerb für Studierende an, der wieder Raum für neue Szenarien und eine Plattform für die Arbeiten der jungen Generation bieten will. Solche Gelegenheiten, die Grenzen der Realität gedanklich zu überschreiten und dafür sogar einen Preis in Aussicht gestellt zu bekommen, sollten die Studierenden nicht ungenutzt verstreichen lassen! •

«Utopia. Lernen der Zukunft», offener Wettbewerb für Studierende, ausgelobt von Itten + Brechbühl (2022)

FACHJURY

Dr. Sabine v. Fischer, Agentur für Architexte; Dr. Etna R. Krakenberger, Stabsleitung Lehre, Universität Bern; Pascal Posset, Landschaftsarchitekt BSLA, Hager Partner; Shadi Rahbaran, Architektin BSA, Rahbaran Hürzeler Architekten; Andreas Ruby, Direktor SAM (entschuldigt)

INTERNES PREISGERICHT

ITTEN + BRECHBÜHL (nicht stimmberechtigt)

Christoph Arpagaus, Vorsitzender der Geschäftsleitung; Daniel Blum, Leiter Entwurf Basel; Lidor Gilad, Partner, Leiter Entwurf Schweiz

Weitere Pläne und Bilder auf espazium.ch; Kurzlink: bit.ly/wb-utopia

Das späte 20. Jahrhundert ist selten im Fokus denkmalpflegerischer Debatten. Mit der Kampagne «Baukultur von 1975–2000» setzt der Heimatschutz den Anspruch auf den Erhalt dieser «Archimillennials».

Kanton ZürichBaudirektion

Hochbauamt

Rathaus Zürich

24. Februar 2023

Die Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet einen selektiven Projektwettbewerb zur Vergabe von Generalplanerleistungen für die Planung, Ausschreibung und Realisierung der Gesamtinstandsetzung und Erneuerung des Rathaus Zürichs.

Bauaufgabe

Verwaltungsgebäude Titanic II, Bern

(Architektur: Rudolf Rast, Christian Furter 1993–1995).

Die Architektur der Jahre 1975 bis 2000 war bislang eher etwas für Connaisseurs denn für die breite Allgemeinheit. Bauten dieser Generation haben es in der öffentlichen Wahrnehmung oft schwer. Umso mehr überrascht die Zusammenstellung der Gebäude, die der Heimatschutz präsentiert: Vom Stadttheater in Winterthur (1976–1979) über die Chiesa di San Giovanni Battista in Mogno (1986) zum Verwaltungsgebäude Titanic II in Bern (1993–1995, vgl. Abb.) und vielen mehr. Die wissenschaftliche und baukulturelle Erforschung dieser Generation steht noch aus, gleichzeitig befinden sich unsere Städte in einem Transformationsprozess, der auch Bauten dieser Zeit unter Druck setzt. Mit der aktuellen Kampagne will der Heimatschutz den fachlichen Diskurs anstossen sowie die Wertschätzung dieser Periode verbessern. Zur Debatte gestellt werden aber nicht nur die Architekturen dieser Zeit, sondern auch die verbauten Materialien und Ressourcen. Die Lebenserwartung der architektonischen Kinder der BoomerGeneration ist noch lange nicht erreicht, sie alle sind noch keine 50 Jahre alt. Das wachsende Archiv auf der Website (vgl. Link unten) und auf Social Media zeigt wunderbare Bauten und verdeutlicht, dass im baulichen Erbe unserer jüngeren Vergangenheit einige Perlen zu finden sind. Diese jüngere Schweizer Architekturgeschichte gehört angemessen gewürdigt. Denn das Wissen um diese Bauten ist prägend für den zukünftigen Umgang und wird wegweisend dafür sein, wie wir unsere Städte weiterentwickeln. •

Salome Bessenich, Redaktorin Umwelt / Raumplanung

Weitere Informationen bit.ly/archimillenials

Gesucht wird ein Generalplanerteam unter der Führung eines Architekturbüros, welches die spezifischen Anforderungen an die Architektur, den Umgang mit dem Bestand und dessen Transformation an aktuelle und zukünftige Bedürfnisse sowie den Ratsbetrieb in hoher Qualität, Professionalität und Sensibilität umsetzen kann. Es sollen eine architektonisch, denkmalpflegerisch und betrieblich überzeugende Lösung sowie ein funktional, wirtschaftlich und nachhaltig optimiertes Projekt, welches interdisziplinär erarbeitet wurde, gefunden werden. Der Gestaltungsspielraum ist beim Rathaus als Schutzobjekt von kantonaler Bedeutung limitiert, innovative Vorschläge werden erwartet.

Verfahren

Der Wettbewerb wird gemäss der Submissionsverordnung des Kantons Zürich öffentlich ausgeschrieben. Subsidiär gilt die Ordnung SIA 142/2009. Zur Prämierung von maximal 6 Entwürfen (Preise und Ankäufe) sowie der möglichen Ausrichtung einer fixen Entschädigung stehen dem Preisgericht insgesamt Fr. 240’000 (exkl. MWST) zur Verfügung.

Teilnahmeberechtigung

Um die Teilnahme am Wettbewerb bewerben können sich Anbietende von Generalplanerleistungen mit Wohn oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/ WTOÜbereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt.

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Preisgerichts, einem Experten oder einem bei der Vorprüfung Mitwirkenden in einem beruflichen Abhängigkeits bzw. Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen oder mit einem solchen nahe verwandt sind.

Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter

– Daniel Baumann, Abteilungsleiter Baubereich A, Hochbauamt (Vorsitz)

− Astrid Staufer, dipl. Architektin ETH BSA SIA, Frauenfeld

− Barbara Strub, dipl. Architektin ETH SIA BSA, Zürich

− Roger Diener, Prof. em. ETH Architekt BSA SIA BDA, Basel

− Alain Roserens, dipl. Architekt ETH SIA BSA, Zürich (Ersatz)

Termine

Eingabe der Präqualifikation bis Donnerstag, 13. April 2023, 16.00 Uhr

Auswahl der Teilnehmenden Mai 2023

Starttermin Projektwettbewerb Juni 2023

Abgabe Projektvorschlag September/Oktober 2023

Wettbewerbsunterlagen

Die Wettbewerbsunterlagen stehen unter www.zh.ch/wettbewerbe > aktuelle Ausschreibungen als Download zur Verfügung.

Neubau

An der Zürcher Stampfenbachstrasse fand ein Architekturexperiment auf dem frei finanzierten Wohnungsmarkt seinen Weg in die Realität –und hebelt mit seiner Bewegungsfreude das vermeintliche Axiom aus, dass Architektur statisch sei.

Text: Erik Wegerhoff

Text: Erik Wegerhoff

Im Jahr 1927 liess der Künstler Marcel Duchamp in seinem Atelier in der rue Larrey in Paris eine Tür einbauen. Das Besondere daran: Die Tür war nie offen und nie geschlossen. Denn sie passte auf zwei Türrahmen, die rechtwinklig zueinander standen und das Scharnier miteinander teilten. Verschloss die Tür die eine Öffnung, war die andere offen, und umgekehrt. Duchamps Tür war ein gebautes Paradox, dessen Wirkung noch dadurch gesteigert wurde, dass es sich augenscheinlich um eine völlig konventionelle Tür handelte: mit hochrechteckigen Feldern und einem etwas zu zarten Griff, wie viele Pariser Türen seit dem 19. Jahrhundert.

Im Haus an der Zürcher Stampfenbachstrasse 131 findet sich nun eine ganze Serie von Türen, die ebenfalls nie geschlossen und nie offen sind,

Utensilien zur Einrichtung eines paradoxen Alltags: 23 der insgesamt 30 Mietwohnungen sind um eine annähernd raumhohe, drehbare Wand organisiert. Das Bauteil bewegt sich mit erstaunlicher Leichtigkeit um ein deutlich aussermittig positioniertes Gelenk. Die Architektin Elli Mosayebi von EMI Architekten nennt es «die abstrakteste Tür, die wir je gebaut haben».

Die Metallfassade suggeriert bereits die maschinenartige Bewegung, die sich im Innern entfaltet. Gesimsbänder binden den Bau gleichwohl sensibel in die Umgebung ein.

Auch hier gibt es keine korrekte, klar definierbare Position: Die Tür-Wand kann die kleine Küche verschliessen und die Wohnung reduzieren auf Wohn- und Schlafbereich, sie kann Bett und Bad verschwinden lassen oder aber das

Schlafen auf eine Koje beschränken, oder sie kann zwischen all diesen Positionen einfach im Raum stehen und sich selbst zelebrieren. Immer aber hebelt die drehbare Wand das Axiom aus, dass Architektur etwas Festes und Stillstehendes sei, um das herum sich das Leben abspielt, dass Grundrisse immer unveränderbar seien.

«Performatives Haus» nennen die Architekten den Bau mit den bewegten Wohnungsgrundrissen. Das ist etwas übertrieben, denn von allein bewegt die Wand sich nicht. Aber sie verführt dazu, sich bewegen zu lassen. «Ich glaube, dass Grundrisse nicht mehr fix sind», meint

Mosayebi dazu. Die übrigen, schräg zueinander stehenden Wände, die sich nicht verschieben lassen, sieht sie als «eine eingefrorene Bewegung». Ursache der architektonischen Bewegung ist das bewegte Leben der Bewohnerinnen und Bewohner, für die der Bauherr und die Architekten die Wohnungen konzipiert haben: international ausgebildete und ausgerichtete Arbeitnehmer, die vielleicht zwei Jahre ihrer Berufsbiografie in Zürich verbringen, bevor es weitergeht in eine andere Stadt. Ein- oder Zweipersonenhaushalte, vor der Familiengründung oder frei davon und auch von anderen Umständen, die eine dauerhafte Sesshaftigkeit versprächen oder interessant machten.

Solche «urbanen Nomaden», wie sie eher der Investor nennt als die Architekten, sind unterwegs ohne viel Ballast – und können das sein, denn die Wohnungen in der Stampfenbachstrasse bieten vieles, das man ansonsten erwerben und dann weiterschleppen oder am Strassenrand stehenlassen müsste: Schränke sind in Form riesiger Schubladen vorhanden, die unter ein Podest gleiten, das ebenso leicht erhöhte Sitzfläche wie Bett sein kann. Es gibt eine Garderobenstange, die auch als ostentative Rennradgarage fungieren kann. Leuchten sind ebenfalls schon eingebaut, bauchige Glaskugeln am Ende langer und, wie könnte es anders sein, beweglicher Stahlstäbe.

Die Überwindung der Statik, der die Architektur scheinbar unentrinnbar unterworfen ist und die, sublimiert zur Tektonik, architektonische Ordnungsprinzipien über Jahrhunderte beeinflusste, war ein Traum der Moderne. Von den 1920er-Jahren, als Bauten sich plötzlich messen mussten mit Autos und Dampfern und in Mies van der Rohes Villa Tugendhat in Brünn das riesige Wohnzimmerfenster in den Boden glitt (vgl. TEC21 22/2012), bis in die 1960er-Jahre zu den fahrenden und fliegenden Städten von Archigram und der dramatischen Überhöhung der Bewegung im ste-

ten Lauf der demonstrativ vor die Fassade gehängten Rolltreppen des Centre Pompidou (1977).

Es ist bezeichnend, dass das «Performative Haus» aus einem Forschungsprojekt der Professur von Elli Mosayebi an der ETH Zürich hervorgegangen ist, die unter dem Titel «Zweite Moderne» firmiert. Diese fortgeschriebene, aber kritisch selbstreflexive Moderne ist geläutert von den negativen Nebenwirkungen einer allzu grossen Technikbegeisterung und findet die Inspiration ihrer Beweglichkeit entsprechend nicht in Verkehrsmitteln, sondern im mobilen Leben, wie es zeitgenössische Lebensläufe widerspiegeln. Zugleich hallt in der metallenen Fassade ein wenig Technikbegeisterung nach, wie sie sich etwa bei Nicholas Grimshaw und anderen Briten findet, und die winzigen, übereinandergesetzten Balkone erinnern gewiss kaum zufällig ein wenig ans Bauhaus.

Vierzig Probebewohnerinnen und -bewohner haben in einem 1 : 1-Modell einer Wohnung, das zwischen 2019 und 2021 effektvoll auf dem Dach des Architekturdepartements der ETH platziert war, je eine Woche verbracht, wobei jede Bewegung eines Bauteils von Sensoren aufgezeichnet wurde. Nach Mülleimer und Kühlschranktür war die zentrale drehbare Wand das Objekt, das am meisten bewegt wurde, und zwar vor allem aufgrund eines äusseren Anlasses, wie die Forschungsgruppe herausfand: mit dem Tag-Nacht-Wechsel beispielsweise oder wenn Besuch kam.

Das nicht allein sensorisch, sondern auch qualitativ anhand von Fragebögen untersuchte Mock-Up fand seinen Weg nahezu unverändert in die bauliche Realisierung. Am 1. September 2022 sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen und dürfen dort nun unbehelligt von Forschungssensoren M 1:400

Im Uhrzeigersinn von links unten: Erdgeschoss, Regelgeschoss, Dachgeschoss und Querschnitt, Mst. 1 : 500.

wohnen. Gleichwohl wird es natürlich interessant sein zu sehen, wie die bewegten Elemente langfristig angenommen werden und wie sie sich im Alltag bewähren; ob die Performanz tatsächlich Teil des Alltags wird oder ob die Faszination mit der Zeit nachlässt und die Elemente dann doch zur Ruhe kommen.

Denkbar wäre ja auch, dass gerade Menschen, von denen so viel Flexibilität gefordert wird, architektonische Ruhe schätzen. Aber dann wären sie hier wohl kaum eingezogen. Die Nachfrage war enorm, freut sich nicht nur der Investor, der bereits das Forschungsprojekt unterstützte. Gut 20 flexible Wohnungen sind im strapazierten Zürcher Wohnungsmarkt freilich auch nur ein symbolischer Beitrag. «Das Projekt hat auch experimentelle Züge und passt wohl nicht für alle Nutzergruppen. Wir fanden es aber spannend, aus dem Ort heraus eine Wohntypologie zu entwickeln, die speziell für eine jüngere, mobile, vielleicht auch etwas nonkonformistische Bewohnerschaft zugeschnitten ist», so Yves Rogger von der Bauherrschaft, dem Immobilienentwickler Utorem.

Nicht allein eine drehbare Wand

Sollte sich das gebaute Experiment im wahren Leben nicht bewähren, können Elemente wie das mit den Schubschränken versehene Podest ganz einfach entfernt werden. Und,

wichtiger: Man würde den Wohnungen nicht gerecht, reduzierte man sie allein auf ihre Bewegungsfreude. Hier wie anderswo hat EMI bewiesen, dass sie derzeit wie nur wenige ihrer Kollegen in der Lage sind, vielfältige und spannende Grundrisse zu gestalten, auch ohne eine hohe Quadratmeterzahl.

Beinahe alle Wohnungen sind durch den L-förmigen Baukörper gesteckt, orientieren sich also ebenso zur Strasse hin wie ins Innere des Blocks, wo der Bau eine lebendige Fassade mit von Vorhängen umflatterten Aussenräumen bietet. Diese und die EMI-typischen Aufweitungen, Verengungen, Rücksprünge und natürlich auch ein Erker eröffnen ungewöhnlich viele und abwechslungsreiche Perspektiven. Schon allein das lässt kaum glauben, dass die durchschnittliche Grösse einer Wohnung nur wenig mehr als 50 Quadratmeter beträgt.

Ein Experiment also, das seinen Weg in die Realität absichert mit weiteren Qualitäten. Nicht zuletzt aber dürfte es auch deswegen ein Erfolg sein, da bedeutende Konventionen des neoliberalen Zeitalters hier nicht infrage gestellt werden, ja sie werden sogar zelebriert. «Performatives Haus» klingt vielleicht nicht absichtlich, aber doch unüberhörbar nach dem, was

Arbeitgeber von ihren dafür hoffentlich gut bezahlten Angestellten verlangen: «performance» im Job, in einer Zeit, in der nur altbackene Firmen ihre Personalabteilung nicht als «human resources» bezeichnen. Die Flexibilität dieser Ressourcen ist nicht immer eine ganz freiwillige. Wenn Duchamp mit den Konventionen einer Pariser Wohnungstür spielte, um gerade so die Paradoxien des vermeintlich Normalen zu entlarven, fehlt hier eine solche kritische Dimension. •

Erik Wegerhoff, Redaktor Architektur

Performatives Haus, Stampfenbachstrasse, Zürich

Bauherrschaft

Utorem, Zürich

Architektur

EMI Architekten, Zürich

Tragkonstruktion

wlw Bauingenieure, Zürich

Holzbauingenieurwesen, Bauphysik

Timbatec Holzbauingenieure Schweiz, Zürich

HLS-Planung

Böni Gebäudetechnik, Oberentfelden

Elektroplanung

Gutknecht

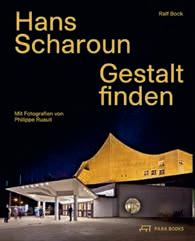

Die Philharmonie in Berlin mit ihrer golden schimmernden Aussenhaut, dem geschwungenen Zeltdach und dem polygonalen Konzertsaal ist der wohl bekannteste Bau des Architekten Hans Scharoun (1893–1972).

Rechtzeitig zu seinem 50. Todestag liegt nun eine knapp 500 Seiten

umfassende Monografie über Scharouns gebautes Werk vor.

Text: Andrea Eschbach

Die neue Publikation entstand in über zehnjähriger intensiver Auseinandersetzung mit dem Werk und der Person von Scharoun. Erstmals werden darin alle 32 erhaltenen Gebäude Scharouns im Detail vorgestellt – von Ikonen wie der Philharmonie und dem Haus Schminke in Löbau bis zu weniger bekannten Bauten wie dem Haus Mattern in Potsdam-Bornim. Der französische Architekturfotograf Philippe Ruault reiste dafür zwischen 2012 und 2020 an die Orte von Scharouns Werk, von Stuttgart über Bremerhaven bis Berlin. Jedes Projekt ist eingefasst von ausgedehnten Fotostrecken, rund 180 neu gezeichneten Plänen und ausführlichen Texten. Herausgeber, Autor und Architekt Ralf Bock las dafür Scharouns Texte neu, befasste sich intensiv mit der von Scharoun entwickelten Entwurfsmethode des «Gestaltfindens» und sprach mit den heutigen Nutzerinnen und Nutzern der Gebäude.

Unter den Architekten der Moderne gilt Scharoun als Aussenseiter. Als Verfechter eines sogenannten «organischen Funktionalismus» war er ein Visionär, der bis heute mit seinem Werk Architekturschaffende auf der ganzen Welt inspiriert. Der neue Band folgt zunächst biografisch seinem Leben in verschiedenen Gesellschaftssystemen – von seinem Beitritt zu Bruno Tauts Künstlerund Architektenvereinigung «Gläserne Kette» über sein Mitwirken am Wiederaufbau in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Bauen für die neue Demokratie.

Bock begibt sich in weiteren Kapiteln auf eine akribische Spurensuche nach Scharouns intellektuellen und weltanschaulichen Grundlagen. Die Einflüsse von Goethe, Paul Klee, dem Architekten Hugo Häring und dem Philosophen Jean Gebser werden dabei ebenso beleuchtet wie Scharouns Überlegungen zu Einfamilienhäusern und Wohngehöften. Zudem geht der Autor auf die mit den Gartenplanern Herta Hammerbacher und Hermann Mattern entwickelte gleichberechtigte Zusammenarbeit von Architekten und Gartenplanern ein – eine Symbiose von Natur und Architektur.

Visionär und aktuell

Man findet im Band allerlei Erhellendes, wie beispielsweise Scharouns Gedanken zum grossstädtischen Wohnen. In seinem Spätwerk interpretierte er seine Wohnhochhäuser-Anlagen in Stuttgart und Berlin als vertikale Wohngehöfte. In der Wohnhochhaus-Gruppe «Romeo und Julia» (Stuttgart 1954–61) zeigt sich seine Idee vom «Bauen für die Demokratie» deutlich: Als gebaute Antithese zum gerasterten funktionalen Wohnungsbau der Zeit nimmt Scharoun den Menschen als Individuum in einer Gemeinschaft wahr. Er möchte den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Gefühl von Weite und Geborgenheit geben – ein Prinzip, das er schon früh bei seinen Einfamilienhäusern entwickelt hatte.

Scharouns Wohngehöfte haben eine offene und helle Erschliessung. Die Wohnungen verfügen über grosse Flexibilität, da für Scharoun Wohnen ein Prozess darstellt, der ständigen Veränderungen

unterworfen ist. Dazu gehören das Verbinden und Trennen von Zimmern und Raumnischen je nach Lebenssituation. Ein weiteres grosses Thema, das ihn beschäftigte, war die nachbarschaftliche Gemeinschaftsbildung. So schaffen hier halböffentliche Räume Möglichkeiten, damit Nachbarschaft in den Gebäuden und um sie herum entstehen kann. Nicht zuletzt in Gedanken wie diesen zeigt sich die Bedeutung von Scharouns Werk heute. So ist der Band nicht ein weiteres Werk über diesen Meister der Moderne – es ist nichts weniger als ein substanzielles Grundlagenwerk. •

Andrea Eschbach , Journalistin undBuch bestellen via order@staempfli.com. Für Porto und Verpackung werden 8.50 Fr. in Rechnung gestellt.

Werde Eidg. Dipl. Experte/-in für gesundes und nachhaltiges Bauen oder Baubiologe/-in mit eidg. Fachausweis

- berate Kund_innen im gesamten Bauprozess

- plane und setze Massnahmen für gesundes und nachhaltiges Bauen um

- erarbeite Materialkonzepte

- begleite die Ausführung von Bauprojekten aktiv

- führe Personen, Teams, Projekte und Unternehmen

- beurteile Innovationen fürs nachhaltige Bauen

Infoveranstaltungen zu den Lehrgängen mit eidg. anerkanntem Abschluss

- 29. März 2023, 17h00, online

- 26. April 2023, 12h00, online

- 31. Mai 2023, 17h00, online sanu.ch/bauinfo

Vernetzung – Inspiration – Leadership

Freitag, 30. Juni 2023

LAC Lugano Arte e Cultura, Lugano

Der wichtigste Netzwerkanlass der Branche, dieses Jahr zum Thema Fachkräftemangel. Mit den hochkarätigen Referent:innen:

• Gian-Luca Lardi, Schweizerischer Baumeisterverband

• Norman Gobbi, Regierungsrat TI

• Matthias Mölleney, peopleXpert GmbH

• Peter Knäbel, FC Schalke 04

• Prof. Dr. Wolfgang Jenewein, Titularprofessor Uni St. Gallen

• Valentina Kumpusch, Bundesamt für Strassen ASTRA

• Andreas Zindel, Zindel United

Jetzt anmelden!

www.tagderbauwirtschaft.ch

Berufsbildungsfonds haben sich in vielen Branchen bewährt, um die Qualität in der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung zu sichern. Per 1. März 2023 gibt es – gemäss Bundesratsbeschluss – auch einen verbindlichen «Berufsbildungsfonds Raum- und Bauplanung (BBF)».

Text: Verena Felber; Kurzfassung: Judit Solt

Bei Berufsbildungsfonds, und damit auch beim neuen «Berufsbildungsfonds Raumund Bauplanung (BBF)», gilt das Solidaritätsprinzip: Sämtliche Betriebe der Branche – gemäss Entscheid der SIA-Delegierten auch die SIA-Mitglieder – werden verpflichtet, einen Beitrag zur Finanzierung der beruflichen Bildung und berufsorientierten Weiterbildung zu leisten. Damit werden künftig die Berufsbildungskosten fair auf alle Betriebe der Branche verteilt und der Fortbestand der Berufslehre Zeichner/in EFZ sowie weiteren Berufsbildungen der Branche langfristig gesichert. Mit jährlich mehr als 1500 Abschlüssen ist die Berufslehre Zeichner/in EFZ mit ihren fünf Fachrichtungen Architektur, Ingenieurbau, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Raumplanung für die Branche die wichtigste Grundausbildung. Die Raum- und Bauplanungsbranche ist auf diese Fachpersonen angewiesen. Ab dem 1. März 2023 haben alle Betriebe der Branche, die Personen mit einer Ausbildung als Zeichner/in EFZ beschäftigen, einen Solidaritätsbeitrag an die Berufsbildung der Branche zu entrichten, auch SIAMitglieder.

Die Voraussetzungen für den BBF hat der Verein Plavenir (vgl. Kasten) geschaffen, zu dessen Mitgliedern neben anderen Branchenverbänden des Berufsfelds Raum- und Bauplanung auch der SIA gehört. Im Auftrag der Mitglieder hat Plavenir ein Reglement entwickelt und beim Bund einen Antrag auf dessen Allgemeinverbindlichkeit gestellt. Das Reglement wurde im Sommer 2022 öffentlich aufgelegt, im Februar 2023 erklärte der Bundesrat den Fonds für allgemeinverbindlich. Zur Nachwuchsförderung gehört die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung von Zeichnerinnen und Zeichnern: Diese Berufslehre ist der wichtigste «Zubringer» an Fachleuten für Architektur- und Ingenieurbüros. Mit Einführung des BBF ist die Zukunft dieser Berufe langfristig gesichert. Die Ausbildungsqualität wird schweizweit gewährleistet; die Ausbildung kann weiterentwickelt und laufend an die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts angepasst werden. Für alle Lernorte (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) werden Hilfsmittel erarbeitet und gepflegt. So bleibt die Berufslehre Zeichner/in EFZ attraktiv und kann im Wettbewerb mit den Gymnasien,

Als Organisation der Arbeitswelt (OdA) ist der Verein Plavenir verantwortlich für Qualitätssicherung und Berufsentwicklung des Zeichnerberufs. Hierzu gehören die regelmässige Überprüfung und Revision der Bildungserlasse, die Entwicklung von Ausbildungsprogrammen für die überbetrieblichen Kurse oder Rahmenlehrpläne für die Berufsfachschule. Bisher finanzierten die Branchenverbände und die Lehrbetriebe diese Arbeit. Nicht-Ausbildungsbetriebe beteiligten sich nicht an den Kosten, profitierten aber von gut ausgebildetem Fachpersonal.

den Fachmittelschulen und anderen Berufslehren bestehen. Zudem können sich Zeichnerinnen und Zeichner EFZ weiterbilden, wobei die Grundausbildung auf weiterführende Bildungsgänge abgestimmt ist. Mit gezielter Nachwuchswerbung können junge Talente rekrutiert und der Fachkräftebedarf gedeckt werden.

Die von den Betrieben zu entrichtenden Beiträge werden basierend auf einer Selbstdeklaration erhoben. Im zweiten Quartal 2023 werden die Betriebe per Post von der Geschäftsstelle des Fonds aufgefordert, online die Selbstdeklaration auszufüllen. Plavenir und die BBF-Geschäftsstelle sind bestrebt, den administrativen Aufwand für die Betriebe so gering wie möglich zu halten. Informationen zum BBF – Reglement, Informationen zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung, Factsheet, umfassendes FAQ etc. – werden auf der Website von Plavenir publiziert. Aufgrund des erst im Februar abgeschlossenen Prozesses zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung werden einige Dokumente erst per 1. März 2023 aufgeschaltet. •

Gemäss Berufsbildungsgesetz (BBG) Art. 60 kann der Bundesrat Berufsbildungsfonds von Organisationen der Arbeitswelt auf deren Antrag hin für eine Branche als allgemeinverbindlich erklären. Damit werden alle Betriebe einer Branche zu Solidaritätsbeiträgen für die Berufsbildung verpflichtet. Die Gelder werden innerhalb der Branche erhoben und für die Förderung der Berufsbildung eingesetzt. Durch allgemeinverbindlich erklärte BBF werden auch Betriebe in die Verantwortung genommen, die sich bisher nicht an den allgemeinen Berufsbildungskosten einer Branche beteiligt haben. •

www.plavenir.ch

Die zeitgleiche Revision der Leistungs- und Honorarordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 wird als Chance zu einer in diesem Umfang nie erfolgten Harmonisierung genutzt. Hinter dem unscheinbaren Etappenziel verbirgt sich das Potenzial für ein tiefgreifendes Umdenken.

Text: Sonja Lüthi

Seit dem Aufbau der Projektorganisation im Herbst 2020 arbeiten die Kommissionen der Leistungs- und Honorarordnungen (LHO) für Architektur (SIA 102), Bauingenieurwesen (SIA 103), Landschaftsarchitektur (SIA 105) und Gebäudetechnik (SIA 108) intensiv an der Revision der LHO. Intensiv sind die Arbeiten bisher vor allem wegen des zentralen Etappenziels mit dem wenig inspirierenden Titel «Harmonisierung». Harmonisierung ist hier aber nicht zu verwechseln mit Gleichschaltung – oder, um es in den Worten von ZO-Präsident Erich Offermann zu Jahresbeginn vor versammelter LHO-Runde zu schreiben:

«Für Musik ist Harmonie grundlegend. Doch stehen im Orchester auf jedem Blatt andere Noten.»

In Zeiten zunehmender Komplexität und Spezialisierung soll die Harmonisierung zu einem einheitlichen Verständnis aller in der Planung Beteiligten und zur besseren Abstimmung innerhalb der Projektteams beitragen. Bereits 1984 wurden die LHO hinsichtlich ihrer Gliederung aufeinander abgestimmt, und seit dem Jahr 2000 gehört die Harmonisierung bei jeder Revision zu den Zielsetzungen (vgl. Kasten S. 20). Neu ist die Konsequenz und Tiefe, in der dies nun geschieht. Um den interdisziplinären Diskurs zu gewährleisten, sind erstmals sechs Arbeitsgruppen mit jeweils mindestens einer Vertretung aus jeder Kommission ins Leben gerufen worden. Gemeinsam arbeiten sie LHO-übergreifend an Querschnittsthemen wie «Auswirkungen der Informationstechnologie» oder «Qualität», um die Erkenntnisse dann in ihren Kommissionen zu diskutieren und die dort gefassten Entscheide wieder

in die Arbeitsgruppen zu tragen. Die Hauptarbeit liegt in dieser Etappe damit weniger in fachlichen Fragestellungen als in der Verständigung, Übersetzung, Vermittlung und Bereitschaft zum Verständnis der anderen Berufsstände und zum Kompromiss. Der im Vergleich zu 1984 weiterhin stark gestiegene Grad an Spezialisierungen macht die Verständigung allerdings noch schwieriger und den Bedarf an Harmonisierung noch grösser.

Zur einheitlichen Klärung der Zuständigkeiten innerhalb eines Projektteams hatte die Kommission SIA 103 bereits bei der letzten Totalrevision der LHO im Jahr 2014 einen Philosophiewechsel vollzogen: «Statt ‹Disziplinen› werden die Leistungen ‹Funktionen› zugeordnet», erläutert Stefan Hosang, SIA 103. Die damals eingeführte Dreiteilung in die Funktionen «Gesamtleitung», «Fachpla-

nung» und «Bauleitung» mit jeweils detaillierterem Leistungsbeschrieb dient nun auch den übrigen LHO als Basis für die Harmonisierung des zentralen Art. 4 unter Federführung der Arbeitsgruppe «Rollen und Funktionen». Weshalb die Kommissionen jetzt und nicht bereits 2014 den damals von der SIA 103 eingeschlagenen Weg aufgenommen haben, hat unterschiedliche Gründe.

Hinter der Aufgabenstellung verbirgt sich viel Arbeit zur Herbeiführung eines gemeinsamen Verständnisses über den Projektablauf, die Aufgabenzuteilung und die Terminologie. Bei der Umsetzung ist die Herausforderung für jede Disziplin eine andere und erhellt zugleich vieles über die jeweiligen Berufsstände. Für die Kommission der Architektinnen und Architekten geht die Bedeutung der SIA 102 über eine reine Leistungs- und Honorarord-

nung hinaus, indem sie auch Spiegel ihres Berufsverständnisses ist. Als möglichen Grund nennt David Merz, SIA 102, für die Architektur zentrale Themen wie «Baukultur»: «Technisch lassen sich Projektierungsaufgaben in der Regel leicht beschreiben. Für den architektonischen Wert essenziell ist aber die Beantwortung der Fragen: Was macht die Qualität des Umfelds aus und wie kann der Eingriff darin integriert werden?»

Die wesentliche Herausforderung der Harmonisierung sieht Merz entsprechend in der seinem Berufsstand innewohnenden integralen

Sichtweise: Leistungen, die bisher «in Personalunion» gedacht und beschrieben wurden, gilt es nun auf die drei Funktionen «Gesamtleitung», «Fachplanung» und «Bauleitung» zu unterteilen.

Als diametral entgegengesetzt beschreibt Heinz Richter, SIA 108, die Herausforderung der Gebäudetechnikingenieurinnen und -ingenieure. In den oftmals in einem Akronym zusammengefassten Berufsgruppen HLKKSE, zuzüglich der

jüngsten Disziplin Gebäudeautomation, vereint die SIA 108 sechs inhaltlich sehr unterschiedliche Berufsfelder und -bilder. Im Rahmen der Harmonisierung sollen die in separaten Artikeln beschriebenen Funktionen «Gebäudeautomation» und «Fachkoordination» in den Art. 4 integriert werden, ohne dass sie dabei an Gewicht verlieren. Die Abstimmungsarbeit betrifft hier in erster Linie die Funktionen «Baukontrolle», «Fachbauleitung» und «Fachkoordination». Die Herausforderung liegt darin, gleichzeitig die Unterschiede und die Gleichwertigkeit der innerhalb der SIA 108 vereinten Berufsgruppen zu erhalten und damit letzten Endes den Zusammenhalt der Disziplinen innerhalb der SIA 108 weiterhin zu gewährleisten.

Der für die Landschaftsarchitektinnen und -architekten wesentliche Punkt ist bei allen anderen Disziplinen als Leistung präsent, aber nicht in diesem Ausmass – wie die Revision vor Augen führte. Als einzige der vier LHO unterscheidet die SIA 105 in ihrem Art. 4 zwischen

Projektierungsaufgaben mit einem Bauwerk als Ziel und reinen Planungsaufgaben ohne bauliches Ergebnis. Für die Landschaftsarchitektinnen und -architekten steht fest, dass reine Planungsaufgaben teilweise nach anderen Leistungen verlangen und daher nicht über die frühen Phasen eines Bauprojekts beschrieben werden können, wie Kurt Gfeller, SIA 105, erläutert. Neben dem Phasenmodell SIA 112 für Projektierungsaufgaben (Art. 4.2, SIA 105) beruht der vorgelagerte Art. 4.1 deshalb auf dem Phasenmodell SIA 111 für «Planung und Beratung».

Gewisse Themen werden am Ende nicht in alle LHO Eingang finden und sollen es auch nicht. «Undenkbar, wenn alle zur gleichen Zeit den gleichen Ton spielen würden», um nochmals mit Erich Offermann zu sprechen. Doch hat die Harmonisierung in anderen Feldern bereits einen wirkungsvollen Perspektivenwechsel ausgelöst. Die verschiedenen

möglichen Funktionen der «Fachkoordination» sind nun in allen LHO als Leistung enthalten. Denn obgleich der Detaillierungsgrad nicht bei allen Disziplinen zu jeder Phase gleichgeschaltet ist, muss zumindest die räumliche Abstimmung der Planungsentscheide synchron erfolgen. Und, wohl einer der wesentlichen Punkte: Die Funktion «Gesamtleitung» soll je nach Projektart diejenige Fachperson übernehmen, die die zugehörigen Aufgaben am besten erbringen kann. Im Zentrum steht nicht die Disziplin, sondern das Projekt.

Mit dem Wegfall der Honorarberechnung nach aufwandbestimmender

Bausumme (Art. 7) im Zuge einer Intervention der Wettbewerbskommission (WEKO) sind detaillierte Leistungsbeschriebe als Grundlage für die Honorarverhandlung umso wichtiger geworden. Die Unterteilung nach Funktionen entspricht zudem der heutigen Realität mit zunehmen-

– Die Forderung, auf die zunehmende Komplexität von Planungs- und Bauprozessen mit einer berufsunabhängigen Beschreibung der Leistungen zu reagieren, erscheint bereits im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision 1984. Die Harmonisierung beschränkt sich auf die Struktur mit der Gliederung in die heutigen sieben Artikel.

– Mit dem Ziel, die Phasen- und Leistungsmodule über das gesamte Projektteam hinweg zu vereinheitlichen, wird das Leistungsmodell 95 (LM95) erarbeitet. Da die Module nicht auf diejenige der LHO abgestimmt waren, aber auch aufgrund der Skepsis in einem «liberalisierten Wirtschaftsumfeld mit einer Liberalisierung der

der Spezialisierung. «Unsere Leistungsbeschriebe stammen noch aus einer Zeit, in der die Projektorganisation meist überschaubarer war», erklärt David Merz. Was damals noch mit dem häufigen Zusatz «in der Regel» als Vertragsgrundlage dienen konnte, müsse heute zugewiesen und

Ordnungen zu reagieren», wird das LM95 schliesslich nie zur Publikation freigegeben.

– Mit der Publikationsfreigabe der Nachfolgerin Leistungsmodell SIA 112 im Jahr 2001 wird hinsichtlich Harmonisierung der Phasen- und Leistungsmodule ein Etappenerfolg erlangt. Sie bildet auch die Basis für die zeitgleiche Publikation der LHO.

– Seither sind die wesentlichen Ziele jeder LHO-Revision: Aktualisierung an die gegenwärtigen Verhältnisse und Fortschritte bei der Harmonisierung.

– Die Publikation der neuen LHO 102, 103, 105 und 108 ist für 2025 vorgesehen.

Quellen: Klaus Fischli, SIA 1837–2012 Schwerpunkte aus 175 Jahren Vereinsgeschichte, Hsg. SIA, 2012; Interview mit Hans Briner, u.a. SIA 112, 22.12.2022

detailliert beschrieben werden. Und nicht zuletzt: «Baukultur» mag nicht technisch beschreibbar sein, ist aber gleichzeitig eine «Leistung», die Zeit benötigt und zu vergüten ist. •

Sonja Lüthi, Dipl. Arch. ETH, Fachspezialistin Ordnungen SIA, sonja.luethi@sia.ch

Von der Tragwerkstruktur bis zum Elementbau – wir sind Ihr umfassender Planungs- und Produktionspartner und kennen die besten Lösungen für Ihr individuelles Bauvorhaben. Wir begleiten Sie kompetent und modern in allen Holz- und Systembauentwicklungen.

AUS UNSEREM VERLAG: ARCHI 1/2023

Im Lauf des letzten Jahrhunderts war die Triennale von Mailand – von Anfang an der Architektur und den angewandten Künsten gewidmet –ein Ausdruck der Vitalität der italienischen Kultur, die sich von einem historisierenden, in der handwerklichen Tradition der frühen 1920erJahre verankerten Ansatz zu einer neuen produktiven Struktur entwickelt hat. Sie ist eng mit dem professionellen und unternehmerischen Bereich der Lombardei verbunden und verweist auf industrielle Innovationen, technologische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den öffentlichen Raum. Ihr Programm hat es immer verstanden, die Themen und kritischen Zeitfragen

durch die verschiedenen Facetten der Designkultur zu erfassen: von den Jahren des Faschismus mit dem Aufkommen der rationalistischen Architektur über den Wiederaufbau nach dem Krieg, vom anschliessenden wirtschaftlichen Aufschwung bis hin zur Geburt des Designs, zu den urbanen und territorialen Veränderungen der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, dem Aufkommen der Ökologie und der Globalisierung im neuen Jahrtausend. Archi konzentriert sich auf einige wichtige Momente dieser Institution: auf dem fruchtbaren Feld der Beziehungen und des Austauschs haben Schweizer Architekten, Designer und Künstler bedeutende theoretische und materielle Spuren hinterlassen. Diese sich überkreuzenden Blickwinkel konnten disziplinäre Grenzen überschreiten und Räume für Experimente und Wechselwirkungen öffnen. •

TEC21 7/2023, 10. März 2023

Energiewende am Kipppunkt Hauswände oder Alpweiden? | Haus mit Winterfassaden | Vier Speicher, drei Quellen und zwei Maschinen espazium.ch/de

TRACÉS 2/2023, 10. Februar 2023

Car and the city La ville-territoire post-car. Un futur pensable | Anvers, Utrecht, quand la société civile dessine la ville sans voiture | La nouvelle vie des parkings silos espazium.ch/fr

Alle Artikel der Zeitschrift «Archi» und viele weitere Beiträge aus der italienischsprachigen Schweiz auf espazium.ch/it

Energieverbunde:

Die Alternative zu Erdgas und Heizöl

Wer auf Energieverbunde setzt, fördert die lokale Wertschöpfung, schont die Umwelt und profitiert von einer sicheren Versorgung. In Zeiten steigender Preise und drohender Mangellagen sind diese Vorteile wertvoller denn je. Die Komplexität ist herausfordernd – nicht nur für Immobilieneigentümerschaften, sondern auch für Gemeinden und Städte. •

www.ewz.ch/thermische-netze

Der Designklassiker für die Küche

ETERNIT

Die Eternit (Schweiz) AG wird zur Swisspearl

Schweiz AG

Mit der Übernahme des dänischen Faserzementherstellers Cembrit

Hold ing A/S im Sommer 2022 ist die Swisspearl Group AG, zu der auch die Eternit (Schweiz) AG gehört, stark gewachsen. Weiterhin mit drei Namen und Marken auf dem Markt aktiv zu sein, wäre zu aufwändig gewesen. Daher werden künftig Cembrit, Swisspearl und Eternit unter einem Namen zusammengefasst, wird für alle Firmen- und Markenauftritte der Name Swisspearl genutzt und damit eine gemeinsame Marke geschaffen. Der Name Swisspearl wird von der Eternit (Schweiz) AG seit 2002 im Export genutzt und ist in vielen

Die Küchenarmatur Twin von Laufen ist seit Jahren der Inbegriff für schlichte Eleganz und raffinierte Technik und wird mittlerweile als Designklassiker gehandelt. Zu ihren wichtigsten Merkmalen gehören ihre schlanke Linienführung und ihre wasser- und energiesparende Mischtechnik, ihre beständigen Oberflächen aus Chrom oder Edelstahl und der wahlweise links, rechts oder vorne anzubringende Bedienhebel. Architekten wie auch Endkunden schätzen die Vorzüge von Twin gleichermassen und setzen sie entsprechend gern in unterschiedlichen Küchenumgebungen ein. • www.laufen.ch

HÄRING AG

Nachhaltige und innovative Systembaulösungen für urbane Baulücken

Mit Vertica-L entwickelt und realisiert Häring auf unternutzten Parzellen im innerstädtischen Raum mehrgeschossige Immobilien in moderner Holzbauweise. Das durchgängige Vertikalprinzip in Holz-Systembauweise eignet sich durch die präzise Vorfertigung, die statischen Eigenschaften, tiefere Kosten, geringe Lärmemissionen und die kurze Bauzeit optimal für kleinräumliche, innerstädtische Gebäudelösungen. • www.haring.ch

Ländern bekannt. Ab dem 1. April 2023 wird die Eternit (Schweiz) AG daher neu unter dem Namen Swisspearl Schweiz AG firmieren. • www.swisspearl-group.com

Die Angaben zu Firmen, Produkten und Dienstleistungen basieren auf Firmeninformationen. Auf den Abdruck solcher Hinweise besteht kein Anspruch. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Bitte senden Sie Ihre Informationen an TEC21, Postfach, 8036 Zürich, oder an produkte @ tec21.ch

Die mit markierten Firmen bzw. Produkte sind in der Schweizer Baumuster-Centrale Zürich SBCZ vertreten. www.baumuster.ch

AUSSTELLUNG

BIS 26. MÄRZ 2023

TAGUNG 20. UND 21. MÄRZ 2023

Dass die Photovoltaik einen wesentlichen Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung der Schweiz leisten muss, ist kaum umstritten. Dass sie auch für die Stromversorgung im Winter eine zentrale Bedeutung hat, ist ein Thema der PV-Tagung 2023. Weitere Themen sind der beschleunigte Ausbau mit Grossanlagen, die Gestaltung der Energiewende, aber auch nachhaltiges Wachstum in der Schweiz und weltweit. •

Ort: Kursaal Bern und im Livestream

Infos: www.swissolar.ch/21-schweizerphotovoltaik-tagung

Der Schweizer Designpionier Willy Guhl (1915–2004) entwarf weltbekannte Sitzmöbel wie den Strandstuhl für Eternit oder Europas erste Sitzschale aus Kunststoff. Über Jahrzehnte praktizierte und vermittelte er einen am Menschen und seinen Bedürfnissen orientierten Gestaltungsansatz. Ob Blumenkistchen, Badewanne, Kerzenständer oder Landwirtschaftsfahrzeug – Guhls beispielhafte Entwürfe prägen die Produktkultur bis heute. Die Ausstellung im Museum für Gestaltung Zürich gibt Einblick in sein ganzheitliches und praxisorientiertes Schaffen. Eine ausführliche Ausstellungsbesprechung findet sich auf espazium.ch, Kurzlink: bit.ly/ausstellung-guhl •

Ort: Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse

Infos: www.museum-gestaltung.ch

TAGUNG 31. MÄRZ 2023

Esskultur spannt den Bogen zwischen Tradition und Exotik. Während wir die Früchte des Bodens geniessen, denken wir an idyllische Kulturlandschaften einer vergangenen Zeit – Bilder einer heimatlichen Landschaft. Wenn wir anders essen – verändert sich auch die Landschaft? Der Rapperswiler Tag 2023, die Fachtagung von OST, BSLA und SIA trägt den Titel «Schlaraffenland – Landschaft zwischen Sinnlichkeit und Transformation». Gefragt wird nach unseren Ideen und unserem Willen, die Landschaft der Landwirtschaft zu gestalten – als Chance für eine ökologische Transformation und mehr Ästhetik. •

Ort: OST – Ostschweizer Fachhochschule, Rapperswil

Infos: www.rapperswilertag.ch

TAGUNG

8. MÄRZ 2023

Auf die Digitalisierung folgt das Zeitalter der Biologisierung. Mit urbanen Gärten und begrünten Fassaden holen wir die Wildnis zurück in die Städte, und wir erforschen das soziale Leben der Pflanzen oder die Kommunikation von Tieren. Der 19. Europäische Trendtag zeigt, wie sich das Verständnis von Natur und die Beziehung zu ihr verändern und wo gesellschaftliche und unternehmerische Potenziale liegen. Es werden neueste Erkenntnisse aus der Forschung und die spannendsten Startups der Bioökonomie präsentiert. •

Ort: GDI Gottlieb Duttweiler Institut, Rüschlikon

Infos: www.gdi.ch

TAGUNG 14. MÄRZ 2023

Im März findet die 21. Ausgabe des VGQ Holzbau Forums statt. Die Holzbau-Fachtagung ist eine der wichtigsten Schweizer Fachveranstaltungen und der Treffpunkt der gesamten Holzbranche. Die Teil nehmenden erwartet ein umfassendes Programm zur aktuellen Entwicklung im Holzbau und drei parallele Vortragsreihen zu Holzbautechnik, Architektur und Industrie. •

Ort: Trafo, Baden

Infos: www.fach.vgq.ch

Viele weitere Veranstaltungen finden sich in der Agenda für Baukultur auf events.espazium.ch oder via untenstehendem QR-Code.

Folgen Sie uns auch auf Instagram oder LinkedIn oder abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter auf espazium.ch/de/newsletter

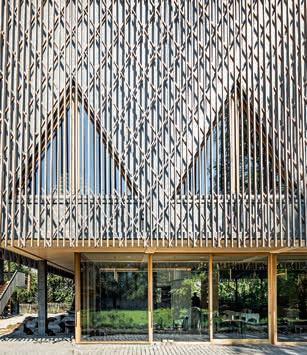

Das Schulhaus Wallrüti in Winterthur von Schneider Studer Primas ist eines der grössten im Kanton Zürich. 24 Oberstufenklassen lernen hier. Sie testen gleichzeitig ein Raumkonzept, das die Flächeneffizienz auf die Spitze treibt.

Text: Sabine v. Fischer

Unter all den innovativen Schulhausideen der letzten Jahre war dieser Entwurf wohl der mutigste: Die Idee der Freiluftschule aus dem letzten Jahrhundert inspirierte den Entwurf – und stellte damit einige Gewohnheiten im zeitgenössischen Schulhausbau infrage. Der Wettbewerbsentscheid für das Projekt «Grosser Bär» von Schneider Studer Primas von 2016 erstaunte viele und löste auch während der Projektentwicklung noch Kopfschütteln aus.

Zwischen vielen Einfamilienhäusern, einigen Grosswohnbauten und etwas Gewerbe am Winterthurer Stadtrand gelegen, ist das Schulhaus Wallrüti mit seinen 28 Schulzimmern für 24 Klassen eines der grössten des Kantons – und wirkt doch nicht so: Die wolkenförmigen umlaufenden Laubengänge verschleiern den kompakten dreigeschossigen Kubus auf so verspielte Weise, dass er eher zu den umliegenden Wiesen und Wäldern als zur Stadt gehört.

Die Schule im Freien fördere das Lernen und die Gesundheit, glaubten die Lebensreformer vor hundert Jahren. Die Laubengänge der neuen Schule bieten viel Bewegungsraum, draussen. Wege an der frischen Luft sind im Wallrüti nichts Neues: Ein Angebot begrünter Aussenräume gab es schon zwischen den Pavillons des Vorgängerprojekts von Irion Architekten aus den 1970er-Jahren, die sich als kleines Schuldorf um verschiedene Aussenräume gruppierten.

Auch dort mussten in den Pausen alle nach draussen. Diese Pavillons waren zwar als schutzwürdig, wegen zu tiefer Korrosion am Cortenstahl der Fassaden allerdings als nicht restaurierbar eingestuft. Deshalb fiel vor gut zehn Jahren der Entscheid für einen Neubau, der nach pandemie- und planungsbedingen Verspätungen im August 2022 eingeweiht wurde.

Was Schneider Studer Primas’ Projekt bietet, ist kein Schulhof, sondern sind nach aussen gestülpte Wege: Sie sind nicht nur Erschliessung für die Schulzimmer, sondern Pausenhalle, Begegnungsraum und sogar Bühne: Wer gesehen werden will, bekommt hier eine Chance.

Die Laubengänge bieten den Schülerinnen und Schülern viel Bewegungsraum. Eine Rampe und fünf Spiraltreppen verbinden die drei Ebenen an den Abenden, Wochenenden und während der Ferien genauso wie während der Unterrichtszeit. «Die Schülerinnen und Schüler kommen aus allen Richtungen, auf allen Seiten gibt es Eingänge», erklärt Jens Studer die gewollte Einbindung ins Quartier. Und: «Wir haben die Lauben immer als öffentliche Räume betrachtet.»

Die umlaufenden Lauben laden nicht nur die Schülerinnen und Schüler ein: Aktivitäten ausserhalb der Schulzeit geben Anlass zu Beschwerden, die in den lokalen Medien zuweilen mehrfach wiedergegeben werden: zu viel Licht wegen der Bewegungsmelder, zu viel Lärm, zu viel Abfall nach den nächtlichen Besuchen. Schulleiterin Maya Steffen stört sich nicht an den Gästen, nur an ihren Spuren: «Wir betrachten die Nutzung durch die Quartierbewohnenden gerne positiv. Es wäre allerdings einfacher, wenn wir die Anlage am nächsten Morgen wieder aufgeräumt in Betrieb nehmen könnten.» Tagsüber gehören die Laubengänge und das viele Grün, das sie umgibt, den Schülerinnen und Schülern, wenn sie das grosse Schulhaus auf den geschwungenen Balkonen, Treppen und Rampen umkreisen (vgl. das Gespräch «Es war für uns nie ein Problem, dass alle an die frische Luft müssen.», S. 32).

Grundriss 2 OG 1:500

Die äussere Wolkenform verbindet den kompakten Körper mit dem Quartier und der umliegenden Landschaft.

Grundriss 1 OG 1:500

Im Querschnitt zeigt sich der kompakte Baukörper des beheizten Volumens

Längsschnitt A-A 1: 500

Bauherrschaft

Stadt Winterthur, Departement Schule und Sport

Architektur

Schneider Studer Primas

Architekten, Zürich

Baumanagement

BGS & Partner, Rapperswil

Tragwerksplanung

Schnetzer Puskas Ingenieure, Zürich

Landschaftsarchitektur

Kolb, Zürich

HLK-Planung

Waldhauser + Hermann, Münchenstein

Sanitärplanung

Bünder Hydroplan, Hochdorf

Elektroplanung

Hefti Hess Martignoni, Zürich

Bauphysik

Durable, Zürich

Signaletik

Sarah Infanger, Zürich

Erstellungskosten BKP 1–9

28 016 000.– Fr.

Gebäudekosten (Volumen)

BKP 2 / GV: 1109.– Fr.

Gebäudekosten (Hauptnutzfl.)

BKP 2 / HNF: 5030.– Fr.

Im Umgebungsplan zur linken Hand der Neubau, rechts Turnhalle, Singsaal und Kindergarten aus den 1970er-Jahren, Mst. 1 : 2000.

In erster Linie leisten diese Laubengänge alles, was in einem konventionellen Schulhaus die Korridore hergeben: die gesamte Erschliessung. Als Verkehrsfläche im beheizten Volumen dienen lediglich 81 m2 als Vorzonen zwischen Eingangshalle, Schulsekretariat, Räumen für die Lehrpersonen, Nasszellen, Putz- und Technikräumen. Alle anderen Wege führen an der frischen Luft auf den Lauben um das Gebäude herum. Vor der Schulstunde, beim Wechsel in eines der Handarbeits- oder Naturkunderäume oder in der Pause sind Wetter und Jahreszeiten Teil des Alltags, draussen.

Drinnen reihen sich die Schulzimmer direkt aneinander und können über doppelflügelige Verbindungstüren zusammengeschaltet werden. Diese inneren Verbindungen ermöglichen Clusterbildungen für klassenübergreifenden Unterricht. Wenn alle Türen offen stehen, zeigt sich die Enfilade der Schulzimmer in beide Richtungen von Fassade bis Fassade.

Das beheizte Bauvolumen ganz ohne Korridore ist extrem kompakt, draussen schwingen sich die Betonlauben um den Glaskörper: Dem Neubau des Wallrüti-Schulhauses mit seinen gut 4000 m² Hauptnutzfläche und 300 m² Nebennutzflächen stehen etwas über 2500 m² Laubengänge gegenüber.

Die schlanken Stahlstützen der ausschweifenden Laubengänge und die Stämme von bestehenden und neu gepflanzten Bäumen umspielen das Haus. Drinnen tragen massive Betonstützen mit 55 cm Durchmesser und Unterzüge die Lasten. Sie leisten, ohne jede weitere Wand, die gesamte Statik und Aussteifung und für die Zukunft maximale Nutzungsflexibilität.

Freiluftschulen im frühen 20. Jahrhundert

Frische Luft, viel Bewegung und eine gesunde Ernährung standen anfangs des vergangenen Jahrhunderts im Fokus moderner Schulen, sowohl für gesunde wie

Der Energiestandard des neuen Schulhauses Wallrüti ist deutlich besser, als die Baugesetze es verlangen würden. Den Anstoss dazu gab allerdings nicht ein Wunsch nach Suffizienz, sondern das rigorose Sparprogramm der Stadt Winterthur. Aus dieser (Spar-)Not geboren, zeigt das Schulhaus angesichts der heutigen Flut von Vorschriften viel Mut zum Experiment mit Konsequenzen für die energetische Performance.

Auch beim Aushub wurde gespart, ein Untergeschoss gibt es nicht. Und vor allem hat die ungewohnte räumliche Anordnung Folgen für das soziale Leben im Schulhaus: Die offene Struktur und die umlaufende Erschliessung mit ihrer Einladung, sich zu bewegen, ist zugleich ein Geschenk und eine Herausforderung für die Nutzerinnen und Nutzer.

Das Haus holt auch die Themen der Wiesen und Wälder am Ende der Guggenbühlstrasse in den Siedlungsraum hinein und will als begrünte Lunge wahrgenommen werden. Ob es als frei geformt oder streng kubisch beschrieben werden soll, lässt sich nicht abschliessend sagen. Die Interaktion mit der Umgebung ist bestimmt den wolkig-wilden Kurven der Laubengänge geschuldet, wohl auch der wilden Begrünung vor den Fenstern des raumhoch verglasten Baukörpers. Ganz im Sinn einer Freiluftschule für das 21. Jahrhundert werden dort die Schulzimmer in der Hauptsache natürlich belüftet: Fenstertüren aufschieben und herein mit der frischen Luft! •

Sabine v. Fischer, Architekturjournalistin svfischer@arch-agent.org

für «kränkliche» Kinder. Es wurden Waldschulen und Freiluftschulen gegründet.

Das «International Bureau of Open Air Schools» organisierte Kongresse. Für ihre Architektur besonders bekannt sind die 1930 eingeweihte Freiluftschule für gesunde Kinder von Bernard Bijvoet und Jan Duikers in Amsterdam und

die fünf Jahre später fertiggestellte Schule für tuberkulosekranke Kinder in Suresnes von Eugène Beaudouin und Marcel Lods.

Die Schule in Suresnes (vgl. Bild) liegt an einem Sonnenhang in der Region Île-de-France. Ein 200 m langes Gebäude in Stahlskelettbauweise mit Kantinen, Turnhallen, Werkstätten, Duschen, Planschbecken und Kindergarten schirmt Pavillons für acht Klassen und ein Ärztehaus von der Strasse ab.

Die Pavillons boten in meist quadratischen, 4 m hohen, luftigen Räumen jeweils Platz für etwa 20 Kinder. Dank einer Konstruktion der Ateliers Jean Prouvé liessen sich drei der Glasfassaden wie eine Ziehharmonika öffnen, bis sie im Zuge einer Renovation vor 40 Jahren mit Doppelverglasungen ersetzt wurden. Die Freiluftschule von Suresnes ist seit 1965 inventarisiert und seit 2002 denkmalgeschützt. 2027 soll sie in einer neuen Nutzung als «Musée-Mémorial du Terrorisme» wiedereröffnet werden. • (svf)

Links: Klassenpavillon der Freiluftschule von Suresnes (F) von 1935. Architektur: Eugène Beaudouin und Marcel Lods; Fenster: Ateliers Jean Prouvé (Postkarte).

Die räumlich besondere Organisation ist suffizient und ermöglicht ein schlankes Haustechniksystem.

Text: Paul Knüsel

Im Showroom von Autohäusern fällt sofort auf: Die «Utility»-Klasse wirkt sportlich, breit und hat viel Beinfreiheit. Selbst kleine Fahrzeugmodelle kommen aufgebauscht daher. Und: Was früher manuell handzuhaben war, ist nur noch per Knopfdruck lieferbar. Solche Sprünge in der Formatierung und Automatisierung scheint der Bausektor ebenfalls mit Fortschritt zu verwechseln: Ein Wechsel von Alt zu Neu

bläht Schlankes gern auf. Die Verpackung wird luftig, drinnen entsteht viel Freiraum, und es wird bequemer.

Wissenschaftliche Analysen zeigen allerdings: Ein derart aufgeblähter Ersatz spart oft weniger Ressourcen als von ihm verdrängte Immobilien. Die Effizienzkennwerte werden zwar besser, doch der Rebound-Effekt, der aus dem Zuwachs an Fläche und Komfort entsteht, macht viele Energiesparbemühungen wieder zunichte.

(HNF dunkles Kreissegment)

Geschossflächenvergleich GF(Grösse Kreis)und Flächeneffizienz(HNF dunkles Kreissegment)

Grosser Bär

Geschossflächenvergleich GF(Grösse Kreis)und Flächeneffizienz(HNF dunkles Kreissegment)

Geschossflächenvergleich GF(Grösse Kreis)und Flächeneffizienz dunkles Kreissegment)

Geschossflächenvergleich GF(Grösse Kreis)und Flächeneffizienz

Geschossflächenvergleich Kreis)und Flächeneffizienz

Geschossflächen und Flächeneffizienz

Geschossflächenvergleich GF(Grösse Kreis)und Flächeneffizienz(HNF dunkles Kreissegment)

Perilun Lernwerkstatt

Rotes Krokodil Lenz Wallwurz Perilun Lernwerkstatt

Rotes Krokodil Lenz Wallwurz Perilun Lernwerkstatt

Rotes

Kompakt und effizient: Vergleich der Flächennutzung im realisierten Schulhaus Wallrüti (dunkelgrauer Kreis, links) mit weiteren Wettbewerbsentwürfen. Die Kreisgrösse entspricht der Bruttogeschossfläche und das dunkle

Balthasar Schola Max Grosser Bär

Die Stadt Winterthur dachte eher daran, finanzielle als energetische Ressourcen zu schonen, als sie einen Ersatz für das nicht instandsetzbare Wallrüti-Schulhaus bestellte. Für wenig Geld wollte sie eine gut organisierte Schule. Keine grosse Überraschung war deshalb, dass derjenige Vorschlag den Wettbewerb gewann, der sich mit dem bescheidensten Fussabdruck begnügte: Die Geschossfläche und die Hauptnutzfläche unterscheiden sich nur unwesentlich. Die hohe Flächeneffizienz, der kompakte Baukörper und ein ungewohnter Alltagsbetrieb sind nun Erkennungsmerkmale für diese mutige Freiluftarchitektur.

Aufs Wesentliche reduziert sind selbst die improvisierten Garderoben: mit Haken an den Pfeilern in jedem Unterrichtsraum. Ausserhalb der thermischen Glashülle befindet sich dagegen, was der Erschliessung dient. Gänge, Foyer und Treppenhaus bilden zusammen die Lauben, die durch wolkenförmig auskragende Betondecken gut vor Regen und Sonne abgeschirmt sind. Läge der ausgelagerte Zugangsbereich innerhalb des Dämmperimeters und würde dieser wie üblich beheizt: Energiebezugsfläche und Heizwärmetotal wären etwa 20 % grösser.

12

12

Das Format folgt der funktionalen Regel: Was nicht zwingend zu beheizen ist, bleibt aussen vor. Die Energiebezugsfläche beherbergt nur Räume, die direkt dem Unterricht dienen. Klassenzimmer an Klassenzimmer reiht der quaderförmige Baukörper aneinander.

Das reduzierte technische Inventar passt zur einfachen Raumanordnung: Anstelle eines mechanischen Antriebs sorgt die natürliche Thermik für Luftströmung. Frische Luft gelangt von aussen in jedes Klassenzimmer, sobald Eingangstür, Lüftungsflügel und/oder Schiebefenster

offen stehen. Noch wirksamer wäre ein Querlüften, was aber daran scheitert, dass jeder Raum nur die eine Fensterfront besitzt. Hierbei mussten die Lüftungsflügel optimiert werden: Anstelle von ursprünglich geplanten Oberlichtern erlauben nun vertikal und raumhoch angeordnete Öffnungen den regelmässigen Luftaustausch. CO²-Sensoren regeln den automatischen Auf-und-ZuBetrieb. «Das in der Planung bestimmte Lüftungsregime scheint sich zu bewähren», sagt Daniel Huwiler vom Amt für Städtebau: Jede Klasse benötigt ein bis zwei Mal pro Lektion frische Luft. Kinderkrankheiten sind einzig bei der Steuerung der Lüftungsflügel zu beheben. Das natürliche Belüftungssystem wirkt auch bei der Raumklimatisierung aktiv mit. Etwa zum Schutz vor der Sommerhitze: Die Lüftungsflügel lassen sich gemäss Zeitprogramm – etwa ab Mitternacht bis zur Morgenfrische – öffnen. Werden die Räume in der Nacht systematisch ausgekühlt, können Oberflächen ein Aufheizen der Innenluft tagsüber abpuffern. In Ergänzung dazu bieten die mineralischen Böden und Decken ausreichend Masse, um sich am thermischen Ausgleich zu beteiligen. «Die Bauherrschaft lässt gewisse Überhitzungsstunden zu», ergänzt Robert Gschwend vom Gebäudetechnikbüro Waldhauser + Hermann.

Im aktuellen Schulhausbau sind derart entschlackte Systeme willkommen. Ob bei Bestellungen oder in Wettbewerbsentwürfen: Architekten und Bauträger ziehen das natürliche Belüften einer mechanischen Anlage oft vor, falls die Standorte vor Strassenlärm gefeit sind. Denn es spricht sich herum: Ein kontrolliertes Lüften erhöht den Stromverbrauch von Zweckbauten bis zu 50 %; diesen Zusatz hat sich das Schulhaus Wallrüti aufgespart. Auch seiner Architektur ist zu verdanken, dass Motoren und Ventilatoren weitgehend überflüssig sind. Komplett antriebslos ist das Wallrüti-Schulhaus aber nicht: Die Heizkörper sind am Boden angebrachte Luftkonvektoren, die Wärme von einer Erdwärmepumpe beziehen. Die relativ hohe Vorlauftemperatur von 40 °C stellt sicher, dass die Räume flink mit warmer Luft versorgt werden. Dies wirkt zum einen dem Auskühlen der Raumluft entgegen, weil die Zimmer nur stossweise gelüftet werden. Zum anderen lässt sich der Eintrag von Warmluft ebenso kurzfristig drosseln, weil die Schülerinnen und Schüler ihrerseits viel Wärme einbringen. Die Konvektoren unterstützen bei Bedarf auch den sommerlichen Hitzeschutz: Im Freecooling-Modus strömt Luft in die Schulzimmer, nachdem sie via Erdwärmesonden abgekühlt wurde.

Die Architektur bietet Gewähr für die effiziente Raumorganisation und den schlanken technischen Zusatzaufwand. Aber gratis ist das nicht; es wurde mehr Material verbaut: Um die vertikale Tragstruktur freizuhalten, etwa von aussteifenden Trennwänden, sind die Betondecken mindestens 35 cm dick; die rippenar-

Im Schulhaus Wallrüti können die einzelnen Klassenzimmer mit Doppelflügeltüren zu grösseren Einheiten zusammengeschlossen werden und ermöglichen so verschiedene Arten des Unterrichts.

tigen Unterzüge noch 10 cm mächtiger. Umso relevanter ist die Systemtrennung: Die massive Bausubstanz enthält mit Ausnahme der Stromleitungen keine weiteren Einlagen. So sind modulare und flexible Nutzungskonzepte denkbar, sollte das Schulhaus irgendwann nicht mehr für Bildungszwecke beansprucht werden. Und sowieso gilt: Angesichts der verbauten Betonmasse ist geboten, das Bauwerk – anders als sein Vorgänger –dauerhaft, für viele kommende Generationen, zu nutzen. In der Projektierungsphase wurde kurz darüber diskutiert, die Lüftungsflügel nicht mit Elektronik auszustatten. Doch die Nutzerseite lehnte die Vereinfachungsidee mit dem Hinweis ab: Lehrpersonen seien mit dem Unterricht so weit absorbiert, dass sie sich nicht auch noch um die Lufthygiene kümmern könnten. Nach dem ersten halben Betriebsjahr scheint sich diese Skepsis aber zu verflüchtigen. Zwar sei man, gemäss Daniel Huwiler, noch daran, den Lüftungsalgorithmus hinsichtlich des CO²-Gehalts und der Raumtemperaturen zu optimieren. Gleichzeitig bestätige der Schulalltag, dass sich die Nutzer an dieses ungewöhnlich kompakte und dennoch luftige Schulhaus gewöhnen können. •

Paul Knüsel, Redaktor Umwelt/EnergieEin Gespräch mit Schulleiterin Maya Steffen, Architekt Jens Studer und Stadtbaumeister Jens Andersen zu den Herausforderungen der Planung und ersten Erfahrungen im Betrieb.

TEC21: Ein entscheidender Faktor im Wettbewerb für den neuen Klassentrakt des Schulhauses Wallrüti war der enorme Spardruck. Kann man also sagen, dass Not erfinderisch macht?

Jens Andersen: In diesem Fall stimmt das auf alle Fälle!

Jens Studer: Klar, wir hatten im Wettbewerb bei Weitem das kleinste beheizte Volumen. Ich denke, das Projekt wurde nicht wegen des Konzepts gewählt, sondern weil es bei den Kosten so gut abschnitt.

Maya Steffen: Das war nicht der einzige Grund. Wir fanden auch das Konzept sehr interessant, weil es den Bedürfnissen der Schule entspricht. Aus diesen beiden Gründen, den niedrigen Kosten und dem flexiblen Raumkonzept, wurde das Projekt am Schluss ausgewählt.

Andersen: Ich unterstütze das: Der Wettbewerb führte zu einer guten Architektur. Und er zeigte der Stadt Winterthur, wie sie haushälterisch mit den Kosten umgehen kann. Dies geschieht nicht in jedem Wettbewerb so ausgeprägt.

Es ist das erste Mal, dass das Architekturbüro Schneider Studer Primas ein Schulhaus entworfen hat. Inwiefern ist es von Vorteil, wenn die Architekten, ohne Vorbelastung oder Vorurteile, alles neu denken?

Steffen: Das kann ich nicht beurteilen, weil wir nie direkt zusammengearbeitet haben. Es waren immer andere Stellen dazwischen.

Andersen: Die Frage ist in sich nicht schlüssig. Wer einen Wettbewerb auslobt, ist bereit, ein Risiko einzugehen. Ein Wettbewerb schafft genau ebendiese Situation, in der es keine vorgegebenen Lösungen gibt. Wer Sicherheit möchte, wählt ein Planerwahlverfahren.

Studer: Der Wettbewerb war selektiv, mit Präqualifikation. Das Risiko war minimiert: Es war klar, dass nur erfahrene Büros zugelassen sind.

Andersen: Die Lösung, die hier gewonnen hat, ist sehr speziell: Die innere Organisationsform bewirkt, dass das Gebäude über die balkonartigen Laubengänge stark mit dem Quartier interagiert. Das ist identitätsprägend für das Quartier.

Jens Andersen ist seit 2017 Stadtbaumeister in Winterthur. Er begleitete die Projektierung und Ausführung des Schulhauses

Wallrüti als Bauherrenvertreter. Zuvor war er Stadtbaumeister und Leiter Stadtplanung in Schaffhausen. Als Architekt arbeitete er davor in Architekturbüros und einer grossen Immobilienfirma.