5 minute read

Eine Freiluftschule für das 21. Jahrhundert

from An die frische Luft!

by espazium.ch

Das Schulhaus Wallrüti in Winterthur von Schneider Studer Primas ist eines der grössten im Kanton Zürich. 24 Oberstufenklassen lernen hier. Sie testen gleichzeitig ein Raumkonzept, das die Flächeneffizienz auf die Spitze treibt.

Text: Sabine v. Fischer

Unter all den innovativen Schulhausideen der letzten Jahre war dieser Entwurf wohl der mutigste: Die Idee der Freiluftschule aus dem letzten Jahrhundert inspirierte den Entwurf – und stellte damit einige Gewohnheiten im zeitgenössischen Schulhausbau infrage. Der Wettbewerbsentscheid für das Projekt «Grosser Bär» von Schneider Studer Primas von 2016 erstaunte viele und löste auch während der Projektentwicklung noch Kopfschütteln aus.

Zwischen vielen Einfamilienhäusern, einigen Grosswohnbauten und etwas Gewerbe am Winterthurer Stadtrand gelegen, ist das Schulhaus Wallrüti mit seinen 28 Schulzimmern für 24 Klassen eines der grössten des Kantons – und wirkt doch nicht so: Die wolkenförmigen umlaufenden Laubengänge verschleiern den kompakten dreigeschossigen Kubus auf so verspielte Weise, dass er eher zu den umliegenden Wiesen und Wäldern als zur Stadt gehört.

Frische Luft für alle, immer

Die Schule im Freien fördere das Lernen und die Gesundheit, glaubten die Lebensreformer vor hundert Jahren. Die Laubengänge der neuen Schule bieten viel Bewegungsraum, draussen. Wege an der frischen Luft sind im Wallrüti nichts Neues: Ein Angebot begrünter Aussenräume gab es schon zwischen den Pavillons des Vorgängerprojekts von Irion Architekten aus den 1970er-Jahren, die sich als kleines Schuldorf um verschiedene Aussenräume gruppierten.

Auch dort mussten in den Pausen alle nach draussen. Diese Pavillons waren zwar als schutzwürdig, wegen zu tiefer Korrosion am Cortenstahl der Fassaden allerdings als nicht restaurierbar eingestuft. Deshalb fiel vor gut zehn Jahren der Entscheid für einen Neubau, der nach pandemie- und planungsbedingen Verspätungen im August 2022 eingeweiht wurde.

Was Schneider Studer Primas’ Projekt bietet, ist kein Schulhof, sondern sind nach aussen gestülpte Wege: Sie sind nicht nur Erschliessung für die Schulzimmer, sondern Pausenhalle, Begegnungsraum und sogar Bühne: Wer gesehen werden will, bekommt hier eine Chance.

Die Laubengänge bieten den Schülerinnen und Schülern viel Bewegungsraum. Eine Rampe und fünf Spiraltreppen verbinden die drei Ebenen an den Abenden, Wochenenden und während der Ferien genauso wie während der Unterrichtszeit. «Die Schülerinnen und Schüler kommen aus allen Richtungen, auf allen Seiten gibt es Eingänge», erklärt Jens Studer die gewollte Einbindung ins Quartier. Und: «Wir haben die Lauben immer als öffentliche Räume betrachtet.»

Neue Aussenräume für das Quartier

Die umlaufenden Lauben laden nicht nur die Schülerinnen und Schüler ein: Aktivitäten ausserhalb der Schulzeit geben Anlass zu Beschwerden, die in den lokalen Medien zuweilen mehrfach wiedergegeben werden: zu viel Licht wegen der Bewegungsmelder, zu viel Lärm, zu viel Abfall nach den nächtlichen Besuchen. Schulleiterin Maya Steffen stört sich nicht an den Gästen, nur an ihren Spuren: «Wir betrachten die Nutzung durch die Quartierbewohnenden gerne positiv. Es wäre allerdings einfacher, wenn wir die Anlage am nächsten Morgen wieder aufgeräumt in Betrieb nehmen könnten.» Tagsüber gehören die Laubengänge und das viele Grün, das sie umgibt, den Schülerinnen und Schülern, wenn sie das grosse Schulhaus auf den geschwungenen Balkonen, Treppen und Rampen umkreisen (vgl. das Gespräch «Es war für uns nie ein Problem, dass alle an die frische Luft müssen.», S. 32).

Grundriss 2 OG 1:500

Die äussere Wolkenform verbindet den kompakten Körper mit dem Quartier und der umliegenden Landschaft.

Grundriss 1 OG 1:500

Im Querschnitt zeigt sich der kompakte Baukörper des beheizten Volumens

Längsschnitt A-A 1: 500

Bauherrschaft

Stadt Winterthur, Departement Schule und Sport

Architektur

Schneider Studer Primas

Architekten, Zürich

Baumanagement

BGS & Partner, Rapperswil

Tragwerksplanung

Schnetzer Puskas Ingenieure, Zürich

Landschaftsarchitektur

Kolb, Zürich

HLK-Planung

Waldhauser + Hermann, Münchenstein

Sanitärplanung

Bünder Hydroplan, Hochdorf

Elektroplanung

Hefti Hess Martignoni, Zürich

Bauphysik

Durable, Zürich

Signaletik

Sarah Infanger, Zürich

Erstellungskosten BKP 1–9

28 016 000.– Fr.

Gebäudekosten (Volumen)

BKP 2 / GV: 1109.– Fr.

Gebäudekosten (Hauptnutzfl.)

BKP 2 / HNF: 5030.– Fr.

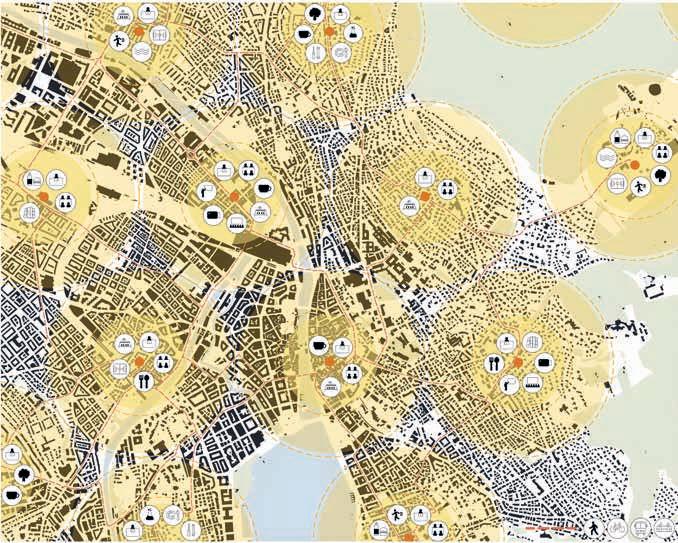

Im Umgebungsplan zur linken Hand der Neubau, rechts Turnhalle, Singsaal und Kindergarten aus den 1970er-Jahren, Mst. 1 : 2000.

In erster Linie leisten diese Laubengänge alles, was in einem konventionellen Schulhaus die Korridore hergeben: die gesamte Erschliessung. Als Verkehrsfläche im beheizten Volumen dienen lediglich 81 m2 als Vorzonen zwischen Eingangshalle, Schulsekretariat, Räumen für die Lehrpersonen, Nasszellen, Putz- und Technikräumen. Alle anderen Wege führen an der frischen Luft auf den Lauben um das Gebäude herum. Vor der Schulstunde, beim Wechsel in eines der Handarbeits- oder Naturkunderäume oder in der Pause sind Wetter und Jahreszeiten Teil des Alltags, draussen.

Energie sparen durch Flächeneffizienz

Drinnen reihen sich die Schulzimmer direkt aneinander und können über doppelflügelige Verbindungstüren zusammengeschaltet werden. Diese inneren Verbindungen ermöglichen Clusterbildungen für klassenübergreifenden Unterricht. Wenn alle Türen offen stehen, zeigt sich die Enfilade der Schulzimmer in beide Richtungen von Fassade bis Fassade.

Das beheizte Bauvolumen ganz ohne Korridore ist extrem kompakt, draussen schwingen sich die Betonlauben um den Glaskörper: Dem Neubau des Wallrüti-Schulhauses mit seinen gut 4000 m² Hauptnutzfläche und 300 m² Nebennutzflächen stehen etwas über 2500 m² Laubengänge gegenüber.

Die schlanken Stahlstützen der ausschweifenden Laubengänge und die Stämme von bestehenden und neu gepflanzten Bäumen umspielen das Haus. Drinnen tragen massive Betonstützen mit 55 cm Durchmesser und Unterzüge die Lasten. Sie leisten, ohne jede weitere Wand, die gesamte Statik und Aussteifung und für die Zukunft maximale Nutzungsflexibilität.

Luft, Licht und Sonne

Freiluftschulen im frühen 20. Jahrhundert

Frische Luft, viel Bewegung und eine gesunde Ernährung standen anfangs des vergangenen Jahrhunderts im Fokus moderner Schulen, sowohl für gesunde wie

Der Energiestandard des neuen Schulhauses Wallrüti ist deutlich besser, als die Baugesetze es verlangen würden. Den Anstoss dazu gab allerdings nicht ein Wunsch nach Suffizienz, sondern das rigorose Sparprogramm der Stadt Winterthur. Aus dieser (Spar-)Not geboren, zeigt das Schulhaus angesichts der heutigen Flut von Vorschriften viel Mut zum Experiment mit Konsequenzen für die energetische Performance.

Auch beim Aushub wurde gespart, ein Untergeschoss gibt es nicht. Und vor allem hat die ungewohnte räumliche Anordnung Folgen für das soziale Leben im Schulhaus: Die offene Struktur und die umlaufende Erschliessung mit ihrer Einladung, sich zu bewegen, ist zugleich ein Geschenk und eine Herausforderung für die Nutzerinnen und Nutzer.

Wolke, Wald und Lunge

Das Haus holt auch die Themen der Wiesen und Wälder am Ende der Guggenbühlstrasse in den Siedlungsraum hinein und will als begrünte Lunge wahrgenommen werden. Ob es als frei geformt oder streng kubisch beschrieben werden soll, lässt sich nicht abschliessend sagen. Die Interaktion mit der Umgebung ist bestimmt den wolkig-wilden Kurven der Laubengänge geschuldet, wohl auch der wilden Begrünung vor den Fenstern des raumhoch verglasten Baukörpers. Ganz im Sinn einer Freiluftschule für das 21. Jahrhundert werden dort die Schulzimmer in der Hauptsache natürlich belüftet: Fenstertüren aufschieben und herein mit der frischen Luft! •

Sabine v. Fischer, Architekturjournalistin svfischer@arch-agent.org für «kränkliche» Kinder. Es wurden Waldschulen und Freiluftschulen gegründet.

Das «International Bureau of Open Air Schools» organisierte Kongresse. Für ihre Architektur besonders bekannt sind die 1930 eingeweihte Freiluftschule für gesunde Kinder von Bernard Bijvoet und Jan Duikers in Amsterdam und die fünf Jahre später fertiggestellte Schule für tuberkulosekranke Kinder in Suresnes von Eugène Beaudouin und Marcel Lods.

Die Schule in Suresnes (vgl. Bild) liegt an einem Sonnenhang in der Region Île-de-France. Ein 200 m langes Gebäude in Stahlskelettbauweise mit Kantinen, Turnhallen, Werkstätten, Duschen, Planschbecken und Kindergarten schirmt Pavillons für acht Klassen und ein Ärztehaus von der Strasse ab.

Die Pavillons boten in meist quadratischen, 4 m hohen, luftigen Räumen jeweils Platz für etwa 20 Kinder. Dank einer Konstruktion der Ateliers Jean Prouvé liessen sich drei der Glasfassaden wie eine Ziehharmonika öffnen, bis sie im Zuge einer Renovation vor 40 Jahren mit Doppelverglasungen ersetzt wurden. Die Freiluftschule von Suresnes ist seit 1965 inventarisiert und seit 2002 denkmalgeschützt. 2027 soll sie in einer neuen Nutzung als «Musée-Mémorial du Terrorisme» wiedereröffnet werden. • (svf)

Links: Klassenpavillon der Freiluftschule von Suresnes (F) von 1935. Architektur: Eugène Beaudouin und Marcel Lods; Fenster: Ateliers Jean Prouvé (Postkarte).