33 minute read

Proceso constructivo

PROCESO

CONSTRUCTIVO

Advertisement

José María Avrial y Flores

Vista de la Fuente de Cibeles y el Palacio de Buenavista (1836, Ayuntamiento de Madrid, Museo de Historia de Madrid).

detalle. bicado en el corazón de la Villa y Corte, el edificio y los jardines se extienden aprovechando la altura del terreno a un lado de la calle de Alcalá en su entronque con la plaza de Cibeles. Del solar que hoy ocupa el palacio ya hay noticias en el siglo XVI, según recogió Joaquín Martínez Friera en su libro sobre el edificio (1943:24), cuya apasionada prosa oculta en ocasiones el indudable rigor histórico con que fue elaborado. Por esta publicación se sabe que, a mediados de la centuria de 1500, ya existía en el entonces conocido como Altillo de Buenavista una amplia edificación que pertenecía a don Gaspar de Quiroga, a la sazón arzobispo primado de Toledo y más tarde cardenal, quien gozaba de un extraordinario aprecio por parte del rey Felipe II. Las largas estancias del prelado en Nápoles, de cuyo reino era visitador por designación regia, y las dificultades que atravesaba el monarca para residir en la Corte a causa de las obras que se acometían en el antiguo Alcázar, pudieron haber sido la razón que movió a don Gaspar de Quiroga a donar el edificio al rey, que pronto lo convirtió en una especie de casa de campo o de recreo dado su emplazamiento en las afueras de la capital.

El acceso principal se realizaba por el lado oeste, el más cercano al núcleo urbano, a través de la entonces denominada calle de Buenavista del Rey, que arrancaba de la del Barquillo. Precisamente en esta residencia pasó Felipe II largas temporadas con su cuarta y última esposa, doña Ana de Austria, que sentía una especial predilección por el tranquilo lugar, según relata Francisco Baztán (1959:203). Fallecida la reina en 1580, desde el año siguiente también habitaría la posesión de Buenavista la propia hermana, y al mismo tiempo suegra, de Felipe II, doña María de Austria, ya viuda del emperador alemán Maximiliano II, hasta que, una vez muerto el Rey Prudente, decidió retirarse al Monasterio de las Descalzas Reales, en el que fallecería en 1603.

Más tarde, las «Casas Reales de Buenavista» fueron utilizadas por Felipe III cuando venía a Madrid desde Valladolid, en donde estuvo afincada la Corte entre

El Altillo de Buenavista, según Pedro Teixeira (Topographia de la villa de Madrid, 1656).

1601 y 1606, disponiendo el monarca la ampliación de la propiedad, al igual que antes ya lo hiciera su padre, con la compra de varias casas y huertas colindantes. Caída la real posesión en desuso cuando Felipe III prefirió El Pardo, El Escorial o Aranjuez para su residencia, a partir del 2 de agosto de 1609 Buenavista pasó a manos del duque de Francavilla, don Diego de Silva y Mendoza. A su muerte en 1630, heredó el palacio su hijo don Rodrigo Sarmiento de Silva de Villandrando y de la Cerda, duque de Híjar, quien embelleció y agrandó considerablemente la superficie de la posesión con la compra, en 1662, de la conocida «huerta del corregidor Juan Fernández», espacio que, muy relacionado con las actividades poéticas del siglo XVII y al que el famoso Tirso de Molina había dedicado una comedia (La huerta de Juan Fernández), se había venido ubicando en el entorno de la actual plaza de la Lealtad hasta que la profesora Lopezosa Aparicio (1996:53) lo identificó con los jardines del actual Cuartel General.

Estas casas de campo, como la vecina huerta del almirante de Castilla, a quien debe el nombre actual la antigua calle del Escurial Alta, eran un claro ejemplo del tipo de casa-jardín que la nobleza de la Villa y Corte venía edificando desde años atrás en el Prado de Recoletos a manera de reducida imitación de las que se alzaban en tierras italianas.

Después de haber disfrutado de Buenavista durante casi un siglo, en 1744 la casa ducal de Híjar se vio obligada, por problemas judiciales, a ceder la titularidad del palacio y jardines a la Real Congregación de San Ignacio de Loyola o de los Vizcaínos, que fue propietaria del terreno hasta 1753. En esta fecha se decidió vender la parte correspondiente al palacio, que fue adquirida por don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada y omnipotente ministro de Felipe V, en cuyo reinado llegó a ocupar las carteras de Guerra, Marina, Indias y Hacienda; pero en 1754 fue desterrado a Granada, por lo que apenas tuvo tiempo de gozar de su nueva posesión madrileña.

Buenavista retornó a la Corona a través de la reina Isabel de Farnesio, quien, ya viuda del primer Borbón español y una vez que su hijo Carlos III ocupó el Trono, abandonó su voluntario aislamiento en el palacio segoviano de Riofrío y regresó a Madrid. Mas, con la intención de mantener su independencia residiendo fuera del Palacio Real y conocedora de que la casa que había sido del marqués de la Ensenada se encontraba deshabitada, encargó a los arquitectos Ventura Rodríguez y Virgilio Rabaglio que procedieran a inspeccionar el edificio. Tras el peritaje, en 1759 decidió su adquisición por una suma de más de dos millones de reales de vellón y lo enriqueció con su valiosa colección de pinturas, a la par que hizo de él su residencia hasta que falleció el 10 de julio de 1766.

A la muerte de la reina, la propiedad pasó a manos de don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, XII duque de Alba, que lo adquirió en 1768 en la testamentaría de la soberana por un millón setecientos mil reales de vellón, ampliando la superficie con la compra de algunas de las posesiones contiguas. Fue posiblemente por entonces cuando el duque encargó a Ventura Rodríguez (1717-1785) el proyecto de acondicionamiento del jardín y la construcción de un picadero en la parte que se abría a la calle de Alcalá; es éste, sin duda, el dibujo que se conserva en la Biblioteca Nacional (Barcia nº 1678) y que está firmado por el arquitecto madrileño el 14 de septiembre de 1770. En él se disponen el palacio, el picadero y el jardín con un acertado aprovechamiento del desnivel del terreno hacia la calle de Alcalá, al tiempo que se trata de paliar la irregularidad del solar con una columnata y se evita la plantación de árboles que, con el tiempo, pudiesen sustraer las «deliciosas vistas que desde los balcones del referido palacio se gozan, pues a nuestro parecer —indicaba Ponz en 1793— no hay otro edificio en Madrid, incluso el Palacio Real, que las ofrezca tan pintorescas y encantadoras», presentando «el Retiro sobre todo un aspecto singular». Además, este plano resulta de sumo interés por cuanto es el único en que se advierte la distribución interior de la antigua construcción.

Pero en 1770 falleció el duque de Huéscar, único hijo y heredero del duque de Alba, quien se decidió en 1776 a demoler el primitivo edificio de Buenavista y a alzar otro más moderno y más a tono con la categoría social del propietario y de su joven nieta doña María del Pilar Teresa Cayetana de SilvaÁlvarez de Toledo y Silva-Bazán, XIII duquesa de Alba, además de duquesa de Montoro, de Huéscar y de Sanlúcar la Mayor, condesa duquesa de Olivares, marquesa del Carpio y condesa de Monterrey y de Lerín, entre otros numerosos títulos. La muerte del noble abuelo en noviembre del mismo año, antes de que se hubieran iniciado las labores de demolición de lo que subsistía de las antiguas

construcciones, hizo que fuese ésta, como nueva heredera, la que, en unión de su esposo, don José María Álvarez de Toledo y Gonzaga, duque de Medina Sidonia y de Montalvo y marqués de Villafranca, procediese años después al derribo de todo lo antiguo y estableciese las condiciones para la elevación de un nuevo palacio.

Fue la duquesa Cayetana quien se empeñó en hacer de este edificio su más excelsa residencia, a la vez que el más elegante palacio de la Villa y Corte, capaz de albergar no sólo la extraordinaria colección de pinturas de la Casa de Alba, sino también la que estaba vinculada a los títulos nobiliarios que ostentaba su esposo. Precisamente en relación con esta colección artística, Valentín Carderera evocaría en 1841 ante el barón Taylor el incendio del palacio y «la pérdida irreparable del Gabinete que encerraba las curiosidades japonesas reunidas a fines del siglo XVIII por la duquesa de Alba».

El proyecto del nuevo y suntuoso edificio deseado por la duquesa fue encomendado en 1777 al arquitecto Juan Pedro Arnal (1735-1805), de origen francés, a quien el barón Jean-François de Bourgoing situaba a fines del siglo XVIII en paralela categoría con Ventura Rodríguez, Francisco Sabatini y Juan de Villanueva en lo que a los principales nombres del panorama arquitectónico español se refiere. Arnal, hijo de madre francesa y que había recibido su formación inicial en la Academia de Bellas Artes de Toulouse, la continuó luego en la madrileña de San Fernando, en la que, tras obtener varios premios como alumno en 1763 y 1766, llegó a ser académico de mérito y empezó a ejercer la docencia, siendo nombrado profesor en 1774. Arquitecto preferido de destacados miembros de la nobleza de la Villa y Corte, su imparable ascenso en la Real Academia continuó hasta que el 9 de septiembre de 1774 fue designado teniente de Arquitectura de la institución; dos años después, la misma Academia le encargó que, en unión de Juan de Villanueva y ambos bajo la dirección de José de Hermosilla, dibujara el conjunto palaciego de la Alhambra granadina y la Catedral de Córdoba; más tarde, sucedió a Ventura Rodríguez en el cargo de director de Arquitectura en 1785 y puso en marcha la Comisión de Arquitectura, encargada desde entonces de supervisar todas las obras públicas que se realizaran en España. Además, llevó a cabo una amplia labor constructiva que fue objeto de detenidos estudios por Carlos Sambricio hace algunos años (1973:299-318 y 1986:93-108). Entre sus principales creaciones en Madrid se cuentan la desaparecida Imprenta Real, de 1783; y la hoy un tanto adulterada Real Casa de Postas, de 1795, de planta baja y superficie triangular, con elegante portada de columnas jónicas. Pero ni su figura ni la influencia ejercida por su pensamiento teórico sobre la arquitectura española del momento han gozado hasta ahora de la consideración debida a un arquitecto no poco sorprendente por haber evolucionado desde la ortodoxia neoclásica de su compañero Juan de Villanueva hacia el más depurado academicismo anterior de Francisco Sabatini.

Del proyecto original de Arnal para el Palacio de Buenavista se tiene noticia a través de dos planos que reprodujo Martínez Friera (1943:291,298) y que se conservaban en el Archivo de la Casa Ducal de Alba hasta su destrucción en la pasada Guerra Civil. El nuevo edificio, concebido ya como un gran palacio con todo el rigor y sobriedad de la arquitectura clasicista imperante en la época, como bien ha matizado el antes citado Sambricio (1986:305-306), cambiaba la situación de su fachada principal llevándola del oeste al norte, a la llamada calle de la Emperatriz y luego del Duque de Alba, hoy desaparecida, que estaba situada en los aledaños de la actual del Barquillo.

Las obras fueron iniciadas en 1777, según se indicaba en la inscripción grabada en un sillar situado en la comunicación entre los dos patios del palacio (+ / EN EL AÑO DE / MDCCLXXVII / SE PRINCIPIÓ ESTA / OBRA), llegándose a construir, al parecer, en la citada calle de la Emperatriz un monumental acceso con verjas de hierro y hasta una parte del edificio con la escalera principal, un magnífico oratorio y otras habitaciones, todo ello bajo la dirección de Arnal hasta 1783 y luego al cuidado del también arquitecto francés, aunque formado en la Academia de Bellas Artes madrileña, Claude Billard de Bellisard.

Pero el trabajo quedó paralizado a consecuencia de dos espantosos incendios que destruyeron casi todo lo que ya estaba construido, especialmente en la parte norte. El primero de los siniestros se produjo en septiembre de 1795 y, al parecer, presentó todas las características de haber sido intencionado; se procedió entonces a restaurar el edificio y a reducir a uno solo los dos pequeños patios proyectados por Arnal, a la vez que se comenzaba a potenciar la fachada meridional, que, con el tiempo, acabaría por ser la principal al mirar

hacia la calle de Alcalá, que ya era una de las más importantes de la Villa y Corte. El segundo incendio tuvo lugar en 1796 y debió de resultar también sospechoso en su origen porque, según Chantal GastinelCoural (1990:75), el arquitecto galo llegó a ser acusado calumniosamente de complicidad e incluso detenido, habiendo fallecido en prisión, según Yves Bottineau (1986:358), el 9 de agosto de 1796, detalle que, sin embargo, hay que poner en cuarentena por cuanto consta por otras fuentes que Billard de Bellisard no murió hasta el 3 de diciembre de 1797, sin que en modo alguno se mencione que estuviese privado de libertad.

El conjunto del palacio se complementaba en los planos de Arnal por los lados este, sur y oeste con unos jardines en los que se habrían de disponer varias fuentes, incluida una de pórfido, como si se tratara, según precisa Pascual Madoz (1848:241-242), de «una mansión propia de un monarca». Y no lo sería menos si se tiene en cuenta, tal como escribiera medio siglo antes el abate Antonio Ponz (1793:V,184), que «la fachada del Este, que mira a Recoletos, había de tener 402 pies de línea horizontal, o sea dos terceras partes más que al presente», precisando más adelante que, por el lado de Mediodía o calle de Alcalá, las dimensiones eran de doscientos cincuenta y tres pies y por el de Poniente, ciento noventa y tres con una altura de sesenta y cuatro pies y medio. Era, pues, una superficie realmente considerable que Mesonero Romanos (1854:344) alcanzó a cifrar en casi medio millón de pies.

En esta etapa final del siglo XVIII pudo haberse desarrollado la inicial decoración pictórica de los techos de los salones, de la que, por desgracia, no hay demasiadas referencias. No obstante, a través del artículo antes mencionado de Gastinel-Coural, se sabe que el francés Jean-Démosthène Dugourc o Dugoure (Versalles, 1749-París, 1825), uno de los más originales y fecundos decoradores de la Francia neoclásica, había realizado ya en 1790 algunos trabajos para el madrileño palacio de La Moncloa, también propiedad de la duquesa de Alba desde 1784, en el que pintó unos paneles romboidales y varias galerías de pájaros y flores, siempre dentro de la estética clasicista de la época. Convertido en uno de los principales difusores de la decoración a la griega o, más exactamente, a la etrusca, fue requerido en diferentes ocasiones desde Rusia, Gran Bretaña y Suiza hasta que volvió a España el 26 de abril de 1800. Él mismo indica que alcanzó a ser «primer arquitecto del rey de España y del Príncipe de la Paz» para luego, en 1808, llegar a ser uno de los más directos colaboradores artísticos de José Bonaparte hasta su retorno a Francia en 1813, no sin antes haber intervenido en 1809 en la reforma del ornato del citado palacete de La Moncloa, en el que dispuso unas representaciones de las musas. Por todo ello, no sería raro que hubiese llegado a participar en la decoración de Buenavista, pese a que no hay pruebas documentales.

Por el contrario, sí existen referencias del trabajo del también francés François Grognard (Lyon, 1748-París, 1825), hijo de un fabricante de sedas de Lyon, que se formó en el diseño de flores para estos famosos tejidos producidos en su ciudad natal, para permanecer luego un tiempo en Italia, en donde se apasionó por los descubrimientos arqueológicos. Como ha indicado Isabel Bonora (2004:261,364-365), luego estuvo al servicio de las cortes de San Petersburgo y Varsovia y llegó a Madrid en agosto de 1787, entrando en contacto con la Familia Real y con distintos miembros de la nobleza española. Así lo ponen de manifiesto los dibujos realizados en 1790 para la decoración —que no alcanzó a hacerse realidad— del cabinet de parade o apartamento de verano que la duquesa de Alba tenía en el Palacio de Buenavista. Se conocen varias acuarelas —hasta diecinueve croquis— con proyectos ornamentales conservados en el Musée des Arts Décoratifs de París, que están hechos a pluma con tinta marrón y realces de acuarela sobre papel de calco; muchos de ellos están inspirados en las antiguas pinturas de Herculano o de los Baños de Tito, sin que falte el recuerdo de las célebres logias de Rafael en el Vaticano, fruto todo ello de su gusto por la Antigüedad. Las paredes de las estancias, así como el vestidor que forma parte del mismo conjunto, aparecen decoradas con frisos y lunetas reproduciendo la técnica de la cerámica griega de figuras rojas y frente a una chimenea se encuentra, por vez primera, un vaso griego de dicho tipo como elemento decorativo en sí mismo, adivinándose además cerámicas antiguas, de formas auténticas o reinventadas, que participan en el decorado para recrear así un ambiente ideal «a la griega».

Grognard permaneció todo el tiempo en Madrid salvo algunos viajes a su tierra natal, hasta que fue expulsado el 25 de febrero de 1793, a raíz de la ejecución del rey Luis XVI, habiendo procurado insistentemente que la duquesa de Alba le encargase la tarea de

Plano del Palacio y jardines en 1825 (Centro Nacional de Información Geográfica, Madrid).

amueblar el Palacio de Buenavista; a estos momentos podría corresponder un diseño de cama conservado en la Biblioteca Nacional.

Retomando la historia del edificio, una vez superadas las graves consecuencias de los dos incendios, la duquesa Cayetana decidió proseguir las obras, pero ya con bastante lentitud tras la muerte de su esposo en 1796 y como consecuencia de su propia enfermedad, que la llevaría a la tumba en 1802. Realidad y ficción se mezclan en este postrer episodio sobre el que se extendió la especie del envenenamiento a instancias nada menos que de la reina María Luisa y de Godoy. Ese mismo Godoy —al que la duquesa había regalado en torno a 1800 el famoso lienzo de la Venus del espejo que pintara Velázquez durante su segundo viaje a Italia y que colgaba desde antiguo en la colección Alba como procedente de las adquisiciones del marqués del Carpio— iba a recibir más de una veintena de pinturas de elevado valor por una disposición testamentaria de la propia Cayetana.

Al fallecer la duquesa sin descendencia, el palacio fue legado en herencia a varios de sus más directos servidores y a dos de los médicos que la habían atendido en su enfermedad. Hay constancia documental de que el edificio, que formaba entonces un rectángulo, todavía permanecía inhabitable porque gran parte estaba sin concluir. Los problemas derivados de la testamentaría obligaron a los herederos a paralizar las obras de construcción y hasta incluso las mínimas tareas de conservación, por lo que se acordó proceder a la venta del palacio, que fue valorado en más de nueve millones de reales.

Algo después, el 24 de febrero de 1807, el Ayuntamiento madrileño pensó en adquirir Buenavista a fin de regalárselo a Manuel Godoy, príncipe de la Paz, que acababa de ser nombrado almirante mayor y del que se conocía su antigua intención de poseerlo. Y así se hizo al mes siguiente en la cantidad de nueve millones de reales, formalizándose la compra y posterior donación en el mes de mayo. Godoy dispuso de inmediato algunas reformas para adecuarlo como residencia personal y también como sede del Consejo del Almirantazgo.

Es muy posible, como ya afirmara Martínez Friera (1943:367), que a estos planes respondiera el grandioso proyecto conocido a través de una maqueta de madera que los arquitectos Fernando Chueca Goitia y Carlos de Miguel encontraron en poder de los duques de Sueca en el palacio de Boadilla del Monte (Madrid) y que, tras haberla restaurado y exhibido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en coincidencia con la publicación de un libro, resultó lamentablemente destruida en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid durante la Guerra Civil. En un primer momento, ambos arquitectos —todavía jóvenes estudiantes— identificaron la maqueta con el modelo que Ventura Rodríguez habría realizado para el palacio deseado por la duquesa Cayetana; pero desde algún tiempo después y al comprobar que tanto la atribución del proyecto a Ventura Rodríguez como la supuesta identificación con el Palacio de Buenavista estaban totalmente equivocadas, Chueca nunca más quiso recordar esta edición a pesar de su escasa tirada y de ser por ello de rara consulta. Parece bastante más lógico suponer que el modelo correspondería a la gran edificación ambicionada por Godoy, quien contrajo matrimonio con la condesa de Chinchón, hija del infante don Luis de Borbón y que fue enterrada precisamente en la capilla del palacio que su padre mandara construir en Boadilla.

Las obras de acondicionamiento de Buenavista se acometieron con gran rapidez, estando ya acabadas y amuebladas varias habitaciones en 1808, época a la que corresponden diversas referencias documentales acerca de la realización de la decoración pictórica de algunos salones. Así, el 4 de julio de 1808 un grupo de pintores españoles dirigió una petición a la junta encargada de los pagos (A.H.N. Hacienda, leg. 3580) precisando que, si bien ya hacía tiempo que habían entregado las cuentas a Godoy para su abono y habían recibido algunas cantidades, no conseguían que les fuera satisfecho el total, mientras que ellos debían continuar sosteniendo tanto su taller como a sus oficiales. Entre los reclamantes se encontraban Juan Arcembuch, Eugenio Alonso, Diego Herranz, Andrés de la Guía, Andrés del Peral, Julián Gallegos, Dámaso López, Juan Gálvez, Juan de Mata Duque y Domingo Dalli, nombres con los que se identifica a los posibles autores de las decoraciones y adornos del palacio que en ese momento estaban siendo ejecutados.

De todos estos decoradores, el más importante fue Juan Gálvez (+1847), colaborador del italiano Luis Yappelli en varias obras de El Escorial, El Pardo y Aranjuez y también de Manuel Muñoz de Ugena, habiendo llegado a ser discípulo y albacea testamentario del pintor Mariano Salvador Maella. Hay constancia concreta de su participación en la decoración del Palacio de El Pardo en 1825 y de que llegó a ser pintor de cámara,

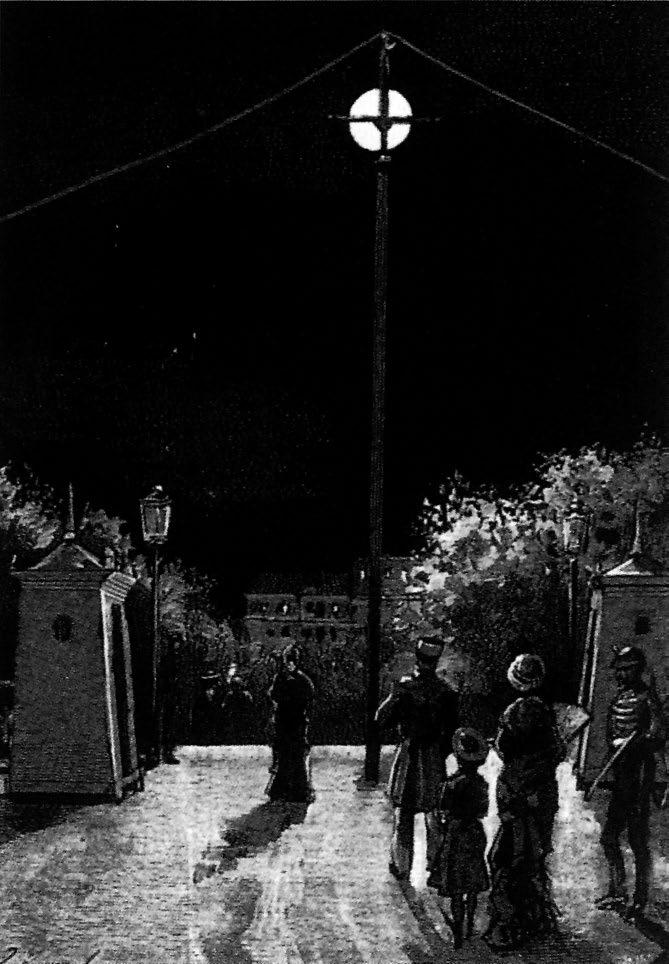

Lámpara de arco en los jardines del Palacio (La Ilustración Española y Americana, 1882).

Inauguración de la luz eléctrica en los jardines de Buenavista (La Ilustración Española y Americana, 1882). académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando y director general de esta institución en 1838. Otra figura destacada fue el toledano Juan de Mata Duque y López (1772-1821), ayudante del más conocido Vicente Gómez y que intervino en el ornato de varios reales sitios en su condición de pintor de cámara desde 1794, habiendo contado también con la colaboración de Dámaso López (Morales, 1994:276-282).

Pero Godoy no llegó a residir en el Palacio de Buenavista porque el «motín de Aranjuez» no sólo provocó la abdicación del rey Carlos IV, sino que también motivó su propia caída en marzo de 1808, siéndole de inmediato secuestrados cautelarmente todos los bienes, incluido el palacio, que pasó a ser propiedad del Estado y no revirtió al Ayuntamiento madrileño a pesar de las gestiones que los ediles hicieron para recuperarlo.

Desde entonces, el edificio conoció sucesivamente los más variados destinos. En primer lugar, destaca el frustrado proyecto de convertirlo en Museo Josefino de Pintura, cuyo decreto fundacional firmó José Bonaparte el 21 de diciembre de 1809. Algunos investigadores estiman que fue en este momento, y no antes, cuando se engalanó la fachada meridional del palacio con un frontispicio apeado en cuatro pilastras de orden corintio, convirtiendo así en cuerpo principal, abierto al jardín según el proyecto original de Arnal, lo que hasta entonces había sido el posterior. Pero el intento de José Bonaparte no se llevó a la práctica porque el edificio presentaba notables dificultades de tipo funcional para adecuarlo al destino museístico.

Años después, en la sesión celebrada el 15 de junio de 1814, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando empezó a considerar la conveniencia de disponer de Buenavista como lugar adecuado para la instalación de su galería de pinturas, por lo que pocos días más tarde decidió solicitar del rey Fernando VII su cesión a través del conducto reglamentario. El siguiente 4 de julio, una real orden establecía la entrega del palacio, «con todas sus pertenencias, aprovechamientos y enseres que en el mismo se hallaran», a dicha Real Academia para que, además de a su propia sede, diera acogida a una galería de pinturas, estatuas y planos de arquitectura, a la que Fernando VII prometía, incluso, añadir algunas piezas de las colecciones reales; la entrega efectiva del palacio a la institución se celebró el posterior 12 de julio en la persona del duque de San Carlos, protector de la Academia.

A esa intención de instalar en Buenavista el que habría de llamarse Museo Fernandino respondió el proyecto de reforma que presentó con toda urgencia el arquitecto Antonio López Aguado, primero en borrador el día 27 del propio mes de julio, y ya de manera definitiva (Estampas, Biblioteca Nacional de Madrid) el 16 de septiembre del mismo año de 1814. En dicho proyecto se disponía como aspecto más notable una extensa rampa, que, salvando el desnivel existente, permitía un más cómodo acceso al edificio desde la calle de Alcalá, así como una comunicación lateral con la del Barquillo, exactamente frente a la entonces nueva plaza del Rey.

Pero, según ha analizado extensamente Valentín de Sambricio (1942:132-146), el lamentable estado en que se encontraba el palacio, incluso con evidentes señales de ruina en algunas zonas, hizo desistir a la institución de seguir adelante con la proyectada pinacoteca a la vista de la elevada suma que iba a ser necesaria para su puesta a punto, solicitando del soberano que se buscara otro edificio al efecto que no conllevara tanto dispendio. Una real orden de 14 de agosto daba cuenta de que Fernando VII aceptaba la renuncia y expresaba su deseo de encontrar otra sede en mejores condiciones. Sin embargo, Sambricio deja entrever que, si bien ésta fue la verdad oficial, la auténtica razón de no llevarse a cabo la instalación del Museo Fernandino o de las Nobles Artes en el Palacio de Buenavista fue otra diferente. Parece ser que el Consejo Real y Supremo de Castilla no estimó conveniente la idea, sino que, por el contrario, recomendó al monarca que el museo se formase sólo con cuadros propios de la Corona y que tuviese como mejor sede el antiguo Gabinete de Ciencias Naturales que construyera Juan de Villanueva en el paseo del Prado, en el que finalmente sería inaugurado el Museo Real de Pinturas el 19 de noviembre de 1819. No obstante, para evitar la ruina de la edificación levantada por Arnal, la Real Academia decidió continuar atendiendo a la conservación de la misma, siempre que contase con la ayuda económica de la Corona, lo que así ocurrió durante unos meses.

En adelante, Buenavista conocería otros distintos cometidos, algunos de ellos ya de carácter castrense y vinculados a la cartera de Guerra. Así, por ejemplo, el 8 de marzo de 1816 se dispuso el traslado al palacio del Real Museo Militar, que estaba siendo reinstalado en no muy buenas condiciones por falta de espacio en su antigua sede del Parque de Monteleón, escenario de los heroicos acontecimientos del 2 de mayo de 1808. A esta época corresponde la sarga de autor anónimo que, pintada en torno a 1816, conserva el Museo de Historia de Madrid (I.N. nº 1474) y en la que, además del edificio, puede verse una compañía de soldados perfectamente formados junto a la estatua de la diosa Cibeles. Por aquel tiempo, el palacio sufrió una notable transformación al quedar definitivamente convertida en fachada principal la de la calle de Alcalá y procederse a la construcción de la actual escalera de honor.

Desde 1827, el edificio albergó en varias dependencias de la planta baja a los entonces divididos Real Museo Militar de Artillería y Museo del Real Cuerpo de Ingenieros, que incluso tuvieron accesos diferentes, encuadrándose en el primero el Real Gabinete de Modelos Geométricos Topográficos, en el que, entre 1829 y 1830, su director, el teniente coronel León Gil de Palacio, realizó la excelente maqueta más conocida como Modelo de Madrid, que hoy se guarda en el Museo de Historia de Madrid.

En el mismo museo se conserva una pintura (I.N. nº 6572) llevada a cabo en 1836 por José María Avrial, en la que es posible apreciar el aspecto que ofrecía el palacio. Igualmente se puede contemplar en este cuadro la construcción realizada en tiempos de Fernando VII dentro del recinto y junto a la calle de Alcalá, sobre la superficie de la antigua huerta del corregidor Juan Fernández. Este edificio, que nunca llegó a ser de propiedad del Ejército, estuvo inicialmente destinado a Inspección de Milicias hasta 1847 y a Dirección de Infantería hasta 1869, ejerciendo con el tiempo varias funciones; así, hasta 1870, en que sufrió un grave incendio, fue conocido como Presidencia por cuanto entre 1855 y 1856 había servido de sede a la del Consejo de Ministros; tras el siniestro, se acordó su inmediata demolición y una parte de su superficie se integró en el actual jardín mientras que otra fue cedida para mejorar las vías públicas del entorno.

Además, al Museo artillero se le sumó un regimiento con todas sus pertenencias, lo que acabó dando a Buenavista el popular nombre de Real Parque de Artillería. El aspecto que mostraba el edificio por entonces es el de la mencionada maqueta de Gil de Palacio, con planta rectangular en torno a un pequeño patio central y precedido de un abrupto terreno en pendiente hacia la calle de Alcalá; pero lo que resulta más sorprendente

con relación a la imagen presente, es que ni un solo árbol interrumpe la visión del edificio desde el exterior de la posesión, como si se quisieran respetar así las privilegiadas panorámicas que ya se tenían en cuenta en el primitivo proyecto de Ventura Rodríguez.

En 1841, el palacio fue habilitado como residencia oficial del general Baldomero Espartero, duque de la Victoria y regente del Reino, hasta su marcha a Inglaterra en 1843. Además de ordenar el traslado del Museo de Artillería al brazo correspondiente al Salón de Reinos del antiguo Palacio Real del Buen Retiro, Espartero dispuso la realización de diversas obras de importancia, sobre todo en lo que a la decoración interior se refiere. Más tarde se procedió a dotar al recinto de ciertas defensas fortificadas a causa de la continuada inestabilidad política, lo que no fue inconveniente para que, en 1843, sirviera de alojamiento temporal del embajador turco Fuad-Effendi en las celebraciones organizadas con motivo de la mayoría de edad de la reina Isabel II. También en este momento se decidió ubicar las direcciones generales de Artillería e Ingenieros en lo que habían sido las habitaciones del regente, utilizando además las dependencias que en la parte baja había ocupado el Museo de Artillería.

Ya en 1846, el palacio pasó a convertirse en sede del Ministerio de la Guerra, que había sido creado en 1840 como continuación de la anterior Secretaría de Guerra establecida en 1759 e instalado desde entonces, primero en la denominada Casa de los Ministerios en la calle de Bailén y luego, provisionalmente, en el antiguo convento dominico de Santo Tomás en la de Atocha. Poco a poco, fueron teniendo alojamiento en la planta principal de Buenavista los diferentes organismos castrenses íntimamente vinculados a la cartera ministerial, por lo que pronto el espacio llegó a resultar pequeño, en especial cuando la Dirección General de Caballería fue trasladada a la planta baja. Ello motivó que, en 1854, se acordase adecentar la segunda planta y destinar una parte de la misma a ampliar las dependencias del Ministerio; además, se abrió una puerta nueva en la fachada norte, que es la que ahora comunica con el patio pequeño. A partir de este momento, fueron varios los cambios de ubicación de estas dependencias entre la planta baja y las dos superiores que presentaba el edificio en su estructura originaria. También se adecentó por entonces el acceso principal desde la calle de Alcalá, en el que se colocó una amplia puerta de hierro. Fue precisamente el general Prim, siendo presidente del Consejo de Ministros y, desde 1868, ministro de la Guerra y, por lo tanto, inquilino de Buenavista, el que, dado el incesante crecimiento de la maquinaria administrativa ministerial, impulsó una considerable reforma encargada el 16 de noviembre de 1869. Las obras fueron acometidas entre 1870 y 1873 según el proyecto elaborado por el brigadier de Ingenieros José María Aparici y Biedma, con la colaboración de los también ingenieros militares Ramón Calvo y Luis Martín del Yerro. Se atendió entonces, sobre todo, a la ampliación de las alas oeste y norte del edificio, que, junto a la oriental —que ya venía siendo prolongada desde abril de 1861—, iban a dar lugar al actual patio grande o de armas, sin olvidar asimismo la nueva compartimentación interior, procurando mantener el mismo estilo y proporciones. Sin embargo, tanto en los planos como en la realidad es perfectamente perceptible la mayor anchura de los muros de la parte original en su entronque con la nueva. Hay constancia documental de que la prolongación del ala occidental fue construida entre 1871 y 1874, en tanto que la crujía norte se acometió entre 1874 y 1875. La actual portada de esta última fachada, enmarcada por dos airosas columnas graníticas de una sola pieza, presenta un acentuado aire neoclasicista y, a pesar de que ostenta la fecha de 1876, data de época anterior, pues es precisamente la misma que tenía el edificio conocido como Presidencia hasta su demolición en 1870. También se modificó la estructura y revoco de las fachadas, al tiempo que se procedía al desmonte del fuerte terraplén que seguía aislando al palacio respecto de la calle de Alcalá y al derribo de los antiguos muros de cerramiento; en su lugar se ejecutaron las rejas que delimitan el jardín y se construyeron dos pequeños pabellones, que, compuestos de sótano, planta baja y azotea, lindaban con la calle de Alcalá: uno en la esquina con la plaza de Cibeles, destinado inicialmente a recreo del ministro y que ocupó la Junta Consultiva de Guerra desde 1875 y la Dirección General de Instrucción Militar desde 1882; y otro, el que hoy subsiste, más cercano a la calle del Barquillo, que fue edificado en 1872 para cumplir las funciones de cuerpo de guardia.

La publicación en 1884 del libro Historia y descripción de la posesión titulada Palacio de Buena-Vista ó del Ministerio de la Guerra (Madrid, 1884), escrito por el antes mencionado teniente coronel de Ingenieros Luis Martín del Yerro y Villapecellín, detalla perfectamente la evolución de todo este proceso constructivo de

Incendio del Palacio de Buenavista (La Ilustración Española y Americana, 12-XII-1882).

renovación. Incluso alcanza a indicar que, por entonces, el patio grande estaba decorado con una fuente que tenía un pilón circular de granito y una estatua alegórica de mármol en el centro, que se mantuvo hasta la reforma acometida por el general Varela en 1939.

Durante el tiempo en que el general Martínez Campos desempeñó la cartera de Guerra (1881-1883) en el Gobierno presidido por Sagasta, se produjo un acontecimiento histórico en el devenir del palacio, ya que, en el mes de mayo de 1882, quedó establecido en el edificio el alumbrado eléctrico, que vino a sustituir al de mecheros de gas, instalado en 1875, siendo uno de los primeros lugares madrileños en contar con este nuevo sistema de iluminación que, paulatinamente, iría extendiéndose por toda la capital. Con tal motivo, en las páginas de La Ilustración Española y Americana del 22 de junio de 1882 se escribía lo siguiente: «Aspecto verdaderamente fantástico presenta, en las primeras horas de la noche, la hermosa calle de Alcalá vista desde la farola cercana a la Cibeles: ...hacia la derecha, el frondoso parque del Ministerio de la Guerra, sirviendo de espléndida alfombra al Palacio de Buenavista, y cuyos árboles y macizos de flores surgen entre la oscuridad de la noche como envueltos en gasas de nitidez encantadora». Además, para abastecer de fluido a las quince lámparas de arco que alumbraban las fachadas, patios, escalera principal y jardines —en donde todavía se conserva el armazón de una de ellas—, el ramo de Guerra autorizó la colocación en sus terrenos de la primera central eléctrica de Madrid, cuyo funcionamiento fue concedido por real decreto de 1 de mayo del mismo año a la Sociedad Española de Electricidad de los empresarios Dalmáu/Xifrá, quienes, al año siguiente, constituyeron la Sociedad Matritense de Electricidad, cuya fábrica de Buenavista quedó desde entonces identificada por la inconfundible silueta de su alta chimenea de ladrillo.

Mas, por el contrario, muy diferentes fueron las luminarias que alumbraron el edificio cuando el 12 de diciembre de 1882 la crujía que separaba ambos patios del palacio padeció durante casi tres días un pavoroso incendio que provocó la práctica destrucción de las dos plantas superiores, entonces destinadas a biblioteca y archivos. Casi de continuo se procedió a reparar los cuantiosos daños producidos.

Décadas después, el edificio volvió a conocer otra serie de modificaciones durante la etapa ministerial del general Miguel Primo de Rivera, con quien la cartera pasó a denominarse del Ejército en 1928. Pero estas obras no llegaron a alcanzar la importancia de la restauración emprendida tras la contienda civil de 1936-1939 con el fin de reparar los daños sufridos a lo largo de la misma, en especial en los últimos momentos. Las actuaciones fueron acometidas durante el ministerio (1939-1942) del laureado general José Enrique Varela Iglesias —así lo indica una inscripción en uno de los muros del patio grande: ESTE EDIFICIO / SE RECONSTRUYÓ / SIENDO MINISTRO / EL GENERAL VARELA— y consistieron en la reforma de los forjados de los pisos y de las cubiertas; también se aprovechó la ocasión para levantar otra planta, la tercera, según el proyecto trazado por el comandante de Ingenieros José Laguna Fabia, lo que dotó al edificio de mayor superficie, aunque afeó considerablemente la elegancia y proporción del diseño al quedar engullido por el nuevo piso y la techumbre el airoso frontón que remata la fachada.

Igualmente se llevó a cabo una profunda reorganización interior con la instalación de nuevos despachos en las diferentes plantas, la colocación de pavimentos de mármol y revestimientos de paredes en piedra de Colmenar o madera, así como la renovación de una serie de detalles a tono con la importancia del inmueble y de la función a desarrollar por sus ocupantes. Destacan en especial los elementos de bronce y latón dorado como los tiradores de las puertas, los timbres en los despachos, los apliques de luces con forma de ave en los pasillos y los pasamanos y antepechos en las escaleras, todo manteniendo una estética próxima al estilo Imperio. También se procedió a colocar unas bellas pero sencillas vidrieras en los lucernarios y ventanales de las principales escaleras, que, decoradas con escudos y condecoraciones militares, fueron realizadas en los madrileños Talleres Maumejean de Vidriería Artística, de los que, desde finales del siglo XIX, ha salido la mayor parte de las mejores piezas en su género para los edificios oficiales y privados de toda España y, en especial, de Madrid. Asimismo, se acometió entonces la remodelación de la pequeña capilla u oratorio existente en la tercera planta, de estética clasicista y ornada con sendas vidrieras laterales salidas del citado taller con las representaciones de los apóstoles Pedro y Pablo en una disposición que invierte el orden usual en la iconografía tradicional, lo que sólo resulta justificable si se atiende a la primitiva condición militar de Saulo.