13 minute read

RECHTLICHTES

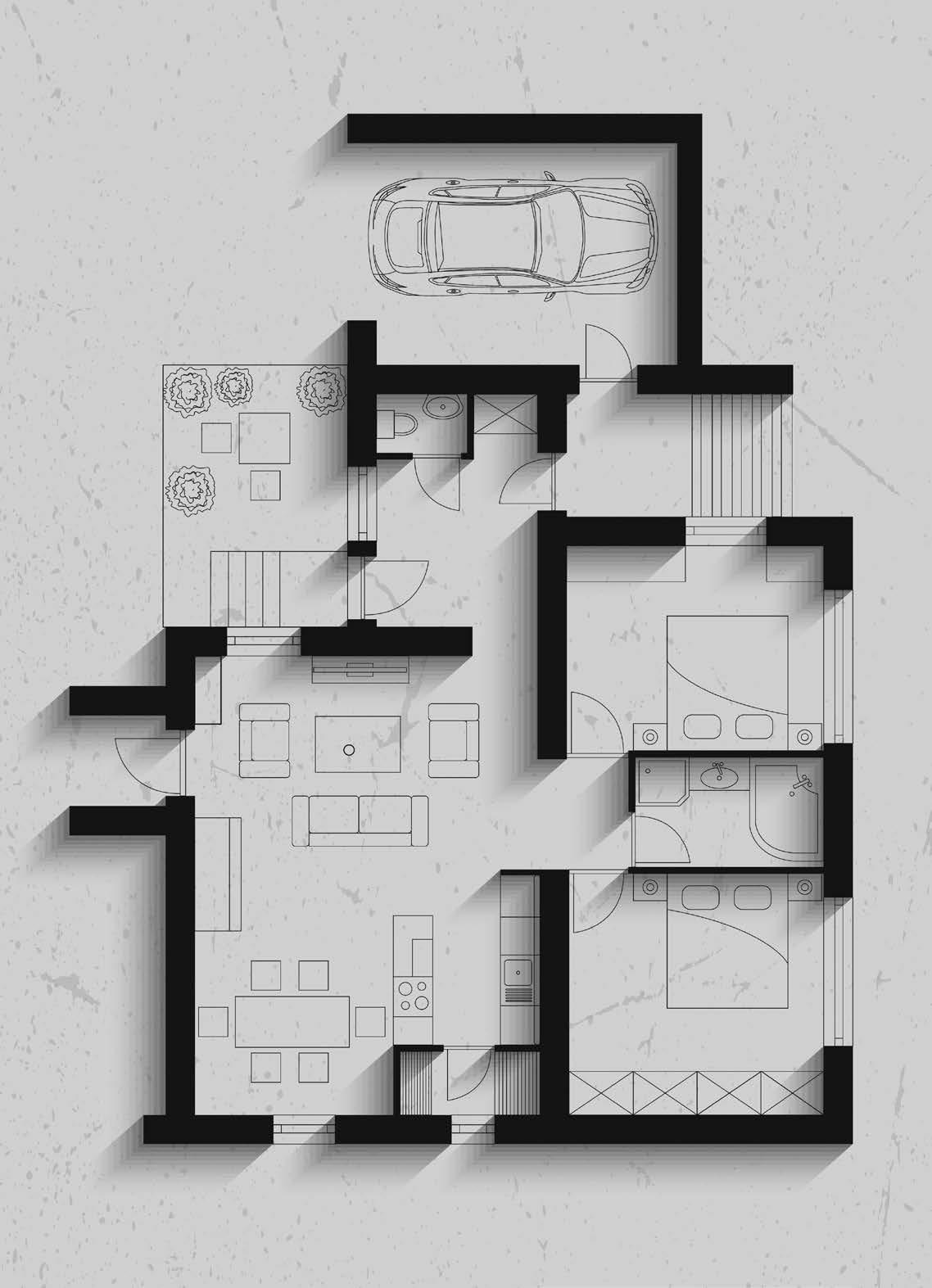

PFUSCH AM BAU

Wenn der Traum vom Eigenheim zum Albtraum wird.

Advertisement

TEXT: DR. ESTHER PECHTL-SCHATZ

llein die Vorstellung von Baumängeln und „Pfusch am Bau“ löst bei jedem Häuslbauer wahrscheinlich schlaflose Nächte aus. Deshalb ist es umso wichtiger, sich bereits vorab Gedanken über mögliche – und leider nicht selten vorkommende – Baumängel zu machen.

VOR BAUBEGINN Unabhängig davon, ob das Bauprojekt einem ausführenden Unternehmen (Generalunternehmer) übergeben oder von mehreren verschiedenen (direkt beauftragten) Unternehmern realisiert wird, sollte bereits bei Vertragsabschluss darauf geachtet werden, eine möglichst detaillierte Vereinbarung zu treffen, welche Leistungen zu erbringen sind. So kann später bei Fertigstellung der einzelnen Teilleistungen und jedenfalls vor den Teilzahlungen geprüft werden, ob diese wie vereinbart ausgeführt wurden. Auch die Prüfung der bauausführenden Unternehmen im Vorfeld, beispielsweise durch eine Bonitätsabfrage, ist oft von Vorteil.

DOKUMENTIEREN, FOTOGRAFIEREN, FESTHALTEN Besonders wichtig ist es, den Baufortschritt mit Fotos zu dokumentieren und ein Bautagebuch zu führen bzw. führen zu lassen. Die Führung eines solchen Bautagebuches kann mit der ausführenden Baufirma vereinbart werden und dem Häuslbauer beispielsweise wöchentlich zur Gegenzeichnung vorgelegt werden. Dort kann zum Beispiel festgehalten werden, wie viele Arbeiter der jeweiligen Gewerke sich auf der Baustelle aufhalten, sowie deren Stundenanzahl und die von ihnen erbrachten Leistungen, ebenso festgestellte Mängel und Ausführungsfehler sowie besondere Anweisungen oder Materialentscheidungen.

Nach der Baufertigstellung sollte im Zuge der Übergabe jedenfalls eine Begehung mit dem bauausführenden Unternehmen stattfinden, bei der ein so genanntes Übernahmeprotokoll zu führen ist. In diesem Protokoll sind alle bei der Übergabe vorhandenen Baumängel festzuhalten. Sollten Baumängel erst zu einem Zeitpunkt nach der Übergabe auftreten, ist in diesem Fall jedenfalls ein Mängelprotokoll anzufertigen.

ES SIND BAUMÄNGEL VORHANDEN – WAS NUN? Wurden die Mängel dokumentiert, muss im nächsten Schritt das ausführende Bauunternehmen bzw. der betreffende Handwerker hierüber informiert werden. Dabei sollte der jeweilige Ansprechpartner schriftlich und nachweislich (Einschreiben) über die Mängel in Kenntnis gesetzt werden.

Im österreichischen Rechtssystem spielen – neben verschiedenen weiteren Rechtsbehelfen – im Zusammenhang mit Baumängeln vor allem die Gewährleistung und der Schadenersatz eine wichtige Rolle.

Bei der Gewährleistung geht es um die Beseitigung des aufgrund des Mangels hervorgerufenen Missverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung. Hierbei haftet der Schuldner (in diesem Fall der Unternehmer/Handwerker) verschuldensunabhängig für Mängel, die sein Gewerk aufweist, wobei man unter einem Mangel gemäß § 922 ABGB ein Abweichen von dem vertraglich Geschuldeten versteht. Ob ein solcher Mangel vorliegt, ist immer einzelfallbezogen zu prüfen. Konkret geht es immer nur um Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe bereits vorhanden sind und es obliegt grundsätzlich dem Übernehmer (in diesem Fall dem Häuslbauer), zu beweisen, dass ein Mangel vorliegt. Nachdem dies oft schwer bzw. nur mit erheblichem Aufwand möglich ist, hat der Gesetzgeber hier eine Erleichterung vorgesehen. Für den Fall, dass der Mangel in den ersten sechs Monaten ab Übergabe hervorkommt, muss der Übergeber (Unternehmer/Handwerker) beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt noch nicht vorhanden war. In den meisten Fällen ist dem Unternehmer/Handwerker zunächst die Verbesserung bzw. der Austausch innerhalb einer gewissen Frist zu ermöglichen. Ist beides nicht möglich bzw. mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, kommen Preisminderung und Wandlung in Frage.

Die Gewährleistungsfrist beträgt bei beweglichen Sachen zwei Jahre, bei unbeweglichen Sachen drei Jahre und ist in Geschäften zwischen Unternehmern und Konsumenten zwingend. Darüber hinaus kann die Gewährleistung in diesen Geschäften auch nicht ausgeschlossen werden. Achtung! Bei Rechtsgeschäften zwischen Privatpersonen ist der Gewährleistungsausschluss möglich und üblich. Der Lauf der Frist beginnt mit der Übergabe und wird nur durch die gerichtliche Geltendmachung gewahrt.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, Schadenersatz geltend zu machen. Der Gesetzgeber hat hier in § 933a ABGB das Rechtsinstitut „Schadenersatz statt Gewährleistung“ geschaffen. Dies ist für jene Fälle vorgesehen, in denen der ausführende Unternehmer/Handwerker den Baumangel verschuldet hat. Besonders wichtig sind hier die zu beachtenden Fristen. Im Gegensatz zur Gewährleistung beginnt die Frist zur Geltendmachung von Schadenersatz erst ab Kenntnis von Schaden und Schädiger und beträgt drei Jahre (absolute Frist 30 Jahre). Kommt ein Mangel also erst zu einem Zeitpunkt zum Vorschein, zu dem die gewährleistungsrechtlichen Fristen bereits abgelaufen sind, kann unter Umständen noch Schadenersatz geltend gemacht werden, wobei in den ersten zehn Jahren ab Übergabe das Verschulden des Übergebers (Unternehmers/Handwerkers) sogar vermutet wird. Nach Verstreichen dieser Zeit hat der Übernehmer (Häuslbauer) das Verschulden seines Geschäftspartners zu beweisen. Auch in diesem Fall ist dem Unternehmer zunächst die Möglichkeit der Verbesserung bzw. des Austausches zu gewähren, bevor Geldersatz in Form von Preisminderung bzw. Wandlung in Frage kommt.

DR. ESTHER PECHTL-SCHATZ

Gerne stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite, um praktikable und schnelle Lösungen für Ihre Probleme zu finden. Wir unterstützen Sie umfassend und persönlich. Terminvereinbarung unter 05412/63 030 oder imst@anwaelte.cc. www.anwaelte.cc

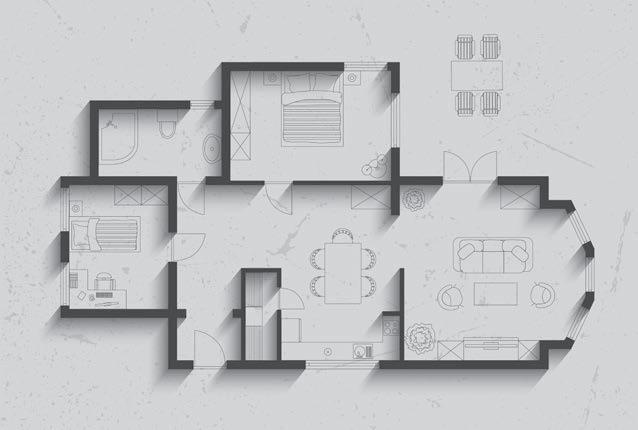

SCHÖNER WOHNEN

Neue rechtliche Rahmenbedingungen für nachhaltigeres Wohnen.

TEXT: JOHANNES ZILLER & DANIEL KÖHLE

Der Klimaschutz ist zweifellos ein bestimmendes Thema des 21. Jahrhunderts. Im privaten Bereich kann man vor allem beim Wohnen einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten und gleichzeitig bares Geld bei den Energiekosten sparen. Eine Win-win-Situation, die der Gesetzgeber bei Wohnungseigentumsgemeinschaften mit einer Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) zusätzlich fördern möchte. Welche Möglichkeiten haben Wohnungseigentümer nun, ihre eigene Wohnung und die gesamte Anlage hin zu weniger Energieverbrauch und mehr Nachhaltigkeit zu optimieren?

MEHRHEITSFÄHIG Sofern geplante Maßnahmen ausschließlich die eigene Wohnung betreffen und die anderen Wohnungseigentümer dadurch nicht beeinträchtigt werden, wie dies etwa bei „smarten“ Thermostaten zum effizienteren Heizen der Fall ist, kann man diese selbständig umsetzen. Greifen Sie mit den für die eigene Wohnung geplanten Maßnahmen allerdings auch in die Allgemeinfläche der Anlage ein (wozu auch die Fassade, Fenster oder Balkone zählen), müssen Sie dafür die Zustimmung aller anderen Miteigentümer einholen. Dies gilt etwa für die Anbringung einer kleinen Photovoltaikanlage auf Ihrem Balkon oder den Austausch der Fenster in Ihrer Wohnung.

Betreffen die geplanten Maßnahmen die gesamte Anlage, müssen Sie eine entsprechende Einigung mit den anderen Miteigentümern finden. Dies gilt etwa bei einer thermischen Sanierung des gesamten Hauses, der nachträglichen Anbringung einer Solaranlage auf der Dachfläche zugunsten aller Wohnungen oder der Installation einer Beschattungsanlage für das gesamte Haus. Bisher musste man bei der notwendigen Beschlussfassung der Eigentümergemeinschaft zumindest eine Mehrheit von 50 Prozent aller Miteigentumsanteile erreichen. Nachhaltige Projekte scheiterten aber oft schlichtweg an der notwendigen Beteiligung der Miteigentümer an solchen

© DI CHRISTIAN PREMM

MMag. Dr. Johannes Ziller (re.) und MMag. Daniel Köhle sind Rechtsanwälte in Innsbruck.

Abstimmungen. Hier erleichtert die Gesetzesnovelle ab 1. Juli 2022 einen Mehrheitsbeschluss: Es genügt dann schon eine Mehrheit von zwei Dritteln der tatsächlich abgegebenen Stimmen, solange diese Mehrheit gleichzeitig zumindest einem Drittel aller Miteigentumsanteile entspricht.

Eine weitere Vereinfachung gibt es bei der Einholung von Zustimmungen für die Umsetzung von privaten Ladestationen für E-Autos: Wenn Sie die anderen Miteigentümer ordnungsgemäß schriftlich über die geplante Ladestation informiert und sie auf ihr Widerspruchsrecht binnen zwei Monaten hingewiesen haben, wird auch ein Schweigen als Zustimmung zur Ladestation gewertet. Sollte ein Miteigentümer Widerspruch erheben, können Sie eine Ersetzung der Zustimmung bei Gericht beantragen. Seit der Novelle muss das Gericht bei seiner Entscheidung Ihr Interesse an der Ladestation als wichtig berücksichtigen. Dieselbe Zustimmungsfiktion wird für die Anbringung von Solaranlagen auf Dächern von Wohnungseigentumsobjekten ermöglicht, dies allerdings nur bei Einzel- oder Reihenhäusern.

Um weitere Anreize für Nachhaltigkeitsprojekte zu setzen, sieht die Gesetzesnovelle die Bildung höherer Rücklagen vor: Die Rücklage muss ab 1. Juli 2022 zumindest 0,90 Euro je Quadratmeter Nutzfläche und Monat betragen. Von einer höheren Rücklage verspricht sich der Gesetzgeber mehr Antrieb der Eigentümergemeinschaft zur Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen. Eine Unterschreitung dieses neuen Mindestbetrags ist zulässig, wenn das Gebäude erst vor Kurzem errichtet oder durchgreifend saniert wurde.

WARBEK RECHTSANWÄLTE

Schöpfstraße 15, 6020 Innsbruck Tel.: 0512/560 650, office@warbek.at

Weitere Informationen zu diesem und weiteren rechtlichen Themen finden Sie im Podcast „Schöpfers Werk und Anwalts Beitrag“ auf www.warbek.at.

WOHNEN UM JEDEN PREIS

Die Nachfrage nach Immobilien ist groß, das Angebot verhältnismäßig gering, die Grundstückspreise steigen rasant in die Höhe – eine Situation, die Bauträger mehr denn je beschäftigt und vor neue Aufgaben stellt.

TEXT: ÜMMÜ YÜKSEK

Die Grundstückssituation in Tirol stellte schon immer eine Herausforderung für Bauträger dar. Damals wie heute. Einfacher wird es nicht, ganz im Gegenteil: Früher wurde ein Grundstück noch gerne verkauft, um sich einen Traum zu erfüllen, doch die Philosophie hat sich geändert. Heute müssen Bauträger Grundverkäufern einen Vorschlag unterbreiten, was sie mit dem Geld machen könnten. Die sind nämlich der Meinung, sie würden eh wieder eine Immobilie kaufen, weil sie für das Geld im Moment keine Verwendung haben.

Ja, das ist ein enormes Luxusproblem, allerdings eines, das den gesamten Immobilienmarkt beeinflusst. Das ist nur einer der Gründe für die Preisexplosion. Hinzu kommt, dass wir es in Tirol mit einer höheren Bauträgerdichte zu tun haben als in den anderen Bundesländern. Dass sich Wohnungen so gut verkaufen, bringt viele Laien auf die Idee, ein eigenes Bauträgerprojekt zu starten. Viele mischen im Teich mit und je mehr in so einem Teich mitmischen, desto höher wird der Preis. Der Grund: Es gibt Bauträger, die wenige Projekte realisieren und dadurch oft vor dem Problem stehen, für das Personal keine Arbeit zu haben und aus diesem Grund Liegenschaften zu überhöhten Preisen ankaufen (müssen), um die Mitarbeiter auszulasten. „Oft passiert es, dass Marktteilnehmer ganz frisch dabei sind, manche sogar nur ein, zwei Mal“, so Stefan Moser, Berufsgruppensprecher der Bauträger in der Wirtschaftskammer Tirol. „Teilweise fahren sie mit Preisen rein, wo man sich fragt, ob das schon richtig kalkuliert wurde oder ob er ein zu hohes Risiko

STEFAN MOSER, BERUFSGRUPPENSPRECHER DER BAUTRÄGER

eingeht.“ Definitiv etwas, was ein erfahrener Bauträger so nicht machen würde. Auch das pusht den Preis enorm nach oben.

PREISHEBENDE FAKTOREN Eine weitere große Hürde in Tirol und speziell in der Stadt ist der Grundstücksmangel. Nur wenige Grundstücke sind mittelfristig verwendbar. Viele Bauern wollen ihre gewidmeten Grundstücke nicht verkaufen und natürlich haben sie die Berechtigung, die Landwirtschaft weiter zu betreiben. Allerdings gibt es aus dem Grund in der Stadt eher kleinere Liegenschaften. Das feuert die Preise wieder nach oben, da das Angebot sinkt. Laut Moser macht es allerdings keinen Sinn, im Sinne der Nachverdichtung überall Hochhäuser zu bauen. Schließlich muss alles raumordnungstechnisch ins Stadtgefüge passen. Stattdessen sollte der Speckgürtel mehr aktiviert werden, sodass die Gemeinden in den Bereichen mit bestehendem Bauland mobilisiert werden, um ein gewisses Angebot zu schaffen.

Ein weiterer ausschlaggebender Punkt ist die Geschwindigkeit, mit der Projekte bewilligt werden. Gerade in der Stadt Innsbruck dauert es nicht selten ein ganzes Jahr, bis der Gestaltungsbeirat mit einem Bauprojekt zufrieden ist. Dieser Zeitverlust kostet Geld, dem jemand nachkommen muss. Weiters gibt es in Innsbruck noch die Besonderheit hinsichtlich des Grundwassers. In gewissen Bereichen kann nur im Dezember gebaut werden. So kann es leicht passieren, dass in Kombination mit dem Zeitverlust, der durch den Gestaltungsbeirat bzw. das Behördenverfahren verursacht wird, wieder ein Jahr verloren geht. Diese verlorenen zwei Jahre führen zu einer Preiserhöhung von bis zu 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und das nur, weil die Baubehörde in der Bewilligungsphase so kompliziert ist.

Der erste Preistreiber indes ist für gewöhnlich immer der Grundverkäufer. Wenn jemand verkauft, will er naturgemäß den besten Preis erzielen. „In der Vergangenheit konnte ich noch viele Grundstücke kaufen,

an denen ich zum Teil allein Bieter gewesen bin“, erinnert sich Moser. Damals hat es allerdings nur selten ein Bieterverfahren gegeben. Heute schon. Entweder übernimmt diesen Prozess ein Immobilienmakler, der zwei bis drei Runden abhält, bis die Liegenschaft effektiv verkauft ist, oder der Kunde wird von Juristen vertreten, die Bieterrunden organisieren. Hierbei werden zehn bis 20 Bauträger eingeladen und es wird über mehrere Wochen geboten, bis der beste Preis gewinnt. Folglich ist es auch diesen Bieterverfahren geschuldet, dass sich die Grundstückskosten verdoppelt haben. Während vor zehn bis 15 Jahren das Grundstück im Verhältnis zum Gesamtpreis der Wohnung einen Anteil von 20 bis 25 Prozent ausgemacht hat, ist das Grundstück mittlerweile so teuer geworden, dass dieser Anteil schon bei 40 bis 45 Prozent liegt.

Oftmals herrscht die Annahme, dass es kein Bevölkerungswachstum gibt, weshalb Bauträger nur für Investoren bauen. Ja, es entstehen möglicherweise mehr Wohnungen als die Bevölkerung wächst, allerdings wird hierbei ein ausschlaggebender Punkt nicht beachtet. „Mittlerweile gibt es mehr Einpersonenhaushalte, mehr Scheidungen. Der Lebensstil der Gesellschaft hat sich geändert, deswegen steigt der Bedarf an Wohnungen“, erklärt Moser. Bauträger müssen mit ihrem Netzwerk stets auf der Suche sein und sobald sich eine Gelegenheit ergibt, zuschlagen.

BESONDERHEIT TIROLS Stefan Moser ist auch in Wien tätig, wo die Situation teilweise ganz anders aussieht. Vor circa fünf Jahren hat es in Wien Stadtteile gegeben, in denen Wohnungen im frei finanzierten Markt noch unter 4.000 Euro pro Quadratmeter kosteten. In Tirol lagen die Preise pro Quadratmeter damals schon bei 6.000 Euro. Doch auch dort explodieren mittlerweile die Preise. Sogar in günstigeren Stadtteilen kostet der Quadratmeter mindestens 5.000 Euro, trotzdem ist die Situation in Wien anders als in Tirol. Insgesamt gibt es in Wien noch sehr viele freie Flächen und damit noch viele Bereiche, in denen Gemeinnützige leistbare Wohnungen errichten können. In Tirol ist dieses Szenario kaum mehr denkbar. Durch die hohen Grundstückspreise tun sich Gemeinnützige schwer, an Bauland zu kommen.

Außerdem gibt es in Wien weniger Zuzug in die Stadt als in Tirol, wo immer mehr Menschen das Stadtleben bevorzugen. Das heizt hierzulande die Preise an. Wien indes hat einen ganz besonderen Preistreiber: Es gibt viele institutionelle Investoren quer durch ganz Europa, eben auch in Wien, die in Immobilien investieren und diese vermieten. Das hat zu einer allgemeinen Preiserhöhung geführt. Die Renditen gehen nach unten und Renditeerwartungen sind in jeder Assetklasse deutlich gesunken. Das hat die Verkaufspreise zunehmend nach oben gepusht. Diesen Markt gibt es in Tirol – abgesehen von der ein oder anderen Versicherung – fast nicht. Tirol ist jedoch unter den Europäern besonders begehrt. Viele investieren gerne, erlaubt und unerlaubt, in eine Ferienwohnung. Das ist mit Sicherheit ein Faktor, der die Preise zum Explodieren gebracht hat. In vielen Gegenden des Landes wie Kitzbühel gibt es Bauland, das nicht verkauft wird. Grundbesitzer, die irgendwann mal eine Widmung bekommen haben, hatten nie das Interesse, dort entweder selbst zu bauen oder die Liegenschaft zu veräußern. Neue Widmungen sind auch seitens der Politik nicht geplant. In Tirol haben wir es vorrangig mit privaten Käufern zu tun. Die Menschen wollen aus den Tälern in die Stadt. Das feuert in dem Bereich, in den alle hinwollen, die Nachfrage an. Und je höher die Nachfrage, desto höher der Preis. Die Knappheit der Grundfläche selbst ist in Tirol eher geografischer Natur. In Wien steht generell viel mehr Fläche zur Verfügung, wodurch es insgesamt mehr Möglichkeiten gibt. Tirol bietet nicht viel bewohnbaren Siedlungsraum. Wir haben viele Berge, wo es nicht viel Sinn macht, dass neue Riesenwohngebiete im Steilen kreiert werden. Daneben ist die Tatsache, dass viel gewidmetes Bauland da ist, das nicht verkauft wird, ein kleiner Aspekt. Es ist auch nicht begrüßenswert, zum Beispiel von Innsbruck bis Hall flächendeckend eine Widmung für reinen Wohnraum zu machen. Gemeinden sollen innerhalb ihrer Gemeindegrenzen bleiben.

Zuletzt noch ein Appell an die Politik: Bei Widmungen und der Erlassung von Bebauungsplänen sollten sich die Gemeinderäte von dem Neidgedanken trennen, dass sie irgendwelche Personen dadurch fördern oder sogar „reich“ machen. Vielmehr sollte der Gedanke im Vordergrund stehen, mehr Bauland zu mobilisieren und dadurch leistbare Wohnungen zu schaffen. „Wenn wir heute statt fünf Grundstücken zehn oder 20 zugleich kaufen können und alle sind bebaut und alle kommen zugleich auf den Markt, dann wird der Preis nach unten gehen“, erklärt Moser. „Ebenso ist es mir ein Anliegen, dass in den Gemeinden, die auf leistbares Wohnen pochen, die Kompetenz der gewerblichen Bauträger hervorzuheben ist. Auch wir können zu gleichen Bedingungen leistbaren Wohnraum schaffen wie dies die Gemeinnützigen anbieten, sofern wir dieselben Bebauungspläne mit gleicher Dichte erhalten. Die privaten Bauträger sind diesbezüglich meist mit schlechteren Bedingungen konfrontiert und können dadurch nur in den frei finanzierten Markt ausweichen. Die Bereitschaft unsererseits für ein leistbares Wohnen wäre da“, ergänzt Moser.