5 minute read

B. Narrations, ambiances et interprétations

NARRATION, AMBIANCES ET INTERPRÉTATIONS

Après avoir analysé comment se compose l’image de manière objective, nous pouvons désormais aborder le sujet de la narration, des ambiances, de l’interprétation et ainsi, regarder les choses d’un oeil plus subjectif, ou du moins tenter de comprendre pourquoi ces différents procédés font davantage appel à notre subjectivité.

Advertisement

Les dispositifs évoqués précédemment, ceux qui permettent de composer l’image, de la structurer visuellement au sein de son cadre, sont plutôt d’ordre mathématique. Ils suivent des règles précises, de découpage, d’organisation, de proportion. On parle alors de composition, de lignes directrices, de forme, de point de fuite... toute sorte de mécanismes visuels décidés en amont afin de hiérarchiser l’image et faciliter sa lecture, sa compréhension.

Cependant ce n’est pas le seul moyen de donner une certaine identité à l’image, de faire passer une idée, un message, ou bien même un certain sentiment. En effet, il existe d’autres manières de mettre en exergue une certaine pensée, faire ressortir certaines émotions. Cela peut se faire par le biais de plusieurs procédés.

Tout d’abord, et sans grande surprise, on retrouve la lumière. C’est l’élément premier de toute composition et elle influe grandement sur la narration et sur l’ambiance qui se dégage de l’image. Une lumière diffuse, une lumière ponctuelle et brutale, un seul et unique rayon lumineux plus ou moins intense, une lumière vive, une lumière douce et feutrée... toutes ces façons d’éclairer transmettent diverses émotions à celui qui regarde et racontent différentes histoires. La manière dont est éclairée l’image va immédiatement plonger le spectateur dans telle ou telle atmosphère qui vont généralement s’appuyer sur sa subjectivité.

Si l’on prend l’exemple des images situées ci-contre, on remarque qu’en terme d’ambiance et de lumière, elles sont assez similaires. Elles présentent toutes le même dispositif appelé « clair-obscur ». Cette technique crée généralement un contraste fort entre les parties ombrées et les parties lumineuses de l’image. Cela est parfois mis en œuvre de manière très franche, sans nuances intermédiaires, parfois de manière plus subtile, par le biais de dégradés progressifs. Mais on trouve toujours des zones très sombres et des zones très claires, souvent juxtaposées de manière très proche. Cette technique, probablement l’une des plus tranchée en ce qui concerne le traitement de la lumière permet de dépeindre une ambiance parfois angoissante, parfois morose ou bien même donner une conotation presque sacrée à l’image.

1.

2.

3.

4. 1. Django Unchained, Quentin Tarantino, 2012 2. Les mangeurs de pomme de terres, Vincent Van Gogh, 1885 3. Edward aux Mains d’Argent (Edward Scissorhands, Tim Burton, 1990) 4. Ascension, Bill Viola, 2000

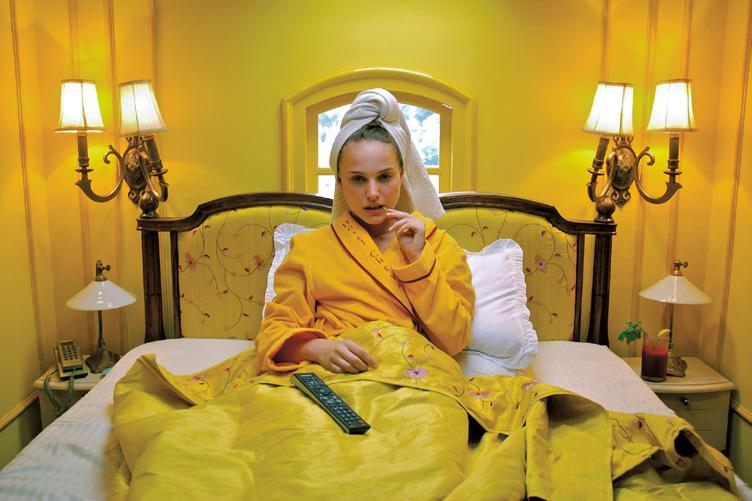

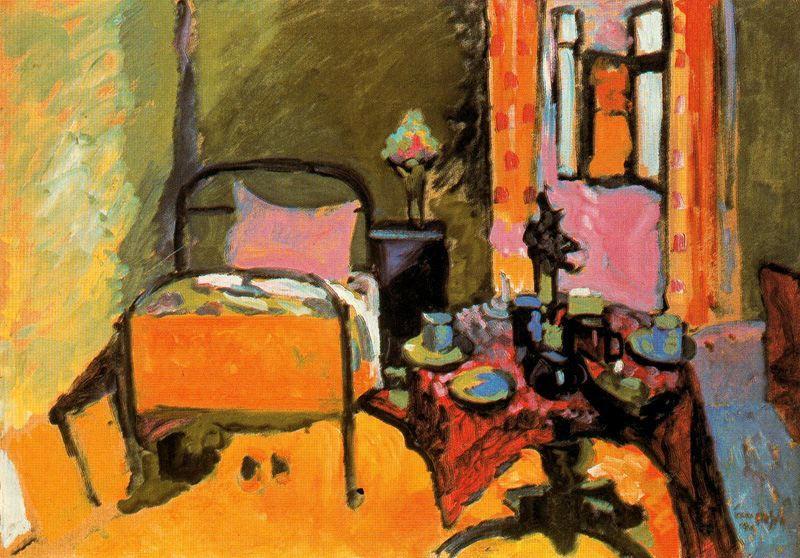

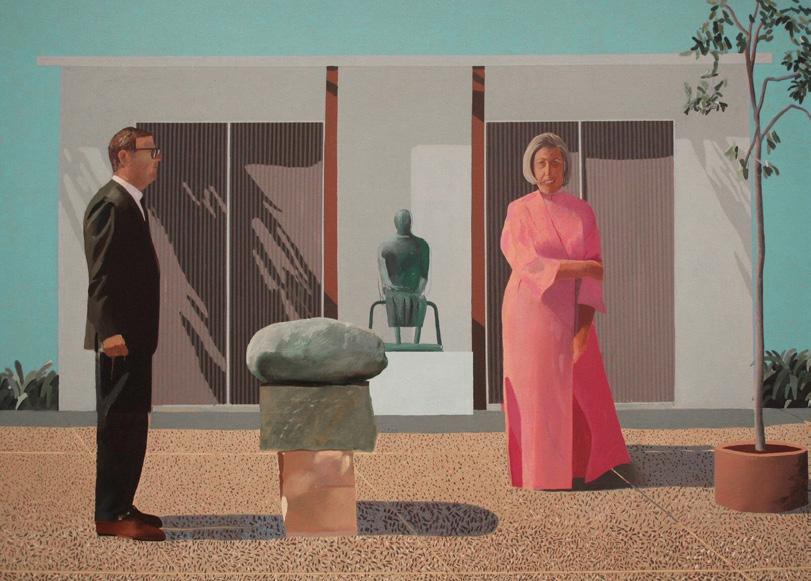

Outre la lumière, l’autre élément très important qui permet de donner vie à l’image et de la plonger dans une certaine ambiance est la couleur. En effet, comme je l’ai d’ailleurs expliqué dans la partie concernant le réel, la couleur occupe une place très importante dans la notion de regard mais aussi dans la narration que l’on transmet à travers l’image.

Que ce soit en peinture, au cinéma ou autre, la couleur est généralement une des premières préoccupations lors de la création de l’image. Après la composition, c’est un des principaux facteurs de l’identité visuelle d’une œuvre.

Dans les images présentes sur la page d’en face, on remarque dans un premier temps que la couleur est à l’origine de telle ou telle ambiance, tel ou tel sentiment, comme évoque plus tôt. Le jaune par exemple, est souvent associé à quelque chose de dynamique, frais, rayonnant, mais pas seulement. Il peut aussi avoir une connotation plus négative, telle que la morosité, le mensonge, parfois même la tristesse. Le rouge est associé à la passion, à la détermination, au triomphe, mais il peut parfois s’apparenter à quelque chose de plus négatif telle que l’inquiétude. Il peut même avoir un côté presque macabre et rappeler le sang, la douleur ou la mort. Le rose quant à lui est synonyme de féminité, de délicatesse, de tendresse. Le orange, s’apparente quant à lui à la sécurité, l’optimisme ou encore la créativité. Il peut cependant renvoyer à un aspect asez daté, kitch, ou démodé. Enfin, le bleu s’apparente à la sérénité, à la sagesse, parfois même la vérité ou encore la loyauté bien qu’il puisse aussi dépeindre une certaine mélancolie, une sorte de solitude. Quant au vert, pour finir, il représente l’espérance, la chance et la stabilité.

Tous ces rapprochements sont bien sûr assez classiques. Aussi, ils peuvent être repris tels quels mais également réinterprétés, revisités au gré des désirs du peintre, du réalisateur et du sentiment qu’il souhaite mettre en avant à travers l’image. Puisque les couleurs peuvent avoir différentes significations, et que, par ailleurs, ces significations ne sont pas toujours celles que l’auteur de l’image souhaite mettre en avant, il est parfois difficile de distinguer de manière précise le message qui se cache derrière l’image. C’est alors que la subjectivité et les interprétations personelles peuvent nous mener à comprendre et à se saisir de l’idée de manière singulière. Le spectateur se fait alors sa propre idée de ce qu’il voit non seulement à travers les couleurs mais aussi grâce aux autres éléments qui composent l’image, tels que les personnages, leurs costumes, les décors, la mise en scène...

Ainsi, la lumière et la couleur sont des facteurs à l’importance majeur mais dont la finalité reste incertaine. La narration mise en place par le peintre, le réalisateur n’est pas forcément perçue telle qu’il l’aurait souhaité et c’est pour cela que l’aspect subjectif prend le dessus. Cette subjectivité offre toute la beauté du lien entre celui qui donne à voir et celui qui regarde. C’est aussi une des forces de l’image que de laisser libre de toute interprétation celui qui la regarde.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

1. Room in New York, Edward Hopper, 1932 2. Hôtel Chevalier (Hotel Chevalier, Wes Anderson, 2007) 3. Chambre sur le Aintmillerstrasse, Wassily Kandinsky, 1909 4. Le Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson, 2014) 5. Cendres, Edvard Munch, 1894-1895 6. Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999 7. Collectionneurs Américains Fred et Marcia weisman, David Hockney, 1968 8. Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby, Baz Luhrmann, 2013)