5 minute read

A. Construction et représentation

CONSTRUCTION ET REPRÉSENTATION

Toute image est construite. Tout ce que l’on voit est le résultat d’une réflexion, d’une certaine composition. Si l’on observe bien, on remarque que toute image est composée d’une certaine manière, réfléchie en amont. Qu’il s’agisse d’une peinture, d’une fresque, d’une photographie, d’une scène de film, aucun élément qui compose l’image n’est laissé au hasard. En effet, dès qu’il est question de carde, il est alors aussi question de composition, de limite, d’organisation. Contrairement au monde réel, l’image est quelque chose de bien définie, présent à l’intérieur d’un périmètre donné. Cela signifie que tout est possible, tout est controlable dès lors que l’on y réfléchit en amont.

Advertisement

Ainsi, cette construction peut être mise en œuvre par le biais de différents dispositifs. Nous pouvons alors observer dans la plupart des cas, une composition géométrique rigoureuse, faisant appel à divers principes mathématiques. La forme et l’emplacement des éléments prédominent. C’est le cas dans certaines peintures par exemple, où l’on peut remarquer des divisions verticales - parfois par deux, parfois par trois - horizontales, ou autre. Cette technique est déclinable à l’infini et permet généralement de hiérarchiser, d’organiser l’image au sein de son cadre défini. Cela apporte homogénéité et lisibilité à l’image, ce qui est très souvent recherché, depuis des millénaires d’ailleurs, dans le domaine de la représentation et de l’architecture.

Les exemples situés ci-contre illustrent parfaitement cette technique assez courante. En effet, la peinture de Véronèse montre bien comment le peintre a organisé son tableau en amont afin de le hiérarchiser. On retrouve cette tripartition et l’action principale se tient sous l’arche centrale, là où l’oeil se dirige automatiquement. Chez Wes Anderson, il n’y a que deux arches certes, mais encore une fois, la scène principale qui est donnnée à voir a lieu sous ces arches. Elle est donc cadrée pour être mise en avant et capter immédiatement le regard du spectateur.

Outre la composition géométrique, une fois verticale, une fois horizontale, nous pouvons aussi relever la présence de lignes qui fuient vers le centre de l’image, ou vers ses extrémités. Ces points de fuite permettent de positionner le regard de la personne qui observe l’action. On se trouve parfois au-dessus de l’action, parfois en dessous. Cette action est tantôt proche, tantôt lointaine, de face ou en biais, on regarde parfois depuis l’extérieur, et parfois on fait partie de l’action. Ce sont ces lignes qui guident le regard vers le ou les élément(s) principal(aux) de l’image mais c’est aussi grâce à celles-ci que la notion de profondeur apparaît. En effet, nous pouvons ainsi distinguer ce qui est proche de nous et ce qui est plus éloigné de par la taille des éléments représentés. On reproduit alors le réel.

1.

2.

3.

4. 1. Le Repas chez Lévi, Véronèse, 1573 2. Le Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson, 2014) 3. La Place Métaphysique, Giorgio de Chirico, vers 1950 4. Shining (The Shining, Stanley Kubrick, 1980)

Les proportions et les formes ont, elles aussi, leur importance dans la création de l’image. Aussi, chaque élément est dimensionné de manière précise et prend en compte les autres composants présents à l’intérieur du cadre. L’ensemble renvoie donc une certaine cohérence, une certaine harmonie.

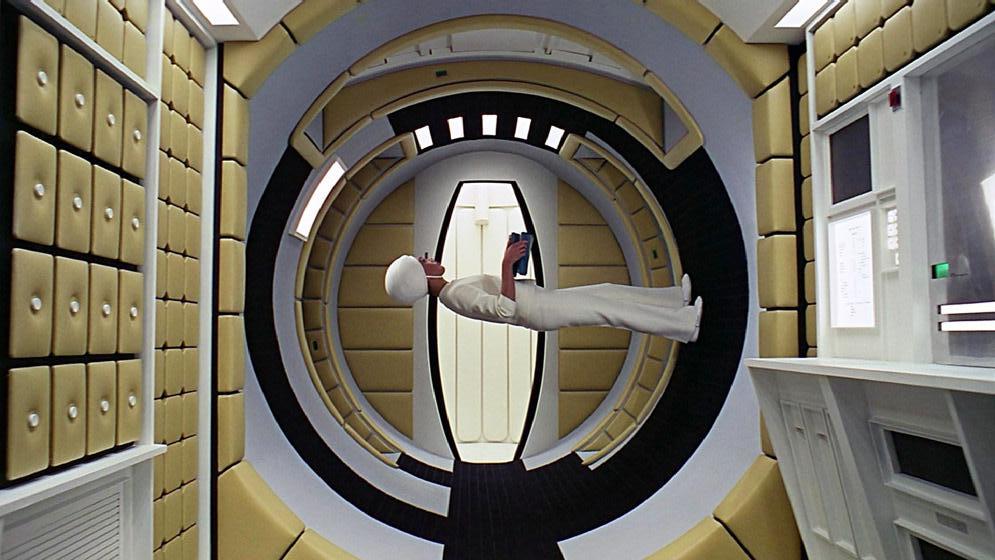

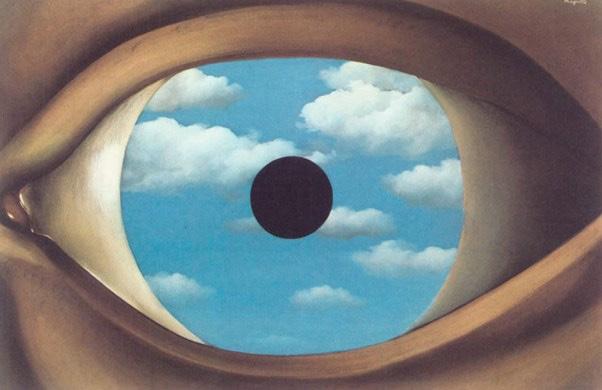

Les images ci-contre possèdent toutes un point commun dans leur construction, dans la manière dont elles sont structurées. Cela joue donc un rôle dans la perception et la retranscription d’une certaine idée. Ici, il s’agit du cercle. Cette forme comporte de nombreuses significations et symboliques fortes. Qu’elle soit allégorie de l’unité, de la continuité, de la perfection ou encore du mouvement ou de l’infini, elle peut être déclinée dans de nombreux domaines. Je prends l’exemple du cercle comme deuxième manière de composer l’image car c’est un dispositif que l’on retrouve assez régulièrement, aussi bien en peinture qu’au cinéma, dans des oeuvres classiques mais aussi plus récentes. Ce dernier représente une autre manière d’organiser le cadre, cette fois-ci non pas en favorisant les lignes mais la forme.

Aussi, on peut remarquer que la forme circulaire est omniprésente dans ces images. Elle correspond toujours à l’élément central et structurant de l’image. Les éléments secondaires qui se trouvent autour – ou à l’intérieur - s’adaptent donc généralement à la forme principale. Ils lui répondent, la complètent ou la suivent. Ce cercle central, principal, est d’ailleurs rarement seul. Si l’on observe bien les différents visuels présentés ci-contre, on remarque qu’à chaque fois, il y souvent deux, trois voire plus de cercles autour ou à l’intérieur de premier cercle.

A l’image de la division verticale de l’image en deux, en trois, ou encore à la mise en place de points de fuite au sein du cadre, c’est bien souvent la multiplication de ces principes, la notion du nombre donc, qui permet d’accentuer l’effet recherché. Plusieurs arches, plus bâtiment ou éléments qui fuient vers le centre, plusieurs cercles... ce rapport au nombre, à la quantité joue généralement un rôle dans la perception que l’on se fait de l’image que l’on regarde et c’est cette démultiplication qui permet de comprendre davantage la composition de cette dernière.

Il existe donc une multitude de dispositifs plastiques, visuels qui permettent de composer l’image et de faciliter sa lecture. Leur point commun est leur finalité. En effet, ces mécanismes, bien qu’ils varient d’une image à l’autre, ont tous pour but de mettre en avant un ou plusieurs élément(s) et de ce fait, faire passer une idée. Il s’agit alors de transmettre ou de retranscrire une certaine idée, de mettre en exergue la pensée, le point de vue de celui qui produit cette image. Cela peut aussi se faire par le biais d’un personnage, d’une certaine couleur ou d’une certaine lumière. Le tout dans le but de dépeindre un sentiment, une ambiance, de transmettre une idée au spectateur.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

1. 2001 L’Odyssée de l’Espace (2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968) 2. Le Chapeau Rouge, Paul Gauguin, 1886 3. Inglorious Basterds, Quentin Tarantino, 2009 4. Le Faux Miroir, René Magritte, 1928 5. Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby, Baz Luhrmann, 2013) 6. Oculus du plafond de la Chambre des Epoux, Andrea Mantegna, 1465-1474