3 minute read

3.4 Caracas Densificada (1960-2000

por el furor de penetración de los centros urbanos con autopistas a varios niveles, que pretendía imitar la imagen de una modernidad metropolitana al estilo de Los Ángeles, la cual influiría en el imaginario urbano de los años por venir…” (Almandoz citando a Violich, 1975: 272, 279) y que acentuarían de manera definitiva la dualidad formal-informal de la ciudad.

3.4 Caracas Densificada (1960-2000)

Advertisement

Posterior al gobierno de Pérez Jiménez el proceso de migración a las urbes se exacerba, siendo difícil suplir las demandas de la población en cuanto a empleos, vivienda, servicios, etc. de manera eficiente (Fossi, 2012) por lo que, a pesar de los ingresos generados por el petróleo, la situación de fuerte pobreza en la ciudad se comienza a percibir y con esto, “…la estructura física de la ciudad se ve fuertemente invadida por los barrios de ranchos, categorizados dentro de la tipología de desarrollos no controlados …” (Herrera, 2006, p. 94). Además para la década de los ochenta, la crisis petrolera paralizó los programas de vivienda pública, los cuales habían comenzado con Pérez Jiménez, pero continuaron en la primeras dos décadas de la democracia; quedando inconclusos proyectos de renovación urbana y el cese de la construcción de superbloques.

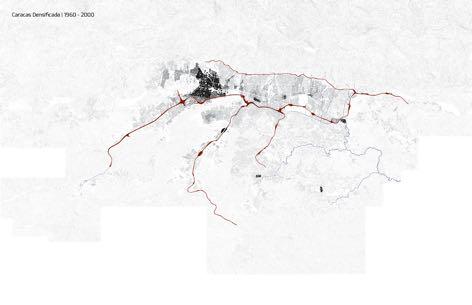

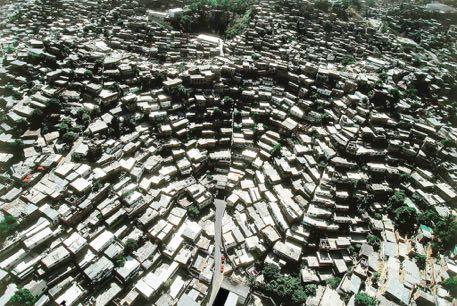

La población de escasos recursos se ubicó mayormente en áreas periféricas, pero otros se asentaron cercano a las urbanizaciones que ayudaron a construir como Chapellín en la Florida, el Pedregal entre el Country Club y la Castellana, entre otros (Fig. 3.9). Entre finales de los ochenta y la década de los noventa, alrededor del 50 % de la población de Caracas vivía en zonas informales (Fig. 3.10) de la ciudad que “…se extendían desde el extremo este de Petare hasta el extremo oeste de Catia, tales como Los Cangilones, La Vega, Los Erasos, Hornos de Cal, Niño Jesús, Cementerio, Los Mangos, etc…” (García-Guadilla, 2012, p. 168).

Fig. 3.9 Expansión hacia la periferia / Fig. 3.10 Vista aérea de los asentamientos informales de la ciudad Fuente: Elaborado por los Autores / Fuente: Imagen tomada de Caracas del valle al mar. Guía de arquitectura y paisaje. www.guiaccs.com

A pesar de que existían barreras socioespaciales desde antes de estas fechas es aquí cuando se hace evidente, teniendo su cúspide en febrero de 1989 en el “Caracazo”, una protesta que comenzó como respuesta a las medidas económicas implementadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, pero que tuvo profundos impactos sociales y espaciales en la ciudad:

“…por un lado, la movilización de los grupos sociales medios altos, que, por disponer de recursos económicos, podían decidir su relocalización hacia espacios más homogéneos y afines socialmente, produjo mayor segregación social, fundamentalmente entre las clases medias y los sectores populares, y, por lo tanto, mayor homogeneización del espacio de las urbanizaciones y barrios. Además, el Caracazo marcó el inicio del miedo al “otro”, cuyo imaginario referente para las clases medias y altas era el sector con menores recursos económicos: “el pobre” o, como las llamaron los medios de comunicación, las “turbas desorganizadas” que en esa oportunidad “ba- jaron los cerros” donde habitaban para satisfacer su hambre de comida y de los artículos de consumo suntuario que les estaban negados, y para atemorizar con esta conducta a la clase media, germen de la polarización y del “miedo al otro”…” (García-Guadilla, Caracas de la metrópoli súbita a la meca roja, 2012, p. 168)

Por otra parte, los espacios públicos fueron sustituidos en su mayoría por espacios cerrados como centros comerciales, abandonando los espacios al aire libre por “inseguridad”. Estos cambios