2 minute read

3.2 Caracas Sub-Urbana (1880-1951

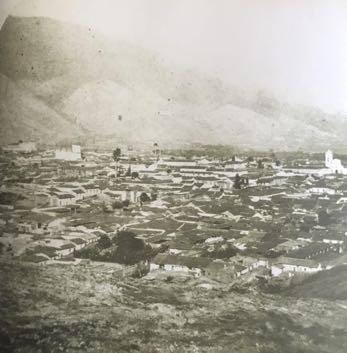

espacios públicos y el desplazamiento de instituciones religiosas por parte de las instituciones civiles y gubernamentales. Sin embargo, en esta etapa a nivel morfológico es persistente, ya sea en tiempos coloniales o republicanos, el modelo colonial. Permanecen el damero fundacional, las calles y plazas como espacios públicos, las áreas tradicionales (Herrera 2006) y alguno que otro edificio de orden religioso y gubernamental que sobresalen del resto de las edificaciones (Fig. 3.3)

Fig. 3.3 Caracas desde el Calvario. Autor Federico Lessmann (1867) Fuente: Imagen tomada de Venezuela Siglo XIX en fotografía por Carlos Eduardo Misle (Caremis)

Advertisement

3.2 Caracas Sub-Urbana (1880-1951)

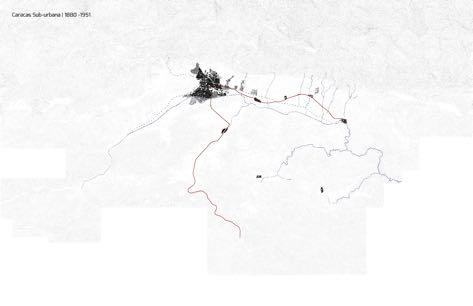

Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, Caracas pasó a un plano secundario para el ente público, siendo así su desarrollo mayoritariamente iniciativo del sector privado. Esté impulsó la creación de suburbios de viviendas aisladas, conocidos como Ciudad Jardín, siendo el primero El Paraíso, hacia el sur de la ciudad y posteriormente (Fig. 3.4), desarrollando esta tipología al este del valle, con esquemas urbanos importados de Norteamérica (Fig. 3.5). Este proceso de suburbanización, genera el abandono del centro de la ciudad, por parte de las familias de clases media y alta, y la difusión del automóvil.

Se asumen nuevas formas de vivir, sustentadas por la utilización de nuevas técnicas y materiales para la construcción de nuevas viviendas aisladas, diferentes a las viejas casas del centro, entre medianeras retiradas de la calle, con su inmediatez para los servicios básicos y con el transporte colectivo como el principal medio de comunicación de la población. Este período se caracteriza por una rápida expansión de la ciudad, en la cual la vialidad se constituye como símbolo de crecimiento urbano

Fig. 3.4 Primera Expansión Suburbana / Fig. 3.5 Crecimiento hacia el este del valle Fuente: Elaborado por los Autores

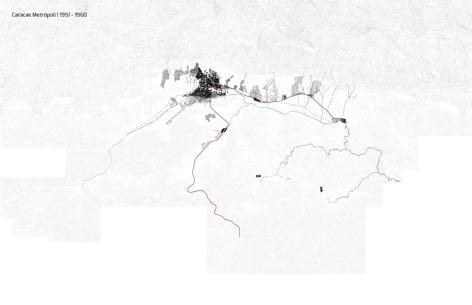

Con la muerte de Gómez, el fin de la dictadura y la llegada del petróleo, la centralidad política y de actividades se restituyó en la capital, pero ésta había evolucionado de una urbe agraria a una urbana y moderna, acompañada a su vez, por un proceso migratorio interno del país hacia la capital. Surgen como respuesta a estos cambios, intenciones de planeación urbanas, las cuales estuvieron en manos de arquitectos, ingenieros y promotores inmobiliarios, y aunque no trascendieron más allá del papel, denota un interés por parte de los entes gubernamentales en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Para finales de los años treinta, estas intenciones se concretarán en manos de extranjeros, especialmente franceses que trabajaron como asesores para la renovación de la ciudad, en especial Maurice Rotival.

El Plan Monumental (1939) (Fig. 3.6), buscaba la cohesión del territorio urbano, y un entendimiento del mismo como un todo, a través de corredores viales y bulevares que se emplazaban sobre la retícula tradicional. En la modernidad, el movimiento no era el medio, si no el fin (Gonzales Casas 2012, citando a Sennett, 1996), convirtiendo las ciudades en espacios de comunicación y no de estancia (Gonzales Casas 2012, citando a Argan, 1984: 225). Las élites venezolanas sedientas por la modernidad, importaron esquemas y en esta urgencia, poco importó la articulación entre el esquema tradicional y el moderno, demoliendo la ciudad antigua para dar paso a la modernidad (Gonzales Casas, p. 65).