30 minute read

José María García Sáez

«Estudié el pasado para hallar entre las piedras un presente que nunca tuve.»

(Chema García)

Advertisement

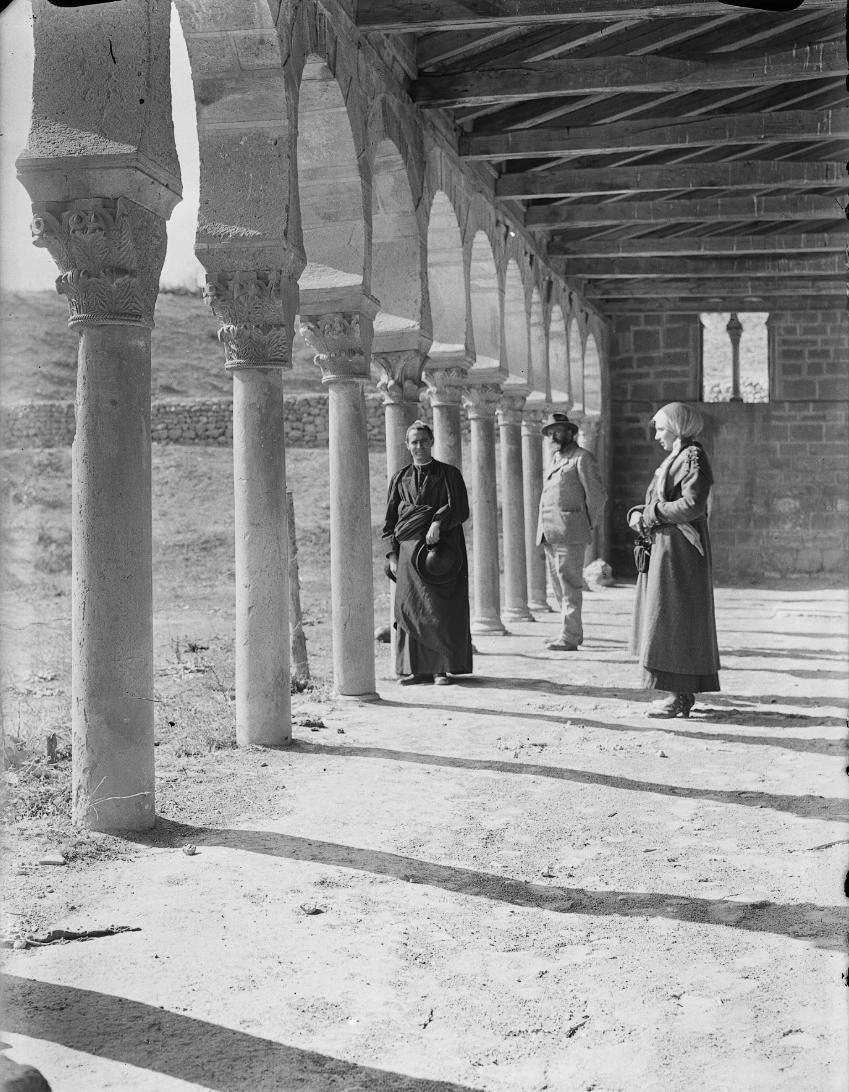

Foto de Museo de León: exterior, principios de siglo XX (Exposición MC de SME 913-2013 “Cómo lo ves Tú”)

Breves notas sobre reutilización, talleres constructivos y la existencia del scriptorium de San Miguel de Escalada en el siglo X. José María García Sáez*.

Beato de Liébana escribe a partir del año 776 su conocido libro «Comentarios al Apocalipsis de San Juan» que será profusamente copiado y miniaturizado durante tres centurias¹. Desde que se escribe hasta el paso de Almanzor, en torno al 988, por los monasterios de Eslonza, San Miguel de Escalada, San Salvador de Tábara y Morerola² ; transcurren más de doscientos años de fundaciones y restauraciones monásticas, expansión del reino asturleonés y consolidación de la frontera al sur en el río Duero. Culminan Alfonso III (866-910) y sus hijos con el traslado del reino de Asturias a León³.

Los eremitas y después obispos de Zamora y de León, Atilano (835-915) y Froilán (833-905), así como el monje de las fundaciones bercianas y después obispo de Astorga, Genadio (865-936)⁴ ; fueron popularmente santificados y protagonistas de un monacato y episcopado repobladores, a medio camino entre, el eremitismo y la vida comunitaria. La observancia de estas abadías es una miscelánea de preceptos fructosianos, isidorianos, algunos de la regla de San Benito y del Codex Regularum o (regla común)⁵; con liturgias y ritos mozárabes recuperan antiguos cenobios abandonados, crean nuevas fundaciones, absorben gentes emigradas, monjes de tierras transfronterizas bajo dominio islámico⁶.

Los investigadores coinciden para el siglo X, en la importancia de los talleres constructivos y decorativos basados en la reutilización⁷, concepto menos aceptado que el de mozárabe⁸. Estos elementos constructivos y decorativos, se distancian de los tardo-antiguos y visigodos (los hay reutilizados), no son ajenos a la arquitectura islámica de los siglos IX y X⁹; así como los epigráficos¹⁰ . Este modelo afectaría al menos, a los monasterios de Celanova, Sahagún, San Cebrián de Mazote, Santiago Peñalba, Las Mesas de Villaverde y San Miguel de Escalada.

Las sucesivas obras en Escalada se ejecutan por distintos talleres¹¹. Tenemos piezas de origen romano (basas, fustes y parte de capiteles y cimacios) empleadas sin apenas reelaboración en el primer momento¹² . Mármoles y fustes sólo se consiguen por medio del

expolio nunca ex novo. En el pórtico, en un segundo momento 920-930, se reutilizan basas y fustes, pero no capiteles. Mismo esquema se repite en San Cebrián de Mazote¹³.

Marta Rielo propone¹⁴ un muy interesante marco metodológico y analítico para el estudio de la arquitectura altomedieval eclesiástica leonesa comparando de forma conjunta documentos y materiales. También pone en valor la reutilización, además, para la retalla de canceles y mesas de altar¹⁵, frisos y modillones. Los capiteles hechos nuevos ad hoc para Santiago Peñalba corresponden a Escalada 2 (los ya vistos, los siete más al oeste del pórtico, en torno a 920-930)¹⁶. El mismo taller realizaría los cimacios con uso del trépano y de la escuadra. Coincide con los capiteles de pilastras de Santa María de Wamba (Fig. 1). Siendo ya de época pleno-medieval (un poco posterior a la torre románica), los cinco capiteles más orientales del pórtico de Escalada¹⁷.

Fig. 1. San Miguel de Escalada (León), Santiago de Peñalba (León) y Santa María de Wamba (Valladolid). Capiteles del mismo taller. Año 920-930. Fuente Imágenes: Marta Rielo. Vid. supra nota 17

La necesidad de contar con habilidades técnicas específicas para el desarrollo del proyecto constructivo y decorativo de estas iglesias desestima el papel de los monjes como constructores y decoradores. Sí han podido ser encargados de obras, asegurar recursos financieros, materiales y humanos; así como demandantes de artesanos que vienen con ellos desde Córdoba¹⁸ . De esto quedarán excluidos, sí fueron monjes (algunos llegaron a abades seguramente), los miembros de las scriptoria (los caligrafistas, miniaturistas, rubricadores, iluministas, etc.) tanto para el caso de las dos primeras fases de las lápidas epigráficas como para mesas de altar, y cómo no, para códices y beatos¹⁹.

Se ha debatido mucho sobre la existencia del scriptorium de San Miguel de Escalada frente al de San Salvador de Tábara del que nadie duda. Parece coherente que existieran los dos. Primero en San Miguel de Escalada y, él mismo, pasaría después a Tábara o quizá, el de Tábara tuviese origen propio. La prueba más categórica de la existencia del primero, es el testimonio del propio autor, Magio, en el colofón del Beato Morgan (Fig. 2), donde afirma²⁰: «Recordadme vosotros los siervos de Cristo que vivís aquí en el monasterio del mayor de los mensajeros de Dios, el arcángel Miguel»²¹.

En la iglesia de San Salvador de Tábara (actual de Santa María de Tábara) se menciona su scriptorium²² tanto en el colofón, debajo de la «omega final» del Beato de Tábara (Fig. 3), como en la famosa pintura de la torre donde se encuadraba el scriptorium. En el colofón mencionado, tal y cómo él nos lo cuenta, Emeterio continúa y acaba de pintar el Beato de Tábara, empezado por Magio, tras la muerte de éste²³. Y está claro que hacen ir a Emeterio porque no pertenecía al monasterio de San Salvador de Tábara. Además Emeterio nos ha dicho: «Él [Magio] estaba aquí [en San Salvador de Tábara] para llevar este volumen al puerto deseado…». Se repite la fórmula temporal del propio Magio en el colofón del Beato de Escalada antes mencionada:«Recordadme

vosotros los siervos de Cristo que vivís aquí en el monasterio del mayor de los mensajeros de Dios, el arcángel Miguel» (vid. infra nota 24).

En el segundo beato, el de Tábara, nadie afirma que Magio perteneciera a la comunidad de Tábara, tampoco que Magio ya hubiese pintado el Beato Morgan y menos en Tábara. ¿Por qué no? Lo más lógico sería resaltar el minucioso y costoso trabajo de casi dos beatos de su maestro que ya llevaba desgastando la pluma.

No lo dice porque Magio tampoco era de la comunidad de Tábara. Ni había elaborado el Beato de Escalada en Tábara. Claramente dice que Magio estaba allí, puntualmente, ocasionalmente. Al igual que le pasaba a él, a Emeterio, al tener que acudir allí, la fórmula temporal que pone para referirse a sí mismo es idéntica: «En cambio, aquí estoy yo, Emeterio…». Hoy estoy aquí, ayer me formó Magio y mañana a saber dónde²⁴. ¿Y para qué estaba aquí, antes Magio y ahora Emeterio?

Para cumplir un fin, confeccionar el libro para el señor de los suyos (literalmente «domino sourum») bajo el patrocinio de San Salvador (literalmente «sub umbraculo Sancti Salbatoris»). De la comunidad de Tábara, de los que estaban excluidos Magio y Emeterio. No hay más datos sobre a qué comunidad pertenecía Magio²⁵. Podemos suponer, no afirmar, que esa otra comunidad, donde habrían coincidido y se habría formado Emeterio por Magio, era San Miguel de Escalada, tras la fama que Magio habría adquirido al acabar el Beato de Escalada. ¿Por qué Emeterio le llama converso?²⁶.

Sin llegar a dudar de la importancia del scriptorium de Tábara, no entendemos una negación tan categórica de la existencia del de San Miguel, por parte de Williams²⁷ y de otros investigadores. En la alta Edad Media, el mismo lugar producía de forma común y especializada, en piedra o pergamino²⁹. Sólo con la rica y abundante colección epigráfica de Escalada en el siglo X, justifica, por sí sola, la existencia de un scriptorium dedicada a la misma³⁰, pero hay más pruebas. Hay una relación entre las letras del ara izquierda con la escritura del íncipit del Beato de San Miguel de Escalada (sobre todo la de la “T” con un sinuoso bucle). La del ábside derecho, reflejan misma escuela, mismo escriptorio con diferencias estéticas, coetáneas, pero de una mano diferente. La decoración de los epígrafes de los altares, con elementos ornamentales romanos (reutilizados) nos habla de una producción organizada en un taller profesional, en un tiempo breve y por un mismo artesano o, a lo sumo, dos³¹.

Nos resume Francisco de Borja³² que muy pronto estos monjes crean scriptoria en los grandes monasterios del norte como en San Miguel de Escalada (León), San Salvador de Tábara (Zamora) o en San Miguel de la Cogolla (La Rioja). Copian libros y, en algunos casos, los ilustran como Magio en los comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana.

Tal y como nos detalla Lobo³³, el primero que sitúa el Beato Morgan en San Miguel de Escalada fue Manuel Gómez Moreno³⁴, después, Claudio Sánchez albornoz afirmó: «Que fue miniado en San Miguel de Escalada el año 926». Y desde entonces se reprodujo esta interpretación hasta su confirmación, por el propio Lobo, en 1979, cuando logró identificar a «Petrus Levita C’ S’ R’», a quien se alude en una anotación del siglo XII del f. 293v del Beato Morgan con «Petrus de Valencia, Canonicus Sancti Rufi» de una inscripción epigráfica necrológica del monasterio de San Miguel de Escalada.

Froilán y Atilano, según la Biblia gótica o mozárabe de la catedral de León, escrita por Juan Diácono en el 920; nos comentan como se edificaron los monasterios de Tábara y de Moreruela³⁵. En ningún momento las fuentes dicen que este monasterio sea de «San Miguel de» Morerola, lo citan como Morerola y que, se abandonará (tras la destrucción de Almanzor) muy probablemente para refundarse al otro lado del río y convertirse en el monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela que tanta importancia tendría, tiempo después. El «San Miguel» se lo añade, como hipótesis José Ferrero³⁶, para que todo quede en Tábara (o en Camarzana según Quintana³⁷), y alejar lo más posible la posibilidad de que ese San Miguel, sea de Escalada. Acabemos estas reflexiones por donde habíamos comenzado. El colofón del propio Beato de Escalada dice:

Mementote enim mihi, vernuli xpi. quorum quidem hic degetis cenobii sunmi Dei nuntii Michaelis Archangelii.

Así pues, recordadme vosotros los siervos de Cristo que vivís aquí en el monasterio del mayor de los mensajeros de Dios, el arcángel Miguel. (Traducción de Lobo)³⁸.

Recordadme, siervos de Cristo, los que moraréis siempre (en todo momento, en cualquier tiempo) en el Monasterio del supremo mensajero de Dios, el arcángel Miguel. (Traducción de Williams)³⁹.

Si se admite (da igual la traducción que sea la de Lobo o la de Williams) que fue «en el» monasterio dedicado al mensajero del Dios supremo San Miguel Arcángel, en ningún caso Magio habla de Morerola. Parece claro que Magio les pide a sus compañeros del monasterio de San Miguel que le recuerden. No tiene sentido que les mande que le recuerden si Magio, no procediera y hubiera copiado y miniaturizado el Beato Morgan, en el monasterio de San Miguel de Escalada⁴⁰.

Por todo lo anterior concluimos comprobada la existencia de un scriptorium en San Miguel de Escalada en el siglo X, en el que se elaboró una excelente colección epigráfica. Donde Magio, a falta de estudios nuevos o más concluyentes, copió y miniaturizó el Beato Morgan en el scriptorium de San Miguel de Escalada y, quizá en su elaboración, transmitió su saber a Emeterio en el arte de las miniaturas con las novedades que el archipictor magister le enseñó. Emeterio las aplicaría en la elaboración del Beato de Tábara, tras la muerte de Magio, y posteriormente en el Beato de Gerona⁴¹.

Las relaciones fluidas entre esa red extensa de monasterios, ocasionando el movimiento de talleres de reutilización, tanto en la construcción, como en el caso de la decoración de capiteles, altares, modillones, lápidas epigráficas, frisos y cimacios; como en el encargo y la influencia de libros, ideas, formas, e innovaciones sobre las iluminaciones de los beatos lleva al Reino de León en el siglo X a ser la cuna de un arte, con la iglesia y, el desaparecido scriptorium de San Miguel de Escalada a la cabeza, de alguna de las joyas más espectaculares del patrimonio de la humanidad de todos los tiempos.

Fig. 2. Beato de San Miguel de Escalada. Folio 2v. Biblioteca Morgan de N. York

Fig. 3. Colofón del Beato de Tábara. Archivo Histórico Nacional, Madrid

NOTAS:

*Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca. Sosylos@gmail.com

¹ Raíces de Europa (14-6-2016). Conferencia: ‘Los Beatos: Belleza, significado y creadores (3 grandes monjes pintores del siglo X: Majio, Florencio y Vigila’. SILVA, S. Catedrática de Historia del Arte (UPV/EHU). [Vídeo]. Recuperado de https://youtu.be/ZsTPp-FGVZU. A partir de minuto 31. ² MARTÍNEZ DÍEZ, G. (2005): El condado de castilla 711-1038. La historia frente a la leyenda. Vol. 2. Marcial Pons. Págs. 509-510.

³ CAVERO DOMÍNGUEZ, G. (2014) «La dedicación de la iglesia en el monasterio de San Miguel de Escalada el 20 de noviembre de 913». En GARCÍA LOBO, V. y CAVERO DOMÍNGUEZ, G. (coord.). San Miguel de Escalada (913-2013). Pág. 39.

⁴ Finales del siglo IX fundación de San Salvador de Tábara y de Morerola por Froilán y Atilano. 913, consagración de San Miguel de Escalada por Genadio. 919 consagrado por Genadio, Sabarico, Frunimio y Dulcidio San Pedro de Montes y Santiago Peñalba en 937. GÓMEZ MORENO, M. (1919): Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX-XI. Madrid. Centro de Estudios Históricos. Págs. 169-170 y 215.

⁵ REGUERAS, F. y GARCÍA ARÁEZ, H. (2001): «Del paisaje histórico a la evidencia arqueológica». Pág. 37. En Scriptorium. Tábara visigoda y mozárabe. Tábara. Ayuntamiento de Tábara. 2001.

⁶ Vid. supra nota 3. Págs. 39-65. Para profundizar en la observancia de la regla monástica en los siglos IX-X, las liturgias del rito mozárabe y los ritos de consagración anteriores a la reforma gregoriana que impondrá el rito romano con el Concilio de Coyanza (1055) y lo hará extensivo Alfonso VI a la 2ª mitad del siglo XI.

⁷ Reutilización se extiende por el Mediterráneo occidental (s. IV-X). Primera fase tardo-antigua (s. IV-VII), se basa en paridad y simetría por tamaños y colores. Mezcla estilos y órdenes con un carácter simbólico. La segunda fase (s. VIII-X) supone prescindir del canon y de la proporción, combinando piezas reutilizadas con otras ex novo. No se busca unidad ni armonía. Diámetro de columnas y capiteles no concuerda. Basas se usan por capiteles y viceversa. Se acopia y retallan piezas antiguas como material constructivo perdiendo valor simbólico inicial. UTRERO AGUDO, M. A. y SASTRE DE DIEGO, I. (2012) «Reutilizando materiales en las construcciones de los siglos VII-X». Anales de Historia del Arte. Vol. 22, Nº Especial II. Págs. 321-323.

⁸ Mozárabe sería una construcción historiográfica idealizada: «Un grupo social homogéneo de cristianos con ritos e iglesias inconfundibles que vinieron de Al-Ándalus huyendo de la opresión musulmana. Vestían igual y de forma diferenciada a otros cristianos sin el gusto por lo arabizado». Esta es una visión romántica que da valor de realidad, bajo un mismo paraguas, a un tecno-complejo, un estilo arquitectónico, un solo grupo social y que tendría un único sentimiento de identidad. Cuyos monjes realizarían unos beatos miniaturizados sin parangón que se extenderían en el tiempo durante decenas de años. Está demostrado que ni se utiliza el término, ni se arabizaron en Al-Ándalus de forma generalizada, hasta casi un siglo después cuando aquí ya se había impuesto el estilo románico, el rito romano y sólo quedan sus ecos en los «Beatos». Aún no se ha superado tal como lo propuso, en 1919, Manuel Gómez-Moreno. Sobre el concepto de mozárabe y otros debates historiográficos, cronológicos y constructivos, en torno a S. Miguel de Escalada en el s. X ver BANGO TORVISO, I. (2008): «Los expolios del paisaje monumental y la arquitectura hispana de los ss. VII al XI. Reflexiones sobre el proceso constructivo de San Miguel de Escalada». De Arte 7. Págs. 8-10.

⁹ Tanto en la meseta norte como en Al-Ándalus (en Mezquitas, fortalezas, palacios…) se combinan fustes y basas reutilizados con capiteles nuevos y de expolio, junto al empleo de otros elementos y recursos empleados en la Mezquita de Córdoba (785-786) permiten a M. A. Utrero hablar de una tecnología común, aconfesional. Trabajadores cualificados acudirían a la llamada de la Meseta. Para ampliar y ver comparativa entre el proceso constructivo de San Miguel de Escalada, San Cebrián de Mazote, Las Mesas de Villaverde y Santiago Peñalba (desde canteras, materiales, hasta tecnología constructiva, transferencia tecnológica y de modelos) ver UTRERO AGUDO, M. A. (2017): «Modelos arquitectónicos y decorativos a inicios del siglo X. Algunas certezas y varias hipótesis». Arqueología y Territorio Medieval 24. Pág. 200-203.

¹⁰ «Las inscripciones fundacionales de San Pedro de Montes y de San Martin de Castañeda guardan una estrecha relación, al menos desde el punto de vista textual, con la de Escalada». GARCÍA LOBO, V. (1982): Las inscripciones de San Miguel de Escalada: estudio crítico. Barcelona. El Albir. Pág. 8. Sobre el taller epigráfico de San Miguel de Escalada en período fundacional ver: MARTÍN LÓPEZ, E. (2014): «Las inscripciones de San Miguel de Escalada. Una nueva lectura». En GARCÍA LOBO, V. y CAVERO DOMÍNGUEZ, G. (coord.). San Miguel de Escalada (913-2013). Págs. 200-205.

¹¹ La decoración del edificio la realizan dos grupos. Por un lado, escultores que tallan capiteles, placas de canceles, mesas de altar (se ocuparían sólo de la última fase, la de esculpir, de las dos fases anteriores se encargarían monjes caligrafistas del scriptorium como luego veremos) y parte de los frisos del ábside central. Por otro, los estucadores se encargan de los frisos del aula y del iconostasio. Parece que sólo los frisos curvos van en piedra. CABALLERO ZOREDA, L. y UTRERO AGUDO, M.A. (2012): «Como funcionaban los talleres constructivos en la alta Edad Media hispánica». En ARIZAGA, B. et Alii (ed.): Mundos medievales: Espacios, sociedades y poder. Homenaje al profesor J.A. García de Cortázar. Santander. Universidad de Cantabria Vol. I. Pág. 435.

¹² Ibídem. Pág. 437. «Primera basílica (Escalada 1, coetánea a su consagración 913) comprende aula y cabecera. Se erige en mampostería con sillarejo de refuerzo en esquinas y jambas. Se protegió con un enfoscado. Los canteros trabajan únicamente en el interior del edificio. Tallan las arquerías, el iconostasio, embocaduras y dovelas de las bóvedas de cabecera. Todas en una piedra caliza muy fina tallada con una gran precisión, se ajusta en finísimas juntas (en contraste con las del exterior). Los arcos presentan superficie pulida, a diferencia de los muros. Los canteros finalizan, una vez en obra, las columnas de la embocadura del ábside central, los pilares cruciformes y las secciones gallonadas de las bóvedas (al menos de la central; única visible y original), así como impostas de los arcos del transepto talladas in situ.

¹³ Vid. supra nota 7. Págs. 321-323.

¹⁴ RIELO RINCÓN, M. (2017): “Arquitectura eclesiástica en León en el Alto Medievo. Una lectura a través de los materiales y los documentos. En Arqueología y Territorio Medieval 24. Págs. 89-114.

¹⁵ Sobre mesas de altar ver RODRÍGUEZ SUÁREZ, N. (2015): «Los tres altares de San Miguel de Escalada. Algunas consideraciones». Progressus. Revista de Historia, Escritura y Sociedad Año 2 nº 1. Pág. 15.

¹⁶ Vid. supra nota 4. Pág 154. Coincide con la cronología que propuso inicialmente Gómez Moreno. Coincide también con la fecha que propone Lobo para la realización del Beato de Escalada (922) por Magio.

¹⁷ Sobre capiteles y estilos ver DOMINGO MAGAÑA, J. (2009): «Los capiteles de la iglesia de San Miguel de Escalada (León, España). ¿Perpetuadores de una tradición tardo-visigoda?» R.A.C.r. 85. Págs. 261-292.

¹⁸ Vid. supra nota 9. Págs. 201. En Escalada, Castañeda y Montes se atestigua en sus inscripciones fundacionales que vinieron de Córdoba y se realizaron en 12 meses (Escalada) o 5 meses (Castañeda) perfectamente posible bajo este esquema de reutilización. Para ampliar sobre esta influencia “mozárabe” que llegaría con estos «repobladores andalusíes», tanto en gustos constructivos como en toponimia, antroponimia o en documentos ver GARCÍA DUARTE, F. (2017): Mozárabes en el origen de los reinos cristianos. La emigración mozárabe al reino astur-leonés y la influencia de los cristianos de Al-Ándalus en la génesis de Castilla y del castellano. Almuzara. Págs. 74-83.

¹⁹ En este contexto traen también a Escalada las influencias de una escuela caligráfica de tradición clásica y las reliquias de San Acisclo, hoy patrón de Córdoba. MARTÍN LÓPEZ, E. (2012): «Las inscripciones de San Miguel de Escalada. Una nueva lectura». En GARCÍA LOBO, V. y CAVERO DOMÍNGUEZ, G (coord.). San Miguel de Escalada (913-2013). Pág. 206.

²⁰ Para su traducción ver GARCÍA LOBO, V. (2014) «El scriptorium de San Miguel de Escalada». En GARCÍA LOBO, V. y CAVERO DOMÍNGUEZ, G (coord.). San Miguel de Escalada (913-2013). Págs. 295-298.

²¹ Se refiere a sus compañeros, a los que le han visto día a día mientras copiaba y miniaturizaba el Beato de San Miguel de Escalada, por lo que él mismo narra, en San Miguel ¿Por qué no lo llama «de Escalada»? Por qué este monasterio no tendrá ese nombre hasta unos cien años después (vid. infra nota 40 en las seis últimas líneas). No sabemos con seguridad si era esa su comunidad primigenia o a su vez venía de otro lugar, ni donde o qué otro maestro le formó. Pero como veremos más adelante, parece claro, que es una exhortación sobre las duras condiciones en las que estos monjes pasaban sus días en los scriptoria y, ellos, los monjes del monasterio de San Miguel de Escalada habían sido testigos (vid. infra nota 24).

²² REGUERAS, F. Y GARCÍA ARÁEZ, H. (2001): Scriptorium. Tábara visigoda y mozárabe. Tábara. Ayuntamiento de Tábara. 2001. Págs. 38-48. FERRERO GUTIÉRREZ, J. (2004): «El Beato de San Miguel y los monasterios de Valdetábara». Brigecio. Estudios de Benavente y sus tierras. 20. Págs. 144-154. AUGUSTO QUINTANA P. (1968): «San Miguel de Camarzana y su «scriptorium»» Anuario de estudios medievales. Págs. 65-106.

²³ El verdadero beato es este hombre [Magio] que se convierte en ceniza aquí en el claustro dentro de un sarcófago. Él

[Magio] estaba aquí [en el scriptorium de San Salvador de Tábara] para llevar este volumen al puerto deseado, incluida la encuadernación: me refiero al maestro de miniaturistas, al presbítero y converso Magio que abandonó su trabajo ya empezado un 13 de octubre, festividad de San Fausto, y emprendió el camino hacia Cristo; el día uno de noviembre tuvo su triduo y, después, murió. Era el año 968. En cambio, aquí estoy yo, Emeterio, presbítero y discípulo del maestro Magius presbítero. Si bien ellos [el abad y la comunidad de San Salvador de Tábara] tenían interés en que él [Magio] confeccionara el libro para su patrón [el de ellos, «domino suorum» (literalmente «para el señor de los suyos»)], me hicieron venir a mí [Emeterio] al monasterio de San Salvador [bajo el patrocinio de San Salvador]; y de ellos lo recibí [el Beato de Tábara] ya empezado: entre el primero de mayo y el veintisiete de julio llevé el libro a puerto echando mano de cuanto él [Magio] me había enseñado. ¡Que de la misma manera mi maestro merezca llegar a ser coronado con Cristo! ¡Oh torre tabarense, esbelta y pétrea! Arriba en el primer piso un tanto encorvado sobre tres mesas y con todo su ser se aplicó a la pluma. Se acabó el libro el día 27 de julio del año 970. Traducción de Lobo (Vid. supra nota 20.Pág. 306-308). La explicación entre corchetes, la negrita y subrayado, partiendo de la de Lobo, es mía.

²⁴ Las malas condiciones de los copistas que tenían para realizar su trabajo, de lo que siempre se quejan. Moleiro Editor (22-7-2016). Conferencia: «Los códices iluminados: un viaje a los scriptoria medievales». C. VIVANCOS, M. Monje de Silos. [Vídeo]. Recuperado de https://youtu.be/xkdCSnKJakE. Min. 44:16 y sgtes.

²⁵ Coincidimos con Lobo en su reflexión (¡Oh torre tabarense, esbelta y pétrea! Supra video final de nota 23) en torno a la sorpresa que le produjo a Emeterio, la torre, puesto que debía ser la primera vez que la veía con sus cinco imponentes pisos. Si fue así, es imposible que hubiera coincidido con Magio unos años atrás allí, tal y como nos sugiere la versión, a nuestro juicio y al de Lobo, forzada de Quintana: … Que habría sido criado por él puede significar que allá por el 945 había estado [Emeterio] en el escritorio de Tábara al lado de Magio, aprendiendo el oficio, objetivo por el que habría sido enviado por su propio abad. Emeterio aprendería este arte viendo hacer, al gran Maestro, el beato que el abad de su propio monasterio de origen había encargado. Y cuando lo vio terminado, se volvería, con el oficio aprendido, con el beato de San Miguel terminado y con el ruego a los moradores del monasterio del excelso mensajero de Dios para que se acordasen de Magio. El argumento clave, empleado por Quintana Prieto, se refiere a su cercanía: «Si el códice no se hizo en ningún monasterio de San Miguel, sino que fue encargado por un monasterio de San Miguel a un monje, Magius, que trabajaba en el scriptorium de Tábara, es muy probable que el tal monasterio de San Miguel no estuviese lejos de Tábara. Se vislumbran unas relaciones muy fluidas entre ambas comunidades y eso exige cercanía». Fuente: Vid. supra nota 22. Creemos incoherente la versión de Quintana, si volvemos al colofón del Beato de Tábara: «Él [Magio] estaba aquí [en San Salvador de Tábara] para llevar este volumen al puerto deseado, incluida la encuadernación». Magio una vez acabado su «trabajo» habría vuelto a su comunidad de origen y, al igual que la de Emeterio, ésta no podía ser la de Tábara. Por otro lado Emeterio si se hubiera formado con Magio en el scriptorium de Tábara lo habría dicho haciendo algún guiño cariñoso a su maestro, tan recientemente fallecido pero no lo hace, dice: «En cambio, aquí estoy yo, Emeterio, presbítero y discípulo del maestro Magius presbítero». Sólo se disculpa de que no haya podido su maestro acabar y le haya tocado a él. Sobre la cercanía en Quintana, diremos que entre 100 y 150 kms. separan estos monasterios (Celanova, Castañeda, Santiago Peñalba, S. Miguel de Escalada, Tábara, Wamba, San Cebrián de Mazote). Ya vimos como un mismo taller constructivo elabora idénticos capiteles en torno a 920-930 y los coloca en Santiago Peñalba, en Escalada (a 158 kms. de Santiago Peñalba y a 147 kms. de Tábara) y en Wamba (a 116 kms. de Tábara y 125 kms. de Escalada). Y 125 kms. separan Valeránica (Tordómar en Burgos) de Escalada con influencias evidentes de las iluminaciones de Florencio a Magio (siendo más de 210kms entre Valeránica y Tábara y no 150 como afirman Regueras y Aráez vid. supra nota 22. Pág. 161). A 25 kms. diarios en 6 días se llegaría de un monasterio a otro (separados 150 kms.) a pie. FERREIRA PRIEGUE, E. M. (1994): “Saber viajar: arte y técnica del viaje en la Edad Media”. DE LA IGLESIA DUARTE, J. I. (Coord.): IV Semana de Estudios Medievales. Pág. 48. Los libros y la cultura recorrían largas distancias, mucho mayores que estas ¿Acaso no iban a hacerlo determinados monjes tan apreciados? Moleiro Editor (22-7-2016). Conferencia: «Los códices iluminados: un viaje a los scriptoria medievales». C. VIVANCOS, M. Monje de Silos. [Vídeo]. Recuperado de https://youtu. be/xkdCSnKJakE. A partir de 46:08 para préstamos de libros y de 47:20 para viajes de libros entre monasterios.

²⁶ No estamos de acuerdo con Lobo, cuando Emeterio dice de Magio que era «presbiter y converso» (Vid. supra nota 23.) Según Lobo, converso se referiría a que estaba bajo la tutela del abad de Tábara. Más bien ese «converso» alude al origen de Magio antes de entrar en el monasterio, y por lo tanto habría sido de religión musulmana, como era muy habitual así como citarlo en la época.

²⁷ Williams, afirmaba que Magio había sido sepultado con honores en el claustro de San Salvador de Tábara y que no hay pruebas de que Escalada tuviese scriptorium. Magio podía perfectamente haber pertenecido a San Miguel de Escalada y a su scriptorium y, haber estado, en San Salvador de Tábara de forma ocasional para realizar el Beato de Tábara, por encargo de este cenobio, cuando le sorprendió la muerte. Habida cuenta del valor que allí le daban como archipictor, sería lógico enterrararle donde había muerto (casi con las botas puestas) y con honores, como afirma Lobo. GARCÍA LOBO, V. y WILLIAMS J. (2005): Beato de Tábara. Original conservado en el Archivo Histórico Nacional. Testimonio Compañía Ed. Madrid. Pág. 148.

²⁸ Los cinco investigadores no empezaron, pero si acabarán, defendiendo que San Miguel de Escalada no tenía scriptorium

y que por lo tanto los tres beatos (Beato Morgan, Beato de Tábara y Beato de Gerona) se realizarían en el scriptorium de San Salvador de Tábara (según Williams, Regueras y Aráez), o bien que el scriptorium sí que era de un San Miguel Arcángel (otorgando validez al colofón de Magio del Beato Morgan) pero no del de Escalada. Para Quintana, defensor de esta última tesis, ese monasterio con scriptorium estaba en San Miguel de Camarzana. Para José Ferrero, también defensor de esta última tesis, el cenobio con su taller especializado, sería el del monasterio de Morerola que, antes de pasar al otro lado del río y, convertirse en referente cisterciense de la Península Ibérica, habría estado en la parroquia de San Miguel en la localidad de Moreruela de Tábara. Ver sus estudios vid. supra nota 22. Muchos otros investigadores sí confían en la existencia del scriptorium de Escalada y como el Beato Morgan se escribió en él. Por ejemplo la gran especialista en beatos Soledad Silva. Vid. supra Nota 1. Minutos 8:30, 9:02, 30:54.

²⁹ «Esos talleres serían únicos y en ellos se realizarían todas las tareas escriptorias, fueran éstas documentales, librarias o epigráficas». GARCÍA LOBO, V. y GARCÍA MORILLA, A. C. (2017): «Scribere, ordinare, sculpere au moyen áge». Homenaje a María Ruiz Trapero / De SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. y FRANCISCO OLMOS, J.M. (coord.). Págs. 217244. «La primera de las fases de la epigrafía, la scriptio, se llevaría a efecto en el scriptorium del monasterio, donde los respectivos textos se escribirían en pergamino o papel, según los siglos; y en las correspondientes letras, según las épocas: mozárabe, carolina, gótica, etc. La segunda fase, la ordinatio, tendrá lugar donde vaya a instalarse la lápida. La tercera fase, puramente de esculpir… fuera realizada por otra persona ajena al scriptorium monacal y más experta en tareas laborales que escriptorias». GARCÍA LOBO, V. (1982): Las inscripciones de San Miguel de Escalada: estudio crítico. Barcelona. El Albir. Págs. 12-13.

³⁰ Tanto la lápida fundacional como los altares del siglo X, son de tal calidad y perfección caligráficas que tuvo que contar con un scriptorium bien organizado y una cultura gráfica refinada. MARTÍN LÓPEZ, E. (2012): «Las inscripciones de San Miguel de Escalada. Una nueva lectura». En GARCÍA LOBO, V. y CAVERO DOMÍNGUEZ, G. (coord.) San Miguel de Escalada (913-2013). Págs. 199-204.

³¹ Vid. supra Nota 30. Págs. 199-204. Y también ver más relaciones entre los caracteres externos de las aras y el del beato RODRÍGUEZ SUÁREZ, N. (2015): «Los tres altares de San Miguel de Escalada. Algunas consideraciones». Progressus. Revista de Historia, Escritura y Sociedad. Pág. 15.

³² GARCÍA DUARTE, F. de Borja (2017): Mozárabes en el origen de los reinos cristianos. La emigración mozárabe al reino astur-leonés y la influencia de los cristianos de Al-Ándalus en la génesis de Castilla y del castellano. Almuzara. Págs. 7483.

³³ Vid. supra nota 20. Págs. 295-296.

³⁴ «Su más antiguo ejemplar conocido… escrito y miniado por cierto Magius, al parecer en un monasterio de San Miguel, que puede creerse fuera el de Escalada». GÓMEZ MORENO, M. (1919): Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX-XI. Madrid. Centro de Estudios Históricos. Pág. 131, nota 3.

³⁵ «Edificó el monasterio de Tábara, donde congregó seiscientos servidores de Dios, de ambos sexos. Después buscó otro sitio cerca del río Esla, en lugar ameno y alto, al que llevó a otros doscientos monjes hermanos bajo disciplina regular que se llamó Morerola». Traducción de PÉREZ GONZÁLEZ, M. y REGUERAS GRANDE, F. (1997): «Cenobios tabarenses.

Sobre un nuevo epígrafe hallado en Tábara (Zamora)». Brigecio: revista de estudios de Benavente y sus tierras nº 7. Págs. 65-90.

³⁶ FERRERO GUTIÉRREZ, J. (2004): «El Beato de S. Miguel y monasterios de Valdetábara». Págs. 147-150.

³⁷ AUGUSTO QUINTANA P. (1968): «San Miguel de Camarzana y su «scriptorium»» Anuario de estudios medievales. Págs. 65-106.

³⁸ «Aquí (hic), en el monasterio de San Miguel Arcángel». No se puede dudar, según Lobo. Se está refiriendo a que escribió el Beato Morgan en el monasterio de San Miguel de Escalada. Ya vimos que el propio Manuel Gómez-Moreno da como buena esta traducción (o una similar) en 1919. La única duda sería encontrar un monasterio de San Miguel que tuviera scriptorium y, el que más acertado le parece es el de San Miguel de Escalada. Lobo lo asevera, indicando que en San Miguel de Escalada había un scriptorium dotado de un calígrafo y miniaturista o de una sola persona para ello, como lo fue Magio. Vid. supra nota 20. Págs. 295-296.

³⁹ FERRERO GUTIÉRREZ, J. (2004): «El Beato de San Miguel y los monasterios de Valdetábara». Pág. 143.

⁴⁰ Coincidimos con José Ferrero Gutiérrez en que el monasterio de San Miguel no pudo ser el de San Miguel de Camarzana como apunta Quintana. Diferimos con él en casi todo lo demás, en cuanto a que pudo ser el de Morerola o la actual iglesia de San Miguel de Moreruela por todo lo expuesto anteriormente. La mayor contradicción de José Ferrero y de Quintana, a nuestro juicio, es seguir los argumentos de Williams para desechar con su traducción de Magio, que no se está refiriendo a ningún monasterio de San Miguel Arcángel. En Williams tiene sentido retorcer así la traducción, aunque quizá desde las normas epigráficas no sea muy ortodoxo, porque necesita dejar sin valor la mejor prueba, a favor de cualquier monasterio

de San Miguel. Para que el candidato sea el suyo: San Salvador de Tábara. Por otro lado, que Magio se refiere (según José Ferrero) a un San Miguel pero que no es ni el de Escalada ni el de Camarzana sino la iglesia de San Miguel en la actual Moreruela de Tábara, que no está ni cerca del río Esla (a 11 kms. del paso del Puente Quintos y a otros tantos por el paso de Castrotorafe) por muy cerca que esté del antiguo San Salvador de Tábara, nos parece poco verosímil e intentar rizar el rizo. Por otro lado, Lobo desmonta a Ferrero su argumento (de que en el colofón Mayus no menciona «de Escalada» sólo «San Miguel») debido a que este cenobio, en la primera mitad del siglo X (cuando se hizo), sí se conocía como de San Miguel a secas. El «de Escalada» sólo le vendrá sobreañadido cerca de cien años después. GARCÍA LOBO, V. (2014): «Cuando las piedras hablan: San Miguel de Escalada a través de sus inscripciones». ProMonumenta: revista de la Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León, Nº. 11, 2012, págs. 6-7.

⁴¹ El Beato de Gerona también está relacionado con San Miguel de Escalada, está influenciado por Magio y Florencio, caligrafiado por Senior (sale Senior en la famosa pintura del scriptorium en la torre del Beato de Tábara junto a Emeterio, por lo que podría haber sido copiado allí) e iluminado por Emeterio y la monja En. Ordenado por el abad Dominico y «En estos días estaba Fredenando Flaginiz de (Las) Villas, ciudad toledana, combatiendo a Morería. Discurriendo el año 975». MARQUÉS, J. (1961): «Códice de Beato, de Gerona. Origen del códice». RG 16. Pág.8. Pensamos que Lobo cuando relaciona el Fredenando anterior con el de la losa epigráfica de FERNANDO DIGNA FAMA VENIENS que estuvo enterrado, con la inscripción de «miles» [soldado de digna fama] en San Miguel de Escalada donde lo enterraron y aún se conserva la lápida que ha sido estudiada por Lobo (vid. supra final nota 37) podría estar confundiéndolo con el histórico Fernando Flaínez (c. 1052-1053) que fue Conde de León y será abuelo paterno y tío, a la vez de doña Jimena, esposa del Cid. El del Beato de Gerona sería Fredenando Flagínez (c. 975-985) que fue Conde de Salamanca y cien años mayor que el anterior. Éste último parece coincidir a falta aún de más datos para corroborar o descartar estás hipótesis o las del propio Lobo. El nombre FERNANDO sería pleno medieval y las grafías de las letras del nombre se parecen al «Honor de San Miguel» de la misma fecha; el histórico Fernando Flaínez también está documentado en 1052-1053 por lo que no es descabellado proponerlo así. La pista para lo anterior nos la dio el estudio de Del HOYO, J. y RETTSCHLAG K., P. (2008): «Carmina Latina Epigraphica Medievalia de San Miguel de Escalada (León)». Studia Philologica Valentina. Vol. 11. n.s. Págs. 3-6.

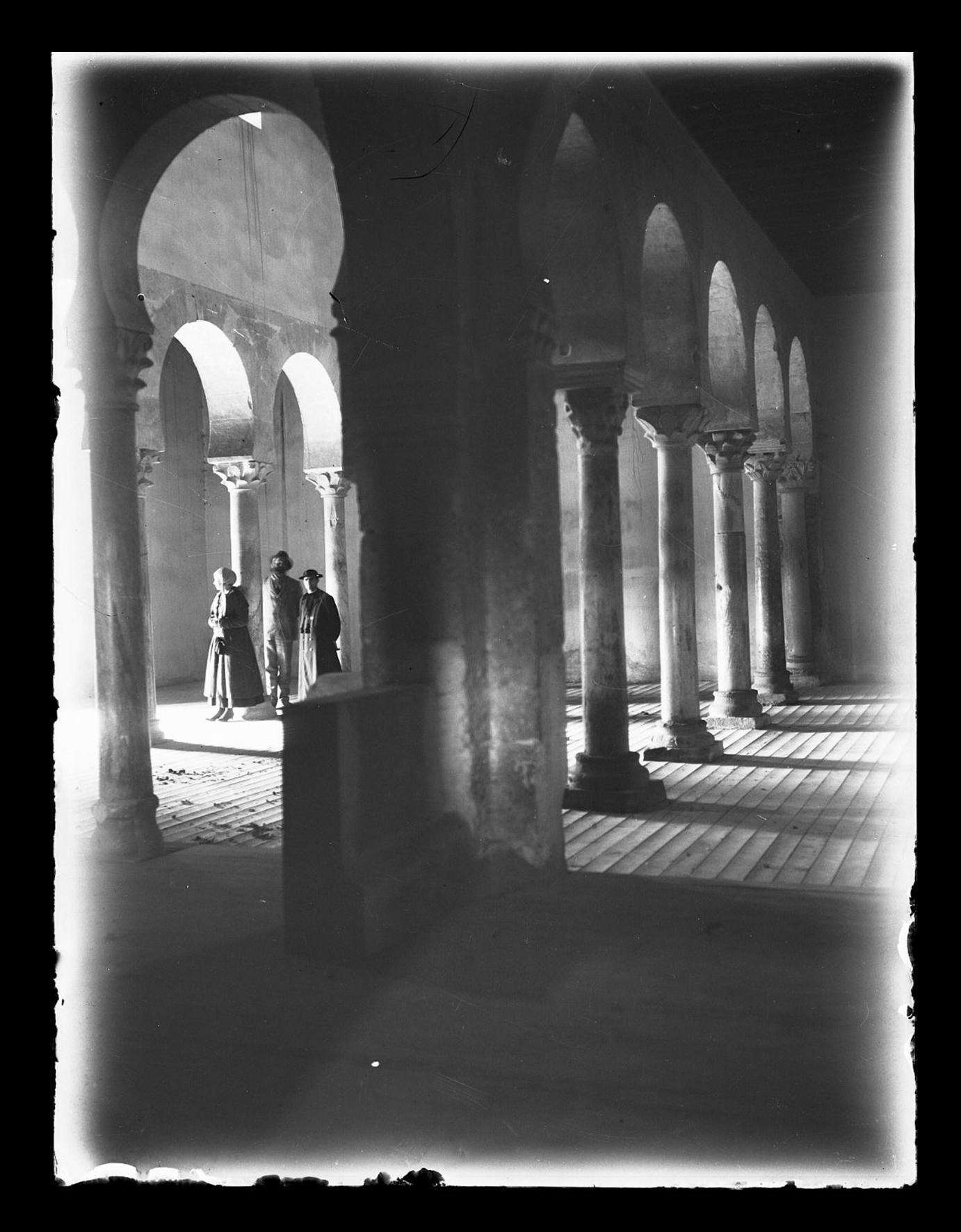

Foto de Museo de León: interior, principios de siglo XX (Exposición MC de SME 913-2013 “Cómo lo ves Tú”)

"Que se muera el pasado, no hay Carbono 14 que desvele este misterio." (Chema García)