21 minute read

Entrevista a Cuatro apacibles ácratas

Composición de Ernesto Fierro.

…fugaces apuntes descriptivos: «Un poema es una forma de vivir, realidad hechizada que planta cara a la noche. Recoge ideas para un nuevo cielo. Escribir un poema es una iluminación».

Advertisement

CLARABOYA 65-67 por Manuel Martín

El empeño resulta arduo y la respuesta muy aventurada.

Después de las seis conferencias de Jorge Luís Borges sobre poesía, en la universidad de Harvard, es pretencioso añadir comentarios a la poética. Borges las pronunció, con la improvisación que le permitía su prodigiosa memoria, en el curso 1967–1968. Luego hemos leído otras poéticas, yo creo que pocas tan interesantes como la del argentino, al que algunos detestan, quizás por causas ideológicas.

Cuando Borges impartió sus conferencias, la revista de poesía Claraboya estaba a punto de ser cerrada por los censores. De modo que sus fundadores y responsables no pudimos entonces tener acceso a su pensamiento sobre la metáfora y los enigmas de la poesía, constantemente renovados a lo largo del tiempo.

2.- ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas o literarias?

En el caso de los fundadores y responsables de Claraboya, las primeras lecturas fueron los clásicos. Leer en su lengua original a Horacio, Virgilio, Tácito, Cicerón…, conocer los escritos griegos y latinos, así como los textos del siglo de Oro español, no resultaba fácil en aquel momento.

Los libros a que los tres seminaristas (Agustín, Ángel y Toño) pudieron acceder en la biblioteca del Seminario no estaban en la posguerra española al alcance de las modestas economías familiares, aunque el padre de Agustín fuera maestro. La familia de Luís Mateo, por el contrario, pertenecía a la élite intelectual leonesa, donde pudo utilizar la biblioteca de su padre, Florentino Agustín Díez, persona amabilísima y muy cultivada, que llegó por entonces a la Secretaría de la Diputación Provincial. Podría decirse que el Seminario niveló, en cierto modo, las opciones de acceso a la literatura universal entre los cuatro miembros que fundaríamos la revista.

Conocimos también a los grandes poetas españoles de las generaciones del 98 y del 27 y, poco a poco, a las grandes figuras mundiales de la lírica, como Neruda, Celan, Nazim Hikmet, Pavese, Hans M. Enzensberger o los poetas Beatniks...

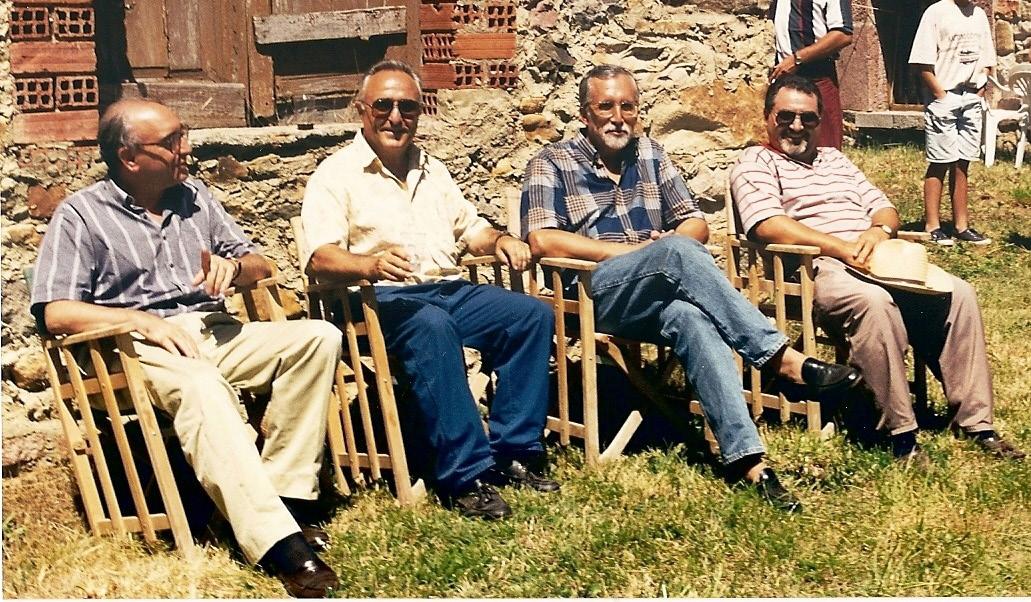

CONGRESO DE ESCRITORES, CÁRMENES 1995

3.- ¿Qué faltaba en la Poesía hace 58 años?

Probablemente le faltaba la proyección de universalidad y libertad que le negaba la cerrazón propia de la Dictadura.

Claraboya nació en la ciudad de León, en septiembre de 1963 y desapareció en febrero de 1968. Estructurada como labor de equipo y dedicada íntegramente a la poesía, se propuso desde sus orígenes ser portavoz de la generación más joven y como vehículo que apoyaba las nuevas concepciones sobre la lírica.

Respecto a ciertas críticas que se han manejado sobre los poetas de Claraboya, yo no veo la necesidad de que todos tuviéramos idéntico criterio sobre el fenómeno poético o ideológico. Ni en el momento de la publicación de la revista, ni en la actualidad. Las diferentes sensibilidades son algo normal y no menoscaban la unidad de un grupo, en sus líneas maestras; solo confirman a cada cual en su libertad. Por eso el comentario sobre una supuesta falta de unidad no resulta pertinente.

En los años 60 del s. XX la crítica española encasillaba a la poesía como una dicotomía entre «poesía social – poesía intimista». Nosotros denunciamos la insuficiencia de este planteamiento, que no compartíamos. En varios textos de los primeros números de Claraboya rechazamos esta maniquea visión,

afirmando que «Un poeta no es intimista ni social. Es humano». Nuestra apuesta fue, por lo tanto, la de una fórmula vital de la poesía y de su concepción humanista: vivir y expresarlo con autenticidad.

Digo que no compartimos, ni entonces ni ahora, las clasificaciones entre social o intimista, «garcilasista» o comprometida. Nos parece, simplemente, una falsa dicotomía. «El poeta ha de ser humano. Humano a «machamartillo», volveríamos a reafirmar en el número 13 de la revista, en enero – febrero de 1967.

Este criterio resultaba innovador y en cierto modo provocativo en el panorama poético español de aquel momento. Escribimos allí que «solamente intentamos recoger aquello que sea sincero, que tenga, al menos, una brizna de humanidad». Una poesía que fuera expresión de radicalidad humana.

4.- ¿Qué algo nuevo tenían cuatro jóvenes leoneses para dar a la Poesía?

Probablemente una aspiración de independencia conceptual, que sobrepasaba la amarga situación española de los años de Dictadura, su cerrazón y falta de contacto con las corrientes poéticas que entonces florecían en el mundo, como, por ejemplo, La Beat Generation. (Ver el famoso libro de Jack Kerouac, «On the road», 1957) A pesar de su humildad y estrechez de medios, la aparición de la revista de poesía Llamas, Fierro, Delgado, Premiá de Mar 1970 Claraboya (1963/68) ha sido reconocida como «Una aventura poética renovadora».

Fue, antes que nada, fruto de una relación de amistad; el medio de expresión de unos jóvenes de la oscura provincia de la postguerra con inquietudes literarias y artísticas, que antepusieron siempre ese valor de la amistad a cualquier otra consideración y que se han mantenido hasta el presente con el mismo espíritu.

José Antonio Llamas, Luis Mateo Díez, Ángel Fierro, Agustín Delgado, en tanto que poetas; José Antonio Díez, (Antón), Higinio del Valle, Javier Carvajal en tanto que artistas plásticos, constituyeron el núcleo de Claraboya.

La revista, en su devenir, tuvo la fortuna, a pesar de su reducida presencia pública, de que fuera creando hacia ella una corriente de simpatía, que hizo que fuera enriqueciéndose con la participación de numerosos amigos, que contribuyeron a que la aventura fuese posible y los números aparecieran con cierta periodicidad.

Pero Claraboya fue también una revista de aprendizaje literario, de aprendizaje poético. Un órgano de expresión de unos aprendices de escritores que estaban en sus inicios, invadidos de perplejidad y dudas y pletóricos en su escritura de voluntarismo.

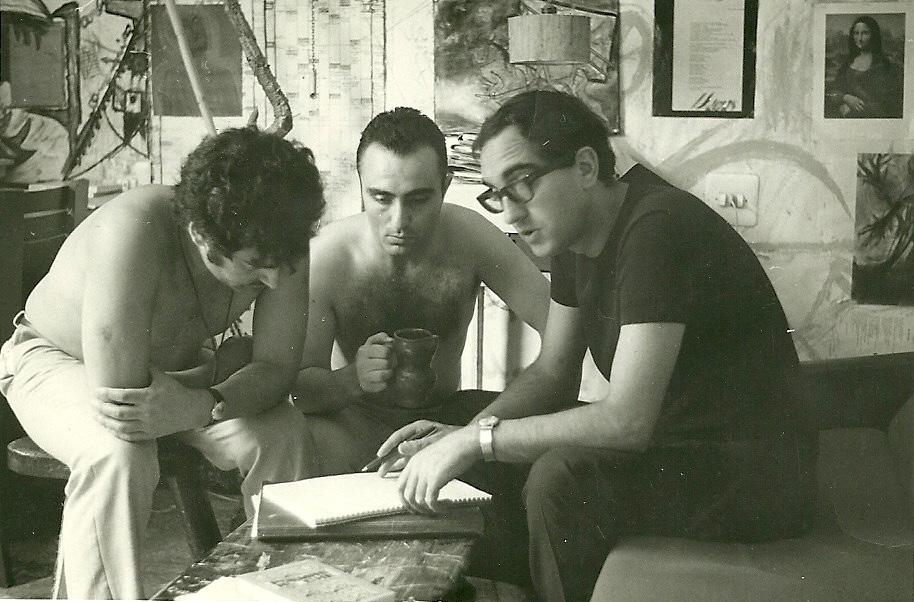

Como otras revistas poéticas, estaba hecha con radicalidad y sus autores se involucraban mucho en ella. Tenía ese aire juvenil muy de los años sesenta. Luis Mateo y Agustín Delgado eran estudiantes universitarios en ese tiempo, mientras que Ángel Fierro y José Antonio Llamas se habían trasladado a Barcelona, donde desarrollaron durante décadas su carrera profesional. A pesar de las distancias, siempre hubo una voluntad, no ya de compromiso al estilo sartriano de aquellos años, sino de algo inmediato, de filtrar la realidad que se estaba viviendo.

Era un componente vital absolutamente compartido, de lucidez amarga, con una mirada negativa hacia lo que se vive, con un sentido esperanzado de la existencia, en una especie de voz compaginada con ese país en el que estás viviendo. Y ello desde la impronta de una formación humanística que, trufada de crisis irresueltas de adolescencia, vitales y también religiosas, conducía al estado de espíritu de una angustiosa búsqueda existencial, mucho más cerca de Albert Camus que de Sartre.

Nosotros teníamos solo 20 años y estábamos en la etapa de aprendizaje, por lo que nuestra postura no tuvo, quizás, el eco que merecía.

Quien mejor nos podría resumir una respuesta a esta pregunta sería Agustín Delgado, con estas líneas textuales:

«Frente a la situación de la poesía del momento, en que se había creado un clima falso, de gran superficialidad, una oposición entre una tendencia más social y otra más garcialsista de cartón piedra, Claraboya incidió en la defensa de una poesía que fuera expresión de radicalidad humana. El prefacio del número 1 asumía la figura de Blas de Otero, «el Blas de Otero de siempre, ronco, seco, humano hasta los huesos» y cerraba con un compromiso: «Aquí únicamente intentamos recoger todo aquello que sea sincero, que tenga a lo menos una brizna de humanidad»».

(Fuente: «Liminar», de Agustín Delgado. Texto de presentación de la edición facsímil

de Claraboya, Visor2005)

Francisco Álvarez Velasco, poeta, colaborador en muchas ocasiones de la Revista Claraboya, y amigo de los poetas e ilustradores, nos ha servido estas palabras como si fuera un micrófono y altavoz del Maestro Delgado, añadiendo este gran poema dedicado a Agustín:

Agustín Delgado, por Manuel Martín, 1966

INVENTARIO PARA UNA INFANCIA LEJANA

[Para Agustín Delgado]

En el papel: el perro, la paloma, arena blanca por los márgenes y un poco de serrín,

la luz del vidrio roto y la piedra de sal para la vaca, el zapato de la madre ahogada, la soledad del perro, el cántaro llenándose.

Y el oro del aceite y la mancha oxidada del vinagre.

En la pizarra: el rastro de la tiza, el triángulo de Dios, la casa con el humo y un camino y un árbol, las letras de tu nombre en tres colores.

Y el gris de la mañana y el oro de la tarde.

En la pared: los rostros de la noche, los ojos de la fiebre, los labios de la aurora y el piar del gorrión que anuncia la tormenta, el derrumbe del día.

Y la sombra del cuervo y la voz de las tórtolas en los sauces del Luna, en los chopos del Órbigo.

(Francisco Álvarez Velasco)

5.- ¿Cómo se “manejaba” la barca de Claraboya?

Desde el primer momento su composición e impresión fue realizada en la imprenta con que entonces contaba la Diputación, que ofreció cobrarnos solo el papel, lo que ni siquiera llegó a realizar. Ocurrió que un grupo de entusiastas, los llamados «cocineros» de la revista (Gabriel Martínez, Enrique Vázquez o Publio Lorenzana) ejercieron de jefes de estación, decoradores, fogoneros o maquinistas del proyecto, donde los propios poetas no ocupamos lugar preferente, excepto a la hora de elaborar estrategia y aportar textos, siempre urgidos desde la imprenta. La dispersión geográfica de los cuatro miembros del grupo hacía imprescindible esta colaboración institucional. Mateo y Delgado, Universidad de León 2003

Lo primero que me parece relevante desmentir es el pretendido enlace o relación filiopaternal de Claraboya con la anterior apuesta poética leonesa, que fue Espadaña, donde ejercieron su crítica y creatividad personas como D. Antonio G. de Lama, Victoriano Cremer o Eugenio de Nora, entre otros.

Debo declarar que mi conocimiento de este cercano precedente me resultó incompleto y de oídas. A causa de mi alejamiento, en Barcelona, tampoco tuve acceso a los textos de Espadaña hasta su edición facsímil, realizada en el año 1978. Claraboya llevaba entonces diez años suspendida por decisión política.

Por tanto, no comparto que pueda considerarse a Claraboya como hija o subsidiaria de Espadaña, como escribió Fanny Rubio, incluso aunque Agustín y Luis Mateo fueran conocedores de sus poetas y textos. Pues como ha dicho José Antonio Llamas, «Lo que habían hecho no era lo nuestro, no era nuestra propia voz». Resulta cierto que intentamos complicidad o apoyo por parte de nuestros predecesores, pero el resultado fue muy desigual.

González de Lama, a quien J. A. Llamas y yo tuvimos de profesor de Historia de la Filosofía nos alentó en todo momento. Leía nuestras composiciones y ejercía una orientación amable sobre los textos que le dábamos a leer, resultando para nosotros un verdadero y admirable maestro. Agustín y Luís Mateo lo trataron posteriormente en la Biblioteca Azcárate, y en prolongadas conversaciones por las calles de la ciudad, «a la manera socrática». Alcanzó a publicar una crítica en Claraboya, sin llegar a involucrarse a fondo en la revista. Sería, en todo caso, el único cordón umbilical que nos podría relacionar con Espadaña, sin que pueda hablarse en ningún modo de influencia. Otros, como Victoriano Cremer, nos dispensaron una displicencia casi ofensiva, ante la osadía de unos jovenzuelos contra el «status» de poetas oficiales de la provincia que ellos representaban. Una cierta polémica en la prensa es visible en las hemerotecas, mediante la pluma crítica de Agustín Delgado.

Yo diría que se trató de dos experiencias poéticas sucesivas, radicadas en la misma ciudad, pero radicalmente independientes, no conectadas entre sí, y pertenecientes a dos generaciones diferenciadas. Ellos andaban entonces por los cincuenta años. Nosotros teníamos alrededor de veinte.

6.- A tantos años vista, ¿qué suma más: las alegrías o los disgustos?

Es claramente superior la suma de alegrías de aquella aventura a los ocasionales disgustos, como el del propio cierre de la publicación, por decisión gubernamental.

Claraboya, en sus limitaciones y precariedades, fue una suerte de espejo que desbordó lo meramente lírico, no una revista literaria al uso, acaso sí un testimonio de desasosiego vital y mirada contradictoria al tiempo en que existió. Más que el órgano de expresión de una u otra opción poética, de opciones formalistas o continuistas, la revista refleja el despertar poético, individualmente y como grupo, de una realidad de provincias estancada, la voluntad de liberarse de esa asfixia. Es lo más importante, lo que más motiva a sus creadores y por eso es una revista con editoriales y textos teóricos nutridos y reflexiones abiertamente ideológicas. Análisis también sobre el parentesco de la poesía con las otras artes, como la pintura, la música o el cine.

Desde los parámetros en que hoy se manifiesta el mundo cultural es difícil entender aquella ilusión que fue Claraboya, su marginalidad. Como con seguridad lo fueron también otras aventuras semejantes en otros lugares del país. Porque Claraboya fue un hecho cultural bastante al margen, sobre todo en la propia ciudad de León, pero también fuera, en el seno de la vida cultural española.

Su estela propició, sin embargo, continuadas relaciones de amistad, singularmente el encuentro con los escritores Juan Pedro Aparicio y José María Merino. Tanto el «Parnasillo provincial de poetas apócrifos» como la creación del personaje de Sabino Ordás fueron

tempranos frutos literarios de esa amistad, incesantemente celebrada desde entonces.

A los poetas y artistas plásticos ya citados se unirían con el tiempo otros creadores de enorme valía, como los escritores Julio Llamazares o Antonio Pereira, el fotógrafo Manuel Martín, el vidrierista Luis G. Zurdo, los músicos Adolfo G. Viejo y Julio Ferreras o los pintores Manuel Jular o Alejandro Vargas. Antonio Gamoneda colaboró muy activamente con el grupo, mediante originales propios y presentación de lecturas imprescindibles.

Así que esta compartida actividad mantenida en el tiempo constituye un inevitable corolario de la revista, que se hace necesario resaltar. Claraboya dejó de existir en 1968, pero un real espíritu de complicidades persistiría y persiste incluso hasta la actualidad. Ha sido hermoso comprobarlo en la publicación «Claraboya y sus amigos», (EOLAS, 2014), donde prestaron su testimonio más de cincuenta escritores y artistas leoneses.

7.- ¿Cómo de importante es lo visual en la poesía?

Las aportaciones artísticas, primordialmente pictóricas, fueron importantísimas. Su presencia reafirmó nuestra creencia de que las artes están interrelacionadas entre sí por los lazos comunes de la creatividad y la búsqueda de la belleza.

Resultan particularmente reveladoras las afirmaciones de Higiniodel Valle, en una entrevista realizada en la Casa de León en Madrid: «Yo lo que quiero es pintar lo que escribe el poeta. Si, si, lo que hace el músico. Aquello que nos confunde, en definitiva». (Entrevista para la revista «Picogallo», «Los demonios de un pintor», invierno de 1987).

Pintores, músicos y poetas nos retroalimentábamos mutuamente y, en mi caso, sigue siendo así.

Antón Díez

Antón Díez

Jular Higinio del Valle Antón Díez

8.- ¿Qué papel jugaron en la Revista Claraboya Don Antonio González de Lama y Don Bernardino Martínez Hernando?

No sé si está suficientemente resaltado el hecho de que tres de los cuatro fundadores de Claraboya fueran seminaristas en sus años de formación. Seguirían, con ello, la tradición inmediatamente anterior de su predecesora Espadaña, en la que el sacerdote Antonio González de Lama fue uno de sus mentores y principal figura cultural.

Resultó, además, que D. Antonio fue profesor de filosofía en el Seminario Mayor de León, a cuyas clases asistimos con entusiasmo Toño Llamas y yo, además de presentarle a menudo algunos de nuestros poemas, que juzgó siempre con una crítica inteligente. Durante las

vacaciones escolares se relacionó también con Agustín y Luis Mateo, desde su puesto en la biblioteca Azcárate. Su implicación en Claraboya no sería profunda, como ya dije, aunque en todo momento manifestó su aliento a nuestro proyecto.

Además, y para salvar la férrea burocracia del momento, hubo de ser otro sacerdote quien asumiera oficialmente el cargo de director de la revista, a lo que se prestó amablemente Bernardino Martínez Hernando. Cuestión que podría haberle causado problemas con la jerarquía, y que posiblemente se los causó. Finalmente, otro clérigo, Eutimio Martino, colaboró durante varios números con la sección de crítica de la revista.

9.- ¿Qué función más importante debe tener una revista de Poesía… y artes, en este tiempo actual?

De nuevo en el territorio de la teórica…, una revista de poesía y de arte puede y debe ser una plataforma de comunicación y debate, un foro de publicaciones y noticias, la presentación en sociedad de lo que se está haciendo, los proyectos y realidades.

Es, en definitiva, un imprescindible «Tablón de Anuncios», sin ignorar su función de cauce de publicaciones y de crítica especializada.

«Nos aplicamos el cuento, amigos de Claraboya. Eso mismo pretendemos: ser plataforma de otros, abrir múltiples foros de poesía y artes, de pensamiento, de vida; contar noticias, ofrecer todo a la sociedad – en primer lugar la leonesa -; y seguir manteniendo abierta en Escalada la ventana de la poesía, la música, el arte, la historia, la tradición, le religiosidad profundamente humana; escribir y dar a leer la Luz que todos

llevamos dentro». (Nota de los atrevidos editores de esta Revista «Encuentros en Scalada»)

10.- ¿Qué significó – y supuso – el poema NO AMANECE?

Claraboya era claramente un proyecto aperturista en el terreno del pensamiento y la creación que no podía tener mucho recorrido en la época en que se fundó. Por encima de la autocensura que quizás practicamos nosotros mismos, sobrenadaba y estaba latente nuestra disconformidad sobre la visión oficial de la Dictadura. Algunos escarceos nos conducían claramente Llamas y Fierro, 1966 hacia el abismo, como el caso del número 19, (enero – febrero de 1968), dedicado a la joven poesía cubana. Pues, para el ojo del censor, los poetas cubanos de la época debían ser «necesariamente» comunistas, ya que Fidel Castro ocupaba el poder en La Habana desde 1959, con pocas contemplaciones para el «desviacionismo burgués».

La relación con Batlló, el editor andaluz afincado en Barcelona, director de la revista La Trinchera, tampoco resultó un signo tranquilizador, pues los textos de sus publicaciones estaban siempre en el filo de la heterodoxia y constantemente en el punto de vista de los censores del Régimen.

Parece, sin embargo, generalmente aceptado que el detonante del cierre de la revista fue precisamente el anterior a los poetas cubanos, (el núm. 18, noviembre – diciembre de 1967), dedicado a la poesía de José Antonio Llamas, con el lema «Baladas para una guerra fría». El primer título de esta selección fue el ya célebre:

No amanece. Pasan los días y no amanece. Pasan las nubes sobre el mar y no amanece.

Dijeron que el mundo caminaba hacia una luz, que todo estaba en su sitio.

Dijeron que detrás de la noche vendría el alba y detrás el amor.

Mas se alarga la noche y no amanece. Trabajamos en la noche, nos odiamos, caminamos con los brazos en alto.

Despertamos en la noche y vemos sombras de otras sombras que también caminan en la noche y no amanece.

Despertamos con los puños cerrados vamos bajando la voz cada vez más cada vez más.

Cada día trabajamos en la noche tropezando con los muertos y los ciegos, recordando, respirando esta noche pegajosa que nos ama como a bellos esclavos.

Y no amanece.

Pasan las horas de la noche y no viene el alba. Pasan las nubes y no hay nadie entre nosotros que se rompa el corazón para que pase la noche; no hay nadie que se indigne hasta cortar las raíces.

No hay nadie que reúna los gritos.

Nadie.

«se puede ver y oír con este código QR»

¿Cómo sería posible tamaña transmutación planetaria, si la verdad oficial era que «En España empieza a amanecer»? El Régimen no estaba en condiciones de tolerar una discrepancia sobre el asunto del sistema de rotación, y ni siquiera sobre ningún otro asunto. Por ello el superministro Fraga Iribarne, que llegó a León para participar en la Semana de la Trucha de 1968, arrojó la revista sobre la mesa del presidente de la Diputación y solicitó su inmediato cierre, ya que era un ataque a los Principios, la calle era suya, etc. Nos pareció lamentable pero coherente: la coherencia de todas las Dictaduras, de izquierdas o derechas. Planteamos un pliego de descargo, pero en vano esperamos una respuesta. Al fin y al cabo, el silencio administrativo consiste en no contestar. No porque no se conozcan las razones para denegar lo solicitado, sino porque es embarazoso esbozar la respuesta.

Quizás algunos, además de Fraga, pensaron que el poema era particularmente subversivo, pues la Propaganda nos hablaba de un inminente amanecer. Pero no resulta posible engañar a todos durante todo el tiempo. Éramos ya lo suficientemente lúcidos para no atender a la propaganda. Bajo todos los puntos de vista, esta decisión fue una puñalada trapera para el presidente de la Diputación y para la propia vida cultural leonesa. Diecisiete años más tarde (1984), la colección «Provincia» publicaría en su número 77, el poemario completo de José Antonio Llamas, precisamente con el título de «No amanece», desautorizando que la verdad deba ser objeto de secuestro. ¿Qué importan, pensamos entonces, 20 años de retraso? El libro fue significativo, pues levantó los velos de la mentira oficial de aquel momento. Ahora hay otras mentiras, que nos intentan pasar como certidumbres.

En la presentación del libro afirmé que, si fuera posible, su lectura debería estar vetada a todos aquellos que se preocupan por la raya de sus pantalones.

Jular

AL VUELO DE CLARABOYA, UNA CARTA (Post Data) De Luis Mateo Díez

Queridos amigos: no quiero que falte mi presencia en el espacio que en vuestra revista dedicáis a Claraboya, y os envío esta carta a modo de colaboración espontánea, que se une a las más razonables y certeras de Llamas y Fierro, siempre con el recuerdo de Agustín Delgado al fondo.

Mi presencia no puede ser otra que la de un advenedizo, ya que eso fui en Claraboya, entre la generosidad de los amigos y la contribución a un empeño común, que tenía, al menos, dos señas identidad. La revista fue un instrumento de aprendizaje, muy supeditado a un entendimiento problemático de la poesía, a una reflexión polémica y con la contundencia del análisis de la situación de la misma, con menos afanes revoltosos que comprometidos. Era Agustín quien mejor expresaba y proponía las disquisiciones teóricas en editoriales y críticas y, a veces, a través de su heterónimo José Ángel Lubina. Por otro lado, más allá del aprendizaje, de esa especie de cuaderno en el que contrastan versos propios y ajenos, con variedad lógica de aciertos, desaciertos e ilusiones, lo que mejor definiría a la revista, recordada al vuelo del pasado, anclada en su lugar y donde debe, es a mi parecer, más allá de lo poético y los ímpetus creativos juveniles, el valor testimonial que tiene, como una aportación cultural, de actitud, pensamiento y reflexión en aquellos años sesenta, con el franquismo coleando. No debiera separarse de los movimientos tan variados de conciencia y sentido, en esa vertiente de lo político, ya que en ella se apostaba por una poesía dialéctica y se escamoteaba la censura hasta que ya no fue posible.

Lo más acentuado de mi condición de advenedizo, en aquella aventura que tanto sirvió para atar lazos de amistad inquebrantables, y en la que no se puede olvidar la ayuda de personas como Bernardino M. Hernando, ya desaparecido, y en cuya casa siempre hubo generosidad y copas, Enrique Vázquez, Publio Lorenzana y Miguel Díez, entre otros, proviene de que era el único de los cuatro fundadores que no era poeta, que no escribía poesía, que era un narrador sin más alternativas.

Mis poemas de Claraboya son irremediablemente inducidos y, a poco que se mire, tienen una distancia sideral con los de Agustín, Llamas y Fierro. Mi aprendizaje se sostuvo, con igual entusiasmo y compromiso, en la admiración que les tenía, y en lo que mi aprendizaje de escritor fue ganando a su lado, con la clara sensación de estar beneficiándome de su creatividad y experiencias.

En Claraboya hubo, al lado de tantas colaboraciones de muy distinto signo y calidad, muchas de ellas extraordinarias, tres excelentes poetas, que ya lo eran en su momento, y que han tenido después un destino por debajo de su obra, quiero decir que su valoración y presencia no ha sido atendida como merecen, lo que está al cabo del día, y dice mucho de su propia discreción y talante.

Agustín Delgado tenía la característica de la experimentación y su obra está atravesada en su totalidad por una herencia muy lúcida de las vanguardias. Toño Llamas enlaza de modo muy personal, con una voz torrencial llena de imágenes de extrema expresividad, con la épica, una suerte de canto de reminiscencias míticas particulares. En Fierro está patente, entre la intimidad y las resonancias universales, el Rilke que a todos nos fascinaba, la herencia también de los simbolismos y los metafísicos.

Ellos ya escribían así, ya eran una parte precursora de lo que ahora escriben, y el advenedizo que tanto aprendió a su lado, dejó los bártulos líricos y se aferró a la ficción, sin que el sustrato de esos bártulos, a ellos debidos, dejara de causar efecto.

No digo nada más, me sumo a lo que ellos os han dicho.

Amistad, testimonio, compromiso, diversidad, una claraboya lejana desde la que algunos comenzamos a mirar con menos asombro que contumacia.