69 minute read

Detener Versalles: El Espejismo Moderno

He aquí un gran rey, último gran urbanista de la historia, Luis XIV. Entonces París no es más que un hormiguero hijo de un desorden fatal. (…) Todo son callejuelas en ella, muy intrincadas, al estilo “Tres mosqueteros”. ¡Soñar con la belleza en este desbarajuste, con la belleza arquitectónica! Para soñar así hacía falta más temeridad que la que se requiere en la actualidad cuando precisamente hemos heredado de aquello que va a ser descrito (…) Decretó: la Plaza Vendôme es pequeña y sin fastos. Sus edificios serán demolidos y los materiales se utilizarán para la reconstrucción de la nueva Plaza Vendôme. He aquí el plan, tal y como va a ser construida según el dibujo de Mansart. La fachada de la plaza se hará a expensas del Rey. Los terrenos de detrás de las fachadas están a la venta a merced de los compradores (…). 4

En realidad, nunca existió una Place Vendôme pequeña y sin fastos. Basta revisar el orden de los hechos para darse cuenta de que allí no había nada que demoler. La plaza se construye sobre los antiguos jardines del Hôtel de Vendôme y sobre los campos del Convento de los Capuchinos. La Place Vendôme no puede ordenar una ciudad medieval desordenada porque el espacio donde se emplaza, pese a estar dentro de las murallas, no es un espacio urbano. El nombre original de la plaza, La Place des Conquêtes (Plaza de las Conquistas), nos indica algo al respecto: se coloniza un vacío. La plaza “pequeña y sin fastos” que el rey manda derribar en 1699 es una plaza que él mismo ha mandado construir poco antes, en 1685. No sólo eso, tanto la primera plaza como la segunda son obra del mismo arquitecto, Jules Hardouin-Mansart, que también es el primer arquitecto del Rey y, desde 1699, el superintendente de edificaciones (algo parecido al actual ministro de obras públicas). Lo que Le Corbusier presenta como paradigma de orden es en realidad la generación de un desorden y también un terrible dispendio: construir dos veces la misma plaza. La estatua del rey encubre el trasfondo especulativo de la operación. HardouinMansart también actúa como promotor. Forma parte de la sociedad que pretende beneficiarse con la operación.5 En ambos proyectos, la primera y la segunda versión, lo único que llega a construirse es una enorme mampara. Las futuras edificaciones que se construirán a lo largo de los veinticinco años posteriores (como negocio, la operación es un fracaso) tendrán que adaptarse, como puedan, al orden de una fachada compuesta sin nada detrás, sostenida sólo por andamios. La búsqueda de un mayor beneficio explica la diferencia entre las dos versiones. Que la fecha del segundo proyecto coincida con el año en que Hardouin-Mansart es nombrado Superintendente de edificaciones reales, quizá explique su osadía a la hora de substraer espacio público en beneficio privado. Efectivamente, la segunda plaza es más pequeña que la primera plaza “pequeña y sin fastos”. No sólo se reduce la superficie pública y se abaratan costes de la construcción: también se excluye el programa regio previsto en la primera versión (Biblioteca real, Casa de la Moneda). Es evidente que todo esto no interesa a Le Corbusier. Y también que el orden racional de la Francia de Luis XIV alude antes a lo económico-productivo que a la arquitectura y al urbanismo. La precipitada interpretación de la Place Vendôme que hace Le Corbusier queda atrapada en una regularidad que tan solo es aparente: la del vacío delimitado por las fachadas-mampara de Hardouin-Mansart. Aquello que fascina al autor del Plan Voisin es la existencia de un poder fuerte, capaz de transferir al arquitecto potestad absoluta sobre la ciudad. El anhelo por un control total sobre el proyecto pasa por la sublimación del autor único. En 1925 la idea no es nueva. Más bien todo lo contrario. Hoy, en plena disolución del autor, entendemos que Le Corbusier y su generación son los encargados de cerrar el ciclo abierto por Brunelleschi en su encarnizada lucha por el control total sobra la cúpula de Santa Maria dei Fiore. En Le Corbusier, el mito del rey arquitecto (un mito promovido por el mismo Luis XIV)6 queda invertido: del soberano arquitecto al arquitecto soberano. Pero la Place Vendôme no es un ejercicio de tabula rasa. Poco tiene que ver con los derribos decimonónicos del París de Hausmann. Nada se vacía ni nada se ordena. Quizá lo único que comparten es el trasfondo especulativo de la operación. Le Corbusier peca de anacronismo, lee la Place Vendôme como si su construcción formara parte del gran París del prefecto del Sena. En la Place Vendôme, antes que contener un desorden medieval, se genera un caos especulativo (basta mirar las tortuosas soluciones en planta que los edificios construidos a posteriori deberán adoptar para adaptarse a la fachada preexistente). El supuesto desorden contextual que las fachadas contienen (los irregulares trazados traseros “a lo mosquetero”, según Le Corbusier) no sólo son posteriores a la construcción del orden: son su resultado no visible. También en los Bosquets de los jardines de Versalles, aparentemente “claros en el bosque en los que se inserta una fuente”, asistimos a un forma final que falsea su proceso. Aquí nadie ha vaciado nada. Donde antes hubo un prado, se instaló una fuente. Después se la rodeó con un bosque surgido de la nada. Miles de árboles fueron trasplantados alrededor del “claro” que hoy acoge la proeza hidráulica.No podemos extendernos ahora sobre el mito al que alude Le Corbusier de Luis XIV como rey urbanista. Tan sólo apuntar que todas las operaciones llevadas a cabo en París bajo su reinado son puntuales (algunos edificios y algunas plazas), en ningún caso estructurales. El tejido medieval se conserva inalterado. Constituye una excepción el lento derribo de las murallas y su conversión en bulevares. Neutralizar la hostilidad del Parlamento hacia una Corona cada día más poderosa, pasa por desproteger a la ciudad derribando sus murallas. Los disturbios de la Fronda, durante la regencia de Ana de Austria, casi le cuestan la vida al joven rey. Es célebre el episodio en que la Grande Mademoiselle, prima carnal del Rey y partidaria de los rebeldes, desde lo alto de la Bastilla dispara los cañones contra las tropas reales que, al otro lado de las murallas, asediaban París.7 Muchos señalan este episodio como una de las causas principales

Advertisement

de la animadversión que el rey siente por París y la decisión de trasladar la corte a Versalles. En todo caso, basta comparar el plano de Boisseau (1654) con el de Jaillot (1713) para comprobar que Luis XIV no es un rey urbanista. La impaciencia de Le Corbusier ante la Place Vendôme, viene provocada por su propio proyecto moderno: arrasar lo viejo y evitar toda resistencia al nuevo orden. Lo antiguo es subestimado como desorden. El Plan Voisin sólo respeta aquellos fragmentos del pasado susceptibles de ser encajados en las coordenadas clínicas de lo nuevo, desvinculados de su contexto original.

Monumento y vacío

Del mismo modo que las intervenciones en París durante el reinado de Luis XIV no implican ninguna reforma estructural de la ciudad, comprender Versalles solamente como un ejercicio de tabula rasa, pasa por falsear el complejo significado de un proceso constructivo que se prolonga a lo largo de cincuenta y cuatro años, y que sólo se detiene con la muerte del rey, en 1715. Al margen de las preexistencias anteriores a 1661, la dilatación de la obra en el tiempo convertirá lo nuevo en la preexistencia de lo que vendrá inmediatamente después. Hablar de fases para referirse a esta obra de cincuenta y cuatro años puede ser operativo para quién no conoce el edificio, pero también implica falsear el proceso en lo esencial. Las breves paradas, sin duda las hubo, responden a coyunturas ajenas al edificio, las guerras. Por otro lado, entender Versalles como un proyecto construido en fases implicaría la existencia de un plan previo y organizado en el tiempo. En la mayoría de los casos, la sucesión de actuaciones mantienen entre sí una relación de alteridad. Cada una de las actuaciones es impredecible en relación a la anterior.

En lo que respecta a las preexistencias anteriores a la llegada de Luis XIV, es cierto, existía una aldea, la cual terminará sepultada, progresivamente, por las nuevas construcciones. No debemos pasar por alto, sin embargo, la permanencia, a veces elíptica, de lo que allí hubo antes. El núcleo original sobre el que se construye Versalles es el antiguo pabellón de caza de Luis XIII. Muchos de sus muros todavía hoy siguen de pie, confundidos con los muros levantados después por Le Vau y, más tarde, por Hardouin-Mansart. También los trazados con los que Le Nôtre organiza los jardines, especialmente el eje esteoeste, fueron ya establecidos por Jacques Menours y de Boyceau (1631).8 Si bien es cierto que las preexistencias, especialmente las paisajísticas, terminarán por ser irreconocibles, diluidas entre lo nuevo, también lo es que una mirada minuciosa puede restituir la presencia de lo anterior bajo cada una de las formas “definitivas”. Las decisiones improvisadas y los cambios de planes, lo imprevisto, no sólo desdibujan los límites entre lo nuevo y lo viejo, sino que forman parte de su sentido político. La ambigua relación con lo viejo forma parte de la compleja relación del rey con el estamento nobiliario, orden fundado en lo antiguo. La construcción de un poder real absoluto, no tutelado por los señores feudales, pasa por una arriesgada peripecia: desdeñar la autoridad de lo antiguo en tanto legitimación de una nobleza a la que se quiere desarmar y, al mismo tiempo, refundarse desde lo antiguo en tanto linaje sobre el que se sustenta la autoridad del rey. En el Castillo, la ambigua relación entre pasado y presente genera todo tipo de situaciones. A veces, lo que se presenta como reliquia (el Patio de Mármol, por ejemplo) es un pasado profundamente alterado.9 En otros casos (como la celebrada Gruta de Tetis) lo nuevo envejece demasiado rápido. Desaparece engullido por la presión de lo aún más nuevo. Como en la Place Vendôme, el rey frecuentemente ordena derribar obras que él mismo ha mandado construir. Así, el gran Versalles que Luis XIV deja a su muerte es incomprensible sin el concurso del pasado. A diferencia del proyecto moderno (un autor, un proyecto, un inicio y un fin), la longevidad constructiva de Versalles desdobla el proyecto en actuación y preexistencia al mismo tiempo. Pero tampoco el Plan Voisin pretende demoler todo el centro de París. La retórica de lo funcional es discontinua. Se conservan los monumentos. Entre ellos, las puntuales intervenciones llevadas a cabo bajo Luis XIV: La Porte Saint-Denis de François Blondel, construida en 1672, La Porte Saint-Martin de Pierre Bullet, construida en 1674, y por supuesto el nuevo Louvre y la Place Vendôme. No la Place des Victoires, quizá más fea por haber quedado integrada en el antiguo tejido. Sobre su emplazamiento, al lado del Palais Royal, Le Corbusier ha trazado una peculiar elipse. El interés por un inexistente urbanismo del Rey Sol, y la fijación moderna por la demolición discriminada implican, en realidad, una fascinación por el monumento, la cual no sólo afecta a Le Corbusier. Podríamos decir más: el proyecto moderno es la monumentalización de lo doméstico, en clave tecnológica, o al revés, la monumentalización de lo tecnológico en clave doméstica. En ambos casos, asoma Versalles. ¿Qué es, sino un monumento, lo que hoy visitamos cuando entramos en la Ville Savoye, la Casa Kaufmann o la Casa Tugendhat? ¿No se da ahí una taxidermia como la que se da en el Versalles-museo de Luis Felipe? Es cierto, las cocinas siguen ahí, pero no dejamos de asistir a la presencia de un mecanismo averiado. Tanto más evidente en cuanto las formas domésticas todavía visibles en la Ville Savoye, la Casa Kaufmann o la Casa Tugendhat ya no sirven para nada más que para ser miradas. Más allá de la coyuntura presente de cada una de estas casas (hoy casas-museo), si atendemos a las peripecias de sus promotores originales y a la imposibilidad de vivir en ellas, entendemos que lo funcional-tecnológico es antes una representación monumental de lo moderno que un útil al servicio de lo habitable. Lo moderno sólo es reconocible en tanto que monumento y, precisamente por eso, continúa siendo viejo. En el Plan Voisin, el mecanismo en relación a lo antiguo es más evidente. Es interesante observar cómo Le Corbusier integra la Place Vendôme en su Plan Voisin. Su atolondrada explicación de los hechos, se corresponde literalmente con

la manera de restaurarla. Sólo conserva, precisamente, la fachada-mampara proyectada por Hardouin-Mansart. Extirpa todo rastro de vida trasera. Ha desaparecido el Hôtel de Thiers, el Hôtel d’Évreux, el Hôtel de Villemaré. Lo viejo sólo es tolerable en tanto monumento. Sólo aquello que se acomode a la mirada segmentada, aquello que pueda ser arrancado de su contexto sin perder un ápice de su potencial icónico, merece ser conservado. Derribando el caos trasero, hasta entonces no visto por nadie, convierte en orden el desorden que en su día generó el orden visible de la plaza. ¿No es éste un modo de actuar íntimamente relacionado con el Versalles taxidérmico de Louis-Philippe?

Cuando Le Corbusier decide qué demoler y qué conservar, asistimos a la condena de toda forma no icónica. También a la generación de un vacío destinado a realzar toda singularidad. La mirada hacia el pasado se convierte en solemne. Desde aquí, el espacio público no es tanto el espacio cívico, marco de la sociabilidad, como la preservación de un vacío tutelado, símbolo en sí mismo de un poder que lo posee desocupándolo. El antecedente más claro de ese espacio urbano que nos propone el Plan Voisin, claro está, es la plaza real. De ahí la fijación por la Place Vendôme. Un vacío urbano puntuado por la estatua ecuestre del rey. En el Plan Voisin las estatuas han sido reemplazadas por edificios enteros: la ópera, el Louvre, la Torre Saint-Jacques. Si en la Plaza Real es el rey-soberano quien significa el vacío, en la ciudad del arquitecto-soberano es la propia arquitectura quien significa unos vacíos que la era industrial ha ampliado considerablemente. En ambos casos, la estatua del rey o el viejo edificio, el monumento permanece exento, rodeado de aire, visible en todos sus flancos. La imagen que proyecta trata de excluir toda ambigüedad. Sólo alude a su propia forma. Le Corbusier en el Plan Voisin, como la figura del historiador que describe Foucault, convierte el documento en monumento.10 Aísla el objeto. Conserva la Iglesia Saint Merri y la Porte Saint Martin, pero no la arteria que las unía y les daba sentido dentro de la ciudad (la Rue Saint Martin). Incluso una estructura tan grande como la Place Vendôme es tratada en el Plan Voisin como objeto: aislada. Paradójicamente, de forma solemne, se rodea de vacío aquello que no era más que vacío rodeado (una fachada sin nada detrás, cerrada sobre sí misma). Así, aislando el documento, cercenando su relación con el pulso de la ciudad, las piedras son transformadas en simulacro de pasado, recordatorio obligado de lo que debemos ser, identidad filtrada por lo institucional. La erradicación de un contexto “real” convierte al futuro monumento en un objeto inequívocamente insignificante y es, precisamente, desde su insignificancia que puede dotar de sentido al nuevo contexto. Reconocer el monumento desde el vacío que lo rodea, aislar el pasado, dotarlo de un sentido nuevo al margen de su articulación orgánica con un todo que ha sido derribado, significa conjugar dos operaciones aparentemente contrapuestas. Por un lado, la extinción de lo que en su día fue contexto. Por el otro, el simulacro de reliquia, fragmento extirpado al pasado, presentado hoy como singular, y actualizado en tanto que puesto en escena. El monumento, preservado del ajetreo cotidiano, construye su carácter sagrado al envolverse en un higiénico cordón de silencio, a salvo del ruido de la ciudad. No nos extenderemos sobre la luz como símbolo de una modernidad eficaz e inequívoca. Y sin embargo, es en el vacío que rodea al monumento, sea el del Plan Voisin o el de las plazas reales, donde el nuevo orden puede arrojar su sombra. Despejar el espacio para que el trazado de las calles, los monumentos y las cornisas, proyecten contra el suelo sus geometrías limpias y rectas.11 Desde el Renacimiento, todo panegírico sobre lo nuevo pasa por recuperar la remota imagen bíblica de un Dios que convoca la luz, allí donde antes sólo había tinieblas. En Hardouin-Mansart, el empleo de los espejos en la galería, y el agrandamiento de las aberturas para captar más luz, comparten la obsesión del Le Corbusier de los años veinte (y de tantos otros) por lo liviano y lo transparente. Es significativo: si Le Corbusier nombra a su utopía urbana Ciudad Radiante, Luis XIV elige el sol como emblema.

Retro-origen

La instrumentalización de Versalles por parte de figuras como Le Corbusier va a desviar la atención de los aspectos “biológicos” del castillo (tomamos prestado el término de Hannes Meyer), para centrarse en los aspectos “abstractos”. Aquello que a Le Corbusier le será útil, decíamos, no es tanto Versalles, como la figura de un Luis XIV omnipotente. Sobre él proyecta su fascinación por un poder fuerte, capaz de ordenar la ciudad al margen de todo atavismo. Así, a partir de los años veinte, empezará a construirse lo que aquí llamamos el espejismo moderno.

El espejismo moderno enlaza dos aspectos de Versalles que, en cierto modo, lo desactivan como referente significativo y bloquean cualquier posible actualización en clave crítica. De un lado, estrictamente en términos visuales, se reconoce su racionalismo radical: un alto grado de abstracción, especialmente visible en la geometrización a la que es sometida la naturaleza. Del otro, se asume que toda esta racionalidad acaba allá donde el ojo no llega, en la medida en que todo ocurre en el plano de una representación al servicio de la gloria real. Como si la vanidad de un solo hombre, el Rey, explicara toda la puesta en marcha de la máquina versallesca. La lectura moderna provoca así la colisión entre dos términos antinómicos: abstracción y representación, especialmente cargados de sentido en los años en que Le Corbusier escribe sobre Versalles y la Place Vendôme, y propone el Plan Voisin como la solución a la congestión parisina. Los años en que el Suprematismo y el Neoplasticismo ya han generado una estética arquitectónica, los años en que algunos artistas han regresado a lo figurativo como única vía posible para un arte que se quiera efectivo en términos políticos. La simplificación de este espejismo moderno,

la colisión abstracción-representación, en realidad ajena a Versalles, deja en la sombra otros argumentos, a nuestro juicio, mucho más útiles para comprenderlo:12 la estructura en red del sistema académico (medio del que surgen los “autores” de Versalles), el fundamento abstracto del valor de los individuos (el rango cortesano, en tanto que arbitrario, fluctuante y sólo visible en términos de representación, convierte las relaciones de poder en algo asimilable a la especulación bursátil), la supeditación de lo individual a lo colectivo (aspecto que tanto incluye a Le Brun, diseñando los contenidos fijados por la Petite Académie, como a Girardon, moldeando las esculturas diseñadas por Le Brun, y sobre todo al rey que, como individuo, queda subordinado a la alegoría del nuevo estado productivo francés que él mismo encarna), la fascinación por una estética seriada que apunta al infinito (desde la estructura espacial de la enfilade a la repetición radical con la que Hardouin-Mansart diseña las nuevas fachadas del castillo que da a los jardines), y un largo etcétera de otros argumentos que toda una generación de artistas y arquitectos omiten, a pesar de estar pensando en términos parecidos. Pensamos en la querencia de neoplasticistas como Mondrian por lo impersonal, por la sujeción de lo individual a lo general y por una espacialidad que apunta al infinito. ¿Qué es si no Versalles, producto de un trabajo en red, realidad permanentemente ampliable, con secuencias espaciales que no anuncian ni principio ni fin? Pensamos también en la fascinación por la transparencia y la ligereza del cristal en figuras como Taut, Scheerbart, Meyer o Mies. Una fascinación que, traducida a las posibilidades técnicas del siglo XVII, se hace evidente en el nuevo gusto introducido por HardouinMansart y Robert de Cotte: ampliación de aberturas que tienden a convertir el muro en esqueleto, desaparición de la piedra bajo láminas reflectantes (los espejos alcanzan dimensiones nunca vistas hasta entonces), los empanelados de madera, transparencias en planta baja que conectan la visión de la ciudad con la de los jardines. El equívoco ante Versalles también dice mucho sobre los fundamentos de un movimiento moderno que, todavía hoy, algunos tratan de comprender, exclusivamente, en términos éticos y técnicos. Al fin y al cabo, el movimiento moderno, tanto en su vertiente racionalista como en su vertiente funcionalista, también incluye una fuerte dosis de retórica formal. El mismo lenguaje que hoy convierte en inoperante buena parte de sus postulados, impide a sus principales actores comprender la carga semántica del delirio racionalista en Versalles. Atrapados en su propio estilo, la teoría arquitectónica de la primera mitad del siglo XX es incapaz de mirar lo que se esconde detrás de los candelabros, las cornucopias y los guardapolvos. Precisamente, la incomprensión del movimiento moderno ante un Versalles sin autor ni proyecto, hace más evidente hoy, en plena transformación digital y crisis de lo sostenible, que el movimiento moderno es antes un ocaso que un principio. Es difícil señalar un corte exacto, pero ya hace algunos años que figuras como Le Corbusier o Mies, enseñas de lo analógico-moderno, han pasado a estar más cerca de Bernini, de Hardouin-Mansart o de Boullé que de nuestro tiempo. Todos participan, fundamentalmente, de la fe en lo nuevo. Por otro lado, muchos son los puntos que los unen y que sólo desde la situación actual podemos entender como determinantes: la sacralización del autor, el fundamento ideal del proyecto como cosa decible al margen de su ejecución, lo tecnológico como espectáculo que la arquitectura debe hacer visible, la objetualidad y la vieja dicotomía entre figura y entorno, la confianza en una intuición formal del autor que, convertida en el principal procesador de información, acaba confundiendo la voluntad de forma con el dato objetivable. La lista es interminable. Así, la mirada moderna sobre Versalles queda atrapada en un espejismo (el control total) dispuesto por el mismo Rey Sol y su aparato de propaganda. Esa mirada sólo alcanza a ver, ya en la fase final del Versalles de Luis XIV, aquello que entiende: el ojo central del poder o la cama del rey situada sobre el eje que todo lo ordena, tiempo y espacio. Es el momento de ceder la palabra.

Sigfried Giedion, Space a Time and Architecture: The Growth of a New Tradition (1941):

El escenario en donde se levantaba el castillo de Versalles era el ambiente natural cuidadosamente ordenado que fue el telón de fondo no solamente para estos grandes edificios, sino para este nuevo género de vida que allí había ido desarrollándose. (...) (el rey) Desde las ventanas de su cámara-dormitorio del palacio, de cara a la plaza, dominaba la extensión ilimitada de bosques y praderas verdes - panorama que hoy en día se halla malogrado.13

Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture (1943):

Luis XIV adoptó finalmente el rond-point como principal motivo de la planificación, un motivo que se convirtió en sello distintivo del barroco en el país donde se habían concebido seis siglos antes las capillas radiales de los presbiterios de las iglesias. El ejemplo más grandioso de este tipo de planificación aplicado a escala colosal es, naturalmente, el Palacio de Versalles (...) La planta no del palacio, sino del conjunto de Versalles, sólo puede calificarse de barroca. Frente al palacio se extienden los espléndidos jardines de Le Nôtre, con grandes parterres de flores, un estanque en forma de cruz, fuentes, paseos radiales o paralelos que se dirían interminables y senderos flanqueados por altos y cuidados setos: la naturaleza sometida por la mano del hombre para exaltar la grandeza del rey, cuyo dormitorio estaba situado en el centro de la composición.14

Versalles con la Cama del Rey sobre el eje (1701) se convierte así en un ícono perfecto. Racionalidad, orden y origen quedan nítidamente expresados. La posición del ey se convierte en metáfora del dominio de la razón sobre lo accidental. Centro-origen del cual todo emana. Con los

datos en la mano, la pregunta es evidente ¿Cómo puede ser un origen (la Cama del Rey en el centro) aquello que ha sucedido tarde y accidentalmente? El espejismo moderno se funda en un equívoco: entender como esencial un hecho que sólo el azar ha convertido en definitivo: la Chambre du Roi situada sobre el eje solar.

Un primer olvido: la operación de 1701

Sobre el papel, la operación parece sencilla. Se derriba el muro que separa la Antichambre des Bassans de la Chambre du Roi. Esto genera una nueva antecámara el doble de grande, el Salon de l’Oeil-de-boeuf (el salón del ojo de buey). La Chambre du Roi se desplaza justo a la pieza de al lado, el recinto hasta entonces llamado el Grand Salon Quarré, también conocido como le salon où le roi s’habille (salón donde el rey se viste). Es esta pieza, existente desde que a principios de los sesenta se demolió la escalera central de Luis XIII, la que ocupa una posición central. Sólo desde el 16 de julio de 1701 el salón central acoge la Chambre du Roi (recordemos que el pabellón de Luis XIII se construye en 1623 y que Luís XIV empieza a transformarlo en 1661).15 La llegada de la Chambre du Roi a la pieza central no implica ningún cambio sustancial en la decoración. Se anulan las tres puertas que dan a la Gran Galería, ya que es sobre este muro que se apoya la Cama del Rey.16 Justo al lado de la nueva Chambre du Roi se encuentra la Chambre du Conseil (Cámara del Consejo), con dos ventanales al Patio de Mármol. Y una puerta más allá, el Cabinet des Perruques (Gabinete de las Pelucas), también conocido como Cabinet des Termes (Gabinete de los Términos), por las esculturas que decoran la estancia. Esta pieza no tiene salida al Patio de Mármol. Recibe la luz natural a través de dos ventanas que dan a la Cour des Cerfs (Patio de los Ciervos). La operación de 1701 incluye el desplazamiento del muro que separa estas dos piezas. La Cámara del Consejo crece en detrimento del Gabinete de las Pelucas. La mayoría de especialistas coinciden en señalar que el desplazamiento de la Cámara del Rey, en ningún caso se produce por causas simbólicas. Ocupar el eje, el simbolismo que esto conlleva, es un hallazgo del que se tiene consciencia a posteriori. Las causas del desplazamiento son de orden práctico. Así, para Joël Cornette, el problema es la antecámara (l’Antichambre des Bassans). El crecimiento de Versalles, el incremento de cortesanos, la han convertido en un espacio demasiado pequeño para las funciones que debe cumplir.17 Para Newton, la razón práctica es otra, quizá más pintoresca: alejar al rey de la cama de la duquesa de Borgoña. Para entender a Newton, es inevitable dar un pequeño rodeo. En 1701 los Duques de Borgoña ocupan tres apartamentos. La duquesa está instalada en el apartamento de la reina. El duque dispone de dos apartamentos. Uno es el enorme apartamento en la Vieille Aile, situado también en la planta principal. El otro lo forman tres piezas, más bien pequeñas, situadas en el interior del Patio de Monseigneur. Es el llamado apartamento de noche del Duque de Borgoña. La peculiar distribución tiene su explicación. Louis de France, Delfín de Francia, nieto primogénito del Rey, Duque de Borgoña, se casa en diciembre de 1697 con su prima María Adelaida de Savoya, hija del Duque de Savoya, Victor Amadeo II,18 y de Ana María de Orleans, hija del primer matrimonio de Monsieur, el hermano del Rey, con Henriette de Inglaterra. El contrato matrimonial está vinculado al tratado de Rijswijk, firmado el 20 de setiembre de 1697 para poner fin a la Guerra de la Gran Alianza.19 La urgencia política fuerza un matrimonio prematuro. La futura Duquesa de Borgoña tan solo tiene doce años (n.1685) y el duque, quince (n.1682). Hasta 1699 no reciben la autorización para dormir juntos. Es entonces cuando se construye el apartamento de noche del Duque de Borgoña en el patio que separaba el antiguo apartamento de la reina (ahora ocupado por la Duquesa de Borgoña) y el Apartamento del Rey, alrededor del Patio de Mármol. Se considera que, para aquellas noches en que visite la cámara de la duquesa, el regreso hasta su apartamento en la Vieille Aile es demasiado largo y, sobretodo, demasiado expuesto en algunos tramos (recordemos que el interior de Versalles es un espacio público). Precisamente, y ese es el problema, la construcción del apartamento de noche, genera un paso directo a través del patio, entre el Apartamento del Rey y la Cámara de la Reina, donde ahora duerme la Princesa de Borgoña. Esta proximidad es la que, según Newton, se trata solucionar.20 Si miramos la planta del cuerpo central del Castillo, es evidente que ninguna de las dos causas resulta definitiva por sí sola. Otra cosa es que así lo crean los que organizan el castillo en 1701. En todo caso, es una coyuntura de orden práctico lo que provoca el desplazamiento de la Chambre du Roi. En nuestra opinión, podemos detectar otra causa de orden práctico si entendemos todo el castillo como conjunto. Tiene que ver con la circulación interior de sur a norte. El cuerpo central de Castillo, en la planta principal, conecta las dos grandes alas, sur y norte, fundamentalmente destinadas a alojar cortesanos. Este recorrido queda estrangulado precisamente en l’Antichambre des Bassans. Es la necesidad de no obstaculizar esta importante vía de circulación lo que acabará desplazando la Cámara del Rey, única solución posible si se quiere doblar el tamaño de la antecámara y conseguir un paso más holgado. Hablaremos de ello en la segunda parte, cuando describamos este itinerario con más detalle. En todo caso, a pesar de Le Corbusier, Giedion, Pevsner y tantos otros, el significado de la Cama del Rey sobre el eje solar no explica Versalles. El centro ya existía, y es la Cama del Rey la que, después de setenta y siete años circulando por el castillo, acaba ocupándolo. Si la Chambre du Roi es el símbolo de la autoridad real, el poder moderno no es aquel punto estático del que emana el orden, sino una entidad móvil cuya eficacia se mide por su capacidad de captar, ocupar y resignificar, un espacio de centralidad ya existente. El último desplazamiento de la cama del rey se convierte en el movimiento que oculta todos los movimientos anteriores, representándose a sí mismo como origen del cual todo

emana. Fijar la idea de un Versalles estático y racional, pasa pues por olvidar el Versalles que durante cincuenta y cuatro años se transforma, crece, y se autodestruye.

Versalles atrapado: el autor único

Frecuentemente hay menos perfección en las obras compuestas por muchas piezas y hechas por la mano de diversos maestros, que en aquellas en las que sólo ha trabajado uno. René Descartes 21

El espejismo moderno olvida todos los Versalles previos al último movimiento y construye la foto fija de un Versalles estático. Impone al desorden del castillo un concepto que le es ajeno: la idea moderna de proyecto arquitectónico. Fundamenta su imposición en otro concepto no nacido, pero sí fortalecido, a lo largo del siglo XIX: la del autor. Una palabra que comparte raíz con aquella otra exigencia de Le Corbusier ya comentada: la autoridad sobre el proyecto. El arquitecto soberano, el autor del proyecto arquitectónico moderno, más allá de dirigir o encabezar el proceso constructivo de una obra de arquitectura (eso significa arquitecto en su origen),22 se convierte en aquel que la idea. La idea de autor moderno se perfila antes en el mundo de las letras, después en el de la pintura, y finalmente en la arquitectura. De los tres casos, sólo el arquitecto opera indirectamente sobre el objeto que idea. Para decirlo claro, si el escritor y el pintor operan directamente con la substancia que da forma a su obra (palabras, pintura), el arquitecto opera con representaciones (el dibujo o la maqueta). Lo material, lo gravitatorio, quedan así excluidos del operar ideal, en tanto que son ajenos a la lógica de un lápiz trazando líneas sobre un papel. La equiparación del autor del proyecto arquitectónico al autor-escritor o al autor-pintor, también pasa por alto una segunda diferencia fundamental: la conclusión del proyecto arquitectónico incluye un amplio grupo de agentes, no siempre conciliables con los intereses del autor (proveedores, entorno, condiciones climatológicas, cliente, ley). Todo esto no evita que en el siglo XX, entre los arquitectos, siempre regazados respecto del resto de disciplinas, sublime el viejo ideal romántico que establece una relación íntima y subjetiva entre el autor y su obra. Es evidente que figuras del movimiento moderno como Le Corbusier, Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright, a pesar de sus intermitentes esfuerzos de objetivación, de su indiscutible calidad como diseñadores, participan plenamente de esta idea postromántica de autor. Y también, claro, los teóricos del movimiento moderno. Es a través de estos conceptos (proyecto, autor) que el espejismo moderno acuña un tópico tan extendido como falaz: la del Versalles cartesiano. Es célebre el pasaje de Le discours de la méthode (1637) en el que René Descartes relata las ventajas de una ciudad pensada por un solo hombre, frente a las desventajas de una ciudad construida colectivamente y a lo largo del tiempo.23 Aplicar automáticamente la idea cartesiana a Versalles no deja de ser arriesgado. No está de más recordar que Descartes muere en Estocolmo en 1650, cuando Luis XIV todavía no ha cumplido los doce años. Tampoco está de más recordar el objetivo real del célebre pasaje: ilustrar con un ejemplo visualmente comprensible la necesidad de poner todo lo aprendido (y construido colectivamente a lo largo del tiempo) en suspenso. No se trata ahora de exponer cual es la recepción de la obra de Descartes en la corte de Luis XIV. En todo caso, tanto el sistema académico que provee a Versalles de co-autores, como el marco laboral de una obra interminable, no participan en ningún sentido de las condiciones marcadas por el pasaje cartesiano. El Versalles del Rey Sol, obra colectiva, solo es fabulable como proyecto bajo la autoridad de un autor si confiamos nuestro juicio a la propaganda real: el rey como autor. Decíamos que es esta imagen, precisamente, la que fascina al Le Corbusier del Plan Voisin, ávido de potestad sobre la ciudad como un todo. Así, la mirada moderna, sin ningún tipo de confrontación crítica, decide que Versalles es el proyecto de un sólo hombre y es en base a esto que emite sus juicios. Esto explica que todas las críticas que Versalles recibe desde la mirada moderna vengan argumentadas desde una exigencia de coherencia de autor que el castillo nunca reclamó:

Desde el punto de vista arquitectónico, es de lamentar que se construyera en tres etapas: en la primera, el pequeño pabellón de caza de ladrillo y piedra de Luis XIII; en la segunda, la gran ampliación de Levau (sic); y en la tercera, la definitiva e inaudita ampliación de Hardouin-Mansart. 24

El lamento de Pevsner es tan impreciso como perverso: Versalles, arquitectónicamente hablando, fracasa justamente por no ser aquello que Le Corbusier, Pevsner y Giedion han decidido que es. Dicho de otro modo: cuando Versalles sólo se analiza en base a una racionalidad icónica entendida en términos visuales, cuando la vara con que se mide surge de un cartesianismo que Versalles nunca reclamó, todos aquellos aspectos del castillo vinculados a la transformación, al cambio y al movimiento, aspectos esenciales, son reducidos a la anécdota. En el mejor de los casos, despachados como error. La perversión se extiende a aquellos historiadores que no participan, en principio, del espejismo moderno. Así, Anthony Blunt, alguien que sin duda ha estudiado el castillo y que no tiene ningún Plan Voisin que defender, en 1953 escribe lo siguiente:

El resultado es que Versalles, con su esplendor interior, su enorme tamaño exterior, su magnífico parque y sus pabellones encantadores, presenta un conjunto de una opulencia sin igual; pero ofrece bien poco en el campo de la pintura, la escultura o la arquitectura, que sea de primera calidad por sí mismo.25

Blunt puede entender Fontainebleau como una construcción apedazada, y que también lo sea el Louvre, o Blois. Sin embargo, el pintoresquismo de lo irregular deja de ser aceptable en Versalles. La significación histórica que Blunt le

asigna no se corresponde con las evidentes irregularidades del Castillo. La realidad testaruda, constreñida dentro del ideal histórico construido por Blunt, sólo es explicable en términos de error. Resuena el lamento de Pevsner ante un edificio construido en tres etapas. En todo caso, el empeño por constreñir Versalles como el producto de un autor único (en rigor, todos lo asumen como proyecto segmentable en dos autores: Le Vau y Hardouin-Mansart) se erige como obstáculo insalvable a la hora de comprender en qué términos se construye y se transforma Versalles. Ya la idea misma de segmentar nítidamente la evolución del castillo bajo Luis XIV en fases, distorsiona la idea de construcción continua e imprevisible. Se pasa por alto que las supuestas fases están sujetas a las coyunturas de las guerras y que en ningún caso están subordinadas a la lógica interna de un proyecto único que, como tal, no existe. Es el momento de abrir un paréntesis para referir con mayor detalle qué podemos entender por autores de Versalles. En 1623 Nicolas Huau empieza a construir el pabellón de caza para Luis XIII. Entre 1632 y 1634 Philibert le Roy lo convierte en un pequeño castillo. Luis XIV empieza sus reformas en algún momento entre 1660 y 1661. Le Vau es el arquitecto en jefe. Su lugarteniente, François d’Orbay, pasa a ocupar su lugar cuando Le Vau muere en 1670. A mediados de los años setenta, oficialmente a partir de 1678, lo reemplaza Jules Hardouin-Mansart. A su muerte en 1708, lo sustituye Robert de Cotte. Él termina la construcción de la Capilla. Los especialistas atribuyen a Robert de Cotte muchas de las intervenciones firmadas por Hardouin-Mansart. Por otro lado, hay que considerar que los arquitectos en Versalles no trabajan solos. Si Hardouin-Mansart disfruta de cierto imperio sobre su obra, eso no se debe tanto al hecho de ser el primer arquitecto del rey, y por lo tanto, el arquitecto de Versalles, como al de ocupar importantes cargos en la función pública. Su ascendente carrera administrativa culmina en 1699 con su nombramiento como Surintendant des Bâtiments, cargo asimilable a la suma de los actuales ministro de obras públicas y ministro de cultura. En todo caso, los arquitectos trabajan coordinados con los jardineros: Le Nôtre y todo su extenso equipo de colaboradores, los jardineros bajo su dirección, y especialistas en fuentes como los hermanos Francine, o escultores que intervienen como Girardon o los hermanos Marsy, que no dependen realmente de Le Nôtre.

Durante mucho tiempo, la dirección artística del conjunto está en manos de Charles Le Brun, primer pintor del rey y director de la Academia de Pintura. Finalmente, Le Brun perderá pie ante la voracidad de Hardouin-Mansart. Para entonces ya habrá pintado dos de las obras cumbres de Versalles: la Escalera de los Embajadores y la Galería de los Espejos. Pero incluso dos obras como éstas, tampoco dependen del diseño de un sólo hombre. Para empezar está la estructura espacial que es soporte de las pinturas: D’Orbay, como arquitecto de los embajadores y HardouinMansart, de la Galería de los Espejos. Por otro lado, la interminable lista de pintores decoradores a las ordenes de Le Brun. Y por encima de Le Brun, los miembros de la Petite Académie, cuerpo de élite de la Academia de Letras que cuenta con nombres como Boileau, Racine, Perrault o Charpentier entre otros. Ellos deciden los contenidos iconográficos del castillo que Le Brun debe traducir en términos visuales a través de bocetos que realizarán los pintores que él designe. Así, bajo la dirección de Le Brun, la lista de pintores que decora los principales apartamentos de Versalles es interminable: Blanchard, Audran, Houasse, Champaigne, de La Fosse. Lo mismo ocurre en relación a los escultores: Tuby, Coysevox, Desjardins, Girardon. Si volvemos a la arquitectura y nos adentramos en la estructura interna de los despachos, la lista de autores crece significativamente. Le Vau cuenta con la inestimable colaboración de su ayudante D’Orbay, responsable de la iluminación cenital de la Escalera de los Embajadores y del Grand Trianon de porcelana que Hardouin-Mansart derribará para construir el Gran Trianon. 26 A su vez, D’Orbay cuenta con la colaboración de Jacques Gabriel.

En lo que respecta a Hardouin-Mansart, la enorme cantidad de colaboradores lo convierte en un pionero de las grandes corporaciones modernas de arquitectura. En realidad, Hardouin-Mansart es antes una marca que un arquitecto.27 En el despacho de Hardouin-Mansart toman decisiones Cochery, Chuppin, Lassurance, Cailleteau (a quien el Duque de Saint-Simon señala como verdadero artífice de las obras más logradas de Hardouin-Mansart), d’Aviler, y el ya mencionado Robert de Cotte. Los proyectos se conciben con un muy alto grado de sistematización. Cada colaborador se especializa en determinadas funciones, se le asignan proyectos concretos, se establecen protocolos de dibujo iguales para todos, de la misma manera en que hoy en día los despachos fijan para sus trabajadores un protocolo en el empleo de capas de Autocad. Nadie firma los dibujos, porque lo que se genera es una obra colectiva, proyectada a muchas manos.28

Versalles invisible: los sesenta pasan de largo

Es difícil no pensar en las megaestructuras cuando se analiza Versalles como sistema dinámico. No se trata aquí de convertir Versalles en el antecedente inequívoco de nada que no sea él mismo. Sin embargo, es indudable que buena parte de los conceptos surgidos en torno a lo megaestructural, resultan especialmente efectivos en relación a Versalles. A fin de cuentas, y sin forzar el sentido de las palabras de Fumihiko Maki, Versalles es “una gran estructura [reemplazable en sus partes] en la que tienen cabida todas las funciones de la ciudad”, y cuyo tamaño adquiere los rasgos de un paisaje artificial.29 Los metabolistas y una arquitectura de componentes como organismo atravesado por flujos, el Team X y su crítica al zoning moderno, Rudofsky y la reivindicación de la no autoría, Venturi y el amontonamiento de signos, Denise Scott-Brown y Las Vegas como objeto de estudio, la simbiosis entre tecnología y naturaleza en propuestas como

las de Superstudio en Italia o Ant Farm en Estados Unidos, el movimiento y lo transformacional en la celebración tecnopop de Archigram, lo sistémico y el rol del usuario en las propuestas de Cedric Price, y, por supuesto, el movimiento megaestructuralista. En la década de los sesenta, la revisión a fondo de los postulados modernos, que ahora se entienden como rígidos y reduccionistas, genera un nuevo instrumental conceptual, no monolítico pero cohesionado en su voluntad de abrir el campo de lo arquitectónico a experiencias dejadas de lado por el movimiento moderno.

La crítica a la noción moderna de proyecto arquitectónico se articula alrededor de cuatro temas íntimamente relacionados entre sí: la crisis de la autoría, el fin del proyecto como proceso cerrado, lo estático-permanente como categoría de trabajo, y la disolución de la dicotomía objeto-contexto. El nuevo marco conceptual posterior a la segunda guerra mundial ofrece instrumentos de análisis mucho más útiles en relación al Versalles de Luis XIV que las rígidas categorías racionalistas del movimiento moderno. Permite al menos detectar una complejidad que la lectura total moderna sólo podía resolver despreciando.

Desgraciadamente, la teoría arquitectónica de los años sesenta pasa de largo ante un Versalles atrapado en la lectura icónica del movimiento moderno. Nadie se preocupa por revisar su sentido. Todo lo contrario ocurre en otros campos. La gran exposición monográfica de 1962 dedicada a Le Brun anuncia el renovado interés de la historia del arte por Versalles. En 1967 Bernard Teyssèdre publica L’Art française au siècle de Louis XIV, abordando aspectos cruciales, hasta entonces no considerados como significativos: el marco académico, el trabajo en equipo, las mutaciones del cliente. Pero es desde la sociología que llega la aportación más interesante para entender con toda su complejidad el micromundo versallesco: en 1969, Norbert Elias publica La sociedad cortesana. Ya nos hemos referido a él y en el capítulo siguiente analizaremos algunas de sus ideas. En el ámbito de la arquitectura, cabe señalar la monumental Storia dell’architettura del Rinascimento, de Leonardo Benévolo, que, publicada en 1968, sin limitarse a Versalles, ofrece una lectura donde el interés por lo urbano y lo administrativo permiten revisar la empresa del Rey Sol en otros términos. Más adelante, entre finales de los setenta y principios de los ochenta, aparecen importantes relecturas donde el sentido se genera cruzando disciplinas que la modernidad había distribuido en compartimentos estancos, pero que en Versalles formaban un todo continuo: teatro, danza, música, literatura, arte, hidráulica, hábitos sociales y evolución de los valores. Nos referimos a obras como las de Apostolides, Solnon y Fumaroli. Incluso en el campo del arte de vanguardia, algunas propuestas como las de Pistoletto podrían ser referidas al mundo versallesco: los espejos donde el espectador se confunde con la obra a principios de los sesenta, o las instalaciones en enfilada a principios de los años setenta.

1978

Casi entrando en los ochenta, la ligereza con la que Colin Rowe y Fred Koetter se sirven del ícono Versalles, supone la sentencia definitiva de un Versalles apartado del tiempo. En su célebre libro de 1978, Collage City, Versalles entra en escena como contra-ejemplo de la Villa Adriana en Tívoli, composición paradigmática con la que Rowe y Koetter tratan de ilustrar su ciudad ideal:

Ahora, lo más conveniente para nuestros propósitos es sin duda colocar junto a Versalles la Villa Adriana en Tívoli, ya que si el primero es una exhibición de arquitectura y diseños totales, la segunda trata de disimular toda referencia a cualquier idea controladora. (...) Tenemos el preciso, inquebrantable Versalles. La moral se pregona al mundo, y el anuncio, como tantas cosas francesas, difícilmente puede rechazarse. (...) Es el triunfo de la generalidad, la primacía de la idea abrumadora y el rechazo de la excepción.30

Si en el caso de Le Corbusier y Giedion, el momento histórico y su compromiso con el movimiento moderno permitían entender la urgencia de algunas aseveraciones, nada justifica aquí la banalidad de Rowe y Koetter. Después de las aportaciones de Elias, de Teyssèdre, de Nolhac, de Verlet, de Apostolides, de Solnon, Rowe y Koetter insisten una vez más en la lectura estereotipada de un Versalles que sólo demuestran comprender a través de Pevsner, Giedion y Le Corbusier. Nos preguntamos a qué idea abrumadora se refieren cuando hablan de Versalles. ¿A la del proyecto de l’Enveloppe que Le Vau empieza a construir en 1668, envolviendo el antiguo Castillo de Luis XIII, o a la de detener las obras en 1669 para abrir un debate sobre la posibilidad de derribarlo todo? ¿A la idea abrumadora de una terraza a la italiana en deuda con la Villa Borghese o a la de una Galería de los Espejos que pasa por demoler esta terraza cuando apenas ha cumplido los cinco años? ¿A la idea abrumadora de una ala norte con la capilla en su centro o a la que desplaza la capilla al extremo sur, cuando los cimientos y el semisótano ya están construidos? ¿A la de la primera orangérie o a la de la segunda, que amplía la primera demoliéndola entera? El mismo año en que Colin Rowe y Fred Koetter publican Ciudad Collage, Rem Koolhaas publica Delirious New York. La metodología armada para diseccionar el Manhattanismo parece mucho más hábil a la hora de recuperar a grandes excluidos del canon moderno como Starrett & Van Vleck o Raymond Hood. Mucho más útil al menos que el triste ejercicio de caligrafía de Rowe y Koetter. Delirious New York no trata de medir el pasado con una tabla de valores preconcebida. Actualiza el instrumental teórico del arquitecto, recuperando un fenómeno al que interroga en sus propios términos. Si Ciudad Collage certifica la defunción de un modo de hacer teoría fundamentado en la ocurrencia visual, Delirious New York, aparece como un útil teórico que, revisando el pasado, se arma para repensar el futuro.

1 LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Poseidón. Buenos Aires. Págs.158-159, “La ilusión de los planes”. 2 “La arquitectura no tiene nada que ver con los ‘estilos’. Los Luis XIV, XV, XVI, o el gótico, son, con respecto a la arquitectura, lo que una pluma en la cabeza de una mujer: a veces resultan lindos, pero no siempre” (LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Poseidon. Buenos Aires. Pág.15)

3 Le Corbusier sobre el Plan Voisin de París: LE CORBUSIER et JEANNERET, Pierre. Oeuvre complète 1910-1925.(vol.1). Éditions d’Architecture: Zurich, 1964.

4 LE CORBUSIER: “Nuestros medios”. Artículo publicado en l’Esprit Nouveau y recogido, traducido al castellano en: LE CORBUSIER, Puerta de hierro, Le Corbusier, L’esprit Nouveau 1920-1925. Ellago ediciones. Castellón, 2005.

5 SARMANT, Thierry et GAUME, Luce. La Place Vendôme. Ed. Action artistique de la ville de Paris. Paris, 2002. 6 Abundan en las historias de Francia y en las memoria de sus contemporáneos, las anécdotas sobre Luis XIV en las que el rey aparece modificando detalle a detalle los proyectos que sus arquitectos le presentan. 7 Se trata de Anne-Marie-Louise d’Orléans (1627-1693), hija de Gaston de Orleans, el hermano de Luis XIII. Sobre el episodio del 2 de julio de 1652, así mismo lo explica la Grande Mademoiselle en sus memórias (capítulo XIII). Nosotros nos remitimos al testimonio del duque de La Rochefoucauld (LA ROCHEFOUCAULD, Mémoires. Gallimard; Paris, 2006. Pág. 248). 8 Jardineros de Luis XIII.

9 Enumerar todos los cambios supondría extenderse demasiado. Algunos datos: Ya antes de la primera reforma importante, aparece una fuente en el centro del patio que después será demolida (Nolhac, pág 160). En 1668 Le Vau amplía el castillo de Luis XIII respetando, en principio, las fachadas que dan al patio central, pero no del todo. Se añaden dos trompas en los ángulos, un balcón corrido, se elevan las cubiertas y se decoran con elementos dorados (Solnon, pág.31). Antes de 1672, la cota del patio sube unos cinco peldaños para impedir el acceso a las carrozas, y se pavimenta con marmol; de ahí el nombre (Solnon, pág 62; otros autores fechan la pavimentación en 1680). En 1678, las intervenciones de Hardouin-Mansart también implicarán cambios en las fachadas. Cabe destacar la ampliación de los ventanales, coronados a partir de entonces con arcos de medio punto. Así, aun cuando todas las descripciones de la época insisitan en hablar del patio de marmol como el lugar más antiguo de Versalles, lo cierto es que ni las dimensiones ni las superficies que lo definen serán las mismas. 10 “Hubo un tiempo en que la arqueología, como disciplina de los monumentos mudos, de los rastros inertes, de los objetos sin contexto y de las cosas dejadas por el pasado, tendía a la historia y no adquiría sentido sino por la restitución de un discurso histórico; podría decirse, jugando un poco con las palabras, que, en nuestros días, la historia tiende a la arqueología, a la descripción intrínseca del monumento (Foucault, 1969, op.cit. pàg. 17). FOUCAULT, Michel. La arqueología del saber. Siglo XXI. Madrid, 2009. Edició original de 1969. Pág. 33. 11 Luis XIV, el Louvre, Lenôtre y las Tullerías, los Inválidos y Versalles, los campos Elíseos y todos los jardines “a la francesa”, ¡Todo eso alemán y obra de alemanes! (…) Y si el señor Leandre Vaillat (…) estuviera bien informado de los fundamentos de sus juicios, sabría que la historia latina, y concretamente francesa, abunda en rectas y que las curvas son más propias de alemania y de los paises del norte.” El contexto es una respuesta a las críticas de Leandre Vaillat, que acusa a Le Corbusier de pro-alemán a causa de sus geometries rectas (LE CORBUSIER, Puerta de hierro, Le Corbusier, L’esprit Nouveau 1920-1925. Ellago ediciones. Castellón, 2005). 12 Insistimos en que eso es así dentro de la teoría arquitectónica. En otros campos como la historia del arte, la historia de las costumbres, la sociología o, incluso, el paisajismo, el estudio crítico de Versalles va a ser mucho más fructífero. En cierto modo, nuestro trabajo trata de cruzar los descubrimientos de las ciencias sociales con una observación minuciosa de las representaciones arquitectónicas de Versalles bajo Luis XIV. 13 GIEDON, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Madrid: Ed. Dossat S.A., 1941. Pág. 143. 14 PEVSNER, Nikolaus. An Outline of European Architecture. 1943. Citamos la traducción española de María Corniero Fernández y Fabián Chueca Crespo, en la edición de Alianza Editorial del año 1994. Pág. 283 15 La pieza central de la planta principal ya forma parte del pabellón de caza que Luis XIII construye en 1623.Entonces alojaba una gran escalera. La posterior evolución del edificio, modifica sus usos, pero respeta la integridad del recinto.

16 FÉLIBIEN DES AVAUX, Jean-François, Description sommaire de Versailles ancienne et nouvelle, Paris, A. Chrétien, 1703. 17 CORNETTE, Joël. Versailles, le Palais du roi Louis XIV. Éd. Sélection du Reader’s Digest. Paris,1999. Pág.166. 18 Víctor Amadeo II de Savoia (1666-1732), además de ser el duque de Savoia desde 1675, fue rey de Sicilia entre 1713 y 1720; y rey de Sardenya entre 1720 y 1732.

19 La Guerre de la Ligue d’Augsbourg o guerra de los nueve años (168897) es la guerra de Europa contra la Francia expansionista de Luis XIV. Se da en Europa y también en las colonia. Supone el inicio del declive francés. 20 NEWTON, William R. L’espace du roi, La Cour de France au château de Versailles, 1682-1789. Paris: Fayard, 2000. 21 DESCARTES, René. Discours de la Méthode. CH Poussielgue: Paris, 1901. Pág. 31.

22 Como es bien sabido, Arquitectura, a través del latin (architectus), proviene de la contracción griega arkhitékton, que podríamos traducir como “el primero de los operarios”. Si dejamos de lado toda la carga romántica que el término asume a lo largo del XIX, el autor no es aquel que mantiene una relación íntima y subjetiva con su obra, sino aquel que dispone de la máxima autoridad en un proceso de trabajo que él mismo dirige. 23 Reproducimos el célebre pasaje: “Frecuentemente hay menos perfección en las obras compuestas por muchas piezas y hechas por la mano de diversos maestros, que en aquellas en las que sólo ha trabajado uno. Así, vemos que aquellos edificios empezados y terminados por un mismo arquitecto acostumbran a ser más bellos y a estar mejor ordenado que aquellos que han sido reacomodados por muchos, utilizando viejas murallas construidas para otros fines” (Traducción urgente para la ocasión a partir del francés original: DESCARTES, René. Discours de la Méthode. CH Poussielgue: Paris, 1901. Pág. 31). 24 PEVSNER, Nikolaus. An Outline of European Architecture. Harmondsworth: Penguin Books, 1942; 7ª edició revisada i ampliada, Harmondsworth: Penguin Books, 1963. Pág. 283. 25 BLUNT, Anthony. Arte y arquitectura en Francia 1500/1700. Madrid: Cátedra, 1992. Pág. 353-354. 26 Op. cit. nota 24

27 TIBERGHIEN, op.cit. Pág. 44. 28 Todo lo producido en nombre de Hardouin-Mansart viene generado por una estructura laboral en la que lo público se confunde con lo privado; las estructuras funcionariales de estado a las que pertenece como primer arquitecto del rey y superintendente de edificaciones, con la organización interna de su propio taller. (PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie. De la Reinassance à la Révolution (Histoire de l’architecture française). Éditions Mengès-Éditiond du patrimoine. Paris, 2003. Pág. 306-307). 29 TIBERGHIEN, op.cit. Pág. 46-47. 30 “Una gran estructura en la que tienen cabida todas las funciones de una ciudad o de parte de ella. La tecnologia actual la ha hecho posible. En cierto modo, es un rasgo artificial del paisaje. Es como la gran colina sobre la que se construyeron las ciudades italianas” (MAKI, Fumihiko, Investigations in Collective Form, St. Louis, 1964, pág. 8. Citado en: BANHAM, Reyner. Megasestructuras, futuro urbano del pasado reciente. Gustavo Gili: Barcelona, 2001. Pág. 8. Primera edición original en inglés de 1976)

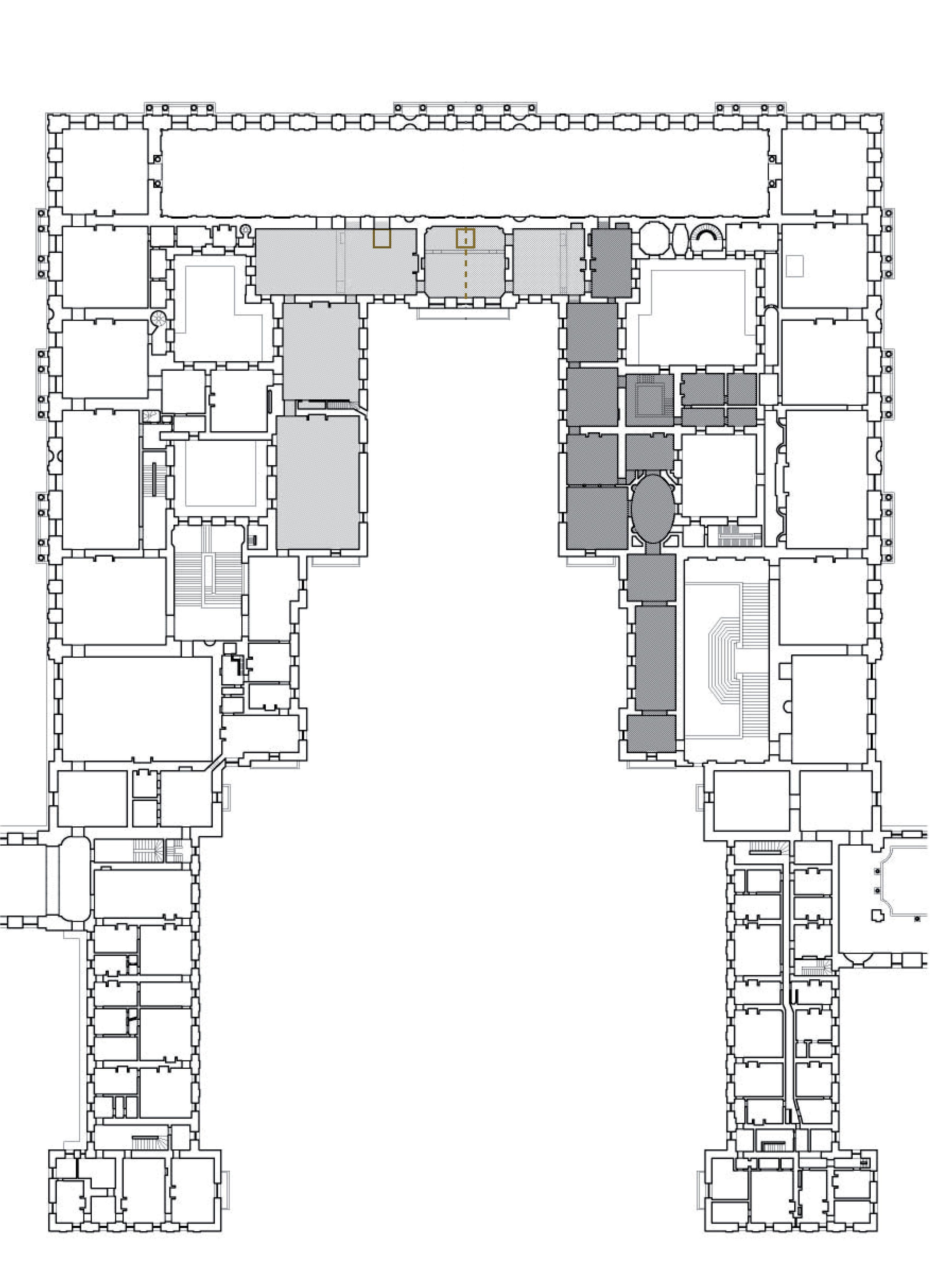

Movimiento de la Chambre du Roi de su posición en 1684 al eje en 1701. Dibujo del autor.

Ala sur. Fotografía del autor.

Desplazar Versalles

Versalles Móvil (representar Versalles 1668-1703)

Mecánica cortesana

Con la publicación de La Sociedad Cortesana en 1969, Norbert Elias establece una lectura estructural del fenómeno cortesano.1 Su principal objeto de estudio es la corte de Versalles. A partir de lo que denomina red específica de interdependencias, 2 muestra cómo todas aquellas conductas que la mirada burguesa-productiva sólo puede entender en tanto que ociosas y parasitarias, responden, en realidad, a unas pautas regladas de conducta. Elias parte de un hecho aceptado: Versalles es el intento (logrado) de Luis XIV para desactivar la amenaza nobiliaria. Los cortesanos son plenamente conscientes del proceso al que están sujetos. En sus memorias, el Duque de Saint-Simon expresa su horror ante el destrato al que es sometida la nobleza. Es precisamente desde miradas críticas como la suya que empieza a construirse otra lectura sobre Versalles, no subordinada a los fastos de la propaganda real: el castillo y los jardines como confinamiento de una nobleza reducida a sólo ser representación.

El interés de la mirada de Elias reside en el hecho de analizar la corte como una micro-sociedad profundamente vinculada a su tiempo histórico. En tanto que no es posible que exista o sobreviva un grupo social que no cumpla una función en relación al resto de grupos sociales con los que convive, la nobleza cortesana no puede ser un grupo afuncional. Juzgar el comportamiento de los cortesanos desde la moral burguesa, condenando como ociosidad improductiva las costumbres de un grupo social ajeno a nuestros valores, imposibilita el análisis sociológico del fenómeno cortesano, fenómeno que, por otro lado, evoluciona a lo largo de los siglos. No es lo mismo una corte de la alta Edad Media como la de Carlomagno que una corte del absolutismo barroco como la de Luis XIV. Al analizar las conductas concretas y el marco ético en que se dan, aspectos hasta entonces no considerados por la historiografía, Norbert Elias pone de manifiesto un sofisticado tejido de relaciones en el que cada uno ejerce la parte de poder que le corresponde (o que ambiciona), y que se proyecta en todas direcciones, no sólo de arriba hacia abajo.

Según Elias, Versalles es un entramado fundado sobre la coacción. El rango aristocrático según el cual los cortesanos son ordenados es mucho más complejo que la importancia concedida a un título de nobleza. Precisamente, el poder del rey dentro de la corte se ejerce desestabilizando su valor. Más allá de las consideraciones tradicionales (tipo de título, antigüedad o méritos) es el rey quien emite valor. Son célebres los ascensos meteóricos y las caídas fulminantes. El valor debe ser constantemente renovado. De aquí surge la necesidad de estar siempre cerca del rey, en la corte. La emisión de valor muchas veces parece arbitraria. Aquí también se manifiesta la majestad de un monarca que no debe explicaciones a nadie. Conviene no perder la perspectiva histórica: si la valoración que el Rey hace de un cortesano puede parecer fundada sobre lo intangible, sus consecuencias (recibir una importante pensión real, la obtención de un título, o de un cargo en la corte o en la administración) no lo son. En tanto que el rango ya no es un valor estable fijado desde una tabla de valores previa al sistema y ajena a cualquier coyuntura, el cortesano desarrolla una habilidad especial para moverse en lo imprevisto. La manipulación forma parte de su hacer. Para mantenerse y subir es necesario controlar las propias emociones y leer correctamente las ajenas. Saber sacar partido de la posición de fuerzas en la que se encuentra, medir el valor de los que lo rodean, usarlos si es necesario, y no comprometerse con quien no lo pueda ayudar. El aburrimiento causado por el deambular sin fin por los salones, por las eternas esperas al lado de una puerta, dista mucho de ser relajado. Más bien todo lo contrario. La coacción a la que está sometido viene marcada por la incertidumbre en la que vive.

La función principal de la nobleza cortesana es representar el orden real, sin que eso signifique que el rey sea el único que participa en la programación de este orden. La posición preeminente del rey, su influencia sobre el resto, no lo convierte en una pieza ajena al entramado cortesano. Unas palabras de La Bruyère ilustran a la perfección lo que tratamos de decir: “No hay nada en la corte tan despreciable y tan indigno como el aquel hombre que en nada puede contribuir a nuestra fortuna. Me sorprende que ose mostrarse.”3

La mecánica cortesana funda una nueva ética marcada por lo pragmático. Lo hace al margen del concepto de verdad, que cede el paso ante el concepto de utilidad. La apariencia se convierte en representación. El aspecto de los hombres deja de ser la superficie del ser, accidentalmente expuesta a la mirada de los demás, para convertirse en una representación, centro de todos los intereses, al margen del ser. Como señala Elias, en Versalles ser duque es parecer ser duque. Por tanto, todo duque tiene que saber cómo representar su condición. No basta con que la administración real reconozca el título, se trata de hacer fortuna en la corte. Ante un cortesano, ningún otro cortesano se pregunta: “¿éste quien es?”. Todavía menos, “¿qué ser se esconde bajo esta apariencia?”. Quizá la pregunta sea: “¿qué puede hacer o para qué me puede ser útil?”. En la corte nadie confía en nadie. La representación desplaza la verdad, y es la representación lo que el cortesano escudriña: “¿Qué significa esta representación?”. Sin que significar se refiera a una verdad escondida detrás del signo, sino a la utilidad potencial de ese signo. La ironía de La Bruyère es severa: aquel que no sea útil para nuestra carrera en la corte es despreciable, incluso indigno, es decir, desprovisto de cualquier calidad moral que lo haga merecedor de nuestro respeto. Tanto da quien sea, lo importante es para qué sirve. Las pelucas, los volantes, los lazos, el maquillaje, los tacones: el cuerpo se oculta detrás de la prótesis-representación del cortesano. Dicha prótesis-representación incluye gestos y lenguaje. En la corte, “roi” (rey) se pronuncia [Rwe] y no [Rwa].4 La representación se convierte en sentido. En ella confluyen todos los juicios. La mirada se convierte en un instrumento indispensable para interpretar el baile de significados. También para ejercer la coacción. La brutal ironía de La Bruyère concluye apelando a la vista: “como osa mostrarse”.

El análisis sociológico de Elias pone en relieve el valor instrumental de la etiqueta y el ceremonial. La representación, en tanto que no remite a nada fuera de sí misma, establece un “nuevo orden”. Decíamos que los cortesanos escenifican el orden real sin que esto implique que el rey sea el único promotor de este orden. Ejercer la representación, exhibiéndose y mirando, supera lo individual. Cada cortesano lleva en sí mismo (y contra sí mismo) la imposición de un orden. Tomando prestadas las palabras de Dovlatov en relación a los habitantes del gulag, presos o vigilantes, cada cortesano se convierte en “su propio infierno”. Todos miran, y se miran a través de los ojos del rey. El rey ejerce su coacción a través de la mirada de sus cortesanos. A través de ellos emite juicios, sin dejar de estar atrapado en la misma red específica de interdependencias. Versalles, como máquina de poder, tanto es el escenario del ceremonial como el alojamiento de sus figurantes.

En sus memorias, el Duque de Saint-Simon se muestra indignado ante la irrefrenable pérdida de privilegios identitarios que lo significan como miembro del grado más alto del estamento nobiliario, el de los duques-par. Más allá de la voluntad política del rey, un largo proceso iniciado siglos antes, con el surgir de la burguesía como nuevo sujeto histórico, parece culminar en el paso del siglo XVII al XVIII, en detrimento de una nobleza debilitada y sometida a la concentración de poder de la Corona. Concurren todo tipo de factores. En primer lugar, el inexorable y lento ascenso de la burguesía y el paulatino desplazamiento de la generación de riqueza del campo a la ciudad. Las técnicas dispuestas por la burguesía y su concepción del mundo han erosionado el espacio de poder de la nobleza, socavando su prestigio. La economía productiva y el comercio son incompatibles con el ethos no productivo del noble. También el pasado deja de ser algo importante para el burgués que se hace a sí mismo. Precisamente es en el linaje donde el aristócrata encuentra su sentido. La disminución de las rentas agrarias tampoco favorece a la nobleza terrateniente. Tampoco lo hace la tecnificación de la guerra. Allá donde las batallas se resuelven con pólvora, soldados y arcabuces, la figura del caballero al frente de sus hombres se convierte en anacrónica. La Corte de Versalles es el contexto espacial donde este proceso se precipita.

Así, según Elias, el problema que subyace en el conflicto absolutista es el enfrentamiento entre nobleza y burguesía. El rey, que de facto pertenece al estamento nobiliario (primus inter pares) extrae su poder de su aparente posición de árbitro. En realidad es él quien fomenta el litigio. Promueve a la alta burguesía. Sus ministros provienen de las altas finanzas y de la jurisprudencia. Los convierte en nobles de toga. A su vez, la burguesía financia la Corona y convierte a Francia en una nación productiva. La burguesía se enriquece con los negocios que el rey le permite hacer. A su vez, el burgués ennoblecido por el rey o convertido en ministro, se convierte en un cortesano fiel al monarca, a quien debe todo su prestigio en la Corte.

Por mecánica cortesana entendemos a todas las fluctuaciones a las que está sometido el complejo entramado de cargos domésticos al servicio del rey. Hablamos de fluctuación en relación a la estructura, porque los cargos, además de subordinarse a un ceremonial que se representa a través del movimiento (el Lever, el Gran Couvert, el recorrido de la Cámara del Rey hasta la Capilla),

forman parte de una estructura de poder que se transforma constantemente. El rey evidencia su poder nombrando y destituyendo cargos. Estas fluctuaciones de valor también condicionan el sentido transformacional de la arquitectura de Versalles.

Los cargos cortesanos reproducen a mayor escala el sistema doméstico de la casa aristocrática: el Limosnero Mayor (Grand-Aumônier), el Gran Maestre de la Casa del Rey (Grand Maître de la Maison du Roi), el cargo más importante y al que, en cierto modo, se subordinan el resto de cargos, el Gran Chambelán (Grand Chambellan), que se encarga de todo lo vinculado a la Cámara Real, especialmente en relación a la Bouche, esto es las cocinas y la intendencia, el Escudero Mayor (Gran Ecuyer), a cargo de las caballerizas reales, el Montero Mayor (Grand Veneur) que se ocupa de la caza, y una larga lista de cargos y subcargos. Al principio, muchos nobles viven como una humillación el hecho de verse convertidos en sirvientes del rey. Pero, en pocos años, el noble hará todo lo que esté en su mano para obtener un cargo en la Corte.

La importancia del cargo cortesano se hace especialmente visible en el ceremonial cortesano. Es allí donde su prestigio y sus privilegios se escenifican, ocupando determinada posición cerca del rey. Son frecuentes las discusiones entre cortesanos sobre quién tiene derecho a paso cuando se coincide en la comitiva real que va de la cámara a la capilla, o sobre a quién le toca estar situado detrás del respaldo de la silla del monarca. No debemos desdeñar tales discusiones como algo vinculado a la vanidad de los encausados. Su poder específico en la corte viene dado por el cargo que ocupan, y ese cargo, en tanto representación pura, se cotiza en función de su visibilidad.

Además de la nobleza de espada, con o sin cargo, la corte también acoge a la nobleza de toga, de extracción burguesa, dedicada por lo general al gobierno de Francia (secretarios de estado, consejeros). Las sedes del gobierno están dentro del castillo. El Salón del Consejo, por poner un ejemplo, el espacio donde los ministros despachan con el rey, está puerta con puerta con la Cámara Real. Con el tiempo, las familias de los ministros también adquirirán cargos cortesanos, como si se tratara de la vieja nobleza de espada. Forma parte del programa político del rey, encumbrar a los burgueses y erosionar el espacio político de los nobles.

Pero los cambios en la corte no se limitan a un vaivén de nombres ocupando o desocupando cargos. Aquello que realmente está en transformación constante es su estructura. En manos del rey, ésta es una de sus principales herramientas de poder: inventar cargos cuando sea necesario premiar a un favorito. Así, el Duque de La Rochefoucauld, uno de los eternos favoritos del rey, será nombrado Grand Maître de la Garde-robe, un cargo tradicionalmente vinculado a la Chambre, es decir, subordinado al Grand Chambelán, pero que pasando de Maître de la Garde-robe a Gran Maître de la Garde-robe, se ha convertido en un cargo autónomo y de parecido prestigio.

El État de la France como sucesión significativa

Aquello que mejor explica la naturaleza transformacional de la corte son los État de la France. Se trata de un documento de carácter oficial, publicado periódicamente, que registra y describe todos los cargos vinculados al estado. Citamos a Duindam:

Antes del siglo XVIII, no hay una serie fiable de registros o relaciones en ninguna de estas dos cortes [(a vienesa y la francesa); sí hay casos bien documentados, pero no una imagen de conjunto (...) Mediado el siglo XVII se comenzó a dar a la imprenta los États franceses, que incluyen relaciones de oficiales de corte y breves descripciones de su rango y tareas. Que se imprimieran no sólo sugiere secciones más claramente definidas en cortes y servicios administrativos; también permite que esas relaciones llegaran a un público más amplio, y en el curso de tal proceso pueden haber cambiado de carácter. Las revisiones de conjunto manuscritas eran instrumentos de puertas para adentro, pensados para gestionar una corte ya inabarcable de otro modo, y por lo común se dedicaban principalmente a hacer balance del presupuesto. Estos documentos llegaban a un pequeño círculo interno. Pero a lo largo del decenio de 1650 se empezó a imprimir salteados sin criterio fijo los primeros États, breves e incompletos. De 1661 a 1698 Nicolas Besongne, Clerc de Chapelle, Chapellaine y Aumônier du Roi, editó cada tres años un État más sistemático y comprensivo; a partir de 1699, cuando se hizo cargo de esta tarea su survivancier en el cargo de capellán, Louis Trabouillet, se publicaron con un intervalo de seis años. Desde 1727 la cadencia se hizo cada vez más lenta [...] Poco o nada tenían estas publicaciones de instrumento deliberado y explícito de representación regia, al modo de las descripciones de espectáculos de corte en el Mercure o la Gazette, o de los volúmenes profusamente ilustrados de Félibien; pero sí eran ya útiles, ciertamente, para transmitir la imagen de la corte a un público que se extendía más allá del recinto palaciego y aun en las fronteras del reino. Puede que esto haya fortalecido su tendencia a presentar una situación ideal. 5

Del comentario de Duindam se desprenden varios puntos de interés. En primer lugar, el État es un documento de Estado que describe un estado, es decir, la organización del Estado en una fracción de tiempo determinada. Cada État va asociado al año de su publicación: el État de la France de 1663, el de 1674, el de 1683. Eso lo convierte en un documento de vigencia limitada. La necesidad de reescribir periódicamente el État nos informa de la naturaleza fluctuante de la estructura cortesana,

demasiadas veces mal entendida y peor explicada como entidad rígida.6 Cada uno de los État fija el cambio. Como la fotografía fija de una película, congela una estructura que no cesa de moverse. La confección de estos documentos es laboriosa. El État de 1702 tiene tres volúmenes.7 El primero, de 668 páginas, describe el programa al que debe responder la arquitectura de Versalles: los cargos (Officiers i Grands Officiers) que forman parte de la Casa del Rey. El segundo volumen, de 528 páginas, describe las principales Casas (Maisons) que conforman la Corte de Francia. En primer lugar las de la familia real, los hijos y nietos y sus respectivas esposas.8 Vienen después los príncipes de sangre, descendientes de la rama Bourbon, los príncipes legitimados (hijos naturales), y los príncipes extranjeros (aristócratas dependientes del rey a los que se les reconoce un origen soberano no subordinado a la Casa de Francia). Después viene una larga lista de duques y pares de Francia, el título nobiliario de mayor prestigio. En resumen, el primer volumen describe las casas de la antigua nobleza de espada, integradas en la Corte de Francia, y ordenadas por rango en sentido descendente. El tercer volumen, con 456 páginas, está dedicado a la organización política y administrativa: el Canciller, los miembros de los Consejos del Rey, los Arzobispos y los Obispos, los Gobernadores de Provincia, los Parlamentos, las principales Cortes de Justicia, las Generalitats, las Intendencias, las Universidades, los Embajadores. Se trata de una relación de cargos políticos que en general están ocupados por sujetos de extracción burguesa: la nobleza de toga. El tercer volumen también incluye un capítulo de nueve páginas dedicado a la Academia Francesa. Los arquitectos, pintores, escultores, científicos, bailarines, músicos y literatos que dan forma a Versalles surgen del medio académico.

Así pues, sólo el État de 1702, dedica unas mil setecientas páginas a la descripción del estado. Todavía en 1702, Trabouillet, el editor-redactor, advierte al lector que hay lagunas sin definir, cargos de los que desconoce el titular. Trabouillet ruega a los aludidos que faciliten la ortografía precisa de sus nombres. Después de cuarenta años de reinado absoluto del Rey Sol, el estado no es, ni mucho menos, una entidad cerrada.9 Si todo el sistema apunta a las futuras estructuras funcionariales del siglo XIX, la regulación burocrática del estado todavía es una construcción discontinua.

Un segundo aspecto interesante en el fragmento antes citado de Duindam está vinculado a la secuencia de États. En tanto que realidad no fija, es necesario publicar periódicamente actualizaciones del Estado de Francia. Si tomamos como objeto de estudio, no un État en concreto, sino toda la secuencia de États, asistimos a la descripción en el tiempo de un ente en transformación constante. Decíamos que el primer volumen es el que mayor interés tiene para comprender el programa de usos y funciones al que debe responder el castillo. Basta comparar el orden de los capítulos de cada État a lo largo de los años para percibir la naturaleza transformacional de la estructura cortesana. Las vacilaciones tipográficas de los impresores y la irregularidad de los cuerpos de letra generan cierta confusión en el lector. También son indicadores del cambio que, como secuencia, representan. Los editores-redactores de los États, siempre parten de la versión anterior.10 Hay un ingente trabajo de copiar y pegar fragmentos ya redactados que describen situaciones que no han cambiado. También se elimina aquello que ha quedado obsoleto. Además, en tanto que el État es el producto editorial de un “autor” subjetivo, se añaden cambios que atañen al orden de lo descrito, a si cabe o no describir con detalle determinada ceremonia, o a decidir si una ceremonia se relata entera en un capítulo propio o si se fragmenta y distribuye en función de los cargos que intervienen en ella.11 En definitiva, el État es un documento a muchas manos, marcado por distintas subjetividades, que se escribe y reescribe sobre un documento previo. Un palimpsesto.

A través del État el habitante de Versalles refuerza su consciencia de vivir en una estructura inestable. Más precisamente, en una estructura estable en tanto que transformable. Hoy en día, en plena disolución de los estados funcionariales del siglo XIX, y asistiendo al desmantelamiento de la cobertura pública, a la desaparición de los empleos fijos y al asalto al poder por parte del capital global, fluctuante y especulativo, en detrimento del poder de los Estados-Nación, podemos entender mejor que hace sesenta años el medio fluctuante del cortesano. Su valor, como las acciones en la bolsa, sube y baja sin que nadie entienda exactamente por qué. La arquitectura cambiante de Versalles, además de responder al placer por lo nuevo, a conjurar el aburrimiento, mantiene una relación íntima con esta estructura cortesana siempre fluctuante.

Un último apunte: el fragmento de Duindam hace especial hincapié en el État como documento público. Si en origen se trata de un documento de uso interno, el hecho de ser publicado lo convierte en representación. Los redactores toman consciencia del lector, y adecuan, en la medida de lo posible, el registro del texto en base a una mayor claridad. La tensión entre en el desorden inherente a los cambios cortesanos y el orden de lo comprensible, entre lo que permanece invariable y lo que se modifica, dan forma a un documento público que textualmente se explica a través del État y, visual y espacialmente, a través del castillo. Tanto el État como el castillo son, también, la representación pública del rey.

El desorden temporal

Si la secuencia de États a lo largo del tiempo nos informa del carácter transformacional del programa cortesano, la secuencia de descripciones del castillo nos informa de los incesantes cambios que este asume.12 Ya la primera

descripción de Versalles marca lo que será una constante en todas las descripciones posteriores: describir desde el movimiento. La Promenade de Versailles de Madame de Scudery, publicado en 1669, describe la arquitectura a través del recorrido.13 El libro consiste en un diálogo entre la “Bella Extranjera”, Glicere y Telamon, que se desarrolla mientras los personajes pasean por Versalles. Comentan las delicias que salen a su encuentro. En tanto que descripción fundacional de Versalles, nos interesan especialmente unas palabras de Telamon: