52 minute read

Desplazar Versalles: Versalles Móvil

pormenorizada de presencias espectrales que la voracidad de Versalles ya ha eliminado. Lejos de ser una guía útil, la descripción de Félibien reproduce, en su desorden, el desorden del castillo. Una anti-guía, un laberinto espaciotemporal donde sedimentan las demoliciones y cambios a lo largo de treinta años, un registro de todo lo que ya no existe. La descripción de Félibien se convierte precisamente en aquello que exigía Telamon en la descripción de Scudéry: ser depositario de una memoria que el carácter efímero de la arquitectura no garantiza.

No obstante, la verdadera sorpresa de Descripción Sumaria de Versalles Antiguo y Nuevo llega al final. El libro incluye una addenda donde aparece una descripción complementaria de los últimos cambios habidos en el castillo mientras el libro “era llevado a imprenta”. El lector atento de 1703 entiende entonces por qué la Cámara Real que se ha descrito en el cuerpo principal del libro no se corresponde con la actual, que en 1703 ya lleva dos años construida, sino con la versión anterior, la de 1684. La lenta redacción y edición del libro de Félibien, y los vertiginosos cambios del castillo, crean desajustes entre un texto demasiado lento y una piedra demasiado rápida.19 El suplemento final trata de resolver este desfase. Es aquí donde, entre otras cosas, se describe, finalmente, la Cámara del Rey de 1701. Además de los últimos cambios, la addenda también incluye una comparación gráfica entre 1703 y 1674. Distintos dibujos (planta general y vistas varias), confrontados dos a dos, permiten comparar las diferencias entre los dos Versalles. Junto a los dibujos, un nuevo redactado enumera las novedades y también las desapariciones. Cierra así una visión de conjunto desdoblada en dos tiempos distintos. Félibien aprovecha esta enumeración y añade información complementaria, omitida en la descripción “oficial”, poniendo especial énfasis en las diferencias entre pasado y presente. Es aquí donde las intenciones de Félibien se nos muestran inequívocas: para explicar qué es Versalles en 1703 es necesario saber cómo era en 1674. El presente es incomprensible sin el pasado. La forma arquitectónica lleva en sí misma marcas de sus estadios anteriores, los rastros de su propia transformación. Es, por lo tanto, función de la guía remitir el lector al pasado y darle así las pautas necesarias para la comprensión del presente. Al incluir el vector tiempo en su descripción Félibien navega contra su propio tiempo. Proclama la actualidad del pasado desde las mismas instancias académicas que celebran el triunfo de lo moderno. En 1703 ya hace muchos años que la Querella de los Antiguos está perdida.

Advertisement

En la descripción de Félibien, es la parte dedicada al castillo donde la relación entre pasado y presente aparece como problemática. Al fin y al cabo, el redactado que describe la ciudad es nuevo y el que describe los jardines (incomprensiblemente) es íntegramente el de 1674. En lo referente a la descripción del castillo, la combinación de textos, lejos de generar un tejido continuo, se convierte en un desordenado ensamblaje de trozos. La convención del recorrido colapsa ante la intrusión del vector temporal. Si se analiza el texto de Félibien con atención, cotejándolo con la edición íntegra publicada por su padre en 1674, es fácil restituir el proceso de trabajo. En tanto que los fragmentos insertados de 1674 conservan el orden de la edición íntegra de 1674, podemos deducir que Félibien ha partido del libro de su padre. Es lo nuevo (su redactado) lo que se inserta en lo antiguo (el redactado de su padre). En el texto, como en el castillo, es el presente quien se interpone en un “pasado continuo”.

Nos preguntamos cómo sería un dibujo que tratara de representar el recorrido por un espacio desdoblado en dos tiempos a treinta años de distancia. El desplazamiento a través de salones y galerías se convierte en una pregunta sobre el origen. Como guía, el experimento de JeanFrançois Félibien es un fracaso. Lo sepa o no su autor, lo que Jean-François Félibien edita es el primer manifiesto de la arquitectura-tiempo.

1701: El rey detenido

La estructura cortesana se transforma, y así queda registrado en la secuencia de États. Del mismo modo, los cambios en el castillo generan una proliferación de descripciones que, leídas como secuencia, también registran las transformaciones de la arquitectura. Si bien el Versalles que Luis XIV deja a su muerte fija el centro simbólico de Francia, lo cierto es que él mismo encarnó, en su juventud una institución: el Rey y su Corte, que tradicionalmente había sido nómada. Sin querer caer en evocaciones forzadas, parecería que las transformaciones en Versalles asumen la inercia de una corte que durante siglos ha sido itinerante y que Luis XIV, ahora, ha fijado en Versalles. El desplazamiento de la cama en 1701 sobre el eje, en términos simbólicos al menos, puede leerse como el fin del movimiento en Versalles. El sábado 16 de julio de 1701, después de pasar unos días en Meudon, el Rey vuelve a Versalles para tomar posesión de su nueva Chambre. Es habitual que el Rey abandone el castillo cuando alguna de las obras afecta directamente a su comodidad. Por otro lado, desde que en 1682 Luis XIV fijó su residencia en Versalles y la Corte dejó de ser itinerante, solo determinadas ausencias permiten limpiar a fondo el castillo. Considerando que por Versalles circula una gran cantidad de gente, y que las obras nunca se detienen, es fácil hacerse una idea de las dificultades que los barrenderos tienen para mantener limpios los interiores del palacio. Las largas estancias del Rey y su Corte en Fontainebleau cuando llega el otoño, también permiten preparar el castillo para el invierno: forrar los interiores con tapices de terciopelo moteados de plata, restaurar los revestimientos de madera donde se han deteriorado. Es probable que los tópicos, ciertos o no, sobre un Versalles sucio, vengan sobredimensionados por dos características de la corte inéditas hasta la fecha: la superpoblación y ser sedentaria.

Tradicionalmente, el Rey y su Corte se desplazaban por el territorio en función de la guerra, la caza y el clima. El Rey era nómada, y eso explica la proliferación de castillos reales por todo el territorio. La itinerancia del Rey también era una manera de asegurar el control sobre sus dominios. Celebraciones como la entrada real escenificaban la adhesión de una ciudad a su monarca. El Rey y su Corte entraban en la ciudad atravesando un arco de triunfo, y el Presidente del Parlamento le ofrecía las llaves de la ciudad. Luis XIV no es el primer rey que trata de fijar un centro inmóvil. A principios del siglo XVI, Francisco I había intentado fijar un centro al elegir Fontainebleau como sede principal de la Corte.20 Los paralelismos con Versalles son evidentes. Lejos de París, en un entorno boscoso, ideal para la caza, partiendo de unas antiguas preexistencias (en este caso iniciadas bajo Luis VII), encargó la construcción de un castillo moderno. Fontainebleau acabó reuniendo a algunos de los artistas más reputados de Italia (Rosso, Serlio, Primaticcio, Cellini). Entre los historiadores es habitual citar la carta que el Rey envió al Parlamento de París después de la derrota de Pavía contra las tropas imperiales de Carlos V en 1525. En ella se comprometía a fijar la residencia real dentro de la Île-de-France, centro de Francia. Señalar un centro suponía asegurar la cohesión de un territorio disgregado hasta la fecha. Las relaciones de vasallaje entre soberanos estructuraba el mapa político de Francia. El dominio real era una mancha discontinua llena de agujeros.21 Las guerras que a lo largo de medio siglo asolaron Francia, interrumpieron el proceso de centralización iniciado por Francisco I. Ya en el XVII, el ministerio de Richelieu (1585-1642)22 supuso un nuevo impulso en la consolidación de un poder central en detrimento de las estructuras feudales. Richelieu dirigió su ofensiva contra la antigua nobleza de espada y también contra la herejía protestante, los hugonotes. Dos agentes de resistencia al cambio que frecuentemente se solapaban en una misma figura, la del noble de provincias, soberano en su tierra, reticente ante el creciente poder real, que encontraba en la religión una forma de hacer visible su resistencia.

Luis XIV participa, en su juventud, de una tradición ambulante que los esfuerzos de Francisco I y Richelieu no habían logrado desarraigar. Si bien antes de proclamar Versalles como residencia fija de la Corte Saint-Germainen-Laye era al castillo más frecuentado, el Rey no dejaba de moverse: Fontainebleau, Nantes, Blois, el Louvre, Vincennes, Chambord y, por supuesto, Versalles. En el caso de Luis XIV, el proceso de centralización no se produce en los mismos términos que bajo Richelieu: la ofensiva contra los privilegios de la nobleza feudal no supone una ofensiva contra lo medieval en sí. De hecho, no se trata tanto de anular los privilegios de la nobleza como de forzar la continua actualización de estos privilegios a través de la sanción real: resituar el monarca como origen del valor nobiliario. A escala territorial, ese es el sentido de Versalles. Los nobles, lejos de la tierra de la que emana su nombre y su poder, se ven obligados ahora a reactualizar su rango aproximándose al Rey, viviendo bajo su techo como sirvientes. Así, contrariamente a lo que muchas veces se ha dicho, Luis XIV, distinto a Richelieu, no sólo no entabla una lucha contra lo medieval sino que lo recupera como signo de lo francés.23 La Capilla de Versalles se explica ya en su día como revisión arquitectónica de una de las joyas del gótico nacional, la Sainte-Chapelle. Si bajo Richelieu, la Academia trata de marcar distancias respecto de Roma, reivindicando el carácter aticista de lo francés, bajo Luis XIV se reincorpora lo gótico. El clasicismo francés del siglo XVIII, con sus enormes vanos acristalados, remite a las estructuras diáfanas del gótico, constreñidas por el lenguaje cívico del orden clásico.24 Lo nuevo se formula no sólo desde lo antiguo (el lenguaje clásico), sino también desde lo medieval. Este será el rasgo distintivo con el que las Academias Reales bajo Luis XIV, van a componer un imaginario francés, apto para desbancar la centralidad romana como modelo de cultura.

La recuperación de lo medieval es una pieza fundamental si se quiere comprender el movimiento en Versalles. Se asume la tradición medieval y se actualiza en términos de representación y de aparato. Si lo racional-abstracto y los avances tecnológicos adelantan algunos conceptos de la estética de la máquina (repetición, serie, geometrización de lo natural), es lo medieval-aristocrático (el desfile, la entrada real, el mito caballeresco, la caza y la guerra) lo que anima y en cierto modo desordena el nuevo orden maquínico. En este sentido, la enfilade versallesca, en tanto que orden paratáctico opuesto al orden hipotáctico de la Roma barroca, es el lugar donde confluye el pasado medieval y el futuro industrial. La tradición medieval del desfile y de lo itinerante, con el futuro seriado del mundo de la máquina. La enfilade, sucesión de piezas no subordinadas entre sí, piezas en hilera a través de las cuales desfilan los cortesanos, tanto remite tanto a la estructura paratáctica de la Chanson de Roland25 como a la cadena de montaje de la General Motors.

Muchas veces se ha comentado el profundo sentido político que tiene la primera fiesta importante que el rey celebra en Versalles en 1664, La Fête des plaisirs de l’île-enchantée. En ella Luis XIV toma posesión del Versalles de Luis XIII en términos simbólicos. En palabras de Apostolides:

“A travers les thèmes des fêtes de Versailles de 1664 et 1668, le jeune Louis XIV est invité à parfaire son image, à endosser totalement l’aura monarchique. Il subit dans la fiction de multiples épreuves qui le changeront en souverain parfait. La noblesse aussi est conviée à passer l’épreuve du feu qui la transformera en une cour. Cette double mutation s’accomplit lors des grandes fêtes qui marquent les dix premières années du règne”. 26

La fiesta de 1664 es la entrada real de Luis XIV en Versalles. y se escenifica desde lo efímero-medieval. Fiesta al aire

libre, donde realidad y representación se confunden, en la que toma forma un nuevo orden basado en el territorio y en lo tecnológico, a través de los jardines de Le Nôtre, que apenas han empezado. Sus diseños, la geometrización de lo natural, son la cara espectacular de una reforma jurídica y administrativa que emplaza el territorio en términos productivos. Los avances cartográficos e ingenieriles, especialmente la hidráulica, son las tecnologías que van a asegurar el potencial productivo de Francia. Si fuera del castillo aseguran el abastecimiento de las manufacturas reales, en los jardines están al servicio del espectáculo: los grandes movimientos de tierra, la creación de láminas de agua con más de un kilómetro y medio, la generación de grandes chorros de agua en un entorno más bien escaso de recursos fluviales. Lo tecnológico, el capital productivo del reino, es el instrumental técnico con el que Le Nôtre “embellece” lo natural. En la fiesta esto cobra forma a través de las sorprendentes máquinas escenográficas de los Vigarani, la montaña que se desplaza, repleta de árboles repletos de músicos, el monstruo marino, los juegos pirotécnicos.

En la fiesta de 1664, el primer día de celebraciones, el 7 de Mayo, se habilita un rond en el Petit Parc. Allí se recrea el torneo medieval a través de juegos como la course de bague (carrera de anillas). Los figurantes desfilan ante el público ataviados a la griega (a pesar de que toman los nombres de los cantos de gesta). Una serie de entradas en la escena circular estructura el espectáculo. Estas entradas (otra vez el orden paratáctico medieval-industrial) remiten tanto a las entradas del Lever du Roi, ceremonia central en el Versalles de Luis XIV, como a las antiguas entradas reales de la tradición medieval. El sentido de Versalles cobra forma a través del movimiento.

Aceptar la fiesta de 1664 como acto fundacional,27 es asumir lo móvil-efímero como origen-fundamento de Versalles. En la fiesta, como años después en el castillo y en los jardines, todo está en movimiento. Todo aparece y desaparece rápidamente. Los fuegos artificiales con los que concluye la jornada del 9 de Mayo concentran por sí solos todo el sentido de lo efímero. Por un lado, la pólvora, el olor, el ruido, que remiten al campo de batalla (también lo hacen los terraplenes de los jardines). Por otro, la coreografía tecnológica de luz y sonido, que se desvanece en el aire, movimiento puro. En tanto que efímero, los fuegos artificiales elevan al infinito la conversión en espectáculo del capital productivo del reino: quemar el máximo de dinero en el menor tiempo posible, sin dejar rastro.

Así, mucho antes de que la piedra haga acto de presencia, el movimiento da forma a Versalles, a través del desfile medieval y la condición tecnológica de lo efímero. Si las primeras reformas en el Castillo responden a necesidades prácticas (redistribuir y redecorar los apartamentos dentro de la estructura heredada de Luis XIII), el programa festivo ensaya un despliegue iconográfico que resignifica el dominio real desde lo simbólico. Luis XIV, el Rey Sol, aparece como la nueva encarnación de Apolo, el Dios Solar. En la fiesta de 1664, Apolo (interpretado por Lagrange, miembro de la troupe de Molière) declara la majestad del joven Rey como depositario de la grandeza olímpica. Versalles es el lugar donde el Rey Sol va a restaurar el siglo de oro.28 La fiesta de 1664 avanza los futuros temas iconográficos que más adelante animaran salones, galerías y fuentes. Es aquí donde se funda la tradición apolínea del castillo. Apolo, el Dios Solar, cede su emblema a un joven Luis XIV, al que todos conocerán desde entonces como el Rey Sol.

Apropiarse de Versalles desde lo efímero inaugura una modo de operar que, más adelante, cuando empiecen las primeras obras importantes, acabará contagiando a la piedra. Es cierto que la pulsión de cambio constante, siempre presente en Versalles, encontrará otros motivos, especialmente de uso. Pero el substrato efímero de lo festivo, la búsqueda de novedades, el atractivo de lo sorprendente, permanecerá como un condicionante importante para la futura organización del castillo. Las palabras de Apostolides, otra vez, lo explican mucho mejor:

“Ce n’est pas l’architecture du château qui inspire les décorations de la fête, mais au contraire l’esprit des fêtes qui sera inscrit dans le palais et les jardins, de façon de faire de Versailles un sanctuaire de sémiophores aussi important qu’une cathédrale médievale. Tout devient alors rêve de pièrre; ce qui était leger et dansant, baroque pour tout dire, se pétrifie et se change en art classique.[...] Le Nôtre, Le Brun et leurs collaborateurs retraduiront en dur les constructions éphémeres des grandes cérémonies urbaines (entrée de 1660, carrousel de 1662) et des fêtes de cour : mêmes statues, mêmes devises, mêmes allegories [...] Tuby repense en plomb doré le char d’Apollon, et cet ensemble est installé en lieu et place de l’Île d’Alcine en 1672 [...]La pétrification ne se réalise pas d’un coup ; on vise à garder le plus longtemps possible le décor de bois et de toile, puis certains éléments en sont traduits en plomb doré. Mais la fragilité relative de ce matériau contraint bientôt à lui substituer la pierre et le marbre. Ainsi, l’esprit de légèreté s’appesantit en dogme ; l’éphémère prend la lordeur du plomb et la dureté de la pierre”. 29

De algún modo, la evolución del Versalles de Luis XIV, es la historia de una desaceleración. Las figuras alegóricas que en la década de los sesenta bailan en los jardines, encarnadas en el cuerpo de los cortesanos, acabarán fosilizadas como pintura o escultura en los muros y bóvedas del castillo.

De la misma manera que las fiestas rememoran el torneo medieval, reconvirtiéndolo en juego inofensivo, en los rituales de corte sedimenta el movimiento de una corte que antiguamente fue itinerante: los recorridos por el Petit Parc que el Rey fijará en sus maneras de mostrar los jardines,30 el movimiento del agua y sus enormes chorros, la

recepción de las embajadas, los itinerarios fijos vinculados a la etiqueta. Si tradicionalmente, el Rey y su Corte se desplazaban por Francia ahora circulan confinados dentro del recinto palaciego. La relación se ha invertido. El centro político ya no asegura su poder desplazándose sobre el territorio. Para el nuevo orden es mucho más efectivo que sea el territorio quien pase a través de un centro que ahora se ha detenido.

En términos administrativos, la relación centro-periferia también cambia de sentido. La figura del Gobernador Provincial, si antes era un noble vinculado a la tierra que se dirigía al Rey como representante de la provincia; ahora se traslada desde Versalles hasta la provincia en calidad de representante real. La misma nobleza, confinada en Versalles, traduce en términos espaciales la idea de un territorio que ahora discurre por el nuevo centro del Estado. Pero a Versalles no sólo acuden nobles y embajadores. También el Potager du Roi y los jardines acogen especies de todo el territorio. Al igual que los animales confinados en la Ménagerie o los materiales con los que se construye el castillo, el mármol provenzal (de Aix y de Toulon) o de los Pirineos (de Arudy, de Campan, de Serrancolin, de Cierp, de Saint-Béat, de Seix, de Estours),31 los espejos de Lezinnes, en la Borgoña, o de Montmirail, en la Champaña.32 Lo mismo cabe decir de los alimentos reales (el vino de Burdeos, las ostras de Ostende): además de ser el centro del nuevo Estado Francés, Versalles es el lugar donde toda Francia está contenida.

Así, emplazar la cama del rey sobre el eje en 1701 supone el fin de un largo proceso que precede a Versalles, proceso de detención que va desde la corte ambulante al establecimiento de un centro estático y que incluye un periodo especialmente interesante, el de un Versalles caótico, en movimiento, donde la tradición nómada mantiene su pulsión de movimiento, confinada en un recinto en transformación. Un periodo olvidado que, sin embargo, como la música en relación a la tragedia griega, supone el verdadero espíritu del cual surge el Versalles del Rey Sol, claro anticipo de las arquitecturas transformables, desmesuradas y tecnológicas, verdaderas naturalezas artificiales que, a mediados de los sesenta del siglo pasado, serán etiquetadas como megastructuras.

1 ELIAS, Norbert. La sociedad cortesana. México DF: Fondo de cultura económica, 1982. El libro se publica por primera vez en 1969, en lengua alemana.

2 “Como se demostrará, el poder del soberano concreto, aun en la época del llamado absolutismo, no fue de ninguna manera tan ilimitado ni tan absoluto como puede sugerir el término “absolutismo”. Hasta Luis XIV, el Rey Sol, al que a menudo se presenta como prototipo del soberano que lo decide todo y reina absolutamente y sin limitaciones, resulta, examinado con mayor precisión, un individuo implicado, en virtud de su posición de rey, en una red específica de interdependencias” (ELIAS, 1969, op.cit. Pág.12). 3 LA BRUYÈRE. Les Caractères. Edició d’Amsterdam de 1731. Pág. 380. 4 SOLNON, Jean-François. La Cour de France. Fayard: Paris, 1987. Pág. 380.

5 DUINDAM, Jeroen. Viena y Versalles. Las cortes de los rivales dinásticos europeos entre 1550 y 1780. Antonio Machado libros. Madrid, 2009. Pág. 79-81.

6 Un libro especialmente útil, también apasionante, para entender la evolución de la corte de Francia es: SOLNON, Jean-François. La Cour de France. Fayard: Paris, 1987. 7 TRABOUILLET, L. (éd.). L’Etat de la France, contant tous les Princes, Ducs & Pairs, & Marêchaux de France (...). Paris, Charles Osmont, 1702. Editado en línea por el Centre de recherche du château de Versailles,Versailles, 2009.

8 Monseigneur le Dauphin (el hijo del rey); Monseigneur le Duc de Bourgogne (el nieto primogénito); Madame la duchesse de Bourgogne (su esposa), Monseigneur le Duc de Berry (el nieto menor del rey); Monsieur le Duc d’Orleans (sobrino del rey); Madame la duchesse d’Orleans (su esposa). 9 TRABOUILLET, L. (éd.). L’Etat de la France, contant tous les Princes, Ducs & Pairs, & Marêchaux de France : les Evêques, les Juridictions du Roïaume ; les Gouverneurs des Provinces, les Chevaliers des Ordres du Roy, &c. (...). Paris, Charles Osmont, 1702. Editado en línea por Le Centre de recherche du château de Versailles,Versailles, 2009.

10 Sirva como muestra el siguiente fragmento: “Sire, voicy un nouvel ETAT DE LA FRANCE que j’ay dressé sur le plan des précedens. VOTRE MAJESTÉ, SIRE, en m’honorant de la charge de celuy qui a tant de fois publié cet Ouvrage, m’a fait naître le dessein de le continuer, & c’est aussi à son exemple que j’ose lui présenter” (TRABOUILLET, État de1699 . Pág. s.n).

11 Un ejemplo: Cuando Besongn edita su último état, el de 1698, los cambios que introduce no se limitan a actualizar nombres. Incluyen también un nuevo subapartado al final del tercer capítulo (Grand Chambellan) donde se describen detalladamente todas las ceremonias que tienen lugar en la Chambre du Roi.

12 Por lo que respecta a las descripciones-recorridos del antiguo régimen, destacan, por orden de publicación, los siguientes autores: 1669, Madeleine de Scudéry; 1674 , André Félibien; 1681, Morelet; 1685, anónima atribuída a André Félibien; 1701, Piagniol de la Force; 1703, Jean-François Félibien; y 1720, Monicart. 13 SCUDERY, Madeleine de. La promenade de Versailles, Paris, chez C. Barbin, 1669. Existe una edicion crítica a cargo de Allen S Weiss: SCUDERY, Madeleine de. La promenade de Versailles. Texte choisi et présenté par Allen S. Weiss. Gallimard. Paris, 1999. 14 Íbid, págs. 8 y 9 (traducción del autor) 15 PIGANIOL DE LA FORCE, Jean-Aymar, Description des châteaux et parcs de Versailles, de Trianon et et de Marly, Amsterdam, D. Mortier, 1715, 2 vol. (La primera edición es de 1701).

16 Jean-François Félibien des Avaux és arquitecte i Historiographe des Bâtiments du roi. También es tesorero de la Académie des inscriptions et belles lettres. En 1718, después de la muerte de Luis XIV, es nombrado secretario de la Académie royale d’Architecture. 17 André Félibien, Historiographe des Bâtiments du roi, padre de JeanFrançois Félibien, es un reputado académico vinculado a las edificaciones reales. Es autor de varias descripciones de Versalles. 18 “Quelques uns de ces essais ont déja été rendus publics par feu Mr. Félibien. Ils seront distinguez ici en marge à côté des lignes par des doubles virgules ou guillemets; & ces lettres A.F. marqueront son nom à la fin de chacun des autres ouvrages qu’il n’a laissez qu’en manuscrit, & qu’on a jugé à propos de mettre aussi dans ce volume” (FELIBIEN DES AVAUX, JeanFrançois, Description sommaire de Versailles Ancienne et Nouvelle, Paris, A. Chrétien, 1703. Pág. s/n; segunda página del Avertissement).

19 Es significativo: Así como las descripciones de Versalles publicadas durante el Antiguo régimen se estructuran desde el movimiento espacial; las descripciones “modernas”, de Nolhac en adelante, se estructuran desde el movimiento temporal, es decir, la historia del castillo y los jardines. Apuntamos algunos autores interesantes: Pierre de Nolhac, Pierre Verlet, Jacques Levron, Ian Thompson, William R Newton. 20 El proceso de redacción, edición e impresión del libro de Jean-François Félibien es largo. Obtiene el privilegio real el 21 de marzo de 1697 y se publica en 1703 (el 10 de marzo obtiene la aprobación de Tallemant). Eso significa, como mínimo, una gestación de seis años. 21 Francisco I (1594-1547). Rey de Francia desde 1515. El primer documento sobre trabajos de la corona en Fontainebleau es un proyecto escrito, La Dévise de 1528. La primera fase puede darse por terminada alrededor de 1540.

22 Entender que la Francia que François I empieza a gobernar no es un territorio cohesionado, además de la tradición feudal, pasa por entender la estructura territorial resultante de la guerra de los cien años contra los ingleses.

23 Richelieu nace en 1585. Es nombrado primer ministro en 1624, bajo Luis XIII, que delega en el cardenal el gobierno de la nación. Muere en 1642, cuando el hijo del rey, el futuro Luis XIV, tiene cuatro años. 24 Sobre la contraposición gótico-clásico en la Francia del XVI. Ver: ZERNER, Henri. L’art de la renaissance en France, l’invention du classicisme. Ed. Flammarion. Paris 2002.

25 AUERBACH, Erich. Mimesis. Fondo de cultura económica: México DF, 1996. Pág. 95-120.

26 APOSTOLIDES, Jean-Marie. Le roi-machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV. Paris: Les editions de minuit, 1981. Pág. 93. 27 NOLHAC, Pierre de. La création de Versailles. Paris:Louis Conard, Libraire-éditeur, 1925. Capítol III, Versailles Séjour de fêtes. Pàgs.63-102). Y también CORNETTE, Joël. Versailles, le Palais du roi Louis XIV. Paris : Éd. Sélection du Reader’s Digest, 1999. Pág. 51). 28 BENSERADE, Isaac de, i MOLIÈRE. Les Plaisirs de l’isle enchantée, [...] et autres festes galantes et magnifiques, faites par le Roy à Versailles, le VII. may M.DC.LXIV et continuées plusieurs autres jours. De l’imprimerie Royale, Paris, 1673.

29 APOSTOLIDES, Jean-Marie. Le roi-machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV. Paris: Les editions de minuit, 1981. Pág. 112-113. 30 LOUIS XIV. Mémoires de Louis XIV suivis de Manière de visiter les jardins de Versailles (Présentés par Joel Cornette). Tallandier éd. Paris, 2007. Pág.102.

31 TESTARD-VAILLANT, Philippe. “Du calcaire aux marbres: des approvisionnements hors normes”. Les Cahiers de Science & Vie; nº 74, abril, 2003.

32 HAMON, Maurice. “Les plus belles glaces pour des reflets royaux”. Les Cahiers de Science & Vie; nº 74, abril, 2003.

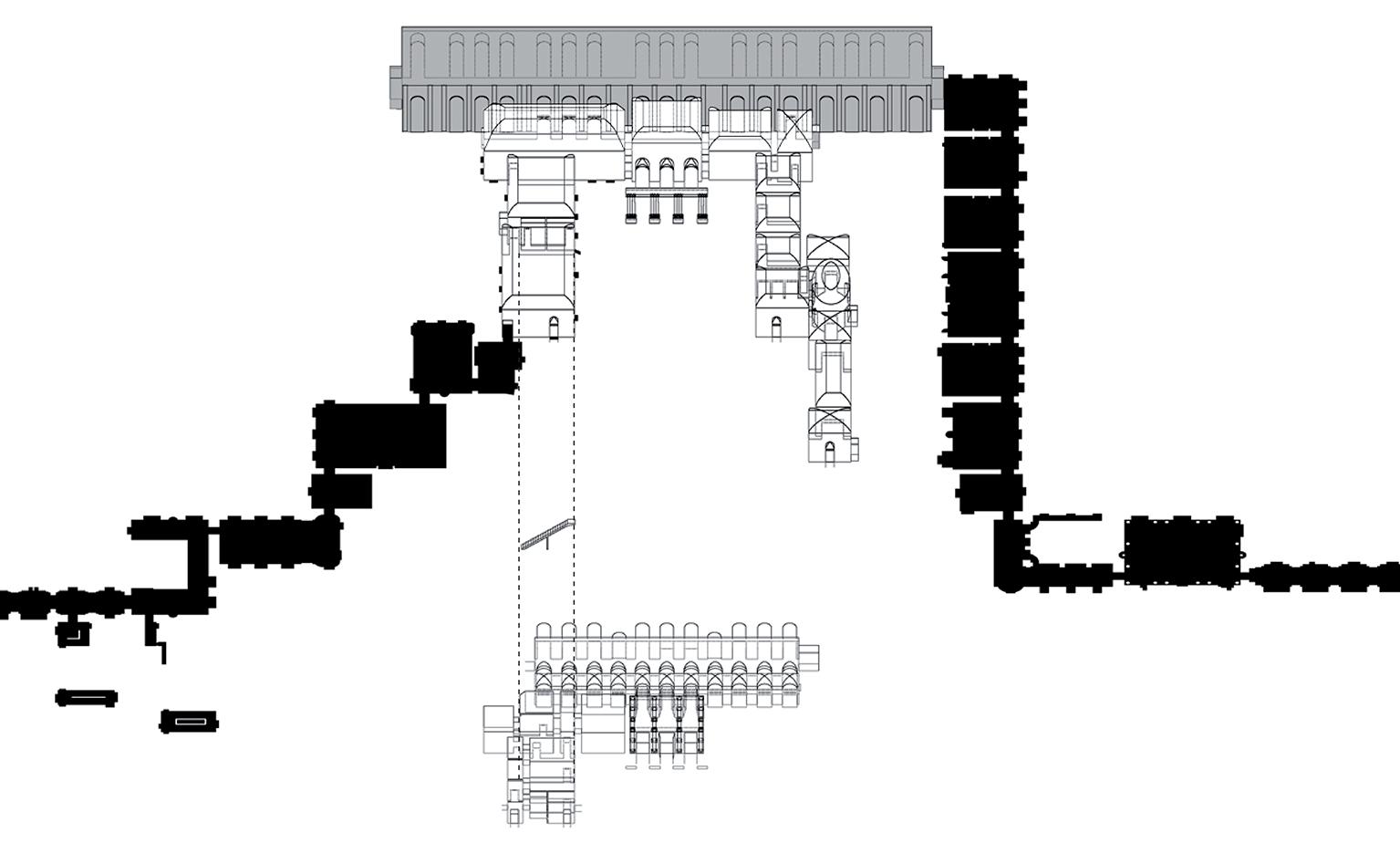

Los elementos que construyen el eje solar. De abajo a arriba: el Gran Canal, el tapiz verde y la Avenida Real, Explanada y Fuente de Latona, Parterre de Agua, Castillo, Patio de Mármol, Patio del Castillo, Ante-patio, Plaza de Armas, y las tres Avenidas en tridente (Saint-Cloud, Paris, Sceaux). Dibujo del autor.

El eje solar. Fotografía del autor.

Desplazar Versalles

Sobre el Eje

El Castillo como umbral

El eje este-oeste une jardines y ciudad. Desde 1701 cruza el castillo, justo por debajo de la Cama del Rey. Perfora al castillo y lo convierte en un umbral. El gran eje solar, además de ordenar el trazado de calles y avenidas, además de ordenar el territorio, convierte en visible el orden temporal. Por el este sale el sol, por el oeste se pone. El Rey Sol ha tomado su nombre, y sobre el eje solar se emplazan las piezas más significativas. La relación entre jardín y ciudad es, sin embargo, compleja. Si el eje une un mundo con otro, esto es posible, precisamente, porque lo ideal-jardín y lo real-ciudad permanecen como entidades ajenas. Ante una planta general del conjunto, el instrumental geométrico con el que se trazan calles y avenidas, lo dota de unidad. Sin embargo, si consideramos el emplazamiento del castillo en sección (en lo alto de una colina, interpuesto entre ciudad y jardín), es fácil percibir dos mundos indiferentes entre sí. Solamente las vistas idealizadas a vuelo de pájaro, frecuentes en la época, ven al mismo tiempo una cosa y la otra. La disposición general del castillo, perpendicular al eje, actúa como separador entre dos realidades autónomas. Precisamente por ello, es necesario convertirse en umbral. Versalles, antes que una unidad tripartita (castillo, ciudad, jardines), es la yuxtaposición de dos entidades (ciudad, jardines) separadas por un artefacto que actúa como puerta: el castillo. La pregunta puede parecer simple: ¿Una puerta, incluso sola en el vacío, en tanto que reconoce el paso de un lugar a otro, no es antes un separador que un conector? El tratamiento distintivo de las dos únicas fachadas del castillo (la que da a los jardines y la que da a la ciudad) confirma la diferencia entre los dos lados. La fachada que da a los jardines (orientada al Noroeste) se erige como modelo del nuevo clasicismo francés: piedra, grandes ventanales, empleo de los órdenes clásicos y, paradójicamente, cornisa “a la italiana”). Se trata de formular lo nuevo. La fachada que mira a la ciudad (orientada al Sureste) establece vínculos con la tradición local: muros de ladrillo, cadenas de piedra en las esquinas, huecos más pequeños y cubiertas a la francesa. Asegura los vínculos con el pasado.

El tráfico de la ciudad

En la Corte no sólo viven los cortesanos a la caza de una pensión real, un cargo o algún privilegio. El castillo también aloja el Gobierno del Estado. En la Casa del Rey conviven los simples espectadores con los altos cargos cortesanos, los Secretarios de Estado con los literatos, los soldados con los sirvientes, y los clérigos: cardenales, arzobispos, sacerdotes, padres misioneros. También, una ingente cantidad de obreros que trabajan noche y día en el castillo y en los jardines. Para todos ellos, la ciudad funciona como una prolongación del castillo. Al mismo tiempo, los interiores del castillo se contaminan de la lógica urbana. Literalmente, se trata de un espacio público. Las galerías que conducen a los apartamentos actúan como calles elevadas. La Gran Galería, como una plaza mayor. Dentro del castillo, como en los jardines, el Rey se expone ante sus súbditos. A medida que el castillo crezca, la ciudad adquirirá más importancia. Se convertirá en una gran antesala donde caben las residencias privadas y las dependencias del castillo. Como nuevo centro del poder, Versalles es también el lugar de las oportunidades, un gran centro de negocios, polo de atracción irresistible para toda suerte de negociantes. El enclaustramiento de la antigua nobleza de espada es simultáneo al ascenso de la alta burguesía financiera e industrial. Desde los setenta, Colbert ha fomentado la creación de grandes compañías estatales. Todo aquel que quiera obtener una concesión o un cargo lucrativo tiene que venir a Versalles. La compra y venta de cargos, conseguir concesiones, cobrar comisiones, genera todo tipo de movimientos. Frecuentemente el favor real está en venta. Algunos cortesanos se ganan un sobresueldo gracias a su proximidad al Rey. Por una cantidad

convenida, le aseguran al interesado que él será uno de los elegidos por el Rey en su próxima salida a Marly. También la asignación de alojamientos en el castillo supone un ejercicio de poder sustentado sobre irregularidades: obtener un buen apartamento cuando el linaje no lo justifica, no deja de poner en deuda al cortesano con el intendente del castillo. Muchos de estos negocios “menores” están relacionados con el transporte de gente de París a Versalles. También esto nos informa del creciente flujo de visitantes y buscavidas entre ambas. Desde 1657, cuando Versalles apenas es nada, M. de Givry dispone del privilegio real para alquilar carrozas, calesas y carros públicos en París y alrededores (Versalles incluido). A mediados de los sesenta, empezarán a salirle competidores.1 Aparecen todo tipo de transportes, también dentro del castillo: Chaises à Porteurs, Chaises à Roues. Mme de Beauvais, Femme de Chambre de Anna de Austria y antigua nodriza del Rey, obtiene el privilegio de alquilar carrozas y calesas. El negocio también incluye hacerse cargo del transporte de los cortesanos cuando estos forman parte de la comitiva real. Visitar la Casa del Rey, se convierte en una actividad que se anticipa al Grand Tour del siglo XVIII y a las visitas temáticas del siglo XX. El gran flujo de extranjeros provenientes de cualquier rincón de Europa crece con los años. Por supuesto, embajadores y hombres de negocios, pero también burgueses ricos o jóvenes gentilhombres de todas partes de Europa. El testimonio de Nemeitz es esclarecedor:

“Le chemin entre Paris et Versailles m’a jamais été vide pendant le gouvernement passé [Lluís XIV]; pour moi, j’ai trouvé toujours du monde sur ce chemin là, soit en quelque voiture [...] et cela tant de jour que de nuit, puisqu’on peut entrer quand on veut [...] Si on n’avoit pas son propre équipage, on se mit avec trois autres, dans une carrosse à quatre chevaux, qui êtoient prêts à tout moment pour lesquels on paia trois livres par tête [...] Le coche de Versailles n’est point pour des personnes de qualité. Il est ordinairement rempli de quinze jusqu’à vingt personnes assises pêle-mêle”. 2

La enorme cantidad de gente alojada en el castillo también implica una importante actividad suntuaria y doméstica que afecta directamente a la ciudad. Los nobles, para mantener su rango, están obligados a mantener un alto nivel de gasto. Eso, en el caso de los más ricos, incluye la posesión de un Hôtel Particulière en la ciudad. Un espacio donde dejar los perros para la caza, los caballos, los carruajes, los criados. Entran y salen del castillo sastres, peluqueros, zapateros, ebanistas, relojeros, joyeros, tapiceros, peleteros, cocineros, pasteleros, pintores, escultores. Una industria del lujo crece en torno a Versalles. Una parte importante del trasiego entre ciudad y castillo se relaciona con la alimentación del Rey y la de sus cortesanos: carnes, verduras, confituras, vino, frutas. También la de los proveedores del apotecario del Rey, los herbolarios, y la de los cirujanos y los médicos que le aplican sangrías. Los patios del ala sur, auténticos intercambiadores entre ajetreo urbano y ajetreo palaciego, son el centro neurálgico-metabólico de la máquina Versalles. Vinculado con las cocinas (pero no sólo con ellas), pasan por aquí los recursos energéticos. Un flujo mucho más aparatoso que el de la electricidad y el del gas: leña para las chimeneas, carbón para los hornos, cera para las palmatorias, velas o candelabros. Todo necesita grandes reservas de espacio. Cabría añadir el tráfico del servicio. Las legiones de valets y garçons, criadas y costureras, nodrizas, institutrices, y preceptores. Los altos cortesanos, se alojen en el castillo o en la ciudad, viven rodeados de sus domésticos. Cada gran nombre congrega a su alrededor una pequeña corte, que queda integrada en la gran Corte del Rey. La relación de la Casa del Rey con el resto de casas que acoge es una estructura fractal que se reproduce hasta el infinito. Queda el tráfico de guardias y soldados. Los que están en quartier3 disponen de un alojamiento en el castillo. Otros, pueden alojarse en algún albergue en la ciudad o, en el caso de los más afortunados, en el Hôtel Particulièr de su familia. Muchos van y vienen de París. Para la gran mayoría, ahí está el Hôtel des Gardes du Roi, un alojamiento común emplazado en la avenida de Sceaux, justo delante de los jardines del Hôtel de Conti. 4 Y no podemos dejar de mencionar el tráfico vinculado a las distracciones. El ir y venir y el alojamiento de los que participan en los frecuentes espectáculos que el Rey ofrece a sus cortesanos: tramoyistas, carpinteros, pintores de decorados. Por otro lado, el ir y venir de cortesanos en busca de un desahogo a la coacción de la etiqueta, o de los trabajadores y soldados en busca de distracción después de una jornada agotadora: las tabernas, los cabarets, los burdeles. Las escapadas al barrio del Parc-au-Cerfs forman parte del anecdotario que nos han legado los memorialistas de Versalles. El tráfico entre castillo y ciudad y entre la ciudad y París es constante. Confluyen la actividad doméstica, la del gobierno, la de los negocios, la del espectáculo y la de la intendencia. Más allá de las dos verjas que protegen el recinto regio, las necesidades del castillo se expanden a través de las calles de la ciudad, y el ajetreo urbano contamina el interior del castillo. La desmesura en Versalles admite una lectura simbólica, pero esto no evita que la desmesura sea, sobre todo, la respuesta taxativa de la arquitectura ante unas solicitudes extraordinarias.

Fundación de la ciudad

El Rey firma el acta fundacional de la ciudad en 1671 (la Charte Constitutive de la Ville de Versailles). Trasplantar personas es más difícil que trasplantar árboles: la construcción de la ciudad será mucho más lenta que la de los jardines. El acta firmada en Dunkerke trata de acelerar este proceso, ofreciendo todo tipo de facilidades a los nobles que decidan construir un hotel en Versalles.5 Las ordenanzas municipales garantizan la uniformidad del conjunto. El aspecto de los nuevos edificios queda subordinado a la magnificencia del castillo. En las tres grandes avenidas que organizan la ciudad se establece una edificabilidad máxima de planta baja más mansarda.

También se especifica qué materiales pueden usarse: fachadas de ladrillo con cadenas de piedra y cubiertas de pizarra (como las fachadas del castillo que da a la ciudad). Los grandes de Francia subordinan el aspecto de sus residencias al aspecto que la Casa del Rey ofrece a la ciudad. Esto no es nuevo. En el París de Henri IV, las ordenanzas también garantizaban la uniformidad de los acabados. El aspecto de cada casa debía supeditarse al conjunto. La Place Royale de París, hoy Place des Vosges, aparece como un referente inevitable. Una serie de edificios exactamente iguales rodea un vacío. Sólo sobresale el Pabellón del Rey y el de la Reina. Si la Place des Vosges se cierra sobre sí misma, y el edificio del Rey, a pesar de ser más alto y actuar como edificio-puente, participa en este cerrarse, en Versalles, el Pabellón Real se ha convertido en una enorme masa fuera del conjunto. Las principales residencias nobiliarias ya no se cierran sobre sí mismas ni definen un recinto. Se ordenan como espectadores en una platea contemplando admiradas la Casa del Rey. Si en la Place des Vosges el centro geométrico cae dentro del espacio delimitado por las residencias, en Versalles, el centro geométrico es excéntrico. El trazado triangular sobre el que se disponen las residencias particulares, el tridente de avenidas que confluye en la plaza de armas, tiene su vértice en el Avant-cour del castillo, fuera del espacio cívico.

Triángulo central

Muchos atribuyen el plan urbanístico a André Le Nôtre. Ciertamente, el repertorio geométrico tiene mucho que ver con el de los jardines. Todos los planos oficiales que se publican en su día coinciden en la definición de los trazados: el tridente formado por las tres avenidas se superpone a las calles en malla. Otra cosa es conocer con exactitud la densidad edificada cuando muere Luis XIV. La mayoría de planos de la época sólo definen lo edificado cuando se trata de dependencias reales (Scotin, c.1700, Naudin, 1715, Baillieul, 1724). Otros que sí dibujan los edificado (Delagrive 1746, Mondhare 1763), posteriores a la muerte del Rey, no coinciden entre ellos. El eje este-oeste centra la posición del tridente formado por las tres avenidas principales: la Avenida de Sceaux (sur); la Avenida de París (sobre el eje solar); y la Avenida de Saint Cloud (norte). Las dos avenidas exteriores, Sceaux y Saint Cloud, forman un triángulo equilátero con la Rue de Traverse (una calle perpendicular a la Avenida de París que pasa entre el Hôtel de la Chenil y la Colina de Montbauron).6 Uno de los vértices de este triángulo cae en el centro del Avant-cour del castillo. El triángulo divide la ciudad en tres zonas e interrumpe la malla. Para aclararnos: el sector sur, desde la Avenida de Sceaux hacia fuera, el sector central, delimitado por el triángulo que forman la Avenida de Sceaux y la Avenida Saint-Cloud, y el sector norte, de la Avenida Saint-Cloud hacia fuera (Estanque de Clagny). En el sector sur, la colocación del Potager du Roi genera dos barrios claramente diferenciados. Por un lado, el Vieux Versailles, entre la Rue Satory y el Castillo. Al otro lado de la calle, hacia el este, el barrio del Parc-au-cerfs. Un nombre como Vieux Versalles no debería confundirnos. No se trata de un barrio más antiguo que el resto. Versalles es una ciudad enteramente nueva, parcialmente construida sobre la vieja aldea, derribada a medida que creció el Castillo. En una vista pintada por Patel en 1668, aún se puede ver, asomando por detrás de los nuevos edificios, la Iglesia de Saint-Julien. En 1673 ya no quedará nada. El viejo Versalles es el trozo del nuevo Versalles construido sobre las ruinas de la antigua aldea.

Lo nuevo y lo viejo

Pero en Versalles, la relación con el pasado es siempre ambivalente. El palimpsesto no se limita a nombrar lo nuevo con el nombre de lo viejo. Si se observa con atención, entre el orden geométrico de lo nuevo, sobreviven reservas del pasado. Así, el extraño trazado (al menos, en relación al plan general) de la pequeña Rue de Saint Françoise, sólo se explica como residuo de la antigua aldea ya demolida. Pervive el trazado de la antigua calle principal que conectaba el camino a Trappes con el que, a través de Sèvres, se dirigía a París. Decíamos que al otro lado del triángulo está el sector norte. Este barrio, llamado Ville Neuf, limita por el exterior con el Étange de Clagny (durante los primeros años, de aquí salía el agua para alimentar las fuentes de los jardines). El estanque acabará desapareciendo a mediados del siglo XVIII. Si miramos un fotoplano actual, el antiguo contorno del estanque todavía es perceptible: ha condicionado la alineación de los nuevos edificios. Se trata de otro rastro que hoy se mantiene elípticamente presente. En el barrio de Ville Neuf, además de alguna dependencia importante como las Caballerizas de la Reina, se encuentran las residencias aristocráticas más importantes. Alineadas sobre la Rue des Reservoirs (la calle donde da la fachada del al ala norte del Castillo)7 están los hoteles de los Orleans, de los Ecqueville, de los Bouillon, y de los Condé, nombres, en su gran mayoría, vinculados a importantes cargos cortesanos. Por sector central, decíamos, nos referimos a lo que queda dentro del triángulo limitado por las Avenidas de Sceaux y Saint Cloud. Queda dividido en dos partes prácticamente iguales por la Avenida de París, dispuesta sobre el eje solar. Aquí se emplazan las principales dependencias del castillo: las dos Écuries, Caballerizas Reales, el Hôtel del Gran Maître de la Maison du Roi, el Hôtel de Limoges (alojamiento de los obreros) y el Hôtel du Chenil, es decir, hotel de la perrera, ya que aquí se aloja el Grand Veneur y los perros para las cacerías reales.

Aparentemente, el sector central interrumpe el paso de las calles transversales. La malla urbana se detiene cuando por el Sur llega a la Avenida de Sceaux, y por el Norte a la Avenida Saint-Cloud. Aparentemente. Con otra geometría, se produce una situación similar a la del Central Park en Nueva York: una pieza singular, suma de varias manzanas, generada por la propia malla, interrumpe la malla. En Versalles, sin embargo, la geometría triangular del sector

central, introduce un orden distinto al de la malla. El tridente, antes de ser generado por la malla, se superpone a ésta. Pero si prolongamos hasta el eje solar las calles que por ambos lados quedan cortadas respectivamente por la Avenida de Sceaux (sur) y por la Avenida Saint-Cloud (norte), observamos como los ejes no se corresponden. A diferencia de lo que ocurre en Central Park, las calles no quedan interrumpidas por la gran pieza central, en tanto que no están trazadas sobre el mismo eje. En otras palabras, la aparente malla no es tal. O si se quiere, la malla del sector sur es distinta de la del sector norte. En cada lado, la posición de las calles se ha adaptado a condiciones distintas. Situaciones como la de la Rue Sant François han marcado distintas posiciones para las calles transversales. El orden cartesiano sólo lo es en apariencia. Precisamente, el sector central, el eje solar que divide la ciudad en tres sectores, antes que ordenar la estructura, asume su desorden. Antes que ser una pieza que rigidiza el conjunto, es la pieza que permite su flexibilidad. Es en el triángulo central donde se resuelven los desajustes generados por preexistencias que ya no percibimos, y que, sin embargo, han comprometido la regularidad de la malla. Así, si el eje solar, sobre el plano, confiere un sentido unitario a la dualidad ciudad-jardín, en lo que respecta a la ciudad, actúa como separador. Es precisamente la presencia de este sector central lo que permite la no correspondencia entre las calles de un lado (Satory, Honoré, Royal, Saint Mederie y Des Mauvais Garçons) y del otro (De l’Abrevoir o Des Reservoirs, Des bons enfants, Dauphin, Du Plessis).

Lado jardines: Transformación y axialidad

El trazado geométrico de los jardines no debería confundirnos. También aquí las preexistencias y el medio han jugado un papel determinante. La planta del Petit Parc es incomprensible si no se consideran, por un lado, los primeros diseños de Jacques de Menours y Boyceau para Luis XIII, y por el otro, los condicionantes topográficos e hidrométricos. Los planos generales del dominio real no alcanzan a explicar la complejidad del conjunto. La topografía y la gran escala convierten la aparente claridad del plan en una experiencia plagada de discontinuidades. En el parque distinguimos claramente dos sectores: El Petit Parc y el Grand Parc. El Petit Parc es lo que normalmente se conoce como los jardines de André Le Nôtre: una red de calles y paseos (allées) define unos recintos (Bosquets). Si bien desde el exterior aparecen como macizos vegetales, en su interior de vacían para acoger alguna proeza hidráulica. Otra vez las preexistencias, también la topografía y el agua, fuerzan soluciones distintas en cada uno de los lados del eje. El Petit Parc tiene un perímetro trapezoidal. En todo caso, a su paso por los jardines, el eje oeste marca el emplazamiento del Parterre de Agua, la Explanada y la Fuente de Latona, el tapiz verde en la Avenida Real, el Estanque de Apolo y el Gran Canal. Se trata de un eje materializado desde el vacío, ejecutado en términos acuáticos, y decorado según una iconografía apolínea.8 Si prescindimos de los anteojos modernos, es fácil percibir toda suerte de irregularidades. Comentamos algunas. Los brazos de la gran cruz del Gran Canal, no sólo no son simétricos: tampoco se cortan a noventa grados. Otra vez, la irregularidad aparece como la marca de una preexistencia (drenar todas las aguas del Petit Parc) y como la marca de un desplazamiento. Así como para el turista actual, el Gran Canal es un límite infranqueable, en la época se trata de un importante eje de comunicación navegable. El brazo transversal une dos piezas importantes. Al sur, la Ménagérie. Al norte, el Grand Trianon (cabe recordar que Trianon es un topónimo que antecede la construcción del palacio).9 A veces, como en el castillo, las modificaciones son un puro renombrar lo que ya existía. El Estanque de Apolo ya existía en los jardines de Luis XIII. Se llamaba Grand Rond d’Eau. En 1662 le pusieron cisnes y pasó a llamarse la Pièce d’Eau des Cygnes. En 1668 Duby recibió el encargo de dar forma al grupo escultórico que hoy vemos, diseñado por Le Brun. Cuando en 1671 se instaló el conjunto el estanque pasó a llamarse Bassin d’Apollon. Tampoco la Fuente de Latona es una pieza original. Le Brun diseñó una primera versión, ejecutada en 1668: una superficie de agua elíptica, puntuada por esculturas de los Marsy. En 1687 (con Le Brun todavía vivo), todo el conjunto fue demolido para construir en su lugar un segundo diseño de HardouinMansart. Algo similar pasó con el Parterre de Agua. Al inicio, en tiempos de Luis XIII, el emplazamiento estaba ocupado por una brodérie diseñada por Jack de Menours. En 1663, se amplió y fue convertida en una extensa superficie de césped. Entre 1672 y 1674, se ejecutó un proyecto de Le Brun, un gran estanque con una compleja geometría lobular, de curvas y contracurvas. La Grande Commande de 1674 incluía la incorporación de veinticuatro esculturas para el Parterre de Agua. El encargo, excesivo, retrasó la llegada de las esculturas. Cuando llegaron, la avalancha fue tal que nadie supo cómo organizarlas para mantener la coherencia iconográfica de los jardines. Se repartieron como mejor se pudo. Su sentido quedaba reducido a formar parte de la colección real. En lo que respecta al Parterre d’Eau, fue demolido en 1683 para construir una segunda versión de Hardouin-Mansart, que consistía en dos estanques rectangulares simétricos respecto al eje. Más allá del supuesto paso del barroco romano al clasicismo francés, lo más interesante del Parterre de Agua no está a la vista. En el subsuelo, debajo de los estanques, un enorme depósito sirve a las fuentes del parque. El eje solar se cruza delante del castillo con un segundo eje, no menos importante en relación al Petit Parc: el eje norte-sur. Sus extremos también están marcados por el agua: al sur, el Lago de los Suizos. En el extremo norte, el Estanque de Neptuno. El Estanque de los Suizos queda encajado en una subida del terreno. Desde aquí percibimos Versalles como el valle. Es por este lado que llega el principal suministro de agua para las fuentes. El eje norte-sur corta con el eje solar en los parterres de agua. Muchas de las piezas que lo componen también han pasado por todo tipo de cambios y reemplazos. Así como el eje solar, del Gran Canal al

castillo, es una recta ascendente, el eje norte-sur describe una sección convexa. El Parterre de Agua, en su centro, ocupa la cota más alta. Así, desde delante del castillo, es posible percibir la inflexión en sección del eje norte-sur (a un lado Suizos, al otro, Neptuno) pero no la inflexión del eje solar, que se produce dentro del castillo. Para percibirla es necesario estar adentro.

La malla como posibilidad de cambio

Además de los dos grandes ejes que estructuran el parque, existen todo tipo de ejes secundarios, normalmente visuales, que combinados con la topografía generan relaciones insospechadas. Uno de los puntos de vista preferidos por el Rey es el que desde la Explanada de Latona abre cuatro vistas simultáneas: la Fuente de Saturno, la de Flora, la de Ceres, la de Baco (invierno, primavera, verano, otoño). Si el eje solar explica el ciclo diario, aquí se reproduce el ciclo anual.10 Más allá de los grandes ejes y las largas visuales, el interior de los Bosquets aparece como un interior, hermético desde el exterior. Claros en el bosque, salones al aire libre, las maravillas que contienen sólo son visibles una vez se está adentro, nunca desde fuera. Además de los árboles, unos muros vegetales, en ocasiones doblados para favorecer la aparición de pasos en sombra durante el verano, acentúan el carácter opaco del Bosquet. Episodios aislados, autónomos entre sí en términos visuales, la experiencia unitaria del conjunto acaba escindida entre la experiencia visual de las grandes avenidas y la multiplicidad de sorpresas interiores y ocultas: una serie de zócalos vegetales, sólidos e uniformes desde el exterior, pero distintos en su interior. Estos interiores vegetales incluyen la variación dentro de la repetición; contenedores de maravillas hidráulicas y escultóricas, también botánicas: interiores al aire libre, recintos a cielo abierto, independientes unos de otros, confieren el principal valor escondido de los jardines. Las grandes avenidas ofrecen espectáculos sublimes con sus largas visuales, pero no participan de lo múltiple de las maravillas contenidas dentro. Hay algo aquí de la idea del Globo Cautivo de Rem Koolhaas, donde es precisamente la repetición infinita del zócalo, garantía de orden, lo que permite la multiplicidad de las variaciones. Si en Manhattan la variación se coloca sobre el zócalo, en Versalles se coloca dentro. El zócalo vegetal aparece como masa opaca que contiene lo múltiple. Suele contraponerse el jardín inglés al jardín francés en tanto que el primero recupera un suspense narrativo que en Versalles había sido abolido. Esto no es exactamente así. Versalles incluye la sorpresa. También lo pintoresco, aunque en su día nadie lo nombre así. Aquello que realmente distingue a los dos modelos es el modo en que se articula lo inesperado. En el jardín inglés lo inesperado queda integrado en el recorrido. Forma parte de un todo orgánico. En Versalles, contrariamente, el mecanismo se asemeja más al del gabinete de curiosidades. Para acceder a lo maravilloso es necesario ir abriendo cajas, entrando en ellas. Al igual que ocurre con la estructura paratáctica de la enfilade, el recorrido queda segmentado en episodios estancos. Es necesario salir del recorrido y entrar en el Bosquet. Se trata de un orden mecánico. Cada sorpresa es un suceso autónomo. Forma parte de lo inesperado el que pueda ser reemplazada por una atracción nueva, sin que el conjunto se resienta. En Versalles la experiencia se escinde también en su forma de anunciar lo infinito. En las grandes avenidas, tapiz verde y gran canal por ejemplo, la amenaza de lo interminable viene provocada por una larga visual de la que no se percibe el fin. Dentro de los Bosquets en cambio, el infinito se dirige hacia el interior. Suma inacabable de unidades opacas desde el exterior, pero múltiples en su interior en tanto divisibles hasta el infinito en los elementos que contienen, los detalles que las conforman, los dibujos que el agua traza en el aire, la acumulación de los significados. Constantemente, quien recorre los jardines entra y sale de los Bosquets; experimentando el brutal salto de escala entre un exterior ordenado con perspectivas sin fin y unos interiores inabarcables por su infinidad de detalles.

Plano de ejes

Otro punto de interés lo encontramos en la compleja relación entre los ejes de las avenidas y los ejes interiores de los Bosquets. Dentro de los Bosquets, los caminos suelen resolverse al margen de la malla que los incluye. Sin embargo, ocasionalmente establecen continuidades que cruzan la avenida que los separa. Los caminos interiores generan conexiones en paralelo a las avenidas en red. Al inicio de este capítulo, hemos citado las fuentes de las cuatro estaciones. Para verlas desde la explanada de Latona, a dos de ellas al menos, atravesamos con la mirada un Bosquet en diagonal. La autonomía entre piezas generada por la estructura en malla, incluso asumiendo la presencia del eje solar, termina por generar un sistema isótropo, con jerarquías matizadas, abierto al usuario en tanto no existe un único recorrido sino múltiples circuitos posibles. Al igual que ocurrirá en los ensanches decimonónicos o en las ciudades coloniales, se trata de un orden que, en su rigidez, encuentra su flexibilidad. Precisamente, la estructura en malla, mecánica adición de episodios estancos, juega con el vector tiempo a su favor: su construcción puede ser progresiva sin comprometer el conjunto. Del mismo modo, una pieza puede reemplazar a otra sin que eso altere el orden exterior. En tanto que admite cambio, el sistema en malla acaba siendo mucho más dinámico (literalmente transformable) que el trazado pintoresco a la inglesa, donde nada puede ser cambiado sin destruir el efecto general. Así, el orden mecánico de Versalles, en apariencia consecuente con la racionalidad visual inaugurada por el Renacimiento, acaba llevando al colapso la estética del humanismo, para anunciar el infinito de lo maquínico-seriado. La idea de belleza albertiana (donde nada cabe quitar ni añadir) queda abolida ante la posibilidad de cambio constante. Soporte estructural del movimiento, la malla admite la transformación de sus componentes y también la multiplicidad de circuitos. El orden mecánico de la malla, militar sin duda alguna, deja, paradójicamente, muchas más puertas abiertas al usuario,

libre de recorrerlo como quiera. No es casual que el Rey publique guías, señalando los itinerarios más adecuados para recorrer los jardines.11 Más allá de la pulsión autoritaria, se tiene consciencia de la posibilidad infinita de recorridos y del carácter abierto de la estructura. De ahí la necesidad de tutelar el paseo de los visitantes.

El agua: núcleo del jardín y presencia elíptica en la ciudad

Explicar con rigor la complejidad técnica que permite el espectáculo de las fuentes supondría un libro aparte. La ingeniería hidráulica avanza más en veinte años que en quince siglos. Versalles es un emplazamiento pantanoso. A diferencia de otros jardines como el de Vaux-le-Vicomte, atravesado por un río, Versalles no dispone de suficientes recursos hidrológicos a la hora de generar los altos chorros que el Rey ansía. Conseguirlo supone canalizar agua desde muy lejos. Existen proyectos desmesurados que acabarán abandonados a media ejecución que todavía hoy se mantienen en pie como ruina. Es el caso del gran Acueducto de Maintenon, que debía cubrir más de cien kilómetros. Otros, todavía más demenciales, como desviar el cauce del Sena, ni siquiera llegaron a iniciarse. Todo este delirio tecnológico, aparentemente invisible, se convierte en espectáculo a través de las proezas hidráulicas del Petit Parc. Sin embargo, la verdadera transformación se produce bajo tierra. Es en el subsuelo donde lo natural se pervierte. Antes que en las copas de los árboles que la topiaria convierte en cúbicas, es en la complicada red de cañerías que alimenta las fuentes donde el artificio se convierte en soporte de lo natural. Tanto por encima como por debajo, el agua es el elemento nuclear de los jardines. Cabría añadir al frenético ir y venir de calles y galerías, comentado en el capítulo anterior, el incesante flujo de agua recorriendo el subsuelo en todas direcciones. Desde la ciudad, decíamos, no se ven los jardines. No es del todo cierto. Los jardines toman cuerpo a través de los depósitos que alimentan sus fuentes, colocados en su mayoría en la ciudad. Estos enormes depósitos (reservoirs) quedan integrados en una estructura viaria que se ve condicionada por su presencia. Es el caso de los depósitos emplazados en la Butte de Montbauron, una colina a la que le han segado la cabeza para alojar una gran masa de agua a una altura que asegure una presión de caudal suficiente. Otros, también muy visibles, están al lado del Champs des Faineans. Cortan el paso a la Avenida de Sceaux, que finalmente no va a ninguna parte. Si en los jardines, el agua es una presencia nuclear, situada sobre los ejes, sea en forma de fuente, estanque o canal, en la ciudad, los depósitos, presencia elíptica del jardín, se desplazan hacia la periferia (Montbauron, Fainenants, Clagny). Si en los jardines el agua es lo confinado, en la ciudad es lo que confina e interrumpe.

1 Para ampliar el negocio se asociará con los hermanos Francini (diseñadores de fuentes) y con Mlle de Sautour (DA VINHA, Mathieu. Le Versailles de Louis XIV. Perrin, Paris, 2009. Pág. 260). 2 Séjour de Paris, c’est à dire Instructions fidèles pour les voyageurs de condition [...] durant leur séjour à Paris, comme aussi une description suffisante de la Cour de Francen [...] par le Sr. J.C. Nemeitz conseiller de S.A.S. Msgrs le prince de Waldeck à Leide, chez Jean Van Abcoude. 1re éd. 1718, 2e éd. s.d. en allemand, 3e éd. (la citada) 1720. Pág. 486-508. Citado en SABATIER, Gérard. Versailles ou la figure du roi. Ed.Albin Michel, Paris, 1999. Pág. 437.

3 Normalmente los cargos en la corte, especialmente los militares, se miden en trimestres (quartier). Estar de servicio significa estar “en trimestre”. 4 De hecho, hay muchos tipos de compañías. Los guardias de la puerta, los suizos, los de corps, el Grand Prévôt (la policía). Y también claro, los soldados del ejercito regular, usados para lo que sea cuando no los reclama el campo de batalla. Louvois, ministro de la guerra primero, y después superintendente de edificacions reales, los acabará empleando en la construcción de Versalles, cuando ya no queden obreros vivos. 5 “Sa Majesté, ayant en recommandation le bourg de Versailles, souhaitait de le rendre plus florissant et fréquenté qu’il se pourra, a résolu de faire don des places à toutes personnes qui voudront bâtir”. (fragmento del acta, citada en: SOLNON, 2003, opc it. Pág. 79) 6 De hecho, en muchos planos aparece como rue de Montbauron (Nicolas de Fer, 1705). Si bien en algunos planos la calle aparece entera, uniendo Sceaux con Saint-Cloud; en otros aparece a medias. Actualmente sólo existe el tramo entre la avenida Paris y la de Saint-Cloud, llamada rue de Montbauron.

7 En su día también llamada rue de l’Abrevoir (Ver el plano de Delagrive, 1746)

8 Probablemente uno de los textos definitivos al respecto sea el que forma parte del libro de Gerard Sabatier (SABATIER 1999 op.cit).

9 La Ménagerie (ya no existe) fue uno de los edificios más antiguos de Versalles. Michel Foucault se refiere a ella como el primer experimento panóptico. Se construyó entre 1662 y 1663. El Grand Trianon se construyó dos veces. El primero, el Trianon de porcelana, obra de Le Vau, en 1670. Se derribó en 1687 para construir la segunda versión, de Hardouin-Mansart. 10 Los planos publicados durante el Antiguo Régimen (Scotin, Delagrive, etc.) discrepan sobre la colocación de las fuentes. Es significativo de la complejidad simbólica que, al inicio, se da a cada pieza. En el lado norte de los jardines, dedicados a lo “frío” deberían ir Saturno (invierno) y Baco (otoño); y en lado sur, dedicado al sol, Flora (primavera) y Ceres (verano). Sin embargo, ocurre todo lo contrario. 11 LOUIS XIV. Mémoires de Louis XIV suivis de Manière de visiter les jardins de Versailles (Présentés par Joel Cornette). Tallandier éd. Paris, 2007.

Arriba: Cruce de recorridos. La Chambre du Roi se convierte en la pieza-pivote donde los dos principales recorridos se cruzan. En planta baja el desplazamiento simbólico este-oeste (como el sol) y el adentrarse de la ciudad a los jardines que convierte el Castillo en puerta. En el primer piso, el desplazamiento real norte-sur y la calle interior elevada, desde la que se accede a los apartamentos y a los salones. Dibujo del autor. Abajo:Disolución y amontonamiento. La extraña convivencia entre lo público y lo privado, Apartamento del Rey y Galería de los Espejos, entre los servidos (Apartamento del Rey) y los sirvientes (la Garde-robe, justo debajo, con acceso a través de una escalera escondida dentro del muro). Dibujo del autor.