6 minute read

Endokarditis

Thomas F. Lüscher, Ronny R. Büchel and Urs Eriksson

Die Endokarditis ist eine meist durch Bakterien verursachte Entzündung der Herzklappen, die zu Klappeninsuffizienz und seltener zu einer Klappenstenose führen kann und mit einem hohen Risiko einer Embolisation in den kleinen Kreislauf (TrikuspidalklappenEndokarditis) oder den grossen Kreislauf (bei Mitral und/oder Aortenklappenendokarditis) assoziert ist. Septische Embolien können zu abszedierenden Pneumonien, Hirnabszessen, Hirnschlag oder Infarkten und Abszessen in peripheren Organen führen.

Advertisement

Unbehandelt ist die Prognose infaust.

Diagnostik

Die Komplexität der Erkrankung erfordert ein interdiziplinäres Behandlungsteam (EndokarditisHeartTeam; siehe ESC Guidelines Eur. Heart J. 2015;36:3075–3123).

Die klinische Präsentation der Endokarditis kann sehr verschieden sein. Bei manche Patienten dominieren meist initial unspezifische Allgemeinsymptome und subfebrile Temperaturen, typisch sind aber intermittierendes hohes Fieber, oft mit Schüttelfrost in mehr als 90% der Patienten. Nicht selten stehen die Symptome der embolischen Komplikationen (Hirninfarkte, Abszesse, NierenMilz und andere Infarkte) im Vordergrund.

Blutkulturen (mindestens 3)

Identifikation mit Massenspektrometrie

Antibiotikaresistenz und Agarkultur Agarkultur

Mikrobiologische Identifikation

Massenspektrometrie oder Routineidentifikation Blutkulturnegative IE

Coxiella burnetii Bartonella henselea Bartonella Quintana Legionella Pneumophila Brucella spp Mycoplasma spp Aspergillus spp

Abbildung 1: Algorhythmus bie Verdacht auf infektiöse Endokarditis (IE) zur Diagnostik der Erreger (nach ESC Guidelines Eur. Heart J. 2015; 36: 3075–3123).

Serologien

Blut PCR Spezifische PCR

Mikrobiologische Empfindlichkeitstestung Mikrobiologische Empfindlichkeitstestung

Antinukleäre Antikörper Antiphospholipid Antikörper AntiPork Antikörper

Diagnostisch entscheidend sind der Nachweis typischer Endokarditisassozierter Keime in den Blutkulturen (Abb. 1) und die Darstellung von Vegetationen bzw entzündlicher Veränderungen am Ansatz oder auf den Herzklappen in den bildgebenden Verfahren. Enzündungsparameter wie Creaktives Protein, Blutsenkungsreaktion, Leukozyten oder Procalcitonin sind typischerweise deutlich erhöht.

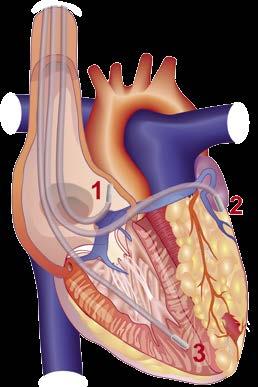

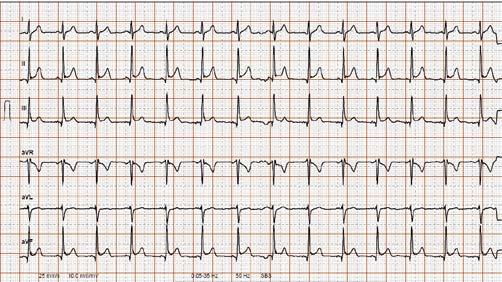

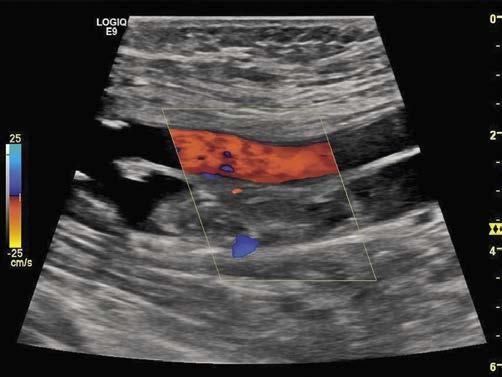

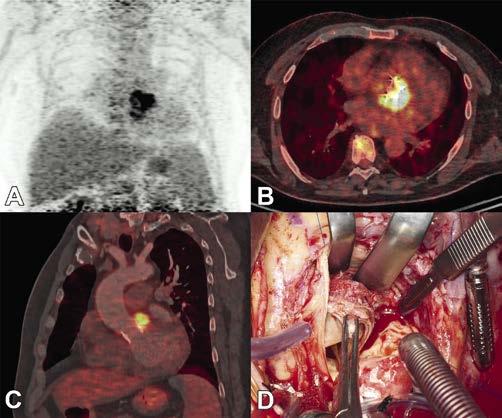

Die Bildgebung in der Echokardiographie bestätigt häufig die Diagnose mit Nachweis von meist mobilen Vegetationen (Abb. 2 und 3). In der Positronenemissionstomographie (PET) mit 18FFluorodeoxyglukose (18FFDG) lässt sich die Entzündung der Klappen weiter nachweisen (Abb. 4). Die Echokardiographischen Befunde umfassen (1) Vegetationen, (2) Abszesshöhlen mit paravalvulären Regurgitationen; (3) Pseudoaneurysmen; (4) Perforationen; (5) Fisteln und (5) Dehiszenzen künstlicher Herzklappen mit Mobilität des Klappenrings.

Abbildung 2: Mitralklappenendokarditis mit grosser Vegetation, die im Herzzyklus vom linken Vorhof (LA; rechts) in der Systole, in der Diastole dagegen in den linken Ventrikel (LV; links) geschleudert wird.

Klinischer Verdacht auf IE

TTE

Klappenprothese Intracardiales Device Nichtdiagnostisch im TTE Positives TTE Negatives TTE

Hoch Niedrig

Anhaltendes Verdacht auf IE

TOE Stop

Falls das initiale TOE negativ ist, aber ein hoher Verdacht für IE besteht, erneutes TTE und/oder TOE innerhalb 5–7 Tagen

Abbildung 3: Einsatz der Echokardiographie bei Verdacht auf infektiöse Endokarditis (IE). TOE = Transoesophageale Echokardiographie; TTE = Transthorakale

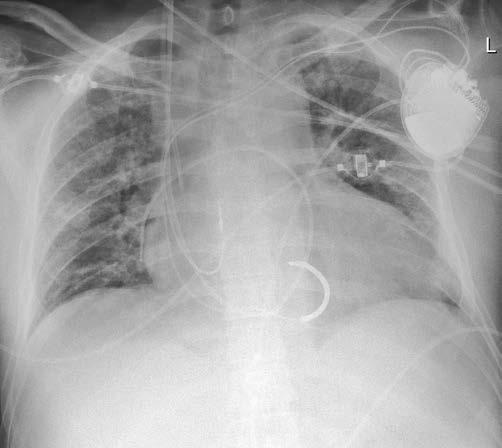

Neben der Echokardiogrpahie hat die Positronenemissionstomographie (PET) mit gleichzeitiger ComputerTomographie (CT) die Diagnostik verbessert. Dabei wird als Tracer 18FFluorodeoxyglukose verwendet, das sich in den aktivierten weissen Blutzellen und im entzündeten Gewebe aufgrund des erhöhten Metabolismus anreichert (Abb. 4).

Abbildung 4: 63-jähriger Patient mit Status nach minimal invasivem biologischem Aortenklappenersatz, Fieberschüben bis 42oC. Echokardiographisch schliesslich Verdacht auf möglichen paravalvulären Abszess. Das 18F-FDG PET/CT ergab in der Maximum Intensity Projection (MIP) eine deutliche fokale metabolischer Aktivität in der Aortenwurzel (A), welche sich in den mit der CT fusionierten Serien lokalisieren lässt (B und C). Chirurgische Bestätigung eines grossen posterioren Wandabszesses am Folgetag (D).

Patienten mit Endokarditis sollten durch ein interdisziplinäres Team von Infektiologen, Mikrobiologen, Kardiologen, Nuklearmedizinern und Radiologen, sowie Herzchirurgen betreut werden. Die bakterielle Endokarditis muss zwingend resistenzgerecht antibiotisch behandelt werden, immer intravenös und über eine Zeitperiode von 4–6 Wochen (siehe ESC Guidelines Eur. Heart J. 2015;36:3075–3123). Bei hämodynamischer Instabilität aufgrund einer Klappeninsuffizienz oder bei mobilen und grösseren (>1 cm) Vegetationen (Abb. 2) muss ein frühzeitiges operatives Eingreifen in Betracht gezogen werden. Das Ansprechen auf die antibiotische Therapie sollte durch wiederholte Bestimmung der Entzündungswerte, durch regelmässige Einschätzung des klinischen Status, echokardiographisch, sowie – je nach Keim und Schwere – nach Abschluss der Antibiotikatherapie und einem therapiefreien Intervall durch Verlaufsblutkulturen überprüft werden.

Für die Wahl der antibiotischen Therapie ist komplex und richtet sich nach den nachgewiesenen Keimen, deren Resistenz, dem Ansprechen des Patienten auf die Therapie und der Verfügbarkeit der Antibiotika (siehe ESC Guidelines Eur. Heart J. 2015;36:3075–3123).

Indikationen für eine Endokarditis Prophylaxe

Die Endokarditis befällt insbesonders Risikopatienten. Aufgrund der Schwere der Erkrankung ist bei diesen eine Prophylaxe angezeigt. Eine Indikation zu einer Endokarditis Antibiotika Prophylaxe besteht bei folgenden Patienten mit erhöhtem EndokarditisRisiko (siehe ESCGuideline: Eur. Heart J. 2015;36:3075–3123): 7 Klappenersatz (mechanische oder biologische Klappenprothesen, sowie Homografts) 7 Patienten mit durchgemachter Endokarditis 7 Patienten mit/nach Klappenrekonstruktionen • bei Verwendung von Fremdmaterial für 6 Monate nach

Intervention • bei paravalvurärem Leck

7 Patienten mit angeborenen Vitien • unkorrigierte zyanotische Vitien mit palliativem aortopulmonalen Shunt oder Conduit • korrigierte Vitien mit implantiertem Fremdmaterial während den ersten 6 Monaten (unabhängig ob perkutaner oder chirurgischer Eingriff) • korrigierte Vitien mit Residualdefekten an oder nahe bei prothetischen Patches oder Prothesen (Verhinderung der Endothelialisierung) • Ventrikelseptumdefekt und persistierender Ductus arteriosus (Bemerkung: nicht nach den ESC Guidelines) 7 Patienten nach Herztransplantation 7 Patienten mit ventrikulären Assist Devices (LVAD, ExCOR) 7 Patient mit interventionellem Verschluss von PFO, ASD, LAA für 6 Monate nach Intervention

Vorbeugende antibiotische Therapie

A) Bei Eingriffen an Zähnen und Kiefer

7 Eine gute Mundhygiene ist der wichtigste Faktor, um eine bakterielle Endokarditis zu verhindern. 7 Empfohlen bei Manipulation des gingivalen Sulkus oder der periapikalen Region der Zähne oder bei der Perforation der oralen

Schleimhaut.

Beispiele: Extraktionen, Intraligamentäre Anästhesie, paradontale Therapie, Zahnsteinentfernung, Manipulation am gingivalen

Sulcus (auch bei Platzierung kieferorthopädischer Bänder), Biopsien

B) Bei Eingriffen am Respirationstrakt (ORL)

7 Tonsillektomie oder Adrenektomie 7 Inzision der Mukosa oder Biopsieentnahme

C) Bei Eingriffen am Gastrointestinaltrakt

7 bei Operationen oder endoskopischen Eingriffen nur bei vorliegender Infektion (Antibiotikum mit Aktivität gegen Enterokokken; C1) 7 bei elektiv chirurgischen Eingriffen (Cholezystektomie, Sigmaresektion, Appendektomie u.a.; C2)

D) Bei Eingriffen am Urogenitaltrakt und gynäkologische Interventionen

7 nur bei vorliegender Infektion mit Antibiotikum gegen Enterokokken

E) Bei Eingriffen an Haut und Diverses (z.B. Abszess)

Antibiotika

* bei Penicillin-Allergie vom Spättyp ** bei Penicillin-Allergie vom Soforttyp

Ad A und B

7 Peroral 60 Minuten vor Intervention (Einzeldosis)

Amoxicillin 2 g p. o.

* Cefuroxim-Axetil 1 g p.o. ** Clindamycin 600 mg p.o. 7 Parenteral 3060 Minuten vor Intervention (Einzeldosis)

Amoxicillin 2 g i. v.

* Cefazolin 1 g i.v oder Ceftriaxon 2 g i.v** Clindamycin 600 mg i.v. oder Vancomycin 1 g i.v

Bemerkung: Bei Drainagen von Abszessen oder eines Pleuraempyems antibiotische Therapie mit Wirksamkeit gegen die wahrscheinlichsten Erreger (Streptokokken der ViridansGruppe, Staphylococcus aureus) erhalten (siehe unter C und D).

Ad C1

7 Parenteral erste Dosis 3060 Minuten vor Intervention, dann evtl. weitere Therapie je nach Infektion Amoxicilin/Clavulansäure 2.2 g i.v. oder Piperacillin/Tazobactam 4.5 g i.v.

* Cefazolin 1 g i.v. oder Ceftriaxon 2 g i.v. oder ** Vancomycin 1 g i.v. in Kombination mit einem Antibiotikum gegen gramnegative Keime (z.B. Aminoglykosid oder Ciprofloxacin) und Anaerobier (z.B. Metronidazol)

Ad C2

7 Parenteral 3060 Minuten vor Operation (Einzeldosis)

Amoxicilin/Clavulansäure 2.2 g i.v.

* Cefazolin 1 g i.v. oder Ceftriaxon 2 g i.v. oder ** Vancomycin 1 g i.v. in Kombination mit einem Antibiotikum gegen gramnegative Keime (z.B. Aminoglykosid oder Ciprofloxacin) und Anaerobier (z.B. Metronidazol)

Ad D

7 Parenteral erste Dosis 3060 Minuten vor Intervention, dann evtl. weitere Therapie je nach Infektion

Amoxicilin/Clavulansäure 2.2 g i.v. oder

Piperacillin/Tazobactam 4.5 g i.v.

* Cefazolin 1 g i.v. oder Ceftriaxon 2 g i.v. oder ** Vancomycin 1 g i.v. ev. in Kombination mit einem Antibiotikum gegen gramnegative Keime (z.B. Aminoglykosid oder Ciprofloxacin) und bei gynäkologischen Eingriffen zusätzlich gegen Anaerobier (z.B. Metronidazol)

Ad E

7 Erste Dosis vor Interventionen zur Prophylaxe, dann evtl. weitere Therapie gemäss Infektion 7 Orale erste Dosis 60 Minuten vor Intervention

Amoxicilin/Clavulansäure 2.2 g i.v

* Cefuroxim-Axetil 1 g p.o. ** Clindamycin 600 mg p.o. 7 Oder: Parenteral erste Dosis 3060 Minuten vor Intervention

Amoxicilin/Clavulansäure 2.2 g i.v.

* Cefazolin 1 g i.v. ** Clindamycin 600 mg i.v. ** Vancomycin 1 g i

Alle angegeben Antibiotikadosierung beziehen sich auf eine normale Nieren und Leberfunktion, müssen aber im Rahmen der Prophylaxe NICHT angepasst werden.

Alle Angaben ohne Gewähr