ZOOM ACTU

ÉDITO Horizons…

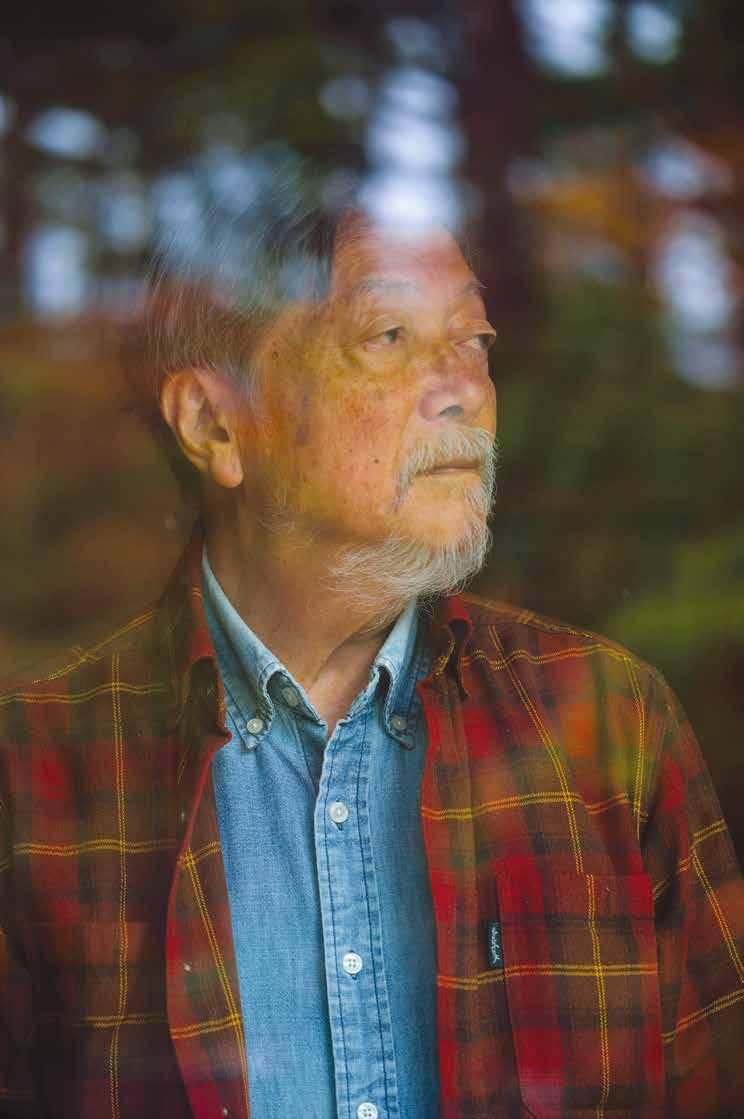

Juste avant l'été, nous avons lancé une opération de financement participatif à laquelle vous avez été très nombreux à participer. La somme récoltée nous permettra de nous soulager dans notre quête de nouveaux annonceurs indispensables pour la pérennité de notre travail et notre indépendance. Illustration de notre désir de maintenir un haut niveau de qualité, l'entretien que nous a accordé l'écrivain Ikezawa Natsuki dans lequel il évoque sa vision du Japon à l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Comme Takahashi Gen'ichirô et Uchida Tôru, nous lui avons demandé ses réflexions sur son pays afin qu'il nous ouvre aussi quelques horizons…

La rédaction courrier@zoomjapon.info

5,5

milliards de dollars. Tel est le montant que le Japon s'est engagé à octroyer à l'Afrique pour promouvoir le développement durable et aider à réduire le fardeau croissant de sa dette. L'annonce a été faite lors de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), principal lien entre le Japon et l'Afrique (voir Zoom Japon n°76, décembre 2017).

L E REGARD D’ERIC RECHSTEINER

Kurashiki, préfecture d'Okayama

Kurashiki, dans la préfecture d'Okayama, accueille des milliers de touristes qui apprécient de se promener le long du canal à l'atmosphère rétro. Mais la petite cité connaît le même drame que d'autres villes de l'archipel : la désertification de ses rues commerçantes. Les fameuses "shôtengai", deviennent des "shattâgai", c'est-à-dire des quartiers où tous les rideaux sont tombés, de l'anglais "shutter". Dans la rue commerçante Asahi, à 7 minutes seulement de la gare de Kurashiki, seule la poissonnerie Sakai a survécu, mais pour combien de temps encore ?

COMMERCE On ne plaisante pas avec l'hygiène

La chaîne de supérettes Ministop a suspendu la vente de boulettes de riz, ou onigiri, et d'autres produits traiteur dans 1 600 magasins après avoir découvert que des employés avaient falsifié les dates de péremption. Ces irrégularités ont été signalées dans 23 magasins à travers le pays, notamment dans de grandes villes comme Tôkyô, Kyôto et Ôsaka.

ÉCONOMIE Le prix du riz flambe toujours

Les prix du riz au Japon ont bondi de 90,7 % en juillet par rapport à l'année précédente, mais le rythme de la hausse s'est ralenti par rapport aux mois précédents. Face à cette inflation sur la céréale, le gouvernement a décidé de réviser la politique mise en œuvre depuis des décennies visant à inciter les agriculteurs à se détourner de cette culture au profit d'autres produits.

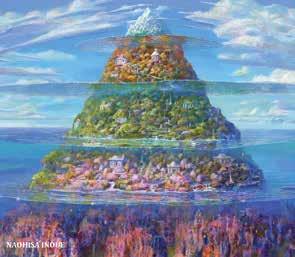

Univers fantastique japonais et cellulos d’anime

Du rêve au réel, l’imaginaire japonais s’invite à Paris ! Peintures originales et celluloïds authentiques — dont plusieurs issus des studios Ghibli — seront exposés et proposés à la vente à Espace Culturel Bertin Poirée, en partenariat avec la galerie ART SPACE.

Les planches originales de mangas ne sont plus de simples objets de collection : le Japon les reconnaît aujourd’hui comme un véritable patrimoine culturel, et les images tirées du manga et de l’animation s’imposent peu à peu dans le monde de l’art.

À l’avant-garde de ce mouvement, la galerie ART SPACE, installée au cœur de Tokyô, joue un rôle clé dans la reconnaissance artistique de ces œuvres. Active depuis 1982, la galerie a redonné vie aux créations de maîtres tels qu’Osamu TEZUKA ou Leiji MATSUMOTO, tout en réunissant une impressionnante collection de celluloïds authentiques ayant servi à la production d’anime. Elle soutient également des artistes dont l’univers pictural, empreint de fantastique, fait écho à l’imaginaire de l’animation japonaise.

C’est cette collection précieuse que Bertin Poirée, espace parisien dédié à la culture japonaise, dévoilera lors d’un événement exceptionnel de trois semaines. Une série d'expositions-ventes à ne pas manquer, aussi bien pour les passionnés d’anime que pour les amateurs d’art.

Exposition de peintures par Naohisa INOUE et Takako HÔEI

Du mardi 7 au samedi 11 octobre 2025

Vernissage : lundi 6 octobre 2025 , 17h30-20h

Deux artistes aux univers singuliers : Naohisa INOUE , 77 ans, a collaboré avec MIYAZAKI sur les décors du film Si tu tends l’oreille (1995). Créateur du monde d’Iblard, il fascine par ses paysages oniriques, entre villes imaginaires et lumières éthérées. À ses côtés, Takako HÔEI, son élève, dévoile un univers peuplé de créatures imaginaires en relief, fruit d’une sensibilité enrichie par un long séjour à Paris.

Expo-vente de 100 chefs-d'œuvre de celluloïds et dessins originaux d'anime japonais

Du mardi 14 au samedi 25 octobre 2025

Vernissage : lundi 13 octobre 2025 , 17h30-20h

Œuvres exposées : Princesse Mononoké et les principaux films du Studio Ghibli, One Piece, Dragon Ball, Pokémon, Sailor Moon, Détective Conan, Slam Dunk, Naruto et autres classiques de l’animation japonaise.

Lieu

Espace Culturel Bertin Poirée 8-12, rue Bertin Poirée, 75001 Paris (Métro : Chatelet)

Tél : 01 44 76 06 06

http://www.tenri-paris.com

Entrée libre

Accès aux expositions : Lundi-vendredi 12h-19h

Samedi 12h-18h30

(les 11 et 25 samedis jusqu'à 16h)

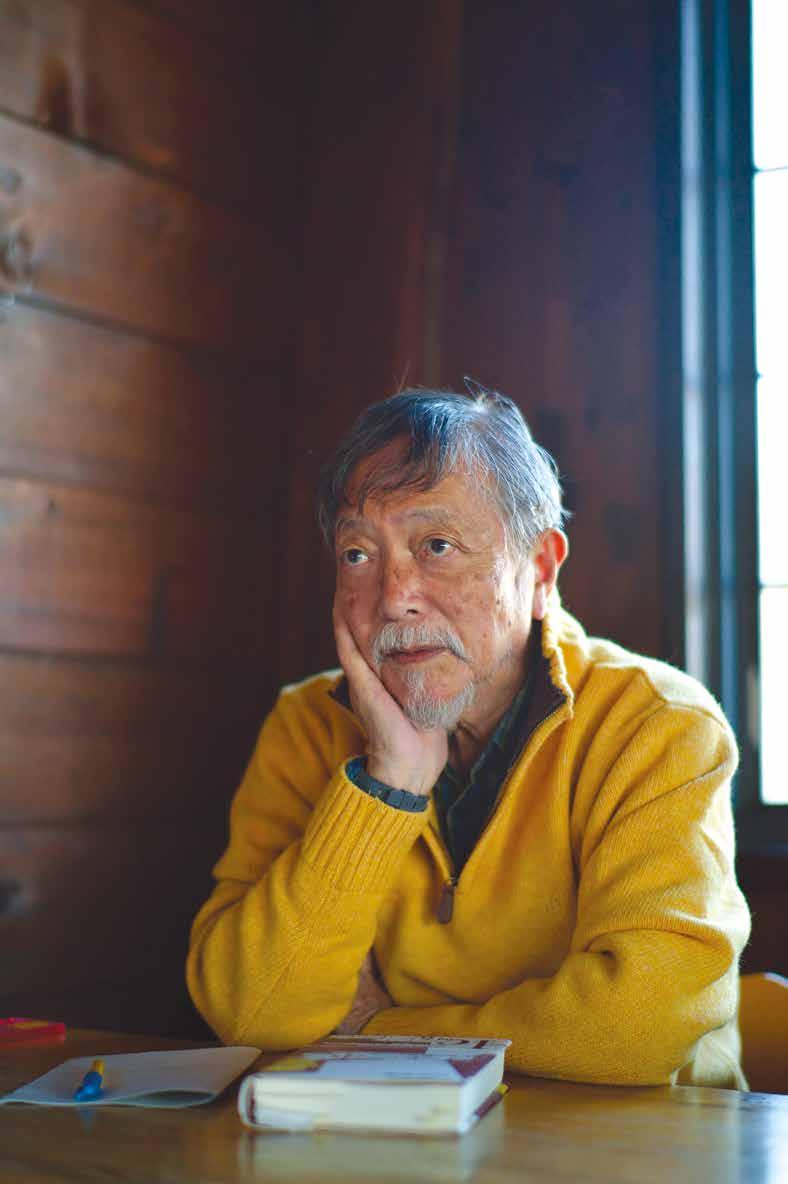

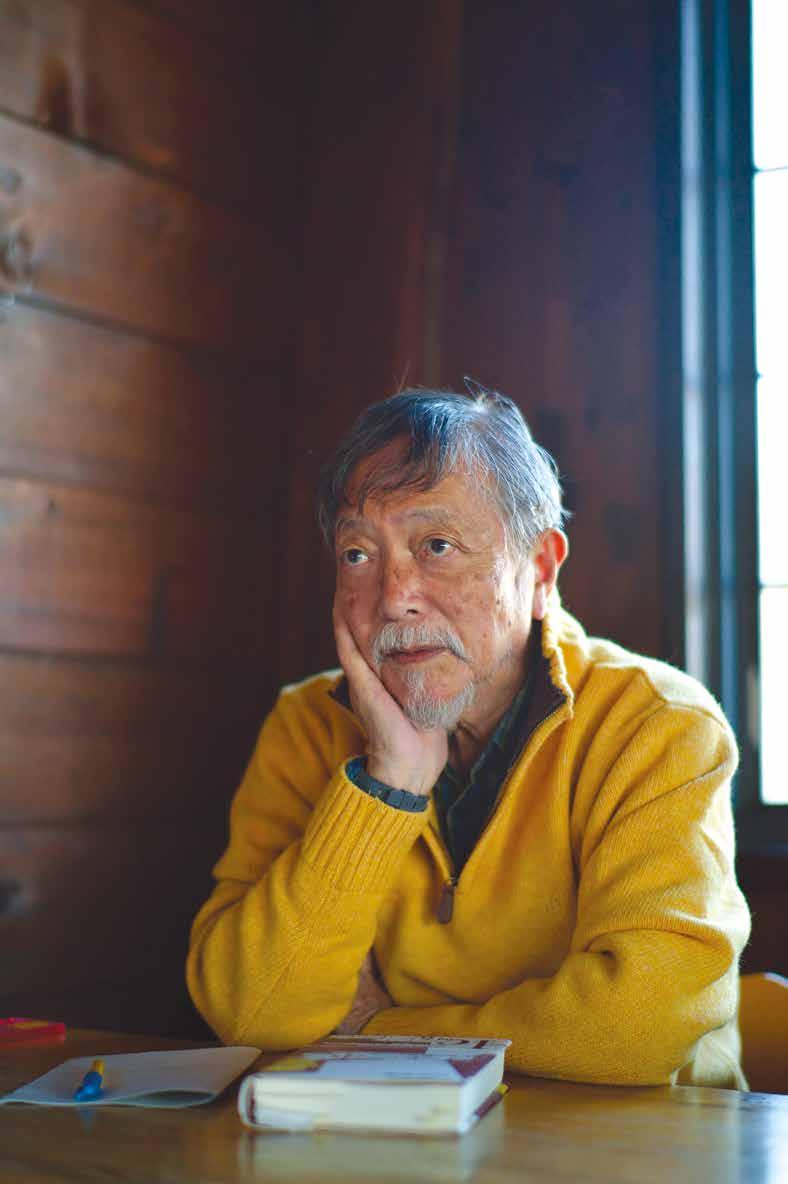

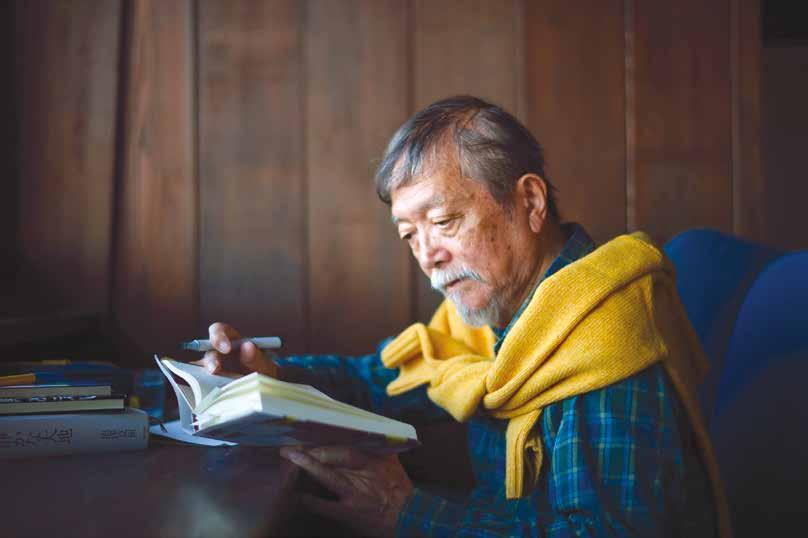

Le Japon vu par Ikezawa Natsuki

Pour ses 80 ans, le romancier, poète, essayiste et traducteur livre son regard sur huit décennies d'histoire de son pays.

Durant quarante années d’écriture depuis la parution en 1984 de son premier roman Natsu no asa no seisôken [La stratosphère des matins d’été, inédit en français], une adaptation personnelle de Robinson Crusoé, Ikezawa Natsuki a publié une trentaine de romans et recueils de nouvelles, près d’une dizaine de recueils de poésies ainsi que de très nombreux essais critiques tant sur des questions de société que littéraires. Ses textes, toujours parfaitement documentés, scientifiquement et historiquement, brouillent les pistes du réel et de l’imaginaire pour poser des questions métaphysiques.

Son père, Fukunaga Takehiko, est un des romanciers les plus célèbres des années 195060, traducteur de Sartre et Baudelaire, et sa mère, poète, publie sous le nom de Harajô Akiko. A partir de l’âge de 6 ans, le jeune Natsuki sera élevé à Tôkyô par le second mari de sa mère dont il porte le patronyme, Ikezawa Après des études de physique qu’il abandonne avant d’obtenir un diplôme, il vit un temps en traduisant des auteurs tels que Kurt Vonnegut, John Updyke, Jack Kerouac, Richard Brautigan et en écrivant des poèmes et des critiques littéraires. Dans sa vingtième année il commence à voyager, d’abord en Micronésie, puis, passionné par la civilisation grecque, il part y vivre entre 1975 et 1978. De retour au Japon, il fait la traduction pour les sous-titrages des films de Theo Angelopoulos. En 1987, avec La Vie immobile (Sutiru raifu, Editions Picquier),

il obtient le prestigieux Prix Akutagawa dont il sera plus tard juré pendant quelques années. De nombreux autres prix littéraires suivront, parmi lesquels le prix Mainichi pour La Sœur qui portait des fleurs (Hana o hakobu imôto, éditions Picquier). En 1994, il s’installe à Okinawa d’où il peut exercer ce regard “décentré” très personnel qu’il définit comme “un moyen d’examiner la civilisation contemporaine en sortant du cadre et en élargissant la perspective”. Immédiatement après l’attentat du 11 septembre 2001, il publie quotidiennement sous forme de courts essais ses réflexions sur l’évolution du monde sous le titre Bienvenue dans ce nouveau monde. Il poursuivra cette publication jusqu’en 2003. En 2002, après un séjour en Irak pour des recherches sur la civilisation mésopotamienne, il publie en lecture libre, sur Internet, Sur un petit pont en Irak (Iraku no chîsana hashi o

watatte), récit d’un voyage pour “savoir sur qui tomberaient les bombes dans le cas où il y aurait une guerre”. Après un séjour en France, à Fontainebleau, entre 2004 et 2008, il retourne dans son pays natal : Hokkaidô et, récemment, il s’installe à Azumino dans la préfecture de Nagano. Son anthologie personnelle de la littérature mondiale (Sekai bungaku zenshû) en 30 volumes qu’il dirige entre 2007 et 2011 aux éditions Kawade Shobô Shinsha rencontre un tel succès que le même éditeur lui propose de publier une anthologie personnelle de la littérature japonaise (Nihon bingaku zenshû) : 30 volumes sont ainsi parus entre 2014 et 2018.

Avant que vous nous disiez ce que vous pensez du Japon d’aujourd’hui racontez-nous un peu votre vie car la suivre, c’est aussi voir une partie de l’histoire japonaise de l’aprèsguerre. Qu’est-ce qui vous semblerait définir cette époque ?

Ikezawa Natsuki : Une différence fondamentale par rapport à l’avant-guerre, c’est que le Japon a cessé d’être un envahisseur. Pendant toute ma vie, à part les quelques jours qui ont suivi ma naissance, le Japon n’a jamais fait la guerre.

Et puis, il y a eu la Constitution. En 2003, face aux polémiques qui reprenaient de la vigueur concernant sa révision, j’ai proposé de revenir au texte anglais de base et d’en faire une nouvelle traduction en japonais moderne, plus facilement accessible à tous et j’ai publié Kenpô nante shiranai yo to iu kimi no tame no Nihon no kenpô [Toi qui dis : La Constitution ? Connais pas ! Alors ce livre est pour toi, Home-sha 2003, inédit en français]. La Nouvelle Constitution a été promulguée en 1952, quand j’étais en primaire. Depuis l’enfance, ce texte m’était familier et je le lisais de temps en temps. Mais c’est en faisant ce travail de traduction que j’en ai vraiment saisi le sens et la valeur. Le texte anglais qui a servi de base inclut des concepts développés par les sociétés européennes tels que les droits de l’homme, la nation, la société, la loi. La Constitution japonaise est ainsi basée sur la pensée du philosophe anglais John Locke, sur l’esprit de la Révolution française et l’idée de philanthropie et de tolérance défendue par le président américain Abraham Lincoln dans le fameux discours de Gettysburg en 1863. Plutôt qu’un texte rédigé spécifiquement pour le seul Japon, c’est un texte littéraire basé sur des valeurs universelles de la modernité globale. C’est parce que le Japon l’a adopté qu’il a pu retrouver une place dans la société internationale, y être reconnu, se reconstruire et mener son développement économique. Pour éviter que le gouvernement s’oriente de nouveau vers une dictature, les auteurs ont pris soin de donner au

ZOOM DOSSIER

peuple la possibilité de contrôler le pouvoir de l’Etat par la loi.

Quels sont vos premiers souvenirs ?

I. N. : Je suis né à Otaru, sur l’île de Hokkaidô, mais à partir de 6 ans j’ai vécu dans les environs de Tôkyô avec ma mère et son second mari dont j’ai pris le nom, Ikezawa . Peu à peu, la vie quotidienne se stabilisait socialement, et familialement pour moi. Mais la guerre n’était pas très loin. Le Japon était sous occupation américaine et, dans un camp militaire proche, on entendait les coups de fusil des entraînements. Pendant la guerre de Corée, j’ai aussi vu passer des chars dans la rue. On savait que des avions décollaient régulièrement d’Okinawa.

Pendant le primaire, nous vivions à l’étroit, comme tout le monde nous étions pauvres. Ma mère qui maîtrisait l’anglais a travaillé un moment comme vendeuse dans un magasin sur une base militaire américaine.

A cause du baby-boom, les classes surchargées étaient divisées en deux, un groupe suivant les cours le matin, l’autre l’après-midi. Le sport et les sorties scolaires sont redevenus pratiques courantes. Un de mes grands plaisirs, c’était les livres. Tous les éditeurs publiaient des collections de plusieurs dizaines de volumes. Par exemple La Littérature du monde pour garçons et filles en 50 volumes parue entre 1953 et 1956. Des textes tels que Le Tour du monde en 80 jours, L’Ile au trésor, Robinson Crusoë, Peter Pan, Les voyages de Gulliver étaient traduits par d’illustres traduteurs. Il y a eu aussi les 16 volumes de la collection de Livres illustrés du monde et les 30 volumes de La littérature

jeunesse du monde. A partir de 1959 beaucoup de périodiques pour enfants et adultes étaient aussi publiés. Quand j’étais au lycée, les manifestations contre le Traité de sécurité nippo-américain se multipliaient déjà et les polémiques sur la Constitution que certains disaient produite par les étrangers étaient courantes, mais, en même temps, le cinéma américain était très présent : Vacances romaines présenté dès 1954, West Side Story etc. Avec ma classe, en 1954, nous sommes allés voir Le magicien d’Oz. Mon premier livre lu en anglais fut A l’est d’Eden (East of Eden) de John Steinbeck ; le film avait été présenté au Japon dès 1955. Je l’ai vu plus tard, plusieurs fois.

Comment êtes-vous devenu l’écrivain prolixe que vous êtes ?

I. N. : J’ai quitté l’université avant l’obtention d’un diplôme, en 1969. Je faisais des traductions de l’anglais pour gagner ma vie, mais aussi pour comprendre comment on écrit un roman. La période de haute croissance était une époque favorable pour l’édition et aussi pour les reportages et les voyages… En 1970, l’archipel d’Okinawa était restitué au Japon et les relations avec la Chine rétablies. En 1972, j’ai découvert la Micronésie, j’avais 27 ans et à partir de là je ne cesserai plus de voyager dans tous les continents, à commencer par Okinawa, l’Inde, le Sri Lanka. L’époque où l’idée de “monde” se limitait à l’Amérique et aux principaux pays européens a pris fin après la Seconde Guerre mondiale et la terre entière a commencé à être vue comme un seul monde. En même temps que l’ère impérialiste prenait fin, j’ai donc commencé à voyager et j’ai toujours été attiré non par les pays développés, mais par les “îles entourées par la mer”, les lieux dits “en voie de développement”, les petites communautés. A l’époque, beaucoup de voyageurs allaient en Europe ou aux Etats-Unis, mais j’avais l’impression de pouvoir me représenter sans grande suprise dans ces lieux touristiques et je ne voyais pas l’intérêt de faire ce que tout le monde faisait… Je suis souvent allé à Hawaï, en Alaska, en Arizona, mais je ne suis encore jamais allé à New York, par exemple.

A 30 ans, je suis parti vivre en Grèce et y suis resté 3 ans. Mais le retour dans la société de consommation de Tôkyô a été un fort choc culturel. J’ai connu ce que j’appelle “le traumatisme du trop de bonheur” : en Grèce j’avais vécu tellement de riches expériences et à un rythme qui me convenait si bien. Et puis le Japon avait bien changé pendant que j’étais au loin : j’y découvrais la pop culture, l’armée rouge, le scandale Lockheed, le jeunisme qui commençait à se développer.

ZOOM DOSSIER

En 1987, mon deuxième roman La Vie immobile a reçu le prix Akutagawa, mais il était loin d’atteindre les millions de ventes de La Ballade de l’impossible (Noruwei no mori) de Murakami Haruki ou Kitchen (Kicchin) de Yoshimoto Banana parus vers la même époque.

Ensuite, vous avez régulièrement publié des nouvelles, des romans, des récits de voyage, des poèmes et des essais. Comment choisissez-vous d’écrire une fiction ou un essai ?

I. N. : Selon le sujet que je veux traiter, la forme s’impose d’elle-même. Quel que soit le récipient avec lequel on la puise, l’eau reste la même; quel que soit le support, ce sont mes idées et mes réflexions que j’écris.

Vous avez énormément voyagé dans et hors du Japon.

I. N. : Le voyage et les déménagements (environ tous les 5 ans) sont vraiment ma façon de vivre. J’ai toujours tendance, dans ma vie comme dans l’écriture, à vouloir sortir du cadre dans lequel je me trouve. C’est une des raisons pour laquelle j’ai quitté Tôkyô. En vivant dans la capitale, j’avais le sentiment de ne pas voir le Japon. Depuis la Tour Eiffel, on ne voit pas la tour… Ma méthode de réflexion et d’écriture est toujours de tenter d’élargir le cadre dans lequel le sujet, la question, le problème se présentent, de dévier le regard du point à aborder, le Aufhebung d’Hegel ou Marx, pour tenter de “dépasser” une contradiction. Et puis, quand j’ai compris la façon d’agir de l’Etat : des mesures sans recul ni vision à longue échéance, tenant surtout compte des intérêts immédiats de ceux qui se trouvent au centre, j’ai assez vite décidé de prendre mes distances avec ce pays. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui trouvent confortable de s’aligner avec le groupe, mais moi je me sentais à l’étroit, oppressé. C’est pourquoi j’ai commencé à voyager et j’ai découvert que je me sentais bien hors du Japon. Depuis, j’ai toujours maintenu cette sorte de pas de côté. En fait, j’ai passé presque la moitié de ma vie à Tôkyô et ses environs, mais au retour de l’étranger, je suis allé m’installer à Okinawa où je suis resté 10 ans, puis 5 ans à Fontainebleau, 10 ans à Hokkaidô et depuis 2 ans, je suis à Azumino, dans la région du Shinshû.

Ces derniers temps, il semble que la jeunesse japonaise est moins désireuse de partir voir le monde.

I. N. : Je trouve cela vraiment dommage. Parlons maintenant du Japon et du monde d’aujourd’hui. L’avenir est devenu vraiment incertain. Dans le monde entier, les gens sont inquiets, les sociétés ébranlées. Une question

que nous ne pouvons éviter de nous poser actuellement est, pour reprendre une de vos expressions, “que venons-nous de finir et que venons-nous d’entamer ?” Le Japon rencontre lui aussi un grand nombre de problèmes. Sa puissance économique ne cesse de décliner. La natalité baisse et la population diminue à toute vitesse. Alors que le nombre d’habitants à Tôkyô augmente, les régions sont en plein déclin. Parmi tous ces maux du Japon, qu’estce qui vous semble le plus préoccupant ?

I. N. : La politique. Et le manque d’intérêt général des Japonais pour elle. C’est là que se trouve la racine des problèmes il me semble. La politique concerne la vie quotidienne de tout le monde. L’économie par exemple. Quand elle ne fonctionne pas bien, s’agit-il d’un problème global de production ? Ou plutôt de répartition ? Les politiciens ne s’intéressent qu’à la production. Mais pour moi qui suis un socialiste, la question de la répartition des richesses est plus importante et elle est extrêmement inégale. Contrairement à ce que dit le gouvernement, les inégalités sociales et la pauvreté sont évidentes. Pas seulement au Japon, bien sûr, mais ici, les politiciens ne visent pas une répartition équitable, ils veulent seulement mettre en avant les entreprises qui marchent bien et gagnent beaucoup d’argent. Par exemple, à Azumino où je viens de m’installer, je suis impressionné de voir que l’industrie fonctionne plutôt bien (voir Zoom Japon n°69, mai 2017).

Même si elle est moins florissante qu’autrefois la production reste importante. Mais entre grandes et petites entreprises, ou entre employés réguliers et temporaires, le fossé reste profond. Tant les entreprises que les individus, quand ils perdent leur position, ils ne savent pas jusqu’où peut aller leur chute. Peut-être jusqu’à ne même plus pouvoir se nourrir ? Dans le Japon d’aujourd’hui ce genre de crainte existe.

Le taux de pauvreté augmente effectivement. I. N. : Cela touche surtout les personnes socialement vulnérables, les enfants et les femmes en particulier (voir Zoom Japon n°89, mai 2019). L’assistance aux personnes en situation de faiblesse n’est pas suffisante. Même s’il y a des différences selon les régions, c’est un problème qui touche l’ensemble du Japon. On peut dire qu’il y a une dégradation générale de la situation. Le pays semble s’être remis du choc créé par l’éclatement de la bulle économique des années 1980, mais il n’a pas su tirer de leçons de cette expérience pour reconstruire une société plus équilibrée. Le Japon a oublié cette expérience et s’est remis à poursuivre les mêmes rêves absurdes. Alors, quelle société viser ? Une société dans laquelle tout le monde peut bénéficier de ce que la Constitution garantit comme : “le

droit de mener une vie avec un niveau minimum de santé et de culture”, c’est recevoir une rémunération décente quand on travaille et pouvoir vivre sans peine. Mais ça ne se passe pas ainsi. Le système de protection sociale ne fonctionne pas bien non plus.

Pendant longtemps, 90 % des Japonais ont considéré appartenir à la classe moyenne. Cette idée a fonctionné comme une référence identitaire des Japonais d’après-guerre mais ce n’est plus le cas.

I. N. : Effectivement, autrefois tout le monde croyait en l’idée que le Japon était un “bon pays”, sans différence de classe ni racisme. Mais les gens ont fini par se rendre compte que les deux existent ici aussi, bien évidemment, qu’il n’y a pas de raison qu’ils n’existent pas. Et que le sexisme est encore profond. Autrefois, quand on évoquait le racisme, on avait seulement en tête la discrimination envers les noirs en Amérique, mais, en réalité, il y a toutes sortes de racismes au Japon aussi. Aujourd’hui encore, il y a une tendance à ne pas vouloir le voir. Par exemple à Ôsaka, existait un excellent musée des droits de l’homme. Un très beau lieu qui faisait réfléchir à la discrimination envers les Coréens (voir Zoom Japon n°47, février 2015), Aïnous (voir Zoom Japon n°78, mars 2018), Burakumin et Okinawaïens, dont la ville pouvait être fière. Mais Hashimoto Tôru, gouverneur de la préfecture puis maire d’Ôsaka, l’a forcé à fermer. C’est une volonté politique de rendre les discriminations invisibles. On le vérifie aussi dans le comportement de la gouverneuse de Tôkyô, Koike Yuriko, par exemple : lors de la commémoration des victimes coréennes d’un lynchage par des Japonais, en 1923, lors du grand tremblement de terre du Kantô (voir Zoom Japon n°133, septembre 2023), alors qu’une rumeur sans fondement selon laquelle les Coréens se seraient livrés à des pillages ou auraient allumé des incendies s’est répandue, Mme Koike n’a pas envoyé de message. Parce qu’elle veut ignorer le fait historique qu’a été ce massacre de Coréens.

A propos des raisons de l’écart entre le peuple japonais et le monde politique, vous soulignez le fait que beaucoup de parlementaires font de la politique de père en fils et qu’ils n’ont jamais mené la vie des Japonais moyens qu’ils sont pourtant censés représenter. Ils parlent de démocratie représentative mais ne représentent personne.

I. N. : Les parlementaires de deuxième ou troisième génération ont le sentiment [si on utilise une métaphore du baseball] d’avoir réussi un coup sûr et pu ainsi atteindre la troisième base, mais, en réalité, ils sont nés sur cette troisième

ZOOM DOSSIER

base. Les partis politiques n’existent pas vraiment, ils ont disparu il y a très longtemps, il existe seulement un nombre important de mini-partis qu’on appelle factions à l’intérieur du Parti Libéral-démocrate (PLD). Ils se disputent sur des détails mais au fond ils s’entendent d’une manière ou d’une autre.

Les factions existent sans être soumises au vote du peuple. Pourquoi ce système s’est-il installé ?

I. N. : Parce que c’était la paix. On peut le comprendre en comparant le Japon avec les pays voisins. En Corée du Sud par exemple, la politique est mouvementée. La présence de la Corée du Nord fait que dès qu’il est question de faire des choix face à elle, les débats se font bouillonnants. De même à Taïwan (voir Zoom Japon n°143 et n°144, septembre et octobre 2023). Il y a deux partis qui se succèdent souvent au gouvernement. Parce que leur position quant à la distance à instaurer avec la Chine est différente. Dans ces pays on ne peut donc que s’intéresser à la politique. Les gens vont voter. Au Japon, il n’y a pas ce genre de questions “existentielles”, ou plutôt, on fait en sorte de ne pas les voir. Les Japonais sont comme dans un bain tiède : il est difficile d’en sortir car si on en sort, on a froid. C’est pourquoi on a tendance à laisser les politiciens s’occuper de politique dans leur coin. Dans la préfecture d’Okinawa, il y a davantage de mouvement politique. Parce que cette région a un problème “existentiel” qui est de savoir quoi faire des bases militaires : faut-il recevoir les subventions et se taire ? Ce problème a sans cesse été tourné et retourné jusqu’à aujourd’hui. Cette année je vais avoir 80 ans. J’ai le sentiment d’avoir eu de la chance. D’abord, je n’ai pas vécu directement la guerre. La guerre terminée, l’économie s’est développée rapidement et a ensuite maintenu une certaine stabilité. Même si on parle actuellement de déclin, il reste encore relativement limité. Pour le moment il y a peu de gens qui meurent de faim. Si je compare avec l’époque qu’ont vécue mes parents, avec la guerre, la tuberculose qui était répandue, où tout le monde était pauvre, je pense que j’ai connu une époque bien plus tranquille. Mais peu à peu le Japon va sans doute s’effondrer, le pays va sûrement perdre sa puissance. Les hommes d’âge moyen continuent à s’accrocher à leurs acquis. En excluant la jeunesse et les femmes ils rejettent tout un potentiel intellectuel, un potentiel de créativité, des ressources humaines. Il est normal que la puissance du pays décline. Comme on ne donne pas sa chance à la jeunesse, il y a peu d’entrepreneurs. Il y a bien longtemps que le Japon n’a pas créé de nouveaux modèles dans le domaine des affaires par exemple. Je pense

que la faute revient aux hommes mûrs. Les politiciens de père en fils sont bien le reflet de cette société.

La situation est encore aggravée par la dénatalité. D’un côté les personnes âgées font tout pour rester actives mais de l’autre le nombre de naissances ne cesse de diminuer et la société japonaise tend à devenir une société sans jeunes.

I. N. : Le faible taux de natalité et le vieillissement de la société constituent un problème arithmétique : le nombre de personnes âgées augmente chaque année, que se passera-t-il si cela dure. Le résultat était prévisible depuis longtemps. Mais les politiciens et la bureaucratie ne pensent même pas à 10 ans. Leur vision se limite à 3 mois… L’inaction du Japon ne donne envie aux femmes ni de se marier ni d’avoir des enfants; c’est une manière aussi de s’opposer à la situation.

Une sorte de rébellion silencieuse.

I. N. : Ce ne sont pas seulement les politiciens mais la société japonaise elle-même qui est comme sous l’emprise de l’idée que “si l’on peut se nourrir, avoir un certain nombre de distractions, s’il n’y a pas de vagues autour de soi, ça va comme ça”. S’il y a un problème, le gouvernement débloque un petit budget. Et la société se calme. Ainsi on continue à traiter les symptômes mais le fond des problèmes reste irrésolu. Jusqu’à ce qu’un autre symptôme apparaisse quelque part.

On a pu penser que le choc du séisme de 2011 (voir Zoom Japon n°9, avril 2011) et de l’ac-

cident nucléaire qu’il a entraîné serait l’occasion pour le Japon de faire une pause, de réfléchir et de changer en profondeur. Juste après l’accident le gouvernement semblait prendre cette orientation. Mais rapidement il est revenu à sa position initiale. Dans votre livre Tanoshii shûmatsu [Une fin heureuse, inédit en français, première édition 1993, réédité en poche en 2012], vous aviez même prévu l’accident de Fukushima. Que pensez-vous de la situation actuelle ?

I. N. : En 1982, j’ai traduit une biographie d’Oppenheimer et quatre ans plus tard, se produisait l’accident de Tchernobyl. En 1990, je suis allé visiter la centrale nucléaire du village de Tôkai, dans la préfecture d’Ibaraki. La brochure du site insistait avec tant d’adjectifs grandiloquents sur la sécurité, la solidité hermétique de la construction, le très haut niveau d’étanchéité qu’à l’inverse de l’effet attendu, cela faisait peur. C’est pourquoi, dans Tanoshii shûmatsu, j’ai écrit que, même à supposer que “le nucléaire japonais est le meilleur du monde”, la probabilité d’accident est peut-être réduite, mais elle n’est pas réduite à zéro. Et puis, il y a eu le grand séisme du 11 mars 2011 et la destruction de la centrale Dai-ichi de Fukushima (voir Zoom Japon n°10, mai 2011). Nous étions à deux doigts de l’élargissement de la zone contaminée depuis Yokohama jusqu’à Morioka, avec des dizaines de millions de personnes perdant leur maison et la capitale paralysée. C’est un hasard qu’on soit passé à côté d’une telle catastrophe. Vu ce qui s’est passé on peut se dire qu’une dévastation complète de la région Est du Japon était possible. Mais cela est déjà oublié. Fondamentalement, le nucléaire échappe au contrôle humain. Dans les usines chimiques ou les centrales thermiques, il se produit aussi des pannes et des accidents, mais l’ampleur des dégâts en cas d’accident dans une centrale nucléaire est sans commune mesure. Dans mon livre, mon raisonnement était donc qu’aucun équilibre entre avantages et désavantages n’étant possible, il valait mieux renoncer, que dans ce pays de tremblements de terre, de raz de marée et de volcans, il valait mieux arrêter les centrales nucléaires.

Après l’accident de 2011, il aurait été bon, comme l’Allemagne, d’arrêter l’exploitation de l’énergie nucléaire et de se concentrer sur les énergies renouvelables. Mais finalement, le Japon est arrivé à se désengager même de l’énergie du vent. Les entreprises qui installaient des éoliennes ont cessé leurs activités. Pendant ce temps, en Europe et dans d’autres pays, cette énergie a été développée et elle tient maintenant une part non négligeable dans la production d’électricité. Même si aujourd’hui on envisageait de renforcer cette énergie au Japon, il

faudrait compter beaucoup sur l’importation, ce qui aurait un coût élevé. Le savoir-faire aussi s’est perdu. Alors qu’il existe de nombreux endroits dans ce pays adaptés pour développer cette énergie. Avec les énergies naturelles, il faut gérer une production instable. Il faut donc une certaine souplesse dans l’organisation entre les diverses sources. Si la distribution est assurée par des entreprises différentes des sociétés de production mais bien coordonnées, elles devraient pouvoir se compléter. Mais encore aujourd’hui, les sociétés qui produisent l’électricité gèrent aussi le réseau de distribution. Elles pompent des sommes importantes aux petites entreprises qui produisent des énergies naturelles. Franchement, c’est avec le 11 mars qu’il aurait fallu renoncer au nucléaire qui échappe au contrôle humain. Mais les décideurs politiques n’ont pas pensé ainsi. Sans aucun doute parce qu’ils sont étroitement liés avec les compagnies d’électricité. Parce que dans le PLD il y a des politiciens qui confondent leurs intérêts propres et la politique du pays. À l’intérieur du MITI (Ministère du Commerce international et de l’Industrie), maintenant METI (Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie), certains fonctionnaires, autrefois, ont

exprimé leurs craintes quant à la dangerosité du nucléaire, mais ils ont tous été rejetés. La grave question de la gestion des déchets, par exemple, les politiciens veulent faire comme si elle n’existait pas.

Après Tanoshii shûmatsu où j’examinais les multiples et persistantes erreurs commises par l’humanité, je ne pouvais plus imaginer de publier des romans. Je venais d’écrire que nous courions à la catastrophe alors que je pense qu’un roman doit se terminer sur une certaine forme d’espoir. Je me suis retrouvé quelque temps dans une impasse. Pourtant, je ne ressentais pas non plus l’urgence d’en sortir. Je me disais que je finirais bien par entrevoir une sortie.

Vous soulignez que le temps de la radioactivité et le temps humain sont terriblement différents.

I. N. : La mémoire humaine a une courte demi-vie. Après l’accident de Fukushima un consensus s’est formé dans la population japonaise : comme on ne manque pas d’autres solutions, on devrait pouvoir se passer du nucléaire même si cela demande quelques efforts et que cela coûte un peu d’argent. A partir de là, c’était le travail des politiciens de soutenir

ce consensus. Mais au Japon, il n’y a pas de politiciens. Seulement des politicards professionnels. Ça ne s’est donc pas passé ainsi. Je suis allé à Onkalo, en Finlande, où il est prévu de construire un site de stockage et traitement de déchets radioactifs de haute activité. A cet endroit, apparemment, le sol n’aurait pas bougé depuis des centaines de millions d’années. Ce qui n’empêche pas le problème de transmission de la dangerosité du lieu aux générations futures. Même si des textes ou des dessins y sont inscrits, les hommes du futur pourraient bien se demander de quoi il s’agit et commencer à creuser en imaginant de façon erronée qu’il s’y trouve un trésor…

Dans Tanoshii shûmatsu, j’exposais une vision pessimiste du monde. Hélas, plusieurs évènements que j’avais prévus à propos de l’Intelligence artificielle ou du nucléaire se sont effectivement produits plus tard… J’avais déjà proposé de renoncer aux sacs en plastique dans les supermarchés, heureusement cela s’est mis en place… presque vingt ans plus tard…

Dans l’après-guerre froide, une vision optimiste d’un monde où les deux formules magiques, démocratie et économie de marché,

ZOOM DOSSIER

feraient bon ménage s’est assez largement répandue. Mais la démocratie ne fonctionne plus bien, quant à l’économie de marché, on a largement promu le phénomène du “ruissellement” par lequel l’enrichissement des riches profiterait à l’ensemble de la société mais il ne se produit pas.

I. N. : Je parlerais plutôt de phénomène nagashi-sômen [Distraction culinaire de l’été : les convives sont installés le long d’un petit canal de bambou et saisissent de fines nouilles de blé qui défilent devant eux dans de l’eau fraîche]. Ceux qui sont en haut du canal mangent toutes les nouilles et ceux qui sont en bas attendent, mais rien ne vient… L’idée de Marx que le capital est diabolique me semble juste. C’est un démon qui fait agir les humains au-delà de leur volonté. Je me suis demandé pourquoi et j’ai réfléchi à ce qu’est le système des intérêts. C’est de l’argent qui crée de l’argent. Or, dans la religion chrétienne, seul Dieu est censé pouvoir créer. Le système va donc à l’encontre de l’enseignement de Dieu. C’est pourquoi, au début, la religion chrétienne l’a interdit et a fait faire ce travail aux Juifs. C’est le personnage tragique de Shylock dans Le Marchand de Venise de Shakespeare. Ainsi, l’argent qui était censé être une chose pratique est devenu un ennemi de l’homme. Et puis se sont mis en place le capitalisme moderne et le système de société anonyme avec actionnaires. Jusqu’à un certain point ce système a bien fonctionné. Mais aujourd’hui, le principal problème est que ce capitalisme “légitime” s’est effondré et s’est transformé en capitalisme des actionnaires. Leur voix a pris trop d’importance, c’est eux qui orientent l’entreprise. Ils ne se contentent pas de se taire et d’attendre de recevoir des dividendes, ils en demandent toujours davantage.

Vous avez des liens profonds avec Okinawa où vous avez voyagé dès votre jeunesse puis habité pendant 10 ans. Les nombreuses bases militaires américaines dans cette région posent ce qu’on appelle “le problème des bases d’Okinawa” ou “le problème d’Okinawa”. Mais le problème ce n’est pas Okinawa, c’est le Japon.

I. N. : Oui, le problème des bases militaires américaines concerne tout le Japon, de la capitale Tôkyô à Hokkaidô, en passant par les deux préfectures d’Ôsaka et de Kyôto, et les 42 autres qui constituent le pays. Pour Okinawa il y a comme une “infortune géopolitique”. Actuellement, plus que la Corée du Nord, la Chine et Taïwan posent problème et c’est Okinawa qui se trouve le plus près. C’est le malheur de cet archipel de se trouver à cet endroit, d’être facilement utilisé, facilement blessé, comme dans la bataille d’Okinawa par exemple, et puis l’occu-

pation américaine. Trouver comment compenser cette situation, c’est le rôle des politiciens. Autrefois, le Japon était prêt à cette compensation. Au sein du PLD, des responsables tels que Nonaka Hiromu et Yamanaka Sadanori s’intéressaient à Okinawa. Il n’y a plus de gens comme eux aujourd’hui. Même quand Tamaki Denny (voir Zoom Japon n°118, mars 2022), le gouverneur de la préfecture d’Okinawa se rend à Tôkyô, personne ne veut le rencontrer. Soit on lui refuse tout rendez-vous, soit on le reçoit froidement. Et les forces militaires à Okinawa continuent d’augmenter. Par exemple, l’aéroport militaire actuellement sur la base de Futenma qu’on veut déplacer en récupérant des terres sur la mer au large de Henoko est un projet totalement déraisonnable (voir Zoom Japon n°67, février 2017). Quel que soit le nombre d’années qui y sera consacré, ce projet ne sera jamais terminé. Le sol au large de Henoko est comme de la mayonnaise. On peut toujours apporter de la terre et la tasser, il restera impossible de construire des pistes pour des avions. Le gouvernement ne l’ignore pas. Mais comme les budgets ont été prévus, on fait semblant de faire avancer les travaux. Parce qu’ainsi l’argent circule parmi les sociétés de construction de la métropole. Et l’armée américaine dans tout ça ? Elle ne veut pas quitter Futenma. A Henoko, elle a même dit craindre d’être observée par les radars chinois. Donc quel que soit le retard pris par les travaux, ça ne dérange ni les Américains ni le gouvernement japonais. Le budget pour le transfert est d’environ 900 milliards de yens [5,5 milliards d’euros] ce qui ne suffit absolument pas, il faudrait au minimum autour de 2 500 milliards de yens [15 milliards d’euros]. Et encore, les calculs n’ont pas été faits aux endroits les plus profonds où les travaux sont les plus difficiles. On a beau montrer combien la situation de Futenma est déplorable, combien les écoles alentour souffrent du vacarme des avions, combien les risques d’accidents sont importants [en cours d’exercices, des avions et hélicoptères de l’armée américaine tombent parfois près des habitations] l’armée américaine n’écoute pas et personne dans le gouvernement japonais n’a le courage d’en discuter sérieusement avec les États-Unis. Le seul qui fait des efforts, c’est le gouverneur Tamaki Denny. En métropole, il y a bien sûr des gens qui compatissent. Mais ils ne vont pas au-delà. Personne ne propose de prendre en charge une partie de ce que supporte Okinawa en logeant des bases militaires. Attitude typique de “Not in my backyard : pas chez moi”. Personne ne tend la main à Okinawa. Si on regarde l’histoire, la discrimination se poursuit depuis le XIXe siècle, quand le gouvernement de Meiji a démembré le Royaume des Ryûkyû et ins-

tauré la préfecture d’Okinawa. Cette région a toujours été considérée comme un territoire de seconde zone, c’est pourquoi on a pris l’habitude d’envoyer ce qui est gênant là-bas. Juste après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, aux entrées des bases militaires américaines du monde entier, et donc d’Okinawa, des soldats armés montaient une garde sévère. Alors les voyages de fin d’études vers Okinawa des écoliers de métropole ont tous été annulés, par les parents des élèves qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants dans un endroit aussi dangereux. Mais personne en métropole n’a pensé qu’à Okinawa aussi il y avait des enfants. Cette attitude n’évolue hélas pas. Personne ne se soucie de faire peser un lourd fardeau sur Okinawa seulement. C’est une honte pour le Japon. C’est pourquoi je n’ai jamais cessé de tenter de faire changer cette attitude et continue à participer à certains sittings devant les travaux de Henoko.

En 1998, dans un article de soutien à Ôta Masahide, gouverneur de la préfecture d’Okinawa de 1990 à 1998 et candidat pour sa réélection, j’ai écrit : “Si en mars 1945 aucun soldat japonais n’avait été présent à Okinawa, la flotte américaine serait seulement passée rapidement ici et se serait dirigée vers la métropole. Plus de cent mille victimes civiles auraient échappé à une mort tragique. Celui qui tient un fusil ne peut se plaindre que l’ennemi lui tire dessus. C’est pourquoi nous disons aux Etats-Unis que nous ne voulons pas qu’ils se tiennent à côté de nous avec leurs armes. Dans les 10 ou 20 ans à venir, l’Asie oreintale va se transformer. Le Japon vieillissant va peut-être lentement décliner mais Okinawa n’a pas à l’accompagner dans ce déclin. L’archipel peut se tenir debout et retrouver la prospérité du royaume des Ryûkyû d’autrefois et peut ne pas être une chimère. Cette région a des ressources, l’occasion de les mettre à profit peut se présenter. La Chine, l’Asie du sud-est sont toutes proches. Il ne faut pas se laisser duper par des intérêts à court terme, avec le candidat Ôta, construisons un projet à long terme”. Mais Ôta n’a pas été réélu… J’avoue que j’en ai été très découragé. J’ai eu le sentiment que le temps passant l’expérience de ce qu’est la guerre ne se transmettait pas au-delà des générations. De moins en moins de politiciens avaient connu la guerre et les principes de la démocratie d’après-guerre ne fonctionnaient plus. J’ai eu le sentiment qu’écrire simplement des essais ou des articles ne suffisait plus pour attirer l’attention sur le problème des bases militaires à Okinawa et la multiplication des centrales nucléaires dans tout le pays. Et puis, le double attentat terroriste du 11 septembre 2001 s’est produit à New York, j’ai été profondément choqué que le XXIe siècle commence ainsi. J’ai senti une

ZOOM DOSSIER

ZOOM DOSSIER

sorte d’urgence à écrire et, à partir du 24 septembre j’ai publié en ligne, presque chaque jour, de courts textes intitulés Shinseki he yôkoso [Bienvenue dans ce nouveau siècle, certains ont été traduits en français et diffusés sur la Toile]. Si j’avais publié dans un des médias “classiques” pour qui j’écrivais régulièrement, la publication se serait faite avec retard alors que la situation aurait déjà évolué. C’est pourquoi, pendant un temps, j’ai décidé de transmettre mes réflexions sous une forme proche de la correspondance privée sur Internet.

Ces dernières années, au Japon, on dit que le nationalisme se renforce. Est-ce qu’il existe vraiment un nationalisme dans ce pays ?

Le nationalisme proclamé par Abe Shinzô (dont il vient d’apparaître par exemple que lui-même et son entourage bénéficiaient du soutien de la secte Moon) apparaît bien fallacieux. Au Japon, les idées et les mouvements qu’on appelle “nationalistes” semblent devoir être repensés.

I. N. : La notion de “nous” a tendance à disparaître. Ce problème est aussi lié aux réseaux sociaux qui créent clairement des divisions. Le

nationalisme japonais, depuis l’époque d’Akao Bin, ancien président du Parti patriotique du Grand Japon [1899-1990], l’aile droite japonaise, est anti-soviétique mais pas anti-américain. Le seul homme de droite qui a soutenu que le nationalisme devait être anti-américain c’est Suzuki Kunio [1943-2023], fondateur du mouvement Issuikai.

Pourquoi les nationalistes japonais se sont-ils en définitive appuyés sur les Etats-Unis ?

I. N. : Le Japon est peu doué pour les relations internationales. Pendant la période d’Edo (1603-1868), quand le pays était fermé à l’étranger (voir Zoom Japon n°119, avril 2022), il était possible de ne rien faire. C’était une chance pour le Japon d’avoir une géographie lui permettant cette politique de fermeture. Il était autosuffisant, entouré par la mer il n’avait pratiquement pas à penser à sa protection. La société était stable et cette période culturellement riche a duré 300 ans. Mais une fois ouvert, le pays s’est aperçu qu’il était entouré de grandes puissances. Il s’est demandé ce qu’il devait faire et il s’est empressé de s’armer. Mais il est resté mauvais en diplomatie. C’est pourquoi en 1933, il s’est disputé avec la Société des Nations et l’a quittée. À l’intérieur du pays les groupes les plus belliqueux ont pris le pouvoir avec la défaite de 1945 pour résultat. Déprimé, le pays s’est dit que dorénavant il valait mieux suivre les États-Unis. Le Japon est même allé jusqu’à décorer Curtis LeMay, le militaire américain qui a commandé les grands bombardements de Tôkyô pendant la Seconde Guerre mondiale (voir Zoom Japon n°129, avril 2023). La raison en est qu’il a participé à la création des forces aériennes d’autodéfense japonaises, mais moi je trouve que c’est insensé. Autre exemple, l’an passé, la Confédération japonaise des organisations des survivants aux bombes A et H a reçu le prix Nobel de la paix. 50 ans après le même prix remis à l’ancien Premier ministre Satô Eisaku pour sa déclaration des “Trois principes non-nucléaires”. [En 1967, une résolution parlementaire de non-fabrication, non-possession, non-introduction d’armes atomiques sur le territoire national]. C’était une reconnaissance de sa volonté de faire du Japon un pays dénucléarisé. Mais plus tard, on a découvert qu’un accord secret avait été conclu avec les Etats-Unis autorisant l’introduction d’armes nucléaires en cas de nécessité… Quand le comité Nobel l’a appris il aurait dû annuler cette distinction. Parce qu’elle était basée sur un mensonge.

Le Japon a toujours pensé que les EtatsUnis sont un “trouble shooter” [solutionneur de problèmes]. Mais avec l’arrivée de Trump, l’Amérique est plutôt vue commme un

“trouble maker” [faiseur de problèmes]. S’il continue à s’appuyer sur les Etats-Unis, on a l’impression que ça finira mal pour le Japon. Que peut le gouvernement japonais pour éviter une issue défavorable ?

I. N. : Est-ce que le ministère des Affaires étrangères a l’intelligence suffisante pour cela ? Non, sans doute. C’est pourquoi, il panique. Le monde entier s’affole, mais surtout le Japon. Sans doute d’autant plus que, jusqu’à présent, il se sentait en sûreté. Le discours était qu’étant protégé par le parapluie nucléaire américain, le Japon ne pouvait pas participer à un mouvement anti-nucléaire, mais en réalité, on ne sait même plus jusqu’à quel point ce parapluie fonctionnerait. Même s’il veut réviser les accords nippo-américains qui donnent des privilèges aux bases américaines stationnées au Japon, le gouvernement n’est pas capable de le demander aux États-Unis. Alors que l’Italie, elle, a pu changer ces accords.

Derrière le phénomène de l’anti-intellectualisme il y a la généralisation des réseaux sociaux et la large propagation de fausses informations. Qu’est-ce que le développement d’Internet nous apporte ?

I. N. : Je vais parler du point de vue des intellectuels qui sont en quelque sorte les “conseillers du roi”. Aujourd’hui, le peuple est souverain, c’est lui qui a la place du roi. Les conseillers lui donnent leur avis. Ils cherchent dans l’histoire des exemples comparables aux situations d’aujourd’hui, exposent ce qui a été fait autrefois et quels ont été les résultats. Mais ils ne savent absolument pas si le roi en tiendra compte. Le roi ne les écoute pas nécessairement. Les intellectuels se sont eux-mêmes mis dans cette position. En tant que professionnels, ils ne s’expriment

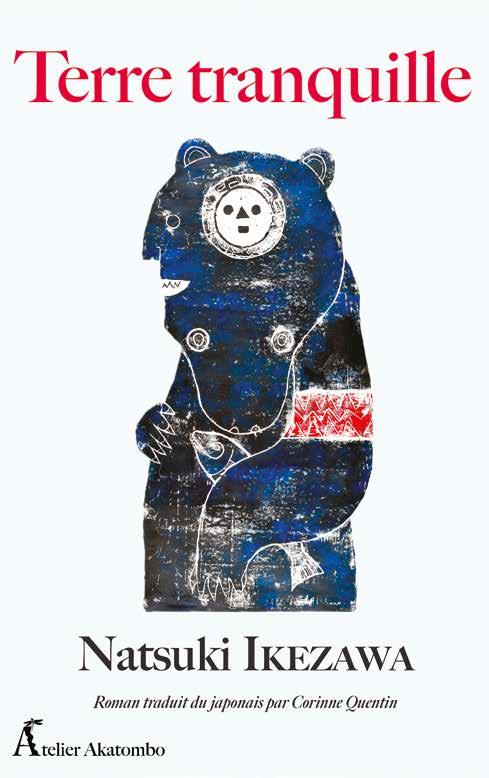

Terre tranquille (Shizukana daichi) paraît chez Atelier Akatombo en septembre. Inspiré par son histoire familiale à la période Meiji (1868-1912), alors que le Japon entame sa modernisation et envoie des familles de samouraïs déchus défricher les terres froides et “sauvages” de Hokkaidô, ce roman est une œuvre inspirante. L'écrivain sera en France du 9 au 16 octobre accompagné par sa traductrice Corinne Quentin. Ne manquez pas

ZOOM DOSSIER

qu’après avoir sérieusement vérifié ce qui doit être dit. Ne serait-ce que pour écrire un livre, combien de recherches ne fait-on pas ? Et puis, il y a aussi les relectures et les corrections. C’est la base même de l’écriture. Ces processus sont absents des réseaux sociaux. On dit ce qu’on veut. Tout le monde peut donner un avis. Et se faire plaisir en le donnant. Ces avis qui sont lancés, il n’y a rien pour les étayer. Ils ne sont pas non plus vérifiés. Mais ces voix deviennent de plus en plus fortes. Les “conseillers” se retrouvent relégués dans un coin et ne peuvent plus que parler à voix basse. Quand ils s’expriment, on les attaque : ce n’est pas parce que vous avez un petit savoir que vous devez vous montrer arrogants. C’est aussi ce qui se passe pour le Conseil scientifique du Japon sur lequel les politiciens tentent de faire pression : vous, les savants, taisez-vous et restez dans votre coin. La seule chose que l’on peut faire c’est montrer des vérités concrètes. Et attendre la décision du roi. Au fond, la société dans son ensemble a sans doute changé et n’a peut-être plus besoin de conseiller. Le rôle des intellectuels a décliné. Je ne sais pas jusqu’où cette tendance va aller. J’imagine l’opinion publique comme un énorme bloc de glace. Il semble très solide. Pourtant, si la température s’élève, si le sol se réchauffe, une fine couche d’eau se crée sous le bloc et si on le pousse, même s’il est énorme, il peut bouger et percuter un mur. J’ai l’impression qu’actuellement la température du sol augmente. Les réseaux sociaux comportent ce genre de danger. Dans des pays comme la Chine ou la Russie, la censure drastique ne permet même pas la construction du bloc de glace… Le dangereux et effrayant débat sur ce qui est préférable, des réseaux sociaux ou du contrôle de l’expression pointe à l’horizon.

Je pense que l’écrivain, romancier ou essayiste, est plus un lanceur d’alerte qu’un militant. Il ne peut pas aborder tous les problèmes, il a ses limites selon l’endroit où il se trouve, les rencontres qu’il fait, etc. Mais quand je vois par exemple qu’une vingtaine d’années après la sortie de mon roman Terre tranquille (Shizukana daichi, trad. par Corinne Quentin, Atelier Akatombo, 2025] qui raconte la difficile relation entre les Japonais de métropole et les Aïnous, s’ouvre en 2020 un lieu comme Upopoi, premier musée national aïnou, à Shiraoi à Hokkaidô, cela me semble encourageant car il symbolise la coexistence de peuples différents.

Il est donc encore possible d’espérer ?

I. N. : Oui. C’est la définition même de l’espoir : quelle que soit la situation on peut espérer. Tout le monde se dit qu’il doit bien y avoir une amorce de solution quelque part et la cherche. L’espoir est ce qui sort en dernier de la boîte de Pandore. Etymologiquement, en grec, Pandore c’est tous les présents offerts par Dieu. Dans tous les pays, chaque jour est un nouveau jour. Dans toutes les sociétés chaque jour apporte quelque chose de nouveau. L’espoir c’est cela. Il y a peut-être un espoir que la politique japonaise change. C’est ainsi que l’histoire avance. On espère en demain. Même les gens de Gaza se disent que peut-être demain les bombardements diminueront. En fait, vivre c’est cela.

ProPos recueillis Par Ôno Hiroto et corinne Quentin (à Azumino et Tôkyô)

Certaines réponses sont aussi tirées de ses entretiens avec ozaki Mariko 1945 nen ni umarete [Né en 1945, Iwanami Shoten, 2025, inédit en français].

Ikezawa Natsuki en France

cette occasion rare

Jeudi 9 octobre 15h30-17h30 Inalco, pôle des langues et civilisations

Vendredi 10 octobre 18h30-20h

Maison de la Culture du Japon à Paris (MCJP)

101 bis Quai Jacques Chirac, 75015 Paris

Samedi 11 octobre 18h-19h30

Musée Guimet - Autorium 6 place d'Iéna, 75116 Paris

Mardi 14 octobre 10-19h Journée d’étude “Minorités ethniques” Université Lyon 3 et Institut d'Asie Orientale.

Maison Internationale des Langues et des Cultures 35 rue Raulin, 69007 Lyon

Jeudi 16 octobre 14h-16h “Les jeudis du Japon”.

Antenne toulousaine de l’Institut français de la Recherche sur l’Asie de l’Est, Université Toulouse 2-Jean Jaurès, 5 Allée Antonio Machado, 31058 Toulouse

A noter également, la parution mi-novembre d'un autre roman d'Ikezawa Natsuki aux Editions d'Est en Ouest. Il s'agit d'Atomic Box publié en 2014 au Japon. Traduction de Jacques Lalloz (voir Zoom Japon n°148, mars 2025).

ZOOM CULTURE

MANGA Goldorak revient en double

Les fans de Goldorak sont nombreux. Il y a ceux qui l'ont connu enfant et qui voudront lire l'intégrale avec les noms des personnages auxquels ils sont habitués. Et il y a ceux qui souhaiteront découvrir l'œuvre traduite en français, mais avec les noms originaux. L'éditeur Isan Manga répond à chacun de ces amateurs avec deux éditions : la Goldorak et la Grendizer. Une très bonne idée pour fêter les 50 ans de cette série culte.

UFO Robot - Goldorak ou UFO Robot Grendizer, de NagaI Gô, Isan Manga, 2025, 34,99 € chaque volume.

LITTÉRATURE Dur dur d'être une famille

La disparition de sa grand-mère entraîne Kanko, une lycéenne renfermée, à se rendre à ses funérailles avec ses parents qui sont eux-mêmes rongés par des démons. usami Rin livre un récit à la fois dur et très fort sur les relations au sein d'une famille où les rôles sont loin d'être clairs et où chacun doit combattre ses traumatismes pour construire une vraie relation familiale.

La Fille sur la banquette arrière (Kuruma no musume), d'usamI Rin, trad. par Sophie Refle, Editions Picquier, 2025, 15 €.

Kurosawa Kiyoshi au milieu du gué

A la manière d'Alfred Hitchcock, qui a retourné plusieurs de ses films, Kurosawa Kiyoshi a décidé de reprendre l'une de ses réalisations sortie en 1998 en tentant d'explorer avec l'expérience acquise et une réflexion plus profonde le style de films sur lequel il a bâti sa première notoriété : le thriller horrifique. Il y ajoute un autre élément, une sorte d'approche multicultu-

raliste à travers son désir de tourner en France et avec des acteurs français. Si l'on comprend la démarche du cinéaste, le résultat, sans être totalement décevant, laisse sur sa faim peut-être parce qu'il n'a pas réussi à faire passer toute sa pensée aux acteurs français.

La Voie du serpent (Hebi no michi), de kurosawa Kiyoshi, avec Damien Bonnard, shIbasakI Kô, Mathieu Amalric. Couleurs. 113 mn. En salles, le 3 septembre.

N IHONGOTHÈQUE

Torisetsu

Ces dernières années, j’entends souvent le terme torisetsu, qui n’existait pas quand j’habitais encore au Japon : “Torisetsu d’un nouveau jeu vidéo”, “Torisetsu de la sécurité sociale”, “Torisetsu des ados”, etc. Il m’était impossible d’en deviner le sens et j’ai dû le chercher sur Internet. Il s’agit en fait de l’abréviation de toriatsukai setsumeisho, ce qui signifie “mode d’emploi”. J’ai découvert que cette expression existait déjà avant 2012, année où elle a été officiellement inscrite dans le dictionnaire japonais. Le terme peut s’écrire de deux façons : en kanji abrégé, qui reste neutre et pratique, et en katakana, qui paraît plus pop et familier. Cette dernière forme a d’ailleurs été popularisée en 2015 par la chanson du même nom de NishiNo Kana. Ses paroles, écrites du point de vue d’une jeune femme qui s’adresse à son petit ami, constituent une sorte de mode d’emploi d’elle-même : “Si tu me complimentes régulièrement, je durerai plus longtemps. Remarque aussi les petits changements, comme de jolis ongles…” Depuis, torisetsu est utilisé dans différents contextes. Une série de guides consacrés aux 47 départements, intitulés Torisetsu de Hokkaidô, de Tôkyô, d’Ôsaka, etc., a, par exemple, rencontré un franc succès. Pour ma part, voici un extrait de mon torisetsu original des Japonais destiné aux Français : 1. Ne pas joindre les paumes en nous saluant ou en nous remerciant : ce geste appartient plutôt à d’autres cultures d’Asie du Sud. Nous, les Japonais, ne ferons pas de remarque, mais nous risquons de nous sentir un peu ridiculisés. 2. Limiter les monologues : lors d’une conversation, évitez de parler seul(e) trop longtemps, chose fréquente chez vous, les Français. Si nous ne vous interrompons pas, ce n’est pas forcément parce que nous sommes fascinés : c’est simplement par politesse. On ne coupe pas la parole !

J’ai aussi un torisetsu original des Français. Je l’écrirai le mois prochain sur le site de Zoom Japon (le magazine étant désormais bimestriel…) ! koga ritsuko

ZOOM CULTURE

INITIATIVE

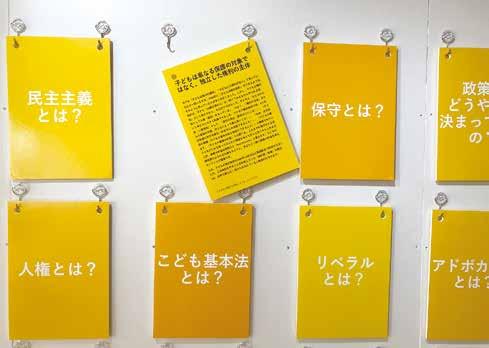

Sauver la démocratie nippone

Alors que les jeunes Japonais votent peu, le nouveau Musée de la démocratie leur ouvre des horizons.

Le quartier chic de Den’enchôfu, connu pour être l’un des plus huppés de Tôkyô, semble être un endroit insolite pour parler d’autonomisation, de défense des droits, de protestation et des risques liés à la “cancel culture”. Mais lorsqu’il s’agit de semer les graines de la démocratie directe, tous les endroits sont bons. C’est dans l’une de ces rues tranquilles que le Musée de la démocratie a ouvert ses portes le 24 mai. Cette initiative a été lancée par le Conseil japonais de la jeunesse (JYC), une organisation composée principalement d’étudiants et lycéens qui élaborent et proposent des politiques pour les jeunes.

“Au Japon aujourd’hui, les occasions d’apprendre la politique, la démocratie et les droits humains sont limitées”, explique Murohashi Yuki, directeur général du JYC. “Même dans le système scolaire, ces matières sont rarement enseignées de manière pratique et concrète. En conséquence, l’engagement politique et civique, en particulier chez les jeunes, stagne. La participation à des activités autres que le vote, telles que le militantisme et les manifestations, reste très faible. Idéalement, le Musée de la démocratie devrait devenir un lieu où tout le monde, des plus jeunes aux plus âgés, peut s’informer de manière attrayante et, espérons-le, ludique sur la démocratie, la politique et les moyens de participer à la société.” Lorsque je visite le musée, deux semaines seulement après son ouverture, l’endroit ressemble encore à un chantier. Un mur est recouvert de panneaux jaunes vifs expliquant des concepts tels que “libéralisme”, “droits de l’homme” et “illettrisme”. Sur le mur opposé, à côté

pays, les visiteurs ont écrit ce que la démocratie signifie pour eux. Dans une alcôve confortable meublée de poufs, une vidéo présente des interviews de 30 militants japonais de renom, jeunes et moins jeunes. Un petit coin est également consacré à des archives telles que des journaux et des magazines des années 1950 et 1960 relatant les manifestations ouvrières et étudiantes. Murohashi Yuki explique que le musée s’est inspiré des centres d’éducation politique créés en Allemagne. “Nous prévoyons d’organiser des expositions et des visites guidées, mais plus encore, nous espérons que le Musée de la démocratie deviendra un espace où des personnes de tous horizons pourront apprendre les unes des autres et échanger des idées. Par exemple, avant les prochaines élections à l’Assemblée métropolitaine de Tôkyô et au Sénat [qui se sont déroulées cet été],

qu’il s’agit de sujets tels que la démocratie et les droits des enfants, il y a rarement une seule bonne réponse. Ce qui importe, c’est de créer des occasions de partager des points de vue et d’engager un dialogue constructif.”

En raison du déclin rapide de la natalité et du vieillissement de la population au Japon, la proportion d’enfants et de jeunes a considérablement diminué. Par conséquent, les voix des jeunes générations, qui constituent désormais une minorité démographique, sont moins susceptibles d’être prises en compte dans les décisions politiques, et leur influence globale dans l’arène politique ne cesse de s’amenuiser. De plus, comme les jeunes sont moins susceptibles d’appartenir à des groupes d’intérêt établis, ils ont peu d’occasions d’exprimer collectivement leurs opinions ou de les faire

entendre de manière significative. Si certaines organisations s’efforcent d’intégrer les perspectives des jeunes dans la politique en dehors du cadre électoral, il reste néanmoins urgent de créer une plateforme où un large éventail de voix de la jeunesse puisse être représenté et amplifié. “A l’échelle mondiale, il est de plus en plus courant d’impliquer les jeunes dans l’élaboration des programmes politiques et communautaires”, explique Murohashi Yuki. “Dans de nombreux pays, en particulier en Europe, il existe des espaces publics et des canaux officiels pour le dialogue entre les jeunes et le gouvernement. De nombreux gouvernements ont même nommé des ministres chargés de la politique de la jeunesse afin de superviser les questions touchant les jeunes générations. Des organisations internationales, telles que les Nations unies, élargissent également les possibilités pour les adolescents et les jeunes adultes de participer à des conférences mondiales et de partager leurs points de vue sur des questions clés. Le JYC a été créé en réponse à ce mouvement international et dans le but de garantir que la voix de la jeune génération japonaise soit non seulement entendue, mais aussi intégrée de manière significative dans le dialogue politique et social du pays”, ajoute-t-il.

Fin mai, le JYC comptait 1 085 membres individuels et 80 organisations. Outre Murohashi Yuki, le conseil est dirigé par cinq directeurs, dont trois étudiants et un lycéen, ce qui souligne l’engagement de l’organisation en faveur d’une gouvernance dirigée par les jeunes et d’une représentation générationnelle diversifiée. Les activités du JYC consistent principalement à recueillir les voix et les opinions des jeunes de moins de 39 ans et à les transformer en recommandations politiques concrètes à l’intention des partis politiques et des organismes gouvernementaux.

Pour soutenir ce travail, le JYC a mis en place une série de comités politiques spécialisés couvrant des questions clés qui ont un impact sur les jeunes générations. Il s’agit notamment

ZOOM CULTURE

de la participation politique des jeunes, de l’éducation, du travail, de la sécurité sociale, de l’égalité des sexes, de la durabilité environnementale et des Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que des questions constitutionnelles. Au sein de ces comités, les jeunes membres mènent des recherches, dialoguent et défendent leurs intérêts afin d’élaborer des politiques qui reflètent leurs points de vue et leurs priorités.

“Le paternalisme est profondément ancré dans la société japonaise. Dans la pratique, cela signifie que les adultes puissants prennent souvent des décisions au nom des enfants, soi-disant dans leur intérêt, mais le plus souvent dans leur propre intérêt. Ce qui est troublant, c’est l’hypothèse selon laquelle les adultes savent mieux que les enfants ; en réalité, la voix des enfants est rarement entendue et leurs opinions sont souvent totalement ignorées. A l’origine de cette dynamique se trouve un manque de confiance envers les enfants et les

jeunes, qui sont considérés comme trop immatures pour prendre des décisions éclairées. Cette perspective est entretenue par une image traditionnelle des enfants comme des bénéficiaires passifs d’aide et de protection. Ils ne peuvent s’exprimer que lorsque les adultes choisissent de les écouter, et même dans ce cas, uniquement dans des espaces définis par les attentes des adultes. Ils sont rarement encouragés, voire autorisés, à s’exprimer dans des domaines où leur présence n’est pas prévue”, souligne le directeur général du JYC. Un exemple révélateur de ce décalage est la différence de réaction des adultes face à la participation des jeunes aux élections et aux mouvements sociaux. En 2021, lors des élections à la Chambre des représentants, des campagnes ont exhorté les jeunes à voter, soulignant la nécessité d’augmenter la participation électorale des jeunes. Pourtant, dans le même temps, lorsque les jeunes ont rejoint les manifestations mondiales pour le climat parallèlement à la

ZOOM CULTURE

conférence COP26, leur militantisme a suscité de vives critiques. Certains participants ont été victimes de harcèlement en ligne. Aujourd’hui, de nombreux jeunes militants assistent aux conférences de presse le visage couvert ou utilisent des pseudonymes pour éviter les réactions négatives qui pourraient nuire à leurs perspectives d’emploi. Cette contradiction révèle une vision plus profonde de la société : celle que les jeunes sont intrinsèquement immatures. A l’approche des élections, les adultes disent “Allez voter”, en soulignant le faible taux de participation des jeunes comme un problème. Mais ils attendent des jeunes qu’ils participent uniquement à des systèmes conçus et contrôlés par des adultes, en choisissant parmi des candidats adultes, des programmes rédigés par des adultes et des processus électoraux gérés par des adultes. Pourtant, lorsque les jeunes prennent des mesures pour exercer une influence plus directe, par exemple en plaidant pour l’abaissement de l’âge requis pour se présenter aux élections, on leur répond qu’il est “trop tôt”. Lorsqu’ils organisent leurs propres manifestations, ils sont accueillis avec mépris : “Les étudiants doivent étudier”, leur dit-on.

Ces réactions découlent d’une conviction persistante selon laquelle les jeunes ne sont pas des citoyens à part entière, mais des personnes fragiles et dépendantes qui ont besoin d’être surveillées. Cette mentalité continue de façonner la façon dont les jeunes se perçoivent. Beaucoup intériorisent les attentes des adultes, hésitent à penser ou à agir de manière indépendante et remettent constamment en question la façon dont ils sont perçus. Au final, ils apprennent à ne pas s’exprimer, mais à rester dans les limites que les adultes leur ont fixées.

“Nous devons changer afin de résoudre nousmêmes les problèmes sociaux et de donner plus de pouvoir aux jeunes”, assure Murohashi Yuki.

“C’est la première étape vers l’enracinement d’une véritable démocratie au Japon.”

gianni simone

Les visiteurs peuvent s'inspirer des témoignages de plusieurs militants.

«

BON GOÛT Tout pour profiter de la Lune

Le 6 octobre, les Japonais célèbreront notre satellite autour de bons plats qui se dégustent aussi avec les yeux.

En japonais, on dit que le ciel est plus haut en automne. Cette impression est due au climat, qui apporte un air sec et frais. C’est le moment idéal pour contempler la lune, et on célèbre justement sa beauté à l’occasion de la fête de tsukimi (contemplation de la lune) ou de chûshû no meigetsu (la belle lune de mi-automne), une coutume que l’on partage avec plusieurs pays asiatiques tels que la Chine, Taïwan (voir Zoom Japon n°143 et n°144, septembre et octobre 2024), la Corée, le Vietnam ou ou la Thaïlande. Sa date, suivant le calendrier traditionnel, change chaque année (c’est le 6 octobre en 2025) et, ce jour-là, on se rassemble autour de mets concoctés en offrande à la lune.

Traditionnellement, la table est décorée avec des fruits et légumes sphériques, tels que le raisin, la châtaigne, la poire asiatique, le kaki, le potimarron kabocha, le soja et le taro satoimo. On prépare également des dango, des boulettes de riz dont la recette varie selon les régions : en général sphériques, mais parfois ovales, en forme de goutte d’eau, en brochette, grillées, pochées, cuites à la valeur, avec ou sans anko (pâte de haricots rouges sucrée), dans une marmite…

Cette fête célébrant la nature au moment de la récolte, il est aussi coutumier de préparer des plats à base de patates douces, de riz cuit aux produits d’automne comme les champignons, la soupe aux légumes d’automne et aux champignons. On voit également, à cette période, des pâtisseries japonaises et occidentales représentant des lapins, car la croyance veut qu’ils habitent sur la lune. Certaines pâtisseries pro -

posent le geppei, un mochi de la lune, une pâte brisée fourrée d’anko, de noix et de sésame, un mets d’origine chinoise.

Selon les régions, une coutume similaire à Halloween existe : l’otsukimi dorobô (le voleur de tsukimi), qui consiste pour les enfants à aller goûter l’offrande chez les autres à la dérobée (mais autorisée). Certaines maisons préparent un panier de friandises devant leur porte pour accueillir les petits visiteurs.

Même en tant que touriste étranger, on peut apprécier ce moment, car les restaurants proposent des menus spéciaux pour l’occasion : burger Tsukimi (burger avec œuf au plat), udon Tsukimi (nouilles udon avec œuf mollet), parfait Tsukimi (entremets glacé aux marrons), pizza Tsukimi (pizza aux œufs de caille). Cette

tendance relativement récente consiste à préparer des mets salés à base d’œufs. Les chaînes de fast-food, de McDonald’s à Domino’s Pizza, se livrent une concurrence acharnée pour créer le meilleur tsukimi. Les cafés et salons de thé proposent également les douceurs en forme d’usagi (lapin) ou aux marrons, qui sont en général délicieuses.

Les réseaux sociaux ont certainement joué un rôle dans l’apparition de ces plats, et il serait facile de critiquer la stratégie marketing de ces enseignes. Il n’empêche qu’elles contribuent finalement à perpétuer cette tradition auprès des jeunes générations. L’essentiel est de continuer à apprécier la beauté des soirées d’automne où la lune nous envoie sa douce lumière. sekigucHi ryÔko

LE SALON EUROPÉEN DU SAKÉ ET DES BOISSONS JAPONAISES

Saké, unenouvelle reconnaissance ? 11e ÉDITION

Oryzae(kôji-kin -

4 5 6 CT BRE 2 25

Adresse : NEW CAP Event Center 1-13, Quai de Grenelle, 75015 Paris

Transports : Métro, ligne 6 : Bir-Hakeim RER C : Champs de Mars Tour Eiffel

Ouvert à tous • 4 & 5 octobre

PRIX PUBLIC : 25€

Professionnels • 4, 5 & 6 octobre

GRATUIT SUR INSCRIPTION

ZOOM GOURMAND

L A RECETTE DE HARUYO

Sasami no negi shioremon itame (Poulet sauté au citron salé)

PRÉPARATION

01 - Couper le blanc de poulet en morceaux de taille moyenne.

02 - Émincer finement le poireau.

03 - Mélanger le poulet avec la fécule, le sel et le poivre.

04 - Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce.

05 - Chauffer l’huile de sésame dans une poêle

INGREDIENTS

(pour 2 personnes)

• 300 g de blanc de poulet (filet ou poitrine)

• Sel et poivre

• 1 cuillère à soupe de fécule de pomme de terre (ou de maïs)

• 1 poireau

• 1 cuillère à soupe d’huile de sésame

06 - Faire revenir le poulet 4 à 5 minutes en le retournant pour bien le cuire des deux côtés

07 -

08 - Servir chaud.

Astuces

Pour une version relevée, ajoutez un peu de piment émincé. Vous pouvez remplacer le poulet par de l’échine de porc, des crevettes, du gésier, etc.

Pour la sauce

• 2 cuillères à soupe de saké

• 1 cuillère à café de bouillon de poulet en poudre

• 2 cuillères à café de jus de citron

• 1/2 cuillère à café de sauce soja

Alex Kerr, conservateur en chef (1/2)

L'écrivain américain s'est fait une spécialité de s'intéresser à ces lieux uniques au Japon aujourd'hui menacés.

Dans son dernier ouvrage, Japon caché (trad. par Guillaume Villeneuve, Editions Nevicata, Bruxelles, 2024), Alex Kerr se lance dans une quête pour découvrir les merveilles qui existent encore au Japon. Il nous entraîne dans de nombreux endroits isolés et méconnus où l’on trouve encore des vestiges de la culture traditionnelle. L’auteur et voyageur américain s’est confié à Zoom Japon pour évoquer sa passion pour l’archipel.

J’aimerais commencer par un point que je trouve très intéressant dans votre livre. Vous prévenez en quelque sorte vos lecteurs que votre ouvrage n’est pas un guide touristique classique. Dans un certain sens, je le qualifierais même d’anti-guide ou d’anti-livre de voyage. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le message que vous souhaitez transmettre et sur les raisons qui vous ont poussé à écrire votre livre en japonais ?

Alex Kerr : Japon caché fait en fait partie d’une série de livres que j’ai réalisés avec le même éditeur japonais. J’avais, par exemple, déjà publié avec eux un ouvrage intitulé Nippon keikanron [Théorie du paysage japonais, Shûeisha, 2014,

inédit en français]. Il n’est disponible qu’en japonais, mais il traite des questions liées au paysage qui m’intéressent et sur lesquelles j’écris régulièrement. Ils m’ont alors proposé d’aller visiter dix endroits insolites et d’écrire à leur sujet. Pour moi, c’était une proposition de rêve, car cela faisait longtemps que je voulais faire une nouvelle version actualisée de ce qu’avait fait Shirasu Masako dans les années 1960 et 1970, en particulier son livre légendaire Kakurezato [Les villages cachés, Shinchôsha, 1971, inédit en français]. Elle a été une grande mentor pour moi, mais ses écrits sont un peu difficiles à lire pour les gens d’aujourd’hui. Elle est très érudite et très cultivée, vous savez, avec

des références à la poésie classique et tout ça. Je voulais faire quelque chose de plus facile à lire et plus en phase avec ce que nous voyons aujourd’hui. Pour certains des endroits que nous avons visités, j’ai en fait suivi ses traces, tandis que d’autres ont été choisis par nous-mêmes. C’est ainsi que le livre a été écrit. Il nous a fallu environ deux ans pour visiter tous ces endroits. Le livre de Shirasu parle de lieux cachés que les grands groupes de touristes et les touristes typiques évitent et ne connaissent même pas. C’est ce que je voulais revisiter, mais en même temps, c’est plus que cela. Je voulais aller plus loin. Ne nous contentons pas de dire : “Voilà un autre joli temple, et voilà un beau jardin”, mais essayons de voir ce que ces choses sont vraiment, vous voyez. Très souvent, cela est occulté dans les grands sites touristiques célèbres, mais c’est précisément dans ces endroits cachés, laissés pour compte par le temps, que beaucoup de choses authentiques ont été préservées.

Dans votre livre, vous mettez plus d’une fois en garde vos lecteurs contre les dangers inhérents au tourisme. Vous leur dites : “D’accord, vous lisez des choses sur ces endroits, mais n’y allez pas !” Et vous ajoutez : “Réfléchissez-y à deux fois, voire trois fois, avant de choisir votre destination.”

A. K. : C’est parce que je pense que nous avons besoin d’une nouvelle philosophie du tourisme. Une grande partie de ce que j’enseigne à l’université de Kyôto et de ce que je fais à travers mes écrits, mes conférences, mes projets de restauration de maisons à travers le Japon, etc. repose sur mes idées sur le tourisme durable. D’un côté, il y a ces villes et villages ruraux qui sont en grande difficulté à cause du dépeuplement. Ils doivent trouver un moyen de survivre, et j’essaie de les aider. Cependant, c’est le côté positif du tourisme. De l’autre côté, il y a le chaos du tourisme de masse dans le Japon moderne. C’est un énorme problème. Bien sûr, cela ne concerne pas seulement le Japon. C’est le cas partout dans le

ZOOM VOYAGE

monde, de Venise à Barcelone, etc. Maintenant, même le Machu Picchu ! C’est incroyable. Il y a eu un embouteillage au sommet de l’Everest, avec des gens qui faisaient la queue sur le pic, et certains sont morts. Ils vont partout, laissant des déchets derrière eux et gâchant l’expérience de tous les autres.

Mais le problème, c’est que c’est nous qui causons cette destruction, parce que nous sommes là aussi. Moi aussi, je suis un touriste, n’est-ce pas ? Nous faisons tous partie du problème. Il y a donc deux aspects à la gestion du tourisme. Lorsque je conseille les villes que j’ai mentionnées plus tôt, je parle surtout de la manière dont elles peuvent développer une forme de tourisme durable et prévenir les dégâts. Mais il y a un autre aspect à prendre en compte, celui des touristes. Lorsque nous voyageons, quelle devrait être notre norme ? Avant, nous pouvions aller où bon nous semblait, et ça ne posait pas de problème. Aujourd’hui, il faut y réfléchir à deux fois et, au lieu de se demander où l’on veut aller, il faut se demander où l’on est utile. Si je vais dans cet endroit, vais-je aggraver les dégâts ? Cela peut être le cas des Galápagos. J’ai toujours voulu y aller, mais je n’irai pas car je pense que je n’apporterais rien à cet endroit. Au contraire, je ferais partie du problème. Alors, où irais-je ? Eh bien, j’irais dans la vallée d’Iya, à Shikoku, ou dans d’autres endroits reculés où les problèmes sont vraiment graves. Leur économie et leur population sont en déclin et ils ont besoin de personnes venues de l’extérieur. Ma visite serait donc bénéfique. C’est en partie ce dont parle ce livre. Je veux dire par là qu’il existe des endroits où nous pourrions aller et où l’on aurait vraiment besoin de nous. Peut-être pas tous, et nous ne voulons pas non plus les envahir et les détruire.

Au fait, dans le livre, il y a un endroit dont vous ne révélez pas l’emplacement au lecteur.

A. K. : Oui, c’est le dernier du livre. C’est un endroit très spécial et personnel, et personne ne

devrait savoir où il se trouve. Parmi les endroits mentionnés dans votre livre, y en a-t-il un qui vous a particulièrement marqué, pour une raison ou une autre ?

A. K. : Il y a une plage sur l’île d’Amami Ôshima, située entre Kyûshû et Okinawa (voir Zoom Japon n°149, avril 2025). Elle s’appelle Katoku Beach et ressemble à l’une de ces plages immaculées des îles du Pacifique Sud. Les habitants l’appellent Jurassic Beach en raison de son état vierge. Pourtant, même cet endroit isolé est menacé par la “construction effrénée” du Japon. Il est prévu de construire une immense digue en béton sur toute la longueur de la plage, ce qui est absurde car l’endroit est très isolé et n’a pas besoin d’être protégé. Je n’ai appris l’existence de ce projet que lorsque j’ai été contacté par JeanMarc Takaki, un guide local qui se bat pour sauver Katoku Beach.

Dans votre livre, vous écrivez : “Jusqu’à présent, les dommages causés à l’environnement d’Amami ont été limités, mais il ne faut pas être trop optimiste.” A votre connaissance, y a-t-il eu des changements à cet égard ?

A. K. : Oh, oui. La construction se poursuit, elle n’a pas été arrêtée. Ils vont la construire. Ils la construisent en ce moment même. Ils en sont encore aux premières étapes, mais c’est un processus de construction en cours et cela va se faire. C’est inéluctable.

J’ai vérifié l’endroit sur Google Earth et il semblait que les travaux n’avaient pas encore commencé.

A. K. : Oui, mais il y a d’énormes rangées de blocs de béton sur le terrain juste derrière, prêts à être installés. Donc, cela va se faire. Ce n’est pas une question de “si”, mais de “quand”, car ils sont déterminés à le faire. La préfecture veut que cela se fasse. Pour l’instant, ils ont ralenti le projet, grâce à Takaki-san. Ils ont vraiment fait de leur mieux. Takaki-san est un trésor national, vous savez. Mais ils vont détruire cette plage.

J’ai également entendu dire que la côte de Kakeroma, une petite île située juste au sud d’Amami Ôshima, a déjà été entièrement recouverte de béton.

A. K. : C’est exact. Tous les petits ports sont déjà bétonnés. Cela se produit partout. Tout le littoral japonais est en train d’être bétonné, c’est très systématique. Sadogashima, qui avait autrefois un littoral rocheux, a subi le même

C’est le momentd’apprendre le japonais

Tout pprendre japonais !

Disponible en librairie et sur issekinicho.fr

sort, port après port, parfois même sur une simple portion de littoral. Les uns après les autres, ils sont bétonnés. Le Japon est déterminé à bétonner toutes les surfaces naturelles.

Takaki a dit une chose intéressante lors d’une conférence de presse, l’année dernière, au Club des correspondants étrangers du Japon : beaucoup d’habitants de l’île sont en fait favorables à tous ces travaux, car ils sont

une source d’emplois pour eux.