LASS UNS DARÜBER REDEN

#zurichpride

#lassunsdarueberreden

#zeitzumreden

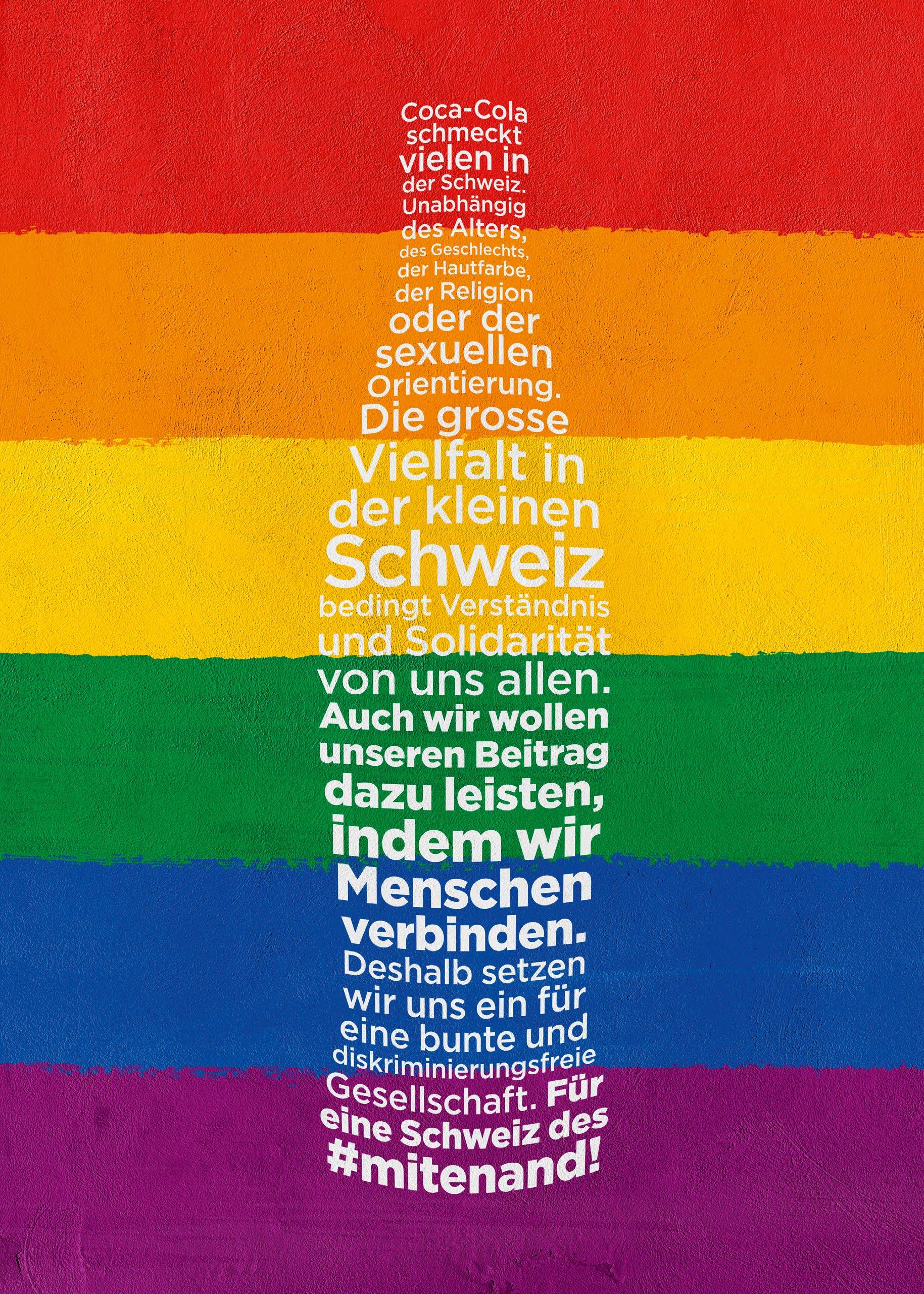

Stolzer Main Partner der Zurich Pride 2023.

Wir stehen für Vielfalt und Individualität.

Für eine bunte Schweiz und ein einzigartiges Du.

#zurichpride

#lassunsdarueberreden

#zeitzumreden

Stolzer Main Partner der Zurich Pride 2023.

Wir stehen für Vielfalt und Individualität.

Für eine bunte Schweiz und ein einzigartiges Du.

«Queere» Orte gehören zur Stadt Zürich wie die Pride. Diese Begegnungsorte sind wichtig, immer wieder aber auch bedroht und gefährdet. Entsprechend haben sie sich immer wieder verändert und neu erschaffen.

In den 1930er Jahren sind die lesbische und schwule Szene in Zürich örtlich und organisatorisch eng verbunden: Der Damenclub Amicitia geht mit dem Herrenclub Excentric eine Koalition ein. Sie gründen gemeinsam die Schweizerische Liga für Menschenrechte und an der Kernstrasse 60 entsteht ein schwul-lesbisches Klublokal.

In den 1940er Jahren treffen sich die im Lesezirkel «Der Kreis» organisierten Männer im «Schlauch» an der Münstergasse im Niederdorf – Die Spuren der Amicitia-Initiantinnen verblassen. «Der Kreis» veranstaltet im Theatersaal am Neumarkt 5 grosse, festliche Anlässe für schwule Männer. Es folgen düstere und repressive Jahre mit Homosexuellen-Register, Tanzverboten und Razzien in den 1960er Jahren. In den 1970er Jahren erstarkt die schwul-lesbische Bewegung wieder und auch trans Menschen beginnen sich zu organisieren, wobei davon auszugehen ist, dass trans Menschen sich bereits in der Vergangenheit in homosexuellen Kreisen bewegten.

Drei Infotafeln in der Zürcher Altstadt erinnern an diese Zeit, die von Aufbruchstimmung, aber auch Repression geprägt war und in der die Grundsteine für die queere(n) Bewegung(en) in unserer Stadt gelegt wurden. Die Tafeln waren bis vor Kurzem auf der Seite Brunngasse des ehemaligen Barfüssers angebracht und befinden sich nun auf der Seite Spitalgasse der neu eröffneten Kweer Bar im selben Gebäude. Es gehört zu sozialen Bewegungen, dass es leise und laute Stimmen gibt, dass es verschiedene Meinun -

gen gibt, dass Positionen verhandelt werden müssen. Es gehört dazu, dass sich Bewegungen immer wieder neu organisieren und neu orientieren. Es gehört auch dazu, dass Geschichten manchmal auch etwas vergessen gehen, dass Erlebtes und Erlittenes nicht für alle dasselbe ist und meint. Der Austausch darüber ist wichtig, und letztendlich geht es auch immer darum, sich nicht spalten zu lassen und gemeinsame Bündnisse einzugehen.

Nutzen Sie die Pride, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn genau diese Orte der Begegnung und des Austauschs machen die Community stark. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesellige und diskussionsfreudige Pride mit gemeinschaftsbildenden Anlässen und spannenden Debatten.

Stadtpräsidentin

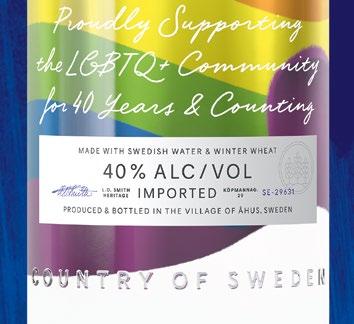

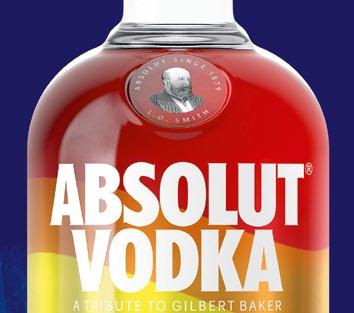

Seit mehr als 20 Jahren zeigen wir Farbe für ein LGBTQ*- freundliches Arbeitsumfeld.

Möchten Sie auch Teil davon werden?

ubs.com/pride

33 //

drin, statt nur dabei

Herausgeber Verein Zurich Pride Festival, 8000 Zürich

Gesamtverantwortung Kevin Burke Creative Design Sara Davaz

Chefredaktorin Andrea Meili Redaktion Michael De Vita-Läubli, Fabian Kupiaj Korrektorat Corina Rieser Anzeigenverkauf Kevin Burke

FLYERKING.ch, 8304 Wallisellen

Auflage 10’000 Ex.

Die Route und alle Details

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern oder Fotos gehören ausschliesslich dem Verein Zurich Pride Festival oder den speziell genannten Rechteinhabern und unterliegen dem Schweizer Urheberrecht. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheber:in im Voraus einzuholen. Inhalte Dritter werden als solche gekennzeichnet. Der Verein ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Anzeigen.

As a proud partner of Zurich Pride, we’re committed to creating a culture that allows our employees to change the world without changing themselves. Diversity, Equity & Inclusion at Johnson & Johnson means - We All Belong. More information on: jnj.ch/diversity-and-inclusion

Together for a healthy Switzerland. Providing greater quality of life.

Kürzlich im Starbucks in Zug suchte ich auf meinem Handy nach meiner Mitgliedskarte. Die Barista schmunzelte mich an: «Spannende Farbwahl hast du auf deiner Handy-Hülle». Ich lachte zurück und fragte rhetorisch: «Du kennst dich gut aus, bist du auch lesbisch?» Der kurze Moment der Verbundenheit klang noch nach, als ich mein Handy mit der abblätternden rot-weiss-pinken Hülle verstaute. Verbundenheit ist ein Gefühl, das ich mit der Community assoziiere. Wenn ich meine rot-weiss-pinke Brille abnehme, sehe ich auch die andere Seite. Denn auch in der Lesben-Community scheiden sich in vielen Themen die Geister, gerade wenn es uns selbst betrifft.

Während sich die einen an der steigenden Sichtbarkeit von queeren Frauen in Filmen, Serien und Shows freuen, werden genau diese Formate von

anderen gecancelt, weil sie mit dem Inhalt nicht einverstanden sind. Filme, welche für die einen lesbischen und bi+ Frauen toll sind, lösen bei anderen Empören aus.

Diskussionen über Repräsentation finde ich wichtig. Andererseits rauben Grabenkämpfe uns die Kräfte. Obgleich brauchen wir Kraft, um uns gemeinsam dafür einzusetzen, dass die lesbische Sichtbarkeit in der Kultur weiterhin steigt. Und zwar so, dass wir uns darin wiedererkennen.

Foto:JanPegoraro

Foto:JanPegoraro

Ich ermutige euch, mit dem diesjährigen Pride-Motto «Lass uns darüber reden» Silos zu durchbrechen. Lasst uns mehr miteinander statt übereinander sprechen.

Auch als Partnerin der Pride. Unsere Mitarbeitenden und das bankinterne Netzwerk Queers & Peers bestätigen: Vielfalt ist ein Gewinn. Für die Zürcher Kantonalbank genauso wie für die Gesellschaft. Die nahe Bank.

Im letzten Jahr haben wir bei der Zurich Pride zahlreiche E-Mails von Vereinsmitgliedern erhalten, die unzufrieden mit dem trans Motto waren. «Ich fühle mich als Schwuler nicht mehr erwünscht und trete aus», so der Tenor mehrerer Nachrichten.

Ich habe mich gewundert. Ich bin selber schwul und fühlte mich an der letzten trans Pride sehr willkommen. Ich habe meine Fingernägel in hellblau, rosa und weiss angemalt und fand es toll, für Rechte einzustehen, auch wenn sie mich selbst nicht betreffen. In der Vergangenheit waren die Männer an der Zurich Pride sehr sichtbar. Fast jeder Zeitungsartikel über die Demo war mit einer Drag Queen bebildert. Oft wurde von der «Schwulenparade» geredet. Auf vielen Party Plakaten waren durchtrainierte ObenOhne-Typen.

Heute ist die Zurich Pride breiter. Bisexuelle, Asexuelle, Aromantische, trans und intergeschlechtliche

Menschen, Polyamore und viele mehr rücken unter dem Regenbogen zusammen.

Nun fühlen sich gewisse Schwule verdrängt oder wie einige sogar schreiben diskriminiert. Doch da gibt es aus meiner Sicht einen Unterschied. Laut Duden bedeutet «Diskriminierung» eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen aufgrund unreflektierter oder unbewusster Vorurteile. Aus meiner Sicht werden Schwule nicht diskriminiert, sondern der Kuchen wird fairer verteilt. Das bedeutet mehr Stücke für alle, dafür etwas kleiner.

Ein besonderer Dank geht an unsere Mitglieder an die zahlreichen Helfer:innen und unsere diesjährigen Partner:innen. Wir bedanken uns ausserdem bei allen Organisationen, Vereinen und Autor:innen, die ehrenamtlich einen Artikel zum diesjährigen Magazin beigesteuert haben.

Organisationskomitee 2023

Andrea Meili, Andreas Cener, Andreas Pernsteiner, Angelo Urso, Benjamin Hermann, Christoph Iseli, Davide Milano, Emanuele Baiada, Estefania Schmid, Eva Hirt, Fabian Kupiaj, Franco Ribera, Gentiana Xhemshiti, Humphrey Lüthy, Jasmin Müller, Jeannine Borer, Joel Sommerer, Jonathan Lemoine, Julia Gabriel, Kateryna Fediuk, Kosta Kowatschew, Livia Grossenbacher, Manuel Wirth, Marc Riou, Marie-Louise Lo, Markus Marti, Melanie Handschuh, Melissa Vangehr, Mia Portmann, Nina Novich, Oliver Rückert, Pascal Lüchinger, Patrice Zumsteg, Patrick Pöttschacher, Samuel Senkyr, Sara Davaz, Sarah Zwyssig, Sebastijan Gec, Shannon Tobler, Timo Vangils, Werner Neth, Werner Oberholzer

Vorstand Verein Zurich Pride Festival 2023

Co-Präsidentin: Jill Nussbaumer

Co-Präsident: Alexander Wenger

Politik: Michael De Vita-Läubli

Finanzen: Dennis Radau

Mitglieder & Administration: Raphael Märki

Festival & Infrastruktur: Florian Gratz

Festival Stage & Main Party: Marco Uhlig

Kernteam 2023

Demonstration: Carlos Schönhärl

Festival Services: Claudio Els

Booking: Alexander Thamm

Sicherheit: Jovi Petrecca, Ronny Tschanz

Marktplatz: Alexandra Payá, Lukas Ursprung

Partnerschaften: Danilo M. Ciaravolo, Oliver Welti

Kommunikation: Kevin Burke

Community/International: David Reichlin

Event Partner

Visibility Partner

Hospitality Partner

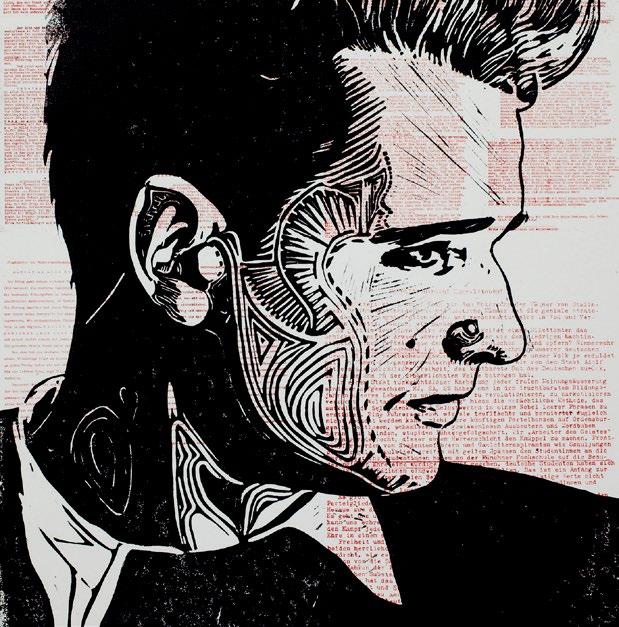

Main Partner Co-Partner Media Partner SupporterIllustration von Andrea Vollgas

@vollgasstudio

Illustrationen rund um Queerness, Feminismus, Körperbewusstsein und Sexualität.

Das diesjährige Motto 2023 «Lass uns darüber reden» rückt den Dialog innerhalb unserer Community in den Fokus. Es ist Zeit, Missverständnisse abzubauen und den Zusammenhalt zu stärken, indem wir miteinander reden und uns gegenseitig zuhören.

Wer kennt es nicht, im Arbeitsalltag wird ein Projekt vorgestellt und von zehn anwesenden Personen gibt es elf Meinungen dazu. Der Mensch bildet sich eine Meinung – geprägt von seiner Einstellung, äusseren Einflüssen und Mitmenschen. Manche Meinungen sind fundiert, andere weniger. Das Projekt kommt nur weiter, wenn Meinungen ausgetauscht werden und darüber diskutiert wird. Dabei ist es wichtig, dass nicht nur auf der eigenen Meinung beharrt, sondern der Gegenseite auch zugehört wird. So kann es zu einem Konsens kommen. Wieso sollte das, was bei einem Projekt funktioniert, im Zusammenleben innerhalb der Community nicht funktionieren.

In den letzten Jahren hat sich der Umgangston verschärft. Die Diskussionen wurden kompromissloser. Der eigene Standpunkt ist der richtige. Andere Meinungen werden oft nicht mehr angehört. Eine Zerrissenheit ist nicht nur in der allgemeinen Gesellschaft spürbar, sondern auch innerhalb unserer Community. Als das Motto Mitte Februar veröffentlicht wurde, gab es zahlreiche positive Reaktionen darauf. Viele denken, dass es wichtig ist, wieder aufeinander zuzugehen. Die Generationen untereinander, aber auch die Community selbst bzw. jene, welche sich als «die Community» definieren, sowie alle, die sich nirgends wiederfinden.

Aber: Wer definiert sich als Teil unserer Community? Sind das die gestylten Schwulen, die unpolitische Partygänger sind? Oder die Lesbe im Flanellhemd, welche hässig und frustriert ist? Oder gar die nonbinäre Person, welche nach Aufmerksamkeit lechzt? Die bisexuelle Person, welche sich nicht festlegen kann? Und nun auch noch die Asexuellen? Oder sind es Menschen welche neurodivers oder BiPoC (Black, Indigenous and People of Color) sind?

Es gilt festzuhalten. Schluss mit Schubladisierungen und Ausgrenzungen. Wir alle sind eine Community. Egal welche sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität mensch hat. Egal welche Adjektive mensch nutzt, um sich selbst zu definieren, egal welche Hautfarbe mensch hat. Es ist egal! Du und ich, wir alle sind Teil dieser Community!

Woher kommt denn dieses Schubladendenken, woraus wir nur Vorurteile ableiten? Weshalb benötigen wir ein Bild vor unseren Augen, um über eine Person zu urteilen, ohne sie aber zu kennen? Es ist höchste Zeit, dass wir diese Bilder löschen und jedem Menschen neutral begegnen, offen aufeinander zugehen, miteinander reden und uns zuhören. Einige von uns müssen über ihren Schatten springen und die Komfortzone verlassen. Aber nur so funktioniert

das Zusammenleben in einer Gemeinschaft – eben auch in unserer Community. Wir können nicht ausserhalb unserer Community Verständnis und Akzeptanz fordern und gleichzeitig schliessen wir uns gegenseitig aus. Wir müssen zuerst vor unserer eigenen Haustüre kehren.

So wie wir innerhalb der Gruppen unseres Spektrums die Vorurteile ablegen müssen, müssen wir es auch zwischen den Generationen tun.

Ein fiktives Beispiel der 50-jährigen Claudia: Sie lebt erst seit kurzem als frauenliebende Frau und hat sich bisher kaum mit anderen Bereichen der Community, bspw. trans Personen, auseinandergesetzt. Dementsprechend ist vieles neu für Claudia und sie fühlt sich leicht überfordert. Sie sucht Kontakt zur Community und geht an eine Veranstaltung für FLINTA (Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen) mit der Annahme, es sei ausschliesslich für frauenliebende Frauen. Sie trifft dabei auf eine Gruppe junger weiblich gelesener Menschen. Sie kommen in Kontakt und es stellt sich schnell heraus, dass Alex, Kris, Lou und Robin trans Frauen sind. Ein wenig überfordert teilt Claudia im Gespräch mit, dass sie Kontakt mit Frauen suche. Schnell wandelt es sich in eine hitzige

Fotos im Artikel

«The Gender Spectrum Collection», Bild: Zackary Drucker genderphotos.vice.com

Shutterstock,

Bild: Jacob Lund

Diskussion darüber, dass Claudia eine TERF (TransExclusionary Radical Feminist) sei und sich doch von dieser Veranstaltung verabschieden solle. Beide Seiten sind nachvollziehbar. Hast du liebe:r Leser:in die Antwort darauf, wie es hätte besser laufen können? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn beide die Diskussion weitergeführt hätten, anstatt sich gegenseitig anzuschuldigen? Vielleicht hätte die Gruppe trans Frauen Claudia erklären können, dass diese Aussage falsch und deplatziert gewesen ist und sie sich auch als Frauen verstehen. Und Claudia im Gegenzug erklärt hätte, dass sie sich bis anhin nicht damit befasst und deshalb vorschnell geurteilt hätte? Diese Diskussion hat in diesem Beispiel leider gar nicht erst stattgefunden. Stattdessen gibt es nun zwei Seiten, die sich missverstanden fühlen und frustriert sind.

In einem anderen Beispiel spielen Urs und Philipp die Hauptrollen. Beide sind Ende Vierzig und haben sich nun bald 30 Jahre lang für die Rechte von Schwulen eingesetzt. Sie waren in einem lokalen queeren Verein engagiert, waren bei jeder Pride dabei und haben sich bei den verschiedenen Abstimmungen vom Partnerschaftsgesetz über den Diskriminierungsschutz bis hin

zur Ehe für alle jeweils sehr aktiv eingesetzt und sich auf der Strasse beim Abstimmungskampf beteiligt. Das letzte Mal war im August 2021 vor der Abstimmung zur «Ehe für alle». Nun ist für sie alles erreicht, sie leben in ihrem trauten Heim in einem Zürcher Vorort und waren nur noch selten beim queeren Verein anwesend. Inzwischen sollen sie sich bei jedem Vereinstreffen mit Pronomen vorstellen und zeigen hierfür kein Verständnis. Im zugehörigen Vereinslokal war früher Donnerstag- und Freitagabend die Gaybar geöffnet. Nun ist an jedem zweiten Freitag der Abend für trans und nonbinäre Menschen. Urs und Philipp fühlten sich ausgeschlossen, zeigten für die neusten Entwicklungen kein Verständnis und traten schliesslich aus dem Verein aus. Sie haben in ihrem Umfeld nur Schwule und sonst keine Queers. Ihre Bar ist «nur» noch sechsmal statt achtmal pro Monat für sie geöffnet. Hätte es die Situation für die beiden nicht verbessert, wenn sie einst das Gespräch gesucht und versucht hätten zu verstehen, was die Bedürfnisse und Anliegen junger queerer Menschen sind, statt sich selbst auszugrenzen? Dass nun eine neue, jüngere Generation ihre Rechte einfordert und ihren «safe space» sucht, ist genau das, was die schwule Community einst auch gemacht und gesucht hat.

Die Zeiten haben sich geändert. Der Feminismus ist nicht mehr der gleiche wie früher und durch die beinahe vollständige rechtliche Gleichstellung von Schwulen und Lesben kommen bisher verdeckte, vergessene oder bislang unsichtbare Forderungen auf. Auch sind viele von uns von Intersektionalität betroffen. Verweigern wir uns der Diskussion nicht. Lasst uns in den Dialog treten.

Nur wenn wir zur Diskussion bereit sind und Vorurteile zur Seite schieben, können wir wieder aufeinander zugehen und gemeinsam für unsere Zukunft einstehen und Ziele verfolgen. Zuhören, lernen und Triggerpunkte erkennen. Mehr Dialog statt Shitstorms. Mehr direkte Aussprachen statt offener Briefe. Und wenn wir mal nicht einer Meinung sind, müssen wir lernen Spannungen auszuhalten und Gemeinsamkeiten zu finden. Denn das eigene Zersplittern der Community schwächt uns nur in unserer Position. Je stärker wir zusammen sind, desto besser geht es uns allen!

Barbara Bosshard von queerAltern und Ewa Bender von der Milchjugend haben eine Stunde über die Generationen und deren Anliegen gesprochen und Tipps für ein gestärktes Miteinander ausgetauscht.

Michael De Vita-Läubli Zurich Pride

Barbara Bosshard queerAltern

Michael De Vita-Läubli Zurich Pride

Barbara Bosshard queerAltern

Michael: Als du Barbara das Motto «Lass uns darüber reden» der diesjährigen Pride gehört hast, was ging dir durch den Kopf?

Barbara: Für mich ist der Dialog sehr wichtig. In erster Linie das gesprochene und nicht das geschriebene Wort. Der Austausch über Mails kann total falsch verstanden werden. Deshalb rufe ich gleich an, wenn ein Mail mit heiklen Fragen kommt oder ich schreibe zurück, dass ich lieber darüber rede als schreibe. Man kommt einander viel näher und das kann grosses Verletzungspotential verhindern.

Michael: Und in Bezug auf den Generationendialog?

Barbara: queerAltern und die Milchjugend sind da gemeinsam auf einem guten Weg, da wir mit den Jungen den Kontakt suchen und in Kontakt sein möchten. Ich hatte früher nie grosse Vorbilder in Bezug auf sexuelle oder weitere Identitäten gehabt. Ich möchte daher vor den jungen Menschen stehen und sagen: «Schaut, auch mit über 70 kann ich noch lesbisch leben. Und mit 70 bin ich nicht einfach verbittert – nein, ich kann mich noch immer engagieren.». Auch kann ich wertvolle Erfahrungen weitergeben. Beim Generationentalk zum Thema Nonbinarität habe ich im Nachgang ein sehr schönes und berührendes Mail von einem 25-jährigen Menschen erhalten, dass wir Vorbilder seien und es ihm als Mensch eine Perspektive gebe.

Ewa: Wir machen gerne Anlässe mit queerAltern zusammen. Auch bei unseren Anlässen wie der Milchreise schauen wir gemeinsam Ausschnitte aus dem Katzenball an. Es sind wunderschöne Momente, an denen wir auch das eine oder andere Tränchen verdrücken. Aus der Perspektive der jungen Aktivist:innen ist es wahnsinnig wichtig, zu sehen, was vor uns war und wer vor uns gekämpft hat. Oder wie sie damals noch kämpfen mussten. Wir können auf deren Erfolge aufbauen und realisieren, dass es ein anderer Kampf war. Deshalb sind wir auch gerne im Dialog. Ich persönlich bin nicht der grösste Fan dieses Mottos für eine Demonstration. Ein Motto muss für mich

nach aussen gerichtet sein und vor allem nach den Angriffen einer Rechtspartei [Anm.: wir verzichten bewusst auf die Nennung]. Hier hätte ich gerne ein Motto als Antwort darauf gehabt. Aber als Vorsatz für die Community finde ich es wichtig und schön.

Barbara: Miteinander reden ist nicht nur innerhalb der Community wichtig. Wir müssen auch mit heteronormativen Menschen darüber sprechen, was unsere Geschichte ist. Ich muss immer wieder erklären, weshalb es im Espenhof für queere alte Menschen Wohnungen und Pflegewohngruppen braucht. Oft muss ich mir dabei anhören, dass es dies nicht mehr braucht. Wir seien integriert und könnten heiraten. Aber wir haben immer noch nicht die gleichen Rechte. Als Beispiel die Abstimmung «Ehe für Alle», 36 Prozent waren dagegen. Ich weiss nicht, ob ich - sollte ich mich für einen Platz in einem Alterszentrum bewerbe - nicht genau auf diejenige Person stossen, die in dieser Frage Nein gestimmt hat. Deshalb kann ich mich nicht offen verhalten, weil ich nicht weiss, wie die Person denkt, der ich gegenüberstehe. Apropos Generationendialog: Der findet nicht nur mit Jüngeren statt, sondern auch mit Älteren. Zum Beispiel wenn ich mich mit Ernst Ostertag austausche. Er ist über 90 und ich über 70. Also auch eine Generation älter, wovon ich vieles lernen kann.

Ewa: Zwischen queerAltern und der Milchjugend hat es noch viele Generationen dazwischen, die sich sehr unterscheiden. Ich war einst an einer Podiumsdiskussion zum Buch «Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert» mit drei verschiedenen Generationen. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch, da die älteste Vertreterin am Podium immer das sagte, was ich sagen wollte. Es war schön, Gemeinsamkeiten zu sehen.

Michael: Ewa, du hast vorhin angesprochen, dass das Motto nicht politisch ist und es ein Motto gegen die Anti-Woke-Kampagne geben sollte. Du Barbara hast im Vorgespräch gesagt, dass es einfach dazugehöre, sich mit Pronomen vorzustellen. Und doch ist bei vielen in der Community diese Thematik nicht angekommen. Wäre nicht ein Teil unserer Communi-

ty überfordert gewesen, wenn wir ein Motto mit Aussenwirkung gemacht hätten?

Barbara: In der ganzen Debatte, bei der die genderneutrale Sprache verboten werden soll, ist es ganz wichtig, dass wir miteinander sprechen und uns einmischen. Denn das sind Rechte, die wir uns erkämpft haben. Die ihren Grund haben. Unsere Biografien. Da müssen wir vehement nach Aussen treten und erklären, weshalb es für uns wichtig ist. Deshalb ist miteinander reden durchaus eine politische Botschaft. Ich habe beispielsweise eine Person der Magnus Hirschfeld Stiftung organisiert, welche im Vorfeld der Abstimmung in Zürich über Geschlecht referieren wird. Sie hat eine Auszeichnung für ihr Engagement für trans Menschen erhalten und definiert das Geschlecht grossartig. Wir müssen uns stärken, miteinander reden und mit entsprechender Selbstsicherheit nach Aussen auftreten.

Michael: Es ist wichtig, dass wir auch nach Aussen auftreten, uns zusammenraufen und wieder zusammen für unsere Anliegen einstehen. Aber ein Teil unserer Community hängt sich selbst ab oder fühlt sich abgehängt. Wird nicht auch die Aufklärungsarbeit innerhalb der Community benötigt?

Barbara: Doch auch! Das habe ich beim queeren Podiumsgespräch «Nonbinarität» erlebt, als Teilnehmer:innen ihr Pronomen nicht angeben wollten. Das verstehe ich nicht und ich finde es erschreckend, selbst zu einer Minderheit zu gehören und nicht nachvollziehen zu können, weshalb das Nennen der Pronomen oder eben das Verwenden von keinem Pronomen so wichtig ist.

Ewa: Innerhalb der Milchjugend habe ich es persönlich bis jetzt nicht erlebt, dass Menschen «neuen» Anliegen gegenüber ablehnend sind. Ich habe aber schon oft gehört, dass wir innerhalb der Milchjugend keine verallgemeinernden Begriffe wie z.B. queer nutzen sollten, da wir damit beispielweise die Existenz von Lesben unsichtbar machen. Und das ist definitiv nicht unser Ziel. Wir möchten einfach auch anderen Identitäten und Orientierungen Platz geben. Dabei sollten wir uns überlegen, was denn die Geschichte von anderen Personen ist und nicht nur die eigene Geschichte ins Zentrum rücken. Ich weiss nicht, wie du dies siehst, Barbara. Ist die Ablehnung etwas Neues anzunehmen, ein wenig historisch, da eine lange Zeit Lesben und Schwule getrennt voneinander für ihre Anliegen gekämpft haben? Wenn man die Telearena zum Thema Homosexualität aus dem Jahre 1978 anschaut, werden Lesben kleingeredet und kommen nicht zu Wort. Manchmal habe ich das Gefühl, dieses «sich dagegen sträuben» ist vielleicht auf einen alten Schmerz zurückzuführen.

Barbara: Ich bin im Patriarchat aufgewachsen.

Ewa: Ja, ich auch.

Barbara: Ich war 20, als das Frauenstimmrecht 1971 angenommen wurde. Ich gehöre also zu jener Generation Frauen, die gleich abstimmen durfte. Aber damals gab es noch Gesetze, die den verheirateten Frauen verboten, ohne die Zustimmung des Mannes ein Konto zu eröffnen oder zu arbeiten. Das neue Eherecht aus dem Jahr 1988, das verheirateten Frauen selbständiges Handeln brachte, wurde nur dank der Stimmen der Frauen angenommen. Die Mehrheit der

Männer stimmte dagegen. Ich kämpfte damals wie heute gegen patriarchale und binäre Strukturen. Mit den gemachten Erfahrungen deklariere ich mich klar als Frau und als Lesbe. Für diese Sichtbarkeit musste ich schon immer kämpfen. Als Frauen und Lesben wurden und werden wir zweifach nicht gesehen, daher ist das kämpferische nach wie vor in mir drin.

Ewa: Sich nach Aussen als Frau und Lesbe zu zeigen ist ganz wichtig. Das ist auch in meiner Generation noch so. Es kommen einfach noch andere Menschen dazu, die andere Erfahrungen gemacht haben. Und es ist nicht einfach so, dass unsere Generation den Kampf um die Lebensrealität leugnen oder verwischen will. Aber es gibt jene, die mit diesen Worten sich nicht mehr identifizieren können.

Barbara: Ich beobachte auch oft, dass vor allem viele Männer meiner Generation grosse Mühe haben, sich in der Öffentlichkeit schwul zu nennen, weil es so negativ behaftet ist. Sie sind froh, sagen zu können, dass sie queere Menschen sind.

Michael: In der Schweizer Geschichte gab es in den 70er-Jahren die homosexuellen Arbeitsgruppen. Dann wurden die LOS und später Pink Cross gegründet. Anschliessend ging lange nichts mehr und erst 2017 gründeten sich TGNS und der Dachverband Regenbogenfamilien. Ich mag mich zu Beginn meines queeren Engagements vor rund 17 Jahren erinnern, wie überrascht ich war, dass es zwei Dachorganisationen gab und Pink Cross und LOS nicht in einem gemeinsamen Büro zusammenarbeiteten. Aber mittlerweile verstehe ich, dass Lesben vor der Dominanz, die Schwulen machen sie unsichtbar, Angst hatten. Auch in den Medien wurde nur von Schwulen gesprochen, selbst als es um zwei Lesben ging. Das ist für mich eine falsche Dominanz.

Barbara: Es bildet unsere Minderheit in der Gesellschaft ab. Das war schon immer so, wenn es um Rechte von einer sexuell definierbaren Gruppierung ging. Männer hatten schon immer mehr Privilegien. Wieso sollen Männer dafür kämpfen, Frauen zu glei-

chen Rechten zu verhelfen? Es könnte ja sein, dass sie dadurch Privilegien verlieren. Deshalb waren Männer und Frauen nicht bereit, in der queeren Bewegung zusammenzuarbeiten. Heute ist dies anders. Jedenfalls haben die Milchjugend und queerAltern mit der Inklusion aller etwas Wertvolles erreicht. Wir sind nach wie vor eine Minderheit, aber eine Minderheit, die für die Anliegen aller zusammen kämpft.

Ewa: Historisch wurden Frauen nicht erwähnt und gingen in der Unsichtbarkeit unter. Und auch weibliche Sexualität unabhängig vom Mann war nicht vorstellbar. So war man als lesbische Frau gleich doppelt unsichtbar.

Barbara: Frauen wurden schon immer verschwiegen. Erst die Frauenbewegung hat auch Persönlichkeiten sichtbar gemacht. Dies dank der feministischen Bewegung und feministischen Historikerinnen, welche Komponistinnen, Autorinnen und viele mehr bekannt gemacht haben. Wir sind es, die die Themen setzen müssen. Denn die Mehrheitsgesellschaft hat es beispielsweise nie gestört, dass Frau und Frau oder Mann und Mann nicht heiraten dürfen.

Michael: Ich würde gerne nochmals den Generationentalk ansprechen, den ihr zusammen macht.

Dies ist für mich etwas Bahnbrechendes; ihr kommt zusammen und sprecht über Themen. Es gibt aber Organisationen, die den Generationen Gap beklagen. Gibt es irgendwelche Tipps für einen besseren Austausch. Wieso passiert das, was ihr macht, nicht in der ganzen Community?

Barbara: Es braucht Wille und Menschen mit Initiative. Jugendliche und ältere Menschen, die sagen: es interessiert mich. In meiner Umgebung gibt es nicht so viele Jugendliche, deshalb nimmt es mich auch Wunder, was Junge denken. Wie ist es bei ihnen? Um zu merken: aha, es war damals ähnlich wie heute. Oder eben doch anders.

Ewa: Da stimme ich dir zu. Der Generationentalk ist das eine. Aber wenn grundsätzlich verschiedene Gruppen der Community zusammenkommen, braucht es für einen Dialog, einen wohlwollenden Umgang und Bewusstsein dafür.

Michael: Was war für dich das Aha-Erlebnis, insbesondere beim Generationendialog, bzw. was hat dir die Augen geöffnet?

Ewa: Einiges. Barbara hat zu Beginn die Mail der 25-jährigen Person angesprochen. Diese Mail hätte ich wohl mit 16 Jahren, nach dem Besuch der Milchreise, an der Ernst Ostertag und Röbi Rapp anwesend waren, auch verfasst. Mein 16-jähriges Ich, das sich in Graubünden mit seiner Sexualität nicht besonders wohlgefühlt hat. Plötzlich hatte ich Menschen, an denen ich hochschauen und sehen konnte, dass ich auch eine coole Socke sein und dass es mir gut gehen kann. Und nun mit Mitte 20 besteht mein Leben aus Uni, Arbeit, Freundschaften, Ausgang und Liebe. Und dann bin ich mit queerAltern in Kontakt gekommen und habe gesehen was passiert, wenn ich in einer lesbischen Beziehung bin und einst in eine Alterswohnung gehen müsste. Ich denke, ich würde mich als ältere lesbische Dame sehr unwohl fühlen. Das sind Fragen, die ich mir bislang gar nicht gestellt habe. Kein Wunder, im eigenen Leben ist viel los und es sind einige Hürden zu meistern, da denkt man nicht

an solche Fragen. Augenöffnend sind aber auch Diskussionen mit trans Menschen in der Milchjugend, um zu merken, für welche politischen Anliegen ich weiter kämpfen möchte.

Barbara: Was ich sehr schätze und mich sehr emotional bewegt, ist, dass wir von anderen queeren Menschen einen solch grossen Support erhalten für Altersthemen. So unterstützte uns die Milchjugend z.B. bei der Altersstrategie 2035 oder nun auch beim Projekt «Regenbogen». In Zürich entwickeln wir mit queeren Organisationen ein Themengrabfeld in Kombination mit einer Homepage (www. regenbogen-ruhe.ch), die unsere Sichtbarkeit ins Zentrum stellen wird. Die Solidarität ist grossartig. Übrigens unterstützen uns bei diesem Projekt auch die städtischen Behörden stark. Wenn ich jeweils mit der Milchjugend zusammen bin, habe ich nie das Gefühl, dass 45-50 Jahre zwischen uns sind. Ich komme jeweils hoch motiviert und mit Ideen aus diesen Gesprächen. Was mich aber sehr trifft, ist, dass weiterhin viele junge Menschen Probleme mit ihren Eltern haben oder das grosse Gewaltpotential auf der Strasse, dass es nach wie vor gibt. Früher mussten sich viele aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verstecken. Heute fallen wir aufgrund unserer Buntheit eher auf, weil wir nicht dem 0815Bild einiger Menschen entsprechen. Wir werden sichtbarer. Dass dies Aggressionen erzeugen kann, macht mich traurig.

Michael: Ewa, du hast angesprochen, dass du mit queerAltern und mit trans Menschen in der Milchjugend Kontakt hast und dabei so viel erfahren

konntest, womit du dich zuvor nicht gross auseinandergesetzt hast. Gibt es einen Tipp von dir, wie man sich für neue, unbekannte Themen sensibilisieren kann? Wer soll den ersten Schritt machen, wenn ich z.B. keine Ahnung von den Brennpunkten von trans Menschen habe, aber diese nicht immer darauf ansprechen möchte?

Ewa: Dies ist eine schwierige Frage. Und ich hoffe, vorhin kam es nicht so herüber, dass ich Anliegen erst wahrnehme, wenn es mir von betroffenen Personen detailliert von A-Z erklärt wird. Wichtig ist, dass mensch aufmerksam wird. Ich als Individuum habe den Anspruch an mich, dass wenn ich auf ein Thema aufmerksam werde, dass ich mir selbst Informationen darüber beschaffe, denn es kann nicht in der Verantwortung von trans Menschen liegen, mir als bisexuelle cis-Frau zu erklären, wieso sie jetzt das Recht haben, Rechte zu haben. Ich glaube, die Antwort liegt im Dialog. Und wenn ein Anliegen aus einer Gruppe herauskommt, dann ist mensch dabei und zieht mit. Und wenn cis Personen etwas zu trans Themen auf die Beine stellen wollen, dann kann das trans Aktivist:innen entlasten – das ist gelebte Solidarität. Mensch muss sich aber bewusst überlegen und aktiv nachfragen, ob die Art und Weise, wie man dies machen will, gut ist und allfällige Kritik akzeptieren.

Barbara: Ich finde eine gewisse Sensibilität und Aufmerksamkeit gibt häufig eine Antwort auf Probleme, die es gibt oder machen auf Probleme aufmerksam. Es erfordert von uns auch eine Verantwortung, wenn trans Menschen innerhalb der Community diskriminiert werden. Nicht sie müssen sich wehren, sondern

wir müssen sie unterstützen, indem wir intervenieren. Wir müssen Regeln aufstellen, welche die Integrität von allen Menschen gewährleistet.

Ewa: Wenn Ungerechtigkeiten gesehen und erkannt werden, dann liegt es an einem selbst etwas dagegen zu unternehmen und nicht an jenen, die die Ungerechtigkeit erfahren.

Barbara: Das benötigt unseren Willen, sich nicht selbst ins Zentrum zu stellen. Sondern zu wissen, dass wir uns als Community nur stärken können, wenn wir uns gegenseitig unterstützen.

Ewa: Es kostet einem, mir zumindest, weniger Kraft, dazwischen zu gehen und mich gegen Diskriminierung anderer zu wehren, als wenn es mich direkt persönlich betrifft. Erweitert betrifft es mich aber auch, da es sich um meine Freund:innen handelt.

Barbara: Wir müssen uns als Wahlgemeinschaft / Wahlfamilie unterstützen, wo wir können. Uns stärken. Ich glaube, das ist nur möglich, wenn wir miteinander auf Vertrauensebene reden. Um auf das Motto der Pride zurückzukommen. Wenn wir das Vertrauen für eine gemeinsame Basis schaffen, dann können wir auch miteinander darüber sprechen. Das braucht Zeit und Kontinuität.

Ewa: Du sprichst die Wahlfamilie an. Mein Kontakt zu älteren Personen ist oft aus der familiären Erfahrung geprägt, sich nicht verstanden zu fühlen. Wenn ich nun an einem Generationentalk oder ähnlichem bin, dann wird es mir auf meiner persönlichen Ebene ganz wohlig warm und ich habe ein schönes Gefühl. Da sitzt eine Familie, die mich versteht und nicht eine, die missgünstig ist, was ich so treibe.

Barbara: Ich fühle mich in meiner Wahlfamilie viel wohler als in heteronormativen Mehrheiten. Wir haben eine andere Sprache, wir können über Sachen lachen, die andere nicht verstehen. Das verbindet uns. Darum kommen wir auch alle an die Pride, da wir dort einfach zusammen sein können, wie wir sind. Wir treffen alte Bekannte und können miteinander Freude haben.

genseitig schützen. Also wenn der Wind kommt, wird ein Baum, der allein dasteht, eher umgerissen, als wenn der Baum in einem Ensemble steht. Es weckt bei mir auch das Gefühl, als seien alle miteinander in einem Gespräch.

Ewa: Meine Mutter hat im Gegensatz zu mir einen sehr grünen Daumen. Sie hat mir lang und ausgiebig erzählt, wie sie den Gemüsegarten anpflanzt, welche Pflanzen sie zu welchen anderen Pflanzen stellt, weil die sich gegenseitig helfen. Die eine Pflanze gibt Nährstoffe, welche die andere benötigt. Und dann noch Pflanzen, die gut für Wildbienen sind. Ein Garten, der sich gegenseitig nährt und hilft.

Michael: Zum Schluss möchte ich noch einen Versuch wagen. Ich liebe Pflanzen und stelle mir oft etwas bildlich vor. Wenn es ums Motto «Lass uns darüber reden» geht und ums Thema Dialog, was für eine Pflanze kommt euch dazu in den Sinn und weshalb?

Barbara: Mir kommt keine bestimmte Pflanze in Sinn, sondern Bäume in einem Ensemble, die sich ge -

Takeda is a global, R&D-driven biopharmaceutical company committed to discovering and delivering life-changing treatments and vaccines that have a lasting impact on society.

Since our founding in Osaka, Japan in 1781, our team has grown to include more than 80 countries and regions. We embrace and celebrate diversity, and strive to give patients and our people equitable access to opportunities to help achieve their full potential.

“Hallo, darf ich dich zur Begrüssung umarmen?" - Dieser Satz ist ein Beispiel für gelebten Consent. Aber was ist gelebter Consent eigentlich?

Der englische Begriff “consent” kann mit Konsens oder Zustimmung ins Deutsche übersetzt werden. Und genau darum geht es beim gelebten Consent: Zuerst wird eine Person nach Zustimmung gefragt oder wie sich das Gegenüber einen respektvollen Umgang miteinander vorstellt.

Auch an der Zurich Pride gibt es viele Situationen, in denen Consent wichtig ist und gemeinsam gelebt werden kann. So kann beim Kennenlernen neben dem Namen auch gleich nach den bevorzugten Pronomen gefragt und diese korrekt benutzt werden. Das geht beim näheren Kennenlernen weiter. Vor einer Berührung wird nachgefragt, ob eine solche in Ordnung ist. Vor einem Kuss sowieso. Auch danach, was dem Gegenüber gefällt und was nicht, was angenehm ist und was noch besser wäre. Wenn jemand merkt, dass einer anderen Person unwohl ist, kann vielleicht ein Safe Space geschaffen und Unterstützung angeboten werden. Genauso wie selbst nach Hilfe gefragt werden kann. Während des Demonstrationsumzugs ist ein bisschen Abstand halten wichtig, damit wird der Personal Space jeder Person respektiert. So wie in diesen Beispielen kann Consent einfach gelebt werden.

Falls sich Personen besser kennen und zum Beispiel zusammen leben, muss nicht in jeder Situation nach Consent gefragt werden, da davon ausgangen werden kann, dass das allgemein angebrachte Mass an Nähe in Ordnung ist. Dieser stillschweigende Consent setzt ein ordentliches Mass an Vertrauen voraus und ergibt sich oft mit der Zeit, die Menschen zusammen verbringen.

Doch Vorsicht, hier verbirgt sich auch eine Gefahr: Die Einschätzung über Consent muss nicht immer mit dem normalen Mass das sonst vorhanden ist übereinstimmen. Die Partner:in kann beispielsweise nicht in der Laune für Kuscheleinheiten sein und dies nicht gleich kommuniziert haben. Dann ist wichtig, dass miteinander darüber gesprochen wird, sobald alle Beteiligten dafür bereit sind.

Kommunikation läuft jedoch nicht immer über Worte ab. Die nonverbale Kommunikation ist genauso wichtig. So kann ein Nicken Zustimmung signalisieren oder ein Blick eine Einladung zum näherkommen sein – aber Vorsicht! Auch hier kommt es schnell zu Missverständnissen. Nicht jeder Blick ist für jemanden selbst bestimmt oder wird gleich richtig gedeutet.

Darum lässt sich abschliessend Folgendes sagen: Redet miteinander, hört einander zu. Steht zu euch und euren Gefühlen und Grenzen. Zeigt einander, was ihr

mögt und respektiert euch und euer Gegenüber. Wenn wir jede Person so behandeln, wie wir behandelt werden möchten, zeigen wir im Idealfall das grösstmögliche Mass an Respekt.

So leben wir jeden Tag consent, und das ohne grossen Aufwand.

Wir wollen echte Gleichstellung und dafür brauchen wir konsequente queerfeministische Politik. Wir wollen eine Welt, in der wir uns frei entfalten können, unabhängig von Hautfarbe, Körper, sexueller sowie romantischer Orientierung oder Geschlechts-identität, angeborenen Variationen der Geschlechtsmerkmale, Kapitalbesitz oder Geburtsort.

Gemeinsam kämpfen wir für mehr Ressourcen für Queers. Es mangelt überall: Es fehlt das Geld für Beratungsstellen, Es gibt keine Schutzhäuser für non-binäre Personen oder landesweite Datenerhebung von Gewalt gegen Queers. Der Schutz vor Hate Crimes ist Aufgabe der Politik –auch über Sensibilisierungsarbeit. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und wollen endlich als solchen behandelt werden!

Gemeinsam gegen Hass & Hetze von Rechts

TW: Hate Crime

Die Schweiz hinkt bei queeren Anliegen massiv hinterher. Gerade in den letzten Jahren kam es zu einer starken Zunahme von gewalttätigen Übergriffen gegen uns Queers, wobei insbesondere trans Personen zur Zielscheibe rechter Gewalt werden.

Nun hat die SVP den Kampf gegen «Wokeness» zum Wahlkampfthema gemacht. Sie hetzen auf uns, um das konservative Korsett zu erhalten, das wir längst gesprengt haben. Das ist brandgefährlich, denn es rechtfertigt Gewalt gegen uns. Wir Queers müssen zusammenstehen, und zeigen: Ein Angriff auf eine*n von uns ist ein Angriff auf alle von uns!

Willst du mitmachen?

Dann werde Teil der SP queer!

Oder melde dich als Sympathisant*in an und bleibe informiert!

Die Milchjugend gibt es nun seit mehr als zehn Jahren. In dieser Zeit sind wir nicht nur zur grössten queeren Jugendorganisation der Deutschschweiz, sondern auch zu einem Zuhause für unzählige queere Jugendliche geworden. Wir gestalten uns unsere eigenen queeren Welten, in denen wir uns selbst entdecken können und uns gegenseitig bestärken.

Doch wie ist es eigentlich dazu gekommen?

Alles begann als 2012 ein Gruppe queerer Freund:innen beschlossen hat, etwas zu verändern. Was ihnen damals fehlte, war ein Ort, dem sie queere Energie tanken können, an dem sie sich selbst sein können, ohne sich rechtfertigen zu müssen. So gründeten sie ein queeres Magazin – das Milchbüechli. Sie wollten damit sowohl ihre Lebensrealitäten nach aussen sichtbar machen als auch innerhalb der Community ein Gefäss schaffen, um zusammenzukommen und miteinander jegliche Aspekte des queeren Lebens zu thematisieren. Zehn Jahre später ist aus dem Milchbüechli die Milchjugend und somit ein ganzes queeres Universum entstanden. Wöchentlich finden mehrere Sitzungen, Treffen oder Veranstaltungen statt, an denen diskutiert, geplant, gefeiert und geträumt wird. So wächst dieses queere Universum immer weiter.

Dieses Zusammenkommen von uns queeren jungen Menschen ist unglaublich wichtig und bestärkend. Das Stärkende liegt darin, wenn an einer Milchbar auf einmal alles stehen und liegen gelassen wird, um gemeinsam einen Tanz von TikTok zu tanzen. Das Revolutionäre liegt darin, einen ganzen Tag lang hunderte kleine Blumen zu nähen, um das lila. queer festival zu dekorieren. Es liegt darin, wenn an einem Dienstagabend fünf Menschen zusammenkommen, um das nächste Programm für die Milchreise zu planen. Es liegt darin, wenn eine ungeoutete Person das Milchbüechli in der Schule aufliegen sieht und merkt, dass sie nicht allein ist.

Das Schöne an der Milchjugend ist, dass wir Räume und Welten für uns selbst gestalten. Wir kümmern uns um unsere Community und rechtfertigen uns nicht, warum wir so sind wie wir sind. Wir machen keine Kompromisse, wenn es um unsere Identitäten und Lebensrealitäten geht. Wir fordern radikal und bestimmt, was uns zusteht. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, wieso es uns immer noch gibt. Wir stärken uns gegenseitig, damit wir klarkommen in der Welt da draussen, die uns nicht anerkennen möchte. Damit wir gemeinsam stark sind, müssen wir jedoch miteinander reden, uns hinterfragen und kritisieren, uns zuhören und ernst nehmen und uns mit Sorgfalt und Respekt begegnen. Wir machen nicht alle die gleichen Erfahrungen, nur weil wir queer sind. Doch das queer sein vereint uns, gibt uns Kraft und Wille für eine Zukunft zu kämpfen, welche unserer Community gerecht wird. Denn diese Vielfalt gilt es anzuerkennen und zu zelebrieren.

Zum Abschluss möchten wir hier ein Gedicht teilen, das in der aller ersten Milchbüechli Ausgabe 2012 veröffentlicht wurde:

«Wir kümmern uns nicht darum, was die anderen über uns sagen. Wir werden uns nie rechtfertigen. Wir wollen uns wehren. Sie nennen uns schwuchtlig, verkehrt oder pervers?

Wir sind stolz drauf, so falsch zu sein. Auch du kannst stolz auf dich sein, so wie du bist.»

Mit diesen Worten wünschen wir euch allen eine Pride, geprägt von Solidarität, Widerstand und Sorgfalt.

Falls du Lust hast bei uns dabei zu sein kannst du dich unter milchjugend.ch/mitmachen eintragen und du hörst dann von uns.

Wir sind die Jugendorganisation für lesbische, bisexuelle, intergeschlechtliche, schwule, asexuelle und aromantische Jugendliche und für alle dazwischen und ausserhalb.

Möchtest du mit uns die Welt verändern und gemeinsam unsere eigenen Welten gestalten?

Dann werde Mitglied unter

milchjugend.ch/mitglied

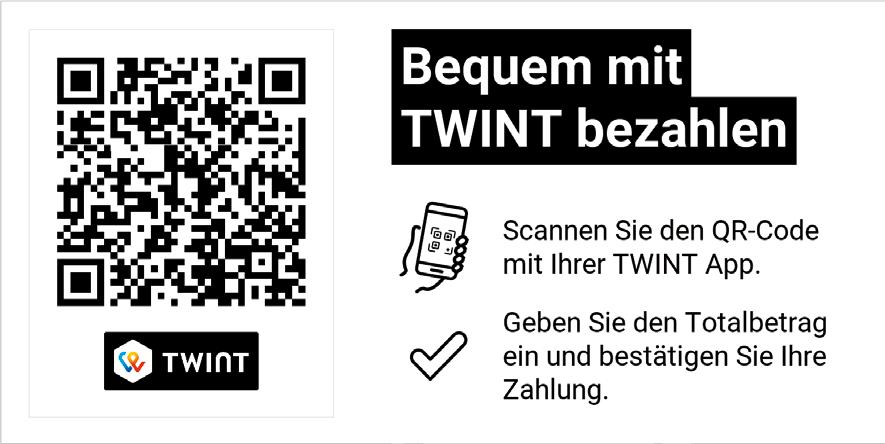

Du möchtest uns einfach finanziell unterstützen?

Scanne den QR Code und bestätige die Spende in deiner Twint App.

«Ich habe mehr gemeinsam mit Freund:innen, die Natur und Abenteuer lieben oder handwerklich tätig sind, als mit dem einheitlichen Klischeebild von Menschen im Rollstuhl», sagt Lea Vejnovic und ergänzt: «Natürlich sind Menschen im Rollstuhl nicht alle gleich.» Dann fragt die 32-Jährige ihren Assistenten Stefan Hensel nach einem weiteren Schluck von ihrem Matcha Latte. Er giesst etwas von dem modischen Getränk in ein Shotgläschen und hält es ihr sanft an die Lippen. Mit einem sichtbaren Blinzeln signalisiert sie ihm kurz darauf, dass es reicht.

Trotz der körperlichen Einschränkung lässt es sich Lea nicht nehmen, ihr Leben voll auszukosten und sich eigene Wege zu bahnen. Sie ging in eine reguläre Schule – was ihr erlaubt wurde, «solange der Lehrperson kein zusätzlicher Aufwand entstand» –und schloss mit der Matura ab. Weiter ging es an der ETH Zürich. Inzwischen hat Lea einen Master in Architektur. Mit den vielseitigen gestalterischen Tools der Ausbildung verfolgt sie im Moment diverse Kunst-, Theater- und Performanceprojekte. Gemeinsam mit ihrem besten Freund und Assistenten Stefan betreibt sie das Atelier Kleinsinn in Zürich.

Ganz ohne Aufwand verläuft Leas autonomer Alltag aber bei weitem nicht. Durch die fast vollständige Lähmung ihres Körpers vom Hals bis in die Füsse benötigt Lea rund um die Uhr eine Begleitperson. Ein Team von etwa 15 Personen übernimmt die Handgriffe, die Lea nicht selbständig ausführen kann. Dabei wählt Lea selbst aus, wer sie begleiten darf und übernimmt sämtliche Aufgaben als Arbeitgeberin. Die IV stellt ein Assistenzbudget zur Verfügung. Früher wurde die Architektin vor allem von Personen mit einer Pflegeausbildung begleitet. Heute kann sie dank dem Assistenzmodell der IV selber entscheiden, wen sie einstellt. Ihr ist vor allem das Zwischenmenschliche wichtig. «Wie ich meinen Matcha Latte am besten trinken kann, ohne daran zu ersticken, kann ich jedem beibringen.»

So hat sie auch Stefan gefunden. Die beiden sind inzwischen ein eingespieltes Team. Ein simples «absaugen» reicht und der 33-Jährige nimmt ein Gerät hervor, das leicht schlürfend die Latte aus ihrem Mund absaugt, die es nicht die Kehle hinunter geschafft hat.

Genau so gut, wie Lea weiss, was sie von ihren Begleitpersonen braucht, weiss sie auch, wo sie am liebsten ist: «Ich will mittendrin sein, nicht nur dabei!» Bei einem Konzert stellt sie sich gerne extra früh an, um ganz vorne in der Menge zu sein. Nicht immer wird ihr das erlaubt, meist aus Sicherheitsgründen wird sie auf eine separate Tribüne für Personen im Rollstuhl verwiesen. Wenn es diese überhaupt gibt. Als würde Eigenverantwortung Rollstuhlfahrer:innen kategorisch abgesprochen. Es gibt auch gut gemeinte barrierefreie Lösungen, die jedoch Exklusion bewirken. Die Infrastruktur, die angeboten wird, weist oft weitere Herausforderungen auf. Zu steile Rampen, kein Platz für Freunde. Lea wünscht sich beispielsweise Sitzgelegenheiten auf verschiedenen Ebenen. Bei einem Tumult wie einem Festival ist es für sie nicht immer einfach, mit leiser Stimme im Austausch mit anderen zu sein. Wenn Fussgänger:innen auf dem Rasen sitzen,

fühlt sich Lea im Elektrorollstuhl oft abgegrenzt. Mit kleinen, kreativen Anpassungen, die nicht nur ihr zugutekommen (wie zum Beispiel Stühle oder tiefer gesetzte Bartheken) erschafft man Raum für Diversität.

Diese Herausforderungen stellen sich auch für die Zurich Pride. In den kommenden Jahren möchten wir eine vielfältige Barrierefreiheit umsetzen. Vielfältig, weil nicht alle Menschen mit Einschränkungen, auch nicht alle im Rollstuhl dieselben Bedürfnisse haben. Wir möchten ermöglichen, dass alle dabei sein können, egal ob mitten im Geschehen oder ein bisschen nebenan. Damit wir das umsetzen können, brauchen wir dich! Falls du selbst von einer Einschränkung betroffen bist, ob körperlich, geistig, psychisch oder mit einer Neurodivergenz, dann melde dich bei uns! Wir versuchen mit dir zusammen eine passende Lösung zu finden.

Kunst, Kultur & Lebensstil für die LGBT*-Community.

Jeden Monat als Printmagazin oder online www.cruiser.ch

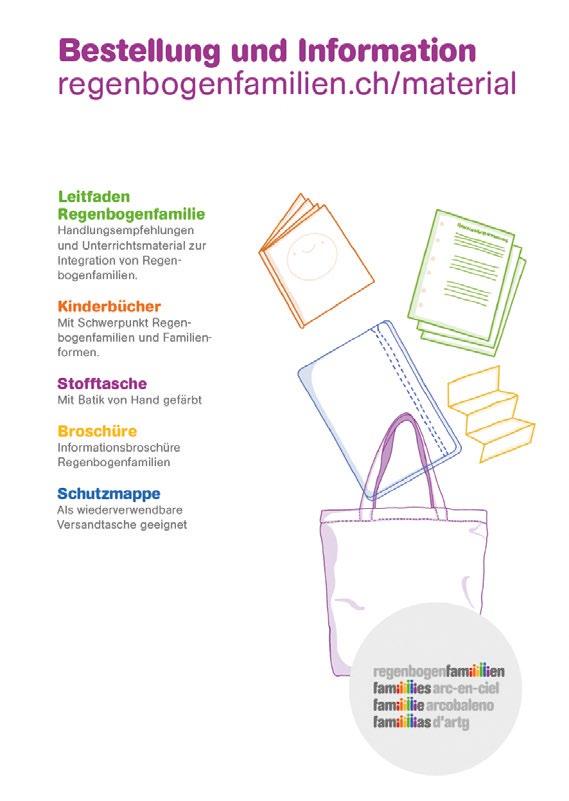

Der Dachverband Regenbogenfamilien feiert 2023 seinen dreizehnten Geburtstag. 2023 ist auch das Jahr, in dem die Gründerin und Geschäftsführerin Maria von Känel Abschied nimmt. Sie hinterlässt ein reiches Erbe, das uns alle mit Stolz erfüllt.

Solide aufgestellt

Mit der Generalversammlung im März legt Maria von Känel ihr Amt als Geschäftsführerin des Dachverbands offiziell nieder. Vor ihrem Abschied sichert sie jedoch die Nachfolge und bringt die meisten offenen Projekte für eine wunderbar reibungslose Übergabe zum Abschluss!

Ihr Abschied ist übrigens nur ein relativer: Die Vereinsgründerin hat bereits angekündigt, dass sie auch künftig in verschiedenen Einrichtungen Weiterbildungen im Namen der Regenbogenfamilien durchführen wird. Die Regenbogenfamilien danken ihr herzlichst für die gigantische Arbeit, die sie über mehr als ein Jahrzehnt geleistet hat.

Selbstporträt

Per 1. April 2023 übernehme ich die Geschäftsfüh -

rung des Dachverbands. Ich bin Vater von zwei kleinen Kindern, mit einem trans Mann verheiratet und bereits seit mehreren Jahren in der LGBTIQ+-Bewegung aktiv. Ich fühle mich sehr geehrt und bin hocherfreut, in die Fussstapfen meiner Kollegin treten zu dürfen. Wichtig ist mir, auf meine Art einen Service anzubieten, bei dem sich jede:r wohlwollend aufgenommen fühlen kann.

Schon als Jugendlicher war das für mich ein zentrales Anliegen. Mit einer ambitionierten Maturaarbeit zum Thema Coming-out wollte ich bereits damals Dinge in Bewegung setzen. Als ich danach an der EPLF studierte, kam schon bald der Wunsch in mir auf zu helfen, den neuen Studierenden die Eingewöhnung zu erleichtern. Durch diese universitäre Erfahrung wurde mir klar, dass ich im sozialen Bereich aktiv sein wollte. Ich wirkte nacheinander in

Text: Thomas Méchineau, Fotos: Nico Pereira & Dachverband Regenbogenfamilien

Text: Thomas Méchineau, Fotos: Nico Pereira & Dachverband Regenbogenfamilien

verschiedenen Vereinen mit, immer mit der Hauptmotivation, meinen jüngeren Kamerad:innen in ihrem jeweiligen Studiengang Orientierung zu geben. In den ersten zehn Jahren nach der Hochschule ging ich in meinem Beruf als Lehrer auf und suchte ständig nach neuen Wegen, alle meine Schüler:innen in den Unterricht zu integrieren. Hierzu setzte ich beispielsweise mein eigenes Lehrmaterial mit Themen ein, die mir am Herzen liegen: Gender-Gleichstellung und Inklusion der Vielfalt.

Schule

Gerade in der Schule ist es heute wichtig, Vielfalt sichtbar zu machen und zu fördern. In einigen Kantonen gibt es bereits seit mehreren Jahren Aktionspläne gegen diverse Phobien und für einen besseren Umgang – im öffentlichen Sektor – mit jungen LGBTIQ+ und Kindern aus Regenbogenfamilien. Seit dem Ja zur Ehe für alle bei den Abstimmungen sind neue Herausforderungen ans Licht getreten, aber es gibt natürlich auch viele positive Auswirkungen. So werden in den Schulen schrittweise die offiziellen Unterlagen angepasst, um alle Schüler:innen wertschätzend aufzunehmen: Die Vorstellung von «Vater und Mutter» weicht allmählich dem einfacheren und klareren «Eltern».

Gleiche Rechte für das «T» in «LGBTIQ+» ist ein weiteres wichtiges Anliegen. Allzu oft ist die Transidentität auch heute noch mit schwammigen Regeln und schlechtem Informationsmaterial seitens gewisser Fachpersonen konfrontiert. Trans Eltern müssen natürlich genauso behandelt werden wie alle anderen und dürfen keinen Diskriminierungen welcher Art auch immer ausgesetzt sein. Unser Verband wird daher alles daran setzen, die Situation aktiv zu verbessern.

Das sind nur zwei Beispiele unter vielen. Der Dachverband Regenbogenfamilien hat noch einiges vor sich! Kämpfe, die es auszufechten gilt, aber vor allem gemeinsames Feiern und Zelebrieren! Unsere Botschaft ist und bleibt dieselbe: Liebe verbreiten und alle Familien gleichstellen.

Beratungsangebote

für Regenbogenfamilien

· Nationales Beratungstelefon, jeweils freitags von 10 bis 12 Uhr bedient, für Regenbogenfamilien und LGBTIQ-Personen mit Kinderwunsch: 0800 77 22 33

· Termine für die persönliche Beratung und Workshops in Zürich unter www.regenbogenfamilien.ch/events

Bei der Lesbenorganisation Schweiz (LOS) arbeiten mehrere Generationen zusammen. Salome Trafelet (30) von der Geschäftsstelle und Co-Präsidentin Nadja Herz (58) haben sich darüber ausgetauscht.

Interview: Alessandra Widmer, Fotos: Salome Trafelet, Sabine Wunderlin

Wärt ihr gerne nochmal Teenagerinnen?

Salome: Ich möchte keinesfalls nochmals meine frühen Teenie-Jahre erleben. Die Zeit ab 16 war hingegen schön und aufregend – die würde ich vielleicht noch einmal erleben wollen, aber unter der Bedingung, dass ich dieses Mal früher verstehe, dass ich bisexuell bin.

Nadja: Meine Teenagerjahre in den 70er-Jahren waren sehr unglücklich. Ich realisierte früh, dass ich lesbisch war und war völlig allein damit. Ich hatte – in einer Welt in der Homosexualität nicht sichtbar war –keinerlei Möglichkeit, darüber zu sprechen, mich zu informieren oder gar Gleichgesinnte kennenzulernen. Insofern würde ich mir wünschen, in der heutigen Zeit jung sein zu dürfen. Trotzdem möchte ich keine Teenagerin mehr sein.

Bei der LOS arbeiten mehrere Generationen zusammen - was gefällt euch daran?

Nadja: Durch die Zusammenarbeit mit den jungen LOS-Frauen wird für mich sehr sicht- und spürbar, wie fundamental sich die patriarchale und homophobe

Gesellschaft meiner Jugend zum Positiven verändert hat. Die jungen LOS-Frauen nehme ich als sehr professionell, selbstbewusst und auch fordernd wahr. Wir stehen heute an einem ganz anderen Ort – niemals hätte ich zum Beispiel gedacht, dass wir eines Tages tatsächlich heiraten dürfen oder dass Lesben selbstverständlich und positiv in den Medien auftreten. Es ist für mich eine grosse Freude und Bereicherung, mich zusammen mit den jungen Frauen für weitere Verbesserungen für Lesben und queere Frauen – jung und alt – einzusetzen.

Salome: Ich finde es enorm bereichernd, von langjährigen Aktivist:innen wie Nadja zu lernen. Ausserdem ist es wertvoll, die Geschichte unserer Bewegung aus erster Hand zu erfahren, denn die Geschichte der Lesben, Bisexuellen und queeren Frauen findet in unserer Gesellschaft viel zu wenig Beachtung.

Nadja, was würdest du dir von der jungen LOS-Generation wünschen?

Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir in der LOS den

Übergang von der Gründerinnengeneration zur jungen Generation gut geschafft haben und die verschiedenen Generationen nun sehr gut zusammenarbeiten. Die Community hat sich stark gewandelt und ist sehr vielfältig geworden. Mit der jungen Generation hat eine neue queere Kultur Einzug gehalten und es stehen neue Forderungen im Vordergrund – etwa die Anliegen von trans und non-binären Menschen. Und das ist gut so, aber auch herausfordernd. Von der jungen Generation wünsche ich mir, dass sie die politischen und persönlichen Kämpfe der älteren Generation und ihre Erfahrung wertschätzt. Gerade die Anliegen und Bedürfnisse der älteren Lesben dürfen nicht vergessen werden – sie hatten in einer sehr patriarchalen Welt besonders zu kämpfen (etwa auch im Beruf) und stehen im Alter oft auch finanziell nicht besonders gut da.

Salome, was würdest du dir von der älteren LOS-Generation wünschen?

Ich möchte ein riesiges Danke für ihr Engagement an die ältere LOS-Generation vorausschicken. Denn dank

ihren Anstrengungen durfte ich in einer Gesellschaft aufwachsen, die sich bereits im Wandel befand und in der die Akzeptanz von Lesben, Bisexuellen und queeren Frauen zunahm. Nun verändern sich nicht nur Gesellschaften, sondern auch Bewegungen. Deshalb wünsche ich mir von der älteren LOS-Generation einerseits ein gewisses Vertrauen, dass die junge Generation die geleistete Arbeit enorm schätzt. Andererseits wünsche ich mir, dass die ältere Generation unseren Anliegen und Herangehensweisen gegenüber offen ist, auch wenn sie anders oder neu sind.

Stolz, sichtbar, feministisch. Die Lesbenorganisation Schweiz (LOS) ist die nationale Dachorganisation für Lesben, Bisexuelle und queere Frauen. Schliess dich uns an: los.ch/mitmachen

Der Verein Zurich Pride Festival fördert und fordert die Akzeptanz der LGBTIQ-Lebensweise in der Öffentlichkeit und im Alltag. Hierfür kämpfen wir im Verein für eine Schweiz, in der niemand aufgrund der sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsmerkmale und des Geschlechtsausdrucks diskriminiert wird – weder rechtlich noch gesellschaftlich.

Der Verein Zurich Pride Festival ist eine Non-Profit-Organisation. Alle Personen arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich, um diesen Anlass jedes Jahr auf die Beine zu stellen. Mit einer Mitgliedschaft unterstützt du den Verein nicht nur finanziell, sondern bekommst auch eine aktive Stimme an der Generalversammlung. Somit hast Du die Möglichkeit, die Zukunft des Zurich Pride Festivals mitzubestimmen.

Für nur 30 Franken* jährlich wirst du Mitglied und kannst über die Zukunft des Vereins mitbestimmen. zurichpridefestival.ch/anmeldung-mitglied

*Mitgliederbeitrag pro Privatperson

Der Verein Zurich Pride Festival ist stolzes Mitglied von:

Die Ehe für alle ist definitiv in der Schweiz angekommen. Gleichzeitig werden in anderen Ländern erkämpfte Rechte wieder rückgängig gemacht. Bewegungen wie in den USA, Osteuropa und Uganda zeigen, dass es noch viel Arbeit braucht.

Der 26. September 2021 war ein historischer Tag für die Schweiz. Weit über 60 Prozent der Schweizer:innen sagte Ja zur Ehe für alle. Ein wichtiger Schritt für die queere Community auf dem Weg zur Gleichstellung. Die rechtliche Anerkennung führt zu mehr Akzeptanz in der Gesellschaft, was sich positiv auf queere Menschen auswirkt. Dies lässt sich auch wissenschaftlich untermauern. Mehrere Studien aus Dänemark, Schweden und den USA zeigen exemplarisch auf, dass die Suizidalität bei queeren Jugendlichen in Ländern abnimmt, in denen die Ehe für alle bereits gilt.

Inzwischen sind in der Schweiz rund 3’000 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen oder eingetragene Partnerschaften in Ehen umgewandelt worden - so die Zahlen des Bundesamts für Statistik. In den meisten Staaten Westeuropas steht die zivilrechtliche Ehe gleichgeschlechtlichen Paaren offen. Ebenso in den nordamerikanischen Staaten USA und Kanada.

Nichtsdestotrotz steht in den Vereinigten Staaten die Ehe für alle unter Druck. Seitdem Donald Trump den Obersten Gerichtshof des Landes durch Tricksereien der Republikanischen Partei gleich mit drei konservativen Richter:innen besetzen durfte, ist bereits «Roe vs. Wade» gefallen. Die Obersten Richter:innen haben im vergangenen Jahr diese Entscheidung und damit das Recht auf Abtreibung gekippt. Es ist kein Geheimnis, dass dies gleichermassen mit der Entscheidung des Gerichts für die Ehe für alle geschehen soll.

Angetrieben wird diese Bewegung gegen liberale Rechte – und nota bene gegen Menschenrechte –durch eine immer mächtiger werdende, erzkonservative Gruppierung. Die sogenannten Evangelikalen. Aus dieser ursprünglich christlichen Denomination ist eine politische Macht geworden. Über den christlichen Glauben ziehen die Evangelikalen mit grossem Missionseifer immer neue Mitglieder an. Durch charismatische Führungspersonen und beeindruckende Gottesdienste mit politischen Untertönen werden diese Menschen auf die konservativen, antiliberalen Werte eingestellt.

Die evangelikale Bewegung ist aber kein rein USamerikanisches Phänomen. Auf der ganzen Welt sind ähnliche Gruppierungen politisch aktiv und auf dem Vormarsch. In Osteuropa und Russland tanzen Staatsoberhäupter wie Orbàn und Putin geradezu Limbo beim Einschränken von Menschenrechten. Die Argumente basieren oft auf einem traditionellen Familienmodell. Eines angeblich göttlichen Familienmodells. Ein cis Mann, eine cis Frau und viele Kinder. Ein Familienmodell, dem selbst die Bibel nicht treu ist. Jakob hatte nicht nur die Schwestern Lea und Rahel geheiratet, sondern auch noch Kinder mit mehreren Dienerinnen gezeugt. Gut, die Dienerinnen gehörten den Schwestern, somit war das wohl einerlei. Die Leviratsehe – ein Mann heiratet die kinderlose Frau seines verstorbenen Bruders, um der Familie die Nachkommen zu sichern – ist im Christentum tief verankert. So viel dazu.

We use the power of leading-edge science to save and improve lives around the world. Diversity is part of our DNA.

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved. CH-NON-01609

Bereits vor fast zehn Jahren hat Russland die Förderung «nicht-traditioneller sexueller Beziehungen» gegenüber Minderjährigen gesetzlich verboten. Im vergangenen Jahr hat die Staatsduma, das Unterhaus des Parlaments, ein Gesetz angenommen, mit dem «LGBTQIA+-Propaganda» für alle verboten wird. Seitdem wurden bereits Sexszenen mit schwulen Männern aus Filmen und Serien rausgeschnitten. In der aktuellen Staffel der HBO-Serie «White Lotus» wurde zudem das Wort «schwul» in der russischen Version einfach durch «Mann» ersetzt. Aber Russland kämpft sowieso „gegen satanistische LGBT-Nazis“, wenn mensch der russischen Propaganda zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine folgen würde.

Das aktuellste Beispiel der Einschränkung von Rechten queerer Menschen ist das neue Gesetz in Uganda. In «schweren Fällen» gilt neu die Todesstrafe. Was denn genau ein «schwerer Fall» ist, wird nicht weiter definiert. Bereits gut zehn Jahre zuvor wurden bei einer Gesetzesverschärfung einen Tag nach dem Parlamentsbeschluss

in einer Zeitung eine Liste mit 200 Aktivist:innen veröffentlicht, teilweise mit Namen und Bildern auf der Titelseite. Damit ist die Zeitung einem Teil des Gesetzes nachgekommen, denn das Nicht-Anzeigen von gleichgeschlechtlichen Handlungen kann ebenfalls rechtliche Konsequenzen haben. Die erneute Gesetzesverschärfung in diesem Jahr behält diesen, zum Denunzieren einladenden Artikel, weiterhin bei.

Die drei Geschichten aus drei unterschiedlichen Ländern zeigen auf, dass auch wenn in der Schweiz, die Ehe für alle gesetzlich verankert und die Rassismus-Strafnorm um den Begriff «sexuelle Orientierung» erweitert worden ist, die gesellschaftliche Gleichstellung queerer Menschen noch lange nicht erreicht ist. Die rechtliche Absicherung hilft zwar nachweislich, doch ohne breite gesellschaftliche Akzeptanz kann es schnell wieder kippen. Eine charismatische Gruppierung mit mittelalterlichen Moralvorstellungen reicht bereits aus, wenn die Mitglieder wichtige Stellen besetzen. Hier stellt sich die Frage: Wo liegt die Grenze, an der ein Dialog nicht mehr möglich ist?

Wir suchen Verstärkung. Bewirb dich jetzt als Cabin Crew Member und mach die Welt zu deinem Arbeitsplatz. swiss.com/crew

Das diesjährige Motto der Pride «Lass uns darüber reden» formuliert ein verständliches Anliegen: Wenn sich Menschen begegnen und miteinander sprechen, können sie Verständnis füreinander entwickeln.

Text: Hannes Rudolph, Geschäftsführer HAZ – Queer Zürich, Foto: jazzie.ch

Auch innerhalb der Community gibt es diese Situationen, etwa wenn non-binäre Personen mit Frauen oder Männern sprechen oder wenn Lesben mit Schwulen sprechen oder wenn bi- und pansexuelle mit homooder heterosexuellen Queers reden.

Das kann zu Konflikten führen – warum?

Es gibt allerdings Situationen, in denen es mehr als guten Willen braucht, um zu einem befriedigenden Austausch zu gelangen: In Gesprächen zwischen marginalisierten Menschen (z.B. von Rassismus betroffene, be_hinderte oder auch queere Menschen) und Menschen, die nicht oder weniger marginalisiert sind.

Als queere Menschen können wir in der Position der marginalisierten Person sein: Etwa, wenn wir von CisHeteros ausgefragt werden und uns Fragen anhören müssen, wer in unserer Beziehung die Frau sei oder wenn wir rechtfertigen sollen, warum so viel über «uns» in den Medien berichtet wird.

Wir finden uns aber auch in Situationen mit Menschen, in denen wir privilegierter sind, z.B. wenn wir keine Behinderung haben oder wenn wir weiss sind und vor allem wenn wir Männer sind.

Wir Menschen halten unsere Erfahrungen in der Regel für universell, unseren eigenen Wissensstand für korrekt und unser Weltbild für objektiv – dennoch haben wir als Nichtbetroffene oft keine Vorstellung von der Lebensrealität der betroffenen Gruppe. Weil Abweichungen von der Norm generell als erklärungsbedürftig gelten, fühlen wir uns im Recht, wenn wir Menschen auffordern, ihr «Anderssein» zu erklären. Wir wissen oft nicht, welchen Schaden bestimmte Begriffe anrichten und sind darum verständnislos gegenüber dem Wunsch nach anderen Begrifflichkeiten. Ausserdem wird niemand gern auf Fehler hingewiesen. Zu erfahren, wieviel Mist andere Menschen alltäglich erleben und zu bemerken, selber privilegiert zu sein, macht uns Schuldgefühle.

Daher reagieren wir auf geäusserte Erfahrungen oft mit Unglauben und auf Kritik mit Abwehr. Das wiederum ist für die marginalisierten Menschen schlimm, da sie nicht gehört werden und sich nicht ernst genommen fühlen.

Wie reden wir respektvoll miteinander?

1. Du entscheidest, wie du dich selbst bezeichnest: Willst du nicht Thommy, sondern Thomas ge -

nannt werden, respektiere ich das. Wenn ich nicht als «transsexuell» bezeichnet werden möchte oder als «dunkelhäutig», will ich auch respektiert werden.

2. Schuldgefühle bringen nichts: Wir alle wachsen in einer Gesellschaft auf, die uns bewertet, je nachdem, was unser Geschlecht, unsere sexuelle Orientierung ist oder welche Herkunft uns zugeschrieben wird. Dafür wir können nichts, aber wir können etwas dagegen tun.

3. Vielfalt ist nicht erklärungsbedürftig und Angehörige von Minderheiten sind kein Infostand. Wenn du nicht weisst, wie es sein kann, dass eine asexuelle Person dich daten will, dass eine trans Frau ein Kind hat oder was dieser eine muslimische Feiertag bedeutet: Mach dich im Internet schlau.

4. Marginalisierte Personen haben meist deutlich weniger Ressourcen: Wenn du Aufklärung möchtest, bezahl dafür. Kaufe Bücher, bezahle Beratungen und nutze Weiterbildungsangebote aus der jeweiligen Community. Du hast kein Recht darauf, dass eine marginalisierte Person dir gratis Dinge erklärt.

5. Hast du Angst, Fehler zu machen, falsche Wörter zu benutzen, Menschen zu verletzen? So lange du auf Kritik mit einer kurzen Entschuldigung reagierst und dich für eine Erklärung bedankst, wird dich niemand abstrafen, wenn du mal danebengreifst.

6. Du fühlst dich schlecht, wenn du merkst, dass du rassistisch, sexistisch, transfeindlich etc. gehandelt hast? Denk daran: Für die betroffene Person ist es um einiges schlimmer. Auch Kritik üben braucht viel Überwindung. Benutze die marginalisierte Person nicht als Zuhörer:in für deine Gefühle. Entschuldige dich und finde eine nicht-betroffene Person zum Zuhören.

Tipp: Es gibt tolle Bücher zum Thema, z. B. «Exit Racism» von Tupoka Ogette.

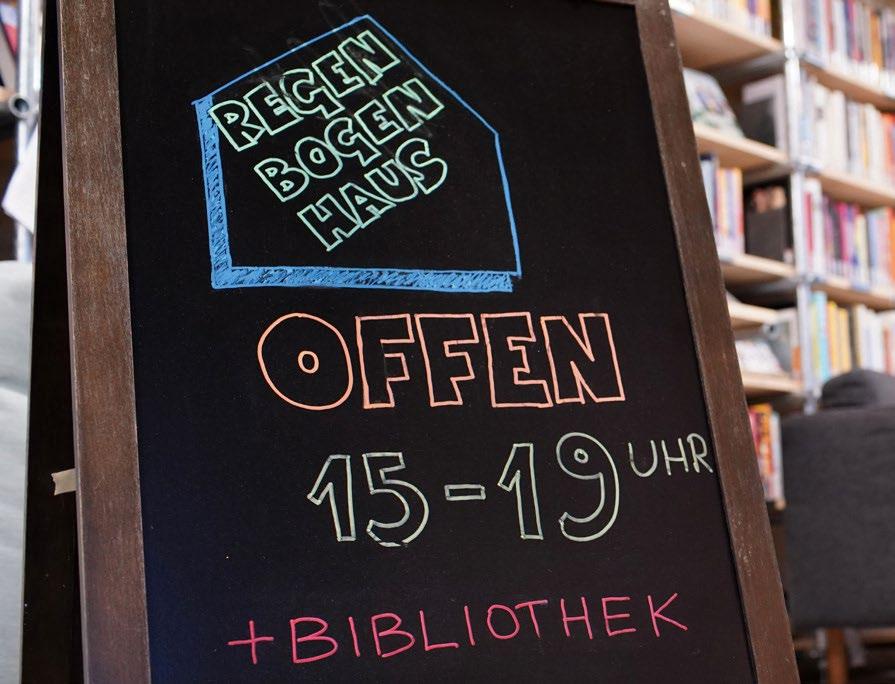

Wenn du dieses Magazin in den Händen hältst, ist das Regenbogenhaus bereits zwei Jahre alt. Wir können es gar nicht glauben, wie schnell sich der Community-Ort zwischen HB und Langstrasse, direkt am Gleismeer und beim Café GLEIS, zu einem lebendigen, pulsierenden Treffpunkt entwickelt hat.

Text: Hannes Rudolph, Foto: Mirjam Widmer

sein nicht erklärungsbedürftig ist, ist eine enorme Erleichterung. Vor allem für jene, die in ihrem Alltag wenig Queerfreundlichkeit erleben, die jedes Coming-out abwägen müssen oder gar ihr Queer-Sein verstecken müssen. Oder für Menschen, die aufgrund ihres Aussehens in der Öffentlichkeit angestarrt, angepöbelt oder gar attackiert werden. Auch wenn nur ca. 12% der Schweizer Bevölkerung queerfeindliche Positionen vertreten: Es sind sehr laute 12% – und wir wissen nie, wo sie sind. Darum ist es «draussen» oft ein Risiko, als queere Person sichtbar zu sein: Viele Queers sind es gewohnt, im Alltag ihr Queersein möglichst unsichtbar zu machen. Andere sind sichtbar, aber auch dann ist es toll, einen Ort zu haben, an dem keine Ablehnung oder Gefahr droht.

Wir werden immer wieder gefragt, «ob es das noch braucht» – ob heutzutage die Selbstverständlichkeit queerer Lebensweisen nicht ohnehin gegeben ist. Ob wir nicht gar Abschottung oder Spaltung betreiben, wenn wir unseren eigenen Ort etablieren.

Einen Ort zu haben, an dem lesbisch, schwul, bi, pan, trans, non-binär, asexuell oder aromantisch

Wie sehr es uns braucht, erfahren wir im Regenbogenhaus-Alltag immer wieder: Wenn die Eltern eines trans Kindes sich in den Kinderbüchern der HAZ-Bibliothek verlieren und berührt sind, dass auch andere Menschen sich Gedanken machen, wie mit Kindern über queere Themen gesprochen werden kann. Wenn ein queerer Teenager mit leuchtenden Augen sämtliche Sticker einsammelt, die wir verschenken: Flaggen, Glitzer, Sprüche.

Wenn die Frau um die 40, die erst allmählich begreift, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt, merkt, dass sie bei uns mit ihrem Suchen und ihrer Neugier willkommen ist.

Wenn die queere Person, die neu in Zürich ist, uns rückmeldet, dass sie sofort Anschluss gefunden hat bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen im Regenbogenhaus.

Wenn ein schwuler Mann, nachdem sein Partner gestorben ist, regelmässig vorbeikommt, weil ihm zu Hause die Decke auf den Kopf fällt.

Wenn nicht-queere Menschen zu uns kommen, um etwas über unsere Leben zu erfahren und überwältigt und bisweilen schockiert sind, in wie vielen Moment queeres Leben verletzlicher ist.

Das Regenbogenhaus ist aber noch mehr als eine Anlaufstelle für alle möglichen Anliegen rund um queere Themen: Es ist ein einzigartiges Projekt, das grosse Teile der aktiven Community zusammenbringt. Im Moment sind mehr als dreissig queere Organisationen Unterstützer*innen des Vereins Regenbogenhaus: Allen voran die HAZ –

Queer Zürich, die die meisten unserer Angebote ermöglichen, der Dachverband Regenbogenfamilien, Transgender Network Switzerland und PolyUnique, die mehrmals im Monat zu Treffen einladen und die Milchjugend, die ihre Geschäftsstelle hier hat. Auch die Zurich Pride ist ein regelmässiger Gast. Regelmässig laden wir die Organisationen zum Austausch ein. Das wirkt horizonterweiternd und motivierend und schafft gegenseitiges Verständnis. Viele persönliche Kontakte sind so schon entstanden.

Alle öffentlichen Angebote des Regenbogenhauses sind unter www.dasregenbogenhaus.ch zu finden. Du möchtest uns unterstützen? Dann folge dem Link in unserem Inserat. Jede Organisation und jede Einzelperson kann Mitglied im Regenbogenhaus werden und damit dazu beitragen, dass wir diesen Ort weiterhin ermöglichen können.

• Veranstaltungen

• Beratung

• Bibliothek

Offen: Mittwoch + Freitag 15–19 Uhr

Alle Events: www.dasregenbogenhaus.ch

Regenbogenhaus

Zollstrasse 117, 8005 Zürich

Unterstütze uns als Mitglied oder mit einer Spende

Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der jede Form der Liebe und des Seins akzeptiert wird. Als Supporter der Zurich Pride freut sich Sunrise darauf, die unterschiedlichsten Communities zusammenzubringen und sie dabei zu begleiten, sich und ihre Vielfalt zu feiern.

Wir werden zum Dialog aufgefordert, um Missverständnisse aufzudecken und Differenzen beizulegen. Konflikte sollen ausgehalten werden, wenn sie nicht beigelegt werden können. Doch wer will mit wem worüber reden?

Text: Sigmond Richli und Janna Kraus, Fotos: TGNS

Auch innerhalb der LGBTIQ+ Community ist Transfeindlichkeit verbreitet. Es wird diskutiert, ob trans Frauen Lesben sein können und ob trans Männer oder nicht-binäre Menschen in FLINTA (Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen) only Räumen willkommen sind. Solche Konflikte auf eine fehlende Dialogbereitschaft seitens der trans und nicht-binären Community zu reduzieren, ist irreführend und zynisch. Es verneint die unermüdliche Aufklärungsarbeit und die aufwändig produzierten Informationsressourcen, die wir in mehrheitlich unbezahlter Arbeit erstellen. Seit Jahren liefern wir Zahlen und Fakten, illustrieren sie mit eigenen Erfahrungen, gehen Kompromisse ein, haben Verständnis für das Unverständnis anderer und verzichten oftmals darauf, unser Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung geltend zu machen.

Mit der unausgesprochenen Anschuldigung, wir würden uns dem Dialog entziehen, wird die Verantwortung für das Gelingen von Kommunikation den Schwächeren, nämlich uns, aufgebürdet. Es wird den

Stärkeren nicht zugemutet, Verantwortung für den eigenen Wissensstand zu übernehmen. Statt zu fragen, wie sie uns am besten unterstützen können, werden unsere Forderungen als Luxusprobleme bezeichnet und die notwendige Diskussion um Menschenrechte wird als unnötige Sprachpolitik verkauft. Wenn wir uns dagegen wehren, wirft man uns Überempfindlichkeit und Identitätspolitik vor. Und trotzdem sind wir bereit zu reden. Aber nicht um jeden Preis.

Spielregeln

Wer reden will, muss akzeptieren, dass Dialoge nicht in einem luftleeren Raum stattfinden. Wer die Regeln respektvoller Kommunikation nicht kennt, kann sich damit vertraut machen. Was wir fordern, sollte selbstverständlich sein. Die Erfahrung zeigt aber, dass dem nicht so ist. Wenn wir von Medienschaffenden die Vorbereitung anhand des Medienguides voraussetzen, wenn wir E-Mail-Signaturen mit Informationen zur korrekten Anrede verwenden, wenn wir Broschüren, FAQs und Workshops anbieten, dann ist das keine Verweigerung, sondern eine Einladung zu einem produktiven

Austausch. Wenn wir korrigieren, ist das keine Zensur. Auch nicht, wenn wir aufzeigen, dass eine unbeteiligte Person ohne Expertise und Erfahrung mitunter kein Mitspracherecht hat. Diskussionsbereitschaft bedeutet nicht, dass jede Äusserung innerhalb dieser Diskussion akzeptabel ist und ohne Konsequenzen bleibt.

Nicht alles ist verhandelbar Meinungen sind nicht automatisch Fakten und Glaubenssätze sind keine Wahrheiten. Wer mit widerlegbaren, pseudowissenschaftlichen Argumenten hantiert oder die Würde von Menschen zur Debatte stellt, ist kein vertrauenswürdiges Gegenüber. Ver-

Natürlich muss es eine Fehlerkultur geben. Sie darf aber nicht darauf beruhen, dass sich die Geschädigten möglichst vorsichtig verhalten und ihren Schmerz höflich und unaufdringlich verpacken. Sie muss beinhalten, dass diejenigen, die andere verletzen oder ausschliessen, sich dem eigenen Frust und der eigenen Scham über ihre Schwächen stellen und lernen, damit produktiv und selbständig umzugehen, statt uns Empfindlichkeit vorzuwerfen.

Wir wollen nicht lernen müssen, Transfeindlichkeit zu ertragen. Wir wollen ein Leben ohne sie.

Ja, wir müssen reden. Über Geld. Und Macht. Und Ge

Unsere Talk Formate

Unsere Hosts

Das Aro-Ace-Spektrum Schweiz ist seit April 2022 ein offizieller Verein und somit neu in der queeren Community der Schweiz. Unter dem Motto «Lass uns darüber reden» möchten wir uns vorstellen und so falsche Definitionen von Asexualität und Aromantik aus dem Weg räumen.

Text: Aro-Ace-Spektrum Schweiz, Foto: Muriel

Unter Asexualität stellen sich einige Menschen vor, dass wir Angst vor Sex haben oder antisexuell eingestellt sind. Dies ist jedoch nicht so. Die Definition von asexuell ist «keine oder wenig sexuelle Anziehung empfinden». Das bedeutet, sich von keinem Geschlecht sexuell angezogen zu fühlen, es ist somit eine sexuelle Orientierung gegenüber niemandem. Dies bedeutet aber nicht, dass asexuelle Personen keine Lust/Libido empfinden oder Sex gegenüber negativ eingestellt sind.

Aromantisch ist das Pendant zu asexuell auf der Ebene der romantischen Anziehung. Die Definition von Aromantik ist somit «keine oder wenig romantische Anziehung empfinden». Mit anderen Worten kann auch gesagt werden, dass Aromantiker:innen sich nicht in andere Personen verlieben. Aromantik ist somit nicht dasselbe wie unromantisch sein, womit es oft verwechselt wird. Auch mit der Gewürzmischung Aromat haben wir offiziell keinen Zusammenhang. Wir bezeichnen uns als Spektrum, da es Personen gibt, welche ab und zu sexuelle oder romantische Anziehung empfinden. Dies jedoch in so geringem Masse, dass sie sich immer noch als asexuell oder aromantisch definieren können. Dafür gibt es spezifische Sublabels wie «Demisexuell», «Grayromantisch» und Weitere. Um unsere grosse Diversität abzubilden, befinden sich im Folgenden Erfahrungsberichte aus unserer Community. Mehr Infos zu den einzelnen Sublabels sowie ein FAQ über unser Spektrum befindet sich auf unserer Webseite.

Ich bin auf dem asexuellen Spektrum und «sex-favorable», was einfach gesagt bedeutet, dass ich trotz Asexualität Sex toll finden kann. Ich bin in einer glücklichen Beziehung und

seit kurzem mit meinem Partner verlobt. Wir haben regelmässig fantastischen Sex. Es gibt viele Arten von Asexualität und oft wird geglaubt, dass asexuelle Menschen kein Interesse an Beziehung haben oder auf keinen Fall Sex wollen. Dies trifft auf mich aber nicht zu, trozdem gehöre ich zu der Community.

Jacqueline ist homoromantisch

Ich habe erst mit 36 Jahren herausgefunden, dass ich asexuell bin. Ich dachte lange ich sei lesbisch, da ich Frauen schön finde und mich auch in sie verlieben kann. Als ich mich mit der gesamten LGBTQIA+ Community auseinandergesetzt habe, lernte ich den Unterschied zwischen asexuell und aromantisch kennen. Seither weiss ich, dass ich asexuell und homoromantisch bin.

Selina ist glücklich nicht vergeben

Ich bin asexuell und aromantisch. Für mich bedeuten diese Labels mittlerweile vor allem Freiheit, da ich mich nicht um meine Sexualität und eine Partnerschaft kümmern muss. Früher dachte ich, dass ich etwas verpassen könnte. Mittlerweile bin ich jedoch froh, dass ich genauso bin, wie ich bin. Ich kann mich voll und ganz auf mein eigenes Leben fokussieren und meine Ziele verfolgen

ohne Kompromisse einzugehen. Dafür bin ich unendlich dankbar und ich empfinde meine sexuelle Orientierung als Bereicherung!

How Val’s relationship with sex shifted

I have identified as asexual for almost a decade now. What that means has changed and grown with me. While at the start, I couldn't imagine myself having sex at all, it's more nuanced nowadays. I would say I shifted from sex-averse asexuality (never wanting sex) to sex-favorable asexuality (maybe sex can be nice sometimes). Generally, being asexual to me is simply a lack of interest in sex. When I'm in love, I do like being close to my partner in every way possible, and then sometimes I enjoy the intimacy of sex as well. But in every relationship of mine, I can never promise sex and I need to know that my partner is okay with that! Which was also a major reason I embraced polyamory, but that's a story for another day.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern, die uns mit ihrem regulären Jahresbeitrag unterstützen.

Magenta-Mitglieder unterstützen den Verein zusätzlich mit einer Spende. Der Mitgliederbeitrag und die Unterstützung als Magenta-Mitglied betragen zusammen mindestens CHF 300.

Jetzt Mitglied werden:

Privatpersonen:

Andreas Barna, Yannick Berner, Marah Borner, Peter Burkard, Fabienne Fini, Martin Freiherr von Pallandt, Thomas Fuchs, Stéphane Gerber, Karin

Grundböck, Roger Heinrich, Jakob Keel, Markus

Kronauer, Heinz Leemann, Luca Morreale, Werner

Neth, Samuel Rensing, Manuel Rytz, Toni

Stegemann, Andreas von Rosen, Martin Zimper

zurichpridefestival.ch/anmeldung-mitglied

SAVE THE DATE

Kick-Off, 1. Juni 2023