Ponti Termici All Round Muratura Armata High Performance Taglio Termico

Normablok® Più è il Sistema Costruttivo in laterizio completo adatto ad ogni esigenza progettuale e di cantiere. I blocchi sono realizzati in Poroton® e integrati con isolante Neopor® di Basf®: il risultato è un sistema costruttivo ad alta efficienza energetica, sicuro in tutte le zone sismiche. Normablok® Più è disponibile in diversi formati e adatto ad ogni specifica applicazione. Normablok® Più: più che un unico sistema, un sistema unico.

progettazione, edilizia, impianti

SAIE BARI: l'evento che cresce con te!

Nelle sue tre edizioni, SAIE Bari ha registrato una crescita costante: nell'ultima edizione + 37% di visitatori e +44% di espositori. Un punto di riferimento per il settore, in continua evoluzione

Saloni speciali dedicati a: Infrastrutture, Calcestruzzo, Pavimenti e Rivestimenti, Serramenti, Sismica, Macchine e Attrezzature, Sicurezza in Cantiere, Nuovi sistemi costruttivi, Finiture Tecniche e Colore

25.527

VISITATORI PROFESSIONALI

Dati ultima edizione

SAIE Bari 2023

407 ESPOSITORI

Inquadra il QRCODE per richiedere informazioni per esporre

75 ASSOCIAZIONI PARTNER

•

6 PANORAMA

• a cura della redazione

EDITORIALE

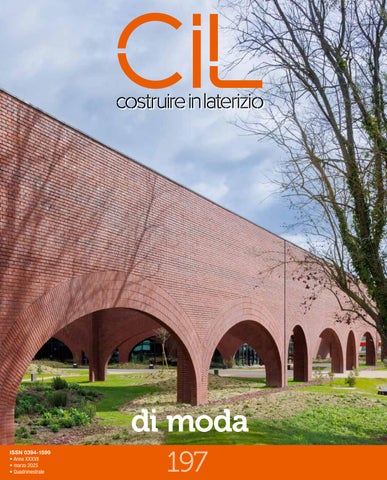

In copertina:

Lina Ghotmeh Architecture

Ateliers Hermès

Louviers, Francia

10

Moda, design e architettura

• Massimiliano Mandarini

PROGETTI

Lina Ghotmeh Architecture

12 Ateliers Hermès

Louviers, Francia

• Alberto Ferraresi

behet bondzio lin architekten

22 Sede associazione tessile

Münster, Germania

• Adolfo F. L. Baratta

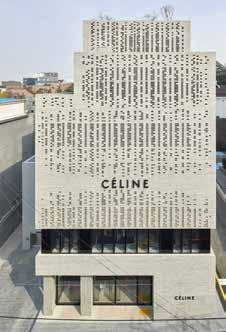

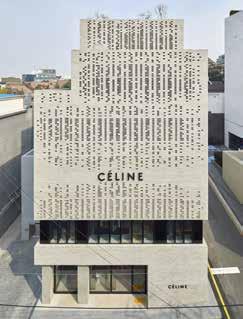

TRU Architects

32 0914 Flagship Store

Seoul, Korea

• Roberto Gamba

Parisotto+Formenton Architetti

40 Eraldo Hub

Ceggia, Venezia

• Pasqualino Solomita

INTERVISTA

Leone Spita

48 Comunicare la moda con l’architettura

• Ernesto Maria Giuffrè

DESIGN

Duccio Grassi Architects

54

Brick identity: tre negozi

Reggio Emilia, Ravenna, Bangkok

• Antonio Acocella

Kengo Kuma & Associates

60 Camper Paseo de Gràcia

Barcellona, Spagna

• Chiara Testoni

STORIA E RESTAURO

64 Le fullonicae di Ostia antica, laboratori per il trattamento dei tessuti

• Silvia Cigognetti

TECNOLOGIA

72 Heritage e sostenibilità: eccellenza nella ricostruzione post sisma

• Andrea Valentini, Claudio Tombolini, Gianfranco Ruffini

NORMATIVA

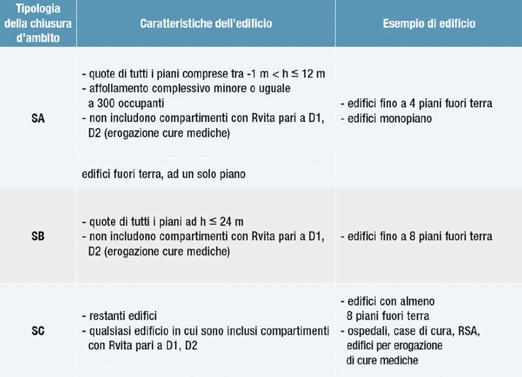

80 Comportamento al fuoco delle facciate a montaggio meccanico e prefabbricate con rivestimento in laterizio

• Claudio Piferi, Valentina Spagnoli

CRONACHE

88 La devastazione di Los Angeles

• Carlo Dall’Oppio

DETTAGLI

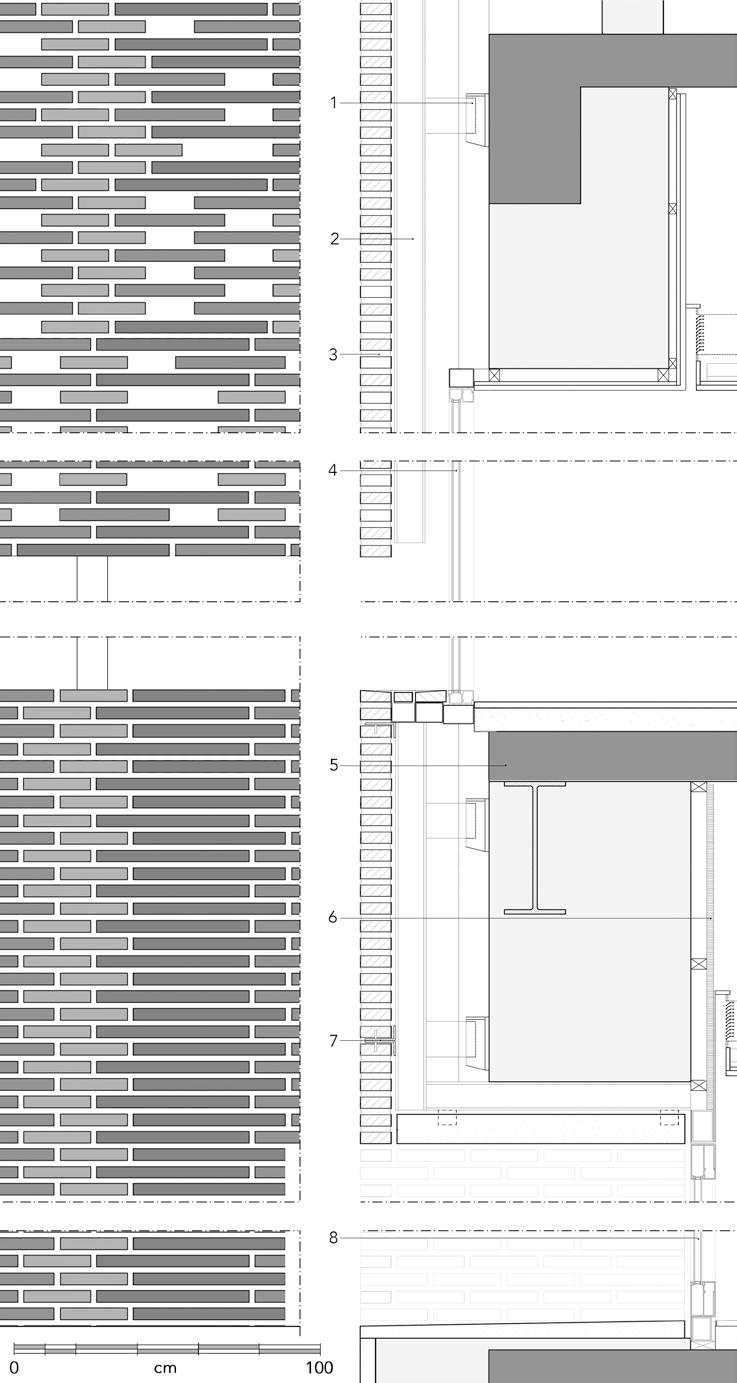

Casper Mueller Kneer Associati

90 Un velo di mattoni

• Andrea Campioli

94 RECENSIONI

• a cura di Roberto Gamba

Premio Obel: il progetto 36x36 vince il premio 2024

La Fondazione Henrik Frode Obels di Copenaghen per l’edizione 2024, ha premiato 36x36, un’iniziativa che ha portato alla realizzazione di 36 opere pubbliche in Messico nell’arco di 36 mesi. Il progetto è firmato dal Collettivo C733, un gruppo meta-architettonico composto dagli studi degli architetti Gabriela Carrillo, Carlos Facio e José Amozurrutia, insieme a Eric Valdez e Israel Espin. La giuria ha premiato il Collettivo per la forte attinenza al tema “Architetture con”, che pone al centro la progettazione partecipata con le comunità. Attraverso un metodo collaborativo e un utilizzo sinergico delle risorse, il Collettivo C733 è riuscito a ridurre drasticamente i tempi di realizzazione, completando in pochi mesi opere che avrebbero richiesto anni. Questo approccio ha permesso di intervenire in contesti sociali, politici,

L’edilizia responsabile a Klimahouse 2025

Klimahouse, la fiera dell’efficienza energetica e dell’edilizia responsabile, si è tenuta a Bolzano dal 29 gennaio al 1° febbraio scorso. Tra i partner dell’evento fieristico, il Raggruppamento Laterizi di Confindustria Ceramica ha presentato soluzioni innovative e progetti certificati da protocolli energetico-ambientali (GBC Italia Home, Condomini, Quartieri, Historic Building e Leed). Un’occasione per mettere in luce le qualità ecologiche e prestazionali del laterizio attraverso realizzazionI concrete. Lo spazio espositivo ha offerto un’esperienza immersiva, dove i laterizi in mostra, attinenti ai progetti illustrati, erano abbinati a

ambientali e finanziari complessi, dimostrando la potenza del lavoro multidisciplinare. Ispirata alle teorie dell’ingegnere uruguaiano Eladio Dieste, l’architettura del Collettivo C733 si distingue per soluzioni modulari, flessibili ed economicamente sostenibili, capaci di adattarsi ai diversi contesti con un linguaggio architettonico coerente. I progetti 36x36, promossi dal Segretariato messicano per lo sviluppo agrario, territoriale e urbano, hanno avuto un impatto significativo nella riqualificazione di aree vulnerabili, sia urbane che rurali, grazie ad un modello inclusivo e partecipativo.

Mercato di Matamoros (2019), uno dei 36 interventi premiati

piantine grasse con caratteristichedi durabilità, versatilità, protezione, resilienza, adattabilità e unicitàindicate su etichette contrassegnate dal marchio LATERIZIO Italiano; un concept che ha evocando la stretta relazione tra il materiale e l’ambiente. Nel programma del Klimahouse stage, l’ingegner Alfonsina Di Fusco di Confindustria Ceramica ha tenuto un intervento sulla multidimensionalità

Edilizia sostenibile: sei incontri su normative, materiali e strategie

Nel corso del 2024, Firenze, Catania, Bologna, Torino, Verona e Cagliari hanno ospitato gli eventi promossi da Confindustria Ceramica e Federbeton, con focus principale su una progettazione attenta non solo all’impatto ambientale, ma anche agli aspetti economici e sociali legati al costruito.

Gli incontri, di natura interdisciplinare, hanno visto il coinvolgimento di esperti dai più autorevoli progettisti, a esponenti delle imprese di costruzione e dell’industria dei materiali. È stato

dello sviluppo sostenibile in edilizia, evidenziando la funzione strategica dell’edilizia nella transizione ecologica. A seguire, ulteriori approfondimenti sono dedicati anche alla circolarità dei prodotti, alle loro potenzialità e ai pilastri ESG, con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di rappresentanti di aziende associate a Confindustria Ceramica: Fornaci Laterizi Danesi, Industrie Cotto Possagno e wienerberger.

L’edizione 2025 di Klimahouse ha ribadito il ruolo chiave del laterizio nella costruzione di edifici sostenibili, capaci di coniugare performance tecniche, valore architettonico ed ambientale.

analizzato il percorso verso la neutralità climatica degli edifici al 2050, attraverso la trattazione delle più recenti normative europee come la Direttiva “Case Green” (EPBD) e il Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR), dei CAM Edilizia per gli appalti pubblici e dell’LCA (Life Cycle Assessment) per la rendicontazione ambientale. Il tour ha registrato un significativo consenso con più di 500 partecipanti interessati agli stringenti obiettivi di decarbonizzazione, che il settore edile dovrà traguardare implementando un approccio olistico che metta al centro salubrità, benessere, accessibilità, sicurezza al fuoco e resilienza sismica.

I webinar formativi dell’OAR su murature, coperture e digitalizzazione

Negli ultimi mesi dello scorso anno, l’Ordine degli Architetti di Roma, in collaborazione con Confindustria Ceramica, ha organizzato un ciclo di tre seminari formativi online (formazione. architettiroma.it), coordinati dall’Arch. Giuseppe Parisio. Il primo seminario a ottobre, intitolato “Murature in laterizio di nuova generazione. Soluzioni tecnologiche”, ha messo a confronto le attuali tecniche costruttive, con particolare attenzione all’efficienza energetica, al comfort termico, alla sicurezza sismica e al fuoco, nonché alla sostenibilità dell’edificio.

Il secondo appuntamento a novembre, “Coperture con manti di finitura in laterizio. Aspetti tecnologici”, si è focalizzato sull’evoluzione normativa e tecnologica delle coperture discontinue, l’impiego di tegole traspiranti nei

sistemi ventilati, il comfort indoor, le prestazioni ambientali del tetto e il suo abbinamento con gli impianti fotovoltaici. Non sono mancati riferimenti ai linguaggi architettonici contemporanei. Il terzo e ultimo seminario a dicembre, “Tecniche automatizzate per costruzioni in laterizio. Dalla progettazione computazionale alle applicazioni per la posa dei laterizi”, ha offerto una panoramica sulle nuove frontiere della digitalizzazione in edilizia. Si è discusso della progettazione BIM, delle applicazioni di realtà aumentata e virtuale, della sperimentazione con la stampa 3D e dell’impiego della robotica per la posa dei laterizi.

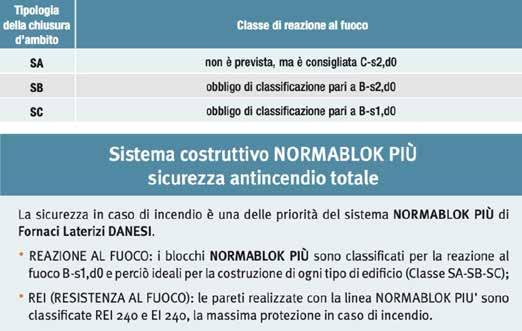

NORMABLOK PIÙ di Fornaci Laterizi Danesi è il sistema costruttivo in laterizio brevettato e dalle prestazioni termiche migliorate, grazie all’integrazione con il polistirene additivato di grafite Neopor® di BASF, in grado di garantire la massima protezione in caso di incendio.

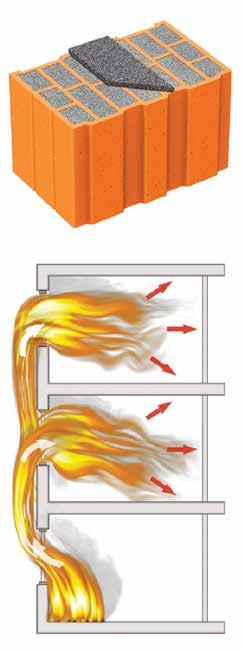

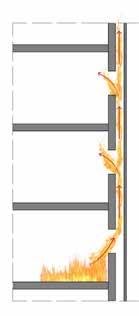

La sicurezza antincendio delle abitazioni è tema di grande rilevanza, soprattutto per gli edifici pluripiano. Quando gli incendi si sviluppano all’interno degli edifici il più delle volte si estendono alle facciate. Infatti, dopo aver provocato rottura e apertura delle superfici finestrate, le fiamme fuoriescono propagandosi ai locali superiori o adiacenti a causa dei flussi termici indotti.

Se sulle facciate sono presenti cavità verticali, come nel caso di facciate ventilate, quelle possono diventare vie preferenziali di propagazione degli incendi lungo tutta la facciata.

Diventa perciò fondamentale fin dalle fasi di progettazione esaminare l’incidenza e le caratteristiche tecniche e le certificazioni dei materiali da impiegare, soprattutto per i rivestimenti esterni, come ad esempio i cappotti termici.

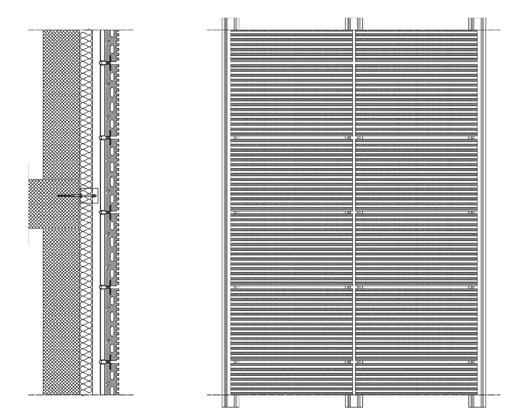

NORMABLOK PIÙ è la soluzione più adatta per la realizzazione di pareti efficienti energeticamente e al contempo sicure anche in caso di incendio. Per testare il reale comportamento al fuoco in caso di incendio tutte le pareti NORMABLOK PIÙ sono state sotto-

NORMABLOK PIÙ è la soluzione più adatta per la realizzazione di pareti efficienti energeticamente e al contempo sicure anche in caso di incendio.

Per testare il reale comportamento al fuoco in caso di incendio tutte le pareti NORMABLOK PIÙ sono state sottoposte a particolari prove, presso il laboratorio CSI (Centro di Certificazione e Analisi comportamentale polivalente), al fine di determinarne la classe di reazione al fuoco.

di Certificazione e Analisi comportamentale polivalente), al fine di determinarne la classe di reazione al fuoco.

I blocchi NORMABLOK PIÙ hanno ottenuto la certificazione di reazione al fuoco in classe B-s1,d0 dimostrandosi quindi la soluzione ideale per le facciate di tutti gli edifici, anche nel caso di facciate ventilate.

I blocchi NORMABLOK PIÙ hanno ottenuto la certificazione di reazione al fuoco in classe B-s1,d0 dimostrandosi quindi la soluzione ideale per le facciate di tutti gli edifici, anche nel caso di facciate ventilate.

Le pareti NORMABLOK PIÙ sono idonee per ogni tipo di edificio (ville, condomini, edifici pluripiano, ospedali, case di cura, RSA …).

Le pareti NORMABLOK PIÙ sono idonee per ogni tipo di edificio (ville, condomini, edifici pluripiano, ospedali, case di cura, RSA …).

FORNACI LATERIZI DANESI

FORNACI LATERIZI DANESI

Contatto diretto info@danesilaterizi.it

Contatto diretto info@danesilaterizi.it

A cura della redazione

Questa abitazione nasce dal desiderio dell’architetto di edificare la propria casa di famiglia: un desiderio semplice, ma profondo, di celebrare amore e bellezza attraverso l’architettura.

Il progetto inizia dall’idea di valorizzare materia e volume in un contesto periferico della città diffusa, dove il paesaggio rurale è ormai andato in frantumi, su un piccolo terreno, in un contesto privo di elementi di valore: l’affaccio principale è ad ovest lungo la strada provinciale su cui si è sviluppato il paese.

Da un punto di vista compositivo si innesca così una relazione tra cemento armato, materia interprete della “contemporaneità”, e mattone di laterizio, prodotto utilizzando uno stampo antico dalla forma irregolare e spigoli arrotondati ad evocare la “memoria”, quella che parla della tecnica costruttiva del luogo.

I due elementi si fondono, valorizzando le pareti perimetrali e portandole a vivo verso gli interni.

Il dettaglio della muratura è stato studiato in modo tale da predisporre tutti gli impianti e garantire elevate prestazioni termiche senza compromettere la tecnica costruttiva del muro pieno.

Il volume è generato dalla composizione di pieni e

vuoti: la disposizione dei locali ruota attorno alla scelta di collocare al centro la scala che diventa il perno centrale dell’edificio e per questo è visibile anche dall’esterno.

Due ingressi, il principale a sud e quello di servizio ad est, organizzano lo spazio del piano terra sugli assi non sud / est-ovest in tre volumi che caratterizzano le attività lavorative della famiglia: il primo volume è il living con la cucina dove l’isola di vetro scuro è posta al centro dello spazio, il secondo è un piccolo studio, mentre il terzo raccoglie i locali accessori (bagno e garage).

Al piano primo, il vuoto che si viene a creare dalla promenade della scala divide in due zone gli ambienti: a sinistra troviamo la camera matrimoniale con seconda stanza adibita a cabina armadio mentre a destra le due stanze dei figli.

Il materiale che domina nella zona notte è il legno usato in essenza naturale: rovere nel pavimento, larice ad incorniciare le finestre ed infine abete naturale per il tetto.

È stata realizzata una copertura a due falde asimmetriche di leggera pendenza con una trave di colmo mi -

Oggetto Villa LV

Localizzazione Scorzè (VE)

Cronologia progetto 2020 - realizzazione 2022

Progetto architettonico, direzione lavori e coordinamento generale

Architetto Leonardo Michieletto

Materiale utilzzato mattone a pasta molle prodotto a stampo “all’antica maniera” da da SanMarco

nimal: una trave in acciaio lunga 14 metri che ha permesso di svincolare la pianta da elementi strutturali e far leggere il tetto come un grande cappello a chiusura degli ambienti che si articolano liberamente.

La scala si smaterializza man mano che si sale: il primo tratto è costituito dal basamento in cemento più un blocco di tre gradini in microtopping per riprendere il pavimento del piano terra realizzato in architop, a questo si relaziona la seconda parte costituita da una rampa leggera con elementi in legno di ro -

vere sospesi nel vuoto e parapetto in elementi piatti in acciaio verniciato a polvere tinta corten.

Lo stesso parapetto viene ripreso e contestualizzato all’esterno nella recinzione dove la ripetizione di questi elementi verticali alternati crea un ritmo che divide il giardino dalla strada.

Il legame tra interno-esterno è sottolineato anche dalla pavimentazione continua in cemento industriale. Protagonista del progetto è la luce: essa permette di plasmare l’ambiente, ammorbidendo o talvolta indurendo le superfici e i volumi oltre a far leggere i profili delle cose rendendoli ogni volta elementi sempre diversi.

In ambito architettonico grande rilevanza è data all’interazione sempre crescente tra luce e colore intesi come elementi in stretta relazione l’uno dall’altro, in grado di stimolare emozioni positive all’individuo garantendone così il benessere psicofisico. Infine, luce e materia come sintassi di un linguaggio del costruire per l’abitare: Casa LV vuole essere una “machine à habiter”, una macchina per abitare dove è possibile cogliere il ritmo del tempo che scorre.

Il tempo viene percepito nella mutazione della luce naturale, filtrata all’interno della casa attraverso finestre in legno-alluminio, con cornici minimali ed ampie vetrate, inteso nel singolo giorno ma anche nell’arco naturale dell’anno.

Lo studio della luce naturale permette così a chi vi risiede di cogliere lo scorrere del tempo grazie al continuo mutamento dell’atmosfera sensoriale degli spazi e la percezione degli ambienti interni, in un’interazione dinamica tra luce ed ombra.

Contatto diretto d.desiderio@terreal.it

Massimiliano Mandarini

Architetto, curatore, designer, consulente per la transizione ecologica e digitale, formatore ed esperto di human & biophilic design, Green Building, Smart Cities, ESG, CAM e tecnologie net zero e circolari. Ha vinto diversi premi internazionali e riconoscimenti per progetti e prodotti innovativi tra cui l'Adi Design Index, il GBC Italia Awards, il World Green Furniture Awards e il China Awards. È docente di Polidesign Politecnico di Milano e segretario del Chapter Lombardia di GBC Italia.

KEYWORDS

Arte

Tendenze

Creatività

Sostenibilità

Benessere

Art

Trends

Creativity

Sustainability

Wellbeing

Con il passare del tempo la relazione tra moda, design e architettura diventa sempre più coincidente: discipline creative che appartengono al mondo della progettazione e degli stili di vita si ispirano a vicenda creando così collezioni di idee, tendenze e produzioni contemporanee. Durante la rivoluzione industriale e dello sviluppo della produzione meccanica nasce il design: la città si evolve e cambia, la popolazione cresce e così anche la richiesta di beni di consumo. È così che il concetto di design inizia a prendere forma negli spazi collettivi e nelle case, influenzando e stimolano i comportamenti sociali delle persone nelle città, nei luoghi di vita e di lavoro. Le nuove esigenze della nostra società, fortemente sollecitata da ritmi di vita frenetici e dall’impatto delle tecnologie digitali e dell’economia interconnessa, orientano le tendenze e i bisogni verso ambienti e architetture in cui creatività e sostenibilità diventano i motori principali del cambiamento. Questa trasformazione sta ridefinendo le città, favorendo la fusione tra stile, architettura e design, in un dialogo continuo con altre forme d’arte, come la musica e la moda. La moda ha saputo fondersi con il design in un processo di innovazione continua, condizionandosi reciprocamente, superando i confini del convenzionale per dare vita a prodotti iconici, che poi rimangono nel tempo oggetto dei desideri. Negli ultimi anni, la moda sta accelerando significativamente il suo percorso verso la sostenibilità, spinta da tre fattori principali: le esigenze finanziarie (rating ESG1, Environmental, Social e Governance), le normative più stringenti2 e, soprattutto, la crescente domanda dei consumatori, in particolare delle nuove generazioni, che si mostrano molto sensibili alle tematiche ambientali e sociali nelle loro scelte d’acquisto.

L’architettura e il design, pur non essendo ancora pienamente allineati a questa rapida trasformazione, stanno evolvendo velocemente grazie all’adozione di sistemi di certificazione ambientale (come i protocolli Green Building Italia e Leed), all’ecodesign e ai processi di transizione verso l’economia circolare e la decarbonizzazione. Spinta dalle richieste del mercato e dalle normative 3 volte a ridurre l’impatto della crisi climatica, l’edilizia sta vivendo una sfida senza precedenti nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Consumatori e investitori sono sempre più attratti da spazi, architetture, soluzioni costruttive e prodotti di design industriale che coniugano ecologia e qualità della vita, verso ambienti più sostenibili e umanizzanti, caratterizzati dall’integrazione della natura, dall’uso di materiali salubri, di origine naturale e riciclabili, nonché dall’adozione di tecnologie rinnovabili.

Fashion, design and architecture are increasingly interconnected: from the industrial revolution to the present, these disciplines have evolved hand in hand, influencing lifestyles and aesthetic trends. Today, sustainability is at the core of this transformation, and the clay brick, with its timeless appeal and adaptability, plays a key role in this process, bridging tradition and modernity in the world of fashion-driven architecture

I materiali dell’architettura e del design diventano un linguaggio espressivo, raccontando storie e sensibilità rivolte alle persone. Le nuove generazioni di creativi e progettisti abbracciano un approccio più sociale e responsabile, orientato verso stili eco-friendly in cui moda, design e architettura si fondono in un unico messaggio di amore per la vita. Questa visione dà forma a una bellezza ibrida, capace di unire il Genius Loci con la transizione digitale, creando un ponte culturale e sociale tra identità, tradizione e innovazione. In questo scenario, l’architettura europea dialoga e si connette con

suggestioni e valori provenienti anche da altri continenti, in una rete globale di scambio e contaminazione creativa. Si scoprono quindi progetti, realizzazioni e luoghi dove gli ambienti non sono solo funzioni e spazi fisici, ma storie, narrazioni, itinerari di pensiero e rappresentazioni di stile, room tematiche, ambienti indoor e outdoor, rappresentati come metafore di futuro attraverso materiali nobili e millenari, quali ad esempio la terracotta, nella polifonia e poliedricità d’uso che la contraddistingue, rigorosa e dinamica allo stesso tempo, “Materiali come Stili di Vita e di Tempo” dove la finitura, la decorazione, diventa linguaggio architettonico ed itinerario visivo ed espressivo per nuovi racconti creativi e sostenibili. Lo spazio architettonico si trasforma in una passerella di nuove collezioni, pezzi di arredo unici ed irresistibili, le tendenze della moda spesso anticipano quelle del design e dell’architettura, stabilendo palette di colori, tessuti, decorazioni, ambientazioni e materiali dinamici e multifunzionali che vedremo nelle nostre case, nei boutique hotel e nel retail. Le collaborazioni tra stilisti d’alta moda e produttori di elementi d’arredo stanno diventando sempre più comuni e di grande successo, così da rendere il design e la moda per tutti e universale. È interessante però notare come la moda guardi al design in termini di prodotto, con mobili e arredi da “vestire”, ma ancora poco allo spazio architettonico, e qui forse è il vero laboratorio d’innovazione e sviluppo da traguardare. In questo la nuova branca del biophilic design4 ci viene in aiuto, con un nuovo modello di progettazione degli spazi e dell’architettura ispirati e connessi alla natura, che dialogano con le stagioni come nella moda, che valorizzano tutti i sistemi viventi e della biodiversità (la fauna e la flora), riportando al centro la persona, il suo ciclo circadiano, la centralità della luce naturale per la salute psico-fisica. L’integrazione dell‘ecosistema negli spazi outdoor e indoor, e molti altri aspetti - tra cui la scelta di materiali di origine naturale, il corretto utilizzo dei colori, delle esposizioni, delle vedute e del paesaggio e di involucri salutari - raffigurano l’ideale rifugio di benessere individuale e di stimolo alla socialità e alla relazione tra le persone. L’urgenza di sostenibilità è dunque in grande crescita anche nell’ambito delle branche creative: architettura, design e moda. I consumatori oggi sono particolarmente attenti all’impatto ambientale dei loro acquisti; che sia un capo di abbigliamento, un arredo o una casa. La qualità del progetto, quindi, diventa centrale ed imprescindibile, portando alla nascita di collezioni e progetti eco-friendly, che utilizzano materiali sostenibili e promuovono pratiche di produzione etiche e responsabili. Nei progetti selezionati per questo numero della rivista, dedicato alle architetture per la moda, ritroviamo proprio questi approcci e visioni. Le opere, diverse per funzione e stile, sono unite dall’attenzione alla persona e all’ambiente, e narrano affinità tra il mondo della moda e l’uso del laterizio, che, come un tessuto pregiato, è senza tempo, versatile e capace di dare carattere ad ogni creazione architettonica. La sobrietà e la raffinatezza espressa dai componenti costruttivi realizzati in laterizio testimoniano le caratteristiche di essenzialità e classicità tipiche dell’evergreen: un materiale sempre di moda!

Note

Museo Yves Saint Laurent, Marrakech - Studio KO (pubblicato su CiL176 Musei).

1. I rating ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un’impresa o di uno strumento finanziario. REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2024-INIT/it/pdf

2. ESPR - Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE

3. EPBD IV - DIRETTIVA (UE) 2024/1275 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia

4. Dal vocabolario Treccani: l’architettura e l’urbanistica biofiliche, opposte all’architettura e all’urbanistica patogene. Le reti, i flussi e la città integrata. […] La città deve tornare a essere luogo di relazioni viventi per gli esseri umani, e pertanto occorre interpretarla come sistema d’interazioni complesse, delle quali recuperare la coerenza. (gatteibattistel.it, 27 aprile 2015)

KEYWORDS

Carré Hermès

Pelletteria

Archi

Archeologia

Artigianalità

Carré Hermès

Leather Workshop

Arches

Archeology

Craftsmanship

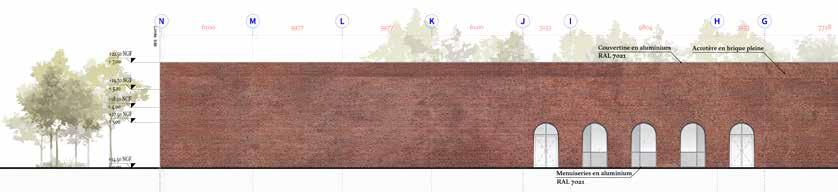

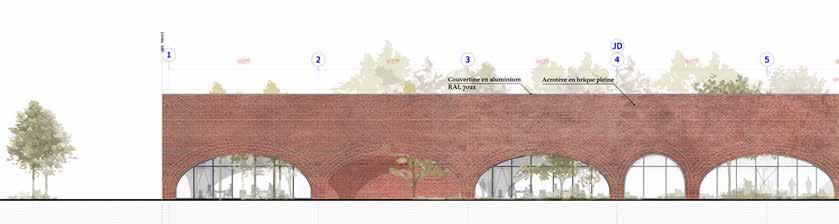

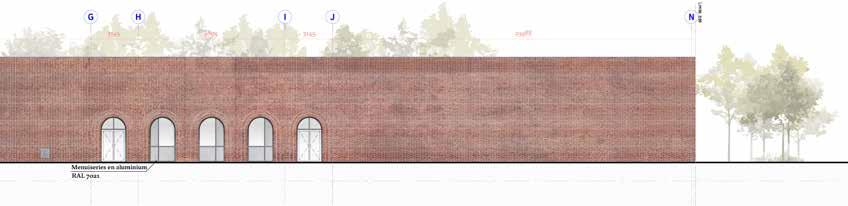

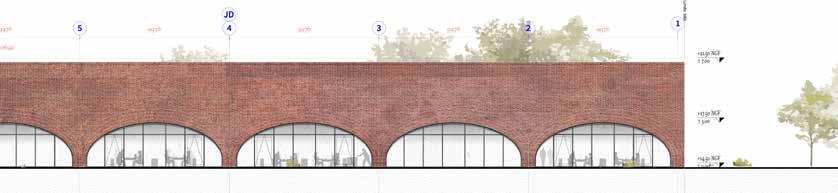

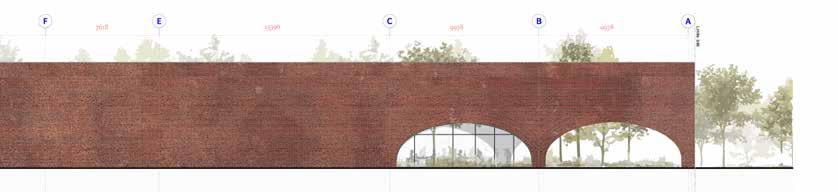

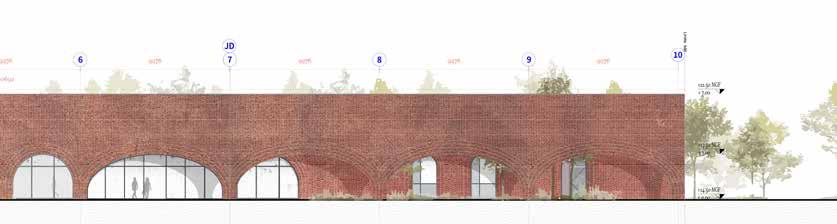

Prendiamo la matita e immaginiamo di disegnare le evoluzioni di cavalli liberi di correre e saltare nella natura dei paesaggi collinari della Normandia. Riportiamo gli slanci e i galoppi sugli affacci di maschi murari laterizi, trasformandoli in archi danzanti di mattoni rossi d’argilla cotta. Interagiamo, attraversando questa cortina traforata, assieme agli alberi, ai dossi e ai colori di fiori e farfalle. Stiamo disegnando un carré di Hermès, oppure visitando la recente sede immaginata per la Maison da Lina Ghotmeh in Normandia, la cui pianta mantiene appunto le stesse proporzioni quadrate del noto foulard maggiorate di scala. Poco lontano dalla Domus del grande peristilio di Vieux-la-Romaine, proprio sulla strada romana di collegamento fra Rotomagus (Rouen), con Lutetia (Parigi), e da lì con Roma, si trova Louviers. La cittadina è storicamente dedita alla lavorazione artigianale dei pellami: come testimoniano gli scavi archeologici svolti nella zona, in cui sono stati rinvenuti elementi propri della lavorazione del cuoio. Fra le principali produzioni della nuova sede sono le selle per l’equitazione. Le pareti perimetrali dell’architettura richiamano agli occhi e alla mente le grandi strutture romane per gli acquedotti, fra le quali proprio in Francia, ma al sud, quella del Pont du Gard vicino a Nimes è tra le meglio conservate in Europa. In questo senso a maggior ragione è calzante l’espressione cara alla progettista, in riferimento alle proprie architetture, di “archeologie per il futuro”: le architetture fanno proprio il genius loci nel mix di natura, memoria e saperi, per costruire le ossature concrete di fabbriche, capaci di rilanciare al futuro il proprio passato rinnovandone i contenuti con conoscenza tecnica e consapevolezza.

Gli interventi indiani di Louis Kahn paiono essere esempi accostabili per approcci ed esiti formali.

In the last fifteen years Hermès has opened more than ten leather workshops in France, increasing the number of artisans employed in the sector to over 4.700. This recent architecture in Normandy with numerous iconic references to the well-known fashion brand is also a passive building with low carbon emissions

L’Oriente e l’internazionalità risuonano nella formazione della progettista, avviata in Libano nella terra d’origine, proseguita nelle collaborazioni con Jean Nouvel e Norman Foster, quindi approdata ad autonoma posizione in Francia. Sono sette le tipologie d’arco composte sulle murature esterne e interne, declinate rispetto alla dimensione delle aperture in archivolti ribassati a quattro ghiere e dunque sviluppi delle stesse fino a circa 100 cm, ovvero varianti a tre ghiere, due e una, a tutto sesto e proporzionalmente di luci inferiori.

Gl i sviluppi grafici esecutivi sono stati tradotti per il cantiere in centine lignee, dime dipinte e giunti pigmentati per dare continuità cromatica alla cortina muraria. Dal progetto alla costruzione il mattone incarna le filosofie corrispondenti della progettista e della committenza, proponendosi per naturalità e appartenenza al luogo, come pure quale tassello elementare per trame d’esecuzione artigianale vibranti alla luce e consistenti al tatto.

Perciò le istantanee del cantiere restituiscono atmosfere simili a quelle delle esposizioni itineranti “Hermès in the Making”, con tappa anche a Torino nel 2022, nelle quali l’azienda ha voluto comunicare le conoscenze artigiane d’eccellenza dei propri stabilimenti, nella compresenza delle persone e delle tecniche concorrenti alle produzioni della griffe.Le medesime atmosfere si percepiscono per l’appunto anche negli scatti delle attività lavorative di pelletteria svolte all’interno della nuova architettura. Non è un caso, allora, l’utilizzo reiterato del laterizio e del mattone, in particolare, in molti spazi di Hermès nel mondo: per negozi, showroom, stabilimenti, allestimenti per saloni fieristici e sfilate. Anche grazie all’utilizzo del laterizio come materiale principe, l’intervento di Louviers raggiunge inoltre gli elevati obiettivi ambientali prefissati: utilizza oltre 500.000 mattoni (durevoli e sostenibili) di fornaci locali, e messi in opera da capomastri del posto, si lascia permeare da illuminazione e ventilazione naturale, si scalda mediante geotermia e produce l’energia elettrica necessaria con pannelli fotovoltaici; il parco riusa il terreno di scavo e ospita numerose essenze sia preesistenti, sia di nuova pian-

tumazione. Secondo le classificazioni ambientali francesi l’opera è certificata E4C2: genera il massimo livello di bilancio energetico positivo (E4, poiché produce più energia di quanta ne consumi), e il minor grado di emissioni di anidride carbonica in atmosfera (C2, nel senso del nullo rilascio di carbonio).

Nell’ultimo decennio Lina Ghotmeh ha vinto il concorso e realizzato il Museo Nazionale dell’Estonia, un intervento fuoriuscente progressivamente dal terreno, con spazialità interne in reciproco scambio visuale con la natura esterna; ha quindi ideato numerose opere internazionali. Sta ora lavorando al padiglione del Bahrein per la prossima esposizione universale di Osaka, basato sull’artigianalità tipica, incarnata e sublimata dall’architettura per essere essa stessa strumento di racconto al mondo esteriore e di dialogo con le persone.

Oggetto Sede manifatturiera per la lavorazione dei pellami

Località Louviers, Normandia, Francia

Committente Hermès International

Progetto architettonico Lina Ghotmeh – Architecture

Progetto paesaggistico Erik Dhont Landscape Architects

Progetto strutturale EVP Ingénierie

Progetto impiantistico Frank Boutté Consultants

Progetto acustico Clarity

Progetto antincendio Systea - Namixis

Controllo costi AE75

Cronologia 2019 (progettazione), 2023 (costruzione)

Superficie area 3 ha, edificio 6.200 m2

Fotografie Iwan Baan (opera completata) / Takuji Shimmura (cantiere) | © Hermès

Le diverse tipologie di archi ribassati e a tutto sesto.

KEYWORDS

Uffici

Tessuto

Moda

Elementi speciali

Progettazione parametrica

Offices

Textile

Fashion

Special elements

Parametric design

Lo ddenheide è un’area industriale a sud-est di Münster, capoluogo non distante dal distretto industriale e minerario della regione della Ruhr. Utilizzata per scopi militari fino a metà degli anni Novanta, l’area è stata oggetto di un progetto di riconversione esemplare in termini di pianificazione urbana e sviluppo sostenibile. Il partenariato pubblico-privato che lo ha promosso, costituito tra gli altri dalla Municipalità di Münster, dalla Cassa di Risparmio di Münsterland est e dalla Banca Immobiliare della Germania Occidentale, ha perseguito due obiettivi: da un lato, la realizzazione di un ampio parco pubblico di 13 ettari e, dall’altro, la realizzazione di un parco per il commercio e la logistica che ha attirato numerosi investitori.

Tra questi l’Associazione dell’industria tessile e dell’abbigliamento della Germania nord-occidentale, rappresentante circa 260 aziende collocate nei Land Schleswig-Holstein e Westfalia, che ha incaricato lo Studio behet bondzio lin architekten, con sede a Münster e Lipsia e molto attivo a Taiwan, della realizzazione della propria sede.

Il risultato è un edificio stereometrico, dalla volumetria essenziale, che si apre a nord verso il pittoresco paesaggio del Parco della Pace con un’ampia facciata vetrata mentre a sud accogliere gli impiegati e i visitatori con un fronte chiuso, caratterizzato da una texture in mattoni di laterizio che richiama alla memoria la trama di un tessuto che viene spazzato dal vento. Mentre tre lati sono completamente opachi, grazie alla grande superficie vetrata orientata a nord, tutti gli uffici godono di un’illuminazione naturale e la facciata non necessita di protezione solare neanche in piena estate.

In an industrial area southeast of Münster, behet bondzio lin architekten was commissioned to design the headquarters of the Northwest German Textile and Apparel Industry Association. The result a stereometric building that features a large, glazed façade and three enclosed sources, characterized by a brick texture reminiscent of the texture of a textile being swept by the wind

L’edificio è composto da un volume principale in linea che, con lo sfalsamento di una campata, prosegue in uno più compatto: lo scarto crea un’area d’ingresso che accoglie l’unica apertura presente nei tre fronti rivestiti di laterizio.

A l piano terra, dall’ingresso è possibile accedere al volume più piccolo in cui è collocata un’ampia sala per eventi, che può essere anche affittata a soggetti esterni, e al volume più grande in cui si trovano uffici e servizi; al secondo piano sono ospitati altri uffici, una sala riunioni e servizi mentre al terzo piano si trovano degli ampi spazi disponibili a differenti articolazioni e utilizzi.

L a facciata in mattoni è senza dubbio l’elemento più interessante.

I progettisti hanno affermato di essersi ispirati a una statua dello scultore tedesco Max Klinger ospitata nel Museo dell’Immagine di Lipsia. L’espressione corrucciata di Ludwig van Beethoven, che troneggiava al centro di una delle sale della XIV esposizione della Secessione svoltasi a Vienna nel 1902, è accompagnata da un drappo disposto sulle sue ginocchia che fa apparire il solido alabastro come un panneggio leggero che potrebbe scivolar via con un soffio di brezza.

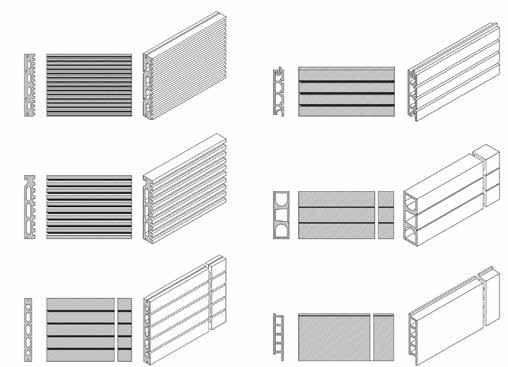

In linea con questa immagine, behet bondzio lin architekten ha realizzato un’ampia superficie verticale conferendo al massivo laterizio un aspetto leggero e dinamico. Per ottenere tale risultato sono stati utilizzati 74.000 mattoni suddivisi in 7 differenti modelli: infatti, al classico mattone faccia a vista, sono stati aggiunti 6 pezzi speciali che aumentano gradualmente l’angolazione di uno degli spigoli di 2,5°, così da passare dai 90° ai 105° gradi del mattone più ampio.

I mattoni sono posizionati in modo tale che la luce naturale vari la sua incidenza superficiale nel corso delle stagioni e delle ore della giornata simulando il movimento di un tessuto.

Per la progettazione è stato impiegato un processo di progettazione parametrica mentre per il posizionamento in opera i posatori hanno potuto avvalersi di elaborati in cui era segnalata la posizione di ogni singolo mattone.

Oggetto Edificio per uffici

Località Münster (DE)

Committente Associazione dell’Industria Tessile e dell’Abbigliamento della Germania nord-occidentale

Progetto architettonico behet bondzio lin architekten

Team di progettazione Stefanie Gaasch, Tim Kossel, Ines Schulte, Pavla Briksova, Anika Schneider, David Chen, Sebastian Gatz

Progetto strutturale Gantert + Wiemeler Ingenieurplanung

Progetto impiantistico Ingenieurbüro Nordhorn GmbH & Co. KG

Progetto paesaggistico Tamkus Landschaftsarchitektur

Cronologia 2014 (progetto); 2017 (costruzione)

Superficie 2.600 m2

Costo 8,2 milioni €

Fotografie Thomas Wrede, Figura a pag. 18 Reimund Braun

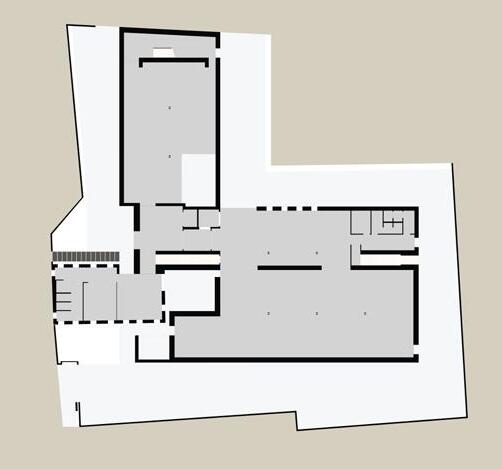

Planimetria generale.

behet bondzio lin architekten |Sede associazione tessile |Münster, Germania

I 7 modelli di mattoni utilizzati per la facciata.

KEYWORDS

Negozio

Incastonatura

Facciata

Cavità

Flagship store

Setting

Facade

Cavity

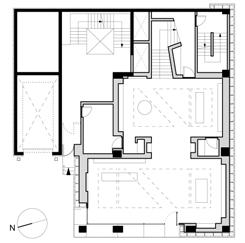

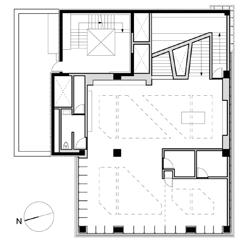

Simone è l’azienda coreana di artigianalità industrializzata (classificata OEM - original equipment manufacturing) di borse di lusso. Da trenta anni lavora per marchi di alta gamma come Burberry, Michael Kors, Coach. “0914” è il nome dei suoi più recenti e raffinati prodotti che ha lanciato sulla base della sua rinomata qualità di produzione e lo “0914” è il grande negozio realizzato nel centro di Seoul, nell’area commerciale e dell’alta moda, per comunicare l’identità del marchio, attraverso l’adozione di un preciso stile e di un design unico. L’edificio, uno spazio ad uso misto con negozio, bar, ristorante e galleria d’arte, si trova in un’elegante strada alberata, nel quartiere di Sinsa-dong, Gangnam, adiacente ad altri negozi e laboratori espositivi della moda internazionale.

È vicino al Dosan, il Parco rigoglioso creato in onore di An Changho, un attivista per l’indipendenza coreana (nome d’arte Dosan) e a cui è dedicata, all’interno del parco, la Sala commemorativa Dosan Ahn Chang-ho.

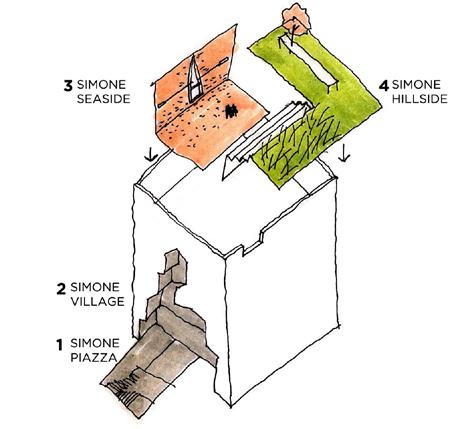

TRU Architects+Eho, lo studio di progettazione di Seul, guidato da Sungik Cho (professore di Architettura e Urbanistica all’Università Hongik) e da Ho Lee è stato invitato al concorso per la progettazione dell’edificio ed ha vinto il primo premio, proponendo una composizione urbana, che incorpora in una sorta di iconico villaggio verticale, cinque caratteristiche forme, incastonate all’interno di un edificio compatto, sulla facciata rivolta verso strada.

Vi sono allestiti spazi di oltre 2370 metri quadrati, con uffici per il lavoro in condivisione, con lo scopo di lanciare nuovi prodotti e oggetti, da parte di innovativi artigiani e artisti.

La struttura è costituita da più livelli di utilizzo,

The building, consisting of multiple levels of use, both above and below ground, with a shop, bar, restaurant and art gallery, has an expressive and recognisable street view due to the contrast created between the white cladding on the outside and the brick shapes of the small houses that make up what appears to be a mini-village nestled inside. The material and chromatic contrasts highlight the compositional forms

sia sopra che sottoterra, con aree distribuite su piani sfalsati, collegati da rampe di scale disposte sul limite posteriore.

Dall’ingresso, ove sul pavimento è raffigurata la storia trentennale della pelle prodotta dall’azienda, attraverso una scalinata, scavata all’esterno nel cortile e che funge anche da passerella per sfilate di moda, si giunge in una sorta di piazza sotterranea multilivello.

Due dei piani interrati fanno parte della piazza, con una caffetteria e uno spazio espositivo, mentre al di sotto altri due piani sono destinati ai servizi e a un parcheggio, accessibile con un ascensore per le auto.

Fuori terra, lo spoglio rivestimento bianco della facciata contrasta nettamente con quello che all’interno appare un mini-villaggio ove si racchiudono le forme in mattoni di laterizio delle piccole case che lo compongono. Gli involucri di queste perimetrano locali e ambienti, definiti da pareti pure in laterizio, perforate da strette finestre su strada e ampie superfici trasparenti a nastro, sugli affacci interni.

Il piano di copertura è arredato a giardino e protetto da alti parapetti, con una vasca d’acqua e un prato parzialmente lastricato. Il progetto propone pertanto vari elementi e temi dell’architettura: temi tipologici, relativi a piazza, cortile, andito e all’evocazione della forma iconica della casetta con tetto a falde; inoltre mette in risalto, con contrasti materici e cromatici, le forme compositive e dà espressività e riconoscibilità morfologica all’affaccio su strada.

Nello stesso tempo, l’articolazione con ampie superfici in cotto delle partizioni interne definisce con plurime variazioni distributive e funzionali ambienti modernamente concepiti, disvelando e evidenziando lo “spaccato” del nucleo costruttivo.

Sono questi obiettivi che i progettisti hanno manifestato con semplicità e competenza compositiva, utilizzando e esaltando prima di tutto il materiale laterizio, inquadrato in armonica maestosità scultorea all’interno del vasto incavo.

Sottolinea così quanto il mattone, per la sua

basilare semplicità, per la sua riconoscibilità (a tutti gli effetti internazionale), per la chiara ed elegante cromaticità sia il materiale più adatto a esprimere l’essenza della modellazione architettonica.

Inoltre, l’aver adottato uno specifico mattone di elevata sostenibilità, caratterizzato da una ridotta quantità di carbonio incorporato e da un formato più sottile del consueto (a cui corrisponde un sensibile risparmio in cottura , con conseguente riduzione di emissione dell’anidride carbonica in fase produttiva ), dimostra una scelta tecnologica d’avanguardia, rispettosa dei più alti standard previsti per lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente.

Oggetto 0914 Flagship Store

Località 631-35 Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, South Korea

Committente Simone Ltd.

Progetto architettonico TRU Architects + Eho

Collaboratori Jeil Choi, Junho Park, Kyungok Yoon, Jaeyoung Joo, Kiwon Oh, Jungyoon Kim

Progetto strutturale e impiantistico Opus Pearl

Impresa di costruzione Kiro Construction

Cronologia 2017-2021

Superficie 2377 m²

Fotografie TRU Architects, Youngchae Park

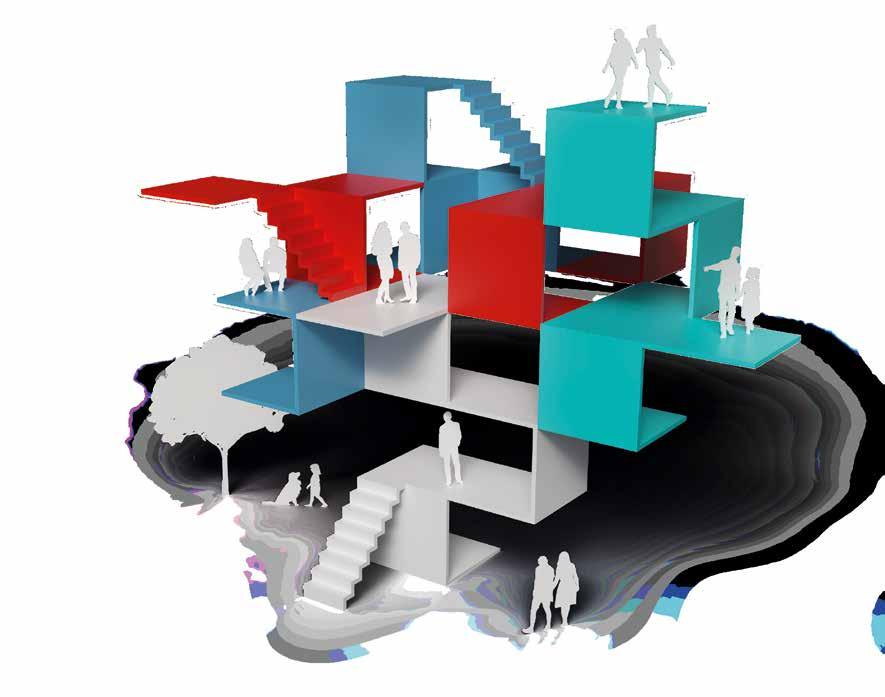

Schema distributivo.

KEYWORDS

Mattoni

Recupero

Hub

Volumi

Serialità

Bricks

Restoration

Hub

Volumes

Seriality

Fondata nel 1947 su iniziativa di Eraldo Ferrante come merceria a Ceggia, in provincia di Venezia, l’attività avvia una lunga tradizione commerciale locale che nel tempo porta a trasformare lo spazio di vendita in un negozio di abbigliamento prima e successivamente in uno store. La continua crescita commerciale si consolida nel 2018 con la creazione dell’Eraldo Hub, concepito come spazio multiplo in cui far convergere le esigenze dell’espansione logistica con quella espositiva.

Ne l piccolo comune di Ceggia nell’ambito della città metropolitana di Venezia, con i suoi seimila abitanti, il nuovo complesso espositivo-logistico per la moda si inserisce come elemento di ricucitura in un tessuto urbano disomogeneo. Il contesto è quello di un’economia locale che ruota attorno ad alcune realtà industriali e commerciali come lo store Eraldo che sviluppa ed espande la vendita di prestigiose griffe internazionali e nuovi brand emergenti grazie ad una importante estensione verso il mercato dell’e-commerce, contribuendo al rilancio delle aree periferiche della città metropolitana di Venezia.

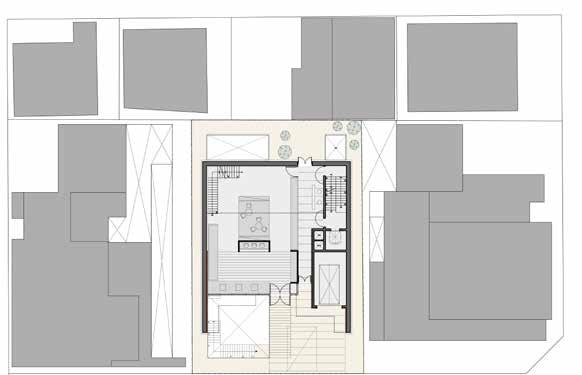

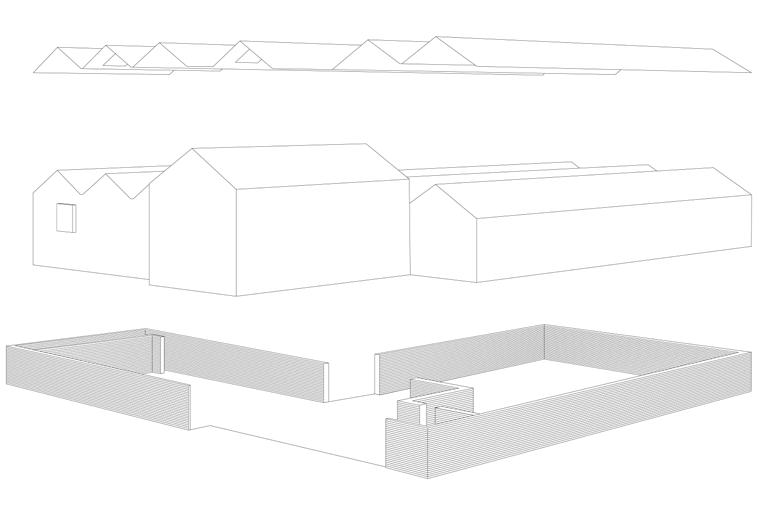

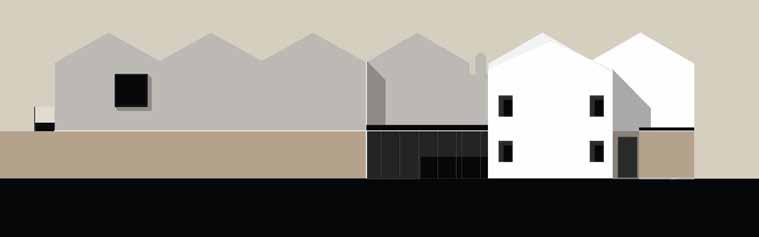

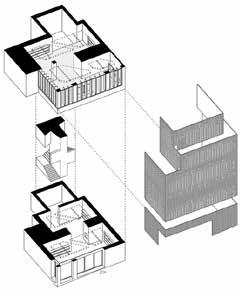

Lo studio Parisotto+Formenton degli architetti Aldo Parisotto e Massimo Formenton, attivo da oltre 25 anni e forte delle loro diverse esperienze in ambito architettonico con la realizzazione di spazi museali, commerciali, direzionali e residenziali, ma soprattutto grazie all’alta specializzazione maturata nel settore del retail con diverse collaborazioni per importanti aziende italiane e internazionali nel campo della moda e del lusso, ha progettato il nuovo Hub intorno ad un edificio preesistente caratterizzato da un volume semplice e austero, con tetto a capanna e manto di copertura in laterizio. Con un approccio coerente, rispettoso del contesto e attento al dettaglio, su un lotto a sviluppo irregolare l’innesto di quattro nuovi corpi di fab-

With a coherent approach, respectful of the context and attentive to detail, the Parisotto+Formenton studio designed the new exhibition-logistics complex for fashion around a pre-existing building, through the insertion of four new buildings repeated according to a serial logic

brica rievocano, secondo una logica di ripetizione seriale, l’impianto volumetrico del corpo di fabbrica esistente, che viene recuperato e valorizzato attraverso l’inserimento di questi nuovi volumi che come elementi netti giustapposti e slittati tra loro creano, in continuità con la preesistenza una volumetria articolata, che cerca una nuova specifica relazione con l’intorno. La nuova architettura dialoga da un lato con l’elemento naturale del fiume che scorre parallelo, in un rapporto ancestrale con l’acqua che ritorna sempre nella conformazione e nella storia del territorio veneto e veneziano in particolare, e dall’altro con l’elemento antropico del centro abitato, al di là del corso d’acqua.

L’impianto planivolumetrico del nuovo sito e il suo carattere estetico rimandano a due ambiti distinti: da un lato la tradizione vernacolare con la forma architettonica archetipica ridotta alla sua componente essenziale e l’uso del mattone faccia a vista e delle coperture a falda in cotto (per l’edificio principale) che rimandano alla tradizione dei magazzini veneziani come quelli del Sale o delle Tese dell’Arsenale; dall’altro lato il richiamo del carattere industriale con gli innesti in cemento a vista e tetto in lamiera scarnificati di ogni elemento decorativo.

E l a forma basamentale del piano terra che assume il valore di fil rouge che con sapienza è al contempo cortina muraria con la funzione di recinto che caratterizza e definisce gli spazi pertinenziali con corti e patii del lotto irregolare.

L’e sploso assonometrico ben delinea la semplice ed efficace strategia di progetto: il basamento articolato, i semplici volumi seriali e la copertura a due acque.

La contrapposizione tra la matericità del mattone faccia a vista con il rigore e l’austerità delle facciate lisce del cemento è interrotta nel prospetto principale da un’unica grande finestra quadrata in aggetto che traguarda il fiume e lascia percepire l’attività che si svolge all’interno dell’Hub.

La serialità dei volumi che si percepisce in alzato configura in realtà in pianta una suddivisione degli spazi alquanto austera, imperniata sul blocco dell’edificio esistente che funge da vera e propria cerniera. I nuovi

spazi riflettono il carattere industriale a doppia altezza con il rigore dei materiali che caratterizzano gli interni: pavimento industriale, soppalco in metallo verniciato nero e impianti a vista. A rompere questa austera connotazione la contrapposizione dello spazio a pianta libera posto in parallelo al fronte principale e rivolto verso il fiume: qui il muro faccia a vista in laterizio che caratterizza la parte basamentale degli esterni si ritrova anche nella parete interna, contribuendo a valorizzare gli usi specifici di questo ambito prettamente declinati alla parte espositiva. Pur trattandosi di un edificio privato per uso principalmente terziario, come spazio di lavoro, logistico ed espositivo, obiettivo comune della committenza e dei progettisti è l’impegno a lasciare un segno deciso, esteticamente composto e rispettoso del contesto, che possa valorizzare il territorio maltrattato in cui si inserisce: un approccio ambizioso che crede nell’architettura come valore pubblico.

Se condo i progettisti “L’edificio non è un og-

getto appartenente solo a chi lo commissiona o progetta, ma anche e soprattutto un bene per chi lo vive, lavorando al suo interno, o semplicemente lo vede, vivendo in prossimità; un valore che si manifesta nel tempo anche per tutta la comunità locale. Il vero ruolo sociale dell’architettura”.

Oggetto Hub logistico-espositivo

Località Ceggia, Venezia

Committente Eraldo

Progetto architettonico Parisotto+Formenton Architetti

Progetto strutturale MB engineering

Progetto impiantistico Studio Delta

Impresa di costruzione Imea snc di Mario Artico Cronologia 2016-2018

Superficie 3080 m2

Costo complessivo 1.600 €/ m2

Fotografie Paolo Utimpergher

Scorcio laterale con vista dell’edificio esistente e nuovi corpi di fabbrica

Esploso assonometrico.

Ernesto Maria Giuffrè, Architetto, PhD, libero professionista

KEYWORDS

Progetto

Moda

Ricerca

Spazi sensoriali

Tecnologia

Project

Fashion Research

Sensory spaces

Technology

Leone Spita

Architetto, dottore di ricerca in “Composizione Architettonica: Teorie dell’architettura”, professore associato presso la Facoltà di Architettura di Roma La Sapienza, docente di Composizione architettonica e urbana, autore di monografie, saggi ed articoli sull’architettura e la città contemporanea. Dal 2018 è a capo della ricerca interdisciplinare “Dentro la moda, intorno all’architettura: La sperimentazione architettonica negli interni per la Moda e lo spazio culturale del fashion realm”.

Nella sua ricerca, “Dentro la moda, intorno all’architettura” si affronta la cultura materiale ed identitaria del sistema moda insieme al suo stretto legame con il mondo dell’architettura e della sperimentazione tecnologica applicata alla città, così come all’interior design, alla produzione, alla vendita, al consumo ed all’esposizione della moda stessa. Cosa vuol dire costruire uno spazio dedicato alla moda e quali sono le richieste qualitative e prestazionali che vanno oltre la sua configurazione spaziale?

Le attività del fashion designer e dell’architetto propongono stili di carattere estetico, stili comportamentali e presuppongono una progettazione complessa. Si tratta di inter-

The activities of the fashion designer and architect presuppose complex planning which is not limited to the product but involves all the phases and tools of language, communication and the relationship with end users. Both architecture and design applied to fashion do not limit themselves to producing forms, but through these they aim to intervene on human activity and the behavior of individuals.

venti ragionati sulle forme, di desiderio di racchiudere lo spazio in armonie, di ricerca e di innovazione tecnologica che non si può limitare al prodotto, ma che deve coinvolgere tutte le fasi e gli strumenti del linguaggio, di comunicazione e di relazione con gli utenti finali. La cultura materiale e identitaria del cosiddetto “sistema moda” ha, da sempre, cercato stretti legami con il mondo dell’architettura e della sperimentazione tecnologica applicata agli interni per la produzione, la vendita e l’esposizione.

Sia la moda che l’architettura hanno lo scopo di definire, costruire l’ambiente sul quale operano, l’una il corpo umano e la persona, l’altra gli spazi e i luoghi. Quali analogie, affinità e differenze si possono riscontrare?

Ogni qualvolta mi si chieda una riflessione sul binomio Architettura-Moda, mi piace ricordare una frase di Walter Benjamin: “Architettura e Moda appartengono all’oscurità dell’attimo vissuto, alla coscienza onirica del collettivo”. La citazione è tratta dagli appunti per Über den Begriff der Geschichte, che avrebbero dovuto essere l’introduzione del Passagen-Werk , al quale il filosofo lavorò dal 1927 fino alla sua morte nel 1940, e rimasto, dunque, incompleto. Le parole di Benjamin ci fanno riflettere sul fatto che architettura e moda esprimono idee di identità sociale e culturale e riflettono gli interessi degli utenti e l’ambizione dell’età. Credo che sia la moda che l’architettura intercettino, attraverso il loro prodotto, anche il cambiamento delle città e lo esibiscano: l’una lo fa abitando corpi, l’altra vestendo i luoghi.

Così come l’architettura non si limita a produrre forme o a realizzare un programma funzionale ma orienta con le sue stereometrie l’attività umana, il design applicato alla moda non ha come fine l’oggetto (l’abito) ma attraverso l’abito mira ad intervenire sul comportamento dei singoli individui. La storica Giovanna Motta, che con me e Alessandra Capanna ha curato il volume “Strumenti. Architettura e moda, radici culturali, specificità tecniche” [1] , chiarisce con grande acutezza che la moda, lungi dall’essere “leggera”, riesce, così come fa l’architettura, a dare profondità ai contenuti culturali, a rappresentare le trasformazioni dei sistemi politici e le rivoluzioni sociali, a racchiudere in sé elementi della tradizione e dei cambiamenti, a confermare i dati del passaggio da un’epoca all’altra.

Esistono differenze nelle modalità di approccio alla progettazione di questi spazi tra le esperienze italiane e quelle internazionali?

Non si possono considerare i diversi approcci alla progettazione degli spazi dedicati al fashion realm, in Italia e nel resto del mondo, senza considerare i significativi cambiamenti avvenuti dagli anni Novanta del secolo scorso nelle strategie del citato sistema moda; si tratta del periodo nel quale le più importanti maison vengono acquistate dai due

grandi gruppi del lusso (Lvmh e Kering). I flagship stores acquisiscono un’importanza capitale nelle strategie di marketing. In questo scenario, l’architetto è chiamato a svolgere un ruolo chiave: tradurre in forme tangibili i valori sottesi dal marchio, fornendone un’immagine seducente e riconoscibile. Il progettista di fama internazionale conteneva in sé un elemento di richiamo per l’opinione pubblica e perciò le case di moda ne richiesero il lavoro creativo. Lo speciale connubio fra architetto e fashion designer ha portato nelle principali capitali del mondo al fiorire di flagship stores, che spesso costituiscono un terreno fertile di sperimentazione formale, funzionale e materiale dell’architettura.

Un caso emblematico è rappresentato dal Giappone, per me un inesauribile terreno di indagine. A Tokyo, nei quartieri alla moda come Ginza, Omotesando e Aoyama, si consuma dagli anni Duemila quella che ho più volte definito: “la guerra dell’esibizione del lusso”. Penso, solo per citarne alcuni, alle alte canne di bambù in metallo rivestito con un coating color oro della Ginza Tower di Armani progettata da Massimiliano Fuksas; la torre con struttura di vetro mattoni di Renzo Piano per la maison Hermés; il poliedro trasparente di Herzog & De Meuron per Prada; il prisma perforato da bucature irregolari disposte con apparente casualità di Toyo Ito per Mikimoto;, il diafano volume di SANAA

Giappone, Tokyo, quartiere Ginza, il quartiere dei grandi marchi del commercio e della moda.

per Dior; le vele di vetro curvato di Jun Aoki, per Louis Vuitton. E potrei continuare, in una sequenza di edifici iconici che si stringono l’uno acconto all’altro e che mi fanno sempre pensare alla Via Novissima, i venti, i portali scenografici che, come un nuovo spazio urbano, Paolo Portoghesi fece realizzare nell’architettura antica dell’Arsenale per la prima Biennale di Architettura (1980). Nel programma edilizio dei flagship stores, che punteggiano le strade alla moda nelle capitali del mondo, sono stati inseriti anche boutique hotel, ristoranti, caffetterie e bookshops. È la loro immagine che provoca un’esperienza nei clienti: i colori, i materiali e la forma della facciata riflettono l’ethos e i prodotti più iconici della casa di moda. Tuttavia, per riprendere la domanda, vorrei sottolineare che la differenza sostanziale tra la modalità di approccio alla progettazione di spazi per la moda in Italia e nel resto del mondo risiede nel fatto che, se pensiamo a Roma e Milano, i fashion retail non saturano un infill come nelle strade del lusso prima descritte ma, al contrario, si inseriscono quasi sempre in strutture esistenti, il più delle volte di grande valore storico-ar-

chitettonico. La progettazione è tutta contenuta all’interno del volume costruito. Per dirla con le parole di Adolf Loos, la facciata è muta, parla la vetrina e lo spazio interno.

Sia l’architettura che la moda comunicano attraverso il loro operare una idea di costruzione di una immagine, come si coniuga questa attività con la scelta e definizione di materiali, processi realizzativi e tecnologie?

Ad una latitudine opposta a quella giapponese, è emblematico il caso-studio del flagship store di Fendi a Roma, all’interno del Palazzo Boncompagni Ludovisi, un edificio costruito a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, in Largo Goldoni alla fine di via dei Condotti. A seguito dell’importante restauro e rifunzionalizzazione dell’intero edificio-isolato, l’architetto francese Gwenael Nicolas riesce nell’intenzione di preservare la tradizione italiana (e romana).

Roma Palazzo Fendi costituisce un esempio di come un progetto architettonico riesca a interpretare l’identità del brand, amplificandone il messaggio: lo fa attraverso colori, forme e materiali. Tutto il lavoro si sviluppa all’interno: le tonalità beige del palazzo richiamano l’iconica pelletteria in colori neutri del marchio; gli inserti di marmo, pietra calcarea e argento vengono percepiti come una citazione dell’opulenza dell’antica Roma; la colorazione irregolare, finanche il luccichio dei materiali ricordano la pelliccia, un capo ricorrente nelle collezioni di Fendi. Le forme mutevoli, verticali e rettangolari degli espositori rimandano alla rigorosa geometria del logo (la doppia lettera F) che si riflette anche nelle linee ortogonali del soffitto. Gli spazi di vendita sono organizzati su due piani, collegati da una monumentale scala in marmo di Lepanto. Nel foyer, la parete di travertino romano si fa convessa ed esibisce tracce della facciata dell’iconico Palazzo della Civiltà Italiana (1939-53) progettato da Guerrini, Lapadula e Romano e diventato nel 2013 il quartier generale del

gruppo Fendi. Un altro esempio italiano d’utilizzo di un edificio storico, laddove in altri parti del mondo un headquarter di una casa di moda avrebbe certamente occupato un edificio di nuova costruzione.

Guardando al rapporto tra architettura e moda, quali potrebbero essere gli scenari futuri?

Vorrei parlare di una ricerca sperimentale sulle trasformazioni delle morfologie dei futuri spazi di esibizione e vendita della moda, che dal 2018 sto conducendo con un nutrito gruppo di studiosi, provenienti non solo dalle discipline dell’architettura ma anche dalle scienze sociali. L’esperienza progettuale è preceduta dalla consapevolezza che il cambiamento degli spazi commerciali della moda è meno veloce di quanto si immagini: ancora oggi la maggior parte degli acquisti avviene dentro le mura di uno spazio fisico, realizzato, per così dire, in mattoni e malta. Il consumatore è ancora una creatura intrinsecamente sensoriale e tattile; tuttavia, l’assedio dell’e-commerce potrebbe portare alla stagnazione e l’autocompiacimento dello spazio di vendita tradizionale.

I nuovi sistemi di vendita e i potenti strumenti dello storytelling presenti all’interno del mondo della moda hanno guidato lo sviluppo di un nuovo tipo di interno-architettonico che riesce a veicolare in un luogo fisico una serie di pratiche che ancora non sono state decodificate.

Per la definizione del progetto, il gruppo di ricerca si è servito anche di alcuni sistemi di intelligenza artificiale che di recente si sono affiancati al mondo della progettazione architettonica e della scrittura di contenuti (Content Writing). Attraverso brevi testi, che in gergo informatico si chiamano prompt, abbiamo fornito all’AI ( Artificial Intelligence) un numero di indicazioni per la produzione di immagini che rappresentino alcune caratteristiche dei nuovi spazi di vendita. Le indicazioni riguardano non solo soluzioni spaziali, ma anche concetti filosofici, nuovi modelli di vendita, l’utilizzo di apparecchi tecnologici e di nuovi sistemi di comunicazione. La relativa imprevedibilità di

questo strumento consente di sviluppare soluzioni progettuali inaspettate, ma sempre controllate dal progettista. Nei tre metaprogetti è stato definito uno spazio neutro che viene acceso dallo storytelling che si attiva attraverso la realtà virtuale e che produce l’esperienza immersiva richiesta. Gli esiti finali sono contenuti nelle tavole che concludono il libro, Architecture Meets Fashion [3] in cui si è cercato di sottolineare non solo l’aspetto estetico-formale delle soluzioni progettuali proposte, ma anche di tradurre in semplici schemi la variazione del peso, in termini di metri quadri, delle funzioni all’interno dello spazio di vendita. Il tema principale è la forte diminuzione dello spazio espositivo a favore di quello esperienziale.

Pensando a scenari futuri, credo si debbano accogliere sempre di più tematiche compositive che forniscano una traduzione dell’essenza/ idea in evento/esperienza, aprirsi a sperimentazioni di linguaggi e tecniche, come territori di esplorazione condivisi dove ci siano interrogativi aperti. Si tratta di una progettazione complessa che presuppone interventi ragionati sul tessuto della città e sulle forme dell’architettura in rapporto a quelle del desiderio.

Restauro Villa Le Sentinelle, progetto studio Shiro, Leone Spita + Oretta Orlandini + Marco Sorrentino, la galleria ballatoio con pavimento in pianelle in cotto e copertura con struttura in legno ad unica falda con pianelle in cotto a vista. (foto di Stefano Ridolfi)

su CiL191 Headquarters).

Muratura in mattoni a vista degli originari magazzini ed officine.

Il laterizio, materiale antico ma ampiamente evoluto per le caratteristiche sia prestazionali che figurative, che ha attraversato la storia del costruire indenne dai capricci delle mode e da sterili forme di spettacolarizzazione. Che contributo o nuova chiave di lettura può dare all’ecosistema del fashion, che per sua natura è stagionalmente mutevole e spesso tendente al sensazionalismo?

Penso che questa deriva al sensazionalismo sia equamente distribuita sia nella moda che nell’architettura. Al pari dell’architettura, con la presenza del fenomeno delle archistar, nella moda non è più solo il pregio del materiale a determinare il lusso, ma l’aura del nome e della fama delle grandi case produttrici, il prestigio dell’etichetta: brand architecture e brand clothing che spesso inseguono il principio dell’escalation e dell’eccesso e danno luogo a sistemi di sfida iperrealistici ed emozionali, più che simbolici. Per rispondere a questa domanda dovremmo porci un altro interrogativo: l’architettura, che è una disciplina lenta, in che modo può interpretare per il sistema moda l’incessante ricominciare e ritentare un nuovo che sempre invecchia?

Nell’architettura per la moda occorre innovare, creare, spettacolarizzare, ringiovanire l’immagine. Ma è anche necessario dare spazio al tempo, perpetuare la memoria, creare un’aurea di atemporalità, e in questo senso le caratteristiche prestazionali e figurative del laterizio potrebbero essere utili a fornire allo spazio costruito, potremmo definirla, un’immagine di du-

rabilità, solidità, quasi di eternità. Penso all’interessante operazione di recupero archeologico industriale del Gucci hub (Piuarch, Milano 2016), dove i capannoni a shed in mattoni a faccia vista hanno riacquistato la loro dignità in un restauro che ha saputo esaltare il carattere industriale dei volumi costruiti negli anni ’20, operando necessarie demolizioni di volumi incoerenti senza il timore di inserire un nuovo edificio che si differenziasse per forme e materiali. Il nuovo parallelepipedo, fasciato da scuri frangisole metallici, esalta il mattone a faccia vista delle campate del complesso. Il laterizio, in questo caso, è materiale da costruzione che diventa “sostanza-mattone”. Per spiegarlo, prendo a prestito un concetto dell’architetto giapponese Kengo Kuma, al quale ho dedicato molti anni di studio e una monografia. Kuma ci insegna a non considerare il materiale come una finitura; ciò che egli definisce “la mappatura della texture applicata alla superficie” è solo una pelle di circa 20 mm, sovrapposta al calcestruzzo. È un metodo che ignora il materiale, la sua sostanza. Propone il concetto di “onestà del materiale” che, mentre rompe la distinzione tra struttura e finitura torna a diventare sostanza. Ogniqualvolta che, come progettista, ho avuto l’opportunità di lavorare in contesti storici, penso al restauro di una limonaia del XVII sec. nel complesso “Villa Le Sentinelle” a Firenze [4], ho sempre tenuto a mente che il mattone è una sostanza che ha un’anima.

Nel mito dell’“eterno presente” delle società, nelle quali si assiste alla smania per il rinnovamento e per l’obsolescenza accelerata dei prodotti e dei segni, è interessante scorgere, per compensare e riequilibrare, esigenze nuove di cose senza tempo, perenni, di beni che sfuggano alla fugacità dell’usa e getta.

[1] G. Motta, A. Capanna, L. Spita, Strumenti. Architettura e moda, radici culturali, specificità tecniche, Il Formichiere, Perugia, 2024

[2] https://www.elledecor.com/it/design/a60519496/ fuorisalone-2024-hermes-alla-pelota/

[3] L. Spita, Architecture Meets Fashion, Marsilio editori, Venezia, 2024

[4] http://www.shiroarchitetti.com/ complessovillalesentinelle.html

Antonio Acocella, Partner AFSa, Professore IED

KEYWORDS

Retail

fashion

terracotta

mattoni giulianei

ceramica verde

Retail

fashion

terracotta

mattoni giulianei

green ceramic

L'attività progettuale di Duccio Grassi Architects, dalla sua fondazione nei primi anni Ottanta, si è distinta per la firma di progetti di negozi, hotel e residenze realizzati in geografie molto distanti tra loro, ma legati dalla centralità attribuita alle persone, alle loro emozioni, e dalla curiosità per la ricerca e lo svelamento delle specificità legate a momento e luogo d’intervento.

All’interno del portfolio dello studio, emerge per costanza e consistenza la collaborazione con il brand Max Mara, di comuni origini reggiane, per cui Grassi ha disegnato numerosi showroom in tutto il mondo a partire dal 1983. La collaborazione continuativa (ma affatto esclusiva) con il marchio fondato da Achille Maramotti ha consentito allo studio di evolvere nel tempo un’idea di retail design che, pur nelle declinazioni mutevoli di ciascun momento storico, cerca sempre di rispondere agli obiettivi di comunicazione e vendita del brand e allo stesso tempo di restituire alla città in termini di valore qualificante delle sue interfacce con lo spazio pubblico.

Il nuovo negozio Max Mara a Reggio Emilia, completato nel 2019, è in questo senso emblematico. Affacciato sulla piazza del Duomo e del Municipo con un ampio e scenografico portico vetrato, occupa il piano terra del duecentesco Palazzo delle Notarie, già vivace fulcro della

Duccio Grassi Architects has evolved over time an idea of retail design that, although in the changing declinations of each historical moment, always seeks to respond to the communication and sales objectives of the brand and at the same time to give back to the city in terms of qualifying value of its interfaces with the public space.

vita cittadina come caffè del Novecento. Per la pavimentazione dell’ex-portico, in accordo con la Soprintendenza, si è optato per listelli di terracotta smaltata posati a spina di pesce, in analogia alla soluzione frequentemente adottata negli spazi pubblici urbani del centro-nord Italia; gli stessi elementi laterizi si ritrovano disposti in verticale, allineati su file regolari, a creare fondali materici per esporre le collezioni e celare le necessarie dotazioni impiantistiche. All’interno del negozio, gli stessi pattern sono replicati sulle superfici pavimentali e murarie, ma in una calda tonalità sabbia che sembra voler mediare tra i mattoni del pilastro romanico, affiorante dalla struttura e dal caratteristico capitello in cotto, i laterizi scialbati con leggero intonachino bianco delle possenti volte a crociera, e le altre cromie inserite nella palette materica del nuovo allestimento. Al centro, un divano scultura di Pierre Paulin per La Cividina nei toni del rosso, colore simbolo del brand, è utile ad alleggerire l’effetto del “tutto coordinato” e favorire una percezione più accogliente e domestica allo spazio di vendita.

A Ravenna, Max Mara trova spazio per il proprio store all’interno di un fondo precedentemente utilizzato come panificio, situato nel sedime di una chiesa paleocristiana del VI secolo. Il progetto di restauro restituisce la lettura del tipo originario, svelando la spazialità dell’abside nella sua nudità costruttiva affidata al mattone “giulianeo”, laterizio lungo e basso (circa 48x4cm) della tradizione ravennate, così denominato perchè tipico delle costruzioni promosse da Giuliano Argentario (IV secolo d.C). Il caldo minimalismo e la levigatezza delle ma-

Grassi Architects | Brick identity: tre negozi | Reggio Emilia, Ravenna, Bangkok

Le vetrine sulla piazza (Reggio Emilia)

terie selezionate per il disegno degli interni ottiene l’effetto di celebrare, per contrasto figurale, la ruvida robustezza muraria dell’abside, elemento focale della nuova immagine dello store. Lo svelamento dei mattoni, così come l’utilizzo del fondo oro per una parete espositiva, innescano affascinanti sincretismi tra l’identità visuale delle collezioni del brand e quella della tradizione architettonica e artistica di Ravenna. In un contesto molto differente dalla città storica italiana, nello specifico un mall di Bangkok, Duccio Grassi Architects ha risposto alla richiesta di rinnovamento identitario di Quinn, fashion brand femminile tailandese, attraverso lo sviluppo di un nuovo concept marcato dal protagonismo visivo di elementi ceramici verdi ispirati alla tradizione del Celadon, nato in Cina a

imitazione della giada e successivamente diffuosi ampiamente in tutto l’Estremo Oriente. L’allestimento ruota attorno alla combinazione dei listelli secondo trame e disegni geometrici astratti, capaci di conferire un’atmosfera rilassante e accogliente, dichiaratemente contemporanea ma radicata nella tradizione.

Oggetto Brick identity: tre negozi

Località Reggio Emilia, Ravenna, Bangkok

Committente Max Mara Fashion Group, Quinn

Progetto Architettonico Duccio Grassi Architects

Fotografie Giulio Boem (Reggio Emilia), Duccio Grassi Architects (Ravenna, Bangkok)

La sala con pavimenti in terracotta, pilastro romanico e volte in mattoni (Reggio Emilia). A sinistra, la continuità pavimentale a spina pesce (Reggio Emilia).

Dettaglio dei rivestimenti laterizi verticali (Reggio Emilia).

Grassi Architects | Brick identity: tre negozi | Reggio Emilia, Ravenna, Bangkok

Chiara Testoni, Architetto, PhD

KEYWORDS

Terracotta

Modularità

Matericità

Volta Catalana

Terracotta

Modularity

Texture

Catalan Vaulting

Passeggiando per la frizzante Plaza Catalunya, non è difficile imbattersi in un negozio che cattura l’attenzione per la sua insolita semplicità piuttosto che per gli “strilli” della vetrina. È il negozio in Paseo de Gràcia progettato da Kengo Kuma & Associates per Camper, la celebre azienda spagnola di scarpe da anni associata a uno stile informale che non rinuncia tuttavia a un design accattivante. Lo spazio al piano terra a pianta quadrata è deputato alla vendita mentre una scala rettilinea in fondo al locale conduce al soppalco in cui sono ricavati i servizi igienici e il deposito-magazzino. L’involucro di pareti, pavimenti e soffitto in resina dai toni immacolati dilata la percezione dello spazio che appare luminoso e più ampio del reale, e crea uno sfondo neutro su cui si staglia con vivido contrasto il sistema espositivo, vero (e unico) protagonista della composizione: una serie di elementi curvilinei in terracotta simili ai coppi per forma, cromia e finitura, che si ripetono senza soluzione di continuità su pareti, scaffali, bancone del personale, panca dei clienti, conferendo all’ambiente un’atmosfera materica, calda e avvolgente. Le singole unità in terracotta fungono da supporto alle scarpe consentendo agli articoli di essere esposti singolarmente, in modo da porre l’accento sull’attenzione del brand per i detta-

Kengo Kuma shapes the space of a Camper shop in Barcelona by recalling the technologies and traditional building elements of Catalonia and the Mediterranean (from the Catalan vault to the brick roof tiles), here reinterpreted in a contemporary key through the display system composed of modular terracotta elements giving the space a warm and cosy character.

gli. Nonostante la trama apparentemente articolata, la tecnica di realizzazione è semplice e intuitiva - come spesso accade nelle opere di Kengo Kuma - e basata su incastri a secco supportati da staffe metalliche.

La scelta materica e formale dei moduli in terracotta affonda le radici nella tradizione costruttiva catalana e più in generale del Mediterraneo, che il progetto recupera e rilegge in chiave contemporanea.

Prima fonte d’ispirazione è la tipica bóveda catalana (o volta catalana) che rivive nella sagoma curvilinea dei moduli in terracotta. La storica tecnologia consisteva in un sistema voltato utilizzato per la costruzione dei solai composto da mattoni in laterizio disposti di piatto, giuntati da malta o cemento. Tale tecnica, alternativa alla soluzione strutturale con travi in legno, si sviluppò nell’edilizia civile tra la Catalogna e Valencia intorno al XV secolo ed ebbe ampia diffusione soprattutto a partire dalla metà del XVIII secolo nelle case coloniche e negli edifici urbani popolari; a partire dal XIX secolo, venne estesa anche ad edifici industriali e nobiliari nelle zone di espansione di Barcellona regolate del plan Cerdá, per poi essere soppiantata nel XX secolo dalla diffusione massiva del cemento armato e dell’acciaio. Ancora oggi la volta catalana, presente in molti edifici storici, resta una vivida testimonianza di un sapere costruttivo affidabile ed efficiente: l’ampia popolarità della tecnica era dovuta alle caratteristiche di resistenza e durabilità del laterizio associate a bassi costi di realizzazione e notevole semplicità esecutiva per cui, se la superficie da coprire non era troppo ampia e le maestranze qualificate, era

possibile evitare l’utilizzo di casseforme.

Anche i tradizionali coppi laterizi, ampiamente diffusi nelle coperture dell’edilizia vernacolare mediterranea, sono stati uno stimolo progettuale: un riferimento culturale che ha consentito all’architetto di spaziare nella poetica figurativa di un elemento costruttivo ampiamente utilizzato, seppur diversamente, anche in Giappone. Come afferma infatti lo studio: “sia il Giappone sia la Spagna hanno una lunga tradizione nell’uso di questo elemento architettonico, impiegato però in modi molto diversi: i coppi in Giappone sono smaltati e lucidi mentre quelli nel Mediterraneo sono lasciati al grezzo, in modo che sia leggibile la consistenza del materiale. Questa differenza era di grande interesse per noi e questo progetto è stato una buona occasione per esplorarla”.

Un materiale antico ma sempre performante e dalle ricche potenzialità figurative, che si presta a configurare spazi contemporanei con garbo ed efficacia senza ricorrere all’enfasi della spettacolarizzazione. Nelle parole del progettista: “per noi è entusiasmante utilizzare un materiale tradizionale così antico e trovare nuovi modi per lavorarlo, modellarlo, combinare le sue unità creando elementi architettonici diversi che possano risolvere le esigenze della vita contemporanea”.

Oggetto Camper Paseo de Gràcia

Località Barcellona, Catalogna

Committente Camper

Progetto architettonico Kengo Kuma & Associates

Partners Kengo Kuma, Javier Villar Ruiz

Collaboratori Jaime Fernandez Calvache, Nicola Maniero, Ludovica Cirillo, Kimio Suzuki

Progetto illuminotecnico Viabizzuno

Impresa di costruzione Norden GSE, S.L.U.

Cronologia 2018

Superficie 80 m2

Fotografie

ImagenSubliminal (Miguel de Guzman + Rocio Romero)

Dettaglio degli espositori in terracotta. © ImagenSubliminal (Miguel

© ImagenSubliminal

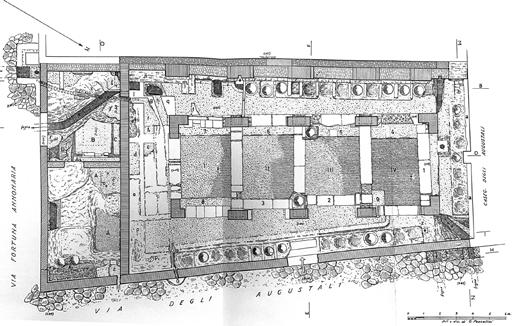

Le fullonicae di Ostia antica svolgevano un ruolo centrale nel commercio tessile.

Gli scavi e i restauri condotti presso alcune di queste officine hanno permesso di approfondire l’organizzazione di tale industria fondamentale per l’economia locale

Silvia Cigognetti, Dottoranda, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, ‘Sapienza’ Università di Roma

KEYWORDS

Archeologia

Conservazione

Fullonica

Paramenti laterizi

Coperture

Archeologiche

Archaeology, Conservation

Fullonica

Brick facades

Archaeological

Shelters

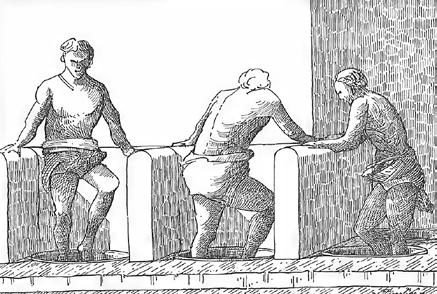

I Romani non lavavano i vestiti in casa: preferivano portarli da professionisti, noti come ‘follatori’; questi ultimi trattavano principalmente la lana, anche se ci sono prove che nelle fullonicae venisse lavorata anche la seta e forse altri tessuti [1]. La procedura per lavare i vestiti era complessa e ingegnosa. Gli indumenti sporchi venivano inizialmente ‘follati’ o calpestati in vasche di legno o in muratura ( pilae fullonicae) riempite con acqua calda e un detergente da operai che saltavano su di essi ( saltus fullonicus). Questo processo poteva durare fino a tre giorni. È da questa fase di calpestio che i termini ‘foulon’, ‘fuller’, ‘tucker’ e ‘walker’ derivano il loro nome1. Il calpestio aiutava a sciogliere lo sporco e permetteva ai detergenti di penetrare nel tessuto (fig. 1).

I detergenti includevano nitrato, potassa, saponaria, urina2 e terra da follone (creta fullonica). Quest’ultima era un minerale con potenti

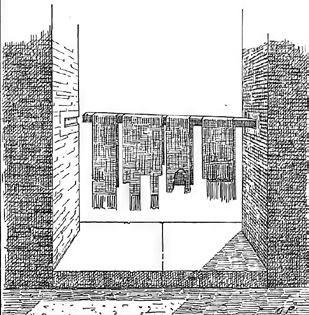

proprietà sgrassanti, disponibile in molte zone del Mediterraneo, in particolare in Sardegna, a Ponza, Melos e Kimolos [2]. Dopo il lavaggio intensivo, il tessuto veniva accuratamente risciacquato con acqua e battuto per stringere la trama. Successivamente, veniva appeso su travi spesso incassate in pilastri in muratura e lasciato asciugare all’aria (fig. 1). La legge romana garantiva ai follatori il diritto esclusivo di asciugare i vestiti lavati per strada3

Una volta asciutto, il tessuto veniva pettinato ( pectere/polire/carmare) con teste di cardo (carduus) o spine da follone (spinae fulloniae) per sollevare il pelo. Eventuali irregolarità venivano rifinite con cesoie da tosatura.