Inquadra il QRCODE e unisciti anche tu al canale Telegram dell’ACP

Editoriale

193 Relazione della presidente 2025 Stefania Manetti

195 Promuovere senza proteggere: un equivoco dannoso per l’allattamento Sergio Conti Nibali

Infogenitori

197 Parliamo di sesso (senza tabù)

Antonella Brunelli, Stefania Manetti, Antonella Salvati, Paola Menga

Ricerca

197 Studio della Griffonia Simplicifolia per il miglioramento del sonno nei bambini con disturbo dello spettro autistico: risultati preliminari

Gaia Di Fiore, Giuditta Bargiacchi, Marco Carotenuto

199 Le competenze digitali dei bambini: sostenere il benessere dei bambini e un uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali

Mattia Messena, Marina Everri

202 Allattamento: comprendere il vissuto per sostenere le scelte delle madri

Giulia Bagnacani, Sara Lo Scocco, Linda Debbi, Laura Bonvicini, Costantino Panza, Luca Ghirotto, Paolo Giorgi Rossi

Osservatorio internazionale

207 Pietas o cinismo? L’Europa e l’eutanasia nel bambino

Mario Renato Rossi, Patrizia Elli, Francesco Morandi

Il caso che insegna

209 La rachicentesi che risolve i sintomi: riflessioni su due casi di meningite asettica Giulia Pederzani, Francesco Accomando, Enrico Valletta

Imparare con i giovani

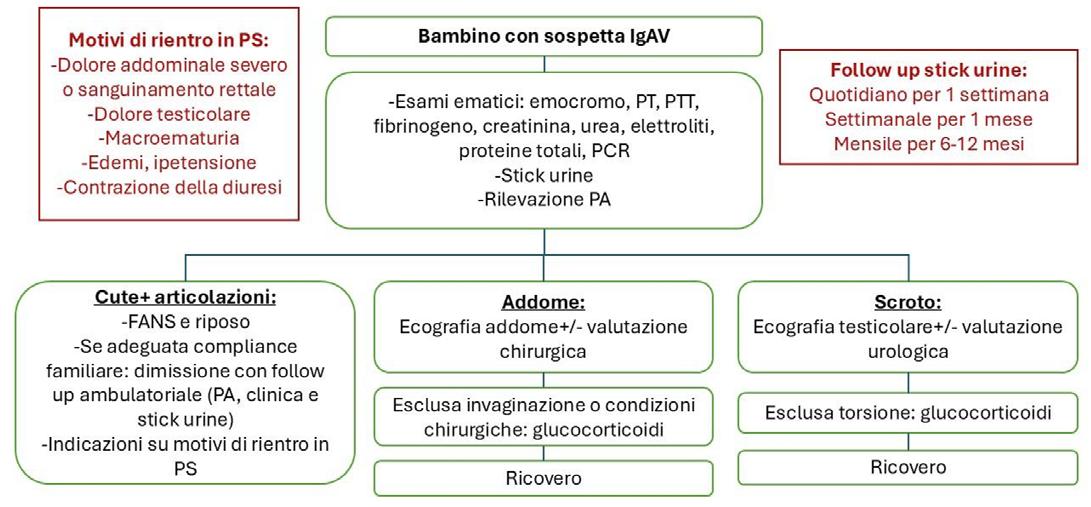

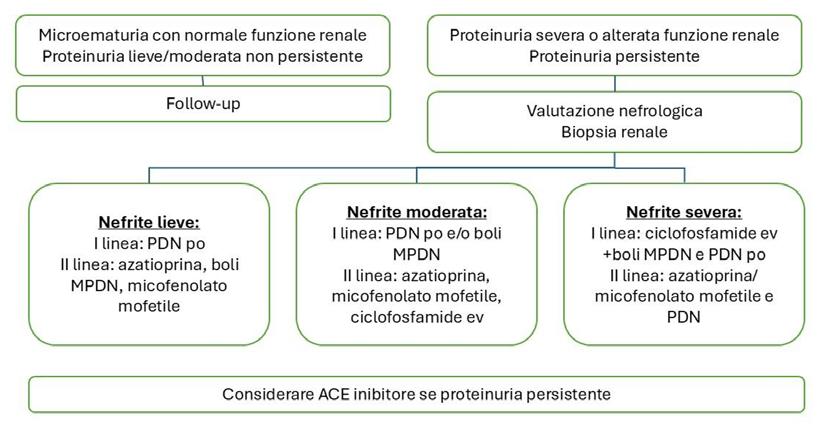

212 Una porpora, tante sfumature: approccio alla vasculite da immunoglobuline A (IgAV)

Claudia Brusadelli, Anna Cogliardi, Leonardina De Santis, Daniela Zanta, Alessandra Tozzo

Il punto su

219 Affido dei figli e alienazione parentale: le conseguenze sul benessere dei bambini

Maria Grazia Apollonio, Mariachiara Feresin, Michela Nacca, Patrizia Romito

Ambiente e salute

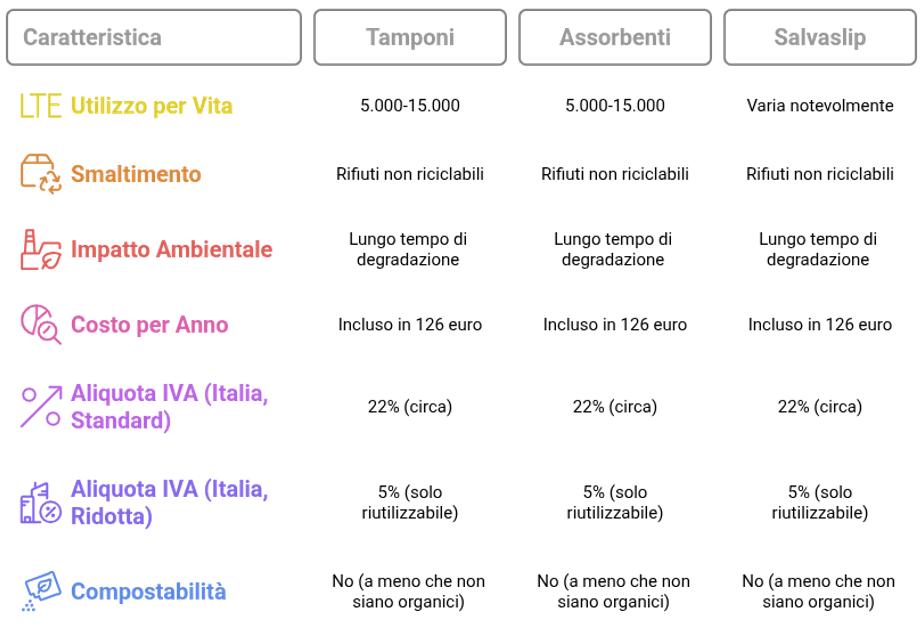

222 Mestruazioni sostenibili e dintorni

Federica Bartolini, Francesca Lucchi, Paola Menga, Antonella Brunelli

Esperienze

226 La pediatria tutta intera: l’esperienza della Repubblica di San Marino

Elisabetta Muccioli

Il pediatra e le sfide educative

228 Mio figlio è capriccioso

Chiara Borgia

Narrative e dintorni

231 Il peso del sentire. L’esperienza emotiva e relazionale del bambino e del ragazzo in cure palliative pediatriche

Anna Santini

Epiquaderni

234 Dalla rivista Epidemiologia & Prevenzione, un invito alla lettura per i pediatri ACP Giacomo Toffol

Libri

235 Mario De Curtis, Silvio Garattini, La salute dei bambini. Migliorarla si può

235 Ginevra Bompiani, Sarantis Thanopulos, Il pensiero affettivo

235 Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita

Lettere

237 Osservazioni in merito alla progetto policy aziendale per l’allattamento

237 Per una formazione in loco, indipendente e a costi contenuti, per l’allattamento

238 Risposta alle lettere sul progetto PAA

Congressi in controluce

240 Pediatria e neurosviluppo. Innovazione clinica e telemedicina per la diagnosi precoce del disturbo dello spettro autistico

Noemi Buo, Paola Colombo, Massimo Molteni

rivista bimestrale dell’associazione culturale pediatri

Norme redazionali per gli autori

I testi vanno inviati alla redazione via e-mail (redazione@quaderniacp.it) unitamente alla dichiarazione che il lavoro non è stato inviato contemporaneamente ad altra rivista.

Per il testo, utilizzare carta non intestata e carattere Times New Roman corpo 12 senza corsivi; il grassetto va usato solo per i titoli. Le pagine vanno numerate. Il titolo (in italiano e inglese) deve essere coerente rispetto al contenuto del testo, informativo e sintetico. Può essere modificato dalla redazione. Vanno indicati l’istituto/ente di appartenenza e un indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza. Gli articoli vanno corredati da un riassunto (abstract) in italiano e in inglese, ciascuno di non più di 1000 caratteri (spazi inclusi). La traduzione di titolo e abstract può essere fatta, su richiesta, dalla redazione. Non occorre indicare parole chiave.

Negli articoli di ricerca, testo e riassunto vanno strutturati in “Obiettivi”, “Metodi”, “Risultati”, “Conclusioni”.

I casi clinici per la rubrica Il caso che insegna vanno strutturati in: “La storia”, “Il percorso diagnostico”, “La diagnosi”, “Il decorso”, “Commento”, “Cosa abbiamo imparato”.

Tabelle e figure vanno poste in pagine separate, una per pagina. Ciascun elemento deve presentare una didascalia numerata progressivamente; i richiami nel testo vanno inseriti in parentesi quadre, secondo l’ordine di citazione.

Casi clinici ed esperienze non devono superare i 12.000 caratteri (spazi inclusi), riassunti compresi, tabelle e figure escluse. Gli altri contributi non devono superare i 18.000 caratteri (spazi inclusi), compresi abstract e bibliografia (casi particolari vanno discussi con la redazione). Le lettere non devono superare i 2500 caratteri (spazi inclusi); se di lunghezza superiore, possono essere ridotte d’ufficio dalla redazione.

Le voci bibliografiche non devono superare il numero di 12, vanno indicate nel testo fra parentesi quadre e numerate seguendo l’ordine di citazione. Negli articoli della FAD la bibliografia va elencata in ordine alfabetico, senza numerazione. Esempio: Corchia C, Scarpelli G. La mortalità infantile nel 1997. Quaderni acp 2000;5:10-4. Nel caso di un numero di autori superiore a tre, dopo il terzo va inserita la dicitura “et al.” Per i libri vanno citati gli autori (secondo l’indicazione di cui sopra), il titolo, l’editore e l’anno di pubblicazione.

Gli articoli vengono sottoposti in maniera anonima alla valutazione di due o più revisori. La redazione trasmetterà agli autori il risultato della valutazione. In caso di non accettazione del parere dei revisori, gli autori possono controdedurre.

È obbligatorio dichiarare la presenza di un conflitto d’interesse. La sua eventuale esistenza non comporta necessariamente il rifiuto alla pubblicazione dell’articolo.

direttore

Michele Gangemi

direttore responsabile

Franco Dessì

presidente acp

Stefania Manetti

comitato editoriale

Melodie O. Aricò, Antonella Brunelli, Sergio Conti Nibali, Daniele De Brasi, Luciano de Seta, Martina Fornaro, Stefania Manetti, Luigi Memo, Laura Reali, Paolo Siani, Maria Francesca Siracusano, Maria Luisa Tortorella, Enrico Valletta, Federica Zanetto comitato editoriale pagine elettroniche Giacomo Toffol (coordinatore), Laura Brusadin, Claudia Mandato, Maddalena Marchesi, Laura Reali, Patrizia Rogari, Chiara Roncarà collaboratori

Fabio Capello, Rosario Cavallo, Francesco Ciotti, Antonio Clavenna, Massimo Farneti, Claudio Mangialavori, Italo Spada, Angelo Spataro, Augusta Tognoni progetto grafico ed editing Oltrepagina s.r.l., Verona programmazione web Gianni Piras stampa

Cierre Grafica, Caselle di Sommacampagna (VR), www.cierrenet.it

Quaderni acp aderisce agli obiettivi di diffusione gratuita online della letteratura medica ed è disponibile integralmente all’indirizzo www.quaderniacp.it

Pubblicazione iscritta nel registro nazionale della stampa n. 8949 © Associazione Culturale Pediatri ACP

Edizioni No Profit

redazione redazione@quaderniacp.it

amministrazione segreteria@acp.it

direzione direttore@quaderniacp.it

Quaderni acp è stampato su carta Lenza Top 100% riciclata. L’etichetta FSC® su questo prodotto garantisce un uso responsabile delle risorse forestali del mondo.

ufficio soci ufficiosoci@acp.it

Relazione della presidente 2025

Stefania Manetti presidente ACP

«it’s a long and winding road...»

Il 2024 si è chiuso con la mia rielezione alla presidenza ACP. Nel tracciare il percorso di questo ultimo anno vorrei sottolineare la ricchezza culturale che caratterizza l’Associazione Culturale Pediatri, ricchezza che deriva dai percorsi tracciati nel 1974, che hanno segnato la nostra strada, fisiologicamente tortuosa e ricca di nuovi sentieri che si sono sempre ricongiunti alla strada maestra. La coerenza culturale e scientifica ci ha sempre accompagnato e credo che questo sia il mandato principale a cui tutte e tutti noi siamo chiamati a rispondere. Lo abbiamo dimostrato fin da allora e ancora oggi, grazie ai contributi di tutte e tutti, forse oggi con maggiore fatica data la complessità che caratterizza il nostro tempo. L’impegno profuso è stato importante, ha richiesto tempo, dedizione e presenza non solo della sottoscritta, ma di tutti coloro che hanno collaborato a tracciare e consolidare percorsi, squadre diverse, per età ed esperienze, senza le quali l’ACP non avrebbe vita.

Nello scrivere questo editoriale non posso non evidenziare e di nuovo mettere in luce con i “fari” a disposizione, la situazione delle bambine e dei bambini di Gaza, dell’Ucraina, e di tutte e tutti – che sono tanti (648 milioni) – che vivono in situazioni di guerra e conflitti. È di pochi giorni la richiesta di Jeffrey Goldenhaghen presidente dell’International Society for Social Pediatrics and Child Health (ISSOP), di diffondere la loro position paper e inviare una nostra dichiarazione di sostegno con il logo ACP: “Sebbene ISSOP abbia rilasciato dichiarazioni su Gaza in passato, non ci siamo sentiti a nostro agio nell’utilizzare il termine ‘genocidio’ … negli ultimi mesi la situazione è cambiata notevolmente ed è chiaro che ciò che Israele sta perpetrando, con il sostegno di molti dei Paesi in cui viviamo, soddisfa la definizione di genocidio data dall’ONU.” Il position statement di ISSOP e la risposta di ACP con un proprio documento, saranno a breve messi sul sito. Questa riflessione apparentemente potrebbe sembrare “fuori contesto”, ma è invece la testimonianza di come la nostra Associazione abbia e continui ad avere una prospettiva giusta e ampia sul concetto di salute (molti ci avete scritto in merito) e sulla necessità di sollecitare chi può operare concretamente in questo senso. La speranza è che una posizione più forte possa mobilitare le capacità di lobbying legislativo.

Collaborazioni e progetti

Importanti riflessioni che negli ultimi anni sono spesso emerse ci hanno portato (presidente e direttivo) alla proposta di una collaborazione tra ACP e SIP a partire da alcuni gruppi di lavoro comuni. Con il nuovo presidente SIP, Rino Agostiniani, dopo una serie di incontri online e di riflessioni comuni, il 15 febbraio si è stipulato un protocollo d’intesa focalizzato prioritariamente ai seguenti ambiti di attività: ambiente e salute dell’età evolutiva; dolore e cure palliative pediatriche; pediatria di genere; formazione nelle scuole di specialità. Questa collaborazione sta già dando i suoi frutti: è stata prodotta una survey inviata alle socie e soci ACP e SIP, con il dipartimento di epidemiologia del SSR della Regione Lazio,

sulla dieta sana e sostenibile per il clima, e a oggi abbiamo ricevuto 800 risposte. Tutti i gruppi di lavoro stanno collaborando sia sulla produzione di webinar comuni sia su altri percorsi sui quali sarete costantemente aggiornati. Nel corso dell’ultimo congresso SIP a fine maggio 2025, ACP è stata presente con Michele Gangemi in una sessione focalizzata sulla riorganizzazione delle cure primarie pediatriche, avendo come punto di partenza il libro Pediatria di Famiglia , una scrittura corale dove la sezione dedicata alla riorganizzazione delle cure pediatriche è stata molto ben delineata e approfondita da Claudio Mangialavori, responsabile del gruppo di lavoro ACP sulla riorganizzazione delle cure primarie pediatriche. Il 27 maggio 2025 è stata istituita la Commissione Cure Primarie SIP e il Consiglio Direttivo SIP ha deliberato di nominare Michele Gangemi come componente della commissione. La formazione nelle scuole di specialità e la possibilità di contribuire al biennio di cure primarie pediatriche è stato un tema che abbiamo molto approfondito negli ultimi anni, grazie al contributo di molti di voi, in particolare ai colleghi del Direttivo che precede quello attuale: Antonella Lavagetto, Claudio Mangialavori; ad Alberto Ferrando, Laura Reali, che ringrazio per aver aperto un ulteriore percorso che sta dando molti frutti. Al momento siamo collegati a diverse Scuole di Specialità a partire dalla Università di Salerno, l’Università Federico II di Napoli, l’Università Cattolica di Roma, l’Università di Pisa, l’Università di Verona, l’Università Bicocca di Milano, in alcune il percorso è già iniziato da alcuni anni, in altre sta nascendo, in altre ancora è in fase di costruzione, con l’obiettivo concreto di uniformare i percorsi e lavorare sulla formazione dei tutor. Durante il congresso di Jesolo dello scorso anno abbiamo descritto e avuto occasione di approfondire alcuni progetti in corso in collaborazione con l’ISS e altre associazioni, come quello sulla “Nurturing Care” e la formazione di pediatri formatori, tutti ACP, che stanno collaborando nella formazione a cascata, insieme al team dell’ISS e delle altre associazioni partecipanti.

Il progetto “4e-Parent” con l’obiettivo della prevenzione primaria della violenza con un’attenzione sulle modifiche delle norme sociali e dei comportamenti al fine di promuovere una mascolinità accudente attraverso il coinvolgimento concreto dei papà fin dalla gravidanza ha e continua ad avere una notevole risonanza attraverso una costante azione di advocacy e anche di lobbying.

La Joint Action (JA) sulla implementazione di una Baby Friendly Community & Health Services (BFC&HS), un progetto europeo presentato dall’Istituto norvegese di sanità pubblica (Breastfeeding Unit), con l’obiettivo a livello europeo della riduzione dell’impatto delle Non-Communicable Diseases, affrontando i fattori di rischio a livello sia individuale sia sociale. Anche questo è un progetto di cui l’ACP è partner in collaborazione con ISS, COIRAG, UNICEF e altre associazioni e società scientifiche. Una task della JA è implementare la buona pratica BFC&HS e condurre un’azione pilota in nuovi contesti, come contributo alla riduzione dell’incidenza di cancro e altre NCD nella fase successiva della vita, a partire dai primi mille giorni, con un focus sulle disuguaglianze sociali e sanitarie. Come territorio di intervento è stata individuata, per il nostro Paese, la Regione Calabria dove è già partito il progetto nel territorio cosentino con un kick off meeting a marzo 2025. Il prossimo settembre inizierà nello stesso territorio la formazione al fine di realizzare una Baby Friendly Community. Una bella opportunità che potrà essere poi esportabile in altri contesti del nostro Paese.

Una nuova collaborazione è nata con la SIMRI per la realizzazione di un progetto che ha come obiettivo quello di adottare dei valori di riferimento italiani sulla spirometria in età pediatrica, progetto in corso.

In tema di collaborazioni ricordo la più antica, quella con il CSB. Vi menziono la partecipazione di ACP alla conferenza di EURead dove ho avuto l’occasione di parlare di Nati per Leggere e dell’importanza del coinvolgimento del settore sanitario, non sempre scontata a livello europeo.

Il direttivo ACP

È stato di valido aiuto e punto di riferimento per condividere proposte e prendere decisione attraverso un lavoro produttivo di squadra. Ricordo che l’organizzazione del congresso è frutto di tanti incontri fatti con il direttivo, tutti online, quasi sempre serali, a volte a digiuno fino a tarda sera, dopo una giornata di lavoro. Tutto questo non è scontato ma frutto di una dedizione all’ACP che ogni anno si presenta nella sua interezza. A tutte e tutti va un grande ringraziamento!

I gruppi di lavoro ACP

In questo ultimo anno, dopo alcune riorganizzazioni i gruppi di lavoro continuano a essere molto attivi, produttivi e appassionati. Sono aperti a tutte e tutti coloro che hanno voglia di partecipare e contribuire. Il gruppo di lavoro sulla salute mentale (responsabile Federica Zanetto) insieme al gruppo di lavoro sull’adolescenza (responsabile Franco Mazzini) si sono uniti nella realizzazione del Congresso del prossimo 25 ottobre a Bologna, un incontro che ha ripreso le fila del congresso di Neuropsichiatria quotidiana per il Pediatra. Il gruppo Salute Mentale ha proposto e sta lavorando alla realizzazione di “Pillole di Neurospichiatria”, una nuova modalità di comunicare sotto forma di “pillole” di breve durata e online su alcuni aspetti del neurosviluppo, quadri clinici neuropsichiatrici nell’ambulatorio del pediatra delle cure primarie e percorsi dedicati. A parte il ringraziamento a tutto il gruppo di lavoro, un grazie speciale va a una nuova componente del gruppo, Stefania Millepiedi, neuropsichiatra appassionata e di grande competenza. Il gruppo dei PUMP continua nel suo incessante lavoro, nel percorso insieme al gruppo Nutrizione alle pagine elettroniche di Quaderni acp. Argomenti attuali sull’impatto dell’ambiente sulla salute delle bambine e dei bambini, come i PFAS, le creme solari, i cambiamenti climatici, tutti argomenti in collaborazione con diverse società scientifiche italiane e europee. Il passaggio di testimone del gruppo Cure Palliative e Dolore da Michele Gangemi a Francesco Morandi è avvenuto nel corso dell’anno 2024, il gruppo è molto attivo su vari fronti attraverso incontri online e in presenza, ora anche in collaborazione con il corrispondente gruppo SIP.

Il gruppo di lavoro su Abuso e Maltrattamento è attivissimo sempre sia nella partecipazione ai nostri ultimi congressi, sia nella realizzazione di diversi webinar e articoli su Quaderni acp Il gruppo Pediatria di Genere è anch’esso molto attivo nella realizzazione di webinar e nella collaborazione con il corrispondente gruppo SIP sui diritti delle bambine e dei bambini. Il gruppo sulla riorganizzazione delle cure pediatriche primarie è attivo negli ultimi anni riguardo a un percorso oggettivamente tortuoso, dato l’argomento, che è stato approfondito da

Webinar realizzati o programmati nel 2024-2025

Organizzatore

Acp e IRCCS “Mario Negri”

Quaderni acp e E&P

Gruppo acp “Nutrizione”

Claudio Mangialavori durante il nostro congresso di Napoli e, successivamente, con la produzione di un documento che ha come obiettivo quello di contribuire alla realizzazione di un’organizzazione delle cure primarie centrata sulle famiglie e sui piccoli pazienti. Questo gruppo di lavoro il cui responsabile per le cure primarie è Claudio Mangialavori, ha lavorato su un documento che è stata in gran parte la base di una parte del libro Pediatria di Famiglia . Un particolare grazie a tutti coloro che hanno contribuito, in particolare a Claudio che si è avventurato in percorsi resi tortuosi da documenti politici e dal PNRR producendo un documento di notevole interesse e utilità che attualmente è oggetto di un’ulteriore sintesi.

I referenti regionali

Una risorsa importante un “sentire” dei territori, che potremmo ascoltare durante il congresso attraverso le voci di alcuni referenti sulle attività in corso. Per favorire ulteriormente un avvicinamento è stata nominata Federica Zanetto come coordinatrice dei referenti, quindi abbiamo un eccellente “collante”, di grande esperienza, che ci porterà la voce dei vari gruppi regionali e locali, che ringrazio per avere accettato.

La redazione di Quaderni acp e la formazione

Solo un ringraziamento a Michele Gangemi come direttore della rivista e a tutta la redazione per il grande lavoro svolto con dedizione e grande passione. Un ringraziamento va a tutti i revisori interni ed esterni, ma su questo lascerò la parola a Michele che approfondirà questo tema durante l’assemblea di Jesolo. Nel momento in cui questo editoriale si avvia alla stampa una bella notizia per i soci, amici e simpatizzanti dell’Associazione Culturale Pediatri, l’ACP apre un nuovo canale di comunicazione su Telegram per dare maggiore visibilità ai contributi scientifici delle sue riviste – Quaderni acp e Pagine Elettroniche di Quaderni – e per diffondere notizie, commenti e aggiornamenti su temi di attualità d’interesse pediatrico e sulle iniziative culturali e scientifiche dell’ACP. Potete aderire e avere accesso al canale semplicemente inquadrando il QR Code che vedete qui. Iscrivetevi numerosi e passate parola a chi pensate possa essere interessato a un aggiornamento pediatrico multiprofessionale, tempestivo e di qualità. Ci rivediamo su Telegram! Nonostante i miei tentativi di sintesi, l’elenco dei nostri risultati è sempre lungo. E ogni anno, negli ultimi quattro, mi chiedo come renderlo più breve senza perdere nulla. La risposta è sempre la stessa: non si può. Perché questo elenco non è una semplice lista, ma il segno tangibile della straordinaria vitalità e ricchezza culturale della nostra Associazione Culturale Pediatri (ACP).

E in ultimo un grazie al motore dell’ACP, alla benzina o forse, in termini ecologici, alla elettricità che lo alimenta, Gianni Piras che oramai ci accompagna da un ventennio e passa, con sempre maggiori competenze, passione e dedizione!

Ancora grazie!

Titolo Data Stato

Dopo i primi tre anni la crescita assume altre dimensioni: la Coorte Nascita

01/03/2025 Realizzato

Pediatria ed epidemiologia: come misurare gli effetti della crisi del SSN 09/04/2024 Realizzato

Alimentazione complementare: lo stato dell’arte 25/05/2024 Realizzato

Gruppo acp “Maltrattamento all’infanzia” Le tante facce della violenza (Parte II)

Gruppo acp “Pediatria di genere” Pediatria di genere

Gruppo acp “Salute mentale” Pillole di Neuropsichiatria

Gruppo acp “Pump” e Francesco Tonucci Campagna “Io vado a giocare”

15/11/2025 In programma

22/11/2025 In programma

27/11/2025 In programma

12/12/2025 In programma

Promuovere senza proteggere: un equivoco dannoso per l’allattamento

Sergio Conti Nibali

A nome del gruppo ACP “Nutrizione”

Nel 2014, dalle pagine di Quaderni ACP, lanciavamo un appello chiaro: i pediatri italiani decidano se vogliono proteggere l’allattamento [1] e siamo tornati a farlo 2023 [2]. Lo facevamo con la consapevolezza, già allora ben documentata, che promuovere l’allattamento senza proteggerlo è una strategia inefficace; che ogni azione per sostenere l’allattamento va accompagnata da una rigorosa applicazione del Codice Internazionale OMS e dalla denuncia dei conflitti di interesse, specie quelli che legano l’industria dei sostituti del latte materno a società scientifiche, formazione professionale, ricerca e informazione. A distanza di dieci anni, possiamo chiederci: cosa è cambiato? Sul piano culturale, qualcosa si è mosso: è cresciuto l’impegno di singoli operatori, équipe e singoli amministratori; ma a livello istituzionale, la protezione dell’allattamento resta ancora largamente disattesa, mentre si moltiplicano iniziative che, pur dichiarandosi a favore dell’allattamento, ne minano i fondamenti etici e metodologici. Il caso più emblematico è il progetto Policy Aziendale Allattamento (PAA), promosso dalla Commissione Allattamento della Società Italiana di Neonatologia (SIN), con l’adesione di numerose sigle professionali, presentato nel suo recente contributo [3] da Riccardo Davanzo. A una prima lettura, si presenta come una “alternativa semplificata” alla Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI), rivolta ai reparti di ostetricia e neonatologia italiani. Ma, come già osservavamo nei precedenti editoriali, una politica che promuove l’allattamento senza proteggerlo è destinata a produrre risultati modesti, se non fuorvianti. E i dati presentati da Davanzo lo dimostrano, come sottolinea Cattaneo nella rubrica Lettere di questo numero di Quaderni acp: nel rapporto 3 del progetto PAA [4], l’allattamento esclusivo è aumentato di appena 1,7 punti percentuali (dal 69,2% al 70,9%), senza alcuna riduzione dell’uso di formula artificiale. L’apparente “successo” è il frutto di una lieve flessione dell’allattamento predominante, non di un’effettiva sostituzione della formula con latte materno; dunque un miglioramento statisticamente significativo, ma clinicamente irrilevante. Il tutto in un contesto che – come riconosce lo stesso Davanzo – non prevede alcuna valutazione esterna, non impone il rispetto del Codice, non esclude il finanziamento da parte dell’industria, e che ammette che ogni professionista debba “gestire il dilemma del Codice a livello personale”. Questa ambiguità metodologica riflette un’ambiguità più ampia e radicata: quella culturale e politica. In Italia, dopo 25 anni dalla sua introduzione, la BFHI resta una nicchia affidata al lavoro volontario di operatori motivati e all’impegno di Unicef Italia, senza alcun reale supporto da parte delle istituzioni sanitarie centrali. Esempi virtuosi non mancano di certo, neppure troppo rari, di amministratori e operatori sanitari che hanno deciso con consapevolezza di intraprendere percorsi virtuosi, applicando protocolli basati su pratiche validate dalla letteratura scientifica, e ampiamente applicati in molti parti del mondo [5]. Eppure né il Ministero della Salute né le principali società scientifiche pediatriche hanno mai assunto un ruolo attivo nel superare gli ostacoli ben noti all’attuazione della BFHI: carenza di formazione indipendente, turn-over del personale, assenza di vincoli normativi, collusione

sistemica con l’industria. L’esempio di Paesi come Slovenia, Croazia, Regno Unito dimostra che questi ostacoli non sono insormontabili; basta volerli affrontare, come sottolinea Cattaneo nella lettera. La domanda è: perché in Italia non si è voluto? Le società aderenti al progetto PAA, pur pronunciandosi regolarmente a favore dell’allattamento, non hanno mai fatto pressione concreta per la rimozione degli ostacoli sistemici alla BFHI. Al contrario, hanno continuato a beneficiare del sostegno economico dell’industria delle formule: sponsor di eventi, congressi, corsi, pubblicazioni. Ciò che più colpisce, oggi come dieci anni fa, è la mancanza di coerenza: si dichiara un impegno per l’allattamento, ma lo si colloca dentro cornici operative che ne contraddicono i principi fondanti, a partire dalla necessaria protezione dall’influenza commerciale. La Lancet Breastfeeding Series 2023 ha dimostrato che le pratiche di marketing dei sostituti del latte costituiscono una minaccia globale alla salute pubblica [6]. Le multinazionali del settore influenzano operatori sanitari e decisori politici attraverso sponsorizzazioni, finanziamenti e co-produzione di linee guida [6,7]. Il risultato è un sistema sanitario esposto a conflitti di interesse che ostacolano politiche efficaci di protezione, promozione e sostegno dell’allattamento. Non si tratta di puntare il dito contro questo o quel progetto, ma di tornare a chiedere una scelta di campo chiara. Le prove di efficacia esistono. I modelli funzionanti esistono. Le raccomandazioni internazionali sono pubbliche e accessibili. Quello che manca è la volontà politica e istituzionale di attuarle. Anzi, a volte si ha l’impressione che si preferisca sostituire politiche efficaci ma impegnative, come la BFHI, con iniziative più compatibili con gli interessi dell’industria, più accettabili dai decisori politici, meno vincolanti per i reparti. Nel nostro contesto, la scarsa diffusione della BFHI non dipende da limiti strutturali, bensì dalla mancanza di volontà politica e culturale. Le iniziative volontarie, pur meritorie, non sono sufficienti a generare un cambiamento sistemico. Senza una regia pubblica, l’adozione della BFHI resta confinata all’impegno di singoli operatori e all’attività dell’Unicef Italia. La promozione dell’allattamento, se disgiunta dalla protezione, non è solo inefficace: è fuorviante. Serve una strategia integrata che preveda valutazioni indipendenti, formazione libera da interessi commerciali, e standard vincolanti. Occorre inoltre un impegno chiaro per recidere i legami economici con l’industria e ristabilire la credibilità delle società scientifiche. L’auspicio è che almeno l’esperienza del PAA serva da stimolo per l’adozione di percorsi BFHI in nuove strutture. Ma ciò sarà possibile solo se le organizzazioni promotrici decideranno di sostenere con coerenza le strategie OMS/Unicef, anche a costo di rivedere i propri rapporti con gli sponsor. Diversamente, ogni sforzo resterà inefficace, e l’allattamento continuerà a essere promosso a parole, ma indebolito nei fatti.

Bibliografia

1. Conti Nibali S. I pediatri italiani decidano se vogliono proteggere l’allattamento. Quaderni ACP. 2014;21:99.

2. Conti Nibali S. A che punto siamo con la protezione dell’allattamento. Quaderni ACP. 2023;30:99.

3. Davanzo R. Allattamento: l’epoca della consapevolezza. Quaderni ACP 2025;32:174-176.

4. Progetto PAA. Rapporto 3, 2025.

5. Pedrotti A, Ruscitti G, Mariotti G, et al. L’iniziativa Baby Friendly in Provincia di Trento: l’esperienza della certificazione dei punti nascita e della comunità. Quaderni ACP. 2023;30:112-116.

6. Rollins N, Piwoz E, Baker P, et al. Marketing of commercial milk formula: a system to capture parents, communities and science. Lancet. 2023 Feb 11;401(10375):486-502.

7. WHO. Scope and impact of digital marketing strategies for promoting breast-milk substitutes. Geneva, 2022. https://apps.who.int/ iris/handle/10665/354094:

8. WHO. Marketing of breast-milk substitutes: National implementation of the International Code. Geneva, 2022. https://www.who.int/ publications/i/item/9789240046085 serconti@glauco.it

Parliamo di sesso (senza tabù)

Lo sai? Dal 1988 il 1 dicembre è la giornata mondiale contro l’AIDS.

Papilloma virus

Clamidia HIV

Gonorrea

Studio della Griffonia

Simplicifolia

per il miglioramento del sonno nei bambini con disturbo dello spettro autistico: risultati preliminari

Gaia Di Fiore, Giuditta Bargiacchi, Marco Carotenuto

UO di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Obiettivi . I disturbi del sonno interessano oltre l’80% dei bambini affetti da disturbo dello spettro autistico (ASD) con effetti negativi su comportamento, umore e capacità cognitive. Scopo dello studio pilota è valutare l’efficacia della Griffonia Simplicifolia nei disturbi del sonno nei pazienti con ASD.

Metodi . A 42 bambini in età prepubere con diagnosi di ASD livello 3, secondo i criteri del DSM-5, e disturbo da insonnia cronica, secondo i criteri ICSD3, è stata somministrata Griffonia Simplicifolia (2-5 mg/kg) per 30 giorni consecutivi, 30 minuti prima di dormire.

Risultati Lo studio ha evidenziato che la somministrazione di 5-Idrossitriptofano (5-HTP) è efficace nel ridurre i risvegli notturni in circa il 75% dei soggetti a cui è stato somministrato in assenza di effetti collaterali rilevanti. Conclusioni . I dati dello studio dimostrano un’efficacia promettente della Griffonia Simplicifolia sul mantenimento del sonno nei bambini con ASD.

Objectives . Sleep disturbances affect more than 80% of children with Autism Spectrum Disorder (ASD), with negative consequences on behavior, mood, and cognitive functioning. This pilot study aimed to assess the efficacy of Griffonia simplicifolia in managing sleep disorders among children with ASD.

Methods The study included 42 prepubescent children diagnosed with Autism Spectrum Disorder Level 3, according to DSM-5 criteria, and Chronic Insomnia Disorder, as defined by ICSD-3 criteria. Participants received Griffonia simplicifolia at a dosage of 2–5 mg/kg for 30 consecutive days, administered 30 minutes before bedtime.

Results . Treatment with Griffonia simplicifolia led to a reduction in nocturnal awakenings in approximately 75% of participants, with no clinically significant side effects reported.

Conclusions . These findings suggest that Griffonia simplicifolia may represent a promising therapeutic option for improving sleep maintenance in children with ASD.

Introduzione

I disturbi dello spettro dell’autismo (ASD) rappresentano un disturbo del neurosviluppo a eziopatogenesi multifattoriale [1] con stime di prevalenza in Italia pari a 1,15% [2]. I criteri del DSM-5-TR evidenziano la compromissione in due principali aree: (A) difficoltà di comunicazione e interazione sociale, (B) pattern di comportamento, interessi ristretti e ripetitivi e attività sensoriali insolite verso stimoli ambientali. Il livello di gravità è valutato in base al tipo di compromissione e alla quantità e tipologia di supporto riabilitativo necessario [3]. Numerosi studi hanno dimostrato che il 50-80% dei bambini con ASD manifestano disturbi del sonno rispetto all’11-47% di probabilità dei soggetti non autistici [4]. Inoltre, a differenza dei bambini con sviluppo tipico (TDC) in cui i disturbi del sonno tendono a risolversi spontaneamente con la crescita, nei bambini con ASD queste alterazioni possono persistere anche dopo l’età scolare [5]. Nonostante l’elevata prevalenza di disturbi del sonno, pochi sono gli studi polisonnografici (PSG) con risultati contrastanti riguardo la durata maggiore o inferiore del sonno a onde lente (SWS, stadio N3) o la riduzione della fase REM oppure l’assenza di variazioni rispetto ai controlli neurotipici [6]. Del resto, la National Sleep Foundation (NSF) ha identificato i bambini autistici come una delle popolazioni pediatriche più a rischio per disturbi del sonno, sottolineando l’urgenza di approfondire la ricerca [7].

In ambito clinico, i caregiver tendono a preferire approcci farmacologici definiti “naturali”, come nutraceutici e fitoterapici rispetto ai farmaci tradizionali. Tra questi, l’utilizzo della melatonina e di 5-Idrossitriptofano (5-HTP) nei disturbi del sonno sono i più diffusi.

Nei bambini con ASD, la melatonina è efficace nel migliorare la latenza del sonno (SOL) e il tempo di sonno totale (TST), ma lo risulterebbe meno nella frammentazione del sonno da risvegli multipli [8]. Ruolo chiave nella regolazione neurochimica del sonno è svolto dall’amminoacido essenziale 5-HTP, precursore della serotonina, capace di modulare anche l’appetito, l’umore, le capacità visuospaziali, la memoria a lungo termine e il metabolismo delle kirunenine [9,10]. Uno studio basato sulla somministrazione di latte in formula ad alto contenuto di 5-HTP si è mostrato più efficace di quelli a dosaggio standard nel migliorare la latenza del sonno e il numero di risvegli notturni [11].

La Griffonia Simplicifolia è una pianta di origini africane, fonte naturale di 5-HTP e largamente utilizzata nella medicina popolare per cefalea, turbe dell’umore, insonnia. Negli ultimi anni, si è riscontrato un crescente interesse nei suoi confronti, grazie ai numerosi effetti benefici [12].

Le evidenze sull’utilizzo della Griffonia Simplicifolia nei bambini con alterazioni della qualità del sonno sono, però, ancora poche e ancora meno nei bambini con ASD.

Obiettivi

Considerata l’elevata incidenza e l’impatto negativo che i disturbi del sonno hanno sulle condotte dei pazienti autistici, lo scopo del presente studio è valutare gli effetti della Griffonia Simplicifolia sul sonno nei pazienti con ASD utilizzandone l’estratto titolato al 25% in 5-HTP.

Metodi

Il campione è costituito da 42 bambini prepuberi (24 maschi e 18 femmine) di età compresa tra 3 e 11 anni (età media 3,57± 0,7) con ASD di livello 3 e con diagnosi di insonnia cronica secondo i criteri dell’ICSD-3 (≥ 3 risvegli per notte per 3 volte a settimana per almeno 3 mesi), reclutati presso la UOSD di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Sono stati esclusi soggetti con concomitanti epilessia, malattie neuromuscolari, obesità, sindromi neurogenetiche.

Per lo studio è stata utilizzata una soluzione a base di Griffonia Simplicifolia titolata al 25% in 5-HTP al dosaggio di 2-5 mg/kg/die (media 5,92 ± 1,47) dove 1 ml di prodotto corrisponde a 40 mg di Griffonia Simplicifolia a sua volta pari a 10 mg di 5-HTP. La soluzione è stata somministrata per 30 giorni circa 30 minuti prima di andare a letto. Per 30 giorni, quindi, è stato compilato dai caregiver un diario del sonno strutturato e successivamente i pazienti sono stati rivalutati clinicamente. Si specifica che il disegno dello studio è open-label e no profit in quanto non sponsorizzato.

Analisi statistica

L’elaborazione dei dati è stata effettuata mediante il software IBM® SPSS Statistics Versione 29.0.2.0. L’analisi si è avvalsa della statistica descrittiva dove le variabili categoriali sono state espresse come numero dei soggetti e percentuali, quelle continue sono state espresse come media e deviazione standard. Valore di p è stato ritenuto statisticamente significativo se <0,05.

Risultati

Il punteggio medio alla scala ADOS-2 era 14,74 ± 2,05, a conferma del livello di severità clinica.

Prima del trattamento i bambini presentavano una frequenza media di risvegli intrasonno (WASO) di 3,83 risvegli, con un massimo di 10 risvegli per notte.

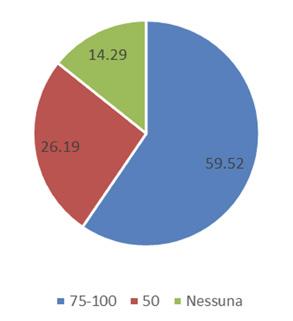

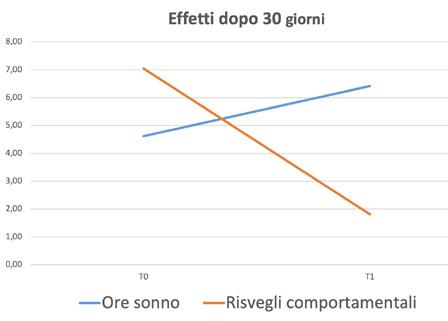

Dall’analisi statistica effettuata è emerso un miglioramento nella qualità del sonno nei pazienti affetti da ASD. In particolare, in 15/42 casi (37%) si è riscontrata una riduzione dei risvegli compresa tra il 50% e il 100%, mentre la riduzione del 50% dei risvegli è stata rilevata in 15/42 casi (37%). Nessuna variazione è stata riscontrata in 11/42 casi (26%) [Grafico 1]. Inoltre, è stato rilevato un aumento della durata media del sonno notturno da 4 a 6,5 ore con riduzione numerica dei risvegli notturni [Grafico 2].

Grafico 1. Efficacia della riduzione dei risvegli intrasonno post-somministrazione.

2. Effetti dopo 30 giorni di somministrazione.

Conclusioni

I disturbi del sonno sono particolarmente frequenti nei disturbi del neurosviluppo e in particolare nei bambini con ASD. La qualità del sonno può influire negativamente, sia nel breve sia nel lungo termine, sul comportamento, sulle stereotipie, sull’umore e sul funzionamento cognitivo di questi pazienti [6] e sulla qualità di vita dei caregiver. I risultati promettenti ottenuti nel presente studio suggeriscono che la Griffonia Simplicifolia potrebbe contribuire a migliorare la qualità del sonno nei bambini autistici, soprattutto nella fase di mantenimento del sonno, e pertanto può essere considerata in prospettiva futura una valida alternativa terapeutica nel breve termine. Oltre all’efficacia dimostrata, rilevante è risultata essere anche l’assenza di effetti avversi rilevanti e l’ottima compliance genitoriale.

Tuttavia lo studio presenta alcune limitazioni, tra cui l’assenza del placebo, il disegno in open label e la mancanza di un follow-up a lungo termine.

In prospettiva futura sarebbe auspicabile condurre uno studio in doppio cieco con introduzione del placebo, prevedendo un follow-up nel lungo termine e un ampliamento del campione di ricerca.

Bibliografia

1. Fallea A, Vetri L, L’Episcopo S, et al. Oral Health and Quality of Life in People with Autism Spectrum Disorder. J Clin Med. 2024 Aug 31;13(17):5179.

2. Narzisi A, Posada M, Barbieri F, et al. Prevalence of Autism Spectrum Disorder in a large Italian catchment area: a school-based population study within the ASDEU project. Epidemiol Psychiatr Sci. 2018 Sep 6:29:e5.

3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TR, Fifth edition, 2022.

4. Bruni O, Biggio G, Malorgio E, Nobili L. Insomnia in children affected by autism spectrum disorder: The role of melatonin in treatment. Sleep Med. 2024 Jul:119:511-517.

5. Humphreys JS, Gringras P, Blair PS, et al. Sleep patterns in children with autistic spectrum disorders: a prospective cohort study. Arch Dis Child. 2014 Feb;99(2):114-118.

6. Kawai M, Buck C, Chick CF, et al. Sleep architecture is associated with core symptom severity in autism spectrum disorder. Sleep. 2023 Mar 9;46(3):zsac273.

7. Sleep Foundation. Autism and Sleep Issues. https://www.sleepfoundation.org/physical-health/autism-and-sleep (consultato: 11 maggio 2025).

8. Salanitro M, Wrigley T, Ghabra H, et al. Efficacy on sleep parameters and tolerability of melatonin in individuals with sleep or mental disorders: A systematic review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2022 Aug:139:104723.

9. Sejbuk M, Siebieszuk A, Witkowska AM. The Role of Gut Microbiome in Sleep Quality and Health: Dietary Strategies for Microbiota Support. Nutrients. 2024 Jul 13;16(14):2259.

10. Savino R, Carotenuto M, Polito AN, et al. Analyzing the Potential Biological Determinants of Autism Spectrum Disorder: From Neuroinflammation to the Kynurenine Pathway. Brain Sci. 2020 Sep 11;10(9):631.

11. Sánchez CL, Cubero J, Sánchez J, et al. The possible role of human milk nucleotides as sleep inducers. Nutr Neurosci. 2009 Feb;12(1):2-8.

12. Esposito M, Precenzano F, Sorrentino M, et al. A Medical Food Formulation of Griffonia simplicifolia/Magnesium for Childhood Periodic Syndrome Therapy: An Open-Label Study on Motion Sickness. J Med Food. 2015 Aug;18(8):916-20.

Grafico

Le competenze digitali dei bambini: sostenere il benessere dei bambini e un uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali

Mattia Messena, Marina Everri

School of Medicine, University College Dublin, Irlanda

Introduzione

Nella pratica pediatrica odierna le preoccupazioni che i genitori portano ai professionisti vanno oltre aspetti strettamente medici come influenza, mal di pancia, arrossamenti cutanei, ma possono riguardare aspetti comportamentali che in qualche modo si collegano all’uso di tecnologie digitali. Alcuni esempi possono essere preoccupazioni legate alle abitudini di sonno, sedentarietà, fino ad aspetti più espliciti di dipendenza da gioco online [1]. Questo perché l’ambiente virtuale non è più un aspetto periferico dell’infanzia e adolescenza, ma è diventato a tutti gli effetti un contesto di sviluppo tanto quanto l’ambiente fisico. A tal proposito, nell’ambito della psicologia dello sviluppo, i tradizionali modelli ecologici di sviluppo sono stati aggiornati per includere i contesti digitali che i bambini e gli adolescenti frequentano, in cui incontrano i pari, giocano e imparano [2]. Il ruolo delle tecnologie digitali nei processi di sviluppo e, soprattutto, nel benessere dei bambini è diventato un fattore centrale per ricercatori e professionisti della salute. La promozione di un uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali è diventata prioritaria al fine di tutelare il benessere dei bambini. Al fine di far luce sugli aspetti più importanti legati a queste tematiche, l’articolo presenta i principali risultati di un progetto di ricerca durato quattro anni [3,4] che si è svolto in due Paesi europei: Italia e Irlanda. La ricerca ha coinvolto bambini frequentanti le scuole elementari (10-12 anni) nei due Paesi, con l’obiettivo di chiarire in che modo l’uso delle tecnologie digitali si connette al loro benessere e quali sono le competenze digitali più rilevanti per poter utilizzare le tecnologie in modo sicuro e positivo.

Il progetto di ricerca è stato condotto presso la Universitty College Dublin e finanziato dall’Irish Research Council in partnership con CyberSafeKids, un’organizzazione irlandese no profit che si occupa di programmi educativi sulla sicurezza online per bambini.

In questo articolo verranno innanzitutto presentati modelli complessi dello sviluppo a cui il progetto si è riferito per contestualizzare le tecnologie digitali nei processi evolutivi. In seguito, verrà presentata una panoramica sugli aspetti metodologici, seguita dalla presentazione dei risultati principali. Infine, si discuteranno le implicazioni per l’intervento clinico.

Tecnologie digitali e sviluppo

Le prime ricerche sul ruolo delle tecnologie nello sviluppo dei bambini sono state fortemente influenzate dall’approccio li-

neare della tradizione dell’effetto dei media [5] e hanno studiato sperimentalmente l’impatto diretto delle tecnologie su varie dimensioni di sviluppo quali funzioni cognitive, emozioni, funzioni esecutive e processi di socializzazione [6-9]. Tuttavia questi studi sono stati fortemente criticati per importanti aspetti metodologici che hanno portato gli studiosi a constatare che i difetti nel rigore e nella validità di questa tradizione di ricerca hanno prodotto risultati poco significativi dal punto di vista clinico sul rapporto di causalità tra tecnologie e benessere dei bambini [10].

Un’altra importante critica a questa tradizione di ricerca riguarda le premesse teoriche, in particolare rispetto al ruolo del bambino. Assumendo infatti una relazione causa-effetto diretta tra tecnologie e benessere, il ruolo del bambino è relegato a mero soggetto che passivamente riceve input dai dispositivi, negandone pertanto l’agentività, ossia la sua partecipazione attiva nel dare forma a diverse modalità di adozione e uso delle tecnologie e di conseguenza diverse traiettorie di appropriazione e autonomia nell’utilizzo [11,12].

Questa visione semplicistica che non riconosce il ruolo attivo del bambino nel suo sviluppo è stata superata dalla tradizione ecologica. Il modello di sviluppo teorizzato da Bronfenbrenoner e colleghi [13,14] ha posto il bambino al centro di una complessa serie di sistemi concentrici che interagiscono tra loro e ne influenzano lo sviluppo [15]. Allo stesso tempo, però, il bambino influenza e contribuisce a dare forma a questi ambienti [16]. Questi sistemi sono costituiti dagli ambienti in cui il bambino è direttamente inserito, come la famiglia e la scuola, gli spazi di interazione tra questi ambienti, i contesti che si collegano indirettamente al bambino, come il luogo di lavoro dei genitori e, a livello più ampio, il contesto culturale [17]. La progressiva importanza assunta dalle tecnologie nell’offrire nuovi spazi di crescita per i bambini ha portato gli studiosi ad aggiornare questo modello, aggiungendo gli ambienti virtuali come ambienti in cui i bambini a tutti gli effetti si esprimono, imparano e socializzano [2].

La tradizione ecologica ha ispirato modelli che si sono focalizzati sull’uso delle tecnologie digitali da parte dei bambini e il loro benessere. Per esempio, i modelli elaborati da Livingstosne e colleghi [18,19] e Smahel e colleghi [20] hanno tentato di sistematizzare i fattori coinvolti nel determinare le attività online dei bambini e la loro influenza sul benessere. Complessivamente, le variabili incluse in questi modelli attengono a diversi livelli: a un livello individuale troviamo età, genere, tratti di personalità, compiti di sviluppo come la costruzione dell’identità e sessualità, accesso alle tecnologie, pratiche online, opportunità, rischi e competenze; a un livello sociale ci sono variabili familiari, legate ai contesti educativi e dei pari; a un livello nazionale/culturale sono comprese le variabili che riguardano digitalizzazione e regolamentazione delle tecnologie. Se da un lato questi modelli hanno il pregio di rendere conto dell’estrema complessità delle variabili in gioco quando si tratta di comprendere l’utilizzo delle tecnologie da parte dei bambini e come esse possano determinare il loro benessere, dall’altro lato offrono una limitata concettualizzazione delle attività online [20]. In tal senso, l’Activity Theory [21] viene in aiuto in quanto offre un modello comprensivo che definisce le componenti dell’attività. L’aspetto che rende particolarmente utile questo modello nell’ambito dell’uso della tecnologia è che pone l’accento sulla natura mediata dell’attività umana: l’attività, definita dal suo oggetto (ossia il motivo, le azioni e le operazioni svolte), è mediata dagli artefatti, oggetti o strumenti che il soggetto utilizza. È quindi chiaro che i dispositivi tecnologici supportano diverse attività definite da vari scopi e svolte mettendo in campo diverse competenze. Il modello però non si limita a questo livello individuale. L’attività è contestualizzata all’interno di una comunità i cui membri a vario titolo si coordinano e stabiliscono delle regole che ne cir-

coscrivono il campo. Questo modello ha guidato il nostro lavoro di ricerca [Figura 1].

Si può concludere quindi che gli studi hanno evidenziato come un approccio complesso e multidimensionale sia necessario per comprendere il ruolo delle tecnologie digitali nello sviluppo dei bambini e nel loro benessere.

Il progetto di ricerca

Soggetto/bambino

Il progetto è stato svolto tra il 2020 e il 2024 sul finire della pandemia di Covid-19, si è basato sulla integrazione di metodi di raccolta e analisi dati misti (combinando studi qualitativi e quantitativi) e ha attinto da diversi settori disciplinari, quali psicologia, sociologia e educazione. In totale sono stati coinvolti 606 preadolescenti in 7 scuole del nord Italia e 260 preadolescenti in 8 scuole del sud-est dell’Irlanda. I partecipanti avevano un’età compresa tra i 10 e i 12 anni. La scelta di coinvolgere bambini preadolescenti è dovuta al fatto che questa fase dello sviluppo è emersa particolarmente critica, in quanto dai più recenti report [23,24] emerge che i bambini tra 10 e 12 anni diventano progressivamente più autonomi nell’utilizzo delle tecnologie digitali e per la prima volta entrano in possesso di dispositivi personali, nello specifico smartphone.

Strumenti/ Tecnologie digitali

Attività (online/offline)

Regole Comunità Coordinamento agenzie sociali/ educative

Figura 1. Adattamento del modello dell’Activity Theory [22].

Esito/uso delle tecnologie

Per ragioni di spazio, in questo articolo presenteremo una sintesi dei risultati che rispondono alle seguenti domande:

1. qual è il rapporto tra utilizzo delle tecnologie digitali e benessere dei bambini?

2. quali sono le competenze necessarie per supportare un uso positivo delle tecnologie digitali da parte dei bambini e tutelare il loro benessere? [per maggiori dettagli cfr. 3,25].

Uso delle tecnologie digitali e benessere dei bambini

Studi condotti sulla relazione tra tecnologie digitali e benessere hanno evidenziato come il concetto di “uso” delle tecnologie digitali non fosse chiaro. Con l’obiettivo di chiarire questo concetto e quale sia il rapporto con il benessere dei bambini, è stata condotta una rassegna della letteratura [25] che ha incluso 129 studi. I criteri di inclusione sono stati:

1. coinvolgimento di bambini in età scolare (6-19 anni);

2. focus sull’uso negativo delle tecnologie digitali in relazione al benessere.

In merito alla concettualizzazione dell’uso, sono stati identificati due approcci. Uno focalizzato sul tipo di tecnologia utilizzata, per esempio internet o smartphone, e basato sul concetto di dipendenza; il secondo riferito a ciò che avviene online, ossia la qualità dell’esperienza, facendo riferimento per esempio a sexting o bullismo. Alla luce di ciò, due principali osservazioni possono essere fatte. Innanzitutto, se si applica il modello dell’Activity Theory [26], i due approcci non si escludono l’un l’altro, ma anzi devono essere entrambi considerati per apprendere a fondo l’esperienza dei bambini con le tecnologie digitali. In altre parole, non conta solo in che modo il dispositivo digitale viene usato in termini di tempo e frequenza, ma è fondamentale considerare che cosa viene svolto con il dispositivo e quali motivazioni guidano l’uso. Inoltre, la rassegna ha evidenziato un preponderante utilizzo del concetto di dipendenza, che però è stato ampiamente criticato in letteratura [27]. Per quanto riguarda il rapporto tra uso delle tecnologie e benessere, gli studi passati in rassegna hanno mostrato evidenze sia del fatto che l’uso può impattare sul benessere, sia che lo

stato di benessere può in qualche modo determinare il tipo di uso che i bambini fanno delle tecnologie digitali. Questo evidenzia un rapporto complesso di reciproca causalità più che di linearità. Per chiarire ulteriormente quale sia l’impatto dell’uso delle tecnologie digitali per il benessere dei bambini, abbiamo condotto due focus group con i bambini che hanno partecipato al progetto sia in Irlanda sia in Italia. Ciò che è emerso pone l’attenzione principalmente su aspetti relazionali e di contenuto. Infatti i partecipanti hanno evidenziato come l’uso delle tecnologie digitali può impattare sul loro benessere sia in modo positivo sia in modo negativo. In particolare hanno sottolineato come le innumerevoli opportunità che le tecnologie offrono, in particolar modo legate alla connettività con gli amici e all’apprendimento, supportano un umore positivo e fiducia in sé stessi. Dall’altro lato, contenuti inappropriati o problemi legati alle interazioni con gli altri possono suscitare frustrazione o rabbia. Degno di nota è il fatto che tra bambini italiani e irlandesi non emergevano discrepanze; tuttavia, i bambini italiani hanno maggiormente sottolineato il tema dei rischi e della necessità di regolare l’accesso ai dispositivi.

Competenze digitali e uso positivo

Recentemente, gli esperti hanno messo in luce l’importanza delle competenze digitali come quel set di competenze che i bambini dovrebbero acquisire per massimizzare i benefici delle tecnologie e minimizzare potenziali danni [28]. Anche in questo caso però, in ricerca le competenze digitali sono state concettualizzate e misurate in modi diversi, talvolta in senso molto ampio e talvolta in modo molto specifico [29]. Inoltre, le conseguenze delle competenze digitali in termini di supportare l’uso positivo delle tecnologie e il benessere dei bambini non è chiaro: gli studi hanno riportato risultati non sempre univoci, suggerendo che dimensioni specifiche di competenze digitali potrebbero portare a conseguenze diverse [30]. Per far chiarezza su questo aspetto, è stato condotto uno studio [31] che innanzitutto ha fornito una definizione di uso positivo delle tecnologie e poi, riferendosi a un recente modello teorico di competenze digitali [32], ha indagato l’impatto di diverse dimensioni di competenze sull’uso positivo delle tecnologie digitali durante attività di intrattenimento come giocare e guardare video online. L’uso delle tecnologie si caratterizza come sicuro e positivo quando ha un impatto positivo sul benessere. Come è già stato detto in precedenza però, assumere un rapporto causale diretto tra uso e benessere può essere fuorviante e semplicistico, sia perché ci sono molte variabili in gioco a livello individuale, sociale e culturale, sia perché tra uso e benessere ci può essere un rapporto di duplice causalità. Per superare queste proble-

maticità, recenti modelli hanno proposto che le attività online influenzano il benessere nella misura in cui si associano a opportunità e rischi online [10]. Inoltre, aspetti legati alle strategie di gestione dell’utilizzo dei dispositivi, e al fatto di avere un adulto di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità, sono ulteriori fattori per far sì che l’uso possa essere definito sicuro e positivo. Quattro diverse dimensioni di competenze digitali (tecniche, creazione di contenuti, comunicazione e interazione, ricerca e analisi di informazioni) sono state considerate in funzione di tutti gli aspetti che sono stati descritti come costituenti un uso sicuro e positivo delle tecnologie. I risultati dello studio hanno evidenziato che le competenze digitali come costrutto unitario erano associate in modo positivo a un uso sicuro e positivo delle tecnologie. Quando però le dimensioni erano considerate singolarmente, esse contribuivano in modo diverso al risultato. Infatti, competenze digitali comunicative e interattive e competenze di ricerca e analisi dell’informazione erano le uniche a promuovere un uso sicuro e positivo delle tecnologie per i preadolescenti. Al contrario, competenze di creazione di contenuti erano negativamente associate all’uso positivo, mentre competenze tecniche non avevano riportato alcun significativo impatto. In questo senso, al fine di favorire un uso positivo e protetto delle tecnologie digitali è necessario favorire e sostenere lo sviluppo di competenze che consentono ai preadolescenti di sapere comunicare efficacemente online e criticamente analizzare il tipo di interazioni che avvengono e il tipo di informazioni e contenuti che si trovano online.

Implicazioni per l’intervento I risultati del progetto di ricerca presentati in questo articolo suggeriscono interessanti elementi da tenere in considerazione per l’intervento. Innanzitutto, l’importanza di approcciare le tecnologie come strumenti che offrono l’accesso a modi virtuali (online) che possono diventare importanti contesti di sviluppo per i bambini in continuità con i contesti fisici (offline). Pertanto, è fondamentale contestualizzare l’uso delle tecnologie per capire come rischi e opportunità si bilanciano, a quali esigenze e motivazioni del bambino si lega e qual è il ruolo degli adulti, in particolare dei genitori, in termini di mediazione dell’utilizzo.

Inoltre, la promozione dello sviluppo di competenze, perlopiù critiche, legate alle interazioni online e alla ricerca di informazioni è centrale per sostenere un uso sicuro e positivo delle tecnologie e, di conseguenza, tutelare il benessere dei bambini. Tuttavia, questo non è sufficiente. I risultati infatti hanno anche evidenziato come la capacità di gestire e regolare l’emotività negativa può essere un importante fattore protettivo.

Bibliografia

3. Riva G, Mancini T. Psicologia dei media digitali. Il mulino, 2023.

4. Navarr J.L, Tudge JR. Technologizing Bronfenbrenner: neo-ecological theory. Curr Psychol. 2022 Jan 21:1-17.

5. Messena M. Fostering Children’s Digital Skills Development for Safer and Positive Use of Digital Technologies and Social-Emotional Wellbeing Through the Application of Innovative Educational Technologies. In: School of Medicine 2025, University College Dublin, 2025:235.

6. Messena M, Everri M, O’Brien V, Cooney, A. Children’s Digital Skills. Safe and Positive use of Digital Technologies in Ireland and Italy/Competenze Digitali dei Bambini: Uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali in Irlanda e Italia. CyberSafeKids, 2024.

7. Valkenburg PM, Peter J, Walther JB. Media effects: Theory and research. Annu Rev Psychol. 2016:67:315-338.

8. Krcmar M, Cingel DP. Parent-child joint reading in traditional and electronic formats. Media Psychology. 2014;17:262-281.

9. Lillard AS, Peterson J. The immediate impact of different types of television on young children’s executive function. Pediatrics. 2011 Oct;128(4):644-649.

10. Mares ML, Acosta EE. Be kind to three-legged dogs: Children’s literal interpretations of TV’s moral lessons. Media Psychology. 2008;11:377-399.

11. Mares ML, Woodard E. Positive effects of television on children’s social interactions: A meta-analysis. Media Psychology. 2005;7:301322.

12. Büchi M. Digital well-being theory and research. New Media & Society. 2024;26: 172-189.

13. Livingstone S, Sefton-Green J. The class: Living and learning in the digital age. New York University Press, 2016.

14. Livingstone S, Haddon L. Children, risk and safety on the internet: Research and policy challenges in comparative perspective. Policy Press, 2012.

15. Bronfenbrenner U. The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press, 1979.

16. Bronfenbrenner U, Morris PA. The ecology of developmental processes, in Handbook of child psychology: Theoretical models of human development, Damon W and Lerner RM Editors. John Wiley & Sons Inc., 1998:993-1028.

17. Quickfall A. “Down Here, It’s Our Time”: Bronfenbrenner’s Ecological Systems and The Goonies, in Unlocking Social Theory with Popular Culture: Remixing Theoretical Influencers, Barnes N and Bedford A Editors. Springer International Publishing, 2021:83-99.

18. Tudge JR, Mokrova I, Hatfield BE, Karnik RB. Uses and misuses of Bronfenbrenner’s bioecological theory of human development. Journal of family theory & review. 2009;1:198-210.

19. Bronfenbrenner U, Morris PA. The Bioecological Model of Human Development, in Handbook of child psychology: Theoretical models of human development, Damon W and Lerner RM Editors. John Wiley & Sons Inc., 2006.

20. Livingstone S, Mascheroni G, Staksrud E. Developing a framework for researching children’s online risks and opportunities in Europe. 2015.

21. Livingstone S, Mascheroni G, Staksrud E. European research on children’s internet use: Assessing the past and anticipating the future. New media & society. 2018;20:1103-1122.

22. Smahel D, Gulec H, Lokajova A, et al. The integrative model of ICT effects on Adolescents’ well-being (iMEW): The synthesis of theories from developmental psychology, media and communications, and health. European Journal of Developmental Psychology. 2023;20:944-61.

23. Vygotsky L. Thought and language. MIT press Cambridge, MA, 1962.

24. Bakhurst D. Reflections on activity theory. Educational review. 2009;61:197-210.

25. Beresford O, Cooney A, Keogh A, et al. Keeping Kids Safer Online. Online Safety Matters. Trends and Usage Report Academic Year 2022/2023. CyberSafeKids, 2023.

26. Smahel D, Machackova H, Mascheroni G, et al. EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. 2020.

27. Messena M, Everri M. Unpacking the relation between children’s use of digital technologies and children’s well-being: A scoping review. Clin Child Psychol Psychiatry. 2023 Jan;28(1):161-198.

28. Bertelsen OW, Bødker S. Activity Theory, in HCI models, theories, and frameworks: Toward a multidisciplinary science. 2003.

29. Ryding FC, Kaye LK. “Internet addiction”: a Conceptual Minefield. Int J Ment Health Addict. 2018;16(1):225-232.

30. ITU. Measuring the Information Society Report. International Telecommunication Union, 2017.

31. Haddon L, Cino D, Livingstone S, Doyle M-A. Children’s and young people’s digital skills: a systematic evidence review. ySKILLS-Youth Skills. 2020(A):1-152.

32. Livingstone S, Mascheroni G, Stoilova M. The outcomes of gaining digital skills for young people’s lives and wellbeing: A systematic evidence review. New media & society. 2023;25:1176-202.

33. Messena M, Everri M, O’Brien V, Gerosa T. The role of digital skills for safe and positive entertainment activities online. A cross-sectional study with pre-adolescents. 2025. To be submitted.

34. Helsper EJ, Scheider LS, van Deursen AJ, van Laar E. The youth Digital Skills Indicator: Report on the conceptualisation and development of the ySKILLS digital skills measure. Katholieke Universiteit Leuven, 2020.

Allattamento: comprendere il vissuto per sostenere le scelte delle madri

Giulia Bagnacani1 , Sara Lo Scocco2 , Linda Debbi3 , Laura Bonvicini2 , Costantino Panza4 , Luca Ghirotto5 , Paolo Giorgi Rossi2

1 Consultorio Salute Donna, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia; 2 Servizio di Epidemiologia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia; 3 Tirocinante corso di Laurea in Ostetricia, Università di Modena e Reggio Emilia; 4 Pediatra di Libera Scelta Dipartimento Cure Primarie, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia; 5 Direzione Scientifica, Unità di Ricerca Qualitativa, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia

mothers) through semi-structured interviews. Recurring themes emerged from analyzing their narratives, forming an explanatory model.

Results . Mothers’ accounts revealed a crucial point: the perception of a “positive” or “negative” experience doesn’t depend on whether they breastfed, but on the overall quality of the lived experience.

Conclusions The study suggests considering the “breastfeeding/non-breastfeeding experience” in its full complexity, including women’s self-determination and their broader context. The healthcare professional’s role is crucial in balancing biological, psychological, relational, and cultural aspects to offer adequate and personalized support.

Introduzione e obiettivi

Date le attuali conoscenze scientifiche sui vantaggi dell’allattamento per la salute psicofisica del bambino, della mamma e del pianeta e sui rischi dell’alimentazione formulata [1-3], gran parte della ricerca si concentra sui modi per favorirlo il più a lungo possibile – secondo le raccomandazioni dell’OMS [9] – individuando i fattori facilitanti e i fattori che invece possono giocare un ruolo nella decisione di non allattare delle donne (che siano essi di tipo biologico, sanitario, istituzionale, familiare, culturale o sociale).

Disclaimer

Nel corso dell’articolo, i soggetti verranno indicati utilizzando talvolta la terza persona singolare o plurale maschile (i clinici, i professionisti, i bambini, il neonato). Questa scelta ha lo scopo di rappresentare e includere tutte le soggettività partecipanti allo studio, indipendentemente dall’identità di genere. L’uso del maschile, condizionato dalle convenzioni della lingua italiana, è da intendersi in senso neutro e inclusivo. Sarà utilizzato il femminile quando si discuterà delle questioni di genere applicabili alle donne.

Obiettivi Comprendere l’esperienza reale di allattamento/ non allattamento delle madri, esplorando il loro “vissuto” per capire cosa lo renda positivo o negativo, al di là del mero successo nell’allattare.

Metodo. Abbiamo condotto una ricerca qualitativa usando la Grounded Theory. Questo approccio genera teorie direttamente dai dati, senza ipotesi predefinite. Abbiamo raccolto le storie di 36 donne (nonne e madri) tramite interviste semi-strutturate. Dall’analisi dei loro racconti, sono emersi temi ricorrenti che formano un modello esplicativo.

Risultati . Dalle testimonianze delle madri è emerso che la percezione di un’esperienza “positiva” o “negativa” non dipende dal fatto di aver allattato, ma dalla qualità complessiva del vissuto.

Conclusioni Lo studio invita a considerare l’esperienza di “allattamento/non allattamento” nella sua complessità, includendo l’autodeterminazione della donna e il suo contesto. Il ruolo del professionista sanitario è cruciale nel bilanciare aspetti biologici, psicologici, relazionali e culturali per offrire un sostegno adeguato e personalizzato.

Objectives . To understand mothers’ real breastfeeding/nonbreastfeeding experience, exploring their “lived experience” to determine what makes it positive or negative, beyond mere breastfeeding success.

Method . We conducted qualitative research using Grounded Theory. This approach generates theories directly from data, without predefined hypotheses. We collected stories from 36 women (grandmothers and

Il corpo sempre crescente delle conoscenze scientifiche riguardo i benefici dell’allattamento ha però forse portato lo sguardo dei professionisti lontano dall’esperienza reale delle donne che allattano o che non allattano, catalizzando tutta l’attenzione sull’esito (allattamento/non allattamento) e non sul processo (qual è l’esperienza della donna che allatta/non allatta?).

Mentre conducevamo una ricerca qualitativa che indagasse il ruolo che l’esperienza di allattamento o non allattamento delle nonne esercita sull’allattamento delle figlie o nuore [5-10], abbiamo avuto modo di raccogliere i racconti anche delle madri rispetto alla loro esperienza di allattamento, scoprendo come il concetto di “positivo” e “negativo” quando si parla di allattamento per le donne non riguarda il fatto di aver allattato o meno, bensì il tipo di esperienza fatta con l’allattamento o il non allattamento.

Di seguito quindi condivideremo una parte dei risultati di uno studio più ampio (“Dai Nonne! Gli effetti intergenerazionali dell’allattamento” in fase di traduzione in inglese per pubblicazione), focalizzandoci sulla parte riguardante le madri e la loro esperienza di allattamento e non allattamento.

Metodo: una ricerca che ascolta le persone

Quando si studiano temi così intimi come l’allattamento e le relazioni fra generazioni, i numeri da soli non bastano. Servono le storie, le emozioni, i significati che le persone attribuiscono a ciò che vivono. Per questo abbiamo scelto un metodo qualitativo: invece di contare quante nonne sostengono o scoraggiano l’allattamento, ci siamo chiesti come lo fanno, perché e con quali conseguenze nelle dinamiche familiari. È un approccio scientifico a tutti gli effetti, ma la “materia prima” non sono tabelle statistiche: sono le parole e i racconti dei partecipanti, raccolti con procedure rigorose di registrazione, trascrizione e analisi.

Grounded Theory: la teoria che nasce dal basso

Fra i vari metodi qualitativi abbiamo scelto la Grounded Theory, letteralmente “teoria fondata sui dati” [11,12]. In pratica funziona così:

1. Si parte senza ipotesi da confermare.

2. Si ascoltano le persone con domande aperte.

3. Dalle loro risposte emergono temi ricorrenti che, passo dopo passo, vengono intrecciati fra loro fino a formare un modello esplicativo del fenomeno.

L’immagine è quella di un puzzle: ogni intervista fornisce pezzi nuovi; noi li avviciniamo, vediamo quali combaciano, torniamo a chiedere se ne mancano altri, finché non appare una figura comprensibile.

La versione che adottiamo è quella costruttivista (K. Charemaz): riconosce che la conoscenza è co-costruita fra ricercatoari e partecipanti. Non si tratta di scoprire “la verità assoluta”, ma di costruire una spiegazione condivisa e utile nel contesto in cui le storie nascono.

Raccogliere le storie: 36 interviste, due generazioni

Abbiamo ascoltato 36 donne:

• 19 nonne (madri o suocere delle puerpere);

• 17 madri di neonati.

Le interviste erano semi-strutturate: una traccia di domande per non perdere i temi chiave, ma abbastanza flessibile da lasciare spazio a ciò che ogni donna riteneva importante raccontare. Ogni conversazione è stata audio-registrata, trascritta parola per parola e anonimizzata.

Dare ordine ai racconti: tre livelli di codifica Nell’approccio della Grounded Theory, l’analisi delle interviste si sviluppa attraverso un processo sistematico in più fasi, che permette di passare dai racconti individuali a una comprensione più generale e strutturata del fenomeno studiato. I tre passaggi principali di questo percorso analitico sono: la codifica aperta, la codifica focalizzata e la codifica teorica [Tabella 1]. Non aspettiamo di finire le interviste per analizzarle. Applichiamo subito i tre passaggi a ogni nuovo testo; ciò che scopriamo orienta le domande successive, così approfondiamo gli aspetti che emergono come cruciali.

Questione di etica: la sicurezza prima di tutto Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Area Vasta Emilia Nord (prot. n. 2023/0044308, 6 aprile 2023) e segue i principi della Dichiarazione di Helsinki, standard internazionale per la tutela dei partecipanti.

• Ogni donna ha letto e firmato un consenso informato scritto.

• La partecipazione era volontaria; chiunque poteva ritirarsi in qualsiasi momento senza ripercussioni.

• I dati sono trattati in forma riservata e anonima.

Questo percorso – ascolto, etichettatura, raggruppamento, modellizzazione – ci permette di trasformare racconti individuali in una spiegazione condivisa del ruolo che le nonne giocano nell’allattamento. Il risultato non è una legge universale, ma uno strumento utile per professionisti sanitari e policymakers che vogliano progettare interventi più sensibili alle dinamiche familiari multigenerazionali.

Risultati

In questa sede vorremmo offrire una panoramica delle categorie concettuali emerse nell’esperienza di allattamento/non allattamento delle mamme, rimandando all’articolo completo (in fase di traduzione in lingua inglese per futura pubblicazio-

ne) per uno sguardo allargato sugli elementi ricorsivi e comuni alle esperienze di allattamento di mamme e nonne. Un primo aspetto interessante emerso riguarda la definizione di ciò che può essere considerato positivo o negativo rispetto all’esperienza di allattamento/non allattamento vissuta. Il gruppo di ricerca partiva dall’aspettativa iniziale di considerare positive le esperienze in cui l’allattamento vada a buon fine e negative quelle in cui ciò non avvenga. Procedendo con la lettura e la codifica delle interviste, si è meglio compreso come non sia l’allattamento tout court a essere individuato come desiderabile dalle donne, bensì una positiva esperienza di allattamento o di non allattamento, che è un concetto più ampio, poiché non tutte le donne che hanno allattato con successo hanno avuto un’esperienza positiva, mentre non tutte le donne che non hanno allattato hanno avuto un’esperienza negativa. Ciò che concorre a produrre una narrazione di un tipo o di un altro sembra abbia a che vedere con fattori di vario genere di tipo personale, fisico, familiare, sociale e culturale. Si tratta di fattori da noi raggruppati in due macro-categorie. Da un lato quelli che abbiamo chiamato i “fattori favorenti/ sfavorenti” l’allattamento: conoscenze e informazioni sull’allattamento, aspetti emotivi nel post-parto, aspetti caratteriali e motivazione, difficoltà “tecniche” nell’avvio dell’allattamento, fattori bio-psico-sociali, supporto pratico ed emotivo nel post-parto, fiducia nel processo. Dall’altro quella che abbiamo definito “l’esperienza di allattamento/non allattamento” vera e propria che, naturalmente, è influenzata dai suddetti fattori che possono aver favorito o sfavorito l’allattamento tout court. Una predominanza di fattori che possono aver favorito l’allattamento è un’ottima premessa a che l’esperienza di allattamento sia vissuta positivamente, laddove invece una predominanza di fattori che hanno intralciato l’allattamento può essere alla base di un’esperienza negativa sia di allattamento sia di non allattamento.

Ciò che può moderare l’impatto dei fattori sfavorenti, oltre al ruolo della nonna che, ricordiamo, è discusso nell’articolo completo, sono gli elementi dell’esperienza di allattamento/ non allattamento che abbiamo così categorizzato: l’immagine della donna che allatta, l’idea di bambino, le teorie e le conoscenze sull’allattamento e il tipo di relazione instaurata con i professionisti sanitari.

Di seguito approfondiremo le singole categorie emerse.

Fattori favorenti e fattori sfavorenti l’allattamento

Sono queste una serie di variabili connesse alla madre di tipo fisico, emotivo, personale, familiare e sociale, che sono state raggruppate in due macro-categorie concettuali: fattori favorenti l’allattamento e fattori sfavorenti l’allattamento di seguito descritti brevemente.

Conoscenze e informazioni sull’allattamento

Le conoscenze e le informazioni corrette sull’allattamento o una chiara idea di dove reperire tali informazioni, sono elementi che concorrono a sostenere l’allattamento, mentre la

Fase Che cosa facciamo Esempio pratico

1. Codifica aperta Etichettiamo frasi o episodi significativi. “Ho avuto la sfortuna di non avere latte” → etichetta: allattamento percepito come questione di fortuna.

2. Codifica focalizzata Raggruppiamo etichette simili in categorie più generali.

3. Codifica teorica Colleghiamo le categorie fra loro e costruiamo un modello che spiega il fenomeno.

Le etichette sull’idea di “fortuna/sfortuna” confluiscono nella categoria: visione passiva dell’allattamento.

Il modello mostra, per esempio, che la visione “passiva” delle nonne influenza il modo in cui giudicano o consigliano le figlie.

Tabella 1. Le tre fasi della codifica delle interviste

mancanza di informazioni o conoscenze imprecise o scorrette vanno nella direzione opposta.

Aspetti emotivi nel post-parto

Gli aspetti emotivi nel post-parto giocano un ruolo importante nel favorire o meno l’allattamento laddove una situazione di carico emotivo negativo rappresenta un ostacolo, mentre un benessere psicologico rappresenta un fattore protettivo.

Aspetti caratteriali e motivazione

Un altro elemento emerso come particolarmente favorente la riuscita dell’allattamento è un “carattere” molto determinato unito a una forte motivazione ad allattare, laddove caratteri più “arrendevoli” rappresentavano un elemento sfavorente, specialmente a fronte di altre complessità.

Difficoltà “tecniche” nell’avvio dell’allattamento

In questo senso il far esperienza di “difficoltà tecniche” nell’avvio dell’allattamento (come ragadi, ingorghi, mastiti, difficoltà nell’attacco, esperienza di parto molto medicalizzata ecc.) aveva un ruolo nello sfavorire l’allattamento, mentre un allattamento avviato con “facilità” favoriva il proseguimento dello stesso.

Fattori bio-psico-sociali

Allo stesso modo situazioni di difficoltà fisiche, logistiche, sociali o psicologiche (lutti, malattie, ricoveri ospedalieri, separazioni, problematiche economiche ecc.) non deponevano a favore di una buona riuscita dell’allattamento, mentre situazioni di relativa stabilità creavano un contesto più incentivante.

Supporto pratico ed emotivo nel post-parto

La presenza di un supporto pratico ed emotivo a opera del partner, della famiglia d’origine o della rete amicale aveva un impatto positivo sull’esito dell’allattamento, mentre al contrario l’isolamento, la solitudine o la mancanza di supporto emotivo andavano in direzione contraria.

Fiducia nel processo

Infine una variabile psicologica emersa come favorente l’allattamento aveva a che fare con la “fiducia nel processo” dell’allattamento, evitando cioè di focalizzarsi sui singoli eventi ma confidando nella bontà delle risorse di madre e bambino e nella naturale predisposizione dei bambini ad essere allattati e delle madri ad allattare.

Esperienza di allattamento/non allattamento delle madri

Immagine della donna che allatta

Una categoria concettuale emersa nelle madri intervistate riguarda l’immagine sociale e il vissuto psicologico percepiti rispetto alla donna allattante, dalla donna stessa. In particolare, sono emerse due tipologie di immagine: da un lato l’allattare il bambino come elemento costrittivo e di dipendenza che riduce la donna al suo seno e alla sua funzione nutritiva, impedendole di realizzare la propria identità e le proprie potenzialità in altri ambiti (lavorativo, personale, relazionale e di coppia). Questo tipo di lettura e di vissuto sostiene un non allattamento, un allattamento di breve durata o un’esperienza non positiva di allattamento.

M7: “ho vissuto tanto la fatica di non essere sostituibile in questa cosa e… mio marito è un papà che fa il papà veramente, quindi è un papà presente, che anche con la vita che facciamo, comunque, cioè abbiamo la fortuna di… cioè lui ha poche ore fuori di casa di lavoro, perché fa giusto un part-time e… e quindi insomma, io ho vissuto tanto il fatto che lui era sostituibile a me in tutto tranne che quello”.

M7: “questo è stato comunque un passaggio molto grosso a livello identitario anche, perché… cioè lasciare il lavoro… qua le cose erano appunto in cambiamento, però non c’era ancora una struttura solida come adesso e quindi io ho fatto molta fatica con A., cioè ho passato dei mesi in cui facevo solo la mamma, che va benissimo, però io… cioè nel senso, non sono fatta così, quindi io ho fatto molta fatica”.