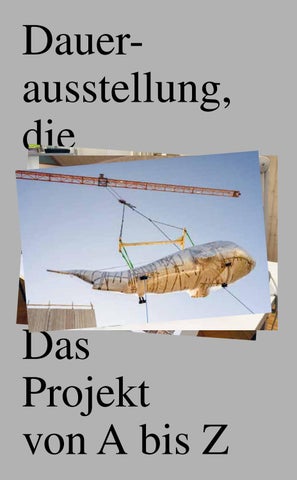

Dauerausstellung, die Das Projekt von A bis Z

Herausgegeben von Elke

Doppler

und Michaela Kronberger

Eine Million Besucher:innen in eineinhalb Jahren: Die neue Dauerausstellung des Wien Museums – eine Geschichte der Stadt auf 3.300 Quadratmetern und mit rund 1.700 Objekten –hat zweifellos ihr Publikum gefunden. Doch wie konzipiert man ein Projekt dieser Größenordnung? Was bedeutet niederschwellige Wissensvermittlung nach neuesten wissenschaftlichen und museologischen Standards? Und wie orchestriert man das Zusammenspiel von hunderten Beteiligten? Dieser alphabetische Reader erlaubt Blicke hinter die Kulissen: Inhaltliche, konzeptionelle, organisatorische, gestalterische oder technische Aspekte werden stichwortartig vorgestellt, grundlegende Diskussionen und Weichenstellungen anschaulich erläutert. Das Buch ist aber nicht nur ein retrospektiver Leitfaden, sondern zieht zugleich Zwischenbilanz: Was funktioniert? Und wo waren Nachbesserungen notwendig? In 60 Beiträgen berichten Akteur:innen aus unterschiedlichsten Abteilungen und Perspektiven von ihren Erfahrungen mit der neuen Dauerausstellung. Ein BackstageBesuch im Museum: Von A wie Anfang bis Z wie Ziegel.

Wie alles begann? Unsere Beschäftigung mit einer neuen Dauerausstellung reicht lange zurück und begann schon in den 2000er Jahren mit dem damaligen Direktionsteam Wolfgang Kos und Christian Kircher. Dass eine längst überfällige, neue und zeitgemäße Dauerausstellung, die auch das 20. und 21. Jahrhundert thematisiert, mehr Platz benötigt, war eines der Hauptargumente dafür, dass das Wien Museum insgesamt vergrößert oder sogar neu gebaut werden sollte. Konkret wurde es dann mit dem neuen Direktoren-Duo Matti Bunzl und Christina Schwarz. Die Entscheidung für den Verbleib des Museums am Karlsplatz und die Sanierung und Erweiterung des bestehenden Gebäudes war allerdings noch zuvor gefallen. 2015 wurde in einem internationalen Architekturwettbewerb das Siegerprojekt von ˇ Certov, Winkler + Ruck Architekten gekürt. Die Planungen für die neue Dauerausstellung in ihrer heutigen Form begannen schließlich im Jahr 2017, als die Suche nach Szenograf:innen startete. 2018 formierten sich die kuratorischen Teams, Projektstrukturen entwickelten sich und erste Grundkonzepte wurden erstellt. Von da an ging es rasant weiter. Die schnell fortschreitende Planung und der ab 2019 erfolgte Umbau des Gebäudes forderten in dieser frühen Phase oft rasche und weitreichende konzeptuelle Entscheidungen des Dauerausstellungsteams.

Bis zur Museumseröffnung Ende 2023 – also über sieben Jahre lang – arbeiteten mehr als 400 interne und externe Mitarbeiter:innen am Projekt „Dauerausstellung Neu“. In unzähligen Meetings wurden Konzepte entwickelt, diskutiert und ihre Umsetzung geplant und organisiert. Hauptsächlich involviert waren die Abteilungen Sammlungen, Bildung und Vermittlung, Ausstellungsproduktion sowie Objektbetreuung und Restaurierung. De facto gab es jedoch kaum eine Abteilung im Museum, die nicht in irgendeiner Form am Projekt „Dauerausstellung“ mitwirkte.

Die Arbeit an der neuen Dauerausstellung bot viele Chancen: Wir konnten die Sammlung durchforsten, beforschen und viele Objekte restaurieren. Wir gingen neue Wege in der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit und setzten uns intensiv damit auseinander, wie ein partizipatives und inklusives „Museum für alle“ aussehen soll und auf welche Arten man die Geschichte Wiens neu erzählen kann.

Der freie Eintritt war ein museumspolitischer Meilenstein –und hat sicherlich zum erfreulich hohen Publikumsinteresse beigetragen. Bis Redaktionsschluss haben rund eine Million Besucher:innen die neue Dauerausstellung besucht. Rund eineinhalb Jahre nach der Eröffnung publizieren wir nun unsere Erkenntnisse zu diesem Projekt in einem „Making of“.

Elke Doppler, Michaela Kronberger, Projektleitung

Die Dauerausstellung bietet ein konstantes Arbeitsumfeld, in dem sich die dort tätigen Mitarbeiter:innen des Publikumsservices nach einer adäquaten Einarbeitungszeit sehr gut auskennen. Der Wechsel der Arbeitsbereiche innerhalb der unterschiedlichen Stockwerke sowie die ständige Bewegung während eines Dienstes ermöglichen dennoch eine abwechslungsreiche Tätigkeit, zumal wir tagtäglich mit einem vielschichtigen sowie internationalen Publikum zu tun haben.

Der chronologische Aufbau ( → Seite 21) der Ausstellung erleichtert Besucher:innen und Mitarbeiter:innen die Orientierung gleichermaßen. Dennoch bietet die Dauerausstellung auch viel Raum für eine proaktive Kommunikation mit den Gästen, denn aufgrund der Größe und Komplexität der Ausstellung reichen die angebrachten Hinweisschilder zur Orientierung oft nicht aus. Ebenfalls zu unserem Aufgabenbereich gehört die durchaus umfangreiche Betreuung der Mitmachsowie der Medienstationen (→ Seiten 80, 78), die von unseren

Dezent und zugleich präsent: das Publikumsservice, hier in der Halle

Besucher:innen gerne auf „Herz und Nieren“ geprüft werden. Des Weiteren verweisen wir auf andere Dienstleistungsangebote, wie beispielsweise das Ausleihen von Museumskörben, Audioguides oder Rollstühlen (→ Seiten 68, 24, 57).

Der teilweise recht dichte Ausstellungsaufbau stellt uns gerade bei hohem Besucherandrang vor die Herausforderung, den Besucherstrom so zu leiten, dass es zu keiner störenden Ansammlung kommt. Viele Mitarbeiter:innen im Publikumsservice haben sich verschließbare und sichere Stauräume für persönliche Gegenstände und Arbeitsutensilien im Ausstellungsbereich gewünscht – das konnte nun in der neuen Dauerausstellung umgesetzt werden.

Es hat sich herausgestellt, dass einige Besucher:innen bei einer kostenfreien Ausstellung (→ Seite 50) automatisch von einer minderen Ausstellungsqualität ausgehen. Sie sind daher immer wieder erstaunt, dass im Unterschied zu anderen Museen Originalobjekte bei uns aus unmittelbarer Nähe betrachtet werden können. Als Mitarbeiter:in der Dauerausstellung ist man nicht nur bei allen Fragen des Publikums der erste Ansprechpartner, sondern auch die erste Station für Feedback (→ Seite 34). Dabei müssen

sich die Mitarbeiter:innen ständig zwischen den Grenzen von Sichtbarkeit und Diskretion bewegen, um den Besucher:innen ein zufriedenes Museumserlebnis zu ermöglichen.

Romy Stumpe, Publikumsservice

Im Vorhaben, eine spannende Ausstellungsgestaltung für das Wien Museum umzusetzen, stellte die Arbeit an der neuen Dauerausstellung ein Bündel an Chancen und Herausforderungen dar. Zum einen arbeiteten wir als Gestalter:innen das erste Mal in dieser Konstellation im Team zusammen. Zum anderen galt es, bei einem so großen Projekt wie diesem viele beteiligte Stimmen zu berücksichtigen und eine noch größere Zahl an Abstimmungen zu bewältigen.

Wir, Irina Koerdt und Sanja Utech von koerdtutech und Robert Rüf, kannten einander bis zu diesem Ausstellungsvorhaben nur namentlich. Mit den Grafiker:innen Larissa Cerny und Martin Embacher hatten wir alle im Rahmen anderer Ausstellungsprojekte bereits zusammengearbeitet. Somit kreuzten sich alte

Wege und neue wollten beschritten werden. Einig waren wir uns in Grundsatzfragen. Das war eine bedeutende Voraussetzung und erleichterte die Arbeit. So ist uns bei Ausstellungsgestaltungen generell wichtig, dem Thema und der angestrebten Erzählung gerecht zu werden und das kuratorische Konzept in ein räumliches Bild zu bringen. Wir streben nach Klarheit und Logik der Gestaltung, die trotzdem überraschende Momente zulassen soll. Objekte und Gestaltung sollen sich wechselseitig bereichern, damit Besucher:innen der Erzählung gerne folgen. Dennoch hat jede Ausstellung ihre ganz eigenen Vorbedingungen, sodass es zur Arbeit gehört, bei jedem Projekt neu zu starten, neue Aufgaben zu bewältigen und gegebenenfalls die eigene formale Sprache hinter sich zu lassen. Dies war auch bei der Gestaltung der Dauerausstellung der Fall.

In einer ersten Projektphase konzipierte das Berliner Büro chezweitz in Absprache mit den Kurator:innen des Wien Museums die Szenografie (→ Seite 126) der neuen Dauerausstellung. In einem zweiten Schritt wurden wir in das Projekt eingebunden. Wir entschlossen uns dazu, den entwickelten Ansatz beizubehalten, wonach die grundlegende Szenografie im Wesentlichen weiterverfolgt und jedes Kapitel für sich eine eigene formale Klammer erhalten sollte. Einzelne Ausstellungskapitel waren zu diesem Zeitpunkt unterschiedlich weit entwickelt. Die Kapitel im zweiten Geschoß waren beispielsweise noch weitgehend offen und neu zu erarbeiten. In anderen Bereichen ging es eher darum, die vorhandenen Entwürfe auf ihre Machbarkeit zu überprüfen, wenn nötig neu zu interpretieren beziehungsweise den baulichen Gegebenheiten anzupassen und neu zu konstruieren. Manche Raumkonzepte wurden nicht übernommen, sondern neu entwickelt, etwa im Kapitel zur Osmanischen Belagerung. Die Projektgröße machte es bald notwendig, die Hauptaufgaben aufzuteilen. Irina und Robert übernahmen die inhaltliche Abstimmung mit den Kurator:innen und Sanja die Abstimmungen mit den Generalplaner:innen ˇ Certov, Winkler + Ruck Architekten, der bau-control als Projektleiterin des Umbauvorhabens und dem

Museum als Auftraggeber. Natürlich wurde der Projektverlauf regelmäßig besprochen, um strategische und gestalterische Entscheidungen im Team zu treffen.

In der Regel begleiten wir unsere Ausstellungsprojekte durch alle Phasen, vom Grobkonzept zum Feinkonzept, von der Ausschreibung und den damit verbundenen Verhandlungen bis zur

Wie viel Ordnung muss sein? Kapitel „Barock und Aufklärung“

Produktion und zum Aufbau der ausführenden Firmen. Da es für die Dauerausstellung kein Generalunternehmen gab, zählte es zu unseren Aufgaben, mehrere an der Ausführung beteiligte Firmen miteinander zu koordinieren. Das war ein sehr spannender Prozess, da wir aufgrund von Werkzeichnungen und einer Vielzahl an Abstimmungsrunden einiges zu produktionstechnischen Standards der jeweiligen Unternehmen erfuhren und so ein weiteres Ping-Pong aus gestalterischen Ideen und ihren Ausführungsmöglichkeiten entstand. Da die Dauerausstellung inklusive Halle in vierzehn separate Kapitel mit jeweils unterschiedlichen räumlichen Gestaltungsstrategien aufgeteilt ist, haben wir sie oft mit vierzehn Sonderausstellungen unter einem Schirm verglichen. Diese Sichtweise ist aber eigentlich zu kurz gegriffen. Sonderausstellungen lassen es eher zu, Experimente zu wagen, bei denen für kurze Zeit auch Unerprobtes umgesetzt werden kann. Das Budget ist allerdings begrenzt, wodurch es bei der Materialwahl und den Fertigungsmöglichkeiten im Gegensatz zu Dauerausstellungen – mit meist etwas größerem Budget – weniger Spielraum gibt. Die Ausstellung des Wien Museums war – vergleichbar mit anderen Dauerausstellungen –in Bezug auf die Medienproduktion und weitere Formate reichhaltig und komplex konzipiert, was auch erhebliche Schnittstellenarbeit und längere Planungsprozesse erforderte. Abgesehen davon versuchten wir, möglichst langlebiges, wertiges und nachhaltiges Material (→ Seite 76) zu verwenden, das aber trotzdem noch eine gewisse Flexibilität für etwaige zukünftige Adaptierungen der Ausstellung zulässt.

Am Ende fügten sich alle Arbeitsschritte wie bei gut funktionierenden Zahnrädern ineinander. Die Objekteinbringung und die Grafikmontagen stellten schließlich das letzte Highlight eines langen Gestaltungs- und Umsetzungsprozesses dar.

Irina Koerdt, Sanja Utech, Robert Rüf, Ausstellungsgestaltung

Geländemodell als Einstieg in die Ausstellung

Wie beginnt man eine Ausstellung zu einer Stadt, die seit undenklichen Zeiten international große Bedeutung hat? An welchem Punkt der Stadtgeschichte und mit welchen Themen setzt man an? Wir entschieden uns für eine chronologische Erzählung, aber abgesehen von den vielen inhaltlichen Überlegungen, die den Beginn unserer Ausstellung prägten, galt es, zahlreiche weitere Aspekte zu berücksichtigen. So sollten gleich am Anfang Formate eingeführt werden, die in der gesamten Ausstellung eine zentrale Rolle einnehmen. Und bereits hier sollte der museologische Zugang des Teams erfahrbar sein. Gemeint ist die Art und Weise der Erzählung, die punktgenaue Auswahl der Exponate und ihre Zusammenstellung, übersetzt durch eine kluge, intuitiv erlebbare Ausstellungsarchitektur, ein gut überlegtes Lichtkonzept und eine Grafik, die all das zum Sprechen bringt.

Der Beginn unserer Dauerausstellung ist Wiens naturräumlicher Landschaft, den frühen Gesellschaften und einem Umweltschwerpunkt gewidmet. Das Zentrum des Raumes wird von dem zentralen Objekt unserer Erzählung eingenommen: der

Klicken Sie hier, um Ihre Kopie online zu bestellen.