Birkhäuser

Birkhäuser

1890–1914

Fundierung neuer Lebensqualität, Aufstieg der Akteure

Von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte Wien als Metropole der Donaumonarchie eine bisher kaum beachtete Pionierrolle bei der Entwicklung moderner Betonbaustrukturen. Höhepunkte wie Otto Wagners Postsparkasse (kat 72) , das Geschäftshaus Goldman & Salatsch von Adolf Loos (kat 75) und viele andere, nicht minder originäre, bis heute intakte und genutzte Bauten fußen dabei auf der Erfahrung und dem technologischen Vorlauf im Tiefbau, in der Errichtung der für die Entwicklung zur modernen Großstadt entscheidenden urbanen Infrastruktur. Es war die Beteiligung an den großen Ingenieurprojekten der zweiten Wiener Stadterweiterung ab 1892, die zunächst den Firmen Pittel & Brausewetter, G. A. Wayss & Co., dann auch Eduard Ast & Co., N. Rella & Neffe sowie der Porr AG jenes quantitative und qualitative Wachstum ermöglichte, das sie ab 1900 in der Zusammenarbeit mit innovativen Bauherren zu Pionierleistungen im Hochbau mit Eisenbetonkonstruktionen befähigte.

Empirische Erprobung und theoretische Fundierung der neuen Bautechnik gingen dabei Hand in Hand, der intensive Austausch und die Kooperation der unterschiedlichen Akteure förderten die Fachdiskussion, ihre Publikation in wichtigen, teils eigens gegründeten Fachmedien bahnte der neuen Technologie den Weg. Anders als der traditionelle Ziegel-, Stein- und Holzbau, anders als die im 19. Jahrhundert vorherrschenden Konstruktionen aus Walz- und Gusseisen war der Betonbau nicht mehr eine aus differenzierten Elementen des Tragens und Lastens gefügte Bauweise, sondern eine „monolithisch gegossene“ Technologie. Das hatte sich zwei Jahrtausende zuvor bereits in der Baukunst der Römer angedeutet und eröffnete nun in der industriellen, wissenschaftlich intensiv begleiteten Form des neuen Gewölbeund Skelettbaus völlig neue Dimensionen.

Der Start mit Rohren, Brücken, Bögen

Ende der 1880er Jahre ist die Stadterweiterung Wiens entlang der repräsentativen Ringstraße weitgehend abgeschlossen. Die Wirtschaftskrise der 1870er Jahre ist überwunden, die Stadt floriert und expandiert, doch nach wie vor hemmt der die Stadt und ihre Vororte trennende Linienwall die weitere Entwicklung und Ausdehnung. Dieser wird 1890/92 per

1 Paul 1910, S. 73–102, 205–211; Günter Kolb: Otto Wagner und die Wiener Stadtbahn, 2 Bde. (Beiträge zur Kunstwissenschaft 29), München 1989.

2 Fritz von Emperger: Neuere Bauweisen und Bauwerke aus Beton und Eisen nach dem Stande bei der Pariser Weltausstellung 1900, in: ZÖIAV 53 (1901) 7, S. 97–103, hier auf S. 99 der Hinweis des Baudirektors der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft Karl Zelinka.

←← Wienflusseinwölbung und Secession im Bau, Foto: Friedrich Strauß, 1898

Gesetz aufgelassen, 34 Vororte werden Teil von Wien, das mit einem Schlag – auf einer viermal so großen Fläche – zur Millionenstadt wächst. Wien ist jetzt an der Bevölkerung gemessen die viertgrößte Stadt Europas und wird flächenmäßig nur von London übertroffen. Um viele lange verschleppte Probleme des urbanen Alltags zu bewältigen und die Stadt überhaupt erst für eine weitere großmaßstäbliche Entwicklung zu ertüchtigen, sind bedeutende Aufgaben zu lösen: die Realisierung der seit Jahrzehnten diskutierten Stadtbahn, die Regulierung des Wienflusses, der Ausbau des Donaukanals zum ganzjährig nutzbaren Hafen, ein großflächiges Netz der Trinkwasserversorgung und der hygienischen Abwasserbewältigung, die Anlage neuer Tramwaylinien und vieles mehr.1

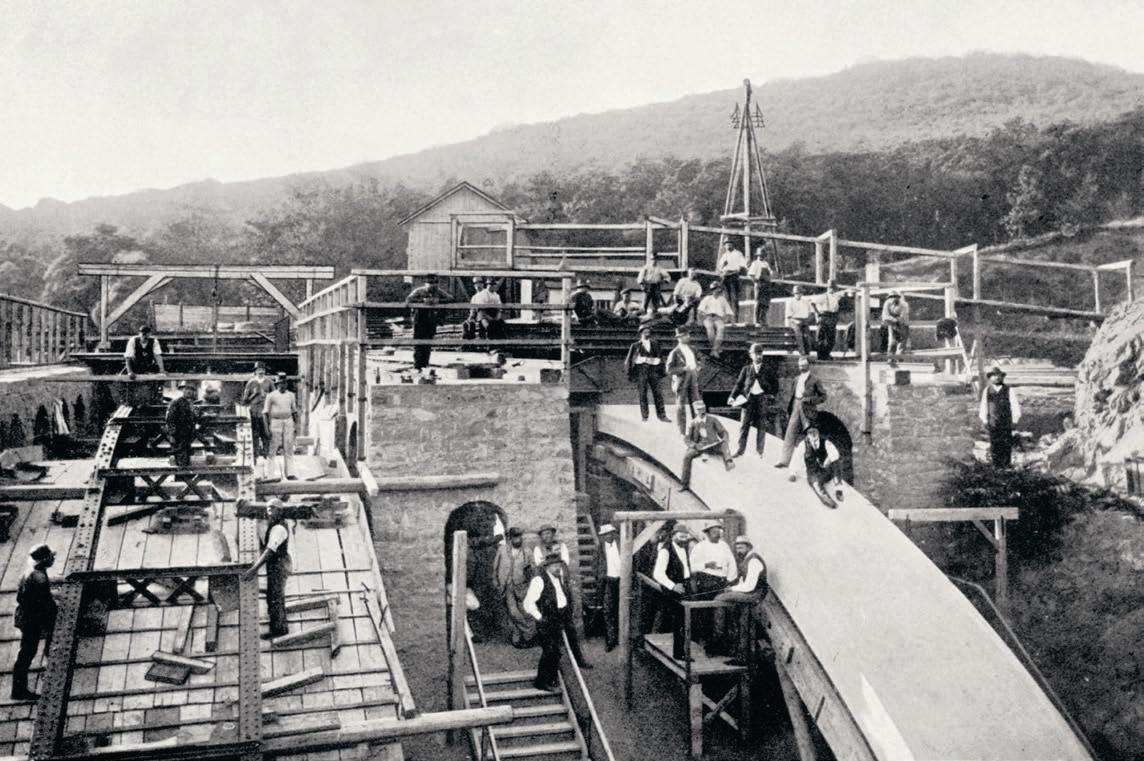

Die k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft hatte mit solchen Perspektiven vor Augen schon 1889 erfolgreich neuartige Baumethoden erprobt: Mit der Firma G. A. Wayss & Co. wurden am Matzleinsdorfer Bahnhofsgelände zehn Meter weite, mit Rundeisen bewehrte Betongewölbe nach System Monier errichtet und mit Lokomotiven belastet. Unmittelbar danach wurden diese Erkenntnisse beim Bau von Brücken mit elf Meter Stützweite auf der Strecke Liesing–Sollenau angewendet.2 Aus denselben Motiven und mit einschlägiger Praxiserfahrung schlägt Ingenieur Victor Brausewetter, seit 1888 Kompagnon der vom Zementwerk zur Betonbauunternehmung aufstrebenden Firma Pittel & Brausewetter, im März 1889 im Österreichischen Ingenieur- und Architektenverein (ÖIAV) vor, Tests mit großen Bogentragwerken durchzuführen – zum Vergleich der Wölbungstechnik konventioneller Art mit neueren Bauweisen. Im Hinblick auf die kommenden großen Bauprojekte will man vorweg wissenschaftlich sichere Methoden gewinnen und ökonomische Vergleichswerte zu den üblichen Ziegel-, Eisen- und Steintechniken aufzeigen. So gründet der ÖIAV im März 1890, dem Jahr des gesetzlichen Beschlusses der Wiener Stadterweiterung, einen hochkarätig besetzten „Gewölbe-Ausschuss“ zur Vorbereitung und Durchführung solcher Versuche. Erste Testreihen mit Decken und Gewölben kleiner Spannweiten verlaufen 1891 und 1892 im Hof des k. u. k. Technischen Militär- Comités am Getreidemarkt. Eine zweite und deutlich größere Serie findet jeweils von Frühjahr bis Herbst derselben Jahre im Purkersdorfer Steinbruch des Unternehmers und Sachverständigen

für Eisenbahnbau Ing. Sigmund Figdor statt – mit dem Vergleich von 23 Meter weit gespannten Gewölben, ausgeführt in fünf verschiedenen Technologien: Bruchsteingewölbe, Ziegelgewölbe, Eisenkonstruktion, Stampfbetongewölbe und Moniergewölbe. Diese Tests verlaufen unter Mitwirkung von Fachkräften und Werkpartien der Staatsbahnen, der Hochbaudepartments des Militärs, des Ministerium des Innern, des Stadtbauamtes, der Technischen Hochschulen in Wien und Brünn sowie der Firmen Pittel & Brausewetter und G. A. Wayss & Co. Auf dem aufwendig mit Gerüsten, Rampen, Widerlagern, Lastbühnen eingerichteten Areal werden Schritt für Schritt die Tragfähigkeit, das Verformungs- und Bruchverhalten der 1 : 1-Modelle erprobt. Alle Stadien und Effekte werden tabellarisch und fotografisch dokumentiert, rechnerisch analysiert und evaluiert. Die Ergebnisse liegen Ende 1892 vor, als der Wettbewerb für den Generalregulierungsplan für Wien läuft und der Staat gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und der Stadt Wien zur Koordination aller Regulierungs- und Bahnbauarbeiten die „Commission für Verkehrsanlagen“ etabliert. In Purkersdorf hatte das von Wayss & Co. errichtete Moniergewölbe am besten abgeschnitten. Die fachlichen Berichte dazu werden 1895 in einer 200 Seiten starken, mit Diagrammen, Tabellen,

3 Bericht des Gewölbe-Ausschusses, veröffentlicht als Beilage in den Nrn. 20–34 der ZÖIAV 47 (1895); Auswertung durch Joseph Melan, StatikProfessor an der Technischen Hochschule Brünn; dazu Berechnung Moniergewölbe von J. A. Spitzer, Chefingenieur bei G. A. Wayss & Co., in: ZÖIAV 48 (1896) 20, S. 305–320; kompakte Fassung: Redaction des „Bautechniker“ (Hg.): Der GewölbeBericht des österreichischen Ingenieuru. Architekten-Vereines und die Entwicklung der Anwendung der Bauweisen der Gewölbe in der Baukunst, Wien 1898.

4 Martin Paul, Bauinspektor des Wiener Stadtbauamtes: Die Regulierung und Einwölbung des Wienflusses, Deutsche Bauzeitung 37 (1903) 93, S. 599, 602 f.; dazu auch fotografische Dokumentation von R. Lechner: Wienfluss-Regulirung 1894–1900, Wien [1901]; Martin Paul: Die Verlängerung der Wienflußeinwölbung und der Stadtbahneindeckung, in: ZÖIAV 67 (1915) 17, S. 145–149, und ZÖIAV 67 (1915) 18, S. 161–166; Alfred Fogarassy (Hg.): Otto Wagner. Die Wiener Stadtbahn, Berlin 2017.

←← oben : Gewölbeversuche in Purkersdorf, 1892 unten : Probegewölbe aus armiertem Beton in Purkersdorf, Foto: Ludwig David, 1892

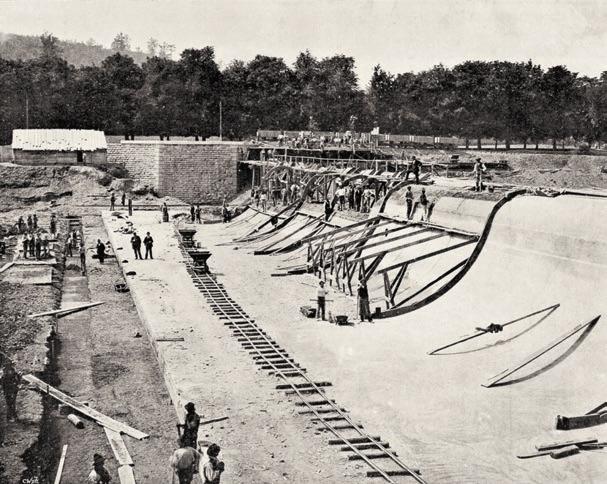

← Staubecken der Wienflussregulierung in Weidlingau, 1894

Berechnungen und Fotodokumenten bestückten Publikation des ÖIAV veröffentlicht. 3

Die Tests in Purkersdorf stellen technologisch maßgebliche Weichen – mit enormen Folgen für das Wiener Baugeschehen. Von 1894 bis 1901 werden bei der 17 Kilometer langen Wienflussregulierung sowie den parallel errichteten Stadtbahntrassen und -tunnels große Moniergewölbe und andere Betontechniken eingesetzt. Bei der Donaukanallinie der Stadtbahn werden auf einer zwei Kilometer langen Strecke durchgehend armierte Plattenbalkendecken realisiert; bei Sohlbefestigungen im Flussbett, Futtermauern, Widerlagern, Wehranlagen der Wien- und der Donaukanalregulierung kommt Stampfbeton im großen Stil zum Einsatz.4 G. A. Wayss ist mit den Moniergewölben der Wienflussüberdeckung und den Stadtbahntunnels beschäftigt, Pittel & Brausewetter mit den Stampfbetonaufträgen. Parallel dazu werden rund 200 Kilometer an Rohrsystemen in Beton angelegt – die Kanalisierung bzw. Neufassung aller Zuflüsse des Wienflusses, die neuen Sammelkanäle für die Abwässer, die Erweiterung der Hochquellenwasserleitung, der Unterbau für neue Tramwaylinien. Ab 1899 sind auch die Firmen Eduard Ast & Co. und Porr AG in diese Projekte einbezogen. So entsteht mit der in kaum zehnjähriger Bauzeit errichteten Infrastruktur die vielfach bis heute tragfähige unterirdische Anatomie für das Wachstum des Stadtkörpers. Im Zuge dessen erwerben die beteiligten Wiener Baufirmen ein zukunftsträchtiges Know-how und schaffen das wirtschaftlich-technologisch-organisatorische Fundament für weiter differenzierte Leistungen und Anwendungen der neuen Konstruktionsweise im Spektrum des Wiener Hochbaus ab 1900.

Akteure und Pioniere –Praktiker und Theoretiker

Es sind wagemutige, experimentierfreudige Unternehmer und Baumeister im Verein mit ebenso visionären Konstrukteuren, die in der Theorie der Baustatik, in der Baumechanik und Bauphysik die Entwicklung vorantreiben. Fast ein Jahrzehnt lang werden mit armiertem Beton Dinge gebaut, für die es weder rechtlich verbindliche Normen noch langfristig abgesicherte Erfahrungswerte wie bei den herkömmlichen

Fotografien von Wolfgang Thaler, 2022–2024

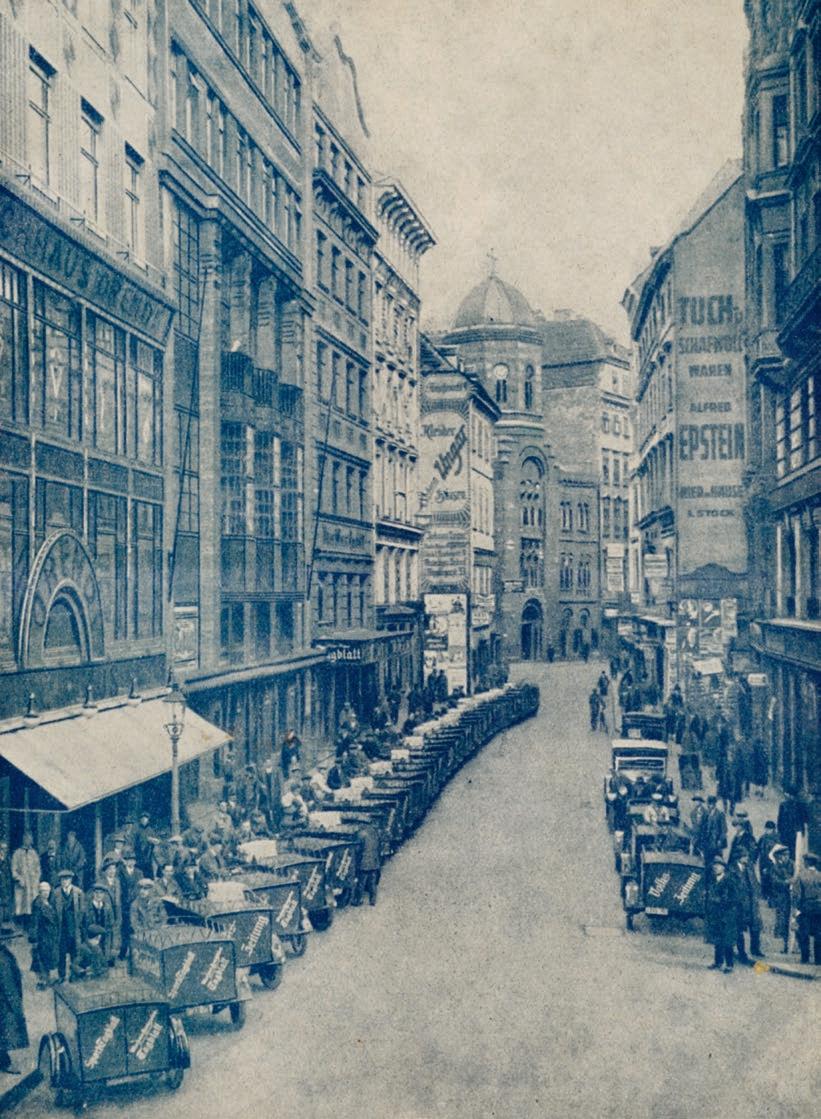

→→ Passanten vor der Produktionshalle im Steyrermühl-Haus, Zwischenkriegszeit (kat 10)

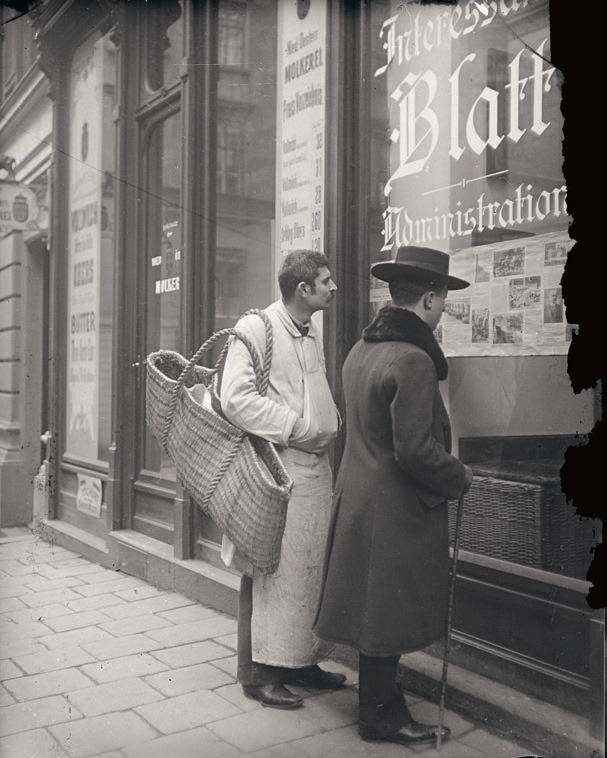

Ab 1892 entstehen in Wien laufend neue Bauten zur Herstellung von Tageszeitungen und Wochenblättern, Fachmagazinen und Büchern – es ist der Umstieg, die Beschleunigung von der manufakturellen Ära des Buchdrucks zur industriellen Produktion und Verbreitung von Wissen und Unterhaltung, von Nachrichten und Kenntnissen. Der Boom des Tageszeitungsmarkts geht Hand in Hand mit der fortschreitenden Urbanisierung Wiens und dem steigenden Informationsbedürfnis der stark wachsenden Stadtbevölkerung.1 Die Tagesund Wochenzeitungen wirken als Zentrifugen der alltäglichen Kommunikation. Sie bilden die maßgeblichen Medien einer neuen politischen Öffentlichkeit.

↓ Zeitungsleser vor der Auslage des Interessanten Blattes, Foto: Emil Mayer, um 1905–1911

1 Gabriele Melischek, Josef Seethaler: Die Tagespresse der franziskojosephinischen Ära, in: Matthias Karmasin, Christian Oggolder (Hg.): Von den frühen Drucken zur Ausdifferenzierung des Mediensystems (1500 bis 1918) (Österreichische Mediengeschichte, Bd. 1), Wiesbaden 2016, S. 167–192.

2 Ausführlich dazu Durstmüller/ Frank 1986, S. 21–149

4 Vgl. Gabriele Melischek, Josef Seethaler: Presse und Modernisierung in der Habsburgermonarchie, in: Adam Wandruszka (Begr.), Helmut Rumpler (Hg.): Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, Bd. 2: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung (Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. 8), Wien 2006, S. 1535–1714, hier S. 1668–1674.

5 ALAW 1910.

3 Ausführlich hierzu Thomas Olechowski: Die Entwicklung des Preßrechts in Österreich bis 1918. Ein Beitrag zur österreichischen Medienrechtsgeschichte, Wien 2004, S. 671–674.

Glanzzeit der Presse

Im Revolutionsjahr 1848 formierten sich in Wien die ersten Gewerkschaften in der Branche. In der Ära des Liberalismus ab 1867 entstanden hier neue Vereine zur Förderung der Arbeiterbildung und der große Aufschwung der Tageszeitungen setzte ein. 2 Mit den Verfassungsreformen und Gesetzesnovellen der 1860er Jahre wurde die Pressefreiheit neu geregelt und die Presse ordentlichen Gerichten unterstellt. 3 Im internationalen Vergleich blieb das österreichische Preßrecht sehr restriktiv, es bestanden Konzessionszwang für Buchdruck und Buchhandel und das Verbot des Straßenverkaufs von Zeitungen. Bis 1894 war die Herausgabe von periodischen Druckschriften an die Leistung einer Kaution gebunden und bis 1899 musste der sogenannte Zeitungsstempel entrichtet werden, wodurch die Presse bis zum Ende des 19. Jahrhunderts vom vermögenden Großbürgertum dominiert wurde. Wirtschaftliche Verflechtungen von Zeitungsunternehmen mit Industrie und Gewerbe wurden gepflegt. Unter diesen Rahmenbedingungen bildeten sich die lokale und politische Presse, die Massenmedien aus. Um 1900 war die einstige, aus dem Bürgertum stammende Kernleserschaft von Tageszeitungen um neue Kreise aus der Arbeiterschaft und das Kleinbürgertum erweitert. 1890 erscheinen in Niederösterreich und Wien 17 Tageszeitungen, 1900 sind es bereits 25,4 deren tägliche Gesamtauflage eine Million Exemplare erreicht; 1910 gibt es in der Stadt über 300 Buchhandlungen bzw. Verlagsanstalten mit Vertrieb. 5 An den Werktagen haben die meisten Zeitungen eine Morgen- und eine Abendausgabe; am Sonntag gibt es extrastarke Morgenausgaben mit großem Anzeigenteil, montags dann nur ein Nachmittagsblatt. Dazu kommen in vielen Fällen zwei- bis dreimal wöchentlich thematische Sonderjournale – für Sport, Mode usw. Die Expansion der Printmedien – gleichsam die „geistige Stadterweiterung“ –verdeutlichen noch weitere Zahlen: Im Jänner 1890 hat die Sonntagsausgabe der Neuen Freien Presse 20 Seiten, jene des Neuen Wiener Tagblatts 32 Seiten; zehn Jahre später, im Jänner 1902, hat die Neue Freie Presse sonntags 50 Seiten, das Neue Wiener Tagblatt 84 Seiten; und 1914, am Ostersonntag, hat das Neue Wiener Tagblatt 256 Seiten und wiegt über ein halbes Kilogramm; das meiste davon redaktioneller Teil, daneben 75 Seiten Kleinanzeigen, wo buchstäblich alles angeboten und nachgefragt wird, was im Alltag und Leben der Stadt irgendwie von Belang ist; Dutzende Seiten bringen

zudem detaillierte Anzeigen für die großen Geschäftshäuser, für Mode, Theater, Film, Ausstellungen.6 Die damals im Kernbereich der Stadt neu entstehenden Druckereien und die Verlagshäuser stehen im Niveau ihrer Produkte europaweit mit an der Spitze. Vor dem Hintergrund des großen Verbreitungsund Einzugsgebiets der ganzen Monarchie gilt die Neue Freie Presse vielen als beste Zeitung Europas überhaupt. 1910 vermerkt das Lehmann-Adressbuch 200 Druckereien in Wien. Der im selben Jahr publizierte Technische Führer durch Wien beschreibt davon 30 ausgewählte Betriebe mit insgesamt 4.000 Beschäftigten, darunter auch alle hier vorgestellten, zusätzlich 16 spezielle Firmen für hochwertige Papierausstattung und ein halbes Dutzend große Buchbindereien.7

Für den innovativen Auftritt neuer Verlagshäuser zeichnen u. a. Betriebe und Persönlichkeiten wie Moriz Szeps, Friedrich Jasper, Carl Fromme, Christoph Reisser, Adolf Werthner, Gottlieb Gistel und Paul Gerin verantwortlich. 8 Und die im Folgenden dokumentierten Druckereigebäude bieten auch architektonisch, konstruktiv und funktional Innovationen, die auf die übrige Bauproduktion ausstrahlen. Am Beginn der dokumentierten Druckereien steht der Betrieb von Friedrich Jasper (kat 01), und das aus mehreren Gründen. Sein 1892 errichteter Firmensitz in der Tongasse ist der erste, der in Wien speziell für die betrieblichen Erfordernisse einer modernen Druckerei entworfen und realisiert wird. Dies wird in der Branche sofort erkannt, mit Fachexkursionen studiert und der Bau in Bezug auf Raumorganisation, technische Ausstattung und funktionale Abläufe als Vorbild für Künftiges gewürdigt. Für den Einsatz von armiertem Eisenbeton ist es gerade noch zu früh. Die Betonbautechnik kommt aber schon beim Zementestrich der Etagen, beim flachen Holzzementdach und bei zementgebundenen Kunststeinpartien der Fassaden, bei Gesimsen und Portalumrahmungen zum Einsatz. 1910 folgt nordseitig ein großer Zubau, eine auf allen Etagen mit dem Bestand niveaugleich verbundene Erweiterung in Skelettbauweise von Pittel & Brausewetter.9

Friedrich Jasper spielt in der Geschichte der Buchdruckkunst in Wien von 1872 bis zum Ersten Weltkrieg eine Schlüsselrolle. Seine Familie ist im Buchhandel und Verlagswesen tätig, führt eine Leihbibliothek und produziert am 15. März 1848 das Flugblatt Den Studenten Wiens,

6 NWT, 12.4.1914, gedruckt bei Steyrermühl am Fleischmarkt 3.

7 Durstmüller 1985, S. 151–272, sowie Paul 1910, S. 587 f.

8 Namhafte belletristische Verlage konnten sich bis 1918 nicht ausbilden. Hall 1985a, S. 11, 23-27.

9 Carl Junker: Ein Wiener Buchdrucker um die Wende des zwanzigsten Jahrhunderts. Ein Beitrag zu Wiens Buchdruckergeschichte, Wien 1927, S. 7, 46–50.

10 Ebd., S. 16–17, 19.

↓ oben : Zeitungsverkäufer beim Stock-im-Eisen, Foto: Karl Pollak, um 1932 unten links : Friedrich Jasper, Foto, um 1927 unten rechts : Christoph Reisser, Ölgemälde: Anton Romako, 1885

dann in zwei Auflagen zu je 4.000 Stück Berichte über die Märztage der Revolution.10 Die Mutter des 1847 geborenen Friedrich Jasper kauft 1865 für den minderjährigen Sohn eine kleine Druckerei in der Reisnerstraße, verlegt deren Maschinen in größere Räume auf Heumarkt 7/Beatrixgasse 26. Damit beginnt, nach Lehrjahren im Ausland und dem Erwerb der Konzession 1872 und im Sog des Aufbruchs

zur Weltausstellung, die Karriere des Friedrich Jasper: 1873 Begründer und Drucker der wöchentlich erscheinenden Österreichischen Buchdrucker-Zeitung – bis 1922 in 50 Bänden fortgeführt, das zentrale Medium der regionalen Entwicklung der Sparte; 1875 Mitbegründer des Graphischen Klubs, dort langjährig dessen Schriftführer und Bibliothekar; mit Gottlieb Gistel und Adolf Holzhausen treibende Kraft der fachlichen und institutionellen Konstituierung und Modernisierung des Metiers; zum 400-Jahr-Jubiläum des Gewerbes 1882 Hersteller des monumentalen Werks Wiens Buchdrucker-Geschichte 1482–1882, verfasst von Anton Mayer. Um 1900 zählt Friedrich Jasper zu den besten seines Fachs in Wien. Sein Bereich ist nicht die große Auflage von Tagesmedien, sondern die Herstellung exquisit illustrierter, erstrangig gesetzter und sorgfältig gebundener Werke. 1891 produziert er den ersten Band von Otto Wagners Einige Skizzen, Projecte und ausgeführte Bauwerke, 1893/94 dessen Erläuterungs-Bericht zum Entwurfe für den GeneralRegulirungs-Plan über das gesammte Gemeindegebiet von Wien, 1906 druckt er die zweibändige Ausgabe Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts, herausgegeben vom Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein – um nur einige markante Beispiele des Œuvres zu nennen. Er braucht dazu nicht die großen, automatisch laufenden Rotationsmaschinen, sondern arbeitet mit den kleineren, leichteren, händisch zu bedienenden Schnellpressen. Darauf sind Neubau und Betrieb von Anfang an modellhaft ausgelegt, und sie genügen diesen Anforderungen bestens bis weit in die 1920er Jahre. Zu Architekt Julius Deininger kam Jasper wohl über seinen Geschäftsfreund Carl Angerer, den besten Klischeehersteller der Zeit, für den Deininger 1891 einen neuen Atelierbau in der Boltzmanngasse geplant hatte.11

Die Druckerei Gistel & Comp. (kat 02) steht als nächste in der Reihe, errichtet sieben Jahre nach Jaspers Modellbau am Beginn des neuen Jahrhunderts und des Erfolgslaufs der Eisenbetonbauten. Dies ist nun überhaupt der erste mehrgeschoßige Skelettbau dieser Technik in Wien, tatsächlich ein Experimentalbau, waren doch die Balken und Säulen von Eduard Ast & Co. erst mit Bruchversuchen an Probestücken der Baupolizei, dem Bauherrn Friedrich Freiherr von Leitenberger jun. und auch dem Planer

11 Wiener Bauten-Album, Bll. 76, 77, Beilage zur WBIZ 10 (1893).

12 Die Firma Gistel, in: Durstmüller/ Frank 1986, S. 253–255.

13 Protokoll der Architekten Kupka & Orglmeister, in: Ast & Co. 1902; Druckerei Gistel im Werkkatalog (kat 02)

14 Das Haus Christoph Reisser, in: Durstmüller/Frank 1986, S. 176–182, sowie Nachruf und Würdigung, in: NFP, 9.2.1892, S. 1–3; zu Adolf Werthner, Nachruf und Würdigungen, siehe NFP, 26.1.1906, S. 1–2.

Glanzzeit der Presse

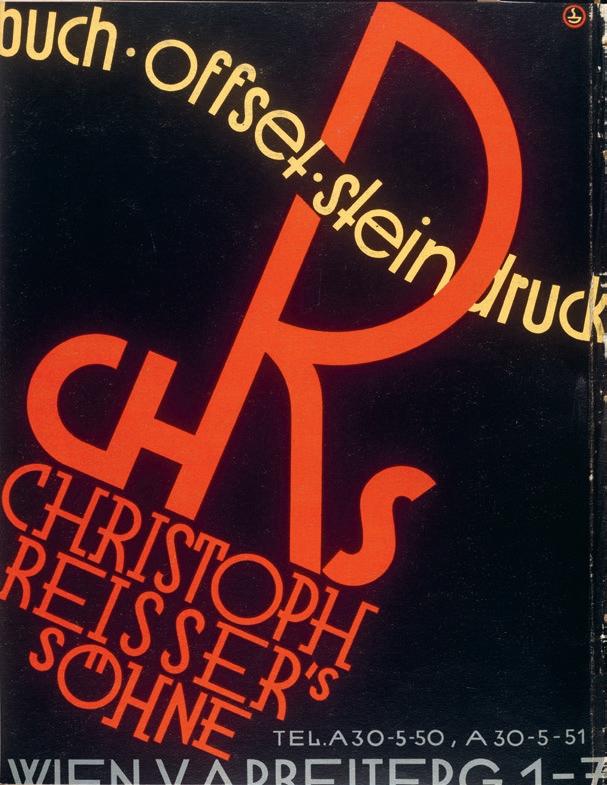

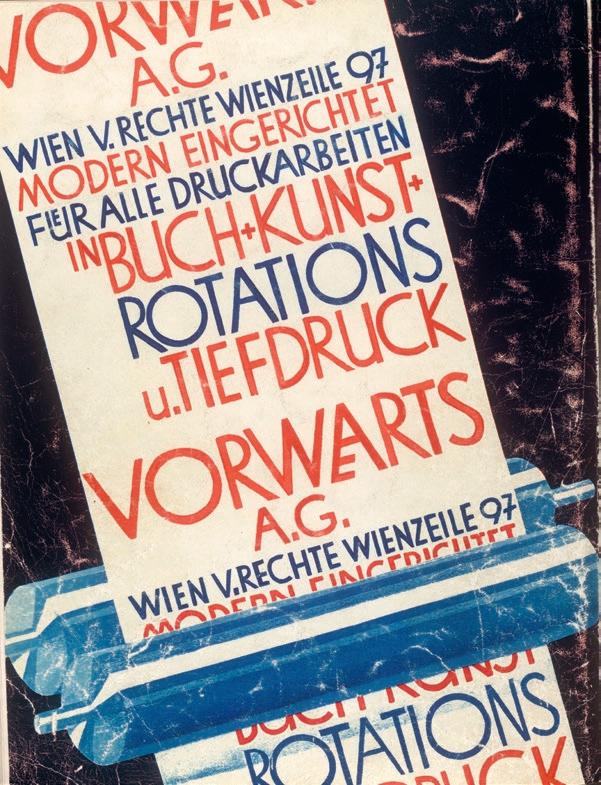

→→ links : Werbung für die Druckerei Christoph Reisser´s Söhne, in: Österreichische Reklame, um 1930 rechts : Werbung für die Druckund Verlagsanstalt „Vorwärts“, in: Österreichische Reklame, um 1930

als tragfähig nachzuweisen. Architekt Gustav Orglmeister hatte kurz davor für den ebenfalls renommierten Buchdrucker Adolf Holzhausen einen Auftrag durchgeführt. Friedrich von Leitenberger sen., bedeutender Textilindustrieller, Kunstmäzen, Vertrauter von Kronprinz Rudolf, ein Baron mit Palais an der Ringstraße, hatte die Firma Gistel & Comp. 1892 erworben. Ihr Begründer Gottlieb Gistel ist in den 1870er und 1880er Jahren das Alter Ego, der Mitstreiter von Friedrich Jasper im qualitativen Aufbau des Metiers. Wie Jasper tritt er knapp vor der Weltausstellung erstmals erfolgreich in Erscheinung, stirbt aber schon 1883.12

Die Druckerei Gistel & Comp. wird 1899/1900 in nur 41 Tagen im Rohbau errichtet. Anders als der erste JasperTrakt ist sie schon auf schwerere Maschinen ausgelegt. Die neue Technik wird genutzt, um auf dem allseitig eingezwängten Bauplatz maximale Grundrissfreiheit und Arbeitsbelichtung zu erzielen. Die Decken können durchwegs 1.000 kg/m2 Nutzlasten tragen, im glasüberdachten Hofbereich ist ein ebenerdiger Saal schon für den Einsatz von Rotationsmaschinen gerichtet.13

Mit dem dritten vorgestellten Bau (kat 03) ergänzt sich die personelle und fachliche Konstellation der Wiener Presseszene zu einer schlüssigen Triade. Christoph Reisser, dessen Söhne 1903/04 den Neubau in der Arbeitergasse errichten, kommt eben nicht wie Jasper oder Gistel aus dem Buchdruck, sondern aus der Sparte der Tageszeitungen. Ab 1851 bei der Presse tätig, verlässt er diese 1864 und wird mit dem etwas älteren Adolf Werthner, seinem Schwager, sowie mit Michael Etienne und Max Friedländer Begründer der Neuen Freien Presse. Sie forcieren die Modernisierung des Betriebs und des Produkts.14 Auf der Weltausstellung 1873 präsentieren sie das Unternehmen in einem von Carl von Hasenauer, dem Generalplaner der Schau, gestalteten Pavillon. Dort wird täglich die Internationale AusstellungsZeitung redigiert, produziert, an Kiosken im Prater verkauft sowie als Beilage dem nächsten Morgenblatt der Neuen Freien Presse beigefügt. Das Publikum kann im offenen Parterre des Pavillons alle Vorgänge hautnah erleben und bestaunen. Im Prater ist eine von der renommierten Wiener Firma Georg Sigl, die u. a. Lokomotiven herstellt, ausgeführte Rotationsdruckmaschine amerikanischer Bauart

installiert. Der Mechanismus dieser ersten betrieblich eingesetzten Rollenrotationsmaschine für Zeitungsdruck in Europa ist nach Plänen von Christoph Reisser selbst verbessert worden. Sie hat einen Ausstoß von über 10.000 Exemplaren pro Stunde – sämtliche Arbeitsschritte vom Aufgreifen über das Bedrucken bis zum Falzen der Blätter erfolgen automatisch, ohne händische Hilfe.15

Danach steigen Reisser und Werthner aus dem Tagesgeschäft aus und gründen eine eigene Druckerei. Max Werthner, Sohn von Adolph, trennt sich 1900 von Reisser und gründet einen eigenen Betrieb, 1902 baulich realisiert von Arthur Baron.16 Zugleich setzen auch Christoph Reisser’s Söhne auf Expansion und beziehen 1904 den neuen

15 Durstmüller/Frank 1986, S. 177; NFP, 1.8.1873, S. 17–20; Wiener Weltausstellung 1873 revisited, http://www. wiener-weltausstellung.at/neue-freiepresse.html (9.10.2024), S. 1–2.

16 Standort 5., Spengergasse 21, 1945 durch Bomben zerstört, Totalschaden lt. Kriesgssachschädenplan (um 1946), siehe https://www.wien. gv.at/kultur/kulturgut/plaene/ kriegssachschaden.html (9.10.2024).

17 Biographie Rudolf M. Rohrer in: ÖBL, Bd. 9, 1986, S. 216. Ausführliche Dokumentation zum Bau in: DBT 26 (1906) 9, S. 169–173 und Beilage.

18 Durstmüller/Frank 1986, S. 72.

Firmensitz in der Arbeitergasse. Dessen Architekt Leopold Simony ist in der Riege seiner Zeitgenossen ein Sonderfall, denn er verbindet ingenieurtechnische Verve und gesellschaftliches Engagement, hochwertigen Industriebau und soziale Bauprojekte miteinander. In der Arbeitergasse wählt er eine spezielle Mischung aus Beton- und Stahlbau. Die Anlage besticht auch heute noch durch „taktile“ Robustheit, durch die in jeder Hinsicht nachhaltig nutzbare Raumfigur. Simonys Fähigkeit, unterschiedliche Kontexte jeweils anders und optimal zu nutzen, zeigt die nur ein Jahr später mit der Firma Eduard Ast & Co. im Zentrum von Brünn errichtete Großdruckerei. Auftraggeber Rudolf M. Rohrer ist in Mähren das Pendant zu den Wiener Branchen-Pionieren. Er führt, aus bestem Familienerbe übernommen, um 1900 mit seinem Sohn eine der angesehensten Druckereien und Verlagsanstalten der Monarchie.17 Auch er ist, wie seine Kollegen Jasper, Szeps, Gistel und Reisser, im politischen und öffentlichen Leben aktiv. Im „österreichischen Manchester“, wie Brünn wegen der bedeutenden Textilindustrie genannt wird, steht er lokal noch mehr im Mittelpunkt als die Kollegen in der Metropole. 1899 ist er mit Holzhausen, Jasper und anderen Gründer des Reichsverbandes österreichischer Buchdruckereibesitzer.18 Mit den Entwicklungen am Wiener Platz gut vertraut, engagiert er für sein Bauvorhaben gegenüber von Thomaskirche, Deutschem Haus und Mährischem Platz im Zentrum Brünns jenen Fachmann, der gerade für die Brüder Reisser gebaut hatte: Leopold Simony. Dieser nimmt

1913/14

Wien 1., Fleischmarkt 3

Bauherr

Steyrermühl Papierfabriks- und Verlags-Gesellschaft

Architekt

Arthur Baron

Ausführende Baufirma

Rudolf Schoderböck

Eisenbetonkonstruktion

Wayss & Freytag AG

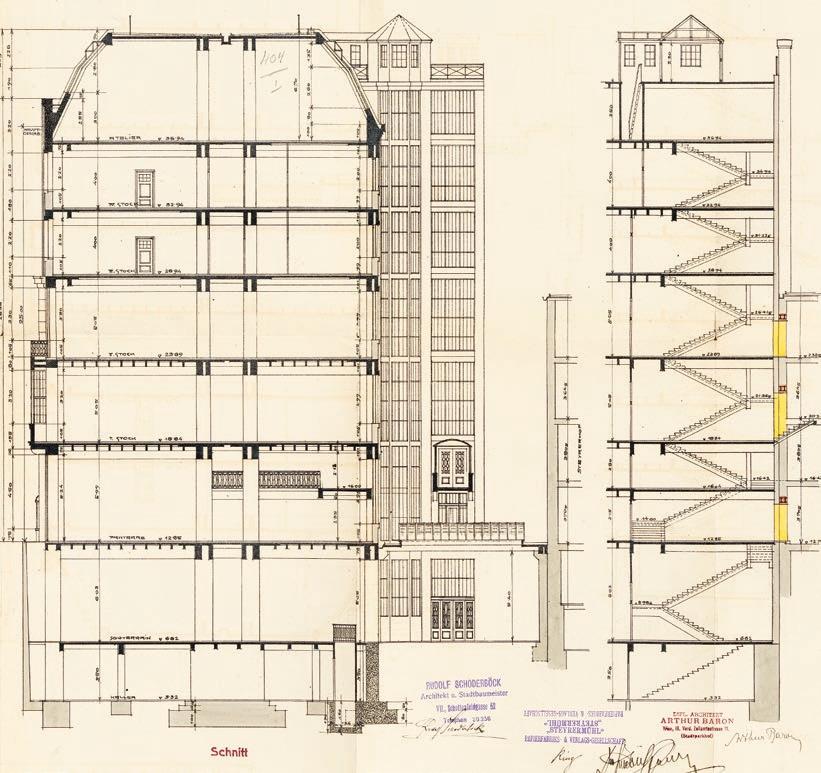

Bis 1945 wirkt hier der modernste private Medienkonzern der Stadt, neben der Staatsdruckerei das größte Druckzentrum Österreichs. Dank einer avancierten Tragstruktur aus armiertem Beton hat der Neubau auf Fleischmarkt 3 auf einer überbauten Grundfläche von 20 × 20 m in allen Etagen stützenfreie Räume. Die Raumhöhen variieren funktionsbedingt von 4 bis 6 m. Die Fassade am Fleischmarkt kündigt die Qualität der Innenräume an: Hohe Glas-Metall-Raster zwischen den Fassadenpfeilern bringen von der Straße wie auch von der Hoffront optimales Tageslicht in die tiefen Grundrisse.

Bautypus, Nutzungsprofil

Redaktions-, Verlags- und Druckereigebäude mit sechs Obergeschoßen und zwei Untergeschoßen; Neubau auf innerstädtischer Parzelle anstelle eines vorher weit in den Straßenraum hineinragenden, wesentlich niedrigeren und 1912 abgebrochenen Altbaus.

Der Neubau erweiterte ältere Betriebsgebäude von Steyrermühl auf Steyrerhof 3 und in dem von Griechengasse 4 bis Fleischmarkt 5 durchbindenden Nachbarhaus. Dieses wurde erst 1902/03 in der Planung von Julius Mayreder errichtet – mit inneren Stützpfeilern sowie Plattenbalkendecken bereits in armiertem Beton, ausgeführt von G. A. Wayss – und erhielt im Zuge der Bauführung 1913/14 einen zusätzlichen Dachaufbau. Die Gebäude Fleischmarkt 3 und 5 sowie Steyrerhof 3 wurden damals mehrfach intern zu einer einzigen, sehr komplexen Funktionseinheit verbunden.

Am Fleischmarkt 3 fallen äußerlich die hohen, in Erkern vorgewölbten Verglasungen zwischen den steinverkleideten Pfeilern auf – eine in Wien einzigartige Fassade. Man denkt eher an Chicago, Glasgow oder London. Das Erdgeschoß ist 6 m hoch, ebenso das erste Tiefgeschoß; erster und zweiter Stock haben je 5 m Raumhöhe. Parterre und Souterrain enthalten die bis zu 5 m hohen Rotationsdruckmaschinen sowie Rangierflächen des Expedits. Die zwei Etagen darüber dienen als Großraumbüros, Setzereien und Redaktionen mit zentraler Regal- und Flurzone unter den großen Betonbindern, die auch hier die Säle quer überspannen; dritter und vierter Stock, mit je 4 m Raumhöhe, beherbergen Einzelbüros und Besprechungsräume, außen kenntlich am Fensterrhythmus; im Dachraum, von einer Beton-Glas-Schale überwölbt, sind die Grafikateliers. Neben dem hofseitig vorgeschobenen Stiegenhaus sorgt der dort angefügte Personenlift für die interne Kommunikation; ein feuersicher ummantelter Lastenlift, im Trottoir am Fleischmarkt eingelassen, bedient die Papierlager in den Tiefgeschoßen; zusätzlich gab es intern mehrere kleine Paternoster und Förderbänder.

Glanzzeit der Presse

Konstruktion, Raumqualität

Der Skelettbau reicht vom Keller bis zum Dach und bietet avancierte Anwendungen der Eisenbetontechnik: Fundierung unter dem zweiten Untergeschoß auf breiten Außenmauern und wenigen, zentralen Pfeilern in Stampfbeton, darauf aufbauend bis zum Dach weitgehend stützenfreie Überspannung aller Etagen mit auf zwei großen Stützenpaaren gelagerten Doppelträgern als primäre Tragstruktur – und davon zu den Pfeilern und Balken der Außenwände ausstrahlende Rippendecken als Sekundärstruktur. Dachkonstruktion als Betonschalen. Bis zum dritten Obergeschoß großflächige Verglasung der Außenwände: am Fleischmarkt zum Teil in polygonalen Erkern und Balkonen vorspringend; an der Hofseite in drei Etagen stützenfrei durchgehende Fensterwände, jeweils 4 m hoch und 10 m breit.

Im Planungs- und Bauverlauf kommt es im Sommer 1913, bei schon bewilligter Einreichung und geöffneter Baugrube, zu einigen großen Änderungen: Der Keller wird in den Hof hinaus bis zur hinteren Grundgrenze ausgedehnt; alle Fundamente und

Kellermauern werden in Stampfbeton ausgeführt; im Parterre wird eine Galerie eingezogen und auf ihrer Höhe ein Übergangssteg zum Fleischmarkt 5 eingeführt; im Souterrain, dritten und vierten Stock und Dachgeschoß schaffen Mauerdurchbrüche weitere Verbindungen. Zum hofseitigen Nachbarn Steyrerhof 3, dem Ursprung der Verlagsansiedlung, wird nun auf allen Ebenen der Konnex hergestellt und das im Hof dort bestehende alte Stiegenhaus entfernt. Das Souterrain des Neubaus reicht somit über die ganze Parzellentiefe, wird im Hof mit begehbarer BetonGlas-Decke neu abgedeckt und von oben belichtet. Im Zuge dessen erfährt auch die Hauptkonstruktion eine auffallende Verfeinerung: Die auf je vier starken Pfeilern ruhenden Hauptträger, in der Einreichung noch eher plump mit vollflächigem Querschnitt dargestellt, sind nun als schlanke, 75 cm hohe Doppelträger ausdifferenziert, die Stützen in den hofseitigen Fensterwänden entfallen. Auch dort spannen solche Doppelträger nun über die ganze Distanz von 10 m und ermöglichen die erwähnten, lokal damals einzigartigen Fensterbänder. Das primäre Tragsystem

von Fleischmarkt 3 wirkt wie eine kompakte, gestapelte Variante der Brückenkonstruktion, die Josef Plečnik von 1911 bis 1913 in der Heilig-Geist-Kirche in Ottakring realisierte.

Arthur Baron

Arthur Baron entstammte einer jüdischen Familie, die kurz vor seiner Geburt aus Ungarn nach Wien zugezogen war. Er besuchte nach der Oberrealschule die Technische Hochschule und war dort Schüler von Karl König und Karl Mayreder. Ab 1901 arbeitete er als selbstständiger Architekt. Einer der ersten Aufträge war 1902 in Gumpendorf der Neubau für die Druckerei von Max Werthner, der sich damals aus der geschäftlichen Partnerschaft mit Christoph Reisser löste und selbstständig machte. Bis 1904 wirkte Baron zusammen mit Oskar Neumann, ab 1903 war er Mitglied des ÖIAV. Sein Büro war bis zum Ersten Weltkrieg gut ausgelastet, wobei er besonders Villen und multifunktionale Wohn- und Geschäftshäuser errichtete. Kurz vor dem Projekt Steyrermühl war der benachbarte Residenzpalast, Fleischmarkt 1 (kat 16) , zweifellos sein Hauptwerk und in vieler Hinsicht ein Pionierbau des Genres in Wien. Nicht selten war er auch Bauherr seiner eigenen Projekte. Als sich die Wirtschaftslage verschlechterte, zog er sich ins Privatleben zurück, nach 1914 sind kaum mehr Bauten von ihm nachweisbar. Nach dem „Anschluss“ wurde er als Jude zur Emigration gezwungen und reiste mit seiner Frau, der Malerin Katharina (Kitty) Kassowitz, 1940 nach Palästina ab. Dort aber wurden sie und über 1.500 andere jüdische Flüchtlinge von der britischen Verwaltung abgewiesen, per Schiff nach Mauritius weitergebracht und dort in Lager einquartiert. Baron starb dort 1944, seine Frau kam 1947 nach Wien zurück. Weiteres zu Arthur und Kitty Baron im Katalogbeitrag zum Bau Wiedner Hauptstraße 64 (kat 30)

Hausgeschichte

Die Steyrermühl Papierfabriks- und Verlags-Gesellschaft war 1872 von August von Barber und Moriz Szeps gegründet worden. Ihr wirtschaftliches, betriebliches Fundament hatte sie in der 1868 von Barber gegründeten Papier- und Zellulosefabrik SteyrermühlStötten an der Traun im Salzkammergut. Unter der technischen Leitung von Barbers Schwiegersohn Hermann Schulte wurde die Fabrik modernisiert, erweitert und war um 1900 der größte einschlägige Betrieb in Österreich. Neben der Österreichischen Staatsdruckerei belieferte man auch die Druckerei am Fleischmarkt in Wien. Der Rohstoff kam hauptsächlich mit Holzflößen vom Oberlauf der Traun. Die Facharbeiter stammten damals aus Böhmen und Mähren. In der Fabrik sprach man vorwiegend Tschechisch. Ein Sohn von Schulte war der bekannte Architekt Julius Schulte, der an der Technischen Hochschule Wien und an der Akademie bei Friedrich Ohmann studierte, auch für die Fabrik und ihre Arbeiterschaft einige Bauten realisierte und in der Zwischenkriegszeit als Lehrer an der Technischen Hochschule Graz und im Schulbau maßgeblich wurde.

Moriz Szeps war einer der führenden Publizisten der Ära ab 1867 in Österreich. Der Salon seiner Tochter Bertha Zuckerkandl war ein legendäres geistiges Zentrum von „Wien um 1900“. Die Gesellschaft Steyrermühl produzierte das Neue Wiener Tagblatt, das Neue Wiener Abendblatt, die Volks-Zeitung und andere Formate und edierte von 1923 bis 1938 die Tagblatt-Bibliothek, eine Buchreihe mit 1.200 Titeln in der Art der Reclam-Hefte.

Am Fleischmarkt arbeiteten über 500 qualifizierte Angestellte, gingen auch unzählige freiberufliche Autorinnen und Autoren ein und aus, darunter Carolina (Lina) Loos, Egon Friedell, Alfred Polgar, Hermynia Zur Mühlen – um ein paar bekannte zu nennen. Sechs Rotationsdruckmaschinen, gespeist aus 52

modernsten Setzmaschinen, vielen Handsatzstationen und Prägepressen, produzierten im Tag- und Nachtbetrieb täglich 500.000 Zeitungsexemplare. 43 Motordreiräder verteilten sie vom Fleischmarkt aus zu 2.300 Verschleißstellen in der Stadt. Ein 1931 publiziertes Schaubild illustriert die faszinierende Dichte und Komplexität dieser Publizistikzitadelle im Stadtkern.

Moriz Szeps und das Neue Wiener Tagblatt Moriz Szeps, Sohn eines jüdischen Arztes, kam aus Lemberg (heute Lwiw) nach Wien. Er profilierte sich zunächst als Redakteur der Wiener Morgenpost, erwarb 1867 mit drei weiteren Redakteuren das zum Verkauf stehende Neue Wiener Tagblatt und machte es in kurzer Zeit zum führenden liberalen Printmedium Österreichs. Die erste Ausgabe erschien am 14. Juli 1867, dem Jahrestag der Französischen Revolution – mit dem signifikanten Untertitel Demokratisches Organ. Zielgruppe war das gehobene und gebildete Bürgertum. Um sich von Marktschwankungen unabhängig zu machen und direkten Zugriff auf Rohstoff und Produktionsmittel zu sichern, stieg Szeps bei der von August von Barber geführten Papierfabrik in Stötten an der Traun als Miteigentümer ein – man hatte schon vorher das Druckpapier primär von dort bezogen –und gemeinsam formten sie daraus einen Verbund von der Urproduktion bis zur fertigen Ware, die Gesellschaft Steyrermühl. Sie enthielt neben der Papierfabrik eine lithographische Anstalt, die Druckereien für Buchdruck und Zeitungsdruck sowie ein separates Verlagsgeschäft zur Herausgabe von Perio dika. Sitz dieses Unternehmens wurde der Steyrer hof an der Wiener Rotenturmstraße; zugleich wurden auch die Druckerei von Pollak & Szeps sowie die Konstitutionelle Vorstadt-Zeitung inkorporiert. Letztere bildete komplementär zum Tagblatt die auf ein breites Publikum zugeschnittene Volks-Zeitung, die sich vorwiegend innenpolitischen Themen und lokalen Ereignissen widmete. Eine bahnbrechende, die Finanzen und die Leserschaft in schwierigen Zeiten absichernde Erfindung von Szeps war die Einführung der „Kleinanzeigen“ im Tagblatt. All das etablierte sich unmittelbar vor der Wiener Weltausstellung von 1873 – und sorgte auch in der Wirtschaftskrise danach für gutes Weiterbestehen. Ab 1880 befreundete sich Szeps mit Kronprinz Rudolf und veröffentlichte dessen reformpolitische Texte anonymisiert in seiner Zeitung. Wie der Kronprinz sah Szeps die Zukunft der Monarchie nicht in der Anlehnung an das unter Otto von Bismarck reaktionäre Deutsche Reich, sondern in der Zusammenarbeit mit dem liberalen, republikanischen, demokratischen Frankreich. Er knüpfte immer wieder Kontakte nach Paris und war auch Gesprächspartner der Brüder Clemenceau. In der Ära des konservativen, stark auf den Ausgleich mit den slawischen Völkern der Monarchie orientierten Ministerpräsidenten Eduard Taaffe gerieten Szeps und das Tagblatt in ernste Konflikte. Szeps zog sich 1886 als Chefredakteur zurück, drei Jahre später war der Freitod des Kronprinzen eine weitere Zäsur. Unter neuer Führung hielt das Tagblatt in der Folge einen strikt entpolitisierten Kurs und konnte seine Reichweite kontinuierlich steigern. Schon vor 1914 hatte das Tagblatt eine tägliche Auflage von über 100.000 Exemplaren – mehr als die Neue Freie Presse . Es gab täglich eine Morgenausgabe um 10 Uhr und die Abendausgabe ab 16 Uhr, dazu kamen die Volks-Zeitung, ab 1919 auch täglich das Sport-Tagblatt und bald darauf immer samstags eine eigene Wochenausgabe. Die Tagblatt-Ausgabe vom Ostersonntag 1914 hatte 256 Seiten und wog über ein halbes Kilogramm; 75 Seiten davon waren Kleinanzeigen, wo wirklich alles angeboten und nachgefragt wurde, was im Alltag und Leben der Stadt irgendwie von Belang war; auf Dutzenden anderen

Seiten fanden große Anzeigen für die bedeutenden Geschäftshäuser, für Mode, Theater usw. Platz. Um 1930 hatte jeder dritte Österreicher täglich ein Exemplar aus dem Steyrermühl-Konzern zur Hand. In der Zwischenkriegszeit sympathisierte das Tagblatt zunächst mit den Christlich-Sozialen und der Heimwehr, nach dem Bürgerkrieg 1934 enthielt man sich aber strikt der Parteinahme.

Von 1938 bis zur Gegenwart Die Druckerei Steyrermühl war im März 1938 zu 80 % in österreichischem, breit gestreutem Privat besitz: Neben den Verlagshäusern am Fleischmarkt und im sechsten Bezirk, Gumpendorfer Straße 44–46, gab es die Papierfabrik in Steyrermühl, drei weitere Holzstofffabriken, eine Zellstofffabrik, mehrere E-Werke – insgesamt lag der Personalstand bei über 1.500 Be schäftigten. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 1938 wurde die ganze AG unter kommissarische Verwaltung gestellt, als kommissarischer Verwalter agierte Parteimitglied Dr. Leopold Winkler. Im Haus am Fleischmarkt wurden Chefredakteur Emil Löbl und etliche leitende, „nicht-arische“ Redakteure sofort entlassen. Die Nationalsozialisten bestimmten, dass das Neue Wiener Tagblatt, die Neue Freie Presse und das Wiener Journal vereint werden mussten. Fortan erschien das Neue Wiener Tagblatt als gleichgeschaltete, nur scheinbar nicht vom NSRegime gelenkte Zeitung.

Die definitive „Arisierung“ bzw. Umwandlung der damals in verstreutem Aktienbesitz befindlichen Steyrermühl – die Aufspaltung des Konzerns in

Teilbereiche – dauerte etliche Monate. Im September 1938 wurde die Buch- und Kunstdruckerei in Gumpendorf an den Münchner Druckereibesitzer Adolf Müller verkauft. Der Zeitungsbetrieb am Fleischmarkt kam an die Ostmärkische Zeitungsverlagsgesellschaft, wobei der „Kauf“ durch diese in Berlin situierte GmbH aus dem Firmenvermögen von Steyrermühl selbst bestritten werden musste. Die Fabriken in Oberösterreich wurden mit der bayerischen Papierfabrik Pötschmühle fusioniert und gingen ins Eigentum der Länderbank über, einer GmbH in Linz und der Creditanstalt.

Von 1941 bis 1943 wurden im Haus Umbauten ausgeführt – mitsamt Durchbrüchen zu Büros und neu geschaffenen Maschinenräumen der Ostmärkischen, die auch im Nachbarhaus, im ebenfalls „arisierten“ Residenzpalast, eingezogen war. Die letzte Ausgabe des Neuen Wiener Tagblatts erschien am 7. April 1945.

Nach Kriegsende und Befreiung schlossen ÖVP, SPÖ und KPÖ ein Abkommen darüber, welche wichtigen, nun aus dem NS-Besitz in die Verwaltung der Republik Österreich gehenden Betriebe den Parteien zukommen sollten. SPÖ und KPÖ sicherten sich unter anderem die Anlagen der Steyrermühl. Die Alliierten bestimmten aber, das Verlagshaus der sowjetischen Besatzung zuzuteilen; Fleischmarkt 1 und 3 wurden ab August 1945 an den Globus-Verlag verpachtet, den Parteiverlag der Kommunistischen Partei Österreichs.

Im März 1950 wurde die Druckerei in Mariahilf an die nun rekonstruierte Konzerngesellschaft zurückgegeben. Erst 1957 war die Restitution der Fleischmarkt-Immobile – gegen das Beharren der

Republik – durchgebracht. Der Vergleich kostete über 5,2 Millionen öS, allein an Anwaltskosten mussten 600.000 öS aufgewendet werden. 1955/56, nach dem Staatsvertrag, zog der GlobusVerlag in die Neubauten am Höchstädtplatz im 20. Bezirk. Die Gebäude am Fleischmarkt 3 und zum Teil auch 1 wurden von der Presse und dem Molden Verlag genutzt, die 1963 ins Pressehaus Muthgasse übersiedelten. Der Druckbetrieb im Haus war damit beendet. In den 1960er Jahren kam das Haus – wie der Nachbar Residenzpalast – in den Aktienbesitz der BAWAG; das Parterre wurde zur Konsum-Filiale und beherbergt noch heute einen Supermarkt; die Obergeschoße – neue Decken, neue Trennwände, neue Erschließung – werden als Büroetagen vermietet. OK

Literatur, Quellen

Daten lt. Bauakt MA 37, EZ 404: Einreichung Frühjahr 1913, Baubewilligung Mai 1913, Benützungsbewilligung April 1914.

Ein österreichischer Zeitungsgroßbetrieb, in: NWT, 31.5.1931, Sonderbeilage, S. 16; Kurt Paupié: Handbuch der Österreichischen Pressegeschichte 1848–1959, Wien/ Stuttgart 1960, S. 150–155; Hall 1985b, S. 411–414; Milan Dubrovic: Veruntreute Geschichte. Die Wiener Salons und Literatencafés, Wien/Hamburg 1985, S. 236–289; Hans Tietze: Die Juden Wiens. Geschichte – Wirtschaft – Kultur, Wien/Leipzig 1987, S. 196 f.; Prokop 1994, S. 65–88; Günther Haller: Bürger im Reich der Presse. Judentum und Journalismus in Österreich 1869–1918, in: Das Jüdische Echo 48 (Oktober 1999), S. 161–168; Christina Köstner: „Wie das Salz in der Suppe“. Zur Geschichte eines kommunistischen Verlages. Der Globus Verlag, Dipl.-Arb. (nicht

veröff.), Univ. Wien 2001; Felber/Melichar/Priller II/2004, S. 371–390; Lisa Fischer: Lina Loos oder wenn die Muse sich selbst küsst, Wien/Köln/Weimar 2007, S. 124 f.; Ernst Spitzbart: Fabriksplatz 1. Von Steyrermühl bis Hollywood. Faszinierende Persönlichkeiten aus einer Industrieenklave der 1920er Jahre und ihre Lebensgeschichten, Pinsdorf 2008; Brigitte Hamann: Österreich. Ein historisches Porträt, München 2009, S. 82 f.; Ernst Spitzbart: Wollzeile 22. Faszinierende Persönlichkeiten eines vergessenen Verlages und ihre Lebensgeschichten, Pinsdorf 2012; Otto Kapfinger, Eisenbeton macht Großstadtbauten. Wien um 1910: Modernität abseits der Stildebatte, in: Andreas Nierhaus, Eva-Maria Orosz (Hg.): Otto Wagner (Ausst.-Kat. Wien Museum), Wien 2018, S. 144–151; Ernst Spitzbart: Am Steyrerhof 3. Das „Neue Wiener Tagblatt“ (1867–1945), Pinsdorf 2019; Emil Marinov: Seminararbeit (nicht veröff.), TU Wien 2021.

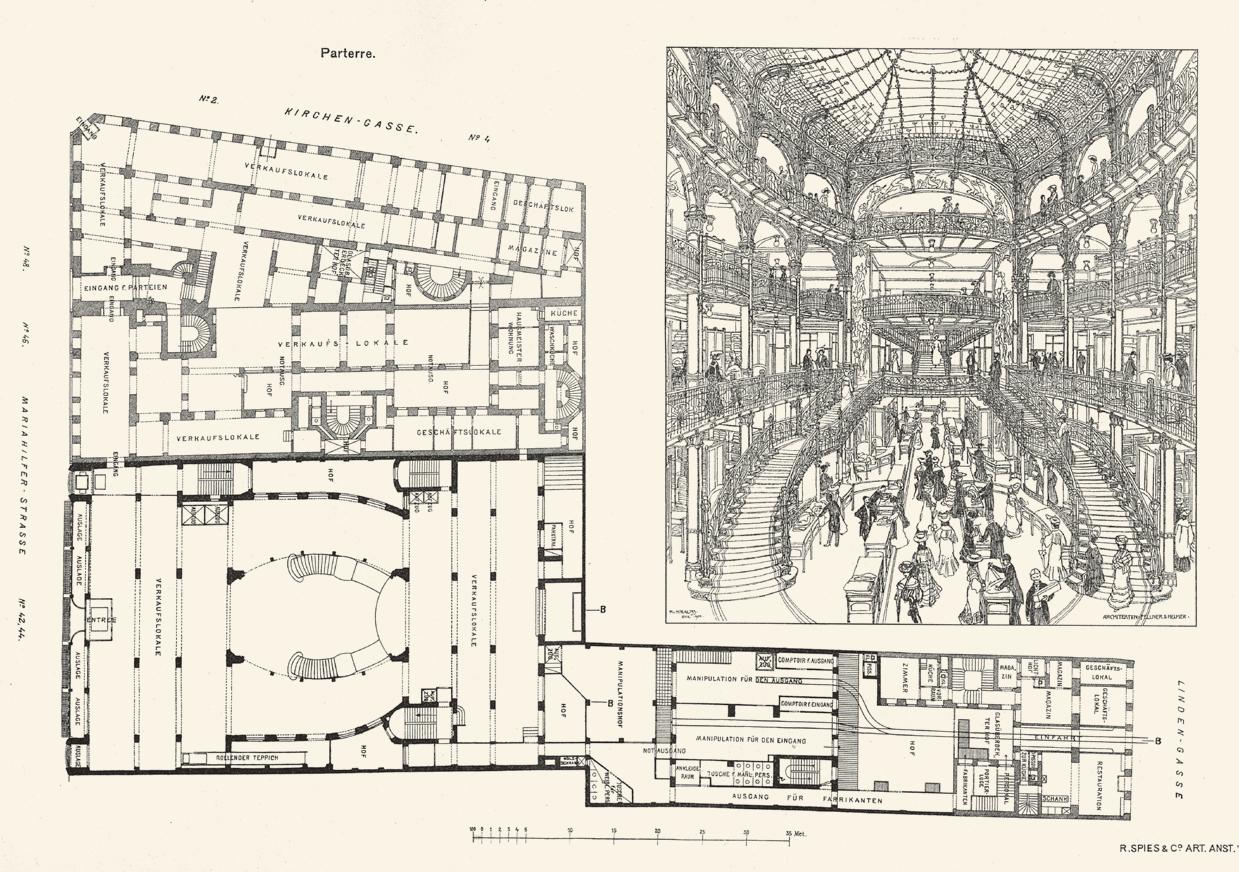

↑ links : Grundriss Parterre mit Deckenstruktur, rechts Bestandsbau, 1903, rechts : Souterrain, rechts Bestandsbau, 1903 (Rekonstruktion 2021)

1902–1904

Wien 7., Mariahilfer Straße 42–44; Magazintrakt Lindengasse 15

Bauherr

Alfred Gerngroß

Architekten

Fellner & Helmer, Ferdinand Fellner III. Baumeister

Josef Sturany

Eisenbetonkonstruktion

G. A. Wayss & Co.

Zur Zeit der Errichtung und Eröffnung 1903/04 war Gerngroß nicht nur das modernste und größte Warenhaus Wiens und der Monarchie, sondern mit Wagners Postsparkasse – erster Bauteil von 1904 bis 1906 – auch der technisch fortschrittlichste Bau der Stadt. Alle Mauern und Decken mit Ausnahme der zwei segmentförmigen Innenmauern der Haupthalle wurden in armiertem Betonbau von der Firma G. A. Wayss & Co. ausgeführt.

Bautypus, Nutzungsprofil

Geschäftshaus mit sieben Etagen auf 35 m breiter und 52 m tiefer Doppelparzelle, situiert an der Nordseite der Mariahilfer Straße, auf halbem Wege zwischen Ringstraße und Westbahnhof. Die Anlage hat vorne, südseitig, den Straßentrakt und hinten im selben Format einen Hoftrakt, beide verbunden durch einen gleich tiefen, glasgedeckten, auf beiden Seiten von den Nachbarbauten etwas abgerückten Mitteltrakt, welcher auch der spektakulären Erschließung und Tagesbelichtung aller Ebenen des Hauses dient. Die Typologie bezieht sich auf die ab 1860 in Paris, London, Brüssel aufkommenden Warenhäuser, am deutlichsten auf die für das Genre maßgebliche Raumgestalt des Bon Marché in Paris, erweitert bis 1879 unter Mitwirkung von Gustave Eiffel. Fellner & Helmer, Otto Wagner und andere hatten in Wien ab 1875 ebenfalls neuartige, mehrgeschoßige Warenhäuser realisiert, allerdings in viel kleinerem Maß als die Pariser oder Londoner Pendants. 1895 entstanden Wagners Kaufhaus Neumann in der Kärntner Straße und von Fellner & Helmer das Teppichhaus Samuel Schein am Bauernmarkt, 14 m breit und 22 m tief. Dieses hatte bereits fünf Etagen hoch eine der Bausubstanz vorgesetzte Glasfassade in Gusseisenrahmen und innen einen bis unters Glasdach offenen Lichthof, eingefasst von Galerien, sowie die große Treppe als „Attraktor“, als Anziehungspunkt am Ende der Raumfolge. Max Katscher brachte 1897 für Herzmansky ebenfalls eine fünf Etagen hohe, glasgedeckte Halle ins Spiel, gestützt auf enorme Eisensäulen, die zur Feuersicherheit mit Moniergeweben ummantelt waren. Die Parzelle in der Kirchengasse war freilich nur halb so breit wie bei Gerngroß. Der Gerngroß-Bauplatz hatte etwa 1.900 m², beim Bon Marché waren es fast 10.000 m²; die Nutzfläche in Wien betrug 15.000 m², in Paris 55.000 m². Innovativ am Gerngroß war einerseits die „haushohe Auslage“, eine Metall-Glas- Membran mit 130 cm Distanz über die Straßenfront vor die Fassadentragstruktur gestellt, andererseits die Position und Art der zentralen Stiege, des raumchoreografischen Herzstücks. Im Wettbewerb unter acht

geladenen Konkurrenten hatte wohl den Ausschlag gegeben, dass Fellner & Helmer diese zweigeteilte Stiege nahe beim Haupteingang ansetzten, diese sich aber nicht gegen den oder quer zum Raum stellt, sondern ihn wie mit weit ausgebreiteten Armen links und rechts in gekurvter Geste umfasst, ihn dynamisiert und zugleich seine Mitte optisch-weglich freigibt, sie suggestiv öffnet – hindurch zum gleich großen Hintertrakt.

Für ein Warenhaus war schon 1870 in Paris oder London maßgeblich, dass die Räume nach allen Seiten vollkommen übersichtlich und offen sein mussten. Simultan kam es zu dieser Umkehrung des Raumcharakters der Publikumsbereiche von Opern- oder Theaterbauten. Das Warenhaus übernahm das Arenaprinzip der Wahrnehmung aus gestaffelten Balkonen um einer offenen Mitte, das Schauspiel des Sehens und Gesehenwerdens auf Etagen und Stiegenkaskaden – und übertrug diese Raumgestalt und ihren Fokus von der Bühne weg auf die rundum allseits ausgebreitete, „endlos“ dargebotene Warenwelt. Das Publikum ist da nicht mehr fokussiert auf Positionen mit Bühnensicht, sondern wird zum individuellen Ausschweifen eingeladen, zum kauflustigen Flanieren in einer enthierarchisierten „Kathedrale des Konsums“. Adoranten werden Konsumenten. Ein Manko des Entwurfsansatzes war, dass die gesamte Zulieferung von Waren mit Wagen usw. von der Straßenseite erfolgen musste – ein Problem,

das auch andere Geschäftshäuser in der Nachbarschaft zu lösen hatten. Im Wettbewerb und in der Einreichung legten Fellner & Helmer diesen Zugang ganz rechts im Parterre an und zogen entlang der Feuermauer eine schmale Lieferrampe ins Souterrain hinunter zu den Magazinen und weiter ins zweite Untergeschoß. Während der ersten Bauphase gelang es aber, ein großes Grundstück „im Rücken“ zu kaufen, was den Warenverkehr, den Zugang und Abgang von Lieferanten und Personal von der Lindengasse aus durchzuführen erlaubte und die Straßenfront voll für den Kundenverkehr reservierte.

Nach dem Eintritt über einen Windfang bietet sich gleich links ein Doppellift an und ganz rechts eine Rolltreppe, die erste in Wien, „ein rollender Teppich“ hinauf zur nächsten Ebene anstelle der anfangs geplanten Rampe für die Warenzirkulation. Geradeaus öffnet sich der Raum sogleich zum lichtdurchströmten, opulent orchestrierten Innenhof – ein Oval im Ausmaß 17 × 15 m, vier Stockwerke hoch, überwölbt von einer flachen Glaskuppel; aus den vier Etagen, die als 7 m breite, offene Spangen die Lichthalle umgreifen und Vorder- und Hintertrakt verbinden, strecken sich rundum schlank geformte Balkone in den Raum herein. Im Parterre bieten zunächst links und rechts die beiden Arme der Haupttreppe den Aufgang zum Mezzanin; von dort vermittelt eine weiter hinten postierte Treppe, erst mittig ansetzend, dann links und rechts aufsteigend, den Weg zum

nächsten Stockwerk – oder man nimmt das nächste Paar von Liften, die hier links und rechts außen die als Flucht- bzw. Sekundärwege ummauert angefügten Stiegenhäuser begleiten. Die Knotenpunkte, die Gelenke vertikaler und horizontaler Wege sind sehr präzise und ökonomisch den entscheidenden Stellen im Raum zugeordnet. Die Außenwände der Mittelhalle sind reichlich mit Fensteröffnungen (mit transluziden Gläsern) versehen; sie filtern seitlich zusätzliche, indirekte Helligkeit aus den Lichtschächten entlang der Nachbarbauten herein, auch der Hintertrakt erhält aus seiner freien Nordfassade gleichmäßigen Lichteinfall bis zur Mittelhalle.

Das Souterrain ist aus Lichtschächten mit Glasbausteinen, sogenannten Luxfer-Prismen, an den Grundstücksrändern noch indirekt tagesbelichtet. Es dient, ebenso wie das über 4 m hohe Parterre und das Mezzanin, dem Detailverkauf; erster und zweiter Stock sind für den En-gros-Verkauf angelegt, dritter und vierter für interne Manipulation und Büros – zur Straße hin gibt es Räume fürs Publikum: einen doppelt hohen, glasüberwölbten Wintergarten, daneben Konditorei, Schreib- und Lesezimmer. Toiletten befinden sich ausreichend im Souterrain, im Keller die Haustechnik; im Anbau zur Lindengasse Magazine, Warenpackhof, Rangierflächen, Garderoben, Speiselokale, Waschräume und Toiletten für die rund 700 Beschäftigten.

Konstruktion, Raumqualität Ferdinand Fellner erwähnt in seinem Motivenbericht, dass anfangs nicht entschieden war, in welchem Material gebaut werden sollte: „Mit jedem Quadrat-

zentimeter mußte gespart werden. Es waren zwei Bausysteme zur Wahl: Eisenkonstruktion oder Betonbau. Es wurden diesbezüglich eingehende Studien gemacht. Die Preisdifferenz war keine bedeutende. Schließlich wurde zugunsten des armierten Betons entschieden.“ Und er räumte weiter ein: „Das neue Bausystem ist noch zu fremd, um den Architekten die Kontrolle selbst ausüben zu lassen, es wurde daher ein anerkannter Fachmann, der behördl. autorisierte Bau-Ingenieur Johann Hermanek, mit dieser Aufgabe betraut.“ Ing. Hermanek war nicht irgendjemand, sondern einschlägig exzellent ausgewiesen. Nach ersten Jahren bei der Südbahngesellschaft wirkte er von 1893 bis 1897 im Wiener Stadtbauamt und war verantwortlich für die Dimensionierung der Profile der ganzen Wienfluss-Einwölbung. Schon damals hatte er Kontakt mit den Ingenieuren von G. A. Wayss, die unter anderem die Brücken und Galerieüberdachungen bei der Stadtbahn ausführten. Das Warenhaus Gerngroß war dann für Wayss – obwohl längst in dem Metier europaweit profiliert – ein spezielles Prestigeprojekt, um sich im urbanen, luxuriösen Hochbau zu positionieren. Es hängt damit wohl auch zusammen, dass Gustav Adolf Wayss 51-jährig im Jahr 1903 nach Wien übersiedelte und seine große Villa, geplant von Peter Paul Brang, in der Dornbacher Straße 124a in Hernals, bezog. Im selben Jahr ernannte man ihn zum k. u. k. Baurat. Hermanek wurde 1905 ao. Professor an der Technischen Hochschule Wien, starb aber wenige Monate später.

Die Qualität der von Fellner & Helmer mit G. A. Wayss hier umgesetzten Konstruktion verdeutlicht ein Vergleich mit dem vom Duo Krauß & Tölk im

Wettbewerb eingereichten Entwurf, im Fachmagazin Der Architekt nachträglich publiziert. Ihr Ansatz hatte auf den ersten Blick viel Ähnlichkeit mit dem Projekt von Fellner & Helmer, auch ihr kurzer Projekttext ist passagenweise fast identisch mit dem Fellner’schen Bericht – was nicht verwundert, waren doch beide Architekten jahrelang bei Fellner & Helmer im Atelier tätig, bevor sie 1894/95 ihre eigene Partnerschaft gründeten.

Krauß & Tölk legten der Planung aber einen strikt orthogonalen Konstruktionsraster (auch in Beton) zugrunde, ihre ähnlich gedachte Haupttreppe setzt viel weiter hinten im Parterre an und ist in die Rechtwinkligkeit aller Strukturen eher eingezwängt; die zentrale, viergeschoßige Lichthalle ist streng rechteckig und ebenso sind es die begleitenden Etagenspangen zwischen Straßentrakt und Hintertrakt, die deutlich schmäler sind als bei Fellner & Helmer. Auch die Stiegenhäuser sind im Vordertrakt so gesetzt, dass sie den Raum dort stärker einschnüren. Fellner & Helmer hatten den jungen Ferdinand Fellner als auffrisch ende Verstärkung dazugeholt, der zuvor in London und Brüssel die aktuelle Szene studiert und bei Victor Horta praktiziert hatte. Der Einfluss der belgischfranzösischen Art Nouveau zeigte sich dann nicht nur in den bewegten Details der Fassade, im romantischen Elan des vegetabilen Jugendstils, wo die klassische Tektonik sich in nervös und schwellend fließende Formen verlebendigt; entscheidender noch wirkten diese Referenzen des jungen Fellner auf die Rhythmik der Stützenstellungen und der Raumentwicklung im ganzen Grundriss: ein feines Pulsieren von der relativen Enge im Eingangstrakt zu den