10 minute read

Der steinige Weg zum Frauenfussball

Die Zeitung «Le Sport Suisse» schreibt 1923 von einem Zusammenschluss fussballbegeisterter Frauen und von einer gegründeten Frauenfussball-Mannschaft unter dem Namen «Les sportives». Weltweit gehen die Spuren der weiblichen Fussballerinnen zurück ins 12. Jahrhundert. Im Thurgau waren es zwei Frauen, welche mit dem Frauenfussball in den 1970er Jahren eng in Verbindung stehen: Ruth Schmid-Senn und Beth Strässle.

Im Schatten des Männerfussballs gewann der Frauenfussball im Verlaufe der Zeit auch an Akzeptanz, keine Selbstverständlichkeit, wie die Geschichte des Frauenfussballs zeigt. Dessen erste Spuren findet man vor rund achthundert Jahren in Frankreich, wo das weibliche Geschlecht zu einem fussballähnlichen Spiel mit dem Namen «La soule» zusammenfand. Auch bei den Inuit waren Frauen schon vor Jahrhunderten in Ballspielen mit dem Fuss involviert und die Geschlechter- und Anstandsfrage stellte sich damals noch nicht.

Advertisement

Moderner Frauenfussball aus England

Die Pioniertage des modernen Fussballs in England findet man in den 1860er Jahren. An den Eliteschulen auf der britischen Insel, von der das Spiel den Weg in die weite Welt antrat, nahm zunächst niemand daran Anstoss, dass auch Mädchen gegen den Ball traten. Im Gegenteil: Insbesondere im «Mutterland des Fussballs» war der Frauenfussball lange Zeit populär. Im Jahr 1894 erfolgte in England die Gründung des ersten Damenteams: die «British Ladies». We-

nige Monate später gelang bereits das erste «Länderspiel» im Frauenfußball, als es in London zum Duell England-Nord gegen England-Süd kam. Über 10’000 Zuschauer wohnten diesem Spiel bei und aus Gründen des Anstandes trugen die Damen Röcke über Knickerbockerhosen. Wenigstens für die Frauenfussballerinnen sah es positiv aus nach dem Ersten Weltkrieg. Da viele Männer an der Front waren und die Profiligen zwischen 1916 und 1919 pausierten, nutzten die Frauen diese Situation und ihre Spiele entwickelten sich zu einem wahren Publikumsmagnet. So verfolgten beispielsweise 53 000 Zuschauer das Spiel zwischen den Dick Kerr’s Ladies und den St. Helens Ladies im Jahr 1920.

Stadion-Verbot für Frauen

Auch in Europa, vor allem in Frankreich, erfreute sich der Frauenfussball früh einer grossen Beliebtheit, dies, während er in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte und aufgrund des öffentlichen Widerstandes erst spät einen bescheidenen Aufschwung erlebte. Als für Frauen nicht geeignet, bezeichnete der englische Fussballverband den Fussballsport und verbot dem weiblichen Geschlecht kurzerhand die Nutzung der Stadien, ein Verbot, das gleichviel bedeutete wie Verbot des Frauenfussballs.

Andere Länder und Kontinente folgten dieser Massnahme und der berühmte niederländische Philosoph und Psychologe Frederik Jacobus Johannes Buytendijk schrieb in seiner viel beachteten Psychologischen Studie über das Fußballspiel: «Das Spiel ist wesentlich eine Demonstration der Männlichkeit. Es ist noch nie gelungen, Frauen Fußball spielen zu lassen. Das Treten ist wohl spezifisch männlich, ob darum getreten werden weiblich ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist das Nichttreten weiblich.»

Weltmeisterschaft in China

Ende der 1960er Jahre begannen die Frauen sich mit Vehemenz gegen das Verbot gegenüber dem Frauenfussball aufzulehnen. Im Zusammenhang mit der Gründung der «Confederation of Independent European Female Football» im Jahre 1969 und der Austragung der ersten inoffiziellen Weltmeisterschaft im Frauenfussball im Jahre 1970 gab der Verband 1971 die Empfehlung heraus, den Frauenfussball wieder aufzunehmen und damit eine endgültige Spaltung abzuwenden. Als Folge dieser Entwicklung führen etliche Landesverbände offizielle Meisterschaften und Pokalwettbewerbe ein. Bei internationalen Wettbewerben waren die Asiaten Pioniere, womit sich auch die frühe Dominanz der Chinesinnen erklärt. Schon 1975 wurde in Hongkong die erste offizielle Asienmeisterschaft ausgespielt.

Die UEFA zog erst 1984 mit der ersten Europameisterschaft nach. Rekordeuropameister ist Deutschland mit sieben Titeln bei bisher zehn ausgespielten Turnieren.1991 kam es in China zur ersten Weltmeisterschaft im Frauenfussball. Erster Weltmeister wurden die USA. Das Land hatte im Frauenfussball lange eine Ausnahmestellung inne, weil der Frauen- und Mädchenfussball an den dortigen Hochschulen und Colleges stark gefördert wurde und sich entsprechend einer grossen öffentlichen Akzeptanz erfreute. In-

zwischen hatten auch andere Länder, wie Deutschland oder Brasilien, zu den Amerikanerinnen aufgeschlossen.

In Frankreich wurde 2019 zum achten Mal eine WM-Endrunde gespielt. Rekordweltmeister sind die USA mit vier Titeln und Deutschland mit zwei Titeln.

Seit 1996 gehört der Frauenfußball zum Programm der Olympischen Sommerspiele. Anders als bei den Männern, wo nur drei Spieler je Land älter als 23 Jahre sein dürfen, gibt es bei den Frauen keine Einschränkungen, sodass jedes Land mit seinen besten Spielerinnen antreten darf. Rekordolympiasieger sind die USA mit drei Goldmedaillen. Die deutschen Damen mussten sich bisher mit drei Bronzemedaillen begnügen.

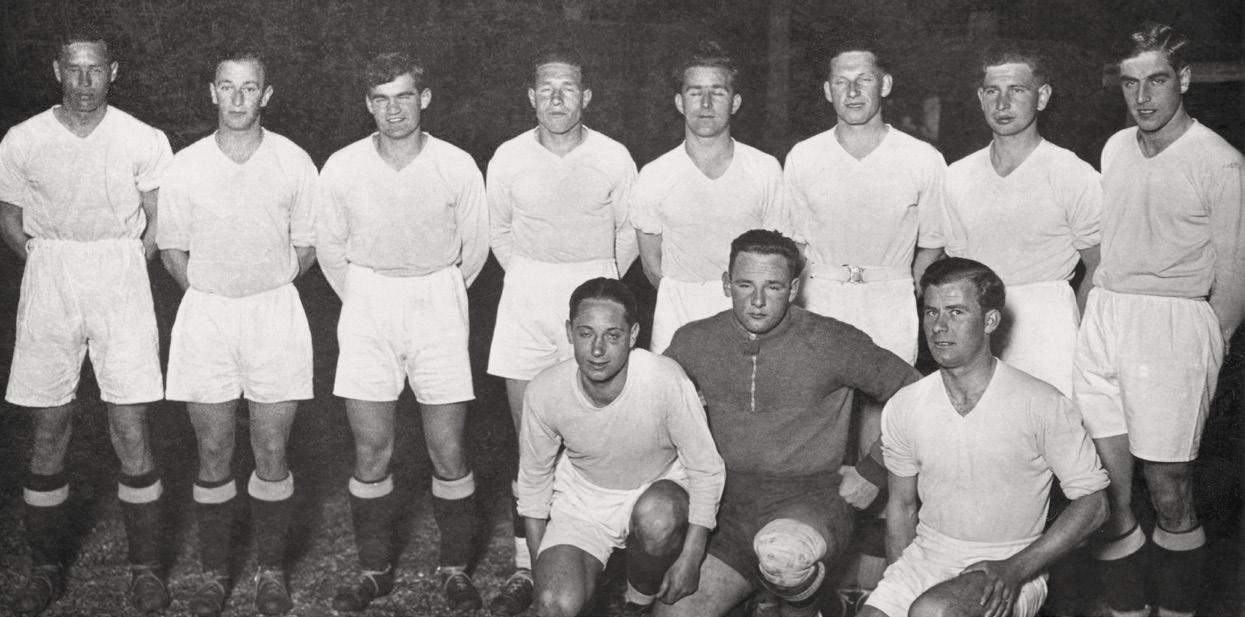

Damenfussball 1972: Rot Weiss Emmishofen

Seit 2001 wird ein Europapokal auf Vereinsebene ausgespielt, der zunächst irreführenderweise UEFA Women’s Cup genannt wurde, obwohl dort nur die Landesmeisterinnen und einige Vizemeisterinnen starten durften. Mittlerweile hat die UEFA diesen Fehlgriff korrigiert, der Wettbewerb heißt seit 2009 UEFA Women’s Champions League. Ist der Frauenfussball nun gänzlich emanzipiert und überall auf der Welt anerkannt? Für den heutigen 84-jährige Joseph «Sepp» Blatter aus Visp, ehemaliger Schweizer Fussballfunktionär und von 1998 bis 2016 Präsident des Weltfussballverbands FIFA, ist der Frauenfussball nicht «sexy» genug. Er forderte vor einigen Jahren, die Kleiderordnung im wahrsten Sinne des Wortes zu verschärfen. Die Spielerinnen sollten analog zum Beachvolleyball körperbetontere Trikots und knappere Hosen tragen. Sein Vorschlag stiess allerdings auf wenig Gegenliebe.

Damenmannschaft des FC KSSulgen 1975

Das andere Extrem findet sich im Mittleren Osten: So ist es Frauen in Saudi-Arabien bis heute untersagt, überhaupt Fussball zu spielen. Nicht viel liberaler geht es im Iran zu, wo die Spielerinnen beim Fussballspielen ein Kopftuch tragen müssen.

Diese Ausführungen zeigen deutlich: Der Frauenfussball hat eine lange Reise hinter sich und ist wohl noch lange nicht am Ziel angelangt.

Frauenfussball in der Schweiz und im Thurgau

Auf die Spuren des schweizerischen Frauenfussballs stösst man in einem Artikel aus dem Jahre 1923, in welchem über «Les sportives», eine neu gegründete FrauenfussballMannschaft, berichtet wird. Weitere Berichte über diese Mannschaft gibt es leider nicht, dafür tauchte (allerdings erst im Jahre 1965) die 1963 gegründete Mannschaft «FC Goitschel» in den Medien auf. 1965 war auch das Jahr, in

welchem der Schweizerische Fussballverband Madeleine Boll irrtümlicherweise einen Spielerpass ausstellte. So konnte das Mädchen mit den C-Junioren des FC Sion das Vorspiel des UEFA-Cup Spiels zwischen dem FC Sion und Galatasaray Istanbul bestreiten und geriet dadurch in die internationale Presse.

Der SFV reagierte mit dem Rückzug der Spielerlizenz und erklärte diesen Schritt damit, dass nur männliche Spieler zur Qualifikation berechtigt seien. Sie spielte zuerst nur auf Grümpelturnieren, bis dann 1967 ein erstes Freundschaftsspiel gegen eine kombinierte Elf aus Wohlen und Zürich stattfand. Daraufhin baten die Gründerinnen des «FC Goitschel» den Schweizerischen Fussballverband, offizielle Spiele im Rahmen des SFV durchführen zu können. Dieser lehnte dies ab, bot den Frauen jedoch als Alternative an, sich zu Schiedsrichterinnen ausbilden zu lassen. Das Angebot wurde prompt von 14 Frauen angenommen und stellte einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum aktiven Spielen dar. Zwei von ihnen stammten aus dem Kanton Thurgau, nämlich Ruth Schmid-Senn aus Affeltrangen und Beth Strässle. Sie besuchten 1974 den Schiedsrichter-Grundausbildungskurs und waren im gesamten Gebiet des Ostschweizer Fussballverbandes inmitten einer von Männern dominierten Sportart die einzigen beiden Frauen. Sie waren die einzigen

Ruth SchmidSenn als Goalie beim FV Veltheim 1975

Schiedsrichterinnen seit Bestehen des Verbandes und konnten 1984 anlässlich ihres zehn-

jährigen Jubiläums geehrt werden. Bereits fünf Jahre zuvor gab es eine inoffizielle Frauenfussball-Meisterschaft. 1970 kam es zur Gründung der schweizerischen Damen-Fussball-Liga (SDFL). Hier kam es auch zur Austragung erster internationalen Spiele. 1993 folgte endlich die Integration des Frauenfussballs in den SFV. 2004 eröffnete man das Ausbildungszentrum für Mädchen in Huttwil und 2013 er-

Ruth SchmidSenn (mit Ball) am Grümpelturnier mit der Mannschaft «Rio Samba» in Sirnach August 1978. In der Kategorie Damen erreichte ihre Mannschaft den ersten Rang.

folgte der Umzug nach Biel. 2015 qualifizierte sich die A-Nationalmannschaft erstmals für eine WM-Endrunde. Sie erreichte in Kanada die Achtelfinals.

Dieses Jahr hat der SFV in der Person von Tatjana Haenni erstmals eine Ressortleiterin Frauenfussball ernannt.

Ruth Schmid-Senn berichtet

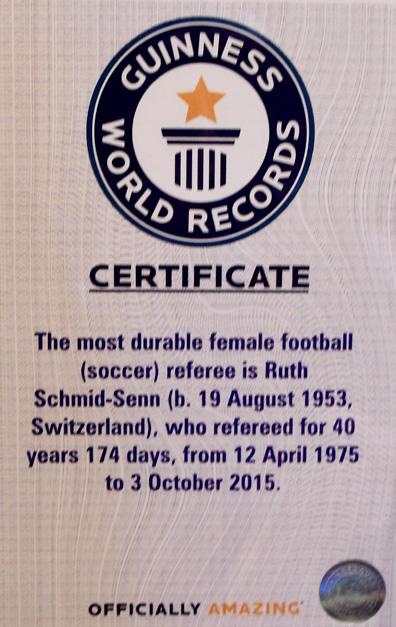

Die heute 67-jährige Ruth Schmid-Senn darf als eigentliche Legende des Thurgauer Frauenfussballs bezeichnet werden. Sie stand nicht nur im Tor bei verschiedenen Mannschaften, unter anderem auch bei der Frauen-Nati, sondern erhielt auch einen Eintrag im GuinessBuch der Weltrekorde für ihre über 40-jährige Schiedsrichtertätigkeit. Heute ist sie Wirtin des Restaurants «Frohsinn» in Affeltrangen und betreibt mit ihrem Gatten Kurt die angegliederte Bäckerei-Konditorei.

Beim Eintreten ins Restaurant «Frohsinn» fällt es dem aufmerksamen Beobachter sofort auf, das Zertifikat für den Eintrag ins Guinness-Buch der Weltrekorde. «Die langlebigste Fussballschiedsrichterin ist Ruth Schmid (geboren am 19. August 1953) und zwar vom 12. April 1975 bis zum 3. Oktober 2015, also 40 Jahre und 174 Tage.» Die älteste Schiedsrichterin der Schweiz war sie schon, als sie damals kurz nach ihrem 60. Geburtstag ihren Rücktritt mit einem grossen Fest feierte. «Dass ich weltweit die Nummer 1 werde, einen Eintrag ins Guinness-Buch und das Diplom dafür erhalte, glaubte ich erst, als ich das Schriftstück in den Händen hielt», strahlt die Affeltrangerin übers ganze Gesicht.

Nun war es besiegelt: Schmid ist jetzt offiziell Weltrekordhalterin für die längste SchiriKarriere einer Frau. Wo blieb da noch die Zeit,

neben dem Betrieb und der Familie mit vier Söhnen, vier Jahrzehnte als aktive Fussballerin und Torhüterin auf dem Platz zu stehen? «Für mich war das Pfeifen immer ein schöner Ausgleich. Dank einer guten Organisation und positivem Denken brachte ich alles unter einen Hut», erklärt sie. Kommt dazu, dass sie das Pfeifen immer sehr gerne gemacht habe. Nachdem eine Kundin ihrer Bäckerei den langwierigen Prozess mit den GuinnessBuch-Machern in Gang gesetzt hatte, entschloss sich die damals 62-jährige, nochmals eine Saison anzuhängen. Den nötigen Fitnesstest bestand sie im zweiten Versuch. «Im ersten habe ich die 12-Minuten-Limite verpasst. Im zweiten bin ich die 1800 Meter in 11.30 Minuten gelaufen», schmunzelt die leidenschaftliche Schiedsrichterin. So kam sie 2015 nochmals zum Einsatz und pfiff am 3. Oktober ihre Schiri-Karriere nach 41 Jahren ab. Mit einem grossen Fest, einer Weltrekord-Party, beendete sie am 24. Juni 2017 auf dem Fussballplatz Münchwilen ihre Schiedsrichtertätigkeit, die sie mit Leib und Seele ausgeübt hatte.

Kuhweide in Eschenz

Im Dachzimmer über der Bäckerei hat Ruth Schmid ihr eigenes kleines Fussballarchiv eingerichtet. Inmitten von Pokalen, Wimpeln, eingerahmten Diplomen und vielen Fotoalben und Ordnern mit Zeitungsausschnitten berichtet sie von ihren glorreichen Fussballzeiten. «Ich bin in Eschenz am Untersee gebo-

Ruth SchmidSenn aus Affeltrangen inmitten von Pokalen und Wimpeln aus ihrer vergangenen Fussballzeit.

ren und mit zwei Brüdern und einer Schwester auf einem Bauernhof aufgewachsen», sagt sie. Schon während der Primarschulzeit traf man sie zusammen mit ihren Brüdern und den Nachbarskindern auf einer Wiese mit Kuhfladen und Mäusehaufen beim Fussballspielen an. Während ihrer Sekundarschulzeit beteiligte sich die begeisterte Fussballspielerin mit ihren Kolleginnen an einem Grümpelturnier in Steckborn. Und wann spielte sie erstmals in einer Mannschaft? Munter speedet die

rüstige Rentnerin durch den kleinen Raum und blättert in einem ihrer Ordner. «Mit der Frauenmannschaft ‹Rio Samba› gewannen wir das Grümpelturnier und die Männer von Rot Weiss Emmishofen fragten uns, ob wir bereit wären, eine Damenmannschaft zu gründen», lautet die Antwort. Es sprudelt aus ihr heraus und sie ergänzt aus der Ecke hervor: «Ich drohte damals meinem Vater, dass ich meine KV-Lehre bei der Helvetia-Leben in Kreuzlingen abbreche, sollte er mir das Fussballspielen verbieten.» Die Gründung der Damenfussballmannschaft FC Rot Weiss Emmishofen im Jahr 1972 steht im Einklang mit dem Beginn des Damenfussballs im Thurgau.

Schwierige Akzeptanz

Zuerst spielte Ruth Schmid als Mittelfeldspielerin. Doch dies änderte sich bald einmal. «Meine Kolleginnen spürten, dass ich keine Angst hatte vor dem Ball und hart war im Nehmen und so stand ich fortan im Tor», erinnert sie sich. Nach der Auflösung der Mannschaft von Rot Weiss Emmishofen wechselte sie zum 1973 gegründeten FC Kradolf-Schönenberg. Dort stand sie nicht nur im Tor, sondern übernahm auch die Führung der Vereinskasse. Später folgte der Wechsel ins Tor des FC Veltheims. Ihre Höhepunkte waren die Teilnahme an Länderspielen gegen Holland, England, Belgien, Italien, eine deutsche Auswahl und Österreich. Vier Jahre spielte die Affeltrangerin in der Nationalmannschaft. 1978 gab sie den Austritt mit der klaren Begründung: «Das Pfeifen sagt mir mehr zu als

das aktive Spielen.» Der J+S-Leiterkurs und der Schiedsrichterkurs befähigte sie, inskünftig bei Spielen der Männer als Schiedsrichterin tätig zu sein. Und wie stand es mit der Akzeptanz gegenüber einer Frau? «Schlecht, man rief uns zu, dass Frauen hinter den Herd gehörten und nicht auf den Fussballplatz», lautet Schmids spontane Antwort. Und trotzdem traf man die begeisterte Schiedsrichterin während 41 Jahren auf den Fussballfeldern beim Pfeifen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und Amerika an.